A

Roberto Rossi

L’oggettività interiore

Lezioni postume da Michele Federico Sciacca

Prefazione di

Pier Paolo Ottonello

Copyright © MMXV

ARACNE editrice int.le S.r.l.

www.aracneeditrice.it

[email protected]

via Quarto Negroni,

Ariccia (RM)

()

----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,

di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie

senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: febbraio

A mia moglie Rita,

cresciuta nella terra di Sciacca

Indice

9

Introduzione di Pier Paolo Ottonello

11 Prefazione

13 Avvertenza

15 Capitolo I: L’uomo, questo “squilibrato”

33 Capitolo II: L’interiorità oggettiva

55 Capitolo terzo: Filosofia e Metafisica

85 Capitolo quarto: L’ultimo atto della ragione

121 Conclusione

125 Indice dei nomi propri

Introduzione

di Pier Paolo Ottonello

Continua a crescere l’opportunità, anzi la necessità, di opere con le caratteristiche

e i meriti della presente: che prospetta con gradualità e compiutezza l’impianto

teoretico di un pensatore tanto profondo quanto nitido e costruttivamente impegnato quale è Sciacca. Tra i molti volumi sul suo pensiero questo spicca per persuasa capacità comunicativa, per rigore, per ampiezza di orizzonte. Vi si dispiega

infatti il panorama teoretico dei fondamenti e dei principali sviluppi della filosofia di Sciacca, corredato di appropriati riferimenti testuali alle sue opere più importanti. A cominciare dall’assunzione critica dell’eccedenza dello spirito sulla

natura, che risulta condizione ontologica originaria ed essenziale: dal recupero

dell’autocoscienza sotto la determinazione dell’idea emerge infatti la collocazione oggettiva di Dio e del mondo, della verità e della mente umana, dello squilibrio ontologico tra pensante e pensato. La coscienza dello squilibrio illumina, in

forza dell’eccedenza dell’idea rispetto alla nostra realtà, il carattere divino della

verità, tale per cui la ragione si trascende e ogni atto di coscienza è anche la consapevolezza che una realtà interiore lo oltrepassa. La stessa irrequietudine che attraversa ogni atto della nostra esistenza testimonia di un’aspirazione all’infinito

che si àncora nell’infinità dell’essere, nell’essere come principio di ogni verità.

L’impegno incessante di Sciacca è segnare con forza e nitore la necessità intrinseca della metafisica, di cui la formulazione relativa all’”interiorità oggettiva”

costituisce la chiave teoretica principale. La necessità della metafisica peraltro è

stata messa in ombra da posizioni razionaliste, illuministe, idealiste, scientiste:

attraverso le quali si smarrisce il senso metafisico dell’autocoscienza e la metafisica si dissolve nel gnoseologismo. L’impresa di Sciacca è in modo primario il

combattimento immane mediante il quale smascherare tali percorsi potenzialmente nichilisti, e che in ogni modo sboccano in diminuzioni, quando non

nell’azzeramento del senso stesso della persona umana: puntando dunque al ritrovamento dell’autenticità e integralità della persona, a cominciare

dall’assumere ogni atto di coscienza come coscienza di una realtà interiore che lo

oltrepassa, l’essere, principio di ogni verità. Senza l’intuizione dell’essere come

idea, infatti, non si dà nessun pensiero, nessuna volontà, nessun sentire: non sussiste la persona nella interezza, come unità originaria di finito e infinito. Che

l’oggettività ontologica sia anteriore al soggetto come suo fondamento, che dunque la trascendenza sia costitutiva dell’autocoscienza, e la sintesi ontologica sia

anteriore e fondamento della sintesi gnoseologica, costituisce un viluppo di giudizi teoretici fondamentali che segnano la concezione dell’interiorità oggettiva,

in divaricazione sia rispetto all’oggettività soggettiva di Kant che alla soggettività oggettivata di Hegel: ciò che si riconosce entro la linea teoretica di continuità

sostanziale da Platone ed Agostino e da Tommaso a Rosmini.

10 Introduzione

Il versante che più intensamente impegna questo libro consiste appunto nel riconoscimento critico di tale linea come costitutiva della filosofia stessa in quanto

strutturalmente metafisica, movendo dall’evidenza prima della verità come costitutiva della conoscenza, in forza del suo preesistere al pensiero come trascendente: sicché si conferma in modo inconcusso che la ragione stessa della filosofia è

metafisica, che la nostra radice è la vocazione alla trascendenza, che la metafisica

è la massima rigorosità critica. Siffatta determinazione teoretica non si limita certo a criticare svalorizzandole le posizioni difformi dalle forme di gnoseologismo e nominalismo a quelle materialiste o scientiste o nichiliste , bensì ne individua grado a grado deviazioni, mutilazioni, limiti, a fronte di quell’orizzonte

dell’integralità che caratterizza nel modo più proprio la posizione di Sciacca: si

tratta infatti di differenziate posizioni che in radice assumono la persona di volta

in volta diminuita, oppure, deformata per esaltazioni improprie. Ma la persona

non si riduce all’immanenza della natura o della storia: sostituire all’assoluto della religione l’assoluto della ragione comporta che la filosofia abbia smarrito la

piena consapevolezza di sé come esigenza assoluta dell’assoluto che la costituisce e trascende. Dove risplende l’attualità inattualissima della socratica verità

dell’invocare il Dio a “rivelarsi” come verità somma.

L’impegno del libro culmina dunque con l’attualissima “inattualità” del pensiero di Sciacca: che anzitutto ribadisce nel modo più forte, rigoroso e coerente la

necessità per la ragione di non abdicare ai propri diritti costitutivi, ciò che intanto

evita la qualsiasi forma di razionalismo quanto di irrazionalismo. Ma relativismi,

ideologismi, spontaneismi, eclettismi dominano l’orizzonte culturale odierno,

negando ogni plausibilità fattuale alla metafisica, infine all’integralità della persona che essa proietta e significa. Sta qui il nucleo dei tanti aspetti della “crisi”

odierna, e di tanti disorientamenti, anche nella cattolicità: situazione che per

Sciacca esige, per essere riorientata, anzitutto una integrale rifondazione metafisica, dunque da non pre–concepire come appannaggio di “intellettuali”.

Prefazione

E, se non parlerete, vi sarà dato il silenzio, il luogo

infinito creatore di tutte le parole.

(In Spirito e Verità, Marzorati, Milano 1960, pp. 232)

Non è questo, un lavoro strettamente storico di ricostruzione del pensiero di Michele Federico Sciacca, né ha la pretesa dell’attenzione filologica ai testi per una

migliore chiarificazione dei suoi concetti. Essi sono già chiari. E la sua, non è filosofia che possa essere “ammorbidita” con un inserimento nel contesto culturale

entro il quale è nata e pure si è articolata.

È un lavoro che esce dall’ascolto, dall’incontro, postumo, con un pensiero che

rappresenta, in ogni caso una “lezione”, una indicazione vitale e una chiarificazione conclusiva, oltre la quale, per alcuni punti fondamentali, non pare possibile

andare.

Come ogni incontro e come ogni qualsiasi ascolto, anche questo s’è costituito

in una relazione tra persone: questa è la ragione della nonpresenza, qui, della

letteratura (tanta e feconda) su Sciacca. In questo caso, per quello che doveva essere il mio fine, essa avrebbe rappresentato una mediazione di troppo, e sia detto

senza voler diminuire l’importanza fondamentale che rivestono questi “filtri ermeneutici”. Senza interposte persone ho quindi ordinato l’incredibile ricchezza

sciacchiana. Non so se sono stato un buon amministratore, se ho sperperato o bene investito questa ricchezza. Essa, comunque, almeno per me, ha costituito un

investimento fondamentale.

Se non compare con evidenza la ricostruzione storica del pensiero sciacchiano,

essa tuttavia è stata tenuta presente: non si potevano accostare pensieri nati in

epoche diverse e talvolta corretti nel corso del tempo. La mia irregolarità non è

diventata, almeno spero, disordine, e dove ho citato opere di Sciacca, scritte in

momenti diversi e per ragioni differenti, è perché vi ho ravvisato lo stesso nucleo

che interessava l’argomento trattato. Così, per singolare sorte, questo lavoro ha

nel silenzio del non ricordato e del non citato, il suo secondo volume, inseparabile dal primo, giacché se tutto il resto pure non s’è reso visibile, ha arricchito allo

stesso modo e ha permesso la selezione metodologica dei passi che sono nati alla

luce.

Il rapporto personale che ha dunque sotteso questo lavoro su Sciacca non è, né

vorrà mai essere, una forma di titanismo, ma esattamente l’opposto: esso dichiara

la propria insufficienza, la sua scelta di totale ascolto: pare dunque buona norma

non sentire troppe voci che, per l’ignoranza di chi ascolta, cioè di chi scrive, potrebbero risultare “complicanti” e non “semplificanti” la relazione prima.

12 Prefazione

Ciò rappresenterà il limite di questo scritto, non avvezzo a malizie intellettuali

e forse, già per questo, caduto nelle trappole dell’ingenuità ermeneutica.

Va infine detto, ma forse, sciacchianamente non ce n’era bisogno, che

l’espressione “lezioni” che compare nel sottotitolo, non intende avere alcuna valenza accademica. Né può averla; tanto più se si considera quale sia la situazione

della gran parte delle nostre accademie.

Avvertenza

Ripropongo qui un testo che preparai quasi un trentennio fa e che risultò vincitore ex aequo del “I° Premio Internazionale Michele Federico Sciacca”.

Ringrazio per questo il professor Pier Paolo Ottonello che mi ha concesso di

pubblicare in volume quanto, a suo tempo, uscì sul semestrale “Studi Sciacchiani”, n. 1, genn.giug. 1986.

Tutte le citazioni riportate in nota, senza riferimento all’Autore, sono ovviamente di Michele Federico Sciacca, tranne laddove viene citato altro Autore.

Capitolo I

L’uomo, questo “squilibrato”

L’incudine dell’anima insonne lavora per appuntire

chiodi; il maglio del tempo logora le ore della vita; la

morte tiene l’orecchio alla porta del corpo.1

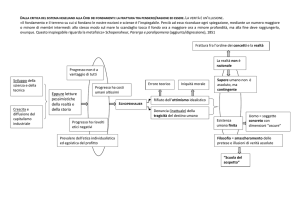

Lo squilibrio gnoseologico

L’atto primo, radice e fondamento di ogni atto ulteriore, è intuizione non di questo o quel

reale, ma dell’infinito dell’Idea. L’eccedenza dello spirito sulla natura non è un’esigenza,

ma è una condizione ontologica, originaria, essenziale, tanto è vero che lo spirito cesserebbe di essere spirito senza l’intuito fondamentale dell’Idea.2

Ogni atto dell’uomo, di qualunque natura esso sia, è un frammento inviolabile

che lo determina senza tuttavia esaurirne il significato.3 Così come un frammento,

esso rivela, in forme talora nascoste, la natura originaria di quel “tutto” di cui esso è ora soltanto una piccola porzione. Classificare questi frammenti, descriverne

l’intrecciarsi o l’avvicendarsi, rilevarne le affinità o le differenze è un modo di

ordinare questo universo di atti e di fatti. Un ordine che, in ogni caso, procede a

partire dall’actum e dal factum, da due participi passati, di cui non intende problematizzare l’origine che li ha fatti scaturire.

«L’atto primo, radice e fondamento di ogni atto ulteriore» non costituisce, per

così dire, propriamente un atto, o lo è in quanto è qualcosachesirealizza; in

effetti, esso non si volge ad alcun objectum, non è ancora sotto le condizioni di

conoscersi separato dall’oggetto, di sapersi infelicemente diviso. Né vale pensare,

hegelianamente, che l’altro, l’oggetto, non sia altri che la coscienza stessa duplicata che deve suturare, in successivi processi di mediazione, la sua lacerazione:

«solo la coscienza del tragico rivela l’uomo autentico, il senso del suo esistere e,

con esso, quello dell’universo». Da questo punto di vista perciò, si può dire che

«il problema della coscienza ingloba quelli di Dio e del mondo» e la coscienza

non può che coincidere «con il sentimento tragico della vita: è insicurezza radicale». Ed è chiaro che non s’intende parlare qui «della coscienza astratta razionalistica e idealistica, ma di quella esistenziale, che è presenza del nostro essere, e

non soltanto coscienza di pensare»4.

1

Così mi parlano le cose mute, Marzorati, Milano 1962, p. 19

Essenza dell’essere e sua dialetticità, in «Giornale di Metafisica», n. 3, 1956, p. 307.

«Vi è in tutti gli esseri una “contingenza iniziale”, come dice Blondel, “che li accompagna nel loro processo evolutivo e costitutivo”» (Filosofia e Metafisica, vol. I, Marzorati, Milano 1962, p. 225).

4

Il chisciottismo tragico di Unamuno, Marzorati, Milano 1971, p. 138.

2

3

16 L’oggettività interiore. Lezioni postume da M.F.Sciacca

L’opera stessa di recupero dell’autocoscienza è già sotto la condizione

dell’intuito originario dell’«eccedenza dello spirito sulla natura», è già, per così

dire, sotto la determinazione dell’Idea.

A partire dunque dal frammento della sua storicità, l’uomo risale al primum

fondante ogni mutamento, giacché questo non è che l’implicita presa d’atto del

proprio squilibrio ontologico.

Al di qua di ogni risoluzione l’uomo sperimenta la sua appartenenza ad un

mondo diverso da quello delle cose, sotto regole del tutto aliene dal naturale corso degli eventi. Egli intuisce dentro di sé il germe dello spirito, disgregatore

dell’ordine naturale o, in ogni caso, non omogeneo ad esso. Così, in effetti,

l’uomo nello stato di pura natura è l’uomo fuori del suo stato, senza il suo vero stato,

“spostato” e perciò senza il suo vero fine: il movimento dello spirito non si giustifica più.

Quest’uomo allo stato di pura natura non esiste, non è mai esistito: dalla creazione,

l’uomo, in qualunque situazione e conformemente alla sua condizione, ha sempre avuto

un sentimento o un presentimento, una nozione oscura o chiara della sua finalità, quella

che orienta e governa il suo dinamismo spirituale e lo pone al di sopra dell’universo creato.5

Egli ha uno strumento che lo fa essere superiore al suo stesso esserente.

Del resto, la stessa analisi e «l’approfondimento del concetto di verità disvelano i caratteri divini di essa (eternità, necessità, universalità, ecc.), diversi da quelli della mente umana (temporale, contingente, relativa, mutevole e perciò limitata); dunque autorizzano la distinzione tra la veritàoggetto della mente e la mentesoggetto pensante»6.

L’ente coglie in sé, essendolo nello stesso istante in cui lo coglie, l’essere superiore a quello che dovrebbe e insieme l’esser inferiore a quello che vorrebbe.

L’uomo, dunque, in questo senso, «è miseria, ma non il solo negativo della miseria — insufficienza o nonessere, anche in senso morale — lo porta a Dio; gli animali, che pur sono finiti, non si pongono il problema.

L’uomo non è grande per la sua miseria, ma perché ne ha coscienza; dunque è

grande per il pensiero; allora la ragione forte non è quella degli “spiriti forti”,

bensì l’altra che conosce», come insinua lucidamente Pascal, «che molte cose la

oltrepassano»7. Il rifiuto o l’assenso non sono, sotto questo riguardo, di natura

diversa: ad entrambi tocca la medesima sorte di denuncia dello squilibrio: l’Idea

valica i confini che le dovrebbero essere imposti dallo hic et nunc della natura.

Ecco perché «avere coscienza di noi, della duplicità della nostra natura, è sentire il dovere di essere diversi da quello che siamo»8.

E questi due elementi, la natura che siamo e l’Idea che intuiamo, nella loro differenza, sono il nostro squilibrio, il ǻĮȓȝȦȞ che già Socrate sperimentava, il

«pungolo nella carne» di ogni uomo. Se viceversa fossero stati coincidenti, sarebbe caduta la peculiarità che pone l’eterna divaricazione tra la realtà delle cose

5

L’uomo, questo “squilibrato”, Marzorati, Milano 1959, p. 169.

L’interiorità oggettiva, Marzorati, Milano 1958, p. 20.

Studi sulla filosofia moderna, Marzorati, Milano 1964, p. 157.

8

Pascal, Marzorati, Milano 1962, p. 159.

6

7

Capitolo I: L’uomo, questo “squilibrato”

17

e quella dello spirito. Questa è la ragione per la quale «l’uomo è persona. Incontro di finito ed infinito pensato, e perciò costante interiore dinamismo, sforzo perenne di adeguazione di sé all’Essere infinito, idealmente presente alla sua mente: egli, ente finito, non adegua l’essere intuito in cui e con cui acquista coscienza

riflessa della sua esistenza»9.

I frammenti dunque, come atti parziali di un’unica realtà, riconducono

all’originario primum dell’Idea, l’intuito della quale è medesima cosa dell’intuito

del proprio squilibrio. Uno squilibrio che tuttavia rivela, nel suo “mancare”,

quell’unità che nessun presunto e pretestuoso “riempimento” sistematico ha mai

realizzato: l’unità del pensare, del volere e dell’essere. E si badi: questa non è

un’unità fondata su sé, arbitrariamente, ma sull’”altro” che la verifica come tale,

giacché, per l’appunto, essa è un’unità fondata sullo squilibrio.

Io nasco dunque per l’idea: essa «è il principio della mia interiorità, quello per

cui essa è luce di verità». Eppure, «nell’atto stesso che la fonda come interiorità

oggettiva, la oltrepassa».

È un’idea infatti che eccede la nostra realtà, «è l’altro per il quale io penso; e il

pensiero è l’altro per il quale l’idea è pensata, ma il rapporto dialettico è necessario ed intrinseco: non c’è pensiero senza il lume dell’essere, non vi è essere ideale che non sia oggetto di un pensiero».

E in questo rapporto, io scorgo la mia precarietà: «tutto il mio pensare, sentire,

volere, esperire, non può eguagliare l’idea» e in questa precisa e chiara consapevolezza della mia precarietà, mi scopro uno, integralmente, radicalmente uomo.10

In questa prospettiva, l’uomo attinge alle sue spalle, per così dire, la radice

prima e ultima del suo essere. Soltanto così è possibile capire i frammenti non solo nel loro significato, ma nel loro esser frammenti: lo squilibrio, infatti,

l’eccedenza, reca con sé il differire che, pure se restasse irrisolto come problema,

resterebbe, nella sua irrisolta condizione, la denuncia implicita e la conferma della nostra dualità di natura, del nostro appartenere e del nostro non appartenere a

questo tempo e a questa realtà. «L’infinità della nostra aspirazione non può essere soddisfatta nemmeno da tutta l’esperienza possibile; dunque, nessun contenuto

mondano può appagarla»11. In tal senso lo squilibrio permane e rivela, nello scarto, la condizione ontologica primigenia dell’uomo. Essa è il primum e per questa

ragione «il pensiero è spirito, sollecitato e stimolato dall’Idea a conoscere infinitamente; e, quando ha tutto pensato, la sua capacità di pensare è ancora intatta:

resta una inadeguazione infinita tra pensato e pensante»12.

Dunque, vi è una deficience congénitale, da cui l’esigenza incoercibile di un oggetto supremo: quale che sia il successo del pensiero, mai il filosofo nella sua dottrina, l’uomo

nella sua vita, le civiltà nel loro apogeo possono arrestarne il divenire o sopprimerne

l’inquietudine.13

9

L’interiorità oggettiva, cit., p. 70.

Interpretazioni rosminiane, Marzorati, Milano 1958, p. 144.

Dall’Attualismo allo Spiritualismo critico, Marzorati, Milano 1961, p. 432.

12

L’interiorità oggettiva, cit., p. 40.

13

Dialogo con Maurizio Blondel, Marzorati, Milano 1962, p. 20.

10

11

18 L’oggettività interiore. Lezioni postume da M.F.Sciacca

Non si parte dalla metafisica, né da un sistema o da una consequenzialità aprioristica, ma dalla storia nel suo processo inquieto e nel suo mutare. Da esso

non può che emergere il ragionevole rilievo che tanto movimento non può autofondarsi: ciò gli toglierebbe l’orientamento che gli dà un senso e, soprattutto, il

fondamento che ne spiega il sorgere. E altrettanto ragionevole è assimilare il moto a un trapasso costante da un inadeguato all’altro in nome di una scaturigine

connotata dalla duplice condizione di intuire, ma non essere ciò che dovrebbe.

«Di qui il suo incompimento irreparabile, donde l’inquietudine ontologica, che

è la saggezza sua propria […]: compiuta nell’ordine degli enti finiti e incompiuta

in quello dell’essere infinito, è spinta dall’interno al suo compimento nel Logos,

pace della mente, nell’Amore, pace della volontà, cioè nella Sapienza, propria di

Dio, l’Essere infinito sussistente»14. Il movimento, infatti, non è un fine (ché invece, per l’appunto, di questo ne è negazione perenne), ma strumento, medium

che nella sfuggente natura non potrebbe neanche esser giudicato (tanto meno conosciuto), data la imprendibilità e la sua irriducibilità a un qualunque permanere.

Il pensiero dunque si rivela d’altra natura, visto che, sua naturale conseguenza e

attività è la costanza delle proprie conclusioni e metodologie.

Proprio accettando il confronto con la storia, il pensiero s’avvede della precarietà, della parzialità di ogni atto scelto e, tuttavia, nello stesso tempo, vede che la

condizione dell’essersi posto di quell’atto, nel momento in cui si pone, è paventata come esito assoluto: non siamo capaci, in altre parole, di accettarci effimeri.

«L’azione, dunque, come il pensiero, testimonia la nostra miseria e la nostra

grandezza». Come è convinzione anche in Pascal, «siamo miseri per la nostra inguaribile infelicità; grandi per la coscienza che ne abbiamo»15.

La possibilità perciò di porre la relazione con l’assenza, che pure si fa presente

nella mutevolezza storica di cui siamo attori, è realtà originaria, precedente ogni

altra. Qualunque sia l’esito cui si approdi, essa si rivela più forte, scardinando le

sicurezze delle soluzioni presunte tali, e rinviando oltre ogni oltre, la possibilità

di concludere.

Questo mancare primordiale è, virtualmente, l’intera nostra storia, anche avvenire: questa infatti, è la positiva condizione di dar forma all’assenza, che, seppure pretesa indebita e inverificabile, rappresenta l’insopprimibile natura

dell’uomo, proprio in questo, capace di dominio su tutto l’universo (non certo

dominio tecnico, ma ideale, che nel suo problematizzare è superiore ad ogni oggetto problematizzato, persino a se stesso).

Dunque in origine non c’è il Caos, perché allora dal Caos non si uscirebbe16,

ma invece quel senso fondante che dopo questa prima Rivelazione indotta da ognuno di noi, si propone in modo virtuale in ognuno di noi e si compie concretamente nella storia per ognuno di noi.

Il prologo di Giovanni è la rivelazione della Rivelazione: ed è Rivelazione.

14

L’oscuramento dell’intelligenza, Marzorati, Milano 1970, p. 24.

Pascal, cit., p. 158.

Giacché, nell’equivalenza, omogeneità ed indifferenza dei punti che ne determinano la consistenza, non

potrebbe scaturire alcun cambiamento: solo lo squilibrio, infatti, genera movimento.

15

16

Capitolo I: L’uomo, questo “squilibrato”

19

Esso è eterno, fuori dal tempo e dalle ideologie: ferma il tempo, radicandolo

nel significato che si rivela. «Il principio dialettico costitutivo dell’intelligenza

pone l’uomo in relazione al suo compimento, lo vincola a Dio, principio del vincolo»17. Alle proprie spalle, al di qua di quel prologo non si può andare: esso rappresenta le Colonne d’Ercole dell’origine, insieme al libro della Genesi. Davanti,

invece, l’infinitofinito delle possibilità può essere concluso, valorizzato, orientato e giustificato solo dalla Rivelazione diretta di ciò che ci ha costituito.

«Di qui la necessità di indurre l’uomo a rientrare in se stesso, ad acquistare coscienza della propria miseria, — a questo scopo vale l’ironia scettica demolitrice

dell’orgoglio della ragione —, della propria grandezza — a ciò serve il pensiero,

vestigio della primitiva dignità dell’uomo — e della sua natura incomprensibile»18.

Viceversa le straordinarie conquiste umane saranno condannate (non da noi,

né da altri, ma da loro stesse) all’effimero. Ogni volontà di perpetuare, sia essa

per fatti o persone, denuncia implicitamente la nostra discordanza con un tempo

che cancella e che finisce. Così, con singolare contraddittorietà, uomini tanto solerti a negare Dio, ne accettano l’esigenza e gli attributi, assegnandoli però a quel

tempo che, proprio per sua natura, non li possiede, né potrà possederli. Quale allora dunque l’origine e la giustificazione persino di questa contraddizione? Dove

trova quiete l’anelito all’infinito così indebitamente dato al precario e al finito?

«D’altra parte, proprio le contraddizioni, che irretiscono la ragione, danno

all’uomo il senso della sua natura: un punto sospeso tra il tutto e il nulla; trascendersi è l’atto doveroso di sottomissione della ragione»19.

Non pare perciò fuori luogo affermare che la religione, la fede e la Rivelazione

siano esiti insiti nella ricerca filosofica e non estranei ad essa. La filosofia, infatti,

nata sotto questo segno metafisico, ha nell’altro da sé il suo proprio stesso significato, ciò che ci manca originariamente, dunque, è, nel contempo, per così dire,

ciò che abbiamo in più rispetto alla natura e il soggettooggetto sottinteso di ogni

nostra iniziativa. La sua alterità è in origine, quando pone l’inquietudine; è nel

processo storico con la sua imprendibilità ed è pure nella Rivelazione compiuta,

con la discrezione di un Dio che l’uomo non ha riconosciuto perché non simile a

sé e alle sue attese più mondane.

Lo squilibrio ontologico

L’inquietudine dell’esse è l’”inquietudine” dell’ens, stimolo costante, pungolo: immanente all’iniziativa, che è sempre sollecitata a riproporre se stessa in iniziative ulteriori, a non

chiudersi nella parzialità di una di esse o di tutte, a non scambiare quello che è sempre un

abbozzo di pienezza, con l’atto compiuto e definito. L’implicanza dialettica dell’esse e

17

18

19

L’oscuramento dell’intelligenza, cit., p. 24.

Pascal, cit., p. 173.

Ivi, p. 133.

20 L’oggettività interiore. Lezioni postume da M.F.Sciacca

dell’ens nella concretezza dell’esistente, rompe ogni provvisorio equilibrio e ripropone la

dialettica indomabile ad un livello più alto e sempre irreparabilmente insufficiente.20

Del malessere ontologico, partecipa ogni ente, che anzi avverte nell’ulteriore

parzialità del suo limite, una speculare duplicazione del proprio squilibrio originario: «l’esse è l’”inquietudine” perenne dell’ens: il Sein non riposa in nessuna

attualità del Dasein, non s’immobilizza in un’attuazione quale che sia, essendo

tutte invincibilmente parziali»21.

Di volta in volta, ogni iniziativa, di qualsiasi natura sia, è costretta ad assolutizzare ciò che sceglie, traendolo dall’indifferenza delle alternative, ben sapendo

e immediatamente che tale assolutezza non è esaustiva, ma parziale. E il trapasso

dialettico si ripete “irreparabilmente”, rivelando, nella sua sfuggente condizione,

una condizione di precarietà. In essa l’uomo si riconosce, in essa si ritrova costantemente: su di essa egli può fondare, garantendole, una universalità ed una

unità verificate proprio dalla consapevolezza, in tutti presente, del contrario, di

quello squilibrio cioè che rende frammenti isolati e tuttavia tesi a ricomporre il

senso unitario di appartenenza. La mediazione che di volta in volta rende possibile «la dialettica indomabile ad un livello più alto», è necessaria come tertium tra

due termini divisi.

La relazione della divisione, se costituisce “stimolo costante” e “pungolo”,

sempre «immanente all’iniziativa che è […] sollecitata a riproporre se stessa in

iniziative ulteriori», è pungolo e stimolo a connotare le risoluzioni a partire dal

confronto con ciò che ha reso possibile la coscienza della divisione, la presenza

di ciò che si rivela nell’assenza, alle spalle di tutto il resto.

L’infinità del perduto, rende vana e ugualmente necessaria ogni iniziativa, e

permette di «non scambiare quello che è sempre un abbozzo di pienezza, con

l’atto compiuto e definito». Per questo motivo,

l’essere oggettivo, non avente di per sé alcun limite, è sempre in eccedenza rispetto al

reale, non attua il suo compimento neppure nella persona, quantunque questa sia ricca di

virtualità infinite. Ma l’essere, che eccede le determinazioni di cui la persona è capace, è

l’essere oggetto del soggettopersona, quello che la costituisce; per conseguenza

l’inattuabilità dell’essere nell’attualizzazione di cui ogni uomo è capace, è incompiutezza

dell’uomo, la cui segreta e costante malinconia è questa pienezza inattuabile, in ogni atto

è sempre attuale la inattuabile pienezza dell’atto primo ontologico.22

Ogni mediazione vive dunque di questa relazione sottintesa: anzi, è soltanto

questa relazione, nel suo porre la distanza da colmare, che ne giustifica la presenza: «l’uomo aspira ad una finalità che trascende l’ordine della natura»23.

La dialettica non è l’atto primo originario, ma già uno strumento di risposta,

e, in ogni caso, la denuncia implicita di un problema irrisolto. Questo, per essere

20

Essenza dell’essere e sua dialetticità, cit., p. 312.

Atto ed Essere, Marzorati, Milano 1960, p. 57.

Ivi, p. 46.

23

L’uomo, questo “squilibrato”, cit., p. 111.

21

22