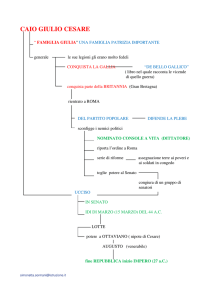

Cesare e la fine della Repubblica.

Cesare, nipote di Caio Mario per parte di madre, iniziò a mettersi in luce dopo la morte di Silla,

percorrendo le prime tappe del cursus honorum. Nel 60 diede vita con Pompeo e Crasso al primo

triumvirato, ottenendo nel 59 il consolato e nel 58 il proconsolato nell’Illiria e nelle gallie (Cisalpina e

Narborense). Pur essendo partito con incarichi eminentemente difensivi, Cesare riuscì a sottomettere dopo

sette anni di guerre l’intero territorio dei galli (52), acquistando un enorme potere personale. Intanto

Crasso era morto in una sfortunata spedizione contro i Parti a Carre (53), e Pompeo aprofitto dell’assenza di

cesare a Roma per gestire col favore del senato la situazione a Roma. Quando il senato si rifiutò di

rinnovare a Cesare il consolato e gli ingiunse di cedere il comando dell’esercito, la situazione precipitò:

Cesare, varcato il Rubicone, marciò su Roma (49), mentre Pompeo divenuto console unico, venne incaricato

dal senato di fermarlo. Si aprì così un’altra stagione di cruente lotte civili, concluesei con la disfatta di

pompeo a Farsàlo (48) e la sua maorte per mano del re d’Egitto Tolomeo XIII. Dopo che la resistenza

pompeiana fu nuovamente distrutta a in Africa a Tapso (46) e a Munda (45) in Spagna, Cesare tornò a Roma

per celebrare il suo trionfo. Cesare divenne dittatore a vita e padrone assoluto di Roma, decretando di fatto

la fine della Res Publica, finché non fu assassinato per mano dei congiurati di ambiente senatorio (44). Ma

l’illusione che la morte di Cesare potesse servire a restaurare la legalità della res publica durò poco.

L’ultimo scontro destinato a chiudere per sempre la l’età repubblicana, si concluse ad Azio (31 aC), quando

Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, sconfisse Antonio e instaurò il Principato.

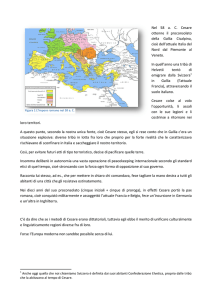

Il mandato di Cesare in Gallia.

Il mandato che Cesare aveva ricevuto dal Senato non contemplava conquiste o allargamenti del territorio

romano. L’ambizione personale del proconsole, però, prese a pretesto alcuni sconfinamenti degli Elvezi e di

altre tribù germaniche, che mettevano a repentaglio la sicurezza di alcuni popoli romanizzati, per

intraprendere un vasto disegno di conquista dell’intero territorio celtico, preoccupandosi di presentarlo al

senato come una legittima operazione di consolidamento preventivo dei confini della Gallia romana; si

trattava in realtà di impadronirsi di una regione ricchissima di materie prime e di schiavi e di aprirla in tutta

sicurezza ai commerci romani. Le campagne galliche cesariane durarono sette anni, dal 58 al 52;

destreggiandosi con straordinaria capacità militare e strategica tra vittorie e indietreggiamenti, Cesare

riuscì a portare a termine la sottomissione dell’intero territorio. Quando lasciò la Gallia nel 51, era ormai

netta la demarcazione tra il mondo civile, a ovest del Reno, e i territori desolati dei Germani a est del Reno.

Le cause della guerra civile.

Cesare conquistò in tal modo un potere personale enorme, politico, militare, economico, che naturalmente

sucitò invidie e malumori a Roma tra i ranghi dell’aristocrazia tradizionale. Più per necessità che per

consonanza ideologica, gli interessi dei senatori trovarono così un naturale alleato in Pompeo, l’altro uomo

forte di Roma, malgrado questi si fosse dimostrato in passato assai poco rispettoso della prassi

costituzionale e del ruolo del senato. Forti di quest’appoggio, gli avversari di Cesare ostacolarono con cavilli

giuridici la sua nuova candidatura al consolato, cercando inoltre di sottrargli il comando del suo esperto e

fidatissimo esercito. Si preparava in questo modo il terreno per una nuova e terribile guerra civile, a pochi

decenni di distanza da quella tra Mario e Silla. Il fatto che Cesare il 10 gennaio del 49 oltrepassasse il

Rubicone (limite nord del pomerium tra Italia e Gallia Cisalpina, presso Rimini, deciso da Silla che si illudeva

di fermare così nuove guerre civili). Era una vera e propria provocazione, che equivaleva, in pratica a una

dichiarazione di guerra al senato.

Tra documentazione e drammatizzazione storica.

Nei due Commentarii Cesare descrive rispettivamente il proprio operato nei sette anni di campagne galliche

(58-52) e nella guerra civile contro Pompeo e il senato (49-48). Nella loro qualità di testi apologetici i

Commentarii cesariani possono essere letti a una lettura su più livelli. Il primo livello è quello della

documentazione quasi ufficiale. Molto spesso in Cesare, soprattutto nel De bello gallico, si trova traccia di

lettere al senato, di relazione dei legati al comandante in capo, di descrizioni geografiche e topografiche e

di testi tecnici (descrizioni della costruzione di ponti, di strade, di fortificazioni), di dati ufficiali, persino di

espressioni burocratico-militari. Da questo punto di vista i Commentarii, non sono volti solo alla costruzione

di un personaggio o di una forma di vita esemplare secondo i dettami del genere della biografia ufficiale, e

nemmeno di un’immagine da tramandare ai posteri, secondo la tradizione aristocratica romana, quanto a

intervenire direttamente nella vita politica di Roma con l’intento di giustificare razionalmente l’operato del

generale, quasi a opporre ai violenti attacchi degli avversari l’eloquenza dei fatti. Il modo di scrivere di

Cesare, letterario quanto si vuole, deriva dallo stile della cancelleria e dei rapporti dei comandanti militari.

Basta a provarlo l’uso molto esteso dell’ablativo assoluto e del discorso indiretto, caratteristico di un uso il

quale tendeva alla brevità e alla densità informativa. Un altro livello di lettura è quello che riguarda la

natura del testo letterario messo a confronto con la tradizione storiografica, frutto dell’elaborazione del

pensiero storico greco e giunta inalterata fino a Roma, che riguardava i contenuti (la guerra, la politica e

anche l’etnografia), i metodi ( lo storico si confronta con la verità, non con il favoloso, e quindi preferisce la

storia contemporanea e a lui vicina perché verificabile) e soprattutto le forme. Infatti sin dall’epoca del

padre della storia Erodoto, la storia è opus oratorum maximum e quindi appartiene di diritto alla

letteratura. Lo storico ha pertanto tutto il diritto di fingere, cioè di plasmare e deformare la materia

secondo determinati scopi retorici. La finzione, cioè la ricostruzione del materiale, muove in tre direzioni:

può alterare l’ordine dei fatti e crearne uno artificiale; può introdurre dei discorsi che lo storico non ha mai

sentito, e che forse non sono mai stati pronunciati, può introdurre le figure retoriche in direzione di uno

stile drammatico.

Ora, pur nella loro obiettiva nudità, le opere di Cesare operano uno scarto nei confronti del genere del

commentario: infatti in Cesare non manca nessuna delle forme retoriche degli antichi storici. Per esempio

Cesare usa la terza persona, come artificio retorico per staccarsi appunto dalla materia e renderla più

oggettiva, lontana dalla sua persona: era disdicevole per un uomo aristocratico celebrare in prima persona i

propri successi. A partire dagli ultimi libri del De bello gallico, poi, cominciano a comparire i discorsi in

oractio recta, prima brevi poi sempre più elaborati come quello di Critognato che postula di cibarsi dei corpi

di chi non è più adatto alla difesa di Alesia.

L’apologia dell’operato di Cesare.

Quando descrive Vercingetorige come una sorta di Catilina, quando mostra le leggerezza dei Galli o la

crudeltà del germano Ariovisto, quando deforma la realtà delle battaglie con omissioni e slittamenti

cronologici, quando fa di Pompeo, il suo avversario nella guerra civile, un personaggio piuttosto incolore,

quando supera con i mezzi che abbiamo detto la sobria sintesi dei memoriali e della documentazione

ufficiale, Cesare persegue finalità ben precise. Noi sappiamo, infatti, da Cesare stesso e da altre fonti, che

mentre combatteva in Gallia, il suo operato era oggetto di feroci critiche: Catone Uticense si spinse

addirittura nel 55 a proporre di consegnare la persona di Cesare a Tencteri e Usipeti come espiazione del

bellum iniustum intrapreso contro queste popolazioni germaniche. A maggior ragione dopo l’inizio della

guerra civile egli fu tacciato di illegalità, avendo contravvenuto il divieto di entrare in Italia con truppe. Egli

fu costretto quindi a salvaguardare il proprio operato e quindi la propria dignita di magistrato di fronte

all’opinione pubblica. A chi si rivolge Cesare? Non certo al Senato come istituzione, al quale erano

indirizzate le relazioni ufficiali, e non certo ai circoli aristocratici, ma ai ceti che aspiravano a

quell’allargamento della base politica dello stato romano che ormai non si poteva più rinviare per

l’ampiezza che aveva già acquisito l’impero: il ceto militare, i cavalieri o pubblicani, cioè gli speculatori più

direttamente interessati alle conquiste, i commercianti, gli homines novi che ben presto avrebbero

sostituito in senato al vecchia aristocrazia agraria, o anche i singoli aristocratici mossi da ambizioni simili

alle sue. Testimoniano questa pluralità di destinatari anche l’assenza di un lessico troppo specialistico e la

costante preoccupazione di spiegare le istituzioni della Gallia o di tradurre in termini comprensibili i nomi

gallici. In questo punto addirittura, al termine della campagna contro gli Elvezi, Cesare sembra allargare il

pubblico alla nobiltà gallica che vedeva nel dominio di Roma un fattore di equilibrio contro l’instabilità

endemica degli spostamenti tribali e delle guerre intestine; se così fosse egli sarebbe il primo degli storici

romani ad accorgersi del nuovo ruolo delle province e dei loro ceti dirigenti e della necessità del loro

consenso. E’ probabile che la sottolineatura delle origini rivoluzionarie anche in senso sociale della

ribellione di Vercingetorige e la crudeltà e l’efferatezza della rivolta non siano estranee a questo scopo. La

conoscenza di imprese tanto grandi è lo scopo di Cesare. E’ lo scopo programmatico desunto dall’epica, di

tutti i più grandi storici antichi, greci e romani: impedire che le imprese degli uomini finiscano nell’oblio. Le

imprese che Cesare descrive hanno dunque un destinatario che deve ricordarle e la finalità di giustificare

agli occhi di quest’ultimo l’operato di chi le ha compiute.

L’aspetto geoetnografico del De Bello Gallico.

Molti capitoli del primo commentario di Cesare sono dedicati alla descrizione dei popoli della Germania,

della Gallia e della Britannia. Le pagine etnografiche del De bello gallico, cioè quelle dedicate a usi e

costumi, siti geografici etc. soddisfacevano una curiosità che a Roma era vivissima. Nella propria descrizione

Cesare rielabora notizie preesistenti, provenienti, per esempio, dal geografo e filosofo greco Posidonio di

Apamea e da Polibio; altre ne fornisce di prima mano, mosso anche dallo scopo pratico di favorire la

penetrazione dei mercati presso le pavie popolazioni. Cesare conosce assai meglio di Polibio le popolazioni

oggetto dei suoi scritti e quindi può chiamare le diverse civitates (tribù) con il proprio nome, fornendo della

Gallia una mappa geoetnica molto accurata. E se caratterizza i galli in modo non dissimile da Polibio,

rilevando il loro coraggio e la passione per la guerra, la facilità ad accendersi come a perdersi d’animo, la

franchezza ed il gusto per l’esibizione al limite della millanteria, la passione per i monili e gli ornamenti

d’oro, egli muta però profondamente, rispetto alle sue fonti, la prospettiva, il punto di osservazione, che

nasce in lui da un interesse specifico e non solo descrittivo. L’indubbia curiosità e l’attenzione di Cesare per

il mondo celtico non sono cieche e indifferenziate, ma si muovono secondo parametri ben precisi. Egli deve

infatti spiegare ai ceti interessati alla conquista le potenzialità economiche del paese e, d’altro canto, allo

scopo di giustificare le proprie imprese, deve spiegare come i galli rappresentino un pericolo costante per

Roma; così, dei galli, da un lato sottolinea gli elementi che più li fanno simili ai romani, dall’altro le loro

inclinazioni fiere e bellicose. La scoperta della distinzione tra popolazioni celtiche e germaniche è un merito

della ricognizione etnografica di Cesare e segna un grande progresso nello studio delle due grandi

tradizioni. Ma la volontà di conoscere di Cesare non è oggettiva in assoluto, non è esente da schemi mentali

e da pregiudizi. L’analisi dei costumi di vita dei galli dimostra che il punto di osservazione di Cesare è il

mondo greco-romano: a mano a mano che ci si allontana dal mondo “civile” il tasso di civiltà diminuisce. La

situazione che Cesare delinea è questa: il mondo celtico è in evoluzione almeno da un secolo verso forme di

cultura materiale e strutture sociali più simili a quelle del mondo greco-romano (urbanizzazione,

propensione al lusso e ai piaceri tipici di una società evoluta, rigida divisione delle classi sociali tra sacerdoti,

cavalieri e plebei, la presenza dell’istituto della clientela, una continua faziosità tra le varie comunità); i

germani hanno tratti completamente primitivi (una religione naturalistica che divinizza i fenomeni naturali

e senza sacerdoti di professione, forme di sostentamento arcaiche come la caccia e la guerra, il culto della

fatica e della forza fisica, la temperanza sessuale, la gestione comunitaria delle terre, l’assenza della

proprietà privata e una relativa uguaglianza economica, l’assenza di forme statuali se non in tempo di

guerra); in Britannia le popolazioni della costa, di fatto tribù celtiche imparentate con i belgi del nord della

Gallia, sembrano più civili di quelle rozze dell’interno. Facendo emergere l’indole primitiva dei britanni e

quella dei germani rispetto ai costumi più evoluti dei galli, Cesare vuole indicare al pubblico che una politica

di conquista di questi territori è ancora prematura e che comunque le classi più interessate allo

sfruttamento delle province (affaristi, militari ecc) non dovevano aspettarsi alcun profitto da territori

vergini e abitati da popolazioni bellicose e ostili al commercio. I pregiudizi di Cesare nei confronti di forme

di civiltà diverse nasce naturalmente dal significato che il mondo greco-romano aveva sempre dato al

termine “barbaro” cioè lo straniero, colui che non parla la lingua. “Barbaro” è in primo luogo chi non abita

in città cinte da mura, chi non può disporre di acqua corrente (fontane, terme, acquedotti), chi non

frequenta edifici pubblici come portici, fori, teatri, biblioteche, chi preferisce la caccia e la raccolta

all’agricoltura (vino, cereali, legumi), chi pratica il baratto invece che il commercio con l’uso della moneta,

chi ha regole di convivenza improntate alla legge del più forte, chi non ha istituzioni organizzate in

assemblee. E’ barbaro chi sembra disprezzare la vita umana, chi venera divinità naturali praticando spesso

sacrifici umani, chi non partecipa alla vita pubblica. Barbaro implica anche una demarcazione geografica.

Per i greci prima e per i romani poi, i popoli che minacciavano la loro civiltà stavano all’esterno di precisi

confini, tracciati sulle carte geografiche e, in età imperiale, protette da una serie di fortificazioni (il limes

germanico-retico tra Reno e Danubio, il vallo di Adriano, che teneva lontane le bellicose tribù della Scozia,

le fortezze nel deserto siriaco, a sud di Palmira o verso la Mesopotamia) che segnavano una frontiera netta

tra chi viveva nell’oikuméne, il mondo abitato, e chi era fuori del mondo, in terre spesso ignote.

La curiosità dei romani verso le altre popolazioni era dettata sì da una normale tendenza alla conoscenza,

ma anche da fini pratici: capire il nemico, fronteggiarlo e sottometterlo. L’interpretazione degli altri era

fortemente romanocentrica. Spesso la curiosità di Cesare lo porta a formulare dei giudizi negativi dettati

dal motivo della paura che provoca l’istinto dell’autodifesa e quindi l’ostilità preconcetta. Già dal mondo

antico si era delineata una netta differenza tra dispotismo orientale persiano e mondo libero occidentale,

una distinzione destinata a diventare uno dei motivi cardine del nostro pensiero etico-politico. Un secolo e

mezzo dopo Cesare, Tacito, scrive un’opera interamente etnografica, l’unica giuntaci dal mondo antico, la

Germania (De origine et situ Germanorum). Egli fa mostra di entrambi gli atteggiamenti sopra menzionati,

lasciandoci una descrizione disinteressata di popoli che vivevano al di là del Reno, e, al tempo stesso,

avvertendo i suoi concittadini della pericolosità dei barbari. Si tratta anche, però, di uno sguardo

moraleggiante, tipico della storiografia di età imperiale: il mondo germanico, descritto come vivo e

incorrotto, diventa uno strumento per comprendere la decadenza di quegli antichi mores che avevano reso

grande Roma.

Il Commentario.

Le più antiche forme della storiografia romana sono i fasti e gli annali: i primi registravano gli elenche dei

magistrati annuali, dei sacerdoti e dei tronfi dei generali; gli annales erano le brevi notizie (guerre, portenti,

disastri) che i pontefici aggiungevano agli elenche dei magistrati eponimi (quelli che davano il nome

all’anno) scritti su una tavola bianca e poi pubblicati intorno al 130 aC. I Commentarii (memorie, diari)

erano invece forme di espressione più individuali e non necessariamente pubbliche, che confluivano spesso

come documentazione ufficiale negli archivi dei collegi sacerdotali. Il termine commentarius ritorna in

epoca tardorepubblicana per qualificare un genere di memorialistica autobiografica: oltre a Cesare autore

degli unici commentarii a noi giunti, ne scrissero Silla, Cicerone e Augusto. Il contenuto del commenrtarius

poteva variare da una sorta di prova che precedeva la pubblicazione di materiali grezzi, alla stesura di idee

personali e di fatti privati., con l’aggiunta non tassativa di figure retoriche. Potevano essere i materiali di cui

si sarebbe servito successivamente uno storico ufficiale che avesse bisogno di documenti di prima mano. Al

di là del suo impiego successivo, il commentarius rivestiva un importante interesse e significato pubblico in

quanto era indirizzato alla difesa della dignitas del magistrato in carica, identificata con la dignitas della

repubblica e con le ragioni dell’imperium di Roma: a Roma il magistrato non dava il resoconto del suo

operato alla fine del suo mandato, e quindi era spesso attaccato in sede giudiziaria, una volta che il suo

lavoro poteva dirsi concluso. Opere di memorialistica servivano quasi come autodifesa personale. Una

prova convincente che i memoriali non erano sentiti come storiografia ufficiale, ma come armi politiche,

può venire proprio dall’alto livello politico e sociale dei vari autori di commentarii. Va considerato che la

stesura di opere storiografiche richiedeva applicazione e tempo, e dedicare tempo all’otium letterario era

ritenuto lesivo della dignitas dell’aristocratico impegnato nella politica attiva. Egli poteva fare un’eccezione

per l’inferiore e meno impegnativo genere del Commentarius. La storiografia ufficiale romana è infatti

opera di uomini politici di secondo piano, come i primi annalisti, di magistrati ritiratisi dalla politica come

Sallustio, o di intellettuali lontani dalla politica attiva, come Tito Livio.

La clemenza di Cesare.

Un discorso sulla clementia di Cesare, ovvero sul suo programma politico di ricerca di consenso dopo la

vittoria nella guerra civile, può trovare uno spunto interessante in una lettera di Cesare del 49, durante la

marcia verso Roma, dopo che a Corfinio un’intera guarnigione pompeiana si era a lui arresa e Cesare

l’aveva lasciata andare via libera. In essa Cesare dice di volersi dimostrare il più moderato possibile e di

voler cercare la riconciliazione con Pompeo. Cesare riflette che coloro che sono risultati vincitori in una

contesa civile con la violenza non sono riusciti ad evitare l’odio popolare (Mario), tranne uno solo, Silla, che

però lui non vuole imitare. Cesare propone un nuovo metodo per gestire la vittoria basato sulla

comprensione e sulla generosità. Al momento Cesare afferma di non sapere bene come realizzare questo

programma, ma porta un esempio: ha appena catturato Numerio Magio, un prefetto di Pompeo, e l’ha

liberato. Sono infatti numerosi i passi del De bello civili in cui Cesare elenca le proposte di pace da lui

avanzate per scongiurare la guerra civile. Nel contempo sa dimostrare per antitesi come gli avversari non

abbiano mai applicato la clementia, nelle situazioni a loro favorevoli. Cesare era convinto di aver scelto la

carta vincente praticando la clemenza, ma non per bontà astratta, ma per scelta politica. A Cesare non

sfugge la grande efficacia propagandistica di una tale condotta, e quindi l’estrema utilità di essa ai fini di

quello che a lui appare come il vero obiettivo: il consenso delle masse. Cesare si è posto sin da subito,

appena aperte le ostilità, il problema dei problemi: come si esce da una guerra civile. O meglio come si esce

politicamente da una guerra civile. E la sua scelta è stata agli antipodi di Silla. Il termine clementia e

l’atteggiamento da esso definito di ricerca del consenso ebbero fortuna durante la storia dell’impero, in

particolare grazie alla riflessione di Seneca, che si rivolge alle speranze suscitate dal giovane Nerone che

sale al trono con un trattato dal titolo De clementia. Con Seneca il termine conosce uno spostamento

dall’ambito politico a quello filosofico-morale: la virtù della clemenza è una qualità del rex iustus, cioè il

sovrano che governa con la giustizia e non con il dispotismo: la clemenza è la capacità di moderare l’animo

avendo il potere di punire o la mitezza di uno che è superiore verso uno che è inferiore nello stabilire le

punizioni. (De clementia II, 3, 1)