Downloaded from http://brain.oxfordjournals.org/ at Universita' degli Studi Roma La Sapienza on October 11, 2013

Brain Advance Access published September 24, 2013

doi:10.1093/brain/awt252

BRAIN

A JOURNAL OF NEUROLOGY

LETTER TO THE EDITOR

e

d

n

a

r

g

a

u

s

a

l

l

e

d

o

i

z

i

d

n

i

o

r

t

l

a

n

u

:

n

i

e

t

s

n

i

E

t

r

e

b

l

A

i

d

o

l

l

e

v

r

e

c

l

e

d

o

s

o

l

l

a

c

o

p

r

o

c

l

I

?

a

z

n

e

g

i

l

l

e

t

n

i

1

g

n

a

Z

i

l

i

L

1

,

n

i

Y

i

h

z

a

D

1

,

i

L

i

q

n

a

i

J

1

,

n

e

h

C

o

b

i

e

W

4

,

n

u

S

o

a

T

3

,

1

2

,

k

l

a

F

n

a

e

D

,

n

e

M

i

e

w

i

e

W

1

n

a

F

a

i

x

g

n

i

M

d

n

a

________________________________________________________________________________________________

1 Department of Physics, East China Normal University, Shanghai key Laboratory of Magnetic Resonance, Shanghai, China

2 Department of Anthropology, Florida State University, Tallahassee, FL 32306-7772, USA

3 School for Advanced Research, Santa Fe, NM 87505, USA

4 Department of Paediatrics, Washington University School of Medicine in St Louis, St Louis, MO 63110, USA

Correspondence to: Mingxia Fan,

Department of Physics,

East China Normal University,

Shanghai key Laboratory of Magnetic Resonance,

Shanghai, China

E-mail: [email protected]

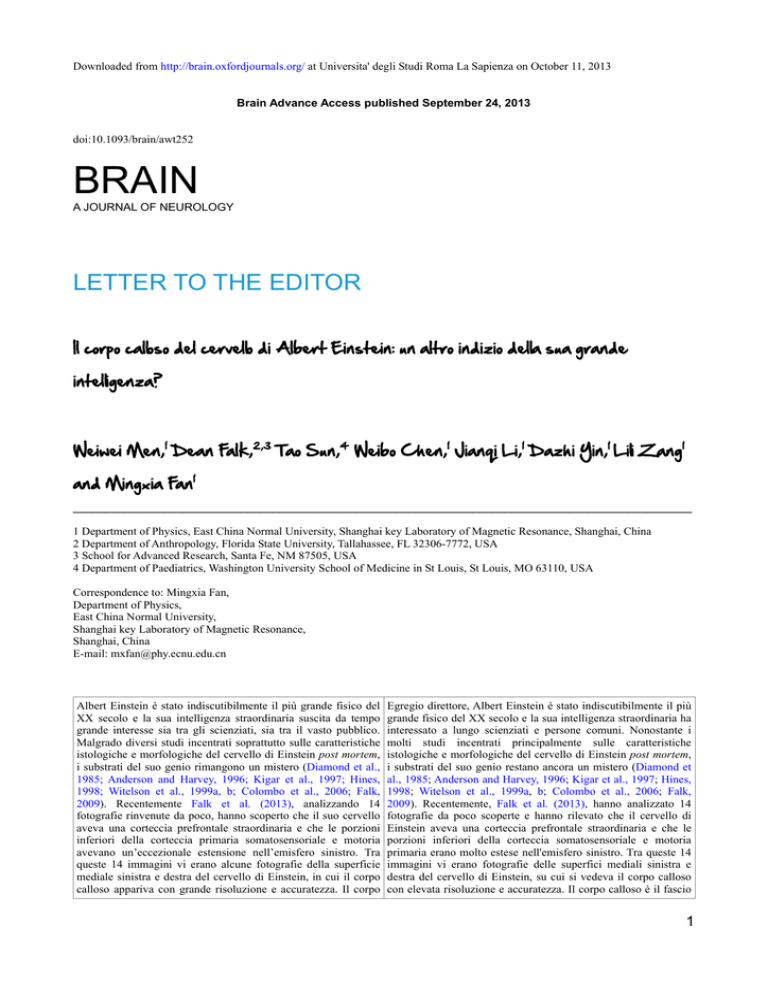

Albert Einstein è stato indiscutibilmente il più grande fisico del

XX secolo e la sua intelligenza straordinaria suscita da tempo

grande interesse sia tra gli scienziati, sia tra il vasto pubblico.

Malgrado diversi studi incentrati soprattutto sulle caratteristiche

istologiche e morfologiche del cervello di Einstein post mortem,

i substrati del suo genio rimangono un mistero (Diamond et al.,

1985; Anderson and Harvey, 1996; Kigar et al., 1997; Hines,

1998; Witelson et al., 1999a, b; Colombo et al., 2006; Falk,

2009). Recentemente Falk et al. (2013), analizzando 14

fotografie rinvenute da poco, hanno scoperto che il suo cervello

aveva una corteccia prefrontale straordinaria e che le porzioni

inferiori della corteccia primaria somatosensoriale e motoria

avevano un’eccezionale estensione nell’emisfero sinistro. Tra

queste 14 immagini vi erano alcune fotografie della superficie

mediale sinistra e destra del cervello di Einstein, in cui il corpo

calloso appariva con grande risoluzione e accuratezza. Il corpo

Egregio direttore, Albert Einstein è stato indiscutibilmente il più

grande fisico del XX secolo e la sua intelligenza straordinaria ha

interessato a lungo scienziati e persone comuni. Nonostante i

molti studi incentrati principalmente sulle caratteristiche

istologiche e morfologiche del cervello di Einstein post mortem,

i substrati del suo genio restano ancora un mistero (Diamond et

al., 1985; Anderson and Harvey, 1996; Kigar et al., 1997; Hines,

1998; Witelson et al., 1999a, b; Colombo et al., 2006; Falk,

2009). Recentemente, Falk et al. (2013), hanno analizzato 14

fotografie da poco scoperte e hanno rilevato che il cervello di

Einstein aveva una corteccia prefrontale straordinaria e che le

porzioni inferiori della corteccia somatosensoriale e motoria

primaria erano molto estese nell'emisfero sinistro. Tra queste 14

immagini vi erano fotografie delle superfici mediali sinistra e

destra del cervello di Einstein, su cui si vedeva il corpo calloso

con elevata risoluzione e accuratezza. Il corpo calloso è il fascio

1

calloso è il più grande fascio di fibre nervose che connette le

regioni corticali degli emisferi cerebrali nel cervello umano e

gioca

un

ruolo

fondamentale

nell’integrazione

dell’informazione, trasmessa da un emisfero all’altro attraverso

migliaia di assoni (Aboitiz et al., 1992). Le due fotografie delle

superfici mediali degli emisferi cerebrali di Einstein sono alla

base del presente studio.

di fibre nervose più grande che connette le regioni corticali degli

emisferi cerebrali nei cervelli umani e svolge un ruolo essenziale

nell'integrazione delle informazioni trasmesse da un emisfero

all'altro tramite migliaia di assoni (Aboitiz et al., 1992). Le due

fotografie delle superfici mediali degli emisferi cerebrali di

Einstein costituiscono la base del presente studio.

2

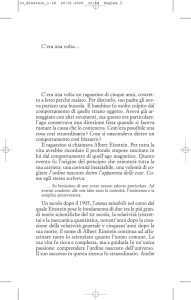

Figura 1 Fotografie delle sezioni sagittali mediane destra e sinistra del cervello di Einstein, con le etichette originali (Falk et al.,

2013), qui riprodotte con il permesso del National Museum of Health and Medicine, Silver Spring, MD. I cerchi rossi indicano due

rotture su ogni emisfero del corpo calloso di Einstein, di forma differente tra di loro, che possono essere state provocate al momento

della separazione dei due emisferi, nel 1955.

Per esaminare se esistono differenze regionali del corpo

calloso tra il cervello di Einstein e quello delle persone comuni e

per ridurre al minimo le potenziali differenze della morfologia

del corpo calloso causate da morte, atrofia cerebrale, età e sesso,

sono stati usati insiemi di dati MRI in vivo di due gruppi

differenti di età. Le fotografie ad alta risoluzione degli emisferi

sinistro e destro di Einstein sono state fornite da Dean Falk con il

permesso del National Museum of Health and Medicine (Fig.1).

Poiché Einstein era destrimano ed è morto all’età di settantasei

anni, il nostro primo gruppo di controllo era composto di 15

maschi anziani, destrimani, sani, di età compresa tra i 70 e gli 80

anni (media: 74,20 ± 2,60 anni). Tutti i partecipanti erano

laureati o in possesso di un titolo di studio superiore alla laurea e

non dementi (Clinical Dementia Rating = 0, il Mini-Mental State

Examination andava da 28 a 30, media ± SD: 29,53 ± 0,64)

(Marcus et al., 2007, 2010). Le informazioni riguardanti il

background razziale/etnico dei soggetti non sono disponibili. I

dati MRI T1-weighted di questi 15 maschi più anziani sono stati

ottenuti dall’Open Access Series of Imaging Studies (OASIS,

http://www.oasis-brains.org/). Tutte le immagini sono state

acquisite con uno scanner 1.5 T Vision (Siemens) e una sequenza

T1-weighted MPRAGE, con i seguenti parametri: tempo di

ripetizione/tempo di eco/tempo d’inversione = 18ms/10

ms/20ms, 128 sezioni sagittali contigue di spessore 1,25 mm e

dimensione voxel = 1 x 1 x 1,25 mm3. Il secondo gruppo di

controllo era composto di 52 maschi caucasici più giovani, sani e

destrimani, di età compresa tra i 24 e i 30 anni (media 26,60 ±

2,19 anni). Le ragioni della selezione sono descritte nel materiale

supplementare. I dati MRI T1-weighted ad alta risoluzione di

questi 52 maschi caucasici sono stati ottenuti dal database

dell’International Consortium for Brain Mapping (ICBM)

(www.loni.ucla.edu/ICBM). Trentacinque insiemi di dati MRI

sono stati acquisiti con uno scanner Philips 1.5 T ACSIII (Philips

Intera, Philips Medical System) e una sequenza 3D T1-weighted

(T1-FFE) con i seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di

eco = 18 ms/10 ms, ~160–190 sezioni sagittali contigue di

spessore 1mm e dimensione voxel = 1 x 1 x 1 mm3. I rimanenti

17 insiemi di dati MRI sono stati acquisiti con uno scanner GE

1.5 T Signa (General Electric) e una sequenza 3D T1-weighted

con i seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di eco = 24

ms/4 ms, 124 sezioni sagittali contigue di spessore 1,2 mm, e

dimensione voxel = 0,9766 x 0,9766 x 1,2 mm3.

Per esaminare la presenza di differenze regionali nel corpo

calloso tra il cervello di Einstein e quello di persone comuni, e

per ridurre al minimo le differenze potenziali della morfologia

del corpo calloso dovute alla causa del decesso, ad atrofia del

cervello, età e sesso, sono stati usati set di dati MRI in vivo di

due gruppi di età diversa. Le fotografie ad alta risoluzione degli

emisferi sinistro e destro di Einstein sono state fornite da Dean

Falk con il permesso del National Museum of Health and

Medicine (Fig. 1). Poiché Einstein era destrimano ed è morto

all'età di 76 anni, il primo gruppo di controllo era composto da

15 soggetti maschi sani destrimani anziani, di età compresa tra i

70 e gli 80 anni (media: 74,20 ± 2,60 anni). Tutti i partecipanti

erano in possesso di laurea o titolo superiore e non affetti da

demenza (Clinical Demential Rating = 0, Mini-Mental State

Examination, compreso tra 28 e 30, media ± DS: 29,53 ± 0,64

(Marcus et al., 2007, 2010). Le informazioni relative

all'appartenenza razziale/etnica dei soggetti non sono disponibili.

I dati MRI T1-pesati dei 15 soggetti maschi più anziani sono stati

ottenuti dall'Open Access Series of Imaging Studies (OASIS,

http://www.oasis-brains.org/). Tutte le immagini sono state

acquisite con uno scanner 1.5 T Vision (Siemens) e una sequenza

MPRAGE T1-pesata, con i seguenti parametri: tempo di

ripetizione/tempo di eco/tempo di inversione = 18ms/10

ms/20ms, 128 fette contigue sul piano sagittale da 1,25 mm e

dimensioni voxel = 1 x 1 x 1,25 mm3. Il secondo gruppo di

controllo era composto da 52 maschi sani più giovani caucasici e

destrimani, con età compresa tra 24 e 30 anni (media: 26,60 ±

2,19 anni). I motivi alla base della selezione sono descritti nel

materiale supplementare. I dati MRI T1-pesati ad alta risoluzione

dei 52 maschi caucasici sono stati ricavati dal database ICBM

(International

Consortium

for

Brain

Mapping)

(www.loni.ucla.edu/ICBM). Trentacinque dei set di dati MRI

sono stati acquisiti con uno scanner Philips 1.5 T ACSIII (Philips

Intera, Philips Medical System) e una sequenza 3D T1-pesata

(T1-FFE) con i seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di

eco = 18 ms/10 ms, ~160–190 fette contigue sul piano sagittale

da 1 mm e dimensioni voxel = 1 x 1 x 1 mm3. I 17 set di dati

MRI rimanenti sono stati acquisiti con uno scanner GE 1.5 T

Signa (General Electric) e una sequenza 3D T1-pesata con i

seguenti parametri: tempo di ripetizione/tempo di eco = 24 ms/4

ms, 124 fette contigue sul piano sagittale da 1,2 mm e

dimensioni voxel = 0,9766 x 0,9766 x 1,2 mm3.

3

Figura 2 Misure della morfologia del corpo calloso (CC) e del cervello di Einstein e dei due gruppi di controllo diversi per età. Le

barre rosse, blu e verdi rappresentano, rispettivamente, le misure di Einstein, del gruppo di controllo anziano e del gruppo di

controllo giovane. Le misure devono essere moltiplicate come riportato nelle loro etichette. Gli asterischi in cima alle barre indicano

differenze significative tra Einstein e il gruppo di controllo, *P<0,05, **P<0,001.

Poiché per il cervello di Einstein non sono disponibili dati

MRI, abbiamo usato le misure ottenute da due fotografie del suo

cervello conservato come termini di comparazione con i dati

MRI dei cervelli di controllo. Questa procedura è giustificata da

uno studio precedente in cui 44 cervelli conservati di cadaveri e

30 insiemi di dati di MRI cerebrali in vivo, in due gruppi

comparabili per età e sesso, sono stati messi a confronto,

riscontrando una notevole somiglianza tra le misure del corpo

calloso dei due gruppi (Gupta et al., 2008). Abbiamo sviluppato

un nuovo metodo per determinare lo spessore del corpo calloso e

lo abbiamo usato per verificare se il corpo calloso di Einstein

differisse in modo significativo da quelli dei gruppi di controllo.

La connettività delle regioni cerebrali simmetriche bilaterali di

varie suddivisioni del corpo calloso di Einstein è stata valutata e

comparata con le corrispondenti misure nei controlli, partendo

dal principio che a un’area maggiore di una subregione del corpo

calloso di Einstein o di quelli dei controlli, corrisponda una

connettività interemisferica relativamente maggiore (Aboitiz et

al., 1992).

Poiché non sono disponibili dati MRI per il cervello di

Einstein, abbiamo usato le misure basate sulle due fotografie del

suo cervello conservato per confrontarle con i dati MRI dei

cervelli di controllo. Questo metodo è giustificato da uno studio

precedente in cui sono stati confrontati 44 cervelli di cadaveri

conservati con 30 set di dati MRI di cervelli in vivo di due gruppi

di analogo sesso ed età e in cui è stata riscontrata una analogia

significativa tra le misure del corpo calloso dei due gruppi

(Gupta et al., 2008). Abbiamo sviluppato un nuovo metodo per

determinare lo spessore del corpo calloso e lo abbiamo utilizzato

per verificare se il corpo calloso di Einstein differisse

significativamente da quello dei gruppi di controllo. La

connettività delle regioni cerebrali simmetriche bilaterali delle

varie suddivisioni del corpo calloso di Einstein è stata valutata e

confrontata con le misure corrispondenti nei controlli, con

un'area più grande di una sottoregione in Einstein o nei controlli

che indicava una connettività interemisferica relativamente

maggiore (Aboitiz et al., 1992).

In breve, la scala/calibro delle due fotografie del cervello di

Einstein è stata determinata usando le lunghezze dei suoi

emisferi (17,2 cm sinistro/16,4 cm destro) riportate in letteratura

(Anderson and Harvey, 1996). I contorni di entrambi i corpi

callosi sono stati tracciati da un solo valutatore (M.W.), e i bordi

superiori e inferiori sono stati definiti in relazione ai punti

terminali anteriori e posteriori. La linea mediana del corpo

calloso di Einstein (ossia quella che corre rostrocaudalmente

attraverso il centro del corpo calloso in modo

approssimativamente parallelo ai bordi superiore e inferiore) è

stata definita in base al Symmetry-Curvature Duality Theorem

(Leyton, 1987) e poi sezionata in 400 punti equidistanti, con 400

punti corrispondenti sul bordo superiore e altrettanti sul bordo

inferiore. La distanza tra i punti corrispondenti dei bordi

superiore e inferiore è stata definita come spessore del corpo

calloso a quel livello. Il valore dei 400 spessori è stato codificato

a colori e mappato sul contorno del corpo calloso dell’emisfero

sinistro di Einstein. È stata calcolata la media dei 400 valori,

definita come spessore medio del corpo calloso, mentre la

In breve, la scala/calibro delle due fotografie del cervello di

Einstein è stata determinata usando le lunghezze degli emisferi di

Einstein (17,2 cm sinistro/16,4 cm destro) riportate in letteratura

(Anderson and Harvey, 1996). I contorni di entrambi i corpi

callosi sono stati tracciati da un valutatore (M.W.), i margini

superiore e inferiore sono stati definiti in rapporto ai punti finali

anteriore e posteriore. La linea mediana del corpo calloso di

Einstein, che attraversa rostrocaudalmente il centro del corpo

calloso, all'incirca parallela ai margini superiore e inferiore, è

stata definita in base al Symmetry-Curvature Duality Theorem

(Leyton, 1987) e quindi sezionata in 400 punti equidistanti, con

400 punti corrispondenti sui margini superiore e inferiore. La

distanza tra i punti corrispondenti sui margini superiore e

inferiore è stata definita come lo spessore del corpo calloso a

quel livello. I valori dei 400 spessori sono stati codificati

cromaticamente e mappati sullo spazio calloso sinistro di

Einstein. Dai 400 valori è stata ricavata una media, definita come

spessore medio del corpo calloso, mentre la somma delle

distanze tra i 400 punti adiacenti è stata definita come lunghezza

4

somma delle distanze tra i 400 punti adiacenti è stata definita

come lunghezza della linea mediana del corpo calloso. L'area

callosa, il perimetro e la lunghezza massima del corpo calloso

sono state misurati dal contorno del corpo calloso; la circolarità

del corpo calloso accordata con la definizione di Ardekani et al.

(2013). Abbiamo identificato le suddivisioni del corpo calloso

dividendolo a intervalli specificati sulla lunghezza

anteroposteriore, come descritto e illustrato nel materiale

supplementare. Sono stati determinati lo spessore massimo e le

posizioni lungo il corpo calloso del genu, del tronco e dello

splenio e lo spessore minimo e la posizione dell’istmo. L’analisi

computazionale è stata eseguita con un programma Matlab inhouse (MATLAB 7, Mathworks). Per determinare in modo

affidabile il contorno del corpo calloso, lo stesso valutatore

(W.M.) ha tracciato i contorni del corpo calloso sinistro e destro

di Einstein cinque volte e l’errore di ripetibilità nel totale delle

aree callose è stato dello 0,40% per l’emisfero sinistro e dello

0,90% per l’emisfero destro. Dopo la rimozione, il cervello di

Einstein è stato diviso in due emisferi, cosa che ha causato

distorsioni leggermente diverse nei rispettivi corpi callosi. Per

ridurre le possibilità di errore, entrambi i corpi callosi di Einstein

sono stati misurati più volte ed è stata calcolata la media dei

risultati. Poiché i corpi callosi degli emisferi in vivo non

presentano tali distorsioni, abbiamo misurato il corpo calloso dei

cervelli di controllo in un solo emisfero (destro). Altri dettagli

dell’elaborazione delle fotografie di Einstein e dei dati MRI dei

gruppi di controllo sono descritti nel materiale supplementare,

mentre le misure del cervello di Einstein e di quelli dei due

gruppi di controllo sono indicate nella fig. 2. I grafici del corpo

calloso degli individui presi in esame nel nostro studio sono

riportati nella fig. 3, A e C. Per comparare la differenza tra lo

spessore del corpo calloso di Einstein e quelli dei cervelli di

controllo, la distribuzione dello spessore calloso è stata divisa in

tre sezioni lungo il corpo calloso con partizioni al massimo

spessore nel genu e al minimo spessore nell’istmo (fig.3B) e le

sezioni dei gruppi di controllo sono state registrate con le

corrispondenti sezioni del cervello di Einstein. I tracciati, così

registrati, dei gruppi di controllo sono riportati in fig. 3, B e D, le

mappe adattate dello spessore sono riportate nelle colonne a

destra delle fig. 4 e 5. I dettagli della misurazione dello spessore

del corpo calloso e dell’adattamento dei dati ottenuti sono forniti

nel materiale supplementare.

della linea mediana del corpo calloso. L'area, il perimetro e la

lunghezza massima del corpo calloso sono stati misurati a partire

dalla maschera callosale; la circolarità si basa sulla definizione di

Ardekani et al. (2013). Abbiamo identificato le suddivisioni del

corpo calloso dividendolo a intervalli specificati lungo la linea

anteroposteriore, come descritto e illustrato nel materiale

supplementare. Sono stati determinati lo spessore massimo e le

posizioni lungo il corpo calloso del ginocchio, del tronco e dello

splenio e lo spessore minimo e la posizione dell'istmo. L'analisi

computazionale è stata condotta con un programma Matlab inhouse (MATLAB 7, Mathworks). Per l'affidabilità del contorno

del corpo calloso, lo stesso valutatore (W.M.) ha tracciato il

contorno del corpo calloso sinistro e destro di Einstein cinque

volte; l'errore di ripetibilità sul totale delle aree del corpo calloso

è stato dello 0,40% per l'emisfero sinistro e dello 0,90% per

l'emisfero destro. Il cervello di Einstein è stato separato in due

emisferi dopo essere stato prelevato, questa separazione ha

causato distorsioni leggermente diverse nei corpi callosi. Per

ridurre l'errore, entrambi i corpi callosi di Einstein sono stati

misurati più volte, quindi è stata calcolata la media. Poiché i

corpi callosi degli emisferi in vivo non presentano tali

distorsioni, abbiamo misurato il corpo calloso dei controlli solo

su un emisfero (il destro). Altri dettagli sull'elaborazione delle

fotografie di Einstein e dei dati MRI dei gruppi di controllo sono

descritti nel materiale supplementare, le misure del cervello di

Einstein e quelle dei due gruppi di controllo sono mostrate nella

figura 2. I tracciati dei corpi callosi degli individui del nostro

studio sono mostrati nella figura 3, A e C. Per confrontare le

differenze tra lo spessore del corpo calloso di Einstein e quello

dei cervelli di controllo, la distribuzione dello spessore è stata

suddivisa in tre sezioni lungo il corpo calloso, in corrispondenza

dello spessore massimo nel ginocchio e dello spessore minimo

nell'istmo (figura 3, B), e le sezioni dei gruppi di controllo sono

state registrate sulle sezioni corrispondenti del cervello di

Einstein. I tracciati registrati dei gruppi di controllo sono

mostrati nella figura 3, B e D, le mappe degli spessori registrati

sono mostrate nelle colonne di destra delle figure 4 e 5. I dettagli

sulle misure dello spessore del corpo calloso e sulle registrazioni

sono forniti nel materiale supplementare.

Un test non-parametrico, il test U di Mann-Whitney (Mann

and Whitney, 1947), già utilizzato in un precedente studio del

cervello di Einstein (Anderson and Harvey, 1996), è stato usato

in questo studio come test per rilevare differenze significative.

Lo stesso test è stato usato per valutare la differenza dello

spessore calloso di Einstein e dei gruppi di controllo, per

confronti multipli, usando il False Discovery Rate (FDR) con

una soglia limite di 0,05 (Benjamini and Hochberg, 1995), i Pvalue corretti sono stati rappresentati con un codice di colore e

mappati sul contorno del corpo calloso di Einstein. Queste

statistiche sono state realizzate con uno script Matlab.

Un test non parametrico, il test U di Mann–Whitney (Mann

and Whitney, 1947), è stato usato in questo studio per esaminare

le differenze significative ed è stato utilizzato in uno studio

precedente del cervello di Einstein (Anderson and Harvey,

1996). Lo stesso test è stato utilizzato per confrontare la

differenza tra lo spessore del corpo calloso di Einstein e quello

dei gruppi di controllo, per confronti multipli utilizzando il False

Discovery Rate (FDR) con valore di soglia dello 0,05 (Benjamini

and Hochberg, 1995); i valori P corretti sono stati codificati

cromaticamente e mappati sullo spazio del corpo calloso di

Einstein. Queste statistiche sono state implementate tramite uno

script Matlab.

5

Figura 3 Tracciati dello spessore del corpo calloso (CC) che rappresentano in sequenza, da sinistra a destra, dal genu allo splenio

(come indicato in F).

(A) Tracciati della misura dello spessore di Einstein (linea spessa rossa) e del gruppo di controllo anziano (linee colorate sottili). (B)

Ogni tracciato degli spessori del gruppo di controllo suddiviso in tre segmenti (spessore massimo nel genu e spessore minimo

nell’istmo) e registrati sul tracciato dello spessore calloso di Einstein. (C) Tracciati della misura dello spessore di Einstein (linea

spessa rossa) e del gruppo di controllo giovane (linee colorate sottili). (D) I tracciati dello spessore calloso del gruppo giovane sono

stati suddivisi in sezioni e registrati sul tracciato dello spessore del corpo calloso di Einstein. (E) Tracciati della misura dello spessore

medio del corpo calloso di Einstein (in rosso), del gruppo di controllo anziano (in blu) e del gruppo di controllo giovane (in verde),

gli intervalli viola (gruppo anziano) e azzurro (gruppo giovane) indicano che queste regioni differiscono significativamente (P<0,05,

con la correzione FDR) tra Einstein e i due gruppi di controllo per età. (F) I tracciati, suddivisi in sezione e adattati, dello spessore

medio del corpo calloso di Einstein (in rosso), del gruppo di controllo anziano (in blu) e del gruppo di controllo giovane (in verde);

secondo Witelson (1989). Il significato degli intervalli viola e azzurri è uguale a quello in (E). Le frecce rosse indicano che lo

spessore calloso di Einstein è del 10% più spesso della media del gruppo giovane, specialmente nello splenio, mentre la larghezza del

corpo calloso di Einstein è notevolmente più grande nel genu.

6

Figura 4 Mappe di distribuzione dello spessore del corpo calloso tra Einstein e i controlli anziani. Mappa dello spessore del corpo

calloso di Einstein (riga in alto); mappe del gruppo di controllo anziano (seconda riga), con lo spessore effettivo misurato del corpo

calloso a sinistra e lo spessore adattato a destra. Gli spessori del corpo calloso di Einstein sono maggiori dei rispettivi spessori nei

controlli anziani (terza riga), come indicato dalle mappe di significatività dei valori effettivi (a sinistra) registrati (a destra) tra

Einstein e il gruppo di controllo anziano (quarta riga, P < 0,05 corretto con FDR).

Le dimensioni del corpo calloso e il peso del cervello di

Einstein e dei due gruppi di controllo sono riportati nella Tabella

1 e nella Figura 2. Le misure del corpo calloso del cervello di

Einstein sono maggiori di quelle dei due gruppi di controllo,

eccetto la lunghezza della linea mediana e il perimetro del corpo

calloso, che sono entrambi più lunghi nel gruppo anziano, e la

circolarità del corpo calloso che nel gruppo giovane è

leggermente maggiore di quella di Einstein. Vi sono differenze

significative in tutte le misure del corpo calloso tranne che nella

lunghezza del corpo calloso di Einstein rispetto a quella del

gruppo anziano (P<0,001). Il corpo calloso di Einstein differisce

statisticamente anche da quelli del gruppo più giovane nello

spessore medio, nella lunghezza e nell’area del corpo calloso,

nello spessore massimo della zona intermedia, nello spessore

minimo dell’istmo (tutti i P-value<0,05) e nello spessore

massimo nello splenio (P<0,001). Il peso del cervello di Einstein

è 1230 g (Anderson e Harvey, 1996), molto simile al peso medio

dei cervelli del gruppo di controllo dei soggetti anziani (1219 ±

102,93 g), ma inferiore a quello del gruppo di controllo dei

soggetti giovani (1374,13 ±111,56 g). Falk et al. (2013) hanno

suggerito che il peso del cervello di Einstein è consistente con la

sua età. Tuttavia, all’età di 22 anni, Einstein era alto 171,5 cm

(http://www.relativity.li/en/epstein2/read/d0_en/d7_en/), meno

della media in quella fascia d’età (176 cm, tra i 22 e i 30 anni)

(Dekaban, 1978). Schreider (1966) scoprì che vi è una

correlazione positiva tra il peso cerebrale e l’altezza corporea,

che indica che Einstein avesse un cervello/testa relativamente

piccoli. Tuttavia, il peso del suo cervello è leggermente superiore

al peso del cervello del gruppo di controllo più anziano di questo

studio, il che potrebbe inferire che il suo cervello era sano e solo

lievemente atrofico, quando morì. Questa conclusione è in linea

Le dimensioni del corpo calloso e il peso del cervello di

Einstein e dei due gruppi di controllo sono mostrati nella tabella

1 e nella figura 2. Le misure del corpo calloso del cervello di

Einstein superano quelle dei due gruppi di controllo eccetto per

la lunghezza della linea mediana e per il perimetro del corpo

calloso, che sono entrambi più lunghi nel gruppo di controllo di

anziani, e della circolarità del corpo calloso, che è

trascurabilmente più lunga nel gruppo di controllo di giovani.

Sono presenti differenze significative in tutte le misure del corpo

calloso tra Einstein e il gruppo di anziani, eccetto la lunghezza (P

< 0,001). Il corpo calloso di Einstein, inoltre, differisce

statisticamente da quelli del gruppo di giovani nello spessore

medio, nella lunghezza e nell'area del corpo calloso, nello

spessore massimo del tronco, nello spessore minimo dell'istmo

(tutti i valori P < 0,05) e nello spessore massimo dello splenio (P

< 0,001). Il cervello di Einstein pesa 1230 gr (Anderson and

Harvey, 1996), un valore molto simile al peso medio dei cervelli

del gruppo di controllo di anziani (1219 ±102,93 gr), ma

inferiore a quello del gruppo di controllo di giovani (1374,13

±111,56 gr). Falk et al. (2013) hanno suggerito che il peso del

cervello di Einstein è consistente con la sua età. Tuttavia Einstein

era

alto

171,5

cm

quando

aveva

22

anni

(http://www.relativity.li/en/epstein2/read/d0_en/d7_ en/), ossia

era più basso della media per la sua età (176 cm, 22–30 anni)

(Dekaban, 1978). Schreider (1966) ha scoperto che esiste una

correlazione positiva tra il peso del cervello e l'altezza del corpo,

a indicare che Einstein doveva avere un cervello/testa

relativamente piccolo. Tuttavia, il peso del suo cervello è

leggermente superiore al peso medio dei cervelli dei controlli

anziani di questo studio, dal che si poteva dedurre che al

momento del decesso il suo cervello era sano e presentava una

7

con le scoperte precedenti descritte dal Dott. Harry Zimmerman,

“Einstein’s brain was normal for his age” (Lepore, 2001). La

forma del corpo calloso, caratterizzata dalla sua circolarità,

risente dell’atrofia cerebrale (Ardekani et al., 2013). La

circolarità del corpo calloso di Einstein è significativamente

maggiore di quella del gruppo di controllo anziano (P<0,001) e

leggermente inferiore a quella del gruppo più giovane (P =

0,4160), un’altra conferma che il cervello di Einstein era sano e

solo lievemente atrofico, quando egli morì.

bassa atrofia; questa deduzione è in linea con i risultati già

conseguiti dal Dr. Harry Zimmerman e descritti in 'Einstein’s

brain was normal for his age' (Lepore, 2001). La forma del corpo

calloso, caratterizzata da circolarità, è sensibile ad atrofia

cerebrale (Ardekani et al., 2013). La circolarità del corpo calloso

di Einstein è significativamente più grande di quella del gruppo

di controllo di anziani (P < 0,001) e leggermente inferiore a

quella del gruppo di giovani (P = 0,4160), a ulteriore conferma

che il cervello di Einstein era sano e presentava una bassa atrofia

al decesso.

Sebbene il peso del cervello di Einstein sia inferiore del 10%

al peso medio del cervello del gruppo di controllo giovane, sei

misure del corpo calloso di Einstein sono significativamente

maggiori di quelle del gruppo di controllo giovane (Fig. 2). Al

fine di esaminare più approfonditamente le differenze regionali

del corpo calloso di Einstein e dei gruppi di controllo (Aboitiz et

al, 1992), è stato messo a punto un nuovo metodo per esplorare i

corrispondenti gradi di connettività, in certe suddivisioni del

corpo calloso. La distribuzione dello spessore del corpo calloso

di Einstein a confronto con quella dei due gruppi di controllo è

indicata nelle figure 3, 4 e 5. La Figura 3 mostra i tracciati dello

spessore del corpo calloso del cervello di Einstein, a confronto

con quelli dei due gruppi di controllo, dopo essere stati suddivisi

in sezioni e registrati sul grafico dello spessore calloso del

cervello di Einstein. Lo spessore calloso totale di Einstein (in

rosso) è maggiore dello spessore medio del corpo calloso del

gruppo di controllo più anziano (in blu), eccetto che all’estremità

del rostro e dello splenio posteriore (Fig.3F). Gli intervalli viola

in basso nei grafici indicano le aree con differenze significative

tra il corpo calloso di Einstein e quelli del gruppo di controllo

più anziano (P<0,05, con la correzione FDR). Nella maggior

parte del genu, del tronco, dell’istmo e in parte dello splenio, il

corpo calloso di Einstein è più spesso dello spessore calloso

medio del gruppo di controllo giovane (in verde), ma più sottile

nella maggior parte del corpo rostrale (Fig. 3F). La fascia azzurra

indica le aree con differenze significative tra il corpo calloso di

Einstein e quelli del gruppo di controllo giovane (P<0,05, con la

correzione FDR). Risultati simili sono presentati nella colonna di

destra, nelle figure 4 e 5, rispettivamente. Nel genu, il corpo

calloso di Einstein è più largo di quelli di entrambi i gruppi di

controllo (Fig. 3F).

Sebbene il cervello di Einstein pesi il 10% in meno rispetto

al peso medio dei cervelli dei controlli giovani, sei misure del

corpo calloso di Einstein risultano significativamente più grandi

di quelle dei controlli giovani (figura 2). Per esaminare

ulteriormente le differenze regionali del corpo calloso tra

Einstein e i controlli (Aboitiz et al., 1992), è stato sviluppato un

nuovo metodo che consente di esplorare i gradi di connettività

relativi in alcune suddivisioni del corpo calloso. La distribuzione

dello spessore del corpo calloso di Einstein e quella dei due

gruppi di controllo sono mostrate nelle figure 3, 4 e 5. La figura

3 mostra i tracciati dello spessore del corpo calloso del cervello

di Einstein e di quelli dei due gruppi di controllo, dopo essere

stati sezionati e registrati sul tracciato dello spessore del corpo

calloso del cervello di Einstein. Lo spessore totale del corpo

calloso di Einstein (rosso) è più grande dello spessore medio del

corpo calloso del gruppo di controllo di anziani (blu), tranne che

sulla punta del rostro e dello splenio posteriore (figura 3, F). Gli

intervalli viola nella parte inferiore dei grafici indicano le aree

con differenze significative tra il corpo calloso di Einstein e

quelli dei controlli anziani (P < 0,05, corretto da FDR). Nella

maggiore parte del ginocchio, del tronco, dell'istmo e in parte

dello splenio, il corpo calloso di Einstein è più spesso del valore

medio dei controlli giovani (verde), ma più sottile nella maggior

parte del rostro (figura 3, F). L’intervallo azzurro indica le aree

con differenze significative tra il corpo calloso di Einstein e

quelli dei controlli giovani (P < 0,05, corretto da FDR). Risultati

simili appaiono nella colonna di destra, rispettivamente nelle

figure 4 e 5. Il corpo calloso di Einstein nel ginocchio è più largo

di quello di entrambi i gruppi di controllo (figura 3, F).

Il corpo calloso è il più grande fascio di fibre nervose di

materia bianca cerebrale che connette le cortecce

interemisferiche e può essere coinvolto in tutti i substrati

neuroanatomici della specializzazione emisferica (Witelson,

1989). Le assunzioni alla base di questa ricerca sono che a

un’area callosa più sviluppata corrisponda un numero

complessivo maggiore di fibre che attraversano il corpo calloso e

che la contrazione post mortem del corpo calloso sia uniforme in

tutte le sue subregioni (Aboitiz et al., 1992, 2003). Pertanto ci

siamo concentrati sullo spessore del corpo calloso che è

indicativo delle fibre che attraversano l'area della sezione

trasversale della regione callosa, piuttosto che sul volume 3D del

corpo calloso, impossibile da misurare nel cervello di Einstein.

Il corpo calloso è il fascio di fibre neuronali più grande di

materia bianca cerebrale che connette le cortecce

interemisferiche, e può essere coinvolto in qualsiasi substrato

neuroanatomico della specializzazione emisferica (Witelson,

1989). Le assunzioni alla base di questa ricerca sono che una

maggiore area del corpo calloso indica un maggiore numero

complessivo di fibre che si incrociano nel corpo calloso e che la

riduzione del corpo calloso post mortem è uniforme in tutte le

sottoregioni (Aboitiz et al., 1992, 2003). Abbiamo quindi rivolto

la nostra attenzione allo spessore del corpo calloso che indica le

fibre che attraversano l'area trasversale della regione callosa,

anziché al volume tridimensionale del corpo calloso, che sarebbe

stato impossibile misurare nel cervello di Einstein.

Diversi studi in vivo basati sull’imaging con tensore di

diffusione hanno messo in luce la connettività delle regioni

corticali fra gli emisferi attraverso il corpo calloso (Hofer e

Frahm, 2006; Park et al., 2008; Chao et al., 2009). Le fibre che

passano attraverso il rostro e il genu del corpo calloso sembrano

collegare le regioni interemisferiche dei giri orbitali e delle

Diversi studi di imaging con tensore di diffusione in vivo

hanno mostrato la connettività delle regioni corticali tra gli

emisferi attraverso il corpo calloso (Hofer and Frahm, 2006;

Park et al., 2008; Chao et al., 2009). Le fibre che attraversano il

rostro e il ginocchio del corpo calloso sembrano connettere le

regioni interemisferiche dei giri orbitali e delle cortecce

8

cortecce prefrontali corrispondenti alle aree di Brodmann 11/10

di sinistra e di destra, che sono coinvolte nella pianificazione, nel

ragionamento, nell’attività decisionale, nel recupero dei ricordi e

nella funzione esecutiva. Secondo Aboitiz et al. (1992, 2003), le

fibre sottili sono più fitte nelle regioni del rostro e del genu del

corpo calloso che nel tronco e in alcune regioni caudali e

partecipano al trasferimento dell'informazione cognitiva. Nel

rostro e nel genu, il corpo calloso di Einstein è più spesso e più

grande di quelli dei soggetti di controllo giovani; ciò fa pensare

che i giri orbitali e le cortecce prefrontali nel suo cervello fossero

eccezionalmente ben connessi. Questa ipotesi è consistente con il

fatto che Einstein aveva cortecce prefrontali relativamente estese

(Falk et al., 2013). È possibile che la morfologia tanto del suo

corpo calloso quanto della sua corteccia prefrontale abbia fornito

le basi delle sue capacità cognitive eccezionali e dei suoi

esperimenti mentali straordinari (Einstein, 1979).

prefrontali corrispondenti alle aree 11/10 di Brodmann sui lati

sinistro e destro, che sono coinvolte nella pianificazione, nel

ragionamento, nella capacità decisionale, nel recupero dalla

memoria e nella funzione di esecuzione. Secondo Aboitiz et al.

(1992, 2003), le fibre sottili sono più dense in queste regioni del

rostro e del ginocchio del corpo calloso rispetto al tronco e ad

alcune regioni caudali, e sono coinvolte nella trasmissione delle

informazioni cognitive. Il corpo calloso di Einstein è più spesso e

più grande di quelli dei controlli giovani nel rostro e nel

ginocchio, il che suggerisce che i giri orbitali e le cortecce

prefrontali fossero insolitamente ben connessi nel suo cervello.

Questa ipotesi è consistente con la conclusione secondo cui

Einstein aveva cortecce prefrontali relativamente estese (Falk et

al., 2013). La morfologia sia del corpo calloso sia della corteccia

prefrontale può aver fornito solide basi alle sue abilità cognitive

eccezionali e ai suoi esperimenti concettuali non comuni

(Einstein, 1979).

Il fascio di fibre nervose che passa attraverso il tronco e

l’istmo del corpo calloso connette principalmente le aree

interemisferiche corrispondenti delle cortecce premotorie (area

di Brodmann 6), delle cortecce motorie primarie (area di

Brodmann 4), delle cortecce somatosensoriali primarie (aree di

Brodmann 1/2/3), delle cortecce somatosensoriali secondarie

(area di Brodmann 5) e parti della regione parietale (Park et al.,

2008; Chao et al., 2009). Queste fibre hanno gli assoni più

grandi e meglio mielinizzati, che trasferiscono con maggior

rapidità le informazioni (Aboitiz et al., 1992). Nella corteccia

motoria primaria destra, Einstein aveva una piega più estesa a

forma di omega (il cosiddetto ‘pomello'), che probabilmente

rappresentava la parte di corteccia motoria della sua mano

sinistra, caratteristica insolita forse associata al fatto che egli fu

sin dall’infanzia un violinista destrimano (Falk, 2009; Falk et.al.,

2013). Il corpo calloso di Einstein era più spesso della regione

paragonabile di quelli dei controlli giovani nella regione

verosimilmente in corrispondenza con il suo 'pomello'.

Il fascio di fibre neuronali che attraversa il tronco e l’istmo

del corpo calloso connette principalmente le cortecce premotorie interemisferiche corrispondenti (area 6 di Brodmann), le

cortecce motorie primarie (area 4 di Brodmann), le cortecce

somatosensoriali primarie (aree 1/2/3 di Brodmann), le cortecce

somatosensoriali secondarie (area 5 di Brodmann) e parti della

regione parietale (Park et al., 2008; Chao et al., 2009). Queste

fibre hanno gli assoni più grandi e maggiormente mielinizzati,

che trasmettono le informazioni più rapidamente (Aboitiz et al.,

1992). Il cervello di Einstein presentava una piega estesa a forma

di omega (nota come 'pomello') nella corteccia motoria primaria

destra, che era probabilmente la corteccia motoria della sua

mano sinistra, una caratteristica insolita forse associata al fatto

che fu un suonatore di violino destrimano sin dall’infanzia (Falk,

2009; Falk et al., 2013). Il corpo calloso di Einstein era più

spesso della regione confrontabile dei controlli giovani nell’area

presumibilmente corrispondente a questo 'pomello'.

9

Figura 5 Mappe di distribuzione dello spessore del corpo calloso tra Einstein e il gruppo di controllo giovane. La mappa dello

spessore del corpo calloso di Einstein (riga in alto) confrontata con quelle dei giovani (seconda riga). La terza riga illustra in che

misura il corpo calloso di Einstein è più spesso in alcune regioni rispetto a quelli dei controlli giovani; la quarta riga rappresenta

graficamente la significatività statistica di queste differenze. Nelle righe 2-4 lo spessore calloso effettivo misurato è a sinistra mentre

lo spessore calloso registrato è a destra.

)

i

n

a

v

o

i

g

(

o

l

l

o

r

t

n

o

C

)

i

n

a

i

z

n

a

(

o

l

l

o

r

t

n

o

C

n

i

e

t

s

n

i

E

e

r

u

s

i

m

Tabella 1 Misure della morfologia del corpo calloso di Einstein e di due gruppi di controllo di età diversa.

P

z

S

D

a

i

d

e

m

P

z

S

D

a

i

d

e

m

#

S

D

a

i

d

e

m

9

2

,

2

1

0

,

7

5

3

,

1

2

7

7

1

,

0

9

8

,

4

4

8

,

2

5

4

0

0

,

0

7

4

,

8

2

7

4

3

,

2

8

2

0

,

2

0

4

,

3

1

2

5

2

,

5

1

8

0

,

0

1

3

9

,

0

*

*

6

5

,

0

4

3

,

5

7

3

0

0

0

,

0

2

2

2

0

,

0

0

5

,

7

3

2

,

6

9

8

0

2

4

,

0

8

5

,

3

5

1

,

4

1

*

0

0

0

0

,

0

1

8

,

0

9

6

,

0

5

3

1

,

4

8

4

,

4

9

0

,

7

9

6

,

5

3

2

6

5

,

0

1

9

,

8

6

6

1

1

,

6

7

8

,

7

7

4

3

,

2

1

6

,

7

0

1

4

2

,

0

0

0

,

1

2

2

5

6

,

0

1

7

,

1

7

7

5

0

,

0

9

4

,

9

7

)

m

m

(

C

C

o

r

t

e

m

i

r

e

P

7

0

,

9

9

)

2

m

m

(

C

C

a

e

r

A

)

m

m

(

8

8

,

7

)

m

m

(

C

C

a

z

z

e

h

g

n

u

L

C

C

o

i

d

e

m

e

r

o

s

s

e

p

S

3

0

0

0

,

0

a

e

n

i

l

a

z

z

e

h

g

n

u

L

*

*

8

5

,

3

)

m

m

(

a

n

a

i

d

e

m

–

*

5

3

4

0

,

0

*

*

*

7

6

8

0

,

0

1

7

,

1

*

0

0

0

0

,

0

1

6

,

0

–

*

3

1

,

4

*

0

0

0

0

,

0

0

6

1

4

,

0

2

0

,

3

7

9

,

0

3

6

,

7

7

0

,

0

3

9

,

9

x

(

C

C

e

r

a

l

o

c

r

i

c

a

m

r

o

F

1

8

,

0

*

)

0

5

–

9

9

7

0

,

0

5

7

,

1

2

4

,

1

6

9

,

1

1

*

0

0

0

0

,

0

3

1

,

4

8

2

,

1

1

6

,

9

7

0

,

0

9

3

,

2

1

)

m

m

(

o

i

h

c

c

o

n

i

g

l

e

n

x

a

M

*

10

*

0

0

0

0

,

0

-

*

4

1

0

0

,

0

-

*

1

7

2

0

,

0

7

9

,

4

-

9

1

,

3

-

1

2

,

2

0

2

,

3

0

1

8

1

,

1

6

5

,

1

1

1

0

9

,

0

7

1

,

1

7

2

1

7

6

,

0

3

1

,

4

7

3

1

8

8

,

4

2

3

,

2

1

-

4

3

,

7

-

-

*

-

2

2

,

5

9

*

0

0

0

0

,

0

3

9

,

2

0

1

7

6

,

7

2

1

1

*

0

0

0

0

,

0

4

2

,

1

1

0

,

9

1

2

1

*

1

0

0

0

,

0

5

3

,

1

1

-

3

1

,

4

9

8

,

3

8

0

,

0

3

1

,

4

7

1

,

0

6

8

,

3

8

2

,

0

7

8

,

5

4

6

,

0

2

7

,

7

)

m

m

(

o

m

t

s

i

l

l

e

n

n

i

M

6

9

,

5

)

m

m

(

o

c

n

o

r

t

l

e

n

x

a

M

1

6

,

0

’

*

5

2

,

5

1

)

m

m

(

o

i

n

e

l

p

s

o

l

l

e

n

x

a

M

Δ

*

*

0

3

2

1

)

g

(

o

l

l

e

v

r

e

c

o

s

e

P

-

)

3

m

c

(

o

l

l

e

v

r

e

c

e

m

u

l

o

V

Il test U di Mann–Whitney è stato usato per confrontare le misure del corpo calloso di Einstein con i due gruppi di controllo di

diverse età, rispettivamente.

# Deviazione standard delle misure

Δ

Lo spessore calloso massimo di Einstein è significativamente più grande di quelli di entrambi i gruppi di controllo, giovani e

anziani.

Gli asterischi indicano le differenze statisticamente significative tra i gruppi di controllo ed Einstein, *P<0,05, **P<0,001.

CC = corpo calloso.

Si ritiene che le fibre dell’istmo posteriore e dello splenio

connettano parti corrispondenti dei lobuli parietali superiori (area

di Brodmann 7), dei lobuli parietali inferiori (aree di Brodmann

39/40) e delle cortecce temporali (aree di Brodmann 20/21/37),

mentre è stato evidenziato che altre fibre dello splenio

connettono regioni corticali estese inclusa la corteccia occipitale

(aree di Brodmann 17/18/19) (Luders et al., 2007; Park et al.,

2008; Chao et al., 2009). La maggior parte delle distribuzioni

dello spessore calloso dello splenio di Einstein (soprattutto nella

porzione centrale dello splenio) è significativamente più grande

delle regioni corrispondenti dei controlli giovani. Le fibre che

attraversano questa sottoarea sono solitamente assoni di diametro

piccolo, che trasferiscono l'informazione cognitiva tra gli

emisferi e facilitano l'elaborazione di livello superiore nei lobi

parietale, temporale e occipitale (Aboitiz et al., 1992). I lobuli

parietali superiori sono coinvolti nella coordinazione

visuomotoria, nell'attenzione spaziale e nella visualizzazione di

immagini nello spazio (Formisano et al., 2002). Studi recenti di

MRI funzionale indicano che il lobulo parietale superiore e il

solco intraparietale si attivano entrambi nel calcolo mentale e nel

digit span (Arsalidou and Taylor, 2011; Tanaka et al., 2012). I

lobuli parietali inferiori sono coinvolti nel linguaggio, nelle

operazioni matematiche (sopratutto il sinistro), nella percezione

dello spazio e nell'integrazione visomotoria (Hugdahl et al.,

2004). Le cortecce occipitali sono responsabili dell'elaborazione

visiva e possono attivarsi durante la visualizzazione di immagini

a occhi chiusi (O’Craven and Kanwisher, 2000). I giri temporali

inferiori (area di Brodmann 20) sono coinvolti nell'elaborazione

visiva di alto livello, nella memoria di riconoscimento, nel

riconoscimento del volto e del corpo e nell'elaborazione

dell'informazione cromatica (Buckner et al., 2000). Witelson et

al. (1999a) hanno dimostrato che i lobi parietali del cervello di

Einstein sono del 15% più grandi di quelli dei controlli. Falk et

al. (2013) hanno mostrato che il lobulo parietale superiore destro

di Einstein (area di Brodmann 7) è considerevolmente più grande

del sinistro, il suo solco intraparietale destro è molto insolito, il

suo lobulo parietale inferiore sinistro sembrava relativamente

grande rispetto al destro e le superfici corticali dei lobi occipitali

di Einstein sono molto convoluti. Il rapporto tra cellule gliali e

Si ritiene che le fibre dell'istmo e dello splenio posteriori

connettano le parti corrispondenti dei lobuli parietali superiori

(area 7 di Brodmann ), dei lobuli parietali inferiori (aree 39/40 di

Brodmann) e delle cortecce temporali (aree 20/21/37 di

Brodmann), mentre è stato mostrato come altre fibre dello

splenio connettano le regioni corticali estese che includono la

corteccia occipitale (aree 17/18/19 di Brodmann) (Luders et al.,

2007; Park et al., 2008; Chao et al., 2009). La maggior parte

delle distribuzioni dello spessore del corpo calloso di Einstein

nello splenio (in particolare nella parte centrale dello splenio) è

significativamente più grande delle regioni confrontabili dei

controlli giovani. Le fibre che attraversano questa sottoarea sono

in genere assoni di diametro piccolo, che trasmettono le

informazioni cognitive tra emisferi e favoriscono l'elaborazione

di alto livello nei lobi parietali, temporali e occipitali (Aboitiz et

al., 1992). I lobuli parietali superiori sono coinvolti nella

coordinazione visuo-motoria, nell'attenzione spaziale e

nell’immaginazione spaziale (Formisano et al., 2002). Studi

recenti di MRI funzionale indicano che il lobulo parietale

superiore e il solco intraparietale vengono entrambi attivati

durante attività di calcolo mentale e digit span (Arsalidou and

Taylor, 2011; Tanaka et al., 2012). I lobuli parietali inferiori sono

coinvolti nel linguaggio, nelle operazioni matematiche (in

particolare sul lato sinistro), nella percezione dello spazio e

nell'integrazione visuo-motoria (Hugdahl et al., 2004). Le

cortecce occipitali si occupano dell'elaborazione visiva e possono

attivarsi durante attività di immaginazione a occhi chiusi

(O’Craven and Kanwisher, 2000). I giri temporali inferiori (area

20 di Brodmann) sono coinvolti in elaborazioni visive di alto

livello, memoria di riconoscimento, riconoscimento di volto e

corpo ed elaborazione della informazione cromatica (Buckner et

al., 2000). Witelson et al. (1999a) hanno dimostrato che i lobi

parietali del cervello di Einstein sono più larghi del 15% rispetto

a quelli dei controlli. Falk et al. (2013) hanno mostrato che il

lobulo parietale superiore destro di Einstein (area 7 di

Brodmann) è considerevolmente più largo del sinistro, il suo

solco intraparietale destro era molto insolito, il suo lobulo

parietale inferiore sinistro sembra essere relativamente esteso

rispetto al destro e le superfici corticali dei lobi occipitali di

11

neuroni era significativamente più grande nell'area di Brodman

39 di sinistra di Einstein rispetto a quella di destra e

relativamente aumentato nelle neocortecce temporali bilaterali

rispetto alla media dei controlli (Diamond et al., 1985). La glia

influenza l'eccitabilità neuronale, la trasmissione sinaptica e

l'attività coordinata tra le reti di neuroni (Fields and StevensGraham, 2002). Luders et al. (2007) hanno osservato delle

correlazioni positive significative tra le misure dello spessore

calloso posteriore e le misure di intelligenza. Ciò nonostante il

corpo calloso di Einstein non è sempre più spesso di quelli dei

controlli giovani, specialmente nel corpo rostrale, in cui le fibre

collegano principalmente i giri frontali superiori medi destri e

sinistri (area di Brodman 8), che sono coinvolti nella gestione

dell'incertezza (Volz et al., 2005). Tuttavia, i nostri risultati

complessivi suggeriscono con forza che Einstein aveva

connessioni più ampie tra alcune aree dei suoi emisferi cerebrali

sia rispetto ai controlli della stessa fascia di età sia rispetto ai

controlli più giovani, ciò è consistente con gli studi discussi

sopra e aggiunge un altro livello alla crescente evidenza che la

capacità di visualizzazione spaziale straordinaria di Einstein e il

suo talento matematico erano fondati su substrati neurologici

definibili. Sebbene l’intelligenza degli esseri umani non possa

essere completamente spiegata dal volume delle aree corticali

(Gazzaniga, 2000), i nostri risultati suggeriscono che le capacità

cognitive straordinarie di Einstein fossero legate non solo

all'unicità della sua struttura corticale e citoarchitettura ma anche

a vie di comunicazione più efficaci, almeno tra alcune aree dei

suoi emisferi cerebrali.

Einstein presentavano molte circonvoluzioni. Il rapporto tra

cellule gliali e neuroni è significativamente maggiore nella parte

sinistra dell'area 39 di Brodmann di Einstein rispetto alla parte

destra e relativamente accresciuto nelle neocortecce temporali

bilaterali rispetto alla media dei controlli (Diamond et al., 1985).

La glia influisce sull'eccitabilità dei neuroni, sulla trasmissione

sinaptica e sull'attività coordinata tra le reti neurali (Fields and

Stevens-Graham, 2002). Luders et al. (2007) hanno osservato

correlazioni positive significative tra lo spessore del corpo

calloso posteriore e le misure dell'intelligenza. Tuttavia, il corpo

calloso di Einstein non è sempre più spesso di quelli dei controlli

giovani, in particolare nel rostro, dove le fibre connettono

principalmente i giri frontali medio-superiori destro e sinistro

(area 8 di Brodmann), interessati nella gestione dell'incertezza

(Volz et al., 2005). Ciò nonostante, i nostri risultati complessivi

suggeriscono con forza che Einstein aveva connessioni più estese

tra alcune parti degli emisferi cerebrali rispetto sia ai controlli

più giovani che ai controlli di pari età, una conclusione

consistente con gli studi discussi sopra e che aggiunge un altro

livello all'evidenza crescente che le abilità straordinarie di

immaginazione spaziale e matematiche di Einstein fossero

radicate in sostrati neurologici definibili. Anche se l'intelligenza

degli esseri umani non può essere spiegata completamente con i

volumi corticali regionali (Gazzaniga, 2000), i nostri risultati

suggeriscono che le facoltà cognitive straordinarie di Einstein

fossero legate non solo alla sua struttura corticale e alla sua

citoarchitettura uniche, ma coinvolgessero anche percorsi di

comunicazione potenziati almeno tra alcune delle parti dei due

emisferi cerebrali.

Riassumendo, questo studio è il primo, a nostra conoscenza,

a indagare la connettività degli emisferi cerebrali di Einstein,

confrontando la morfologia del suo corpo calloso con quella di

15 maschi anziani sani e di 52 maschi giovani sani. Abbiamo

scoperto che il corpo calloso di Einstein aveva, nella stragrande

maggioranza delle sue sottoaree, uno spessore maggiore rispetto

a quello delle aree corrispondenti del corpo calloso dei controlli

anziani e che il corpo calloso di Einstein era più spesso di quelli

dei controlli più giovani, nel rostro, nel genu, nel tronco e

(soprattutto) nello splenio. Queste scoperte mostrano che, in

Einstein, la connettività tra i due emisferi era in generale

potenziata rispetto a quella dei controlli. I risultati del nostro

studio suggeriscono che il talento intellettuale di Einstein non

fosse

collegato

soltanto alle

specializzazioni

delle

circonvoluzioni cerebrali e della citoarchitettura in alcune

regioni del suo cervello ma coinvolgessero anche una

comunicazione coordinata tra gli emisferi cerebrali. E per

ultimo, ma non meno importante, la metodologia perfezionata

per la misura del corpo calloso, usata in questo studio, può avere

applicazioni più generali negli studi sul corpo calloso.

Riassumendo, al meglio delle nostre conoscenze, questo

studio è il primo a indagare la connettività degli emisferi

cerebrali di Einstein confrontando la morfologia del suo corpo

calloso con quello di 15 maschi anziani sani e 52 maschi giovani

sani. Abbiamo scoperto che il corpo calloso di Einstein era più

spesso nella maggior parte delle sottoregioni rispetto alle parti

corrispondenti nel corpo calloso dei controlli anziani, e che il

corpo calloso di Einstein era più spesso nel rostro, nel ginocchio,

nel tronco, nell'istmo e (in particolare) nello splenio rispetto ai

controlli giovani. Questi risultati mostrano che la connettività tra

i due emisferi è generalmente potenziata in Einstein che nei

controlli. I risultati del nostro studio suggeriscono che i doni

intellettivi di Einstein non erano solo legati alle specializzazioni

delle pieghe corticali e della citoarchitettura in determinate

regioni del cervello, ma coinvolgessero anche la comunicazione

coordinata tra emisferi cerebrali. Da ultimo, ma non certo per

importanza, il metodo migliorato per la misurazione del corpo

calloso utilizzato in questo studio può avere ulteriori applicazioni

generali negli studi sul corpo calloso.

i

t

n

e

m

a

i

z

a

r

g

n

i

R

i

t

n

e

m

a

i

z

a

r

g

n

i

R

Gli autori desiderano ringraziare il National Museum of Health

and Medicine degli Stati Uniti per aver avuto il permesso di

accedere alle fotografie ad alta risoluzione del cervello di

Einstein. Ringraziamo l'Open Access Series of Imaging Studies

(OASIS; Daniel S. Marcus, PhD) per averci permesso di

scaricare i dati MRI dei 15 soggetti anziani. Ringraziamo inoltre

l'International Consortium for Brain Mapping (ICBM; Principal

Investigator: John Mazziotta, MD, PhD) per averci concesso di

scaricare e pubblicare i dati MRI del cervello dei 52 maschi sani.

Gli autori desiderano ringraziare il National Museum of Health

and Medicine degli Stati Uniti per aver permesso di accedere alle

fotografie ad alta risoluzione del cervello di Einstein.

Ringraziamo la Open Access Series of Imaging Studies (OASIS;

Daniel S. Marcus, PhD) per averci permesso di scaricare i dati

MRI dei 15 soggetti di età avanzata. Ringraziamo inoltre

l'International Consortium for Brain Mapping (ICBM; Principal

Investigator: John Mazziotta, MD, PhD) per averci concesso di

scaricare e pubblicare i dati MRI sul cervello dei 52 maschi sani.

12

L'acquisizione di questi dati e il supporto per l'analisi sono stati

possibili grazie ai grant NIH P50 AG05681, P01 AG03991, R01

AG021910, P50 MH071616, U24 RR021382 e R01 MH56584.

Questo studio è stato finanziato in parte dal ‘XII piano

quinquennale a supporto del progetto del Ministero della scienza

e della tecnologia della Repubblica Popolare Cinese’ (codice

finanziamento 2013BAI10B03).

e

r

a

t

n

e

m

e

l

p

p

u

s

e

l

a

i

r

e

t

a

M

e

r

a

t

n

e

m

e

l

p

p

u

s

e

l

a

i

r

e

t

a

M

Il materiale supplementare è disponibile sul sito di Brain.

i

t

n

e

m

a

i

z

n

a

n

i

F

i

t

n

e

m

a

i

z

n

a

n

i

F

L'acquisizione di questi dati e il supporto per l'analisi dei dati è

stato fornito dai grant NIH P50 AG05681, P01 AG03991, R01

AG021910, P50 MH071616, U24 RR021382 e R01 MH56584.

Questo studio è stato finanziato in parte dal ‘XII piano

quinquennale a sostegno del progetto del Ministero della scienza

e della tecnologia della Repubblica Popolare Cinese’ (numero

grant 2013BAI10B03).

Il materiale supplementare è disponibile su Brain online.

13

s

e

c

n

e

r

e

f

e

R

Gazzaniga MS. Cerebral specialization and interhemispheric

communication: does the corpus callosum enable the human

condition? Brain 2000; 123 (Pt 7): 1293–326.

Aboitiz F, Lopez J, Montiel J. Long distance communication in

the human brain: timing constraints for inter-hemispheric

synchrony and the origin of brain lateralization. Biol Res 2003;

36: 89–99.

Gupta T, Singh B, Kapoor K, Gupta M, Kochar S. Corpus

callosum morphometry: comparison of fresh brain, preserved

brain and magnetic resonance imaging values. Anat Sci Int 2008;

83: 162–8.

Aboitiz F, Scheibel AB, Fisher RS, Zaidel E. Fiber composition

of the human corpus callosum. Brain Res 1992; 598: 143–53.

Hines T. Further on Einstein’s brain. Exp Neurol 1998; 150:

343–4.

Anderson B, Harvey T. Alterations in cortical thickness and

neuronal density in the frontal cortex of Albert Einstein.

Neurosci Lett 1996; 210: 161–4.

Hofer S, Frahm J. Topography of the human corpus callosum

revisited– comprehensive fiber tractography using diffusion

tensor magnetic resonance imaging. Neuroimage 2006; 32: 989–

94.

Ardekani B, Bachman A, Figarsky K, Sidtis J. Corpus callosum

shape changes in early Alzheimer’s disease: an MRI study using

the OASIS brain database. Brain Struct Funct 2013, Jan 16.

[Epub ahead of print].

Arsalidou M, Taylor MJ. Is 2 + 2=4? Meta-analyses of brain

areas needed for numbers and calculations. Neuroimage 2011;

54: 2382–93.

Hugdahl K, Rund BR, Lund A, Asbjornsen A, Egeland J, Ersland

L, et al. Brain activation measured with fMRI during a mental

arithmetic task in schizophrenia and major depression. Am J

Psychiatry 2004; 161: 286–93.

Kigar D, Witelson S, Glezer I, Harvey T. Estimates of cell

number in temporal neocortex in the brain of Albert Einstein.

Soc Neurosci Abst 1997; 23: 89–9.

Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a

Lepore FE. Dissecting genius: Einstein’s brain and the search for

pratical and powerful approach to multiple testing. J R Statist

the neural basis of intellect. New York: Dana Press; 2001. p. 11–

Soc 1995; 57: 289–300.

26.

Buckner RL, Koutstaal W, Schacter DL, Rosen BR. Functional

MRI evidence for a role of frontal and inferior temporal cortex in Leyton M. Symmetry-curvature duality. Comput Vision Graphics

amodal components of priming. Brain 2000; 123 (Pt 3): 620–40. Image Process 1987; 38: 327–41.

Chao YP, Cho KH, Yeh CH, Chou KH, Chen JH, Lin CP.

Probabilistic topography of human corpus callosum using

cytoarchitectural parcellation and high angular resolution

diffusion imaging tractography. Hum Brain Mapp 2009; 30:

3172–87.

Colombo JA, Reisin HD, Miguel-Hidalgo JJ, Rajkowska G.

Cerebral cortex astroglia and the brain of a genius: a propos of

A. Einstein’s. Brain Res Rev 2006; 52: 257–63.

Luders E, Narr KL, Bilder RM, Thompson PM, Szeszko PR,

Hamilton L, et al. Positive correlations between corpus callosum

thickness and intelligence. Neuroimage 2007; 37: 1457–64.

Mann HB, Whitney DR. On a test of whether one of two random

variables is stochastically larger than the other. Ann Math Stat

1947; 1: 50–60.

Marcus DS, Fotenos AF, Csernansky JG, Morris JC, Buckner RL.

Open access series of imaging studies: longitudinal MRI data in

Dekaban AS. Changes in brain weights during the span of human nondemented and demented older adults. J Cogn Neurosci 2010;

life: relation of brain weights to body heights and body weights. 22: 2677–84.

Ann Neurol 1978; 4: 345–56.

Marcus DS, Wang TH, Parker J, Csernansky JG, Morris JC,

Diamond MC, Scheibel AB, Murphy GJ, Harvey T. On the brain Buckner RL. Open Access Series of Imaging Studies (OASIS):

cross-sectional MRI data in young, middle aged, nondemented,

of a scientist: Albert Einstein. Exp Neurol 1985; 88: 198–204.

and demented older adults. J Cogn Neurosci 2007; 19: 1498–

507.

Einstein A. Autobiographical Notes. Paul Arthur Schilpp

(Centennial ed.). Chicago: Open Court Publishing Company;

O’Craven KM, Kanwisher N. Mental imagery of faces and

1979. p. 48–51.

places activates corresponding stiimulus-specific brain regions. J

Cogn Neurosci 2000; 12: 1013–23.

Falk D. New Information about Albert Einstein’s Brain. Front

Park HJ, Kim JJ, Lee SK, Seok JH, Chun J, Kim DI, et al.

Evol Neurosci 2009; 1: 3.

Corpus callosal connection mapping using cortical gray matter

parcellation and DT-MRI. Hum Brain Mapp 2008; 29: 503–16.

Falk D, Lepore FE, Noe A. The cerebral cortex of Albert

Einstein: a description and preliminary analysis of unpublished

Schreider E. Brain weight correlations calculated from original

photographs. Brain 2013; 136 (Pt 4): 1304–27.

results of Paul Broca. Am J Phys Anthropol 1966; 25: 153–8.

Fields RD, Stevens-Graham B. New insights into neuron-glia

Tanaka S, Seki K, Hanakawa T, Harada M, Sugawara SK, Sadato

communication. Science 2002; 298: 556–62.

N, et al. Abacus in the brain: a longitudinal functional MRI study

Formisano E, Linden DE, Di Salle F, Trojano L, Esposito F, Sack of a skilled abacus user with a right hemispheric lesion. Front

AT, et al. Tracking the mind’s image in the brain I: time-resolved Psychol 2012; 3: 315.

fMRI during visuospatial mental imagery. Neuron 2002; 35:

185–94.

14

Volz KG, Schubotz RI, von Cramon DY. Variants of uncertainty

in decision- making and their neural correlates. Brain Res Bull

2005; 67: 403–12.

Witelson SF. Hand and sex differences in the isthmus and genu

of the human corpus callosum. A postmortem morphological

study. Brain 1989; 112 (Pt 3): 799–835.

Witelson SF, Kigar DL, Harvey T. The exceptional brain of

Albert Einstein. Lancet 1999a; 353: 2149–53.

Witelson SF, Kigar DL, Harvey T. Authors’ reply. Lancet 1999b;

354: 1822.

15