PRODUTTIVITA’ E BENESSERE: PASSATO E FUTURO DELL’EUROPA (titolo provvisorio) Gianni Toniolo (Duke University e LUISS Guido Carli) 28 Febbraio 2013 CONTENUTO 1. L’Europa e la grande divergenza 2. Lo shock: 1989­92 3. Redditi e produttività: Europa e Stati Uniti 4. L’Europa, 1995 – 2007 5. L’Europa nella Grande Recessione 6. I prossimi anni se continuano le tendenze attuali... 7. … ma ci sono venti contrari e occasioni da cogliere 8. Conclusioni Riferimenti bibliografici 2 5 7 11 14 15 19 22 24 1 L’Europa? “Un cimitero con splendide opere d’arte”. Questa la definizione del Vecchio Continente che circola in taluni ambienti americani. Definizione estrema, cinica, ingenerosa ma rivelatrice di come siamo percepiti. Perché alcuni osservatori d’oltre Atlantico si sono formati di noi un’immagine tanto negativamente definitiva? L’ottimismo, d’altra parte, non abbonda tra gli stessi europei. Paul Francois Vranken, presidente di Vrenken Pommery Monopole, ha così spiegato la caduta nelle vendite del nettare di Reims: “Il consumo di champagne dipende dall’umore del paese e l’umore odierno non porta alla celebrazione” (Daneshkhu 2012). La crisi che attraversiamo ormai da quasi sei anni è stata ed é in Europa più lunga e profonda che negli Stati Uniti, mentre non è stata pressoché avvertita in gran parte dei cosiddetti paesi emergenti, a cominciare dal gigante cinese. Dal 2008 a oggi, gli investimenti diretti esteri nell’Unione Europea si sono ridotti al ritmo del 10% annuo (Fontanella‐Khan 2013): un segnale di sfiducia più concreto delle battute sull’arte funeraria. La crisi che viviamo caratterizza dunque l’Unione Europea come il grande malato dell’economia mondiale, ma la percezione, vedremo se giustificata o meno, di un malessere europeo è di più lunga data. Goodbye Europe è il titolo, tra nostalgico e sprezzante, che Alesina e Giavazzi (2006) vollero dare a una loro analisi delle differenze tra Stati Uniti e Unione Europea quando la crisi in corso non era ancora in vista. Non tutti gli studiosi sono tanto pessimisti quanto Alesina e Giavazzi circa la crescita dell’Europa e il futuro del suo modello istituzionale. Un grande conoscitore americano del Vecchio Continente concludeva la sua storia economica dell’Europa postbellica in modo assai meno negativo dei due autori italiani (Eichengreen 2007). Riccardo Faini (2006) aveva messo in dubbio, sulla base di una convincente analisi quantitativa, l’esistenza stessa di un declino europeo. Se l’ottimismo non è oggi di casa, vi sono buoni motivi per non abbandonarsi a un radicale pessimismo. Per cercare di ragionare su quale possa essere il futuro economico dell’Europa e quale la sua posizione nell’economia globale dei prossimi anni e decenni è utile partire da lontano. Le tendenze di lungo periodo non si formano in pochi anni: hanno radici nelle istituzioni, nella tecnologia, nella demografia, dipendono dai rapporti geopolitici che, in pace e in guerra, si instaurano tra le grandi aree del mondo. 1. L’Europa e la grande divergenza Per capire l’Europa di oggi conviene partire da cinque secoli fa. Il lettore non si allarmi: non ci avventureremo in un lungo excursus storico. Ciò che conta è ricordare che, negli anni Ottanta del secolo scorso, si è realizzato un evento destinato a cambiare per sempre la storia, non solo economica, del nostro pianeta. Si tratta della fine della “grande divergenza” tra l’Europa (e poi l’America settentrionale) e il resto del mondo. Gli storici chiamano “grande divergenza” il progressivo aumento del divario nei redditi per abitante a favore della parte occidentale dell’Eurasia. Nel quindicesimo secolo, le grandi aree geo‐economiche della Terra, culturalmente diverse le une dalle altre, erano tutte caratterizzate da livelli assai simili di produttività e quindi di reddito pro capite. Con la fine del dominio mongolo sull’Eurasia, nel quattordicesimo secolo, il mondo era tornato all’antica multipolarità. I grandi poli del potere politico e del commercio ‐ Cina, India, Islam, Europa Occidentale – ricercavano tra loro un equilibrio che era al tempo stesso militare, politico ed economico. Le cose cominciarono a cambiare nella prima metà del Cinquecento. Secondo Adam Smith: ”La scoperta dell’America e quella del passaggio verso le Indie Orientali attraverso il Capo di Buona Speranza sono i due più importanti eventi che la storia umana ricorda” (citato da 2 Findlay e O’Rourke 2007). Forse Smith peccava sin da allora di un eurocentrismo che oggi riteniamo politicamente scorretto ma la questione sta tutta lì: a partire dal sedicesimo secolo il mondo diviene sempre più eurocentrico, il millenario equilibrio multipolare si sgretola, anche se molto lentamente. La rottura si spiega in gran parte con la progressiva acquisizione da parte dell’Europa di una leadership tecnologica. Non serve qui discutere le cause dell’allungamento del passo del progresso tecnico in Europa rispetto al resto del mondo. Basta ricordare che si trattò anzitutto, come scrisse Cipolla (2003), di vele per la navigazione oceanica e di cannoni per proteggere il commercio. I primi sviluppi furono seguiti, nel Cinque‐Seicento, da una vera rivoluzione militare, con conseguenze economiche e istituzionali (la creazione dei grandi stati nazione) di enorme portata. Il progresso tecnico non si limitò all’ambito militare: a poco a poco l’Europa adottò metodi di produzione agricola e manifatturiera più efficienti di quelli prevalenti in Asia. Lentamente, molto lentamente, si instaurò un divario nella crescita della produttività tra l’Europa Occidentale e il resto del mondo ponendo le basi alla “grande divergenza” del mezzo millennio successivo alle “scoperte” geografiche. Gli studiosi non sono concordi sulla dimensione dei divari di produttività e reddito per abitante sino al momento dell’avvio della prima rivoluzione industriale. Discutono sia sulla rapidità del progresso tecnico in Europa sia sulla sua mancanza (o lentezza) nel resto del mondo tra il 1500 e il 1800. Non c’è dubbio, tuttavia, che, a partire dall’inizio del diciannovesimo secolo, la grande divergenza abbia assunto proporzioni via via crescenti. Per circa un secolo e mezzo, lo “sviluppo economico moderno” (Kuznets, 1966) attecchì solo in Europa e nelle sue proiezioni oltremare (America settentrionale e Oceania). Il Giappone fu l’unica grande eccezione. Se nel 1820, dopo tre secoli di crescita più rapida della media mondiale, l’Europa Occidentale godeva di un reddito per abitante superiore ci circa l’80% alla media mondiale, nel 1973 il divario era del 184%. Escluso il Giappone, l’Asia aveva un reddito per abitante pari a un decimo di quello europeo (Maddison 2002). Non serve spendere molte parole sugli effetti di un trend semi‐millenario di continuo aumento del divario di reddito tra l’economia atlantica (alla metà dell’Ottocento gli Stati Uniti superano il livello medio di reddito per persona dell’Europa Occidentale) e il resto del mondo. Essi sono stati anzitutto di carattere culturale. Chi ha più di cinquanta anni è cresciuto in una cultura eurocentrica o, comunque, “occidentale” basata sul postulato della superiorità della cultura, della religione, delle istituzioni e, naturalmente, della tecnologia occidentali. Questo postulato avrebbe posto sulle spalle dell’“uomo bianco” un pesante fardello, come disse Kipling: quello di provvedere all’incivilimento del resto del mondo. Era la giustificazione morale e politica del colonialismo. In epoca post coloniale, il “fardello” è diventato “missione” alla diffusione nel mondo della democrazia di stampo illuministico‐occidentale, se necessario anche con le armi. Gli effetti culturali e geopolitici della “grande divergenza” erano radicati nella struttura economica che abbiamo conosciuto nel diciannovesimo e ventesimo secolo e che ancora oggi è sottesa in numerosi libri di testo di economia internazionale. Si trattava di un’economia mondiale basata sull’industria manifatturiera nei paesi Nord‐atlantici e sulla produzione di materie prime, agricole e minerarie, nel cosiddetto “Sud del mondo”. Il commercio internazionale si svolgeva secondo uno schema riconducibile ai vantaggi comparati ricardiani, con flussi di manufatti da “Nord” a “Sud” e di prodotti primari in direzione opposta. I movimenti di capitale andavano dai paesi sviluppati a quelli meno sviluppati ed erano indirizzati soprattutto a investimenti nelle piantagioni e nelle miniere. Quando, dopo la prima 3 guerra mondiale e, soprattutto, dopo la seconda, alcune lavorazioni manifatturiere trovarono conveniente localizzarsi nei paesi del “Sud” ciò avvenne per trarre vantaggio dal più basso costo del lavoro che li caratterizzava. Questa realtà fu interpretata teoricamente da Heckscher – Ohlin – Samuleson. Sono questi gli equilibri che hanno caratterizzato l’economia mondiale per quasi due secoli. La fabbrica, la finanza, le reti commerciali, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori si erano consolidate entro questo tipo di struttura economica e avevano sviluppato culture a essa adeguate. La grande divergenza è finita negli anni Ottanta del secolo scorso. La sua fine passò allora quasi del tutto inosservata, come spesso è avvenuto per i mutamenti densi di conseguenze rivoluzionarie (così fu a fine Settecento per la rivoluzione industriale che si svolse sotto gli occhi distratti di un’intera generazione). La “grande divergenza” è finita quando, a distanza di circa un decennio l’uno dall’altro, due giganti demografici, Cina e India, che insieme costituiscono quasi i due quinti della popolazione del pianeta, hanno allungato il passo della crescita, avviando il proprio “sviluppo economico moderno”. Nel secondo dopoguerra, alcuni paesi asiatici, allora detti tigri, si erano aggiunti al Giappone nel togliere a Europa e Stati Uniti il monopolio dello “sviluppo economico moderno”. Il fenomeno era stato salutato con grande interesse soprattutto nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, ma esso non aveva inciso in modo rilevante sulla “grande divergenza”, data la modesta consistenza demografica delle “tigri”. L’impatto economico e geopolitico di questa novità storica fu modesto, soprattutto non rallentò in modo apprezzabile la crescita del divario tra le economie Nord atlantiche (più Giappone), da un lato, e il resto del mondo, dall’altro. La “grande divergenza” si arrestò e iniziò a ridursi, dapprima impercettibilmente, alla fine degli anni Settanta quando, dopo la morte di Mao (9 settembre 1976), Deng Xiaoping riuscì a imporsi nella complessa manovra per la supremazia e la creazione di un nuovo equilibrio di potere nel Partito comunista cinese e ad avviare un processo di riforma economica e sociale (Musu 2011). Nei successivi trent’anni, come oggi ben sappiamo, la “Cina si trasformò da paese isolato, povero, contadino e politicamente irrequieto in nazione relativamente aperta, stabile, crescentemente urbana, sulla via di una rapida modernizzazione” (Fairbank e Goldman 2006). Tra il 1978 e la fine del secolo, “il reddito per abitante della Cina si è più che quadruplicato: una crescita unica nella storia economica mondiale” (World Bank 1997). La trasformazione della semi‐millenaria divergenza in una convergenza delle economie sino ad allora escluse dai benefici dello sviluppo economico moderno verso quelle più ricche ha ricevuto nuovo impulso all’inizio degli anni Novanta, con l’accelerazione della crescita in India. Tra il 1950 e il 1980 il reddito per abitante indiano era aumentato del 50%; nel successivo ventennio, sino alla fine del secolo, è più che raddoppiato, con una crescita non spettacolare come quella cinese ma molto superiore a quella europea e statunitense. I circa 1350 milioni di cinesi e i 1200 milioni di indiani costituiscono, insieme, quasi i due quinti della popolazione mondiale. Mai prima d’oggi si era verificata l’uscita dalla povertà pluri‐millenaria di un numero tanto grande di persone in un tempo tanto breve. I dati sono noti ma la loro portata storica non è stata ancora pienamente metabolizzata dall’opinione pubblica occidentale. L’unicità del fenomeno non consente di trarre dalla storia ‘lezioni’, orientamenti, suggerimenti. Eppure la “questione europea”, non solo economica, non può essere compresa se non nel quadro rivoluzionario della “fine della grande divergenza”. 4 2. Lo shock: 1989­92 La fine della “grande divergenza” è, in sé, uno shock all’economia mondiale di dimensioni incalcolabili. Le sue conseguenze economiche, sociali, ambientali e geopolitiche saranno probabilmente più radicali di quelle prodotte dalla Grande Guerra o dalla conclusione, nel 1945, della “seconda guerra dei trent’anni”. Gli effetti della fine della grande divergenza, iniziata impercettibilmente negli anni Ottanta, sono stati potenziati e resi più complessi dalla coincidenza, nel breve lasso di tempo compreso tra il 1989 e il 1992, di un insieme di circostanze, in parte endogene in parte esogene, all’inizio della nuova “grande convergenza”. Si tratta di eventi di dimensione talmente epocale da fare sì che si possa datare in quel breve lasso di tempo la fine del breve ventesimo secolo, iniziato nel 1914. Il grande shock è frutto si sei eventi quasi concomitanti: il consolidamento della leadership di Deng Xiaoping in Cina dopo il 1989; la svolta di politica economica che apre la stagione di grande crescita in India; la conclusione della Guerra Fredda con il crollo del muro di Berlino e la fine dell’Unione Sovietica; l’accelerazione della diffusione di una nuova “tecnologia generale” di comunicazione e informazione; il mercato e la moneta unici in Europa; l’avvio di un’area di libero scambio nell’America Settentrionale. Ciascuno di questi episodi ha avuto ed è destinato ad avere un impatto sulla crescita economica dell’Europa, sulla sua collocazione e sul suo peso internazionali. Il loro insieme, unito alla fine della “grande divergenza”, costituisce uno shock con ricadute ancora in gran parte non calcolabili ma oggi più evidenti di quanto fossero vent’anni fa. A cavallo tra anni Ottanta e Novanta vi è stato, anzitutto, un consolidamento della nuova grande convergenza. Per oltre un decennio, in Cina, le riforme di Deng Xiaoping e la sua “democrazia socialista” erano state viste con sospetto o avversate da un potente gruppo di conservatori, guidato da Chen Yun. La repressione delle proteste di Piazza Tienanmen (3‐4 giugno 1989), ordinata dallo stesso, Deng e la rimozione di Zhao Ziyang, che si era rifiutato di usare l’esercito contro i dimostranti, ebbero l’effetto di rafforzare la posizione del vecchio leader al quale i conservatori non poterono più rimproverare tolleranza verso forze considerate eversive. Negli anni successivi, sino alla morte nel 1997, Deng Xiaoping poté consolidare le riforme e mettere alla testa del partito e del governo uomini come Jiang Zemin che credevano nelle riforme stesse. L’altro grande gigante asiatico, l’India, democrazia parlamentare sin dalla riconquistata indipendenza nel 1947, aveva da allora adottato politiche economiche che avevano prodotto una crescita modesta (3,6% l’anno tra il 1950 e il 1980). Negli anni Ottanta era iniziato un processo di limitate liberalizzazioni e ristrutturazioni industriali che avevano alzato il tasso di crescita (5,5% tra 1980 e 1991) ma accresciuto il disavanzo di bilancio dello stato e l’indebitamento estero. Nel luglio 1991 il nuovo primo ministro Narasimha Rao annunciò una New Industrial Policy che comprendeva, tra l’altro, la riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie all’importazione, la rimozione dei divieti di ingresso ai capitali stranieri, dei controlli sulla produzione e sui prezzi e il perseguimento di un equilibrio di bilancio (Panagariya 2001). La nuova politica economica, gestita dall’attuale primo ministro e allora ministro delle finanze Manmohan Singh, produsse una forte accelerazione della crescita indiana. La svolta cinese e quella indiana a cavallo degli anni Ottanta e Novanta consolidarono e accelerarono la rivoluzione della “grande convergenza”. La caduta del muro di Berlino (Novembre 1989) e la dissoluzione dell’Unione Sovietica (formalmente sancita il 26 dicembre 1991) sono gli avvenimenti, tra loro collegati, per i quali 5 gli anni 1989‐91 sono universalmente ricordati. A essi molti storici fanno riferimento per datare la fine del ventesimo secolo (tra tutti: Hobsbawm 1994). È superfluo dire dell’impatto non solo, e non tanto, economico della conclusione di un’epoca iniziata nel 1917. Va semmai ricordato l’ovvio: la storia non finì in quegli anni con l’avvento di un mondo unipolare caratterizzato dal trionfo della democrazia liberale nata con le rivoluzioni americana e francese (Fukuyama 1992). Nella storia successiva l’Europa ebbe, comprensibilmente, non poche difficoltà nel ritrovare una propria collocazione, non solo economica. Gli anni Novanta sono anche quelli in cui viene a maturazione una nuova “tecnologia generale” (General Purpose Technology). Negli ultimi due secoli il progresso tecnico che ha generato lo sviluppo economico moderno è stato in gran parte trainato da poche tecnologie generali: la macchina vapore, il motore elettrico, il semiconduttore. Si tratta di tecnologie che, per la loro enorme pervasività e adattabilità, per la loro intrinseca capacità di generare progresso tecnico e innovazioni complementari, si applicano alla quasi universalità dei processi produttivi, producendo forti economie di scala (si veda, per esempio, Bresnahan e Trajtenberg, 1995). Le tecnologie generali sono state poche e l’apparire di ciascuna di esse ha segnato l’inizio di una nuova era nella storia economica universale, una vera e propria rottura nei modi di produrre e di organizzare non solo il lavoro ma l’intera vita della società. La nuova tecnologia dell’informazione e della comunicazione è la tecnologia generale del nostro tempo. Perché si può collocare la sua maturazione tra gli eventi che hanno caratterizzato il grande shock degli anni 1980‐92? È difficile datare l’inizio dell’era di una nuova tecnologia generale perché la iniziale invenzione si diffonde lentamente, ha bisogno di adattamenti progressivi alla realtà produttiva, si scontra con resistenze, sino al limite del luddismo. Una caratteristica tipica delle tecnologie generali è il lungo lasso di tempo che trascorre tra le prime applicazioni dell’invenzione di base e il momento in cui se ne notano gli effetti sulla produttività di un sistema economico. Il primo motore a vapore ad avere successo commerciale fu sviluppato da Newcomen nei primi anni Venti del Settecento; mezzo secolo dopo Boulton e Watt ne crearono una versione molto più efficiente ma passarono ancora almeno tre decenni prima che la macchina a vapore iniziasse a dare un contributo visibile alla crescita economica. Una storia analoga si può raccontare per il motore elettrico le cui prime sperimentazioni risalgono agli anni Venti e Trenta dell’Ottocento, ma il cui impatto rivoluzionario sul sistema produttivo non si cominciò a vedere se non nel primo Novecento. L’Intel 4004, il primo microprocessore dotato di un chip da 4 bit, fu creato da Hoff, Faggin e Mazor nel Novembre 1971 per rispondere alle esigenze di un cliente giapponese. Da allora il numero di bit per chip aumentò rapidamente: i calcolatori divennero sempre più veloci, piccoli e meno costosi. Tuttavia il loro impatto aggregato sull’economia fu modesto sino alla metà degli anni Novanta. È plausibile legare la diffusione della più avanzata tecnologia ICT con la fine della guerra fredda che consentì agli Stati Uniti di liberalizzare la diffusione di tecniche sino ad allora coperte dal segreto militare. Anche sotto questo profilo, dunque, gli anni 1989‐

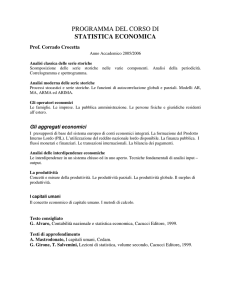

92 vanno visti come un momento di rottura e di inizio di un’epoca nuova. Infine, il mercato unico e la moneta unica europei completano l’eccezionale concentrazione di avvenimenti epocali racchiusi nel breve triennio 1989‐92. Il Trattato per mercato unico del 1986, divenuto pienamente operativo dal 1° gennaio 1993, rafforza i quattro pilastri fondamentali del mercato comune (libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali) con misure per la coesione economica e l’armonizzazione delle norme nazionali. Il Trattato di Maastricht del 1992 apre, come tutti sappiamo, il percorso di creazione dell’Unione economica e monetaria europea, operativa dal 1° gennaio 1999 con la nascita dell’euro, rispetto al quale erano stati fissati i tassi di cambio irrevocabili delle valute nazionali e la 6 conduzione di un’unica politica monetaria per gli iniziali 11 stati membri da parte della Banca Centrale Europea. All’accelerazione della formazione dell’UEM contribuirono, come è noto, in modo decisivo le vicende seguite alla caduta del muro di Berlino che portarono, tra l’altro, all’unificazione tedesca. Nei vent’anni successivi l’adattamento dell’economia europea ha al grande shock del 1989‐92 e alla fine della “grande divergenza” è stato lento, a volte faticoso, soprattutto ineguale. È esplosa una divisione tra Nord e Sud del continente che si era sino ad allora ridotta. È una storia nota che conviene tuttavia ripercorrere brevemente prima di vedere come l’Europa sta affrontando una crisi inaspettatamente lunga e, soprattutto, quali sono le prospettive per il futuro. 3. Redditi e produttività: Europa e Stati Uniti La crescita economica europea dell’ultimo ventennio viene giudicata, complessivamente, come piuttosto deludente. La presenza di paesi e settori che hanno ottenuto buoni risultati di crescita non impedisce a molti osservatori di chiedersi in che misura l’Europa sia in grado di competere sui mercati mondiali del ventunesimo secolo (es. Faini 2006, Eichengreen 2007, Alesina e Giavazzi 2006). La lunga crisi, che appare sempre più come fenomeno spiccatamente europeo, accentua le ansie sul futuro del Vecchio Continente. Quanto sono giustificati questi giudizi, queste preoccupazioni? Un breve sguardo alle tendenze di lungo andare può aiutare a inquadrare il problema. Gli economisti si aspettano, con buone ragioni, che paesi con bassi livelli reddito e produttività crescano più rapidamente di quelli più avanzati, realizzando una convergenza verso questi ultimi. È quanto abbiamo visto sta succedendo dopo la fine della “grande divergenza”. Questo non vale solo nel rapporto tra Occidente e paesi emergenti. All’interno della stessa area Atlantica “avanzata” ci si doveva attendere sin dall’Ottocento una crescita più rapida dei paesi allora arretrati rispetto ai leader della produttività. Ciò è puntualmente successo con la lunga rincorsa della Germania verso i livelli produttivi del Regno Unito, il pioniere della rivoluzione industriale. Anche l’Italia, a partire dalla fine dell’Ottocento, ha realizzato un processo di convergenza verso il Regno Unito (Toniolo 2013). Tra il 1950 e il 1990 la dispersione dei redditi per abitante e della produttività oraria tra i paesi dell’Europa Occidentale si è fortemente ridotta, realizzando una crescente omogeneità nelle condizioni di vita e nell’efficienza produttiva tra i diversi paesi, soprattutto tra quelli aderenti alla CEE (Crafts e Toniolo, 1996). Già alla metà dell’Ottocento, il reddito per abitante degli Stati Uniti superava di circa il 10% quello dell’Europa Occidentale che, dunque, avrebbe dovuto “convergere” verso l’area a reddito più elevato. Non è stato così: sino al 1913 gli Stati Uniti (che nel 1903 avevano realizzato il proprio “sorpasso” rispetto al Regno Unito) crebbero più rapidamente della parte più sviluppata del Vecchio Contenente che, alla vigilia della Grande Guerra, aveva un reddito per abitante pari solo ai due terzi di quello americano. È utile sottolineare l’apparente paradosso della divergenza Nord atlantica solo per osservare che il fenomeno che pare essersi riprodotto dal 1990 al 2007 ha un antecedente ben più lungo e marcato. Nel 1950, realizzata la ricostruzione postbellica, il reddito pro capite dell’Europa Occidentale era pari solo alla metà di quello statunitense. Un’analoga divergenza si era realizzata tra il 1913 e il 1950: l’aspra “seconda guerra dei trent’anni”, la lunga guerra civile europea, fu per il Vecchio Continente, anche sul piano economico, quella follia che i trattati del 1951 (CECA) e 1957 (CEE) intesero esorcizzare per sempre. 7 _______________________________________________________________________________________________________ Tabella 1 Reddito per abitante medio di 12 paesi dell’Europa Occidentale* rispetto a quello USA (%) 1850 1870 1913 1921 1929 1938 1950 1973 1990 2000 2007 90,1 87,8 73,7 61,3 63,4 77,1 51,7 72,3 72,4 70,1 70,8 * Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera. Fonte: Dati da Maddison (2001) aggiornati da OCSE. _____________________________________________________________________________ Gli anni compresi tra il completamento della ricostruzione (attorno al 1950 il reddito per abitante era tornato ai migliori livelli pre‐bellici) e il primo shock petrolifero (1973) sono ricordati come l’età dell’oro dell’economia europea, quelli che posero le basi della futura prosperità e che avvicinarono il benessere del Vecchio Continente a quello degli Stati Uniti. Il reddito per abitante dei 12 paesi dell’Europa Occidentale crebbe al tasso medio annuo del 3,9% (se si allarga la definizione di Europa occidentale a includere 30 paesi, il tasso di crescita non cambia: 4,0%). Gli Stati Uniti crebbero a un tasso medio annuo del 2,4%, solo marginalmente superiore al loro trend di crescita secolare (2%, tra 1900 e 2000). È importante osservare, benché esuli dal tema di queste pagine, che anche le economie socialiste dell’Europa orientale vissero nel medesimo periodo la propria “età dell’argento”, con una crescita che, benché inferiore a quella della parte occidentale del Continente, generò una robusta convergenza verso gli Stati Uniti (Crafts e Toniolo, 2010 e 2012). Dalla metà degli anni Settanta alla fine di quelli Novanta le economie dell’Europa Occidentale e degli Stati Uniti camminarono grosso modo con il medesimo passo, un buon passo. In 17 anni, i redditi medi dei cittadini delle due aree aumentarono di circa il 40%. L’Europa tuttavia cessò la propria “rincorsa”, non si avvicinò ulteriormente agli Stati Uniti. Per capire, e valutare, ragioni e implicazioni della mancata convergenza bisogna da un lato tenere conto delle condizioni eccezionali che produssero l’età dell’oro e, d’altro lato, valutare una variabile che sinora non abbiamo considerato: la produttività. Le spiegazioni dell’andamento postbellico dell’economia europea si basano su un insieme di fattori geopolitici, istituzionali e strettamente economici. Nella fase iniziale furono decisive le aspettative create dalla fine della lunga “guerra civile europea”. Il trattato di Pace che evitò gli errori del 1919 e la cooperazione tra i paesi europei, favorita dagli Stati Uniti (il Piano Marshall fu soprattutto un grande incentivo alla cooperazione) portarono alla precoce creazione di istituzioni europee basate sulla cessione di sovranità. Lo stesso sforzo di ricostruzione, straordinariamente rapido, ebbe un effetto di abbrivio per lo sviluppo successivo (Crafts e Toniolo 1996, 2012). La crescita fu poi sostenuta da nuovi assetti istituzionali, in particolare la triangolazione sindacato‐imprese‐stato in alcuni paesi dell’Europa centro‐settentrionale e la moderazione e lungimiranza delle forti “organizzazioni generali”, soprattutto dei lavoratori (Olson 1982 e 1996 , Eichengreen 1996 e 2000). 8 Si configura un “modello” europeo, con importanti varianti nazionali, ispirato dalle culture democristiana e socialdemocratica. In Germania è noto come “economia sociale di mercato”. In un quadro di stabilità dei cambi e di progressiva apertura dei mercati, l’importazione e l’adattamento all’Europa della tecnologia fordista americana si rivelarono particolarmente fruttuose. Tutti i paesi trasferirono rapidamente risorse (soprattutto lavoro) dal settore agricolo a bassa produttività verso quello manifatturiero: questo processo spiega in buona misura, anche se non interamente, la “rincorsa” del Vecchio continente nei confronti del paese leader nel reddito per abitante e nella produttività durante l’”età dell’oro”. Simmetricamente, il ridursi (e poi l’esaurirsi) delle possibilità di trasferire cospicue risorse da un settore all’altro spiega il rallentamento della crescita del reddito per abitante in Europa che, tra il gli anni Settanta e Novanta si allineò, grosso modo al tasso di crescita degli Stati Uniti. Sin qui l’andamento del reddito per abitante. Quello della produttività del lavoro (prodotto interno lordo per ora lavorata) racconta una storia abbastanza diversa (sintetizzata nella figura 1). Mentre, a partire dalla metà degli anni Settanta, il livello del reddito pro capite europeo si stabilizza fluttuando tra il 70 e il 75% di quello statunitense, la produttività continua ad avvicinarsi a quella dell’altro lato dell’Atlantico. La crescita della produttività in molti paesi europei è stata superiore a quella statunitense: il processo di convergenza, fermatosi per quanto riguarda il prodotto per abitante, prosegue per quanto concerne l’efficienza del lavoro, misurata dalla quantità prodotta per ora lavorata (Tabella 2). Nel 1995 Norvegia, Germania Occidentale, Belgio e Francia godevano di livelli medi di produttività superiori a quelli statunitensi; Italia, Paesi Bassi e Danimarca avevano sostanzialmente raggiunto il livello americano. Era stato, in altre parole, completato il processo di convergenza previsto dagli economisti: molte economie europee erano tanto efficienti quanto quella del paese che per circa un secolo era stato il leader della produttività. Tabella 2 Tassi di crescita del PIL per ora lavorata – Alcuni paesi europei e Stati Uniti 1973‐95 1995‐2005 Svizzera 0,97 1,41 Paesi bassi 1,94 1,50 Svezia 1,44 2,49 Belgio 2,51 1,40 Italia 2.47 0,48 Germania Occidentale/Germania 2,90 1,66 Danimarca 2,44 1,10 Francia 2,84 1,93 Regno Unito 2,48 2,10 Austria 2,83 2,29 Finlandia 2,95 2,40 Grecia 1,91 2,57 Spagna 3,94 ‐0,21 Irlanda 3,37 4,10 Portogallo 2,02 1,87 STATI UNITI 2,22 2.40 Fonte: Crafts e Toniolo (2010) 9 L’andamento a forbice di reddito e produttività si spiega, per definizione, con un minore numero di ore lavorate all’anno dagli europei rispetto agli abitanti degli Stati Uniti. Ciò dipende sia da un numero inferiore di ore per lavoratore sia da una minore partecipazione degli europei alla forza lavoro. Se nel 1950 i lavoratori di quasi tutti i paesi europei, con la cospicua eccezione già allora dell’Italia, lavoravano un maggior numero di ore l’anno rispetto ai loro colleghi americani, nel 1995 era vero il contrario: in tutta Europa, con l’eccezione di Grecia e Irlanda, le ore lavorate per occupato erano inferiori a quelle degli Stati Uniti. Tenendo conto anche della partecipazione alla forza lavoro, il gap tra i paesi europei e gli Stati Uniti era, nel 1995, ancora maggiore. In quell’anno, le ore lavorate per abitante erano 886 negli Stati Uniti, 578 in Spagna, 624 in Italia, 644 in Germania e Francia, 731 nel Regno Unito. Solo la Svizzera, tra i paesi dell’Europa occidentale, aveva un numero di ore lavorate per abitante (883) circa pari a quello degli Stati Uniti (Crafts e Toniolo 2010). Il rapporto tra ore lavorate in Francia, dove la produttività era circa uguale a quella USA, e negli Stati Uniti (72%) è, per definizione, uguale al gap nel reddito per abitante tra i due paesi. Perché gli europei lavorano meno degli americani? La questione ha acceso un forte dibattito tra gli studiosi che si sono divisi tra coloro che pensano ciò derivi da circostanze involontarie (gli europei vorrebbero lavorare più ore e in numero maggiore ma non trovano lavoro) e chi ritiene che si tratti invece di una scelta volontaria che privilegia il tempo libero rispetto al lavoro. Figura 1. Reddito per abitante e produttività del lavoro – Rapporto Europa / Stati Uniti

10 Dati dal Total Economy Database, sviluppato dal Groningen Growth and Development Center e ora

mantenuto dal Conference Board: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

Tra i proponenti della prima tesi spicca il premio Nobel Prescott (2004); essa è sostenuta anche da Alesina et al (2005, ripresa in Alesina e Giavazzi 2006). Secondo questa tesi è la struttura stessa dell’economia europea a restringere l’offerta di lavoro e quindi a scoraggiare molti uomini e soprattutto donne dal partecipare alla forza lavoro. Per Prescott la grande colpevole è la pressione fiscale, troppo elevata e quindi scoraggiante in Europa. Alesina e altri attribuiscono il fenomeno a una molteplicità di fattori che generano sistemi economici rigidi e pertanto meno capaci di innovazione e investimenti produttivi. In entrambi i casi, il dito è puntato contro il “modello economico europeo” appesantito da troppe tasse, troppa regolazione, troppo poca concorrenza e da un sistema finanziario incentrato sulla banca anziché sul mercato. In quello che è probabilmente il più completo lavoro in argomento, Blanchard (2004) pur ritenendo che le rigidità del “modello europeo” (e soprattutto la cultura che lo nutre) siano in parte responsabili della minore partecipazione degli europei alla forza lavoro, attribuisce il minor numero di ore lavorate per lavoratore in buona misura a una scelta volontaria a favore del tempo libero. Gli europei, soddisfatta una certa soglia di consumo, preferirebbero il tempo libero al denaro in quantità maggiore di quella desiderata dagli americani. L’esistenza, conclamata da entrambe le tesi, di diversi comportamenti economici (volontari o involontari) tra le due sponde dell’Atlantico mette ovviamente in discussione il confronto, fatto nelle pagine precedenti, tra redditi per abitante o, quantomeno, l’efficacia di questa misura quale indicatore non solo di benessere ma anche di capacità produttiva. Non è anche il tempo libero un bene domandato? La crescita della produttività che caratterizza lo “sviluppo economico moderno” ha “prodotto” nel secolo ventesimo una drammatica riduzione del tempo dedicato al lavoro nel ciclo vitale di ogni individuo. Questo è stato, insieme all’allungamento della vita media, uno dei principali contributi della crescita della produttività all’aumento del benessere. Nessun economista sosterrebbe che non si debba in qualche modo tenere conto anche di questa circostanza per misurare i benefici dello sviluppo economico. Prima di cercare di tenere conto di questa variabile nel valutare la performance economica europea, è però utile vedere a grandi linee che cosa è successo dal 1995 a oggi. 4. L’Europa prima della grande crisi (1995 – 2007). Attorno alla metà degli anni Novanta inizia una nuova fase della storia economica europea: dopo mezzo secolo di convergenza, in Europa la produttività – la più affidabile misura dell’efficienza produttiva di un sistema economico – torna a divergere da quella degli Stati Uniti. Al tempo stesso, riprende ad allargarsi il divario tra Europa e Stati Uniti in termini di reddito per abitante. È difficile non ricondurre la nuova fase agli shock globali degli anni 1989‐

1992. È noto che gli Stati Uniti hanno goduto, dalla metà degli anni Novanta, di un rinnovato slancio nella crescita della produttività. Nel medesimo torno di tempo si è fatto evidente il superamento del paradosso di Solow (“Si vedono computer dappertutto tranne che nelle statistiche della produttività”). È opinione condivisa che gli Stati Uniti siano stati capaci di utilizzare meglio dell’Europa la nuova “tecnologia generale” dell’informazione e della comunicazione (la cosiddetta “nuova economia”). 11 Il dato medio europeo di crescita della produttività nasconde considerevoli diversità tra i risultati ottenuti dai singoli paesi nel periodo 1995‐2005 (tabella 2). Cinque paesi (Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia e Svezia) hanno addirittura realizzato una crescita della produttività superiore a quella statunitense. Al polo opposto, Spagna e Italia hanno avuto un calo drammatico nella crescita del prodotto per ora lavorata. Quanto alla tecnologia dell’informazione, non è facile stimarne il contributo alla crescita, né è questo il luogo per accennare ai problemi teorici ed empirici sottesi a un simile esercizio. Basta dire che alcuni tentativi di misurazione fatti sinora (Nicoletti and Scarpetta 2005, van Ark

et al. 2003, Timmer e van Ark 2005) concordano nell’indicare come negli Stati Uniti il contributo

delle nuove tecnologie alla crescita della produttività totale dei fattori sia andato aumentando nel

corso degli anni Novanta e abbia avuto una dimensione quasi doppia rispetto a quella ottenuta nella

media dell’Europa Occidentale. Si deve anche aggiungere che alcuni paesi, segnatamente Irlanda,

Finlandia e Svezia, hanno saputo trarre dalle nuove tecnologie vantaggi superiori a quelli ottenuti

dagli Stati Uniti. In che misura il “modello” europeo di economia sociale di mercato (che gli americani vedono come caratterizzato da alte tasse, alta regolazione e bassa concorrenza) è responsabile della nuova divergenza tra USA ed Europa? Chi propone questa tesi deve rispondere all’ovvia obiezione: il “modello” europeo nella forma attuale esiste almeno dagli anni Ottanta, perché non ha impedito la convergenza sino a circa il 1995? La risposta che viene data, sulla base di ricerche empiriche, è che gli effetti dell’iper‐regolazione sulla produttività sono diventati più forti al crescere dell’importanza della nuova tecnologia dell’informazione (Crafts e Toniolo 2008). La regolazione del mercato del lavoro rende più difficile la riorganizzazione del lavoro stesso dalla quale dipende gran parte dell’aumento di produttività generato dalle tecnologie informatiche (Gust e Marquez 2004). Nicoletti e Scarpetta (2005) inoltre hanno mostrato che esiste una forte correlazione tra la regolazione del mercato dei prodotti e il contributo dei servizi ad alta intensità di tecnologia informatica, soprattutto nella grande distribuzione che è uno dei punti deboli dell’Europa rispetto agli Stati Uniti. All’apice del lungo ciclo espansivo dell’economia mondiale (2007), l’Europa dava – secondo molti osservatori soprattutto anglosassoni – segni di declino economico, seppure relativo, sintetizzato dal fatto che, dopo essere arrivata all’inizio degli anni Novanta a breve distanza dai livelli di produttività americani, l’Europa aveva visto di nuovo allargarsi il gap di produzione e produttività tra le due sponde dell’Atlantico. Il Vecchio continente proiettava un’immagine di stanchezza, messa in evidenza dalla recuperata vitalità dell’America, un po’ come era successo un secolo prima al Regno Unito rispetto agli Stati Uniti emergenti. Gli shock dei primi anni Novanta sembravano avere avuto effetti speculari ai due lati dell’Atlantico. Quanto c’era di vero in questa percezione? Se si considerano solo i tassi di crescita del reddito e della produttività, nel 2007 l’Europa sembrava dare ragione a chi la vedeva, complessivamente, come un’area in gentile declino, anche se la media nascondeva andamenti diversi nelle diverse aree del continente. L’Europa del Nord non viveva alcun declino, mettendo a segno performance di tutto rispetto, superiori a quelle degli Stati Uniti. La Germania assorbiva il colpo dell’unificazione e preparava il rilancio della propria economia nel secolo che si apriva. Al lato opposto, il cosiddetto Club Med mostrava già i segni del collasso che si sarebbe verificato negli anni della crisi conclamata. La Spagna, che pure realizzava una buona crescita del reddito per abitante, aveva un serio 12 problema di produttività. L’Italia cresceva poco sia nel reddito sia nella produttività, anche se otteneva, rispetto al passato, risultati migliori dal lato dell’occupazione. All’inizio del ventunesimo secolo una valutazione degli esiti e delle prospettive dei “modelli” europeo e americano non si può limitare alla dinamica della produttività. Rispetto agli Stati Uniti, il Vecchio continente può vantare una speranza di vita superiore di quasi due anni, una mortalità infantile ben più bassa, una minore diffusione della povertà, tassi di criminalità assai inferiori (i reclusi nelle carceri sono solo 87 ogni 100mila abitanti contro i 685 degli Stati Uniti). La distribuzione del reddito e della ricchezza è in Europa meno ineguale che oltre Atlantico. Se questi sono i risultati del “modello” continentale di economia sociale di mercato, molti cittadini sono probabilmente contenti di pagare con una minore crescita i livelli complessivi di benessere che il “modello” stesso garantisce. A favore del “modello” statunitense milita – come spesso si osserva ‐ un più accentuato dinamismo, verrebbe da dire un più diffuso ottimismo, rilevabile tra l’altro nel maggiore tasso di fertilità delle donne nordamericane: 2,07 contro una media di 1,63 nell’Europa occidentale e meridionale e solo 1,36 in Germania, differenze che si riflettono in una minore età mediana della popolazione (36,9 anni negli Stati uniti, 44,3 in Germania; http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel‐

Data/fertility.htm). Gli esiti diversi dello sviluppo economico postbellico in Europa e negli Stati Uniti possono benissimo dipendere da diverse preferenze radicate nella storia e nella cultura dei due popoli. Se così fosse, non avrebbe senso discutere di superiorità di questo o quel sistema, semmai il problema sarebbe quello della sostenibilità nel lungo periodo dell’uno e dell’altro “modello”. Non sono, ovviamente, mancati i tentativi di quantificare le variabili ricordate sopra che caratterizzano l’Europa rispetto agli Stati Uniti. Crafts e Toniolo (2008) hanno calcolato di quanto aumentano sia il livello del reddito sia il tasso di crescita di Europa e Stati Uniti dando un prezzo ragionevolmente basso alla longevità e al tempo libero. Su questa base, nel periodo 1973‐2005, il tasso di crescita del PIL statunitense passa dall’1,91% al 2,15% annuo, quello dell’Europa Occidentale dall’1,88% al 2,71% (Crafts e Toniolo 2008:44‐45). Gordon (2007) rivede i livelli rispettivi di reddito nel 2005 tenendo conto di una serie di variabili. Anzitutto, quelle del lavoro: 2/3 delle minori ore lavorate in Europa dipenderebbero da una scelta volontaria (piuttosto che dalle tasse e dalle altre rigidità), mentre solo 1/10 della minore partecipazione alla forza lavoro sarebbe volontario. Nell’insieme queste due correzioni aggiungono il 4,5 % al PIL europeo. In secondo luogo l’intensità energetica: gli americani hanno un maggior consumo di energia per abitante rispetto agli europei, questa differenza ammonta al 2% del PIL che Gordon attribuisce per la metà alla maggiore inclemenza del tempo, per l’altra metà alla minore efficienza termica delle abitazioni e alla minore diffusione del trasporto pubblico: solo questa seconda metà va presa in considerazione in un’analisi di benessere, aggiungendo l’1% al PIL europeo. In terzo luogo, la criminalità: Gordon diminuisce il PIL americano dell’1% per tenere conto dell’ “eccessiva incarcerazione”. Al contrario di Crafts e Toniolo, Gordon non quantifica l’impatto sul reddito della maggiore durata della vita media europea. Nel complesso il PIL europeo per abitante (2005) passerebbe, sulla base di questi aggiustamenti, dal 70,5 al 77,0% di quello statunitense. Si è cercato, inoltre, di fare un’ulteriore correzione, per tenere conto della più ineguale distribuzione del reddito negli Stati Uniti (Spater 2012). Assumendo ragionevolmente che il 10% della popolazione in entrambi i lati dell’Atlantico abbia un livello di reddito tale da assicurarle un elevato benessere, Spater ha confrontato il reddito per abitante del restante 90% di europei e americani. Tenendo conto anche delle correzioni di Gordon, per la stragrande maggioranza degli abitanti delle due rive dell’Atlantico la differenza di reddito si riduce a meno del 20%. Se si tenesse inoltre conto di fattori quali l’efficienza e il costo dei 13 rispettivi sistemi sanitari, della mortalità infantile, della migliore qualità media dell’istruzione e di simili fattori meno facilmente quantificabili, il confronto tra gli esiti dei “modelli” europeo e americano nel 2005‐7 non appariva molto squilibrato a sfavore dell’Europa, giustificando le preferenze individuali e sociali per l’uno o per l’altro. 5. L’Europa nella Grande Recessione. Il National Bureau of Economic Research (NBER), da decenni la massima autorità nel datare le fasi del ciclo economico, ha stabilito che quella che va sotto il nome di Grande Recessione iniziò negli Stati Uniti nel dicembre 2007. La flessione dei prezzi degli immobili si stava già facendo sentire (in agosto Lehman Brothers aveva già chiuso BNC Mortgage, la propria banca dedicata ai prestiti subprime). La cronaca del successivo svolgersi della crisi è nota e non serve riprenderla qui. Quanto alla storia, essa già occupa decine di migliaia di pagine dedicate alle relazioni causa‐effetto e alle interpretazioni che già dividono gli studiosi; essa è destinata a restare controversa e a essere periodicamente rivisitata nei decenni a venire, come è successo e succede con quella della Grande Crisi degli anni Trenta. Finché le crisi finanziarie saranno con noi, ed è facile prevedere che quella che viviamo non sarà l’ultima, esse sono destinate a suscitare feroci dibattiti. D’altra parte, la Grande Recessione è ancora in evoluzione e un giudizio storico complessivo potrà essere dato solo al compimento del ciclo iniziato a fine 2007. Ai nostri fini interessa solo cercare di capire quanto le economie europee abbiano sofferto e soffrano a causa della crisi tuttora in atto e se questo giustifichi il pessimismo di alcuni osservatori, sino alla metafora cimiteriale con la quale abbiamo aperto queste pagine. L’elementare esercizio del confronto tra tassi di crescita del reddito per abitante aiuta a mettere a fuoco i risultati economici dell’Europa rispetto a quelli ottenuti dai tre colossi con i quali ha senso un confronto (Tabella 3). Va detto subito che paragonando gli andamenti del reddito per abitante, piuttosto che quelli del reddito totale come di solito fanno i media, viene ridimensionata la differenza tra i risultati ottenuti da Europa e Stati Uniti (ove la crescita della popolazione è più elevata) lungo l’intero ciclo 2002‐2011 (mancano al momento di scrivere questo capitolo i dati OCSE comparabili per il 2012). Tra il 2002 e il 2007 la crescita degli Stati Uniti è stata solo marginalmente più elevata di quella dell’area euro, che nella UE rappresenta la parte più istituzionalmente integrata,, entrambe un po’ inferiori al tasso di crescita secolare. Negli anni della crisi (2007‐2011) la contrazione è stata più marcata nell’area euro che oltre Atlantico. Nel complesso gli americani avevano nel 2011 un reddito medio superiore del 6,2% rispetto a quello goduto nel 2002 mentre il reddito medio degli abitanti dell’area euro superava del 5,7% quello di nove anni prima. Non si tratta, nel complesso, di una differenza tale da giustificare una visione catastrofica della performance dell’economia dell’eurozona rispetto a quella statunitense (come messo graficamente in evidenza dalla figura 2). Grazie ai paesi dell’Est e del Nord, nello stesso arco di tempo la crescita dell’intera Unione Europea è stata migliore di quella americana. AGGIORNIAMO NOI AL 2012 I DATI QUI SOTTO? Tabella 3 Tassi di crescita medi annui PIL pro capite, Europa e altri paesi 2002­2011 Paese 2002­2007 2007­2011 2011/2002 UNIONE EUROPEA 2,05 ­ 0,40 108,9 Regno Unito 2,54 ­ 1,29 107.8 14 Commento [GT1]: IO NON SONO ARRIVATO AL 2012 PERCHE’ I DATI OECD ESISTONO SOLO PER LA GERMANIA, SE VOI LI AVETE MI FARETE UN GRANDE PIACERE AGGIORNANDO LA TABELLA AREA EURO Germania Francia Italia USA GIAPPONE CINA * * 2002­2010 Fonte: Dati: OECD.Stat Figura 2 1,55 1.70 1,29 0,53 1,76 1,74 10,45 ­ 0,55 0,86 ­ 0,53 ­ 0,59 ­ 0,36 ­ 0,66 7,0 105,7 112,7 104,4 95,8 106,2 103,8 219,7 reddito p.c. ($ pp costanti)

Reddito pro capite USA e Area Euro, 2002-2011

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Serie1

Serie2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

anni

Come diremo più avanti, il problema dell’area euro non consiste tanto in una crescita del reddito per abitante inferiore a quella degli Stati Uniti quanto nel divario, nella vera e propria spaccatura, che si è creata tra l’Europa centro settentrionale e l’area mediterranea. All’interno di quest’ultima è cruciale la posizione dell’Italia, sia per la dimensione del paese sia per la sua ormai endemica bassa crescita. Lungo il ciclo 2002‐11, l’aumento del reddito per abitante di un’ipotetica area euro a 16 dalla quale fosse esclusa l’Italia sarebbe risultato, seppure di poco, superiore a quello degli Stati Uniti, con un livello nel 2011 pari a 107,3 (contro il 105,7 di tutta l’area a 17 paesi, tabella 3). 6. I prossimi anni se continuano le tendenze attuali... Resta valida, per quanto abusata, la citazione di Nils Bohr, premio Nobel per la fisica: “Le previsioni sono difficili, soprattutto quando riguardano il futuro.” Per Lao Tsu, saggio poeta cinese del sesto secolo AC: “Chi conosce le cose non fa previsioni, chi fa previsioni non conosce le cose”. È tuttavia nella natura umana il cercare di interrogare il futuro: dagli antichi aruspici ai sondaggi elettorali il bisogno resta sempre il medesimo. Nell’ultima parte di questo lavoro cerchiamo, dunque, di seguire accreditati analisti nel loro avventurarsi in previsioni a orizzonti via via più lontani sulla collocazione dell’Europa nell’economia mondiale, cercando 15 di guardarle con l’occhio un po’ disincantato, sapendo che la storia, soprattutto quella recente, ci ha abituato a enormi sorprese. Il modo statisticamente meno insicuro di prevedere il futuro è quello di vederlo come una proiezione delle tendenze attuali; è questa, con qualche dovuto correttivo, la regola aurea di coloro che si cimentano nel disegno di scenari. Conforta lo storico l’opinione di Lord Halifax che la migliore qualificazione per esercitare il mestiere di profeta è quella di avere buona memoria. Un po’ più tecnicamente: le previsioni macroeconomiche sono largamente basate sull’idea che ogni paese si colloca, nel lungo periodo, lungo una traiettoria di crescita di stato stazionario determinata dallo sviluppo della tecnologia a livello mondiale, dalle condizioni strutturali (tipicamente intensità di capitale fisico e umano) e dalle istituzioni e politiche proprie di quello stesso paese. Gli economisti chiamano questo processo “convergenza condizionata”. Le previsioni di base o neutrali si costruiscono con modelli fondati su questa semplice ipotesi. Inutile dire che quanto più breve è il lasso di tempo al quale si riferiscono, tanto meno inaffidabili risultano le previsioni. Vediamo, dunque, anzitutto che cosa prevede l’OCSE per il biennio 2013‐14 (tabella 4). Se, come si è visto, nel ciclo del primo decennio del secolo i risultati ottenuti nell’area euro in termini di benessere (PIL per abitante puro o “aggiustato”, indicatori di benessere non misurabili a prezzi di mercato) sembra non sfigurare nel confronto con quello che resta il leader mondiale nel progresso tecnico e nella produttività, le previsioni per il biennio entrante sono assai meno favorevoli all’eurozona, dove l’uscita dalla lunga crisi si annuncia ancora debole, anche nella solida Germania nella quale il PIL per abitante dovrebbe crescere nel 2013 solo dello 0,6%, contro l’1,2 % degli Stati Uniti, per avvicinarsi al ritmo di questi ultimi nel 2014 grazie a una crescita nulla (forse lievemente negativa) della popolazione (non proprio indice di dinamismo sociale). Tabella 4 Tassi di crescita medi annui PIL Prezzi costanti (dollari 2005 a parità di potere d’acquisto) Previsioni OECD 2013 ­2014 Paese / Area PIL PIL per abitante * 2013 2014 2013 2014 Francia 0,3 1,3 ­ 0,3 0,7 Germania 0,6 1,9 0,6 1,9 Italia ­1,0 0,6 ­ 1,5 0,1 Regno Unito 0,9 1,6 0,2 0,9 Spagna ­1,4 0,5 ­ 1,8 0,1 ZONA EURO ­0,1 1,3 ­ 0,5 0,9 Stati Uniti 2,0 2,8 1,2 2,0 Cina 8,5 8,9 7,9 8,3 India 5,9 7,0 4,5 5,6 * Assumendo un tasso di crescita della popolazione invariato (dati World Bank, http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.POP.GROW) Fonti. PIL : OECD 2012 (http://www.oecd­library.org/economics/real­gross­domestic­

product­forecasts_gdp­kusd­gr­table­en) 16 Popolazione (World Bank: http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.POP.GROW) Nel complesso, l’OCSE prevede per l’area euro avanzi di parte corrente vicini al 2% in entrambi gli anni, con una caduta dei consumi pubblici e privati nel 2013, seguita nel 2014 da un aumento rispettivamente dello 0,4% e dello 0,9%. Si prevede che il cosiddetto output gap, cioè la differenza tra prodotto realizzato e prodotto potenziale, resti vicino a ‐5 %. Allungando l’orizzonte ai prossimi sei anni, sino al 2018, il Conference Board offre le proprie previsioni in tre scenari più o meno ottimistici (tabella 5). Anche in queste previsioni la crescita europea si colloca ben al di sotto di quella degli Stati Uniti e delle altre economie avanzate, a eccezione del Giappone, che, tuttavia, dovrebbe fare meglio del Vecchio continente in termini di reddito per abitante, vista la dinamica demografica negativa dell’Impero del Sol Levante. La lunga crisi economica ha, dunque, in qualche misura finalmente giustificato i giudizi negativi che molti osservatori americani davano, allora con scarsa ragione, sull’Europa ante 2007. La differenza tra prodotto realizzato e potenziale sta a indicare che una parte del problema risiederà, nel prevedibile futuro, nella compressione della domanda dovuta in grande misura, ma non interamente, alle politiche di rientro dai disavanzi pubblici eccessivi accumulati prima della crisi e nella sua fase iniziale. Vi sono, accanto alle molte differenze – prima tra tutte l’esistenza della moneta unica e livelli di indebitamento pubblico allora in media inferiori agli attuali – analogie con la crisi degli anni Trenta. Esistono, oggi come allora, forti squilibri nelle posizioni creditorie e debitorie tra i paesi uniti allora dal gold standard, oggi dalla moneta unica. Oggi, come allora, ci si chiede chi deve aggiustare? La risposta, di nuovo oggi come allora, è: entrambi. Nel 1930‐31 la Francia, dotata di Tabella 5 Tassi di crescita del PIL per aree geografiche 2013­2018 – Tre scenari Scenario Scenario Scenario pessimista ottimista base Stati Uniti 2,5 2,3 2,1 Europa * 1,5 1,2 0,8 Giappone 1,3 0,8 O,5 TOTALE ECONOMIE AVANZATE ** 2,1 1,8 1,4 Cina 8,0 5,8 3,7 India 5,7 4,7 3,6 TOTALE ECONOMIE EMERGENTI 5,7 3.1 3,0 * Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera ** Include anche Canada, Israele, Korea, Australia e altre minori Fonte: The Conference Board Global Economic Outlook 2013, aggiornato nel gennaio 2013 (http://www.conference‐board.org/data/globaloutlook.cfm), per dettagli e metodologia Chen et al (2012) 17 cospicue riserve auree, forti crediti sull’estero e avanzo di parte corrente, avrebbe dovuto espandere la domanda interna, favorendo indirettamente la ripresa della Germania alla quale questa opzione era preclusa dai creditori esteri che ne finanziavano la forte posizione debitoria. Invece, la Francia, che aveva avuto una modesta caduta produttiva tra 1929 e 1931, seguì una politica restrittiva che la condannò alla stagnazione per gran parte degli anni Trenta, obbligando la Germania a “fare da sé” con rigidi controlli sui movimenti dei capitali, tariffe doganali e, infine, autarchia. L’analogia con la condizione attuale è trasparente se solo si scambiano i ruoli tra i paesi, leggendo Germania al posto di Francia e Italia al posto di Germania. La via dell’espansione fiscale è in buona misura preclusa all’Italia (e alla Francia?) ma non alla Germania: se la adottasse ne trarrebbero beneficio sia i tedeschi sia gli italiani sia, complessivamente, la stabilità dell’area euro. Detto questo, i problemi economici dell’area euro sono solo in parte riconducibili alla dinamica della domanda aggregata. La divisione sempre più netta dell’Europa in due aree con andamenti divergenti della produzione, dell’occupazione e della produttività è in buona misura strutturale. Il cosiddetto Club Med deve adottare provvedimenti per un recupero di crescita della produttività in assenza del quale misure congiunturali come quelle indicate sopra avrebbero, nella migliore delle ipotesi, effetti effimeri. Non mancano, infine, gli scenari a lungo termine, basati su una continuazione “corretta” dei trend attuali. La correzione si basa sull’ipotesi che, a mano a mano che i paesi emergenti si avvicinano alla frontiera della produttività, il loro tasso di crescita rallenti. Tabella 6 Distribuzione del PIL mondiale per aree geografiche (% del totale mondiale): 2012 e proiezioni 2025 Aree geografiche 2012 2025 USA 18.2 18,3 Europa * 20,3 17,4 di cui area euro 13,8 12,0 Giappone 5,6 4,8 Altre avanzate 7,2 7,3 TOTALE economie avanzate 51,3 47,8 Cina 16,4 22,7 India 6,3 8,6 Altre emergenti Asia 5,3 4,9 America Latina 7,7 7,1 Medio Oriente 3,7 2,5 Africa 3,3 2,6 Russia, Asia centrale, Europa sud orientale 5,9 4,1 Totale economie emergenti 48,7 52,2 * Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera ** Canada, Israele, Korea, Australia e altre 18 Fonte: The Conference Board Global Economic Outlook 2013, aggiornato nel gennaio 2013 (http://www.conference‐board.org/data/globaloutlook.cfm), per dettagli e metodologia Chen et al (2012) Le quote sul PIL mondiale possono essere lette come una mappa del potere economico mondiale al momento attuale (2012) e nel 2025 (Tabella 6). Raffigurano gli esiti di lungo andare della fine della grande divergenza, l’evento millenario della nostra epoca. Secondo questa rappresentazione, gli Stati Uniti crescerebbero nei prossimi tredici anni a un ritmo uguale a quello dell’economia mondiale nel suo complesso, mantenendo dunque sostanzialmente stabile attorno al 18% il proprio contributo al PIL mondiale. I grandi “perdenti” sarebbero Europa e Giappone che vedrebbero ridotta la propria fetta nella produzione globale. La Cina diventerebbe, ben presto, la prima potenza economica e l’India aumenterebbe il proprio peso relativo. Il Conference Board non vede, al contrario di altri, buone prospettive per l’economia africana il cui peso sarebbe destinato a diminuire, mentre quello dell’America Latina resterebbe costante. L’OCSE, dove Maddison fece scuola, allunga coraggiosamente l’occhio sino al 2060 (Johansson et al. 2012). Le tendenze di lungo andare sulle quali si basano le previsioni dell’OCSE sono le seguenti: un progressivo invecchiamento della popolazione che ridurrà la partecipazione alla forza lavoro in assenza di riforme strutturali (le migrazioni aiuteranno poco); un continuo aumento del capitale umano accanto a una stabilizzazione dell’intensità del capitale fisico e a una diminuzione dei tassi di risparmio (soprattutto in Cina e India); la produttività sarà il principale veicolo della crescita del reddito; la crescita mondiale sarà sostenuta soprattutto dalle economie emergenti; la grande convergenza nei redditi per abitante continuerà ma resteranno importanti differenze di benessere tra i paesi. L’interagire di queste tendenze produrrebbe, secondo gli autori dell’OCSE ,una struttura dell’economia mondiale nel 2060 caratterizzata dalla seguente distribuzione del prodotto globale: Cina 28%, India 18%, Stati Uniti 16%, Unione Europea 9%, Giappone 3%. Gli abitanti dei cosiddetti paesi avanzati odierni godrebbero ancora di un benessere superiore a quello degli altri, ma produrrebbero solo un terzo del reddito mondiale. Colpisce, in questa proiezione “neutrale” l’enorme restringimento della quota europea di prodotto mondiale (che si dimezzerebbe nel giro di circa cinquant’anni), mentre quella degli Stati Uniti subirebbe solo una modesta limatura. Le conseguenze geopolitiche di questo spostamento del “potere” economico mondiale sono difficilmente calcolabili, potendosi immaginare scenari virtuosi caratterizzati da crescente cooperazione internazionale o, al contrario, scenari con forti tensioni globali. 7. … ma ci sono venti contrari, leve da usare, occasioni da cogliere. Se le previsioni “neutrali” estendono a un futuro lontano le tendenze attuali, la storia del ventesimo secolo e del primo decennio di quello attuale ci rende cauti nello scommettere sulla proiezione del presente ai prossimi cinquant’anni. Senza evocare gli scenari apocalittici del secolo scorso, che pure si era aperto con il grande ottimismo della belle époque, basta andare indietro di cinque anni e chiederci: che cosa è successo della “grande moderazione” sulla quale scommettevano governi e mercati, oltre che ingenui economisti? Robert Gordon, uno dei maggiori esperti di produttività e crescita, propone (Gordon 2012) una lettura dei cicli dell’innovazione nell’economia statunitense per aiutarci a guardare in 19 modo meno “neutrale” al futuro. Benché riferite strettamente al caso americano, le sue considerazioni aiutano a riflettere anche sull’Europa. Dopo avere ricordato le tre grandi “tecnologie generali” – la macchina a vapore nella prima metà dell’Ottocento, il motore elettrico alla fine dello stesso secolo e la recente tecnica dell’informazione e comunicazione –, Gordon sostiene che quest’ultima è quella che ha avuto minore impatto sulla produttività e sul benessere e anche quella i cui effetti dinamici e propulsivi avranno minore durata nel tempo. Su questa base, prevede un rallentamento della crescita della produttività nei decenni a venire. Anche se così non fosse, aggiunge Gordon, l’economia statunitense è destinata ad affrontare problemi (che chiama “venti contrari”) non facili. Essi sono: l’invecchiamento della popolazione, una bassa qualità dell’istruzione soprattutto media superiore, i problemi gemelli dell’approvvigionamento energetico e dell’ambiente, la disuguaglianza nella distribuzione del reddito, un eccesso di indebitamento pubblico e privato. Si tratta, come si vede, di venti contrari che, in misura più o meno intensa, dovrà affrontare l’intera economia mondiale. L’Europa non fa eccezione. Al momento, l’elevato debito pubblico dei paesi mediterranei frena l’Europa più di quanto il debito americano rallenti la ripresa statunitense. In prospettiva, tuttavia, la dinamica della spesa sanitaria è destinata a costituire un problema più serio negli Stati Uniti che in Europa dove, inoltre, è meno pesante l’indebitamento delle famiglie. Il problema demografico è più serio in Europa che negli Stati Uniti: in Germania, coma abbiamo visto, la crescita della popolazione negli ultimi anni è stata sostanzialmente nulla (leggermente negativa), in altri paesi quali l’Italia il modesto aumento demografico è dovuto al contributo dell’immigrazione (sia per il flusso netto in entrata sia per la maggior fertilità delle residenti straniere rispetto alle italiane). Il perfezionamento del processo, conosciuto da tempo, di fratturazione idraulica (anche noto con il termine inglese di fracking), consistente nella fratturazione di rocce sotterranee tramite l’iniezione di fluidi a pressione per estrarvi petrolio o shale gas, sembra avviato a cambiare la mappa della produzione energetica mondiale. Gli Stati Uniti si avviano all’autosufficienza energetica. Ciò è destinato ad avere effetti sia ambientali sia strategici. Il costo ambientale del processo di estrazione di gas con la tecnica della fratturazione idraulica è molto discusso e ancora incerto. In prospettiva esso è destinato da un lato a sostituire petrolio (altamente inquinante) con gas (meno inquinante) ma, al tempo stesso, a ridurre gli incentivi alla ricerca di fonti energetiche alternative; il risultato netto di lungo andare sull’effetto serra e su altre variabili ambientali non è facilmente misurabile. Gli Stati Uniti sono destinati a continuare ad avere, rispetto all’Europa, un vantaggio nel costo medio dell’energia. La diffusione di questa tecnologia avrà inevitabilmente un impatto di politica estera e militare. Gli Stati Uniti diventeranno, nel tempo, meno dipendenti da fonti energetiche estere, soprattutto medio orientali, diminuendo il proprio interesse strategico per quell’area. Per l’Europa questi sviluppi costituiscono una sfida, non necessariamente perdente. Il Vecchio continente è più avanti degli Stati Uniti nel risparmio energetico e nelle connesse emissioni per unità di prodotto. In un mondo nel quale il problema ambientale è destinato, come ricorda Gordon, a frenare il tasso di crescita ciò potrebbe costituire un vantaggio: molto dipenderà da come la questione ambientale verrà affrontata dai paesi emergenti, anzitutto dalla Cina, che sembra assumere un atteggiamento sempre più responsabile. La prospettata autosufficienza energetica degli Stati Uniti caricherà probabilmente l’Europa di maggiori responsabilità nell’area medio orientale. Abbiamo già notato come la disuguaglianza nella distribuzione del reddito sia maggiore negli Stati Uniti che in Europa continentale (soprattutto quella centro settentrionale). Lo stesso 20 Gordon (2012) ricorda il basso tasso di crescita del reddito del 99% delle famiglie americane (solo 0,55% l’anno tra 1993 e 2008). Abbiamo già detto che se ciò che conta è il benessere della stragrande maggioranza della popolazione, allora l’Europa si trova in una posizione assai meno sfavorevole rispetto agli Stati Uniti di quanto apparirebbe se si considerasse il 100% della popolazione stessa. Il “modello” egualitario europeo ha dato buoni frutti, in confronto con quello americano, sino allo scoppio della Grande Recessione. Saprà reggere allo shock attuale? L’interazione tra globalizzazione e tecnologia dell’informazione, argomenta Gordon, produce un ben noto effetto Hecksher‐Ohlin‐Samuelson che prevede una convergenza dei prezzi dei fattori produttivi, in particolare del lavoro, anche tramite la delocalizzazione di produzioni in aree a basso costo della manodopera con effetti “dannosi sui paesi a salari più elevati”. È questo un “vento contrario” anche per l’Europa? Nel lungo andare, il rapporto salari/ produttività è destinato a crescere anche nei paesi emergenti, il fenomeno è già in atto tanto che ci si chiede se taluni di essi non siano destinati a cadere precocemente in quel forte rallentamento della crescita chiamato mid­income trap (trappola dei paesi a medio‐reddito). La globalizzazione non è, dunque, necessariamente una condanna per i paesi europei, come insegna la Germania. Molto dipenderà dalle politiche macroeconomiche, industriali e dell’istruzione che saranno adottate. La qualità dell’istruzione, in particolare, è un punto di forza dell’Europa (di nuovo, escludendo il Club Med) rispetto agli Stati Uniti, una leva preziosa da utilizzare sia per la crescita economica sia, comunque, per accrescere la qualità della vita riconoscendo con maggiore forza di quanto si faccia oggi che l’istruzione è al tempo stesso accumulazione di capitale umano per migliorare lo standard di vita e bene di consumo di gran lusso, offerto gratuitamente agli europei meno abbienti, che consente una migliore realizzazione delle potenzialità di crescita biologica e spirituale della persona. Tra le occasioni da cogliere vi è la recente proposta di un Comprehensive Agreement per il commercio tra Stati Uniti e Unione Europea. Il Gruppo di lavoro bilaterale ad hoc (High Level Working Group on Jobs and Growth 2013) ha appena consegnato (11 febbraio 2013) il proprio rapporto finale come prima base per negoziare un accordo transatlantico sui seguenti temi: eliminazione di tariffe, quote di importazione e simili; eliminazione o riduzione delle barriere (non tariffarie) al commercio di beni e servizi e agli investimenti; migliore compatibilità di regolamenti e standard, eliminazione, riduzione e prevenzione di non necessarie barriere “oltre confine” di ogni genere; più stretta collaborazione per lo sviluppo di regole e principi su problemi globali di mutuo interesse, anche per il perseguimento di obiettivi economici comuni. La prospettiva di un simile trattato bilaterale sconta la critica che esso potrebbe ritardare il raggiungimento di accodi multilaterali e ridurre l’autorità del WTO, organizzazione che ha ottenuto notevoli successi negli anni recenti. Vi è chi dissente da questa critica arguendo che grandi accordi bilaterali creano, al contrario, incentivi a procedere lungo la via della multilateralità. La proposta di accordo transatlantico, rilanciata recentemente dal Presidente Obama, dà all’Europa un segnale che non può essere sottovalutato: dopo almeno un quindicennio di “ritirata” dal Vecchio Continente per concentrarsi sul dinamico scacchiere del Pacifico, gli Stati Uniti mostrano un nuovo interesse per il vecchio Continente, tanto forte da essere inquadrato in una proposta precisa di negoziato commerciale. Le difficoltà, sono evidenti ed enormi, a cominciare da quelle poste dall’agricoltura europea, radicate nella storia degli ultimi 150 anni. Ma i benefici per l’Europa potrebbero essere importanti nel lungo andare, al di là di quelli prospettati dalla teoria dei costi comparati. Si tratta di ricostruire quella relazione speciale che consentì la ricostruzione postbellica e il lancio della CEE e che è venuta un po’ impallidendo negli ultimi decenni sia per la diminuita importanza economica e strategica dell’Europa sia per la percezione, in parte come abbiamo 21 visto infondata, di una sua minore vitalità economica. 8. Conclusioni Dalla metà del diciannovesimo secolo sino alla metà di quello successivo l’Europa ha faticato a stare al passo con gli Stati Uniti nella crescita del reddito per abitante e della produttività. La “seconda guerra dei trent’anni”, che Keynes chiamò guerra civile europea, fu una tragedia che il Vecchio continente si auto inflisse ritardando la propria crescita economica. Le macerie fumanti del 1945 avevano riportato il benessere degli europei indietro di venti o trent’anni. Con l’iniziale sostegno, soprattutto politico ma anche finanziario e tecnologico, degli Stati Uniti, il dopoguerra vide una rapida convergenza dei redditi e della produttività europei verso i livelli americani. Se, in media, il reddito per abitante si fermò attorno ai due terzi di quello americano, la produttività continuò a convergere sino quasi a raggiungere quella statunitense. Abbiamo visto le ragioni di questo andamento a forbice e argomentato che il divario di benessere tra le due rive dell’Atlantico è plausibilmente inferiore a quanto indicato dal confronto fra i redditi pro capite. Nel complesso, la caricatura dell’Europa come “cimitero con grande arte” non ha fondamento nei numeri che abbiamo cercato di allineare nelle pagine precedenti. Il “modello europeo”, se di esso si può parlare, non sfigura rispetto a quello americano. Almeno fino al 2007. Benché originata plausibilmente negli Stati Uniti, la Grande Recessione ha fatto pagare all’Europa il conto più salato. Tanto salato che alcuni scenari di sviluppo per i prossimi 10 anni e oltre scontano una lenta ripresa europea e una crescita a regime più bassa di quella degli Stati Uniti che continueranno a essere per il prevedibile futuro non più la maggiore economia del globo ma ancora quella più innovativa. Malgrado la vitalità dimostrata sino al 2007, sarà, dunque, alla fine davvero perdente il “modello europeo” perché affossato dalla crisi? Poco prima dell’attuale Grande Recessione, un acuto (e benevolo) conoscitore della storia e dell’economia europea, Barry Eichengreen, vedeva il futuro a lungo termine dell’Europa dipendere da due insiemi di variabili: il tipo di progresso tecnico che si realizzerà e la capacità delle istituzioni europee di essere agenti di cambiamento (Eichengreen 2007). Il “sistema europeo”, basato su mercati del lavoro fortemente istituzionalizzati, sulla formazione professionale vocazionale e su sistemi finanziari centrati sulla banca, gli pare più adatto a recepire tecnologie che si sviluppano lentamente piuttosto che ad adattarsi a repentini shock tecnologici (come quello recente dell’informazione). Se questa analisi fosse corretta e se il futuro darà ragione a Gordon, che vede in via di esaurimento l’impatto della tecnologia ICT, il “sistema” europeo si rivelerebbe adatto al futuro. Se, viceversa, irrompessero nuove tecnologie (es: nanotech e biotech), l’intero modello europeo andrebbe ripensato a pena di una marginalizzazione tecnologica e produttiva del Vecchio continente. Sul piano istituzionale, Eichengreen vedeva l’esigenza di un’ulteriore devoluzione di potere dagli stati all’Unione. Pur ritenendo improbabile un’implosione del progetto europeo, Eichengreen riteneva che esso fosse nel futuro, come nel passato, destinato a vivere periodiche tensioni tra questa esigenza e la resistenza degli elettorati europei a ulteriori trasferimenti di sovranità e si chiedeva se in queste prevedibili condizioni l’UE sarà in grado di essere efficace agente e veicolo di cambiamento. Oggi costatiamo che l’Europa ha, nel suo complesso, sofferto più di ogni altra “regione” del globo per i sei anni di crisi finanziaria e reale. Essa ci appare come un’area meno omogenea di quanto – a torto o a ragione – apparisse cinque o sei anni addietro. La risposta alla Grande 22 Recessione delle economie centro‐settentrionali, quelle nelle quali più radicato e compiuto è il “modello” di economia sociale di mercato, è stata più efficace di quella della parte meridionale del continente (e del Regno Unito). Si tratta solo degli effetti macroeconomici della recessione su economie fortemente indebitate, e pertanto private della possibilità di sostituire domanda pubblica a quella privata in flessione, o i problemi dei paesi meridionali hanno radici più profonde? Boltho e Carlin (2013) ritengono che la frattura all’interno dell’Unione monetaria evidenzi una diversità negli standard amministrativi e di governo radicata in differenze istituzionali, culturali e nella coesione sociale che furono sottovalutate al momento della creazione dell’Unione Monetaria. L’analisi in sé non è nuova ma è sostenuta dagli autori con abbondanza di nuova evidenza empirica; se fosse corretta, la cura consisterebbe in un rilancio della convergenza istituzionale sostenuta da una forte legittimazione democratica. Nel momento in cui iniziavo a stendere questa nota, la fase più acuta della malattia che secondo alcuni autori, soprattutto anglosassoni, avrebbe dovuto inevitabilmente portare alla morte dell’euro sembrava in via di superamento. Ciò mi induceva a ritenere che, salvo incidenti di percorso dati come sempre possibili, l’Europa della moneta unica aveva ancora una volta dimostrato, per dirla con Mark Twain, che la notizia della sua morte era fortemente esagerata. Poche settimane dopo, consegnando queste pagine all’editore, l’esito delle elezioni italiane del 24 e 25 febbraio 2013 preoccupa i governi europei. Può essere uno degli incidenti di percorso che rallentano o fanno addirittura deragliare il treno della costruzione europea? Per il lungo termine la risposta è con ogni probabilità negativa ma, proprio quando la navigazione sembrava entrare in acque meno mosse, le previsioni sono state sconvolte e, nel breve e forse medio termine, si annuncia una nuova tempesta che metterà alla prova la tradizionale capacità delle istituzioni europee di forgiare soluzioni, spesso con gli orologi fermati alla ventiquattresima ora. 23 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Alesina, Alberto e Francesco Giavazzi (2006), Goodbye Europe, MIT Press, Cambridge Ma (trad it: Goodbye Europa, Rizzoli, Milano 2006) Alesina, Alberto, E. Glaeser e B. Sacerdote (2005) “Work and Leisure in the United States

and Europe: Why So Different?", NBER Macroeconomics Annual, MIT Press: Cambridge Mass

Baily, M. e Kirkegaard, J. F. (2004), Transforming the European Economy. Institute for

International Economics ,Washington

Blanchard., Olivier (2004) “The Economic Future of Europe", The Journal of Economic Perspectives,

Boltho, Andrea e Wendy Carlin (2013), “EMU’s Problems: Asymmetric Shocks or Asymmetric

Behavior?, Comparative Economic Studies, 1-17 Bresnahan Timothy e M. Trajtenberg (1995), “General Purpose Technologies. Engines of Growth?” Journal of Econometrics. 65, 83‐108 Chen Vivian, Ben Cheng, Gad Levanon, Ataman Ozyildirim and Bart van Ark “Projecting Global

Growth” (2012) The Conference Board, Economics Working Papers, EPWP #12 – 02, November

Cipolla, Carlo Maria (2003), Vele e cannoni, Il Mulino, Bologna. Crafts Nicholas e Gianni Toniolo (1996) “Postwar Growth : An Overview” in N. Crafts and G. Toniolo (eds), Economic Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, Cambridge 11‐37. Crafts Nicholas e Gianni Toniolo (2008), “European Economic Hrowth, 1950‐2005: An Overview”, CEPR Discussion paper 6863, June Crafts Nicholas e Gianni Toniolo (2010) “Aggregate Growth 1950 – 2005”, in S. Broadberry and K. O’ Rourke (eds.) The Cambridge Economic History of Modern Europe, Cambridge UP, Cambridge and New York, Vol. 2, pp. 296‐332 Crafts Nicholas e Gianni Toniolo (2012 ) “‘Les Trente glorieuses’: From the Marshall Plan to the Oil Crisis” in Dan Stone, The Oxford Handbook of Postwar European History, Oxford University Press, Oxford 2012 pp. 356‐378 (con Nick Crafts) Daneshkhu, Scheherazade (2012), “Champagne stops flowing and toy sales suffer as French lose their joie de vivre”, The Financial Times 22‐23 dicembre, p.1 Eichengreen, Barry (1996), “Institutions and Economic Growth: Europe after World War II” in N. Crafts and G. Toniolo (eds), Economic Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, Cambridge, 38‐72 Eichengreen, Barry (2007), The Europaen Economy since 1945, Princeton University Press, Princeton 24 Eichengreen, Barry e Pablo Velasquez (2000), “Institutions and Economic Growth in Postwar Europe: Evidence and Conjectures, in Bart van Ark, Simon Kuipers e Berard Kuper, Productivity, Technology and Economic Growth, Kluwer, Dordrecht, 91‐126 Faini, Riccardo (2006), “Europe: A Continent in Decline?” in Rhode Paul e Gianni Toniolo (eds.), The Global Economy in the 1990s. A Long­run Perspective, Cambridge University Press, New York, 69‐89. Fairbank John King e Merle Goldman (2006), China, Harvard University Press, Cambridge Mass Findlay, Ronald e Kevin O’Rourke, (2007) Power and Plenty. Trade, War and the Wolrd Economy in the Second Millennium, Princeton University Press, Princeton and Oxford Fontanella‐Kahn, James (2013), “Burnt and abandoned” The Financial Times , 3 gennaio, p.7 Fukuyama, Francis (1992), The End of History and the Last Man, Free press: New York Gordon, Robert (2007) “Comparing welfare in Europe and the United States". In Barry

Eichengreen, Dieter Stiefel, and Michael A. Landesmann, editors, The European Economy in an

American Mirror, Routledge, New York, 15-40.

Gordon, Robert (2012), “Is US Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six

Headwinds”, NBER Working Paper 18315 (August)

Gust, C. and Marquez, J. (2004), "International Comparisons of Productivity Growth: the

Role of Information Technology and Regulatory Practices", Labour Economics, 11, 33-58.

High Level Working Group on Jobs and Growth (2013), Final Report (February 11)

Hobsbawm, Eric (1994), The Age of Extremes, The Short Tentieth Century, 1914‐1991, Vintage Books, New York Johansson Asa et al. (2012), “Looking to 2060: Long‐term global growth prospects” OECD Economic Policy Papers, No 3 (November) Kuznets, Simon (1966), Modern Economic Growth, Yale University Press, New Haven Maddison. Angus (2001), The World Economy. A Millennial Perspective, OECD, Paris. Musu, Ignazio (2011), La Cina contemporanea, Il Mulino: Bologna Nicoletti, G. and Scarpetta, S. (2005), "Regulation and Economic Performance: Product

Market Reforms and Productivity in the OECD", OECD Economics Department Working