Sergio Faccipieri

Emozioni

e razionalità decisionale

Le basi neurali dei processi cognitivi

Copyright © MMIX

ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it

[email protected]

via Raffaele Garofalo, 133 A/B

00173 Roma

(06) 93781065

ISBN

978–88–548–2408–9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,

di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie

senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: marzo 2009

INDICE

Introduzione

7

Capitolo I

11

Il gioco ultimatum nelle indagini di neuroimaging

Capitolo II

21

Emozioni e decisioni

Van’t Wout et al. (2006)

Koenigs e Tranel (2007)

Harlè e Sanfey (2007)

21

24

28

Capitolo III

33

Le basi neurali del controllo cognitivo

Van’t Wout et al. (2005)

Knoch et al. (2006)

33

37

Capitolo IV

45

La struttura e i processi del controllo cognitivo in alcune

meta-analisi

Premessa

Smith e Jonides (1999)

Miller e Cohen (2001)

Bush et al. (2000)

Botvinick et al. (2001)

45

46

48

52

55

Capitolo V

59

Il ruolo della corteccia cingolata nei processi di controllo

cognitivo

Gehring e Knight (2000)

Ridderinkhof et al. (2004)

59

63

5

6

Indice

Capitolo VI

67

Il controllo cognitivo: struttura gerarchica o distribuita?

Koechlin et al. (2003)

Rowe et al. (2008)

Capitolo VII

67

75

81

Questioni aperte: l’ipotesi del marcatore somatico

Capitolo VIII

91

Critiche alla teoria del marcatore somatico

Fellows e Farah (2005)

Il problema di Duhem-Quine

Maia e McClelland (2004)

Pessoa (2008)

Capitolo IX

91

92

93

99

103

Prospettive di integrazione funzionale

Bibliografia

107

Introduzione

Questo lavoro effettua una incursione esplorativa in un campo di

ricerca, la neuroeconomia e le indagini di neuroimaging, che si pone

all’interfaccia tra differenti tradizioni scientifiche. Se si desiderasse attribuire una data alla formazione di questa area di ricerca, essa, molto

probabilmente, dovrebbe essere posta al dicembre 1990 quando sulle

pagine dei Proceedings of the National Academy of Sciences of the

USA, Ogawa et al. riportarono la scoperta dell’effetto BOLD (Blood

Oxygenation Level Dependent). Questa scoperta è alla base dello sviluppo di tecniche di tipo fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) che permettono di mappare l’attività cerebrale funzionale senza

mezzi di contrasto, senza l’uso di traccianti radioattivi e con una elevata risoluzione spaziale. In realtà le tecniche fMRI fanno molto di più

perché con il rilevamento di sequenze di immagini ad intervalli molto

piccoli diviene possibile generare visualizzazioni accurate dei processi

metabolici cerebrali connessi alle variazioni dei livelli di ossigenazione nelle regioni corticali oggetto di indagine.

Scheda 1. Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

La risonanza magnetica funzionale è una tecnica che sfrutta le proprietà

paramagnetiche dell’emoglobina. Quando un’area del cervello viene attivata

da certi stimoli (ad esempio, gli stimoli connessi alla esecuzione di un compito) in tale area aumenta il flusso sanguigno e il livello di ossigenazione del

sangue. Di conseguenza, l’aumento di emoglobina che trasporta ossigeno

7

8

Introduzione

può essere rilevata dal campo magnetico creato dall’apparecchiatura. In sintesi:

Le variazioni del flusso sanguigno determinate dall’attività neuronale ci permettono di visualizzare le aree attive del cervello durante l’esecuzione di un

compito (Ciaramidaro, 2008, p. 62).

Le tecniche fMRI, unitamente ad altre tecniche ad esse complementari (di cui si dirà più avanti), sono alla radice del tumultuoso sviluppo delle neuroscienze1 all’interno delle quali si colloca anche la

neuroeconomia. Nella home page del sito di Colin Camerer, uno dei

più importanti protagonisti di questa linea di ricerca, troviamo una

chiara specificazione dei contenuti e degli scopi della neuroeconomia.

Neuroeconomics is using brains to do economics. In neuroeconomics, theories are constrained by facts about how the brain actually works. Neuroeconomics is a branch of "behavioral economics." Behavioral economics uses

facts and ideas from social sciences that are neighbors of economics (psychology, sociology, anthropology) to show how willpower, concern for other

people, limits on calculating ability, and biology influence economic behavior. Neuroeconoimcs expands behavioral economics by using facts about

brain activity. Neuroeconomics is also a new kind of "experimental economics." In experimental economics, we create simple bargaining games and

markets, with economic motivation, to test theories and establish what variables cause economic outcomes. Neuroeconomics expands experimental

economics by measuring biological and neural processes as people choose,

bargain, and trade (Camerer, http://www.neuro-economics.org/).

E’ certamente rilevante sottolineare che Camerer vede la neuroeconomia come un ramo degli studi di behavioral economics. Assieme

agli studi di psicologia sperimentale è dalle ricerche di economia del

comportamento e, più in particolare, dagli sviluppi sperimentali della

behavioral game theory che sono venute le critiche più rilevanti alle

assunzioni della teoria standard della razionalità decisionale. Le tecni1

Questo sviluppo è testimoniato dal rapido aumento di riviste che accolgono indagini sperimentali nei diversi ambiti delle neuroscienze. Tra le più importanti citiamo Science, Journal

of Neuroscience, Nature Neuroscience, Nature Reviews Neuroscience, Neuron, Annual Review of Neuroscience, Neuroreport, Neuroimage, Cerebral Cortex, Brain, Trends in Cognitive

Sciences, Human Brain Mapping, European Journal of Neuroscience. Questo elenco, tuttavia,

è largamente incompleto.

Introduzione

9

che di neuroimaging mettono a disposizione della behavioral economics uno strumento potente per indagare in maniera diretta l’intreccio

dei fattori (non tutti di natura economica) che influenzano i processi

cognitivi e le scelte delle persone. Anziché inferire il ruolo di determinati fattori motivanti dal comportamento osservabile in contesti di laboratorio, le tecniche di neuroimaging consentono di accedere direttamente alla misurazione dei processi neurali che appaiono funzionalmente collegati ai comportamenti di scelta delle persone impegnate

in compiti decisionali.

Anche se giovane, si tratta di un campo di ricerca già molto vasto.

Conviene dunque stabilire sin dall’inizio i limiti di questa nostra esplorazione. Essi sono il frutto della decisione, discutibile ma non irragionevole, di limitare l’esplorazione agli studi di neuroimaging che

sono stati condotti per indagare i processi neurali coinvolti nella presa

di decisioni con particolare riferimento alla teoria dei giochi e più precisamente al gioco ultimatum.

Capitolo I

Il gioco ultimatum nelle indagini di neuroimaging

Ci sembra utile partire dal lavoro di Sanfey et al. (2003) sia perché

è il contributo che ha dato avvio ad una fruttuosa linea di ricerca sul

gioco ultimatum, sia per la chiarezza del disegno sperimentale, sia,

ancora, per la linearità con cui vengono presentate le implicazioni dei

risultati ottenuti. Gli obiettivi fondamentali della ricerca vengono enunciati nelle prime righe del loro articolo.

This study applies functional neuroimaging techniques to investigate the relative contributions of cognitive and emotional processes to human social decision making (Sanfey et al., 2003, p. 1755).

In questa citazione, il concetto cruciale è quello di processi emotivi.

E’ noto che la teoria economica standard riguarda decisori perfettamente razionali ed essa ignora l’influenza delle emozioni sulla scelta

dei decisori.

Sappiamo che nell’UG1 il soggetto proponente offre al rispondente

parte di una somma (ad esempio 10$) e spetta al rispondente se accettare o meno quanto offerto dal proponente. Se il rispondente accetta,

la somma verrà effettivamente distribuita in base allo schema proposto

e accettato, ma se il rispondente rifiuta entrambi i soggetti conseguono

un risultato pari a zero. Il rispondente dunque non riveste un ruolo meramente passivo perché ha la possibilità di azzerare il risultato prospettico del proponente, sopportando un costo (la somma offerta dal

proponente), qualora egli, per le ragioni più varie, non fosse d’accordo

con l’offerta del proponente.

La teoria economica standard ipotizza che:

­ entrambi i soggetti siano perfettamente razionali;

1

Ultimatum Game.

11

12

Capitolo I

­ la loro funzione di utilità contenga un solo argomento (il danaro);

­ che queste condizioni siano conoscenza comune per entrambi i

soggetti.

Con queste assunzioni al rispondente converrà accettare qualunque

offerta, per quanto piccola, del proponente. Il proponente offrirà un

centesimo di euro e il rispondente troverà razionale accettare perché in

caso di rifiuto egli non otterrebbe alcunché.

Il punto debole di questa argomentazione è che il rispondente, in

quando decisore umano radicato in un particolare contesto sociale, è

motivato nelle sue scelte da una funzione di utilità più complessa di

quella ipotizzata dalla teoria economica. Egli valuta l’offerta non solo

con riferimento al suo valore economico, ma anche con riferimento al

suo valore sociale e psicologico. Una offerta non equa, percepita come

“ingiusta”, attiverà emozioni di conflitto con il proponente più o meno

intense (irritazione, stizza, rabbia, collera) che potranno spingere il

proponente a rifiutare l’offerta. E’ ragionevole ritenere che l’intensità

di queste emozioni sarà tanto maggiore quanto più l’offerta viene percepita come iniqua e tale condizione si verificherà quando l’offerta si

allontanerà da una distribuzione paritaria della somma da dividere.

In un precedente lavoro sperimentale, Pillutla e Murnighan (1996)

erano giunti alla conclusione che i rispondenti si comportano in base

all’aspettativa che il proponente offrirà una distribuzione equa. Qualora l’offerta non fosse equa il rispondente tenderà a rifiutarla non solo

in base ad una “distaccata” valutazione di iniquità ma anche perché

mosso da emozioni più intense.

Respondents expect fairness: when they perceive that an offer is unfair, many

react angrily and spitefully reject beneficial offers (Pillutla e Murnighan,

1996, p. 220).

Gli autori, inoltre, trovano che l’emozione provata (rabbia nei confronti di una offerta vissuta come “insultante”) spieghi i tassi di rifiuto

più efficacemente di quanto non faccia la semplice percezione di iniquità dell’offerta. Pillutla e Murnighan tuttavia riconoscono che la loro metodologia sperimentale non è in grado di misurare direttamente i

livelli di emozione poiché essi sono stati rilevati attraverso le risposte

dei rispondenti a domande di tipo aperto rivolte dai ricercatori al ter-

Il gioco ultimatum nelle indagini di neuroimaging

13

mine dell’UG. Da questo punto di vista il lavoro di Sanfey et al.

(2003) permette di superare questo limite perché sfrutta una tecnica in

grado di misurare l’attivazione di aree cerebrali coinvolte nella gestione delle emozioni.

Disegno sperimentale

La ricerca ha coinvolto 19 partecipanti (studenti dell’Università di

Princeton) ciascuno dei quali ha svolto il ruolo di rispondente in tre

distinti contesti di interazione.

10 turni di gioco con partner-persone (figura 1). Ogni rispondente

ha interagito in un turno unico dell’UG con ciascuno dei dieci

partner.

­ 10 turni di gioco per ogni partecipante sulla base di offerte formulate da un partner-computer.

­ Infine, ogni partecipante si è trovato a rispondere a offerte formulate da un partner fittizio rappresentato dall’immagine di una roulette. Questa terza modalità è stata progettata per controllare il

comportamento dei rispondenti in un contesto senza effettive modalità di interazione sociale.

­

E’ evidente che i tre contesti rappresentano forme qualitativamente

diverse di interazione, dalla più intensa (interazione con altre persone)

alla più debole (interazione con una procedura del tutto aleatoria). Tuttavia, per poter confrontare i risultati emergenti dai tre contesti, le offerte ai rispondenti erano determinate da un algoritmo che presentava

in ordine casuale sempre lo stesso schema di divisione di una somma

Figura 1. Modalità temporali di svolgimento del gioco ultimatum

Fonte: Sanfey et al., 2003, p. 1756.

Nota: la figura si riferisce ad un turno di gioco con una persona identificata da una fotografia.

In altri turni può comparire l’immagine di un PC o di una roulette.

14

Capitolo I

di 10$, e cioè:

­ cinque offerte paritarie: (5:5);

­ cinque offerte non eque così modulate: una del tipo (7:3), due del

tipo (8:2) e due del tipo (9:1);

­ ogni turno di gioco indipendentemente dal contesto si è svolto in

36 secondi obbedendo alla sequenza rappresentata nella figura 1.

Risultati

Il comportamento dei partecipanti è risultato in linea con gli esiti

riportati dalle principali indagini sperimentali sul gioco ultimatum.

Trova conferma la circostanza che i tassi di accettazione tendono a

diminuire quando le offerte diventano meno eque. Più precisamente,

circa la metà di offerte non eque (importi ≤ 20% del totale) vengono

rifiutate dai rispondenti2.

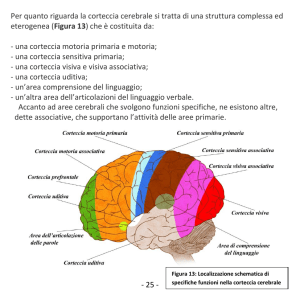

Per quanto riguarda gli aspetti di neuroimaging, Sanfey et al. trovano che le aree cerebrali più intensamente attivate dalle scelte dei rispondenti sono state:

l’area prefrontale della corteccia dorso laterale;

l’area anteriore delle insula bilaterali;

l’area anteriore della corteccia cingolata.

­

­

­

Localizzazione delle aree

La figura 2 evidenzia (parte ombreggiata) la corteccia prefrontale,

vale a dire la parte anteriore del lobo frontale. L’area dorsolaterale

della corteccia prefrontale (DLPFC, DorsoLateral PreFrontal Cortex)

assume una forma convessa essendo ospitata nella concavità laterale

della scatola cranica. Essa corrisponde alle aree di Brodmann 9 e 46.

L’insula (insula di Reil) è una struttura del cervello situata in profondità entro la scissura laterale (o scissura di Silvio) che separa i lobi

frontale e parietale, in alto, dal lobo temporale, in basso (fig. 3).La figura 4 evidenzia la struttura dell’insula caratterizzata da alcune cir2

In experiments, Proposers offer an average of 40 percent of the money (many offer half)

and Responders reject small offers of 20 percent or so half the time. Cfr. C. Camerer, 2003, p.

43.

Il gioco ultimatum nelle indagini di neuroimaging

15

convoluzioni. Le zone indicate dal numero 1 costituiscono la regione

“anteriore” dell’insula.

Infine, la corteccia cingolata circonda come una sorta di collare il corpo calloso (il pacco di fibre che connette i due emisferi cerebrali). La

regione anteriore è situata nella parte frontale. Nella figura 5, che vi-

Figura 2. Superficie laterale del cervello con le aree di Brodmann

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Prefrontal_cortex

Figura 3. Scissura laterale

Fonte:http://it.wikipedia.org/wiki/Telencefalo

Figura 4. Struttura anatomica dell’insula

Fonte: http://en. wikipedia.org/wiki/Insular_cortex

16

Capitolo I

sualizza una sezione sagittale mediana del cervello, le aree indicate

con il numero 7 sono quelle del giro cingolato. La parte anteriore della

corteccia cingolata è quella indicata dai due numeri 7 a destra

dell’immagine verso il lobo frontale del cervello.

Funzioni delle aree attivate

Sanfey et al. (2003) scoprono innanzitutto che il livello di attivazione delle insula anteriori bilaterali dei rispondenti è tanto più forte

quanto più iniqua è l’offerta del partner. Trovano, inoltre, che il livello

di attivazione in questi siti del cervello non dipende solo dal tipo di offerta monetaria, ma anche dal contesto dell’interazione. Infatti, per le

offerte non eque, il livello di attivazione risulta maggiore

nell’interazione con un partner-persona piuttosto che con un partnercomputer,

… suggesting that participants had a stronger emotional reaction to unfair offers from humans than to the same offers from a computer (Sanfey et al.,

2003, p. 1756).

Si tratta di una osservazione rilevante poiché essa dimostra che gli

Figura 5. La corteccia cingolata

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Cingulate_gyrus

Il gioco ultimatum nelle indagini di neuroimaging

17

stati emotivi provocati da una offerta non equa sono più forti quando

l’offerta proviene da una persona piuttosto che da un partner privo di

connotati sociali.

Il livello di attivazione è poi chiaramente correlato con la decisione

di accettazione/rifiuto dell’offerta. Le interazioni con alti livelli di attivazione delle insula anteriori bilaterali hanno evidenziato una maggiore propensione a rifiutare le offerte unfair.

These results provide additional support for the hypothesis that neural representations of emotional states guide human decision-making (Sanfey et al.,

2003, p. 1757).

Il fatto che le insula anteriori bilaterali evidenzino un alto livello di

attivazione sotto lo stimolo di offerte non eque permette a Sanfey et

al. (2003) di collegare questi dati sperimentali ad altre ricerche precedenti. Vi sono evidenze che dimostrano come l’attivazione delle insula

bilaterali venga provocata da sensazioni fisiche o morali negative di

disgusto o ripugnanza.

… all of the functional imaging studies that have addressed the neural correlates of viewing facial expressions of disgust have pinpointed two areas –

the insula and basal ganglia nuclei (Calder et al., 2001, p. 359).

Nel gioco ultimatum una offerta non equa (9:1 o 8:2) suscita una

emozione negativa — l’irritazione/rabbia3 derivante da una offerta

considerata scorretta o insultante — che sembra attivare le stesse strutture neurali le quali, nella storia evolutiva dell’uomo, sono state reclutate per rappresentare le sensazioni negative, fisiche o morali, di disgusto.

Se le insula sono state collegate alla rappresentazione di stati emotivi, le aree dorsolaterali delle cortecce prefrontali sono state associate

ai processi di controllo cognitivo, vale a dire a quei processi che gui3

Calder et al. (2001) evidenziano come nel riconoscimento facciale dei diversi tipi di emozione la sensazione di rabbia sia affine a quella di disgusto. Si veda la figura 2 a pag. 355

nel già citato lavoro di Calder et al. e le considerazioni sviluppate nel paragrafo “The neural

substrate of disgust” alle pagg. 359-60.

18

Capitolo I

dano il pensiero e il comportamento in accordo con obiettivi e piani

d’azione formulati da un soggetto. Il controllo cognitivo è particolarmente rilevante quando è necessario inibire una scelta che verrebbe

automaticamente attuata in risposta ad uno stimolo esterno. Ad esempio, l’emozione attivata da una offerta non equa nel gioco ultimatum

potrebbe spingere il decisore a rifiutare automaticamente l’offerta se

tale risposta non venisse bloccata almeno per il tempo necessario a valutare il beneficio, per quanto modesto, del guadagno monetario derivante dall’offerta.

Sanfey e colleghi trovano che il rifiuto di offerte non eque è associato a livelli di attivazione più intensi delle insula anteriori bilaterali

rispetto alle cortecce prefrontali dorsolaterali. Diversamente, quando

le offerte (anche quelle meno eque) vengono accettate si osservano livelli di attivazione più alti nelle cortecce prefrontali dorsolaterali.

Sulla base di queste evidenze sperimentali, l’argomentazione difesa

da Sanfey et al. è che l’area delle cortecce prefrontali dorsolaterali

viene attivata:

sia per rappresentare e mantenere in memoria il risultato monetario conseguibile nel caso in cui l’offerta venisse accettata;

­ sia per dare soluzione al conflitto tra il desiderio di guadagno monetario e il desiderio “psicologico” di ritorsione nei confronti di

offerte percepite come ingiuste. L’ipotesi, ragionevole, è che a

fronte di una offerta non equa la decisione finale di accettare un

piccolo guadagno monetario implichi un maggiore impegno cognitivo per inibire la risposta spontanea di rifiuto dell’offerta. Il

controllo neurale di questo processo spetta alle cortecce prefrontali dorsolaterali.

­

La terza area cerebrale associata alla gestione delle offerte unfair è

quella della corteccia cingolata anteriore. Sul ruolo di questa area del

cervello il pensiero degli autori è estremamente sintetico:

ACC (anterior cingulate cortex) has been implicated in detection of cognitive

conflict, and activation here may reflect the conflict between cognitive and

emotional motivations in the Ultimatum Game (Sanfey et al., 2003, p. 1757).

Il gioco ultimatum nelle indagini di neuroimaging

19

Sintesi

In sintesi, il lavoro di Sanfey et al. delinea l’abbozzo di una teoria

delle reti neurali implicate nel comportamento decisionale di giocatori

impegnati nel gioco ultimatum. Concentrando l’attenzione sulle decisioni di rifiuto di offerte non eque gli autori sottolineano il ruolo degli

stati emotivi nel guidare il comportamento di scelta. Le offerte percepite come ingiuste e troppo “interessate” evocano stati emotivi (aree

attivate: insula anteriori bilaterali) che possono spingere i rispondenti

a respingere la proposta del partner. Tuttavia poiché le offerte implicano comunque la possibilità di un risultato monetario (sia pure modesto) emerge un conflitto tra opposte motivazioni. Tale conflitto viene

riconosciuto da processi neurali situati nella corteccia cingolata anteriore e viene poi gestito dalle cortecce prefrontali dorsolaterali nel

senso che l’attività di controllo cognitivo può inibire la risposta spontanea di rifiuto associata all’attivazione delle insula anteriori bilaterali.

Il lavoro di Sanfey et al. offre certamente un contributo significativo allo studio dei processi cerebrali coinvolti nella presa di decisioni.

Tuttavia, occorre sottolineare che le argomentazioni proposte sulla base delle evidenze sperimentali non vanno al di là di un abbozzo di teoria “neurale” delle decisioni. In particolare, le interazioni (nel senso di

flussi di segnali) tra le aree cerebrali coinvolte non sono delineate con

chiarezza. Manca una teoria convincente delle emozioni mentre la divisione del lavoro tra la corteccia prefrontale dorsolaterale e la corteccia cingolata anteriore è solo suggerita ma non sufficientemente indagata.