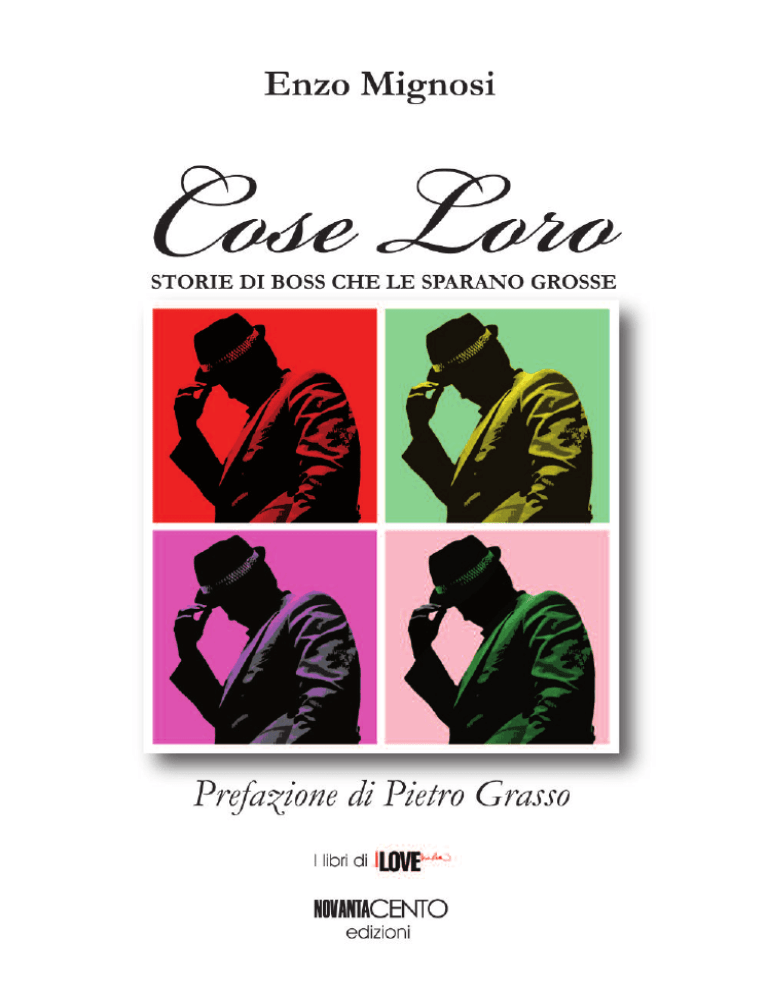

Enzo Mignosi

Cose loro

Storie di boss che le sparano grosse

I libri di I Love Sicilia

Novantacento Edizioni

LADRO DI CARAMELLE

Da che mondo è mondo, i latitanti di mafia vivono comodamente fra le mura di casa, assistiti e protetti da un codazzo di parenti, amici e compari. Un po’ perché fuori dal territorio di pertinenza perdono punti e potere, un po’ perché

nel loro habitat naturale possono riscoprire suoni, odori e

sapori che danno il senso della familiarità. Va così da sempre, e la storia delle grandi retate lo conferma.

Anche Tommaso Spadaro, boss palermitano del vecchio ordine di Cosa nostra, faceva il latitante a casa. Era il capo indiscusso della Kalsa, antico quartiere arabo oggi corte dei

miracoli popolata da una moltitudine di personaggi improbabili, e non voleva sentirne di lasciare i luoghi dell’infanzia

carichi di magìa.

Lì era nato e cresciuto e non avrebbe mai concepito la sua

esistenza lontano dalla Kalsa. Era diventato importante con

il contrabbando di sigarette, poi si era messo a far soldi con

la droga. L’aneddotica è ricca di episodi sul suo conto. Una

volta durante uno sbarco di sigarette a mare, sotto Villa

Igiea, per sfuggire alla Guardia di Finanza che aveva intercettato il traffico si buttò in acqua e quando lo ripescarono,

puntò gli agenti con occhi innocenti: “Che c’è, manco il bagno mi posso fare?”.

13

Spadaro amava definirsi “l’Agnelli di Palermo”, “il signor

Fiat” - e così talvolta si presentava nelle aule dei tribunali perché dava lavoro a tremila sigarettai delle borgate. Arrestato una decina di volte, si vantava di non aver mai fatto il

latitante per la semplice ragione che non era tagliato per la

vita da zingaro, fatta di continui spostamenti notturni, costretto a correre da un rifugio all’altro, guardandosi sempre

alle spalle.

Nel 1983 lo arrestarono ancora. Ovviamente a casa sua, in

via Lincoln. E fu l’ultima volta perché da quel giorno non

uscì più di galera. Lo condannarono per mafia e droga, una

quarantina d’anni da scontare per intero.

Ma don Masino non era tipo da fare drammi. E non ne fece. Si accollò il carcere e così sia. Del resto, aveva sempre

preso la vita con filosofia, anche quando era libero, in testa

alla lista dei ricercati. Difficilmente avrebbe sopportato i disagi del vagabondo, lui che era abituato ai comfort della sua

reggia di via Lincoln arredata con gusto kitch, ma certamente comoda e accogliente. Perciò Tommaso Spadaro se ne

stava in famiglia, servito come un nababbo, e che Dio gliela mandasse buona.

Gliela mandò buona per parecchi anni, il Padreterno, concedendogli perfino il piacere di tranquille passeggiate lungo

i viali della Villa Giulia, il grande parco con scimmie e leoni che il capomafia poteva godersi anche dal terrazzo con vista sul mare, al settimo piano di via Lincoln. Latitante o no,

don Masino al vecchio rito non poteva rinunciare. Giù, nella piazzetta Reale, c’era il bar-pasticceria del cognato. Alle

cinque della sera, come gli inglesi fanno con il tè, il capo14

mafia scendeva, prendeva il caffè, scambiava quattro chiacchiere con gli amici, salutava e risaliva.

Un pomeriggio successe l’imprevedibile. Mentre stava per

varcare la soglia del bar, il mafioso vide schizzare dal locale

un bimbetto di dieci anni rincorso dal titolare che gridava e

imprecava. Il monello, veloce come una lepre, scomparve

rapidamente tra i vicoli della Kalsa lasciando il suo inseguitore furioso come un cerbero, livido di rabbia. “Picciriddu

disonesto e infame - tuonò il padrone del bar cercando conforto nello sguardo di don Masino - Mi sono voltato un minuto e lui, zac, mi ha rubato un pacchetto di caramelle”.

Masino Spadaro scosse la testa con atteggiamento rassegnato e sentenziò: “È che i picciriddi di oggi nascono delinquenti”.

15