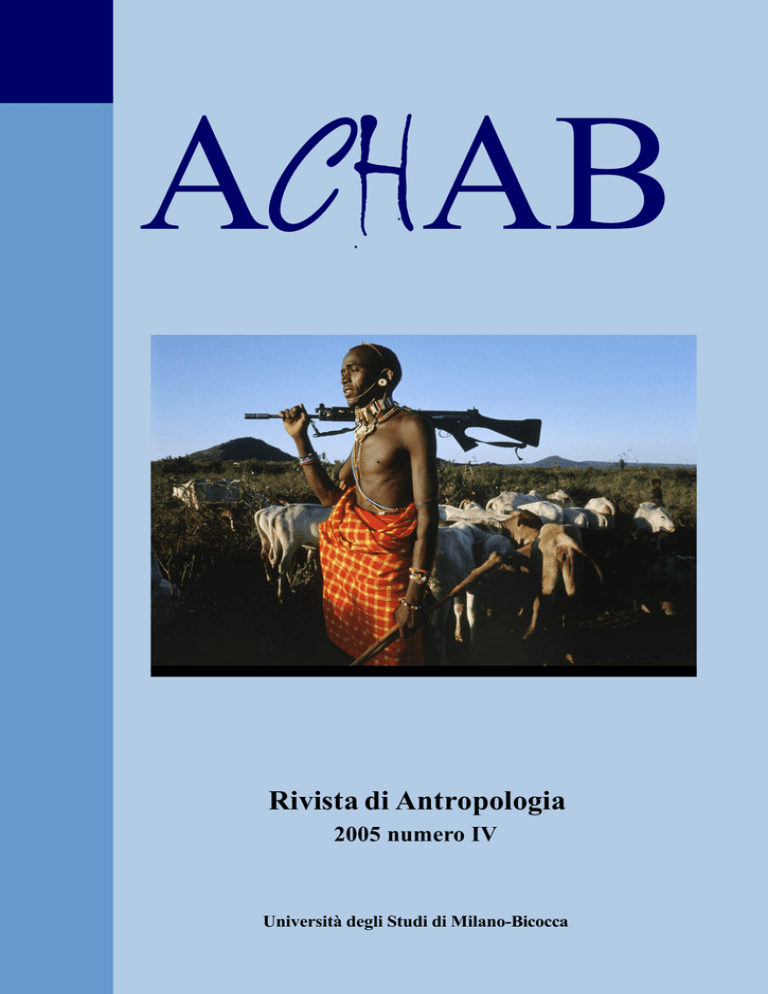

ACHAB

Rivista di Antropologia

2005 numero IV

Università degli Studi di Milano-Bicocca

AChAB

Rivista di Antropologia dell'Università di MilanoBicocca - Numero IV

Redazione

Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi

Se volete collaborare con la Rivista

inviando vostri articoli, oppure,

contattare gli autori, scrivete a:

[email protected]

Ha collaborato

Fabio Vicini

Progetto Grafico

Lorenzo D'Angelo

Impaginazione

Amanda Ronzoni

Tiratura: 400 copie

Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del domino di alcune immagini

utilizzate in questa rivista. Gli autori sono invitati a contattarci.

*Immagine in copertina e a lato tratte da: www nationalgeographic.com

*Immagine a pag. 19 tratta dal sito: www.capperi.net

Visitate il sito www.studentibicocca.it/achab

Gli articoli pubblicati in Achab non rispecchiano necessariamente il punto di vista della Redazione.

In questo numero...

2

Claude Meillassoux

di Fabio Viti

4

Antropologia sociale e storia dei processi etnogenetici nell'altomedioevo

di Amalia Rossi

11

Dolori che migrano in corpi che ricordano.

Congetture sulla fine di un rapporto terapeutico

di Lorenzo D'Angelo

19

Il silenzio e la memoria.

Riflessioni sulla memoria culturale fra i Roma

di Paola Toninato

27

Retoriche dello sviluppo: da Harry Truman a Colin Powell

di Paolo Borghi

31

Achab segnala...

33

Garden of Peace

1

Claude Meillassoux (1925 - 2005)

di Fabio Viti

Claude Meillassoux è morto a Parigi il 2 gennaio 2005.

Antropologo e africanista, era nato a Roubaix il 26 dicembre

1925. Dopo aver compiuto studi di economia e scienze politiche,

in Francia e negli Stati Uniti, e aver lavorato nel settore

commerciale e finanziario (compreso nell'amministrazione del

piano Marshall), era giunto all'antropologia relativamente tardi, in

seguito al decisivo incontro con Georges Balandier.

Sotto la direzione di Balandier aveva compiuto la sua prima

ricerca sul campo in Costa d'Avorio (1958), dalla quale sarebbe

scaturita la sua tesi di dottorato presso la VI sezione dell'Ecole

Pratique des Hautes Etudes (1962), pubblicata due anni dopo con

il titolo di Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire.

In questo importante lavoro, Meillassoux è stato il primo studioso

a mettere in atto una antropologia economica di ispirazione

marxista, ribadita un decennio più tardi nel suo lavoro forse più

famoso, Femmes, greniers & capitaux (1975), più volte

ristampato e tradotto in sei lingue. Da allora, il suo nome rimane

legato all'applicazione del concetto di modo di produzione alle

società di auto-sussistenza e alle innovative analisi sulla

riproduzione sociale e sui fenomeni dello sfruttamento e della

dominazione esercitati dagli anziani sulle donne e sui giovani

all'interno delle comunità domestiche, abitualmente ritenute

egualitarie.

L'altro grande campo di ricerca di Claude Meillassoux è stato lo

studio della schiavitù cosiddetta domestica, iniziato alla fine degli

anni '60, quando questo tema era ancora avvolto nell'ombra, e

culminato con il fondamentale Anthropologie de l'esclavage

(1986), al tempo stesso studio storico e magistrale sintesi teorica.

In questo saggio, anch'esso tradotto nelle principali lingue,

Meillassoux presenta una teoria compiuta dello schiavo come

anti-parente, nato dal ventre di ferro e di denaro, al quale si

contrappone non la figura astratta del "libero", bensì quella

dell'ingenuo, del co-generato, preso in una rete di dipendenze

familiari multiple, che assicurano la sua protezione e

inalienabilità.

In quello che rimane il suo ultimo libro pubblicato, Mythes et

limites de l'anthropologie. Le sang et les mots (2001), Claude

Meillassoux si è impegnato inoltre in una revisione critica delle

categorie della parentela e in particolare della nozione di

consanguineità, contestando allo strutturalismo un approccio

fondamentalmente ancora intriso di naturalismo.

Entrato al CNRS nel 1963, vi ha svolto tutta la sua carriera,

conseguendone anche la medaglia d'argento nel 1984. Lontano

dai riflettori delle più note università e senza sostegni

istituzionali, Meillassoux ha organizzato per anni seminari

tematici di ricerca e discussione (i famosi "séminaires

Meillassoux"), da cui sono scaturiti importanti volumi sulla

schiavitù, la guerra, la colonizzazione, con la partecipazione dei

migliori specialisti.

L'impegno intellettuale e scientifico di Meillassoux, che si è

rivolto principalmente all'Africa Occidentale (Costa d'Avorio,

Mali e Senegal), ma anche al Sudafrica e all'India, agli Inuit e agli

Inca, ha sempre coinciso con un preciso impegno politico, in

particolare contro l'apartheid e lo sfruttamento neo-coloniale del

sud del mondo, impegno e che lo aveva visto recentemente al

fianco di immigrati e sans papiers, rappresentanti di un nuovo

proletariato internazionale migrante, "riprodotto" a beneficio

dell'Occidente in seno a quella comunità domestica che era stata

l'oggetto dei suoi primi interessi.

Fotografia di Claude Meillassoux a Siena.

Chi scrive ha intrapreso il suo primo terreno in Costa d'Avorio,

nel 1981, grazie a una lettera di Claude Meillassoux, latore Ugo

Fabietti. Quel viatico così autorevole alla semplice richiesta di

informazioni generiche di uno studente che non sapeva niente del

terreno che incautamente si apprestava ad affrontare, dissolse gli

ultimi dubbi e mi impegnò in una esperienza di cui avevo un'idea

ancora molto vaga, come se la prestigiosa cauzione le accordasse

un fondamento che per altri aspetti le faceva ancora del tutto

2

difetto.

Complici forse le mode intellettuali del momento, nonché la sua

posizione istituzionalmente appartata, non ho poi molto

frequentato Meillassoux nei miei anni parigini, tra il 1985 e il

1991, anche se non mancavo mai di andarlo a sentire quando

veniva invitato a parlare all'Ehess o nei diversi convegni e

continuavo a leggere i suoi lavori. Solo più tardi avrei riscoperto

i temi a lui più cari, la schiavitù, il commercio, la guerra, i rapporti

di dominio, come se, passate le ventate più effimere, venisse

spontaneo ritornare a quei luoghi, a quei grandi temi di fondo che,

evidentemente, continuavano a covare in un angolo neanche tanto

remoto, solo in apparenza accantonati. E insieme ai suoi temi è

stato facile ritrovare il suo stile, sobrio, misurato ed essenziale,

laddove domina troppo spesso la contorsione del verbo fine a se

stessa.

Allo stesso modo, è venuto del tutto naturale, preparando insieme

ai colleghi più vicini un convegno del nostro gruppo di lavoro sui

rapporti di dipendenza, pensare proprio a lui, come quando si

vuole andare sul sicuro. Così, Claude Meillassoux aveva

partecipato recentemente al convegno "La vita in prestito. Debito,

dipendenza e lavoro" (Certosa di Pontignano, Siena, 24-26

settembre 2004). Piuttosto provato nel fisico ma sempre

lucidissimo, aveva presentato una densa comunicazione sul

debito di vita ("A qui doit-on la vie?"), nella quale coniugava i

suoi interessi demografici più recenti con quelli legati alla

produzione e alla riproduzione. Finito il convegno, l'avevo

accompagnato a Firenze, dove si sarebbe trattenuto un altro

giorno per una visita agli Uffizi, in cerca di opere del suo pittore

preferito, il Pinturicchio.

Claude Meillassoux ha lasciato un'opera importante ma

incompiuta. Due volumi sono in attesa di pubblicazione

(Anthropologie de case, t. 1; Anthropologie de salon, t. 2), mentre

un terzo, a cui stava lavorando, è rimasto nel suo computer (La

Bible sans Dieu). Con lui scompare uno studioso di fama

internazionale, ancora molto attivo e coerentemente legato a una

ispirazione marxista non dogmatica, per la quale aveva subito

negli anni una progressiva emarginazione dagli ambienti

intellettuali più alla moda. Non per questo il suo contributo a una

antropologia critica sarà dimenticato.

Bibliografia delle principali opere

Meillassoux, C., "Essai d'interprétation du phénomène économique dans les sociétés traditionnelles d'auto-subsistance", Cahiers

d'Etudes africaines, 1, 4, 1960: 38-67.

Meillassoux, C., Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire, Paris - La Haye, Mouton, 1964 (ristampa, Paris, Ehess, 1999).

Doucoure, L., Meillassoux, C., Simagha, D., Légende de la dispersion des Kusa: épopée soninke, Dakar, Ifan, 1967.

Meillassoux, C., Urbanization of an African Community: Voluntary associations in Bamako, Seattle, American Ethnology Society,

University of Washington Press, 1968.

Meillassoux, C., a cura di, The Development of Indigenous Trade and Markets in West Africa, London, Iai - Oxford University Press,

1971.

Meillassoux, C., a cura di, Qui se nourrit de la famine en Afrique?, Paris, Maspero, 1974.

Meillassoux, C. a cura di, L'esclavage en Afrique précoloniale, Paris, Maspero, 1975.

Meillassoux, C., Femmes, greniers & capitaux, Paris, Maspero, 1975 (ristampa, Paris, L'Harmattan, 1992; trad. it., Donne, granai e

capitali, Bologna, Zanichelli, 1978).

Meillassoux, C., L'economia della savana. L'antropologia economica dell'Africa occidentale, a cura di P. Palmeri, Milano, Feltrinelli,

1975.

Bathily, A., Meillassoux, C., Lexique Soninke (Sarakole) - Français, Dakar, Clad, 1976.

Meillassoux, C., Terrains et théories, Paris, Anthropos, 1977 (ristampa, Lausanne, Page Deux, 1999).

Meillassoux, C., Les derniers blancs: le modèle sud-africain, Paris, Maspero, 1979 (trad. it., Gli ultimi bianchi. Il modello sudafricano,

Napoli, Liguori, 1982).

Meillassoux, C., Anthropologie de l'esclavage. Le ventre de fer et d'argent, Paris, Puf, 1986 (trad. it., Antropologia della schiavitù,

Milano, Mursia, 1992).

Meillassoux, C., Messiant, C., a cura di, Génie social et manipulation culturelle en Afrique de l'apartheid, Paris, Arcantère, 1991.

Gendreau, F., Meillassoux, C., Schlemmer, B., Verlet, B., a cura di, Les spectres de Malthus, Paris, Edi-Orstom, Ceped, 1991.

Meillassoux, C., L'économie de la vie. Démographie du travail, Lausanne, Page Deux, 1997.

Meillassoux, C., Mythes et limites de l'anthropologie. Le sang et les mots, Lausanne, Page Deux, 2001.

Su Claude Miellassoux:

Schlemmer, B., a cura di, Terrains et engagements de Claude Meillassoux, Paris, Karthala, 1998.

3

Antropologia sociale e storia dei processi

etnogenetici nell'altomedioevo (secoli V-X)

di Amalia Rossi

Premessa: un curioso confronto interdisciplinare

le quali producono, diffondono e custodiscono i testi e le

tradizioni del gruppo, basando su tali repertori la legittimità del

loro potere e la persistenza del nucleo originario attraverso i

secoli.

Questo parrebbe il tenore delle riflessioni di Smith e Armstrong:

il primo, con il ripristino del concetto di etnia (etnie, dal francese,

dato che in inglese il termine si presenta solo in forma di

aggettivo, ethnic), si fa carico della risoluzione della tensione tra

prospettive eraclitee (strumentaliste e moderniste) e parmenidee

(sostanzialiste ed essenzialiste) dell'etnicità. Ciò significa che la

sua riflessione si vorrebbe discostare tanto da coloro che

professano l'esistenza delle etnie come realtà chiuse, astoriche e

immutate al pari della definizione dell'Essere parmenideo, quanto

dai teorici che, consapevoli del carattere processuale dell'etnicità,

sottolineano il carattere contingente e l'uso strumentale e

meramente politico delle classificazioni etniche e nazionali. Per

Smith la definizione dell'appartenenza etnica non si sottrae alla

storicità; tuttavia i caratteri dell'appartenenza di volta in volta

esplicitati sarebbero parte di un corredo stabile nel tempo e

appannaggio delle elites, vere protagoniste del processo di

mantenimento della matrice etnica (occupazione di un territorio,

difesa dei confini, condivisione di idiomi e costumanze, mitologia

e universi simbolici comuni). E' possibile, sulla base di tale

impostazione, ricucire i brandelli della storia delle etnie europee e

di svelare l'intima connessione tra momenti storici

apparentemente distanti, nel segno della continuità tra i fenomeni

etnici del presente e quelli del passato. I frequenti revival etnici

contemporanei sarebbero dunque spia di un legame etnico latente,

il quale, dal punto di vista teorico, rende possibile riconnettere

fasi storiche apparentemente inconciliabili: per fare qualche

esempio, sulla base di tale prospettiva le sorti politiche del regno

dei franchi possono essere considerate come momento

propedeutico alla Francia di Robespierre (o meglio, a quella di Le

Pen); l'Inghilterra di re Artù può venire riconnessa a quella

dell'attuale nazionalismo antieuropeista; oppure l'organizzazione

politica dei pastori baschi del X secolo può essere vista come la

base storica da cui acquisterebbe legittimità il movimento

indipendentista basco dei giorni nostri. É in gioco la chiara

pretesa di de-biologizzare il discorso etnico, restituendogli

contemporaneamente un quid perenne di significati simbolici e

qualità politiche che contraddistingue un'etnie dall'altra.

Il secondo studioso, Armstrong, anche se ispiratore del testo di

Smith, in modo meno imprudente e più creativo escogita la

definizione di mythomoteur, definito come un repertorio più o

meno stabile di simboli, stereotipi e cliché identitari del gruppo

etnico attivato e trasportato nel corso dei secoli dalle élites del

gruppo, le quali, per propria natura rivestono l'importante ruolo di

garanti della sua continuità, persistenza e compattezza nel tempo

Il problema della formazione degli stati nazione europei

costituisce un interessante spazio di riflessione entro cui il

discorso storico e quello antropologico tendono a convergere,

sviluppando un dibattito interdisciplinare ricco di suggestioni e

volto, tra l'altro, a determinare le implicazioni teoretiche e gli usi

legittimi del concetto di etnicità. Una folta schiera di antropologi,

storici e sociologi, come B. Anderson, E. Hobsbown, T. Ranger,

A. Cohen e E. Gellner, per citarne solo alcuni tra i più autorevoli

del dibattito, sostengono che i movimenti nazionalistici a base

etnica costituiscano dei fenomeni del tutto inediti nella storia

europea, che siano contingenti e che scaturiscano da un uso

strumentale delle categorie etniche a fini politici. I sostenitori di

una tale impostazione, definiti modernisti e strumentalisti,

ritengono dunque che non vi sia né possa esservi una continuità

tra le finalità e i mezzi della conservazione e mobilitazione

dell'identità etnica nei diversi periodi della storia. Tali

impostazioni derivano da un atteggiamento costruttivista, che

enfatizza la natura 'immaginata', 'fittizia' e 'costruita' delle formule

etniche e dei loro derivati politico-ideologici, e poiché prendono

le mosse dalla crisi dei paradigmi in auge prima degli anni

sessanta sono apertamente avverse alle prospettive funzionalista e

neo-positivista. L'oggetto dell'indagine non è tanto il gruppo

etnico in sé, quanto le sue relazioni interne (tra i suoi membri) ed

esterne (con altri gruppi, istituzioni ecc.).

A tale insieme di prospettive altri studiosi come A. D. Smith e J.

Armstrong contrappongono alcune teorie volte ad enfatizzare

l'oggettività dell'appartenenza etnica (lingua, discendenza,

condivisione del territorio, memoria di guerra ecc.) da cui

prenderebbero forma nel tempo diverse forme di rivendicazione

politica. In particolare l'esistenza stessa degli stati nazione, così

come dei processi culturali e politici che hanno portato alla loro

affermazione, sarebbero la continuazione di una progettualità

politica sorta in concomitanza con la formazione dei regni etnici

della tardoantichità. La ragione della periodica ricomparsa delle

rivendicazioni etniche in chiave nazionalistica, in Europa come

nel resto del mondo, andrebbe rintracciata nell'esistenza di nuclei

stabili di trasmissioni di valori etnici legati alla interpretazione

unidirezionale del materiale storiografico locale. I teorici in

questione concentrano l'attenzione sulla capacità dei gruppi di

conservarsi grazie alla stabilità delle componenti oggettive

dell'appartenenza, come la condivisione di una stessa lingua,

territorio, memoria, sistemi simbolici. I documenti e le fonti

storiografiche, così come i materiali etnografici e le opere

letterarie, vengono presi in esame in quanto testimonianze sincere

e imparziali della storia e della vitalità del gruppo etnico. In

quest'ottica un ruolo teorico fondamentale è assegnato alle élites,

4

e nello spazio. Secondo Poutignat e Streff-Feinart vi è così il

rischio di compiere 'un giro del quadrante', ovvero di risostanzializzare i gruppi etnici, in aperta controtendenza rispetto

alle acquisizioni di Frederick Barth (1969), che hanno reso

possibile pensare i gruppi etnici come prodotti di relazioni sociali

ed ambientali storicamente date e non come entità capaci di

attraversare il tempo e lo spazio senza che ne venga scalfita la

sostanziale unità e compattezza.

Rappresenta quasi una curiosità il fatto che su tale punto siano

indirettamente intervenute le più recenti riflessioni della

storiografia contemporanea: le opinioni di Smith e Armstrong

sono infatti state messe in discussione da W. Pohl, professore

all'Accademia delle Scienze di Vienna ed esperto di questioni

etniche nell'altomedioevo. Tale autore, attraverso l'analisi della

complessa trama del panorama etnico tra il IV e il X sec. d.C.,

nega che nell'altomedioevo esistessero dei popoli compatti

(franchi, germani, goti, burgundi, longobardi, sassoni ecc.), e

dimostra come le identità del passato fossero ancora più fluide e

manipolabili di quelle del presente, e che fondare la propria forza

politica sull'idea di un origine ancestrale comune costituisce

un'ottima strategia di cui spesso e volentieri ci si serve, tanto nel

passato quanto nel presente. Come vedremo le istanze che

portarono alla genesi dei regni etnici non erano ascritte agli

individui ed ai gruppi seguaci del progetto politico dei vari capi,

ma venivano accuratamente selezionate da chi vi prese in qualche

modo parte in base ai vantaggi che tale posizione garantiva,

ovvero secondo una logica relazionale, contingente e situazionale.

In quest'ottica il tentativo di ricomporre un mythomoteur

simbolico per dare giustificazione dell'esistenza oggettiva di un

etnia e del suo periodico revival è ostacolato dalla frantumazione

dei documenti e dei reperti storici in enunciati discutibili e aperti

ad interpretazioni. Appare curioso che la proposta di Pohl fornisca

una conferma del fatto che il passato di un presunto gruppo etnico

sia vincolato al presente della nazione in funzione di un uso

strumentale della memoria locale presente e non in virtù di una

fantomatica ed immutata sostanza simbolica, come vorrebbero

Armstrong e Smith.

In alcuni suoi interventi in convegni e seminari tenuti in Italia

(Venezia, febbraio 2001; Bologna, ottobre 2002; Spoleto, aprile

2004) Pohl avverte esplicitamente come la comprensione del

passato sia indispensabile alla comprensione del presente,

soprattutto in una fase di intense interdipendenze, come quelle

che caratterizzano anche gli scenari contemporanei in una fase di

globalizzazione. Lungo la trattazione saranno analizzati alcuni

temi trasversali all'opera di Pohl e dei suoi colleghi, che

permetteranno di capire come il sistema di interdipendenze

europeo nel medioevo si basasse su dinamiche comparabili a

quelle operanti nel mondo contemporaneo. Rappresenta una

curiosità anche il fatto che gli stessi strumenti teorici corroborati

dagli studi sociologici sulla contemporaneità migrino nell'area

disciplinare della storia medievale, i cui esperti sopperiscono alla

carenza di dati e materiali storiografici mediante l'adesione ad

alcuni concetti del discorso filosofico e della teoria antropologica

degli ultimi quarant'anni, restituendo tono al corpo dalla critica

anti-funzionalista ed anti-positivista ed accettando le

trasformazioni da questa suscitate sui metodi della classificazione

ed analisi delle fonti.

Una prima argomentazione prende in considerazione il potenziale

'etnogenetico' della mobilità geografica e dei processi migratori

nel medioevo, in cui Pohl e altri studiosi mettono alla prova le

conoscenze sociologiche sulle migrazioni e sulle diaspore

contemporanee acquisite recentemente dagli etnologi. Un

secondo spunto è dato dalla problematica del contatto culturale tra

romani e barbari, che sfocia nelle dinamiche di classificazione

(sapere) e controllo (potere) delle componenti barbariche

all'interno e presso le regioni di frontiera fino a cui si estendeva

l'impero romano. Si tratta ancora una volta di un tema che

riguarda da vicino altri concetti prodotti dagli studi socioantropologici contemporanei. Una terza questione, derivante dalle

prime due, implica una presa di coscienza della complessità dei

sistemi di interdipendenza generati dal contatto culturale ed porta

alla assunzione dell'ipotesi dell'esistenza di processi globalizzanti

anche in contesti diversi dalla presente modernità.

Viene sviluppata un'ipotesi e posto un quesito: l'ipotesi è che il

sistema raccolga in sé diverse relazioni di potere, di cui

l'organizzazione statuale ufficiale rappresenta solo un livello

specifico tra altri, e che la latenza di questi agenti paralleli emerga

a fronte di particolari fenomeni ecologici e demografici, oltre che

politici paralleli. É a partire da tali relazioni apparentemente di

second'ordine che, nell'Europa tardoantica, in situazioni di densa

interazione, si crea lo spazio per l'emersione di nuove forme di

potere, culminante nell'ufficialità dei regni romano-barbarici, forti

dell'uso strumentale delle categorie etniche e capaci di adottare

registri e strutture di potere universalistiche a fini particolari e

contingenti. Infine, a quali trasformazioni si va incontro, in un

mondo, quello di oggi, in cui l'interdipendenza tra i gruppi e la

mobilità umana raggiungono livelli non ancora sperimentati? Il

quesito rimane aperto per varie ragioni, ma indubbiamente

l'analisi di Pohl permette di interpretare con maggior cognizione

di causa la genesi violenta di nuove forme politiche nella

contemporaneità, nuove forme di potere e reclutamento capaci di

lacerare il tessuto compatto degli attuali imperi economici e

politici. Ci si accorge che, forse, ciò che definiamo medioevo non

si è ancora concluso.

Il potenziale etnogenetico della mobilità umana e delle

migrazioni

Un primo accenno va fatto al potenziale etno-genetico della

mobilità umana e dei fenomeni migratori. Notoriamente è a

seguito di una lunga fase di 'decadenza' delle istituzioni e

dell'autorità dell'impero romano che sul continente europeo si

delinea una "ininterrotta crisi etnica", ovvero un rimescolamento

di gruppi etnici e popoli di enorme complessità (Gasparri, 1998:

15). Le tendenze della storiografia sono state generalmente quelle

di considerare la fase tardo-antica come una fase di declino,

dovuto principalmente alle incursioni di gruppi di barbari, al

lassismo della popolazione autoctona e alla tracotanza degli

5

invasori. Questi ultimi sono stati dipinti come popoli compatti dai

testimoni coevi (i Goti, i Longobardi, i Franchi, gli Unni, i

Burgundi, i Germani ecc.), ed in questi termini li si è concepiti

fino ad oggi, tanto che la tesi di Smith sembrerebbe per certi versi

plausibile.

Le Voelkerwanderungen, migrazioni di popoli, sono fenomeni

demografici prodottisi a seguito di massicci spostamenti di gruppi

nomadi dalle steppe asiatiche; si riferiscono all'oggettiva

incapacità, per le strutture del potere imperiali, di sostenere

politicamente il carico demografico nelle frontiere a nord

dell'impero. Appare significativo che parte della storiografia, ed

in particolare quella francese ed italiana, le abbiano definite

univocamente invasioni barbariche. Evidentemente la mobilità

umana, essendo il presupposto per la comunicazione ed il contatto

socio-culturale tra gruppi anche molto diversi, incide fortemente

sui processi identitari, e ciò è vero per ogni periodo della storia.

Diversi sono i modi attraverso cui storici e sociologi hanno

argomentato la questione. Smith, sempre in riferimento

all'esperienza dei popoli delle steppe che confluirono nei territori

dell'Impero, sostiene che la formazione dei mythomoteur che

garantì la continuità del gruppo sia dovuta all'emergere di un

sentimento nostalgico nelle collettività che da poco tempo erano

passate da uno stile di vita nomadico a quello sedentario. La

nostalgia per i tempi passati deriva dall'insicurezza della vita

sedentaria e favorisce, secondo Smith, il coagularsi di miti e

leggende intorno al passato del gruppo, alle sue origini in una

patria lontana (1986: 121).

Gasparri (1997), in modo più analitico, evidenzia il potenziale

etnogenetico delle migrazioni a partire dalla tardoantichità. In

primo luogo egli distingue tra le pratiche semi-nomadiche dei

gruppi "tribali" ai confini dell'impero e le vere e proprie

Wanderungen. I territori "tribali" erano piuttosto stabili e la

circolazione dei gruppi vincolata a spazi determinati. Gli

spostamenti dei villaggi erano periodici e di breve distanza. Altra

cosa erano le migrazioni. Pur usando un lessico non ancora del

tutto consapevole delle dinamiche micro-relazionali messe allo

scoperto da Pohl negli anni più recenti, egli esamina alcune

mitologie relative alla migrazione dei Longobardi, che giunsero in

Italia con Alboino nel 568 d.C. e che rivendicavano origini

ancestrali in Scandinavia. Dello spostamento del gruppo etnico

designato con questo nome si hanno molte informazioni: si stima

che i primi movimenti migratori verso sud si siano avuti intorno

al III sec. d.C.

Come direbbe Pohl, ciò che è interessante non è tanto la capacità

di un popolo barbarico di sfidare e vincere un'organizzazione

mastodontica come quella imperiale. Il pregio maggiore starebbe,

infatti, nel fatto che piccoli gruppi siano riusciti a concepirsi come

popolo, in termini contrastivi rispetto alle strutture esistenti. Le

migrazioni ebbero un ruolo fondamentale nel rimescolare questi

gruppi e ridisegnarne i confini etnici1. Il traffico umano, insomma,

è intimamente connesso alla genesi e alla persistenza di istanze

identitarie particolari, al mutamento culturale e alla

politicizzazione dell'etnicità e le dinamiche ad esso connesse

sembrano sfuggire alla capacità euristica di dicotomie teoretiche

molto

diffuse

(comunità/società,

centro/periferia,

tradizionale/moderno ecc.).

Per tornare alle teorie sulla fine dell'Impero romano, la tesi di

Gibbon (1776: 240-455) sulle invasioni barbariche, sintesi

emblematica dell'approccio tradizionale, si rifà alle testimonianze

dei personaggi del tempo ed il suo affresco è ancora oggi la

sistemazione più rigorosa del materiale storiografico a

disposizione sul tema. Per Gibbon, che si riferisce a questi eventi

soprattutto sulla base delle testimonianze di Ammiano

Marcellino, i barbari invasori sarebbero stati radicalmente alieni

ai romani, nell'aspetto, nelle costumanze, nell'organizzazione. Le

diffuse pratiche di mobilità nell'Europa altomedievale, anche

prima delle Voelkerwanderungen, connessi alle usanze seminomadiche dei gruppi, ai commerci, all'azione amministrativa

degli eserciti e all'evangelizzazione proto-cristiana non

coincidono con questa visione. L'approccio di Gibbon ha

restituito un'immagine dicotomizzata del rapporto tra romani e

barbari, che ha favorito la concezione di una cesura fatale tra

l'universalismo imperiale ed il particolarismo della fase

medievale. La percezione della decadenza da parte dei cronisti

portatori dell'identità romana ha sicuramente favorito l'adozione

di tale prospettiva. Essa ha altresì giustificato operazioni

euristiche non proprio legittime. A partire dalla riflessione di

Gibbon, Tylor elaborerà l'ipotesi di regresso culturale, come

quello che si avrebbe avuto a partire dalla caduta dell'impero

romano d'occidente (in Fabietti, Storia dell'antropologia, 1990).

A seguito della migrazione, secondo le teorie tradizionali, vi

sarebbe stata una radicale separazione tra la popolazione

autoctona e gli invasori, riprodotta tanto nella separazione etnica

degli spazi urbani, quanto nelle differenze nei costumi,

nell'abbigliamento e nell'aspetto, nelle armi ecc. Come si vedrà

nel paragrafo successivo, l'argomentazione di Pohl ruota intorno

all'idea di una lenta e capillare trasformazione che non implicò

assolutamente l'apartheid sistematico, ma che anzi favorì

radicalmente il meticciamento culturale, già molto tempo prima

dell'invasione dei Goti.

L'integrazione dei barbari e la trasformazione dell'impero

L'assunzione del paradigma etnico implica una revisione radicale

della dicotomia barbari/romani, come questa traspare dai testi del

tempo e dalle interpretazioni storiografiche. Pohl ritiene che la

realtà fosse molto più complessa e che la discesa in Italia degli

Ostrogoti, dei Longobardi e dei Franchi non possa essere

interpretata indipendentemente dalla politica di frontiera praticata

dall'amministrazione imperiale. Nel quinto secolo, al di là dei

confini dell'Impero, sopra il Reno, oltre il Danubio, vi erano

gruppi che i Romani definivano Gentes, o Ethnos, o Nationes, o

Tribus. Negli scritti la distinzione tra questi termini è piuttosto

vaga. Foederati erano quei gruppi che, assoggettati all'impero,

fornivano braccia per la coltivazione della terra e uomini, da

impiegare come soldati nelle conquiste successive. L'esercito

romano era molto composito e per esso combattevano proprio

quei barbari apparentemente così diversi. La conoscenza di lingue

6

straniere era piuttosto diffusa, sia nelle province vicine che in

quelle lontane da Roma. Il latino era ovviamente lingua franca,

mezzo universale del culto cristiano, della diplomazia, dei

commerci, del diritto e dell'arte; il greco, se possibile rivestiva

ancora più prestigio. Il cristianesimo si era già diffuso ovunque,

come religione dell'Impero, e la sua affermazione era dovuta

proprio alla capacità del suo messaggio universalistico, di

adattarsi, mediante il culto dei santi, alle pratiche politeiste diffuse

un po' ovunque.

La diffusione capillare del cristianesimo aveva fatto in modo che

questo si confondesse in sincretismi particolari con le forme

cosiddette 'pagane'. Dall'universalismo giudaico-cristiano viene

confermata la visione di un'umanità divisa in popoli e stirpi, non

diversamente da quanto suggerivano le sistemazioni

storiografiche ed etnologiche dell'antica Grecia. Le implicazioni e

gli usi politici di simboli e rappresentazioni fluttuanti nello spazio

e nel tempo, come nella visione di Armstrong, sono stati

effettivamente utilizzati come carburante nelle costruzione e

mantenimento delle identità passate e presenti. Si tratta di un

crogiuolo di culture, appartenenze, distinzioni. La versione

ufficiale di tale groviglio etnico-culturale era data dall'Impero,

che conquista dopo conquista registrava i nomi dei gruppi con cui

veniva in contatto, descrivendone talvolta i costumi, ma

soprattutto dando conto delle relazioni diplomatiche e militari che

essi intrattenevano con le élites. Qualcosa di non diverso da ciò

che viene descritto da Amselle in Logiche meticce a proposito

dell'uso delle categorie etniche nei contesti coloniali, e delle

finzioni di conoscenza e controllo insiti nella registrazione scritta

della diversità.

Già a partire dal III secolo d.C., l'arrivo dei gruppi dall'est fu

qualcosa di graduale, con picchi non molto elevati di qualche

decina di migliaia di uomini. La loro discesa non fu improvvisa,

la composizione dei gruppi non omogenea, ed il fenomeno va

legato alle complesse fasi di assimilazione ed integrazione delle

nationes, che implicavano riconoscimenti pecuniari notevoli agli

ufficiali di origine barbarica, una loro partecipazione attiva alle

sorti politiche dell'impero, già molto tempo prima dell'arrivo degli

"invasori". Il sistema imperiale era già in crisi al momento della

divisione tra Impero romano d'Oriente ed Occidente2. Pohl nota

come gli ufficiali originari delle province avessero compreso

come trattare con i romani, ai fini di ottenere vantaggi per sé, per

i propri eserciti e la propria gente.

Fenomeni di mimesi sono piuttosto frequenti. Pohl si riferisce ai

racconti che riportano le gesta di generali romani che, una volta

arrivati nella provincia, adottano gli usi delle popolazioni

straniere, si tingono i capelli di rosso, ai modi dei germani,

prendono a vestire come loro e a parlare il loro dialetto. Allo

stesso modo moltissimi ufficiali stranieri si romanizzano (o

meglio ellenizzano, dato che l'ondata universalista anteriore

trasportava i significati culturali elaborati in seno alla tradizione

ellenistica). Le élites dei gruppi di frontiera avevano un'idea

precisa dei vantaggi che avrebbero potuto ottenere dall'Impero,

che concedeva anche la cittadinanza, Romanitas, con lo scopo di

integrare gli stranieri nel proprio sistema. Verso la metà del V sec.

più della metà degli ufficiali dell'impero erano di origine

barbarica: scrive Pohl che "l'aristocrazia senatoriale, nonostante le

sue immense ricchezze e la sua influenza, aveva perso il controllo

delle forze armate, ampliando così il fossato che separava

l'esercito imbarbarito e le autorità civili. Specialmente nell'impero

d'Occidente l'accesso al potere richiedeva ora di avere familiarità

con entrambi i mondi, e nel lungo termine questo diede ai barbari,

che invidiavano e imitavano i modi romani, un chiaro vantaggio

sui Romani, i quali disprezzavano i barbari e non potevano

ispirare una duratura lealtà ai soldati che pagavano. Barbari

romanizzati, come il vandalo Stilicone, lo svevo Recimero, il

burgundo Gundobaldo, e lo sciro Odoacre dominarono i giochi di

potere in Occidente per tutto il V secolo. Nel 476 Odoacre chiude

la serie di insignificanti imperatori d'Occidente e continua a

governare come re nel nome dell'imperatore d'Oriente: uno dei

più famosi non-eventi della storia, la non-fine dell'impero

romano" (Pohl, 2000: 45-46).

Una lenta e travagliata trasformazione, non un'eclissi improvvisa,

quella dell'Impero Romano. I comandanti degli eserciti avevano

una chiara consapevolezza di essere considerati dai romani dei

popoli, alla maniera biblica, ed una serie di percorsi alternativi a

quelli ufficiali si aprivano negli interstizi della società complessa,

percorsi entro cui guadagnano spazio strategie inedite di accesso

al potere. Altri tipi di alleanze e legami di lealtà, altre forme di

potere avrebbero preso il posto dell'organizzazione imperiale.

Non è la guerra tra una società con stato ed una società senza

stato, non si tratta di un conflitto tra barbari e romani.

Ancora secondo Pohl "il processo di assimilazione venne

facilitato dal fatto che il sistema di potere che controllava l'impero

lasciava spazio a forme di lealtà personale all'interno del sistema

burocratico, a legami etnici o regionali al di sotto della

sovrastruttura imperiale (corsivo nostro); quelle che definiremmo

le strutture del potere barbariche e romane non erano mai in

opposizione nel corso della storia romana" (ibidem, 44). Gli stati

successori barbarici si fondavano su forme di lealtà etniche e

regionali che resero possibile l'accesso collettivo al potere da

parte di nuovi gruppi: l'emblema di tale forma di organizzazione

era il re. Gruppi etnicamente molto compositi, assoldati da capi

carismatici volti contro Roma, finirono per costituire popoli

compatti agli occhi delle élites imperiali. La rilevanza

dell'identificazione etnica per l'integrazione dei barbari nel

sistema imperiale venne facilmente trasferita alla coscienza degli

ufficiali stranieri. In un mondo così vario, ciò fece in modo che

proprio l'enfasi sull'appartenenza ad un popolo divenisse

strumento imprescindibile all'ottenimento di vantaggi simbolici e

materiali. Vantaggi che erano per lo più rappresentati dalle cariche

simboliche, dalle imponenti ricchezze, dalle strutture del potere

su cui si era retto l'Impero. L'etnogenesi è dunque, prima di tutto,

un processo relazionale, ed in casi di intensa interazione tra

gruppi, l'etnicità tende ad essere utilizzata in termini strumentali,

a fini politici. La frase conclusiva del testo di Pohl, relativa alla

sconfitta dell'esercito avaro da parte di franchi bulgari e slavi è

sicuramente indicativa di quelli che furono processi molto

intricati ed eterogenei. Gli insuccessi contro questi gruppi

7

"lasciavano ormai apparire alla nuova generazione poco

promettente identificarsi ancora come Avari" (2000: 237).

apparenza più contrastanti. Ciò vale tanto per la storia quanto per

l'antropologia.

Il documento/monumento non può più essere interpretato solo in

base agli eventi che esso descrive e ai suo contenuti espliciti.

Limitare l'analisi e la comparazione dei testi al problema della

loro veridicità, potrebbe significare rinunciare alla comprensione

del contesto in cui tale testo compare, rinuncia a vederlo come un

'nodo di un reticolo' in cui convergono altre esperienze,

rappresentazioni, testi. Nelle discrepanze tra un racconto e l'altro

potrebbero insinuarsi una serie di variabili determinanti capaci di

riassumere in sé altre infinite variabili. Tra queste lo status dello

scrivente, la sua personalità, la circostanza della stesura del testo,

il suo pubblico potenziale e molti altri fattori. Rilevare tutte

queste possibilità circostanziali permette di far dire al documento

molto più di quello che esso generalmente rivela. Pohl fa sua la

lezione di Foucault e ciò lo porta a considerare la dimensione

performativa della parola scritta, ma anche la natura politica delle

designazioni etniche: egli scrive infatti che "per noi è importante

il modo in cui i testi contribuirono alla formazione dell'identità

(…). Gli autori greci e latini che dal IV secolo impiegano

designazioni etniche e informano sui loro rappresentanti erano per

lo più direttamente vicini a questo inquietante mondo di popoli:

sia che prendessero parte alle guerre contro i capi di quelle genti,

come Ammiano Marcellino, che con loro trattassero, che fossero

loro subordinati in qualità di clerici come Gregorio di Tours,

Isidoro e Beda, che per essi coprissero alte cariche amministrative

come Cassiodoro, che si vantassero essi stessi di un'origine

barbarica, come Giordane e Paolo Diacono. Si può rimproverare

loro che ognuno di essi, quantomeno retrospettivamente, è

orientato verso fini politici e scrive in maniera tendenziosa. Ma

proprio questo permette di nuovo di compiere deduzioni

relativamente a quelle strategie politiche nelle quali le identità

etniche dovevano affermarsi (…). Innanzitutto i testi

contribuirono alla costruzione della realtà (…) e crearono lo

spazio nel quale le etno-genesi potevano avere successo"

(Ibidem: 17-18).

Gli interessi politici celati dal discorso etnico mostrano, almeno

nel contesto altomedievale, come l'ascesa di personalità di origine

barbarica sulla scena politica ufficiale fosse dovuta all'azione

congiunta del sistema di integrazione (sviluppato dall'esercito e

dalla burocrazia romani) e delle pressioni migratorie dei gruppi

modellati dalla stessa 'nomenclatura' romana: queste resero

possibile l'innestarsi di nuove relazioni di potere nella struttura

costruita dalla potenza imperiale. Più ancora che confermare la

prospettiva strumentale che, come è stato sottolineato, non riesce

a dar conto completamente della persistenza dei gruppi al di qua

del confine che le separa da un esplicito attivismo politico, la

teoria di Pohl sembra dimostrare la bontà del concetto di salienza

(vedi Poutignat, 2000: 136-150) e presentare l'etnicità come una

dinamica contingente. L'identità etnica diviene saliente in

particolari situazioni: in un'ottica situazionale gli individui

tendono ad agire in base alla rilevanza che l'ostentazione o

l'occultamento di una particolare identità possono avere per

l'auto-accrescimento e la difesa del Sé individuale e collettivo.

Globalizzazione, potere ed etnicità nell'altomedioevo

L'etnicità politica non è un fenomeno moderno, come giustamente

rileva Smith. Contemporaneamente però l'uso politico

dell'etnicità è totalmente contingente, e non se ne può dimostrare

la continuità a priori, sulla base di un Traditionskerne stabile che

si fa veicolo di un mythomoteur compatto. Solo a posteriori,

mediante un'analisi dei comportamenti strumentali che regolano il

fluttuare instabile di simboli e formule politiche universalistiche è

possibile immaginare (non dimostrare) una continuità tra le

formule etniche del passato e le formazioni politiche del presente.

In poche parole, le fratture, le incoerenze nei testi e nelle

narrazioni, gli oblii e le riesumazioni funzionali rendono troppo

frammentario il mythomoteur che ha orientato la formazione dei

regni da quello che guida le élites nazionaliste dell'ottocento, a

maggior ragione per quel che riguarda la comunanza di fini

postulata da Smith.

Quello che Pohl ha in mente è un mondo di continue

rielaborazioni, rifrangenze e dispersioni di forme e significati

universali (la confessione cristiana, il latino e il greco, i testi

biblici, le cariche politiche e le pratiche giuridiche, ad esempio),

rese possibili da pratiche relazionali contrastive, fortemente

vincolate a meccanismi psico-sociali e alle configurazioni

contingenti degli eventi. L'esistenza ed i contenuti del

mythomoteur dipendono sempre dall'esistenza e contenuto di

modelli analoghi, e la loro costituzione ed uso dipende

direttamente dal vantaggio contingente che l'élite di un gruppo

può trarne. L'elaborazione della memoria del gruppo è

discontinua e contingente: esattamente come per lo stato nazione,

il modello del regno prende le mosse da forme di 'segmetarietà'

apparentemente inferiori al modello centralizzatore, ma

contemporaneamente capaci di sfruttare le sue stesse tecniche

classificatorie, militari, politiche ai propri fini. L'accentramento

tuttavia non significa il passaggio ad una forma statuale

contrapposta ad una forma segmentaria, come il passaggio dal

sistema tribale a quello del regno. Il quadro di forti

interdipendenze tra gruppi, come quello postulato da Pohl in

riferimento alla teoria dei sistemi di Luhmann, andrebbe

privilegiata una prospettiva segmentaria, che possa tener conto

dell'esistenza di diversi livelli ed articolazioni dei rapporti di

potere e di diversi livelli di conflittualità cui questi danno, e non

di una contrapposizione netta tra civiltà e barbarie, forme statuali

e forme segmentarie. Solo in questo modo si possono spiegare

molti eventi e molti non eventi.

Pohl è particolarmente consapevole del fatto che la dicotomia

barbari-romani, pur emergendo chiaramente nei racconti dei

personaggi del tempo, non renda conto del fatto che tutti questi

gruppi appartenessero ad un medesimo sistema di

interdipendenze. Buona parte del materiale storiografico a

disposizione degli storici, se interpretato in termini strumentali, è

suscettibile di far combaciare anche i testi documentari in

8

Pohl avverte il suo pubblico di quanto possa essere fuorviante

concepire i nazionalismi etnici come delle forme 'naturali' di

realizzazione politica, e giustifica quest'ipotesi dimostrando come

la formazione dei regni, a partire da formule di coesione

segmentarie, non sia dovuta all'isolamento e al 'mantenimento

simbolico' di un'etnia, ma alla accresciuta

interazione tra gruppi nell'ambito di un medesimo

sistema socio-politico.

Le considerazioni di Pohl mostrano come una

profonda collaborazione tra paradigmi socioantropologici e le teorizzazioni di lungo periodo

operate dagli storici possano rinnovare le perplessità

riguardo alla legittimità delle dicotomie civiltàbarbarie, universalismo-particolarismo, societàcomunità, segmentarietà-statualità, tradizionemodernità. In particolare una visione bipolare di un

sistema tribale barbaro contrapposto ad un sistema

statale romano nella tarda antichità è del tutto

fuorviante e non spiega né i molteplici sincretismi, il fluttuare di

simboli e forme universalistiche in Europa, né dà conto dei

continui conflitti e guerre che si succedono nei territori ai confini

dell'impero.

Il riferimento di Pohl al Soziale Systeme di Niklas Luhmann

(1988) è costante. Si prendano ad esempio le sue considerazioni

sul rapporto tra i centri del potere avari ed unni e Costantinopoli:

"Dall'analisi della loro contrapposizione all'impero diventa chiaro

che i vecchi spauracchi della letteratura storica occidentale, i

cavalieri e i distruttori dalle steppe dell'oriente, mai corrisposero

in realtà allo stereotipo della dissolutezza e della ferocia.

Anch'essi dovevano seguire regole implicite, altrimenti non

avrebbero potuto salvaguardare il loro dominio. Proprio il centro

di potere avaro ed unno svilupparono una vivace

comunicazione con la corte imperiale, da cui

Bisanzio poteva imparare ancora alcuni secoli più

tardi (…). Dal punto di vista della teoria dei sistemi

i barbari non erano al di fuori del sistema. Niklas

Luhmann ha sottolineato che i conflitti non

costituiscono affatto una crisi, anzi, una rottura

della comunicazione, ma un periodo di

comunicazione intensa, anche se specifica,

attraverso la quale il sistema si trasforma" (Pohl,

2001: 204). Più avanti, nel testo, si scorgono altri

riferimenti alla conflittualità come qualcosa di

legato alla interdipendenza troppo elevata (2001:

234) tra gli eserciti barbarici e lo stato romano. Era evidente che

l'esercito romano non era riuscito ad integrare completamente i

gruppi assoggettati, ed il mito di una pax romana celava a

malapena l'evidenza che i conflitti etnici ed i regionalismi

nell'area mediterranea erano ben vivi. Scrive Pohl "nel corso di

queste battaglie tra fazioni aumentò lo spazio per la nascita di

posizioni di comando, che non si fondava solo sull'incarico

imperiale, ma anche sulle lealtà etniche" (p.235).

NOTE

1

Scrive Gasparri: "La Wanderung era un processo plurisecolare che dislocava lentamente una data etnia (ma Pohl preferirebbe il

termine gruppo etnico) dalle sue sedi originarie alternando periodi lunghi di stabilità, (…), a periodi di movimento. D'altra parte una

tribù migrante non migrava tutta intera. Una parte dei Longobardi rimase sull'Elba mentre gli altri migrarono sotto il Danubio; gli Eruli,

stanziati nell'area balcanica ancora nel VI secolo chiedevano ai loro consanguinei, rimasti in Scandinavia, di mandare loro un re."

(1997: 68). L'identità dei primi migranti non può non aver subito radicali mutamenti in più di tre secoli di 'dispersione'. E' significativo

che vi si faccia riferimento in un contesto in cui l'assenza di autorità e rappresentatività spinge il gruppo degli Eruli, in questo caso, a

richiamarsi al passato così lontano.

2

Alcuni passi del libro di Pohl sono particolarmente convincenti e annunciano un modo nuovo di concepire la storia, cui altri autori

contribuiscono. Pohl cita Geary, per il quale "Il mondo germanico è stato forse la più grande e durevole creazione del genio militare e

politico romano. Il fatto che questa creatura finì col tempo per sostituire il suo creatore, non deve far dimenticare che essa doveva la

sua stessa esistenza all'iniziativa romana (…) per modellare il caos della realtà barbarica in forme di attività politica, sociale ed

economicache essi potevano comprendere e forse controllare (da Geary P., Before Germany and France, N.Y., 1988).

9

BIBILIOGRAFIA

Amselle J.L., Connessioni. Antropologia dell'universalità delle culture,Bollati e Boringheri, Torino 2001.

ID (1991) Logiques metisses. Anthropologie de l'identitè in Afrique et Ailleurs, Peyo, Parigi, 1991.

Armstrong J., Nations before nationalism, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1993.

Barth F., I gruppi etnici e i loro confini, in Maher V., Questioni di etnicità Rosenberg & Sellers, Torino, 1994.

Fabietti U., L'identità etnica, Carocci, Roma, 2000.

Foucault M., L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Rizzoli Libri, Milano, 1980,

Gibbon E., Declino e caduta dell'impero romano, Mondatori editore, Milano, 1986 (ed. originale 1776).

Gasparri S., Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e medioevo, Carocci, Roma, 1997.

Gellner E., Nazioni e Nazionalismi, Editori Riuniti, Roma, 1998.

Hobsbawn E.J. e Ranger T., L'invenzione della tradizione, Einaudi, Torino, 1987.

Pohl W., Le origini etniche dell'Europa, Viella, Roma, 2000.

ID (a cura di) (1998), Telling the difference: signs of ethnic identities, in Strategies of distinction: the construction of ethnic

communities, 300-800, Brill, Leiden-Boston-Köln, 1998.

ID (1997), The Empire and the Lombards: Treaties and Negotiation in the sixth century, in Kingdoms of the Empire. The Integration

of Barbarians in Late Antiquity, Brill, Leiden-New York-Köln, 1997.

Smith A.D., Il revival etnico, Il Mulino, Bologna, 1983.

ID (1986), Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1986.

Streiff-Fenart P.e Poutignat J., Teorie dell'etnicità, Mursia Editore, Milano, 2000.

10

Dolori che migrano in corpi che ricordano

Congetture sulla fine di un rapporto terapeutico

di Lorenzo D'Angelo

"Nessun presente potrebbe esistere senza la capacità di dimenticare"

(F. Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, 1984, II, 1).

Premessa. Segni, sintomi, malattia

La medicina razionale occidentale affonda le sue radici nell'opera

di Ippocrate e della sua scuola. L'influenza di questo autore è stata

tale che nel XVII sec. le sue opere (e quelle dei suoi successori)

potevano essere considerate ancora una fonte autorevole del

sapere medico (Civita 1999). L'opera di Ippocrate rappresenta, in

effetti, una vera e propria rivoluzione epistemologica per

l'antichità. Con l'autore del Morbo Sacro, infatti, la pratica medica

si affranca da quella visione mitico-religiosa del mondo che aveva

fino allora dominato ogni spiegazione del dolore e della

sofferenza umana. Quella di Ippocrate è nella storia della

medicina una mossa fondazionale preliminare che ha aperto la

strada ad uno sguardo sul patologico che non si accontenta più di

connettere i fenomeni da spiegare a qualche entità fantasmatica

ma si preoccupa, invece, di indagare il sistema di segni incarnato

dal malato al fine di produrre una diagnosi e prescrivere una

terapia adeguata. Come ben sintetizza Cosenza:

dalla "clinica del visibile", empiricamente ancorata

all'immanente, di Ippocrate. Da un punto di vista psicopatologico,

Ippocrate ha fornito il suo contributo più importante individuando

quelli che il pensiero medico successivo definirà come sintomi

psichici e malattie psichiche (malattie con prevalenza di sintomi

psichici). Occorre precisare, a questo proposito, che per Ippocrate

i sintomi che la tradizione medica riconosce come espressioni di

una malattia della psiche, non sono affatto distinti dai sintomi

fisici. Tutte le malattie hanno una base somatica e non esiste il

concetto di malattia mentale che sarà un'acquisizione della

modernità (Civita 1999). Quel che però qui ci preme sottolineare

è che l'eziologia ippocratica è tanto ampia e variegata da includere

fattori ambientali, di costume, o persino sventure, come nel caso

tragico della moglie di Delearce che, a seguito di un'imprecisata

disgrazia, muore:

"A Taso la moglie di Delearce, che giaceva malata presso una

spianata, a seguito di una sventura fu colta da febbre con brividi,

acuta [...] Febbre, al tatto leggera; gelo alle estremità. Il nono

giorno delirò molto e poi tornò quieta: taceva. Il quattordicesimo

respiro intermittente, ora profondo ora breve [...]. Il ventunesimo

giorno molti discorsi e poi di nuovo s'acquietò: restò afona,

respiro breve. Il ventunesimo morì" (cit. in Civita 1999, p. 29).

"...l'arte occidentale della cura presuppone la caduta degli dei

come agenti della patologia e della fisiologia, della malattia e

della salute. L'esperienza umana del dolore trova così una nuova

possibilità di ricondurre a una ragione il patire che la caratterizza,

e una nuova modalità di intervento su di esso per placarne le

manifestazioni, sottraendosi così alla cecità tragica e

insopportabile dell'insensato: dal senso trascendente di un decreto

o di una punizione divina, per una qualche colpa legata ad atti

commessi o per volontà imperscrutabile degli dei, si passa alle

cause immanenti all'organismo di colui che patisce il dolore, al

rapporto fra tale organismo e le condizioni ambientali esterne

entro cui l'uomo malato è situato" (Civita, Cosenza 1999, p. 14).

Questo breve passo, ci permette di apprezzare solo in parte

l'accuratezza con cui il medico greco componeva il quadro clinico

dei suoi pazienti, un'accuratezza che gli derivava, oltre che da una

personale perspicacia, dal chiaro possesso della distinzione

concettuale tra segno, sintomo e malattia. Tale distinzione per la

medicina è di capitale importanza ed ha conosciuto una sempre

maggiore precisazione. Se con Ippocrate i segni sono dotati di un

significato circoscritto ed univoco, mentre i sintomi si

caratterizzano per la loro genericità o, persino, per la loro

equivocità (Colombo 1999), è con la scuola anatomica francese

del XVIII sec. che diviene evidente come i sintomi siano associati

Il sintomo insomma è da ricondurre alla persona e questa non può

essere disgiunta dall'ambiente in cui vive. Il campo clinico è

delimitato da queste variabili; solo il ciarlatano rintraccia nella

malattia i segni di un'intenzionalità invisibile, esterna al

sofferente. In ciò il sapere non scientifico si discosta nettamente

11

al punto di vista del sofferente (e quindi secondari), mentre i segni

rimandino inequivocabilmente ad organi e tessuti lesi o anomali

(Foucault 1998).

Secondo Foucault, in questo modo il corpo del malato è

cadaverizzato, concepito come un semplice portatore di un

malessere la cui oggettività, per essere riconosciuta, non solo

deve rimanere confinata entro i limiti spaziali del corpo ma deve

corrispondere ai criteri universalizzanti del sapere medico

scientifico. La diagnosi, pertanto, è definizione del malessere,

ossia, della realtà stessa della malattia (o della salute).

L'individualizzazione corporea della malattia diventa allora uno

dei principi fondamentali della medicina1. La clinica medica - in

quanto semiotica della sofferenza inscritta nei corpi - si assume

l'incarico e la prerogativa di localizzare la malattia interpretando

un linguaggio comprensibile solo per l'esperto. In questa

prospettiva, il malato non

può nemmeno fidarsi più

dei suoi sensi e deve

delegare

ad

altri

il

significato

della

sua

personale

sofferenza

(Taussig 1980).

Caso clinico

I incontro

Il formicolio itinerante

Victor è un ragazzo nigeriano di 25 anni. La sua cartella clinica

è lunga: una serie di visite, incomprensioni, tentativi di spiegare

un malessere senza "disease"2 apparente. Nella sua scheda

troviamo allegati anche i risultati clinici di controlli ospedalieri

effettuati sui livelli di ematocrito, urine, feci... tutto nella norma.

Il suo problema è e sente la pelle "pizzicare" (con le dita di una

mano fa pressione su più punti del braccio, poi il busto, le gambe,

poco dopo indicherà anche la pianta dei piedi) e avverte spesso

una fastidiosa sensazione di calore all'ano ("very hot"ripete più

volte). Per farsi passare la sensazione di formicolio e di prurito sì

da delle pacche, oppure strofina con una mano la parte di pelle

interessata. Queste sensazioni sono cominciate sei anni fa mentre

era in Nigeria. All'epoca aveva deciso perciò di consultare un

medico dell'ospedale di Benin City, città in cui è nato. Tuttavia,

dopo le visite del caso, gli era stato detto che non aveva "niente".

La madre, quindi, aveva pregato per lui affinché guarisse [...]. La

psicologa chiede al ragazzo di spiegarci da dove hanno inizio

questi "dolori". Victor, si alza, si toglie felpa e maglietta e ci

indica un punto sulla scapola destra: da lì la sensazione si dirama

sul braccio destro e sinistro, sul busto, sul collo, negli arti

inferiori, sulla pianta dei piedi [...].

***

Senza la pretesa di essere

esaustivo,

di

seguito

analizzerò un caso clinico

seguito

personalmente

nell'ambulatorio medico di

un'associazione

di

volontariato

di

Milano

che

Michel Foucault

offre assistenza medicolegale a stranieri senza regolare permesso di soggiorno. La

disponibilità e la fiducia concessami dal Gruppo Psicologi di

questa associazione, mi ha consentito di partecipare, per alcuni

mesi, ad alcune sedute condotte da una psicologa volontaria. Nel

ruolo di osservatore-partecipante ho potuto così raccogliere

diverse storie di persone che si sono rivolte all'associazione per i

più svariati problemi di salute. Il caso che presento è estrapolato

da una ricerca da me condotta - e ancora in svolgimento - sul tema

dell'immigrazione irregolare a Milano.

Vista la mia inesperienza in un campo così delicato e complesso,

e in accordo con la psicologa che ho affiancato, ho limitato al

minimo i miei interventi durante gli incontri, cercando di porre

questioni pertinenti ai temi di mio specifico interesse, solo

laddove la situazione lo permetteva.

Quella che segue è la storia di Victor, un ragazzo nigeriano che è

in Italia senza permesso di soggiorno (il nome è di fantasia). Gli

incontri con Victor sono avvenuti nel mese di aprile del 2004. Le

mie note sul campo sono state opportunamente selezionate per

ragioni di spazio e nel rispetto della privacy di Victor.

Il segreto

Quando il disturbo si è manifestato per la prima volta Victor era

uno studente del primo anno di una scuola d'Arte di Benin City. A

Victor piaceva disegnare e andare a scuola non gli dispiaceva per

niente. Il disturbo gli procurava però un tale disagio che non

riusciva a stare seduto. Per questo decise di abbandonare la

scuola senza spiegare agli amici la vera ragione della scelta.

Victor parla in proposito di un "secret" che non ha mai voluto

raccontare a nessuno, a parte i familiari. La motivazione

"ufficiale" del suo abbandono scolastico fu che desiderava

trovare un lavoro per racimolare soldi sufficienti a visitare

l'Europa. Così Victor è andato a lavorare in fabbrica.

La psicologa cerca di indagare le aspettative di Victor - prima di

partire - sull'Europa, l'Italia, il suo futuro. Victor afferma di

ringraziare Dio per essere in Europa, è contento di stare in Italia,

lo ha sempre desiderato fin da piccolo. Noto nei gesti e

nell'espressione di Victor un certo disagio ed imbarazzo in questa

parte del dialogo (guarda il tavolo, sfugge allo sguardo).

Intervengo per spiegare al ragazzo le ragioni di

quell'interrogare: ci interessa conoscere/ricostruire vari aspetti

della sua vita, per meglio capirlo e trovare una connessione con

il suo disturbo. Il ragazzo fa cenno di comprendere e la

discussione continua.

Il sogno

La psicologa chiede a Victor di cercare di ricordare episodi o

situazioni che possano avere un legame con la sue fastidiose

sensazioni e di riportarle per l'incontro della settimana

successiva (n.b.: già all'inizio dell'incontro Victor era stato

12

sollecitato a ricordare episodi, o altro che potesse avere un

legame con il suo disturbo. Il ragazzo aveva però reagito con una

smorfia, come di chi "preferisce non ricordare"). Quando stiamo

per congedarci Victor (con l'espressione un po' sorpresa di chi

ricorda improvvisamente qualcosa) ci racconta di un sogno avuto

proprio sei anni fa: una pistola puntata all'ano e poi sulla scapola

[...]. Dopo aver cercato di capire qualche dettaglio in più

decidiamo di chiudere la seduta e fissare un appuntamento per la

settimana successiva. Spieghiamo a Victor che durante questa

settimana penseremo al suo caso e che consulteremo altri esperti.

Saluto Victor con un "see you next friday". Il ragazzo fa sì con la

testa ed esce accompagnato dalla psicologa.

considera come fatti naturali, dati di fatto, non solo si mistificano

i segni e i sintomi della malattia ma, inevitabilmente si ri-produce

l'ideologia che li ha prodotti. E questo è uno dei principali rischi

cui va incontro tanto il medico che si preoccupa di alleviare la

sofferenza quanto l'antropologo medico.

Per questo motivo, all'antropologo che, maieuticamente, cerca di

portare alla luce la complessità dell'esperienza del malato e del

contesto in cui si situa - con le contraddizioni che lo

caratterizzano - si profila un compito arduo. Da un lato, infatti, si

tratta di operare una fenomenologia del quotidiano, di prestare

una particolare attenzione a tutto ciò che "goes without saying"

(Bloch 1989) nel convincimento che:

"The real task of therapy calls for an archaeology of the implicit

in such a way that the processes by which social relations are

mapped into diseases are brought to light, de-reifed, and in doing

so liberate the potential for dealing with antagonistic

contradictions and breaking the chains of oppression" (Taussig

1980)

Ma, una volta operata questa "archeologia dell'implicito", si tratta

di prendere anche una posizione, ancor prima che metodologica,

etica e politica.

***

II incontro

Ricordati di dimenticare

Victor entra nello studio, pantaloni scuri e una camicia con

qualche disegno fantasioso, un cappellino color senape in testa.

Mentre ci salutiamo si siede e la psicologa, presa in mano la sua

scheda e fatto un breve preambolo, chiede al ragazzo se può

raccontarci nuovamente il sogno descritto la volta precedente.

Scopriamo così che in realtà i sogni sono stati tre (tutti avvenuti

dopo il manifestarsi del disturbo e quindi non "premonitori").

Nel primo sogno (che sembra corrispondere a quello raccontatoci

la settimana prima), Victor vede una pistola puntata sulla sua

scapola destra (fa anche il gesto di più pistole puntate sul suo

corpo). Nel secondo sogno scopre un foro di pistola nella scapola

sinistra. Nel terzo sogno la pistola è puntata sulla scapola

sinistra. Durante il sogno Victor non ricorda di aver avuto

alcun'emozione, né paura né terrore o altro. Chiedo a Victor se

riesce a vedere chi impugna la pistola e mi risponde che vede

appena il volto ma non lo riconosce. Il risveglio si accompagna

con la sensazione di calore all'ano. La mattina dopo il primo

sogno ricorda, inoltre, di aver avuto la sensazione che qualcuno

gli strappasse il cuore (mima il gesto di strapparsi il cuore e

gettarlo in aria) e di aver sentito "the mind boiled" (bollire

l'anima? Indica il petto). Ha perciò raccontato il sogno alla

madre e insieme sono andati dal pastore. Quest'ultimo ha

consigliato al ragazzo di dimenticare il sogno, che era meglio

dimenticarlo, e di pregare. Victor ha pregato, così come la madre.

Successivamente, madre e figlio sono andati anche in ospedale.

Tuttavia, i medici che lo hanno visitato gli hanno detto di

dimenticare il suo sogno perché gli esami dicono che "non ha

***

Se consideriamo la metafora della malattia come linguaggio ci

rendiamo conto che segni e sintomi, per come sono stati intesi fin

qui dai medici consultati da Victor, appaiono come termini di un

linguaggio referenziale in cerca di una corrispondenza fattuale

con la realtà organica del corpo, una realtà che, per essere

manipolabile a fini terapeutici, deve essere univocamente ed

oggettivamente riconosciuta. Sorge qui, immediato, un dubbio

che formuliamo in questi termini: esiste una "realtà dei fatti" o

questa deve essere considerata come la sedimentazione di

significati socialmente e storicamente stabiliti dai gruppi

dominanti in modo da perpetuare i propri specifici interessi? E, se

questa realtà dei fatti non esiste qual è allora il significato sociale

della sofferenza? Solo se ai segni e ai sintomi di un malessere

restituiamo la loro intrinseca multidimensionalità - e se non ci

limitiamo a considerarli ingenuamente come rimandi a qual-cosa

- solo così essi possono disvelare i rapporti sociali, morali ed

economici che incorporano e la malattia o la sofferenza, allora,

potranno sprigionare il proprio potenziale critico rappresentando

un tentativo di sovvertire l'ordine costituito attraverso gli idiomi

culturalmente condizionanti del corpo. Il riduzionismo medico

scientifico con l'apparente intento di de-opacizzare la sofferenza,

in effetti, non fa altro che cannibalizzarla nascondendo o, peggio

ancora, mascherando tutte quelle dimensioni a cui si accennava

sopra e che le sono essenziali. Quando, inoltre, si trascura di

considerare le dinamiche sociali (spesso asimmetriche) e le si

13

nulla" [...].

Il colloquio appare faticoso. Victor risponde sempre alle

domande della psicologa la quale è, tuttavia, "costretta" ad

intervenire spesso per sollecitare il ragazzo a parlare di sé. La

psicologa cerca quindi di far capire l'importanza, per noi, che lui

parli liberamente di ciò che vuole, che parli soprattutto di sé, in

modo da poter avere elementi che ci consentano di aiutarlo. La

terapeuta parla anche di "cooperare" nella soluzione del suo

problema.

Victor, da parte sua, afferma di capire l'importanza di parlare ma

di non avere voglia di farlo. La Nigeria ha molti problemi e lui

vuole dimenticare. "Ora sono qui e penso al futuro in Italia, al

lavoro, al permesso di soggiorno..." afferma in sintesi [...].

III incontro

Victor non si presenta.

Alcune riflessioni

Victor, ad oggi, non è ancora tornato. Forse non lo farà mai. Forse

ha scelto altri percorsi terapeutici o, forse ancora, ha pensato che

questo non fosse il momento giusto per intraprenderne uno. Quale

che sia la ragione della sua scelta - perché questo è il nostro

assunto di partenza per le riflessioni che seguono: la sua è stata

una scelta di non venire più -, a noi non resta che interrogarci su

quanto è accaduto (o non è accaduto) durante questi pochi incontri

avuti e formulare ipotesi e congetture sia sulle motivazioni che

possono aver spinto Victor a non venire più sia sulle possibili

ragioni delle difficoltà riscontrate e percepite, da parte dei

terapeuti, durante i colloqui.

Il corpo, la mente; il passato e il futuro

"I'm tired of these questions" afferma ad un certo punto Victor,

con la sua solita voce pacata e sommessa, dopo un tentativo della

psicologa di riprendere il discorso circa la sua vita in Nigeria. La

psicologa gli spiega così che non vuole forzarlo a dire cose che

non vuole ricordare ma è importante che sia più "collaborativo".

Capita, alle volte, che le persone percepiscano che le cose non

vanno come dovrebbero o che si è semplicemente stressati o

preoccupati e così è il corpo ad esprimere questi disagi anche se

la mente, magari, pensa ad altro, al futuro, spiega la psicologa.

Per far capire meglio cosa intende riporta un esempio: ci sono

persone che quando sono particolarmente stressate hanno

problemi di pelle (macchie, eritemi, pruriti...); ognuno ha il suo

modo di comunicare i propri disagi. Esprime quindi la sua idea

circa il percorso terapeutico da intraprendere: trovare il modo di

mettere insieme corpo (passato) e mente (futuro). Si tratta di

trovare, insieme, una via verso la soluzione del suo problema.

Victor sembra ascoltare con interesse.

***

Da un punto di vista biomedico ci troviamo di fronte ad un caso

di somatizzazione: il paziente lamenta sensazioni di prurito estese

su quasi l'intera superficie epidermica; avverte calore all'ano;

tuttavia, gli esami clinici di controllo effettuati dallo stesso

paziente non mostrano alcun segno di disfunzione organica né

alcuna anomalia che possa rendere conto del quadro

sintomatologico illustrato dal paziente. In questa prospettiva ci

troviamo ad un'impasse. Da questo vicolo cieco cerchiamo perciò

di muoverci in un'altra direzione, opposta, e, abbandonati gli

strumenti dei cartografi della sofferenza, proviamo a seguire le

deboli tracce di quelle traiettorie che si iscrivono nei paesaggi

umani vissuti. Domandiamoci: che cosa sappiamo del malessere

di Victor?

Innanzi tutto sappiamo che esso ha un momento e un luogo di

inizio: sei anni fa a Benin City. Sappiamo anche da dove ha

origine: il più delle volte, il dolore, si dirama nel resto del corpo

a partire da un punto preciso nella schiena, sulla scapola. E' qui e

là che il dolore ha origine. Una fastidiosa sensazione itinerante

che migra nel corpo e con il corpo. Victor ha anche raccontato di

un sogno avuto in notti diverse che, a parte alcuni dettagli tra una

versione e l'altra, rappresenta essenzialmente una pistola

impugnata da qualcuno e rivolta in maniera minacciosa alle spalle

di Victor. Il fatto che la minaccia sia "da dietro" probabilmente

non è casuale. Il dorso della schiena, infatti, è una delle zone del

proprio corpo di cui non possiamo avere un'immagine visiva

diretta e fedele. L'essere "presi alle spalle" è non a caso un modo

per dire che si viene colti di sorpresa, ci si scopre

improvvisamente vulnerabili e, in talune circostanze, persino

passivamente impotenti di fronte ad una possibile intrusione del

proprio spazio corporeo d'azione. Victor non riferisce alcuna

particolare emozione vissuta durante il sogno ma la mattina

seguente, al risveglio, è talmente scosso da sentire il cuore quasi

schizzare via dal corpo, come se gli fosse strappato da qualcuno.

Victor non vede il volto di chi lo minaccia ma, avverte

distintamente la presenza di una pistola che punta il suo corpo

Chiusura

Sul finire Victor chiede un farmaco per alleviare il suo fastidio

ricordandoci, ancora una volta, quanto sia doloroso ("hot, very

hot") per lui andare in bagno.

La psicologa propone di consultare il medico che per primo lo ha

visitato in associazione. Esce e torna diversi minuti dopo

accompagnata dal medico. Quest'ultimo consiglia al ragazzo un

lassativo a base di frutta per "rinfrescare" l'intestino. Consiglia

anche di bere molta acqua.

...nel frattempo

Poco dopo che la psicologa è uscita dallo studio Victor mi guarda

e dice "thank you" come a dire che apprezza i nostri sforzi per

aiutarlo. Dopo un momento di silenzio, mi spiega nuovamente il

suo dolore all'ano. Mi dice che alle volte gli è quasi impossibile

sedersi. Gli chiedo di descrivermi nuovamente il prurito/pizzicore

sulla pelle. Il dolore lo equipara a punture d'ago (like a needle).

Parliamo di calcio (sorride rilassato). C'è qualche momento di

silenzio durante i quali Victor guarda verso la porta. Poi entrano

la psicologa e il medico.

14

proprio lì dove dice hanno inizio le sue fastidiose sensazioni di

calore e prurito. Victor non vede chi lo minaccia così come non

vuole parlare della sua vita in Nigeria. Ma il suo è un passato che

non vuole "passare" e che lo stesso Victor non può "lasciarsi alle

spalle" perché è proprio a partire da lì, dalle spalle, che

quell'invisibile presenza si concretizza come una minaccia capace

di violare i confini corporei, attraverso una delle sue aperture. La

schiena, la pelle, l'ano; dunque, il corpo. Una pistola, un volto

invisibile e Benin City - città in un paese attraversato da

complesse contraddizioni che fanno sentire i loro effetti sulla vita

di tutti i giorni degli individui: la società. Corpo e società: l'uno

rimanda all'altra. In Purezza e pericolo Mary Douglas sostiene

che in talune società l'angoscia per i margini esterni del corpo

esprime il pericolo per l'integrità e l'ordine sociale. Quest'idea di

mettere in relazione il corpo individuale con il corpo sociale, la

salute o la malattia del primo con l'ordine o il disordine del

secondo, è per noi di estremo interesse e ci permette di prendere

in considerazione un'altra antropologa americana.

In un suo recente studio, Cocker, si è occupata dei "traveling

pains"3 di alcuni rifugiati sudanesi in Egitto (Cairo). Preso atto

dell'inadeguatezza della nozione di "somatizzazione",

l'antropologa americana cerca di mettere in evidenza il ruolo

metaforico che giocano la malattia e il corpo nell'esprimere lo

scompiglio e il disordine che pervade la cultura e la comunità

sudanese rifugiata nel Cairo. Attraverso l'analisi delle illness

stories di questi rifugiati, Cocker si rende conto di come spesso il

dolore descritto si muova attraverso il corpo seguendo le

vicissitudini storico-biografiche dei rifugiati. Con le parole

dell'autrice: "their pain was historicized, moving through the body

and stopping at various locations, only to move on to another spot

later on, sometimes years later. Respondents would describe pain

as literally "traveling" through them, stopping from place to place

and then continuing on elsewhere" (Cocker 2004, p. 20).

I pochi elementi etnografici a disposizione su Victor non ci

permettono di spingere troppo oltre questo fugace accostamento

tra il suo prurito "itinerante" e i "traveling pains" dei rifugiati

sudanesi. Nelle riflessioni che seguono, pertanto, a partire dalla

prospettiva che prende in esame questi malesseri come metafore

e metonimie incorporate di più ampi processi sociali (Cfr.

Quaranta 2003) proveremo ad esplorare alcune ipotesi che

proiettano le nostre riflessioni al di là del caso specifico di Victor

ma che finiscono per gettare una luce sulle strategie terapeutiche

e non, emerse nella sua storia. E' in quest'ottica che condividiamo

l'impostazione di fondo della Cocker quando afferma:

contextual and dependent upon the integrity of the culture and

community that is under assault" (Cocker 2004, p. 35)