La scienza delle costruzioni

Architettura ellenistica dell’Italia antica

Dispensa 2: Lezioni dell’inverno 2014

Miscellanea a cura di Sandro Caranzano riservati

ai fruitori del corso di archeologia presso

l'Università Popolare di Torino 2013-14

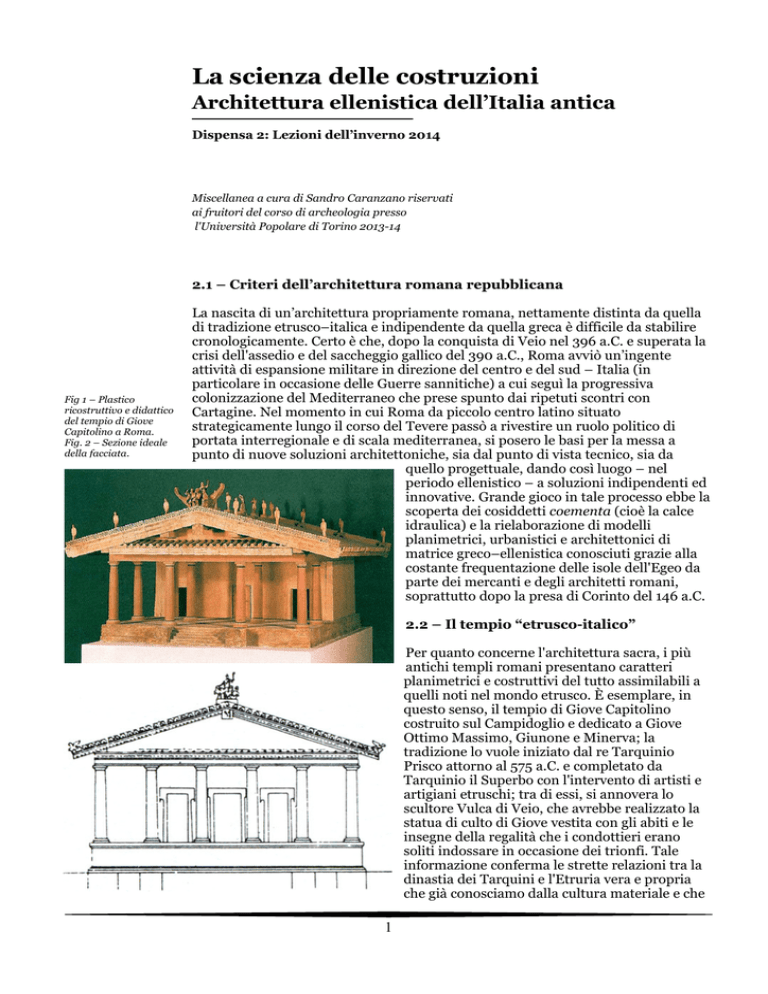

2.1 – Criteri dell’architettura romana repubblicana

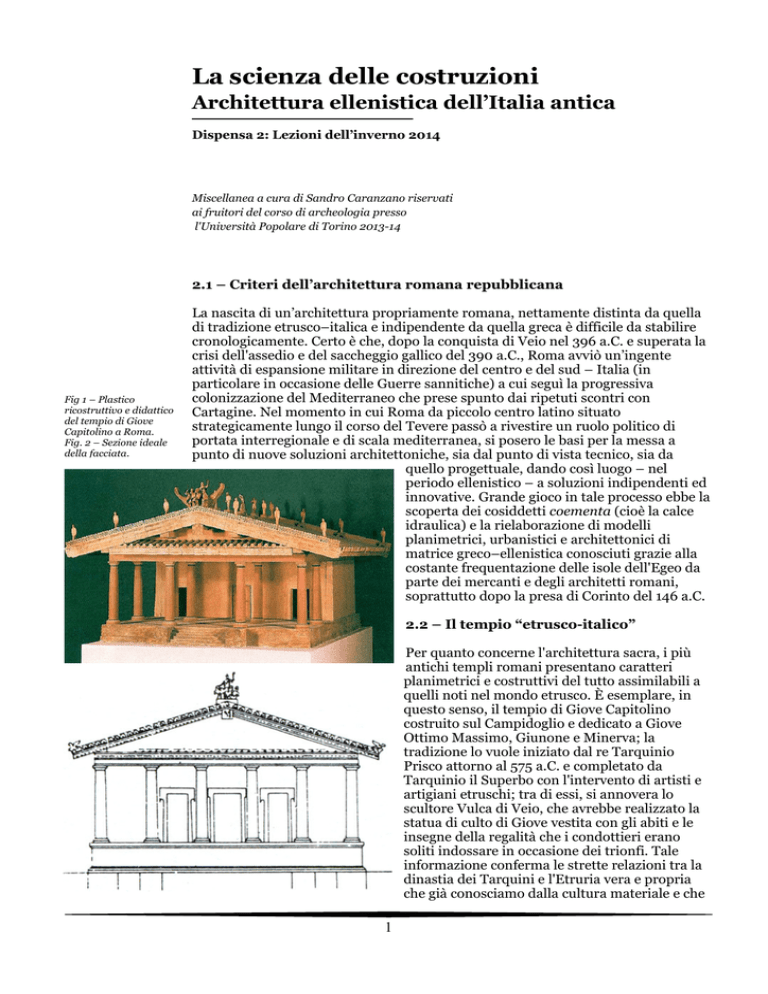

Fig 1 – Plastico

ricostruttivo e didattico

del tempio di Giove

Capitolino a Roma.

Fig. 2 – Sezione ideale

della facciata.

La nascita di un’architettura propriamente romana, nettamente distinta da quella

di tradizione etrusco–italica e indipendente da quella greca è difficile da stabilire

cronologicamente. Certo è che, dopo la conquista di Veio nel 396 a.C. e superata la

crisi dell'assedio e del saccheggio gallico del 390 a.C., Roma avviò un’ingente

attività di espansione militare in direzione del centro e del sud – Italia (in

particolare in occasione delle Guerre sannitiche) a cui seguì la progressiva

colonizzazione del Mediterraneo che prese spunto dai ripetuti scontri con

Cartagine. Nel momento in cui Roma da piccolo centro latino situato

strategicamente lungo il corso del Tevere passò a rivestire un ruolo politico di

portata interregionale e di scala mediterranea, si posero le basi per la messa a

punto di nuove soluzioni architettoniche, sia dal punto di vista tecnico, sia da

quello progettuale, dando così luogo – nel

periodo ellenistico – a soluzioni indipendenti ed

innovative. Grande gioco in tale processo ebbe la

scoperta dei cosiddetti coementa (cioè la calce

idraulica) e la rielaborazione di modelli

planimetrici, urbanistici e architettonici di

matrice greco–ellenistica conosciuti grazie alla

costante frequentazione delle isole dell'Egeo da

parte dei mercanti e degli architetti romani,

soprattutto dopo la presa di Corinto del 146 a.C.

2.2 – Il tempio “etrusco-italico”

Per quanto concerne l'architettura sacra, i più

antichi templi romani presentano caratteri

planimetrici e costruttivi del tutto assimilabili a

quelli noti nel mondo etrusco. È esemplare, in

questo senso, il tempio di Giove Capitolino

costruito sul Campidoglio e dedicato a Giove

Ottimo Massimo, Giunone e Minerva; la

tradizione lo vuole iniziato dal re Tarquinio

Prisco attorno al 575 a.C. e completato da

Tarquinio il Superbo con l'intervento di artisti e

artigiani etruschi; tra di essi, si annovera lo

scultore Vulca di Veio, che avrebbe realizzato la

statua di culto di Giove vestita con gli abiti e le

insegne della regalità che i condottieri erano

soliti indossare in occasione dei trionfi. Tale

informazione conferma le strette relazioni tra la

dinastia dei Tarquini e l'Etruria vera e propria

che già conosciamo dalla cultura materiale e che

1

Fig 3 –La planimetria

canonica del tempio

etrusco-italico.

Fig 4 –Gli enigmatici

"mercati di Ferentino",

struttura coperta di età

repubblicana le cui

volte, e parte dei muri,

sono costruiti in

coementa.

è confermata dalla storiografia antica; la stessa planimetria

dell’edificio risente strettamente, d’altronde, delle formulazioni

architettoniche messe a punto oltretevere.

Dotato di un podio di fondazione, l'edificio misurava 53 x 62 m, era

orientato verso sud–est e preceduto da una gradinata posta tra due

avancorpi. La distribuzione delle colonne nella cella era quella in

seguito diventata canonica: esastilo sulla fronte, proprio come i

templi etruschi presentava un porticato in facciata molto profondo

costituito da tre file di colonne disposte ai vertici di diciotto moduli

quadrangolari; la cella tripartita occupava 3 x 3 moduli, attestandosi

così su una profondità pari a metà di quella coperta dal tetto, fatto

che rendeva il colonnato anteriore piuttosto oscuro. L'edificio privo

di colonnato sul lato posteriore (sine postìco) era circondato su tre

lati da colonne, era completato verso l'alto da un tetto a due falde

molto sporgenti, capace di proteggere le murature realizzate in

materiale effimero (legno, mattone crudo, argilla e tufo) dalle

intemperie; non particolarmente sviluppato in altezza a causa delle

problematiche legate alla statica, l'edificio affidava il suo prestigio

estetico alla ricchissima decorazione delle falde del tetto ricoperte da

lastre in terracotta dipinte (gheison e sime), mentre lo spazio interno del timpano

– considerato ancora come un elemento di risulta – non era sfruttato in modo

organico; esso ospitava una piccola falda di tetto longitudinale destinata a

proteggere le colonne del pronao dalla pioggia ed un ampio spazio vacuo, da cui si

enucleavano semplicemente le testate delle travi sulle quali – con ogni probabilità

– erano applicate delle lastre in terracotta decorative o a soggetto mitologico (del

tipo di quelle scoperte nel tempio etrusco di Talamone).

Non è un caso che le fonti antiche riferiscano in primo luogo il nome del coroplasta

incaricato di realizzare le statue acroteriali piuttosto che quello dall'architetto, a

causa della valenza fondamentale ancora attribuita all'apparato decorativo rispetto

alla struttura architettonica: un dato costante e caratteristico del tempio etrusco–

italico, che doveva rendere l’effetto prodotto sull’osservatore da questi edifici simile

a quello offerto da certe pagode orientali, i cui tetti elaboratissimi e sfrangiati si

dissolvono verso l’alto contrastando con la luce atmosferica del cielo.

Come appare chiaro non sembra possibile identificare in tale edificio caratteri

spiccatamente individuali, ed esso sembra piuttosto inserito nella grande koiné

dell’architettura centro–italica del’epoca.

2.3 – L’innovazione dei coementa

Una vera e propria svolta nella tecnologia e nell'architettura romana si enuclea a

cavallo tra il III e il II sec a.C., nel momento in cui cioè Roma viene a contatto con

le grandi civiltà mediterranee – in particolare quella cartaginese e quella greca –

nell'ambito di un processo di espansione militare e coloniale di grande scala.

Nello specifico, sembra che l'utilizzo di polveri carbonatiche impastate con acqua

per realizzare calce fosse già noto presso i cartaginesi almeno a partire dal primo

periodo ellenistico; tuttavia – per quanto ne sappiamo – la calce così ottenuta era

utilizzata come materiale secondario e privo di funzione strutturale, e perlopiù

impiegato nella coibentazione di alcuni ambienti o nella rifinitura di alcuni

particolari architettonici.

Tale invenzione fu dunque conosciuta da Roma dopo le famose vittorie delle isole

Egadi (Prima guerra punica) e soprattutto dopo la clamorosa vittoria di Zama del

202 a.C. (Seconda guerra punica) che le permise di controllare politicamente

Cartagine e gli ampi territori da essa dipendenti. Benché la data di nascita del

calcestruzzo romano non sia nota con precisione, è certo che già a partire da questi

anni prime sperimentazioni vennero effettuate sui colli romani e nella stessa Roma

per la costruzione di edifici pubblici e privati, spesso di grande mole.

2

Economica e facile da reperire, la calce svolse un

ruolo importantissimo nell'ambito dell’architettura

monumentale pubblica e privata di Roma antica:

superate le problematiche tecniche e il notevole

costo connesso all’estrazione e al trasporto dei

blocchi di pietra necessari con il vecchio metodo di

costruzione (opus quadratum, opus poligonale), la

possibilità di realizzare un impasto di pietrame e

calce determinò un abbattimento dei tempi e dei

costi di realizzazione delle opere murarie,

permettendo la costruzione a Roma di grandi

edifici monumentali (quali templi, basiliche e

santuari), e la veloce edificazione di edifici pubblici

di spiccata valenza politica e amministrativa nelle

Fig. 5 – Il portico

esterno del santuario di

Ercole Vincitore a Tivoli

le cui semicolonne sono

realizzate in opus

reticulatum ed erano

anticamente mascherate

con uno stucco decorato

in modo da imitare il

più prezioso marmo.

regioni di recente conquista.

Dal punto di vista tecnico è bene premettere che la calce può essere prodotta

tramite la cottura in forni opportunamente predisposti della pietra calcarea –

composta prevalentemente da carbonato di calcio (CaCo3) – a temperature

relativamente elevate, oscillanti tra gli 800 e i 1000°C. Forni di questo tipo

implicano una conoscenza tecnologica abbastanza basilare ma, in ogni caso, un

maggior impegno rispetto a quanto necessario per la cottura del gesso.

Quest'ultimo era stato utilizzato sino a quel tempo unicamente per il rivestimento

delle pareti (expolitio) o per la realizzazione di finiture superficiali.

La cottura del calcare avviene con lo sviluppo di anidride carbonica (CO2)

trascinata dai gas della combustione, anch'essi prevalentemente costituiti da CO2

secondo la seguente formula:

CaCO3 > CaO+CO2 (^)

Come appare chiaro, la cottura del carbonato di calcio produce un ossido di calcio

(detto anche semplicemente calce) che, trasferito sul cantiere da costruzione, deve

essere unito ad acqua per ottenere idrossido di calcio (calce idrata):

CaO + H20 > Ca(OH)2.

Normalmente, tale reazione chimica avveniva all'interno delle casseforme lignee

erette dai capomastri romani assecondando la forma che il muro avrebbe dovuto

avere al termine dell'essiccazione. Dopo avere disposto in modo ordinato i conci di

pietra spaccati e regolarizzati a martellina a contatto con l'impalcatura (in modo

tale da garantire alla parete del muro una superficie il più possibile piana e

regolare) si procedeva a distribuire calce mista a pietre all'interno delle casseforme

stesse, in successive giornate di lavoro.

La calce idrata ottenuta con l'aggiunta dell'acqua a contatto con l'anidride

carbonica dell'aria produce la seguente reazione:

Ca(OH)2 + Co2 > CaCo3 + H20

La carbonatazione della calce idrata chiudeva il ciclo, permettendo di ottenere –

come in partenza – del carbonato di calcio solido e resistente inframezzato da

pietrame, con un perimetro conformato secondo

il profilo stabilito dai muratori durante la

disposizione delle casseforme di contenimento.

L'indurimento della calce richiede un processo

di asciugamento per l’eliminazione aerea

dell'acqua che si forma secondo la reazione

appena enunciata; per tale ragione i muratori

antichi attendevano la completa essiccazione

della massa muraria prima di procedere alla

gettata delle «giornate» successive.

Come è facile intuire, per la stessa plasmabilità

del muro – non più limitato a forme semplici

dalla ortogonalità dei blocchi squadrati o

poligonali – la nuova tecnica dei coementa

invitò i progettisti a realizzare le pareti con gli

andamenti più vari; inoltre, dal momento che le

assi della cassaforma – del lato esterno e interno

3

del muro – erano indipendenti, fu possibile forse per la prima volta, in modo

radicale, sganciare il perimetro dell'edificio dalla planimetria degli spazi interni (le

stanze), che potevano ora presentare forme del tutto differenti.

È bene comunque aggiungere che la straordinaria applicazione del calcestruzzo nel

mondo romano fu possibile solo grazie alla scoperta di un ulteriore ingrediente che

i capomastri romani erano soliti aggiungere all'impasto di base; si tratta della

pozzolana, una sabbia vulcanica ampiamente diffusa in Campania nella zona

prossima al Vesuvio, nella quale la presenza di Silice (SiO2) ed Allumina (Al2O3)

determina una complessa trasformazione chimica. Tramite di essa, la calce si

trasforma infatti in alluminato di calcio idrato (C – A – H) e, in particolare, in un

idrosilicato di calcio (C – S – H), dando luogo a una malta di straordinaria

resistenza meccanica, per la prima volta capace di indurirsi anche sott'acqua e di

resistere all'azione dilavante della pioggia.

Gli architetti romani sembrano aver intuito sin dall'inizio le potenzialità di questa

tecnica costruttiva, ma si trovarono in difficoltà a causa del ritiro micrometrico

delle malte in fase d’essiccazione. Per sua causa, probabilmente, fratture e crepe

piuttosto problematiche si crearono nella massa muraria; il problema non era

tanto quello di limitare il collasso strutturale degli edifici (tanto più che due grandi

muri monolitici accostati lungo una frattura si trasformano, inevitabilmente,

nell'equivalente statico di due conci di arco adiacenti), ma piuttosto di evitare la

percolazione di acqua piovana all'interno degli ambienti abitabili, che avrebbe

lentamente e inesorabilmente distaccato gli intonaci e danneggiato l'edificio.

Le soluzioni e i tentativi messi in atto per limitare il problema furono molteplici e

articolati; in linea di massima, la soluzione adottata fu quella di limitare il più

possibile la presenza di grumi o concentrazioni di calce nella massa del muro,

sezionandolo con giunti elastici costituiti per esempio da mattoni (un materiale

capace di compensare le trazioni piuttosto forti esercitate della malta in

essiccazione, opus listatum) o distribuendo il pietrame in modo regolare almeno

sulla superficie esterna del muro, così da creare linee di trazione oblique e

scongiurare ammassi di calce (opus reticolatum).

Il carattere progressivo e sperimentale di queste ricerche architettoniche fanno sì

che alcuni edifici monumentali della media e tarda età repubblicana nel territorio

del Lazio alternassero ancora le tradizionali tecniche lapidee in opus quadratum ed

opus poligonale all'opus coementicium.

Lo sfruttamento del calcestruzzo per la costruzione di edifici monumentali indusse

gli architetti romani a teorizzare e a mettere in atto l'innovazione architettonica

costituita dai fornices; il fornix può essere descritto semplicemente come un

modulo di spazio coperto da una volta (a botte o a crociera, a seconda che si

desideri uno spazio di transizione o centralizzante). Il “fornice modello” si può

descrivere come costituito da quattro pilastri in calcestruzzo su cui si appoggia la

volta, costruita nello stesso materiale. I fornici rappresentano delle unità modulari

che possono essere affiancate longitudinalmente a creare dei corridoi (aperti o

chiusi, a seconda della presenza o no di muri di tampognamento) o delle vere e

proprie sale pilastrate, se disposti allineati su più filari.

2.4 – Principi etici e pratici dell’arte del costruire romano

Il famoso trattato di Vitruvio dedicato all'architettura ci fornisce un’interessante

testimonianza del punto di vista di un architetto della prima età imperiale, e ci è

perciò di grande aiuto nella comprensione dell'architettura dei secoli precedenti.

L’architetto romano, nel tentativo di mettere assieme in chiave letteraria una lunga

serie di competenze maturate nel corso dei secoli, e con un fare accademico

estraneo ai caratteri precipui della manualistica tecnica, accoglie metodicamente

una vasta serie di testimonianze letterarie del periodo ellenistico di lingua greca,

interpretandole e riordinandole con gli strumenti a disposizione di un uomo

dell'età di Augusto. Nei diversi passi è possibile osservare come molte delle

terminologie e dei concetti espressi dagli autori più antichi non sono ai suoi tempi

ormai comprensibili in senso compiuto; dobbiamo infatti considerare come gran

parte delle ricerche scientifiche furono elaborate da scienziati del calibro di

4

Fig. 6 –Esemplificazione

del discorso proposto da

Vitruvio nel primo libro

del De Architectura.

Archimede, Ctesibio, Erone alla corte dei principi ellenistici di Alessandria,

Siracusa, Antiochia e Pergamo due o tre secoli prima. I Romani avevano avuto

modo di consultare gran parte di questi studi nella biblioteca di Alessandria e nelle

metropoli del Mediterraneo di recente conquista, ma molti di questi centri erano in

fase di decadenza e gli architetti e i capomastri romani del tempo possono essere

meglio paragonati ad abili ingegneri militari piuttosto che a dei filosofi della

scienza. Gran parte di essi aveva avuto modo di formarsi sul campo, costruendo

fortificazioni, fortini, città e ponti in occasione delle campagne militari o della

colonizzazione delle zone di recente conquista: la prevalenza delle loro conoscenze

sembrano pertanto essere state tramandate oralmente o per mezzo di una

manualistica tecnica anziché che il frutto di studi teorici approfonditi.

Nell'ambito del nostro discorso è piuttosto interessante ricordare la distinzione tra

i “modi di agire” e i “modi di essere” dell’architettura proposti da Vitruvio.

Secondo Vitruvio l'architettura si divide in sei parti: ordinatio, dispositio,

eurythmia, symmetria, decor e distributio.

L'ordinatio consiste nella conoscenza delle misure dei singoli membri

architettonici e delle loro proporzioni rispetto a un modulo o unità di misura; da

essa dipende l'esecuzione armonica di un edificio. Roma fu in grado di

perfezionare l'organizzazione logistica del cantiere nel rispetto di misure standard

e ripetitive, che permisero la veloce messa in opera dell’apparecchio murario

permettendo l’uso di materiali edili di diversa origine e manifattura in perfetta

compatibilità. È questo il caso del mattone sesquipedale (lungo un piede e mezzo),

divisibile nei suoi sottomultipli a seconda delle esigenze costruttive.

Le dispositio regola la corretta messa in opera di ogni elemento ed è divisa a sua

volta in tre parti: icnografia, ortografia e scenografia. Questo dettaglio è

particolarmente importante perché ci conferma come gli architetti di età

repubblicana e primo imperiale sfruttassero parimenti il disegno in pianta, in

alzato e in prospettiva per fornire alla committenza e alle maestranze un'idea

dell'edificio, tanto in fase di progettazione che di esecuzione. Già per quanto

concerne l'età greca siamo a conoscenza di disegni bidimensionali realizzati

5

direttamente sul cantiere (su una parete, su uno scalino

…) per permettere alle maestranze – che facevano uso di

calibri fissi – di riportare sul blocco in marmo le stesse

misure e proporzioni.

Vitruvio ricorda che per l'icnografia è necessario saper

usare il compasso e la riga, che l'ortografia si occupa

della facciata e presuppone la conoscenza delle

proporzioni, e che la scenografia consiste nello schizzo o

disegno in scorcio. Tutte e tre le cose derivano da

cogitatio e inventio. La prima, fondata sullo studio e la

disciplina nell'operare, ha per meta le «sensazioni

piacevoli»; la seconda, consiste nell'abilità nell'affrontare

e risolvere problemi nuovi o insoluti.

Terzo elemento è la cosiddetta distributio, consistente

nell'uso sapiente di materiali e superfici, come pure nell’oculata parsimonia di

spesa nel costruire.

Non dobbiamo infatti dimenticare come l'architetto non solo fosse responsabile del

progetto teorico, ma anche dell'organizzazione dei ponteggi e della costruzione

delle macchine di sollevamento; tale poliedricità rappresenta un fatto eccezionale

nella storia dell'architettura e ci dimostra la stretta relazione esistente tre le

problematiche tecnologiche e la conduzione dei lavori.

In una seconda parte Vitruvio ricorda anche i tre modi di essere dell'architettura.

Questa deve garantire la eurythmia, ovvero la cura della figura e le dimensioni e

proporzioni dei singoli elementi.

Simile ma non identica è quindi la simmetria – ovvero la conmisurazione e il

collegamento armonico dei singoli membri dell'edificio, consistente nella

corrispondenza proporzionale fra una parte e il tutto di un'opera, misurata a

moduli o frazioni di modulo. Questa parola necessità di un maggiore chiarimento

dal momento che assume nella lingua latina un significato per certi versi differente

da quello utilizzato oggi. La simmetria corrisponde – in architettura come in

geometria – nella proporzione armonica delle singole misure che compongono

l'edificio. Un rapporto simmetrico è per esempio quello rappresentato dalla sezione

aurea laddove, solo per una determinata misura si verifica un rapporto tra i

segmenti del tipo A:B=B: (A+B)

Gli architetti antichi erano dunque convinti che, esattamente come in natura,

l'armonia estetica di un edificio fosse determinata dalla rispondenza delle misure

delle sue singole parti, realizzata utilizzando dei numeri presenti in natura e

calcolabili preventivamente.

Vitruvio, nello spiegare il significato dell’eurythmia della symmetria stabilisce un

paragone fra il corpo umano ideale e un edificio.

L'eurytmia o armonia di un corpo umano dipende

dall'aspetto e dalla disposizione delle sue parti

anatomiche. Nei templi, la simmetria – o

corrispondenza proporzionale – si ricava dal modulo o

unità di misura (o massimo comun divisore), che è il

diametro delle colonne oppure il triglifo. La natura –

che l'architetto deve imitare – ha composto il corpo

dell'uomo ideale in modo tale che, se misurato dal

mento alla sommità della fronte e alla radice dei

capelli, il viso corrisponde a un decimo dell'altezza del

corpo.

La stessa proporzione si presenta nella mano aperta se

misurata dalla sua articolazione fino alla punta del dito

medio. L'altezza del viso si divide poi in tre parti uguali:

dal mento alla base delle narici, dal naso fino al punto

d'incontro con le sopracciglia e da queste alla radice dei

capelli; il piede è la sesta parte dell'altezza del corpo e

così via. «Rispettando tali proporzioni i pittori e gli

scultori dell'antichità ottennero grandi elogi. Alla stessa

maniera, le misure delle parti di un tempio dovranno

6

Fig. 9 – Schema

ricostruttivo di una gru

di sollevamento grecodel tipo polyspaston con

indicazione delle diverse

parti citate nel testo in

lingua originale.

avere una stretta corrispondenza e concordanza con il tutto».

Vitruvio aggiunge che il corpo umano ha un centro che corrisponde all'ombelico: se

infatti «si collocasse supino un uomo colle mani e i piedi aperti e si mettesse il

centro del compasso nell'ombelico, descrivendosi una circonferenza si

toccherebbero tangenzialmente le dita delle mani e dei piedi. Ma non basta: oltre lo

schema del circolo, nel corpo si troverà anche la figura del quadrato. Infatti, se si

misura dal piano di posa dei piedi al vertice del capo, poi si trasporterà questa

misura alle mani distese, si troverà una lunghezza uguale all'altezza, come accade

nel quadrato tirato a squadra». Questo brano, in cui Vitruvio riconduce l'uomo

ideale (microcosmo) alle figure geometriche della circonferenza e del quadrato –

simbolo dell'universo e della terra (macrocosmo) – ha affascinato schiere di

architetti che a partire dal Rinascimento si sono cimentati nella traduzione grafica

di tale insegnamento. Fra questi, va ricordato il famoso disegno di Leonardo da

Vinci conservato presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia, quello di Fra'

Giocondo pubblicato nel suo trattato a Venezia nel 1511 e quello di Andrea Palladio,

pubblicato nel commento a Vitruvio di Daniele Barbaro del 1567.

Per Vitruvio, segue quindi il decor, e cioé il bell'aspetto di un'opera composta da

elementi e forme le cui misure e proporzioni sono determinate con gusto, sapienza,

consonanza e uniformità.

Il decor può essere raggiunto usando la statio (ovvero la collocazione adeguata

dell'edificio rispettò la sua funzione), la consuetudo (ovvero il rispetto della

tradizione e coerenza interna dell'opera) e la natura (cioè l'obbedienza della logica

topografica del suolo all'opera che si vuole realizzare): una serie di precetti molto

utili che sarebbe opportuno non dimenticare troppo facilmente soprattutto giorno

d'oggi.

2.5 - Le macchine di sollevamento

L'introduzione del calcestruzzo nell'ambito

dell'architettura romana non eliminò mai del

tutto la necessità tagliare, trasportare e rifinire

blocchi lapidei anche di grandi dimensioni;

basti pensare ai colonnati marmorei dei

diversi fora o alle facciate dei grandi templi e

santuari suburbani. Per tale ragione la civiltà

romana continuò a sfruttare le scoperte

tecnologiche messe a punto nell'età ellenistica

per il sollevamento dei blocchi da costruzione,

perfezionandole.

L'elemento più semplice a tale scopo è

certamente costituito dalla carrucola, una

ruota pivottante su un'asse, capace di

trasferire il suo moto circolare a quello

rettilineo di una fune; non a caso,

nell'antichità nacque la leggenda secondo la

quale essa sarebbe stata inventata da Archita

di Taranto, un seguace della scuola pitagorica

interessato a problemi di ordine geometrico e

matematico.

In realtà, non esiste una vera e propria data di

nascita della carrucola e sembra possibile che

già in periodi molto antichi fosse già

conosciuta. Piuttosto discusso è il rilievo della

tomba di Ipuy a Saqqara, datato attorno al 2500 a.C., in cui sembra rappresentata

una nave a vela con due pennoni manovrati con dritte governate a poppa; piuttosto

convincente è anche il dipinto di una nave affrescato sull'isola di Santorini datato

al 1400 a.C.; in esso è possibile riconoscere due pennoni affiancati a un albero

maestro al cui vertice sembra di poter distinguere ben dieci carrucole, otto delle

quali impiegate per la manovra dei pennoni.

7

Fatto sta, che il salto di qualità si

ebbe con ogni probabilità nel periodo

ellenistico con la messa a punto di

macchine

dotate

di

carrucole

multiple, inizialmente progettate non

tanto in funzione dei cantieri edili,

quanto per facilitare il carico e lo

scarico delle navi presso i porti

commerciali. Per tale motivo le

prime gru dovevano armonizzare

l'esigenza di sollevare con la minor

fatica possibile carichi piuttosto

ingenti, con quella di poterli spostare lateralmente.

Vitruvio sembra cosciente dell'importanza del principio della leva (vectis) nel

funzionamento delle macchine da trazione. Recita infatti: «ora la lunghezza di

quella parte della leva che va dal fulcro fino a sotto il peso, sarà inversamente

proporzionale all'altra parte che va dal fulcro all'altro estremo su cui deve far

pressione. Premendo su questa impugnatura, anche con le forze di poche mani, si

costringe la leva a compiere un movimento circolare capace di spostare un peso

anche rilevantissimo. E dopo avere presentato l'esempio della stadera, del timone e

delle vele, ricorda come anche i remi delle navi, quando vengono spostati in avanti

o indietro con le mani, spingono innanzi con maggiore impeto la nave se si

immerge nei flutti soltanto la pala che è situata all'estremo. Sia dunque nelle

stanghe che nei gioghi, quando l'attacco delle corregge non è centrale ma spostato

da una parte, esso rende necessariamente un lato più breve e l'altro più lungo.

Se si facesse dunque compiere alla stanga o al giogo un movimento circolare

intorno al centro, il lato più lungo descriverebbe la circonferenza più ampia e

quello più corto la circonferenza minore. Come dunque queste macchine

funzionano combinando insieme i loro moti rettilinei e circolari in rapporto a un

centro, così anche i carri, le ruote, gli scorpioni, le baliste, i torchi e tutte le altre

macchine producono i loro effetti con analoghi movimenti rettilinei e circolari

corrispondenti a un determinato centro».

La macchina per il sollevamento architettonico per antonomasia fu il cosiddetto

polyspaston, una sorta di elaborazione dei cosiddetti

“picchi di carico” in uso nelle navi moderne. In

sostanza il polyspaston assolveva la funzione di una

gru girevole sfruttando dei paranchi a tre pulegge

distribuite tra tre carrucole fisse e due mobili. Le tre

carrucole fisse costituivano la tròclea summa, mentre

quelle pendenti la tròclea infima.

Si trattava di macchine da sollevamento di eccezionale

solidità e rapidità, in cui i valori di potenza e di velocità

erano strettamente connessi al numero di bozzelli

mobili di cui era formato ogni paranco. La manovra di

questi picchi di carico era di notevole difficoltà perché

l'abbassamento o il sollevamento dell'albero

comportava una variazione dei rapporti tra resistenza e

potenza. La macchina poteva anche operare in senso

girevole con l'uso di un'unica trave inclinata ad altezza

regolabile. In due parole, il sistema di carrucole veniva

fissato al vertice di una trave obliqua fissata al suolo su

uno snodo pivottante che le permetteva di muoversi

lateralmente. Il peso veniva sollevato tramite un

sistema di tre fumi (tres ductarii funes) che si

avvolgevano inizialmente nelle ruote (orbiculi) della

carrucola inferiore per poi salire e avvolgersi su quelle

della carrucola superiore. Condotte infine verso il

basso giravano attorno all’artemo per essere tirate da

un argano a mano (ergata) o da vere e proprie ruote in

legno di grandi dimensioni al cui interno camminavano

8

degli addetti così da imprimere un movimento al meccanismo (peritechion o rotae

calcatoriae).

Si è calcolato una gru di questo tipo, dotata di cinque carrucole, tre corde una

grande ruota a gradini mossa da uomini che vi camminavano all'interno, potesse

sollevare 6 tonnellate con l'apporto di soli due uomini senza troppa fatica.

2.6 – L’acropoli e le mura di Ferentino

Fig. 12 – La Porta

Sanguinaria di

Ferentino caratterizzata

da un arco tutto sesto in

conti di tufo impostato

su imponenti opere

ciclopiche di età

repubblicana.

Fig. 13 – Tipologie di

costruzione a secco

come proposte in un

tipico manuale di

architettura antica.

Le mura ciclopiche di Ferentino rientrano in una casistica ben rappresentata nel

territorio a sud di Roma (ad esempio ad Alatri e Gabi) e presentano caratteristiche

di monumentalità insospettate. Sviluppato per oltre 2 km, il circuito murario,

presenta un basamento in opera poligonale fatto di grandi blocchi di calcare su cui

si sovraimpone una tessitura muraria isodoma a blocchi quadrati di minore

pezzatura di arenaria. Particolarmente suggestiva è la porta denominata

popolarmente Sanguinaria, il cui arco a tutto sesto si apre nel punto di giunzione

tra le due tecniche murarie e che permette l'accesso all'area abitata tramite la

strada che conduceva all'acropoli. La datazione della cinta non è nota con sicurezza

e si è dibattuto sulla possibilità che le due tecniche murarie corrispondano a due

diverse fasi costruttive; tuttavia, sembra più probabile che l'opera sia unitaria e che

la scelta della tecnica poligonale sia stata influenzata dalla difficile malleabilità del

calcare il quale, in fase di taglio, tende a sbracciarsi secondo linee oblique

imprevedibili. I grandi blocchi poligonali costituiscono, pertanto, la sostruzione

megalitica principale della cinta difensiva, poi completata verso l'alto da blocchi

squadrati più piccoli, tagliati nella malleabile arenaria, la cui funzione era di

allontanare gli spalti dei difensori dal piano di campagna, facilitando la difesa della

città che sarà avvenuta facendo anche uso di baliste.

Caratteristiche costruttive per molti versi simili

presenta la cosiddetta acropoli, una struttura

monumentale di pianta quadrangolare dalle

dimensioni colossali (base 140 x 95 m) che

attualmente sostiene la basilica di San Giovanni

e Paolo andata a sostituire, nel medioevo, il

tempio pagano.

Di particolare interesse è l'allargamento della

terrazza superiore – oggi sormontato dal palazzo

vescovile – in cui si osserva l'accostamento della

tecnica lapidea con il più moderno calcestruzzo.

Anche il rivestimento esterno presenta una

duplicità di tecniche: la parte inferiore, ancora

una volta, è infatti realizzata in opera poligonale

e quella superiore in opera quadrata lasciata

volutamente grezza a costituire una sorta di

"bugnato rustico". Lo spazio superiore

dell'avancorpo è occupato da un portico interno

(criptoportico) realizzato nella massa di

calcestruzzo e prende luce da una fila di finestre

coperte da archetti dotati di doppia strombatura.

Di particolare interesse è l'iscrizione latina

disposta sotto le finestre della facciata principale,

ripetuta con una leggera variante sulla porta che

dava accesso al criptoportico; una terza

iscrizione è stata anche scoperta all'interno del

criptoportico. Le iscrizioni commemorative ci

forniscono alcune indicazioni sui termini

utilizzati dagli architetti romani per definire le

varie parti costituenti il complesso.

Nell'iscrezione esterna si citano infatti le

fundamenta e i muros, presso la porta di accesso

esterna solo più le fundamenta, mentre nella

9

porta interna del criptoportico – giustamente – si accenna alle fundamenta e ai

fornices. Appare così chiaro come per gli architetti antichi il potente muro di

sostruzione in opera poligonale fosse sentito con una valenza autonoma per lo

sforzo tecnico necessario alla sua costruzione (i fundamenta); con uno spirito un

po' generalizzante, invece, il termine muros è impiegato per indicare gli edifici

situati al vertice della spianata (con ogni probabilità il tempio e i suoi portici), oggi

scomparsi. Questi ultimi, non visibili dall’entrata laterale, furono ignorati nella

seconda iscrizione. Nella terza, leggibile del criptoportico interno, a fianco delle

fundamenta si pone attenzione ai fornices (ovvero alle campate del portico

percorribile) ma non più ai muros che, trovandosi alla sommità della spianata, non

potevano essere visti da questa posizione.

Ci si è chiesti a lungo quale potesse essere la funzione di questi ambienti

sotterranei; certo è che essi non erano raggiungibili direttamente dalla terrazza del

tempio ed era necessario un lungo percorso attraverso le vie cittadine per

raggiungerne l'ingresso, tra l'altro poco monumentale.

L'esempio di Ferentino, più di ogni altro, ci permette di chiarire una caratteristica

del tutto precipua dell'architettura romana tardo repubblicana,ovvero la

distinzione tra i muri di sostruzione e l'edificio deve proprio. Le disponibilità dei

coementa – e dunque di un materiale da costruzione resistente ed economico –

permise gli architetti romani di allargare la sommità delle alture di cui i dintorni di

Roma sono ricchi con una serie di arcate cieche che venivano a definire la

cosiddetta substructio, sulla quale veniva poi appoggiato l'edificium vero e proprio.

Anche nel caso di Ferentino le fondamenta e i muri non rappresentano nient'altro

che una sopraelevazione artificiale, e gli ambienti di risulta del criptoportico non

devono necessariamente essere collegati funzionalmente all'edificio superiore (il

tempio). La datazione del complesso non è certa sembra porsi nel corso del II sec

a.C.; anche qui, la prudenza degli architetti – ancora in parte insicuri sulla capacità

di resistenza del calcestruzzo – li spinse a realizzare il muro portante esterno

(fondamentale per gli aspetti statici) in pietra, limitando l'uso del calcestruzzo alla

massa interna, ottenendo comunque, anche in questo caso, un notevole risparmio

economico in fase di costruzione.

2.7 – Il santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina

Fig. 14 – Veduta aerea

delle terrazze di cui si

compone il santuario

della Fortuna

primigenia di

Palestrina.

Il santuario della Fortuna primigenia di Palestrina costituisce il vero e proprio

capolavoro dell'architettura romana repubblicana. L'edificio fu costruito a cavallo

tra II e I sec a.C. su un’imponente collina sormontante l'antica città di Preneste in

funzione dell'antichissimo culto della Fortuna, assimilato dagli antichi romani alla

Tyche greca e, in un momento successivo, alla divinità egizia Iside. Il santuario fu

oggetto di una continua frequentazione nel corso dei secoli, ricevendo donativi e

offerte dai pellegrini al punto che quando Carneade, nel 156 a.C. venne a Roma,

affermò di non avere mai visto «una fortunata più fortunata che a Preneste». I resti

dell'edificio monumentale rimasero nascosti dalle costruzioni medievali e barocche

almeno sino alla fine della Seconda guerra mondiale quando, a seguito di un

ingente bombardamento, l'abbattimento dei muri moderni permise di portare alla

luce la struttura nella sua forma originaria,

evidenziando le grandi rampe di accesso, le

terrazze cultuali, le scalinate e il tempio vero e

proprio. L'edificio esprime meglio di ogni altro

la sensibilità architettonica dell'architettura

ellenistica che ci è nota attraverso rare

testimonianze della Grecia propria. Per contro, il

gusto scenografico, la presenza di linee di fuga e

di percorsi monumentali hanno indotto alcuni a

ipotizzare che l'architetto che progettò il

complesso non fosse romano ma di origine

greca; comunque siano andate le cose, la

costruzione del santuario fu possibile grazie alle

ingenti rendite derivate dai commerci con

l'oriente greco ottenute dei mercatores e degli

10

Fig. 15 – Ricostruzione

al computer dell'aspetto

originario del santuario

della Fortuna

primigenia di

Palestrina.

Fig.16 – Ricostruzione

assonometrica del

santuario come

proposta dopo le

ricerche degli anni 60.

imprenditori romani e fu completato sfruttando

la tecnica costruttiva dei coementa che sappiamo

essere propriamente romana.

I pellegrini che accedevano al complesso

“vivevano”, pertanto, una vera e propria

esperienza processionale costituita da una serie

di tappe che si palesavano, passo passo, l'una

dopo l'altra, in una serie di scenografie nascoste

reciprocamente da quinte o bruschi passaggi di

direzione, nel rispetto di una progettualità di

grande scala che risponde profondamente alla

sensibilità ellenistica. Ai lati del duplice accesso

al santuario si trovano i resti di due portici le cui

architravi – disposte progressivamente con

andamento obliquo – dimostrano la conoscenza da parte dell'architetto delle

correzioni ottiche con cui ottenere una dilatazione spaziale della prospettiva.

Partendo dalla base, due rampe diagonali si appoggiano a un imponente muro di

sostruzione realizzato ancora una volta in opera poligonale, alle cui spalle sono

disposti dei muraglioni in calcestruzzo; i pellegrini erano accompagnati nella loro

salita da due porticati obliqui che convergevano al centro, dove si trovava una

prima grande balconata affacciata sulla vallata.

Da qui si diparte una scala perpendicolare che conduce a una prima terrazza su cui

si aprono due emicicli; uno di questi avvolge una struttura a tholos posta sopra un

pozzo, a lato della quale sono stati trovati i resti di una statua di culto, mentre i

fedeli potevano prendere posto su un bancone che correva all'interno degli emicicli

stessi. La frequentazione da parte dei fedeli della terrazza è garantita dal

ritrovamento di una grande quantità d’iscrizioni dedicatorie poste da

commercianti, artigiani, liberti o schiavi, che forse un tempo erano applicate al

parapetto della terrazza e che sono dotati di una serie di fori superiori per

l'inserzione di bronzetti votivi. È possibile che la tholos fosse utilizzata per

l'estrazione delle sortes, ovvero dei fogli di corteccia iscritti che si diceva fossero

stati scoperti anticamente da un uomo del posto a seguito di un sogno premonitore

e che erano utilizzati dei sacerdoti per esprimere vaticini e oracoli.

Ritornando alla scala principale era possibile salire di un piano per raggiungerla la

terrazza superiore, segnata da una serie di fornici

in cui si alternano nicchioni e pareti lisce, tutti

inquadrati da semicolonne con capitello ionico

diagonale. Lo spazio che separa la parete frontale

dalla base rocciosa della collina è costipata di

fornici in calcestruzzo che permettevano di

consolidare la piattaforma su cui sorgeva il

santuario tramite una serie di ambienti ciechi

inutilizzati.

La terrazza più alta si caratterizza per la presenza

di una scala frontale che conduce a una sorta di

teatro destinato a ospitare i fedeli durante le sacre

rappresentazioni in onore della Fortuna. La

sostruzione è qui occupata nuovamente da un

criptoportico che crea una sorta di percorso a L,

forse utilizzato dai fedeli durante le processioni. È

interessante notare come due grandi nicchie

furono allestite in forma di fontana; la presenza

dell'acqua era infatti quanto mai importante, sia

per la purificazione dei fedeli che si accingevano

alle celebrazioni, sia per il suo valore simbolico

nell'ambito del culto della Fortuna e di Iside.

L'edificio è concluso in alto da un colonnato

semicircolare che nasconde alle spalle un

ulteriore tholos nella quale doveva essere posta

principale statua di culto.

11

Il santuario della Fortuna rimase in vita sino

all'età imperiale ma ormai degradato per

prestigio e importanza; sembra che il colpo di

grazia alla “fortuna” sia stato dovuto in buona

parte agli espropri e alle epurazioni condotte da

Silla dopo la guerra contro Mario; il municipio di

Palestrina, in effetti, si schierò dalla parte del

perdente ricevendone gravi espropriazioni e

subendo l'insediamento sul postodi una colonia

di veterani di guerra (Praeneste diventò, di fatto,

una colonia sillana); le riforme economiche di

carattere conservatore portate avanti nel periodo

successivo non poterono che indebolire i

commercianti e i coltivatori di olio e di vino che

ne avevano finanziato la costruzione. L'edificio

rimane comunque a testimonianza di una fase di

particolare dinamismo e vivacità dell'economia e

della cultura romana repubblicana.

2.8 – Tempio di Giove Anxur a Terracina

Fig. 17 – Ricostruzione

assonometria del

santuario di Giove

Anxur a Terracina come

proposta nel

dopoguerra.

Fig. 18 – Veduta dal

basso (ingrandimento

con teleobiettivo) della

terrazza del santuario

posto al vertice di Monte

Sant'Angelo.

Rientra nello stesso ambiente architettonico e

culturale – benché caratterizzato da una

maggiore staticità dei percorsi interni – il

santuario romano repubblicano di Monte

Sant'Angelo presso Terracina, dedicato alla

divinità indigena di Anxur che i Romani

assimilarono a Giove. L'edificio è nuovamente

impostato su un'ampia terrazza artificiale

realizzata in calcestruzzo al vertice della

montagna affacciata sul Circeo; le arcate di

scarico che sostenevano la piattaforma superiore

sono – ed erano – ampiamente visibili dal basso

(ove sorgeva la città vera e propria) ma ancor meglio dal tratto di mare antistante,

frequentemente solcato da navi e bastimenti.

Il santuario di Terracina ripropone ancora una volta la distinzione tra sostruzione e

edificio che abbiamo visto come caratteristico della media età repubblicana a Roma

e nel Lazio. In questo caso i fornici di sostruzione erano resi agibili tramite una

scala, e i fedeli avevano la possibilità di percorrere un criptoportico interno fino a

raggiungere una sorta di antro aperto su un grande vano sotterraneo presso il

quale si è supposto fosse attivo un oracolo.La terrazza superiore ospitava un

tempio esastilo, periptero sine postìco il cui orientamento deviava decisamente da

quello della terrazza per esporre il frontone a oriente. Sono ancora ben visibili –

alle spalle dell'edificio – i resti del portico destinato ai pellegrini dove, con ogni

probabilità, venivano transitoriamente esposte le offerte e i doni dei fedeli. Di

maggior interesse è la piccola struttura in calcestruzzo addossata a una roccia

naturale immediatamente a destra della facciata del tempio, ove è ancora possibile

riconoscere – alla sommità – un foro naturale comunicante con l'antro inferiore. Si

dovrebbe trattare di un secondo punto destinato all'ascolto dell'oracolo da parte

dei sacerdoti, che raggiungevano la balaustra tramite una scala oggi scomparsa. In

un piccolo edificio quadrangolare posto al vertice della roccia è stato anche

identificato un piccolo podio in cui si riconosce l'auguraculum, ovvero il luogo

delegato all’esplorazione spazio celeste da parte dei sacerdoti durante le cerimonie

augurali. Il Tempio di Giove Anxur a Terracina si data a cavallo tra II e I sec a.C. e,

come molti monumenti dell'epoca, colpisce per la sua imponenza e per la sua

capacità di imporsi sul paesaggio circostante tramite la terrazza artificiale,

realizzata sfruttando appieno le potenzialità dei coementa. Rispetto al santuario di

Palestrina, il santuario di Giove manifesta, tuttavia, una certa limitatezza dinamica

dei percorsi interni e offre una visione più bloccata che preclude alle realizzazioni

della fine dell'età repubblicana e soprattutto dell'età imperiale. Benché non siano

12

disponibili dati stratigrafici precisi, la datazione del tempio di Giove Anxur si basa

sulla presenza di un castrum romano collegato a un circuito difensivo di torri e

muraglioni che scende a valle sino a bloccare la via Appia e che fu realizzato nel

periodo delle guerre tra Mario e Silla; esso viene pertanto a costituire un termine

ante data quem che sopporta le datazioni già avanzate.

2.9 - Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli

Fig. 19 – Restituzione

grafica dell'aspetto del

santuario di Ercole

vincitore a Tivoli di età

repubblicana.

Fig. 20 – Immagine del

criptoportico realizzato

in corrispondenza del

primo piano fuori terra

dell'edificio.

Caratteristiche architettoniche non molto differenti presenta anche il santuario di

Ercole vincitore a Tivoli, uno dei maggiori complessi sacri dell'architettura romana

di età repubblicana. Costruito nel corso del II sec a.C. esso sorgeva su un tratto

dell'antica via Tiburtina e, con la sua ampia sostruzione quadrangolare in

calcestruzzo si estendeva su un'area di 188 x 40 m, coprendo complessivamente

oltre 3000 metri quadri. La scenografia del complesso era garantita nuovamente

da una terrazza artificiale sostituita da fornici sulla quale era appoggiata la cavea di

un teatro destinato alle sacre rappresentazioni, al cui vertice si ergeva il tempio

esastilo, periptero sine postìco. La piazza superiore era circondata da un portico di

due piani, di cui quello inferiore seminterrato a formare il tipico criptoportico di

ordine dorico, e quello superiore con colonnato a vista di ordine ionico. L'impiego

disinvolto del calcestruzzo permise di realizzare tanto i muri quanto le semicolonne

in pietra e calce, mascherando la modestia del materiale costruttivo con una tipica

stuccatura dipinta che imitava i colori del marmo. Il gigantismo del complesso

permise il passaggio nei fornici di base di una strada consolare tramite un ampio

passaggio voltato; le sue dimensioni colossali ne hanno permesso la partizione e

frammentazione nel corso del Medioevo per svariati usi e funzioni tra cui, è degna

di nota, la trasformazione in cartiera di alcuni

dei fornici del cortile nel corso del Novecento.

Anche il santuario di Ercole vincitore aveva

probabilmente una funzione oracolare;

sembrano da riferirsi a quest'ultima un pozzo

circolare scoperto durante gli scavi archeologici

nel quale venivano forniti gli oracoli osservando

il movimento e la posizione degli oggetti gettati

dall'alto nell'acqua. La fondazione di

quest'importante santuario dedicato al culto di

Ercole sembra giustificarsi in conseguenza del

passaggio sul luogo di un antichissimo tratturo

utilizzato stagionalmente dei pastori; l'antico

culto indigeno sarebbe dunque stato nobilitato

nel periodo tardo repubblicano dando il via alla

costruzione dell'ennesimo santuario

monumentale grazie alla benevolenza e

all’evergetismo delle classi sociali emergenti

native del luogo.

2.10 – La Porticus Aemilia

Se la datazione al 176 a.C. fosse confermata, la

Porticus Aemilia rappresenterebbe uno dei più

antichi edifici conosciuti in Roma antica

edificato facendo uso della nuova tecnica

costruttiva dei coementa.

L'edificio fu così denominato per ricordare i

censori Marco Emilio Lepido e Lucio Emilio

Paolo che nel 193 a.C. costruirono ai piedi del

Aventino, a circa 90 metri dal corso del Tevere,

un magazzino destinato a stoccare le derrate

alimentari giunte a Roma per via fluviale;

distrutto da un incendio, l'edificio fu ricostruito nel 174 a.C. dai censori Quinto

13

Fig. 21 – Ricostruzione

tridimensionale dei

fornici della Porticus

Aemilia.

Fig. 22 – Ricostruzione

grafica del Tabularium

appoggiato al colle del

Campidoglio, antico

fondale del foro

Romano.

Fulvio Flacco e Aulo Postumio Albino. Resti

dell'edificio sono stati identificati già a partire

dall'Ottocento tra via Beniamino Franklin e via

Marmorata, e altri resti sono tuttora visibili in

via Branca, in via Rubattino e in Via Florio.

L'edificio fu concepito nella forma di una serie

di fornici allineati e disposti a file parallele

sostenuti da pilastri, adagiati sul versante della

collina sfruttando dei salti di quota regolari che

permettevano, tra l'altro, di ricavare prese di

luce per i lucernari e l’areazione in

corrispondenza dello scalino del tetto.

Complessivamente l'edificio raggiungeva una

lunghezza di 487 metri e una larghezza di 60

metri, ed era partito in fornici da 294 pilastri

che creavano 50 navate ognuna delle quali

composta di sette campate. La superficie

coperta con tale sistema raggiungeva l'impressionante dimensione di 25.000 m2.

Recentemente si è proposto di identificarvi piuttosto l’edificio destinato ad ospitare

navi da guerra della flotta romana di età repubblicana – i cosiddetti Navalia – ma

dal punto di vista dell'architettura poco cambia. In questa realizzazione è infatti

possibile osservare lo sfruttamento sistematico della nuova tecnica del calcestruzzo

per realizzare un ampio spazio coperto, riducendo al massimo i tempi di

costruzione e i relativi costi. Gli architetti per conferire maggiore solidità

all'edificio realizzarono i conci degli archi con i tradizionali blocchi di tufo.

2.11 - Il Tabularium

Un’ulteriore evoluzione della tecnica costruttiva romana di età repubblicana è ben

rappresentata dal Tabularium, l'edificio destinato a ospitare l'archivio di stato

costruito nel 78 a.C. dal console Lutazio Catulo in prossimità dell'antico foro

romano, con la funzione di mascherare la sella che univa il colle dell’Arx con quella

del Capitolium. Data la sua funzione, l'edificio si presentava come una scenografia

fortemente verticalizzata, costituita da un muro di sostruzione (alla base ) in opera

quadrata fatto con blocchi di peperino – che con la sua monotona neutralità

forniva un ottimo fondale alla sfilata degli edifici del foro – , un primo piano

caratterizzato da archi inquadrati da semicolonne con capitelli dorici, e un secondo

piano costituito da un porticato corinzio. Quest'ultimo oggi non è più visibile

perché Michelangelo vi impostò il palazzo senatorio che oggi ospita il comune di

Roma. L'intera facciata fu realizzata completamente in tufo peperino (dunque con

una tecnica “di tradizione”) ma alle spalle della facciata, le vie di passaggio, i corpi

scalari e i corridoi sono interamente realizzati in calcestruzzo.

La spiccata frontalità dell'edificio, la sovrapposizione canonica di fornici inquadrati

da semicolonne e da colonne di ordine

rispettivamente dorico e corinzio, manifestano

una freddezza e un accademismo che sembrano

contrapporsi alla dinamicità e al gusto

scenografico delle architetture di Palestrina e di

Terracina, e sembrano invece anticipare un gusto

che troverà sbocco nell'architettura di età

cesariana e augustea. Tutto l'edificio è concepito

come una massa compatta e il calcestruzzo vi è

impiegato entro il perimetro dell'edificio è

contenuto da muraglioni lapidei che fungono da

sostegno e contrafforte. È noto il nome

dell'architetto che portò a compimento l'opera

grazie all'iscrizione dedicatoria: si tratta di un

certo Lucius Cornelius, forse un personaggio di

origine greca naturalizzato a Roma.

14

2.12 - Il Macellum

Nel medesimo periodo in cui si assiste ad una emancipazione della tecnologia

costruttiva degli edifici di Roma e del Lazio, si manifesta la comparsa di nuove

tipologie edilizie di funzione pubblica che sarebbero diventate patrimonio

consolidato della cultura romana. È questo il caso del macellum, il mercato coperto

all'ingrosso del pesce e degli ortaggi costituito da una serie di vani affacciati su un

cortile porticato, al centro del quale si trovava regolarmente una fontana per il

lavaggio delle merci. Un primo esemplare sembra essere stato realizzato a Roma

nel periodo della Prima guerra punica (264 – 241 a.C.), rimanendo un esempio

isolato per oltre cinquant'anni, fino cioè al 179 a.C., quando le fonti storiografiche

ricordano la costruzione di un secondo esemplare. A partire dalla metà del II sec.

a.C., in corrispondenza cioè di una fase di particolare dinamismo della società e

dell'architettura romana, tale tipologia si diffuse anche nelle città minori, come

testimoniato dagli esempi di Morgantina, Pompei e Ostia, diventando comune

anche nelle provincie. Sembra possibile che motore di questa nuova tipologia

architettonica siano stati ancora una volta i contatti

con il mondo cartaginese, ove edifici di questo tipo

sembrano essere stati presenti da tempo. Al mondo

punico rimanda anche la radice etimologica della

parola macellum che è stata riallacciata all'etimo

ma’kal, traducibile in «il luogo in cui si mangia».

Naturalmente, Roma disponeva di molteplici mercati

all'ingrosso riservati alle diverse tipologie

merceologiche, ma questi non presentavano una

specifica formula architettonica e vennero definiti con

la più generica espressione di fora: esisteva pertanto

un foro boario destinato alla vendita all'ingrosso della

carne, un foro olitorio destinato agli ortaggi, una

forum cuppidinis destinato ai dolci e alle prelibatezze

e un forum piscatorium per il pesce e così via, così

che il macellum rappresentò sempre una specifica

singolarità tipologica.

Fig. 23 – Il macellum di

Pozzuoli, espressione

matura di età imperiale

di queste tipologia

elaborata in età

repubblicana.

2.13 - La Basilica civile

Un altro edificio che sembra strettamente collegato ai contatti avuti da Roma con le

regioni di recente conquista è la basilica, un edificio civile riservato alle attività

giudiziarie realizzato in prossimità del foro. L'etimologia del nome sembra da

connettersi alla greca aulè basilichè, l'aula ipostila (cioè circondata da colonne)

utilizzata nel mondo greco – ellenistico per i ricevimenti all'interno del palazzo

reale. Tale tipologia sembra a sua volta essere stata mediata dalla cultura persiana,

“scoperta” in occasione della conquista di Susa e di Persepoli al tempo di

Alessandro (il cosiddetto apadana).

L'aula divisa in tre navate era coperta centralmente da un tetto capriate, e in quelle

laterali da semicapriate; essa ben si adattava a ospitare un ingente numero di

persone protette dalle intemperie per le normali attività giudiziarie e forensi.

È noto che tale soluzione architettonica fu poi ereditata dai cristiani, dando luogo

alla chiesa basilicale (nella quale però l'accesso non avveniva più dal lato lungo

bensì dal lato corto, per sfruttare l’abside come fondale per la liturgia religiosa).

Per quanto concerne il foro romano, una prima basilica fu costruita tra il 210 e i 191

a.C. in prossimità del clivus argentarious; pavimentata con lastre di tufo di Grotta

Oscura, essa era divisa in quattro navate da tre file di colonne, e aveva una facciata

preceduta da un portico. Nel 179 a.C. una nuova basilica fu costruita da Marco

Fulvio Nobiliore e Marco Emilio Lepido in qualità di censori; l'ultimo di essi, tra

l'altro, era stato precedentemente incaricato dal Senato di Roma della tutela del re

di Egitto Tolomeo V Epifane, e nel 201 – 200 a.C. aveva avuto l'occasione di

visitare Alessandria e di osservare direttamente le grandi sale impostile nelle quali

i monarchi ellenistici davano pubblica manifestazione del loro potere e ad esse,

probabilmente, si volle ispirare.

15

La nuova basilica denominata Aemilia fu ampliata con architravi in legno e

pavimenti in travertino. Ricostruita in diverse occasioni, mantenne nel corso del

tempo una pianta sostanzialmente immutata, su una superficie di 70 x 29 m.

Nelle immediate vicinanze, quasi di fronte, sorgeva invece la basilica Sempronia.

Edificata nel 170 a.C. per volere del censore Tiberio Sempronio Gracco (padre dei

ben più famosi tribuni della plebe) ed impostata sullo spazio occupato

precedentemente dalla villa di Scipione l'Africano e da alcuni magazzini, nello

spazio compreso tra il tempio di Saturno e quello dei Dioscuri. Distrutta da un

incendio nel I sec a.C. fu quindi rimpiazzata dalla cosiddetta basilica Giulia,

edificata nel 55 a.C. per volere dell’edile Lucio Emilio Paolo, fratello del triumviro

Marco Emilio Lepido.

Fig. 24 – Ricostruzione

assonometrica del

teatro di Pompeo, primo

edificio di spettacolo in

muratura costruito a

Roma.

2.14 – Il primo teatro in muratura

Alla metà del I sec a.C. si assiste all'introduzione anche in Roma della tipologia

edilizia del teatro in muratura, ampiamente sperimentata nell'ambiente culturale

greco a partire dal V sec a.C. (prima nella forma

di un edificio con gradinata rettilinea, poi con

cavea semicircolare) e sino ad allora osteggiato

dalla classe senatoria come espressione di uno

stile di vita contrario al cosiddetto mos

maoiorum (il comportamento etico degli avi).

Il primo teatro di Roma fu pertanto costruito da

Pompeo a celebrazione dei trionfi militari nel 61

a.C. e inaugurato con grandi spettacoli sei anni

più tardi, nel 55 a.C. La sua costruzione avvenne

grazie all'astuzia di Pompeo che riuscì ad eludere

il divieto vigente in Roma di costruire teatri in

pietra con il pretesto che la costruzione in atto

era soltanto la scalinata per accedere al Tempio

di Venere Vincitrice situato sulla sommità della

cavea ed al centro della facciata curva, mentre in

realtà erano le gradinate del futuro teatro; questo aneddoto, riportato da tardi

scrittori cristiani, ha un suo significato se consideriamo la conformazione tipica dei

grandi santuari dell'età repubblicana (tipo Tivoli, Ferentino e Palestrina) in cui il

tempio era sempre associato un teatro in muratura destinato alle celebrazioni

sacre.

Le dimensioni del teatro di Pompeo sono veramente eccezionali per l'epoca, se si

considera che la cavea aveva un diametro di circa 150 metri e la lunghezza della

scena era di circa 90 metri, con una capacità di almeno 20.000 posti. La facciata

semicircolare della cavea era impostata su una serie di arcate poggiate su pilastri

di pietra gabina e travertino ornati da semicolonne. L'interno era costituito da una

doppia serie di muri radiali collegati tra loro da strutture curvilinee che formavano

dei cunei coperti da volta a botte, che sostenevano le gradinate. La scena, decorata

da quattordici statue rappresentanti le quattordici nazioni conquistate da Pompeo

(due delle quali sono oggi conservate al Museo di Napoli ed al Louvre), era

articolata nella parte anteriore da tre esedre colonnate, delle quali la centrale era

rettangolare mentre le due laterali semicircolari. Dietro la scena si estendeva un

quadriportico di 180 x 135 metri, un vero e proprio parco pubblico ornato di statue,

con boschetti di platani bordati da fontanelle e terminante con una grande esedra

rettangolare, utilizzata come Curia per le riunioni del Senato e ornata con una

grande statua di Pompeo (rinvenuta nella vicina via dei Leutari ed oggi conservata

all'interno di palazzo Spada): si trattava della famosa Curia Pompeia dove il 15

marzo del 44 a.C. venne ucciso Gaio Giulio Cesare, poi fatta murare da Augusto in

qualità di locus sceleratus.

Sandro Caranzano

16