1

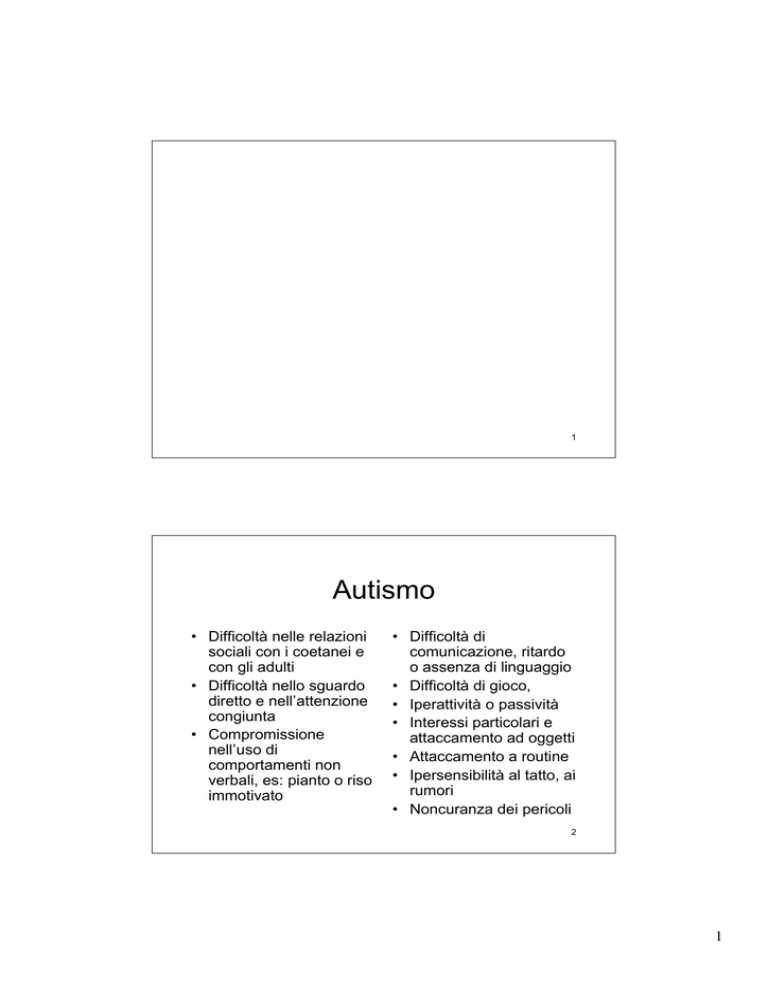

Autismo

• Difficoltà nelle relazioni

sociali con i coetanei e

con gli adulti

• Difficoltà nello sguardo

diretto e nell’attenzione

congiunta

• Compromissione

nell’uso di

comportamenti non

verbali, es: pianto o riso

immotivato

• Difficoltà di

comunicazione, ritardo

o assenza di linguaggio

• Difficoltà di gioco,

• Iperattività o passività

• Interessi particolari e

attaccamento ad oggetti

• Attaccamento a routine

• Ipersensibilità al tatto, ai

rumori

• Noncuranza dei pericoli

2

1

L’ipotesi percettiva

Un altro modo di

“vedere”!

Urville by Gilles Trehin

3

… Il mio modo di essere era completamente incomprensibile agli

occhi di chi mi circondava. Toccavo continuamente ogni cosa;

tastavo con le dita gli incavi delle bottiglie, i braccioli del divano

e le maniglie delle porte, strofinavo il palmo della mano sui

corrimano curvi. Sentivo la necessità di toccare tutte queste

cose perché avevo bisogno delle loro curve e rotondità ma

nessuno, intorno a me, immaginava che fosse questo tipo di

bisogno a provocare in me quel comportamento. Per loro

dimostravo unicamente di essere strana e a volte irritante, ma

io non pensavo affatto di essere né strana né irritante. Sapevo

solo che ciò che facevo era una necessità, per me,

d’importanza vitale. Però, agli occhi degli altri, tutto questo non

meritava alcun rispetto.

(Gunilla Gerland, Una persona vera – Phoenix: Roma).

4

2

Domini che contribuiscono a formare il

fenotipo comportamentale

Linguistic

o

Sociale

Comportament

ale

Emozionale

Motorio

Cognitivo

Neuropsicologia

dell’autismo

1. Teoria della mente;

2. Riconoscimento delle emozioni e delle

espressioni facciali;

3. Teoria della coerenza centrale;

4. Funzioni di programmazione e di controllo;

5. Disturbi del linguaggio e della funzione

mnesica;

6

3

1. Teoria della mente

Per teoria della mente si intende la

consapevolezza della propria attività

pensante e della attività pensante altrui,

consapevolezza da cui dipende la

comprensione del comportamento

umano.

7

Teoria della mente

Capacità di riflettere sulle emozini , sui desideri e sulle

credenze proprie e altrui e di comprendere il

comportamento degli altri in rapporto non solo a quello che

ciascuno di noi sente, desidera o conosce, ma in rapporto a

quello che ciascuno di noi pensa che l'altro sente, desidera

e conosce

(Baron-Cohen, 2000)

Il bambino autistico sarebbe incapace di comprendere e

riflettere sugli stati mentali propri e altrui e,

conseguentemente, di comprendere e prevedere il

comportamento degli altri

4

Esiste una relazione causale tra

il gioco di finzione e lo sviluppo

della teoria della mente (A.

Leslie, 1987).

Il gioco di finzione sottintende

un livello cognitivo elevato e si

va delineando dai 2 anni in poi.

9

Al mancato sviluppo delle

capacità di teoria della mente

sarebbero dovuti il deficit

sociale e comunicativo

evidenziato nell’autismo.

10

5

Compiti di teoria della mente

di primo livello.

1. Sally e Anne

2. Compito degli smarties

11

2. Riconoscimento delle emozioni

e delle espressioni facciali

I bambini con autismo appaiono in difficoltà

già nel riconoscimento di espressioni

fondamentali quali gioia, tristezza, paura e

rabbia. Le difficoltà aumentano nel

riconoscimento di emozioni complesse

quali la sorpresa.

12

6

3. La teoria della coerenza

centrale

I bambini autistici presentano

difficoltà nell’integrare informazioni

a differenti livelli e le informazioni

vengono processate in modo

frammentario e con attenzione ai

particolari.

13

Coerenza centrale

Capacità di sistematizzare in un sistema coerente le

molteplici esperienze parcellari che investono i

nostri sensi, di cogliere lo stimolo nel suo

cmplesso, di accedere dal particolare al generale

(Frith e Happé,1994)

●

●

●

●

Il bambino autistico presenta

un'incapacità di cogliere lo stimolo nel suo

complesso

un'elaborazione segmentata dell'esperienza

una difficoltà di accedere dal particolare al

generale

una polarizzazione su frammenti dell'esperienza

7

Alla WISC-R:

“disegno con cubi” +++++

“comprensione” e

“ordinamento di figure” -----(norme di buon senso e di

logicità).

15

I comportamenti ripetitivi

potrebbero essere interpretati

come frammenti di azioni più

complesse che vengono

decontestualizzate e ripetute

senza possibilità di inibirle.

16

8

Il deficit di coerenza centrale

spiegherebbe i comportamenti

ripetitivi e le isole di abilità.

17

Funzioni esecutive

Si intende una serie di abilità che sono determinanti

nell'organizzazione e nella pianificazione dei

comportamenti per la risoluzione dei problemi:

Working memory

Flessibilità cognitiva

Controllo inibitorio

Pianificazione

Molti dei comportamenti autistici sarebbero l'espressione

di un deficit di tali attività

9

4. Funzioni di programmazione e di

controllo

I bambini autistici presentano un

deficit di funzioni esecutive ossia,

non sono in grado utilizzare e

mantenere delle corrette procedure

di problem solving per il

raggiungimento di uno scopo.

19

Le funzioni esecutive

riguardano:

1. Capacità di inibire una risposta

o posticiparla;

2. Abilità di pianificare una

sequenza di azioni;

20

10

3. Capacità di rappresentarsi

un compito;

4. Selezionare le informazioni

rilevanti da tenere in memoria;

5. Attenzione flessibile.

21

Comportamento ripetitivo:

1. deficit di inibizione;

2. scarsa flessibilità.

22

11

Ipotesi di malfunzionamento

delle aree prefrontali

•

•

•

•

•

•

Mancate strategia di problem-solving;

Deficit nelle capacità astrattive;

Stereotipie, ostinazione nella monotonia;

Ristretta gamma di interessi;

Attaccamento ad oggetti insoliti;

Interesse per aspetti non funzionali degli

oggetti (odore, tatto, etc.)

23

Teoria socio-affettiva

Parte dal presupposto che l'essere umano nasce con

un a predisposizione innata a interagire con l'altro.

Viene definito anche “empatia non inferenziale e

intersoggettività primaria”

Secondo tale teoria, già nel neonato ci sarebbe una

innata predilezione per gli stimoli di natura sociale

(Hobson,1993)

Nell'autismo ci sarebbe una innata incapacità,

biologicamente

determinata,

di

interagire

emozionalmente con l'altro

12

5. Disturbi del linguaggio e

della funzione mnesica

Sintassi spesso conservata.

Invece:

1. Ecolalia immediata e differita;

2. Deficit di comprensione (ci si affida

alla sintassi anziché alla semantica);

3. Deficit di pragmatica e prosodia;

25

4. Carenza dell’uso di linguaggio

socialmente utile (avvio di

conversazione, turnazione, etc.);

5. Deficit nel richiedere e condividere

informazioni;

6. Deficit nella memoria uditiva, buona

la memoria procedurale.

26

13

6. Disturbo della eccitazione e

della reattività

I tracciati EEG di b. autistici

evidenziano una condizione di

ipereccitabilità (omeostasi

inibizione-eccitazione a livello

della sostanza reticolare)

27

diversi profili clinici

1. Prevalenza di ipereccitabilità;

2. Prevalenza di ritiro ed apatia, quale

meccanismo di difesa ad una

condizione di eccessiva stimolazione;

3. Persistenza e rapida mutabilità di

entrambe le situazioni (profilo più

frequente)

28

14

Teoria socio-affettiva

Parte dal presupposto che l'essere umano nasce con

un a predisposizione innata a interagire con l'altro.

Viene definito anche “empatia non inferenziale e

intersoggettività primaria”

Secondo tale teoria, già nel neonato ci sarebbe una

innata predilezione per gli stimoli di natura sociale

(Hobson,1993)

Nell'autismo ci sarebbe una innata incapacità,

biologicamente

determinata,

di

interagire

emozionalmente con l'altro

Anomalie Neurologiche

• Anomalie Funzionali

• Anomalie Anatomiche

15

Anomalie Funzionali

Il Sistema Nervoso Centrale dei soggetti

con DGS processa le informazioni

attivando circuiti neuronali distinti

rispetto a quelli impiegati da soggetti

con sviluppo tipico, particolarmente per

stimoli socialmente rilevanti

16

17

Double-click to add graphics

Anomalie neuroanatomiche

• Riduzione della circonferenza cranica alla

nascita con improvviso ed eccessivo

accrescimento tra i 2-3 ed i 6-14 mesi di

vita

• Incremento volumetrico della sostanza

bianca con decremento delle strutture

corticali

– lobo frontale

– cervelletto

– strutture limbiche

– amigdala

– ippocampo

18

Alterazioni neuroanatomiche

cerebrali microscopiche

• Corteccia cerebrale

–

–

–

–

riduzione densità neuronale

riduzione volume microcolonne corticali

Neuroni ectopici

Disorganizzazione neuronale

• Corteccia cerebellare

– Riduzione numero cell del Purkinje

– riduzione numerica cell granulari

• Nuclei cerebellari

– Displasia del nucleo dentato

– Sostanza grigia ectopica sottocorticale

– Alterazioni volumetrica delle cellule

Alterazioni neuroanatomiche

cerebrali microscopiche

• Nucleo olivare inferiore

– Alterazioni volumetriche cell

– Displasia olivare

• Ippocampo

– Aumento densità cellulare

– Riduzione volume cell

– Riduzione arborizzazioni dendridiche

• Amigdala

– Aumento densità cellulare

– Riduzione volume cell

19

Etiopatogenesi

●

Fattori genetici

Concordanza del 60% in gemelli monozigoti contro

lo 0% in gemelli dizigoti

Concordanza sale al 92% in gemelli omozigoti Se

si includono i disturbi della comunicazione ed i

disturbi dell'interazione sociale la concordanza

sale al 92% in gemelli omozigoti e al 10% in

dizigoti o fratelli

Disturbo legato al cromosoma X (modello di

ereditarietà)

Ereditarietà di tipo multigenico

Etiopatogenesi: genetica e comorbilità

●

Sclerosi Tuberosa ( TSC1-9q; TSC2-16p)

●

FRA-X (nucleotidi ripetuti CGG crX)

●

Neurofibromatosi

●

Sindrome di Prader-Willi (15q11-q13)

Contiguità genica-linkage disequilibrium

20

Etipatogenesi: fattori genetici

Ereditarietà di tipo multigenico

●

7q31-q33: regione legata al linguaggio

frequente familiarità per disturbi del linguaggio

●

7q22-q33: gene RELN

disturbi cognitivi e ritardo mentale legati ad

alterazione della migrazione neuronale corticale e

cerebellare

●

15q11-q13: gene subunità recettore GABAa

elevata frequenza di epilessia nell'autismo

●

17q11-q12: gene 5-HTT

alterazione attività dopaminergica nel lobo

prefrontale e compromissione funzini esecutive

DSM IV- TR: cos’è?

Il DSM IV TR, manuale statistico e

diagnostico dei disturbi mentali, è un testo

redatto da una commissione di esperti

nominata dall’APA Associazione Americana

degli Psichiatri

Elenca le definizioni dei disturbi mentali che

incontrano il consenso degli psichiatri e della

comunità scientifica internazionale

Per ogni disturbo, descrive i sintomi e le linee

guida per formulare una corretta diagnosi

42

21

Disturbo autistico

Disturbi Mentali

Disturbi diagnosticati nell’infanzia, nella

fanciullezza o nell’adolescenza

Disturbi pervasivi dello sviluppo

Disturbo autistico

43

Interazione sociale

A.

Marcata compromissione nell’uso di svariati

comportamenti non verbali, come lo sguardo

diretto, l’espressione mimica, le posture corporee,

e i gesti che regolano l’interazione sociale

B. Incapacità di sviluppare interazioni con i coetanei

adeguate al livello di sviluppo

C. Mancanza di ricerca spontanea della condivisione

di gioie, interessi o obiettivi con altre persone (per

esempio non mostrare, portare, né richiamare

l’attenzione su oggetti di proprio interesse)

D. Mancanza di reciprocità sociale o emotiva

44

22

Comunicazione

A.

Ritardo o totale mancanza dello sviluppo del

linguaggio parlato (non accompagnato da un

tentativo di compenso attraverso modalità

alternative di comunicazione come gesti o mimica)

B. In soggetti con linguaggio adeguato, marcata

compromissione della capacità di iniziare o

sostenere una conversazione con altri

C. Uso di linguaggio stereotipato e ripetitivo o

linguaggio eccentrico

D. Mancanza di giochi di simulazione vari e

spontanei, o di giochi di imitazione sociale

adeguati al livello di sviluppo

45

Repertorio di interessi

A. Dedizione assorbente a uno o più tipi di

interessi ristretti e stereotipati anomali o per

intensità o per focalizzazione

B. Sottomissione del tutto rigida ad inutili

abitudini o rituali specifici

C. Manierismi motori stereotipati e ripetitivi

(battere o torcere le mani o il capo, o

complessi movimenti di tutto il corpo)

D. Persistente ed eccessivo interesse per parti

di oggetti

46

23

Autismo

chi decide di cosa si tratta?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS

Attraverso l’ ICD 10

Autismo infantile 299.00

L’American Psychiatric Association APA

Attraverso il DSM IV Text Revision

Disturbo Autistico F84.0

47

Criteri per la diagnosi

Devono essere presenti almeno

2 criteri per l’interazione sociale

1 criterio per comunicazione

1 criterio per il repertorio di interessi

L’esordio deve avvenire prima dei tre

anni

Diagnosi differenziale

48

24

Autismo:

manifestazioni e disturbi associati

Ritardo Mentale

Profilo di sviluppo “irregolare”

Capacità verbali più deboli di quelle non verbali

Possono essere presenti “isole di abilità”

Il linguaggio espressivo può essere superiore alle abilità di comunicazione

Sintomi “comportamentali” (aggressività, iperattività, autolesionismo…)

Risposte bizzarre a stimoli sensoriali

Disturbi dell’alimentazione

Disturbi del sonno

Anomalie dell’umore e dell’affettività

Paure, fobie

In adolescenza, nelle persone con buon funzionamento, può comparire la

depressione

49

Autismo:

condizioni mediche associate

Sintomi o segni neurologici aspecifici (es:

riflessi primitivi, ritardato sviluppo della

dominanza di lato …)

Condizione neurologica o altra condizione

medica generale (es: Sindrome dell’x

fragile, Sclerosi Tuberosa …)

Nel 25% dei casi si sviluppano convulsioni

50

25

Autismo:

caratteristiche collegate all’età

Nei neonati e nella prima infanzia

Difficoltà a stare in braccio

Mancanza di attenzione condivisa

Mancanza di contatto visivo

Mancanza di sorriso e reciprocità sociale

Mancanza di risposta alla voce dei genitori

Apparente sordità

Movimenti stereotipati o attività ripetitive

Difficoltà nel gioco

Difficoltà o avversione al contatto fisico o alle

manifestazioni d’affetto

51

Autismo:

caratteristiche collegate all’età

Nei bambini in età prescolare

Prendere la mano dell’adulto per ottenere oggetti

Difficoltà nello sguardo diretto

Nell’adolescenza

Repentine variazioni dei problemi di comportamento

Maggiore disponibilità all’interazione

Negli adulti

Attenuazione dei problemi di comportamento

52

26

Autismo: prevalenza

5 casi su 10.000

(da 2 a 20 casi su 10.000)

la sindrome di Asperger di 2,5/10000

(Fombonne,2003);

l’autismo NAS ha un’incidenza maggiore

ma difficile da stimare.

53

Autismo:

decorso

Esordio prima dei tre anni

Presentazione dei sintomi fin dalla nascita

Regressione dopo il primo anno (fra i 12 e i 21 mesi)

Il decorso è continuo

Una piccola percentuale riesce, in età adulta, a

vivere e a lavorare in maniera indipendente

Un terzo riesce a raggiungere una parziale

indipendenza

I restanti necessiteranno di cure ed assistenza per

tutta la vita

54

27

Autismo:

familiarità

Il 5% dei fratelli ha maggiori

probabilità di presentare il disturbo

autistico

Ci sono maggiori rischi (imprecisata la

percentuale) che i fratelli presentino

altri tipi di disturbi

Le persone dotate hanno antecedenti

familiari (percentuali non precisate)

55

Autismo:

diagnosi differenziale

Disturbo di Rett

Disturbo disintegrativo dell’infanzia

Disturbo di Asperger

Schizofrenia

Mutismo selettivo

Disturbo dell’espressione del linguaggio

Ritardo mentale

Disturbo da movimenti stereotipati

Disturbo misto dell’espressione e della ricezione

del linguaggio

56

28

Autismo:

cosa non è?

Non è una malattia, bensì “gli autismi”

rappresentano le conseguenze di differenti

“malattie” (o condizioni patologiche)

Non deriva da un cattivo rapporto fra la madre e il

bambino, benché molti genitori vengano

fortemente provati dalla presenza di un figlio con

autismo

Non è una “psicosi”, ma una forma di handicap

Non è sinonimo di isolamento, benché l’isolamento

possa essere uno dei sintomi, ovvero una

conseguenza dei disturbi più frequentemente

osservati nell’autismo

57

Hanno detto…

• “… di professionisti vostro figlio ne incontrerà

tanti, ma come genitori ha solo voi due …”

(un professionista)

• “Sono genitore e professionista. Come

professionista andrò in pensione. Ma come

madre non andrò in pensione mai” (C. Trehin)

• “Il vostro è un lavoro difficile, e bisogna avere

delle motivazioni personali per farlo. In ogni

caso, è una scelta. Voglio bene a mio figlio,

ma non ho scelto io che fosse autistico.

Questa è la differenza fondamentale fra noi 58

due.” (un padre)

29

Diagnosi Differenziale

• Autismo ad alto funzionamento

• Sindrome di Asperger

due diagnosi o un continuum?

59

Sindrome di Asperger

• Non si riscontra alcun ritardo clinicamente

significativo nel linguaggio (parole singole

entro i due anni e frasi comunicative entro i

tre anni), sono possibili goffagine motoria ed

“abilità isolate”

• Compromissione qualitativa dell’interazione

sociale

• Interessi ristretti, ripetitivi e stereotipati

60

30

La storia

• Nel 1944 Hans Asperger descrisse 4

bambini tra i sei e gli 11 anni che

presentavano una “psicopatia autistica”

• Nel 1943 Kanner aveva pubblicato la

descrizione di 11 bambini con “disturbi

autistici del contatto affettivo”

• 1981 L. Wing rende nota la diagnosi

61

Alterazione qualitativa

dell’interazione sociale

• Alterazione dello sguardo, della mimica facciale,

delle posture corporee e dei gesti che regolano

l’interazione sociale

• Incapacità di sviluppare con i coetanei relazioni

adeguate al livello di sviluppo

• Incapacità nel condividere emozioni (deficit di

attenzione congiunta);

• Mancanza di reciprocità sociale ed emotiva.

62

31

63

64

32

65

Alterazione qualitativa e/o

quantitativa della

comunicazione

• Ritardo o totale mancanza del linguaggio;

• In soggetti con linguaggio adeguato,

compromissione della capacità di iniziare e

sostenere una conversazione;

• Uso di linguaggio ripetitivo, stereotipato,

eccentrico;

• Mancanza di giochi di simulazione o di giochi di

imitazione.

66

33

67

Comportamento, interessi e

attività ristretti, ripetitivi e

stereotipati

• Dedizione assorbente a uno o più interessi

ristretti e stereotipati;

• Sottomissione rigida a inutili abitudini o

rituali specifici;

• Manierismi motori stereotipati e ripetitivi;

• Persistente ed eccessivo interesse per

parti di oggetti.

68

34

69

70

35

71

72

36

73

74

37

75

Sintomi prodromici (I° anno di

vita):

•

•

•

•

•

•

la sfuggenza dello sguardo,

l’assenza del sorriso,

il disinteresse per l’altro e per l’oggetto,

l’eccessiva calma o l’estrema irritabilità,

l’insofferenza al contatto corporeo,

l’incapacità a modulare la postura quando preso in

braccio,

• la scarsa propositività ed iniziativa nell’interazione,

• la scarsa reattività alla voce o al volto umano.

76

38

I bambini con disturbi dello spettro autistico

presentano una grande eterogeneità ma vi sono

sempre difficoltà di base in 2 aree fondamentali e

precoci dello sviluppo:

1. La capacità di

attenzione

congiunta;

2. La capacità di

usare simboli.

77

Per capacità di attenzione congiunta si intende

l’abilità del bambino di condividere l’attenzione e

le emozioni, di esprimere intenti e di impegnarsi in

interazioni sociali reciproche.

78

39

79

Sulla capacità di usare simboli si fonda la comprensione

del significato espresso attraverso gesti convenzionali,

parole e forme verbali più avanzate, e l’abilità di

impegnarsi nell’uso appropriato di oggetti finalizzato al

gioco d’immaginazione. (Wetherby, Prizant &Schuler,

2000).

80

40

LA VALUTAZIONE

SINTOMI – LIVELLO – ABILITA’

81

VALUTAZIONE SINTOMATOLOGICA

Rileva i comportamenti sintomatici,

identificando così il disturbo oppure

escludendo la diagnosi

Strumenti per la valutazione sintomatologica:

• DSM IV TR (Manuale Diagnostico e Statistico dei

Disturbi Mentali

• ICD 10

• CARS (Childhood Autism Rating Scale) - (Schopler et

al., 1988)

• ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) –

(Lord et al., 2000)

• ADI (Autism Diagnostic Interview – Revised) – (Lord et

al., 1994)

• GARS (Autism Behavior Rating Scale ) – (Gilliam, 1995)

82

41

DSM IV- TR

Il DSM IV TR, manuale statistico e

diagnostico dei disturbi mentali, è un testo

redatto da una commissione di esperti

nominata dall’APA Associazione Americana

degli Psichiatri

Elenca le definizioni dei disturbi mentali che

incontrano il consenso degli psichiatri e della

comunità scientifica internazionale

Per ogni disturbo, descrive i sintomi e le linee

guida per formulare una corretta diagnosi

Per l’autismo si fa riferimento a tre gruppi di

sintomi: comunicazione, socializzazione e

interessi

83

VALUTAZIONE FUNZIONALE

Individua i punti di forza e i punti di

debolezza

Strumenti per la valutazione funzionale P.E.P – R

(Psycho-Educational Profile) – (Schopler et al.,

1989)

• P.E.P. 3

• A.A.P.E.P.

• Vineland (Adaptive Behavior Scales (VABS) –

(Sparrow et al., 1984)

84

42

Valutazione funzionale

Identifica i punti di forza, di debolezza e le

“abilità emergenti”, cioè le potenzialità di

un individuo, che saranno l’obiettivo del

programma educativo individualizzato

85

•

•

•

•

•

PER – R

PEP3

AAPEP

VINELAND

…

86

43

P.E.P.R

Permette di valutare le diverse abilità di un bambino tra 1 e 6 anni,

definendo il livello di sviluppo raggiunto in sette aree evolutive:

•Imitazione

•Percezione

•Motricità fine

•Motricità globale

•Coordinazione oculo-manuale

•Area cognitiva

•Area verbale

87

PEP - R

La codifica delle risposte è data da

tre livelli di performances: Riuscito,

per le abilità acquisite, Emergente,

per le attività effettuate

parzialmente o con aiuto; Non

riuscito, per le abilità non acquisite

88

44

A.A.P.E.P. (Adolescent and Adult

Psycho Educational Profile)

Consente di identificare le diverse abilità del ragazzo in

sei aree evolutive:

•Abilità professionali

•Funzionamento autonomo

•Abilità di tempo libero

•Comportamento professionale

•Comunicazione funzionale

•Comportamento interpersonale

89

• La Scala A.A.P.E.P è costituita da tre sottoscale: la Scala di Osservazione Diretta, la

Scala Familiare, la Scala Scolastica/Lavorativa

• La codifica delle risposte è data da tre livelli di

performance:

– Superato (per le abilità raggiunte)

– Non superato (abilità non ancora acquisite),

– Emergente (abilità da potenziare)

90

45

VABS (Vineland Adaptive

Behavior Scales)

• Valutano l’autonomia personale dalla nascita fino

all’età adulta

• Intervista semistrutturata

• 540 item

• Quattro scale:

comunicazione - espressione, ricezione, scrittura

abilità quotidiane – personale, domestico, comunità

socializzaione – relazioni interpersonali, gioco e

tempo libero, regole sociali

abilità motorie – grossolane, fini

• La codifica è data da tre livelli: “abitualmente”,

“qualche volta”, “mai”

91

VALUTAZIONE NORMATIVA

• Identifica il livello intellettivo (Q.I.), mettendo il

bambino in relazione allo “sviluppo tipico”

• Permette di osservare le variazioni di prestazioni

nel tempo

Strumenti per la valutazione normativa:

• Scale Wechsler (per le persone con autismo

verbali: WIPPSI 4-6 anni (la nuova WIPPSI

arriva ai 7 aa); WISC-R e WiscIII dai 6 ai 16

anni; WAIS-R adulti)

• Scala di sviluppo Psicomotorio della Prima

Infanzia (Brunet Lezine)

• Leiter-R

92

46

Leiter – R

(Leiter International Performance

Scale - Revised)

Caratteristiche e modalità di

utilizzo

93

Caratteristiche generali

La scala Leiter-R è un test cognitivo

che valuta:

• Quoziente Intellettivo

• abilità mnesiche

• abilità attentive

94

47

Caratteristiche generali

• Non richiede comunicazione verbale fra

esaminatore e soggetto

• Non richiede che il soggetto legga e

scriva qualcosa

• E’ composta da items autoesplicativi

95

Perché una scala non verbale

• La prima versione venne utilizzata nel 1927,

nelle Hawaii

• La motivazione primaria fu l’incomunicabilità

in quel luogo tra esaminatori e soggetti

• La presenza sempre maggiore, in seguito

all’immigrazione, di soggetti stranieri, la rese

sempre più utile negli anni seguenti

96

48

Quando utilizzarla?

In generale in qualunque caso in cui

l’elemento verbale possa condizionare il

risultato generale

• Autismo

• Sordità

• Differenze culturali e linguistiche

• ADHD

• Lesioni cerebrali di origine traumatica

97

Modelli fattoriali gerarchici della Leiter-R

Intelligenza

Generale

(g)

ragionamento

Visualizzazione –

Visuo-spaziale

attenzione

memoria

Memoria di

riconoscimento

Span di memoria

98

49

Confronto con le scale Wechsler

Intelligenza: capacità generale dell’

dell’individuo di mettersi

in contatto con l’

l’ambiente e di affrontare risolutivamente

le differenti esigenze che da esso provengono

Fattori

intellettivi

(processi

cognitivi)

Entità

multideterminata

e sfaccettata

Fattori non intellettivi

(perseveranza,

entusiasmo, controllo

degli impulsi,

consapevolezza dei fini)

Tutte le abilità, siano esse intellettive che non, sono ugualmente importanti

nel determinare la capacità di intelligenza globale

Nelle scale Wechsler è possibile valutare, oltre al QI globale, un QI verbale e

un QI di performance

99

Dalla L.I.P.S. alla L.I.P.S.-R

• E’ stata aggiunta una batteria

(Attenzione – Memoria)

• Maggiore variabilità tra i subtest

• Sistema di siglatura più complesso ed

accurato

• Maggior quantità di informazioni

ricavabili

100

50

L.I.P.S.

• Il soggetto autistico, di fronte alla

presentazione della stessa tipologia

di materiale, incontrava meno

difficoltà

101

Il Materiale

• 3 leggii (2 VR, 1 AM)

• Cartoncini

• Forme in spugna

• Libretti di risposta

• Tavole illustrate

• Griglie di risposta

102

51

Caratteristiche specifiche

L.I.P.S.-R

• Può essere somministrato a soggetti da

2 a 20 anni

• E’ composto da due batterie (VR – AM)

• Ogni batteria è formata da dieci subtest

(media = 10, DS = 3)

• Ha diverse modalità di utilizzo

103

Modalità di utilizzo alternative

della scala Leiter-R

• misurazione completa del QI

• screening iniziale (scala breve di

QI)

104

52

Modalità di utilizzo

della scala Leiter-R

• In entrambi i casi viene usata la batteria VR

• I subtest vengono selezionati in base all’età

• La scala breve di QI fornisce indicazioni

provvisorie e una stima rapida del livello

intellettivo globale (alto, medio alto, medio

basso, basso)

105

Scala Completa di QI (2-5

anni)

Matching

2-5 anni

Classification

2-5 anni

Figure Ground

2-20 anni

Form Completion

2-20 anni

Sequential Orders

2-20 anni

Repeated Patterns

2-20 anni

106

53

Scala Completa di QI (6-20

anni)

Paper Folding

6-20 anni

Design Analogies

6-20 anni

Figure Ground

2-20 anni

Form Completion

2-20 anni

Sequential Orders

2-20 anni

Repeated Patterns

2-20 anni

107

Scala breve di QI (tutte le età)

Figure Ground

2-20 anni

Form completion

2-20 anni

Sequential Orders

2-20 anni

Repeated Patterns

2-20 anni

108

54

Suggerimenti pratici

•

•

•

•

Strutturare accuratamente il setting

Seguire l’ordine dei subtest

Organizzare il materiale in anticipo

Le numerose tipologie di materiali, la

posizione da tenere e la siglatura

complessa rendono preferibile la

somministrazione con la presenza di

due esaminatori

109

55