I.I.S. “ G. MARCONI”

80058-Torre Annunziata–Via Roma Trav. Siano

Tel. (081) 8615370 - Fax (081) 8626431- C.F. 82006730632

Web: .itimarconi.gov.it e-mail: [email protected]

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

15 MAGGIO 2012

Classe: V C

Specializzazione: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE

1

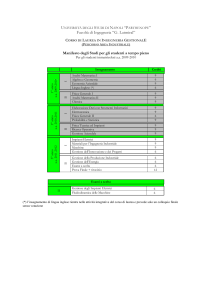

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE

DOCENTI

1

Religione

Anna

Pesce

2

Italiano

Sceila

Miceli

3

Storia

Lucia

Paolillo

4

Inglese

Vittorio

Baggiano

5

Diritto

Paolo

Apuzzo

6

Matematica

Arturo

Narciso

7

Elettrotecnica

Ferdinando

Fusco

8

Impianti elettrici

Salvatore

Iaccarino

9

Tecnologie disegno e progettazione

Salvatore

Iaccarino

10

Sistemi automatici

Ferdinando

Fusco

11

Ed. Fisica

Gaetano

Sportiello

12

Laboratorio sistemi elettrici

Vincenzo N.

Aiello

13

Laboratorio elettrotecnica

Vincenzo N.

Aiello

14

Laboratorio T.D.P.

Vincenzo N.

Aiello

FIRMA

2

GLI ALLIEVI

COGNOME

NOME

MATRICOLA

DATA DI NASCITA

1

Acunzo

Antonio

12892

03/09/1993

2

Di Gennaro

Raffaele

12740

20/04/1992

3

Frezza

Raffaele

12827

02/03/1993

4

Mellone

Vincenzo Rosario

12854

07/02/1994

5

Mennella

Riccardo

1867

02/12/1991

6

Palomba

Rosario

12917

21/06/1993

7

Salvi

Pasquale

12855

12/08/1993

8

Simone

Giuseppe

12879

14/05/1993

9

Sito

Ciro

12880

09/09/1993

10

Veropalumbo

Salvatore

12882

24/07/1993

11

Vitiello

Dario

12895

26/12/1993

3

PROFILO DELL’INDIRIZZO

Obiettivo generale dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale

capace di inserirsi in realtà produttive differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione,

sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.

Le caratteristiche generali di tale figura sono:

•

versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;

•

ampio ventaglio di competenze nonché di capacità di orientamento di fronte a

nuovi problemi e di adattamento all’evoluzione professionale;

•

capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Il perito industriale per l'Elettrotecnica e Automazione, nell’ambito del proprio livello

operativo, va preparato a:

•

partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di

gruppo;

•

svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;

•

interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e

commerciali dell’azienda in cui opera;

•

aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di

attività.

Il Perito Industriale per l’Elettrotecnica e Automazione deve, pertanto, essere in grado di:

•

analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;

•

analizzare le caratteristiche funzionali di sistemi, anche complessi, di generazione,

trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica;

•

partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche

complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;

•

progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare

riferimento ai dispositivi per l’automazione;

•

progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi,

valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul

mercato;

•

descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi

progettati e scriverne il manuale d’uso;

4

•

comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in

lingua straniera;

•

conoscere e saper operare con i più comuni software utilizzati per la produzione di

fogli elettronici di lavoro (scrittura, fogli di calcolo ed elaborazione dati, disegno

tecnico).

Con riferimento alle più ampie finalità formative comuni a tutti gli Indirizzi, lo studente

dovrà altresì acquisire:

•

padronanza della lingua italiana, ovvero la capacità di produrre testi orali e scritti

corretti ed efficaci sul piano comunicativo, e di comprendere – analizzare testi di

varia natura non letterari e letterari;

•

competenza della lingua inglese che consenta di comprendere e produrre

correttamente semplici testi orali e scritti non solo di argomento tecnico ma anche

relativi a comuni situazioni comunicative conoscenza e consapevolezza critica

delle linee essenziali di evoluzione storica della civiltà contemporanea nei suoi

aspetti economici, sociali, politici, culturali, con particolare attenzione per le

espressioni letterarie.

PROFILO DELLA CLASSE

La 5C è una classe composta da 11 allievi, di cui dieci hanno frequentato insieme il

ciclo di studi gia dal terzo anno, mentre uno si è inserito nel gruppo classe all’inizio del

quinto anno, proveniente da un altro istituto tecnico situato nelle vicinanze.

La classe all’inizio del terzo anno si presentava abbastanza scolarizzata e con una

preparazione di base adeguata. Gli alunni, mostravano interesse per lo studio, attenzione in

classe, una certa regolarità nell’impegno. Inoltre, la classe non mancava di buone

individualità che si mettevano in mostra per motivazione ed interesse e che si rivelavano in

grado di fornire apporti personali, anche sul piano critico. Sul piano comportamentale gli

allievi hanno sempre mostrato correttezza sia nei rapporti interpersonali che in quelli con il

personale della scuola.

Questa caratterizzazione è rimasta immutata anche al quarto anno, anche se, il

modesto impegno nelle attività di studio pomeridiano, non ha consentito a tutti di

raggiungere livelli di preparazione adeguati alle rispettive capacità.

Nel corso di questo anno, la situazione non è stata molto diversa da quella degli

anni precedenti. Gli allievi si sono trovati comunque disorientati per il cambio di docenti e

5

quindi di metodologia didattica in discipline significative, quali: Elettrotecnica,

Matematica, Sistemi, Italiano e Storia.

Gradualmente, grazie ad una maggiore applicazione nello studio, ad una più seria e

reciproca disponibilità degli allievi e dei docenti e soprattutto grazie ad una proficua

interazione del gruppo dei più bravi, che ha continuato a fare da traino, si sono risolti

problemi di vario tipo, con una ricaduta decisamente positiva sulla didattica, sul processo

di apprendimento e sul profitto in generale.

Si può schematizzare il quadro generale con la delineazione di tre fasce:

•

la prima, formata dal gruppo di allievi che si sono distinti nell’arco del triennio per

capacità, serietà, assiduità allo studio di tutte le discipline conseguendo risultati più che

buoni.

•

la seconda, costituita da studenti capaci che, nonostante qualche problema di continuità

nello studio, hanno comunque conseguito risultati pienamente sufficienti, in virtù delle

buone capacità di recupero.

•

la terza, per fortuna esigua, formata da allievi per i quali l’apprendimento è risultato

difficoltoso a causa del modesto impegno.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

“OBIETTIVI TRASVERSALI”

Gli obiettivi trasversali perseguiti, sulla base dell’indirizzo e della specificità del

corso di studi sono:

•

Rendere più stretto il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, privilegiando i

risvolti operativi, anche collegati a diverse esperienze di lavoro.

•

Armonizzare le conoscenze specifiche acquisite nelle materie di indirizzo con la

formazione culturale di base, fondata sulle discipline umanistiche e linguistiche in

modo da contribuire a delineare un profilo professionale polivalente.

•

Comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato.

•

Partecipare al lavoro organizzato individuale e di gruppo.

“OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO”

Area linguistico – storico – letteraria

Conoscenza:

•

Conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi della letteratura italiana;

6

•

Conoscenza dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’

‘800 e del ‘900;

•

Conoscenza della struttura morfo – sintattica e lessicale della lingua straniera.

Competenze:

•

Competenze nell’uso della lingua italiana in relazione alla comprensione ed

alla produzione scritta e orale;

•

Competenze nell’effettuare inferenze in base alle diverse informazioni

contenute nei testi di lingua in relazione a quelle già conosciute .

Capacità:

•

Comunicative;

•

Di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana;

•

Di analisi e contestualizzazione dei testi;

•

Di rielaborazione critica personale.

Area Tecnico Scientifica.

Conoscenze e competenze:

•

Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di

gruppo;

•

Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;

•

Documentare e comunicare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del

proprio lavoro;

•

Aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di

attività.

Capacità:

•

Saper analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;

•

Saper analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di

generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica;

•

Saper progettare, realizzare e collaudare piccole parti di sistemi elettrici, con

particolare riferimento ai dispositivi per l’automazione;

•

Saper progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi,

valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul

mercato.

7

“LE METODOLOGIE APPLICATE”

Le metodologie applicate sono volte alla creazione di un clima di fiducia nelle

possibilità di riuscita e nella possibilità di contribuire al lavoro comune attraverso l’esperienza

ed il vissuto del singolo alunno.

Esse possono essere così elencate:

•

Valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali;

•

Motivazione alla partecipazione e allo studio;

•

Coinvolgimento dello studente attraverso la chiarezza degli obiettivi da

perseguire;

•

Utilizzazione delle lezioni frontali come momento preparatorio ad attività che

coinvolgono più direttamente lo studente;

•

Valorizzazione del lavoro di gruppo strutturato e guidato dal docente;

•

Utilizzazione del problem solving come strumento di apprendimento;

•

Valorizzazione della cooperazione come modalità di lavoro privilegiata.

Queste indicazioni hanno trovato concreta applicazione attraverso:

•

Lezioni frontali in cui gli alunni hanno raccolto appunti;

•

Lavori individuali e di gruppo basati sulla capacità di auto apprendimento e/o

di comunicazioni di conoscenze pregresse;

•

Metodo ripetitivo legato ad interrogazioni individuali e/o di gruppo;

•

Esercitazioni guidate sugli aspetti più propriamente professionali;

•

Commento ed analisi di testi attinenti alle diverse discipline.

“CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE”

I presupposti metodologici esposti in precedenza sono ovviamente stati incrociati con

i criteri di verifica e valutazione e con gli obiettivi assunti, alla fine di monitorare

costantemente l’andamento di lavoro didattico e l’apprendimento, con lo scopo di apportare i

necessari interventi di rettifica e di modulazione delle attività perseguendo criteri di

attendibilità, equità ed efficacia.

La verifica ha avuto come scopo:

•

Assumere informazioni sul rapporto insegnamento ed apprendimento;

•

Verificare l’adeguatezza dei metodi;

•

Verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici;

•

Pervenire alla classificazione degli alunni.

La verifica è avvenuta attraverso:

8

•

Interrogazioni individuali e di gruppo;

•

Soluzioni di problemi pratici attinenti alla professionalità da conseguire;

•

Lavori di ricerca e approfondimento delle varie materie;

•

Integrazione del lavoro comune attraverso esperienze professionali pregresse;

•

Somministrazione di test nelle singole discipline.

“TABELLA DI VALUTAZIONE”

LIVELLO VOTO

VALUTAZIONE

L’ALLIEVO E’ IN GRADO DI

INSUFFICIENTE -

Conoscere ma frammentariamente e/o

superficialmente i contenuti della

disciplina

Conoscere in maniera accettabile i

contenuti della disciplina

Conoscere e comprendere quanto

1

4-5

2

6

SUFFICIENTE

3

7

DISCRETO

4

8

BUONO

5

9 -10

OTTIMO

MEDIOCRE

appreso

Conoscere comprendere applicare e

analizzare quanto appreso

Conoscere comprendere applicare

analizzare e valutare quanto appreso

Per la valutazione delle prove d’italiano e della lingua straniera si è tenuto conto della:

•

Correttezza formale;

•

Rielaborazione personale;

•

Validità dei contenuti;

•

Rispondenza alla traccia.

Per quanto riguarda la valutazione della prova dell’area tecnico – scientifica si è tenuto

conto della:

•

Correttezza – completezza delle informazioni;

•

Esattezza del procedimento;

•

Correttezza dei contenuti;

•

Aderenza alla traccia.

Inoltre il consiglio ha posto un particolare accento sulla valutazione e valorizzazione dei

progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza.

9

“CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO”

Per l’attribuzione del credito scolastico si rimanda alla normativa e alle possibili bande

di oscillazione che essa prevede, partendo dalla media dei voti conseguiti ed integrandoli con

elementi quali la frequenza, la partecipazione attiva, l’interesse e l’impegno.

Per gli alunni dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe procederà

all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla seguente

Tabella A allegata al DM 42 del 22-05-2007 e dai criteri stabiliti nel P.O.F.

MEDIA VOTI

CREDITO SCOLATICO PUNTI

M=6

6<M≤7

7<M≤8

8<M≤9

9 < M ≤ 10

V ANNO

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla

precedente tabella, è espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media

M dei voti:

- l'assiduità della frequenza scolastica.

- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari

ed integrative.

- eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun

modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei

voti.

Agli alunni che, in sede di scrutinio finale, presentano una media maggiore o uguale alla metà

dell’intervallo di appartenenza (ad esempio 6,5- 6,6 ; 8,6….) e contestualmente un numero di

assenze minore o uguale a 25, un numero di assenze di massa non superiore a 7, viene

attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza.

All’alunno che presenta una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza (ad

esempio 6,4….) viene attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza se:

a) il numero delle assenze è minore o uguale a 25

b) il numero delle assenze di massa non è superiore a 5

c) ha partecipato ad un progetto extracurricolare interno all’istituto o esterno purché coerente

con l’indirizzo di studi ( credito formativo)

10

d) ha conseguito una certificazione riconosciuta (certificazioni per la lingua straniera

certificazioni informatiche)

N.B. il punteggio massimo viene attribuito in presenza degli indicatori di cui alle lettere a-b-c

( D può essere in sostituzione di C )

Calcolo del Credito Formativo:

Sono valutate esperienze formative che l’alunno ha maturato al di fuori della normale attività

scolastica. Tali esperienze devono essere coerenti con il corso di studio, debitamente

documentate e valutate dal consiglio di Classe.

Ad ogni esperienza, ritenuta valida dal consiglio di Classe è attribuito un punteggio di 0,25

che si somma alla media dei voti riportata dallo studente, per il calcolo del credito scolastico.

“ATTIVITÀ DIDATTICHE”

•

Attività curricolari

(vedi contenuti per le singole discipline)

•

Attività integrative del triennio

Attività

Argomento / destinazione

Anno

N°

partecipanti

Concorso

Vivere il mare

III

10/11

trattazione di una soluzione tecnica per

l’ottenimento di energia pulita

Concorso

Sicurezza sul lavoro

III

10/11

Concorso

Progetto energia:

III

10/11

III

10/11

approfondimento di particolari problematiche

energetiche

Concorso

Playenergy:

trattazione di problematiche energetiche

Open day

Accoglienza e preparazione relativa

III

10/11

Corso

Controllori a Logica Programmabile

IV

8/11

Visita di istruzione

Visita agli stabilimenti della Schneider

IV

10/11

IV

10/11

IV

10/11

Electric di Casavatore (NA)

Visita di istruzione

Visita all’impianto idroelettrico di Presenzano

(CE) e dell’oasi “Le Mortine”

Corso

I.G.S.

Impresa alternativa

11

Open day

Accoglienza e preparazione relativa

IV

10/11

PON- C2

Marconi Tour

V

8/11

Corso

Impianti fotovoltaici

V

5/11

Open day

Accoglienza e preparazione relativa

V

11/11

Meeting

Incontro delle scuole sul territorio presso

V

11/11

l’Istituto Mazzarello

Competizione

Competizione I.G.S. tra classi quinte

V

11/11

Corso

Corso sulla preparazione sulla stesura di un

V

8/11

curriculum vitae e colloquio per il mondo del

lavoro

Corso

Ecdl

V

2/11

Corso

Ecdl-CAD

V

2/11

Corso

“Patti chiari” patrocinato dal Banco di Napoli

V

11/11

Visita di istruzione

Young meeting a Casalvelino (SA)

V

9/11

•

Attività di recupero

Le attività di recupero sono state svolte da ciascun docente in ambito curricolare

•

Testi verifiche effettuate

Gli elaborati degli allievi sono a disposizione per essere visionati

“TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA”

In linea con lo spirito dell’Esame di stato, sulla scorta dell’esperienza maturate ed

in base alle indicazioni del Ministero, il Consiglio di classe ha erogato alla classe tre

simulazioni di terza prova.

Per meglio abituare gli studenti all’effettuazione della prova d’esame, per la

valutazione della stessa si è fatto riferimento alla valutazioni previste dall’Esame di stato.

I testi delle prove e le relative griglie di valutazione sono riportati in allegato al

presente documento.

12

“CONTENUTI E OBIETTIVI PER LE DIVERSE DISCIPLINE”

RELIGIONE

Durante l'anno scolastico abbiamo parlato delle principali religioni soffermandoci in

particolare sui tre monoteismi evidenziando il cattolicesimo data l'influenza che ha avuto nella

cultura e nel patrimonio storico italiano. Abbiamo sviluppato in modo dignitoso le varie

religioni del mondo per la costruzione di una società pluralista ed empatica, capace di sentire

e accettare l'altro. Non abbiamo trascurato tematiche a confronto più vicine alla sensibilità dei

giovani che hanno arricchito gli alunni da un punto di vista etico e morale, favorendo un

ampliamento della conoscenza e un approfondimento critico.

Ci siamo avvalsi di fotocopie di alcuni testi che trattavano argomenti scelti dagli alunni e

abbiamo sviluppato gli stessi attraverso dibattiti e lezioni frontali, approfondendo tali

argomenti talvolta con visioni di film.

CONTENUTI

•

Alle origini delle religioni

•

Le principali religioni nel mondo

•

Il Cristianesimo

•

Il Cattolicesimo

•

L'Islamismo

•

L'Ebraismo

•

L'Induismo

•

Il Buddismo

•

Le religioni cinesi

•

Il dialogo tra le religioni

•

Nuovi movimenti religiosi e gruppi di origine cristiana

TEMATICHE A CONFRONTO

•

Ambiente e rispetto del creato

•

Divorzio

•

Donna

•

Eutanasia

•

Guerra e pace

•

Male e sofferenza

•

Omosessualità

13

•

Sessualità

•

Pena di morte

•

Stranieri e migranti

•

Suicidio

•

Trapianti

14

ITALIANO

Nonostante la classe sia stata assegnata all’insegnante solo in quest’ultimo anno in corso, sin

dall’inizio si è instaurato con gli studenti un dialogo educativo aperto e proficuo. Le lezioni,

per lo più frontali, hanno sempre fornito occasione di discussione e di confronto.

Lo studio degli autori e delle correnti letterarie è sempre stato proposto attraverso la lettura e

l’analisi dei testi e l’interazione con il contesto storico e culturale.

Durante l’anno scolastico sono state proposte prove scritte comprendenti le diverse tipologie

di produzione testuale: analisi di testi letterari, saggi brevi, articoli di giornale, temi storici o

argomentativi.

Tutte le verifiche sono state valutate e discusse in classe, con l’intento di fornire indicazioni

mirate al superamento dei singoli problemi.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Hanno acquisito una competenza organizzativa nella comunicazione orale o scritta che

permette una gestione della stessa con personalità e coerenza;

una competenza comunicativa che permette di servirsi della lingua italiana in modo

sufficientemente adeguato al contesto di riferimento;

sanno fare collegamenti interdisciplinari;

sanno usare il testo e integrare le conoscenze dello stesso con altre fonti.

Conoscono sufficientemente gli argomenti di Letteratura italiana analizzati durante l’anno.

METODOLOGIE, STRUMENTI DIDATTICI E MATERIALI

E’ stata privilegiata la lettura, l’analisi del testo e la contestualizzazione dei contenuti

inserendo la trattazione degli argomenti in una dimensione multidisciplinare.

Le lezioni frontali e partecipative, le esercitazioni e le discussioni sono state di rinforzo

all’acquisizione delle tecniche di decodifica di analisi dei testi letterari.

VERIFICHE

Le prove di verifica sono state scritte e orali. Le tipologie di prove scritte sono state codificate

secondo modelli il più possibile simili a quelle delle prove scritte dell’Esame di Stato: analisi

testuale e prove di scrittura documentata (saggio breve su tematiche culturali, scientifiche,

storiche e letterarie).

Le verifiche orali sono state strutturate sotto forma di colloqui per verificare la padronanza

linguistica ed espressiva degli alunni.

15

Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è stata l’osservazione

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse e dell’assiduità mostrati dagli alunni nel

corso dell’anno scolastico.

CONTENUTI

•

Il positivismo, nuovo indirizzo di pensiero;

•

La reazione al tardo romanticismo;

•

Il romanzo naturalista e verista;

•

Giovanni Verga;

•

La poesia tra ottocento e novecento;

•

la lirica italiana tra ottocento e novecento;

•

Giovanni Pascoli;

•

Gabriele D’Annunzio;

•

La poesia tra le due guerre;

•

Giuseppe ungaretti;

•

Salvatore Quasimodo;

•

Eugenio Montale;

•

Luigi Pirandello;

•

La narrativa del ventennio fascista;

•

La letteratura del secondo dopoguerra;

16

STORIA

Nonostante la docente sia stata assegnata al’insegnamento della Storia solo nell’ultimo anno

in corso, sin dall’inizio si è instaurato con gli studenti un dialogo educativo aperto e proficuo.

Lo svolgimento del programma è stato regolare e conforme, nella sostanza, alle ipotesi di

lavoro formulate all’inizio dell’anno scolastico. Al fine di favorire la maturazione della

coscienza storica da parte degli studenti, gli avvenimenti più rilevanti sono stati trattati e

approfonditi con letture di documenti.

La classe nella sua globalità ha mostrato attenzione e interesse per gli argomenti trattati, con

riferimenti alle problematiche attuali attraverso i percorsi di cittadinanza e costituzione.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Acquisizione dei contenuti basilari per ogni unità didattica: complessivamente raggiunto.

Capacità di relazionare in modo appropriato sugli argomenti, di saper operare collegamenti fra

momenti della storia del ‘900 e fra le discipline diverse: parzialmente raggiunto. Acquisizione

di un linguaggio appropriato e dei termini specifici: parzialmente raggiunto. Capacità di

operare collegamenti riferiti a tempo e spazio e di analizzare la realtà contemporanea

rapportandola al processo storico: parzialmente raggiunto.

CONTENUTI

•

L’unificazione italiana

•

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica

•

La seconda rivoluzione industriale

•

La società di massa

•

L’età giolittiana

•

La prima guerra mondiale

•

La rivoluzione russa

•

Il primo dopoguerra

•

L’Italia tra le due guerre: il fascismo

•

Il mondo verso la guerra

•

La seconda guerra mondiale

Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione

•

Le origini della guerra fredda

•

La distensione

•

Gli anni di piombo.

17

INGLESE

Gli allievi sono apparsi nel complesso particolarmente attenti ed interessati alle attività

proposte, profondendo un impegno accettabile, costante e positivo. La maggior parte di

essi ha una preparazione da sufficiente a discreta mentre in un paio di casi si evidenziano

difficoltà dovute a lacune pregresse a cui, in qualche caso, si aggiungono superficialità e

mancanza di volontà e di applicazione.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La maggior parte degli allievi possiede un accettabile bagaglio lessicale che permette loro

di esprimere bisogni comunicativi diversificati in base ad un determinato contesto e di

comunicare in ambiti a loro familiari, di interesse personale o più generale o su argomenti

a loro noti e relativi al settore di specializzazione. In qualche caso, il bagaglio lessicale è

esiguo.

La maggior parte degli allievi conosce un buon numero di funzioni comunicative ed

espressioni che li mettono in grado di comunicare informazioni di tipo personale, familiare

e quotidiano, e di esprimersi su argomenti più generali o riguardanti l’indirizzo di studio.

Per alcuni allievi tale repertorio è limitato.

La maggior parte degli allievi conosce le strutture grammaticali apprese precedentemente e

quelle proposte nel corso del quinto anno. Alcuni evidenziano incertezze o lacune.

Nel complesso gli allievi conoscono il contenuto delle varie letture e dei brani tecnici

trattati in classe

ABILITA’ DI COMPRENSIONE

Comprensione orale (Listening):

La maggior parte degli allievi è in grado di comprendere una varietà di messaggi orali

finalizzati a scopi diversi, di carattere familiare, generale e specifico del settore

professionale di specializzazione, cogliendone argomento, situazione, informazioni

principali, specifiche e di supporto. Alcuni allievi evidenziano incertezze.

Comprensione scritta (Reading):

Gli allievi nel complesso sono in grado di comprendere testi scritti di vario tipo, anche

relativi ad argomenti e problemi attinenti al settore di specializzazione, identificandone

senso globale ed informazioni principali e specifiche; non tutti sono in grado di operare

inferenze.

18

ABILITA’ DI PRODUZIONE

Interazione e produzione orale (Speaking):

Un gruppo di allievi è in grado di comunicare su argomenti di carattere familiare, generale

e di carattere tecnico noti in modo adeguato dal punto di vista comunicativo e linguistico;

un altro gruppo comunica sugli stessi argomenti in modo semplice e comprensibile, pur se

con errori; alcuni allievi rivelano incertezze o difficoltà.

.

Produzione scritta (Writing)

La maggior parte degli allievi è in grado di produrre testi scritti di carattere generale e

specifico del settore professionale coesi e coerenti, usando un codice nel complesso

appropriato. Alcuni evidenziano difficoltà morfosintattiche.

CONTENUTI

•

The Generation of Current

•

DC and AC Circuits

•

The Principles of Magnetism and Electromagnetism

•

Rectifiers

•

Converters

•

Switches

•

Relays

•

Commutators

•

Conductors, Insulators, Semiconductors and Superconductors

•

Electric Motors and DC Generators

•

Motor Starters

•

CAD and CAM Systems

STRUTTURE GRAMMATICALI

•

Present Simple for Habits

•

Present Progressive

•

Present Progressive as a Future Form

•

To Be Going To

•

Will/Shall

•

Simple Past

•

Past Progressive

•

Present Perfect

19

•

Duration Form – For/Since – Present Perfect Simple and Progressive

READINGS

•

Comic Stories:

•

No saucers here

•

The Fog that Couldn’t Lift

Nel mese di maggio saranno svolte altre letture inerenti al programma tecnico relative

all’energia solare.

METODI

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è stato adottata la lezione con attività in cui le abilità

linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà

dell’allievo. Attraverso tali attività l’allievo è stato guidato a formulare messaggi che

assolvessero a precisi obiettivi di comunicazione ed a percepire quindi la lingua straniera

come strumento, non come fine immediato di apprendimento. L’attività orale è stata

favorita tramite una serie di attività comunicative in coppia o in gruppo, in cui sono state

privilegiate l’efficacia della comunicazione e la fluenza del discorso.

Per lo sviluppo delle abilità di scrittura si sono affiancate attività manipolative guidate ad

attività di tipo più libero. La formulazione della regola è avvenuta solo dopo che essa era

stata generalizzata sulla base del materiale linguistico esercitato.

STRUMENTI

Fondamentale è stato l’uso del libro di testo da cui sono state tratti tutti gli argomenti

relativi al programma svolto.

VERIFICA E VALUTAZIONESTRUMNITRUMENTI

Le verifiche formative sono state effettuate in itinere con sistematicità e tutte le attività

svolte in classe sono state utili a raccogliere dati atti ad accertare il livello di

apprendimento degli allievi e l’efficacia dell’azione didattica. Le verifiche sommative,

funzionali alla classificazione degli allievi, hanno avuto la cadenza regolare di due

verifiche orali. Esse sono state effettuate secondo forme di accertamento già sperimentate

in fase di esercitazione e sono state di vario tipo, in base ad obiettivi e abilità che si

intendeva verificare. Sono state inoltre effettuate due simulazioni in preparazione della

terza prova d’esame.

20

Per le verifiche orali sono state utilizzate domande flash, interventi durante la normale

attività didattica, interrogazione breve e interrogazione lunga.

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto della fluenza del discorso, della

pronuncia, della chiarezza e precisione dell’informazione, più che dell’accuratezza

formale. La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente conseguiti

nelle verifiche sommative svolte in itinere, ha tenuto conto dell’impegno, della

partecipazione, dell’interesse e del progresso di ogni singolo allievo rispetto alla situazione

di partenza, senza mai prescindere, tuttavia, dal raggiungimento degli obiettivi minimi

prefissati.

21

DIRITTO ED ECONOMIA

La classe si è mostrata fin dall’inizio disciplinata e disponibile all’impegno e al dialogo

educativo. Alcuni alunni hanno partecipato con vivo interesse alle lezioni mostrando

maggiore autonomia nel lavoro e maggiore capacità nell’interpretare un testo ed

estrapolare le maggiori informazioni .Altri si sono mostrati meno autonomi perché non

dotati di un metodo di studio organico e sistematico. Per questi ultimi si è reso necessario

soffermarsi e riprendere gli argomenti più volte, usando strategie diverse di volta in volta

adattate a seconda dei risultati ottenuti al fine di raggiungere gli obiettivi minimi.

Complessivamente è stata realizzata una didattica attiva. Si è cercato di analizzare,

applicare e rielaborare le conoscenze acquisite effettuando gli opportuni collegamenti ed

impiegando correttamente la terminologia giuridica, Sono state ,a tal fine, effettuate lezioni

frontali e dialogiche e confronto di opinioni. In conclusione la classe ha raggiunto un

livello di conoscenza soddisfacente ed un ottima predisposizione al rapporto umano.

CONTENUTI

•

Introduzione materia Diritto

•

Ordinamento giuridico

•

Ordinamento costituzionale

•

L’impresa

•

Le società

•

Le procedure concorsuali

•

Introduzione materia economia

•

Beni e servizi economici

•

Il mercato e le sue classificazioni

•

I cicli di produzione

•

L’inflazione

OBIETTIVI CONSEGUITI

CONOSCENZE

conoscere le varie tipologie di imprenditori e di impresa;

conoscere le varie tipologie di società presenti nel nostro ordinamento e la particolare

disciplina alla quale sono sottoposte;

conoscere pregi e difetti dei vari sistemi economici;

conoscere i concetti di prodotto e reddito nazionale;

22

conoscere le caratteristiche delle varie forme di mercato e le loro differenze;

COMPETENZE

Essere in grado di riconoscere i vari istituti studiati classificandone caratteri ed elementi;

CAPACITA’

Saper analizzare, applicare e rielaborare le conoscenze acquisite effettuando gli opportuni

collegamenti ed impiegando correttamente la terminologia giuridica.

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI

Libro di testo e appunti forniti dal docente.

TIPOLOGIA VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Colloqui orali, prove scritte(test).

La valutazione ha considerato la conoscenza dei contenuti, l’organizzazione logica e la

capacità di sintesi, la qualità espositiva e il corretto uso del linguaggio giuridico

23

ELETTROTECNICA

All’inizio dell’anno scolastico è stato svolto un necessario lavoro di recupero, svolto in

itinere, per riprendere i concetti del precedente anno scolastico (reti elettriche in regime

alternato trifase).

Circuiti elettrici trifase in regime alternato sinusoidale

U.D.

OBIETTIVI

CONTENUTI

Sistemi trifase

Conoscere la costituzione e i

metodi di risoluzione dei circuiti

elettrici trifase.

Sistemi elettrici trifase

simmetrici ed equilibrati.

Carichi trifase con collegamento

a stella e triangolo.

Rifasamento.

Trasformatori monofasi

U.D.

OBIETTIVI

CONTENUTI

Trasformatori

monofase

Conoscere i trasformatori monofasi Principio di funzionamento del

e la loro utilizzazione nei circuiti

trasformatori

elettrici.

Trasformatore monofase reale

Determinazione dei parametri

del circuito equivalente

Perdite e rendimento

Parallelo dei trasformatori

monofasi

Trasformatori trifasi

U.D.

OBIETTIVI

CONTENUTI

Trasformatori

trifase

Conoscere le caratteristiche dei

trasformatori trifasi e saper

scegliere quello adatto in relazione

al tipo di impiego.

Principio di funzionamento del

trasformatore trifase

Funzionamento a vuoto ed in

corto circuito

Perdite e rendimento

Parallelo dei trasformatori trifasi

La macchina asincrona

U.D.

OBIETTIVI

CONTENUTI

Motore asincrono

Conoscere il principio di

funzionamento della macchina e le

grandezze che la caratterizzano.

Aspetti costruttivi

Campo magnetico rotante

Circuito equivalente del motore

asincrono

Coppia motrice e caratteristica

meccanica

Curve caratteristiche del motore

Avviamento e regolazione di

velocità

24

Cenni sulle macchina a corrente continua

(da svolgere presumibilmente entro la fine dell’anno)

U.D.

OBIETTIVI

CONTENUTI

Motore a corrente

continua

Conoscere il principio di

funzionamento della macchina e le

grandezze che la caratterizzano.

Aspetti costruttivi

Principio di funzionamento

Caratteristica esterna

Generatore a

corrente continua

Principio di funzionamento

Caratteristica meccanica

Regolazione di velocità

Esercitazioni pratiche

Verifica di un’induttanza campione.

Misura di potenza attiva e reattiva in c.a. monofase.

Misura di potenza trifase con inserzione ARON

Prova pratica sul principio di funzionamento del trasformatore con utilizzo di trasformatore

didattico.

Prova a vuoto di un trasformatore monofase.

Prova in corto circuito di un trasformatore monofase.

Prova a vuoto su M.A.T.

METODOLOGIE APPLICATE

Lezione frontale.

Gruppi di lavoro.

Attività di recupero in itinere.

Studio a casa su: libro di testo, appunti presi durante la lezione e fotocopie fornite dal

docente.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di Testo.

Appunti dettati in aula e fotocopie.

Apparecchiature di laboratorio.

Software per simulazioni.

25

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Prove scritte.

Interrogazione.

Prove di laboratorio.

LA VALUTAZIONE

La valutazione finale ha tenuto conto di:

progressione nell’apprendimento.

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

capacità di organizzare il lavoro, di esprimere e comunicare i risultati.

partecipazione, impegno e interesse mostrato nello studio della disciplina.

26

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI

Si è riscontrata eterogeneità degli studenti per quanto riguarda la preparazione , la

predisposizione, la capacità di apprendimento poiché molti presentano lacune di base di

tipo concettuale.

Difficoltà si sono riscontrate nella trattazione teorica di alcuni argomenti erano richieste

basi matematiche più robuste di quelle possedute dalla maggior parte degli allievi, e ogni

singolo argomento è stato scisso nelle sue nozioni di base. Nel complesso gli allievi hanno

permesso di lavorare in un contesto normale, permettendo un discreto rapporto educativo

sia dal punto di vista umano che didattico.

La trasformata di Laplace

Obiettivi

Contenuti

• Conoscere la trasformata

• Risoluz. di circuiti

di Laplace e la sua

elettrici con la L [f(t)]

applicazione al calcolo delle

evoluzioni di un sistema

differenziale lineare ed

invariante

Attività didattica

• lezioni frontali;

• esercizi

Sistemi deterministici

Obiettivi

Contenuti

Attività didattica

• Saper analizzare la

risposta temporale dei

sistemi lineari e invarianti

sottoposti a diversi segnali

di prova

• Sistemi del 2° ordine

• Parametri di un

sistema temporale

• lezioni frontali;

• esercizi

Obiettivi

Contenuti

Attività didattica

Utilizzare l’amplificatore

operazionale nelle diverse

configurazione

invertente

non invertente

sommatore

• lezioni frontali;

• Simulazione in

laboratorio

• Simulazione in

laboratorio

Amplificatori operazionali

configurazioni.

differenziale.

27

I sistemi di controllo a tempo continuo

Obiettivi

Contenuti

Attività didattica

• Acquisire i concetti

fondamentali della teoria

della regolazione con

riferimento allo studio della

risposta temporale dei

sistemi retroazionati e al

loro comportamento a

regime

• La risposta dei sistemi

retroazionati.

• Il comportamento a

regime dei sistemi

retroazionati.

• Rappresentazioni

grafiche.

• lezioni frontali;

• esercizi

La stabilità dei sistemi a tempo continuo

Obiettivi

Contenuti

Attività didattica

• Conoscere e saper

applicare i metodi basati

sull'analisi della F(s) per lo

studio della stabilità di un

sistema lineare nel dominio

della frequenza

La stabilità dei sistemi

dalla conoscenza della

F (s)

• lezioni frontali;

• esercizi

Obiettivi

Contenuti

Attività didattica

• acquisire specifiche

conoscenze sui moderni

dispositivi in grado di

rilevare le grandezze fisiche

da controllare.

• Sensori e

Trasduttori

• Parametri dei

trasduttori.

• Classificazione dei

trasduttori.

• lezioni frontali;

• Prove di

laboratorio

Obiettivi

Contenuti

Attività didattica

• Conoscere gli elementi un

costituenti il sistema di

controllo dei motori in c.c.

• sistema di controllo di

un motore in c.c. in

catena aperta.

• Lezioni frontali

• Prove di

laboratorio

Sensori e trasduttori

Controllo motore in c.c.

28

Esercitazioni pratiche

. Prova su motore D.C.: caratteristica esterna V-n.

. Prova su trasduttore “dinamo tachimetrica”

. Prova su trasduttore “cella di carico”

. Prova su trasduttore di temperatura “PT100”

. Prove simulate su amplificatori operazionali:

configurazione invertente

non invertente

sommatore

differenziale.

. Prova su controllo in retroazione della velocità di un motore D.C.

. Prova su controllo della velocità di un motore D.C. , tecnica PWM con

integrato NE555

(da effettuarsi nele mese di maggio)

METODOLOGIE APPLICATE

Lezione frontale.

Gruppi di lavoro.

Attività di recupero in itinere.

Studio a casa su: libro di testo, appunti presi durante la lezione e fotocopie fornite dal

docente.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di Testo.

Appunti dettati in aula e fotocopie.

Apparecchiature di laboratorio.

Software per simulazioni.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Prove scritte.

Interrogazione.

LA VALUTAZIONE

La valutazione finale ha tenuto conto di:

progressione nell’apprendimento.

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

capacità di organizzare il lavoro, di esprimere e comunicare i risultati.

partecipazione, impegno e interesse mostrato nello studio della disciplina.

29

IMPIANTI ELETTRICI

METODO D’INSEGNAMENTO

La metodologia dell’insegnamento in classe si è basata principalmente sulla lezione dialogata

che consente di avere un confronto immediato con le concezioni spontanee degli allievi.

Il gruppo classe è stato più volte sollecitato a discutere e a intervenire, minimizzando i modi

convenzionali di “fare scuola” , come la lezione per ascolto, il completamento di schede e le

interrogazioni alla cattedra. Si è cercato di attivare il cosiddetto “apprendimento per

scoperta”, collocando di fatto l’allievo al centro del processo educativo. Si è privilegiato l’uso

di una terminologia facilmente comprensibile, sempre però nel rispetto del linguaggio

specifico della materia.

Gli argomenti relativi al programma sono stati trattati limitando quanto più possibile l’aspetto

teorico, esaltandone invece l’aspetto pratico e le applicazioni dirette.

Ove possibile, la trattazione teorica è stata integrata da esercitazioni pratiche effettuate con

l’ausilio dei software di progettazione disponibili nell’istituto e/o forniti dalle case costruttrici

di materiale elettrico.

Il programma è stato svolto in stretto raccordo con i docenti delle materie affini ( “

ELETTROTECNICA”, “SISTEMI ED AUTOMAZIONE”). Ciò allo scopo di consentire agli

allievi di acquisire una conoscenza organica dell’elettrotecnica e delle applicazioni ad essa

direttamente collegate.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il grado di apprendimento degli allievi è stato accertato periodicamente sia mediante prove

orali che mediante l’effettuazione di test scritti. I relativi criteri di valutazione sono stati quelli

relativi alla programmazione della classe. Sono state tenute in considerazione e fatte emergere

tutte le attitudini ( teoriche, pratiche, linguistiche, terminologiche ) tali da consentire una

valutazione globale delle conoscenze acquisite.

CONTENUTI ED OBIETTIVI RAGGIUNTI

Pericolosità della corrente elettrica

Obiettivi:

conoscenza dei rischi legati all’interazione con elementi in tensione

Contenuti:

Percezione della corrente elettrica

Effetti fisiopatologici

30

Limiti di pericolosità della corrente

Resistenza elettrica del corpo umano

Limiti di pericolosità della tensione

Collegamento a terra degli impianti elettrici e protezione nei confronti dei contatti

diretti ed indiretti

Obiettivi:

essere in grado di realizzare sistemi di protezione nei confronti di contatti diretti ed indiretti

Contenuti:

Generalità e definizioni

La dispersione a terra della corrente

Tensione di contatto e di passo

L’impianto di terra

Esecuzione dell’impianto di terra

Elementi dell’impianto di terra

Prescrizioni in merito all’impianto di terra

Struttura e caratteristiche elettriche dei dispersori

Collegamento di dispersori

Interruttore differenziale

Generalità e funzionamento

Classificazione dei differenziali

Considerazioni sull’utilizzo

Coordinamento dell’interruttore differenziale con l’impianto di terra

Caratteristiche di protezione nei sistemi TT,TN, IT

Protezione dai contatti diretti

Protezione totale

Isolamento delle parti attive

Protezione con involucri e barriere

Protezione parziale

Protezione dalle sovracorrenti

Obiettivi:

essere in grado di realizzare efficaci sistemi di protezione nei confronti delle sovracorrenti di

impianto

Contenuti:

31

Caratteristiche delle sovracorrenti in un impianto

Arco elettrico e sue modalita di estinzione

Determinazione della corrente di cortocircuito

Classificazione dei relè

Relè termico di massima corrente

Rele elettromagnetico di massima corrente

Protezione magnetotermica

Tipi di interruttore

Caratteristiche funzionali degli interruttori

Interruttori automatici di bassa tensione

Fusibili e loro caratteristica di intervento

Protezione delle condutture elettriche contro sovraccarico e cortocircuito

Protezione in serie ( backup )

Selettività nelle protezioni

Sezionamento e comando degli impianti utilizzatori

Obiettivi:

essere in grado di realizzare efficaci sistemi di comando degli impianti elettrici

Contenuti:

Caratteristiche dei dispositivi di sezionamento e comando

Criteri di scelta dei sezionatori

Criteri di scelta dei contattori

Sezionamento

Interruzione per manutenzione non elettrica

Comando ed arresto di emergenza

Comando funzionale

Rifasamento degli impianti industriali

Obiettivi:

essere in grado di dimensionare correttamente un impianto di rifasamento

Contenuti:

Generalità, motivi e vantaggi del rifasamento

Tipo di rifasamento

Metodi di dimensionamento dell’impianto di rifasamento

Tipologia di condensatori di rifasamento

32

Dispositivi di protezione e manovra

Requisiti di sicurezza

Cabine di trasformazione MT/BT

Obiettivi:

essere in grado di dimensionare un sistema di trasformazione MT/bt

Contenuti:

Generalità

Schema elettrico di cabina per la distribuzione pubblica dell’energia elettrica. Scelta delle

apparecchiature

Schema elettrico di cabina privata di proprietà dell’utente. Scelta delle apparecchiature

Scelta, dimensionamento e collegamento dei trasformatori

Struttura costruttiva di una cabina MT/bt

Gruppo misure

Sistemi di distribuzione a media e bassa tensione

Obiettivi:

conoscere le caratteristiche dei sistemi di distribuzione MT e bt

Contenuti:

Sistemi di distribuzione in media tensione

Distribuzione pubblica

Sistemi di distribuzione in bassa tensione

Realizzazioni costruttive per la distribuzione in bassa tensione

Quadri elettrici per bassa tensione

Quadri elettrici per media tensione

Cenni alla produzione dell’energia elettrica

Obiettivi:

conoscere le caratteristiche dei sistemi di produzione dell’energia

Contenuti:

fonti primarie di energia

produzione e consumi

centrali idroelettriche

centrali termoelettriche

centrali nucleotermoelettriche

33

centrali fotovoltaiche

centrali eoliche

Esempi di impianti elettrici in bassa tensione

Obiettivi:

saper dimensionare un impianto elettrico per attività del terziario

Contenuti:

Impianto elettrico in attività turistico-ricettive

Impianto elettrico in strutture scolastiche

Impianto elettrico in strutture industriali

34

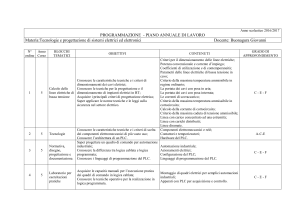

TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE

Gli argomenti che sono stati sviluppati si discostano sensibilmente da quelli suggeriti nei

programmi ministeriali. Questa scelta è stata dettata dall’esigenza di formare gli allievi in

maniera da prepararli alle problematiche che si troveranno ad affrontare nel momento in cui si

inseriranno nel mondo del lavoro. Infatti, a parere degli scriventi, gli attuali programmi

ministeriali, ( peraltro oggetto di prossima revisione nel contesto della riforma in atto ), non

permettono una preparazione attualizzata nel settore caratterizzante l’indirizzo di studi. E ciò

è dovuto alla rapida evoluzione che si è manifestata negli ultimi anni nel settore degli

impianti elettrici e nell’automazione. Evoluzione che, ad oggi, non è stata accompagnata da

un’altrettanto rapido adeguamento dei programmi di insegnamento.

Al quinto anno di corso sono state illustrate le caratteristiche salienti degli impianti industriali,

con particolare riferimento a quelli con gestione automatizzata a PLC. Ampio risalto è stato

dato all’aspetto della sicurezza elettrica.

METODO D’INSEGNAMENTO

La metodologia dell’insegnamento in classe si è basata principalmente sulla lezione dialogata

che consente di avere un confronto immediato con le concezioni spontanee degli allievi.

Il gruppo classe è stato più volte sollecitato a discutere e a intervenire, minimizzando i modi

convenzionali di “fare scuola” , come la lezione per ascolto, il completamento di schede e le

interrogazioni alla cattedra. Si è cercato di attivare il cosiddetto “apprendimento per

scoperta”, collocando di fatto l’allievo al centro del processo educativo. Si è privilegiato l’uso

di una terminologia facilmente comprensibile, sempre però nel rispetto del linguaggio

specifico della materia.

Gli argomenti relativi al programma sono stati trattati limitando quanto più possibile l’aspetto

teorico, esaltandone invece l’aspetto pratico e le applicazioni dirette.

La trattazione teorica è stata accompagnata da esercitazioni di laboratorio consistenti nella

realizzazione di piccoli schemi di automazione.

Il programma è stato svolto in stretto raccordo con i docenti delle materie affini ( “

ELETTROTECNICA”, “SISTEMI ED AUTOMAZIONE”,). Ciò allo scopo di consentire agli

allievi di acquisire una conoscenza organica dell’elettrotecnica e delle applicazioni ad essa

direttamente collegate

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il grado di apprendimento degli allievi è stato accertato periodicamente sia mediante prove

orali che mediante l’effettuazione di test scritti e prove pratiche. I relativi criteri di valutazione

35

sono stati quelli relativi alla programmazione della classe. Sono state tenute in considerazione

e fatte emergere tutte le attitudini ( teoriche, pratiche, linguistiche, terminologiche ) tali da

consentire una valutazione globale delle conoscenze acquisite.

CONTENUTI ED OBIETTIVI RAGGIUNTI

Automazione civile

Obiettivi:

essere in grado di comprendere le parti principali di un sistema di gestione domotica. Saper

progettare l’impianto di gestione demotica per ambienti adibiti a civile abitazione.

Contenuti:

Generalità

Normalizzazione

Applicazione e funzioni dei sistemi bus

Il sistema instabus EIB

Il sistema KNX

Apparecchi e componenti bus

Automazione Industriale

Confronto tra automazione civile ed automazione industriale

Il cablaggio strutturato:

Obiettivi:

Conoscere sia dal punto di vista costruttivo che funzionale, saper scegliere ed utilizzare le

apparecchiature maggiormente diffuse per la realizzazione di impianti e reti di cablaggio

strutturato per edifici del terziario

contenuti

struttura di una rete di cablaggio strutturato

prestazioni di una rete di cablaggio strutturato

realizzazione di cablaggio strutturato per un’immobile adibito a scuola

Apparecchiature di comando, segnalazione e protezione degli impianti industriali

obiettivi:

Conoscere sia dal punto di vista costruttivo che funzionale, saper scegliere ed utilizzare le

apparecchiature elettromeccaniche maggiormente diffuse per la realizzazione di telecontrolli

su macchine elettriche, impianti ed apparati di tipo industriale

36

contenuti:

Contattori, caratteristiche funzionali, costruttive e criteri di scelta.

Apparecchi ausiliari.

Relè.

Temporizzatori.

Pulsanti.

Lampade di segnalazione.

Interruttori di finecorsa.

Regolatori di livello.

Interruttori di prossimità.

Fotocellule

Apparecchi di protezione

Relè termici.

Relè elettromagnetici.

Relè magnetotermici.

Caratteristiche di intervento dei relè.

Fusibili.

Coordinamento delle protezioni.

Azionamenti elettrici

Obiettivi:

Comprensione teorica e realizzazione pratica di alcuni importanti impianti elettrici industriali.

Saper interpretare e produrre correttamente gli schemi elettrici ad essi relativi.

Contenuti:

Generalità sugli azionamenti industriali.

Azionamenti a velocità non regolata: avviamenti diretti di motori asincroni trifasi.

Teleavviamento diretto di un motore asincrono trifase.

Teleinversione di marcia di un motore asincrono trifase.

Telecommutazione temporizzata di un motore asincrono trifase.

Avviamento stella triangolo di un motore asincrono trifase

Elementi di automazione e controllore logico programmabile (PLC)

Obiettivi:

Acquisire i concetti di base sui comandi automatici e sull’informatica industriale. Conoscere,

sia dal punto di vista dell’architettura che da quello della programmazione, attraverso i

37

linguaggi più noti, i controllori a logica programmabile. Saper convertire lo schema di un

automatismo da logica cablata a programmabile (e viceversa).

Contenuti:

Automazione e comandi automatici.

Logica cablata e logica programmabile

Tecnologie utilizzate nei processi automatici.

Il controllore logico programmabile (PLC). Principio di funzionamento.

Hardware dei PLC. Memorie.

La programmazione dei PLC.

Caratteristiche tecniche di alcuni tipi di PLC.

Esempi di Applicazione dei PLC agli impianti industriali e confronto con i corrispondenti

impianti in logica cablata.

Applicazione nella gestione di un impianto di un edificio civile

38

EDUCAZIONE FISICA

SITUAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI

Gli obiettivi programmati e illustrati all’inizio dell’anno scolastico hanno suscitato interesse

ed entusiasmo, costituendo una base solida intorno alla quale tutti si sono posti con buone

intenzioni.

La classe ha evidenziato partecipazione attiva, metodo di studio organizzato, impegno tenace.

Gli alunni hanno profuso energie pratiche e mentali, conseguendo risultati positivi

specialmente nei giochi presportivi e sportivi.

L’itinerario didattico è stato percorso con regolare equilibrio e gli obiettivi raggiunti in

termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati rilevanti se si considera la situazione

di partenza.

Il lavoro proposto è stato svolto, nel complesso, con uniformità e costante unità metodologica

basata prevalentemente su lezioni frontali, lavori di gruppo e interventi individualizzati.

Il comportamento dei ragazzi verso i compagni ei docenti è stato sempre corretto,

evidenziando un buon grado di collaborazione, socializzazione e agonismo controllato.

39

MATEMATICA

La classe è risultata abbastanza interessata e collaborativa, ma non sempre ha profuso il

necessario impegno, soprattutto nel lavoro domestico.

Alcuni alunni hanno evidenziato difficoltà di apprendimento, anche a causa di lacune su

alcuni argomenti basilari della disciplina; carenze tra l'altro già evidenziate nel corso degli

anni precedenti, sostenute con attività di recupero, e puntualmente riemerse.

Alcuni elementi di spicco hanno trascinato positivamente il resto della classe.

Nel corso dell'anno scolastico si sono registrati miglioramenti continui che, in definitiva,

hanno consentito alla maggior parte della classe il raggiungimento di livelli soddisfacenti,

buoni o ottimi in pochi casi.

La programmazione didattica è stata in linea di massima rispettata. Lo studio delle funzioni si

è concentrato in particolare sulle quelle razionali, intere e fratte, esponenziali e logaritmiche.

I teoremi fondamentali dell'Analisi matematica sono stati definiti e studiati eventualmente

nei loro aspetti grafici, tralasciandone le dimostrazioni.

CONTENUTI

Insiemi numerici

Intervalli

Intorni

Funzioni

Dominio di una funzione

Limite finito di una funzione in un valore finito

Limite destro e sinistro

Limite finito di una funzione all’infinito

Asintoti orizzontali

Limite infinito di una funzione in un valore finito

Asintoti verticali

Limite infinito di una funzione all’infinito

Teorema dell’unicità del Limite ( senza DIM )

Teorema del confronto ( primo teorema senza DIM )

Funzione continua in un punto

Teoremi sul calcolo dei limiti

Forme indeterminate 0/0 – inf/inf

Punti di discontinuità

Definizione di Rapporto Incrementale in un punto

Significato geometrico del R.I.

Definizione di derivata

Definizione di funzione derivabile in un punto

Significato geometrico della derivata

Definizione di punto stazionario

Derivate fondamentali

Teoremi sul calcolo delle derivate

Teorema di Rolle ( senza DIM )

40

Teorema di Langrange ( valor medio – senza DIM )

Funzioni crescenti e decrescenti

Teorema di De L’Hospital

Definizioni di massimo e minimo relativo

Definizione di punto di flesso

Teoremi sui massimi e minimi relativi

Concavità di una curva

Punti di flesso

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui

Studio di una funzione

STRUMENTI

E’ stato usato il libro di testo ed altro materiale utile come dispense e fotocopie di esercizi

da svolgere.

VERIFICHE

Le verifiche sono state eseguite periodicamente sia orali che scritte. Quelle scritte sono

state il compito tradizionale e prove analoghe alla terza prova d’esame.

VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto delle abilità raggiunte, del loro impegno e della

partecipazione mostrata nell’arco dell’anno.

41

ALLEGATI

1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO

2. SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO

42

ALLEGATO 1

PRIMA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO

Tipologia: "Analisi testuale"

INDICATORI

DESCRITTORI

padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica [CO]

15/15

a)buona

2

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)

1,5

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)

0/1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona

2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)

1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)

0/1

Correttezza lessicale [CL]

conoscenza dello argomento e

del contesto di

riferimento

capacità

logicocritiche ed espressive

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio

3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico

2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto

0/1

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro funzione comunicativa

2,5

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali

2

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo

1,5

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali

0/1

Comprensione del testo [O]

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive

2,5

b) sufficiente comprensione del brano

2–1,5

c) comprende superficialmente il significato del testo

0/1

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti culturali e

approfondimenti personali

3

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace

2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione

1,5

d) scarsi spunti critici

0/1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PUNTEGGIO IN

QUINDICESIMI

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0-3

INSUFFICIENTE

4-7

MEDIOCRE

8-9

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF.

10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO

11-12

BUONO /DISTINTO

13 - 14

OTTIMO

15

43

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO

Tipologia : "Articolo di giornale"

INDICATORI

DESCRITTORI

padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica [CO]

15/15

a)buona

2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)

1,5

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)

0/1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona

2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)

1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)

0/1

Correttezza lessicale [CL]

conoscenza dello argomento e del

contesto di riferimento

Capacità logico-critiche ed espressive

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio

3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico

2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto

0/1

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica [S]

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli usi giornalistici

(cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione)

2

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…)

1,5

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…)

1

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico

0

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata

3

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico

2

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi

1

d) ignora i dati forniti dai documenti

0

Capacità di riflessione e sintesi [A]

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati

3

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace

2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico

1,5

d) scarsi spunti critici / non analizza i dati avendoli ignorati

0/1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0-3

INSUFFICIENTE

4-7

MEDIOCRE

8-9

SUFFICIENTE

10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO

11-12

BUONO /DISTINTO

13- 4

OTTIMO

15

44

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO

Tipologia : "Saggio breve"

INDICATORI

DESCRITTORI

padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica [CO]

15/15

a)buona

2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)

1,5

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)

0/1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona

2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)

1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)

0/1

Correttezza lessicale [CL]

conoscenza dello argomento e

del contesto di riferimento

Capacità logico-critiche ed

espressive

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio

3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico

2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto

0/1

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione di un saggio

breve

2,5

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve

2

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio breve

1,5

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve

0/1

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata

2,5

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico

2–1,5

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi

1

d) ignora i dati forniti dai documenti

0

Capacità di riflessione e sintesi [A]

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati

3

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace

2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico

1,5

d) scarsi spunti critici // non analizza i dati avendoli ignorati

0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0-3

INSUFFICIENTE

4-7

MEDIOCRE

8-9

SUFFICIENTE

10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO

11-12

BUONO /DISTINTO

13-14

OTTIMO

15

45

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO

Tipologia : "Tema storico"

INDICATORI

DESCRITTORI

padronanza e uso della

lingua

Correttezza ortografica [CO]

15/15

a) buona

2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)

1,5

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)

0/1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona

2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)

1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)

0/1

Correttezza lessicale [CL]

conoscenza

dell'argomento e del

contesto di riferimento

Capacità logico-critiche

ed espressive

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio

3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico

2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto

0/1

Conoscenza degli eventi storici [S]

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie)

2,5

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)

2

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze)

1,5

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate

0/1

Organizzazione della struttura del tema [O]

a) Il tema è organicamente strutturato

2,5

b) il tema è sufficientemente organizzato

2–1,5

c) il tema è solo parzialmente organizzato

0/1

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali

3

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti

2,5 -2

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o l’interpretazione del

libro di testo)

1,5

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi

0/1

ALUTAZIONE COMPLESSIVA

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0/3

INSUFFICIENTE

4-7

MEDIOCRE

8-9

SUFFICIENTE

10

DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO

11-12

BUONO / DISTINTO

13-14

OTTIMO

15

46

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO

Tipologia : "Tema di attualità"

INDICATORI

DESCRITTORI

padronanza e uso della

lingua

Correttezza ortografica [CO]]

15/15

a)buona

2

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)

1,5

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)

0/1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona

2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)

1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)

0/1

Correttezza lessicale [CL]

conoscenza

dell'argomento e del

contesto di riferimento

Capacità logico-critiche

ed espressive

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio

3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico

2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto

0/1

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)

2,5

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)

2

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve)

1,5

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate

0/1

Organizzazione della struttura del tema [O]

a) Il tema è organicamente strutturato

2,5

b) il tema è sufficientemente strutturato

2–1,5

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti)

0/1

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate

3

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica

2,5-2

c) sufficiente capacità di riflessione/critica

1,5

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica

0/1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0-3

INSUFFICIENTE

4-7

MEDIOCRE

8-9

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF.

10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO

11-12

BUONO /DISTINTO

13-14

OTTIMO

15

47

SECONDA PROVA SCRITTA

Parametri

Linguaggio tecnico e

rappresentazione grafica.

Contenuto e organizzazione

generale.

Comprensione ed elaborazione,

giudizi, idee, soluzioni adeguate

e consapevolezza.

Completezza dello svolgimento.

Livelli di partenza

Rivela padronanza della tecnica di settore, che

usa in modo dettagliato , approfondito e

pertinente.

La rappresentazione grafica è abbastanza

corretta e appropriata.

La rappresentazione grafica presenta varie

improprietà, utilizza raramente una tecnica

appropriata.

Tratta in modo organico i vari argomenti

facendo opportuni collegamenti e mostrando

conoscenze approfondite.

Mostra conoscenze adeguate all’argomento e le

utilizza con coerenza e puntualità.

Comprende i dati proposti e li utilizza con

coerenza e puntualità.

Conosce parzialmente l’argomento e non

evidenzia una esauriente comprensione.

A. presenti.

Punti

4

Punti

3

2

6

5

4

3

2

B. presenti in modo parziale.

1

A. in modo completo.

3

B. in modo parziale.

2

C. in modo parziale ma non corretto.

1

Totale

48

ORALE

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Indicatori

Padronanza della

lingua

Capacità di

utilizzare le

conoscenze

Capacità di

collegare le

conoscenze

Capacità di

discutere gli

argomenti

Capacità di

approfondire gli

argomenti

0 - 12

13 -21

22

23 -28

29 -34

35

Scarsa

Incerta

Accettabile

Sicura

Specifica

Ricercata

Scarsa

Limitata

Accettabile

Adeguata

significativa

Documentata

Scarsa

approssimativa

Accettabile

appropriata

Ampia

Dettagliata

Scarsa

Ripetitivo o

meccanico

Accettabile

Appropriata

Ampia

Arguta

Scarsa

Limitata

Accettabile

Articolata

Ampia

Originale

49

ALLEGATO 2

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

I.T.I.S.

G. MARCONI

via Roma trav. Siano – Torre Annunziata (NA)

I SIMULAZIONE

TERZA PROVA D’ESAME

ANNO SCOLASTICO: 2011

/ 2012

ALUNNO: …………………………………………..

CLASSE: V

TIPOLOGIA:

SEZIONE: C

B + C ( B quesiti risposta singola, C quesiti risposta multipla)

n° 9 tipologia B, n° 20 tipologia C.

MATERIE COINVOLTE:

•

IMPIANTI ELETTRICI (3 quesiti tipologia B)

•

TECNOLOGIE ELETTRICHE, DISEGNO E PROGETTAZIONE (3 quesiti tipologia B),

•

INGLESE (3 quesiti tipologia B),

•

MATEMATICA (10 quesiti tipologia C),

•

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI (10 quesiti tipologia C).

Norme sulla prova:

• per la tipologia B i candidati devono rispondere esclusivamente nei sei righi predisposti;

• per la tipologia C solo una delle risposte risulta corretta;

•

tempo previsto per la prova:

Data

………………………….

2 ore.

Firma dell’alunno

………………………….

50

IMPIANTI ELETTRICI

1) Cosa rappresenta il potere di interruzione di un interruttore magnetotermico, ed in base a quali parametri della

rete elettrica va scelto.