Il divino e l'idolatria

Franco Toscani

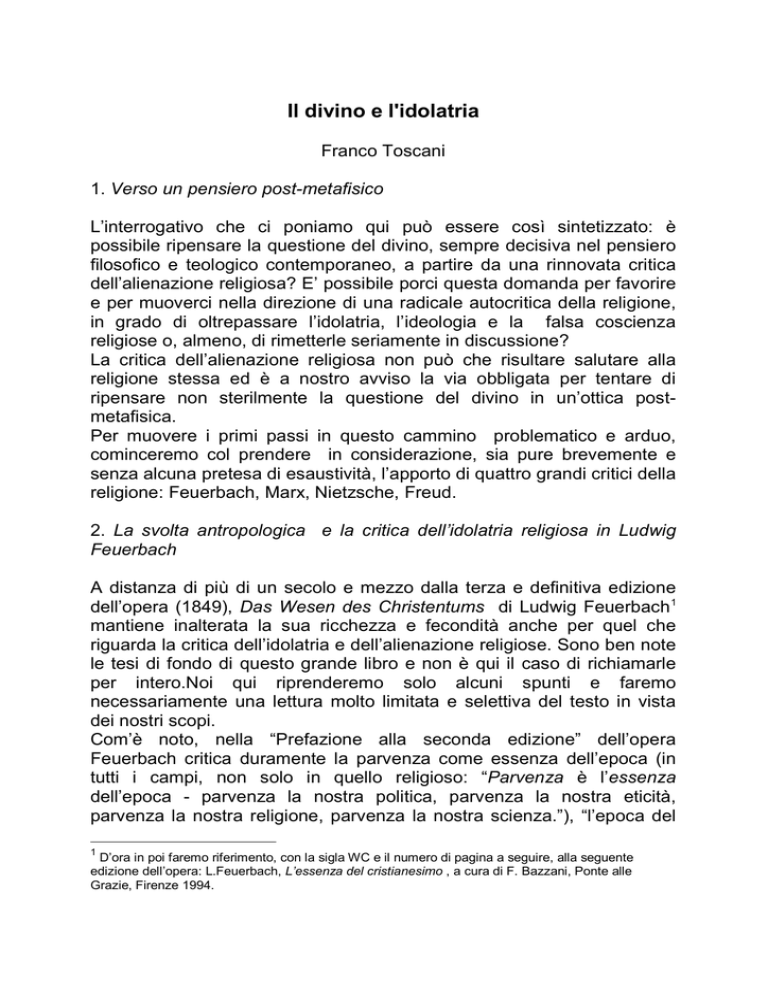

1. Verso un pensiero post-metafisico

L’interrogativo che ci poniamo qui può essere così sintetizzato: è

possibile ripensare la questione del divino, sempre decisiva nel pensiero

filosofico e teologico contemporaneo, a partire da una rinnovata critica

dell’alienazione religiosa? E’ possibile porci questa domanda per favorire

e per muoverci nella direzione di una radicale autocritica della religione,

in grado di oltrepassare l’idolatria, l’ideologia e la falsa coscienza

religiose o, almeno, di rimetterle seriamente in discussione?

La critica dell’alienazione religiosa non può che risultare salutare alla

religione stessa ed è a nostro avviso la via obbligata per tentare di

ripensare non sterilmente la questione del divino in un’ottica postmetafisica.

Per muovere i primi passi in questo cammino problematico e arduo,

cominceremo col prendere in considerazione, sia pure brevemente e

senza alcuna pretesa di esaustività, l’apporto di quattro grandi critici della

religione: Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud.

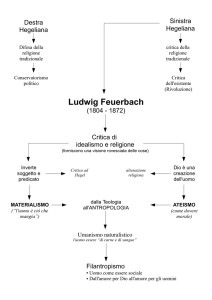

2. La svolta antropologica e la critica dell’idolatria religiosa in Ludwig

Feuerbach

A distanza di più di un secolo e mezzo dalla terza e definitiva edizione

dell’opera (1849), Das Wesen des Christentums di Ludwig Feuerbach 1

mantiene inalterata la sua ricchezza e fecondità anche per quel che

riguarda la critica dell’idolatria e dell’alienazione religiose. Sono ben note

le tesi di fondo di questo grande libro e non è qui il caso di richiamarle

per intero.Noi qui riprenderemo solo alcuni spunti e faremo

necessariamente una lettura molto limitata e selettiva del testo in vista

dei nostri scopi.

Com’è noto, nella “Prefazione alla seconda edizione” dell’opera

Feuerbach critica duramente la parvenza come essenza dell’epoca (in

tutti i campi, non solo in quello religioso: “Parvenza è l’essenza

dell’epoca - parvenza la nostra politica, parvenza la nostra eticità,

parvenza la nostra religione, parvenza la nostra scienza.”), “l’epoca del

1

D’ora in poi faremo riferimento, con la sigla WC e il numero di pagina a seguire, alla seguente

edizione dell’opera: L.Feuerbach, L’essenza del cristianesimo , a cura di F. Bazzani, Ponte alle

Grazie, Firenze 1994.

cristianesimo parvente, del cristianesimo illusorio, millantatore” (WC 4849). Sono parole quanto mai attuali; ancor oggi prevalgono i segni

esteriori della fede, l’apparenza del sacro - inteso per lo più come mero

“rimprovero della mia peccaminosità” (WC 88), quindi come violenza,

rivestimento del potere, repressione e autorepressione - e non ci siamo

liberati dal dominio della parvenza.

Come viene detto inequivocabilmente al termine di Das Wesen des

Christentums, l’amore religioso si rivela parvente e illusorio in quanto

rivolto al Dio-idolo ; così esso stravolge l’essenza più autentica

dell’amore umano, inteso come il più intimo e verace sentimento (cfr. WC

314-315) .

Sostenendo che il segreto disvelato della teologia consiste nella

antropologia, Feuerbach considera la teologia come un “tessuto di

menzogne e inganni contraddittori”, propone la risoluzione del “mistero

esotico” del divino in un “mistero nostrano”, proprio della natura umana

(cfr. WC 53, 55). La religione si presenta come coscienza dell’infinito, di

Dio come infinito, ma tale coscienza va in realtà ricondotta alle sue

sorgenti umane, alla infinità della coscienza e dell’essenza umana: “La

coscienza dell’infinito non è nient’altro che la coscienza dell’infinità della

coscienza. Oppure: nella coscienza dell’infinito, a colui che ha coscienza

è oggetto l’infinità della propria essenza.” (WC 66). La finitezza

dell’individuo rimanda per il filosofo tedesco alla infinità del genere (che

si presenta come ricchezza infinita di individui e determinazioni

differenti): l’individuo è mortale, ma il genere è immortale.

Ora, il dominio della parvenza cui si accennava sopra è tale che, quanto

più è umano Dio nella sua essenza, tanto maggiore è la parvenza della

differenza tra il divino e l’uomo, tanto più viene disattesa e negata

l’identità fra l’essenza umana e l’essenza divina. In questo modo: “Per

arricchire Dio, l’uomo deve diventare povero; affinché Dio sia tutto,

l’uomo deve essere nulla”(WC 87).

La religione è uno sdoppiamento dell’uomo con sé stesso, perché la

scissione fra Dio e l’uomo è in realtà una scissione dell’uomo con la

propria essenza (cfr. WC 95). Le determinazioni essenziali che l’uomo

conferisce a quelle che chiama potenze, forze, individui superiori sono in

realtà sempre determinazioni che egli ricava dalla propria essenza e

dalla propria condizione, “determinazioni in cui egli, in verità, raffigura e

oggettiva solo sé stesso” (WC 73).

Per Feuerbach ogni opposizione tra il divino e l’umano è illusoria e deve

risolversi nell’umano, dato che “l’oggetto e il contenuto della religione

sono del tutto umani” (WC 76). Nella religione l’uomo ha adorato la sua

propria essenza, senza peraltro riconoscerla come tale.

Ora, riducendo la teologia ad antropologia, Feuerbach innalza

l’antropologia stessa a teologia, opera una vera e propria divinizzazione

dell’umano, una radicale e integrale umanizzazione del mondo.

La religione corrisponde per lui a una sottrazione all’uomo delle forze del

pensiero, della volontà e del sentimento che gli sono proprie, forze

divinizzate e rese autonome rispetto all’uomo stesso. La onto-teo-logia termine cui Feuerbach ricorre ben prima di Heidegger, che

colpevolmente non stabilì mai un dialogo costruttivo col suo pensiero s’immagina un Dio a cui vengono riferite tutte le forze e qualità che gli

uomini trovano in sé stessi, sciolte però da ogni limite, rese illimitate

(cfr.WC 99). Per Feuerbach non si tratta che di tornare a una

riappropriazione integralmente umana di queste stesse forze e qualità.

Con ciò il filosofo ha già ben presente la questione dell’eredità delle

religioni: la negazione di Dio come Soggetto metafisico, infatti, non

equivale a una negazione dei predicati di giustizia, sapienza, bontà, etc.

umane che costituiscono di fatto l’origine della religione, il vero e

originario soggetto (cfr. WC 83). Per Feuerbach rimane essenziale la

riappropriazione intesa come umanizzazione integrale del mondo e

dell’uomo.

Il riferimento dell’uomo all’altro-da-sé - al fine di non assolutizzare sé

medesimo, di evitare l’onnipotenza dell’umano, il culto della propria

volontà di potenza - non è per lui decisivo . L’aridità e la devastazione del

mondo in conseguenza di un certo tipo di “disincantamento” del mondo

stesso non erano ancora e non potevano essere un problema di

Feuerbach. Sono però un problema nostro, assolutamente decisivo.

Al di là dell’umanismo come estrema forma della metafisica, noi siamo

oggi impegnati a pensare insieme la radicale finitezza umana e un nuovo

infinito post-metafisico; l’opera di Heidegger testimonia insieme del

fascino e dell’estrema difficoltà del linguaggio nel tentativo del dire

essenziale, più dicente in questa direzione.

3. Alienazione e umanismo. Feuerbach e Marx

Feuerbach è ancor oggi per noi prezioso come critico implacabile

dell’ideologia religiosa che, abusando di Dio, si rappresenta il divino

sostanzialmente come mezzo e strumento per la realizzazione di fini

umani. E’ il Dio umano, troppo umano, ricorrendo al quale l’uomo ha di

fatto di mira solo sé stesso. Con ciò il filosofo tedesco ci aiuta a

smascherare il meschino egoismo di un certo tipo di credente.

Molto belle sono in Das Wesen des Christentums le pagine dedicate al

“mistero” del concetto cristiano di incarnazione (cfr. il quinto capitolo: “Il

segreto dell’incarnazione o Dio come essenza del cuore”, WC 110-118),

in cui l’autore riconduce il segreto del farsi uomo di Dio all’amore, “una

parola umana con significato umano” (WC 115). Qui Feuerbach critica

duramente il Dio inteso come “mostro senza amore”, “fantasma del

fanatismo religioso”, il Dio-idolo dei credenti fanatici che non riconoscono

l’amore tra gli uomini come punto essenziale dell’incarnazione.

Contro il Dio-idolo scrive lucidamente il filosofo: “Come Dio per amore

rinuncia a sé stesso, così anche noi, per amore, dobbiamo rinunciare a

Dio; poiché, se non sacrifichiamo Dio all’amore, dobbiamo sacrificare

l’amore a Dio, e, malgrado il predicato dell’amore, abbiamo il Dio,

l’essenza malvagia, del fanatismo religioso.” (WC 113). Il segreto della

stessa sofferenza divina - del Dio che patisce sulla croce - è dunque il

segreto della sensazione umana, dei sensi umani. L’amore per Dio si

risolve per ciò, in definitiva, nell’amore per l’uomo: “se Dio è l’amore, ma

il contenuto essenziale di questo amore è l’uomo, l’essenza umana non

è il contenuto dell’essenza divina?” (WC 116).

Un Dio senza amore è un puro mostro freddo, ma l’unico amore che noi

conosciamo e sperimentiamo è quello umano, per cui, se Dio è amore,

deve lasciare spazio e libero corso a tutta l’ampiezza e la ricchezza

dell’amore umano. L’amore religioso non riesce ad amare davvero,

perché ama solo il Dio trasformato in idolo, un Dio di comodo per i

bisogni e gli interessi umani. La sovrannaturalità propria della dottrina

religiosa rischia così di trasformarsi in contronaturalità (cfr. WC 318319).

L’ “ipocrisia cristiana” gioca un ruolo notevole e giunge a negare

l’evidenza; accade ancor oggi che i cristiani non riconoscono la verità

essenziale del loro corpo, della loro carne, del loro sesso, della loro

sensualità e “reprimono, persino con poliziesca violenza, ogni sincera,

franca e spontanea manifestazione della sensualità, persino di quella

meno perversa, ma solo per condirsi con un pubblico divieto il godimento

segreto di questa sensualità medesima” (cfr. WC 364,370).

Anche la preghiera esprime agli occhi di Feuerbach l’indifferenza di

essenza tra Dio e l’uomo, si presenta come “incarnazione di Dio” e

implica il “tirar Dio dentro la miseria umana” (WC 113). C’è comunque

preghiera e preghiera: un conto è “la preghiera prima e dopo il pasto, la

grassa preghiera dell’egoismo”, ben altro conto è “la preghiera colma di

dolore, la preghiera dell’amore privo di conforto, la preghiera che

esprime l’uomo sconfitto, la potenza terrificante del suo cuore” (WC 177).

L’onnipotenza divina cui l’uomo si rivolge nella preghiera nient’altro è che

l’appello all’onnipotenza del cuore, della bontà, del sentimento umani

(cfr. WC 179).

L’alienazione religiosa presenta i suoi esiti più catastrofici quando la

morale viene fondata sulla teologia e con ciò si espone all’arbitrio

illimitato di chi dichiara di agire in nome del divino (e magari come suo

unico e vero interprete): “Laddove la morale viene fondata sulla teologia,

il diritto su una istituzione divina, si possono giustificare e fondare le cose

più immorali, più ingiuste, più vergognose. (...) Porre qualcosa in Dio o

derivare qualcosa da Dio, non significa nulla di più che sottrarre qualcosa

da una verifica di ragione, che additare qualcosa di indubitabile, di

inviolabile, di sacro, senza doverne render conto. (...) Se la morale non

ha alcun fondamento in sé stessa, neppure v’è una interiore necessità di

morale; la morale, allora, è lasciata in balìa dell’illimitato arbitrio della

religione.”(WC 314-315)2 .

Feuerbach riconduce l’essenza extraumana, sovrannaturale e

oltreumana della religione all’essenza umana. Egli fa leva sulla

contraddizione fondamentale rilevata tra fede e amore per muoversi nella

direzione dell’oltrepassamento del cristianesimo, verso un integrale

umanismo. Il motto “Homo homini Deus est” è infatti per lui il “principio

pratico sommo” e il “punto di svolta della storia universale” (WC 312);

l’uomo è insieme il cominciamento e la fine della religione (cfr. WC 233234).

Da qui prende spunto il giovane Marx che, sostenendo le ragioni della

radicalità della teoria critica, scrive in Zur Kritik der Hegelschen

Rechtsphilosophie. Einleitung (1844): “Essere radicale vuol dire cogliere

le cose alla radice. Ma la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso.”3 .

Questa celebre frase di Marx non va assunta soltanto in senso politico,

ma va intesa in senso metafisico ed è alla base, secondo lo Heidegger

del Seminario di Zähringen (1973), dell’odierno pensiero della semplice

“autoproduzione dell’uomo e della società”, che informa di sé tutta la

nostra civiltà e rischia di condurre l’umanità attuale alla sua

autodistruzione4 .

2

Sulla questione etica in Feuerbach si veda fra l’altro il suo ultimo scritto, composto nel 1868 e

pubblicato postumo col titolo Zur Moralphilosophie, in L. Feuerbach, Etica e felicità, a cura di F.

Andolfi, trad. it. di B. Bacchi, Guerini e Associati, Milano 1992.

3

K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, in K. Marx-F. Engels, Opere

complete 1843-1844, III, a cura di N. Merker, Editori Riuniti, Roma 1976, p.197 (sigla EI). Sul

“noviziato feuerbachiano” di Marx, cfr. L. Parinetto, Né dio né capitale. Marx,marxismo,religione,

Moizzi, Milano 1976,pp.11-46.

4

Cfr. M. Heidegger, Seminari, a cura di F. Volpi, trad.it. di M. Bonola, Adelphi, Milano 1992, pp.164166 e pp.171-173.

Per il giovane Marx, com’è noto, la critica della religione è “il presupposto

di ogni critica” (EI 190), ciò che consente una critica davvero radicale del

“mondo capovolto”. Scrive Marx in questa celebre Einleitung: “La miseria

religiosa è insieme l’espressione della miseria reale e la protesta contro

la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il

sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una

condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo.

Eliminare la religione in quanto illusoria felicità del popolo vuol dire

esigerne la felicità reale. L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla sua

condizione è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno

di illusioni. La critica della religione,dunque, è, in germe, la critica della

valle di lacrime, di cui la religione è l’aureola.” (EI 190-191. Cfr. anche il

tredicesimo capitolo di WC, “L’onnipotenza dell’anima o il segreto della

preghiera”, 175-180, in particolare p.176).

La critica marxiana vuole strappare dalla catena i “fiori immaginari” per

cogliere finalmente i “fiori vivi”; la religione è come un “sole illusorio”, al di

là del quale la critica intende ritrovare il “sole reale”, vale a dire l’uomo

che “si muove intorno a sé stesso” (EI 191).

La conclusione di Marx è perentoria: “La critica del cielo si trasforma così

nella critica della terra, la critica della religione nella critica del diritto, la

critica della teologia nella critica della politica.” (EI 191). E ancora: “La

critica della religione finisce con la dottrina per cui l’uomo è per l’uomo

l’essenza suprema, dunque con l’imperativo categorico di rovesciare tutti

i rapporti nei quali l’uomo è un essere degradato, assoggettato,

abbandonato, spregevole” (EI 197-198).

Abbiamo fatto ricorso a queste abbondanti citazioni non solo per la

celebrità o per l’incisività e il fascino dello stile letterario di queste pagine,

ma anche perché qui la posta in gioco è davvero di valore straordinario.

Più ancora dell’esigenza di lottare sempre e dovunque per la dignità

dell’uomo, contro la sua oppressione e degradazione - esigenza che,

comunque, rimane una delle eredità più vive e cospicue del pensiero

marxiano -, in questione è qui, da un punto di vista filosofico e teologico,

il radicale umanismo esibito da Marx.

Con tale umanismo, infatti, l’uomo si pone come il fondamento di sé

stesso e di tutto il reale, come l’essenza del mondo, il fine ultimo di tutte

le cose. L’uomo è infatti per Marx, come abbiamo visto, il “sole reale”

che si muove intorno a sé stesso. La praxis, la produzione e il consumo

dell’uomo sono così, essenzialmente, ciò che conta e il mondo si risolve

in materiale di lavoro e di produzione, in risorsa illimitata a disposizione

della operosità “progressista”, in mero oggetto della vasta e molteplice

iniziativa umana. Non si danno più il mondeggiare del mondo e il

coseggiare della cosa; il mondo si riduce piuttosto a oggetto

infinitamente rappresentato dal soggetto umano e per esso.

Tale umanismo è stato ed è a fondamento della integrale

razionalizzazione e umanizzazione del mondo che si è via via affermata

sino ad oggi (pensiamo soltanto alla Entzauberung der Welt weberiana).

Anche Marx, da questo punto di vista, ha dato così il suo contributo

all’affermazione di quella volontà di potenza scientifico-tecnologica e al

tempo stesso economico-politica che oggi è pienamente dispiegata e

che - nonostante tutti i prodigi, le conquiste, le meraviglie, le acquisizioni

effettive della nostra civiltà - si pone come l’inquietante per eccellenza.

Essa, infatti, sta mettendo in discussione la possibilità stessa della

sopravvivenza di tutte le forme di vita nel pianeta e l’integrità della

biosfera.

Si tratta dunque di riflettere con attenzione sulla metafisica della volontà

di potenza o, il che è la stessa cosa, sulla metafisica umanisticorazionalistica e tecnologico-scientifica che oggi ci riguarda così

pressantemente e da vicino. Porla in discussione sta diventando non

solo un’esigenza del pensiero - per la precisione di un pensiero che si

muove nella direzione di un oltrepassamento della metafisica -, ma

anche un’esigenza essenziale, vitale, rivolta alla salvaguardia dell’abitare

dell’uomo e del mondo tutto. La metafisica umanistica della volontà di

potenza scientifico-tecnologica ed economico-politica ha già fatto molti

danni, ma altri ancora, più gravi, sono possibili e, forse, irrimediabili.

Probabilmente la via migliore, nella direzione accennata, è quella di un

rivolgimento dell’attenzione non solo all’uomo, ma anche e ancor più a

quell’altro-da-sé da cui l’uomo dipende e senza cui non sono nemmeno

pensabili la sua vita e il suo abitare.

4. Freud, la razionalità scientifica e la religione

Anche un altro grande “maestro del sospetto” (l’espressione, com’è noto,

è di Paul Ricoeur), Sigmund Freud, ci dà molto da pensare allorché, in

Die Zukunft einer Illusion (1927)5 , sottopone a critica serrata le

rappresentazioni religiose in quanto illusorie.

La religione appare a Freud come un tentativo di risarcimento e di

protezione soprattutto contro la miseria umana, “contro i pericoli della

natura e del fato, e contro le offese della stessa società umana” (cfr. ZI

159).

5

D’ora in poi faremo riferimento a S. Freud, L’avvenire di un’illusione, ne Il disagio della civiltà e altri

saggi, trad. it. di S. Candreva e E.A. Panaitescu, a cura di C.L. Musatti, Boringhieri, Torino 1975,

pp.143-196 (sigla ZI).

Secondo Freud, con la religione e col concetto della provvidenza divina

gli uomini puntano a uno scopo più alto della vita, al perfezionamento

dell’essere umano, al rivolgimento finale in direzione del bene , alla

vittoria totale sulla morte, alla vita ultraterrena, alla ricompensa definitiva

rispetto al male e a tutte le sofferenze patite.

La religione rappresenta per il credente la forma estrema di

consolazione, l’orizzonte del superamento totale e definitivo del male,

l’àncora di salvezza, l’unica vera possibilità di sopportare le sofferenze e

le asprezze della vita, l’ingresso nella perfezione che gli è sempre

mancata e che egli ha sempre desiderato.

Le rappresentazioni religiose sono un bisogno profondo della Kultur, da

cui proviene incessantemente la spinta a correggere le sue stesse acute

e profonde imperfezioni, dolorosamente avvertite dagli individui ; tali

rappresentazioni, inoltre, “sono scaturite dallo stesso bisogno che ha

generato tutte le altre acquisizioni della civiltà, ossia dalla necessità di

difendersi contro lo schiacciante strapotere della natura” (ZI 161).

Maturando, l’individuo avverte di non poter mai fare a meno della

protezione contro le “potenze superiori sconosciute”; all’origine della

religione è proprio il “bisogno di protezione” dalla debolezza e

dall’impotenza umana; tale bisogno fa sì che l’uomo presti alle “potenze

superiori sconosciute” i “tratti della figura paterna” ( cfr. ZI 164).

In Die Zukunft einer Illusion Freud individua tre risposte che vengono

solitamente date alla domanda circa il fondamento delle dottrine

religiose; tutte e tre non solo non soddisfano e non consentono alcuna

convalida razionale, ma hanno da sempre sollevato dubbi e perplessità,

che per lo più non hanno potuto manifestarsi liberamente a causa della

pressione ( e repressione) culturale dominante (cfr. ZI 166-167).

Né soddisfano Freud gli argomenti a favore del Credo quia absurdum dei

Padri della chiesa o la filosofia del “come se” di Vaihinger, che non

reggono all’esame della ragione, troppo distanti dallo spirito critico

scientifico (cfr. ZI 168-169). Nonostante la loro “incontestabile mancanza

di convalida” e il loro sottrarsi all’ “approvazione razionale”, come mai

resistono le rappresentazioni religiose, qual è la loro forza?

Insistendo sulla “genesi psichica” delle rappresentazioni religiose, Freud

scrive che esse, nel loro presentarsi come dogmi, “sono illusioni,

appagamenti dei desideri più antichi, più forti, più pressanti dell’umanità;

il segreto della loro forza è la forza di questi desideri”(ZI 170). Egli non si

sofferma tanto sul valore di verità delle dottrine religiose, gli interessa

essenzialmente individuarle “nella loro natura psicologica come illusioni”

(ZI 173).

Per spiegare meglio ciò, il fondatore della psicoanalisi parte dalla

“terribile impressione di impotenza del bambino”, che fa sorgere in lui il

bisogno di protezione, di amore e, quindi, del padre. Ma poiché tale

impotenza continua anche nella vita adulta, si finisce col far ricorso al

Padre celeste, ancora più potente di quello terreno, al “benigno governo

della Provvidenza divina”, che mette tutto a posto grazie alla speranza

del prolungamento della vita terrena nella vita ultraterrena ( cfr. ZI 170).

Ma le dottrine religiose sono per Freud “illusioni indimostrabili” e

inconfutabili, che si affidano alle vie dell’intuizione e dell’introspezione, le

quali ci danno soltanto “indicazioni difficili da interpretare”, non certo

risposte alle domande religiose.

Più che alle risposte sulle “cose più alte e più sacre”, a cui si crede con

una leggerezza e noncuranza veramente paradossali in uomini

ragionevoli , occorre prestare attenzione alle domande, che hanno in sé

stesse la loro importanza e sacralità (cfr. ZI 172).

A questo punto Freud rivendica apertamente la propria “irreligiosità”,

intesa - in modo completamente opposto alla irreligiosità del

razionalismo dogmatico - come la presa di posizione di “chi umilmente si

rassegna alla parte insignificante dell’uomo nel vasto mondo” (ZI 173). E

ancora: “sarebbe davvero molto bello che ci fossero un Dio - come

creatore dell’universo e benigna Provvidenza, - un ordine morale

universale e una vita ultraterrena, ma è almeno molto strano che tutto ciò

sia così come non possiamo fare a meno di desiderare che sia. E

sarebbe ancora più strano che i nostri poveri, ignoranti, oppressi antenati

fossero riusciti a risolvere tutti questi difficili enigmi dell’universo” (ZI

173).

La religione è piuttosto “la nevrosi ossessiva universale dell’umanità”, ma

Freud prevede - e qui si sbaglierà - che “l’abbandono della religione

debba aver luogo con l’inesorabilità fatale di un processo di crescita” (ZI

183).

Da un lato la religione “apporta restrizioni ossessive”, da un altro lato

“include un sistema d’illusioni di desiderio cui s’accompagna il

rinnegamento della realtà” (ZI 183). Essa è “paragonabile a una nevrosi

infantile” e superare la religione vuol dire per l’umanità superare la sua

fase nevrotica (cfr. ZI 193).

I dogmi religiosi sono - scrive Freud con un linguaggio molto duro, che

evidentemente va rapportato alle forme repressive e autoritarie della

religiosità dominanti nel suo tempo - “relitti nevrotici”, rispetto ai quali

occorre promuovere “il lavoro razionale della nostra mente” (cfr. ZI 184).

Fare a meno dell’illusione religiosa è per il fondatore della psicoanalisi

possibile, anche se egli non si nasconde le difficoltà di una tale umana

liberazione, dovute alle abitudini acquisite e sedimentate: “L’uomo si

troverà certamente in tal caso in una situazione difficile, dovrà

confessare a sé medesimo la propria totale impotenza, la propria

irrilevanza nella compagine dell’universo, cesserà di essere il centro

della creazione, l’oggetto della tenera sollecitudine di una Provvidenza

benigna” (ZI 189). In nome della “educazione alla realtà”, Freud rimarca

l’esigenza del superamento dell’infantilismo: “L’uomo non può rimanere

sempre bambino, deve alla fine avventurarsi nella ‘vita ostile’ ”6 .

Più che mai erede della cultura illuministica, Freud si pronuncia per un

radicale disincanto, in favore di una maturazione dell’uomo che comporti

il distoglimento delle speranze nell’aldilà metafisico, l’affidamento alle

sole forze umane e razionali per riuscire a sopportare con coraggio,

dignità e rassegnazione le “grandi necessità del fato contro le quali non

esiste rimedio” (ZI 190).

Concludendo Die Zukunft einer Illusion, Freud opera dunque un forte

richiamo alla virile accettazione del destino e alla radicale assunzione di

responsabilità.

Egli non propone il nuovo mito di un umanismo razionalistico fondato

sulla credenza in una sorta di nuova onnipotenza razionale e scientificotecnologica dell’uomo; anzi, ha ben presenti i limiti, le debolezze, la

fragilità costitutiva dell’essere umano.

La voce della ragione - di una ragione non dogmatica e assolutistica,

sempre fallibile, bisognosa di rettifica e di verifica - è costitutivamente

fioca, debole, ma alla fine può trovare ascolto e, in ogni caso, non

possiamo che affidarci ad essa.

Freud crede nell’amore fra gli uomini e nella possibilità della diminuzione

delle sofferenze umane, ma non in un risarcimento totale, in una

salvezza assoluta, metafisica.

Egli tiene fermo il tratto pessimistico del suo pensiero, bilanciato dal

riconoscimento che “a lungo andare nulla può resistere alla ragione e

all’esperienza” (cfr. ZI 194). La scienza non è illusoria (cfr. ZI 195), anche

se è poco ciò che abbiamo da essa appreso; del resto, siamo ancora

all’inizio del suo cammino, quella della scienza è sempre una verità

relativa, mai assoluta, sempre perfezionabile.

In definitiva, quindi, per Freud la scienza - una scienza mai arrogante,

sempre in cammino e capace di correzioni - spazza via le illusioni della

religione.

Non credo, in sede di valutazione critica, che queste considerazioni di

Freud siano ispirate a una forma di scientismo arido e riduttivo, anche

6

ZI 189. Sulla religione come “delirio collettivo” e infantilismo, cfr. anche Das Unbehagen in der Kultur

(1929), trad. it. di E. Sagittario, in S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, cit., p.209 e p.217.

se, indubbiamente, la sua forte vena razionalistica nulla concede qui agli

aspetti non illusori del mondo affettivo-sentimentale e a una loro

valorizzazione (e questo è forse uno dei maggiori limiti di queste

considerazioni).

Le riflessioni di Freud costantemente polemiche contro le illusioni e le

favole religiose forse vedono e insistono riduttivamente su di un aspetto

soltanto delle cose, non scorgono la maggiore complessità del fatto

religioso, ma non sono comunque l’espressione di un rozzo e banale

materialismo né di un pessimismo arido, sterile, rinunciatario; piuttosto,

esse costituiscono uno stimolo potente a ripensare la questione della

religione, del divino e della condizione umana in modo critico, aperto e

razionale, al di là di ogni ideologismo, idolatria e feticismo.

5. La nietzscheana “morte di Dio” e il riso di Zarathustra

La nietzscheana “morte di Dio” non ha ancora esaurito tutti i suoi effetti di

pensiero. Che cosa ci dice questa celebre espressione? Quali nuovi

interrogativi di pensiero ci possiamo porre a partire da essa?

Innanzi tutto, non si danno più per noi le antiche Case, i Fini,

Fondamenti, le Cause prime. E’ morto il Dio della metafisica, umano,

troppo umano, l’Ente supremo, la super Cosa, il Dio provvidenziale che

tutto spiega e tutto mette a posto, un Dio di comodo, che nasce nei

mortali dall’illusione che un Padre onnipotente li protegga. La metafisica

non prende sul serio il tragico dell’esistenza.

L’approccio al cristianesimo di Nietzsche non gli consentì purtroppo di

stabilire un dialogo fruttuoso con esso7 , ma il nesso fra cristianesimo e

nichilismo su cui egli insistette può ancora essere ripensato utilmente.

I cristiani dovrebbero prendere sul serio le sue critiche al nichilismo del

cristianesimo, quando egli sostiene in Der Antichrist che “la compassione

è la praxis del nichilismo”, che il cristianesimo è “ostile alla vita” e si pone

contro ogni senso e ogni felicità sulla terra, che il dualismo corpo/anima

conduce al fraintendimento e al disprezzo del corpo, che il Dio cristiano

dichiara la propria “inimicizia alla vita, alla natura, alla volontà di vivere”,

che il concetto di al di là e di “mondo vero” finiscono con lo svalutare il

mondo reale e terreno8 .

7

E’ questa la tesi, ben argomentata, sostenuta da Mario Ruggenini ne Il Dio assente. La filosofia e

l’esperienza del divino, Bruno Mondadori, Milano 1997, cfr. ad esempio pp.220-222.

8

Cfr. F. Nietzsche, L’anticristo, in Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, trad. it. di F. Masini,VI,3,

Adelphi, Milano 1970, pp.170,172-173185-186 e Ecce homo, trad. it. di R. Calasso, op. cit.,p.384.

Il vero nichilismo non è quello di chi rivendica il nulla e la finitezza dei

mortali, ma è quello di chi, in nome di presunti sacri ed eterni valori,

mortifica la vita e svaluta il mondo.

Il Dio cristiano è per Nietzsche intimamente nichilistico, “uno dei più

corrotti concetti di Dio” che siano mai stati concepiti, anche se egli

sembra non accontentarsi di tale constatazione e pare augurarsi un’altra

concezione o intravedere un’ulteriore possibilità del divino: “Quasi due

millenni e non un solo nuovo Dio!”9 .

Occorre allora cogliere tutta l’enorme portata del riso di Zarathustra - un

riso che, significativamente, insegna a ridere non solo degli altri, ma

anche di sé stessi - contro lo “spirito di gravità”, contro il monoteismo e a

proposito degli antichi dei: “Con gli antichi dei è finita già da un pezzo; e

in verità, una buona fine fecero essi, una fine gioconda da dei! Non

morirono a forza di ‘tramontare’ - si mente nel dir ciò! Al contrario: essi

morirono una volta crepando dal ridere.

Ciò accadde quando la parola più senzadio fu pronunciata da un dio

stesso - questa: ‘C’è un solo Dio! Non avrai altro Dio fuorché me!’ - un vecchio dio barbuto e burbero, un vecchio dio geloso trascese in tal

modo:

E tutti gli dei risero allora e barcollarono sui loro seggi ed esclamarono:

‘Ma non è proprio questa la divinità, che ci siano dei ma non un dio?’

Chi ha orecchie, intenda”10 .

Nietzsche crede solo a un Dio che sappia danzare e che consenta, anzi

ami la danza dei viandanti. Egli avanza addirittura l’ipotesi di una

gerarchia dei filosofi stabilita sulla scala di misura del “vizio olimpico”

dell’aureo riso : “A dispetto di quel filosofo che da vero inglese cercò di

creare una cattiva fama al riso in tutte le teste pensanti - ‘il riso è un

grave malanno della natura umana, che ogni testa pensante dovrà

sforzarsi di vincere’ (Hobbes) - mi permetterei perfino di stabilire una

gerarchia di filosofi secondo la dignità del loro riso - su su, fino a quelli

che sono capaci dell’aureo riso. E posto che anche gli dei filosofeggino come più di una deduzione mi ha indotto a credere -, non dubito che essi

sappiano anche ridere in una guisa nuova e sovrumana - e in barba a

tutte le cose serie! Gli dei amano motteggiare: pare che nemmeno nelle

sacre azioni possano impedirsi di ridere”11 .

9

Cfr. F. Nietzsche, L’anticristo, op. cit., pp.185-186.

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, trad. it. di S. Giametta, “Introduzione” e “Commento” di G.

Pasqualotto, Rizzoli, Milano 1985, p.208. Nell’incisivo e approfondito “Commento” di Pasqualotto, si

leggano le pagine 485-497, dedicate a “Tramonto, riso e danza”.

11

F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, in Opere, cit., VI,2, trad. it. di F. Masini, pp.202-203. Sul

nesso riso-pensiero, si veda lo stimolante libro di AA.VV., Ridere la verità. Scena comica e filosofia, a

cura di R. Prezzo, Cortina, Milano 1994. Per una ripresa dal punto di vista teologico di queste

10

Il divino è legato dunque in Nietzsche al riso e alla leggerezza, agli

aspetti della festa e della danza, senza mai dimenticare che la capacità

di ridere è sempre strettamente congiunta in lui alla capacità di pensare

in profondità e di essere elevati. Il Dio dell’illusione e della menzogna, col

suo provvidenzialismo, esorcizza invece il carattere tragico, la duplicità

del mondo e la profonda contraddittorietà della vita.

A dimostrazione del fatto che l’aureo riso di Nietzsche non nega il

tragico, anzi lo implica, valgano queste righe tratte dai Frammenti

postumi 1882-1884, in cui il divino accessibile all’uomo consiste proprio

nel saper ridere sull’orlo dell’abisso, nella capacità di stabilire un nesso

essenziale fra riso e tragico: “Veder sprofondare le nature tragiche e

poterne ridere, malgrado la profonda comprensione, l’emozione e la

simpatia che si prova, questo è divino”12 .

Il divino qui intravisto si colloca in una dimensione post-metafisica, come

avviene pure in Patmos di Hölderlin, dove il Dio si mantiene vicino e

inafferrabile.

Il divino in Nietzsche è ciò che consente all’uomo - contro il nichilismo, la

“grande spossatezza” e il “grande infiacchimento” - la possibilità di un

abitare fruttoso, concede ai mortali la possibilità di un nuovo senso della

terra e della felicità terrestre; esso è rivolto al potenziamento dell’umano,

è quindi il divino per l’umano, dell’umano e nell’umano, ma non è “troppo

umano”, perché il mortale rimane nel suo limite, nella sua misura, viene

misurato dal destino che concede e sottrae insieme; e il divino sta a

indicare soltanto (ma è un soltanto che vale davvero oro!) ciò che nel

mondo dei mortali è più alto e più degno di essere vissuto.

6. Il dialogo interreligioso e il problema dell’ “uomo planetario”

C’è chi autorevolmente sostiene (penso, ad esempio, alle posizioni, più

volte ribadite, di Umberto Galimberti13 ) che ogni monoteismo conduce

inevitabilmente all’esclusione e all’emarginazione dell’altro, è incapace di

ascolto e di dialogo autentici, è dunque intrinsecamente violento e

intollerante.Forse non è così, ma è certo che le religioni monoteistiche

dovrebbero fare i conti con maggiore radicalità, coscienza critica e

tematiche, cfr. M.C. Jacobelli, Il ‘Risus paschalis’ e il fondamento teologico del piacere sessuale,

Queriniana, Brescia 1990.

12

F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, in Opere, cit., VII,1,1, trad. it. di L. Amoroso e M.

Montinari, p.55. Cfr. anche Ridere la verità, cit., p.127. Per una fruttuosa interpretazione del pensiero

di Nietzsche - che non ne tace i limiti costituiti da un’ “ottica individualistico-aristocratica” e “vitalistica” nella direzione della “svolta antropologica” della “mente accogliente”, cfr. F. La Sala, La mente

accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani Editore, Roma 1991, pp.19-102.

13

Cfr. U. Galimberti, Orme del sacro. Il cristianesimo e la desacralizzazione del sacro, Feltrinelli,

Milano 2000.

autocritica con le tendenze alla violenza e all’intolleranza così

massicciamente presenti nella loro storia14 .

Il dialogo interreligioso si rivela prezioso e profetico non solo perché va a

ricercare e a valorizzare il nucleo di verità presente in tutte le religioni,

ma anche perché esso consente una efficace fluidificazione tra le varie

civiltà e culture disseminate nel pianeta e finisce col porre la riserva

immensa di umanità, bontà e amore presente al fondo di tutte le religioni

al servizio dell’ “uomo planetario” (come lo chiamava Ernesto Balducci)

del nostro tempo.

L’ “uomo planetario” è un’idea-limite, un’idea regolativa di tipo kantiano

che, come tale, non si dà in termini effettivi nella realtà storica, eppure

non è una chimera astratta, vive e si alimenta a partire dalla situazione

storica del nostro tempo. Esso non si risolve nel privilegiamento

dell’uomo bianco occidentale né nella mitizzazione degli abitanti del

Terzo Mondo, ma intende fornire la prospettiva di una nuova umanità in

formazione, che non può sorgere se non a partire dai più deboli, poveri,

emarginati del pianeta.

L’ottica da cui va visto il dialogo interreligioso è, a mio avviso, anche e

soprattutto questa e soltanto così esso potrà risultare decisivo per la

salvezza dell’uomo, per le esigenze tuttora insoddisfatte di giustizia, per

il futuro della specie umana.

La figura di Ernesto Balducci ci appare oggi profetica non per la pretesa

di ipotecare o di prevedere il futuro, ma perché egli intravide nei segni

del presente, con acutezza e lucidità, le linee di tendenza e la direzione

di senso di un futuro possibile. Per tendere a questo futuro, però, si

rendono necessari reale apertura all’altro15 , capacità di ascolto e di

dialogo, riconoscimento delle differenze culturali e delle almeno parziali

ragioni altrui. Tutto ciò, come la storia reale del nostro tempo ci dimostra,

non è affatto scontato.

7. Il problema del male. Per una “fenomenologia del negativo”

La filosofia e la teologia del nostro tempo sono anzi impegnate tuttora a

pensare e a fare i conti con il problema del male, che si ripropone

sempre di nuovo in una gamma pressoché infinita di espressioni. Ciò che

sorprende, ogni volta, è scoprire quanto il male sia radicato, diffuso,

ostinato, provvisto di una forza potentissima, presente in noi e fuori di

14

Cfr. tra l’altro i lavori di F. Gentiloni, La violenza nella religione, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1991

e La verità prepotente. Le religioni tra integralismo e pluralità, manifestolibri, Roma 1995.

15

A questo tema è dedicato il bel libro di Armido Rizzi, L’Europa e l’altro. Abbozzo di una teologia

europea della liberazione, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1991.

noi. Giobbe e Qohelet sono più che mai attuali e vanno costantemente

ripensati.

Il male in cui si radica la vita umana suscita - scriveva Enzo Paci nel

1974, in uno dei suoi ultimi scritti, con parole che non hanno perso in

alcun modo la loro forza e lucidità - “uno stupore incoercibile”: “In verità

non sono solo necessarie una nuova filosofia e una nuova enciclopedia,

ma un’altra e radicalmente diversa umanità che non riesce a farsi strada

nella follia dominante. Ora si delinea la necessità di una fenomenologia

del negativo che non cerchi di trovare vie d’uscita illusorie e che riesca a

vincere il terrore, e l’orrore, che l’umanità ha di sé stessa. (...)Forse si

aprono nuovi orizzonti - ma sono orizzonti che implicano un estremo

pericolo. Il limite dialettico della situazione attuale mette in gioco il

destino di ogni uomo come soggetto, dell’intersoggettività, della

collettività: infine non solo della sopravvivenza, ma del senso dell’uomo

così come è stato nel mondo da quando è apparso. (...) L’umanità non

può trovare la propria via, se séguita a credere, nel fondo, alla

chiacchiera, all’inganno, al ricatto, al gioco della superpotenza e della

schiavitù, alla forma estrema, ben più vasta e decisiva di quanto Hegel

avesse pensato, della dialettica servo-signore. Si tratta di un realismo

machiavellico portato agli estremi e di un’apocalisse concreta. Una

nuova fondazione, è qualcosa di ben più profondo di un gioco di parole e

di un continuo scacco e illusorio trionfo di supremazia.

Nel caos esteriormente ordinato l’uomo-idiota, nel senso di Dostoevskij e

del Flaubert di Sartre, ci dà il senso di una passività crudele e del trionfo

di una mediocrità totale. Per questo la filosofia, in un modo nuovo, è

costretta a riproporsi il tema della dialettica e il problema del senso della

negatività, di una negatività che non sia superficialmente soltanto una

funzione di un bene retorico. Il male nel quale l’uomo si radica suscita

uno stupore incoercibile.”16 .

Queste lucide parole di analisi e di avvertimento di un grande maestro

italiano del pensiero sono rimaste tuttora sostanzialmente inavvertite e

impensate.

E’ tremendo constatare quanto poco facciamo contro il male, vuoi per

pigrizia o per supposta impotenza, vuoi per opportunismo o per il

contagio non sempre avvertito del conformismo, per l’ottundimento che

pervade la nostra civiltà consumistica e tecnologica. La nostra umanità

ne risulta alterata e impoverita in modo grave e allarmante.

Inoltre, la crisi delle “grandi narrazioni”, delle ideologie e delle filosofie

che offrivano a tutto una spiegazione e una soluzione si è rivelata, per un

16

E. Paci, Sulla fenomenologia del negativo, “aut aut” n.140, marzo-aprile 1974, pp.134-136, ora in E.

Paci, Il senso delle parole 1963-1974, a cura di P.A. Rovatti, Bompiani, Milano 1987,pp. 291-295.

verso, indubbiamente salutare, ma per un altro verso, lasciandoci orfani

di tante certezze, ha prodotto pure una paralisi e un indebolimento dei

progetti etico-politici, delle tensioni in avanti, della fiducia nelle possibilità

umane, delle ragioni della speranza in un mondo migliore.

Il male in cui si radica la nostra esistenza ci lascia pesanti interrogativi

irrisolti, che ormai rischiano di travolgere non soltanto noi, ma anche ogni

umanità futura.

Il pensiero filosofico e teologico del nostro tempo non può non riproporsi

il problema del male, soprattutto non può rinunciare alla lotta contro il

male - che poi si specifica e si risolve di volta in volta in tanti mali

storicamente determinati - o indulgere al catastrofismo, ma non può

nemmeno pretendere di risolvere tale problema in modo facile, con le

consuete ideologie vanamente rassicuranti, col ricorso ad un ottimismo

di maniera, superficiale e idiota.

8. Il divino e l’idolatria. La pietas

Dal punto di vista che si è cercato di delineare sopra, occorre puntare

decisamente al tramonto di qualsivoglia religione concepita nella forma

dell’ integralismo, del dogmatismo, del

fanatismo e alla sua

trasfigurazione al servizio dell’uomo planetario inedito17 .

Ha scritto opportunamente, a questo proposito, Enzo Mazzi: “Le religioni

muoiono come depositarie del potere salvifico, come pienezza di verità,

per rinascere unicamente come animatrici dell’assenza e dell’attesa,

come testimoni del ‘posto vuoto’: in linguaggio cristiano si direbbe

‘testimoni della tomba vuota’, cioè della resurrezione. E’ rilevante il fatto

che nei Vangeli tomba vuota e resurrezione s’identificano. (...) E’

l’assenza, è il vuoto, la sostanza della resurrezione. Ed è sul riemergere

di questo senso del vuoto nelle religioni che rinasce la speranza di un

mondo pacificato. Non c’è vero ecumenismo senza riscoperta del vuoto.

E non ci sarà mai pace sulla terra partendo dalla pienezza e dal

dogmatismo. Ma le resistenze sono ancora molto forti.”18 .

Il pericolo dell’integralismo, del dogmatismo, del fanatismo concerne

tanto l’ateo quanto il credente di qualsivoglia religione. Per il

cristianesimo, decisivo si presenta il riconoscimento del fatto che non di

17

Alla questione della Fine del cristianesimo è dedicato il n.4, ottobre-dicembre 2002, della rivista

“Esodo”, in cui si può leggere, fra l’altro, L. Bettazzi, La tentazione dell’idolatria, pp.40-41.

18

E. Mazzi, Questa Pasqua non è un miracolo, “il manifesto”, 16 aprile 2003. Sul tema della

resurrezione, si veda fra l’altro S. Mistura, La Resurrezione dei morti. Omaggio a Sergio Quinzio,

“Presentazione” di L. Monari, Editrice Berti, Piacenza 1999.

una sola forma di esso oggi si tratta e si discute, ma, appunto, dei

cristianesimi, rigorosamente al plurale.

Credenti e non credenti ( per ricorrere a queste logore e abusate

etichette, sempre più prive di senso e bisognose di chiarimenti) possono

essere uniti non solo dalla passione e dall’amore per l’uomo, ma anche

dal senso dell’oltre e insieme dal senso del limite, della misura, della

debolezza e fragilità dell’umano. Per ciò è richiesta per tutti una radicale

conversione del cuore e del pensiero, una metanoia che investa tutto

l’essere umano, nelle sue componenti razionali e sentimentali-affettive.

C’è una sapientia cordis da riscoprire e da valorizzare.

Uno dei problemi più scottanti e urgenti è il tentativo di appropriazione

umana e idolatrica del divino, il parlare a sproposito a nome di Dio, il

credere di possedere il divino, di detenerne la chiave o il segreto. Ancora

oggi stati, partiti, istituzioni ecclesiastiche, uomini politici, rappresentanti

del potere a vario titolo pretendono il monopolio del divino e affermano di

ispirare al fondamento divino le loro azioni e pure le loro malefatte - non

riconosciute, ovviamente, come tali. Lo sciagurato Gott mit uns dei

nazisti non è scomparso e si ripropone, qua e là nel mondo, in forme

nuove.

Non nominare invano il nome di Dio19 era e resta invece un’esigenza

essenziale. Occorre riscoprire e valorizzare più che mai il senso del

pudore, quando si ha l’ardire di parlare del divino.

L’enigma del divino20 o anche di ciò che con Marco Aurelio e Bruno (fra

gli altri) possiamo chiamare l’Uno-Tutto non può essere mai sciolto

definitivamente. Sempre si ripropone l’esigenza del dire essenziale, più

dicente. Ogni dire essenziale, più dicente si rivela parziale, insufficiente e

rimanda a un’ulteriorità di senso, alla necessità di un nuovo dire, più

essenziale e più dicente.

La ricchezza e le novità straordinarie della teologia novecentesca stanno

a testimoniare questa verità.

Credere di possedere la verità, l’essenza del divino è la massima

idolatria, il peccato più grave. Lo spirito genuino della verità comporta la

pietas e l’apertura all’inesauribilità e inoggettivabilità della verità.

A questo proposito, col suo caratteristico linguaggio fenomenologico, ha

scritto Enzo Paci nel saggio Ungaretti e l’esperienza della poesia (1958):

“La verità è per l’uomo intenzione, intenzionalità. Non è chiusura

dell’intenzionalità, chiusura che è autodistruzione della verità e della vita.

Vivere l’intenzionalità, il telos, sapendolo infinito, è quindi rinuncia,

19

Cfr. F. Gentiloni, Non nominare invano, La Locusta, Vicenza 1987.

Su tale enigma insiste, in modo davvero suggestivo e stimolante, M. Ruggenini ne Il Dio assente.

La filosofia e l’esperienza del divino, Bruno Mondadori, Milano 1997.

20

perché è comprensione che il senso della vita è in funzione di una verità

non posseduta, di un’armonia non realizzata nella nostra personalità ma

per la quale la nostra personalità vive. La rigorosità del vero, la strenge

Wissenschaft di Husserl, è un orizzonte ideale: lo si salva come

intenzionalità nella misura nella quale si riconosce la propria

incompiutezza, l’impossibilità di imprigionare il vero nel mondano. E’

proprio, dialetticamente, il riconoscimento dell’incompiutezza mondana

che dà un senso al mondano come momento progressivo di sempre

parziale realizzazione della verità. La pietas è la rinuncia alla pretesa di

considerarsi compiuti, alla pretesa della scienza, della filosofia, della

poesia, di essere la verità, di essere creazione assoluta.”21 .

Tutte le parole d’oro della nostra lunga e ricchissima tradizione filosofica

e teologica devono essere così di nuovo interrogate e ripensate, nella

direzione di un pensiero post-metafisico, sospeso tra luce e ombra,

presenza e attesa, pienezza e vuoto, assenza e oltrepassamento.

Ciò vuol dire, in altre parole, che noi preferiamo continuare a pensare,

complicarci la vita, non renderci la vita comoda, non adagiarci su di una

posizione precostituita, consci del fatto che solo i problemi aperti del

pensiero e solo la nostra stessa apertura a questi problemi costituiscono

la cifra autentica del nostro impegno e della nostra vita.

Tratto da “Filosofia e teologia”, XVII, 2003, 3

21

E. Paci, Ungaretti e l’esperienza della poesia, in G. Ungaretti, Lettere a un fenomenologo,

“Premessa” di E. Paci, Vanni Scheiwiller, Milano 1972,p.32. Su Paci si legga il bel saggio di R. Taioli,

Scrittura, pensiero, vita in Enzo Paci, “Bloc Notes” n.35, dicembre 1996, pp.61-79 e AA.VV., Vita e

verità. Interpretazione del pensiero di Enzo Paci, a cura di S. Zecchi, Bompiani, Milano 1991.