Prose Della Volgar Lingua di Pietro Bembo

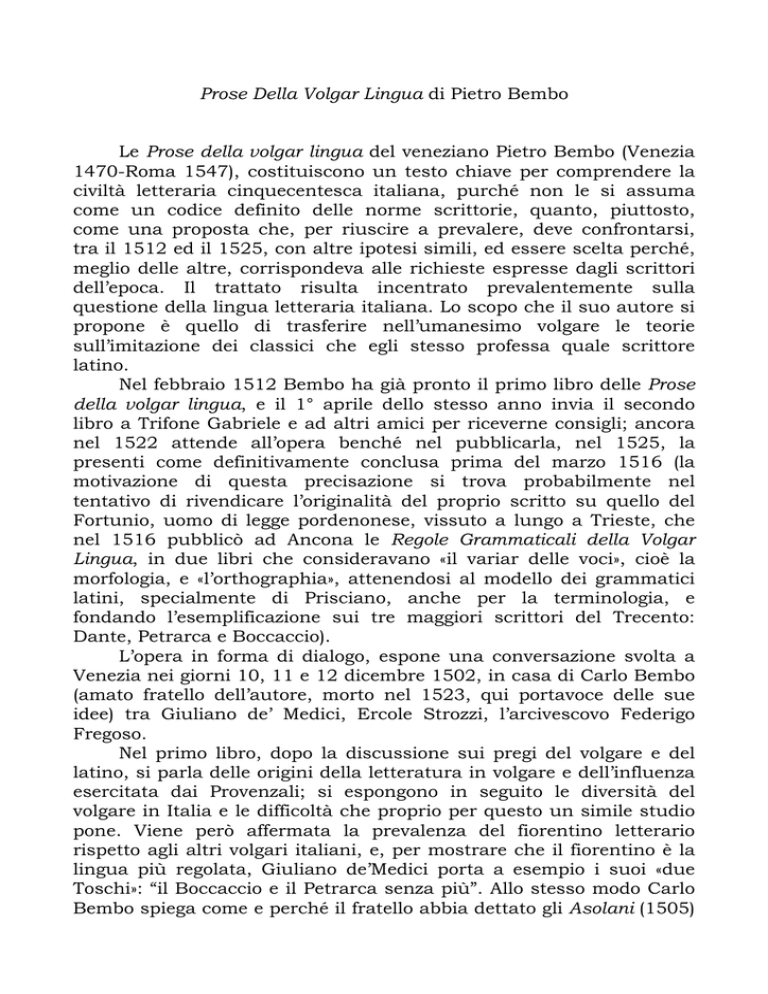

Le Prose della volgar lingua del veneziano Pietro Bembo (Venezia

1470-Roma 1547), costituiscono un testo chiave per comprendere la

civiltà letteraria cinquecentesca italiana, purché non le si assuma

come un codice definito delle norme scrittorie, quanto, piuttosto,

come una proposta che, per riuscire a prevalere, deve confrontarsi,

tra il 1512 ed il 1525, con altre ipotesi simili, ed essere scelta perché,

meglio delle altre, corrispondeva alle richieste espresse dagli scrittori

dell’epoca. Il trattato risulta incentrato prevalentemente sulla

questione della lingua letteraria italiana. Lo scopo che il suo autore si

propone è quello di trasferire nell’umanesimo volgare le teorie

sull’imitazione dei classici che egli stesso professa quale scrittore

latino.

Nel febbraio 1512 Bembo ha già pronto il primo libro delle Prose

della volgar lingua, e il 1° aprile dello stesso anno invia il secondo

libro a Trifone Gabriele e ad altri amici per riceverne consigli; ancora

nel 1522 attende all’opera benché nel pubblicarla, nel 1525, la

presenti come definitivamente conclusa prima del marzo 1516 (la

motivazione di questa precisazione si trova probabilmente nel

tentativo di rivendicare l’originalità del proprio scritto su quello del

Fortunio, uomo di legge pordenonese, vissuto a lungo a Trieste, che

nel 1516 pubblicò ad Ancona le Regole Grammaticali della Volgar

Lingua, in due libri che consideravano «il variar delle voci», cioè la

morfologia, e «l’orthographia», attenendosi al modello dei grammatici

latini, specialmente di Prisciano, anche per la terminologia, e

fondando l’esemplificazione sui tre maggiori scrittori del Trecento:

Dante, Petrarca e Boccaccio).

L’opera in forma di dialogo, espone una conversazione svolta a

Venezia nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1502, in casa di Carlo Bembo

(amato fratello dell’autore, morto nel 1523, qui portavoce delle sue

idee) tra Giuliano de’ Medici, Ercole Strozzi, l’arcivescovo Federigo

Fregoso.

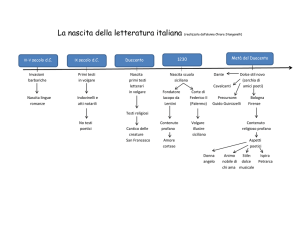

Nel primo libro, dopo la discussione sui pregi del volgare e del

latino, si parla delle origini della letteratura in volgare e dell’influenza

esercitata dai Provenzali; si espongono in seguito le diversità del

volgare in Italia e le difficoltà che proprio per questo un simile studio

pone. Viene però affermata la prevalenza del fiorentino letterario

rispetto agli altri volgari italiani, e, per mostrare che il fiorentino è la

lingua più regolata, Giuliano de’Medici porta a esempio i suoi «due

Toschi»: “il Boccaccio e il Petrarca senza più”. Allo stesso modo Carlo

Bembo spiega come e perché il fratello abbia dettato gli Asolani (1505)

«in fiorentina lingua», alla maniera dei Greci che preferivano la lingua

Attica «più vaga e più gentile».

L’ideale suggerito dal Bembo è quindi quello della lingua

fiorentina, ma la lingua delle regolate scritture perché, aggiunge,

quando si vedono certi i fiorentini seguire l’andazzo dei tempi, si

dubita «che l’essere a questi tempi nato fiorentino, a ben volere

fiorentino scrivere, non sia di molto vantaggio».

Nel secondo libro il discorso da storico e filosofo si fa più

spiccatamente retorico e dunque si passa a trattare della scelta e

della disposizione delle “voci”, in una esemplificazione ben sostenuta

da una fitta rete di citazioni. Carlo Bembo (sempre portavoce del

fratello/autore)

imposta

la

propria

tesi

sulla

necessaria

corrispondenza tra la materia di cui si scrive e la scelta della forma

adoperata per esprimerla. Se la materia può essere infatti grande,

bassa o mezzana, anche le “voci” dovranno essere rispettivamente

gravi, lievi o temperate. Di qui deriva la condanna della lingua della

Commedia di Dante, che talvolta adopera insieme a forme fiorentine,

voci «rozze e disonorate», ossia arcaismi, latinismi, francesismi e

neologismi inaccettabili. Meglio quindi seguire come modelli esemplari

di scrittura in volgare da imitare la lingua poetica del Canzoniere e la

prosa del Decameron. A questo proposito è importante ricordare che

tanto nel primo quanto nel secondo libro delle Prose, il Bembo

organizza e propone un canone degli scrittori in volgare che, dopo

quello dantesco contenuto nel De vulgari eloquentia, rappresenta un

notevole sforzo di riflessione critica intorno alla tradizione letteraria

precinquecentesca, a partire dalla Scuola siciliana. Lo scrittore,

attento soprattutto all’aspetto linguistico e poi stilistico del problema,

intende mostrare, attraverso un elenco preciso di autori, quanti

rimatori e prosatori ci sono stati in Italia che hanno operato fuori

Firenze e della Toscana, offrendo un primo, non trascurabile

contributo alla storiografia della letteratura italiana.

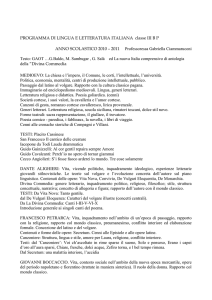

Nel terzo libro è racchiusa, infine, un’esposizione dei punti più

importanti della grammatica italiana, fatta da Giuliano de’ Medici.

Attraverso numerosi rinvii ai testi petrarcheschi, boccacciani,

danteschi e di molti autori ancora, si danno dunque le norme

fondamentali di una grammatica del volgare, rivendicando

definitivamente la pari dignità dell’italiano rispetto al latino.

L’effetto prodotto dalle Prose del Bembo fu importantissimo: da

allora molti grammatici si posero a compilare manuali conformi ai

suoi principi (tale è ad esempio Le Tre fontane, un’opera di Nicolò

Tiburnio, 1526), ed inoltre anche tanti letterati iniziarono a seguirne

le norme (valga un esempio per tutti: Ludovico Ariosto, il quale

ripubblicò per la terza volta, nel 1532, l’edizione definitiva

dell’Orlando Furioso, frutto di un’accurata revisione linguistica svolta

tenendo conto, ed accettando infine pienamente, la teoria bembiana).

L’impostazione del Bembo, alla luce di quanto esposto in questo

dialogo, si può dunque definire eminentemente retorica, in quanto egli

si rivolge scopertamente agli scrittori, spronandoli a cercare una

lingua elegante attraverso l’imitazione dei migliori trecentisti toscani.