9. Storie del riconoscimento

«Che cosa farai con un carrettino di legno, con una bambola di pezza, con una conchiglia a metà

affondata nella sabbia se sei ancora nella fase della vita umana in cui si cammina a quattro zampe e

ci si stupisce di tutto, e se per un attimo sei riuscito a evadere il marcamento ossessivo di quegli

isterici giganti che non sono mai stupiti ma sembrano sempre spaventati? È chiaro: li metterai in

bocca e assaporerai fino in fondo la fragranza acidula della vernice che ricopre il carretto, la vena

pastosa della bambola, il sole e l’acqua salata di cui è intrisa la conchiglia. Il mondo, per te, è un

repertorio di gusti, un serbatoio inesauribile di affascinanti misteri da svelare mettendoli a stretto

contatto con l’interno del tuo corpo, con quella parte del tuo essere più nascosto che sa aprirsi e

richiudersi su ciò che è altro da te, e succhiarlo e spremerlo e addentarlo e tormentarlo finché non ti

ha comunicato i suoi segreti.» Bencivenga Ermanno 2010 La filosofia come strumento di

liberazione, Raffaello Cortina Editore, Milano p. 19

«Un’ammissione talmente sincera della propria incompletezza ed incertezza è un buon punto da cui

cominciare, forse, nel momento in cui esseri umani, capaci di considerarsi come persone variamente

disabili [o diversamente abili], intendono lavorare insieme per creare una società liberale e

progressista.» Nussbaum Martha C. 2004 Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge.

Carocci editore, Roma 2005 p. 403

Un ingresso a partire dal vissuto:

«l’attesa che anticipa attraverso il ricordo»

Edmund Husserl 1913 Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica,

Einaudi, Torino 2002 p. 261.

Un ingresso a partire dall’urgenza del riconoscimento di sé:

- in dimensione temporale (diacronia): «Con la memoria e con la promessa la problematica del

riconoscimento di sé raggiunge simultaneamente due sommità. L’una si volge verso il passato,

l’altra verso il futuro. Ma vanno pensate insieme nel presente vivente del riconoscimento di sé,

grazie ad alcuni tratti che esse possiedono in comune.» Ricoeur Paul 2004 Percorsi del

riconoscimento (Parcours de la reconnaissance), Raffaello Cortina, Milano 2005, p.127

- in dimensione spaziale (sociale, intersoggettivo) (sincronia): «Nel mutuo riconoscimento si

compie il percorso del riconoscimento di se stessi.» (Ricoeur 2004 p. 212)

- con una logica interna plurima: 1. «Io penso che interpreto soprattutto per far conoscere al

paziente i limiti della mia comprensione.» Winnicott W. Donald 1971 Gioco e realtà, Armando

editore, Roma 1995 p. 152 2.« Devo a lui l’aver capito il meccanismo infernale della dipendenza,

perché è vero che da tutto — proprio da tutto, anche e soprattutto dalle persone — si può diventare

dipendenti. Devo a lui l’aver capito l’inevitabilità del descrivere il futuro come un’infantile

prosecuzione del presente, perché non esiste progresso se non casuale.» Edoardo Nesi, a proposito

di David Foster Wallace in appendice a Wallace David Foster 2008 Una cosa divertente che non

farò mai più, Minimum fax, Roma 2010 3. «seguire logiche senza ragione» (Elisa [cantante])

(come a proposito di Alice nel paese delle meraviglie o di razionalità senza sistemi…)

Un ingresso a partire dalla percezione: «Si racconta che negli anni ‘60 una multinazionale andò

in giro per l’Africa, con uno schermo portatile e un generatore di elettricità, per mostrare nei

villaggi sperduti un filmato sui grandi macchinari agricoli che produceva. Dopo varie proiezioni, si

accorse però che il filmato non sembrava avere alcun effetto, e alla fine si decise a domandare agli

spettatori che cosa avessero recepito. La sorprendente e unanime risposta che ricevette fu: la

presenza di un pollo che passava a un certo momento in un angolo dello schermo, e di cui gli

occidentali non si erano nemmeno accorti. La sorpresa svanì quando si rifletté sul fatto che, in

1

fondo, ciascuno può percepire della realtà soltanto ciò che è in grado di riconoscere e

comprendere.» Odifreddi Piergiorgio, Elogio della scienza, La Repubblica 22 marzo 2010

Un ingresso a partire dal coinvolgimento nel sociale: (da Nietzsche… il tema delle

considerazioni inattuali … )

«… hanno saputo attraversare il male senza pensare di essere la personificazione del bene.»

Cozzi Ambrogio, Ripensare il totalitarismo oggi in Recalcati Massimo (a cura di) 2007 Forme

contemporanee del totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino p. 262

«… ne sapremmo assai di più delle complessità della vita se ci fossimo applicati a studiare con

determinazione le sue contraddizioni, invece di perdere tanto tempo con le identità e le coerenze, le

quali hanno il dovere di spiegarsi da sole.»(Saramago José 2000 La caverna, Einaudi, Torino p. 18)

Il complesso di Jessica Rabbit :«…io non sono cattiva, è che mi disegnano così» (ma lei non può

che riconoscersi come disegno - cartoon)

1. I significati e gli atti.

La densità del termine riconoscimento e le possibili storie sembrano ospitate già nella sua

polisemia, nel suo doppio significato, nella sua doppia ambivalenza.

1.1. La polisemia, per effetto di una doppia ambivalenza. Lo sottolinea il filosofo Paul Ricoeur

che, nell’opera Percorsi del riconoscimento (il suo ultimo libro, pubblicato nel 2004, l’anno della

sua morte [in italiano ed. Raffaello Cortina Milano 2005]), richiama con percorsi linguistici,

filologici e filosofici (fondati sullo studio della parola e del suo uso sociologico plurimo [individua

infatti ben 23 classi di significato]), la storia complessa, l’evoluzione e la densità del senso del

termine.

1.1.1. Per coglierne una prima ambivalenza originaria è opportuno, forse necessario, richiamarlo

nella lingua francese: reconnaissance (Parcours de la reconnaissance), parola che indica

immediatamente sia riconoscimento (riconosco) che riconoscenza (sono grato); ambivalenza che,

pur non immediatamente, compare anche nella lingua italiana. Non si tratta (qui e nelle altre

ambivalenze o plurivalente) di omonimia, ma di polisemia “controllata” (“polisemia regolata”)che

si mostra in grado di registrare, sottintendere e conservare una relazione tra i diversi atteggiamenti

di riconoscimento e di gratitudine, sostenendo e avviando così l’analisi della cultura del

riconoscimento.

1.1.2. Quell’ambivalenza proficua si rafforza, fa emergere una seconda ambivalenza, anche ad

opera di un rovesciamento implicito nello stesso termine e nel suo uso: il rovesciamento «del verbo

“riconoscere” dal suo uso nella forma attiva al suo uso nella forma passiva: io riconosco

attivamente qualcosa, delle persone, me stesso; io chiedo di essere riconosciuto dagli altri.»

(Ricoeur Paul 2004 Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 4). Del

resto un riconoscere cui non corrisponda un corrispettivo essere riconosciuti segnala più

l’insuccesso che l’accadere del riconoscere, almeno in termini affettivi.

1.1.3. È allora possibile, da subito, segnalare preliminarmente l’incontro tra le due ambivalenze

richiamate (riconoscimento / riconoscenza; riconoscere / essere riconosciuti): «Non è forse nella

mia identità autentica che io chiedo di essere riconosciuto? E se, per fortuna, mi capita di esserlo, la

mia gratitudine non va forse rivolta a coloro i quali, in una maniera o nell’altra, hanno riconosciuto

la mia identità riconoscendomi?» (Ricoeur 2004 p.5)

1.2. la radice della dinamica della polisemia e della transizione linguistica che la esprime.

«nella presa in esame lessicografica degli usi della lingua comune, il passaggio da un significato

all’altro avviene infatti per impercettibili salti, e ciò in quanto il principio di questi scarti infimi

risiede nel non-detto della definizione precedente, sotto il quale si dissimula il generarsi stesso della

2

sequenza ordinata di significati nell’ambito di quella che abbiamo chiamato polisemia regolata. La

nostra attenzione sarà dunque rivolta proprio a questo gioco di scarti, come anche alla spinta del

non-detto grazie alla quale tali scarti si scavalcano a vicenda tanto abilmente da dare l’impressione

che la derivazione scorra come un flusso continuo di significati.» (Ricoeur 2004 p.8) Il non-detto

costituisce il cammino di riconoscimento proprio della parola e ne determina l’evoluzione

semantica.

1.3. il problema filosofico afferrato e proposto dall’intero arco delle transizioni presenti nella

polisemia. In quel flusso di significati del termine, imposti da quanto un significato non dice,

celando e anche segnalando con il suo implicito rimandare, prende corpo e viene a tema un

problema filosofico che è ad un tempo “riconoscimento” di una mancanza, segnalazione di una

proposta, articolazione di un progetto.

«La mia ipotesi di lavoro si basa sulla convinzione che il filosofo non debba rinunciare a costituire

una teoria del riconoscimento degna di questo nome, teoria in cui siano al tempo stesso riconosciuti

e superati gli scarti di senso generati da ciò che si può chiamare lavoro della domanda. Spetta alla

responsabilità di un filosofo militante, formatosi alla disciplina di quella storia filosofica dei

problemi che trova il suo complemento nella storia delle opere e delle dottrine, di comporre, a un

grado superiore di complessità, una catena di significati concettuali in cui venga preso in

considerazione lo scarto tra significati derivanti da problematiche eterogenee.

Il filosofo può trovare un incoraggiamento sul versante del lessicografo alla ricerca di elementi di

raccordo — abbiamo parlato di implicito, di non-detto — in grado di assicurare la transizione da

una definizione all’altra. Spetta a questi elementi di raccordo creare e al tempo stesso superare gli

scarti dissimulati sotto l’apparenza di una genesi continua di significati nuovi a partire da significati

preesistenti. Noi tenteremo un lavoro simile, sull’implicito e il non-detto, però a livello concettuale,

con la speranza di compensare quel primo effetto di sconnessione prodotto dalla

problematizzazione, per mezzo di un effetto di concertazione tra filosofemi resi consonanti dal

lavoro sulle transizioni.» (Ricoeur 2004 p.23)

1.3.1. riconoscere e essere riconosciuti (una attenzione e una domanda [ripresa della seconda

ambivalenza sopra menzionata]) «Nel mettere in pratica questa convinzione, la mia ipotesi di lavoro

circa una possibile derivazione dei significati sul piano del concetto trova incoraggiamento e

sostegno in un aspetto significativo dell’enunciazione del verbo in quanto verbo, ovvero nel suo

impiego sia nella forma attiva — riconoscere qualche cosa, degli oggetti, delle persone, sé, un altro,

l’un l’altro — sia nella forma passiva — essere riconosciuto, chiedere di essere riconosciuto. La

mia ipotesi è che gli usi filosofici potenziali del verbo “riconoscere” possano essere ordinati

secondo una traiettoria che parte dall’uso nella forma attiva e arriva all’uso nella forma passiva.

Questa inversione a livello grammaticale costituirebbe l’impronta di una inversione della medesima

ampiezza sul piano filosofico. Riconoscere in quanto atto esprime una pretesa, un claim, a esercitare

un dominio intellettuale sul campo dei significati, delle asserzioni significanti. Al polo opposto

della traiettoria, la domanda di riconoscimento esprime un’attesa che può essere soddisfatta solo in

quanto mutuo riconoscimento, sia che quest’ultimo resti un sogno inaccessibile, sia che richieda

procedure e istituzioni tali da elevare il riconoscimento al piano politico.» (Ricoeur 2004 p.23-24)

1.3.2.dal conoscere al riconoscere (dalla semplice conoscenza al coinvolgimento) «Altra

implicazione della nostra ipotesi di lavoro: in occasione di questa inversione dalla forma attiva alla

forma passiva, e congiuntamente al progressivo predominio della problematica del riconoscimento

reciproco, il riconoscimento acquisisce uno statuto sempre più indipendente rispetto alla cognizione

come semplice conoscenza. Allo stadio iniziale del processo, il tipo di dominio proprio dell’atto di

riconoscimento non differisce in maniera decisiva da quello che ritroviamo nel verbo “conoscere”

alla forma attiva. […] l’impiego del verbo nella forma attiva sembra collegarsi a operazioni

intellettuali contrassegnate da una iniziativa della mente.» (Ricoeur 2004 p.24-25)

1.3.2.1. La rilevanza del cambiamento di prospettiva è posto in evidenza con il termine rivoluzione

e con il richiamo, per analogia, alla rivoluzione copernicana; si tratta di «replicare con una seconda

3

rivoluzione alla rivoluzione copernicana e di cercare sul versante delle “cose stesse” le risorse per lo

sviluppo di una filosofia del riconoscimento progressivamente sottratta alla tutela della teoria della

conoscenza.» (Ricoeur 2004 p.33) Ed è come abbandonare la stessa impostazione della filosofia di

Descartes e di Kant (a suo tempo indicata come una rivoluzione copernicana della filosofia per la

decisione di porre al centro della fondazione filosofica e scientifica la soggettività e le strutture a

priori della mente) per individuare le radici ontologiche (non metafisiche) di una teoria del

riconoscimento.

1.3.3. identità e distinzione nella relazione del riconoscimento in analitica distinzione.

1.3.3.1. identificare è distinguere [un quasi-paradosso]: « … propongo di assumere come prima

accezione filosofica la coppia identificare/distinguere. Riconoscere qualche cosa come la cosa

medesima, come identica a sé e non come altra da se stessa, implica distinguerla da ogni altra.

Questa prima accezione filosofica verifica le due caratteristiche semantiche che, come abbiamo

visto, sono congiunte all’uso del verbo nella forma attiva, cioè l’iniziativa della mente nel dominio

sul senso e la quasi-indistinzione iniziale tra “riconoscere” e “conoscere”.» (Ricoeur 2004 p.25)

1.3.3.2. riconoscimento di sé: «È pur sempre di identità che si tratta a proposito del riconoscimento

di sé. Nella sua forma personale, l’identità costituirà al tempo stesso la posta in gioco di questo

riconoscimento e il legame tra le problematiche che si raggruppano all’interno di questo ambito.»

(Ricoeur 2004 p.26)

1.3.3.3. riconoscimento reciproco: «Quanto alla terza tematica quella che va sotto il titolo del

riconoscimento reciproco, possiamo dire sino da ora che con essa la questione dell’identità

raggiungerà una sorta di punto culminante; è infatti proprio la nostra identità più autentica, quella

che ci fa essere ciò che siamo, a chiedere di essere riconosciuta.» (Ricoeur 2004 p.26)

1.3.4. un filo conduttore nella articolazione in progetto filosofico della transizione semantica del

termine “riconoscimento”: «Una ragione supplementare per privilegiare questo ordine tematico tra

le accezioni filosofiche del termine “riconoscimento” sta dunque nel fatto che la progressione lungo

questo asse sarà contrassegnata da un crescente affrancamento del concetto di riconoscimento dal

concetto di conoscenza. Allo stadio ultimo, il riconoscimento non solo si separa dalla conoscenza

ma le apre la strada.» (Ricoeur 2004 p.26)

2. Riconoscimenti

2.1. Odissea: un lungo viaggio di ricostruzioni e riconoscimenti

Odisseo e il cane Argo

«Essi dunque facevano questi discorsi tra loro.

E un cane, che era sdraiato, sollevò il capo e le orecchie,

Argo, il cane dell’intrepido Odisseo, che egli stesso

s’era allevato, ma non goduto: andò prima

alla sacra Ilio. Con lui i giovani un tempo cacciavano

capre selvatiche, daini e lepri:

ma ora, partito il padrone, giaceva in disparte

sul molto letame di muli e di buoi

che stava ammucchiato davanti alle porte, finché lo toglievano

i servi di Odisseo, per concimare il grande podere.

Giaceva il cane su di esso, Argo, pieno di zecche.

Allorché vide Odisseo accanto,

scodinzolò e piegò entrambe le orecchie,

ma al proprio padrone non poté

avvicinarsi. Questi distolse lo sguardo e si terse una lacrima,

facilmente eludendo Eumeo; poi domandò:

«Eumeo, che meraviglia, questo cane sopra il letame!

È bello il suo aspetto, ma non so chiaramente

se era anche celere con questa figura,

4

o se era come sono i cani da mensa

degli uomini: li allevano per lusso i padroni ».

E tu rispondendo, o porcaro Eumeo, gli dicesti:

«Oh sì, questo è il cane di un uomo che è morto lontano:

se per l’aspetto e l’azione fosse così

come quando Odisseo, partendo per Troia, lo lasciò,

subito ne ammireresti la celerità e la forza.

Nei recessi della selva profonda non gli sfuggiva

una fiera che egli inseguisse: eccelleva nel seguire le peste.

Ma ora è in miseria: il padrone gli è morto lontano

da casa e le donne, incuranti, non l’accudiscono.

Quando i padroni non ordinano, i servi

non vogliono più lavorare a dovere.

Zeus dalla voce possente toglie metà del valore

ad un uomo, appena lo umilia il servaggio ».

Detto così, entrò nella casa ben situata

e si diresse nella gran sala, tra i pretendenti egregi.

E subito il fato della nera morte colse Argo,

quando ebbe visto Odisseo dopo venti anni.»

Odissea XVII, 290-327

2.1.1. Paul Ricoeur, nell’opera citata Percorsi del riconoscimento (del 2004, Raffaello Cortina

Editore, Milano 2005, pp. 90-93), prende in considerazione il tema «Ulisse si fa riconoscere»

mettendo subito in evidenza la natura ambivalente e di reciprocità del riconoscimento. «Il famoso

racconto del ritorno di Ulisse a Itaca è incontestabilmente un racconto di riconoscimento di cui

l’eroe è al tempo stesso il protagonista e il beneficiato. È giusto affermare che egli si fa riconoscere

da altri partner secondo una gradualità sapientemente orchestrata e un’arte del differimento molte

volte commentata dai critici.» «Ulisse è ricevuto come “straniero” e tuttavia accolto come

“ospite”.» Si tratta di una reciprocità forse debole, perché il riconoscimento di Ulisse si accompagna

alla sua ripresa di possesso della casa e del potere e ad una implacabile vendetta. Ma «il differito

progredire del riconoscimento di Ulisse da parte dei suoi è ricco di insegnamenti…» Il

riconoscimento progressivo e graduale, orchestrato come in un vero e proprio dramma (quasi in un

crescendo) del riconoscimento (il cane, la nutrice e la servitù, il figlio, la sposa, il padre), ha

l’effetto di dar vita al riconoscimento della «intera configurazione della famiglia con la diversità dei

rispettivi ruoli.» Così come, la stessa strategia del differimento, permette di porre in evidenza la

forte carica simbolica dei segni che determinano il riconoscimento e una certa forma di reciprocità

(almeno funzionale): la cicatrice, l’arco e il suo piegarsi, la forma del letto nuziale, il ricordo di

antichi eventi vissuti assieme… Ne deriva una storia dei segni e del loro essere sede fisica,

materiale di riconoscimenti. Vale anche in viceversa: è il riconoscimento e la sua urgenza (una

attenzione al riconoscimento come definizione generale di conoscenza e di cultura) a generare

l’attenzione al segno e alle sue differenze (a volte impercettibili) e alla loro efficacia nel

determinare il riconoscimento e le sue reciprocità (riconoscimento / riconoscenza; riconoscere /

essere riconosciuti).

2.2. i discepoli di Gesù verso Emmaus: “quomodo cognoverunt eum in fractione panis”

«In quel medesimo giorno, due dei discepoli si trovavano in cammino verso un villaggio, detto

Emmaus, distante circa sessanta stadi da Gerusalemme, e discorrevano fra loro di tutto quello che

era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro.

Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi

scambiate l’un l’altro, cammin facendo?». Si fermarono, tristi. Uno di loro, di nome Cleopa, gli

disse: «Tu solo sei straniero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? ».

Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Il caso di Gesù, il Nazareno, che era un profeta potente in

5

opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i gran sacerdoti e i nostri capi lo hanno

consegnato per essere condannato a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui quello

che avrebbe liberato Israele. Ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti.

Tuttavia alcune donne tra noi ci hanno sconvolti. Esse si sono recate di buon mattino al sepolcro,

ma non hanno trovato il suo corpo. Sono tornate a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali

affermano che egli è vivo. Alcun, dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come

avevano detto le donne, ma lui no l’hanno visto» Allora egli disse loro: « O stolti, e tardi di cuore a

credere a quello che hanno detto i profeti! Non doveva forse il Cristo patire, tutto questo ed entrare

nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in

tutte le Scritture. “Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece finta di proseguire.

Ma essi lo costrinsero a fermarsi, dicendo: «Resta con noi, perché si fa sera ed il sole ormai

tramonta». Egli entrò per rimanere con loro. Or avvenne che mentre si trovava a tavola con loro

prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi

e lo riconobbero. Ma egli disparve ai loro sguardi. Si dissero allora l’un l’altro: «Non ardeva forse il

nostro cuore quando egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le Scritture?». Quindi si alzarono e

ritornarono subito a Gerusalemme, dove trovarono gli Undici riuniti e quelli che erano con loro.

Costoro dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone ». Ed essi raccontarono

ciò che era accaduto lungo il cammino e come l’avevano riconosciuto allo spezzare del pane.»

(Luca 24, 13-35)

2.2.1. due note: 1. nella frase «E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo

riguardava in tutte le Scritture» è espressa la logica che struttura il testo dei Vangeli come

documenti delle professioni di fede nella messianicità di Gesù propria delle prime comunità

cristiane; 2. il racconto pone al centro anche l’attenzione ai segni e ai simboli del riconoscimento.

2.2.2. un accostamento: « Il venditore gli indicò uno dei tre tavoli coperti da tovaglie di plastica e

uscì da dietro il banco con una bottiglia e due bicchieri. Servì il vino, i due uomini si guardarono

fugacemente negli occhi e scoprirono le stesse ombre, le stesse occhiaie, lo stesso glaucoma storico

che consentiva di vedere realtà parallele o di leggere l’esistenza secondo due linee narrative

condannate a non coincidere mai: quella della realtà e quella dei desideri. I naufraghi della stessa

nave hanno un sesto senso che permette loro di riconoscersi, come i nani.» (Luis Sepùlveda 2009

L’ombra di quel che eravamo, Guanda, Parma p.18)

2.3. Hannah Arendt: Ritorno in Germania; un difficile (impossibile) riconoscimento (un

passato che non può essere riconosciuto, compreso…)

«Questo saggio racconta il ritorno in Germania di una ebrea tedesca dopo la Shoà: è il primo e forse

più drammatico tentativo di fare i conti con «quel passato che non passa» che ancor oggi, a mezzo

secolo di distanza, costituisce il doloroso e inquietante rovello dell’identità e della coscienza

tedesche. […] Hannah Arendt, che ormai è universalmente riconosciuta come la maggiore

pensatrice tedesca del secolo in quest’opera ha raccolto osservazioni e considerazioni legate al suo

«ritorno in Germania» nel 1950, dopo il lungo esilio iniziato nel 1933 che l’aveva condotta prima a

Parigi e successivamente, a partire dal 1941, negli Stati Uniti — paese che, come per tanti altri

esuli, anche per la Arendt divenne una seconda e «più vera patria» e dove morì nel 1975. Occasione

del viaggio che ebbe la durata di quasi sei mesi e permise alla allieva-amante di Heidegger nonché

allieva-amica di Jaspers di girar in lungo e in largo per le devastate città tedesche, l’invito a lavorare

per la rappresentanza della Jewish Cultural Reconstruction che aveva sede a Wiesbaden, per

«raccogliere e ordinare i frammenti di una civiltà distrutta, e nella misura in cui questo era ancora

possibile, riconsegnarli alle istituzioni culturali ebraiche. Ma contemporaneamente dovette anche

confrontarsi criticamente con quello che aveva cercato di definire ricorrendo alla metafora dello

shock della realtà» (I. Nordmann). Quello shock le cui angosciose conseguenze si riverberano nelle

affermazioni contenute in un saggio di molti anni posteriore rispetto al presente, tradotto per la

prima volta in italiano: «quando ripenso agli ultimi vent’anni, ho la sensazione che questa questione

sia stata posta in sottordine, potremmo dire “in sonno”, da qualcosa di cui è davvero molto difficile

6

parlare e con cui è quasi impossibile venire a patti, ossia l’orrore puro, nella sua nuda mostruosità.

Quando per la prima volta dovemmo porci di fronte a questo orrore, sembrò a me, e non solo a me,

che esso trascendesse ogni categoria morale, mandando sicuramente in frantumi ogni fattispecie

giuridica. Possiamo dirlo in modi diversi. Io ero solita dire che si trattava di qualcosa che non

sarebbe mai dovuto accadere, perché gli uomini non sarebbero stati capaci né di punirlo né di

perdonarlo. Infatti non potremo mai riconciliarci con tale orrore, non saremo mai capaci di venirci a

patti come in realtà dovremmo fare con tutte le cose del passato. [...] Al contrario, con il trascorrere

del tempo “quel” passato ha assunto una tale immagine che a volte siamo tentati di pensare che tutto

ciò non avrà fine finché non l’avremo noi. Quel passato si è rivelato irriducibile a chiunque, e non

solo per la nazione tedesca» (H.Arendt, Comandamenti contro l’orrore, in «Liberal» 1995,3;

conferenza del 10.02.1965). Oggi sappiamo che le cose stanno esattamente come la Arendt aveva

profeticamente previsto.» (Arendt Hannah 1950 Ritorno in Germania, Donzelli editore, Roma

1996, dall’Introduzione di Angelo Bolaffi p. 6, 8-9)

2.3.1. l’impossibile riconoscimento:

« So nel frattempo che sui miei tesori c’è scritto LÀ RESTO. Che il Lager mi ha lasciato tornare a

casa per stabilire la distanza di cui ha bisogno per ingrandirsi nella mente. Dal mio ritorno, sui miei

tesori non c’è più scritto QUI IO SONO, ma neppure LÀ ERO. Sui miei tesori c’è scritto: DI LÀ

NON VENGO VIA. Sempre più il Lager si estende dal lobo temporale sinistro a quello destro.

Perciò devo parlare del mio intero teschio come di un territorio, del territorio di un Lager.

Impossibile proteggersi, né con il silenzio né con il racconto. Si esagera nell’uno come nell’altro,

ma un LÀ ERO non c’è in nessuno dei due. E non c’è neppure una giusta misura.»

Müller Herta 2009 L’altalena del respiro, Feltrinelli, Milano 2010 p. 247

Gennaio 1945, la guerra non è ancora finita: per ordine sovietico inizia la deportazione della

minoranza rumeno-tedesco nei campi di lavoro forzato dell’Ucraina. Qui inizia anche la storia del

diciassettenne Leopold Auberg, partito per il Lager con l’ingenua incoscienza del ragazzo ansioso

di sfuggire all’angustia della vita di provincia. Cinque anni durerà poi l’esperienza terribile della

fame e del freddo, della fatica estrema e della morte quotidiana. Per scrivere questo libro Herta

Müller ha raccolto le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti e in primo luogo quelli del poeta

rumeno-tedesco Oskar Pastior. Avrebbe dovuto essere un’opera scritta a quattro mani, che Herta

Müller decise di proseguire da sola dopo la morte di Pastior nel 2006. È infatti attraverso gli occhi

di quest’ultimo, quelli del ragazzo Leo nel libro, che la realtà del Lager si mostra al lettore. Gli

occhi e la memoria parlano con lingua poetica e dura, metaforica e scarna, reale e nello stesso

tempo surreale — come la condizione stessa della mente quando il corpo è piagato dal freddo e

dalla fame. Fondato sulla realtà del Lager, intessuto dei suoi oggetti e della passione, quasi

dell’ossessione per il dettaglio quale essenza della memoria e della percezione, L’altalena del

respiro è un potente testo narrativo, una grande opera letteraria. (dalla terza di copertina)

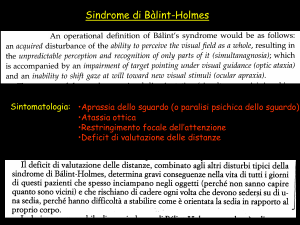

3. riconoscimento percezione conoscenza

[introduzione, per schema, alla sezione, come da percorso in diapositive: la sequenza

3.1. conoscere è riconoscere (Platone)

3.2. il riconoscimento sensibile (Argo) (per visioni)

un dato di partenza: intenzionalità e trasparenza del percepire; un formalizzatore non avvertito,

non tematizzato

questioni di mimetismo: riconoscimento e sopravvivenza nella ambivalenza della mimesis

1. mimetizzarsi per riconoscersi, acquisire e darsi una forma

(come accade nei processi educativi: una lunga e sofferta storia di mimesis)

2. mimetizzarsi per evitare il riconoscimento (di essere riconosciuti)

la capacità mimetica (insetto) come il suo riconoscimento (tordo) sono condizione indispensabili di

sopravvivenza: educazione, inserimento, relazioni, successo, riconoscimenti…

sguardi professionali

3.3. il riconoscimento per “visione concettuale” (Emmaus): il “pensiero visivo”

7

per fare chiarezza: «C’è una veneranda teoria filosofica, la Teoria dei dati sensoriali…, secondo la

quale l’esperienza fornisce dei dati che, poi, l’intelletto organizza sotto forma di pensieri e di

credenze. Per quanto veneranda, la teoria è sbagliata di sana pianta…» Calabi Clotilde 2009

Filosofia della percezione

concetti percettivi: l’incontro visione-concetti

sulla base della natura e della funzione dei concetti e del pensare: “Il pensiero è l’immagine logica

del mondo” L. Wittgenstein, Tractatus logico philosophicus;

sulla base della natura della percezione: “percepire consiste nella formazione di concetti percettivi”

R. Arnheim, Arte e percezione visiva. Il bambino riconosce i triangoli (e la triangolarità) prima di

definire il triangolo, i cani (e la caninità) prima di definire il cane

il riconoscimento per sequenze logiche che variano in relazione ai contesti culturali (logiche

multiculturali). Un problema (compito) elementare: mettere in sequenza una torta, un bambino che

piange, un bambino che mangia la torta. Le sequenze…

3.4. il riconoscimento impossibile (Arendt) gli orrori del XX secolo

una testimonianza: «Io ero solita dire che si trattava di qualcosa che non sarebbe mai dovuto

accadere, perché gli uomini non sarebbero stati capaci né di punirlo né di perdonarlo. Infatti non

potremo mai riconciliarci con tale orrore, non saremo mai capaci di venirci a patti come in realtà

dovremmo fare con tutte le cose del passato. [...] Al contrario, con il trascorrere del tempo “quel”

passato ha assunto una tale immagine che a volte siamo tentati di pensare che tutto ciò non avrà fine

finché non l’avremo noi. Quel passato si è rivelato irriducibile a chiunque, e non solo per la

nazione tedesca» (H.Arendt)

la radice filosofica dell’impossibile riconoscimento

il baratro dell’assoluto nulla: «noi, ad un assoluto contrario dell’essere abbiamo già detto addio da

un pezzo, ci sia esso o non ci sia, si possa o anche non si possa darne ragione» (Platone, Sofista,

258e)

3.5. Come sintesi e conclusione problematica operativa: un metodo e un cammino.

un cammino: dal guardare al vedere in conclusione operativa “trasformare lo sguardo in

visione”

concetti e postulati: occorre distinguere tra guardare e vedere «Infatti è possibile guardare

senza vedere… il saper-vedere indica il possesso di una particolare attitudine percettiva…

vedere è fatto complesso e intenso: 1. è un processo attivo … non passiva recezione “Ogni

guardare si muta in un considerare, ogni considerare in un riflettere, ogni riflettere in un

congiungere. Si può quindi dire che noi teorizziamo già in ogni sguardo attento rivolto mondo”

J.W.Goethe 2. vediamo molto più di quanto appare… è in atto un completamento, un

completamento visivo, gestaltico, un completamento nel e del vissuto individuale e sociale,

conoscitivo emotivo 3. il gioco / flusso dal primo piano allo sfondo (alone e viceversa);

come nella coscienza: “il flusso di coscienza non può mai consistere di pure attualità” E. Husserl

esempi e situazioni (eterogenee): così accade

nella pittura: “Il pittore non dipinge quello che vede, ma vede quello che dipinge” Gombrich

in visita ad una mostra: «lo sguardo del visitatore si costruisce su percezioni quasi individuali.

Tuttavia questi modi decostruiti del vedere lasciano vuoti pericolosi … allora il visitatore si

premunisce di apparati di riempimento della propria insanabile crisi e si congiunge con altri

seguendo attento il flusso di parole della guida. Il visitatore diviene un gruppo e sciama serrandosi

con altri sotto la guida di un esperto che ricodifica il suo sguardo secondo canoni interpretativi che

colmano la distanza tra lo sguardo e l’opera» Putti Riccardo, “Gente in mostra” in Grasseni C. 2008

Imparare a guardare.

in una fiera bovina: il ruolo degli esperti e ispettori di razza “formatore dello sguardo”

confronta: le osservazioni dell’opera ultima di Maurice Merleau-Ponty , L’occhio e lo spirito

(1960) un testo scritto in una casa di campagna, in Provenza, dalle cui finestre si poteva

contemplare quel mont Sainte-Victoire, più volte dipinto da Paul Cézanne: simbolo di una radicale

rimessa in discussione ed esame, attraverso la pittura, del meccanismo della visione.]

8

In gioco è sempre la realtà (interna, esterna, intermedia) che è oggetto continuo di riconoscimento.

Attraverso visioni e concetti …e attraverso tutto il contesto o gli intermedi che affiancano immagini

e parole e sono coinvolti nel guardare, nel vedere, nel pensare, nello scoprire… nel riconoscere.

3.01. visione: «Lo sguardo, la visione, strumento che separa, che porta il mondo fuori di noi e,

costruendo le intersezioni tra pensiero soggettivo e datità del mondo, consente il riconoscimento

della realtà.» Come sostenuto nelle tesi di Merleau-Ponty e in quelle contemporanee di LévyStrauss: la visione come attività di riconoscimento del mondo. (Faeta Francesco, Lo sguardo, il

corpo, l’immagine. In Grasseni Cristina (a cura di) 2008 Imparare a guardare. Sapienza e

esperienza della visione, Franco Angeli, Milano, p. 39)

3.02. concetti: il riconoscimento della realtà nella «trasparenza del pensiero, che può pensare una

cosa solo assimilandola, trasformandola in pensiero» (Faeta o.c. p. 40) e così costruendo in concetti

e teorie “visioni” del mondo.

3.03. la sequenza: 3.1. conoscere è riconoscere (Platone); 3.2. il riconoscimento sensibile (Argo, il

cane); 3.3. il riconoscimento sensibile-concettuale [per visioni concettuali] (Emmaus, i discepoli);

3.4. il riconoscimento impossibile (Arendt e la Germania). Un cammino: dal guardare al vedere.

3.1. conoscere è riconoscere e portare alla memoria: riconoscere (per) pensieri; risvegliarsi alle

(proprie) idee, con arte maieutica (dialogo) e sulla scorta della sensibilità.

«Osservare attentamente vuol dire ricordare con precisione» Edgar Allan Poe, Racconti. Gli omicidi

della rue Morgue, Einaudi, Torino 1983 p. 66

3.1.1. Platone dal dialogo: Menone. Conoscere è riconoscere le forme della mente; come a

segnalare che l’intera conoscenza è riconoscimento; l’intera conoscenza si iscrive dialetticamente

nella coppia di termini: anamnesi e lethe, reminiscenza e oblio.

«L’anima, dunque, poiché immortale e più volte rinata, avendo veduto il mondo di qua e quello

dell’Ade, in una parola tutte quante le cose, non c’è nulla che non abbia appreso. Non v’è, dunque,

da stupirsi se può fare riemergere alla mente ciò che prima conosceva della virtù e di tutto il resto.

Poiché, d’altra parte, la natura tutta è imparentata con se stessa e l’anima ha tutto appreso, nulla

impedisce che l’anima, ricordando (ricordo che gli uomini chiamano apprendimento) una sola cosa,

trovi da sé tutte le altre, quando uno sia coraggioso e infaticabile nella ricerca. Sì, cercare ed

apprendere sono, nel loro complesso, reminiscenza [anamnesi].» Platone, Menone 81 c-d

Conoscere è ricordare, portare alla memoria, ricostruire e mettere in azione la memoria interiore. In

questo contesto Platone colloca l’arte e la funzione del dialogo; una tecnica filosofica che porta

ciascuno a far affiorare alla mente, in modo assolutamente personale, il patrimonio di forme mentali

di orientamento nella realtà, è l’arte della conoscenza attuata in forma maieutica. Si tratta di un

apprendimento che è sollecitato dall’esperienza sensibile, quale motore per alcuni aspetti esterno,

ma che si attiva in un procedimento interno, nella memoria interiore e non nasce per

indottrinamento o convinzione dall’esterno. La conoscenza è sempre un riconoscimento; del resto

ogni tappa riprende e ridefinisce quelle precedenti collocandole in un contesto di significato e di

conoscenza nuove, in un ricordare che è riprendere, riconoscere di nuovo e ridefinire.

3.1.2. Platone dal dialogo: Repubblica; il Mito di Er. Riconoscersi vivendo.Vivere è riconoscere la

propria natura.

«Dopo che tutte le anime avevano scelto le rispettive vite, si presentavano a Lachesi nell’ordine

stabilito dalla sorte. A ciascuno ella dava come compagno il demone che quegli s’era preso, perché

gli fosse guardiano durante la vita e adempisse al destino da lui scelto. [...] Dopo che anche gli altri

erano passati, tutti si dirigevano verso la pianura del Lete in una tremenda calura e afa. [...] Al

calare della sera, essi si accampavano sulla sponda del fiume Amelete, la cui acqua non può essere

contenuta da vaso alcuno. E tutti erano costretti a berne una certa misura, ma chi non era frenato

dall’intelligenza ne beveva più della misura. Via via che uno beveva, si scordava di tutto. Poi

s’erano addormentati, quando, a mezzanotte, era scoppiato un tuono e s’era prodotto un terremoto: e

9

d’improvviso, chi di qua, chi di là, eccoli portati in su a nascere, ratti filando come stelle cadenti.»

Platone, Repubblica 620e-621b.

3.2. il riconoscimento sensibile (riconoscere per visioni; la prospettiva è: dal guardare al vedere)

3.2.01. Un’osservazione preliminare che deve essere richiamata a marcare la differenza tra guardare

e vedere: tutti guardano, non tutti vedono o non necessariamente vedono le stesse cose; basta

pensare a un’opera d’arte, a un’espressione algebrica scritta per un non matematico, a un testo

scritto in cinese per chi non conosce la lingua, a lastre radiografiche per chi non è medico e, in

realtà, a tutti gli oggetti del vivere quotidiano cui si presti un minimo di attenzione e che sono dati

all’uso. Il vedere presuppone orientamenti abitudinari, di tipo percettivo e concettuale, che

permettono di notare ed entrare in relazione con ciò che il semplice guardare non permette di

vedere.

3.2.02. Un altro dato di partenza: la percezione è «intrinsecamente relazionale» quindi sede naturale

e immediata di riconoscimento. Sarà graduale, dinamico, incerto e progressivo, ma la sua

intenzionalità è collocata nel riconoscimento. Rovesciando la sequenza: il riconoscimento è

questione di sguardi.

3.2.03. Intenzionalità e trasparenza del percepire: un formalizzatore non avvertito, immediato,

solitamente non problematizzato. «L’introspezione ci insegna che l’esperienza è trasparente. Detto

in altre parole, quando ci concentriamo sulle nostre esperienze, noi vediamo attraverso di esse, e

cioè ci rappresentiamo le qualità delle cose o, come possiamo anche dire, ci rappresentiamo il modo

in cui le cose si presentano e non il modo in cui le esperienze si presentano. […] La loro natura

rappresentazionale è, cioè, ciò che rende conto della loro intenzionalità.» (Calabi Clotilde 2009

Filosofia della percezione, Laterza, Roma-Bari, p.42,43) La natura intenzionale della percezione,

cioè il suo rimandare al percepito con immediatezza, è ciò che rende la percezione “trasparente” (e

proprio in forza della trasparenza è intenzionale, altrimenti richiamerebbe l’attenzione su di sé

presentandosi come oggetto e non svolgerebbe la funzione di rimando, o di percezione, che ne

costituisce l’essenza e la funzione). Ne consegue che, in quanto “trasparente” e perciò intenzionale,

nel guardare e nello stesso vedere non vediamo l’esperienza che decide dei modi del nostro

percepire. Il mezzo del vedere è nascosto alla nostra attenzione dall’oggetto della visione e, in tal

modo, non si porta all’attenzione e non si mette a tema l’incidenza che il mezzo ha nel determinare

la visione e l’oggetto d’esperienza.

3.2.04. Tanto per richiamare la complessità della questione e il dibattito che la sorregge: le ipotesi.

«Limitandoci al caso del vedere, non potrebbe esserci un riconoscimento soltanto visivo e, più in

generale, un riconoscimento intrinsecamente percettivo che non richiede alcuna capacità di

classificazione e dunque non richiede applicazione di concetti? Naturalmente, bisogna spiegare che

cosa sia il riconoscimento visivo. In alternativa, si potrebbe sostenere che è possibile vedere un

oggetto senza che sia necessario riconoscerlo. Come al solito, i filosofi si dividono.

Questo capitolo è diviso in tre parti. Nella prima parte introduco la teoria T1, secondo la quale c’è

un tipo di vedere che è indipendente dal riconoscimento (in qualunque forma). T1 distingue fra

questo tipo di vedere e il vedere che ha luogo attraverso un riconoscimento che passa attraverso i

concetti (per questa teoria il riconoscimento passa necessariamente attraverso i concetti). Nella

seconda parte, dopo aver illustrato un’obiezione a T1, presento T2, secondo la quale non ci può

essere vedere in assenza di classificazioni concettuali: per T2 il riconoscimento concettuale è

condizione necessaria del vedere. Nella terza parte, dopo aver esposto due argomenti contro T2,

introduco la teoria T3, che dice che il vedere richiede una qualche forma di riconoscimento di ciò su

cui verte e un certo grado d’attenzione, ma il riconoscimento non passa necessariamente attraverso

concetti e l’attenzione può essere molto debole. Le obiezioni contro T1 e T2 mi porteranno a

concludere che T3 è la teoria migliore.» (Calabi 2009 o.c. p.82-83)

3.2.1. questioni di mimetismo, di riconoscimento e di sopravvivenza nell’immediato percepire.

La storia dell’insetto e del tordo è una storia di mimesis. Il primo deve mimetizzarsi se vuole

sfuggire alla cattura (sopravvivere), il secondo deve smontare la mimetizzazione se vuole catturare

10

la preda (sopravvivere). La mimesis e il suo contrario, il riconoscimento, sono quindi

biologicamente l’arte del sopravvivere (e forse la base e il contesto per il sopravvivere dell’arte; si

può tornare a pensare, come voleva la tanto criticata teoria di Platone, che la mimesis sia l’essenza

dell’arte e il suo intrinseco dinamismo, visto che ogni mimesis è avvicinamento senza termine e

finalmente destinata all’insuccesso, a restare altro da ciò che imita.)

La storia… «Ma quel giorno, per ragioni ascrivibili all'equilibrio della natura, un attimo prima che il

tordo sbucasse da quel tunnel, l'insetto foglia fece in tempo ad assumere la forma e i colori della

foglia su cui posava, risultando così invisibile proprio all'occhio dallo sguardo infallibile...

La vita dell'insetto, quanto quella del tordo, dipende dai loro due modi di vedere finalizzati al

rilevamento di due differenti cose nel medesimo percetto: il modo di vedere dell'insetto è finalizzato

a far scomparire il proprio corpo nell'immagine della foglia, quello del tordo a separare il corpo

dell'insetto dall'immagine della foglia. Per molte specie il colore è uno strumento decisivo nella

lotta per la sopravvivenza. La natura dipinge immagini il cui significato è di vitale importanza per

gli esseri vedenti. Spesso si omette che la mimesi e i concetti di somiglianza, analogia e similitudine

da essa derivati hanno origine da una funzione biologica e non filosofica o concettuale, come da più

parti si teorizza.» (Di Napoli Giuseppe 2006 Il colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche,

Einaudi, Torino p. XIII.)

Il problema del mimetismo è irrisolto nella sua ambivalenza quasi antinomica. Mimetizzarsi per

riconoscersi, acquisire e darsi una forma (come accade nei processi educativi: una lunga e sofferta

storia di mimesis) o per evitare il riconoscimento (in un perenne carnevale)? La capacità mimetica

(insetto) come il suo riconoscimento (tordo) diventano condizione indispensabile di sopravvivenza

e di adattamento. I processi educativi si affidano fondamentalmente e prioritariamente ad esercizi di

mimesis. Al buon esito di questi esercizi si attribuisce il riconoscimento e giudizio di ammissione

alla socialità e alla normalità; lo stesso riconoscimento di genialità / creatività è formulabile in

termini di variazione nei confronti e sullo sfondo di prestazioni considerate normali (imitative o

confermative).

3.2.2. questioni di professione e di apprendimento: le skilled visions (sguardi professionali).

Un esperimento “quotidiano” accade, ad esempio, per il visitatore di una mostra: «Lo sguardo del

visitatore dunque si costruisce su percezioni quasi individuali. Tuttavia questi modi decostruiti del

vedere lasciano vuoti pericolosi nell’esperienza soggettiva dell’opera e allora il visitatore si

premunisce di apparati di riempimento della propria insanabile crisi e si congiunge con altri

seguendo attento il flusso di parole della guida. Il visitatore diviene un gruppo e sciama serrandosi

con altri sotto la guida di un esperto che ricodifica il suo sguardo secondo canoni interpretativi che

colmano la distanza tra lo sguardo e l’opera» (Putti Riccardo, “Gente in mostra”: una riflessione tra

spazi, corpi e sguardi, in Grasseni Cristina (a cura di) 2008 Imparare a guardare. Sapienza e

esperienza della visione, Franco Angeli, Milano, p.111), ma anche in esperimenti di laboratorio ove

il docente, ad esempio chirurgo, guida gli studenti a vedere… e in una bottega di falegname ecc.

Gli studi della Skilled Visions [skilled: specializzato, qualificato, professionale; skilled vision:

sguardo professionale], lo studio quindi sulla “competenza dello sguardo”, condotti secondo una

prospettiva multidisciplinare (ecologia della pratica quotidiana, ad esempio negli studi etnografici

su cacciatori, sugli artisti del travestitismo nei locali drag queen di Verona, neuroscienze, medicina,

per esempio sulla produzione e lettura di immagini di risonanza magnetica del cervello confrontata

con lo sguardo all’opera del neurochirurgo, sull’apprendistato dei radiologi nella lettura delle lastre

topografiche, architettura e urbanistica ecc.) e «intesa ecologicamente, cioè come investigazione su

come si strutturano gli ambienti di apprendimento e di saper fare in relazione alla competenza

visiva, in diversi ambiti conoscitivi e professionali», portano a sottolineare alcune costanti, pur nelle

loro differenze attuative:

3.2.2.1. la «socializzazione dell’apprendimento dello sguardo professionale, nell’interazione con

diversi tipi di artefatti e di contesti di pratica esperta.» (Grasseni Cristina (a cura di) 2008 Imparare

a guardare. Sapienza e esperienza della visione, Franco Angeli, Milano, p. 10; un testo di bilancio e

di guida al tema)

11

3.2.2.2. «la tesi che lo sguardo esperto risulta essere una tecnica sofisticata, …risultato di un lungo

addestramento effettuato grazie a strumenti materiali [come le tavole comparative di Linneo nel

caso del naturalista], e alla assidua frequentazione del campo sottoforma di lunghi apprendistati

dell’occhio (Bleichmar, 2007). (Grasseni 2008 o.c. p.10)

3.2.2.3. lo sguardo (il guardare e vedere) è coinvolgimento totale: «Se lo sguardo è una «tecnica del

corpo» (Mauss, 1936), imparare a guardare significa coinvolgere sensi ed emozioni in un saper fare.

L’idea dell’apprendistato di sguardi competenti rimanda a vere e proprie “scuole dello sguardo”,

che ci riguardano tutti, permeando ogni aspetto della vita quotidiana, professionale, artistica,

estetica... Come guarda il mondo un artista? O un visitatore di una galleria d’arte? Come le nostre

storie determinano i nostri sguardi sul mondo?» (Grasseni 2008 o.c. p.11)

3.2.2.4. una diversità di paradigmi teorici: «Porre il problema degli sguardi esperti in relazione

all’ecologia della visione in una prospettiva antropologica richiede però necessariamente un

confronto con i diversi paradigmi teorici relativi all’inculturazione della visione, alla lettura

culturale delle immagini e alla diversità dell’apprendistato della competenza in diverse culture

visive.» (Grasseni 2008 o.c. p.11) Emblematico è il racconto di P. Odifreddi, riportato in apertura.

3.2.2.5. la percezione sinestetica: «… la nuova e ormai radicata sensibilità per la visione sinestetica

e la sua capacità di rendere olisticamente un senso di realtà. Lo sguardo è pratica di un corpo dotato

di un sensorium complesso, non analiticamente distinto in compartimenti stagni, ma fatto di

capacità tattile fine, di udito, olfatto... Rispetto a ciò, il documento visivo rende un’ampia gamma

inespressa di percetti di confine, visivi, ma anche sonori, tattili etc.» (Grasseni 2008 o.c. p.12)

3.2.2.6. una pluralità di sguardi in contemporanea: «… riabilitazione della visione basata sulla presa

d’atto che esistono molte forme dello sguardo, molte forme del vedere: una pluralità delle forme e

del senso degli sguardi competenti, abili, sapienti...» (Grasseni 2008 o.c. p.12) Un esempio

applicato all’oggetto (nel caso un fuso in legno) «Se interroghiamo visivamente lo stesso oggetto,

quindi, esso parla a noi in maniera diversa a seconda delle nostre storie di vita, delle nostre

(multiple) appartenenze a diverse «comunità di pratica» (Wenger, 1998). Vediamo l’ostentazione di

uno stesso oggetto, ma mentre per uno di noi esso può apparire in tutta la sua quotidiana

funzionalità, per un altro esso può solo avere rimandi letterari e fiabeschi (da Shakespeare alla Bella

Addormentata nel Bosco). [un altro esempio] nelle mostre bovine e nelle visite alle stalle dove il

ruolo degli esperti e degli ispettori di razza diventa quasi di “formatore dello sguardo” degli astanti.

Nel setting particolare delle mostre bovine la valutazione dei capi di allevamento è

fondamentalmente «una questione di sguardi» (Berger, 1972), ovvero di una professionalità della

visione…» (Grasseni 2008 o.c. p.14)

Concludendo in sintesi e conferma: «Pur guardando tutti la stessa cosa, oltre a vedere sotto certi

aspetti effettivamente la medesima cosa, per molti altri essa ci mostra un’ulteriore e non meno vasta

gamma di informazioni visive che solo occhi allenati riescono davvero a vedere. L’occhio può

essere addestrato al conseguimento di particolarissime capacità, tali da costituire in alcuni settori

delle vere e proprie competenze professionali”: basti guardare nell’ambito della medicina le diverse

strumentazioni utilizzate nelle indagini diagnostiche, dalla radiografia ai raggi X, alle ecografie, agli

ultrasuoni …» Di Napoli Giuseppe 2004 Disegnare e conoscere. La mano, l’occhio, il segno,

Einaudi, Torino p. 85

«L’esperto e il novizio vedono cose diverse, ed esperti diversi vedono per essi in modo diverso»

Arnheim Rudolf 1969 Il pensiero visivo. La percezione visiva come attività conoscitiva, Einaudi,

Torino 1974 p. 354

Sono illuminanti le osservazioni dell’opera (ultima) di Maurice Merleau-Ponty (1908-1961),

L’occhio e lo spirito, scritto nel 1960 (Merleau-Ponty muore nel 1961). Un testo scritto in una bella

casa di campagna, in Provenza, dalle cui finestre si poteva contemplare quel mont Sainte-Victoire,

più volte dipinto da Paul Cézanne (1839-1906), che resterà come simbolo di una radicale rimessa in

discussione ed esame, attraverso la pittura, del meccanismo della visione (in ripresa continua del

tema e della visione realizzata soprattutto dal 1883-1887).

12

3.3. il riconoscimento per visione concettuale (in forma di incontro tra visione e concetti) o «il

pensiero visivo»

3.3.01. il passaggio: “dal cogliere una data struttura attraverso la pura percezione” il passaggio alla

ricerca di strutture organizzative. «Varrà qui la pena menzionare una differenza decisiva tra il

cogliere una data struttura attraverso la pura percezione e una problem situation nel senso più

ristretto del termine. Nella semplice percezione, il problem-solving si limita a trovare la struttura

inerente negli stimoli. L’osservatore si trova di fronte a un compito più difficile quando una

situazione si presenta organizzata in un modo che occulta le connessioni necessarie per arrivare a

una soluzione. A volte una mancanza di ordine e di unità nel dato percettivo fornisce l’incentivo

alla ricerca. In altri casi, una incongruenza tra il percetto così come si presenta e l’immagine della

situazione finale da raggiungere genera una tensione che preme verso la soluzione. L’atto di

ristrutturare può consistere semplicemente nel guardare in modo diverso alla situazione, o può

richiedere una effettiva ridisposizione delle componenti. La ristrutturazione di una Gestalt è

un’attività eminentemente dinamica delle forze di campo, ma lo stesso si può dire di ogni

strutturazione. In effetti, una struttura, per definizione, non cessa mai di essere una costellazione di

forze. Proprio come un pattern sociale apparentemente stabile, un gruppo familiare per esempio,

rimane sempre un raggruppamento più o meno equilibrato di varie forze motivazionali, così un

pattern percettivo, un pezzo di musica o un quadro vengono colti come un sistema di vettori

variamente diretti.» Arnheim Rudolf 1992 Per la salvezza dell’arte, Feltrinelli, Milano 1994,p.246

3.3.02. per fare chiarezza fin dall’inizio. «C’è una veneranda teoria filosofica, la Teoria dei dati

sensoriali…, secondo la quale l’esperienza fornisce dei dati che, poi, l’intelletto organizza sotto

forma di pensieri e di credenze. Per quanto veneranda, la teoria è sbagliata di sana pianta

(perlomeno, sono in molti a pensare che lo sia), ma non è la sola a essere sbagliata perché l’errore

che la vizia colpisce qualunque teoria dica che l’esperienza percettiva è il primo stadio di un

processo a due stadi in cui il soggetto riceve dell’informazione dall’ambiente. Poi concettualizza

l’informazione di cui dispone. […] …l’esperienza percettiva, per avere autorità sulle credenze e

cioè per poterle giustificare, deve avere anch’essa un contenuto che può essere intrattenuto solo da

un soggetto che possieda concetti. Calabi Clotilde 2009 Filosofia della percezione, Laterza, RomaBari p. 99,100

3.3.03. come premessa 1: la doppia sede della pluralità dello sguardo e del conseguente

riconoscimento: a) il soggetto, per “il doppio radicamento dei meccanismi della visione alle

dinamiche corporali e sociali” (Grasseni 2008 o.c. p.21); b) l’oggetto: “lo stesso identico oggetto in

uno stesso contesto culturale cambia statuto di oggettualità: da oggetto a icona, da icona a

fantasma…” (Grasseni 2008 o.c. p.22)

3.3.04. come premessa 2: i concetti sono la nostra “immagine logica del mondo” Wittgenstein

3.3.1. l’incontro visione-concetti sulla base della rappresentazione. (I. Kant)

«…non si può negare che non tutte le rappresentazioni — ed è Kant stesso ad ammetterlo —

possano venire ricondotte a concetti (empirici o logici): si tratta, di conseguenza, di radicare questo

“al di là” [della visione, l’invisibile o l’indicibile della visione] non in giochi linguistici del pensiero

con se stesso, ma nelle rappresentazioni stesse o, meglio, nell’esperienza che di esse abbiamo e

nelle forme che a tale esperienza vengono date. Esperienza che, di fronte a specifici orizzonti che

mettono in gioco, in essa, atti che hanno nelle funzionalità corporee il loro radicamento, rivela la

stratificata complessità del rapporto conoscitivo tra il “sentire” e il “pensare” […] … le immagini

“fanno pensare” anche quando non conducono ad un concetto o a una “forma”. Ovvero: il nostro

pensiero, il pensiero del senso comune, ha nel come se dell’immaginazione simbolica il modo per

“apparire” senza le costruzioni fantastiche della metafisica, rivelando una “priorità” dell’esperienza

in modo molto più efficace di qualsivoglia sua concettualizzazione. […] Questo è il contesto per

affrontare o vedere delinearsi un possibile orizzonte veritativo per le immagini; o la verità

(specifica) dell’immagine; attività veritativa che attesta cioè un senso del mondo prima – e certo

non “contro” le sue caratterizzazioni ontologiche.» Franzini Elio, Immagine e pensiero, in

13

Lucignani Giovanni, Pinotti Andrea 2007 (a cura di) Immagini della mente. Neuroscienze, arte,

filosofia, Raffaello Cortina, Milano, pp.148, 152, 153.

3.3.2. l’incontro visione-concetti sulla base dei concetti, del pensare. (L. Wittgenstein)

Il pensiero è l’immagine logica del mondo. Infatti. Noi ci facciamo immagini dei fatti; il pensiero è

l’immagine logica dei fatti; la nostra percezione del mondo è una percezione logico-concettuale; ne

consegue che la totalità dei pensieri è l’immagine del mondo. Si può ulteriormente ribadire

l’efficacia dell’affermazione “immagine logica del mondo” riferita alle teorie, se si pensa che

nessuna definizione logica è possibile senza schemi (senza schematismi), che all’immaginazione

fanno riferimento.

3.3.2.1. Uscire dall’errore delle tradizioni antropologiche dualistiche. Antonio Damasio, nell’opera

L’errore di Cartesio, denuncia il dualismo metafisico tra estensione e pensiero (corpo e anima) da

lui teorizzato in quanto ritenuto indispensabile per poter giungere a idee chiare e distinte.

«…l’opposizione di mente e corpo definita da Cartesio, è ciò che — ironicamente — proprio le

neuroscienze mettono ora in dubbio: la razionalità in quanto tale è emotiva, il pensiero logico

dell’uomo che pensa, vuole e sceglie è incarnato. Una ragione pura, astratta dalla materialità del

corpo e dell’ambiente naturale e sociale, priva di contraddizioni, impermeabile alle sollecitazioni di

emozioni e contesti, produrrebbe secondo il neurobiologo Antonio Damasio un’intelligenza

patologica e strategie di vita incoerenti» (Cappelletto Chiara 2009 Neuroestetica. L’arte del

cervello, Laterza, Roma - Bari p. 5.) La tradizione di Cartesio era antica e autorevole, radicale è ora

il cambiamento: «Se per Platone il corpo era la tomba dell’anima, ora ne sembra piuttosto la culla, e

questo consentono di capirlo almeno Vico, i teorici dell’arte tedeschi, i fenomenologi francesi che

lo hanno descritto come trascendentale incarnato, mostrandone i rapporti sensibili con il mondo,

che a sua volta è fatto di corpi prima che di percetti.» (Cappelletto 2009 o.c. p. 155). Ribaltamento e

cammino di riconoscimento, anche concettuale, della realtà che va affidata proprio all’immagine,

alla visione e all’arte come sede specifica di produzione dell’immagine e della visione, se l’arte non

è mimesi. «… sarebbe anzi proprio l’aspetto sorprendente e inusuale dell’opera a provocare una

risposta che altrimenti manca all’uomo abituato alle regolarità del proprio ambiente: l’opera deve

disabituare, distanziare, straniare, creando quel paradossale sistema di inesauribile sorpresa che è

l’arte stessa, dato il quale si può tentare l’avventura del riconoscimento.» (Cappelletto 2009 o.c. p.

108)

3.3.2.2. visione e concetti, analisi verbale e comprensione intuitiva

«Un …pregiudizio vuole che l’analisi verbale possa paralizzare la creazione e la comprensione

intuitive. […] Il delicato equilibrio di tutte le nostre facoltà – che unico ci permette di vivere in

maniera piena e di lavorare bene – viene turbato non solo quando l’intelletto interferisce con

l’intuizione ma anche quando il sentimento sfratta il ragionamento. Un’orgia di autoespressione non

è più produttiva che una cieca obbedienza alle regole.» (Arnheim Rudolf 1954 Arte e percezione

visiva, Feltrinelli, Milano 200611 p. 24, 25) «Sono gli stessi principi ad operare nelle più svariate

qualità mentali perché la stessa mente funziona come un tutto. Ogni percezione è anche pensiero,

ogni ragionamento è anche intuizione, ogni osservazione è anche invenzione. […] … fu una

salutare lezione la scoperta che la visione non è soltanto una registrazione meccanica di elementi,

ma l’afferrare strutture significanti. E se ciò era vero per il semplice atto di percepire un oggetto,

tanto più doveva valere anche per l’approccio artistico alla realtà. L’artista, ovviamente, si rivelava

tanto meno un semplice registratore meccanico quanto meno lo era il suo organo della vista. Era

ormai impossibile pensare alla rappresentazione artistica come ad una trascrizione pedissequa di

apparenze accidentali, eseguita particolare per particolare; in altre parole si era trovato un appoggio

scientifico alla convinzione crescente che le immagini della realtà possono essere valide anche se

sono assai discoste da ogni somiglianza “realistica.” (Arnheim R. 1954. p. 27)

3.3.2.3. “Concetti percettivi” «… la somiglianza di triangoli diversi per dimensione, orientamento e

colore, si considerava passibile di riconoscimento solo da parte di osservatori il cui cervello fosse

abbastanza maturo da aver enucleato il concetto generale di” triangolarità” fuori dalla immensa

varietà di osservazioni individuali. Di conseguenza il fatto che bambini molto piccoli e animali non

14

allenati a un genere di pensiero logico astratto, potessero eseguire tali compiti senza difficoltà, destò

sorpresa e lasciò sconcertati. Tali risultati sperimentali richiedevano un completo capovolgimento

della teoria della percezione. Non sembrava più possibile considerare la visione come se questa

procedesse dal particolare al generale. Al contrario, divenne evidente che le configurazioni

strutturali essenziali costituiscono i dati primari della percezione, sicché la “triangolarità” non è già

il prodotto successivo d’un processo astrattivo intellettuale, ma un’esperienza diretta e più

elementare che non la registrazione di particolari individuali. Il fanciullo vede (e afferra) la

“caninità” prima ancora di essere in grado di distinguere un cane dall’altro. […] Se ciò che

abbiamo testé affermato è corretto, saremo costretti a dire che il percepire consiste nella formazione

di “concetti percettivi.” Ad un normale modo di pensare questa terminologia apparirà alquanto

spiacevole, giacché di solito si considera che i nostri sensi siano limitati a dati concreti, mentre i

concetti hanno a che fare con dati astratti. Sia ben chiaro, peraltro, che l’uso che qui si fa della

parola “concetto” non dovrà in alcun modo suggerire che l’atto di percepire sia un’operazione

intellettuale. I processi che sono stati descritti devono essere considerati come aventi luogo entro

l’apparato visivo. L’uso, dunque, di questo termine dovrebbe indicare che c’è una sorprendente

somiglianza tra le attività elementari dei sensi e quelle più elevate del pensiero o del ragionamento.

[…] La percezione compie ad un livello sensoriale, ciò che, nel campo del ragionamento, si indica

come “comprensione.” L’atto di vedere d’ogni uomo, inoltre, anticipa in forma modesta, quella

tanto ammirata capacità dell’artista di creare degli schemi che siano in grado di dare

un’interpretazione all’esperienza attraverso forme organizzate. Ogni visione esteriore comprende

anche una visione interiore.» (Arnheim R. o.c. p. 57-59)

3.3.2.4. riconoscimento secondo sequenze logiche che variano in relazione ai contesti culturali

(logiche multiculturali) «Racconta una maestra di aver mostrato ai bambini di paesi diversi tre

immagini - una torta, un bambino che piange e un bambino che mangia la torta – chiedendo loro di

metterli in sequenza. I bambini italiani hanno messo il bambino che piange dopo aver mangiato la

torta, col mal di pancia, perché ha mangiato troppo; i bambini di altri paesi hanno indicato prima il

bambino che piange perché ha fame, poi la torta e infine il bambino che ride. L’insegnamento che

se ne ricava è che non c’è errore, da parte di nessuno. Si tratta di punti di vista diversi, ugualmente

legittimi. La definizione del concetto di errore in un contesto interculturale è la prima cosa che i

bambini e la maestre hanno appreso assieme». Amoroso Bruno 2009 Per il bene comune. Dallo

stato del benessere alla società del benessere, Diabasis, Reggio Emilia, p. 130 (La stessa

situazione accade in società “evolute” quando le sequenze, che riprendono luoghi e pregiudizi

diffusi, cadono in situazioni di “usteron – proteron”).

Si tratta, in generale, di sequenze che determinano la differenza tra un fenomeno reale e lo stesso

fenomeno “percepito” (dal caldo, alla sicurezza, fiducia, povertà…). Non è qui in questione l’errore

ma il diverso riconoscimento e le conseguenti diverse scelte pratiche.

3.4. il riconoscimento impossibile

3.4.1. le due esperienze richiamate

3.4.1.1. Hannah Arendt, nel drammatico tentativo di fare i conti con «quel passato che non passa»

che ancor oggi, a mezzo secolo di distanza, costituisce il doloroso e inquietante rovello dell’identità

e della coscienza tedesche: «quando ripenso agli ultimi vent’anni, ho la sensazione che questa

questione sia stata posta in sottordine, potremmo dire “in sonno”, da qualcosa di cui è davvero

molto difficile parlare e con cui è quasi impossibile venire a patti, ossia l’orrore puro, nella sua nuda

mostruosità.» (Arendt Hannah 1950 Ritorno in Germania)

3.4.1.2. Leopold Auberg (in Müller Herta 2009 L’altalena del respiro, Feltrinelli, Milano 2010)

Richiama l’esperienza dei suoi cinque anni (dai 17 anni) a causa della deportazione della minoranza

rumeno-tedesco nei campi di lavoro forzato dell’Ucraina organizzata dai sovietici: «Perciò devo

parlare del mio intero teschio come di un territorio, del territorio di un Lager. Impossibile

proteggersi, né con il silenzio né con il racconto. Si esagera nell’uno come nell’altro…».

15

3.4.2. la radice filosofica. Platone esprime la necessità di collocare il non-essere tra i generi sommi

del pensiero e della realtà, sostenendo la “contraddizione” presente nel dire che il non-essere è e

contravvenendo drammaticamente alle tesi originarie della filosofia greca espresse da Parmenide.

La scelta coraggiosa permette la scoperta e la difesa dell’identico e del diverso, del moto e della

quiete, della possibilità di distinguere tra le realtà, i concetti, i principi (bene, male; vero, falso …).

Il passo è pluricitato: «Forestiero. E noi invece non solo abbiamo dimostrato che il non essere è, ma

del non essere abbiamo chiarito anche la forma che lo costituisce, perché dopo di aver dimostrato

che la natura del diverso è, e si trova sminuzzata per tutti quanti gli esseri nei rapporti reciproci; di

ciascuna particella di essa, che si contrapponga all’essere abbiamo avuto l’audacia di dire che

questa per l’appunto è realmente il non essere.» Sofista 258 b-d

In questa stessa sede emerge però la scelta altrettanto radicale di “dare addio” al non-essere inteso

come un assoluto, all’“assoluto nulla”; situazione che comporterebbe la totale distruzione del

pensiero e della realtà. Nel dialogo Sofista, presentando il non-essere tra i generi sommi, Platone

esprime infatti questa importante e fondamentale segnalazione o precisazione. «Nessuno ci obietti

che noi, pur dichiarando il non essere come il contrario dell’essere, osiamo dire che è. Giacchè noi,

ad un assoluto contrario dell’essere abbiamo già detto addio da un pezzo, ci sia esso o non ci sia, si

possa o anche non si «possa darne ragione» (Sofista, 258e) Il non essere di cui parla Platone,

collocato tra i generi sommi (in quanto uno dei cinque generi sommi) non si caratterizza come

l’assoluto contrario dell’essere esistente in sé, come il puro nulla, ma come quel non-essere che

sancisce la singolarità e identità di ogni realtà di cui si predica l’essere, indicandone con ciò anche

la differenza e alterità nei confronti di ogni altra singolarità determinata. Ma la questione del Nulla,

come assoluto contrario dell’Essere, filosoficamente si è posta e ricompare in un altro contesto

all’interno di un altro percorso di riflessione. Nel dialogo Parmenide, compare il pensiero del non

essere come assoluto contrario dell’essere, come idea che rivendica un “di per sé” e, nel proprio

riscontro etico, l’idea del nulla fa emergere l’ipotesi del male come assoluto. Se di ogni realtà

visibile vi è un modello ideale (universale e come essenza) che permette di conoscere e definire il

reale individuale, e se quell’ideale, in quanto principio, costituisce una realtà in sé, assoluta

(kath’autò), allora esiste anche lo “squallore in sé”, la “sporcizia in sé” ecc. Squallore, sporcizia,

sconfitta e “ogni altra cosa di natura vile e spregevole al massimo grado” esistono “in sé”, fanno

parte del mondo ideale, esistono nella loro gratuità e quindi come assolutamente ingiustificati e

ingiustificabili (senza alcuna ragione, ma fonte dei possibili ragionamenti), esistono come principi.

In questo contesto, di fronte ad una simile ipotesi, compare il senso di totale smarrimento, vertigine,

orrore della follia espresso dal giovane Socrate di fronte a Parmenide “venerando e terribile”. «mi

tormentò già una volta il pensiero che ciò fosse estensibile universalmente. Ma se appena mi

adagio in quest’opinione, subito ne rifuggo per il timore di perdermi, precipitando in un abisso di

stoltezza...» Ma è solo un istante: «è perché sei ancora giovane» replica Parmenide, «e la filosofia

non ti ha ancora preso come prevedo che ti prenderà in futuro, quando non avrai più ribrezzo per

nessuna di queste cose”» (ripreso da Agamben Giorgio, L’idea della scrittura, Quodlibet, Macerata

2002 p.67-68).

Hannah Arendt presenta il totalitarismo come il “male assoluto”. Assolutezza che si impone di

fronte alla esperienza della assenza di concetti e di parole per definire l’esperienza vissuta di fronte

alla distruzione totale gratuita individuale e sociale. Esperienza della shoah che persiste, è sempre

presente e non si lascia raccontare; di essa non è possibile il riconoscimento, perciò resta

inamovibile, tragicamente sempre presente, non si consegna, nella parola e nel riconoscimento, al

ricordo come se fosse un semplice passato.

3.5. un cammino: la differenza e il passaggio dal guardare al vedere

3.5.01. un caso specifico: la voce delle immagini. «…le immagini non parlano da sole: dietro il loro

saper parlare a noi sta tutta l’abilità (skill) della nostra capacità di guardare. L’antropologia della

visione quindi lavora sul radicamento delle immagini nel loro contesto percettivo e sulla mutabilità

di questo rispetto alle locali e specifiche condizioni del contesto sociale. L’ampia nozione di skill

16

rimanda a quella di conoscenza tacita sotto le molte spoglie di sapere incorporato, saper fare,

fabrilità, apprendimento mimetico...» (Grasseni 2008 o.c. p.11) «È proprio dell’esperienza

dell’antropologo (come anche dell’apprendista) provare stupore e straniamento, non saper vedere

cosa realmente accade. Sottoporsi a un apprendistato dello sguardo significa anche subire un

apprendistato culturale, di ruoli e relazioni socializzate — detto altrimenti, per “trasformare lo

sguardo in visione”, occorre “acquisire forme di conoscenza pregiudiziale” (Faeta, 2003, p. 21).»

(Grasseni 2008 o.c. p.12) «E, soprattutto, poiché le immagini non parlano da sole, o almeno,

parlano e ci parlano soltanto a partire dalla nostra condizione e capacità di visione, che cosa accade

di esse, a cosa si accede di esse e con esse allorché le si osserva? Le immagini, infatti, implicano

necessariamente la storia culturale dello sguardo, implicano necessariamente la storia materiale e

culturale della grammatica come della sintassi di chi filma: lo stile come progetto volontario e

involontario di restituzione e conoscenza antropologica, così come la storia culturale dello sguardo

della comunità dei vedenti. Delle diverse comunità di spettatori. (Marabello Carmelo, Tra segni e

senso. La storia, le storie, lo sguardo, in Grasseni 2008 o.c. p.43-44)

3.5.1. occorre distinguere tra guardare e vedere. «Infatti è possibile guardare senza vedere

(possiamo volgere lo sguardo su qualcosa e pensare ad altro), ma non è possibile vedere senza

pensare a quel che si vede, poiché il vedere è già in sé un atto mentale, un fenomeno di coscienza,

dal quale non ci possiamo separare per essenza.» Di Napoli Giuseppe 2004 Disegnare e conoscere.

La mano, l’occhio, il segno, Einaudi, Torino p. 75

«Il saper-vedere indica il possesso di una particolare attitudine percettiva in virtù della quale il

visibile appare sempre foriero di una incipiente visibilità, che si mostra come tale solo a chi ha

sostenuto un chiaro e mirato addestramento finalizzato al rilevamento di ciò che agli occhi dei più

non appare visibile.» (Di Napoli 2004 p. 86) «Ciò che, attraverso l’occhio, entra nel cervello non è

il mondo così com’è, cosa del tutto priva di ogni possibilità, ma la sua visibilità. Questa funzione

percettiva dell’occhio non è però, come sembra, puramente ricettiva e passiva ma è fin dall’inizio

un processo attivo, selettivo e mirato; quindi strutturato e correlato a specifiche aspettative e

motivazioni.» (Di Napoli 2004 p. 95)

3.5.1.1. un esempio: « La brillante lettura del misterioso Venere e Cupido del Bronzino (National

Gallery di Londra) proposta da Panofsky (Studi di iconologia) è stata seriamente contraddetta da

quella di Maurice Broch, la quale un giorno sarà a sua volta messa in discussione. Ma questo non

conta! Nella storia dell’arte, l’importante non è che le interpretazioni o le teorie siano definitive, ma

che la loro coerenza e la loro pertinenza ci costringano a guardare le opere, a guardarle davvero, e ci

offrano così un’opportunità di farle nostre.» (Di Napoli 2004 p. 86)

3.5.2. vedere è fatto complesso e intenso: «“Il semplice guardare una cosa non ci permette infatti di

progredire. Ogni guardare si muta in un considerare, ogni considerare in un riflettere, ogni riflettere

in un congiungere. Si può quindi dire che noi teorizziamo già in ogni sguardo attento rivolto

mondo” (J.W.Goethe, La teoria dei colori, Il Saggiatore,Milano 1979, p.4). Se il nostro occhio

dovesse «vedere» solo ciò che appare, non solo vedrebbe meno di quanto abitualmente vediamo, ma

cadrebbe molto spesso in valutazioni errate, lavorando paradossalmente di più. In realtà noi

vediamo molto di più di quanto appare. Il vedere non è limitato alle apparenze, ma esprime una

percezione che è già anche immaginazione oltre che riflessione. Visualizzare l’invisibile è rendere

visibile un pensiero formatosi sulle intuizioni del vedere. Il termine «intuito» infatti deriva dal

latino intueri, che significa letteralmente «visione dall’interno», vedere dentro le cose con l’occhio

della mente. La visualizzazione condensa (come fenomeno percettivo) nel proprio vissuto psichico

le inferenze inconsce, i desideri e le idiosincrasie; in una parola, le passioni dello spirito. Ai

mutamenti dell’orizzonte esterno relativi alle prospettive spaziali si impongono adesso i mutamenti

dell’orizzonte interno dovuti alle prospettive temporali dei ricordi (passato) o delle aspettative

(futuro). Ora il campo percettivo è un ritaglio nel mondo, e l’atto percettivo una durata nel tempo

(un ritaglio momentaneo nel continuum della coscienza), che interagendo costituiscono l’unità (il

senso) nella molteplicità. Il visibile non è più di fronte al vedente, ma lo avvolge in una visione

totale e lo sguardo non è più unilaterale, ma irradiante e diffusivo. Il soggetto non si rapporta più in

17

modo orientato con l’esterno, è avvolto dal visibile; può quindi avere una percezione dall’interno di