N. 35 – Anno XIX – Settembre 2013 – Pubblicazione riservata ai soli Soci

Una spada nella roccia

I numerosi film della saga di re Artù e quelli di Walt Disney

sulle avventure del mago Merlino e del bambino che sarebbe

divenuto re per aver tratto una spada ficcata nella roccia dopo

che un infinità di nobili cavalieri non vi erano riusciti ha

allietato o annoiato molte serate o pomeriggi di un numeroso

pubblico. Sono storie legate al ciclo bretone, al Parsifal germanico, di probabile derivazione orientale, che si accosta a

leggende celtiche che sembra non abbiano niente a che vedere

con le Colline Metallifere Toscane cui si svolse, prima ancora

che i cantori provenzali, francesi o tedeschi intessessero la

loro storia, una vicenda analoga da cui forse trassero più di

uno spunto.

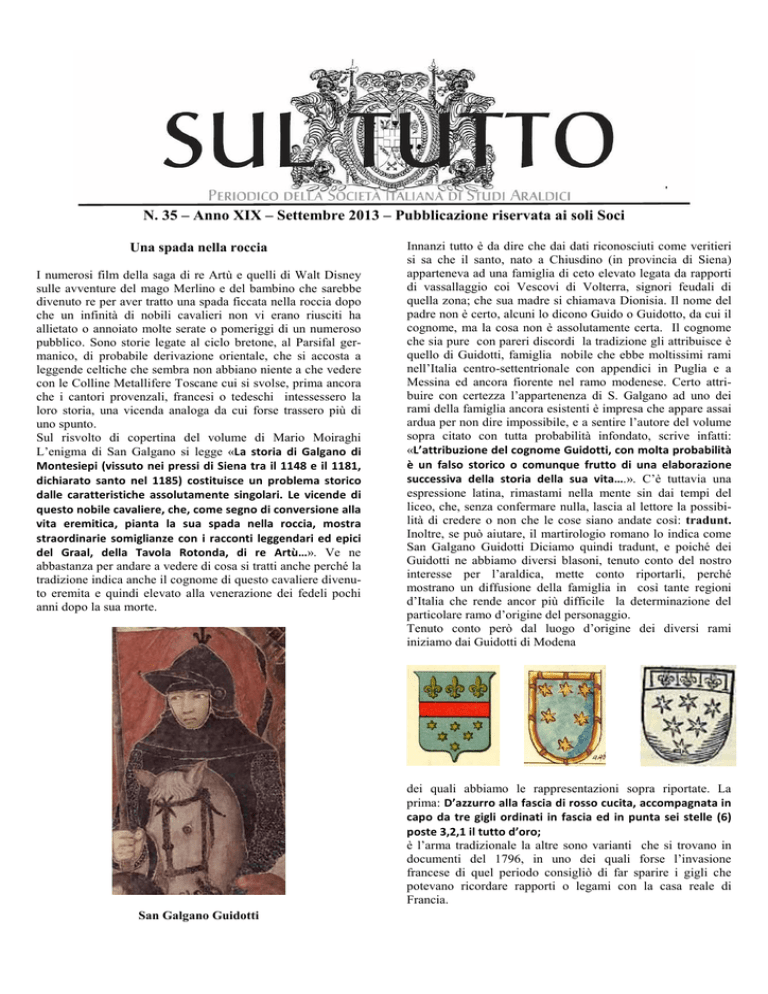

Sul risvolto di copertina del volume di Mario Moiraghi

L’enigma di San Galgano si legge «La storia di Galgano di

Montesiepi (vissuto nei pressi di Siena tra il 1148 e il 1181,

dichiarato santo nel 1185) costituisce un problema storico

dalle caratteristiche assolutamente singolari. Le vicende di

questo nobile cavaliere, che, come segno di conversione alla

vita eremitica, pianta la sua spada nella roccia, mostra

straordinarie somiglianze con i racconti leggendari ed epici

del Graal, della Tavola Rotonda, di re Artù…». Ve ne

abbastanza per andare a vedere di cosa si tratti anche perché la

tradizione indica anche il cognome di questo cavaliere divenuto eremita e quindi elevato alla venerazione dei fedeli pochi

anni dopo la sua morte.

Innanzi tutto è da dire che dai dati riconosciuti come veritieri

si sa che il santo, nato a Chiusdino (in provincia di Siena)

apparteneva ad una famiglia di ceto elevato legata da rapporti

di vassallaggio coi Vescovi di Volterra, signori feudali di

quella zona; che sua madre si chiamava Dionisia. Il nome del

padre non è certo, alcuni lo dicono Guido o Guidotto, da cui il

cognome, ma la cosa non è assolutamente certa. Il cognome

che sia pure con pareri discordi la tradizione gli attribuisce è

quello di Guidotti, famiglia nobile che ebbe moltissimi rami

nell’Italia centro-settentrionale con appendici in Puglia e a

Messina ed ancora fiorente nel ramo modenese. Certo attribuire con certezza l’appartenenza di S. Galgano ad uno dei

rami della famiglia ancora esistenti è impresa che appare assai

ardua per non dire impossibile, e a sentire l’autore del volume

sopra citato con tutta probabilità infondato, scrive infatti:

«L’attribuzione del cognome Guidotti, con molta probabilità

è un falso storico o comunque frutto di una elaborazione

successiva della storia della sua vita….». C’è tuttavia una

espressione latina, rimastami nella mente sin dai tempi del

liceo, che, senza confermare nulla, lascia al lettore la possibilità di credere o non che le cose siano andate così: tradunt.

Inoltre, se può aiutare, il martirologio romano lo indica come

San Galgano Guidotti Diciamo quindi tradunt, e poiché dei

Guidotti ne abbiamo diversi blasoni, tenuto conto del nostro

interesse per l’araldica, mette conto riportarli, perché

mostrano un diffusione della famiglia in così tante regioni

d’Italia che rende ancor più difficile la determinazione del

particolare ramo d’origine del personaggio.

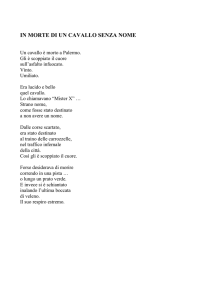

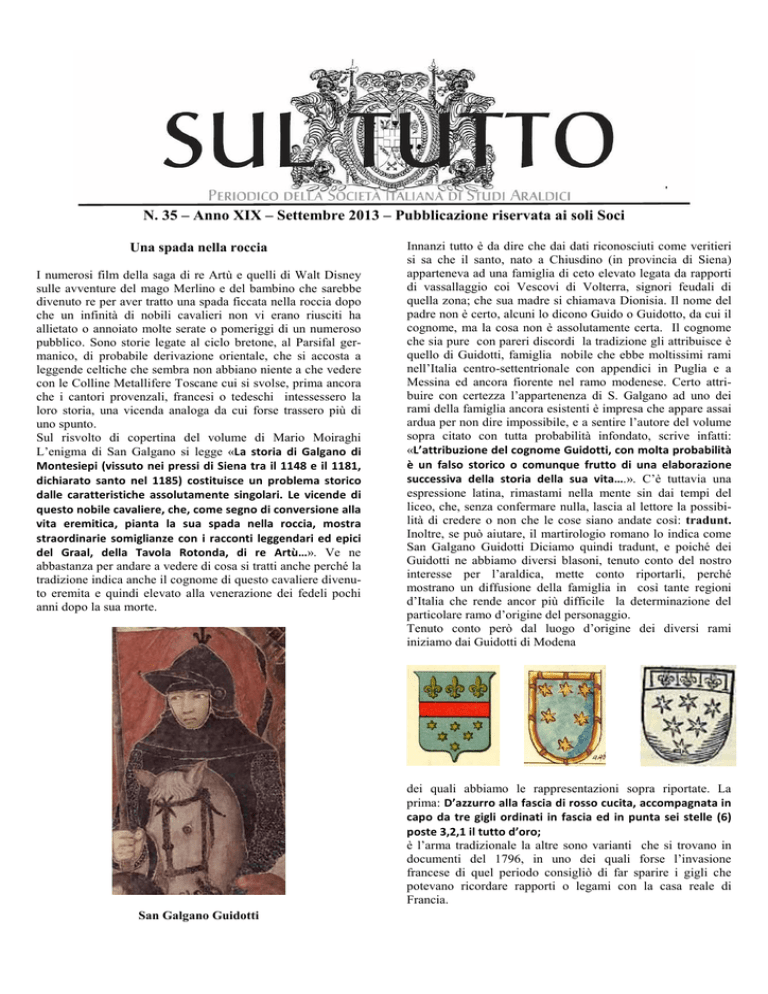

Tenuto conto però dal luogo d’origine dei diversi rami

iniziamo dai Guidotti di Modena

dei quali abbiamo le rappresentazioni sopra riportate. La

prima: D’azzurro alla fascia di rosso cucita, accompagnata in

capo da tre gigli ordinati in fascia ed in punta sei stelle (6)

poste 3,2,1 il tutto d’oro;

è l’arma tradizionale la altre sono varianti che si trovano in

documenti del 1796, in uno dei quali forse l’invasione

francese di quel periodo consigliò di far sparire i gigli che

potevano ricordare rapporti o legami con la casa reale di

Francia.

San Galgano Guidotti

Altro ramo assai importante della famiglia è il bolognese che a

sua volta ne diede origine a diversi altri:

Altro ramo è quello dei Guidotti di Lucca che presentavano

quest’Arma

Di questi stemmi il primo a sinistra è certamente vero:

D’azzurro a sei stelle (5) poste 3,2,1 col capo d’azzurro a tre

gigli d’oro fra i quattro pendenti di un lambello di rosso.

L’altro è indicato su internet come arma del ramo di Modena

ma sulla sua veridicità non si è certi in quanto si rifà all’arma

del ramo fiorentino dei Guidotti, che, come di seguito indicato presenta numerosi alias. I primi due

Troncato: nel primo d’oro, al leone leopardato d’azzurro, nel

secondo d’argento a tre pali d’azzurro.

Si potrebbe a questo punto continuare ancora a lungo perché

di questa famiglia esistono rami a Siena, a Pistoia, a Bari a

Messina, i Guidotti del Mugello, i Guidotti Magnani ed altri

ancora, Nell’armoriale delle famiglie italiane sono poi

riportati ancora altre stemmi o blasonature relative ai vari rami

della famiglia Guidotti, fra cui, seppure incompleta una descrizione del blasone del ramo senese, che per contiguità

territoriale potrebbe essere quello cui con maggiore probabilità avrebbe potuto appartenere il santo se fosse vissuto qualche tempo dopo, oppure pisana da quel che scrive il Moiraghi,

che fa presente come il vescovo di Volterra fosse anche

l’Arcivescovo di Pisa. Onestamente non si ha però nessun

elemento per indicare a quale dei rami della famiglia il santo

possa appartenere, tuttavia dato che l’origine di tutti i Guidotti

è nel ceppo modenese è a questo che in qualche modo sembra

dovercisi riferire.

La storia di questo santo per molti versi assomiglia a quella di

un romanzo, nato, fra il 1148 ed il 1150, da nobile famiglia a

Chiusdino, un paese nelle vicinanze di Siena, la tradizione

indica che venne investito quale cavaliere e che come tale

agisse alle dipendenze del Vescovo di Volterra, signore

feudale del luogo, per proteggere il paese da attacchi esterni e

mantenere l’ordine. Periodo nel quale si dimostrò superbo,

violento e dissoluto. Diede una svolta alla sua vita la morte del

padre, dopo la quale, secondo la deposizione fatta dalla madre

nel corso del processo di canonizzazione, ebbe delle visioni

mistiche che lo portarono ad un totale cambiamento nel suo

comportamento. Nella prima gli sarebbe apparso in sogno San

Michele Arcangelo, il capo supremo dell’esercito celeste degli

angeli fedeli a Dio che ha il compito di combattere le forze del

male, che lo avrebbe convinto a lasciare le armi sino allora

usate per entrare nella milizia celeste.

A

B

L’arma A: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al

crescente montante di rosso; nel 2° e 3° fasciato, ondato

d’azzurro e d’oro.

L’arma B: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al

crescente volto in banda di rosso; nel 2° e 3° fasciato,

ondato d’azzurro e d’oro.

C

D

L’arma C: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al

crescente montante di rosso; nel 2° e 3° fasciato, ondato

d’azzurro e d’oro; con il capo di rosso caricato di un

leopardo d’oro posto in mezzo a tre gigli dello stesso.

L’arma B: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al

crescente volto in banda di rosso; nel 2° e 3° fasciato,

ondato d’azzurro e d’oro; con il capo di rosso caricato di un

leopardo d’oro posto in mezzo a tre gigli dello stesso.

Sempre a Firenze si trova ancora un'altra arma dei Guidotti,

del tutto diversa dalle precedenti: D’oro al cervo saliente di

rosso.

2

In una seconda visione l’arcangelo lo avrebbe portato al

cospetto della Madonna e dei dodici Apostoli. Il terzo evento

decisivo ai fini del suo totale cambiamento di vita avvenne nel

viaggio cui sua madre lo aveva costretto per andare a visitare

la fanciulla designata su promessa sposa. Giunto ad un punto

del suo viaggio il suo cavallo rifiutò di andare avanti, dovette

tornare indietro e ritentò ancora il giorno successivo, qui la

scena si ripeté. Galgano allora si fermò in preghiera e chiese al

Signore perché il cavallo lo portasse dove avrebbe trovato la

sua pace spirituale. Giunto sulla collina di Montesiepi l’animale si fermò, Galgano comprese di essere giunto a destinazione e di dover entrare a far parte della milizia celeste, sfoderò quindi la spada e la conficcò nel terreno come una croce.

vita di san Gal gano costituisce l’elemento reale e morale di

maggior conte-nuto. Galgano diviene così il cuore simbolico,

e il modello di riferimento per la figura del cavaliere che

raggiunge l’apice della propria missione , trasformando la

spada nella croce della militia Christi».

Che dunque la storia di questo santo abbia in qualche modo

influito nella creazione e sviluppo delle avventure legate alla

ricerca del Santo Graal appare abbastanza plausibile e probabilmente attraverso i canali indicati sempre dal Moiraghi, attraverso gli scambi fra l’Europa centrale e Pisa, allora potenza

marinara di prima grandezza.

P.G.

I plenipotenziari del Regno di Sardegna a Cherasco

Era il Natale del 1180, si diede quindi all’esperienza eremitica

e l’anno successivo, dopo aver ottenuto da papa Alessandro III

il permesso alla fondazione di una comunità monastica, nel

novembre morì. Subito dopo la morte del santo a Montesiepi

venne costruita una cappella, al centro della quale si trova il

masso entro il quale il cavaliere infisse l’arma. Un paio di secoli dopo nella parte inferiore della torre campanaria venne

realizzata una cappella più piccola della precedente che fu affrescata dal Lorenzetti.

Nel frattempo, persone invidiose del gesto compiuto andarono

per svellere la spada ma non ci riuscirono, altri tentativi effettuati nel secoli seguenti sin quasi ai giorni nostri, non sono

riusciti a trarre la spada dal terreno in cui era stata conficcata.

L’ultimo tentativo fu infatti compiuto da un vandalo nel 1993

L’hanno rotta ma non sono riusciti ad estrarla. Esami scientifici hanno comunque accertato la presenza del metallo della

lama anche in profondità, mentre la spada, a giudizio di esperti che ne hanno esaminato la parte sporgente, corrisponde perfettamente ad una vera spada del XII secolo. Abbiamo quindi

in Italia, sulle colline a sud ovest di Siena, la nostra spada

nella roccia, frutto però non della poesia dei trovatori ma di

fatti che hanno solide prove di realtà.

Lo studio del professor Moiraghi a questo punto determina

una serie di identità fra la storia del Graal e quella di Galgano

e altrettante differenze tanto da fargli scrivere che: «la storia

del Santo toscano vive di una propria vita e proprie immagini, la cui connessione con la Bretagna o non esiste o pur

sembrando di esistere, deve essere rivista, perché na-scon

de significati reconditi». Infine tenuto conto che la vicenda di

Galgano è ricca di simboli cavallereschi, il professore

suppone che il Chretien e il Wolfram, rispettivamente autori

del Perceval francese (1190) e del Parzifal tedesco (1210) si

siano in qualche modo appropriati della sua storia. Afferma

infatti che «Se il complesso leggendario per-siano costituisce

la parte più consistente della futura materia di Bretagna, la

Nell’anniversario della firma del Trattato di Cherasco avvenuta nella notte fra il 27-28 aprile si è tenuta in questa cittadina piemontese la tradizionale rievocazione, che oltre a rivangare la vittoria dell’allora generale Bonaparte ha voluto richiamare alla memoria i plenipotenziari del re Vittorio Amedeo III

alla trattativa. Venne chiesto ad un membro della SISA d’intervenire sull’argomento e di seguito se ne riporta l’intervento.

La notte fra il 27 ed il 28 aprile 1796 con la firma della tregua

d'armi da parte dei due inviati sabaudi, il generale Giuseppe

Sallier de la Tour e il colonnello Enrico Costa di Beauregard,

si concluse la cosiddetta Guerra delle Alpi, iniziata nel 1792

con l’invasione da parte della Francia della Savoia e di Nizza,

senza essere preceduta da alcuna dichiarazione di guerra,

proseguita per quattro anni con una resistenza che indispettì i

Francesi che ritenevano di raggiungere in pochi giorni Torino

e che ebbe il suo epilogo sui campi vicino a Mondovì dopo le

vittorie riportate da Bonaparte sugli Austriaci a Montenotte,

Millesimo e Dego, che lasciarono isolato l'esercito sardo. La

cui sorte era segnata ma che malgrado fosse con reparti ridotti

a meno della metà della forza organica mostrò sulle colline attorno a Mondovì una combattività ed una compattezza che

meravigliò lo stesso avversario: quei soldati, fra cui certamente erano molti antenati dei presenti, fecero molto di più di ciò

che era lecito aspettarsi dalle loro condizioni, in quell'ultima

battaglia si battevano infatti per difendere le loro case e la loro

patria. Anche se consci di dire una cosa in contrasto con gli

storiografi sia del tempo, sia risorgimentali sia di gran parte

dei contemporanei, furono loro i veri patrioti, non coloro che

sono stati ammantati di questo titolo una volta giunti i

Francesi per aver indossato il berretto frigio ed essersi rivoltati

contro l’autorità costituita dopo essere stati foraggiati dagli

invasori e guidati da alcuni rinnegati.

La battaglia di Mondovì

3

Nella piana di Mondovì dopo una difesa accanita i resti

dell’esercito piemontese si piegarono alla superiorità numerica

dei Francesi, al terzo attacco essi sfondarono le linee

piemontesi e non vi fu più nulla da fare se non ripiegare e

chiedere una tregua d’armi. Il generale Colli, l’ufficiale

dell’esercito austriaco imposto quale comandante dell’armata

austro-sarda, non poteva evidentemente essere il

plenipotenziario del re Vittorio Amedeo III, fu così scelto per

andare a trattare l’armistizio coll’allora generale Bonaparte, il

generale Giuseppe Sallier de la Tour di cui il sovrano aveva

profonda stima e fiducia, al quale si affiancò Enrico Costa di

Beauregard che come capo di Stato maggiore dell’armata

meglio di ogni altro conosceva la situazione.

Arma Costa di Beauregard

Quest’ultimo discendeva da una famiglia che sin dalla prima

metà del Seicento si era posta al servizio dei Duchi di Savoia,

figlio di un appassionato agronomo aveva scelto di

intraprendere la carriera militare ed aveva raggiunto il grado

di capitano divenendo fra l'altro un eccellente topografo. Dopo

il matrimonio e l’arrivo dei figli, cambiò i gradi di capitano

con l'incarico di gentiluomo di camera di S.M. che gli lasciava

più tempo per dedicarsi alla famiglia. La sua posizione

rispetto alle idee portate dalla rivoluzione francese non era del

tutto contraria vedeva positivamente quelle di rinnovamento in

merito alla giustizia sociale, ma non accettava minacce, né

cambiamenti di sovranità, né di mettere in discussione

l'autorità del sovrano cui era pronto a dare la vita. All'inizio

del 1792, quando la minaccia francese si fece sentire più

pressante volle rientrare anch'egli nell'esercito e per ottenerlo

dovette penare molto. L'incarico di gentiluomo di camera del

re era incompatibile con quello di ufficiale, dovette quindi fare

una lunga trafila burocratica per essere esentato da questo

incarico ed essere riammesso nelle file dell'esercito, dove

rientrò col suo grado. Fu testimone dell'invasione della Savoia

nel 1792 e della inettitudine del generale Lazary che non fu in

grado di organizzare un minimo di resistenza malgrado avesse

ai suoi ordini truppe eccellenti. Nel 1793 entrò nel reggimento

dei Granatieri Reali dove divenne prezioso collaboratore del

suo comandante il colonnello Bellegarde. Nell'aprile del 1794

era sull'Aution col figlio Eugenio sottotenente dei Granatieri, i

Francesi entrati nel territorio della neutrale repubblica di

Genova presero alle spalle le difese piemontesi, durante i

combattimenti il figlio venne ferito e a seguito della ferita

morì qualche giorno dopo, sostituito dal fratello Vittorio, poco

più che quattordicenne. Il re per il suo comportamento durante

la ritirata al Colle di Tenda, lo promosse maggiore e l'anno

dopo tenente colonnello ed accolse la richiesta del generale

Colli di averlo come capo di Stato Maggiore. Nell'ottobre del

1795, i Francesi battuti gli Austriaci a Loano li costrinsero a

lasciare la Liguria, si rivolsero quindi contro i Piemontesi

schierati sulla displuviale delle montagne fra Piemonte e

Liguria, e risalendo per le valli che dalla costa scavalcano le

Alpi Liguri li presero sul fianco e sul tergo costringendoli ad

4

una ritirata durante la quale dovettero aprirsi il passo combattendo per raggiungere Ceva e Mondovì. Il Costa di Beauregard fu quindi chiamato dopo questo all'opera di riordinamento delle unità piemontesi fra mille difficoltà e fece il

possibile. Nella seconda decina di aprile del ‘96 i Francesi

battuti gli Austriaci investirono le posizioni piemontesi attorno

a Mondovì, le truppe fecero quel che poterono come ho già

detto. Poi fu inviato a Cherasco ad affiancare il generale de la

Tour per le trattative dell’armistizio. In merito alle quali scrisse nella lettera che indirizzò alla moglie: «Ho passato una

notte terribile. Ho firmato per ordine del re una tregua d’armi col generale Buonaparte alle condizioni più umilianti e

più pericolose … il tutto aspettando che si compiaccia di

darci una pace a suo capriccio … C’è da morire di rabbia e di

vergogna.». Dopo la firma della pace pur essendo savoiardo

non fu espulso dal Piemonte perché un articolo segreto del

trattato di pace consentiva al sovrano di poter utilizzare i

savoiardi già al suo servizio. Così riprese il suo incarico, e fu

chiamato a ricostituire la forza armata, parte della quale fu

inviata a combattere a fianco dei Francesi contro gli Austriaci,

poi quando il generale Brune, che aveva sostituito Napoleone,

volle chiudere la partita e costrinse il sovrano sabaudo a rinunciare al trono ed a partire per la Sardegna, rimase al suo posto

secondo gli ordini ricevuti. All’arrivo dei Russi guidati dal

Suworof con la parte di quel rimaneva dell'esercito si schierò

con essi e venne nominato quartiermastro generale dell'esercito, poi la politica di Vienna che voleva mano libera in Italia

fece sì che Suworov fosse dirottato altrove, il ritorno di Napoleone e la battaglia di Marengo misero poi fine alla speranza

di liberarsi dei portatori della libertà. Nei 14 anni che passarono fra Marengo e la fine del dominio francese, visse in ritiro, ospite con la moglie e la famiglia a casa del cognato. La

sua opera fu preziosa nel 1814, nel momento in cui giunsero le

truppe austriache in Savoia, perché con l’autorità che gli derivava dai suoi trascorsi impedì ogni ritorsione contro quella

parte della popolazione che, indottrinata da 20 anni di propaganda filo francese, aveva fatto opposizione, ciò malgrado che

i rivoluzionari filo francesi gli avessero messo in prigione il

padre, che a seguito delle torture subite era morto, e confiscato

le proprietà. Il re nel ’14 per il suo passato lo promosse maggior generale, lo nominò capo di Stato Maggiore e Quartiermastro generale ma preferì non tornare in servizio.

L’altro plenipotenziario sabaudo, il più noto, era Giuseppe

Amedeo Sallier de la Tour, appartenente ad una famiglia che

da tempo aveva fornito a Casa Savoia magistrati, diplomatici e

militari. Entrato, nel 1745, ancora tredicenne quale sottotenente nel reggimento dei Dragoni del Genevese combatté

nella guerra di successione d’Austria, comportandosi molto

bene, dopo la guerra proseguì in carriera, salendo sino al

grado di maggior generale, mantenendo, anche da generale

come accadeva allora, il comando del suo reggimento.

A

B

A: Arma dei Sallier de la Tour. B: Arma indicata dal de Foras

per i Sallier de la Tour decorati dell’Ordine della SS.ma

Annunziata

Se si scorrono le patenti con le quali vengono motivate le sue

promozioni si leggono ripetute le parole, zelo, applicazione,

esattezza, lodevoli saggi di fermezza, doti che lo avevano

fatto grandemente apprezzare al sovrano. Ma poiché è

soprattutto in guerra che si fa la fama di un generale, egli se la

acquistò nel 1793 nella campagna per il tentativo di

riconquista della Savoia. Era agli ordini del fratello, Vittorio

Amedeo, comandante del corpo d’armata della Val di Susa,

chiamato a concorrere all’azione del corpo comandato dal

Duca di Monferrato che avrebbe attaccato i Francesi passando

dal Piccolo S. Bernardo, mentre egli sarebbe passato per il

Moncenisio. Giuseppe de La Tour ebbe il comando

dell’avanguardia e scendendo dal Moncenisio si fece strada

rapidamente con ardite manovre tanto che ebbe l’ordine di

andare a raggiungere la colonna del Duca di Monferrato con la

quale raggiunse Moutiers dove dovette fermarsi, perché il

principe, secondo le direttive della Corte, venne chiamato a

diffondere proclami senza andare ancora avanti, nella speranza

che minacce e lusinghe avrebbero convinto i Savoiardi ad

insorgere contro i Francesi, cosa che non avvenne, perché chi

venne mandato ad organizzare le rivolte fu lasciato senz’armi

e senza denaro. Poi a fronte della controffensiva francese

guidata dal generale Kellerman, al de la Tour fu affidato il

compito di comandare la retroguardia per proteggere il

ripiegamento del grosso delle forze oltre il San Bernardo.

Compito che assolse egregiamente, tanto che poco dopo a

riconoscimento della sua bravura venne promosso tenente

generale. Nel maggio del 1794 ebbe il comando del corpo

d’Armata della Valle di Susa, in un momento particolarmente

critico, perché i Piemontesi avevano perso il Moncenisio,

parte delle valli di Susa e del Chisone sino all’altezza di

Exilles e Fenestrelle. Seppe mantenere le posizioni e

nell’inverno fra il 94 ed il 95, riconquistò gran parte del

terreno perso. Nel febbraio del ’95 fu a capo della delegazione

che a Milano con l’Arciduca Ferdinando definì la

pianificazione operativa per la campagna dei mesi successivi e

in aprile assunse il comando del corpo d’armata che presidiava

il settore montano dal Colle di Tenda alla Val Germanasca,

riuscendo a respingere i tentativi francesi di guadagnare

terreno in quel settore. Nel febbraio del ’96, alternando

compiti di comando ai diplomatici, fu inviato a Vienna a

pianificare la campagna del ’96, dove fece ogni sforzo per

convincere gli Austriaci ad intervenire in forze, non poteva

credere che essi, a partire dall’Imperatore, mentre

assicuravano di aver già avviato in Italia consistenti rinforzi e

di essere pronti ad inviarne altri, non avessero in realtà alcuna

intenzione di far fronte agli oneri che a parole dicevano di

volersi assumere, perché, come scrisse l’ambasciatore

piemontese alla corte austriaca, “il carattere franco e leale di

questo valoroso ed onesto soldato è tale che gli ripugna di

non credere alle assicurazioni delle persone con cui sta

trattando”. Quando tornò in Piemonte ai primi di aprile era

già in corso l’offensiva francese. Il 13 aprile fu incaricato dal

re di raggiungere ad Acqui il generale austriaco Beaulieu, che

aveva il comando dell’armata austriaca da cui dipendeva

anche la piemontese, per concordare il da farsi, vi giunse dopo

le sconfitte di Montenotte e Millesimo e alla notizia di quella

di Dego, qui trovò una situazione di caos totale dalla quale era

chiaro che gli Austriaci avrebbero cercato solo di salvare il

salvabile dei resti del loro esercito. Il re gli dette allora ordine

di raggiungere il generale Colli e di assumere il comando delle

truppe piemontesi se questo si fosse dato ammalato o si fosse

assentato, aveva presentato infatti le sue dimissioni a Vienna.

Giunse a Mondovì nel pieno della battaglia ma poiché il

generale Colli era al suo posto, non tirò fuori dalla tasca il

foglio della sua nomina. Assisté qui alla disperata resistenza

delle truppe piemontesi di cui ho già detto. Il 27 aprile

ricevuta la lettera con la quale il re lo incaricava di andare a

trattare l‘armistizio con Bonaparte scrisse al sovrano: «…il

gen. Colli mi ha consegnato la lettera del Marchese di

Cravanzana in data di oggi il cui contenuto è l’ordine di V.M.

di recarmi subito dal generale Bonaparte per trattare un

armistizio. Obbedisco e parto all’istante, assicurando a V.M. il

mio zelo, ma osservando che il Marchese di Cravanzana che

era certo a conoscenza delle intenzioni di V.M. riguardo alle

condizioni dell’ armistizio da proporre, non me le ha fatte

conoscere, e che la memoria allegata alla sua lettera non

contiene che vaghi cenni sugli aspetti d’interesse, ma un solo

ordine preciso concludere e firmare l’armistizio, temo che il

mio zelo non potrà rimpiazzare questa mancanza

d’istruzioni». Ciò spiega le difficoltà in cui venne a trovarsi e

la necessità di dover accettare le durissime condizioni

dell’armistizio, cui seguì la pace di Parigi del mese dopo.

Dopo questo ebbe un periodo di stasi, i sovrani preferirono

averlo accanto piuttosto che fuori Torino, poi nel dicembre del

’97 fu nominato governatore della città e provincia di

Alessandria, area di grande importanza strategica per la

sopravvivenza del Piemonte. Nel dicembre del 1798 alla

partenza dei sovrani per la Sardegna si ritirò a vita privata. Fu

però uno spazio breve perché nel maggio del ‘99 quando le

truppe del generale Suworov riconquistarono il Piemonte,

liberandolo dai Francesi, nel maggio venne investito di tutti i

poteri in campo militare, politico ed economico che cedette

poi a Thaon de Revel quando questi fu nominato

Luogotenente Generale del Re e a lui venne affidato il

compito di ricostituire l’esercito, cosa che gli riuscì bene,

tanto che le truppe regie, insieme alle austriache batterono più

volte i Francesi e giunsero a riconquistare Nizza. Venne

premiato per questo con l’Ordine Supremo della Santissima

Annunziata di cui fu insignito nel novembre del ‘99. Al

ritorno dei Francesi guidati da Napoleone, dopo Marengo,

mentre il figlio Vittorio Amedeo si arruolava nell’esercito

austriaco per continuare a combattere contro l’invasore, lui si

mise a riposo. La sua fedeltà fu riconosciuta alla

Restaurazione quando venne nominato Maresciallo di Savoia.

Due belle figure di ufficiali dell’antico esercito di Sardegna,

ambedue Savoiardi quasi a voler sottolineare la fedeltà di

questi antichi sudditi della dinastia sabauda, che seguirono

passo a passo con indomabile energia tutte le vicende di quel

sanguinoso dramma, non piegati dal dolore delle perdite

familiari e dai problemi economici conseguenti alla confisca

dei beni, cui venne affidato uno dei compiti più duri per un

soldato che aveva speso tutto se stesso per il suo paese al di

sopra del limite delle sue possibilità, e che ben

rappresentavano le migliaia di uomini che avevano combattuto

non tanto contro le nuove idee ma per difendere le proprie

case da un’aggressione ingiustificata e dai saccheggi che ne

seguirono.

MDB

5

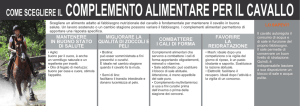

Il CAVALLO,

fra le più belle conquiste dell’uomo

Il cavallo insieme al leone ed all’aquila è uno degli animali

araldici per eccellenza. Può venire rappresentato sia montato

da un cavaliere armato e bardato secondo l’uso del tempo

oppure più semplicemente nudo e anche in questo caso in

varie posture, allegro, spaventato, inalberato. Riguardo la

simbologia un noto antico araldista scrisse :«Il più nobile che

si pone nell’arme egli è il cavallo, per cui cominciarono i gesti

eroici di que’cavalieri che i loro nomi resero immortali. Ei fu

dedicato al Sole e a Marte, essendo un animale bellicoso e

magnanimo, che però indica magnanimità e vittoria, ed è

verace contrassegno del cavaliere».

Si vuol qui prima di riportare l’interessante articolo del

Generale Massimo Jacopi, già comandate delle Batterie a

Cavallo, che traccia un sintetico profilo del ruolo del cavallo

attraverso i secoli, ricordare almeno alcune delle forme in cui

viene rappresentato

fermo

inalberato e brigliato

spaventato

6

allegro

Dopo questa breve parentesi araldica il lavoro del Generale

Jacopi,

ALFS

Il rinnovato interesse da parte dell’uomo per il cavallo

costituisce una occasione per raccontare il ruolo essenziale

del cavallo nella storia dell’uomo e della società.

I cavalli che ornano i vari siti archeologici del mondo, a fianco

dei bisonti, degli orsi e dei cinghiali, ci ricordano che nel

paleolitico superiore gli uomini cacciano il cavallo per nutrirsi. Il suo addomesticamento risalirebbe a circa 5.500 anni

fa. Le più antiche vestigia archeologiche che l’attestano si trovano in Asia centrale, nel nord del Kazakistan, sul sito di

Botai.Il cavallo, presente allo stato selvaggio nel continente

asiatico, viene introdotto addomesticato in Cina, in Asia

occidentale, in Europa ed in Africa, con l’avanzare delle tribù

nomadi.

L’equitazione o l’arte di montare a cavallo appare solamente

nel’Antichità, quando l’uomo scopre che egli può utilizzare la

potenza e la rapidità della sua cavalcatura per spostarsi, per

cacciare e combattere i suoi nemici. Le prime rappresentazioni

artistiche dei cavalli addomesticati compaiono in Mesopotamia, fra il 2300 ed il 2100 a.C., sotto l’impero degli Accadi.

A partire da -2° millennio, due popoli del Vicino Oriente, i

Kassiti e gli Hurriti, contribuiranno allo sviluppo dell’allevamento del cavallo. Diventato un animale di prestigio, per la

sua utilizzazione militare e cinegenetica, il cavallo diventa

l’oggetto di una trattatistica specializzata. Per gli Egiziani esso

è, ad esempio, contrariamente all’asino, bestia da soma per eccellenza, una creatura nobile e coccolata.

L’armata dell’imperatore Qin

Il cavallo da guerra sarebbe stato introdotto in Egitto dagli

Hyksos, provenienti dall’Asia, allo stesso tempo del carro

intorno al -17° secolo prima della nostra era. Fino ad allora,

gli Egiziani lo impiegavano solamente per dei compiti,

diciamo civili. All’epoca del Nuovo Impero, la battaglia di

Kadesh, che ha luogo nel -14° secolo nel sud della Siria

attuale, costituisce uno degli esempi più conosciuti dell’impiego in massa dei carri da combattimento. Essi contribuiscono ad evitare il peggio a Ramesse 2° di fronte agli Hittiti, superiori di numero. Un celebre bassorilievo del tempio di

Abu Simbel rappresenta il faraone sul suo carro alla testa della

sue truppe speciali.

spaventato

corrente

Il poema intitolato La terza battaglia di Kadesh evoca l’amore

per i due cavalli del suo attacco e precisa anche i suoi nomi:

“Vittoria a Tebe” e Mut è soddisfatto”. Gli Hittiti dominano

anche loro l’arte dell’addestramento del cavallo. I documenti

più antichi conosciuti, che trattano della maniera di seguirli e

curarli, sono dovuti a Kikkuli, un cavaliere hurrita, al servizio

degli Hittiti. I metodi di allevamento moderni si ispirano ancora a questo testo. Il cavallo da guerra è così entrato nella storia

dell’umanità. Nel -853 il re assiro Salmanazar 3°, impegna

nella battaglia di Qarqar, sempre in Siria, 2 mila carri e 5.500

cavalieri, con i quali affronta le truppe a cavallo e cammellate

della coalizione dei regni di’Egitto di Siria e d’Israele.

In Cina - dove il cavallo, spesso associato al dragone,

rappresenta un animale celeste - il primo imperatore Qin Shi

Huang-di, che regna dal -221 al -210, si fa costruire un

mausoleo a misura della sua megalomania. Negli anni 1980,

gli archeologi hanno riportato alla luce, nei pressi di Xian, su

una superficie di circa 21 mila m2, un esercito di terracotta a

grandezza naturale. In tale contesto, risultano allineati, come

in una parata, 130 carri da combattimento in legno, centinaia

di cavalli alti m. 1,50 e più di 8 mila soldati in armi. Qin,

unificatore dell’immensa Cina, non avrebbe certo portare a

buon fine la sua opera senza l’impiego del cavallo.

Bucefalo sia morto per le ferite riportate nella battaglia di

Hydaspe nel -326, oppure sia vissuto fino a 30 anni. In ogni

caso il suo proprietario lo innalzerà al rango di dio e fonderà

sulla sua tomba la città di Bucefalo, al giorno d’oggi Phalia

nel Pakistan.

Alessandro Magno ed il suo cavallo Bucefalo

I cavalli dell’Imperatore Qin

In Occidente, dove l’uso della staffa e della sella,

contrariamente all’Asia, risulta ancora ignorato, i Greci ed i

Romani impie-gano ugualmente dei carri con attacchi, sia per

la guerra, come anche per le corse nei circhi. Un celebre

cratere di Vix, probabilmente fabbricato in un laboratorio

greco dell’Italia del sud, mostra 8 quadrighe, ovvero un carro

da combattimento a due ruote ed un attacco di quattro cavalli

di fronte.

Cavalleria leggera o pesante

La guerra da quel momento si svolge anche a cavallo. Gli

Assiri sono i primi a sviluppare una cavalleria, seguiti dagli

Sciti. Essa viene denominata “leggera”, in quanto costituita da

combattenti senza armatura, dotati di arco e di armi da getto,

per contrapporla alla cavalleria “pesante”, che sarebbe stata

istituita, sai dai Persiani, sia dai Sarmati. La necessità di

proteggere gli uomini ed i cavalli porta a selezionare delle

razze capaci di sopportare il peso di una corazza. Questi

cavalieri e le loro monture, pesantemente protetti e designati

con il termine di “catafratti”, vengono impiegati per sfondare

le formazioni della fanteria nemica. La maggior parte dei

popoli dell’Eurasia occidentale, dai Parti ai Bizantini,

passando poi per i Romani sotto l’Impero, hanno sviluppato

questo tipo di formazione, antenata della cavalleria medievale.

Essa costituisce l’arma decisiva delle truppe macedoni di

Filippo 2° di Macedonia e di suo figlio Alessandro Magno.

Ed è proprio in sella a Bucefalo, che Alessandro conquista il

suo impero fino all’India. Non sappiamo esattamente se

Un'altra cavalleria celebre è quella costituita, più di 10 secoli

dopo da Carlo Magno. Il suo sviluppo deve molto allo

scontro frontale degli eserciti carolingi con i cavalieri

provenienti dall’Asia centrale, gli Avari, che minacciano le

frontiere occidentali dell’Impero. Ogni tribù dispone di una

cavalleria pesante, formata da guerrieri che indossano la

corazza e che maneggiano la lancia e da cavalieri più mobili,

muniti di arco a doppia curvatura, ai quali è attribuito io

compito di molestare ed assillare il nemico. Se forse gli Avari

non possono essere considerati gli inventori della staffa,

nondimeno essi sono quelli che l’hanno introdotta in

Occidente. La staffa, accessoria dell’arte equestre, conferisce

al cavaliere un migliore assetto e gli consente di caricare,

armato di lancia e della sua spada, che mantiene a due mani.

Allo stesso modo, la comparsa della sella foderata e dei ferri

da cavallo per proteggere i piedi dei cavalli, due oggetti la cui

esistenza viene attestata in Europa nel 10° secolo. Il celebre

Arazzo di Bayeux (il famoso telo ricamato che narra la

conquista dell’Inghilterra da parte dei Normanni nel 1066), ci

evidenzia che ben 202 quadrupedi (cavalli e muli) facevano

parte della spedizione del duca Guglielmo di Normandia.

Arazzo di Bayeux - Particolari

7

Il cavallo nel Medioevo, animale nobile per eccellenza, viene

ricordato nella letteratura epica, come il cavallo Broiefort, la

fedele cavalcatura di Ogier o Ogerio, compagno di Carlo Magno o come il cavallo Baiardo, dotato di poteri magici, figura

della chanson de geste delle Ardenne, da non confondersi con

il Baiardo, cavaliere “senza macchia e senza paura”, di ben 5

secoli più tardi.

Nella società medievale, il cavallo viene designato con diversi

termini a secondo il suo ruolo: “destriero”, animale di grande

taglia, impiegato nei tornei ed, in teoria, per il combattimento.

In realtà il suo prezzo d’acquisto molto elevato gli risparmia le

cariche sanguinose. Il “corsiero”, certamente meno oneroso,

gli viene generalmente preferito. Questo, rapido e più leggero,

viene anche particolarmente apprezzato per la caccia. Alla fine

del Medioevo, l’animale viene bardato con placche di ferro,

così come l’uomo che lo monta e sarà una delle ragioni della

disfatta francese di Crecy nel 14° secolo. Gli arcieri inglesi

hanno, infatti, vinto la cavalleria pesante, attaccando i loro

cavalli e successivamente eliminando i cavalieri immobilizzati

sotto il peso delle loro armature. Ma non si deve confondere il

destriero ed il corsiero con il “palafreno”, cavalcatura di

prestigio per la parata, mentre il robusto “ronzino” è adibito al

trasporto di pesanti carichi. Quest’ultimo, considerato comune

e di poco valore, costituisce il cavallo dei cavalieri poveri e la

cavalcatura degli uomini d’arme. Per quanto concerne il bravo

cavallo da soma costituisce un animale da tiro o da basto,

mentre la giumenta è il piccolo cavallo con andatura ambia,

preferito dalle dame più ricche dell’aristocrazia.

A partire dal 16° secolo, il declino della cavalleria porta ad

una relativa minore importanza della cavalleria pesante a

vantaggio di quella leggera. I cavalieri, molto mobili, vengono

armati con armi bianche o da fuoco. I conquistadores spagnoli,

arrivati con le loro cavalcature, reintroducono sul suolo americano il cavallo, scomparso nell’era glaciale. Gli animali,

diventati nuovamente selvaggi, popoleranno le grandi piane

del nord e verranno addomesticati dalle tribù indiane americane. L’indiano ed il suo cavallo sono ormai pronti per entrare

nella leggenda dell’Ovest americano.

Cariche … al trotto

In Europa, quando si dice cavalleria, la si abbina di norma ad

un modo di vivere determinati valori ed in caso di conflitto

alla … carica. Il termine evoca da solo, nella memoria

collettiva, i cavalieri lanciati al galoppo sui campi di battaglia.

Una rappresentazione, parzialmente inesatta. In realtà. L’andatura e lo sviluppo della carica varia a seconda dei reggimenti e delle epoche. In effetti, secondo quanto riferisce un

esperto cavaliere (1): “L’addestramento degli uomini e delle

cavalcature, capaci o meno di sostenere le più veloci andature, il peso delle armi difensive, la scelta e le armi da fuoco o delle armi bianche costituivano altrettanti elementi che

spiegano perché i corazzieri degli inizi della Guerra dei 30

Anni caricavano al trotto e che i cavalieri di Carlo 12° di

Svezia (re, 1697-1718) caricavano al galoppo”. La carica al

galoppo diviene di nuovo l’andatura delle cariche di cavalleria

dell’Europa dell’Ovest solamente a partire dalla seconda metà

del 18° secolo, sotto la pressione del re di Prussia, Federico

2°, che lancerà sistematicamente i suoi squadroni al galoppo.

Dai corazzieri di Napoleone alle Guerre Mondiali

Le cariche della cavalleria della Grande Armée di Napoleone

contribuiranno a forgiare la leggenda imperiale. La più grande

e la più celebre è stata quella del maresciallo Gioacchino

Murat ad Eylau, alla testa di 8 mila cavalieri, l’8 febbraio

1807; forse la più gloriosa è da considerare quella del ge8

nerale Lassalle, ucciso a Wagram il 6 luglio 1809. I reggimenti di corazzieri e di carabinieri, protetti da corazze e da

elmetti e montati su dei possenti cavalli, vengono utilizzati per

gli attacchi frontali.

Scontro di cavalleria alla battaglia di Wagram (1809)

Il generale Lassalle guida la sua ultima carica a Wagram

I Dragoni, sebbene facciano parte della cavalleria pesante - o

grossa cavalleria - essi sono sprovvisti di corazzetta. La cavalleria leggera è costituita da ussari, lancieri, cavalleggeri e da

cacciatori. Il loro compito è quello di assillare l’avversario, a

colpi si sciabole e con cariche improvvise e ripetute sui fianchi.

La carica dei Dragoni del Re a Carassone (1796)

Le cariche vengono condotte in formazione o in ordine sparso

e vengono, di norma, lanciate sull’artiglieria e sulle

retroguardie, allo scopo di disorganizzare le formazioni avversarie. Il cavallo, cavalcatura del combattente, viene anche

utilizzato per il trasporto del materiale, dei viveri, dei feriti …

dei bagagli degli ufficiali superiori e dei generali. Un

elemento, tratto da un dizionario militare della fine del 19°

secolo, precisa che un cavallo posto in attacco per il traino,

può tirare un carico di 700 Kg. per 10 ore al giorno.

Durante la Grande Guerra sono presenti un gran numero di

cavalli al fronte e la mobilitazione di guerra (acquisti e

requisizioni) riguarda anche il quadrupede. Questa presenza

importante del cavallo riflette il posto ancora rivestito

dall’animale in una società in corso di industrializzazione, ma

sostanzialmente ancora rurale. La grande maggioranza degli

animali viene impiegata per la trazione. Gli equidi (cavalli o

muletti), nei terreni accidentati o bombardati, dimostrano la

loro efficienza e la loro adattabilità. Nel corso della guerra

l’effettivo dei cavalli andrà progressivamente diminuendo, pur

rimanendo quasi costante quello dell’artiglieria.

La cavalleria italiana dopo Caporetto va a far fronte al

nemico

I progressi della meccanica, con l’impiego dei veicoli

motorizzati, porteranno alla scomparsa progressiva delle unità

di cavalleria e della trazione ippomobile nel corso della 2^

Guerra Mondiale ed in tale contesto, le cariche della cavalleria

polacca, contro i carri tedeschi nel settembre 1939 (ripetizione

delle cariche contro i corri sovietici del 1934) e le cariche

italiane di Isbuschenskij e di Jagodnij, dell’estate 1942, entreranno a far parte della leggenda.

Da ultimo, vale la pena ricordare come, al termine della 2^

Guerra Mondiale, molti ufficiali di cavalleria abbiano sofferto

la fine della Cavalleria, per così dire “storica” ed abbiano accettato con perplessità e grande pena di vedere la loro Arma,

definitivamante separata dal loro secolare e fedele partner, il

cavallo.

Fra questi sembra opportuno citare, a titolo d’esempio, il valoroso maggiore delle Voloire, Emiliano Vialardi conte di Sandigliano (2), reduce d’Africa e partigiano, che nel 1947, decide di lasciare il servizio attivo, lasciandoci questo poetico brano, dal titolo “Tutto è finito”:

“Ed ora tutto è finito. La benzina ha annegato i cavalli e s’è

portata via tutta la bellezza, tutta la poesia, tutta la giocondità

che erano con loro. Le ruote veloci dei trattori villani

sconvolgono quei terreni di brughiera sui quali gli zoccoli dei

nostri cavalli sfioravano appena le erbe rade, nel disteso

galoppo. Rumori di ferraglia, fracasso di arroventati motori,

stridio di freni hanno avuto facile vittoria sull’armoniosa

eleganza dei cavalli ed una massa d’acciaio di un triste grigio

informe ne ha per sempre nascosto gli splendenti colori dei

mantelli. Sulle centenarie tradizioni è passato un vento

d’uragano, che porta il nome di progresso e può ben darsi che

di tante cose belle fosse ineluttabile la fine nel precipitoso

evolversi degli ultimi tempi, anche se qualcosa ancora si

sarebbe potuta salvare, solo che i nostri generali di Roma non

fossero stati così proni ai deliranti ordini del caporale di

Predappio. Con un frego di penna ti stroncarono memorie e

costumanze, gelosamente conservate nei più gloriosi

reggimenti, sostituendo – udite, udite – i laceri e scoloriti

stendardi, che ti facevano piangere a vederli passare, con

altri che ti facevano chiudere gli occhi, tanto erano fiammanti

nella chiassosità delle tinte. Si mutarono regolamenti sanciti

dall’esperienza di molti e molti anni, si tacquero le storie

delle antiche guerre piemontesi e si cominciò alacremente a

distruggere l’Esercito Italiano. Tutto è finito !

Sulle strade corrono adesso le jeeps americane e coprono di

polvere l’epopea dei vecchi cavalli.

Tutto è finito !”

Con questi pensieri pieni di amarezza, di nostalgia e di rimpianto, il maggiore Vialardi, piemontese d’origine e monarchico per cultura e tradizione familiare, lascia un mondo, quello della cavalleria senza i cavalli, che non è più il suo !!

In effetti, la Cavalleria scende da cavallo, le scuderie vengono

trasformate in rimesse per carri armati, i maneggi vengono

asfaltati e … niente più nitriti e tintinnio di speroni .

NOTE

(1) Chauviré Frederic, “Il cavallo nella storia militare”, n.

249 della Revue Historique des Armees del 2007;

(2) Gen. Emiliano Vialardi conte di Sandigliano (Moncalieri

1898 - 1978 Torino) dal suo quaderno di memorie, intitolato

“Commiato”.

Massimo Jacopi

- Spigolature Melitensi -

Nella così ricca produzione storiografica relativa all’Ordine

Giovannita che, voglio ricordare : « Prima di essere militare e

religioso era stato ospedaliero» così come ricordava il re

Ruggiero di Sicilia che, fondando la Grancia di Messina, a

vantaggio dei cavalieri di S. Giovanni, invocava la «maledizione dei trecentodiciotto santi di Dio » sopra chiunque ne

avesse violato i privilegi… e che ben due bolle, una di Pio IV

e l’altra di Pio VI, esentavano da ogni giurisdizione laica ed

ecclesiastica e da ogni tribunale, anche di legati pontifici o di

eminentissimi cardinali, l’Ordine di Malta… trovo alcune

curiosità storico-cerimoniali che, mi piace, evidenziare,

all’attenzione del lettore.

Trattasi di realtà «a sé stanti», del tutto particolaristiche, degne

di non cadere nell’oblio!

9

Un cappellano conventuale pronuncia i voti al fine di

essere ricevuto quale cavaliere dell’Ordine di Malta.

Questa risulta essere una “curiosità religiosa”, per il fatto che

«i cappellani conventuali raramente prestavano i voti di

professione ».

I tre voti sembravano, per questi sacerdoti, quasi inutili, in

quanto, essi, li avevano già pronunciati essendo chierici.

Tuttavia questa professione li faceva “transitare” dal clero secolare a quello regolare e dava loro il diritto di poter ricevere

una commenda.

L’Ordine, da parte propria, cercava di scoraggiare tali generi

di vocazioni !

La cerimonia si svolgeva nella chiesa magistrale della villa

sull’Aventino (dopo la definitiva collocazione dell’Ordine a

Roma). La messa era celebrata da un arcivescovo.

Il Gran Maestro, vestito con il gran mantello nero e larghi

paramenti grigi, portava il gran collare d’oro e sedeva, in coro,

sotto il proprio baldacchino accanto al Vangelo.

La sopravveste grigia, decorata con la grande croce ricamata

di bianco, si presentava al disotto del mantello.

Appese attorno al baldacchino erano collocate le bandiere

delle varie lingue e quella, più grande, dell’Ordine.

Facevano coro al Gran Maestro i membri del Sovrano Consiglio allocati nei banchi ricoperti di drappi rossi.

Vestivano, anch’essi, l’abito da cerimonia con il mantello nero

ornato della croce bianca di lana posta sulla spalla sinistra.

Sul braccio sinistro portavano una larga stola gialla ornata

degli “strumenti della passione” e, dall’apertura del mantello,

si poteva intravedere la tunica gialla dei Balì e quella rossa dei

commendatori.

Sui banchi delle navate spiccavano le uniformi degli altri

dignitari:

i cavalieri di giustizia con i propri paramenti bianchi; i donati

di giustizia con i loro paramenti verdi; i cavalieri d’onore e

devozione con i loro paramenti neri.

Le dame d’onore e devozione con la piccola croce appuntata

sul petto.

Terminata la Messa, il postulante, in mezzo a due padrini,

inginocchiato davanti al Gran Maestro chiedeva quindi di

essere ricevuto ed ammesso nella compagnia dei fratelli della

Sacra Religione dell’Ospedale di S. Giovanni di

Gerusalemme.

Dopo aver risposto a varie domande di rito, poste dal Gran

Maestro, quest’ultimo pronunciava la formula solenne: « Vi

riceviamo quindi con affetto e non vi promettiamo che pane

ed acqua, fatiche e disagi e semplice vestimento».

Quindi, dopo aver assestato un piccolo schiaffo al postulante

che, con le mani appoggiate sul Vangelo, pronunciava la

formula di giuramento: «faccio voto a Dio Onnipotente ed alla Gloriosa Vergine Maria ed al Santo Giovanni Battista, di

osservare e mantenere l’obbedienza, la povertà e la castità come si conviene a tutti i buoni religiosi cattolici», il Gran Maestro, preso il mantello nero gli mostrava la croce bianca ad

otto punte dicendogli: «Questa croce ci è stata data bianca in

segno di purezza. Le otto punte, che vedete, sono il simbolo

delle otto beatitudini».

Quindi lo rivestiva del mantello e della stola.

Il bacio di ubbidienza concludeva la cerimonia.

Trattandosi dell’investitura di un cappellano non era richiesta

la benedizione della spada né degli speroni.

Per lo stesso motivo non era presente, sul leggio, la bolla del

Gran Maestro che lo nominava cavaliere di Malta (cioè atte-

10

stante che, il postulante, aveva presentato le prove di nobiltà

obbligatorie per gli altri professi).

A seguito del Gran Maestro e del Ricevitore, tutti i cavalieri,

poi, si avviavano verso l’uscita della Chiesa.

Le associazioni tedesche dell’Ordine di Malta potevano

vantarsi di conservare intatto l’ideale cavalleresco.

Lo spirito feudale dei propri paesi d’origine, l’arte gotica, il

codice segreto della giustizia e dell’onore, la genuinità della

memoria della “Santa Weheme” avevano contribuito a definire le associazioni della Slesia e quella renano-westfaliana le

più tradizionali e devote dell’Ordine.

I cavalieri tedeschi, al contrario di quelli francesi, (dove non

erano più rappresentati i nomi che avevano illustrato le tre

lingue di Provenza, di Francia e di Alvernia) rappresentavano

il fior-fiore del Gotha germano-cattolico.

Essi andavano fieri della propria prova di Germania costituita

dalla esibizione dei sedici quarti di nobiltà per cento anni e, di

fronte alle quali, impallidivano gli otto quarti, per cento anni,

della prova di Francia ed i quattro-quarti, per duecento anni,

della prova d’Italia ed erano tanto più rigorosi in quanto

frequentavano i cavalieri teutonici (usciti dall’ordine di S.Giovanni) ed i cavalieri protestanti di Malta (quelli cioè del Baliato del Brandemburgo).

Sette commende di questo baliaggio, distaccatesi al momento

della riforma erano nominalmente sopravvissute presso alcuni

nobili di alto lignaggio (così come quelle del Gran Priorato

russo ortodosso di Parigi).

Benché il Gran Magistero di Roma non fosse in relazione né

con i primi, né con gli altri, le considerava tuttavia legittime

(era la sua:«piccola chiesa scismatica») perché esse non avevano mai praticato discontinuità con le regole dell’Ordine,

mentre, invece, il Gran Priorato d’Inghilterra (dove, l’Ordine,

era stato soppresso da Enrico VIII) datava solamente dal regno

della regina Vittoria.

Il presidente delle associazioni renano-westfaliane e quello

della associazione slesiana (che si era collocata a Monaco di

Baviera dopo l’occupazione sovietica) dirigevano i propri

cavalieri con disciplina perfetta ed i rapporti con il gran magistero erano sempre rimasti amichevoli e costanti.

La tenda rossa (detta anche grata o, volgarmente gabbia)

consisteva nella usanza, tipicamente romana, di nascondere/

celare, dietro una tenda, appunto, rossa, i porporati che assistevano ad un rito religioso.

Questa regola era stata adottata, nelle chiese romane, dopo il

1870, per la ragione che, questi porporati, sudditi della Santa

Sede, si trovavano, ormai, in territorio italiano, dove, la porpora, non era protetta dal trattato del Laterano.

Questa pratica, esclusiva della chiesa di Roma, non vantava

altro motivo che quello della “tradizione”; al contrario, non

era in vigore presso le chiese dell’Ordine, che rappresentava,

appunto, la propria sovranità territoriale, sulla quale, invece, la

porpora, era stata sempre rispettata.

Altresì, al fine di veder garantiti formalmente i propri diritti

sovrani, anche in ambito religioso, oltreché giuridico e costituzionale, l’Ordine, desiderava veder restaurata quella antica carica di: «Priore della Chiesa Conventuale» che, a Malta, deteneva, un prelato, indipendente dalla giurisdizione vescovile.

Non si trattava, dunque, di una questione di mero prestigio né

di soli interessi spirituali!

I cavalieri professi sarebbero stati, in questo modo, “più liberi”, verso la Congregazione dei Religiosi, poiché, il prelato, al

quale sarebbero stati sottoposti, sarebbe, a sua volta, dipeso,

direttamente dal Papa.

Come gli altri Ordini Monastico-Militari, la cui origine era

strettamente legata ai Luoghi Santi, nei quali, gli antichi

crociati, avevano compiuto le proprie gesta più gloriose, anche

l’Ordine Giovannita si faceva merito di aver posseduto ed in

parte di ancora possedere un certo numero di Sante Reliquie

che, da quei luoghi, originarono.

Tra le molte, tuttavia, alcune, furono particolarmente “considerate, amate e venerate” dai gran maestri e dai cavalieri tutti.

La sacra immagine miracolosa di Nostra Signora di Filerno

che si voleva attribuire a S.Luca e che, si narra, fosse apparsa,

una volta, insieme a S. Giovanni, nel cielo di Rodi, per

mettere in fuga l’esercito turco, era sempre stata la più

venerata. Questa sacra immagine, per molti secoli, sparì.

Se ne persero le tracce durante il lungo peregrinare che toccò

all’Ordine, nella sua lunga storia.

Altra antichissima reliquia fu: la Santa Spina donata al Gran

Maestro d’Aubusson dal sultano Bajazet unitamente alla mano

destra di S.Giovanni che furono, entrambe, trasferite, da Rodi,

dal gran maestro Villiers de l’Isle-Adam quando fu sconfitto

da Solimano “il magnifico” e che profusero le loro grazie e

protezioni ad ogni tappa del loro lungo percorso che le portò

da Candia a Citera; da Messina a Baia; da Cuma a Civitavecchia; da Viterbo a Corneto; da Nizza a Villafranca e da questo

luogo fino a Siracusa, prima che, Carlo V, donasse all’Ordine,

in feudo, l’isola di Malta.

Da Malta seguirono il gran maestro Hompesch a Trieste e furono, di poi, a S.Pietroburgo, con il suo successore, lo zar

Paolo I; da lì, passarono quindi a Copenhaghen (dove le portò

la vedova dello zar Alessandro III) al fine di poterle salvare

dalla furia degli atei iconoclasti.

Successivamente giunsero a Belgrado dove, la figlia di questa

zarina, la principessa Anna Petrowna, le donò ai Karageo-r

gevitch.

Era forse, laggiù, la signora di Filerno, per proteggere la

«chiesa del silenzio» martirizzata dal comunismo sovietico ?

Se, dunque, i cavalieri di Malta, non avevano potuto recuperare l’immagine santa di Nostra Signora di Filerno, la mano

destra di San Giovanni era stata, al contrario, conservata dalle

monache del famoso monastero delle “Commendadoras de

San Juan”, le ultime religiose dell’Ordine residenti a Barcellona.

La reliquia della Santa Spina, donata da Bajazet, era invece

passata di mano, tra vari principi russi, fino a che, uno di loro,

molto devoto, non l’aveva donata a Benedetto XV.

Alberto Gamaleri Calleri Gamondi

UNA BELLA STORIA FAMILIARE

Giuseppe REVIGLIO della VENERIA, I REVIGLI DI

BRA - Notizie storiche e genealogiche di una famiglia del

vecchio Piemonte, Centro Studi Piemontesi,Torino, 2012, p.

255.

È veramente davvero difficile recensire il volume in modo

più compiuto e aderente alla sua realtà di quanto abbia

fatto, nella prefazione al testo, una triade di studiosi-amici,

quale quella composta da Enrico Genta Ternavasio,

Gustavo Mola di Nomaglio e da Roberto Sandri Giachino.

A essa e, naturalmente, al libro, rimandiamo non solo chi sia

interessato alle vicende e ai personaggi di questa famiglia

dell’aristocrazia piemontese, ma anche chi voglia mutuare

conoscenza storica al piacere della lettura, mentre queste

poche righe si propongono in via esclusiva la presentazione,

per sommi capi, del lavoro ai soci della SISA.

L’autore, a quanto ho recepito nel corso di alcune

conversazioni, intervenute con lui sul tema, ha impiegato più

tempo ad assumere la ferma decisione di scrivere la storia

della propria famiglia, che non a stenderla materialmente.

Questo suo lungo dubbio non è soltanto comprensibile, ma

decisamente lodevole. La più che considerevole fatica

affrontata - peraltro sottraendo spicchi di tempo al riposo, alla

famiglia e allo svago, giacché Pippo della Veneria era ancora

in piena fase di attività lavorativa – vedeva sull’altro piatto

della bilancia una serie di incognite. Prima tra esse,

l’interrogativo: al di là dei membri della famiglia e di qualche

prossimo parente, l’argomento avrebbe rivestito un pur

minimo interesse per gli ‘estranei’, per i lettori? Al secondo

posto, lo scrupolo più che legittimo di far salvo il proprio

nome dal men che equivoco alone di encomiatore dei propri

maggiori, meritato da quanti, purtroppo non pochi, hanno –

incautamente, quanto meno – sacrificato la verità storica a

vanità scarsamente fondate.

Tali perplessità risultano nei fatti tutte brillantemente superate.

11

Il volume, dal punto di vista oggettuale, è più che accattivante,

Grafica e impaginazione rientrano a pieno titolo nella eccellenza della tradizione editoriale del Centro Studi Piemontesi.

L’iconografia, forte di 93 illustrazioni in bianco e nero nel

testo e di 44 piccoli stemmi (dal segno nitido e dalla

rispondenza alla ortodossia blasonica) di personaggi di casa

Reviglio e di loro alleanze matrimoniali, è impreziosita

dall’inserto quadricromico fuori testo, che conta 16 pagine. Le

immagini, scelte con competente cura, riproducono ritratti,

armi gentilizie, frontespizi di opere a stampa, fogli di

manoscritti, di lettere, esterni e interni di dimore, fotografie

d’epoca, epitalami, orazioni funebri. Esse implementano e

arricchiscono lo scritto in termini davvero armonici.

La prosa piana e scorrevole, del tutto aliena da enfasi di sorta,

ma sorretta da puntuali riferimenti documentali, narra cinque

secoli di vita di una famiglia della nobiltà di Bra,

esponendone, con lineare sincerità, le luci, senza sfumarne le

ombre, a partire da quel Girardino, ascritto al notabilato

cittadino e di non improbabile origine francese. Quindi, gli

apparentamenti con la migliore aristocrazia subalpina,

l’estinzione in essa del ceppo del nizzardo archiatra Guigonis

con il susseguente inquarto dell’arma, gli infeudamenti, la

concessione del comitatus, le cariche e gli alti uffici.

In particolare, due sono i punti che suscitano in chi scrive

un particolare interesse:

i fasti della Accademia de’ Signori Illuminati di Bra, istituzione culturale, fondata nel 1702, sotto l’alto patrocinio di Madama Reale Giovanna Battista di Savoia, sodalizio che, quindici anni più tardi, a opera dell’Abate Bartolomeo Reviglio

della Veneria, maestro delle cerimonie, si trasformò in colonia

arcadica, direttamente dipendente dall’Arcadia romana. Il Reviglio ne fu il primo custode e la portò a un decennio di auten

tica fama nazionale, annoverando tra i suoi ranghi esponenti

ragguardevoli della poetica e della musica del tempo, tra i quali non guasta ricordare i nomi di due donne, non solo grandi

dame per altissima nascita, ma memorabili per l’intensa attività svolta in campo culturale (erano en-trambe di celebrata beltà e Arcadi romane), quali Aurora San-severino, figlia del

principe di Bisignano e consorte prima di un Acquaviva, conte

di Conversano, e, rimastane vedova (a un anno dalle nozze,

celebrate quando lei era appena undi-cenne), quindi di un Gaetani dell’Aquila d’Aragona, principe di Piedimonte, duca di

Laurenzana, eccetera, a Bra nota con il nome arcadico di “la

Perenna”, e di Aurelia d’Este, figlia del marchese Sigismondo

IV e di una Grimaldi di Monaco, andata sposa al patrizio napolitano Francesco Gambacorta, duca di Limatola, che all’Accademia di Bra prese nome di “la Concentrata”; la vita, a noi

ben più prossima, di Enrichetta Balbo di Vinadio, figlia di

Cesare, personaggio non minore del Risorgimento, e di

Félicie Vallet de Villeneuve, moglie di Carlo Reviglio della

Veneria alla vigilia del fatidico 1848.Ma di fatti, di dati, di

notizie, interessanti o gustosi, ve ne sono a bizzeffe: dalle

faide braidesi tra i Brizio e i Boarino, alla vie de Boheme (ma

non spinta a sconvenienti eccessi) di un simparico Reviglio di

fine Ottocento. Assai chiarificanti, alla fine, le otto ‘tavole

delle parentele’, congiunte a due, genealogiche, che riflettono

le generazioni dei Reviglio a noi più vicine. Apprendiamo,

così, che l’autore avrebbe pieno diritto a posporre al suo nome

un numero romano, facendosì chiamare Pippo II della Veneria, giacché il nonno omonimo era noto come Pippo e il

cugino germano del nostro, di poco più giovane e anche lui

battezzato come Giuseppe, ha Epi come diminuitivo.

Asco

12

STEMMA del SEMINARIO VESCOVILE di

CHIOGGIA

Ancora una volta il bravo e infaticabile araldista Giorgio

Aldrighetti, di Chioggia, ci presente il suo ultimo lavoro di

araldica ecclesiastica. Questa volta si tratta dello stemma del

Seminario Vescovile di Chioggia che sarà senz’altro

d’interesse per i soci SISA, (Società Italiana Studi Araldici).

Ricordiamo che tra tutti i tipi d’araldica moderna, visto la

mancanza in Italia di un ufficio araldico che si occupa di

stemmi personali, al contrario dei paesi d’oltre manica, quella

ecclesiastica è forse quella più viva e possiamo considerarci

fortunati che ci sia un’araldista del calibro di Aldrighetti che si

occupa anche di questo tipo d’araldica. Il disegno è quello del

valido disegnatore araldico Enzo Parrino di Monterotondo

(Roma) che da anni collabora con Giorgio Aldrighetti.

La sua blasonatura: D’azzurro al calice d’oro, cimato dall’

ostia al naturale, caricata dal cristogramma JHS, con le

lettere di nero, il tutto accompagnato nel canton destro del

capo da una crocetta greca patente d’argento e similmente nel

canton sinistro, da una crocetta cucita di rosso. Ornamenti

esteriori: due angeli al naturale, sostenenti lo scudo e

l’iscrizione circolare, in lettere maiuscole di nero,

SEMINARIO VESCOVILE CHIOGGIA.

AMG

Sul tutto periodico della SISA riservato ai Soci

Direttore

Alberico Lo Faso di Serradifalco

Comitato redazionale

Marco Di Bartolo, Andrew Martin Garvey,

Vincenzo Pruiti, Angelo Scordo

Testata del periodico

di † Salvatorangelo Palmerio Spanu

Indirizzi postali

Direttore: Piazza Vittorio Veneto n. 12 10123 Torino

Redattore: Marco Di Bartolo, via IV novembre n. 16 10092

Beinasco (Torino)

Sito Internet

www.socistara.it

Posta elettronica

[email protected]

[email protected]

I contributi saranno pubblicati se inviati su supporto ma-gnetico in

formato word o via e-mail ai sopraccitati indirizzi. Quanto pubblicato

è responsabilità esclusiva dell’autore e non riflette il punto di vista

della Società o della redazione. Gli scritti verranno pubblicati

compatibilmente con le esigenze redazionali ed eventualmente anche

in due o più numeri secondo la loro lunghezza. La redazione si

riserva la possibilità di apportare qualche modifica ai testi per

renderli conformi allo stile del periodico