Prof. Avv. Marilisa D’Amico

Ordinario di Diritto costituzionale

Università degli Studi di Milano

La legge sul riequilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo

delle società quotate e delle società a controllo pubblico: considerazioni alla luce

dei principi costituzionali

SOMMARIO

1. L’assenza delle donne dal mondo dell’impresa; 2. L’Unione europea

e l’invito ad adottare politiche che promuovano una presenza di genere

più equilibrata nei posti di responsabilità delle imprese; 3. Le scelte

adottate in altri Paesi; 4. L’iter parlamentare di approvazione della

legge n. 120 del 2011, concernente la parità di accesso agli organi di

amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati

regolamentati; 5. Considerazioni sulla compatibilità a Costituzione

della legge

1. L’assenza delle donne dal mondo dell’impresa

Con la legge n. 120 del 2011, il Parlamento italiano ha introdotto una disciplina

volta a favorire il riequilibrio di genere negli organi di amministrazione e di

controllo delle società quotate e a controllo pubblico.

Prima di addentrarsi nell’analisi della disciplina e dell’iter parlamentare che ha

condotto alla sua approvazione, mi pare opportuno ricostruire, pur brevemente, la

situazione di fatto esistente al momento in cui tale legge fu approvata e che ha

motivato il legislatore ad intervenire.

Tale ricostruzione assume in questo caso particolare rilievo, se si considera che la

legge in esame si è proposta di dare attuazione al principio di uguaglianza

sostanziale, ovvero a quel principio - sancito dall’art. 3, comma secondo, Cost. – che

legittima l’adozione di azioni positive aventi l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che

“limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini” impediscono il realizzarsi

della parità enunciata solennemente nel primo comma della medesima disposizione

costituzionale.

Ebbene, al momento in cui la legge è stata approvata, le donne erano pressoché

assenti dagli consigli di amministrazione delle società quotate in borsa.

Più in generale, scarsa è sempre stata la presenza delle donne dal mondo

dell’impresa.

Di questo problema il legislatore si fece specificamente carico già nel 1992,

predisponendo misure di promozione dell’imprenditoria femminile. Con la legge n.

215 del 1992 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) furono infatti

1

approntate misure finanziarie di favore per le imprese condotte da donne e per le

società a prevalente partecipazione femminile.

La Corte costituzionale fu investita del sindacato sulla conformità a Costituzione di

questa legge, impugnata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia Autonoma di

Trento, per violazione del riparto di competenze.

Ebbene, pur accogliendo in parte le doglianze dei ricorrenti (e stabilendo che

occorreva prevedere un meccanismo di cooperazione tra Stato, Regioni e Province

autonome, in modo da coinvolgere gli enti territoriali nella concreta decisione del

Ministro dell’industria di concedere le agevolazioni) la Corte costituzionale dichiarò

sotto gli altri profili non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

L’importante decisione (sentenza n. 109 del 1993) fu l’occasione per chiarire la

natura delle azioni positive e per confermare l’allarmante assenza delle donne dal

settore dell’economia. La Corte ebbe infatti ad affermare che la misura legislativa

introdotta era diretta “a colmare o, comunque, ad attenuare un evidente squilibrio a

sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della

storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli

culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell’occupazione delle

posizioni di imprenditore o di dirigente d’azienda”.

Proseguendo nel proprio ragionamento, il Giudice costituzionale spiegò come le

finalità perseguite dal legislatore fossero espressione del dovere di cui all’art. 3,

comma 2, Cost. (principio di uguaglianza sostanziale), e descrisse le azioni positive

come “il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della

libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza

per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate”.

La disciplina in esame, proprio perché volta a salvaguardare il primario valore

costituzionale della pari dignità sociale, era quindi stata legittimamente introdotta

dal legislatore statale, non potendosi ammettere, in questo ambito, interventi

differenziati per aree geografiche.

La legge n. 215 del 1992 ha certamente contribuito a migliorare la grave situazione

esistente, ma, come anticipato, la presenza delle donne nell’imprenditoria continua

ad essere ancora molto bassa.

Soprattutto, le donne sono assenti dagli organi decisionali delle grandi società. I dati

della Consob aggiornati al 2009 dicono che a far parte dei consigli di

amministrazione delle società quotate in borsa sono, per il 94% dei casi, uomini.

Anche a livello europeo i dati sono sconfortanti. A rivelarlo è un Report

commissionato e pubblicato dalla Commissione europea – “More women in senior

positions-key to economic stability and growth” (Più donne in posizioni chiave per

la crescita economica), del marzo 2010. Dall’indagine svolta, risulta che le donne

continuano ad essere pesantemente sottorappresentate nel processo decisionale

economico. Infatti, i membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società

europee quotate in borsa sono uomini in circa l’89% dei casi. Nelle statistiche – ad

esempio quelle stilate ogni due anni dalla European Professional Women Network –

l’Italia si colloca peraltro nelle ultimissime posizioni, mentre la Norvegia risulta il

Paese dell’Unione europea in cui più equilibrata è la presenza di genere nelle società

quotate.

2

Una ricerca condotta dall’Osservatorio sul diversity management della Sda Bocconi

– “The different facets of diversity in boards of directors” (Ricerca presentata il 28

settembre 2010 presso la Sda Bocconi School of Management) – svolta su un

campione di 500 curricula di consiglieri di società italiane quotate, ha poi rivelato

che le donne potenzialmente idonee a ricoprire questi ruoli, perché in possesso degli

stessi requisiti degli attuali consiglieri, sono mediamente più giovani, presentano una

minore mobilità, ma un livello di istruzione più alto.

Non è, quindi, questione di merito. Se determinanti fossero i curricula, le donne

valicherebbero facilmente quel soffitto di cristallo che le tiene invece ancora oggi al

di fuori degli organi di vertice delle società.

Ma a fare le spese di questa assenza sono anzitutto le società, che finiscono per

essere guidate da gruppi omogenei. È infatti dato ormai acquisito che una

molteplicità di competenze ed esperienze incrementa la qualità delle decisioni

assunte.

2. L’Unione europea e l’invito ad adottare politiche che promuovano una

presenza di genere più equilibrata nei posti di responsabilità delle imprese

Dell’importanza di puntare sul cosiddetto fattore D sono consapevoli anche le

istituzioni dell’Unione europea.

Proprio alla luce dei risultati contenuti nel Report pubblicato dalla Commissione

europea Più donne in posizioni chiave per la crescita economica – che evidenzia il

forte squilibrio di genere esistente negli organi dirigenziali delle maggiori società –

Viviane Reding, commissario per la Giustizia, i diritti fondamentali e la

cittadinanza, ha affermato che “Se l’Europa intende seriamente uscire dalla crisi e

diventare un’economia competitiva grazie a una crescita intelligente e inclusiva,

dovrà sfruttare meglio il talento e le capacità delle donne”.

È questo il punto centrale anche della Risoluzione del Parlamento europeo del 10

febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea – 2009

(2009/2101(INI)). Nell’atto si dà conto della grave crisi economico - finanziaria che

sta attraversando l’Unione europea e dei rischi che essa si ripercuota,

principalmente, sulla posizione delle donne nel mercato del lavoro.

La crisi, in realtà, ha colpito soprattutto gli uomini. Ma l’analisi deve tener conto del

fatto che le donne sono meno retribuite degli uomini, che quindi costano di più alle

aziende. In secondo luogo, la presenza delle donne nel mercato del lavoro è

altamente settoriale. In particolare, esse costituiscono fino a due terzi del personale

attivo nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’assistenza sociale; la crisi, quindi,

rischia di colpire molto pesantemente il lavoro femminile se i tagli di bilancio

interessano questi ambiti.

Ma quel che più colpisce, come si diceva, è che secondo il Parlamento europeo “la

crisi economica, sociale e finanziaria può rappresentare un’opportunità per fare

dell’Unione un’economia più produttiva e innovativa e una società che prende in

maggiore considerazione la parità tra uomini e donne, purché siano adottate

politiche e misure adeguate”.

3

In questo senso, deplorando il fatto che i piani di ripresa economica si concentrino

principalmente sui posti di lavoro in cui prevalgono gli uomini, il Parlamento

incoraggia invece gli Stati membri a “promuovere l’imprenditorialità femminile nel

settore industriale”, e, più specificamente, a “promuovere una presenza più

equilibrata tra donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese,

dell’amministrazione e degli organi politici”.

Quanto agli strumenti concretamente adottabili per conseguire questi risultati,

significativo è che il Parlamento europeo richiami “gli effetti positivi dell’uso delle

quote elettorali sulla rappresentanza delle donne”. In termini del tutto simili il

Parlamento europeo si è espresso anche nella più recente Risoluzione dell’8 marzo

2011 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea – 2010 (2010/2138 (INI)).

Nel documento si insiste sulla necessità che gli Stati fissino obiettivi vincolanti per

garantire la presenza paritaria di donne e uomini nei posti di responsabilità delle

imprese.

Pare, dunque, che siano le stesse istituzioni dell’Unione europea a suggerire di

utilizzare, anche in ambito economico, uno strumento che ha trovato iniziale

applicazione – con esiti spesso positivi – in ambito politico, nell’adozione delle

discipline nazionali elettorali.

3. Le scelte adottate in altri Paesi

È stata la Norvegia ad aver inaugurato il ricorso al meccanismo delle quote in

campo economico.

Il primo intervento normativo risale al 2003, quando è stata approvata una legge che

ha fissato una soglia minima di presenza di ciascun genere – corrispondente al 40%

– all’interno dei consigli di amministrazione delle società pubbliche. Nel 2006 la

previsione è stata estesa anche alle società private.

L’inosservanza della norma – alla quale occorreva adeguarsi entro due anni

dall’entrata in vigore della stessa – comporta rigide sanzioni, al limite dello stesso

scioglimento della società inadempiente. Se sono coinvolti interessi pubblici

preminenti, che richiedono la ‘sopravvivenza’ della società, è invece prevista

l’erogazione di pesanti sanzioni economiche.

Grazie a questo intervento normativo, la presenza femminile nelle più grandi

imprese norvegesi è salita dal 36% del 2006 al 42% del 2009.

La scelta adottata in Norvegia è stata molto apprezzata anche dal Parlamento

europeo, che nella già citata Risoluzione sulla parità tra donne e uomini del 2009 ha

invitato “la Commissione e gli Stati membri a considerare l’iniziativa norvegese

come un esempio positivo e a progredire nella stessa direzione”.

Anche in Spagna, nel 2007, le società pubbliche quotate di grandi dimensioni (con

almeno più di 250 dipendenti) sono state invitate a sviluppare piani di promozione

delle pari opportunità, e a prevedere, entro il 2015, una partecipazione minima – pari

ad almeno il 40% – di ciascun sesso nei consigli di amministrazione.

In questo caso non sono però previste sanzioni, ma solo incentivi, che sembrano

aver prodotto qualche discreto risultato. Negli ultimi anni si riscontrano infatti

segnali di progresso nella rappresentazione delle donne nei consigli di

4

amministrazione delle più grandi società (che passa dal 5% del 2006 al 10% del

2009).

Anche in Francia è stata di recente approvata una legge (Représentation équilibrée

des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance

et à l’égalité professionnelle – Loi 2011/103 del 27 gennaio 2011) che prevede che

entro 6 anni le donne dovranno ricoprire almeno il 40% dei posti nei consigli di

amministrazione delle società sia pubbliche sia private.

Alternativa alla previsione normativa di quote – che a sua volta può presentarsi sotto

la diversa veste di obbligo assistito da sanzione o di invito accompagnato da

incentivi – è la possibilità di adottare codici di corporate governance.

Si tratta di codici di autoregolamentazione, in cui, come accaduto in alcuni Paesi

quali ad esempio la Finlandia e la Gran Bretagna, sono state inserite previsioni

volte a favorire l’ingresso di più donne nei consigli di amministrazione delle società

quotate.

4. L’iter parlamentare di approvazione della legge n. 120 del 2011, concernente

la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società

quotate in mercati regolamentati.

Anche in Italia si è in un primo momento tentato di introdurre, a livello di

autoregolamentazione, un incentivo ad incrementare il numero delle donne nei

consigli di amministrazione delle società quotate. Ma il tentativo di inserire una

simile previsione in occasione della riforma del Codice di autodisciplina delle

società quotate nella Borsa italiana è fallito. Anche per questo, quindi, si è deciso di

puntare sull’introduzione di un vincolo a livello legislativo.

Nel 2009 sono stati presentati alla Camera dei deputati e al Senato tre progetti di

legge dal contenuto molto simile.

Obiettivo di questi progetti (C. 2426, presentato nel maggio 2009 a firma dell’on.

Golfo, e C. 2956, presentato a novembre 2009 a firma dell’on. Mosca; S. 1719,

presentato dalla senatrice Germontani), era di modificare il Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998,

introducendo previsioni volte a favorire la parità di accesso agli organi di

amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati.

Il primo dato significativo è che i richiamati progetti di legge provenivano

dall’iniziativa di diverse forze politiche. Ciò dimostra come l’assenza delle donne

dagli organi decisionali dell’economia sia un dato oggettivo, preoccupante

indipendentemente dal punto di vista politico che si adotta nell’approccio alla

tematica.

Come si evince dalle relazioni illustrative che hanno accompagnato le proposte, il

fine perseguito era quello di intervenire per risollevare una condizione di

sottorappresentanza femminile negli organi delle società quotate in borsa talmente

grave da porre l’Italia nelle ultime posizioni delle statistiche europee.

Il punto di vista da cui si sono prese le mosse, poi, non è solo che questa condizione

fosse penalizzante per le donne, ma che in questo modo si riducesse l’ambito di

risorse e di talento a cui il Paese poteva attingere per il proprio sviluppo.

5

Le proposte di legge, in altre parole, nascevano dalla “convinzione che il sostegno

alla partecipazione della donne al lavoro e alla carriera sia un presupposto e uno

strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema

produttivo” (C. 2956) e che il fattore D costituisca un “valore aggiunto apportato

dalle donne nella gestione d’impresa”, che esplica “i suoi effetti anche sul piano dei

profitti d’impresa” (C. 2426). Nella stessa direzione andava anche la relazione

illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, che ricordava come una ricerca

della società Cerved sulle donne manager rivelasse che le imprese guidate dalle

donne conseguono migliori risultati rispetto alle altre, accrescono più velocemente i

ricavi, generano più profitti, e sono meno rischiose.

In effetti, come già evidenziato, il riequilibrio di genere negli organi decisionali

delle società è obiettivo che, nei più recenti studi, viene ricollegato non solo alla

necessità di garantire alle donne parità di accesso nella gestione d’impresa, quanto

alla constatazione che collegi composti in modo equilibrato tra donne e uomini siano

in grado di conseguire risultati migliori, perché frutto di decisioni assunte sulla base

di un confronto tra sensibilità, esperienze, attitudini e punti di vista differenti.

Ripercorrendo l’iter parlamentare attraversato dai richiamati progetti di legge, si può

ricordare come le due proposte presentate alla Camera, e sottoposte all’esame della

Commissione Finanze in sede deliberante, sono poi confluite in un testo unificato

adottato dalla Commissione stessa, e approvato il 2 dicembre 2010.

In questa prima versione, approvata dalla Camera e poi trasmessa al Senato, si

richiedeva che “il riparto degli amministratori da eleggere [fosse] effettuato in base

a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi”. Il disegno di legge stabiliva esso

stesso a quali condizioni tale criterio potesse dirsi soddisfatto. Infatti vi si precisava

che “Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli

amministratori eletti”. Il riparto si applica per tre mandati consecutivi e la violazione

di tali prescrizioni comportava la decadenza dalla carica dei componenti eletti. Le

previsioni riguardano anche la composizione dei collegi sindacali e sono altresì

estese alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate nei mercati

regolamentati.

Ora, sebbene la proposta di legge avesse ricevuto l’appoggio delle maggiori forze

politiche, in Senato il cammino del progetto ha dovuto subire un rallentamento, ed è

stato oggetto di modifiche.

I correttivi più significativi sono stati quelli proposti dal Governo, che, in primo

luogo, aveva proposto la sostituzione della sanzione della decadenza con la

previsione di sanzioni di natura meramente pecuniaria, da comminare alle società

inadempienti al termine di un procedimento di competenza della Consob. Con un

altro emendamento il Governo aveva poi proposto di graduare l’obiettivo del

riequilibrio di genere, scandendo le fasi temporali attraverso cui realizzarlo. Più

precisamente, si richiedeva di riservare al genere meno rappresentato, nel primo

mandato, un decimo dei posti, nel secondo mandato, un quinto dei posti, e solo nel

terzo, un terzo dei posti. Inoltre, si proponeva di posticipare l’applicazione della

legge ad un anno (e non quindi a sei mesi) dalla data della sua entrata in vigore.

Le modifiche governative sono state fortemente criticate in Commissione. Un dato

da sottolineare positivamente, tuttavia, è che le difficoltà incontrate non hanno

6

ostacolato la volontà politica di approvare un testo normativo condiviso, se non

negli specifici contenuti, certamente negli obiettivi.

Dopo un primo momento di stallo, dunque, i gruppi parlamentari sono riusciti a

trovare un punto di mediazione tra la posizione espressa dal Governo con i propri

emendamenti e quella dei senatori (molti dei quali anche appartenenti alla

maggioranza) che ritenevano indispensabile non posticipare eccessivamente l’entrata

a regime della legge e mantenere nel testo la previsione di sanzioni davvero

dissuasive.

Nella versione definitiva della legge, quindi, è stata reintrodotta la sanzione della

decadenza, che deve però essere preceduta da due successive diffide della Consob

nei confronti della società inadempiente. La prima diffida deve contenere un termine

ad adempiere di quattro mesi (scaduto vanamente il quale verrà comminata una

sanzione pecuniaria), la seconda di tre mesi. In caso di persistente inottemperanza è

previsto che i componenti eletti decadano dalla carica. Lo statuto dovrà inoltre

disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione di

amministratori in corso di mandato, al fine di garantire, anche in tale ipotesi, il

rispetto del riparto di genere richiesto.

La Consob, inoltre, per esercitare i propri poteri in ordine alla violazione,

all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia, è stata impegnata ad

adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un apposito

regolamento.

Quanto ai tempi per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge, accolta la

proposta del governo di posticipare l’applicazione della legge ad un anno dalla sua

entrata in vigore, con un altro subemendamento è stata però proposta (ed ottenuta)

una scansione dei tempi differente. Si indica, infatti, in un quinto la quota richiesta

per il primo mandato e si stabilisce che già dal secondo le società dovranno

conformare i cda e i collegi sindacali in modo tale che almeno un terzo dei posti sia

occupato dal sesso sottorappresentato.

Merita di essere ricordato che proprio sulla scansione temporale dei passaggi

attuativi dell’obiettivo del riequilibrio di genere si sono però registrati i maggiori

contrasti. Il Governo, proprio il giorno dell’8 marzo, quando era prevista la

votazione, ha espresso parere negativo su quest’ultimo subemendamento. La

votazione è stata pertanto rinviata, con l’intento di evitare la formalizzazione di una

contrapposizione tra Governo e Commissione che avrebbe reso ancora più difficile

l’approvazione del disegno di legge.

Forse anche a seguito di questo segnale di disponibilità, il giorno successivo il

Governo ha mutato orientamento, esprimendo parere favorevole. Ne è seguita

l’approvazione in Commissione del progetto di legge nella versione risultante dal

subemendamento richiamato.

Il progetto di legge, approvato dal Senato il 10 marzo, è tornato alla Camera, dove

ha ricevuto la definitiva approvazione.

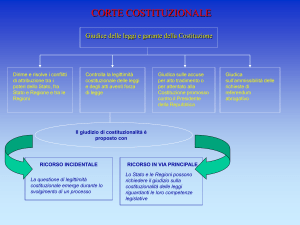

5. Considerazioni sulla compatibilità a Costituzione della legge

La disciplina introdotta con la legge n. 120 del 2011, fin dal momento in cui è stata

sottoposta all’esame del Parlamento, è stata da taluni accolta criticamente, in quanto

7

ritenuta lesiva del diritto di iniziativa economica privata e dello stesso principio di

uguaglianza. In particolare, in questi termini si era espresso l’allora Sottosegretario

alla Presidenza del Consiglio Giovanardi (Quote rosa? Scivolano sulla Carta, Il Sole

24 Ore, 8/12/2010).

Ora, sulla questione attinente al rapporto tra la disciplina in esame la Costituzione,

nonché ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella propria giurisprudenza

formatasi in materia di sistemi di quote, ho avuto già modo di esprimermi durante

un’audizione tenuta innanzi alla Commissione Finanze della Camera dei deputati

proprio nel corso del procedimento di approvazione della legge n. 120.

Riprendo qui il parere espresso in quella sede.

Sotto il profilo del rapporto con il diritto di iniziativa economica, anzitutto, rilevo

che la circostanza che sia stato proprio il Parlamento europeo, sebbene in un atto

non vincolante, a suggerire di seguire l’esempio norvegese, porta utili argomenti a

favore della tesi secondo cui questo tipo di misure non inciderebbero indebitamente

sulla libertà di iniziativa economica, in quanto finalizzate al raggiungimento di un

maggiore equilibrio sociale e, in ultima analisi, della realizzazione del principio

comunitario dell’effettiva parità tra donne e uomini in ambito lavorativo.

Si consideri, poi, che l’art. 41 Cost., nel garantire la libertà di iniziativa economica,

aggiunge anche che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questo aspetto

è stato sottolineato anche dalla Commissione Affari costituzionali che, nell’iter di

approvazione del progetto di legge alla Camera, ha espresso – con alcune

osservazioni poi recepite nel testo – parere favorevole. Inoltre, a voler essere

formalisti, in ogni caso l’art. 41 Cost. dovrebbe cedere rispetto all’art. 3, comma 2,

Cost., ovvero a uno dei principi supremi previsti dalla nostra Costituzione.

Quanto alla compatibilità di tali previsioni proprio all’art. 3 Cost., nonché all’art.

51 Cost., estensivamente interpretato (in quanto norma riguardante l’accesso alle

cariche elettive e agli uffici pubblici), va osservato, anzitutto, che la legge n. 120 è

evidentemente finalizzata, come detto, a dare attuazione al principio di uguaglianza

sostanziale, sancito dal comma 2 della citata disposizione costituzionale. La norma,

come detto, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che, limitando

l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva

partecipazione della stessa all’organizzazione politica, economica e sociale.

Va detto, però, che non ogni previsione normativa che si ponga l’obiettivo di

realizzare l’uguaglianza ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost., è, per questa sola

circostanza, legittima. Occorre, infatti, confrontarsi con la giurisprudenza della Corte

costituzionale, che nelle proprie pronunce ha individuato i limiti che le “azioni

positive” incontrano nel nostro ordinamento.

In questo senso, è utile ripercorrere la giurisprudenza della Corte sulla conformità a

Costituzione sia delle norme finalizzate ad attribuire un vantaggio specifico alle

donne quali soggetti appartenenti ad una categoria debole, sia di quelle che,

formulate in termini neutri, sono volte a garantire parità di chances tra a donne e

uomini nella competizione elettorale.

Assume particolare rilievo, in questa ricostruzione, anzitutto la già citata sentenza n.

109 del 1993, nella quale, lo si ricorda, la Corte ha affermato – proprio con

riferimento a misure introdotte in materia economica – che le azioni positive “sono

8

il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e

dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le

singole categorie di persone socialmente svantaggiate”.

In questa pronuncia, dunque, la Corte costituzionale mostra di giudicare con favore

le misure normative che, “proprio perché presuppongono l’esistenza storica di

discriminazioni attinenti al ruolo sociale di determinate categorie di persone e

proprio perché sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni

personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore costituzionale

primario della ‘pari dignità sociale’, introducono vantaggi specifici a favore della

categoria svantaggiata”.

Vista la forte analogia tra lo strumento oggi introdotto (il sistema delle quote) e

quello sovente utilizzato in materia elettorale, pare poi utile un riferimento anche

alla giurisprudenza costituzionale in tale settore.

Con la sentenza n. 422 del 1995, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime

tutte le misure normative intese a favorire la rappresentanza politica femminile,

affermando che qualsiasi disposizione tendente ad introdurre riferimenti “al sesso”

dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, si porrebbe in contrasto con

tale principio. Nella successiva sentenza n. 49 del 2003, però, la Corte ha cambiato

orientamento, e ha dato rilievo, tra l’altro, alla circostanza che la misura prevista dal

legislatore regionale fosse formulata in termini neutri (“ambo i sessi”).

Primo elemento di cui tenere conto nel valutare la conformità a Costituzione della

misura che si intende oggi approvare è proprio la scelta di formulare la misura

introdotta senza esplicitare che essa è rivolta ad uno dei due generi. Si tratta di una

scelta indubbiamente apprezzabile, posto che, in questo modo, la disposizione evita

di tradursi in una esplicita misura di favore nei confronti di una particolare categoria

di soggetti. Già questo aspetto, forse, potrebbe indurre la Corte costituzionale ad

esprimersi in termini favorevoli nell’ambito di un eventuale giudizio di legittimità

costituzionale.

Ciò premesso, occorre segnalare però che le misure introdotte dalla legge n. 120

presentano una differenza rispetto a quelle sinora richiamate.

Infatti, esse non introducono una riserva di posti nell’ambito delle liste di candidati

al consiglio di amministrazione (o del collegio sindacale) – similmente a quanto

previsto nelle leggi elettorali sopra menzionate – ma stabiliscono direttamente un

riparto di posti negli organi. Infatti, l’equilibrio di genere è raggiunto solo se il

genere meno rappresentato all’interno dell’organo ottenga almeno un terzo degli

amministratori eletti (o dei sindaci eletti).

Dunque, le norme, sebbene formulate in modo neutro, e quindi non esplicitamente

rivolte a favorire le donne, potrebbero ritenersi tese ad attribuire direttamente un

risultato. Al sesso sottorappresentato, lo si ribadisce, non si vede riservata una

percentuale di posti in lista, ma una percentuale di posti negli organi elettivi. Ciò

potrebbe porsi in difficile equilibrio con quella giurisprudenza costituzionale che

esclude l’ammissibilità di norme che “non si propongono di ‘rimuovere’ gli ostacoli

che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati bensì di attribuire

loro direttamente quei risultati medesimi” (sentenza n. 422 del 1995).

Va considerato, innanzitutto, che i limiti che la Corte pone alle azioni positive

riguardano la materia elettorale e la possibilità che l’attribuzione del risultato sia

9

strumento coercitivo della volontà dell’elettore (così, in particolare, Corte

costituzionale, sentenza n. 4 del 2010).

Inoltre, e soprattutto, occorre ragionare sulla circostanza che misure come quelle

oggi in esame si propongono di rimediare a situazioni di discriminazione

storicamente perpetrate. In ciò si rivelano simili alle affirmative actions statunitensi.

La Corte suprema, chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di provvedimenti

attraverso cui, nell’accesso al lavoro e all’istruzione universitaria, veniva riservata

una quota di posti ai soggetti facenti parte di categorie discriminate, ha chiarito quali

siano i requisiti che rendono legittime tali misure. Le affirmative actions devono,

anzitutto, avere natura temporanea. Per evitare che si trasformino a loro volta in

misure discriminatorie esse possono operare, dunque, per il solo tempo necessario a

raggiungere l’obiettivo per il quale sono state previste.

Ora, come già detto, le misure previste nel progetto approvato della Camera sono

formulate in termini neutri. Astrattamente, quindi, potrebbero avere permanente

efficacia nell’ordinamento. Non favorendo esplicitamente taluni soggetti, esse

troverebbero applicazione anche qualora (ipotesi per vero irrealistica …) fosse

quello maschile il sesso sottorappresentato da tutelare.

Proprio perché volte a garantire una certa percentuale di posti negli organi

decisionali delle società, tuttavia, si rivela decisiva – e va valutata pertanto

positivamente – la scelta di aver inserito nel testo unificato all’esame della

Commissione Finanze (come proposto nel progetto di legge C. 2956) una clausola di

delimitazione temporale delle misure introdotte.

Con questo accorgimento, in caso di contestazione sulla loro legittimità

costituzionale, la Corte dovrebbe quindi valutare come legittime le disposizioni

introdotte, che, peraltro, come già visto, si muovono nella direzione indicata (pur se

non imposta) dagli stessi organi dell’Unione europea.

In definitiva, dunque, e in attesa di verificare, a breve, i concreti effetti della legge,

deve ribadirsi l’assoluta con divisibilità dell’intervento approntato dal legislatore, in

quanto finalizzato a garantire non già solo al sesso sottorappresentato parità di

accesso ai vertici delle società, quanto, soprattutto, un riequilibrio di genere utile alla

stessa funzionalità di tali organi, messi in grado di adottare decisioni ‘migliori’, alle

quali tutti, non solo le donne, dovrebbero avere interesse.

10