"Oltre il Pil, un'altra economia", un saggio di Aldo Eduardo Carra

Basta sviluppismo

ma la decrescita tocca ai ricchi

Tonino Bucci

«Di statistiche ci nutriamo tutti e tutti i giorni. Ce le scodellano a tutte le

ore politici e giornalisti e ce le mostrano con grafici allettanti le Tv

invadendo tutti i campi della nostra vita: dalle grandi questioni di economia,

a come e quanto viviamo, da quanti figli facciamo a quanto e cosa leggiamo

ecc. ecc. Negli ultimi tempi, poi, il debito pubblico, la crisi finanziaria ed il

fatto che il Pil non cresce ci ossessionano fino a toglierci il sonno perché, ci

dicono, se il Pil non cresce non c'è benessere».

Il prodotto interno lordo è un po' come l'oracolo delfico per gli antichi greci.

Nelle sue cifre sta la verità. Soltanto che oggi a fare da tramite tra i mortali

e il dio non è più la Pizia. Le sacerdotesse dei giorni nostri, semmai, sono

gli statistici, detentori della verità, gli unici in grado di misurare la fatidica

percentuale di crescita del Pil, l'indicatore per eccellenza della salute

dell'economia, lo specchio del futuro di una società. E' una verità

rimasticata nei salotti televisivi: se il Pil cresce l'economia va bene, se

diminuisce o, peggio, si approssima allo zero, il nostro benessere va a farsi

benedire. Ma sarà poi vero? Neanche per sogno, le cose non stanno affatto

in questo modo. Leggere per credere l'ultimo saggio di Aldo Eduardo Carra

(da cui proviene la citazione di sopra), Oltre il Pil, un'altra economia,

(Ediesse, pp. 144, euro 10), che segue di un paio d'anni il precedente Ho

perso la sinistra, pubblicato sempre per Ediesse.

Carra - che di statistica se ne intende, «avendo lavorato per moltissimi anni

all'Istat» - sostiene tre tesi: la prima, che il Pil è un indicatore importante

perché non è soltanto il termometro dell'economia, ma una bussola, una

modalità politica di orientare le scelte future; la seconda (che precisa il

senso della prima affermazione) è che il Pil non è affatto una fotografia

della realtà, ma una costruzione o, meglio, una misura relativa e non

assoluta, di alcuni indicatori della vita economica e sociale a discapito di

altri; la terza affermazione è che il Pil comincia a mostrare segni

d'invecchiamento, fondato com'è sul presupposto implicito di un modello di

sviluppo ormai insostenibile, inadeguato a dar conto della qualità reale della

vita.

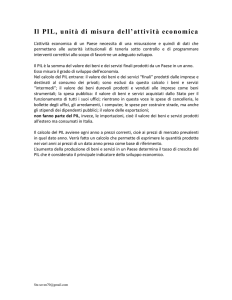

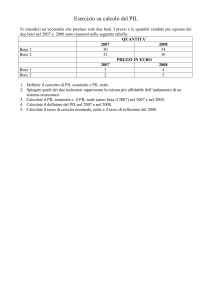

Andiamo con ordine. Il Pil è «il valore che si crea in un dato periodo (anno o

trimestre) utilizzando materie prime ed energia e trasformandole». In altre

parole, il Pil è la somma di tutti i «valori aggiunti» alle materie prime per

mezzo del lavoro e delle attività svolte in un paese, dall'agricoltura

all'industria ai servizi e alla pubblica amministrazione. «Ma c'è un altro

effetto che il Pil produce: poiché esso cresce quando crescono le "merci",

cioè i beni e servizi che stanno sul mercato, si crea la tendenza a

trasformare in merci i beni ed i servizi pubblici e comuni che prima non

stavano sul mercato. Perciò la tendenza ad abbandonare o privatizzare le

attività sociali, di cura, quelle dedicate alla persona ed alla solidarietà è

anche una precisa conseguenza di un modello di società orientato solo alla

crescita di cui il Pil è stato e continua ad essere termometro e bussola».

Parliamo quindi di un indicatore che misura il valore aggiunto incorporato

nelle merci e lascia però al di fuori tutto ciò che non può essere merce,

quella parte di produzione di servizi che incidono sulla qualità della nostra

vita. «Occorrono nuovi indicatori per misurare meglio come stiamo». Ma

come si fa a misurare la qualità del lavoro, del tempo libero, dei trasporti

pubblici nelle città, dell'aria che si respira, delle acque del mare, della

salute, della cultura? Per stare al caso italiano, il 27% del valore aggiunto

deriva da agricoltura e industria, mentre il 29 per cento proviene

dall'intermediazione finanziaria e dalle attività immobiliari. E' interessante

anche osservare, a margine, che il reddito prodotto si distribuisce in parti

ineguali tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e capitale. Al primo va il

43 per cento del Pil (nel 1970 era il 46%), agli altri redditi il rimanente.

Infine, salari e profitti finiscono in consumi e in risparmi che a loro volta

vengono investiti. «Insomma il Pil resta ancora uno strumento utile per

spiegare la crescita dell'occupazione, la sostenibilità delle finanze pubbliche,

il futuro dei sistemi pensionistici». Ma non ci è di nessun aiuto se volessimo

misurare quei valori d'uso che non sono merci (valori di scambio) e che non

si collocano sul mercato. Il Pil, per intenderci, non misura i servizi offerti

dagli asili nido, dagli ospedali, dalle attività culturali, né tantomeno è in

grado di fornirci una misura della vivibilità delle città, dell'aria che

respiriamo, dell'acqua che beviamo dai rubinetti. Il Pil - ricorda Carra - è

nato quando l'obiettivo principale della società era la crescita economica negli Usa, non a caso, in piena crisi del '29 - impensabile quindi che possa

funzionare alla perfezione in una società, come quella contemporanea, alle

prese con problemi d'altro genere - la disuguaglianza, il disastro

ambientale, la globalizzazione, lo squilibrio nell'accesso ai saperi, solo per

citarne alcuni. In tutte le società avanzate, oggi, il potenziale di crescita

delle economie si sta strutturalmente abbassando, cioè non è più possibile,

stando ai parametri misurati dal Pil, portare il tasso di crescita ai livelli

dell'età aurea del dopoguerra. L'Italia degli anni Sessanta cresceva a ritmi

del 5 per cento, oggi è grasso che cola se si avvicina all'uno per cento. «Ma

d'altra parte se tutti vivessero come i francesi ci vorrebbero tre pianeti e se

vivessero come gli americani ce ne vorrebbero sei... E allora? O la terra è

troppo piccola (ma non si può allargare) o la popolazione è troppo grande

(ma al massimo si può rallentarne la crescita), o... o si cambia modello di

vita». Che la soluzione sia quella che già da tempo indicano i teorici della

decrescita à la Latouche? Sì e no. Che ci si debba dare una calmata forse è

inevitabile, che si debbano moderare i consumi pure. Ma dove sta scritto

che di questo obiettivo dobbiamo farcene carico tutti e tutti allo stesso

modo? «Vogliamo dire a chi soffre la fame di moderare i consumi? E allora

questa volta nella storia tocca ai ricchi fare i sacrifici o meglio le

scelte necessarie. Tocca ai ricchi e dovranno farsene una ragione perché la

possibilità di continuare a reperire risorse si concentra

nelle aree povere del mondo e tra quei popoli che hanno come unica fonte

di reddito le risorse della Terra». Ed è, tra l'altro, proprio in queste aree -

aggiunge Carra - che stanno nascendo movimenti di protesta a difesa «di

quello che resta della Terra» - una sorta di nuovo ecologismo dei poveri,

come è stato definito.

E' tempo di pensare a nuovi indicatori della qualità di vita che non siano

semplicemente la produzione di merci, a una qualche idea di economia

fondata sul controllo di cosa e come si produce. Già ora si fanno avanti

ipotesi di nuovi indicatori del benessere. «Bene, ma chi deciderà quali

saranno e come metterli insieme? E quale idea di benessere essi

rifletteranno? Possiamo lasciare questo compito a tecnici, statistici o

economisti che siano, visto che decidere come misurare il nostro futuro

significa anche decidere come vogliamo che esso sia»? Sta a noi, società

avanzate, modificare modello economico e stili di vita. «Sviluppo economico

sostenibile non significa crescita zero, ma ristrutturazione dei sistemi

produttivi per creare più

benessere (e quindi anche lavoro) mentre contemporaneamente si

riduce l'impatto sull'ambiente. Perché si stimolano investimenti in

apparecchiature ambientali e servizi e perché un uso ambientale più

efficiente genera una maggiore efficienza nel sistema economico e lo rende

più competitivo». Sarà una forzatura, forse no, ma sembra di risentire le

parole del Berlinguer del famoso discorso sull'austerità.

29/01/2011