Caravaggio, la materia e la luce

di Flavio Caroli

Dell’adolescenza lombarda di Caravaggio, prima del trasferimento a Roma

all’età di ventun anni, non conosciamo opera alcuna. Ma appena lo incontriamo

nel grande teatro della pittura, la sua educazione visiva e sentimentale (che è

quanto dire le sue camminate nelle chiese di Milano, di Brescia, di Bergamo e di

Cremona) appare evidente. Il Caravaggio, già nei primi tempi romani, scoppia

come un fulmine a ciel sereno. La sua pittura è già diversa da quella di tutti gli altri,

e palesa una potenza intellettuale, una determinazione a modificare il senso della

rappresentazione, che devono per forza essere definiti - immediatamente rivoluzionari. Vediamo il “Fanciullo morso da un ramarro” della National Gallery di

Londra. Anzitutto, l’idea: che è tratta dal disegno fisiognomico eseguito

quarant’anni prima da una allora sconosciuta fanciulla cremonese, Sofonisba

Anguissola, un disegno che era piaciuto nientemeno che a Michelangelo

Buonarroti. Era stato il padre di Sofonisba, attrezzato della buona astuzia di un

nobile di provincia, a istituire un carteggio con lui, fino a giungere

all’improntitudine di chiedergli (a Dio in terra, a Michelangelo…) un suo disegno

per farlo “colorire” alla figlia. “Mi mandi un disegno della Sistina, che mia figlia

vedrà di metterci un po’ di colore...”. Ad ogni buon conto, l’aggancio di Sofonisba

con Michelangelo è spiegato. Dove abbia potuto vederlo Caravaggio, quel

disegno, è invece un mistero. Come è stato ipotizzato, forse l’ha desunto da un

dipinto (tratto dallo stesso disegno) uscito dalla cerchia delle pittrici cremonesi e

inventariato nella collezione del Cavalier d’Arpino. Fatto sta che l’Anguissola

aveva rappresentato l’istante nel quale un dolore fisico si trasmette sui tratti del

volto. Spunto quasi espressionistico. Caravaggio riprende l’intuizione. Sennonché, il

suo ragazzo di vita, con la bocca golosa e un po’ volgare, non lancia un urlo nella

luce generica del Cinquecento, lo fa in una stanza romana pittoricamente già

“secentesca”, con una sorgente di luce precisa, con i barbagli e gli incanti

luminosi della pittura “di realtà”. Ebbene: nella rappresentazione della luce sulla, o

nella, materia delle cose, rivive esattamente la cultura lombarda del giovane

rivoluzionario. A cosa avevano dedicato i loro sforzi Savoldo e Romanino (ma

anche Foppa, Lotto, Moretto e Moroni…), se non a risolvere quel problema? Il

problema di luce e materia che devono convivere, nella stessa pennellata; fino a

creare una perfetta simbiosi; fino a trapassare l’una nell’altra; fino a diventare la

stessa cosa. Luce che è anche materia. Materia che è anche luce. Ma

Caravaggio fa di più. “Battezza” la luce; la identifica. Dice: è la luce di quella

certa stanza, in quella giornata, in quell’ora. Non è ancora l’“attimo luminoso” che

vedremo essere il “passo in più” degli impressionisti, ma è già una luce naturale

non allusa e non immaginata. Quel traguardo, simbiosi di luce e materia, permette

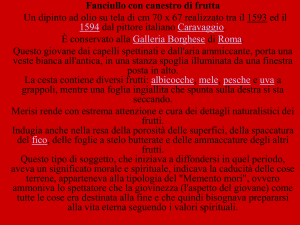

a Caravaggio di dipingere, nel “Fanciullo morso da un ramarro”, uno dei primi

brani di natura morta della storia. Luce sulla carne delle ciliegie, luce madida e

densa sulla boccia di cristallo, luce bianca infrattata fra i petali della rosa, luce

nella materia croccante delle foglie secche. Con queste premesse, a

Caravaggio, per diventare Caravaggio, manca solo la chiave shakespeariana,

cioè il cammino progressivo verso la tragedia. Passi risolutivi vengono già compiuti

nelle tele di San Luigi dei Francesi e Santa Maria del Popolo. Nella “Vocazione di

San Matteo” l’umanità di furbi, di ladri e di giocatori assiste alla chiamata di Cristo

(che è una chiamata di salvazione) nella luce strisciata di un pomeriggio romano.

Ma il passo lunghissimo del raggio luminoso sul muro e sui vetri sporchi identifica

anche lo spazio, e comincia a dire della pochezza umana rispetto all’enormità di

ciò che la circonda. Idea immensa, che troverà la propria maturazione nella

“Decollazione del Battista” di Malta, dove una decapitazione (anzi il taglio con

coltello apposito dell’estremo lembo di pelle che tiene ancora attaccata la testa

a un corpo che sta trapassando) cade nel silenzio dei muri come un sasso che

affonda nell’acqua. Per Caravaggio sta infatti per cominciare anche la tragedia

esistenziale. Uccide un uomo. Viene condannato a morte per decapitazione (da

qui l’insistenza allucinante su questo tema), e scappa. Napoli. Sicilia. Poi,

parrebbe, un rifugio a Malta, dove si identifica col Battista nella “Decollazione” di

cui abbiamo appena parlato. Ma qui commette colpe di cui non sappiamo. La

fuga deve riprendere. Ancora Sicilia. Ancora Napoli, dove viene raggiunto in

un’osteria da fantomatici sgherri e massacrato di botte. Poi l’imbarco per

Port’Ercole, a nord di Roma, nella speranza di poter rientrare in città. Qui, in un

giorno d’estate, la morte solitaria su una spiaggia. La “Tempesta” shakespeariana

conosce il suo epilogo. Ed è tutto Shakespeare l’ultimo Caravaggio. Lo è già nella

“Resurrezione di Lazzaro” di Messina, 1608. Pittura stenografata. Uomini travolti

dall’infinita oscurità dell’universo. Carne in putrefazione. E quella mano, la mano di

Lazzaro, vive perché agguanta non più che una bava di luce. Ma lo è

definitivamente nel “Davide e Golia” della Galleria Borghese, dipinto nel quale

Golia è un autoritratto dell’artista non ancora trentanovenne. L’opera è una

specie di lettera inviata al Papa, e dice: “Se Sua Santità non mi concederà la

grazia, fra poco io sarò così…”. Chi scrive vorrebbe porre al lettore un quesito

molto semplice. Sareste in grado, in questo istante, non dico di dipingere, non

dico di descrivere, ma di immaginare la vostra testa appena spiccata dal vostro

corpo? Caravaggio l’ha fatto, in questa impresa sublime ed agghiacciante.

Come si parla di alpinismo estremo o di sesso estremo, qui bisogna parlare di

pittura estrema. Siamo a un punto limite non della pittura, ma delle potenzialità

della pittura. Caravaggio identifica quasi scientificamente la soglia della morte

fisica, che non è probabilmente ancora accompagnata dalla cessazione di

attività cerebrale. Le pupille dilatate, un po’ strabiche, un attimo dopo il trapasso,

sono aperte sulla luce, e non vedono più. La bocca è spalancata come in un urlo

(quello del ragazzo di vita di quindici anni prima), ma l’urlo è strozzato e afono.

Quattro puntini di luce sui denti marci (ripetiamo che il defunto ha meno di

trentanove anni), lascito di una vita che è andata così… E tutto questo

Michelangelo Merisi ha fatto pensando a se stesso. Quando poi si ricordi che le

cronache antiche dicono che il malinconico e spietato Davide raffigura il

“Caravaggino”, le suggestioni diventano travolgenti. Il Caravaggino potrebbe

essere un altro ragazzo di vita legato a Caravaggio, ma potrebbe anche essere lui

stesso, il pittore, in un autoritratto a memoria della propria fanciullezza. In tal caso,

il quadro significherebbe: la vita com’era e la vita com’è; la vita come sarebbe

potuta essere e la vita come è stata; la salvezza possibile e la dannazione.

Probabilmente, in tutta la sua storia, la pittura non ha mai superato tanta

estremità.

(da “La storia dell’arte raccontata da Flavio Caroli”, Electa)