Problemi

in psichiatria

Il fine è l’uomo, il principio la terra

Direttore Responsabile

Umberto Dinelli

5.

M. S. Angeletti

Sintomi in cammino verso la schizofrenia

Comitato di Redazione

Presidenti

Umberto Dinelli

Giovanni Ronca

45. U. Dinelli

Il Gene agile

Coeditori

Mario Guazzelli

Gianni Moriani

Pietro Pietrini

61. G. Del Puente, F. Pezzoni

Ataque de nervios, uno studio transculturale

Comitato Scientifico

Eugenio Aguglia

Nicoletta Brunello

Angela Conte

Maurizio De Vanna

Gianluigi Gigli

Carlo Alberto Madrignani

Roberto Mutani

Paolo Nichelli

Stefano Pallanti

Riccardo Torta

Consulenti Internazionali

Slavko Zihler - Ljubliana, Slovenia

Irvin Feinberg - Davis, California

Raphaël Massarelli - Grenoble, Francia

Questo numero è stato curato da Irene Guerrini

e Guglielmo Mottola

I disegni sono di Paolo Giordani

81. Storia dell’Hôpital général (1662)

alle origini della cura morale

89. S. Voltolina

Di chi cammina con i piedi per terra

e la testa per aria

Rivista quadrimestrale anno 13° numero 38 - Dicembre 2005

Editore “Centro per lo studio dell’interazione Neuropsichiatria e Società”. Direzione, redazione, amministrazione: Mestre Galleria Medaglie d’Oro 5/9 - 30174 Mestre-Venezia Tel. 041.983630, Pisa Via Roma,

67 - 56100 Pisa Tel. 050.992658 Fax 050.835424, Preganziol Via Terraglio, 439 - 31022 PreganziolTreviso Tel. 0422.93215/6 Fax 0422.633545. Registrazione del Tribunale di Venezia n. 1058 del

25.06.1991.

Stampa & Fotocomposizione: Tipografia Unigraf - Via Galvani, 2 - 31022 Preganziol (TV)

NOTA PER GLI AUTORI

I lavori avviati per la pubblicazione su “Problemi in Psichiatria” devono conformarsi a cura

dell’Autore ad alcuni requisiti fondamentali.

Il testo proposto dovrà essere inviato sia su supporto magnetico, adeguatamente protetto

per evitare danni nel corso della spedizione, che su supporto cartaceo.

Per il testo composto a mezzo computer il programma da utilizzare sarà WORD per ambiente

WINDOWS o MACINTOSH (l’estensione del documento dovrà essere .RTF).

Il testo potrà essere trasmesso anche tramite e-mail: [email protected]; [email protected]

La prima pagina del manoscritto dovrà contenere le informazioni essenziali quali il titolo del

lavoro, il nome degli Autori, l’Istituzione di riferimento.

Problemi

in psichiatria

Sintomi in cammino verso la

schizofrenia 5 Il Gene agile 45

Ataque de nervios, uno

studio transculturale 61

Storia dell’Hôpital général

(1662) alle origini della cura

morale 81 Di chi cammina

con i piedi per terra e

la testa per aria 89

3805

PARK VILLA NAPOLEON

NAPOLEON

PARK

Casa di

di cura

cura per

per le

le malattie

Casa

malattie nervose

nervose

l’abilitazione psicosociale

psicosociale

ee l’abilitazione

31022 PREGANZIOL

PREGANZIOL (TV)

31022

(TV)

Via

Terraglio,

439/441

Via Terraglio, 439/441

Tel. 0422

0422 93215/6

93215/6

Tel.

Direttore sanitario

sanitario Dott.

Dott. U.

U. Dinelli

Dinelli

Direttore

Spec.

in

Psichiatria

e

Spec. in Psichiatria e

Neuropsichiatria infantile

infantile

Neuropsichiatria

***

***

Neuropsichiatria

Neuropsichiatria

***

***

Laboratorio di

di analisi

analisi cliniche

cliniche

Laboratorio

Monitoraggio

farmacologico

Monitoraggio farmacologico

e tossicologico

tossicologico

e

***

***

Laboratorio

di psicologia

psicologia

Laboratorio di

Attività

espressiva

Attività espressiva

***

***

Animazione

Animazione

***

***

Servizi

di:

elettroencefalografia

Servizi di: elettroencefalografia

elettromiografia -- radiologia

radiologia

elettromiografia

cardiologia -- ginecologia

ginecologia

cardiologia

5

Sintomi in cammino

verso la schizofrenia

M. S. Angeletti

Vulnerabilità schizofrenica e sintomi di base

“Ciascun individuo ha, per così dire, la sua propria schizofrenia, conforme

alla sua biografia, ai suoi problemi e alle alternative che ne derivano, pur

nella uniformità della sintomatologia” (Binswanger, 1960).

E’ proprio in virtù di questa visione dinamica della patologia schizofrenica,

che il recupero di un approccio psicopatologico potrebbe aprire il campo

a nuove prospettive terapeutico-riabilitative.

Infatti l’introduzione negli anni Sessanta del concetto di Sintomi di Base ha

spostato l’attenzione dal sintomo schizofrenico conclamato allo studio degli

episodi precedenti lo sviluppo psicotico, concedendo la possibilità di riconoscerne i segni e di intervenire repentinamente.

In questo senso è appena necessario accennare (Süllwold, 1992) che

disporre di un modello teorico e di precise descrizioni dei disturbi di cui il

paziente soffre e che spesso non riesce a verbalizzare, significa fornirgli il

motivo di sollievo e di rassicurazione, significa consentirgli di elaborare una

immagine di sé che contempli allo stesso tempo la sua vulnerabilità, ma

anche la sua possibilità di accedere a residue potenzialità compensatorie e

adattive, significa altresì renderlo consapevole del “razionale” dei vari

interventi terapeutici e favorire la sua compliance.

Di grande rilievo e pregio, nel trattare i Sintomi di Base, assume il resoconto del paziente rispetto alle sensazioni sgradevoli che percepisce. Infatti

per il momento è ritenuto l’unico indicatore realmente affidabile per

cominciare a trattare con questi sintomi.

E’ necessario quindi che il paziente nel raccontare le sensazioni provate si

trovi in un clima di estrema fiducia ed empatia.

6

1. IL CONCETTO DI VULNERABILITÀ SCHIZOFRENICA

1.1 Precursori storici del concetto di vulnerabilità

Il concetto di vulnerabilità è senz’altro uno degli organizzatori forti delle

attuali conoscenze psichiatriche, sia in virtù della visione sintetica che propone al riguardo della multifattorialità patogenetica dei disturbi psichici,

sia per la sua accentuata inclinazione psichica e pragmatica. Nell’epoca

moderna il primo autore a usare il termine “vulnerabilità” fu nel 1941 lo

psichiatra tedesco C.Canstatt, secondo il quale: ”un abnorme livello di

eccitabilità psichica, e quindi una reattività sproporzionata rispetto all’entità degli sviluppi esterni, avrebbe costituito la predisposizione allo svilupparsi di sintomi psicopatologici” (Constatt, 1841).

Tuttavia questo costrutto teorico e clinico è già rintracciabile negli scritti

galenici, dai quali si evince uno stile di razionalità scientifica secondo il

quale la malattia si origina dall’impatto fra una serie di “cause” esterne,

quali la dieta, il regime di vita, l’ambiente fisico e sociale, i veleni, e una

disposizione corporea che è suscettibile al loro influsso, o addirittura predisposta a subirlo (Vegetti, 1983). La malattia origina da predisposizioni

patologiche inerenti ai corpi a causa di una cattiva “mixis” (impasto materiale) e di una cattiva “krasis” (temperamento), geneticamente determinate. Da simili considerazioni, ha origine nel mondo antico un radicale cambiamento di status epistemologico, tecnico e sociale della scienza medica:

il medico, da “ammiratore” della natura provvidenziale, diviene “aiutante”

e “riparatore” – alla stregua del sarto e del muratore - di una “natura spesso imperfetta e malata” e il sapere medico si trasforma radicalmente da

teologico, speculativo e provvidenzialistico facendosi ipotetico, congetturale e pratico-empirico (Vegetti, 1983).

In un ambito di riflessione assai più prossimo alla disciplina psichiatrica si

colloca la nozione stoica di “proclivitas”: la diatesi che predispone all’ “effectus” e quindi al “morbus” – gli stadi in cui il male si è insediato

reversibilmente - e può concludere la propria parabola nell’ “aegrotatio

inveterata”, che corrisponde al nostro concetto di “cronicità” (Stanghellini,

1997). Queste nozioni, secondo Plutarco, “devono servire da guida comune alla medicina del corpo e alla terapeutica dell’anima” (Foucault, 1984),

essendo medicina e filosofia una sola regione (mia chora). Questo schema

nosodromico (cronologico-patogenetico) preconizza effettivamente uno

dei cardini della moderna nozione di vulnerabilità: la “proclivitas”, infatti

non è solo uno stato preesistente al “morbus”, essa è un tratto del corpo e

7

dell’anima che persiste anche dopo che il morbus è guarito.

Un altro autore di spicco è Pinel, il quale propone una classificazione dell’alienazione mentale:

La prima specie di alienazione mentale , denominata “melanconia”, è

caratterizzata da un delirio esclusivo, da un’idea esclusiva che lascia intatto l’esercizio di tutte le facoltà intellettuali e non dà adito ad atti violenti,

se non strettamente in connessione con un’idea stessa.

La seconda specie è denominata “mania senza delirio”, caratterizzata dalla

mancanza di qualsiasi alterazione delle funzioni dell’intelletto, della percezione, della memoria, del giudizio, dell’immaginazione, mentre è presente

un pervertimento delle funzioni affettive con impulsi ciechi alla violenza,

senza che si possano rintracciare connessioni tra questi ultimi e alcuna idea

dominante.

La terza specie, ”mania con delirio”, è caratterizzata dalla lesione di una o

più funzioni dell’intelletto e dell’emotività.

La quarta specie è la “demenza o abolizione del pensiero”, connotata dall’incoerenza e stravaganza motoria, dall’oblio del passato, da profondi

disturbi della percezione, obliterazione del giudizio.

La quinta specie, ”l’idiotismo”, è caratterizzata da una obliterazione più o

meno totale delle facoltà intellettive e affettive.

1.2 Uso naturalistico ed euristico del concetto di vulnerabilità

Nell’uso naturalistico del concetto di vulnerabilità il significato del termine

si appiattisce su quello di anormalità preesistente o fattore di rischio per

una specifica malattia. Questa accezione può dirsi naturalistica perché è

riferibile ad uno stile descrittivo in auge nella medicina positivistica, che

pone come proprio oggetto la storia naturale della malattia: in quest’ottica

le malattie esistono come enti di natura, e a ciascuna di esse corrispondono un insieme di cause scatenanti, una fase d’esordio e una di stato, un

decorso prestabilito ed esiti specifici. In questa prospettiva si cercano di

individuare i precursori di una entità morbosa, principalmente allo scopo

di affinare la diagnostica, stabilire netti confini nosografici, e possibilmente precisare la prognosi.

1.3 Il modello di vulnerabilità di Zubin

I cardini del modello della vulnerabilità vengono dallo stesso Zubin cosi

sintetizzati:

a) I sintomi schizofrenici emergono quando soggetti vulnerabili sono sot-

8

toposti ad accadimenti stressanti soprasoglia, di origine esogena o endogena.

b) Un episodio di malattia ha luogo se i fattori modulanti risultano insufficienti: le principali variabili moderatrici sono la rete sociale, la nicchia

ecologica e la personalità premorbosa.

c) L’episodio termina quando l’episodio stressante recede. La persona

torna in linea di principio, al livello di compenso precedente l’episodio;

tuttavia, non si può minimizzare l’impatto esistenziale dell’episodio stesso, che può essere all’origine di sintomi residuali.

d) Se il livello di compenso premorboso era buono, allora la persona che a

esso torna dopo l’episodio è giudicata guarita.

e) Se esso era scadente, il ritorno a tale livello di compenso premorboso

può erroneamente essere equivocato come un esito negativo.

Se si vuole comprendere fino in fondo il pensiero di Zubin bisogna altresì

comprendere che alla base della sua teorizzazione è insita una polemica nei

confronti del concetto di cronicità schizofrenica. La domanda fondamentale che Zubin si pone è: “la cronicità è destino o artefatto?” (Harding, Zubin,

Strauss, 1987). Il corpus dei suoi lavori è posto sotto il segno dell’ottimismo

prognostico ed egli sostiene che: “la caratteristica persistente della schizofrenia non è il perdurare dell’episodio schizofrenico stesso, ma la vulnerabilità allo sviluppo di tali episodi del disturbo.Gli episodi stessi sono ‘stati’

limitati nel tempo di durata più o meno lunga, ma la vulnerabilità in se stessa è un tratto persistente”(Zubin 1989).

Il paradigma della vulnerabilità è posto in essere per contrapporsi alla vecchia visione (in particolare quella naturalistica) secondo la quale la cronicità che caratterizza le psicosi schizofreniche è semplicemente espressione

di malattia. Ma il concetto stesso di “malattia” appare eccessivamente limitato se si vuol comprendere la varietà dei quadri di stato e dei decorsi: per

questo si avverte la necessità di un cambiamento di paradigma e si passa

dal concetto di malattia a quello di vulnerabilità. Il concetto di “malattia”

in questo senso finisce con il designare ambiguamente sia la causa sia i sintomi conclamati, sia ciò che si suppone come primario sia ciò che si osserva in quanto epifenomeno secondario.

Il concetto di vulnerabilità schizotropica è da ritenersi euristicamente valido solo se accoppiato dialetticamente ai fattori personologici e ambientali, con i quali complessivamente costituisce il modello della vulnerabilità in

quanto paradigma etio-patogenetico sopraordinato ai singoli paradigmi

esplicativi (biologico, psicodinamico, psicosociale).

9

La concezione di Zubin pur rappresentando un punto fermo nella concezione più ampia della nozione di vulnerabilità, è stata aspramente criticata

da Klosterkötter (1990); secondo questo autorevole rappresentante della

scuola di Bonn facente capo all’allievo di Schneider, G. Huber, il collega

anglosassone avrebbe dato scarso rilievo agli indicatori psicopatologici di

vulnerabilità: a quei fenomeni cioè, che rappresentano l’esperienza della

vulnerabilità, arrivando anche ad attribuire tale scarsa considerazione per

questi fenomeni, ad un “deplorevole” difetto di informazione, circa gli

studi che venivano sviluppandosi in Germania già alla fine degli anni ’60 sui

sintomi di base, come disturbi soggettivi presenti nelle sindromi che precorrono anche di parecchi anni l’insorgenza di una franca sintomatologia

schizofrenica (Gross, 1969) in quella che vedremo essere delineata come

“sindrome d’avanposto”. Il paradigma patogenetico dei sintomi di base,

assolutamente congruente con quello di vulnerabilità, ne rappresenta infatti una valida estensione per quel che riguarda gli indicatori fenomenici di

vulnerabilità.

Nel 1990 Mundt oppone al modello della vulnerabiltà, il proprio modello

patogenetico-ermeneutico centrato sulla nozione di “intenzionalità”; egli

afferma che “ la psicologia schizofrenica attraverso gli stadi della vita e

della malattia, specialmente per ciò che riguarda lo sviluppo degli stati

deficitari, sembra essere meglio spiegabile tramite il concetto di intenzionalità che dal modello di vulnerabilità” (Mundt, 1990). L’autore lascia al

modello della vulnerabilità l’interpretazione dei rischi di ricaduta dei

pazienti cronici moderatamente malati. Il concetto di “intenzionalità” sta a

indicare la capacità di costruire e mantenere coerentemente un mondo

intessuto di significati e valori personali situato in rapporto di continuità,

reciprocità e comprensibilità con la reatà sociale condivisa (Mundt, 1985).

Il modello dell’intenzionalità disturbata, in opposizione al modello tradizionale della vulnerabilità, “focalizza la difficoltà dello schizofrenico nel

costruire il sé, il mondo oggettuale delle rappresentazioni psichiche e la

difficoltà ad entrare nel processo di reciprocità sociale” (Mundt, 1990).

1.4 Il modello illness-coping di Strauss

Questo modello si focalizza sui rapporti tra il soggetto e la sua vulnerabilità. Strauss ipotizza due componenti patogenetiche salienti: una di natura

biologica (processuale), e una attinente alla sfera della personalità, intesa

come repertorio individuale di meccanismi di mediazione e di compenso.

Le configurazioni sincroniche (sintomi positivi e negativi) e diacroniche

10

(decorsi) delle sindromi schizofreniche dipendono dall’interazione tra le

oscillazioni endogene della malattia primaria e l’efficacia o meno dei meccanismi di compenso.

Inoltre, tutt’altro che indifferente o neutrale risulta essere la scelta tra

sistemi di riferimento categoriale o dimensionale nella descrizione dei

fenomeni psicotici. A questo proposito già agli inizi degli anni sessanta

J.Strauss scriveva (1973) che “nel suggerire che i disordini psichiatrici sono

malattie discrete con cause e cure specifiche, il modello categoriale patrocina delle attività come la ricerca di un fattore biochimico o genetico che

causi la schizofrenia. Approcci di ricerca diversi sarebbero suggeriti se

fosse usato un modello che focalizzasse i gradi di disfunzionamento, come

i gradi dei disturbi del pensiero”. Dunque all’interno della ricerca c’è una

netta separazione a favore dell’uno o dell’altro modello.

A questo proposito è da tenere conto dell’affermazione di

Minkowski(1927): ”La nozione di schizofrenia in quanto malattia mentale

tende a scomporsi in due fattori di ordine diverso: in primo luogo c’è la

schizoidia, fattore costituzionale specifico per eccellenza, più o meno invariabile di per sé stesso nel corso della vita individuale; in secondo luogo, c’è

un fattore nocivo di natura evolutiva, suscettibile di determinare un processo mentale morboso. Questo fattore non ha di per sé un colore ben definito, è di natura più indeterminata e il quadro che darà dipenderà prima di

tutto dal terreno sul quale agirà. Congiunto alla schizoidia la trasformerà in

un processo morboso specifico, in schizofrenia”.

Questa affermazione percorre il nucleo concettuale del paradigma della

vulnerabilità. E’ necessario però considerare alcuni fattori: in primo luogo,

è necessario prendere in considerazione il fattore “persona” se si vuole tentare di capire come un fattore relativamente aspecifico, che oggi sarebbe

definito “vulnerabilità schizotropica”, possa determinare l’insorgenza di

quadri schizofrenici conclamati; inoltre, sono le interazioni tra la persona

del malato e i fenomeni di base a dischiudere la comprensione delle manifestazioni della sindrome schizofrenica, cioè i suoi sintomi e i suoi decorsi.

La persona ha un ruolo attivo nell’interagire con il disturbo e i sintomi schizofrenici positivi e negativi sono l’esito di una “negoziazione” più o meno

consapevole tra fenomeni di base e amalgama personologico. In un contributo del 1987, Strauss faceva notare come nella storia della psichiatria si sia

oscillato nel considerare il disturbo mentale ora come la conseguenza di

una colpa individuale, consistente nel commercio con il diavolo o nella

mancanza di nerbo morale, ora invece come l’effetto di una “malattia” che,

11

impossessatasi del paziente, l’avrebbe privato di qualsiasi residuo di autonomia personale. Entrambe queste concezioni del disturbo mentale sono

“simultaneamente paralizzanti per la persona” (Strauss e coll., 1987), implicando biasimo o pietà nella comunità, vergogna o disperazione nel paziente. Fortunatamente – continua Strauss – nella attuale disease-oriented era,

esistono clinici e ricercatori che si impegnano a trovare una via di mezzo

tra questi due punti di vista, impegno che è sotteso dalla riflessione su

come la malattia e la persona possono interagire e influenzarsi a vicenda”.

Negli ultimi anni, Strauss ha più volte affermato la necessità di un approccio teorico al problema della schizofrenia che tenga distinte le caratteristiche della malattia primaria dai meccanismi di compenso messi in atto più

o meno consapevolmente dai pazienti.

L’autore, che dichiara di seguire in questo i presupposti teorici degli scritti di Hughlings Jackson, Bleuler e Freud, si affida a considerare tali impostazioni puramente cliniche e cioè dell’osservazione dell’estremo polimorfismo dei sintomi psicotici e dell’estrema variabilità dei decorsi schizofrenici (Strauss, 1969, 1985), entrambe suggestive di dinamiche patogenetiche non lineari.

Riportiamo in proposito la lapidaria opinione di E. Bleuler (1955): “Una

lesione che agisce sulla psiche può determinare quadri clinici di ogni genere e d’altra parte alla base di un medesimo quadro psicopatologico vi possono essere cause molteplici”.

In coda a questo paragrafo ma non ultimo per importanza sembra oppurtuno fare qualche riferimento al concetto di “eterogeneità dei sintomi”. Se

infatti il primo pilastro che sorregge il costrutto del modello illness-coping

è rappresentato dagli studi sulla dimensionalità dei sintomi psicotici, il

secondo è costituito dall’analisi dell’eterogeneità dei decorsi schizofrenici.

Gli studi longitudinali condotti in Europa sui decorsi (M. Bleuler, 1974;

Huber e coll. 1975; Ciompi e Müller, 1976; Tsuang e coll., 1979; Harding

e coll., 1987) hanno stabilito l’evidenza dell’eterogeneità degli stessi e della

prognosi delle sindromi schizofreniche. Tra questi proponiamo quanto

affermato da M. Bleuler a conclusione delle sue ricerche:

“Relativamente al decorso e all’esito delle psicosi schizofreniche, prolungate ricerche alle quali ho partecipato per più di sessant’anni hanno confermato ciò di cui si era dubitato per un lungo periodo. Non esiste un decorso

specifico della malattia (M. Bleuler, 1978; Ciompi, 1984). Invece, gli esiti

delle psicosi schizofreniche sono estremamente diversificati, variano da

guarigioni prolungate a decorsi intermittenti, a psicosi prolungate di inten-

12

sità grave e leggera. Per un lungo periodo molti psichiatri credettero che

una definizione precisa della diagnosi indicasse una prognosi specifica.

L’esperienza ha mostrato che non importa come si formula la diagnosi: essa

mai assicura un decorso e una prognosi prevedibili (…). Il decorso delle

psicosi schizofreniche non evolve mai nella direzione di un progressivo

impoverimento della vita interiore, mai verso una “demenza” del tipo trovato in danneggiamenti cerebrali diffusi. La vita interiore può essere nascosta da una mancanza di espressione, nel mutismo per esempio, ma non è

perduta” (M.Bleuler, 1991).

Se tali studi sono la premessa empirica indispensabile per giungere alla conclusione che non si può parlare di una “storia naturale” della schizofrenia

definita come processo unidirezionale chiuso, tale punto di vista appare tutt’altro che ignoto alla psichiatria tradizionale che con Binswanger nel 1960

asseriva che “come ben sanno gli psicoterapeuti, ciascun individuo ha, per

così dire, “la sua propria schizofrenia”, conforme alla sua biografia, ai suoi

problemi e alle alternative che derivano da essi” (Binswanger, 1960). La

recente scoperta delle modalità individuali del coping del paziente schizofrenico, cioè del suo modo “attivo” nel modulare le forme e i decorsi della

malattia (Strauss, 1989), altro dunque non è se non una “ri-scoperta”.

Secondo Strauss (1992) per spiegare l’eterogeneità e la dimensionalità dei

sintomi e il polimorfismo dei decorsi è necessario chiamare in causa il ruolo

di mediazione della persona tra il disturbo primario e il fenotipo schizofrenico. La persona diventa così la “chiave per la comprensione della malattia

mentale”. La conseguenza è duplice: “distinguendo più efficacemente i

meccanismi di coping della malattia, diviene possibile isolare le caratteristiche della malattia stessa e i suoi antecedenti. Differenziando il coping della

malattia, diviene anche possibile comprendere gli sforzi di guarigione e prevenzione attuati dalla persona, e apprendere quali di tali processi possano

essere efficaci e pertanto rilevanti per il trattamento” (Strauss, 1989 a).

In conclusione, il principio semeiologico della dimensionalità si amplia,

quando assume un’ottica patogenetica e non solamente descrittiva, venendo a costituire il presupposto del principio della progressione (reversibile)

da fenomeni più elementari, appartenenti al piano della vulnerabilità schizotropica, a fenomeni più complessi e strutturati, come i fenomeni finali

psicotici di Schneider definiti di “primo rango”.

1.5 La dottrina delle connessioni seriali di Klosterkötter

In un ambito più dichiaratamente patogenetico Klosterkötter (1988) ha

13

affrontato, nella sua dottrina delle “connessioni seriali”, il problema della

progressione da fenomeniche a precliniche e subcliniche (sintomi-base) a

sintomi psicotici conclamati (fenomeni finali), dimostrando la presenza di

transizioni reversibili.

Tramite l’analisi delle sequenze sintomatologiche diacroniche che conducono a sintomi di primo rango, sono state identificate cinque sequenze di

transizione: (1) percezioni deliranti (disturbi iniziali di tipo percettivo che

evolvono verso stati di depersonalizzazione allopsichica); (2) inserimento,

furto e diffusione di pensieri (disturbi iniziali cognitivi del pensiero, memoria e linguaggio che evolvono verso stati di depersonalizzazione autopsichica); (3) allucinazioni verbali (disturbi iniziali cognitivi del pensiero, memoria e linguaggio ad evoluzione verso fenomeni di pressione dei pensieri, difficoltà a discriminare tra suoni e pensieri, da cui le pseudoallucinazioni uditive e infine la spazializzazione delle “voci”); (4) influenzamento somatico

e (5) della volontà (disturbi iniziali della motricità e della cenestesi che

evolvono in fenomeni di depersonalizzazione auto- e somatopsichica). Il

passaggio dal piano della vulnerabilità schizotropica a quello dei sintomi

conclamati avviene mediante una intensificazione (esogena e endogena)

della pervasività dei sintomi-base e, dunque, delle esperienze di depersonalizzazione, che determinano un incremento della complessità del campo

di esperienza.

Quando, con questo autore, si distinguono diversi fattori generativi che

possono condurre alla vulnerabilità affiorante attraverso i sintomi-base al

sintomo schizofrenico, si elencano possibilità diverse. Una è data dal puro

e semplice aumento delle esperienze basiche disturbanti e del loro alone

affettivo che esaspera il carattere disturbante delle esperienze stesse.

A certi livelli sembra che la persona si confronti con il compito impossibile di dare senso ad esperienze inconsuete. L’atmosfera di non familiarità

che circonda ad esempio molte esperienze cenestesiche comprese nei sintomi-base sembra avere un ruolo importante per determinare lo sforzo

disperato per fronteggiarle.

1.6 La vulnerabilità come concetto multideterminato

La vulnerabilità psicotica è come un oggetto a due facce, da un lato a contatto con il substrato biologico, dall’altro con le esperienze interne che sole

riescono a definire ciò che chiamiamo psicosi schizofrenica. Il modello

della vulnerabilità consente di essere indubbiamente più vicini al substrato biologico del disturbo schizofrenico di quanto non sia possibile fare

14

movendosi invece solo sul piano sintomatologico. E’ diventato compito

essenziale delineare il profilo della vulnerabilità psicotica individuando dei

tratti, delle caratteristiche presenti prima, durante e dopo la psicosi, e probabilmente in percentuale diversa anche nei familiari, che assumano la

funzione di marker di vulnerabilità. Nonostante tutto però, rimane la sensazione di trovarsi ancora, dal punto di vista epistemologico, su sponde

diverse, tra loro non comunicanti. In effetti quando si delinea la vulnerabilità e la si traduce in aspetti neuro-psico-fisiologici si continua ad essere

turbati dall’incommensurabile salto dal corpo alla mente, anche perché

abbiamo da un lato una serie di dati oggettivi e dall’altro una serie di vissuti soggettivi.

Sicuramente di grande utilità e originalità per superare quella che sembra,

nel campo dei disturbi schizofrenici, una sorta di dicotomia mente-cervello, è il pensiero di Huber il quale esplora la vulnerabilità partendo dal vissuto del paziente, per poi cercare una oggettivazione nella costruzione e

validazione di scale.

In effetti gli aspetti indagati attraverso i sintomi-base sono innanzitutto

delle esperienze soggettive con carattere di disturbo e delineano non tanto

un “segno” nel senso oggettivo del termine ma un vissuto accessibile alla

autopercezione del paziente come disturbante.

2. IL CONCETTO DI SINTOMI DI BASE

2.1 Precursori del concetto di sintomi di base: L’automatismo mentale

di De Clèrambault, la teoria di Minkowski.

De Clèrambault enunciò una ipotesi secondo la quale all’origine dei sintomi deliranti e allucinatori andava posta un’istanza generatrice priva di un

proprio carattere tematico e affettivo, diretta espressione di una lesione

istologica cerebrale, consistente in 3 ordini di fenomeni clinici: (1) automatismo mentale (eco del pensiero, enunciazione degli atti ecc.); (2)automatismo sensitivo (parestesie); (3) automatismo motorio (parestesie motorie).

Secondo De Clèrambault (1920) “il delirio propriamente detto non è che

la reazione obbligatoria di un intelletto ragionante, e spesso intatto, ai fenomeni che promanano dal suo subcosciente”; il delirio è la risposta dell’intelletto ai fenomeni di automatismo mentale, che sono diretta espressione

dell’irritazione primaria dei centri nervosi, supposto substrato biologico

della psicosi.

15

La psicosi è, infatti, l’espressione della “simbiosi di due diversi processi”

(1925): l’automatismo mentale, che rappresenta il “nucleo di natura istologica”, e l’ideazione di natura psicologica, che conduce alla “sovrastruttura”

delirante (1923).

La dottrina dell’automatismo mentale non è meccanicista proprio perché

sottolinea lo“scarto organo-clinico”attraverso l’affermazione del ruolo patoplastico della personalità. Essa è, però, sicuramente “atomista” nel senso

che considera all’origine dei sintomi psicotici raggruppamenti discreti di

fenomeni disturbanti e non una globale perturbazione della coscienza.

Più tardi Minkowski (1927) sostenne l’esistenza di un rapporto di necessità che intercorre tra determinati aspetti della personalità e l’insorgere della

psicosi.

Per questo autore la personalità non svolge soltanto una funzione patoplastica: è necessaria la presenza di una personalità a sua volta disturbata affinchè l’istanza processuale possa determinare la malattia schizofrenica, principio riassunto dallo stesso autore con la formula nulla schizophrenia sine

schizoidia.

2.2 La teoria dei sintomi di base di Gerd Huber

Il concetto di sintomo di base risale agli inizi degli anni Sessanta ad opera

di Gerd Huber. Questo concetto trae origine da alcune osservazioni dei

deficit percepiti da alcuni pazienti schizofrenici nelle fasi pre-psicotiche

anche molti anni prima delle prime manifestazioni psicotiche. Huber e

coll. hanno cominciato con il prestare attenzione alle fasi della patologia

schizofrenica in cui non sono presenti i sintomi positivi. In questo modo

hanno potuto documentare nel corso della schizofrenia l’esistenza di fenomeni caratterizzati da sensazioni soggettive disturbanti di natura sub-clinica, definiti sintomi-base.

Questi disturbi investono varie sfere, tra cui: gli istinti, il pensiero, il linguaggio, la percezione, la propriocezione ed altre. Questi fenomeni deficitari non

sono caratteristici della psicosi schizofrenica, ma possono essere riscontrati in

altre patologie mentali o, a volte, in soggetti del tutto normali.

I sintomi di base insorgono sia prima, sia durante, sia dopo lo sviluppo di un

episodio schizofrenico, ma possono essere visibili soprattutto quando i sintomi positivi sono assenti. Questi sintomi, che completano il quadro clinico

delle sindromi schizofreniche, sono stati definiti da Huber e dalla sua

Scuola “Sintomi di Base” (Huber, 1966, 1983) a ragione della loro peculiare posizione, in senso etio-patogenetico, interposta tra il supposto substrato

16

biologico della sindrome schizofrenica ed i sintomi psicotici definiti da

Schneider (1987) di “primo rango”. I Sintomi di Base sono dunque esperienze soggettive con carattere disturbante interposte etiopatogeneticamente tra il substrato biologico della sindrome ed i sintomi psicopatologici conclamati. I sintomi di base, quindi, vengono così chiamati in quanto

costituiscono il substrato in cui i fenomeni psicotici produttivi affondano le

radici: sono manifestazioni primarie ed elementari di un disagio psichico

presente ma non ancora esploso in un quadro francamente psicotico. Non

rappresentano dunque elementi diagnostici, né si può dire che costituiscano un indice assoluto di distinzione tra normalità e patologia, ma possono

essere considerati indicatori di una “vulnerabilità” allo sviluppo di quadri

produttivi. Queste esperienze, considerate da Huber (Huber 1966, 1983) i

sintomi più vicini al substrato biologico in particolari condizioni, sia endogene che di rapporto individuo-ambiente, si intensificano e la sofferenza e

il disagio che le accompagnano sollecitano processi psicoreattivi e di adattamento responsabili della loro trasformazione nei fenomeni propri della

superstruttura psicotica schizofrenica (sintomi di primo rango di

Schneider) (Schneider, 1965). In presenza dei sintomi di base il soggetto

mette in atto svariati meccanismi di coping e di mediazione psicoreattiva

per far fronte a tali sensazioni disturbanti, ma queste forme di difesa non

sempre migliorano la situazione, anzi, causano, sovente, la decostruzione

simbolica, tipica del mondo schizofrenico. Infatti spesso succede che proprio in virtù dell’utilizzo di tentativi di compenso inadeguati vi sia un aggravamento della sintomatologia basica o un peggioramento delle condizioni

di vita dell’individuo. Proprio questo meccanismo potrebbe far scattare un

circolo vizioso in cui la psicosi diventerebbe una forma di difesa estrema

verso disturbi sempre più invadenti. Quindi, i disturbi basici costituirebbero i sintomi di partenza dai quali potrebbe o meno svilupparsi un episodio

psicotico.

Secondo la teoria di Huber i sintomi caratteristici della schizofrenia sarebbero il risultato di un percorso individuale, cosparso di variabili stressanti endogene e/o esogene, in cui l’individuo cerca in ogni momento di venire a capo

delle sue esperienze penose. I disturbi basici sono fenomeni vicini al substrato organico e che non hanno ancora subito nessun tipo di mediazione psicologica; da questo punto di vista la ricerca biologica sulla schizofrenia potrebbe trovare nei sintomi-base un fondamentale punto di riferimento.

Nel modello dinamico di Huber il sintomo clinicamente schizofrenico

costituisce quindi un punto di arrivo di un percorso psicopatologico, a par-

17

tenza da disturbi elementari, in cui si identificano definite transizioni tra

gruppo di sintomi di base e determinati sintomi di primo rango.

I sintomi di base possono infatti occorrere a tre livelli di sviluppo:

1°livello del tutto acaratteristico (livello non caratteristico della schizofrenia); 2° livello più o meno caratteristico; 3°livello rappresentato dai sintomi di primo rango di Schneider. Se non si determina una fissazione e automatizzazione al terzo livello, è mantenuta la possibilità di reversibilità

cosicchè dal terzo livello i sintomi possono di nuovo transitare al secondo

ed al primo. I sintomi di base costituiscono quindi il terreno su cui si edifica la psicosi con i suoi fenomeni deliranti ed allucinatori e che al loro dileguare torna a riproporsi immodificato.

2.3 La teoria dei sintomi di base di Klosterkötter

Un altro importante studioso tedesco, Klosterkötter, già citato precedentemente, ha elaborato la cosiddetta “dottrina delle connessioni seriali”

(Klosterkötter, 1988). Questo autore affronta il problema della progressione da fenomeniche precliniche e subcliniche (sintomi-base) a sintomi psicotici conclamati (fenomeni finali), dimostrando la presenza di transizioni

reversibili. Nella sequenza di transizione che dai sintomi di base conduce

alla percezione delirante (sintomo di primo rango di Schneider),

Klosterkötter (1992) individua un continuum fenomenologico, nel quale si

colloca una gamma di Erlebnisse intermedi che trapassano insensibilmente l’uno nell’altro. Attraverso il “Bonn Transition Sequences Study”da lui

condotto, è stato possibile studiare 5 sequenze di transizione che partono

da questi tipi di disturbi basici e arrivano, attraverso svariati passaggi , a 5

specifici sintomi di primo rango:

1) percezioni deliranti;

2) inserzione, furto e diffusione del pensiero;

3) allucinazioni acustiche;

4) influenzamento della volontà;

5) influenzamento somatico;

In tutte e cinque le sequenze di transizione si può notare una fase iniziale (fase d’irritazione basale) in cui, in seguito a stress aspecifico, si manifestano i sintomi-base. Questi fenomeni si intensificano sempre di più,

fino a sconvolgere il normale quadro della realtà del soggetto. L’ambiente

dell’individuo, il proprio pensiero, le proprie azioni, il proprio corpo sembrano essere diversi, non più naturali come prima; tutto sembra falso, artificiale, costruito per il paziente stesso. La genuinità del rapporto che si

18

aveva con se stessi e con il proprio ambiente viene persa e si fanno avanti

esperienze di depersonalizzazione allo-auto- e somatopsichica. Per evitare questi intollerabili stati d’animo i pazienti, attraverso un processo di

adattamento, riattivano forme di pensiero infantile che permettono in

parte di spiegare gli irritanti cambiamenti della realtà. Si entra così in uno

stadio (fase d’esternalizzazione psicotica) in cui le sensazioni penose vissute dai soggetti vengono attribuite all’azione di agenti esterni , ancora

sconosciuti. La conoscenza di come, perché e chi attuasse queste manipolazioni è raggiunta nell’ultimo stadio del processo psicotico (fase di concretizzazione) attraverso ipotesi saggiate con azioni di prova, che conducono ad una spiegazione delirante dell’accaduto determinate da “fattori

generatori”. Gli stressors interni e/o esterni responsabili di un aumento

del deficit della processazione delle informazioni e dell’intensificarsi delle

esperienze di base disturbanti e del loro alone affettivo costituiscono i

“primi fattori generatori”; l’ulteriore aumento del deficit di processazione

dell’informazione che determina una rottura della normale cornice psicologica di riferimento innesca un “secondo fattore generatore” che costituisce un tentativo di adattamento ad informazioni incompatibili: il ricorso a

modelli filogeneticamente ed ontogeneticamente più antichi di spiegazione fa sì che percezioni, atti mentali, azioni e sensazioni corporee strane

siano esperite “come se” fossero fatti dall’esterno e i pensieri uditi come

se fossero vocalizzati da voci esterne. Con questi arcaici schemi di attribuzione è consentito dare un senso a esperienze strane, ridurne l’insopportabile complessità e mitigare la tensione affettiva che le accompagna. Con

il “terzo fattore generatore” si compie la transizione alla fase di concretizzazione cosicchè la conoscenza del “come”, “perché”, “da parte di chi”

consente che l’irritante complessità e tensione affettiva già attenuatesi

nella fase di esternalizzazione si dileguino.

I sintomi di base dalla loro prima comparsa sono del tutto aspecifici potendosi manifestare in tutti i disturbi psicotici e di confine, nonché nei disturbi mentali organici, ma non nei soggetti normali e nei disturbi di personalità neppure in condizioni di stress.

Proprio tale aspecificità dei disturbi basici ha prestato il fianco a diverse

critiche ed ha sviluppato una querelle concettuale, specificità versus aspecificità. Soprattutto risuonano le critiche di Mundt (1989) e Janzarik

(1987), secondo i quali il carattere basico di questi disturbi resta allo stato

attuale nell’ambito speculativo. Per gli studiosi di Bonn la specificità è

intanto una questione di livello dei sintomi di base (i tre livelli prima espo-

19

sti). Ebel e coll. (1989), comparando i sintomi di base nei disturbi schizofrenici e affettivi, dopo aver ancora ricordato che questi sintomi non sono

esclusivi della schizofrenia, trovano che nelle depressioni endogene vi

siano items di sintomi di base coinvolti in maniera analoga alla schizofrenia, per esempio quelli riferiti alla deficienza dinamica e ai disturbi vegetativi, mentre i sintomi di base cognitivi e cenestesici sono significativamente più frequenti nel gruppo della schizofrenia.

2.4 Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms:

I 98 items sono raggruppati in 10 insiemi fenomenici che rappresentano

altrettante categorie di Sintomi di Base.Sommando le risposte positive ad

ogni item afferente ad uno di tali insiemi fenomenici si ottiene un punteggio – da 1 a 10, ad eccezione dell’item “perdita di controllo (padronanza di

sé)” che si compone di 8 items- che illustra il grado di pervasività di quel

particolare insieme di sintomi di base.

1) Perdita di controllo (padronanza di sé)

A questo gruppo appartengono frasi che esprimono sensazioni di “deragliamento” sul

piano dei comportamenti (96: Mi accorgo che spesso mi comporto diversamente da

come vorrei. Non lo posso decidere a sufficienza), o di “blocco” (86: Talvolta divento

rigido e non posso reagire anche se lo voglio), o disturbi riferibili a sfortunati tentativi

di compenso (83: Anche in situazioni del tutto abituali devo stare attento a comportarmi correttamente).

Deficit analoghi possono interessare anche le funzioni linguistiche o cognitive, quando

fallisca la selezione delle risposte adeguate alla situazione corrente, secondo il concetto del livellamento delle gerarchie di risposta. Ciò si verifica quando la situazione non

è percepita chiaramente, oppure quando la quantità di informazioni da ordinare è troppo ingente: in tal caso i pazienti sono vittime di reazioni da loro stessi vissute come sbagliate o di blocchi.

E’ stata dimostrata la evolutività di questo complesso sindromico verso sintomi psicotici, quali i disturbi dell’Io (in particolare, esperienze di influenzamento passivo),

attraverso fenomeni di depersonalizzazione auto- e somatopsichica (Klosterkötter,

1988, 1992).

2) Disturbi percettivi semplici

In taluni pazienti l’esperienza percettiva può essere alterata ancor prima che si manifesti una sintomatologia psicotica massiccia, con la conseguenza di sensazioni di estraneità verso situazioni in precedenza vissute come familiari (24: Talvolta i colori di case

familiari mi appaiono cambiati, oppure 25: Talvolta percepisco i suoni diversamente

dall’abituale). In altri casi, sono in gioco esperienze illusionali tipo micropsie (29:

Talvolta tutto intorno a me sembrava piccolo), oppure metamorfopsie (19: Talvolta le

20

cose sembravano come defermate e piegate). Si tratta di fenomeni soggettivi tradizionalmente afferenti al campo della depersonalizzazione allopsichica (derealizzazione).

3) Disturbi percettivi complessi

Questi item esprimono un disturbo a carico di un più elevato livello di elaborazione

dell’informazione sensopercettiva, in particolare un deficit della categorizzazione e

appercezione (27: Quello che vedo, nonostante sia davanti a me, spesso non arriva

bene nella mia testa ed io rimango indeciso). A questo insieme appartengono anche

distorsioni visive, uditive e propriocettive relative ad oggetti più strutturati rispetto

all’insieme fenomenico precedente (14: E’ gia successo che le facce delle persone mi

siano sembrate strane e deformi e distorte). In questa categoria rientrano anche le difficoltà ad integrare stimoli di modalità sensoriali eterogenee (97: Non posso più guardare la TV, mi fa fatica seguire insieme le immagini e coloro che parlano e cogliere la

trama).

I disturbi percettivi semplici e complessi, e più generalmente la “perdita della costanza percettiva”, contrariamente a quanto sostenuto dalla psicopatologia classica

(Schneider e Huber, 1975) si sono dimostrati implicati nella patogenesi delle percezioni deliranti. Tra i primi, sembra rilevante il fenomeno del “dare nell’occhio”, cioè

la decontestualizzazione di un dettaglio percettivo previa un’esperienza di derealizzazione su base quantitativa (ad esempio, iperestesica). Tra i secondi, la derealizzazione

di natura più strettamente qualitativa, previa l’eclissi del significato abitualmente inerente all’oggetto o alla situazione percepita.

4) Disturbi del linguaggio recettivo ed espressivo

Si tratta di turbe della comprensione e della produzione del linguaggio che rendono

il rapporto con un interlocutore difficile perché impreciso e confuso a causa di ristrettezze semantiche e approssimazioni sintattiche.

Abbiamo definito questo disturbo come un deficit della “capacità linguistica”

(Stanghellini e al., 1991), e cioè della capacità di abbracciare concettualmente

un’esperienza e fare di essa un’esperienza intersoggettiva.

Un fenomeno esemplare è il seguente: (66) Non riesco più a parlare come prima, le

parole non mi vengono più alla mente abbastanza velocemente.

Sul piano della comprensione è emblematica la frase: (93) Leggo malvolentieri, perché mi costa tanta fatica cogliere il significato correttamente.

I disturbi della competenza linguistica implicano spesso reazioni di evitamento dei

contatti sociali e sono probabilmente anche implicate nella patomorfosi dei quadri

cosiddetti “negativi”, in cui non sono clinicamente accertabili sintomi produttivi.

5) Disturbi del pensiero

Fanno parte di questo insieme fenomenico le esperienze di mentismo simil-ossessive

quali le interferenze del pensiero (13: Mentre penso spesso mi distraggono idee non

pertinenti), i disturbi della dirigibilità dei pensieri (39: Mi sembra di non poter più

concentrare i miei pensieri su una cosa precisa) e altre più o meno larvate esperienze

21

di depersonalizzazione autopsichica (12: I miei propri pensieri possono improvvisamente farmi paura), al limite con il fenomeno dei pensieri imposti, da un lato, e le

esperienze pseudoallucinatorie ed allucinatorie uditivo-verbali, dall’altro, in direzione

delle quali questi disturbi possono evolvere.

Inoltre, appartengono a questo gruppo i blocchi soggettivi del pensiero, al limite del

furto del pensiero (43: Talvolta è come se tutto fosse spazzato via dal mio cervello), nonché gli iniziali disturbi della meità dei pensieri, anch’essi al limite con le pseudoallucinazioni uditivo-verbali (4: Talvolta i miei pensieri sono così invadenti, come se qualcuno pensasse in me a voce alta). Forte è nel caso di questo insieme fenomenico l’analogia con il costrutto patogenetico della sindrome di automatismo mentale secondo De

Clèrambault (De Clèrambault, 1920, 1923, 1925; Stanghellini et al., 1990).

6) Disturbi della memoria

Il ruolo dei disturbi della memoria nei pazienti schizofrenici è, al momento attuale,

oggetto di studio. Si ipotizza che la memorizzazione non sia un processo puramente

passivo, ma che il materiale assimilato sia immediatamente sottoposto a classificazione nel processo della memoria a breve termine. Questa categorizzazione- particolarmente vulnerabile negli schizofrenici (60: Abbastanza spesso non so cosa è successo

intorno a me un momento prima)- sarebbe il prerequisito necessario per l’organizzazione della memoria a lungo termine. Pertanto, i disturbi della memoria di questo tipo

potrebbero concorrere con quelli del linguaggio nel deficit di semantizzazione delle

esperienze presenti nelle sindromi schizofreniche.

D’altro canto, in alcuni pazienti anche la riutilizzazione delle esperienze memorizzate sarebbe deficitaria, questa volta a causa delle interferenze cognitive denunciate dai

pazienti stessi (52: Quando voglio ricordare qualcosa di preciso non mi riesce, perché

mi viene in mente tutt’altro).

7) Disturbi della motricità

Si tratta di un insieme di fenomeni piuttosto eterogeneo. Essi sono suddivisibili in

diverse sottocategorie. In primo luogo, alcuni items rappresentano disturbi del feedback propriocettivo (9: Talvolta non percepisco bene i movimenti dei miei arti). Il

fenomeno opposto è quello dell’emergere tematico di attività normalmente automatiche (11: Quando cammino spesso divento consapevole di ogni singolo passo).

Altre frasi esprimono blocchi motori (44: Talvolta mi fermo in mezzo ad un movimento e rifletto su come devo continuare), oppure la presenza di impulsi motori incontrollabili (64: Spesso mi costa fatica tenere a bada i miei muscoli).Infine, l’insufficiente

controllo delle prestazioni motorie si può esprimere nel divario tra l’intenzionalità

mimica e l’atto mimico stesso (59: L’espressione della mia faccia spesso riesce diversa

da come vorrei).

Tali disturbi contribuirebbero all’atmosfera di depersonalizzazione.

8) Perdita degli automatismi

Uno sfondo di prestazioni pretematiche, preriflessive e non intenzionali è necessario

22

per la vita di tutti i giorni, ma in taluni pazienti schizofrenici questi engrammi non

sono più disponibili o lo sono in maniera incompleta cosicchè tutto deve essere ponderato passo per passo (6: Le piccole faccende quotidiane non vanno più come al solito, devo riflettere prima su ogni singolo passo).In questo senso, il paziente schizofrenico è costretto a comportarsi da “eterno principiante”. La perdita degli automatismi

si differenzia dalla inibizione depressiva per il criterio della “confusione psicomotoria”: il disturbo primario, in questo, non è l’abulia, qui sono le abitudini ad essere

dimenticate, cosicchè le sequenze di azione devono essere faticosamente riordinate

con enorme dispendio di energia. La conseguenza ovvia di questi disturbi sono la

lentezza patologica nell’eseguire compiti anche elementari, le reazioni di evitamento verso compiti più strutturati, l’instaurarsi di atteggiamenti difensivi ossessivi e certi

aspetti anch’essi a torto confusi con l’apatia depressiva, come la mancanza di igiene

personale, i quali sono invece l’esito della difficoltà a coordinare le azioni finalizzate

al proprio accudimento.

9) Anedonia ed ansia

Fanno parte di questo insieme fenomenico in primo luogo le esperienze francamente depressive, sia sul piano strettamente timico (16: Non posso provare vero divertimento), sia su quello dei suoi correlati vitali (49: Non gusto più i cibi come prima), sia

su quello del pessimismo (1: Ho paura che la mia capacità di pensiero diminuisca sempre di più). Ne fanno parte anche esperienze dispatiche, cioè la perdita della capacità di discriminare tra stimoli affettivi diversi in situazioni in cui l’eccitazione supera

una data soglia di intensità (87: Quando mi agito non so se percepisco gioia o rabbia),

prossime a certe caratteristiche della alessitimia.

10) Sovrabbondanza di stimoli

La natura più profonda del processo schizofrenico è stata spesso identificata con

l’esperienza di “flooding” psicosensoriale, relativo alla drastica caduta delle barriere

percettive e cognitive, come descritto dalla frase seguente: (89) Tutto ha un effetto

troppo forte per me, non mi posso più schermare, difendere a sufficienza. Il “percetto” è preponderante rispetto al “concetto”: “Ogni sasso è radioattivo”, secondo l’aforisma di Racamier (1980).

La controfaccia di questo fenomeno è l’iperarousal, in qualità di fenomeno con finalità – non automaticamente e preriflessivamente – filtrante le afferenze percettive:

(58) Sono eccessivamente sveglio; presto attenzione a tutto quello che succede anche

se non lo vorrei affatto. La selezione del materiale percettivo deve avvenire attivamente e non sullo sfondo di meccanismi sintetici automatici e passivi.

Entrambi i tipi di esperienza possono mettere in moto reazioni di coping evitante

come la seguente: (61): Spesso mi disturba troppo quando ci si affaccenda attorno a

me, e mi devo ritirare per ritrovare il mio equilibrio.

Una seconda parte del Questionario si propone di approfondire i comportamenti che

il paziente mette in atto per migliorare la propria condizione.

23

La valutazione di tali meccanismi di compenso richiede senz’altro una trattazione accurata, a costo di ripetere probabilmente concetti già espressi.

Nell’ottica della teoria dei sintomi di base, la sindrome schizofrenica è

interpretata come un “tipo uniforme di reazione” messa in atto dal soggetto nei confronti di esperienze elementari disturbanti. I sintomi schizofrenici di “primo rango”, infatti, vengono considerati come “fenomeni finali”

o “superstrutture psicotiche”, psicologicamente secondarie all’insorgere

dei sintomi di base e nosograficamente relativamente aspecifici. Affinchè

vengano a strutturarsi quelle peculiari modificazioni del campo di coscienza che definiamo “sindrome schizofrenica”, pertanto, è necessaria tanto la

presenza, da un lato, di una “vulnerabilità schizotropica” di base, rappresentata da disturbi cognitivi della percezione, del pensiero, della parola,

della memoria, della motricità e delle sensazioni somatiche; quanto l’azione, dall’altro lato, di una “matrice antropologica” che, facendo ricorso a

particolari meccanismi di compenso, trasformi tali esperienze irritanti di

base in una nuova “cornice di riferimento della realtà”.

Tali meccanismi di compenso sono messi in moto dalla irritazione provocata dai Sintomi di Base e catalizzati da due vettori, uno cognitivo e l’altro

affettivo-dinamico, che spingono avanti il processo psicopatologico.Tali

vettori sono l’incremento della complessità cognitiva del campo di esperienza e l’incremento della tensione affettiva generate dall’erompere dei

Sintomi di Base, che scardina l’abituale cornice di riferimento della realtà

(Klosterkötter, 1988, 1992).

I meccanismi di compenso, le cui azioni hanno come finalità la riduzione

della complessità e della tensione affettiva, agiscono a loro volta secondo due

principali vettori: quello esplicativo e quello evitante. Si può dire che la

prima modalità, nel tentativo di dare senso alle esperienze di base, conduce

alla strutturazione dei sintomi cosiddetti “positivi”; la seconda modalità, invece, nel tentativo di ridurre la quantità di stimoli proveniente dall’esterno e di

modulare la penetranza dei disturbi di base, conduce a comportamenti di

autoesclusione e limitazioni afferenti all’area della cosiddetta “negatività”.

La modalità esplicativa del coping origina con la frase definita dal (1) “irritazione di base” caratterizzata dall’autopercezione dei sintomi di base. In

essa ad esempio, nelle sequenze di transizione verso le esperienze di

influenzamento somatico, sono percepiti deficit iniziali di natura cenestopatica, quali sensazioni di movimento, stiramento e pressione del corpo o

della sua superficie, sensazioni algiche ecc..La fase successiva, definita di

(2) “esternalizzazione psicotica”, è caratterizzata dalla proiezione delle

24

disfunzioni interne alla persona verso l’esterno, cosicchè le esperienze

cenestopatiche primarie dell’esempio in oggetto, passando attraverso una

fase di depersonalizzazione somatopsichica, giungono ad essere esperite

“come se” non fossero spontaneamente prodotte dal corpo, ma “fatte” da

agenzie esterne. L’ultima fase, detta (3) “concretizzazione del contenuto”,

è centrata sullo sforzo messo in atto dal soggetto di scoprire i modi e gli

scopi tramite i quali le presunte agenzie esterne realizzano l’attività

influenzante (Klosterkötter, 1988, 1992).

Con il F.B.F. si coglie qualitativamente l’importanza soggettiva dei deficit di fondo percepiti dal paziente stesso. Il modo in cui essi ostacolano

concretamente il paziente nella vita quotidiana lo si deve rilevare

mediante ulteriori indagini e l’autosservazione guidata. Ai fini della diagnosi clinica non contano soltanto l’ambito e la gravità soggettiva del

disturbo, ma anche la scoperta di precise correlazioni: i contatti sociali

vengono evitati a causa di un disturbo del linguaggio, o piuttosto perché

distorsioni percettive favoriscono interpretazioni sbagliate, per esempio

sospetti paranoidi?

La valutazione diagnostica avviene perciò nel contesto di tutti i dati disponibili. Un sospetto di psicosi è giustificato soltanto laddove ai disturbi

denunciati soggettivamente si aggiungono vistose alterazioni comportamentali con compromissione del livello di funzionamento in aspetti importanti della vita quotidiana.

2.5 Cosa hanno a che fare i sintomi di base con la schizofrenia?

In questi anni le ricerche sulla schizofrenia orientate biologicamente si

sono progressivamente confrontate con un problema di mediazione.

Nuove tecniche di indagine hanno condotto a risultati che indicano la presenza di disfunzioni cerebrali a carico di tale patologia. Tali anomalie biologiche coincidono con i numerosi deficit cognitivi illustrati fin dagli anni

sessanta, sia dalle ricerche compiute dagli psicofisiologi, che da quelle

compiute dagli psicologi sperimentali. Questi deficit neurobiologici sembrano preesistere alle prime manifestazioni della psicosi e probabilmente

esistono fin dalla nascita.

Per diagnosticare una schizofrenia, i moderni sistemi diagnostici operazionali richiedono soprattutto la presenza di sintomi positivi. Tra di essi i sintomi schneideriani di primo rango continuano a rappresentare un sottogruppo particolarmente saliente. Specialmente i sintomi centrali o la sindrome nucleare sono essenzialmente composti da deliri di primo rango

25

(percezioni deliranti, inserzione, furto e diffusione del pensiero), esperienze di influenzamento, allucinazioni verbali e somatiche.

I sintomi-chiave, comunque, rappresentano tutti modificazioni del campo

di coscienza altamente complesse e puramente soggettive, mentre il deficit psicobiologico è caratterizzato da misurazioni di laboratorio semplici

ed oggettive.

Da ciò ne consegue una domanda sulla patogenesi: “Com’è possibile che

da deficit preesistenti oggettivabili emerga qualcosa di così distante dalla

psicologia comune, qualcosa di così “deviato”come i sintomi rilevanti per la

diagnosi?”(Jamsley, 1977; Gorge e Neufeld, 1985).

Poiché i sintomi-chiave sono modificazioni dell’esperire, una possibile

influenza sulla loro genesi di preesistenti deficit psicobiologici può solo originarsi da effetti a livello dell’esperienza. Infatti ci sono nella schizofrenia

deficit cognitivi e dinamici esperiti e verbalizzati dal paziente.

Indipendentemente l’uno dall’altro, Mc Ghie e Chapman (1961) e

Chapman(1966) li hanno descritti come “sintomi precoci”(early symptoms)e Huber (1961,1966)come “sintomi-base”.

Il concetto di sintomo-base può essere confuso con quello bleuleriano di

“sintomo fondamentale”. Tuttavia la differenza è ovvia: i sintomi fondamentali e soprattutto i loro moderni successori operazionali, i sintomi

negativi(Andreasen,1985; Crow,1985) sono osservabili dall’esterno sulla

base del comportamento e dell’espressione. I sintomi-base, invece, possono essere osservati immediatamente dalla persona disturbata. Tuttavia

sembra sussistere un continuum tra i due gruppi di sintomi.

Particolarmente, alcuni dei sintomi di base cognitivi rappresentano probabilmente nient’altro che gradi più lievi di sintomi fondamentali o negativi

che si manifestano in fasi più precoci del decorso. Proprio a causa del loro

carattere di sintomi dell’esperienza, questi sintomi più lievi e precoci possono essere considerati come il lato soggettivo del deficit neurofisiologico

preesistente. Così nuove possibilità si schiudono per chiarire empiricamente il problema sopra menzionato della mediazione. Quando le manifestazioni soggettive del deficit psicobiologico sono note e possono essere affidabilmente valutate, allora può essere analizzato su un medesimo livello,

quello dell’esperienza vissuta, il problema del nesso tra sintomi-chiave e

tale deficit psicobiologico. Se è così, allora devono esistere connessioni

regolari tra l’esperienza soggettiva del deficit cognitivo ed il cambiamento

dell’esperienza psicotica. Ci si deve aspettare che tali esperienze di deficit

antecedano i sintomi di primo rango e che, all’esordio della psicosi, essi

26

evolvano sempre in questi, secondo un determinato schema. Nel Bonn

Transition Sequences Study si è cercato di verificare questa ipotesi.

2.6 Sintomi di base e schizofrenia: le varie teorizzazioni

Si possono citare vari studi condotti da autori illustri nell’ambito della trattazione dei Sintomi di Base; tra questi sembra opportuno approfondire i

lavori svolti da Peralta e coll. (1991) e Stanghellini e coll. (1991 a) a proposito dei rapporti fra aspetti e modelli diversi del disturbo schizofrenico e il

rilievo dei sintomi di base, e terminati con conclusioni antitetiche.

Mentre il primo enfatizza la maggior correlazione tra sintomi di base e sintomi positivi della schizofrenia rispetto ai sintomi negativi, per cui i sintomi-base

sembrano correlare più con il modello schneideriano che bleuleriano della

schizofrenia, l’indagine di Stanghellini trova una significativa correlazione tra

sintomi di base, sintomi negativi e schizofrenia non paranoide, arrivando a

prospettare il ruolo fondamentale delle competenze linguistiche del soggetto

nel definire la sua matrice personologica e quindi le sue capacità di coping ed

in definitiva di trasformazione dei sintomi di base per così dire oscurati alla

fine dai sintomi positivi; giunge così alla conclusione che i sintomi di base da

soli sono nulla in senso psicotico e che la psicosi può avverarsi soltanto attraverso processi che implicano l’interazione con un polo personologico ed

ambientale. Ciò sottolinea con forza la lettura della psicosi come frutto di un

disturbo primario e di coping personologico e antropologico con esso.

In campo psicofarmacologico, la possibiltà di controllare i sintomi psicotici fa sì che per gran parte del decorso della malattia i Sintomi di Base dominino il quadro clinico. Queste condizioni definite “stadi di base” sono rilevabili solo in fase prepsicotica (“sindrome d’avanposto”, “prodromi”), ma

anche intrapsicotica (stadi di base reversibili e irreversibili).

Le “sindromi d’avanposto” precedono la prima manifestazione psicotica di

circa 10 anni e durano in media 5 mesi prima di recedere. I “prodromi”

durano in media 3 anni e trapassano nella psicosi senza soluzione di continuità. Gli “stadi di base postpsicotici reversibili” che appaiono immediatamente dopo la remissione dei floridi sintomi psicotici, si differenziano da

quelli “irreversibili” (equiparabili alla schizofrenia negativa di Andreasen

(1982) e alla schizofrenia di tipo II di Crow) per la durata inferiore a 3 anni.

Possiamo dunque dire che i Sintomi di Base sono individuabili in tutte le fasi

del decorso della psicosi schizofrenica, prima del quadro conclamato, come

stato residuo postpsicotico e anche fra i diversi episodi di riacutizzazione.

Questo confermerebbe la loro costante presenza come vera e propria base

27

su cui si costruisce lo scheletro psicotico-produttivo e suggerirebbe, secondo l’ipotesi formulata da Huber (Huber, Gross, 1989), la loro stretta vicinanza con il substrato somatico della malattia, rappresentando l’effetto sul

piano fenomenico del danno neurobiologico.

Un’importante aspetto dei Sintomi di Base, che li definisce come tali, è

l’esperienza soggettiva che il paziente fa di essi. Un paziente con Disturbi

di Base conserva l’insight: quindi è in grado di individuare il sintomo, di

riconoscerlo come alterazione di una funzione vivendolo e descrivendolo

come disturbante; oltre a questo il paziente si rende ancora capace di reagire a tali disturbi adattandosi o attuando strategie di compenso.

Se l’attività dello Stato di Base aumenta, mentre da una parte i sintomi si

aggravano, dall’altra la consapevolezza dei propri disturbi sfuma per perdersi poi con l’entrata nell’area francamente psicotica.

Qualunque fenomeno percepito dal paziente è vissuto a questo livello di

base come appartenente a se stesso: questo costituisce un altro elemento

importante che segna il passaggio dal Sintomo di Base al sintomo produttivo (di primo e secondo rango di Schneider) dove i disturbi vengono vissuti come appartenenti al mondo esterno (es. influenzamento corporeo,

allucinazioni acustiche) con la dissoluzione dei confini Io-mondo.

2.7 Relazione tra Sintomi di Base e Sintomi Negativi

Ciò che ha attratto maggiormente l’attenzione dei clinici e dei ricercatori

negli ultimi decenni nello studio della schizofrenia è ciò che riguarda il suo

aspetto produttivo.

Dagli studi è emersa l’inaffidabilità dei sintomi di primo e secondo rango

di Schneider dato che non sono presenti in tutti i casi di schizofrenia, oltre

al fatto che possono essere presenti anche in altre psicosi.

Riaffiora quindi l’interesse ad esplorare altri aspetti della fenomenologia

schizofrenica. Fin da quando fu coniato il termine “schizofrenia” da

Bleuler fu dibattuta la questione dei sintomi fondamentali della malattia:

nello scritto di Bleuler “Dementia precox oder gruppe der schizophrenien”(1911), egli descrive i sintomi patognomonici che sarebbero presenti

in ogni paziente con diagnosi di schizofrenia. Fra i molteplici sintomi egli

riconobbe due gruppi: i sintomi primari o fisiogeni, dovuti direttamente a

cause organiche, e i sintomi secondari o psicogeni, derivanti dai primi

come reazione del soggetto alla esperienza di malattia. Alla base dei sintomi schizofrenici c’è, secondo Bleuler, un allentamento delle associazioni: si

verifica una perdita di coesione e una dissociazione delle funzioni psichi-

28

che. I sintomi fondamentali sempre presenti tendono a essere continui nel

corso della patologia, mentre i sintomi accessori possono essere presenti o

meno, e sono deliri, allucinazioni, catatonia, disordini dell’orientamento,

dell’attenzione, della memoria, della consapevolezza e della motilità.

I primi sono anche detti sintomi nucleari, proprio per indicare il loro carattere di centralità attorno al quale si struttura tutto il processo patologico, e

consistono in disturbi nell’associazione, affettività, attenzione, volontà,

senso d’identità e funzione dell’ego.

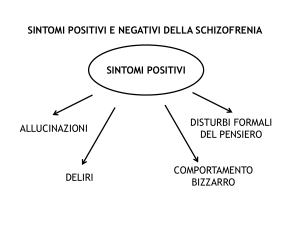

L’odierno concetto di Sintomi Negativi proposto da Andreasen (1982) non

è altro che una ridefinizione dei Sintomi Primari di Bleuler.

In realtà la prima e originale distinzione fra sintomi positivi e negativi è

dovuta a Jackson, il quale descrisse un modello delle funzioni nervose

organizzato gerarchicamente dove i diversi livelli interagiscono dinamicamente. Il processo morboso, indipendentemente dalla sua natura, provocherebbe una dissoluzione e disorganizzazione delle varie funzioni che si

esprime prima con disturbi negativi e quindi con sintomi secondari di compenso: il processo patologico parte da una compromissione funzionale se

non organica che coinvolge dapprima le funzioni mentali più complesse

poste ai livelli più alti della struttura gerarchica, per estendersi progressivamente alle funzioni meno evolute. In questo processo la prima espressione di patologia è la perdita della funzione, sintomo negativo prodotto diretto del danno, con il verificarsi di un cammino a ritroso lungo l’organizzazione gerarchica, una vera e propria regressione, che determina l’attivazione degli elementi nervosi dei livelli evolutivamente inferiori ancora risparmiati dalla malattia, i sintomi positivi.

I Sintomi Negativi come descritti da Andreasen, rappresentano una diminuzione delle funzioni normali che si concretizza con manifestazioni come:

• Alogia: compromissione del linguaggio e del pensiero;

• Appiattimento affettivo: compromissione della partecipazione affettiva;

• Avolizione-Apatia: compromissione della volizione;

• Deficit attentivi: compromissione dell’attenzione;

Tutti questi sintomi sono stati scelti su base empirica, grazie a più di dieci

anni di studi ed esperienza clinica, da Nancy Andreasen che qui è partita

per creare due scale di valutazione basate sulla distinzione di tre diversi tipi

di schizofrenia:

• Schizofrenia positiva

• Schizofrenia negativa

29

• Schizofrenia mista

Le due scale di valutazione sono state chiamate SAPS o Scala per la valutazione dei Sintomi Positivi, e SANS o Scala per la valutazione dei Sintomi

Negativi.

Come si può vedere esiste una certa similarità tra Sintomi Negativi e Sintomi

di Base; fra le più importanti troviamo il loro carattere di deficit e l’ipotesi,

formulata sia da Huber che da Andreasen, della loro stretta relazione con il

substrato biologico. Da non sottovalutare sono però le loro differenze: la

principale sta nel fatto che i Sintomi Negativi sono definiti da un punto di

vista comportamentale, obbiettivamente rilevati dall’esaminatore, mentre i

Sintomi di Base sono le esperienze soggettive dei propri disturbi, riferite

direttamente dai pazienti stessi. Inoltre non tutti i criteri per i Sintomi

Negativi della Schizofrenia possono essere ritrovati fra i Sintomi di Base dove

mancano l’impoverimento dell’eloquio e l’appiattimento affettivo.

Secondo i due autori, Huber e Gross, la differenza tra Sintomi di Base e

Sintomi Negativi si limita a una diversa gravità del disturbo che ad un grado

minore è avvertito esclusivamente come soggettivo e a un grado più elevato appare evidente anche all’osservatore; l’appiattimento affettivo può rappresentare un aggravamento di Sintomi di Base appartenenti all’area dei

Deficit Dinamici con Sintomi Negativi Diretti come il sentimento della

perdita di sentimento, la perdita delle esperienze di simpatia e sintonia;

l’impoverimento dell’eloquio può essere un ulteriore passo oltre il disturbo del linguaggio espressivo o di altri disturbi cognitivi come il rallentamento del corso del pensiero.

Sono stati condotti molti studi riguardanti le relazioni tra Sintomi di Base,

Sintomi Positivi e Sintomi Negativi. Tra questi, in linea con l’opinione di

Huber secondo cui i pazienti con Sintomi Negativi perdono la consapevolezza dei propri disturbi e quindi la capacità di comunicarli, Peralta e coll.

(1992) hanno riscontrato una maggiore frequenza dei Sintomi di Base in

pazienti con Schizofrenia Positiva o Mista secondo la distinzione di

Andreasen, mostrando correlazione di tali sintomi con le fasi produttive

della Schizofrenia più che con la Schizofrenia Negativa.

3. SINTOMI DI BASE E RISCHIO DI SVILUPPO SCHIZOFRENICO

3.1 Lo studio dei Sintomi di Base suscita grande interesse teorico e specu-

30

lativo, ma si rende importante, ed è ciò che a noi più interessa, anche per

le sue implicazioni cliniche di tipo preventivo, terapeutico e riabilitativo.

Considerare tali sintomi può permettere infatti di riconoscere in fasi precoci un quadro suscettibile di evoluzione in psicosi produttiva, e quindi

intervenire tempestivamente con un trattamento farmacologico e psicoterapeutico, oltre a favorire un reinserimento sociale di pazienti con stadi

residui postpsicotici, basato sullo sfruttamento delle aree funzionali meno

disturbate e sull’evitamento di stimoli riconosciuti come particolarmente

stressanti.

Il modello dei Sintomi di Base indica che lo schizofrenico, per gran parte

del decorso della sua malattia non è psicotico, è consapevole dei suoi

disturbi e può offrire una fattiva collaborazione al trattamento; il modello

valorizza altresì la capacità di dare (o ridare) la parola ai pazienti e la disponibilità ad ascoltarli attentamente.

In accordo a questo modello il disturbo schizofrenico per realizzarsi, necessita di una intensificazione e di una sorta di scompenso dei Sintomi di Base

paradossalmente legato a tentativi di compenso e di coping.

E’ con un adeguato e mirato intervento psicofarmacologico e/o psicoterapeutico-educazionale sui Sintomi di Base, che può essere impedita la loro

transizione a sintomi psicotici, facilitata la loro regressione a sintomi di

Base di primo livello e quindi evitata la stabilizzazione e l’autonomizzazione della psicosi.

Nel contesto di un rapporto dialogico medico-paziente, gli strumenti elaborati per la ricerca dei Sintomi di Base (scale e questionari di valutazione)

possono assumere la funzione di “bussola” che consente di accedere ai vissuti più indefiniti e più difficili da verbalizzare, e per questo più penosi, e

di aprire la strada ad una impostazione terapeutica aderente a questi vissuti e alle necessità e potenzialità del singolo ammalato.

Sfruttando la motivazione dei pazienti per la comprensione dei propri sintomi elementari (di base), la somministrazione di una di tali scale assume

quindi un ruolo significativo nell’impostazione della relazione terapeutica

che può aprirsi ad una dimensione propriamente psicoterapeutica, fondata sulla smitizzazione della malattia e sull’eliminazione dell’alone inquietante che la pervade (Maggini C. 1991).

Süllwold (1986) sottolinea come l’investigazione, mediante un questionario

quale la F.B.F., delle aree funzionali soggettivamente più disturbate, rende

possibile tracciare un identikit della malattia come qualcosa di proprio e, in

più, la possibilità di comunicarlo permettendo al paziente la formulazione

31

di strategie di compenso, create da lui spontaneamente o stimolate in un

setting terapeutico-riabilitativo.

Presupposti irrinunciabili in tale approccio terapeutico sono secondo

Süllwold e Huber da un lato l’autopercezione da parte del paziente dei suoi

sintomi di base, dall’altro la necessità della creazione di un modello di

malattia come finalità per il trattamento.

3.2 Il prodromo schizofrenico

Nella gran parte dei casi la schizofrenia inizia con una serie di segni che

sono espressione di un cambiamento che sta avvenendo nel paziente,

anche se non sono ancora riscontrabili i sintomi caratteristici della fase attiva. Questi sintomi si manifestano spesso dopo un evento stressante ben

identificabile. Non si tratta necessariamente di eventi eccezionali, ma piuttosto di normali eventi della vita vissuti dal paziente in modo particolarmente stressante (situazioni di esami, inizio del servizio militare, avvenimenti di separazione e perdita).

Il cambiamento rispetto allo stato di funzionamento precedente può essere rapido o subdolo. Uno dei più importanti sintomi prodromici è il “ritiro

e l’isolamento sociale”, il quale ha in genere un andamento progressivo ed

ingravescente. Può riguardare inizialmente un’area specifica di interazione

sociale (ad es. scuola o lavoro), ma tende poi ad interessare globalmente

tutta la rete relazionale. Le attività di gruppo e di incontro sociale vengono

dapprima subite passivamente ed in seguito evitate attivamente.

Nell’ambito del gruppo il paziente riduce progressivamente la sua comunicazione, spesso facendo scattare meccanismi di esclusione ed emarginazione che favoriscono ulteriormente il distacco e la chiusura.

Infatti, il paziente sembra perdere progressivamente la sintonia comunicativa e la motivazione alla ricerca attiva e al mantenimento del rapporto

duale, appare sempre meno motivato a cercare la presenza e la compagnia

degli amici abituali anche perché sembra provare un senso di disagio e di

insicurezza nell’ambito dei rapporti che precedentemente viveva senza difficoltà. Spesso il rapporto viene evitato perché il paziente può sentirsi

“diverso”, “messo da parte”, o oggetto di commenti negativi da parte degli

altri componenti del gruppo e degli amici abituali.

Tali alterazioni comportamentali vengono talvolta attribuiti dal paziente a

una sensazione soggettiva di stanchezza, di astenia, di immotivata perdita

dell’interesse per quanto veniva fatto in precedenza, in assenza di veri e

propri vissuti depressivi.

32

Talvolta la perdita dell’interesse nei confronti delle precedenti attività si

accompagna alla comparsa di nuovi interessi, con caratteristiche di stranezza e di bizzarria rispetto al periodo precedente l’inizio della malattia. In

questi casi il paziente mostra una immotivata ed inattesa restrizione del