SCIENZE SOCIALI

Manuali

Nicola Boccella

Fabio D’Orlando

Azzurra Rinaldi

MACROECONOMIA

14.

LA MACROECONOMIA NEI FATTI

14.1. Alcune applicazioni

Le nozioni sinora apprese possono essere utilmente applicate per

provare a giustificare teoricamente alcuni avvenimenti che hanno

interessato le relazioni economiche internazionali negli ultimi anni.

In particolare analizzeremo, seppur in estrema sintesi, tre temi:

1. che cos’è e come si realizza un attacco speculativo;

2. le ragioni della crisi che ha interessato il Sistema Monetario Europeo nel 1992;

3. la politica monetaria attuata dalla Repubblica Popolare Cinese

negli ultimi anni.

In questa sede ci limiteremo a fornire alcuni elementi di base per interpretare i fenomeni suddetti, invitando il lettore a consultare testi

specificamente dedicati all’economia monetaria internazionale per

una trattazione più approfondita.

14.2. Gli attacchi speculativi

I mezzi finanziari che, a livello internazionale, vengono quotidianamente utilizzati dagli operatori privati per le transazioni in valuta

sono di gran lunga maggiori non solo rispetto a quelli utilizzati per

le transazioni commerciali (merci e servizi), ma anche rispetto alle

riserve di valuta possedute dalle Banche Centrali. Approssimativamente, le transazioni internazionali in titoli e valute rappresentano,

in un giorno, il 20% dell’interscambio mondiale di beni in un anno.

Questa grande disponibilità finanziaria rende particolarmente lucrativa (anche se intrinsecamente rischiosa) la speculazione contro una

valuta, tanto che in passato ha causato crisi profonde sia in Europa

sia negli altri continenti. Al di là di alcuni casi specifici, per i quali

rimandiamo al paragrafo successivo e all’ottimo libro di Paul Krugman, Il ritorno dell’economia della depressione, cerchiamo qui di

capire come (e perché) avvenga un attacco speculativo.

Per semplicità, immaginiamo che gli speculatori internazionali,

ossia soggetti e istituzioni che possiedono ingente liquidità e intendono farla fruttare, si convincano che il tasso di cambio del Paese

243

14. La macroeconomia nei fatti

La Banca Centrale

contrasta l’attacco

speculativo

244

A, attualmente in un regime di cambi fissi, è sopravvalutato, ossia

che le forze del mercato, in futuro, porteranno a un deprezzamento

del cambio, per esempio perché siamo in presenza di un crescente

deficit della bilancia dei pagamenti. Come vedremo in seguito, non

è necessario che la tendenza al deprezzamento esista realmente: è

sufficiente che gli speculatori si convincano di tale esistenza e agiscano di conseguenza. Questo ‘agire di conseguenza’ equivale a tentare di trarre il massimo profitto possibile dalla situazione. Vediamo

come.

Generalmente, gli speculatori non possiedono moneta del Paese

A, ma per speculare sul cambio del Paese A, devono procurarsela.

Quindi, si rivolgono ad istituzioni finanziarie del Paese A e richiedono un prestito. Naturalmente, per questi prestiti dovranno pagare un tasso di interesse, quello in vigore nel Paese A. Ipotizziamo

che chiedano, ad esempio, un prestito di 100 in valuta di A, offrendosi di pagare un interesse dell’1% al mese. Quindi cambieranno

questa valuta in valuta di un altro Paese, ad esempio del Paese B,

che ritengono si apprezzerà. Facendo l’ipotesi che il cambio sia alla

pari, otterranno 100 in valuta di B. Con questa valuta compreranno

titoli di B (per non lasciare denaro inutilizzato: così percepiranno

un interesse). Ipotizziamo che anche in B l’interesse sia dell’1% al

mese.

Ora, se sono in molti a compiere questa operazione (e, come

abbiamo detto all’inizio, la speculazione internazionale è in grado

di muovere quantità enormi di denaro), saranno in molti a offrire

sul mercato valuta di A domandando valuta di B. Questo creerà

tensioni sul mercato dei cambi, e la Banca Centrale di A, per scongiurare il deprezzamento, offrirà valuta di B tenuta a riserva domandando valuta nazionale. Ma se l’attacco speculativo è di dimensioni

rilevanti, la Banca Centrale finirà col terminare le proprie riserve

valutarie riducendo la capacità di richiederne altre, e sarà costretta

a lasciar deprezzare la valuta. Ipotizziamo che, come conseguenza, il

tasso di cambio, che prima era identico, diventi pari a ½: una unità

valutaria di A ne compra ½ di B o, il che è lo stesso, una unità valutaria di B ne compra 2 di A.

A questo punto, ipotizzando che sia passato un mese, il nostro

speculatore venderà i titoli di B che possiede, incassando anche l’interesse di un mese, ed otterrà 101 unità di valuta di B; convertendole in valuta di A, otterrà 202 unità di valuta di A. Si rende necessario

rimborsare il prestito (100 unità di valuta di A) e pagare l’interesse

(l’1% di 100, ossia 1). Fatto questo, rimarrà con un guadagno di

101, che potrà riconvertire nella valuta che preferisce. Effettivamente, un guadagno di queste dimensioni è elevato, ma guadagni

dell’ordine del 20-30% sono sostanzialmente normali in presenza di

attacchi speculativi (tra l’altro, il 20-30% in un mese …).

È opportuno soffermarsi su tre punti importanti:

1. Innanzitutto, la Banca Centrale di A, per contrastare l’attacco

speculativo, potrebbe essere tentata ad operare una politica mo-

14.2. Gli attacchi speculativi

netaria restrittiva, determinando un aumento del tasso di interes-

se e rendendo in questo modo dispendioso per uno speculatore

procurarsi fondi in valuta di A per effettuare la speculazione.

Un aumento del tasso di interesse potrebbe anche indurre i non

residenti a domandare una quantità maggiore di titoli di A migliorando il conto finanziario. Ma, di fronte a un attacco speculativo la cui prospettiva di guadagno è pari al 20-30% in un mese, l’incremento del tasso di interesse necessario sarebbe tanto

alto da creare seri problemi all’economia; inoltre, in presenza di

un attacco speculativo (e di un probabile deprezzamento della

valuta), è difficile convincere i non residenti ad acquistare titoli

nazionali.

2.Secondariamente, non è necessario che vi siano cause economiche effettive per attaccare una valuta: gli speculatori potrebbero

benissimo scegliere un Paese, ad esempio, in surplus di bilancia

dei pagamenti. Le risorse di cui dispongono sono tanto ingenti

da poter largamente sopravanzare la quantità di valuta internazionale che una Banca Centrale può impiegare per difendere

il cambio. Naturalmente, in genere gli speculatori attaccano valute deboli (perché l’attacco è più facile e il brusco deprezzamento più massiccio), in cerca di guadagni maggiori in tempi

minori; ma, in linea di principio, nulla impedirebbe loro, purché

concertassero il proprio attacco, di attaccare valute in perfetta

salute.

3. Infine, possiamo rilevare come non vi sia simmetria negli esiti delle politiche di contrasto ad un attacco speculativo. Spieghiamoci

meglio: una Banca Centrale non è in grado di difendere la propria valuta se l’attacco speculativo tende ad ottenere un deprezzamento, perché per farlo dovrebbe vendere valuta estera che

possiede come riserva in quantità limitata. Ma se l’attacco mira

a conseguire un apprezzamento della valuta, una Banca Centrale

non avrebbe nessun problema a contrastarlo: infatti, in questo

caso potrebbe difendersi vendendo valuta nazionale e, se vuole

(se è disposta a subirne le conseguenze in termini di inflazione),

potrà vendere quantità illimitate di valuta nazionale, poiché è la

stessa Banca Centrale a stamparla. Quindi, mentre gli speculatori

vincono sempre contro le Banche Centrali nel caso di un attacco

tendente al deprezzamento, le Banche Centrali possono vincere

(se lo vogliono) quando l’attacco mira all’apprezzamento.

Speculatori

vs Banche Centrali

14.3. La crisi dello SME

Il modello Mundell-Fleming si presta a dar conto in maniera molto

efficace di un particolare attacco speculativo, quello che nel 1992 ha

causato la crisi dello SME. Ma, prima di parlare della crisi, è opportuno spendere qualche parola su che cos’era lo SME e sugli eventi

che hanno preceduto la crisi del 1992.

245

14. La macroeconomia nei fatti

14.3.1. Lo SME e le aree valutarie ottimali

Area valutaria ottimale

L’idea che l’Europa, per diventare un’area economica sempre più

integrata, avesse bisogno di una moneta unica o, almeno in una prima fase, di un sistema di cambi fissi (come sarà, appunto, lo SME),

trovava la sua forza e la sua debolezza nella teoria delle aree valutarie

ottimali. La tesi allora (e tutt’ora) dominante tra gli economisti era

questa: gli aspetti positivi, per un Paese che partecipa ad una unione

monetaria (ossia condivide una moneta comune con altri Paesi) o ad

una unione valutaria (ossia mantiene cambi irrevocabilmente fissi con

le valute degli altri Paesi dell’area), possono superare quelli negativi se

i Paesi interessati all’evento costituiscono appunto un’area valutaria

ottimale, ossia un’area geografica all’interno della quale non è costoso

per i singoli Paesi rinunciare all’indipendenza monetaria e valutaria

(con indipendenza monetaria e valutaria si intende la possibilità di

controllare l’offerta di moneta e il tasso di cambio).

Per la teoria economica, le caratteristiche che deve avere un gruppo di Paesi per poter costituire un’area valutaria ottimale sono essenzialmente due:

1. una scarsa propensione a subire shock asimmetrici;

2. la capacità di tornare in equilibrio spontaneamente dopo aver subito uno shock.

La prima caratteristica di un’area valutaria ottimale è dunque la bassa probabilità di essere colpita da shock asimmetrici, ossia da shock

che riguardano solo alcuni Paesi dell’area, oppure da shock diversi

da zona a zona. La ratio di questa condizione risiede nella circostanza che, in generale, la rinuncia alla possibilità di attuare politiche monetarie (e/o valutarie) indipendenti da parte dei singoli Paesi

non è costosa se i Paesi possono ricorrere a una politica monetaria

comune per attenuare l’impatto degli shock; ma una politica monetaria comune non è possibile se alcuni Paesi sono colpiti da un tipo

di shock, ad esempio una recessione, mentre altri Paesi da nessuno

shock o da uno shock di segno opposto come, ad esempio, un’eccessiva inflazione.

In questo caso, infatti, alcuni Paesi vorranno mettere in atto una

politica (ad esempio, monetaria espansiva, per combattere la recessione), mentre gli altri Paesi vorranno mettere in atto la politica

opposta (ad esempio, una politica monetaria restrittiva, per evitare

di importare inflazione o per combattere l’incremento di inflazione

interna generato dalla politica espansiva del vicino). E se una politica

comune non è possibile, l’autorità che è stata incaricata di gestire

la politica monetaria dell’area (ossia la Banca Centrale dell’unione

monetaria) non saprà quale politica seguire, se espansiva come vorrebbero i Paesi in recessione, o restrittiva come vorrebbero i Paesi

con inflazione 1.

1 Nel testo abbiamo discusso di cosa accade, nel caso di unione monetaria,

quando uno shock asimmetrico colpisce un’area valutaria non ottimale. In assenza di

246

14.3. La crisi dello SME

Quali sono le caratteristiche che i diversi Paesi devono possedere

per avere minori possibilità di incorrere in shock asimmetrici (e dunque per comporre un’area valutaria ottimale)? La teoria economica ritiene che i Paesi debbano avere economie più simili possibile e

molto differenziate al loro interno (se ciascuna fosse fortemente specializzata solo in alcune produzioni, diverse da Paese a Paese, shock

settoriali avrebbero impatti diversi da Paese a Paese). Inoltre, sarebbe opportuno che i tassi di inflazione fossero simili poiché, se così

non fosse, un Paese con più alta inflazione perderebbe rapidamente

competitività, accumulerebbe passivi di bilancia dei pagamenti e

troverebbe notevoli difficoltà nel rispettare gli accordi sottoscritti:

nel caso di cambi fissi, questo costringerebbe il Paese a svalutare la

propria valuta; nel caso di moneta unica, tale rischio non esisterebbe

ma, in assenza di altri meccanismi automatici di riequilibrio, il Paese

vedrebbe progressivamente ridursi la domanda estera, cioè le esportazioni, e dunque il PIL.

Non si può naturalmente escludere che, anche in economie molto simili, si possano verificare shock asimmetrici. Questo spiega la

seconda caratteristica che un’area valutaria ottimale deve presentare:

la capacità di riassorbire spontaneamente gli shock anche senza ricorrere a politiche monetarie interventiste.

La teoria delle aree valutarie ottimali ritiene che la capacità del

sistema di riassorbire spontaneamente gli shock dipenda da due elementi:

1.la flessibilità dei prezzi (e dei salari);

2.la mobilità dei fattori.

Il primo punto è una conseguenza delle basi logiche della teoria

tradizionale: in presenza di prezzi e salari flessibili, dopo aver subito

uno shock, il sistema economico tende a convergere rapidamente

verso un nuovo equilibrio sia nel mercato interno (ad esempio, in

presenza di una recessione e della conseguente disoccupazione, la

riduzione dei salari reali indotta dalla disoccupazione porta le imprese ad assumere un maggior numero di lavoratori e ad aumentare

la produzione) sia in quello estero (la riduzione dei prezzi, causata

dall’eccesso di offerta sul mercato dei beni, porta all’aumento di

competitività nelle esportazioni e dunque ad un loro incremento,

con la conseguenza, anche per questa via, di un aumento della produzione e del PIL). Se invece prezzi e salari sono rigidi, le autorità

monetarie si troveranno costrette ad intervenire, o con politiche

espansive o con un deprezzamento del tasso di cambio, per contrastare gli effetti dello shock che il mercato non è in grado di riassorbire spontaneamente. Anche la mobilità dei fattori permette ad

un sistema di riassorbire spontaneamente uno shock: infatti, in presenza (ad esempio) di una recessione, la disoccupazione può essere

Rischio

di shock asimmetrici

Prezzi e salari flessibili

Prezzi e salari rigidi

moneta unica ma in presenza di cambi fissi, la logica è in parte diversa: se le Banche

Centrali nazionali, per reagire allo shock, seguono politiche divergenti, non potranno mantenere la parità dei tassi di cambio tra le valute.

247

14. La macroeconomia nei fatti

Il Sistema Monetario

Europeo

248

riassorbita non solo grazie alla flessibilità del salario reale, ma anche

grazie allo spostamento dei lavoratori dai settori (dai Paesi) in eccesso di offerta di lavoro ai settori (ai Paesi) in eccesso di domanda.

Un discorso molto simile riguarda l’altro fattore della produzione

mobilizzabile, ossia il capitale: anche qui la sua mobilità, ossia la

presenza di mercati finanziari sviluppati, può permettere la creazione di flussi finanziari tali da sostenere momentaneamente i settori

e/o i Paesi in difficoltà.

In un modo o nell’altro, dunque, il problema relativo all’area valutaria ottimale è quello di prevenire (o reagire adeguatamente a)

shock che dovessero colpire un sistema economico: un’area valutaria

ottimale sarà dunque quella in cui gli shock asimmetrici non si verificano e, se si verificano, sono rapidamente e spontaneamente riassorbibili; in sostanza, quella in cui i singoli Paesi possono rinunciare,

senza danni, alla possibilità di avere politiche monetarie indipendenti in quanto scarsamente necessarie.

Una volta individuate le caratteristiche che un gruppo di Paesi

deve rispettare per essere qualificato come area valutaria ottimale, rimane da valutare se i Paesi europei costituiscano o meno un’area valutaria ottimale. Inizialmente, l’idea generalmente accettata era che

i singoli Paesi europei fossero troppo diversi tra loro, e la flessibilità

dei mercati fosse così poco diffusa, da non poter essere considerati

parte di un’area valutaria ottimale. D’altro canto, alcuni autori sostengono che, sebbene l’Europa non fosse allora (e non sia tuttora)

un’area valutaria ottimale, la progressiva integrazione delle economie, degli assetti normativi e di quelli istituzionali, integrazione indotta anche dalla partecipazione al sistema di moneta unica, avrebbe

innescato un processo dinamico teso a rendere i singoli Paesi europei sempre più simili tra loro, portandoli progressivamente a costituire un’area valutaria ottimale. Prima dell’unificazione monetaria e

dell’introduzione dell’euro, nel secondo dopoguerra, l’Europa aveva

già conosciuto due esperienze di sistemi a cambi fissi: il sistema di

Bretton Woods ed il Sistema Monetario Europeo (SME).

Mentre il sistema di Bretton Woods era un sistema di cambi fissi

che comprendeva anche molti Paesi non europei, tra i quali gli Stati

Uniti e il Giappone, il Sistema Monetario Europeo, divenuto operativo

il 13 marzo del 1979, dopo il crollo del regime di Bretton Woods, era

un sistema a cambi fissi limitato ai nove Paesi europei che facevano

allora parte della Comunità Economica Europea (ma progressivamente esteso ad altri Paesi europei man mano che questi entravano a

far parte della CEE). In questo sistema i singoli Stati dichiaravano la

parità, ossia il tasso di cambio, delle loro valute con l’ECU (European

Currency Unit), una unità monetaria fittizia il cui valore era calcolato

come media del valore del paniere di valute europee che lo costituivano; poiché ciascuna valuta dichiarava esplicitamente la propria

parità con l’ECU, ciascuna valuta otteneva esplicitamente un tasso

di cambio rispetto all’ECU e, implicitamente, un rapporto di cambio

con ciascuna (altra) valuta facente parte dello SME.

14.3. La crisi dello SME

Sebbene lo SME fosse un sistema a cambi fissi, in esso erano presenti, almeno sino al 1987, ampi gradi di flessibilità.

Innanzitutto, i singoli Paesi dichiaravano la parità centrale delle

proprie valute rispetto all’ECU e si impegnavano a rispettare quella

parità, ma era consentito che le valute si svalutassero o rivalutassero

di una certa percentuale rispetto alla parità centrale. In pratica, esistevano delle bande di oscillazione attorno alla parità centrale (che

era definita ‘centrale’ proprio per questo motivo) all’interno delle

quali le quotazioni delle singole valute potevano liberamente oscillare. Solo qualora l’oscillazione avesse portato la quotazione delle

valute al di fuori della banda di oscillazione, le Banche Centrali

nazionali sarebbero dovute intervenire, acquistando la moneta che

tendeva a deprezzarsi e vendendo quella che tendeva ad apprezzarsi

per riportare il tasso di cambio all’interno della banda di oscillazione. L’ampiezza di questa banda di oscillazione è stata per un lungo

periodo di tempo diversa per alcuni Paesi (inizialmente tutti i Paesi,

ad eccezione di Italia, Spagna e Portogallo, avevano una banda di

oscillazione che permetteva uno scostamento del 2,25% in più e del

2,25% in meno rispetto alla parità centrale, mentre la lira, la peseta

spagnola e l’escudo portoghese avevano una banda di oscillazione

del 6% in più e del 6% in meno).

Un secondo elemento di flessibilità era ancora più radicale e consisteva nella possibilità di modificare la parità centrale, ossia di svalutare/rivalutare il tasso di cambio della valuta nazionale. In particolare,

se un Paese avesse manifestato sistematiche tendenze al deficit della

bilancia dei pagamenti (e dunque sistematiche tendenze al deprezzamento del cambio), sarebbe stato possibile richiedere un riallineamento delle parità centrali, ossia, in questo caso, una svalutazione

(o, viceversa, una rivalutazione in caso di sistematiche tendenze al

surplus della bilancia dei pagamenti).

14.3.2. La crisi

Della possibilità di riallineare la parità centrale (oltre che della banda di oscillazione più generosa che le era stata concessa) l’Italia si è

servita spesso. Infatti il nostro Paese, a causa del tasso di inflazione

regolarmente più alto rispetto a quello dei propri partners comunitari (ed in particolare più alto rispetto a quello della Germania,

principale Paese di destinazione delle nostre esportazioni), perdeva

sistematicamente competitività. Se i cambi sono fissi, le merci italiane, man mano che aumentano di prezzo in Italia, aumentano di prezzo anche quando vengono vendute all’estero, ossia quando vengono

esportate: trovare acquirenti diventa dunque sempre più difficile.

Poiché per lungo tempo le autorità nazionali hanno preferito una

politica economica orientata alla crescita del PIL e dell’occupazione

nel breve periodo, piuttosto che al contenimento dell’inflazione, la

perdita di competitività delle nostre esportazioni non è stata seriamente contrastata, almeno fino alla metà degli anni Ottanta, con misu249

14. La macroeconomia nei fatti

Le svalutazioni

competitive

re restrittive, ma unicamente sfruttando l’ampiezza della banda di

oscillazione e la possibilità di riallineare il cambio, ossia, in sostanza,

effettuando ripetute svalutazioni competitive: si svaluta il cambio per

recuperare la competitività che si è persa. E questa pratica non è

stata propria solo dell’Italia ma, seppur con frequenza minore, anche

di altri Paesi europei.

Tale pratica cessò nella seconda metà degli anni Ottanta, approssimativamente a partire dal 1987. In quegli anni, si affermò infatti la

convinzione che l’inflazione fosse il problema principale con cui si

dovevano confrontare le economie europee e si decise di affrontarlo

con la massima decisione possibile. In particolare, poiché la teoria

economica dell’epoca enfatizzava il legame tra inflazione e aspettative di inflazione, le autorità monetarie decisero di intervenire contro

le aspettative di inflazione per stroncare l’inflazione 2. Ma, per combattere le aspettative di inflazione, era necessario convincere i soggetti

che la politica monetaria aveva cambiato registro, ponendo la lotta

all’inflazione come obiettivo prioritario della propria azione, anche

a costo di patire un incremento della disoccupazione. Questa scelta

derivava dalla convinzione che combattere l’inflazione contrastando

le aspettative di inflazione avrebbe garantito una disinflazione più

rapida e meno dolorosa (in termini di contrazione del PIL) rispetto a

una strategia tradizionale basata su forti restrizioni monetarie.

Per combattere le aspettative di inflazione, la Banca Centrale

doveva dunque dare un segnale forte e credibile del mutamento di

strategia e del nuovo obiettivo anti-inflazionistico che si poneva. Per

farlo, si decise di non permettere più svalutazioni competitive del

tasso di cambio. E questo avvenne in Italia ma anche in molti altri

Paesi europei. Lo SME divenne un sistema a cambi fissi.

Ma poiché l’Europa non era un’area valutaria ottimale, un sistema a cambi fissi finì per accentuare tensioni che non trovavano più la

valvola di sfogo rappresentata dalla flessibilità del tasso di cambio e,

d’altro canto, non trovavano quella flessibilità dei prezzi e dei mercati che avrebbe permesso di fare a meno della flessibilità del cambio.

Così, appena il sistema si trovò ad affrontare uno shock più violento

degli altri, crollò.

Lo shock fu rappresentato dall’unificazione tedesca. Dopo il 3

ottobre del 1990, la Germania Ovest, con la riunificazione, si trovò a dover sostenere ingentissime spese. Questo forte incremento di

spesa pubblica portò ad un incremento del tasso di interesse in quel

Paese e dunque alla tendenza all’apprezzamento del marco (la valuta tedesca) e alla contestuale tendenza al deprezzamento delle altre

2 In sostanza, in previsione di un aumento futuro dei prezzi, tutti gli operatori

economici e le categorie sociali (sindacati quando trattano il rinnovo dei contratti, imprenditori quando devono rivedere i prezzi di vendita dei loro prodotti, ecc.)

avrebbero aumentato le loro richieste economiche creando così, sulla base della sola

aspettativa di inflazione, inflazione effettiva. La conclusione a cui giunsero molti economisti e politici sosteneva che fosse possibile controllare l’inflazione combattendo

le aspettative di inflazione.

250

14.3. La crisi dello SME

valute europee. Nei termini del modello Mundell-Fleming, ciò comporta uno spostamento della curva IS (della Germania) verso destra.

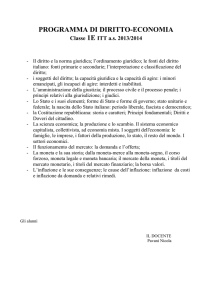

Nella Figura 14.1., dove abbiamo ipotizzato (come verosimile) una

situazione di perfetta mobilità dei capitali, la curva si sposta in IS1 e

l’equilibrio si colloca in B. In accordo col modello, in una situazione

di cambi fissi, l’aumento del tasso di interesse in Germania avrebbe

comportato un surplus di bilancia dei pagamenti e un tendenziale

apprezzamento del marco, al quale le Banche Centrali facenti parte

dell’accordo si sarebbero dovute opporre offrendo marchi sul mercato e domandando le valute che tendevano a deprezzarsi. Sempre

in Germania, ciò avrebbe comportato un aumento dell’offerta di

moneta, ossia uno spostamento della LM verso destra (in LM1, nella

Figura 14.1.) e un ritorno del tasso di interesse al livello originario,

ma anche un aumento degli investimenti e del reddito. L’equilibrio,

interno ed esterno, si sarebbe così collocato in corrispondenza del

punto C della Figura 14.1.

Ma la tendenza all’apprezzamento del marco era troppo forte. In

breve, le Banche Centrali si trovarono a corto di marchi (per impedire il deprezzamento, ad esempio, della lira la Banca d’Italia doveva

vendere marchi che aveva a riserva e comprare lire). E la Bundesbank, che in teoria avrebbe dovuto finanziare in maniera illimitata

la difesa del cambio (stampando marchi ed intervenendo sul mercato, vendendoli cioè direttamente o prestandoli alle altre Banche

Centrali perché esse li vendessero), nel timore che l’eccesso di offerta di moneta interna potesse far crescere a dismisura l’inflazione,

i

IS

IS 1

LM

LM1

BB

B

iB

iA = if

Apprezzamento

del marco

A

YA

C

YB

YC

Y

Figura 14.1.

251

14. La macroeconomia nei fatti

si dimostrò restia ad intervenire chiedendo un riallineamento delle

parità, ossia una rivalutazione del marco (e una svalutazione delle

altre valute).

In sostanza, i tedeschi suggerivano che il ritorno al livello del tasso di interesse internazionale avvenisse attraverso un apprezzamento

del marco che, causando una riduzione delle esportazioni nette (e

del reddito), avrebbe riportato la IS verso sinistra e non spostato la

LM verso destra (nella Figura 14.1. la IS1 torna in IS). D’altro canto,

i tedeschi ricordarono agli altri Paesi la circostanza che, fino a pochi

anni prima, ogni volta che qualcuno di loro incontrava qualsiasi piccolo problema di bilancia dei pagamenti chiedeva immediatamente

ed otteneva senza difficoltà un riallineamento; ora che il problema

era rilevante e nasceva da un evento di portata storica, la contrarietà di questi Paesi al riallineamento non era giustificata. Questi

Paesi, per contro, facevano resistenza perché temevano di perdere,

accettando la svalutazione delle proprie valute, tutta la credibilità

internazionale in chiave anti-inflazionistica che avevano guadagnato

col rigore monetario, e perdere la credibilità avrebbe significato, essi

credevano, lasciar risalire le aspettative di inflazione e, per questa

via, l’inflazione stessa.

Nel settembre del 1992, il sistema crollò. Infatti, mentre le Banche Centrali esaurivano le loro riserve in marchi, la speculazione

internazionale dimostrò la propria forza vendendo massicciamente

contro marchi le altre valute europee, nella convinzione che il sistema sarebbe crollato ed il marco si sarebbe fortemente rivalutato.

In particolare si distinse, nell’attacco contro la sterlina, il Quantum

Fund di George Soros: sulla base della percezione che il sistema non

avrebbe retto, Soros, l’amministratore del fondo, prese a prestito 15

miliardi di sterline in Gran Bretagna e con esse domandò marchi. La

mossa di Soros fu resa nota e subito seguita da altri speculatori. Ciò

che probabilmente sarebbe dovuto accadere in alcuni mesi accadde

in pochi giorni: terminate le loro riserve nel disperato tentativo di

sostenere le proprie valute, molte Banche Centrali dovettero abbandonarne la difesa (in pochi giorni la Banca d’Inghilterra acquistò 50

miliardi di sterline, anche se lo fece con operazioni ‘sterilizzate’ – si

veda il paragrafo successivo). Si tentò un riallineamento, rivalutando

il marco, ma la lira italiana e la sterlina inglese furono egualmente

costrette ad andare in libera fluttuazione, ossia a passare al regime di

cambi flessibili, mentre le altre valute, dopo ripetuti aggiustamenti al

ribasso, tornarono al regime di cambio precedente (ossia tornarono

a partecipare allo SME) molto svalutate e con bande di oscillazione

assai più ampie di prima (più o meno 15% rispetto alla parità centrale).

Rivendendo marchi contro sterline dopo la svalutazione, Soros

guadagnò in pochi giorni 2 miliardi di sterline.

252

14.3. La crisi dello SME

14.3.3. Dallo SME all’euro

La crisi dello SME rese evidente la necessità di un passaggio cruciale per il sistema valutario europeo, passaggio che proprio in quegli

anni, ed in maniera indipendente dal crollo, stava progressivamente

avvenendo nei Paesi europei: il passaggio all’Unione Economica e

Monetaria e alla moneta unica.

L’idea era che, con una moneta unica, l’Europa avrebbe potuto

sfruttare una serie di vantaggi per la propria economia:

a.i costi di transazione si sarebbero ridotti;

b.la trasparenza dei mercati sarebbe aumentata;

c. l’incertezza degli scambi sarebbe diminuita;

d.i tassi di interesse si sarebbero ridotti, grazie all’eliminazione del

rischio di cambio;

e. le politiche monetarie sarebbero diventate più rigorose rispetto a

quelle adottate da alcuni Paesi dell’area;

f.le riserve valutarie della nuova Banca Centrale sarebbero diventate enormi, pari a tre volte quelle statunitensi;

g. non ci sarebbero più stati rischi di attacchi speculativi contro le

valute dei singoli Paesi, per il semplice fatto che queste valute

non sarebbero più esistite.

D’altro canto, era noto che l’unificazione monetaria avrebbe anche

potuto comportare alcuni significativi svantaggi per le Banche Centrali nazionali, le quali:

a.avrebbero perso la possibilità di utilizzare lo strumento di politica

monetaria, delegato alla Banca Centrale Europea;

b.avrebbero perso anche lo strumento di intervento rappresentato dalle manovre sul cambio (c’è una moneta unica, il tasso di

cambio scompare tra le monete che aderiscono all’accordo e, per

quanto concerne il tasso di cambio con le valute che non aderiscono, l’autorità per l’intervento è delegata alla BCE) che, nella

forma un po’ patologica della svalutazione competitiva, era stato

frequentemente utilizzato da molti Paesi.

Creare una moneta unica in Europa sarebbe stato conveniente qualora i vantaggi avessero superato gli svantaggi. Ma, come si è visto,

ciò può accadere solo se si è in presenza di un’area valutaria ottimale.

E l’Europa, secondo molti commentatori, non era affatto (e non è

tuttora) un’area valutaria ottimale. Perché si è proceduto su questa

strada, allora? La risposta sta in due considerazioni:

1. In assenza di un’area valutaria ottimale, neppure un sistema di

cambi fissi come lo SME sarebbe stato ottimale; eppure quell’esperienza era stata compiuta ed era stata giudicata positiva da

molti Paesi fino alla crisi del 1992. La moneta unica avrebbe

comportato tutti i vantaggi dello SME, altri nuovi vantaggi (quelli indicati prima: costi di transazione, trasparenza, tassi di interesse, ecc.) e l’eliminazione di uno svantaggio importante: i Paesi

partecipanti alla moneta unica non avrebbero più subito attacchi

speculativi.

I vantaggi

ipotizzati con l’Euro

Svantaggi

dell’Unione Monetaria

253

14. La macroeconomia nei fatti

I parametri di Maastricht

2. Tuttavia, proprio la crisi dello SME aveva mostrato che l’Europa non poteva essere considerata un’area valutaria ottimale, e che

dunque alcuni Paesi non sembravano in grado di sopportare né la

moneta unica né i cambi fissi.

Questa considerazione portò ai parametri fissati per stabilire chi

avrebbe potuto far parte della nuova Unione Monetaria: i parametri

di Maastricht 3. Questi parametri avevano lo scopo dichiarato di far

partecipare solo alcuni Paesi: quelli che avevano economie sufficientemente simili e che dunque potevano costituire un’area valutaria

(più o meno) ottimale. Agli altri Paesi, quelli più deboli e meno omogenei, sarebbe stato lasciato tempo sufficiente per rinforzare le loro

economie e renderle omogenee alle altre prima di lasciarli entrare, in

un futuro più o meno prossimo, a far parte dell’UEM.

In particolare, i parametri di Maastricht furono scritti per ‘tenere dentro’ all’UEM alcuni Paesi, i più forti, ricchi e simili (Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo e, ma solo perché altrimenti

l’unione sarebbe stata troppo debole, Francia) e ‘lasciar fuori’ tutti

gli altri, i quali, peraltro, non erano neppure troppo preoccupati

dell’esclusione, rendendosi conto che la partecipazione all’UEM

avrebbe impedito loro di realizzare le politiche monetarie e del

cambio che avevano realizzato in passato, e che la caduta dello SME

aveva dimostrato essere inevitabili, pena violente crisi, per le proprie economie.

È importante rimarcare come la scelta dei parametri sia stata soprattutto politica. Infatti, per valutare correttamente se i Paesi potevano far parte dell’UEM, si sarebbe dovuto stabilire se possedevano

o meno i requisiti per appartenere ad un’area valutaria ottimale. E,

come si è visto, questi requisiti sono soprattutto microeconomici, relativi alla struttura dell’economia e alla flessibilità dei prezzi e dei

mercati. Invece, i parametri fissati implicavano essenzialmente requisiti macroeconomici, con valori privi oltretutto di qualsiasi ratio economica. In sostanza, i parametri furono scelti e fissati appositamente

perché gli unici a rispettarli fossero i Paesi che si era già deciso, a

priori, facessero parte della moneta unica.

I parametri che un Paese doveva rispettare per poter partecipare

all’UEM, e quindi alla moneta unica, erano i seguenti:

1.il tasso di inflazione non doveva superare di oltre l’1,5% la media

dei tassi di inflazione dei tre Paesi con l’inflazione più bassa;

2.il tasso di interesse a lungo termine non doveva superare di oltre

il 2% la media dei tassi di interesse dei tre Paesi più virtuosi in

termini di inflazione;

3.il tasso di cambio della valuta che desiderava aderire all’accordo

doveva aver rispettato la banda di oscillazione dello SME per almeno due anni prima dell’ingresso nella moneta unica;

4.il rapporto deficit/PIL non doveva essere superiore al 3%;

3 Nella località di Maastricht venne firmato, il 7 febbraio 1992, il trattato (appunto, di Maastricht) per la creazione dell’UEM.

254

14.3. La crisi dello SME

5.il rapporto debito/PIL non doveva essere superiore al 60% o, se lo

era, doveva essere comunque in rapida diminuzione.

Nonostante l’iniziale, diffusa convinzione che solo alcuni Paesi sarebbero riusciti a rispettare questi parametri senza imporre micidiali

strette recessive alle proprie economie e, soprattutto, che solo alcuni Paesi avrebbero avuto convenienza a far parte della moneta unica, i Paesi candidati all’esclusione si resero progressivamente conto

che restare fuori dall’UEM sarebbe stato per loro troppo rischioso.

Quindi quasi tutti intrapresero le rigide politiche di intervento necessarie per rispettare i parametri. D’altro canto, anche i Paesi più forti

evidenziarono in quegli anni difficoltà sempre maggiori nel rispettare le regole che essi stessi avevano voluto: furono infatti costretti

a politiche restrittive e persino a qualche tocco di ‘finanza creativa’,

pratica che a quel punto fu considerata lecita ed impiegata abbondantemente anche dai Paesi inizialmente candidati all’esclusione. Il

parametro più difficile da conseguire rapidamente, ossia il rapporto

debito/PIL, fu considerato di secondaria importanza, ed il 1° gennaio del 1999 l’euro divenne la moneta unica di 11 Paesi europei

(la Grecia entrerà a far parte dell’UEM solo il 1° gennaio 2001, non

essendo riuscita a rispettare entro i termini stabiliti i parametri di

Maastricht).

Fino al 1° gennaio 2002, comunque, l’euro rimase una moneta

scritturale, ossia virtuale: utilizzata nelle negoziazioni ufficiali, ma

non ancora coniata.

Due considerazioni finali.

Innanzitutto, è necessario ricordare la differenza che esiste tra i

parametri di Maastricht, il cui rispetto permette l’ingresso nell’UEM,

ed i parametri sanciti dal patto di stabilità (un protocollo del trattato

di Maastricht, firmato a Dublino nel dicembre del 1996), al cui rispetto sono tenuti i Paesi durante la loro permanenza nell’UEM, che

impone dei vincoli alla gestione della finanza pubblica; in particolare,

il patto di stabilità sancisce che i singoli Paesi dovranno non solo

cercare di ottenere un rapporto tra deficit e PIL inferiore al 3%, sotto

pena di richiami e forti sanzioni, ma soprattutto tendere al pareggio il

bilancio dello Stato, ossia portare a zero quel rapporto (almeno «in

condizioni normali»). Al patto di stabilità si è aggiunto, il 1º gennaio

2013, il cosiddetto Fiscal Compact, che impone un più rigido piano

di riduzione del rapporto debito/PIL.

Secondariamente, è importante rimarcare come l’introduzione

dell’euro sia l’elemento più visibile della rivoluzione che ha interessato l’area monetaria europea, mentre quello più importante è la

nascita (il 1° giugno 1998) della Banca Centrale Europea: una sola

istituzione monetaria incaricata di gestire la politica monetaria dei

dodici Paesi facenti parte dell’UEM. Della Banca Centrale Europea

ci siamo occupati in dettaglio nel Capitolo 5. Qui possiamo solo rimarcare la puntuale realizzazione dei problemi indicati dalla teoria

AVO nell’introduzione di una moneta unica in un’area valutaria non

ottimale.

255

19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014

19.3. La crisi europea

Area valutaria ottimale

Uscire dall’Eurozona

Riduzione del salario

orario in Germania

340

La crisi colpisce un’Europa nella quale alcuni Paesi presentano già

rilevanti segni di debolezza economica. Come abbiamo avuto modo di osservare nella sezione 14.3, i Paesi che compongono l’attuale

Eurozona non costituivano (e con ogni probabilità non costituiscono

tuttora) un’area valutaria ottimale: ciò comporta che, in presenza di

shock asimmetrici, i costi della rinuncia alla politica monetaria indipendente, e alla possibilità di gestire il tasso di cambio, rischiano di

essere notevoli.

Questi costi si erano d’altro canto già dimostrati insostenibili nel

1992, quando proprio uno shock asimmetrico aveva condotto alla

crisi del Sistema Monetario Europeo, un regimi a cambi fissi con

ogni evidenza troppo rigido per alcuni Paesi. Non c’erano dunque

molte ragioni per ritenere che un insieme di Paesi incapaci di reggere

un regime a cambi fissi fosse invece capace di sostenere un regime a

moneta unica, che è ancora più rigido. È probabile che si ritenesse

che Paesi tanto diversi in origine da non costituire un’area valutaria ottimale ex-ante fossero destinati, col tempo e con l’integrazione

commerciale e istituzionale, a diventare progressivamente più simili,

sino a costituirla ex-post.

Oppure, più semplicemente, si riteneva che se questi Paesi non

avessero realizzato le riforme necessarie a divenire tra loro simili, perché costose dal punto di vista politico (si pensi alla flessibilità dei

salari, o alla mobilità del lavoro), prima o poi sarebbero stati costretti

a realizzarle dal verificarsi di una crisi sufficientemente violenta.

Affinché tutto ciò avvenisse era però necessario che fosse impossibile, o al limite estremamente costoso, abbandonare la moneta unica,

in modo che i Paesi non avessero altra scelta se non quella di implementare le necessarie riforme. Questo è proprio ciò che dobbiamo

registrare: uscire dall’Eurozona, per i motivi che vedremo, è estremamente costoso.

In ogni caso, i Paesi europei che entrano nell’Eurozona devono

da subito confrontarsi con le loro differenze, che vanno probabilmente oltre il non costituire un’area valutaria ottimale. In particolare la Germania si trova ad adottare la moneta unica con un tasso

di cambio sopravvalutato, e dunque scopre di avere esportazioni

poco competitive; mentre alcuni altri Paesi europei devono fronteggiare un basso tasso di crescita della produttività del lavoro, anche questo un elemento che rende le esportazioni, nel tempo, poco

competitive.

La Germania si rende subito conto del problema, e vuoi per lungimiranza sindacale, vuoi per la minaccia degli imprenditori di delocalizzare le imprese nei Paesi a più bassi salari dell’Europa orientale, aumenta l’orario di lavoro a parità di salario, riducendo così il

salario orario, e dunque il costo di produzione per le imprese, che

possono ridurre i prezzi di vendita dei loro prodotti e recuperare

competitività.

19.3. La crisi europea

Viceversa molti altri Paesi, nonostante abbiano un problema di

produttività che li rende meno competitivi della Germania stessa,

invece di ridurre i salari li aumentano. Con il risultato che la Germania

conquista quote di mercato per le sue esportazioni (anche grazie alla

particolare specializzazione produttiva, in settori dove subisce poca concorrenza), mentre altri Paesi (Italia, Francia, Spagna, Grecia,

Portogallo…) perdono quote di mercato.

La via più rapida, e nel breve periodo meno dolorosa, per recuperare la competitività delle esportazioni sarebbe il deprezzamento del

tasso di cambio. Ma se il tasso di cambio non è nel controllo dei singoli Stati, perché appartengo ad un’area a moneta unica nella quale

i tassi di cambio non ci sono, vi sono poche alternative: o si riducono

i salari e per questa via i prezzi dei prodotti, cercando di continuare

così a sostenere la domanda aggregata con le esportazioni, o si deve

rinunciare a far crescere le esportazioni aumentando la domanda aggregata puntando sulle sue altre componenti (spesa pubblica, consumi, investimenti).

È proprio ciò che accade nell’Eurozona: alcuni Paesi (Grecia e

Portogallo in particolare) realizzano massicce politiche di bilancio

espansive, incrementando la componente spesa pubblica della domanda aggregata, mentre in altri (Spagna e Irlanda) si gonfia una

bolla speculativa immobiliare che incrementa la componente consumi e investimenti. Altri ancora, come l’Italia, si trovano con un debito

pubblico eccessivo e non attuano politiche finalizzate alla competitività.

In ogni caso, dal punto di vista della crescita del PIL tanto la

bolla quanto la spesa pubblica espansiva si dimostrano strumenti assai potenti, garantendo un’ottima performance economica a questi

Paesi. Così come assai efficace si dimostra la politica tedesca tesa al

recupero di competitività con la moderazione salariale, che riesce ad

ottenere un aumento della domanda aggregata grazie all’aumento

delle esportazioni. Nel primo caso però, a differenza del secondo,

la crescita del PIL è accompagnata da un rilevante incremento del

debito: di quello pubblico, usato per finanziare la spesa pubblica

espansiva realizzata in deficit, in Grecia e Portogallo; di quello privato, usato per finanziare gli acquisti immobiliari, in Spagna e Irlanda. Ma finché flussi consistenti di prestiti giungono dai Paesi core

dell’Eurozona, questo non sembra costituire un problema rilevante.

In realtà, i problemi ci sono. Il primo e più rilevante riguarda la

Grecia, che nel sostenere la massiccia spesa pubblica espansiva con

la quale riesce a far crescere la sua economia, si trova a dover fare i

conti con il Patto di Stabilità e Crescita, del quale noi ci siamo già

occupati nella sezione 14.3.3. Il Patto infatti, al fine di impedire che

la spesa in deficit dei Governi possa generare esternalità rilevanti per

gli altri Stati membri dell’Eurozona, prevede delle sanzioni nel caso

in cui il deficit di bilancio di uno Stato superi il 3% del PIL. Ma la spesa

in deficit della Grecia è così terribilmente efficace proprio perché

è largamente superiore ai limiti imposti, e il Paese la può realizzare

Aumento dei salari

Politiche economiche

in Grecia e Portogallo

Spesa in deficit in Grecia

341

19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014

Crisi finanziaria

Credit Crunch

Crisi reale

342

senza incorrere in sanzioni solo comunicando dati di bilancio contraffatti.

A parte la situazione greca, anche gli altri Paesi periferici iniziano

a evidenziare gravi squilibri, con deficit crescenti nel conto corrente della bilancia dei pagamenti, indebitamenti (pubblici e/o privati)

crescenti, tensioni inflazionistiche. Insomma, i problemi sono latenti

ma non vengono ancora esplicitamente allo scoperto.

È su questo composito e problematico scenario che impatta lo

scoppio della bolla subprime statunitense. Impatta innanzitutto come

crisi finanziaria, poi come crisi reale. Come crisi finanziaria, perché

non solo alcune banche Europee hanno acquistato i titoli risultanti dalla cartolarizzazione dei mutui subprime degli Stati Uniti, ma

in alcuni Paesi (principalmente Spagna e Irlanda) le banche si sono

fortemente esposte concedendo mutui immobiliari ai residenti, finanziando cioè la bolla speculativa di quei Paesi.

E quando scoppia la bolla negli Stati Uniti subito dopo scoppia

anche quella europea, così che le banche si trovano a subire pesanti

perdite sia sui titoli della cartolarizzazione statunitense posseduti,

sia sui prestiti concessi ai residenti. Coll’usuale risultato di crisi bancaria, timore nel concedere prestiti ad altre banche che potrebbero essere sull’orlo del fallimento, blocco del mercato interbancario,

blocco dei prestiti all’economia reale (Credit Crunch).

Le imprese si trovano così in difficoltà nell’ottenere prestiti proprio mentre arriva la crisi reale, quella scatenata dalla riduzione delle

importazioni statunitense, che sono (anche) esportazioni dell’Europa, ossia domanda per le imprese europee. Le imprese quindi vendono meno, non riescono a ripagare i prestiti che hanno contratto,

non ottengono nuovi prestiti, falliscono o comunque riducono l’occupazione, la disoccupazione aumenta, con l’aumento della disoccupazione si riduce la domanda interna e le imprese devono ridurre

ancora la produzione. E così via.

La reazione europea alla crisi è differente dalla reazione statunitense. Stavolta la Banca Centrale Europea è inizialmente molto prudente, ritenendo che il suo obiettivo sia la stabilità dei prezzi e non

il sostegno alla domanda, ed interviene con ritardo. Intervengono

invece rapidamente alcuni Governi, con politiche di spesa pubblica

espansiva, ma a questo punto la situazione precipita.

Infatti, il 10 Novembre 2009 il nuovo Governo di George Papandreou dichiara che il bilancio della Grecia è falso: il rapporto deficit/

PIL non è del 3.6%, come assicurato dal precedente Governo, ma

molto superiore.

Non sarà né facile né rapido scoprire la vera dimensione di questo deficit, ma alla fine si rivelerà essere attorno al 15% del PIL. Sui

mercati scoppia il panico. Se fino alla crisi subprime il denaro veniva

prestato con enorme facilità, nella convinzione (rivelatasi come abbiamo visto errata) che nessuno potesse fallire, e che se anche fosse

successo esistevano strumenti finanziari sofisticati che impedivano

ai fallimenti di far danni rilevanti, dopo la crisi USA tutti diventano

19.3. La crisi europea

estremamente prudenti, e per prestare a soggetti rischiosi chiedono

tassi di interesse elevatissimi. La Grecia incontra così enormi difficoltà, ed enormi costi, nel finanziarsi sul mercato. In breve il tasso di

interesse che è costretta a pagare diventa così alto che il Paese non

può sostenerlo e chiede sostegno finanziario agli altri Stati Europei e

al Fondo Monetario Internazionale.

Il sostegno viene concesso, , prima sotto forma di prestiti bilaterali a tasso agevolato, poi anche con l’intervento dei cosiddetti fondi

salva-Stati (dei quali ci occuperemo tra breve), ma che non eviterà

alla Grecia il default (fallimento) del marzo del 2012, quando il Paese

sostanzialmente cancella il 70% dei suoi debiti – senza comunque risolvere i suoi problemi, visto che il debito si ricrea dopo pochi mesi.

Tornando al 2009, l’Irlanda comincia a percepire l’ampiezza della crisi bancaria che la colpisce, dopo che l’anno prima il Governo

ha concesso garanzie “illimitate” alle proprie banche che apparivano

sull’orlo del fallimento, garanzie che si riveleranno in seguito molto

più costose di quanto inizialmente ipotizzato.

Le banche irlandesi entrano in crisi per l’aver acquistato ingenti

quantità di titoli delle cartolarizzazioni statunitensi e inglesi (anche in

Gran Bretagna si è gonfiata, ed è scoppiata, una bolla immobiliare),

titoli che poi si sono spesso rivelati carta straccia, ma anche (soprattutto) per aver finanziato con eccessiva leggerezza i mutui immobiliari dei cittadini irlandesi, divenuti anch’essi insolventi quando la

bolla irlandese scoppia assieme a quella statunitense. Per salvare le

sue banche (ossia i correntisti delle sue banche: se una banca fallisce,

chi ha denaro sui conti correnti rischia seriamente di perderlo), il

Governo irlandese taglia gran parte delle altre spese e si indebita

pesantemente sui mercati.

Un processo analogo si registra in Spagna, dove, però, la dimensione del Paese permette di ammortizzare meglio la crisi. E fenomeni minori, con un misto di coinvolgimento in bolle speculative che

scoppiano ed eccesso di indebitamento pubblico, caratterizzeranno

anche il Portogallo e la Slovenia. Il nervosismo dei mercati fa alzare

il livello medio dei tassi di interesse che devono pagare tutti i Paesi in difficoltà, Italia compresa, rendendo sempre più problematica

la gestione della finanza pubblica soprattutto per i Paesi “deboli”

accomunati dal dispregiativo acronimo di PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna), che ricorda il termine inglese “pigs”,

maiali. A lasciar intendere che sarebbe stata una gestione finanziaria

eccessivamente disinvolta a mettere questi Paesi nei guai: cosa che,

come abbiamo visto, era vera solo per alcuni Paesi, segnatamente la

Grecia e, in parte, il Portogallo.

Di fronte a questa situazione, le politiche di intervento impiegano

un po’ a stabilizzarsi, ma poi si delineano con chiarezza. Da un lato

la Banca Centrale Europea attua una politica monetaria finalmente

espansiva, anche senza giungere mai al massiccio quantitative easing

della FED. Dall’altro tanto i governi (con alcune eccezioni) quanto le

istituzioni europee virano su politiche di bilancio restrittive.

Aumento tasso interesse

debito greco

La crisi irlandese

Politiche di intervento

nell’Eurozona

343

19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014

Le riforme obbligatorie

Le cause

della crisi europea

344

Contemporaneamente, vengono organizzate operazioni di salvataggio nei confronti dei Paesi in difficoltà, prestando loro denaro a

tassi molto più bassi dei tassi di mercato. Questi prestiti sono erogati dai fondi temporanei europei di salvataggio, che hanno proprio

lo scopo di reperire denaro sul mercato, emettendo obbligazioni

garantite dai Paesi europei più “forti”, e prestarlo ai Paesi deboli a

tassi contenuti. Questi fondi sono inizialmente l’EFSF (European Financial Stability Facility, un fondo dei Paesi appartenenti all’Unione

Economica e Monetaria) e l’EFSM (European Financial Stabilization

Mechanism, un fondo dell’Unione Europea); nell’ottobre del 2012

questi fondi temporanei sono stati sostituiti da un fondo permanente, l’ESM (European Stability Mechanism). I fondi intervengono nei

salvataggi di Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro. I Paesi che

richiedono loro assistenza finanziaria devono sottoscrivere una serie

di impegni sostanzialmente volti al rigore di bilancio, al taglio della

spesa pubblica e all’introduzione di una serie di riforme, soprattutto

nel mercato del lavoro. E sempre al rigore di bilancio, con tagli ai

deficit e riduzione del debito pubblico, si impegnano tutti i Paesi

dell’Eurozona firmando il cosiddetto Fiscal Compact. La politica del

rigore, appunto.

Mentre non ci sono grossi dubbi nell’indicare in una politica monetaria espansiva una ricetta ragionevole per combattere una recessione, più controversa è la scelta di contrastarla con politiche di bilancio restrittive come le politiche del rigore, soprattutto se nel resto del

mondo, e in particolare negli Stati Uniti e in Giappone, si compiono

scelte opposte. Le politiche di contenimento della spesa infatti, come sappiamo, riducono il reddito e aggravano la recessione. Come

giustificare, quindi, questa scelta tutta europea?

Da un lato dobbiamo forse ricordare che le istituzioni statunitensi sono tendenzialmente più pragmatiche, più Keynesiane, rispetto

alle analoghe istituzioni europee, che sono tendenzialmente più neoclassiche; e che la natura della crisi, e soprattutto la struttura istituzionale sulla quale incide, sono profondamente diverse in Europa e

negli Stati Uniti. Ciò nonostante, le politiche intraprese nell’Eurozona sono apparse discutibili a più di un economista.

Per quanto concerne le implicazioni delle diverse concezioni di

politica economica possiamo rimandare all’inizio di questo capitolo, quando abbiamo rilevato come per l’impostazione neoclassica il

sistema tenderebbe spontaneamente alla piena occupazione e l’intervento pubblico nell’economia per sostenere la domanda aggregata sarebbe inutile e soprattutto dannoso, mentre per l’impostazione

Keynesiana, nonostante il recente avvicinamento alle posizioni neoclassiche, l’intervento pubblico avrebbe ancora un ruolo.

Per quanto invece concerne la differenza tra Europa e Stati Uniti, il problema cruciale risiede nelle cause ultime della crisi europea.

Secondo una impostazione largamente condivisa, anche se non unanime, la crisi europea non sarebbe una conseguenza né della crisi

subprime degli Stati Uniti, né dell’eccesso di indebitamento pubblico

19.3. La crisi europea

(o privato) di alcuni Paesi, bensì di un problema di differenziali di

produttività/competitività tra Paesi. Secondo questa impostazione

il debito sarebbe solo una conseguenza delle strategia di crescita

che i diversi Paesi hanno adottato: come abbiamo visto, infatti, per

contrastare il calo della domanda associato al calo delle esportazioni nette, calo a sua volta determinato dalla perdita di competitività,

una volta abbandonate le proprie valute e abbracciato l’euro i Paesi

deboli dell’Eurozona non hanno più potuto utilizzare lo strumento

della svalutazione del cambio.

Alcuni Paesi hanno dunque sostenuto la domanda e il reddito generando bolle, e debito privato, altre spesa pubblica espansiva, e

dunque deficit di bilancio e debito pubblico. Il debito sarebbe dunque una conseguenza di un problema, non il problema stesso. Tra

l’altro, bolle e spesa pubblica sarebbero solo una soluzione tampone

macroeconomica a un problema che è invece microeconomico, ossia la perdita di competitività. Per risolvere il problema si dovrebbe

operare alla radice. Come? Ridando competitività all’economia, ossia facendo investimenti capaci di incrementare la produttività (istruzione, formazione, ricerca e sviluppo) o riducendo i prezzi delle merci esportate.

L’ultima strategia tra quelle indicate è la più rilevante, anche se

solo perché è la meno costosa, oltre ad essere la più rapida da conseguirsi, ed è fondata sul concetto di deflazione interna. L’idea di

base è che se i salari si riducono, le imprese vedono ridursi i costi di

produzione e possono ridurre i prezzi, recuperando competitività

internazionale.

Affinché questo accada, però, è cruciale che i salari si riducano,

cosa che può accadere o con politiche di liberalizzazione del mercato

del lavoro che riducano la rigidità dei salari verso il basso, o anche

lasciando fare al mercato, perché la crisi recessiva, se protratta, tende a fiaccare la resistenza dei lavoratori, e dei sindacati, forzandoli

ad accettare le riduzioni salariali pur di uscire dalla disoccupazione.

Ciò spiega la politica del rigore adottata dalle autorità europee, che

impone tagli di spesa pubblica, che tendono a portare in recessione

l’economia, e/o riforme strutturali, tipicamente liberalizzazioni del

mercato del lavoro. Tra l’altro, secondo i proponenti queste politiche non solo porterebbero ad una maggiore competitività delle

esportazioni, ma implicando un minor ruolo dello Stato nell’economia porterebbero gli imprenditori (nazionali ed esteri) ad investire nel Paese, e gli investimenti non solo rilancerebbero la domanda

aggregata, il reddito e l’occupazione nel breve periodo, ma nel più

lungo periodo accrescerebbero lo stock di capitale contribuendo alla

crescita, ossia all’aumento della produzione potenziale del Paese.

Naturalmente esiste anche un’altra impostazione, più keynesiana,

che pur riconoscendo i problemi di produttività dei Paesi periferici

interpreta la crisi principalmente dal lato della domanda e non dal

lato dell’offerta, come fa invece l’interpretazione del rigore. Secondo questa diversa impostazione si potrebbe recuperare l’equilibrio

Non è possibile per

i singoli Paesi utilizzare

lo strumento della

svalutazione del cambio

Deflazione interna

345

19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014

tra le diverse competitività dei diversi Paesi non aumentando la com-

Debiti pubblici

e divari di produttività

petitività dei Paesi “deboli”, ma riducendo quella dei Paesi “forti”.

In particolare la Germania dovrebbe (come in parte è comunque

accaduto) iniziare a far crescere i propri salari, incrementando così i

propri prezzi e riducendo la competitività delle proprie esportazioni,

e/o far crescere la spesa pubblica, incrementando la domanda aggregata, il reddito e dunque le importazioni, che altro non sono se non

le esportazioni degli altri Paesi.

I Paesi dell’Eurozona hanno comunque scelto il rigore, probabilmente preoccupati per le conseguenze sui debiti pubblici di politiche che lasciassero più spazio alla spesa pubblica espansiva. Il lettore

può valutare da solo l’efficacia di tale scelta.

Al momento in cui questo libro va in stampa la crisi europea si

è attenuata, ma assolutamente non risolta. Soprattutto, come è evidente da quanto abbiamo sin qui detto, per superare la crisi non

sarà sufficiente agire sui debiti (pubblici e privati) dei Paesi periferici

dell’Eurozona, ma bisognerà intervenire sui divari di produttività che

sono alla base di quei debiti. Rendere insomma i Paesi europei più

simili tra loro, sia come struttura produttiva sia come assetto istituzionale, avvicinandoli all’essere quell’area valutaria ottimale che sola

potrebbe permettere a Paesi diversi di condividere un’unica moneta e

un’unica politica monetaria. In assenza di queste trasformazioni strutturali il problema non potrà che ripresentarsi, sotto le attuali o sotto

diverse spoglie, e la permanenza di alcuni Paesi nella moneta unica

diventerà sempre più problematica.

Sembra dunque corretto affermare che forse sarebbe stato opportuno riflettere meglio ed essere consci dei problemi che sarebbero potuti sorgere prima di aderire alla moneta unica europea.

19.4. Si può uscire dall’Eurozona?

I costi

dell’uscita dall’Euro

346

Poiché molti economisti avanzano, oggi, seri dubbi sulla convenienza, allora, dell’ingresso nell’Eurozona di alcuni Paesi, ci si potrebbe

domandare se, di fronte alle difficoltà di rimanere nell’area euro,

non possa essere più conveniente per un Paese abbandonare l’euro e

reintrodurre la propria valuta nazionale.

Come abbiamo già accennato, l’euro è stato però costruito per

essere una scelta (quasi) irreversibile, con costi elevatissimi in caso

di uscita di un singolo Paese: poteva forse convenire non entrare

nell’Eurozona, ma una volta entrati uscirne non è affatto facile o

indolore.

In quanto segue ci occuperemo delle conseguenze economiche

dell’abbandono dell’Eurozona da parte di un Paese, valutandone dunque la fattibilità economica; trattandosi di un manuale di economia,

non ci occuperemo invece dei problemi giuridici e delle controversie

che potrebbero sorgere, ossia della fattibilità giuridica della cosa. E

non ci occuperemo neppure del caso, più complesso ma probabil-

19.4. Si può uscire dall’Eurozona?

mente meno costoso, rappresentato da un dissolvimento concordato

dell’intera Eurozona.

Vediamo dunque cosa accadrebbe se un Paese decidesse di uscire

dall’Eurozona e tornare alla precedente valuta nazionale, o introdurre una nuova valuta nazionale, al fine di recuperare l’indipendenza

della politica monetaria e di bilancio e/o la possibilità di manovrare

il tasso di cambio.

Innanzitutto, il Paese dovrebbe effettuare l’uscita a sorpresa, non

in maniera democratica (non quindi come risultato di un referendum

o di una discussione in Parlamento). Questo perché altrimenti non

appena si iniziasse a discutere anche solo della possibilità di indire

un referendum o effettuare un voto parlamentare, tutti coloro i quali

possedessero euro sui propri depositi bancari (o titoli di quel Paese

denominati in euro) li trasferirebbero immediatamente in un altro

Paese dell’UEM (o, nel caso dei titoli, li venderebbero e ne comprerebbero altri emessi da un altro Paese), uno di quelli che si presume

manterranno la moneta unica europea, al fine di evitare le perdite

derivanti dalla conversione dei depositi e dei titoli in depositi e titoli

denominati nella nuova moneta che, verosimilmente, si deprezzerà

rispetto all’euro. Ma se si verificasse questa fuga di capitali le banche

si troverebbero prive di liquidità e il Governo non riuscirebbe più a

vendere i propri titoli sul mercato: il che condurrebbe al fallimento

tanto le banche quanto il Governo. E questo molto prima che avvenga la votazione parlamentare, il referendum e il cambiamento di valuta. Quindi è necessaria una decisione a sorpresa, presa con decreto

legge di venerdì sera a mercati chiusi e banche chiuse. Ammesso

naturalmente che ci si riesca e non ci siano fughe di notizie.

Con questa decisione il Governo non solo dichiarerà la sostituzione dell’euro con una nuova valuta, restituendo potere di emissione

e autonomia di politica monetaria alla propria Banca Centrale, ma

convertirà anche depositi bancari e debito pubblico denominati in

euro in depositi bancari e debito denominati nella nuova valuta. Il

cambiamento della denominazione del debito da euro a nuova valuta

è indispensabile perché altrimenti il Paese si troverebbe con un indebitamento in valuta straniera, compirebbe cioè il cosiddetto “peccato

originale” (original sin) che tanti problemi ha creato a parecchi Paesi

in via di sviluppo, costretti ogni anno a procurarsi in tutti i modi

ingenti quantitativi di valuta straniera per pagare interessi e rimborsi

del debito. È dunque opportuna la conversione del debito nella nuova valuta. E qui iniziano i problemi veri.

Il primo problema riguarda i depositi bancari. I correntisti, infatti, si aspetteranno che la nuova valuta si deprezzi rispetto all’euro,

quindi cercheranno di recuperare dalle banche il loro denaro (ormai

convertito nella nuova valuta, se la decisione è stata presa a sorpresa) per cambiarlo in euro prima del deprezzamento. Se ci riuscissero, non solo le banche si troverebbero in grave crisi di liquidità, ma

soprattutto si avrebbe una fuga di capitali che causerebbe proprio

il deprezzamento, in questo caso ingentissimo. Per evitare che ciò

Conversione dei depositi

e dei titoli

Cambiamento della

denominazione del debito

347

19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014

Blocco circolazione

dei capitali

Debiti privati

Deprezzamento

del cambio

348

accada è ragionevole ipotizzare che si decreti un blocco alla circolazione dei capitali con l’estero ma anche la chiusura delle banche per

un certo periodo di tempo, al fine di evitare che qualcuno ritiri denaro contante per portarlo fisicamente all’estero. Tutto ciò creerebbe

problemi rilevanti ma non insormontabili all’economia del Paese.

Esiste però un secondo problema che riguarda i debiti privati. Se

il solo debito pubblico è convertito nella nuova valuta, mentre non

lo è il debito privato, le imprese si troveranno indebitate in euro

ma incasseranno (a parte quelle dedite unicamente alle esportazioni) almeno in parte pagamenti nella nuova valuta. Qualora, come è

verosimile che accada, la nuova valuta finisse per deprezzarsi rispetto

all’euro, le imprese vedrebbero aumentare enormemente i propri debiti nella nuova valuta e finirebbero per dover dichiarare insolvenza.

Non sarebbe d’altro canto possibile convertire nella nuova valuta

anche i debiti privati perché altrimenti sarebbero le banche che li

hanno concessi (e che sono indebitate con altre banche dell’Eurozona in euro) a dover dichiarare insolvenza. È quindi cruciale che

la nuova valuta si deprezzi poco o per nulla nei confronti dell’euro.

È verosimile che la nuova valuta si deprezzi poco o per nulla

rispetto all’euro? Non particolarmente. Infatti l’assenza di deprezzamento richiederebbe un totale blocco della circolazione dei capitali a tempo indeterminato e una lunga chiusura delle banche, con

pressanti controlli alle frontiere per impedire le esportazioni illegali

di denaro: tutto ciò implicherebbe conseguenze assai negative per

l’economia nazionale e non permetterebbe comunque di raggiungere l’obiettivo, come testimonia il sostanziale fallimento, almeno nel

medio/lungo periodo, di blocchi analoghi imposti in alcuni Paesi

dell’America meridionale.

Inoltre, il recupero dell’indipendenza di politica monetaria sarebbe

utile anche per recuperare lo strumento del cambio: un deprezzamento del tasso di cambio, infatti, permetterebbe di incrementare

le esportazioni e, almeno nel breve periodo, di recuperare tanto la

competitività internazionale quanto il “traino” della domanda estera

per la spesa aggregata e quindi per il reddito. Insomma, il deprezzamento del cambio sembra non solo un esito scontato, ma almeno

per il breve periodo auspicabile (anche se, nel più lungo termine,

aumenterebbe il costo delle materie prime e dei prodotti importati e

finirebbe per creare forti pressioni inflazionistiche, con aumenti dei

prezzi che rischierebbero di compromettere la ritrovata competitività). Difficile quindi pensare che non si realizzi, ma se si realizzasse

creerebbe default privati a catena nell’economia nazionale.

Questo breve elenco non esaurisce i problemi che si verificherebbero, ma può essere utile per capire l’entità delle difficoltà che

si incontrerebbero: difficoltà rilevanti, con costi economici e sociali

altissimi. Il che non implica sostenere che l’abbandono dell’Eurozona sia impossibile o non convenga: vuol solo dire che avrebbe un

senso pagare questi costi altissimi solo e unicamente se i costi della

permanenza nell’Eurozona fossero ancora più alti.

SCIENZE SOCIALI

——————————————————————

Collana diretta da Nicola Boccella

MANUALI

N. Boccella - C. Imbriani - P. Morone • Analisi microeconomica e scelte pubbliche

N. Boccella - F. D’Orlando - A. Rinaldi • Macroeconomia

A. Coppola - B. Ricciardi • Fondamenti di economia aziendale

V. Feliziani - R. Imbruglia • Fondamenti di politica economica • In preparazione

G. Marotta • Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno

F. Antolini - F. Truglia • La statistica e le statistiche. Dal dato amministrativo al dato statistico.

STRUMENTI

A. Billi - N. Boccella • Strumenti per lo studio dell’economia politica

S. Pergolesi • Appunti e letture di macroeconomia keynesiana

Rinaldi - M. Siddivò • Strumenti per l’analisi dei sistemi economici comparati

Le istituzioni finanziarie nel nuovo contesto internazionale • A cura di E. Caviglia

Le ONG protagoniste della cooperazione allo sviluppo • A cura di F. Serra

Diritti umani e nuove forme di cooperazione. I rapporti euro-maghrebini • A cura di K. Scannavini

La cooperazione decentrata. L’esperienza del Comune di Roma • A cura di P. Luzzatto

Temi di criminologia • A cura di G. Marotta

E. Sapienza • La politica regionale dell’Unione Europea

A. Testi • Il commercio internazionale. Disciplina multilaterale e sviluppo economico

A. Napolitano • Le legislazione nazionale e regionale per il turismo

P. Laurano • Il viaggiatore glocale. Mobilità, globalizzazione, comunicazione

C. Spizzichino • Il mercato del lavoro tra vecchie e nuove sfide

STUDI E RICERCHE

Ch.P. Oman - G. Wignaraja • Le teorie dello sviluppo economico dal dopoguerra a oggi

La transizione dal piano al mercato in Cina • A cura di M. Siddivò

R. Pasca di Magliano • Fondi di Ricchezza Sovrana

Mutamento sociale, diritti, parità di genere • A cura di S. Petilli

G. Bechtle • Potere e soggetto. Il dibattito sul post-fordismo

G.P. Orsello • Antonio Labriola. Il pensiero del filosofo e l’impegno del politico

L’ideologia fondamentalista tra identità e differenza. Dal Maghreb all’Africa a sud del Sahara. Un profilo storico

A cura di A. Piga e I. Pizzardi

Quale futuro per l’Africa: le prospettive della Nigeria • A cura di A. Billi e R. Miranda

Tecnologie dell’informazione e comportamenti devianti • A cura di G. Marotta

Le Organizzazioni Non Governative. Risorse e modelli di organizzazione • A cura di N. Boccella e O. Tozzo

CIDEM - IPS • Comunicare la cooperazione. Una sfida difficile

CIDEM - IPS • Comunicare la cooperazione. Terzo rapporto. La stampa settimanale europea

Diritti umani e diritto allo sviluppo. La promozione dei diritti dei minori da una prospettiva di genere

A cura di N. Boccella e P. Viero

Il sistema del microcredito. Teoria e pratiche • A cura di N. Boccella

G.L. Gregori • Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d’età romana

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile

all’indirizzo web http://www.lededizioni.com, dove si possono trovare anche informazioni dettagliate sui

volumi sopra citati: di tutti si può consultare il sommario, di alcuni vengono date un certo numero di

pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere ordinati on line.