LIBERALI E LIBERISTI

La storia del liberalismo vista attraverso i grandi pensatori del secolo appena terminato: dagli

economisti della scuola di Vienna, a Karl Popper, Benedetto Croce e Luigi Einaudi. Teorici della

subordinazione della società alle esigenze dell'individuo, consapevoli della fallibilità della

conoscenza umana - ma spesso in contrasto tra loro sul legame tra l'idea liberale e l'economia di

mercato -, ognuno di questi pensatori ha stimolato una discussione viva ancora oggi, mentre un

neoliberalismo di marca strettamente utilitaristica vuole proporsi come panacea del XXI secolo.

di ALESSANDRO FRIGERIO

Le vicissitudini del liberalismo e dei suoi interpreti novecenteschi meritano una posizione

di primo piano nella storia delle idee del secolo appena trascorso. Abbattuti i muri, morte di

morte violenta o naturale le grandi costruzioni totalitarie del nazifascismo e del

comunismo, nella desolazione lasciata da queste rovine è il liberalismo il solo a salvarsi, e

anzi a proporsi come teoria politica ed economica per i decenni a venire. Storia curiosa

quella del liberalismo.

Più che per i suoi successi, invero elettoralmente estremamente limitati quando sono stati

portati avanti dai partiti omonimi, la dottrina liberale ha dimostrato una straordinaria

capacità di influenzare con i suoi principi di base - la libertà di pensiero, la libertà di

associazione e le libertà individuali - i sistemi politici e le società occidentali negli ultimi

due secoli.

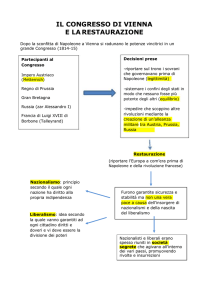

Senza risalire troppo indietro alle premesse culturali giusnaturalistiche, protestanti, o al

razionalismo cartesiano, possiamo dire che il liberalismo si sviluppa dopo la Rivoluzione

francese da un lato come superamento dei vincoli posti dall'Antico Regime allo sviluppo

politico ed economico, dall'altro come correzione e superamento del democratismo

rivoluzionario: la Rivoluzione francese non viene rifiutata, ma moderata e adeguata alle

necessità dell'emergente classe borghese. Inizia così l'età dell'oro del liberalismo europeo,

che abbraccia la prima metà dell'Ottocento: patrie d'elezione sono la Francia, con

Tocqueville e Constant, e l'Inghilterra, dove l'empirismo liberale si era già manifestato

come tutela delle libertà individuali e limitazione delle prerogative regie con il Bill of rights

del 1689, e dove con Stuart Mill il liberalismo assume sfumature utilitaristiche e di più

ampia emancipazione democratica.

Se nel corso del Settecento il termine "liberale" indicava un generico atteggiamento di

apertura e tolleranza, è nell'Ottocento che acquisisce una precisa valenza etico-politica. Il

regime costituzionale come garante dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini, la

valorizzazione della dialettica parlamentare, la limitazione dell'ingerenza statale nelle

attività individuali, la divisione dei poteri, la laicità delle istituzioni e la tolleranza religiosa

sono i principi fondanti dell'età liberale. Ma è al crepuscolo del secolo che sopravviene la

crisi. A fare invecchiare improvvisamente l'idea liberale, concepita fino ad allora in termini

quasi esclusivamente individualistici ed elitari, è l'avvento delle masse e

dell'industrializzazione su scala europea. Giusnaturalismo e razionalismo, romanticismo e

storicismo, fino a quel momento ingredienti ben miscelati del liberalismo, danno origine

rispettivamente al socialismo e al nazionalismo.

(….)

Il dubbio metodico, di schietta ispirazione cartesiana, che caratterizza il pensiero liberale

viene teorizzato al meglio da KARL POPPER. Epistemologo, filosofo, intellettuale a 360°,

Popper figura tra i maggiori pensatori del secolo appena trascorso (e anche lui è tra i più

tardivamente scoperti: basti pensare che le sue opere principali furono tradotte prima

in turco che in italiano). La consapevolezza dell'impossibilità di conoscere nella sua

interezza anche il più piccolo pezzo di mondo caratterizza la sua visione del sapere

umano. Oltre che parziale, ogni nostra conoscenza è e resta sempre smentibile,

congiunturale.

La fallibilità della conoscenza umana è per lui un tratto antropologico: E la consapevolezza

di questa fallibilità, dell'"incertezza" della ragione, è il primo presupposto della democrazia.

Solo plasmando le nostre istituzioni, le nostre culture e noi stessi sulla base di questi

principi - ha scritto - si potrà sviluppare la "società aperta", cioè una società basata sulla

centralità dell'individuo, sull'apertura mentale e sul confronto con gli altri (confronto inteso

non come scontro ma come arricchimento reciproco).

Popper ha applicato le sue teorie agli ambiti più disparati, primo fra tutti quello politico.

L'uomo è un animale ideologico, spesso preda di dottrine distruttive (nazifascismo,

comunismo) o più semplicemente stupide e vane: tra queste, afferma, ci sono il

socialismo, una dottrina inconciliabile con la libertà perché generatrice di burocrazia, e

l'ecologismo, che è incapace di vedere nella tecnologia lo strumento in grado di risolvere i

problemi creati dalla tecnologia stessa.

Filosofo atipico, Popper - e anche qui sta la sua grandezza - non ha mai esitato a

confrontarsi anche con i grandi temi del giorno: la sua coraggiosa condanna dei movimenti

pacifisti, l'appello per l'intervento militare nella crisi balcanica e la denuncia del potere

televisivo ("… tutti quelli che invocano la libertà, l'indipendenza o il liberalismo per

dire che non si possono introdurre delle limitazioni in un potere pericoloso come

quello della televisione, sono degli idioti"), rappresentano alcuni dei lasciti di un filosofo

liberale del Novecento impegnato a confrontarsi esclusivamente con la ragione.

Fin qui gli interpreti internazionali del liberalismo. Ma anche l'Italia ha dato un importante contributo

nella prima metà del Novecento. Le vicissitudini del liberalismo nostrano sono interpretate al meglio

da BENEDETTO CROCE(1866-1952) e LUIGI EINAUDI (1874-1961).

Il primo, filosofo idealista più interessato alle speculazioni che alla ricerca empirica, si

impegnò tra gli anni Venti e Quaranta nella difesa della concezione liberale dagli attacchi

delle dottrine totalitarie. Per Croce la concezione liberale è una concezione "metapolitica",

che "supera la teoria formale della politica e, in certo senso, anche quella formale

dell'etica, e coincide con la concezione formale del mondo e della realtà. […] in essa si

rispecchia tutta la filosofia e la religione dell'età moderna, incentrata nell'idea della

dialettica ossia dello svolgimento, che, mercé la diversità e l'opposizione delle forze

spirituali, accresce e nobilita di continuo la vita e le conferisce il suo unico e intero

significato. Su questo fondamento teoretico nasce la disposizione pratica liberale di fiducia

e favore verso la varietà delle tendenze, alle quali si vuole piuttosto offrire un campo

aperto perché gareggino e si provino tra loro e cooperino in concorde discordia, che non

porre limiti e freni, e sottoporle a restringimenti e compressioni".

Liberalismo, quindi, come "partito della cultura" in grado di assorbire al suo interno,

secondo le necessità politiche contingenti in cui si trova a vivere lo Stato, il socialismo e

l'autoritarismo. La parziale disponibilità di Croce verso il fascismo nei primissimi anni della

dittatura mussoliniana si spiega appunto con questa visione tollerante e, per certi versi,

utilitaristica. Solo dopo la guerra Croce affermerà con forza l'importanza dei valori della

democrazia. Scrive infatti nel 1946 che "non bisogna dimenticare che il liberalismo

disgiunto dalla democrazia inclina sensibilmente verso il conservatorismo, e che la

democrazia, smarrendo la severità dell'idea liberale, trapassa nella demagogia e, di

là, nella dittatura". In breve, la democrazia, e così pure il socialismo, sono tecniche di

governo (sovranità popolare esercitata attraverso il principio della rappresentanza,

ampliamento degli organi rappresentativi, suffragio universale) come le altre, messe però

a disposizione della suprema idea filosofica liberale.

Ed è proprio su questa concezione che il pensiero di Croce viene a scontrarsi con quello di

un altro grande liberale, l'economista (e primo Presidente della Repubblica) Luigi Einaudi.

Nella sua opera di studioso e in quella di governo - i suoi scritti (Prediche inutili, Il

buongoverno) ci hanno lasciato uno spaccato di come il liberalismo debba applicarsi a

problemi contingenti come le leggi tributarie, la burocrazia, gli scioperi, la scuola, l'unità

europea, la disoccupazione, la libertà di stampa - Einaudi ha fissa davanti a sé la

superiorità dell'economia di mercato e le esigenze di libertà dell'uomo dai vincoli imposti

dallo stato.

"Quel che l'uomo libero non vuole è di essere preso per il naso da taluni uomini, i quali,

per via di elezioni od in altre maniere sono padroni della macchina statale e perciò da sé si

definiscono 'lo stato', e di vedersi insegnare da costoro, i quali certamente, in quello

specifico punto, ne sanno meno di lui, in qual modo egli deve gestire la sua impresa,

seminare i suoi campi, vendere a tale prezzo, associarsi con Caio e Sempronio per

produrre meglio, comprare gli strumenti, le macchine, le sementi di cui ha bisogno in

paese o, se gli converrebbe comprar fuori, acquistare tanto e non più, a prezzo cresciuto

di tanto ecc. ecc." La linea di distinzione, continua, deve porsi non fra chi vuole e chi non

vuole l'intervento dello stato nelle cose economiche, ma tra chi vuole un certo tipo di

intervento e chi ne vuole un altro.

Un tale empirismo non poteva stare bene a Croce, che fu sempre allergico a tutti problemi

di tecnica politico-sociale. Se liberalismo e liberismo economico in parte hanno percorso

strade comuni, dice Croce, ciò non significa che quest'ultimo debba assumere "valore di

regola o legge suprema della vita sociale". Il rischio sarebbe quello di confondere la libertà

con un semplice dato economico, quindi con un dato esclusivamente materialistico. Croce,

al contrario di Einaudi - che in un eccesso di furore polemico arrivò a rinfacciare al filosofo

la disponibilità a tollerare un assetto comunistico purché questo scaturisse da una scelta

etica liberale -, riteneva quindi che la libertà potesse svilupparsi anche con un ordinamento

economico diverso da quello capitalistico.

In fondo, ciò che divideva i due studiosi era la persistente lacerazione tra filosofi ed

economisti liberali.

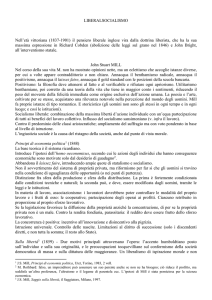

Da un lato Croce, John Dewey, Ortega y Gasset e Karl Popper, critici nei confronti di un

vincolo troppo stretto tra il liberalismo e l'economia liberista, e dall'altro Einaudi, Hayek, e

Mises convinti dell'indissolubilità dei questo legame. A onore dei "filosofi" occorre però

aggiungere che il loro atteggiamento scaturiva non tanto dal disprezzo verso la politica

pratica quanto dal rifiuto di ogni architettura sociale che pretendesse di rigenerare o di

ricostruire il mondo.

E il capitalismo, o l'economia di mercato, presi come assoluto rischiavano - secondo la

loro interpretazione - di trasformarsi proprio in una rigida architettura della convivenza

civile.

Nell'ultimo scorcio del Novecento il liberalismo, dopo le spinte totalitarie e stataliste

imposte dal predominio delle ideologie del secolo breve, con la morte del comunismo ha

finalmente richiamato l'attenzione su un nuovo liberalismo, forse meno vicino ai grandi

principi ma certamente più pragmatico e alla conquista di nuovi spazi di libertà nella

società postindustriale. Fra gli esponenti più interessanti del pragmatismo neoliberale ci

sono due americani, J. M. Buchanan e G. Tullock, Nobel per l'economia nell'86 il primo,

docente di economia e scienza politica il secondo.

Partendo dall'individualismo metodologico di Hayek i due studiosi hanno dimostrato come,

agendo per il proprio interesse privato, l'individuo contribuisca anche a regolare meglio la

società intera. Preludio fondamentale è la condanna di ogni criminalizzazione dell'utile

individuale. Buchanan e Tullock affermano che il perseguimento dell'interesse personale,

appena tollerato nella sfera privata, nella sfera politica "è stato quasi sempre condannato

come un male dai filosofi morali di diversa tendenza".

Comportamento accettabile per sbarcare il lunario, l'individualismo non lo si è mai ritenuto

capace di funzionare nel sociale, come se le azioni umane dovessero imporsi da sé uno

sdoppiamento di personalità.

È vero invece - continuano - che il criterio dell'utile individuale, fatto valere anche quando

si compiono scelte politiche importanti, come le regole costituzionali, si rivela assai più

fecondo nei risultati degli atteggiamenti ispirati a una generica ricerca dell'utilità pubblica.

Ad un patto, naturalmente: che il "contratto sociale" non si risolva nella vittoria di una

maggioranza sulla minoranza ma riesca invece a conciliare un mutuo vantaggio per tutti.

Buchanan e Tullock lo hanno spiegato con dovizia di particolari in numerosi saggi,

applicando alla categoria della teoria politica - e qui sta la loro intuizione -, le categorie

finora ritenute impure del ragionamento economico.

Certo è però che la società americana è un conto, quella europea un altro. E non sempre

le teorie nate negli Stati Uniti hanno trovato una uguale applicazione sul Vecchio

Continente. Il culto dell'interesse personale ha fatto storcere il naso - e continua a farlo - a

molti sostenitori dell'interpretazione organica della società e agli irremovibili della

democrazia idealista.

Per il filosofo francese MICHEL FOUCAULT contrariamente a Popper e Croce,

liberalismo e liberismo sono sempre andati a braccetto. Il liberalismo delle origini,

sostiene Foucault, ha trovato nel mercato un elemento fondamentale per limitare

l'ingerenza del governo negli affari privati.

Tuttavia, di fronte alle minacce alla libertà portate avanti dal comunismo e dal

nazifascismo nel XX secolo, il liberalismo è stato costretto a promuovere meccanismi di

intervento, come il welfare state.

Meccanismi di intervento sociale che tuttavia ora, aggiunge, vengono dichiarati illiberali dal

neoliberalismo. Ancora più critico nei confronti del nuovo liberalismo è il filosofo italiano

MASSIMO CACCIARI. Nella sua ultima versione il liberalismo tende infatti a confondersi

troppo con l'anarchismo. Secondo Cacciari l'attuale desiderio di affermazione del

singolo non è altro che una volontà di separarsi dal corpo sociale, il rifiuto di ogni

potestà e di ogni tipo di autorità. Naturalmente l'autorità imposta dallo stato è

invece bellamente tollerata, anzi apprezzata, quando torna a vantaggio del proprio

interesse individuale.

L'uomo del tardo liberalismo è per Cacciari un soggetto senza legge, anarchico, che

tuttavia è pronto a reclamare l'ordine e la legge non appena i suoi interessi vengono messi

in discussione. Quale futuro si prospetta quindi al liberalismo? Riuscirà a capitalizzare al

meglio la vittoria sul dispotismo? E se avesse ancora una volta ragione il buon vecchio

Tocqueville, quando ammoniva che una società individualista e frammentata è destinata

a soccombere di fronte al totalitarismo rispetto a una società unita e pluralista, basata su

associazioni e comunità di uomini? Ora che il liberalismo sembra non avere più

avversari, forse, il suo più acerrimo nemico lo potrà trovare solo dentro di sé.

LUIGI EINAUDI

di GIAN LUIGI FALABRINO

Oggi, tutti o quasi tutti si dicono liberali. Berlusconi (i suoi avvocati, gli attori e presentatori

delle sue reti televisive, diventati ministri e autorità) e i politici dell'opposta parte politica,

parlano sempre di liberalismo e liberismo, senza sapere di che si tratta e contraddicendoli nei

fatti.

Il monopolista delle televisioni e della pubblicità si fa paladino della libertà d'impresa dei

cosiddetti quattro milioni di liberi imprenditori, e li vuole difendere da un comunismo che è

fallito dovunque e che in Italia è circoscritto all'ideologia dei sopravvissuti di Rifondazione.

Quanto al liberalismo, ne dà prove ormai quotidiane, sia cercando di metter fine alle inchieste di

Mani pulite, che da anni lo minacciano molto da vicino, sia attaccando duramente un uomo come

Bobbio che aveva accusato Forza Italia di avere dietro o davanti forze fasciste: brutto segno che

conferma proprio la diagnosi bobbiana del fascismo psicologico e politico che si annida in chi

non tollera critiche e confonde il governare col "comandare".

Bisogna tornare a scuola di liberalismo e di liberismo: non c'è maestro migliore di chi viene

citato oggi troppe volte a sproposito, Luigi Einaudi.

Riprendendo una sua vecchia polemica con Croce, e condannando ogni forma di comunismo, nel

1948 Einaudi scriveva sul "Corriere della Sera" un elogio della "libertà dell'uomo comune"

accettando la tesi che la libertà politica debba essere accompagnata dalla libertà economica: "A

che serve la libertà politica a chi dipende da altri per soddisfare i bisogni elementari della vita?

Fa d'uopo dare all'uomo la sicurezza della vita materiale, dargli la libertà dal bisogno, perché egli

sia veramente libero nella vita civile e politica... La libertà economica è la condizione necessaria

della libertà politica... Vi sono due estremi nei quali sembra difficile concepire l'esercizio

effettivo, pratico, della libertà: all'un estremo tutta la ricchezza essendo posseduta da un solo

colossale monopolista privato; ed all'altro estremo dalla collettività. I due estremi si chiamano

comunemente monopolismo e collettivismo: ed ambedue sono fatali alla libertà".

Queste tesi erano l'enunciazione sintetica e giornalistica dei principi che Einaudi aveva dibattuto

con Croce nella lunga discussione che era cominciata in pieno fascismo, nel 1928 e che era

continuata fino al 1949. Era stato un dialogo tra sordi: Croce disprezzava i "sacri principi

dell'89" e credeva nella libertà dello Spirito, che sopravvive anche nelle galere e sul patibolo: il

sistema politico ed economico più opprimente non può impedire all'uomo di pensare, non può

impedire la libertà del suo pensiero. In qualunque condizione si sia e in qualunque azione si

faccia, la decisione e la responsabilità sono soltanto nostre: coacti, tamen volunt. Così, l'uomo è

libero anche davanti al tiranno che lo pone di fronte al dilemma: o ti sottometti, e salvi la vita a

tuo figlio, o ti ribelli e io l'uccido. Sì, la scelta, anche questa scelta, è possibile, ma non è questa

la condizione che la libertà invoca per sé stessa e per l'opera di civiltà, di umanamento che essa è

chiamata a compiere.

Il problema delle condizioni della libertà era invece ben presente a Einaudi, estraneo

all'idealismo filosofico ed erede della tradizione liberale personalistica: la scelta coatta era sentita

da lui come offesa alla dignità dell'uomo, come sottomissione della libertà all'arbitrio e

all'immoralità.

E' curioso che per tutti gli anni della discussione tra Croce ed Einaudi, nessuno dei due accennò

mai ai differenti presupposti liberali cui essi si riferivano: la libertà dello Spirito, la libertà

dell'individuo. In una cosa però concordavano.

Nel 1928, su "La Riforma Sociale", Einaudi accettava la tesi di Croce, secondo il quale il

liberismo è un concetto inferiore e subordinato a quello più ampio di liberalismo: il primo

"Fu la traduzione empirica, applicata ai problemi concreti economici, di una concezione

più vasta ed etica, che è quella del liberalismo".

Lo stabilire la graduatoria dei fini della vita sociale non è compito dell'economista: "Croce ha

su questo punto parole scultorie. Chi deve decidere non può accettare che beni siano

soltanto quelli che soddisfano il libito individuale, e ricchezza solo l'accumulamento dei

mezzi a tal fine; e, più esattamente, non può accettare addirittura, che questi siano beni e

ricchezza, se tutti non si pieghino a strumenti di elevazione umana".

Da Adamo Smith a Marshall questa è sempre stata "la premessa e il fine delle fatiche degli

economisti, non mai il procacciamento dei beni materiali".

Ancora su "La riforma sociale", nel 1931 Einaudi chiarì meglio il suo pensiero, "osservando

essere compito della scienza economica unicamente la ricerca della soluzione

economicamente più conveniente per raggiungere un dato fine. Ma il fatto non è posto dagli

economisti e spesso non è un fine economico, ma politico morale religioso; ma la soluzione

più conveniente non è sempre quella liberistica del lasciar fare e del lasciar passare,

potendo invece essere, caso per caso, di sorveglianza o diretto esercizio statale o comunale o

altro ancora... Di fronte ai problemi concreti, l'economista non può essere mai né liberista

né interventista, né socialista ad ogni costo".

Aggiungeva poi Einaudi che, dalla frequenza dei casi nei quali gli economisti raccomandavano

soluzioni liberiste, è sorto un significato "religioso" della massima liberistica. "Liberisti

sarebbero in questa accezione coloro i quali accolgono la massima del lasciar fare e del

lasciar passare quasi fosse un principio universale. Secondo costoro, l'azione libera

dell'individuo coinciderebbe sempre con l'interesse collettivo". Ma lo stesso Adamo Smith,

maestro di questa "religiosità", si è contraddetto troppe volte, fino a elencare "le ragioni di

intervento dello stato per la consecuzione di fini preclusi all'azione individuale od a questo

contrastanti", e spesso ha insistito sull'opposizione fra classi e classi, fra i singoli e la

collettività.

Molti anni dopo, su "Argomenti" del dicembre 1941, in un saggio su "Liberismo e comunismo",

Einaudi insisteva sul fatto che il liberismo non è il lasciar fare, ma è l'intervento dello stato che

fissa i limiti entro i quali il privato può muoversi, cioè i limiti delle forze che potrebbero

ostacolare la libera concorrenza, e precisava: "L'intervento dello stato limitato a rimuovere

quegli ostacoli che impediscono il funzionamento della libera concorrenza non è perciò

tanto limitato come pare. Esso si distingue in due grandi specie: rivolta la prima a

rimuovere gli ostacoli creati dallo stato medesimo, e l'altra intesa a porre limiti a quelle

forze, chiamiamole naturali, le quali per virtù propria ostacolerebbero l'operare pieno

della libera concorrenza".

In questo secondo caso, la differenza tra l'interventista (o comunista) e il liberista "non sta nella

'quantità' dell'intervento, bensì nel 'tipo' di esso... Il legislatore liberista dice invece: io non

ti dirò affatto, o uomo, quel che devi fare; ma fisserò i limiti entro i quali potrai a tuo

rischio muoverti".

Il regime liberistico appare dunque non come l'assenza di leggi e regole, ma come un sistema di

leggi, fatte osservare da magistrati indipendenti dal governo, per permettere agli uomini e alle

imprese di lavorare nel rispetto degli altri: "essi debbono educarsi da sé e rendersi

moralmente capaci di prendere decisioni sotto la propria responsabilità".

Einaudi sapeva benissimo che liberismo e liberalismo non sempre coincidono. Può accadere,

scriveva, che il liberale sia anche liberista, come Cavour tra il 1850 e il 1860; ma può

accadere che il liberismo doganale di Chevalier coincida con la dittatura monarchica di

Napoleone III.

Tuttavia non era mai accaduto che un paravento liberista venisse usato prima per puntellare un

monopolio traballante, poi per rinforzarlo, evirando il concorrente pubblico, in una confusione

tra interessi privati e potere politico che sarebbe impensabile in qualunque altro paese europeo e

dell'America settentrionale, e che Einaudi non avrebbe potuto neppure immaginare.

Il capitalismo del XX secolo

Tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, in conseguenza della "grande depressione"

(1873-1896), il capitalismo monopolistico si era tuttavia affermato nella gran parte dei

paesi industrializzati, determinando una vasta riorganizzazione dei settori produttivi,

nonché della stessa società. Nello stesso periodo i paesi capitalistici operarono per

difendere le proprie industrie innalzando barriere doganali e conquistare nuovi mercati per

le proprie merci, attuando un rilancio di politiche colonialiste e imperialiste che furono alla

base dello scoppio della prima guerra mondiale.

Dopo un breve periodo di ripresa economica seguito alla guerra, le democrazie industriali

dell'Europa e del Nord America vennero investite dalla Grande Depressione degli anni

Trenta, il più grave sconvolgimento economico vissuto dal capitalismo moderno.

Raccogliendo la sfida della depressione, i maggiori sistemi capitalisti dimostrarono

tuttavia spiccate capacità di sopravvivenza e adattamento al cambiamento; i governi

cominciarono allora a intervenire nell'economia per correggere i principali limiti

intrinseci del sistema capitalistico.

Negli Stati Uniti, ad esempio, l'amministrazione del New Deal del presidente Franklin

Delano Roosevelt ristrutturò il sistema finanziario al fine di prevenire il ripetersi di

eccessi speculativi che avevano condotto al crollo di Wall Street nel 1929. Furono

presi provvedimenti per incoraggiare la contrattazione collettiva e costruire un forte

movimento sindacale in grado di controbilanciare il potere dei grandi gruppi

industriali. L'introduzione della previdenza sociale e dell'assicurazione contro la

disoccupazione gettò le basi per la costruzione dello stato sociale.

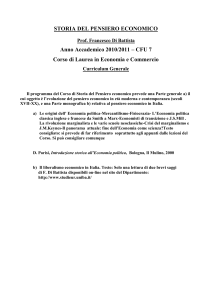

L'opera di John Maynard Keynes, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della

moneta (1936), influenzò profondamente il modo di operare nei paesi capitalisti, dando

origine alla scuola di pensiero conosciuta con il nome di economia keynesiana.

Keynes mostrò che uno stato moderno poteva utilizzare il disavanzo pubblico,

l'imposizione fiscale e l'offerta di moneta in modo da attenuare, se non proprio eliminare, il

vero problema del capitalismo, gli alti e bassi del ciclo economico. Secondo Keynes, in

fase di depressione il governo avrebbe dovuto accrescere la propria spesa, anche a costo

di creare deficit di bilancio, per compensare il calo della spesa privata; avrebbe dovuto

invece seguire una linea opposta qualora l'espansione fosse diventata incontrollabile,

dando luogo a eccessi speculativi e inflazionistici.

Vittoria e crisi del capitalismo

Alla seconda guerra mondiale seguì un trentennio di crescita economica e di tendenziale

piena occupazione dei paesi capitalistici, ma anche di grossi conflitti sociali e di un'estesa

critica al modo di produzione e alla "civiltà capitalistica".

Negli anni Settanta e Ottanta, al riaffacciarsi di una grave e generale

crisi economica, i governi conservatori di Stati Uniti e Gran Bretagna

lanciarono un forte attacco alle politiche economiche keynesiane

adottate fino ad allora, nell'intento di dare vita a un sistema economico

radicalmente alternativo, di ridare slancio all'iniziativa privata (per

esempio riducendo il carico fiscale delle imprese) e di ridurre il ruolo

dello stato (privatizzazioni, taglio generalizzato della spesa dello stato in

favore della sanità, della scuola, dell'occupazione ecc.).

La terapia liberista, benché di breve durata, provocò un'autentica rivoluzione, non solo

economica, ma nei costumi e nella cultura della gran parte dei paesi industriali, e se da un

lato favorì la ripresa economica e in alcuni casi l'occupazione (sebbene in molti casi

precaria e priva di tutele), provocò anche il netto peggioramento delle condizioni di vita

delle classi sociali deboli e marginali. Agli inizi degli anni Novanta, nello stesso momento

in cui il sistema democratico e capitalista occidentale vinceva la sua lunga e aspra

battaglia contro il blocco comunista, i governi artefici della "rivoluzione liberista" venivano

sconfitti.

Il dibattito sul capitalismo è destinato a continuare, anche perché il sistema capitalistico si

è negli ultimi anni profondamente trasformato e continua a trasformare il panorama

mondiale nel quale agisce.