FRANCESCO CLEMENTE: FRONTIERA DI IMMAGINI

Achille Bonito Oliva

In un mio testo del 1981 scrivevo che il tesoro dell’arte vive il doppio paradosso della profondità e

della superficie. Da una parte, perché arte esista, è necessario un verticale sprofondamento dentro

la sostanza dell’immaginario: un deposito della memoria individuale e collettiva senza il quale non

c’è immagine, dal momento che all’Arte non è consentita la danza sul vuoto. Dall’altra, affinché

quel tesoro approdi in superficie e giunga al livello degli occhi meravigliati del mondo, è necessario

il suo affioramento alla luce della forma. Infatti, non esiste tesoro senza esercizio di ricchezza, nel

caso dell’arte senza esibizione e possesso. Perciò l’artista vive la doppia condizione dello ctonio e

dell’aereo: attraverso il primo abita sapientemente dentro profondità in cui lo sguardo non può

arrivare, con l’agio del distacco e della distanza; con il secondo mette continuamente alla prova e

verifica la consistenza del proprio deposito. Questa riflessione vale in modo paradigmatico per

l’arte di Francesco Clemente e trova compiuta corrispondenza, in particolare, negli ultimi cicli da lui

realizzati con la tecnica dell’acquarello, che non lascia possibilità di errore né l’agio di

ripensamenti, poiché l’immagine materialmente “si fa” attraverso il movimento della mano quale

diretta espressione di un pensiero vago, fluido sensibile come quello della notte.

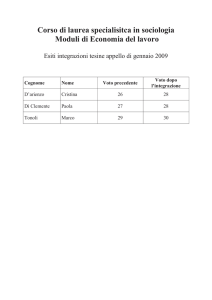

Napoletano di nascita e nomade per vocazione, Clemente ha attraversato storia e geografia con

numerosi viaggi in India (e uno in compagnia di Alighiero Boetti in Afghanistan), sviluppando un

felice cortocircuito tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo. Dalle opere post-concettuali

dei Senza titolo del 1973 alla Stanza dei decori del 1975, Coppia d’inganno (murale angolato del

1976) o alle Coppie al lavoro del 1978, via via fino ai ritratti e autoritratti degli anni ottanta e alla

grande opera dedicata alla “Madre mediterranea” del 1998, Clemente ha sempre lavorato su una

catena di assonanze, analogie visive, sincretismi atti a liberare l’immagine da ogni obbligo

referenziale e a immergerla in un nuovo stato contemplativo, una sorta di quiete librata sulle

coordinate cartesiane del Logos greco. Dopo averla sottratta al rumore dei suoi tradizionali

riferimenti, egli la spinge nella posizione di un diverso orientamento imbevuta di una disciplina

orientale immediatamente riscontrabile nella pienezza del vuoto in cui le figure vacillano nello

spazio dell’opera. Nell’unità inestricabile delle proprie forme, Clemente condensa idea e segno

visivo, nell’immagine sintetizza la metamorfosi dell’idea che prende le sembianze di figura.

Clemente opera sull’uso intenzionale di stereotipi e stilizzazioni che portano nell’arte un’apparente

concetto di convenzionalità, ma tale convenzionalità è appena un dono iniziale per lo sguardo del

pubblico, perché l’artista immette sempre variazioni sottili e imprevedibili che creano nella cosa

riprodotta uno spaesamento, una sospensione temporale e uno stato di rallentamento che portano

verso impercettibili differenze. L’immagine di Clemente oscilla tra invenzione e convenzione, intesa

quest’ultima quale momento di assunzione del linguaggio come stile, in cui l’artista recupera non il

senso bensì il segno, il livello di superficie. L’invenzione scatta, invece, attraverso la contiguità e

l’accostamento imprevedibile di differenze linguistiche e di assonanze contrastanti, che non

suscitano dissonanze o lacerazioni, non determinano campi di perturbazione visiva, ma fondano la

possibilità di un’emergenza inattesa, attraversata e movimentata da una sollecita ricettività.

L’opera diventa così il luogo di continui spostamenti del significato, una catena inarrestabile che

segue il suo viaggio attraverso peripezie veloci e intense nel tempo e nello spazio. Dall’uso

ambiguo della convenzionalità, del luogo comune che trova un suo ribaltamento delicato ed

esplicito, scaturisce il comico, come mostra l’ampia produzione degli anni ottanta di immagini

erotiche, natali e prenatali, in cui Clemente riproduce più volte se stesso e la moglie Alba.

L’accento ironico porta l’opera fuori dal rapporto di scontro ambizioso e ingenuo con il mondo, per

metterla al servizio di una microsensibilità che non drammatizza su niente – perché manca ormai

l’energia storica per farlo – ma tutto trasforma in potenziale, irripetibile occasione segnica,

all’interno di un’ottica orizzontale tesa all’uso indifferente di molte tecniche – pittura, fotografia,

disegno, affresco, mosaico – e alla conquista di una rappresentazione in cui astratto e figurativo

definitivamente si pareggiano. L’ironia, che si libera nel distacco, scatta proprio nell’inversione

prodotta da una posizione tradizionalmente metaforica a una più specificamente metonimica,

destituita così della sua valenza simbolica.

Giocando tra ripetizione e differenza, l’iconografia di Clemente è frutto di un linguaggio che punta

sempre il proprio bagliore sull’eccesso dell’immagine. L’opulenza nasce dallo slittamento del

linguaggio che rompe l’impoverita verosimiglianza di figure semplicemente speculari per

presentarsi – come accade nell’opera di Egon Schiele – nel tono lieve dell’affabulazione, di una

cordiale esplicitezza che vuole catturare l’attenzione esterna a sé. Da qui il ricorso alla descrizione

e alla decorazione, che trova nell’astrazione e nella ripetizione di pattern visivi o anche nel

recupero della figura il modo di creare un campo di fascinazione e di indeterminatezza. L’arte di

Clemente, infatti, non cerca una competizione con la realtà ma la possibilità di un ulteriore piacere,

quello di un’opera che non priva lo spettatore della propria presenza e capacità narrativa. Tale

instabilità assicura una sorta di precario erotismo all’immagine, capace di abbandonarsi tanto

all’accento alto dell’arte colta, imbevuta di sufismo, studi antropologici e dottrine esoteriche, quanto

a quello basso e disinvolto della cultura di massa. Accentuando il carattere di seduzione dell’opera

e il riconoscimento della sua interna e intensa qualità, Clemente non solo trova una saldatura tra

queste due dimensioni della cultura, ma favorisce un nuovo rapporto di cordialità tra arte e

pubblico.

Negli anni novanta Clemente dimostra sempre più di possedere il senso della variazione,

dell’accumulo e spostamento continuo dei riferimenti, il sentimento dello stile aperto a slittamenti

che ne modificano continuamente la cifra. A questo assetto mentale libero e nomade fa da

contraltare il teatro domestico della pittura, la pratica quotidiana di una creatività capace di tradurre

la profondità storica dei linguaggi recuperati in un superficialismo disincantato e disinibito, e

rifondare un modulo narrativo che procede per frammenti e messa a fuoco di particolari minimi.

Quest’ottica frammentaria e felicemente precaria è il sintomo di un’estasi della dissociazione (per

la mancanza di punti di vista privilegiati, la frantumazione di una concezione unitaria del mondo e

dell’opera) ma anche, soprattutto, il segno di un desiderio di ovidiana metamorfosi, per realizzare

la quale è necessario disarmarsi da qualsiasi ancoraggio e direzione, muoversi fuori dalle

prerogative di ogni centralità e semmai secondo percorsi laterali, minori, eccentrici. Sul frammento

lavora Clemente, perché privilegia le vibrazioni discontinue della sensibilità. Una sensibilità che

non escludere, però, l’emozione della mente, non taglia fuori la tensione dell’intelligenza, la storia

del pensiero e neppure la memoria culturale e visiva di altre opere. Perché la recettività dell’opera

richiama sempre dentro il campo del linguaggio gli echi dell’esterno, spiegando alla ragione

dell’arte motivi, accidenti, accadimenti spaziali e temporali. Il linguaggio non è mai la spia di una

condizione totalmente soggettiva, bensì il tramite ironico per costruire organismi autonomi di una

visione che trova dentro di sé le ragioni della propria persistenza. Questa sensibilità diventa il

nuovo soggetto dell’opera e l’artista il tramite attraverso cui essa transita e continuamente

trasmuta, trasale, scorre. Centro di irradiazione e punto di confluenza dei suoi misteriosi

movimenti, la pittura di Clemente è un microevento che parte sempre più dall’interno

dell’immagine, come coagulo di flussi molteplici, emergenza delle molte spinte che guidano

l’impulso creativo dell’artista. La discontinuità della sensibilità comporta anche la produzione di

immagini sempre diverse, legate tra loro da una pratica che non è mai ripetitiva. Queste assumono

i travestimenti della figurazione, del segno astratto, la ricchezza della materia e del colore senza

mai assestarsi in una scrittura standardizzata.

L’invenzione di Clemente non è mai esplicita, eclatante, perché non ha carattere linguistico,

piuttosto trova il suo momento di originalità nell’evidenziazione di latenze sentimentali, culturali,

concettuali condensate sotto accostamenti e contiguità di tradizioni iconografiche tra loro distanti.

Per questo le sue immagini non hanno mai caratteri consueti, perché sono sempre il portato di

un’idea che si traveste dietro la figurazione che assume, sono il risultato di una condensazione

simbolica degli sbalzi e degli scarti improvvisi che l’immaginazione dell’artista compie rispetto i

suoi riferimenti originari. Materiali, stili e temi della storia pittorica delle diverse civiltà sono

recuperati da Clemente come una sorta di objet trouvé spaesati dalle loro fonti semantiche così

come da ogni rinvio metaforico, per essere macinati all’interno dell’elaborazione dell’opera: vero e

proprio crogiuolo depurante in cui cucinare elementi inconciliabili tra loro, amalgamare insieme

diverse temperature culturali – caldo e freddo, metrico e astratto, diurno e notturno – con le quali la

soggettività dell’artista ha saputo confrontarsi. Vari climi abitano infatti le opere di Clemente che,

mai prone alla domanda imperiosa dell’attualità, macinano innesti inediti e diverse dislocazioni

lessicali rispetto alla loro collocazione storica. Intrappolate nella morsa del “fare” da una manualità

febbrile non lontana da quella di Cy Twombly e Frank Stella, antinomie e opposte polarità portano

l’opera a slittare verso direzioni multiple, che si incrociano tra loro liberando energie talvolta

contrapposte. Per questo ogni nuovo ciclo di lavori richiede, da parte del pubblico, molti scatti,

molti spostamenti di campo e di assetto mentale. L’immagine, nella sua persistenza finale, è il

frutto di una elaborazione che trova l’etica di un tempo di esecuzione e molteplici modalità di

attuazione. Da qui l’interesse per la posizione fisica assunta dall’artista nei suoi momenti operativi,

per la sua maniera di fronteggiare l’opera durante il suo processo di formazione, crescita e

sviluppo, il tentativo di coglierne il procedimento interno di genesi e proliferazione. L’arte si fonda

infatti sulla processualità e nella velocità di aggregazione del valore d’uso dei materiali (naturali,

artificiali, consistenti, impalpabili) più adatti a sollecitare una risposta sensoriale e a produrla,

secondo un’ottica che non è mai psicologica bensì sempre solo tesa verso la possibilità di

ampliare il senso dell’immagine. Questo sorge progressivamente dall’economia interna del

linguaggio mediante assonanze visive e passaggi di segni che fondano il quadro come “campo”,

che per definizione poggia il proprio valore sulla potenzialità di relazioni mobili grazie all’uso della

metonimia.

Tra persistenza ed emergenze oscillano le immagini nuove create da Clemente in questa prima

decade del XXI secolo, in cui un diffuso policentrismo si va sempre più diffondendo nel sistema

dell’arte: per il tema dell’identità, che ha sviluppato un dibattito internazionale e un movimento

culturale no-global che sconvolgono il centralismo cosmopolita degli anni precedenti; per la ripresa

del concetto di genius loci, la cui revisione fuori da ogni ancoraggio autarchico ha ampliato il

panorama dell’arte internazionale verso territori antichi come la Cina, l’India, i paesi latinoamericani, l’Africa, ora emergenti e ormai partecipi di un confronto iconografico costruttivo e vitale.

Nella sua trentennale stanzialità newyorkese, alleggerita anche da soggiorni in Nuovo Messico,

Clemente continua a praticare, oltre l’opulenza della pittura, i luoghi severi dell’encausto a cera

punica e quelli “minori” del disegno e dell’acquarello, nei quali la ripresa di procedimenti tradizionali

e la presenza di scarti e differenze rispetto agli esiti precedenti portano l’artista a riscoprire il

piacere di una aperta inattualità, fatta di motivi pittorici recuperati da culture locali giocati sulla

ripetizione manuale, di linguaggi, posizioni e metodologie appartenenti al passato. Un passato

rimasticato senza gerarchie e sempre nell’ottica del tempo presente, della cui soggezione alla

riproducibilità meccanica e alla manipolazione digitale dell’immagine massmediale l’artista è ben

consapevole. La sua arte può ormai contare su radici ramificate ed elastiche, che lo portano a

partecipare non solo da protagonista ma da antesignano a un fenomeno di meticciato culturale

senza precedenti, in cui si affermano come vincenti la pratica del nomadismo e la coesistenza

delle differenze, l’attitudine alla esplorazione delle diverse tradizioni e fedi religiose, l’appartenenza

a una antropologia non territoriale ma ampia, complessa e stratificata, questa sì, veramente

sperimentale.

Non bisogna però dimenticare che a monte dell’orizzonte profilato dal nuovo secolo c’è negli anni

ottanta la transavanguardia, calda e fredda, italiana e transnazionale, che nel suo multiculturalismo

ha sfidato la globalizzazione del linguaggio, perseguito fino a quel momento dalle neo-avanguardie

con eroico ottimismo. A monte del panorama no-global di oggi ci sono l’ansia identitaria di artisti

come Alighiero Boetti e Francesco Clemente (per rimanere ai casi italiani) e le collaborazioni

messe a segno da Robert Rauschenberg sin dagli anni settanta e poi all’interno del progetto dei

Rauschenberg Overseas Culture Interchange (ROCI) avviato nel 1984. Queste esperienze-chiave

hanno aperto molti varchi e un’attenzione del tutto nuova verso l’arte di paesi fuori dalla dialettica

Europa-America, preparando la strada a quella mostra seminale che è stata nel 1989 Magicien de

la terre al Centre Georges Pompidou. Nel suo lungo rapporto di scambio con tradizioni antiche

materiali (pratiche artigianali) e immateriali (religione, filosofia, folclore) di territori lontani, Clemente

pratica la memoria come libero scorrimento di superficie capace di adottare molteplici travestimenti

e, così facendo, la salvaguarda come valore di residua del processo di conoscenza, come fattore

di unità antropologica e stabilizzatore di una complessità culturale non più confutabile. A distanza

di quasi quarant’anni, quel lavorio compiuto dentro l’alveo precario dell’eclettismo e della

contaminazione rivela contenere dentro di sé non solo una concreta sperimentazione, misurabile

di volta in volta dall’intensità del risultato, ma anche un modello di trasformazione simbolica del

mondo.

Questo è l’indispensabile valore che le transavanguardie, ormai trans-continentali, trasmettono,

venendo in soccorso a una società globalizzata sempre più sottoposta ai colpi di una crisi

epistemologica, finanziaria, politica e morale. Non dunque una corsa in soccorso del vincitore, ma

piuttosto il tentativo di restituire complessità e nuovi processi di conoscenza a un corpo sociale

anestetizzato e passivizzato dalla spettacolarità mediatica. Come mi è più volte capitato di

affermare, l’Arte rimane sempre una domanda posta silenziosamente dall’artista ai confini tra la

realtà già nota e ciò che ancora è inconosciuto: la parte oscura da rimuovere, la dimensione di una

perenne insicurezza, ma anche lo stato di fervida incertezza che è proprio di ogni libera ricerca.

![[TABLOID - 14] TABLOID/PAGINE/PAG](http://s1.studylibit.com/store/data/007544319_1-dcf64e7ef0da311c67807ef029a5c514-300x300.png)