Luciano Alberti

Aida: le rivelazioni di un’antica

Disposizione scenica

Aida viene alla luce la vigilia del Natale 1871 al Cairo. Ma la sua grande epifania è alla Scala, l’8 febbraio del 1872: vale a dire nemmeno sette

settimane piú tardi, fuori dal trionfale contesto delle celebrazioni per

l’apertura del Canale di Suez.A Milano, l’editore Giulio Ricordi in persona veglia sulla preparazione; è lí sul palcoscenico della Scala. E ha insistito perché Verdi gli sia accanto. «Non c’è da contar molto sulla mia

abilità nel mettere in scena. Potrò dare qualche consiglio, ma non mi

sento abbastanza capace né abbastanza autorevole [!] per guidare le

masse. La si persuada, una volta, Signor Giulio che io sono un grand’asino!»: cosí da Lecco il 9 gennaio di quel 18711. D’altronde pochi mesi

prima – il 17 dicembre 1870 – egli aveva scritto al Signor Giulio: «A

voi tocca poi gridare per la mise en scene [sic] e per l’esecuzione musicale. Mettetevi bene in mente che senza qualche grosso “Per Dio!” non

si arriva mai a far eseguire bene la musica». E, avvicinandosi la data fatidica, da Sant’Agata, il 10 luglio di quel ’71: «Abbiate ben fermo, mio

caro Giulio, che se io vengo a Milano, non è per vanità di dare una mia

opera: è per ottenere una vera esecuzione artistica».

Tutt’oggi i registi d’opera – che non è detto che debbano saper leggere gli spartiti – incominciano col basarsi sui libretti (salvo poi finire col

prescinderne del tutto). Ed ora è su un libretto (freschissimo di stampa)

che lo stesso Verdi di proprio pugno annota in margine le sue intenzioni sceniche, in aggiunta alle pur circonstanziate didascalie.

Fu Gino Roncaglia a scoprire e a studiare quel prezioso libretto postillato. Rimanendogli difficile immaginare tanta tempestività, egli lo attribuí

alla ripresa che l’opera ebbe poco dopo – in primavera – a Parma2. Ma

Franco Abbiati ebbe ragione di riportare quelle annotazioni già ai giorni

delle prove scaligere. E immediata – anche se uscí senza data – fu l’organizzazione approfondita di quelle note e quindi la pubblicazione della

Disposizione scenica per l’Opera «Aida», compilata secondo la messa in scena del

Teatro alla Scala da Giulio Ricordi: ricca di schemi, di piante, di vignette

esplicative.

Considerate curiosità estrinseche – in quanto afferenti a una prassi

commerciale, per la promozione delle varie opere nei diversi teatri – lo

stesso archivio di Casa Ricordi non conservava le proprie Disposizioni

85

Luciano Alberti

sceniche, quando ci si cominciò a occupare di tali pubblicazioni: né questa per l’Aida e neanche quelle per le altre opere del Verdi maturo, per

non dire di qualche altra ancora. Questo interesse incominciò a suscitarsi nel mezzo degli anni Settanta del secolo scorso, in Italia: dopo che

in Francia di livrets de mise-en-scène si parlava e si scriveva da qualche

tempo, essendo essi i precedenti e i modelli per gli opuscoli italiani.

Ricordi ne aveva aperto il filone, facendo appunto tradurre il livret pubblicato a Parigi per Les Vêpres siciliennes (1855).

Intanto, già all’inizio di quegli anni Settanta, il centenario di Aida

(1871-1971) era stato l’occasione per una fioritura di studi, a raggio

internazionale, sulla genesi dell’opera3. Ma un’aria di stupita rivelazione ebbe il primo affondo in questo particolarissimo genere di documentazione: in chi l’operò e in chi ne colse la novità. Cioè nel sottoscritto, che di fatti si diede cura di narrare come, per vie tutte contingenti e private, era venuto in possesso della Disposizione scenica di Aida4;

mentre l’eco piú autorevole, a stretto giro di recensione, fu da parte di

Fedele D’Amico5.

Cospicua è ormai la bibliografia che si è squadernata su questo orizzonte: anche a limitarci all’orizzonte italiano, attorno alle Disposizioni

sceniche di Casa Ricordi6 e a quelle di Casa Sonzogno7.

Da Parigi, attraverso Camille Du Locle, direttore del Théâtre des Italiens,

arriva a Verdi la sensazionale commissione per il Cairo. Ed era stato l’illustre egittologo Mariette Bey a designare il Maestro italiano (a preferenza

di Wagner, di Gounod, non che del Principe Poniatowski). È il Mariette

che stende il «programma» della tragedia faraonica insieme con lo stesso

Kedivè d’Egitto: programma che Verdi subito trova «splendido di mise en

scene» [sic]. Ed è sempre il «fameux antiquaire» che a Parigi – una Parigi

assediata dai prussiani, dove egli rimane bloccato per settimane – cura la

realizzazione delle scene e dei costumi da inviare in Egitto.

Nel segno di un’erudizione archeologica procede la stessa composizione musicale: da parte di Verdi continue, intense, instancabili, pluridirezionali sono le consultazioni relative ad antichi strumenti musicali egiziani (l’idea fissa alla «Flûte egiziana» del Museo archeologico di Firenze; la fabbrica appositamente commissionata di trombe lunghe e corte

per la Marcia trionfale; l’ampio uso delle arpe a vista, nel boudoir di

Amneris: «siamo in Egitto e le arpe lavorano molto») e ancora consultazioni relative a costumi e a costumanze, a riti, danze, caste. «Datemi

queste nozioni e pensate seriamente ai costumi. Oh, in questo bisogna

far bene e farli veri, che serviranno anche per l’Europa».

Dunque dal Cairo il vestiario passa a Milano (quanto meno in buona

misura). E pure per gli attrezzi ci si rivolgerà sempre a Parigi; come per

i gioielli della protagonista, Teresa Stolz: li avrà disegnati Granger. E

86

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

francese è il coreografo, Montplaisir, che riscuote tutta la fiducia di Verdi: «So che è un uomo molto cognito dell’Oriente e mi farà certamente

delle cose caratteristiche e originali». L’espressione è quanto mai sintomatica: carattere e originalità dunque; «scrupolosa esattezza storica» e

invenzione. Per tutti i suoi parametri l’Aida conferma la famosa metafora di Bruno Barilli: opera dall’aspetto esotico eppure tutta nostrana;

come, tra i frutti, il cocomero.

La componente nostrana nello spettacolo milanese fu fortemente potenziata dal ricorso, per la scenografia, a Girolamo Magnani, di Parma:

Verdi impone questo suo conterraneo con la piú profonda convinzione: «È un vero artista ed è della razza di quelli cui il razionalismo dell’epoca nostra non ha spento il fuoco sacro. Egli sente. Sente giusto;

ragiona poco e fa molto». Quanto dire della sua stessa razza (per usare

il termine caro a Verdi: e innocentissimo).

Nella storia della scenografia italiana, era da circa un secolo che l’Egitto

aveva cittadinanza: dai tempi, cioè, della sua ancora persistente supremazia a raggio europeo.Anche a lasciare da parte le fantasie massoniche del

Flauto magico (del resto prossime alle documentate evocazioni egizie di

un ‘Maurino’ Tesi, l’amico dell’Algarotti), un forte incremento alle egizianerie da palcoscenico – e da arredamento: arredo urbano, di giardini;

come pure di interni signorili: decorazioni parietali e mobilia – viene

dalle imprese napoleoniche e dalle rilevazioni dello Championnet.

L’Egitto, per l’appunto, insieme con le ‘Indie’ americane (precolombiane) erano state le acquisizioni della piú matura cultura etnologica dell’illuminismo, che sui palcoscenici dei teatri d’opera (e dei balli), con un

impegno programmaticamente didascalico, attuava la propria piú accattivante divulgazione: alquanto dopo le copiose cineserie e turcherie.

Aida sono già ai nostri occhi certe scene faraonico-neoclassiche di Alessandro Sanquirico in una Scala primo Ottocento. Ma in Verdi chiara è

la consapevolezza che con Aida l’Egitto, nel teatro musicale, diventa

rivelazione tutta sua; dunque sua esclusiva. A Tito Ricordi, da Genova,

egli scrive il 25 luglio sempre di quel 1871: «Vedo sui giornali, e Giulio

me lo confermò, che si prepara per la Scala un Ballo egiziano. È questo

un gravissimo errore tutto a danno dell’Impresa, e dello spettacolo che

verrà secondo, […] un errore […] dei piú grossi che si possano commettere in teatro». E da Busseto, il 13 novembre: «Vedo che si parla

ancora della Figlia de’ Faraoni!!! Ciò non può essere; badate bene che

non si facciano pasticci».

Sul palcoscenico della Scala, tra il Mariette (l’egittologo che pure continua a seguire la trasferta dell’Aida dal Cairo all’Italia) e l’editore Giulio

Ricordi, entrambi all’ombra di Verdi, la figura del librettista – cui, per

antica tradizione, era demandata la responsabilità della messa in scena –

87

Luciano Alberti

ora si eclissa.Antonio Ghislanzoni, con la stesura del libretto – amichevolmente tartassatissima dal compositore – aveva chiuso il proprio compito. Si apre invece, sotto quella sorta di autorevole triunvirato, il compito del direttore di scena, per assurgere a nuovissima dignità. Mentre si

ribadisce per questa figura la consueta funzione di ispettore e di responsabile militaresco dell’ordine sul palcoscenico («il direttore di scena badi

soprattutto a che ogni cosa sia regolata militarmente»), si attribuiscono

a essa compiti ulteriori, via via piú alti e piú delicati.

La Disposizione scenica di Aida dà indicazioni precise per le entrate, i

movimenti e le uscite dei cori e delle comparse: problema capitale –

sempre – per i metteurs-en-scène.

Le entrate: tra epistolario e Disposizione scenica (le due fonti sono assolutamente complementari, di lega analoga) il clou della mobilitazione di

Aida in quanto impegno registico di grandi masse – vale a dire la Marcia trionfale – risulta enfatizzare quello che è un antichissimo partito

spettacolare, proprio delle stesse parate militari: la successione di ‘entrate’, cioè di gruppi variamente e vivacemente connotati (le entrées sono

in se stesse una specifica risorsa coreografica, per lo spiegamento del

corpo di ballo, quando se ne dia il caso). Nella lettera al Ghislanzoni, da

Sant’Agata, datata 8 settembre 1870, Verdi aveva scritto:

Dopo la sua partenza […] non ho fatto che la marcia la quale è molto

lunga e dettagliata. L’ingresso del Re, la Corte,Amneris, sacerdoti; il canto del Popolo, delle donne; un canto ancora di sacerdoti (da aggiungere);

l’entrata delle truppe con tutti gli arnesi di guerra, danzatrici che portano

vasi sacri, cose preziose etc.; Almèe che danzano; finalmente Radames

con tutto il bataclan non formano che un pezzo solo, la marcia.

E al Du Locle, a partitura finita, quasi un anno dopo, il Maestro dettaglia le varie fasi della grande parata cosí come saranno fissate nella Disposizione scenica, avvertendo: «La Marcia è lunga molto. Durerà circa 8

minuti!!! Ma non vi spaventate, è frammista di un piccolo ballabile, e

perciò riesce lunga».

Le uscite del coro: il primo, il secondo e il quarto quadro dell’opera

risolvono i rispettivi concertati finali (il quarto è quello che chiude la

scena del trionfo), ricorrendo a un modulo ‘militaresco’ pressoché identico, giocato interamente sulla rapidità e l’ordine: lo spaccarsi in due

della massa corale, già allargatasi parallelamente alla ribalta, dietro le

spalle dei solisti, e il dietro-front dei solisti stessi: i primi a uscire dal

fondo. Si legge nella Disposizione scenica alla chiusa del primo quadro:

Il Coro si divide immediatamente in mezzo, e il Re, presa per la mano

Amneris, monta la scena ed entra nelle quinte di destra, seguito dal

Messaggero, dall’Uffiziale, da tutto il Coro e dalle Guardie: Ramfis fa

88

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

segno a Radames di seguirlo, ed alla testa dei Sacerdoti esce dalla porta

di fondo in modo che la scena resti vuota al finire delle poche battute

strumentali con cui si chiude il pezzo.

Fino a qui, dunque, il direttore di scena adempie al proprio impegno

militaresco. Ma, tra le entrate e le uscite, per la condotta del coro, nel

bel mezzo dei grandi quadri, si fa appello alla sua sensibilità ‘artistica’.

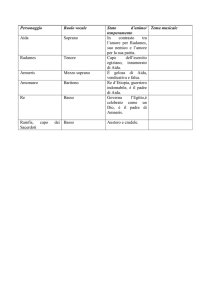

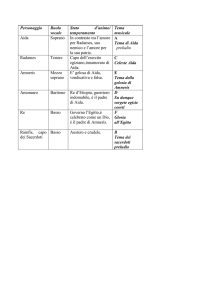

La Disposizione scenica, all’inizio, sotto l’elenco dei personaggi – ciascuno sinteticamente definito nei suoi tratti salienti – per il Coro dà un

precetto fondamentale:

Persuadere i Cori, specialmente uomini, che non devono raffigurare

una massa insignificante di persone, ma che bensí ciascuno rappresenta

un personaggio e come tale deve agire, muoversi per conto proprio,

secondo i propri sentimenti, mantenendo soltanto cogli altri una certa

unità di azione, atta a meglio assicurare l’esecuzione musicale.

In epoca moderna ci sembra di poter dire che quasi soltanto un Felsenstein, tra i registi d’opera, abbia potenziato al massimo le risorse mimiche di ciascuno dei suoi coristi: lo ha fatto soprattutto nei melodrammi alle cui scene di insieme si poteva (si doveva) applicare un’articolazione sostanzialmente realistica; e lo ha fatto in un regime di prove

(innumerevoli), quale era a lui consentito dalla ‘sua’ Komische Oper,

nell’antica Berlino Est. Per lo piú, molto comprensibilmente, i registi

d’opera (di ogni estrazione o scuola) diffidano dello spontaneismo dei

Signori e delle Signore del Coro (oltre tutto disponibili secondo limitati orari di prove di scena), tendendo piuttosto a fissare le masse in

blocchi statici, e ricorrendo magari a piú o meno copiose infiltrazioni

di mimi: questi sí mobilissimi.Tuttavia, l’impegno di storicizzazione, cui

specificamente invita lo studio delle Disposizioni sceniche, non può non

riconoscere in questa istanza verdiana per un’‘espressività’ anche scenica del cori un segno di novità, e dunque di modernità. E sintomatici in

sommo grado risulteranno al proposito precisi riscontri per l’appunto

nel versante wagneriano.

Per tornare alla scena del trionfo di Radamès, «assai artisticamente» deve atteggiarsi il gruppo dei Prigionieri etiopi, i quali irrompono nella

complessiva schematicità marziale del quadro come un vero coup-dethéâtre. E anzi, nella convenzione sovrana del grande finale, in cui l’irto

contrappunto del baritono (Amonasro) e della relativa sezione del coro

maschile costituisce un magnifico partito musicale – come sempre in

Verdi, i congiurati – l’arte scenica è chiamata a coprire l’implausibilità

di questo condottiero etiope, il quale, coram populo – eppure «non visto»

– non desiste dall’ordire trame di riscossa. Non solo: anche nelle scene

sacrali – quelle entro il Tempio di Vulcano: al secondo quadro, il quadro

89

Édouard Despléchin, Ingresso a Tebe,

bozzetto per la prima di Aida al Cairo (atto II, quadro II), 24 dicembre 1871

(1871; Parigi, Bibliothèque Nationale, Département de la Musique)

90

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

della «Consacrazione», come pure, stando alle originarie intenzioni di

Verdi, al finale dell’opera – là dove è imposto al coro dei Sacerdoti una

solenne staticità, questa deve contribuire a quel carattere e a quella «importanza scenica», cui il Maestro teneva profondamente. Le vignette

della Disposizione indicano l’atteggiamento dei coristi (la posizione delle braccia). «Nume, custode e vindice»: nel grande coro religioso affidato alle voci maschili si profondono singolari ambizioni meta-liturgiche da parte del Maestro, e tutto il suo ben dichiarato culto ‘palestriniano’. Se la partitura di Aida, nel suo complesso, è la piú vicina al Requiem, tra le altre del proprio autore, tanto piú lo è per questa scena.

Per l’articolazione a canone del «Nume, custode e vindice» la Disposizione prescrive: «Ciascuna frazione di coro, all’attacco della propria parte farà due passi innanzi, alzando le mani e volgendosi alquanto verso

la statua di Vulcano»; e tutta una pagina contiene l’ideogramma delle

quattro entrate. Il preconcetto palestriniano, dunque, frutta – tanto è

forte e fertile – un inusitato limite registico di astrattezza coreutica.

Semplicità ieratica, assolutamente antiaccademica, in questo quadro, era

già stata richiesta per le danze delle Sacerdotesse (interni la voce solista

e il coro femminile). Ma che il gioco dei flabelli affidato alle ballerine,

raccolte «in gruppi piramidali» ai piedi dei quattro tripodi d’oro ad

apertura di sipario, si componga alla fine nell’assemblaggio monumentale di un unico grandissimo flabello, tableau a sorpresa all’aprirsi in due

(rapido e simmetricissimo) del coro sacerdotale, induce di colpo un

forte sentore di Ballo Excelsior (è quasi alle porte).

E sí che Verdi, per i balli di Aida in genere, aveva scongiurato che non si

andasse a cadere in un mal gusto operettistico: «alla Duchesse de Gérolstein,

alla Belle Hélène, etc. etc.». Per questo aveva censurato i figurini troppo disponibili al nudo. E per le Sacerdotesse danzanti, anzi, aveva prescritto – insistendo – lunghe vesti, secondo le indicazioni del Mariette. D’altra parte

al flabello Verdi teneva molto. Esso evocava infatti pompe vaticanesche, secondo la chiave attualistica che ha presieduto alla concezione di questa

componente drammaturgico-musicale dell’opera: i Sacerdoti in Aida sono

senz’altro «preti», a cominciare dal loro capo: Ramfis «il gran Prete»; «autocrate, crudele»: cosí è indicato nella lista dei personaggi. «I preti non sono

abbastanza preti» è l’appunto al Ghislanzoni durante la travagliata stesura

della scena della consacrazione. «Empia razza», tutti: quando il profondo

anticlericalismo verdiano – l’anticlericalismo diffuso nell’Italia liberale del

tempo – sembrerà approfittare della smagliatura parossistica di Amneris, a

conclusione della scena del giudizio, per lanciarsi in invettiva.

Si è accennato a riscontri nel versante wagneriano; e l’accenno riguardava la condotta scenica dei cori. Verdi non sapeva degli opuscoli che

il giovane Wagner – esule – aveva scritto per le realizzazioni del Vascello

91

Luciano Alberti

fantasma e del Tannhaüser che egli non poteva seguire personalmente: è

in essi che è dato coglier quei riscontri, e, in effetti, embrioni di Disposizioni sceniche sono quegli opuscoli, cosí programmaticamente funzionali; e sono di molto anteriori a esse. Ma intanto Verdi che vediamo sul

palcoscenico della Scala presiedere alle prove di Aida precede di un lustro Wagner che, nella sua Bayreuth, prova la tetralogia, affidando le proprie indicazioni registiche alle note di cui Felix Mottl ha corredato la

partitura. Sono coincidenze legate all’empirica esperienza comune di

palcoscenico, nell’impegno fondamentale di un decoro spettacolare, di

un’autenticità drammatica basata su una nuova coesione: quella per cui

si arrivano a definire, battuta per battuta, i movimenti, i gesti, gli sguardi, gli atteggiamenti dei cantanti, i raggruppamenti armonici e variati

dei cori, l’utilizzo congruo delle comparse.

Inutile dire che la divaricazione tra le rispettive concezioni teatrali, in

Verdi e in Wagner, aumenta quanto piú ci si alzi dalla quota palcoscenico verso formulazioni d’ordine generale. Verdi («homo sanza lettere»)

non ha scritto i trattati che ha scritto Wagner. Tuttavia anch’egli, proprio nei mesi della composizione di Aida, costretto dalle istanze ministeriali dell’Italia da poco unita, ha fermato la propria riflessione su problemi di riforma. Ed è un fatto che anch’egli si appunti per intero sul

teatro – scartando esplicitamente i Conservatori, verso cui non nasconde la propria diffidenza – essendo il teatro, anche per lui, il centro focale della vita musicale della nazione. Il suo pragmatismo di tempra machiavellica («nelle cose, siano grandi o piccole, bisogna riescire o non

intraprenderle»), arriva a esprimersi in questi termini:

Che il ministro rialzi i teatri e non mancheranno né Compositori, né

Cantanti, né Istromentisti. Ne istituisca per esempio tre da servire di

modello a tutti gli altri. Uno nella Capitale, l’altro a Napoli, il terzo a

Milano. Orchestra e Cori stipendiati dal Governo. In ogni teatro, scuola di canto gratis pel popolo, coll’obbligo agli allievi di servire nel teatro per un dato tempo. Per ogni teatro un solo Maestro Concertatore e

Direttore dell’orchestra, e responsabile di tutta la parte musicale. Un

régisseur solo da cui dipende tutto ciò che riguarda la mise en scène.

Alla quota piú alta si chiude cosí il cerchio del ‘direttore di scena’, ovvero (piú riguardosamente) del régisseur : con forti premonizioni, come si

può vedere, nella direzione del futuro regista.

Piú a fondo. Si sa bene che a Verdi la frase piú ‘wagneriana’ era sfuggita quando di Wagner egli non aveva il piú lontano sentore:

In quanto alla distribuzione dei pezzi vi dirò che per me quando mi si

presenta della poesia da potersi mettere in musica, ogni forma, ogni

distribuzione è buona, anzi piú queste sono buone e bizzarre io ne sono

92

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

piú contento. Se nelle opere non vi fossero né Cavatine, né Duetti, né

Terzetti, né Cori, né Finali etc. etc., e che l’opera intera non fosse (sarei

per dire) che un solo pezzo, troverei piú ragionevole e giusto.

La data: Busseto, 4 aprile 1851.Verdi confidava queste sue intenzioni

avveniristiche al Cammarano nella corrispondenza per Il trovatore: per

un’opera, per l’appunto, che segnava piuttosto una riconversione al piú

acceso cabalettismo. Nella diversità profondissima dei venti anni trascorsi, una riconversione in qualche modo analoga è ravvisabile in Aida

rispetto alle opere che la precedevano; e non senza i segni di una conflittualità, nel Maestro: con se stesso e con il librettista, per quella sua

recidiva tendenza a indurlo, proprio, in tentazioni cabalettistiche.

Al Ghislanzoni, da Sant’Agata, il 17 agosto 1970,Verdi aveva espresso

un’altra di quelle sue insofferenze cariche di presagi storici:

So bene che ella mi dirà: E il verso, la rima, la strofa? Non so che dire;

ma io, quando l’azione lo domanda, abbandonerei subito ritmo, rima,

strofa; farei dei versi sciolti per poter dire chiaro e netto quello che l’azione esige. Purtroppo per il teatro è necessario qualche volta che poeti

e compositori abbiano il talento di non fare né poesia, né musica.

Verdi, per altro, allo stesso librettista, dice di non aver minimamente

paura delle cabalette in sé (in effetti gli hanno sempre dato tanta soddisfazione); purché esse siano drammaticamente appropriate.

In Aida si può ben dire che assistiamo alla riaffermazione della ‘forma

chiusa’, rispetto alle ricorrenti, libere e geniali ‘spezzature’ delle opere

precedenti. In quest’opera la forma mentis del Maestro si ripropone – con

il vigore di una seconda giovinezza – come eminentemente strofica, nel

momento stesso in cui essa si apre piú che mai a quel senso della «parola

scenica» che si enuncia come elemento paradigmatico del teatro verdiano. Ed è proprio nell’epistolario con il Ghislanzoni che la «parola scenica» si viene definendo: sia per le libere parti dialoganti e declamatorie

come per l’accentuazione delle piú tornite melodie strofiche.

Estrinseco alla natura di Verdi l’assillo della ‘continuità’ musicale, come

garanzia e pegno di unità, esso è un portato inquietante dei tempi

nuovi; laddove il genio eminentemente sintetico del Maestro avrebbe

teso a raggiungere – ha sempre raggiunto e raggiungerà – unità granitica in altri modi: per accostamenti, giustapposizioni (nel caso sovrapposizioni) di elementi distinti, ma dotati di un’intrinseca forza di coesione, di una reciproca calamitazione drammatica. E attraverso la funzione unificante della «tinta».

Ora, la tinta, in Aida, è eminentemente luce: luce solare, mediterranea;

o anche – nell’atto del Nilo – luce lunare: senza nubi e senza veli. È,

certo, anche tenebra: all’interno del tempio e nel sotterraneo – tomba,

93

Luciano Alberti

alla fine: una fine in pp. Eppure la rivelazione probabilmente piú sorprendente della Disposizione scenica di Aida fa emergere anche in Verdi

l’assillo di un’altra ‘continuità’: di una continuità a livello scenico.

L’incalzare dei «subito», degli «immediatamente» che scandiscono la

successione delle varie entrate dei personaggi, dei cori, dei figuranti e –

soprattutto – la successione dei quadri, all’interno degli atti bipartiti (il

I, il II e il IV atto) sono raccomandazioni dettate non soltanto dal terrore dei tempi morti – comunque funesti in teatro – ma da una ricerca

assai piú profonda: esse tendono a perseguire una suggestione emozionale di nuovo conio.

Che già il primo quadro si apra con quel dialogo tra Ramfis e Radamès

(«Sí, corre voce») come continuazione di un discorso avviato ‘dietro le

quinte’ è novità abbastanza sorprendente in un’opera eroica; la si direbbe mutuata piuttosto dal teatro drammatico borghese. Ed è novità, per

l’appunto, che risponde a un effetto di ‘continuità’.

Alla fine di quel primo quadro, l’uscita di Aida dopo il «Ritorna vincitor!» si risolve nell’invocazione «Numi pietà», che si perde dietro le

quinte: un do centrale filato, in pp. Dietro le quinte, su un morbido mi

bemolle – in una continuità armonica assoluta – attacca il canto della

Sacerdotessa: «Possente Fthà». Dalla sala luminosa siamo passati al buio

del Tempio di Vulcano. Per questo passaggio la Disposizione scenica ammonisce: «Un ritardo nel cambiamento di scena guasterebbe tutto l’effetto musicale».

Si deve escludere un mutamento a vista, perché la scena del primo quadro non può essere ‘corta’ (ha bisogno dell’agibilità di tutto il palcoscenico, come pure quella del secondo quadro). Quel che si chiede, dunque, è che il sipario (verisimilmente quello supplementare, il ‘comodino’, non il sipario aulico) si chiuda e si apra (ovvero si abbassi e si alzi)

nel minimo tempo possibile: il tempo per gli applausi dopo il «Ritorna

vincitor!» E già gli applausi disturberebbero – semmai gli applausi disturbano – «l’effetto musicale» in sé.

La partitura, dunque, punta su una vera e propria ‘dissolvenza’. E la dissolvenza del «Numi pietà» che si smorza e muore dietro le quinte, ripetendosi ulteriormente, vuol essere tratto caratteristico del personaggio di

Aida: suo Leitmotiv anche scenico. Si ripeterà in piena simmetria, nel II

atto, al passaggio – ancora – dal primo al secondo quadro: dall’appartamento di Amneris a «uno degli ingressi della città di Tebe». È l’itinerario

della principessa; la quale, appunto, seguita dalla schiava, esce per partecipare alla pompa trionfale di cui ora sono risuonati, lontani, gli appelli delle trombe e dei cori. Quella lontananza si fa primo piano; e anche questa

volta rapidamente. «Cambia scena subito»; ma la scena dell’appartamento

di Amneris era corta e a essa può seguire con facilità, interamente predisposta dietro di essa, una scena lunga: la grande scena del trionfo.

94

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

Dopo che i primi due atti erano divisi ciascuno in due quadri, il III è

tutto ‘atto del Nilo’. Il IV torna a riproporre una bipartizione. Ancora

una scena corta – la sala, luogo della disperazione di Amneris – cede alla

grande scena finale «divisa in due piani», orizzontalmente. In essa il

Tempio di Vulcano ricompare, ma sopraelevato sul corrispettivo sotterraneo. E, ancora una volta, «il cambiamento deve aver luogo subito». Ma

ecco che, a questo punto, avviandosi verso la conclusione, la drammaturgia dell’opera approfondisce e complica quell’effetto di continuità

scenica che fino a qui l’ha segnata, facendo corrispondere a essa un singolare senso di ‘contiguità’ logistica: logistica e temporale.

La sala da cui Amneris segue il processo e la condanna di Radamès ha da

pensarsi come un ambulacro del Tempio. Il processo ha luogo nel sotterraneo. I Sacerdoti passano per la sala, insieme con il tenore, per scendervi;

e per la sala essi ripassano, senza di lui, dopo la ferale condanna. L’idea di

far risalire i Sacerdoti in scena dal sotterraneo è tutta di Verdi. Cosí in una

lettera al Ghislanzoni (4 novembre 1870): «Io avrei un’idea che ella troverà forse troppo ardita e violenta… Farei ritornare in scena i sacerdoti,

ed a vederli Amneris come una tigre scaglierebbe contro Ramfis parole

acerbissime».

Radamès è lasciato nel sotterraneo, sepolto vivo. La «fatal pietra» viene

apposta sulla scala. Senza soluzione di continuità i Sacerdoti si raccolgono nel Tempio; dove le Sacerdotesse rinnovano le loro danze e Amneris

segue in preghiera.All’oscurità del Tempio si accorda il buio del sotterraneo, che ora viene rivelato agli occhi del pubblico. Qui Radamès

appare abbandonato sui gradini della scala, al di sotto della pietra che

l’ha chiusa per sempre. Su quei gradini egli e Aida, emersa dalle tenebre piú fitte, intonano il loro addio alla vita.

«Pace, pace»: ad Amneris spetta l’ultima parola dell’opera, su, in alto,

davanti all’altare, fra i tripodi da cui sale il fumo degli incensi. Là dove

la tradizione esecutiva ci ha abituati a un filato in pp su questo re basso

(secondo una suggestione musicale che partecipa quanto piú possibile

della purezza del canto richiesta ad Aida e a Radamès per il loro duetto),Verdi da Amneris, proprio in contrasto con quella purezza vocale, si

aspettava un’esclamazione «colla voce rotta dai singhiozzi e con accento straziante». La continuità temporale con la precedente agitatissima

scena postula il protrarsi della vibrazione drammatica.

Il fatto è che il personaggio di Amneris Verdi lo ha immaginato tutto percorso dalla tensione di una femminilità perennemente inquieta.

Nell’elenco dei personaggi la Disposizione scenica l’aveva indicata ventenne, coetanea di Aida (ma questa dell’età è una delle tante sfide che

dalla pagina scritta sogliono alzarsi alla realtà effettuale del palcoscenico); «molta vivacità, carattere impetuoso, impressionabile» sono i dati

psicologici della principessa. Dotata di «quel certo non so che che si

95

Philippe-Marie Chaperon, Interno del Tempio di Vulcano (fondale),

bozzetto per la prima di Aida al Cairo (atto IV, quadro I), 24 dicembre 1871

(1871; Parigi, Bibliothèque Nationale, Département de la Musique)

96

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

chiama comunemente avere il diavolo addosso» Verdi la dice in un’altra

lettera a Ricordi: è un’idea di donna (se non proprio un ideale) fin du

siècle. Ricordiamo: Tosca, il personaggio di Sardou, sarà tra i progetti

dell’ultimo Verdi; e Amneris vi si approssima di continuo, al limite di

una Sarah Bernhardt. È per Amneris che Verdi a un certo punto pensa –

e l’idea gli si presenta con l’eccitazione della grande trovata – a Teresa

Stolz. E del resto Amneris nasce ‘soprano’. Il passaggio della Stolz al

ruolo di Aida, comportando tra l’altro l’aggiunta di «O cieli azzurri»

(aria già tentata e poi esclusa, quindi portata a levigatissimo compimento in chiave di «idillio», di «odor d’Egitto» ma come «souvenir ai luoghi

natii», come «balsamo»), rientra nella forza delle vecchie convenienze

teatrali, nel preconcetto per cui il puro eroe-vittima sembrava appartenere a un rango piú alto dell’antagonista: ancora per poco.

Attorno al «Pace, pace» in pp di un’Amneris ormai irreversibilmente

mezzosoprano, la storia dell’interpretazione di Aida ha visto la falcidia

di altre originarie indicazioni verdiane. È chiaro: per il finale dell’opera il Maestro puntava su una piena spettacolarità. Non avendo potuto

collaudare la tenuta della sola presenza di Amneris sul piano sopraelevato del Tempio, questo era pensato gremito di sacerdoti e di sacerdotesse: gli uni immobili, le altre sempre danzanti. Della solitudine di

Amneris (vertice del triangolo imminente sulla coppia moribonda nel

sotterraneo-tomba) fa invece tesoro la messa in scena moderna di Aida,

che affida alla suggestione di ‘interni’ il canto dei sacerdoti e delle sacerdotesse.

La piena spettacolarità del finale comportava una massima mobilitazione scenotecnica. Per l’ultima mutazione la Disposizione dà la sezione in

profondità e lo schema frontale dello scenario. La divisione in due piani

comporta l’ingombro di una ‘costruzione’, nel gioco corrente delle tele

dipinte: quinte, principali, fondali; nella cui bidimensionalità si era tranquillamente (prospetticamente) disposta tutta la monumentale volumetria architettonica delle altre scene. Per esse, dunque, la prescrizione categorica – sempre cosí insistita – di mutazioni rapidissime rispondeva

all’ordine di una scenotecnica comune: purché – certo – lubrificata al

massimo.

La concezione scenografica novecentesca – volumetrica,‘costruita’, tridimensionale: sensibile alla nuova illuminotecnica, alla suggestione dei

tagli di luce – ha complicato indefinitamente il destino spettacolare di

Aida; ha finito per fare di quest’opera lo spettacolo da Arene per antonomasia: per teatri, appunto, i quali, per essere en plein air, mancano della

precipua disponibilità scenotecnica della tradizione pittorica ottocentesca: mancano della ‘soffitta’. È chiaro che in questo modo viene tradito

per l’appunto quel principio di continuità scenica (e alla fine anche di

97

Luciano Alberti

contiguità) sul quale l’illuminato e vigoroso riformismo del Verdi maturo contava: tanto piú ora, al punto di acuta sensibilizzazione nel confronto con Wagner.

Di giorno in giorno il confronto va facendosi collusione storica. Il

Lohengrin è rappresentato a Bologna il 1° novembre 1871; l’Aida va in

scena al Cairo il 24 dicembre. Si sa bene che Verdi assistette a una replica dell’opera wagneriana, in incognito solo nelle intenzioni: dal fondo

di un palco, tutt’orecchi e tutt’occhi, munito di spartito e di matita. Il

pubblico di Bologna lo vede e, mescolando al generale tripudio esterofilo clamori patriottici, lo applaude come anti-Wagner. Ancor piú patriottico, comprensibilmente, sarà il pubblico della Scala di lí a poco,

all’attesissima Aida.

In tutta la documentazione relativa alla preparazione di quest’opera –

Disposizione scenica in primis – Verdi appare impegnato nella cura di chi,

prima del duello, verifichi l’efficienza della propria arma: che assolutamente non abbia a incepparsi. «Se l’opera deve far fiasco, voglio che sia

per colpa mia, e non dell’esecuzione»: cosí a Ricordi, all’indomani della

puntata a Bologna. È un duello – Verdi lo sa bene – che trascende le

individualità e coinvolge due culture, due grandi tradizioni musicali,

due «razze».

Da una lettera di questi stessi giorni a Domenico Morelli:

Non dubitate però; l’ora del risveglio verrà, se dimenticheremo la frase

fatale «Noi siamo stati» e ci ricorderemo che siamo d’una razza, ed

abbiamo un sole, non voglio sapere se piú bello o piú brutto, ma diverso da quello che risplende di là dai monti.

Diverso… voi mi capite… Con questa parola voglio dire arte non forestiera, ma nostra, e dell’epoca nostra. L’artista che rappresenta il suo

paese e la sua epoca diventa necessariamente universale, del presente e

dell’avvenire.

Di continuo, gli scritti di Verdi, nella tensione di questi giorni, tendono

a sconfinare dal particolare all’‘universale’.Anche le pagine della Disposizione scenica: con il consueto contrappunto dell’epistolario coevo. E da

queste enunciazioni proprio il Finale di Aida lo vediamo assurgere al

ruolo di summa verdiana musicale-spettacolare.

Al Ghislanzoni, il 3 novembre 1870, il Maestro aveva scritto:

Cosí un cantabile un po’ strano per Radames, un altro a mezz’aria di

Aida, la nenia dei sacerdoti, la danza delle sacerdotesse, l’addio alla vita

degli amanti, l’in pace [sic] di Amneris formerebbero un insieme variato, bene sviluppato; e s’io posso musicalmente arrivare a legar bene il

tutto, avremo fatto una buona cosa, o almeno cosa che non sarà comune; siamo alle frutta; ella almeno.

98

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

Nella Disposizione scenica, per questa scena, a ribadirne il carattere sincretistico (verdiano al massimo: per sovrapposizione di elementi distinti), l’appello dell’ottimismo avveniristico scaturisce dall’aridità di una

nota tutta pratica, impegnata a precisare la dislocazione dei maestri di

palcoscenico per le varie, delicate mansioni:

Per tal modo si potrà assicurare una perfetta esecuzione musicale, per

quanto sembri difficile ottenere un insieme con tante suddivisioni di

parti, sempreché vi sieno persone istrutte, intelligenti ed amanti dell’arte: il che è a sperarsi si verifichi nei nostri teatri.

Infine:

E nel chiudere queste indicazioni sceniche, non posso ristarmi dal raccomandare a tutti coloro che sono preposti alla messa in scena, di non

trascurare ogni benché minimo dettaglio, per quanto sembrar possa

insignificante. Coi progressi attuali del dramma musicale, qualunque

movimento ha la sua ragion d’essere, e non sono permesse le antiche

convenzionalità sceniche.

Dalla Francia all’Italia, dal secondo Ottocento al primo Novecento (in

Italia, da Verdi a Boito, a Puccini, nell’ambito di Casa Ricordi; e da

Giordano a Leoncavallo e a Mascagni, in quello di Casa Sonzogno) le

Disposizioni sceniche rispondono a un assioma: tanto scontato ai loro

tempi quanto flagrantemente smentito ai nostri tempi. L’assioma era

quello secondo cui l’autore di un’opera si attendeva da parte dei metteurs-en-scène totale, tautologica fedeltà ai propri dettami (che erano poi

tutt’uno con i dettami del librettista).

Da questo punto di vista si può dire che il moderno interesse per le

Disposizioni sceniche – da trent’anni in qua – si sia suscitato fuori tempo

massimo: sia dunque tutto retrospettivo, storico, filologico, magari simpaticamente erudito; vivo, in quanto capace di farci penetrare nel cuore

delle idee, delle intenzioni, della poetica del compositore. È interesse

profondamente musicale. Resta pur sempre interesse specificamente

spettacolare; ma afferisce tutto alla storia dello spettacolo; non ha piú

alcuna possibilità di influenzare l’attuale interpretazione scenica, la concreta ‘visualità’ melodrammatica; evaporata la funzione che aveva occasionato i curiosissimi opuscoli.

Il loro primo destinatario – si è visto – era il direttore di scena (o régisseur); che per l’appunto la Disposizione scenica di Aida ci ha mostrato

investito di compiti progressivamente elevati. E tuttavia fatale fu il passaggio da quelle responsabilità ancora sempre al grado indotto – direttamente dal compositore, o comunque dal testo scritto: libretto, spartito, partitura – verso una sempre piú sicura libertà di iniziative persona-

99

Luciano Alberti

li, verso quella autonomia che i registi programmaticamente (quando

non sfrontatamente) via via si sono arrogati. È da tempo che essi aspirano alla ‘titolarità’ dell’evento interpretativo: quanto meno alla pari con

il direttore d’orchestra. Il peso specifico del quale – ancora nel passaggio dal XIX al XX secolo – per parte sua, era cresciuto a dismisura.

Intanto, dalla prima alla seconda metà del XX secolo, la storia dell’opera l’abbiamo vista volgere verso il proprio tramonto; un tramonto

anche ricco di bagliori (come si dice), ma sempre piú frastagliato di

nuovi sperimentalismi drammaturgici e spettacolari. La sintesi sommaria attraverso cui si procede tende semplicemente alla verifica di un’attualità: di un costume esecutivo, se vogliamo, quale ha finito per imporsi nella vita dei nostri teatri. Il regista d’opera moderno trova le maggiori chances alla propria professionalità nel passato; i suoi referenti, dunque, sono fantasmi. E se le partiture fanno sempre testo per i direttori

d’orchestra e per i cantanti, i libretti hanno finito per farne sempre meno; e meno che mai – all’interno di essi – le didascalie: azioni e ambientazioni.

Che lo scardinamento epocale sia stato determinato da Wagner è circostanza che ha imposto rilevazioni e riflessioni alquanto problematiche.

Sempre sommariamente:Wagner – rivoluzionario musicale consapevole

e calcolatissimo, e invece apprenti sorcier sul piano della messa in scena –

pretendeva anch’egli la fedeltà massima dai propri allestitori, nel teatro

che un re gli aveva messo a completa ed esclusiva disposizione. Solo che,

chiedendo loro – letteralmente – l’impossibile, dopo aver messo alle corde la scenotecnica e la sensiblerie spettacolare del suo tempo e ancora del

tempo della generazione a lui successiva (fino a tutta la reggenza di Cosima, nel sacrario di Bayreuth), ha visto la precipitosa fuga per la tangente

dei propri nipoti: per l’appunto registi,Wieland e Wolfgang Wagner, oltre

che reggitori del sacrario per lineare successione dinastica. E con loro, e

dopo di loro, la déluge.

Tuttavia, prima che il diluvio si generalizzasse sui palcoscenici operistici di tutto il mondo, e assai prima che la globalizzazione (ineludibile,

per forza, anche in questo campo) ingenerasse acquiescenze varie – le

piú ingenerose non di rado – proprio la storia della messa in scena

melodrammatica italiana aveva conosciuto un tempo felice di ‘fedeltà’.

Fu fedeltà che, per essere molto profonda, ebbe il grato sapore di novità

e il senso sorprendente di preziosi recuperi. Parliamo di quella che per

qualche lustro – tra gli anni Cinquanta e Sessanta – è potuta apparire e

affermarsi nel mondo come ‘scuola italiana’. Fu la scuola di Luchino

Visconti: per dire un nome in grado di compendiarla nelle sue variegature, nell’assunzione di qualche precedente e nella prospettiva di un

largo seguito. Fu scuola, in quanto partiva da un’idea e in quanto possedeva un metodo. E infatti ebbe molti adepti.

100

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

Né si può tacere il rammarico che l’approssimazione endemica della vita

culturale italiana, e di quella teatrale in specie, abbia impedito che essa

mettesse radici piú profonde e si istituzionalizzasse in vitale organicità. L’idea era di ordine storicistico: ritrovare quella che fu la ‘realtà’ degli antichi

spettacoli per verificarne la possibilità di una riproposta, o quanto meno

la forza di una suggestione che orientasse elaborazioni congrue ed eloquenti alla sensibilità e alla fantasia del nostro tempo. Il metodo era la documentazione: scandagli nel grande patrimonio dell’antica, gloriosissima

scenografia italiana e – oltre – negli orizzonti della storia dell’arte (e del

costume) prossimi nel tempo e nello spazio alle opere da rappresentare.

Né Visconti né i ‘viscontìdi’ ebbero modo di imbattersi in quei documenti capitali che sono le Disposizioni sceniche. Non c’è da dubitare che

le avrebbero lette con molta partecipazione.

Si può ora tornare alla nostra Aida. Nel 1963 Franco Zeffirelli firma lo

spettacolo di una grande Aida alla Scala. Già forte di una personale preparazione antiquaria (fiorentina), egli era partito come scenografo, costumista e aiutoregista di Visconti, ed era diventato ben presto scenografo-costumista-regista ‘in proprio’. Ora, per le scene e per i costumi

di questa Aida si vale di un’artista carissima all’entourage viscontiano:

Lila De Nobili, francese, connotata da un flou impressionistico, non lontano da certi esiti di Christian Bérard. Dirigeva Gianandrea Gavazzeni;

il cast era costituito da Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli e Nikolai Ghiaurov.

Fu uno spettacolo fatto di scene dipinte; che per altro, ovviamente, non

rinunciava ai ‘praticabili’. In particolare, alla scena del trionfo, si issarono alte e ripide tribune sia per la Corte faraonica che per i Sacerdoti.

Ma i volumi quasi si smaterializzavano nel colore: nel prezioso cromatismo dei costumi indossati dagli astanti, che occupavano quelle strutture. Nello scorcio del fondale era addirittura dipinta la folla accalcata

in lontananze polverose e dorate: ammiccamento toccante a un’antica

ingenuità scenica.

Invero, su tutto lo spettacolo aleggiava un garbato sentore ottocentesco:

cosí nei panneggi che incorniciavano le scene, come nei tendaggi di gusto orientale che in qualche caso ne costituivano la copertura; gli abiti

femminili d’alto rango esibivano sontuosi coulissons. Si respirava l’aria di

una pompa piú vicina alla corte di un Kedivè che non a quella di un

qualche remoto Ramsete. Uno straordinario dettaglio: la cosiddetta ‘danza dei Moretti’, nel boudoir di Amneris, suscitò il sussulto di una agnizione stilistica (musicale) esattissima, nello sfarfallio di quei costumi belle époque; a ballare erano ballerine, non piccole allieve della scuola di

danza tinte di nero. Fu quasi un ‘siero della verità’ in rapporto al Verdi

che – s’è visto – tanto sdegnosamente aborriva dal venir confuso con

Offenbach.

101

Luciano Alberti

Soprattutto, nell’Aida di Zeffirelli-De Nobili, l’uso delle scene dipinte

fece giustizia dei ripetuti tradimenti perpetrati dalle scene costruite, nel

senso che recuperò la fluida fedeltà alle intenzioni originarie verdiane,

quali emergono con tanta evidenza dalla nostra Disposizione scenica. Del

tutto indipendentemente dalla conoscenza di essa, dunque, si adempiva

l’imperativo nuovo e moderno di una continuità di rappresentazione.

In particolare, per la scena finale, orizzontalmente bipartita, si ricorse a

una soluzione tanto congrua quanto scenotecnicamente aggiornata: la

contiguità logistica e temporale presupposta in quel cambiamento di

scena si obiettivava con il sollevamento a vista del palcoscenico e con

la conseguente rivelazione del sotterraneo.Visibile anche, ed emozionante, l’operazione di chiusura, per via di argani, della «fatal pietra».

Ripreso trent’anni dopo, con poche varianti, all’Opera di Roma, lo

spettacolo ha riconfermato il proprio fascino: cosa rara, stante il fatto

che la vita naturale di una messa in scena – ancorché nata nel migliore

dei modi – in genere è assai piú breve.

Alle scene e ai costumi dell’Aida scaligera Zeffirelli aveva fatto parziale

ricorso anche nel film Il giovane Toscanini (il passaggio dal posto di primo

violoncello al podio, avvio della formidabile carriera direttoriale, si sa

bene che si verificò proprio in occasione di un’Aida, a Rio de Janeiro,

nel 1886:Toscanini diciannovenne).

Che poi – in tempi piú prossimi – lo stesso regista sia passato, sempre

per Aida, dal formato tascabile del Teatro di Busseto alla dilatazione

dell’Arena di Verona è fatto che dà la misura della sua brillante versatilità. Si accennerà solo che l’Aida di Busseto fu una scommessa al limite, giocata con disinvoltura; mentre l’Aida areniana (necessariamente

volumetrica, anzi modernamente ‘materica’) è entrata autorevolmente

nel destino che ha presieduto fin dal principio alla conversione melodrammatica dell’insigne monumento romano. È storia famosa: quella

fortunatissima conversione avvenne con Aida esattamente novantadue

anni or sono.

1

Fondamentale, per le citazioni dall’epistolario verdiano – per questa come per le altre del presente studio – in quanto organizzate entro l’ampio racconto della genesi di Aida, resta il III volume del Giuseppe Verdi di Franco Abbiati (Ricordi, Milano 1963).

2

Cfr. Gino Roncaglia, Galleria verdiana, Curci, Milano 1959.

Cfr. Saleh Abdoun, a cura di, Genesi dell’«Aida», «Quaderni dell’Istituto di studi verdiani», 4,

Parma 1971; Ursula Günther, Zur Enstehung von Verdis «Aida», «Studi musicali», rivista dell’Accademia di Santa Cecilia, II, Roma 1973, n. 1; Philip Gossett, Verdi, Ghislanzoni and «Aida»:The Uses

of Convention, «Critical Inquiry», rivista della Chicago University, I, n. 2, 1974.

4

Cfr. Luciano Alberti, «I progressi attuali [1872] del dramma musicale». Note sulla Disposizione scenica dell’opera «Aida», in Nino Pirrotta, Marcello Conati, a cura di, Il melodramma italiano

dell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, Einaudi,Torino 1977.

3

102

Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica

5

Fedele. D’Amico, Sessantacinque anni, che Melodramma, «L’Espresso», 12 giugno 1977; anche in F.

D’Amico, Tutte le cronache musicali, II, «L’Espresso» 1967-1989, Roma 2000.

6

Casa Ricordi, sotto la dizione «Musica e Spettacolo» viene pubblicando una Collana di Disposizioni sceniche diretta da Francesco Degrada e Mercedes Viale Ferrero. Si indicano qui i volumi dedicati a opere di Verdi: James A. Hepokoski, Mercedes Viale Ferrero, Otello, Ricordi, Milano 1990;

Marcello Conati, N. Grilli, «Simon Boccanegra» di Giuseppe Verdi, Ricordi, Milano 1993; David

Rosen, Marinella Pigozzi, Un ballo in maschera, Ricordi, Milano 2002.

7

Casa Sonzogno, nel primo dei due volumi dedicati alla propria storia (Mario Morini, Nandi

Ostali, Piero Ostali jr., a cura di, Casa Sonzogno, I, Testimonianze e Saggi. Cronologie, Casa Musicale

Sonzogno, Milano 1995), ha pubblicato lo studio di Luciano Alberti, Le Messe in Iscena di Casa

Sonzogno.

103