14

Eventi Scala Giovedì 7 Dicembre 2006 Corriere della Sera

SULLA

Spettacolare in ogni epoca

S CENA

Le regie

Monumentale

Roberto Bolle nella «Marcia trionfale»

dell’Aida di Zeffirelli (foto Marco Brescia)

UN DESTINO

DA KOLOSSAL

Aida è stata sempre l’opera dello sfarzo e dei grandiosi movimenti di massa:

una tradizione nata all’Arena di Verona. Ma c’è chi va controcorrente

DI ENRICO GIRARDI

N

onostante manchi alla Scala da oltre vent’anni, «Aida»,

con le sue oltre trenta edizioni tra nuovi allestimenti e riprese, è il titolo verdiano più rappresentato sulla scena milanese dal 1901, data della morte del musicista, a oggi. Ciò conferma la vocazione scaligera per l’ultimo Verdi, probabilmente

per due ragioni. La prima è storica e deriva dal fatto che «Aida»,

«Otello» e «Falstaff» alla Scala hanno avuto il loro battesimo italiano; la seconda è interpretativa, perché se si osserva il catalogo dei direttori d’orchestra che si sono cimentati in tali capolavori a capo dell’orchestra milanese, si può notare che vi sono

buona parte di quanti hanno determinato la storia interpretativa dell’ultimo Verdi. Si trovano infatti, in questo «catalogo», i

nomi di Toscanini, Serafin, De Sabata, Marinuzzi, Votto, Panizza, Gavazzeni, Abbado, Schippers, Maazel. A ben vedere, tra

quanti abbiano lasciato un segno nella storia interpretativa di

«Aida», ne mancano solo quattro: Karajan, Solti, Levine e Muti

(nel 1974, con un cast stellare: Caballé, Domingo, Cappuccilli,

Cossotto, Ghiaurov), che stranamente ha inciso in disco un’eccellente edizione ma non ha mai riproposto questo titolo nel

ventennio della sua direzione stabile a Milano.

La stessa cosa vale per la messinscena, poiché gli scenografi

e i registi che si sono avvicendati sul palcoscenico del Piermari-

Diverse suggestioni

Nel 1872 l’elettricità usata al posto del gas guastò

l’effetto luce-buio voluto da Verdi. Fu Zeffirelli

il primo a rendere i cantanti dei veri interpreti

ni hanno indicato di volta in volta un modello, secondo quanto

dettassero il gusto e la sensibilità dell’epoca, che ha sempre fatto scuola presso gli altri teatri d’opera.

Al tempo del debutto italiano di «Aida», la figura del regista

non era ancora autonoma, definita; dal punto di vista visivo gli

spettacoli erano curati per lo più dagli scenografi. E così avvenne nella storica produzione del 1872, affidata per volere di Verdi al parmigiano Gerolamo Magnani. Ne sortì uno spettacolo

studiatissimo anche dai musicologi, perché mai prima Verdi

aveva seguito con tanta solerzia le fasi di creazione di una messinscena. Quel che più gli stava a cuore era il contrasto tra

l’oscurità del sotterraneo dove si consuma l’amore di Aida e Radames e la luminosità della scena sovrastante affollata di sacerdoti, ballerini, suonatori. Pare tuttavia che l’idea pensata da Magnani per tradurre in pratica tale concetto non funzionò come

avrebbe dovuto, probabilmente a causa della scelta di servirsi

della moderna luce elettrica anziché di quella a gas. A parte tale

dettaglio, fu spettacolo sorprendente, sfarzoso, colorato, con

tutti gli elementi di un esotismo pletorico ma non stucchevole,

come dimostrano i bozzetti e figurini che lo documentano. E

non per caso resistette alla Scala per 50 anni, fino al 1931, quando debuttò l’allestimento di Mario Frigerio che rimase in scena

fino al 1960, a parte un «ripensamento» nel 1956. Mentre la cosiddetta «Aida blu» di Frigerio si proponeva semplicemente di

aggiornare la messinscena originaria mantenendone però il gusto «grand-opéra», quella del sempre originale Franco Enriquez del ’56 costituì il primo tentativo di «pulire» la scena di

ogni orpello oleog rafico onde riscoprire un Egitto stilizzato, tutto statue e colonne in pietra. Le immagini rimaste fanno pensare che fosse una bellissima «Aida» — la prima, peraltro, con studiati movimenti delle masse — ma al pubblico non piacque.

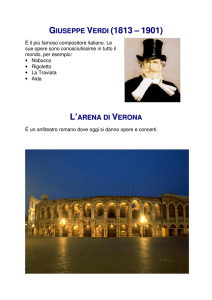

Quel pubblico, d’altra parte, identificava ormai l’opera con il

gusto «pompier» esportato da Verona in tutto il mondo. Spettacoli pletorici, ridondanti, elefantiaci e discutibili, quelli veronesi, che però hanno avuto il merito di diffondere «Aida» come

nessun altro titolo del repertorio operistico. Una tradizione kolossal che ha origine nel 1913 (nel 1˚ centenario della nascita di

Verdi), quando l’architetto veronese Ettore Fagiuoli collocò

due maestose sfingi ai lati dell’immenso palcoscenico dell’Arena e, al centro, un ingegnoso colonnato mobile che serviva a

delimitare di volta in volta, insieme con le palme fatte provenire da Nizza, i diversi spazi dell’azione. Fu spettacolo trionfale, e

trionfale l’accoglienza del pubblico, che era venuto a Verona

da ogni dove per assistere alla sfida, allora impensabile, di allestire un’opera sotto un cielo stellato.

Ed è appunto a Verona, nel solco di quella tradizione, e alla

Scala che vanno in scena negli anni Sessanta le prime due «Aida» di Franco Zeffirelli: anche qui sfarzo, elefanti, maestose scene di massa, tempi e palazzi magniloquenti, seppure sotto il segno grafico di un raffinato gusto «liberty». Ma per la prima volta

il pubblico vede anche una regia, un modo di dettare agli interpreti i perché e i per come di ogni gesto e di ogni espressione,

nel rispetto della drammaturgia verdiana. Anche l’«Aida» di Zeffirelli ha lunga vita. Viene sostituita solo una volta nel 1972 —

salvo essere riallestita pochi anni dopo — quando in occasione

del centenario della «prima» italiana Claudio Abbado chiese a

Giorgio De Lullo e allo scenografo Pier Luigi Pizzi (recentemente autore peraltro dell’unica «Aida» stilizzata che si sia mai tentata a Verona) di disegnare una messinscena che si accordasse

con la propria rilettura: meno «spettacolo», più geometria e intimismo lirico. Di nuovo, però, la moneta dell’essenzialità non

pagò in termini di gradimento di pubblico e nel ’76 venne richiamato Zeffirelli. Si anticipava, tuttavia, un gusto più vicino

alla sensibilità di oggi. Un gusto che trova piena consacrazione

nell’«Aida» «minimalista» che il regista americano Bob Wilson

ha messo in scena nel 2003 a Londra, con Antonio Pappano sul

podio: una «Aida» fatta quasi solo di luci pastello e ieratica gestualità, che rende giustizia a tutti gli aspetti drammatici di quella partitura, e non a uno solo.

Una riuscita sintesi tra magniloquenza e stilizzazione è ciò

che caratterizza l’ultima «Aida» prodotta a Milano prima di oggi. La realizzò Luca Ronconi (scene di Mauro Pagano) nel 1985,

disegnando un Egitto «archeologico» dove non mancano piramidi e sfingi ma dove si trovano anche spazi deserti e pietrosi e

una labirintica città morta nel finale.

C’è curiosità, ora, per questo nuovo spettacolo di Zeffirelli,

che torna ad «Aida» cinque anni dopo averne realizzata una

«mignon» a Busseto, nella quale riusciva a dare idea del grandioso sfruttando da maestro i pochi metri cubi di quel teatrino.

Ben altra sfida, tuttavia, è quella di oggi.

LUCA RONCONI

Giovane

Essenziale

Prove di Aida

del 1963 (dal

libro «Zeffirelli

alla Scala», edito

dagli Amici

della Scala)

Un momento

dell’Aida

di Bob Wilson

andata in scena

a Londra

nel 2003

BOB WILSON

«Il mio Egitto archeologico e visionario

Mi ispirarono i pittori dell’Ottocento»

«La vicenda in un mondo raggelante

Solo luci e colori per esaltare la musica»

«G

«L

razie a Dio lo stesso Verdi non ci

ha lasciato un’opera-documento

sull’Egitto, ma un’opera che appartiene alla cultura dell’Ottocento. Abbiamo cercato d’intervenire con fantasia, tenendo conto che le sue didascalie sono diventate logore. Ho voluto sottrarre l’Aida al peso degli orpelli per restituirle nobiltà. Mi dispiace che questo sia stato visto come un’offesa». Così dichiarò nel dicembre 1985 Luca

Ronconi in un’intervista al Corriere rispondendo alle critiche rivolte alla sua Aida

rappresentata alla Scala. Un’opera «inventata sul palcoscenico», si scrisse all’epoca: il regista, infatti, ritiene che la storia raccontata dal libretto sia illusoria

perché la musica crea una nuova situazione che narra un’altra vicenda.

Monumentale, nel segno di un Egitto misterioso,

pieno di ruderi antichi, dove lo sfarzo del potere si

La reazione alle critiche

«Le mie invenzioni volevano restituire nobiltà

all’opera. Ma ciò è stato visto come un’offesa»

confronta quotidianamente con le fatiche

della plebe e il sudore degli schiavi: fu questa l’Aida di Ronconi. A creare lo scandalo, appunto l’interpretazione stessa del lavoro verdiano offerta dal grande direttore

(dal 1999 alla guida del Piccolo Teatro)

con la bacchetta di Lorin Maazel, Luciano

Pavarotti nel ruolo di Radames e Maria

Chiara in quello di Aida.

Ronconi spiegò di essersi ispirato, per le

immagini, ai «pittori orientalisti tardo-ottocenteschi, ma anche alla pittura visionaria». Da qui la creazione di un Egitto fantastico, lontano dalle solite interpretazioni di Aida , popolate di

sfingi, obelischi e piramidi. Un Egitto che nel primo

atto affiora, per esempio, con la spianata di Der El

Bahari senza il tempio di Hatchepsut immersa in una

soffusa luce dorata.

«Noi — disse Ronconi — abbiamo voluto rifarci a

quello che ci rimane ancora oggi di una grande civiltà, guardando alla concretezza del relitto e all’archeologia, anziché all’arbitrio della ricostruzione. La mia

versione è profondamente realistica. Come accade

nella nostra storia, ogni cosa è carica di sedimenti, di

memorie, di eredità, di passato».

’Aida ? Per me è un’opera da camera, che si apre senza tensioni sceniche e si conclude allo stesso modo»: provocatorio fino a rasentare il paradosso, Bob

Wilson, classe 1943, racconta la «sua» Aida ,

profondamente diversa da quelle di Luca

Ronconi e di Franco Zeffirelli. Lo spettacolo che diresse alla Royal Opera House di

Londra nel novembre 2003 esprime tutta la

filosofia di questo regista-scenografo, considerato uno dei maestri del teatro contemporaneo: «Sfarzo, immagini grandiose? Niente di tutto

ciò — spiega —. La natura del mio lavoro è molto semplice: nessuna distrazione scenica, solo luci e colori

per esaltare al massimo la musica. Non parliamo però

di minimalismo, è una parola che non mi piace perché

è stata usata troppo e ha perso il suo significato».

Non a caso tre anni fa il Corriere scrisse che Wilson

«scolpisce Aida ». La sua regia ha liberato l’opera da

Uno spettacolo minimalista

«Aida? Un’opera da camera. Ho permesso

agli interpreti di concentrarsi sul canto»

ogni retorica, l’ha ripulita dagli ornamenti

inutili restituendola allo spazio e al tempo

attraverso le luci e il gioco dei colori in contrasto con gli abiti neutri, «poveri» (ossia

privi di fronzoli), dei personaggi.

«È lavorando, dirigendo, che ho avuto

l’ispirazione — dice Wilson —. Ho cercato

di trovare uno spazio alla musica, uno spazio che permettesse la concentrazione e la

contemplazione nello stesso tempo della

musica e del testo. E di questo i cantanti mi

sono stati grati». Si avverte, nella formalità cerimoniosa dei gesti esaltata dalla staticità delle figure, l’influenza della tradizione teatrale giapponese. In questo modo emergono ancora più forti le emozioni trasmesse

dalla voce.

Un’Aida che si traduce in un lavoro psicologico suggestivo e proprio per la sua natura ridotta all’essenziale riesce ad esprimere efficacemente tutta la carica

drammatica dell’opera, la sua dimensione intima, sacrale. Tuttavia, fa sempre un certo effetto sentire il parere lapidario di Wilson sulla rappresentazione verdiana: «È una vicenda ambientata in un mondo di ghiaccio, raggelante».