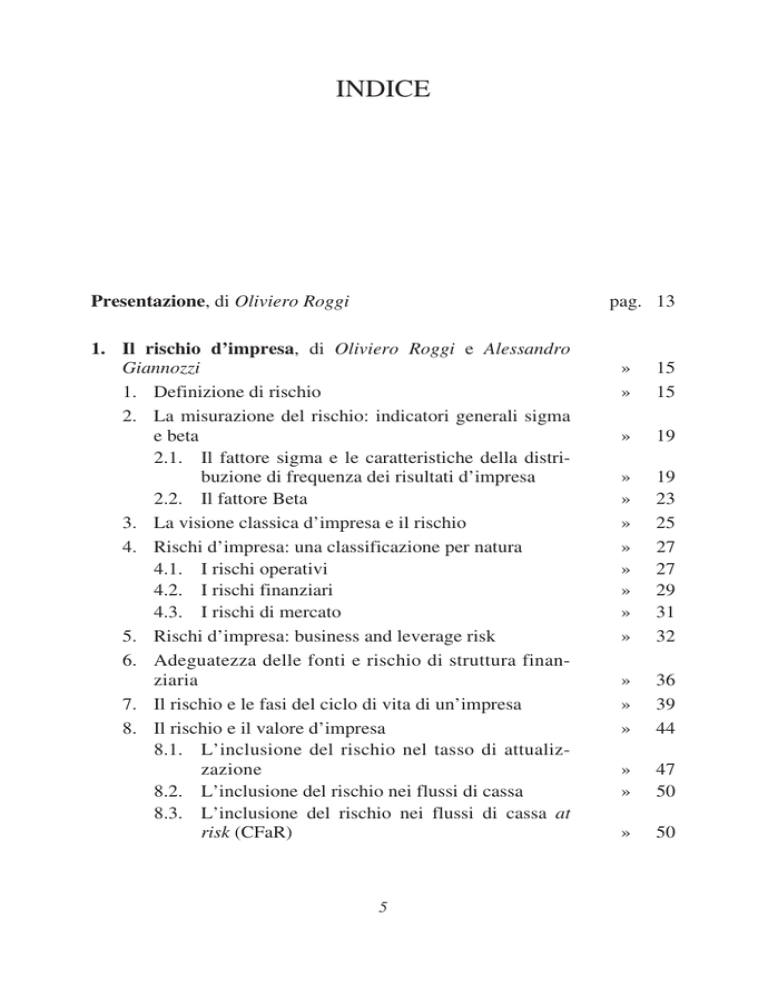

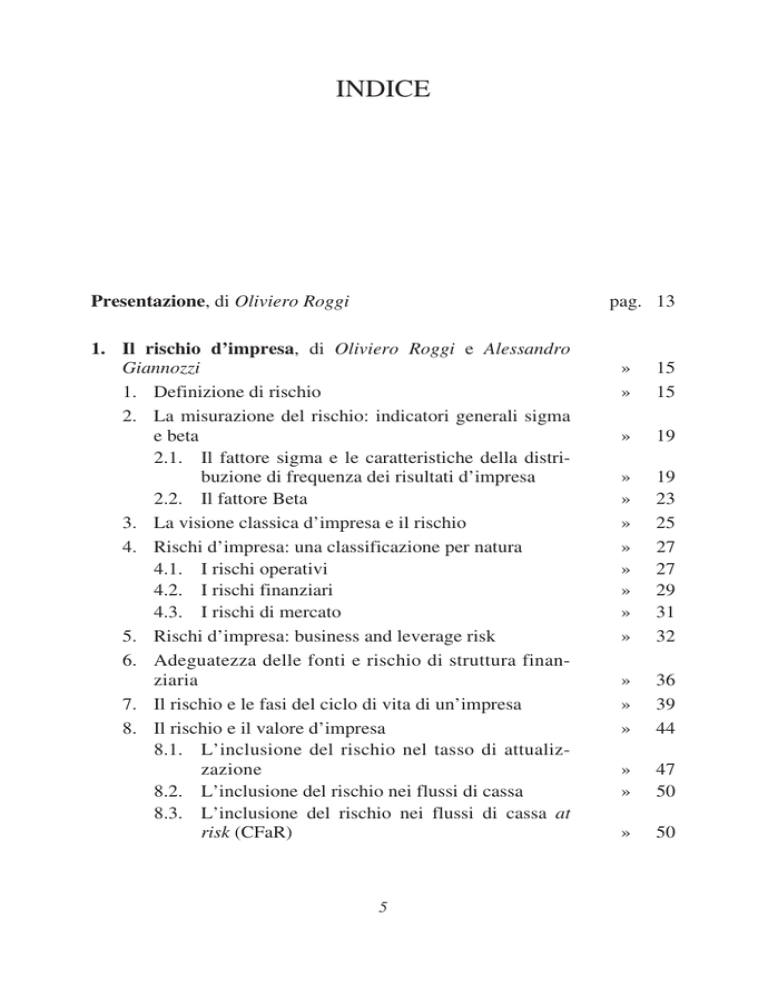

INDICE

Presentazione, di Oliviero Roggi

pag. 13

1. Il rischio d’impresa, di Oliviero Roggi e Alessandro

Giannozzi

1. Definizione di rischio

2. La misurazione del rischio: indicatori generali sigma

e beta

2.1. Il fattore sigma e le caratteristiche della distribuzione di frequenza dei risultati d’impresa

2.2. Il fattore Beta

3. La visione classica d’impresa e il rischio

4. Rischi d’impresa: una classificazione per natura

4.1. I rischi operativi

4.2. I rischi finanziari

4.3. I rischi di mercato

5. Rischi d’impresa: business and leverage risk

6. Adeguatezza delle fonti e rischio di struttura finanziaria

7. Il rischio e le fasi del ciclo di vita di un’impresa

8. Il rischio e il valore d’impresa

8.1. L’inclusione del rischio nel tasso di attualizzazione

8.2. L’inclusione del rischio nei flussi di cassa

8.3. L’inclusione del rischio nei flussi di cassa at

risk (CFaR)

5

»

»

15

15

»

19

»

»

»

»

»

»

»

»

19

23

25

27

27

29

31

32

»

»

»

36

39

44

»

»

47

50

»

50

9. Rischio di credito, insolvenza e costo del debito per

l’impresa

9.1. La definizione del rischio di insolvenza/credito

nella prospettiva del risk taker bancario: il rischio di credito

9.2. Le componenti del rischio di credito

9.3. La relazione tra perdita attesa e costo del debito: il pricing del prestito

2. Il corporate risk management. Analisi del rischio, il

capitale di dotazione e i soggetti prenditori, di Oliviero

Roggi

1. Evoluzione degli studi sul risk management e il trattamento dei rischi puri

2. Il risk management e le aree tipiche di intervento

2.1. Il risk management nell’accezione tradizionale

(Traditional Risk Management)

2.2. Il Project Risk Management

2.3. Il Financial Risk Management

3. Il processo di risk management

3.1. L’identificazione degli obiettivi di risk management e d’impresa

3.2. Il risk assessment

3.3. La stima dei rischi (Risk estimation)

4. Il valore d’impresa e la valutazione dei rischi. Il modello economico valutativo

4.1. Il modello economico valutativo

4.2. Gli effetti delle imperfezioni e l’allontanamento

dalla finanza neoclassica

5. Le principali strategie e tecniche di gestione dell’incertezza (risk treatment)

5.1. Risk Avoidance

5.2. Risk Transfer

5.3. Risk Retention

5.4. Risk Reduction, la diversificazione e le altre

policies

6. Il monitoraggio dei rischi sostenuti

6

pag. 52

»

»

53

55

»

60

»

63

»

»

63

65

»

»

»

»

65

65

66

67

»

»

»

68

69

72

»

»

80

80

»

83

»

»

»

»

84

85

86

86

»

»

87

89

7. Il retained risk e la necessità di un fondo di garanzia:

cenni

8. Il capitale di dotazione, il rischio e la garanzia patrimoniale

9. Il capitale investito, di dotazione e quello sociale

nella prospettiva classica della finanza aziendale

9.1. Il modello classico

9.2. Il modello assicurativo

10. I prenditori del rischio d’impresa, seniority e insolvenza

3. La valutazione dell’impresa e del suo capitale economico, di Oliviero Roggi

1. Premessa

2. Il concetto di valore d’impresa. Teoria e prassi professionale

3. Il valore d’impresa e il valore dell’equity. Una premessa

4. Le scelte del valutatore e il processo di stima del

valore

4.1. Gli obiettivi della valutazione, i valutatori e i

soggetti promotori

4.2. Le circostanze nelle quali si realizza la valutazione

4.3. La raccolta delle informazioni

4.4. La scelta del metodo di valutazione delle imprese

4.5. La determinazione del valore dell’impresa e la

redazione della relazione di valutazione

5. I fondamentali d’impresa. Variabili determinanti

nella valutazione diretta dell’impresa e del suo capitale proprio

5.1. Il metodo patrimoniale

5.2. Il metodo reddituale

5.3. Il metodo misto. “Stock e flussi di valore”

5.4. Il metodo finanziario. Il valore del tempo e dei

flussi finanziari

7

pag. 90

»

91

»

»

»

92

94

96

» 100

» 105

» 105

» 106

» 108

» 109

» 110

» 111

» 112

» 113

» 115

»

»

»

»

116

118

122

127

» 131

5.5. La valutazione delle operazioni di M&A. L’impatto delle sinergie sul valore intrinseco delle

imprese coinvolte

6. I metodi indiretti di valutazione del capitale economico delle imprese

6.1. I multipli di mercato e delle transazioni comparabili. Una definizione

6.2. Il Processo di calcolo di un multiplo generico

6.3. Come si scelgono le imprese comparabili

6.4. “Il valore dei propri simili”. La scelta del multiplo di mercato più adatto per il confronto con

imprese simili

6.5. I multipli delle transazioni di imprese simili. Il

valore d’impresa e i multipli impliciti

6.6. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del metodo

dei multipli

4. La leva fiscale nella valutazione della struttura finanziaria e del rischio di default, di Valentina Cioli

1. Premessa

2. La posizione della dottrina sul rapporto debito/capitale proprio

3. La criticità della variabile fiscale nella determinazione della leva finanziaria

4. Il rischio di default nella stima del costo del capitale

di debito

5. La situazione prima della riforma fiscale 1997 e le

opportunità offerte dalla normativa fiscale vigente

6. L’equazione della leva finanziaria sotto specifici scenari tributari

6. Conclusioni

5. Cartolarizzazione dei crediti e crisi dei mercati finanziari, di Francesco Ferragina

1. La crisi dei mercati finanziari e la cartolarizzazione

2. Gli elementi caratteristici di un’operazione di asset

securitization

8

pag. 141

» 144

» 145

» 146

» 147

» 148

» 153

» 154

» 157

» 157

» 160

» 163

» 168

» 171

» 178

» 182

» 187

» 190

» 197

2.1. La struttura dell’operazione

2.2. I rischi connessi a un’operazione di securitization

2.3. L’originator

2.4. Special purpose vehicle

2.5. Tecniche di Credit enhancement

2.6. Società di rating

2.7. Servicer

3. Alcuni esempi di strutture di cartolarizzazione

3.1. Le Collateralised Obligations (CO)

3.2. Le Asset Backed Commercial Paper (ABCP)

4. Conclusioni

Bibliografia

pag. 199

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

202

204

207

210

212

215

217

218

221

226

» 227

9

Al professor Ivano Paci

nostro Maestro

PRESENTAZIONE

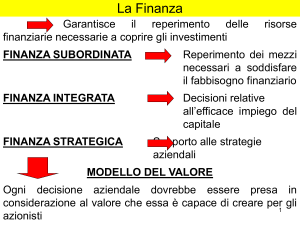

Nel panorama delle discipline aziendali che si occupano della Finanza

Aziendale i temi del rischio, della struttura finanziaria e degli strumenti per la

mitigazione degli eventi aziendali negativi sono fortemente dibattuti e oggetto di insegnamenti di ogni genere e grado. Oggi presentiamo questo lavoro

collettaneo che, in continuità con Temi di finanza aziendale a cura di Ivano

Paci, vuole costituire un utile compendio per l’approfondimento sistematico

di alcuni temi centrali nella formazione dello studente undergraduate. Alcune letture sono però fruibili anche da studenti graduate, almeno per coloro

che non fanno della finanza aziendale l’oggetto principale di studio e lavoro.

Le recenti modifiche legislative in materia di diritto societario, l’introduzione di nuovi strumenti finanziari e l’evoluzione della disciplina a seguito

delle mutate condizioni dei mercati finanziari rendono opportuna l’illustrazione di alcuni argomenti di finanza aziendale non ancora accolti nei più diffusi manuali dedicati alla disciplina; sebbene la “Finanza Aziendale” sia costituita da un “corpus” ormai accettato di “oggetti” di indagine, di “principi”

ispiratori e di criteri di analisi, che attribuiscono alla disciplina medesima

un’apprezzabile unitarietà, si percepisce la necessità di questo compendio di

letture critiche. L’universalità di contenuti della manualistica, dominata dal

progressivo affermarsi delle impostazioni culturali e delle categorie concettuali di origine angloamericana, tende infatti a non tenere conto della specificità dei contesti istituzionali e ordinamentali, oltre che dei sistemi economici,

all’interno dei quali si svolge la vita concreta delle imprese.

La considerazione che precede, che si presterebbe a più ampio svolgimento, spiega l’origine di questo volume, destinato prevalentemente a finalità didattiche, che raccoglie nelle sue varie parti l’esposizione di argomenti

e temi di attualità che integrano quelli dei testi di base.

Si tratta di argomenti che completano e approfondiscono temi generali

(il rischio, e la valutazione delle imprese) o illustrano tecniche finanziarie

di recente introduzione nel nostro Paese (la cartolarizzazione) o danno noti-

13

zia sui rapporti fra scelte finanziarie e ordinamento tributario italiano. Naturalmente quelli contenuti nel testo sono alcuni degli argomenti che meriterebbero di essere illustrati.

Nel Capitolo 1, in alcune parti realizzate insieme ad Alessandro Giannozzi, si illustrano le principali definizioni e classificazioni di rischio, legando queste ultime al valore dell’impresa nell’ottica economicofinanziaria. Inoltre, si tenta di chiarire il rapporto tra rischio di credito, insolvenza e pricing del debito aziendale. Nel Capitolo 2 si introduce il corporate risk management e si illustrano i concetti e i processi necessari per

l’analisi del rischio, la quantificazione del capitale di dotazione di un’impresa, normalmente detto capitale di rischio, e i rischi assunti dai soggetti

finanziatori dell’impresa. L’obiettivo è di far comprendere come il rischio

d’impresa, generato dalle decisioni strategiche, debba essere identificato,

stimato e trattato con adeguati strumenti onde evitare conseguenze negative

capaci di deprimere i risultati d’impresa e non permettere il rispetto del

principio di massimizzazione del valore. Le fasi di identificazione, valutazione e trattamento del rischio sono ivi trattate in dettaglio. Nel Capitolo 3

è trattato il tema centrale della misurazione del valore e in particolare della

valutazione dell’impresa, tanto nella prospettiva del socio di capitale che

del finanziatore terzo. Nel Capitolo 4, Valentina Cioli produce alcune riflessioni utili a collocare il principio di massimizzazione del valore e di ottimizzazione della struttura finanziaria all’interno della vigente normativa

fiscale mostrando l’importanza della leva fiscale nelle scelte di finanziamento degli investimenti e le ricadute sul valore d’impresa.

Infine, nel Capitolo 5, Francesco Ferragina riprende e completa le riflessioni sulla cartolarizzazione contestualizzandole rispetto alla crisi finanziaria mondiale che proprio da tali strumenti ha tratto origini.

Ai singoli autori che da tempo collaborano con la cattedra di Finanza

aziendale della Facoltà di Economia dell’Università di Firenze va il mio

ringraziamento per il loro apprezzato impegno.

Questo volume è dedicato al professor Ivano Paci, nostro maestro, primo

docente della disciplina di Finanza Aziendale presso la nostra Facoltà. A lui

va la mia riconoscenza per il percorso umano e professionale vissuto insieme.

Oliviero Roggi

14

1. IL RISCHIO D’IMPRESA

di Oliviero Roggi e Alessandro Giannozzi*

1. Definizione di rischio

Ogni soggetto economico, in qualità di soggetto decisore, è naturalmente sottoposto all’incertezza e al rischio degli accadimenti futuri che lo

riguardano. Ancora tutt’oggi, né la ragione né l’esoterismo sono riusciti a

eliminare l’incertezza rispetto al futuro. Certo, gli strumenti logici e scientifici si sono evoluti al punto di divenire sofisticati modelli di simulazione

del futuro, ma nessuno di essi ha potuto eliminare quell’incertezza intrinseca nella condizione umana.

È l’incertezza nel prevedere fatti futuri che ci permette di introdurre

l’argomento trattato in questo libro: il rischio. Di esso si illustreranno le

manifestazioni generali e poi quelle specifiche del rischio d’impresa e in

particolare del rischio finanziario.

Prima di ciò, dobbiamo tentare di delimitare i confini logici ed epistemologici dei concetti di incertezza e di rischio. Lo faremo dopo aver richiamato le definizioni più comuni e quelle specifiche utilizzate nell’ambito delle discipline economico-finanziarie.

Il Vocabolario della Lingua Italiana Treccani (1991, p. 1479) riporta

per il concetto di rischio la seguente definizione: “Eventualità di subire un

danno connessa a circostanze più o meno prevedibili”.

In questa definizione si enfatizzano solo gli aspetti negativi del rischio

ovvero quelli connessi al verificarsi di un danno.

Il Dizionario Enciclopedico Treccani (1970, p. 424), invece, alla voce

“Rischio in economia”, riporta una definizione molto più vicina a quella

ormai utilizzata nella finanza e anche più prossima a quella antichissima

cinese: “Il rischio è indissociabile dalle operazioni economiche che, svolgendosi nel tempo, si basano su previsioni del futuro. Gli errori di previsio*

Il par. 1.9 è da attribuirsi interamente ad Alessandro Giannozzi, i rimanenti a Oliviero Roggi.

15

ne, positivi o negativi, sono infatti frequenti e si traducono sempre in perdite anche quando è possibile rettificare le previsioni stesse durante il corso delle operazioni”.

Il dizionario ideografico cinese illustra il rischio come la combinazione di due altri concetti rappresentati dagli ideogrammi della perdita

(pregiudizio) e dell’opportunità. Ciò a testimoniare che la variabilità

non prevista può recare effetti tanto positivi quanto negativi nel soggetto

che si accolla il rischio. Questa nozione è molto vicina a quella che utilizzeremo in questo libro.

Ai giorni nostri e nell’uso comune: “Il rischio è un concetto connesso

con le aspettative umane. Indica un potenziale effetto negativo su un bene

che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi

futuri. Nel linguaggio comune, rischio è spesso usato come sinonimo di

probabilità di una perdita o di un pericolo. Nella valutazione del rischio

professionale il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di

un evento con l’impatto che questo evento potrebbe avere e con le sue differenti circostanze di accadimento”1.

Uno sforzo di sistematizzazione è stato compiuto da alcuni autori (Floreani 2005, pp. 5 e ss.; Misani 1994). Sono state così elaborate anche distinzioni del concetto in esame assunte sulla base di differenti criteri dei

quali richiamiamo i principali:

• criterio sociologico e psicologico, secondo cui il rischio è un concetto

connesso con le aspettative umane. Indica un potenziale effetto negativo (sinistro) su un bene o una persona che può derivare da attività in

corso o da eventi futuri;

• criterio tradizionale-assicurativo: il rischio è inteso come l’insieme

delle possibili minacce. Reen (1998:51) definisce il rischio come la

“possibilità che si verifichino degli effetti avversi in seguito a eventi

naturali o azioni umane”. Questa criterio presenta uno spaccato parziale del rischio in quanto, di esso, considera solo la manifestazione

negativa (cosiddetti “rischi puri”, per esempio il rischio di incendio). Questi sono generalmente rappresentati dalla presenza di due

scenari: uno, in cui l’impresa non sperimenta alcun pregiudizio (non

si ha alcun effetto economico/patrimoniale/finanziario negativo per

l’impresa); l’altro è, invece, caratterizzato da eventi sfavorevoli capaci di generare danni molto elevati e pesanti ripercussioni sull’intero sistema aziendale;

• criterio statistico-finanziario, il rischio è inteso come aleatorietà stoca1

Voce “Rischio”, www.wikipedia.com.

16

stica, vale a dire come il possibile scostamento di una variabile aleatoria rispetto al suo valore atteso. Tale criterio nasce nell’ambito delle

scienze statistiche ed è uno dei cardini dalla teoria neoclassica della finanza di cui tratteremo più avanti;

• criterio manageriale, secondo il cui approccio “i rischi sono eventi futuri e incerti che possono influenzare il raggiungimento di obiettivi

strategici e finanziari di un’istituzione” (PricewaterhouseCoopers 1996,

pp. 6 e ss).

In questo caso, il rischio è essenzialmente visto come il possibile scostamento rispetto agli obiettivi prefissati di un soggetto, che generalmente

coincide con il management.

Gli studiosi di varie discipline interessate al fenomeno del rischio hanno tentato di dare una definizione generale di rischio senza giungere, peraltro, a una sintesi capace di racchiudere tutte le articolazioni del concetto,

nonché di chiarire il rapporto che esiste tra esso e il concetto di incertezza.

Vediamo in breve i principali contributi.

Già nei primi anni del secolo XXI, A. H. Willet nel suo principale lavoro scientifico, The Economic Theory of Risk and Insurance, tentò di dare

maggiore corpo alla definizione di rischio e di incertezza illustrando la

relazione che esiste tra i due concetti: “Risk and uncertainty are objective

and subjective aspects of appartent variability in the course of natural

events” (Willet 1901, p. 24) e cercando poi di illustrare meglio la differenza

tra i due concetti affermava: “It seems necessary to define risk with reference to the degree of uncertainty about the occurrence of a loss, and not with

reference to the degree of probability that it will occur. Risk in this sense is

the objective correlative of the subjective uncertainty. It is the uncertainty

as embodied in the course of events in external world, of which subjective

uncertainty is a more o less faithful interpretation” (Willet 1901, p. 8).

Frank Knight, nella sua opera principale Risk, Uncertainty and Profit

(1921, pp. 26 e ss.), introduce ulteriori elementi alla distinzione tra rischio e

incertezza. “Uncertainty must be taken in a sense radically distinct from the

familiar notion of Risk, from which it has never been properly separated.

The term ‘risk,’ as loosely used in everyday speech and in economic discussion, really covers two things which, functionally at least, in their causal

relations to the phenomena of economic organization, are categorically

different […]. The essential fact is that ‘risk’ means in some cases a quantity susceptible of measurement, while at other times it is something distinctly not of this character; and there are far-reaching and crucial differences in the bearings of the phenomenon depending on which of the two is

really present and operating […]. It will appear that a measurable uncer-

17

tainty, or ‘risk’ proper, as we shall use the term, is so far different from an

unmeasurable one that it is not in effect an uncertainty at all. We shall accordingly restrict the term ‘uncertainty’ to cases of the non-quantitive type.

It is the true uncertainty and not risk, as has been argued, which forms the

basis of a valide theory of profit and accounts from the divergence between

actual and theoretical competition”.

L’autore, in parte riprende quanto asserito da Willet, in parte vi si discosta trattando i due concetti indipendentemente gli uni dagli altri e affermando la misurabilità del rischio contrapposta all’indeterminabilità dell’incertezza.

Altri autori, come Archer e D’Ambrosio (1967), riprendono Willet

precisando i concetti enunciati come segue: “la certezza è la perfetta conoscenza di una variabile futura, il rischio è definito dalla probabilità

oggettiva del manifestarsi di una variabile, l’incertezza è, a loro dire,

conseguenza dell’attribuzione di una probabilità soggettiva del verificarsi di un evento”.

Più recentemente Cattaneo (1999) chiarisce come i tre concetti siano

applicabili alle decisioni d’impresa giungendo a una classificazione rigorosa degli stessi all’interno delle dinamiche d’impresa. Egli riferisce che i tre

concetti possono essere differenziati rispetto alle tre caratteristiche essenziali di una decisione:

1. conoscibilità dell’ambiente nel quale la decisione è assunta;

2. presenza di alternative;

3. ordinabilità delle stesse.

Secondo Cattaneo decidere in condizioni di certezza significa operare

nella circostanza nella quale l’ambiente è conosciuto, vi sono alternative

per raggiungere l’obiettivo, le stesse sono note al decisore, e, in ultimo, tali

alternative sono ordinabili.

Le decisioni in condizioni di rischio sono invece caratterizzate da una

non perfetta conoscenza dell’ambiente, dall’individuazione esaustiva delle

alternative e dalla loro ordinabilità attraverso l’attribuzione di una funzione

di probabilità oggettiva della variabile casuale ricercata.

Le decisioni in condizioni di incertezza sono riconoscibili per il mancato soddisfacimento della prima e terza caratteristica, ovvero non è conosciuto l’ambiente, né l’ordine delle alternative. L’incertezza è, nelle parole

di Cattaneo (1999, p. 214), una “qualità di eventi futuri e deriva dalla non

perfetta conoscibilità delle alternative e dall’incapacità di dar loro un ordinamento”. In questo caso i soggetti decisori si debbono affidare, per la sti-

18

ma, a distribuzioni soggettive di frequenza delle manifestazioni future della

variabile casuale oggetto della stima stessa.

Tabella 1 – Decisioni e condizioni di certezza, rischio e incertezza

Condizione/caratteri

stiche delle decisioni

Conoscibilità

ambiente

Presenza

di alternative

Ordinabilità

alternative

Certezza

Sì

Sì

Sì

Rischio

No

Sì

Sì

Incertezza

No

Sì

No

Fonte: Nostra elaborazione da Cattaneo (1999)

Nella maggior parte dei lavori di finanza aziendale però si è persa la distinzione tra rischio e incertezza, al punto che spesso i due termini vengono

utilizzati come sinonimi. Tale confusione deriva probabilmente dal fatto

che, una volta stimata la funzione di probabilità con metodi oggettivi o

soggettivi, la variabilità è studiata con i medesimi strumenti, ovvero attraverso il calcolo della dispersione dei risultati intorno alla media e lo studio

della forma della distribuzione stessa.

2. La misurazione del rischio: indicatori generali sigma e beta

La misurazione dei rischi si è arricchita negli anni di tecniche sempre

più sofisticate che tuttavia si riferiscono indirettamente a due indicatori generali che qui sotto descriveremo: il fattore sigma e il fattore beta.

2.1. Il fattore sigma e le caratteristiche della distribuzione di frequenza dei risultati d’impresa

Lo studio delle caratteristiche della distribuzione di probabilità permette il calcolo del primo degli indicatori universalmente utilizzati per la

stima del rischio. Tale indicatore, noto come fattore sigma (σ) o rischio

totale, è misurato dallo scarto quadratico medio e/o dalla varianza. A tale

misura si associano, per completare una corretta lettura del rischio totale,

l’osservazione di altre caratteristiche della distribuzione di frequenza quali:

la media, moda e mediana e la curtosi.

In particolare, nell’ambito degli studi di risk management che ci apprestiamo a condurre, è rilevante la conoscenza della media, dello scostamento

19

dalla stessa (varianza o scarto quadratico medio), della curtosi e della

skewness o asimmetria.

In generale in finanza, per descrivere il rischio sostenuto nello stimare

una variabile aleatoria come il rendimento, anziché procedere a una sua

rappresentazione completa mediante la funzione di densità di probabilità, è

necessario identificare tre gruppi di indicatori sintetici e caratteristici. Questi sono rappresentati dagli:

• indicatori di posizione;

• indicatori di rischio (o di dispersione);

• indicatori di forma e simmetria.

Tutti questi indicatori contribuiscono a illustrare correttamente il rischio assunto da una soggetto decisore.

Infatti, sarebbe sicuramente avventato basare la propria decisione (per

esempio di investimento) solo sulla base dell’indicatore di posizione, il

rendimento atteso che, nel caso di una distribuzione normale, si manifesta

con i medesimi valori della moda e della mediana, assumendo il nome di

“valore atteso”2 o di “speranza matematica”. Accanto a questo valore atteso

sarà, invece, necessario calcolare anche la dispersione dei possibili risultati

intorno alla media e altre caratteristiche sotto citate.

Indicatori di posizione. Il principale indicatore di posizione è rappresentato dal valore atteso: la media ponderata delle modalità assunte dalla

variabile. In essa i coefficienti di ponderazione sono rappresentati dalle

probabilità associate a ciascuna modalità. Il valore così stimato corrisponde

sostanzialmente al risultato medio che un soggetto otterrebbe se ripetesse

all’infinito l’esperimento che coinvolge la variabile aleatoria presa in esame. Quanto abbiamo appena detto ci suggerisce intuitivamente perché il

“valore atteso”, noto anche in inglese come expected value [E(x)], venga

definito anche come “media aritmetica della variabile casuale”.

Il valore atteso della variabile aleatoria si ottiene:

•

nel discreto

•

nel continuo

;

.

Indicatori di rischio (o di dispersione): il sigma e la varianza. Per

valutare la dispersione dei rendimenti intorno alla media le scienze statisti2

Il Valore Atteso può essere definito come una media ponderata delle modalità assunte da

una variabile, dove i coefficienti di ponderazione sono rappresentati dalle probabilità associate a ciascuna modalità.

20

che ci vengono in aiuto con il concetto di varianza e quello derivato di

scarto quadratico medio. In statistica la varianza è un indice di dispersione

dei valori di una distribuzione intorno alla propria media. Viene solitamente

indicata con σ2 (dove σ è la deviazione standard o scarto quadratico medio).

Nell’ambito della statistica descrittiva la varianza è definita dall’espressione che segue:

dove μ rappresenta la media aritmetica dei valori xi. Nel caso di una variabile casuale X, si definisce la varianza VAR(X) come:

VAR[ X ] = E [( X − E [ X ]) 2 ] = E ( X 2 − E [ X ]2 )

dove E[X] è il valore atteso della variabile casuale X. In tale espressione

osserviamo come, poiché la differenza (X − E [X])2 elevata al quadrato fornisce sempre un risultato positivo, il suo valore atteso, ovvero la varianza di

X, sarà anch’esso positivo.

Accanto alla varianza, nell’ambito specifico dell’analisi del rischio di

un singolo progetto e/o di un portafoglio di attività, si è diffuso l’utilizzo

del concetto di perdita massima potenziale (PMP). Tale misura, in particolare, stima gli effetti negativi degli scostamenti dal valore medio. Essa

può essere definita come “il massimo livello di perdita con la sola esclusione degli scenari del tutto eccezionali” (Floreani 2005, p. 19). Si tratta

di una stima di probabilità della perdita massima effettuata una volta aver

definito un determinato grado di confidenza della stima (normalmente

l’1% oppure il 5%).

Rispetto allo scarto quadratico medio, che ricordiamo essere un indicatore di rischio complessivo, rileviamo un’importante differenza. La PMP,

infatti, tende a misurare solo le minacce e non le opportunità offerte dalla

variabilità degli accadimenti futuri. Ciò vuol dire che la “PMP” si riferisce

solo al cosiddetto downside risk. Ulteriore elemento di differenziazione fra

i due indicatori è rappresentato dal fatto che, mentre lo scarto quadratico

medio può essere calcolato sia in presenza di variabili causali discrete sia

continue, la perdita massima potenziale può essere stimata solo in presenza

di funzioni continue. Accanto alla PMP, è possibile misurare anche lo scenario estremo. In tale caso sarà misurata la perdita massima possibile

(PM) che corrisponde alla perdita che si verifica nella peggiore delle ipotesi prospettate dall’analista. La conoscenza di tale valore è di per sé poco

utile, in quanto lo scenario più catastrofico non è perfettamente individua-

21

bile e, laddove anche lo fosse, avrebbe generalmente delle infinitesime probabilità di realizzazione (per esempio, lo “scenario worst” dell’impresa α

avrebbe una probabilità di realizzazione pari allo 0,00001%).

Indicatori di forma e simmetria. Accanto alla varianza, scarto quadratico e perdita massima potenziale è necessario osservare la forma della

distribuzione di frequenza.

Un primo strumento è il calcolo della curtosi (Kurtosis). La curtosi è

un allontanamento dalla normalità distributiva, rispetto alla quale si verifica

un maggiore appiattimento (distribuzione platicurtica) o un maggiore allungamento (distribuzione leptocurtica). La più nota misura della curtosi è

l’indice di Fisher, ottenuto facendo il rapporto tra il momento centrato di

ordine 4 e il quadrato della varianza. Il valore dell’indice corrispondente

alla distribuzione normale (gaussiana) è 3. Un valore minore di 3 indica una

distribuzione platicurtica, mentre un valore maggiore di 3 indica una distribuzione leptocurtica.

In finanza, e in particolare nella stima del rischio, tale indicatore permette di valutare correttamente gli scostamenti dalla media. Infatti valori

alti di curtosi indicano una maggiore dimensione delle code e quindi un

maggiore rischio generato dalla presenza di consistenti eventi estremi.

Il concetto utile in questo gruppo è l’indicatore di simmetria

(skewness)3 cioè un indicatore che è in grado di segnalare se la possibile

dispersione dei valori della variabile aleatoria dipende maggiormente

dagli scenari negativi (asimmetria negativa) o dagli scenari positivi

(asimmetria positiva).

La distribuzione “tenderà” verso valori positivi (asimmetria positiva)

quando la mediana è minore della media. In questo caso, alcuni valori osservati, particolarmente alti, sposteranno la media verso destra. Da un punto

di vista finanziario, un’asimmetria positiva evidenzia la maggior probabilità

di ottenere rendimenti particolarmente elevati.

Analizzando con tutti gli strumenti sopra enunciati la distribuzione di

frequenza del rendimento di un’attività si giunge alla stima più circostanziata della sua rischiosità.

C’è da precisare che la variazione dei risultati intorno alla media non

ha, però, i medesimi effetti sull’impresa. Infatti, solo gli scostamenti verificatesi nella parte sinistra della distribuzione, quella normalmente formata

con scenari i cui risultati sono inferiori al valore atteso, costituisce un pro-

3

Si ricordi i coefficienti di asimmetria di Pearson e Fisher. Per un approfondimento cfr. Piccolo D. (2000), Statistica, Il Mulino, Bologna.

22

blema per l’impresa. Ciò poiché i rendimenti effettivi sono inferiori a quelli

attesi. Tali rischi, denominati downside risk, sono trattati con attenzione dai

risk managers in quanto portano l’impresa a ridurre gli utili e quindi le

aspettative future sull’impresa medesima.

Proprio per distinguere i rischi di perdita dalle opportunità di ottenere

un rendimento superiore a quello atteso, gli studiosi di risk management

hanno distinto i rischi in due gruppi. Si parla, di rischi puri quando si è in

presenza di scenari di perdita rispetto al risultato atteso, mentre si parla di

rischi speculativi quando la variabilità si manifesta simmetricamente con

risultati effettivi sia superiori sia inferiori a quelli attesi.

Il comportamento ideale degli addetti alla gestione dei rischi d’impresa

dovrebbe essere, quindi, quello di massimizzare le possibilità di incorrere

in “errori” positivi ottenendo performance superiori a quelle sperate e al

medesimo tempo coprire con polizze assicurative o altri strumenti di trasferimento del rischio i possibili eventi negativi, anche detti sinistri, che possono occorrere durante la vita dell’impresa.

2.2. Il fattore Beta

Il secondo strumento comune a tutti gli approcci per la stima della variabilità dei risultati d’impresa rispetto a un fattore esogeno alla stessa (per

esempio il rendimento del portafoglio di mercato o il prezzo del petrolio o

ancora l’indice di variazione dei prezzi delle materie prime), è il fattore

Beta, ovvero il rapporto tra la covarianza della variabile casuale ricercata

rispetto al fattore indipendente che genera la variazione e la varianza del

fattore medesimo.

Il fattore beta maggiormente conosciuto e utilizzato nella letteratura

aziendale per la stima del rischio è il beta azionario ovvero il rapporto tra la

covarianza del rendimento del titolo e di quello del mercato diviso la varianza del rendimento di mercato.

β=

Cov ym

Varm

=

σ ym

σ m2

Tale indicatore è utilizzato nel Capital Asset Pricing Model (Treynor,

1961; Sharpe, 1964; Lintner, 1965) per la definizione della relazione rischio-rendimento.

Si tratta di una misura relativa del rischio sostenuto dall’investitore che

viene utilizzata come stima del rischio sistematico d’un investimento in oc23

casione della quatificazione del rendimento atteso di un investimento mobiliare azionario4.

Il beta è strumento generico per lo studio della variabilità indotta da un

fenomeno su una variabile dipendente e rientra negli indici di relazione in

quanto composto, al numeratore, dalla covarianza della variabile dipendente con l’indipendente; e al denominatore, dalla varianza della variabile

indipendente. In questo modo il rapporto esprime la variabilità relativa del

rendimento di un’attività J specifica indotta dalla variazione dei rendimenti

di mercato.

Il beta può essere usato quindi per studiare l’effetto della variazione di

una qualsiasi grandezza esogena o endogena all’impresa su grandezze di

risultato quali: il reddito operativo, l’utile netto, il cash flow operativo, il

Free Cash Flow to Equity (FCFE), il Free Cash Flow to Firm (FCFF) o il

prezzo azionario.

I modelli di rischio rendimento che utilizzano l’analisi multivariata

fanno largo uso del beta che, in questo caso, è il fattore legato a ciascuna

variabile indipendente. Per esempio l’Arbritage Pricing Theory (Ross,

1976) studia i movimenti del rendimento di un titolo azionario al variare di

una pluralità di fattori di rischio sistematico che impattano sui risultati dell’impresa. Questi fattori sono, di fatto, i “fattori primi” ottenuti con un’analisi delle componenti principali.

I modelli fattoriali poi possono tentare di isolare la variabilità indotta

sul rendimento atteso di un titolo da variabili esogene quali il prezzo del

petrolio, l’indice generale dei prezzi all’ingrosso, quello dei prezzi al dettaglio, oppure altre variabili esogene responsabili del cosiddetto rischio di

mercato.

Nel caso dell’APT, dopo aver eseguito una Principal Component

Analysis con la quale si individuano i regressori, e la successiva regressione multipla per legare questi ultimi alla variabile casuale E(X), si ottiene:

E (X ) = a + β1 F1 + β 2 F2 + β 3 F3 + ....β n Fn + ε

dove F da 1 a N rappresentano i Fattori primi determinati con la PCA.

4

Treynor, Sharpe e Lintner giungono, indipendentemente gli uni dagli altri, a enunciare la

relazione che lega il rendimento atteso di un titolo al rischio sostenuto dall’investitore nell’investimento. Tale rendimento, afferma Sharpe, è pari alla somma tra il rendimento privo

di rischio (Rf) con il premio per il rischio. Questo secondo addendo è composto appunto dal

Beta (β) che moltiplica il premio per il rischio di mercato (Rm – Rf) ovvero il rendimento

differenziale di un portafoglio azionario ben diversificato rispetto a quello composto da soli

titoli risk free.

24

E ( X ) = R f + β1 ( E [ R ]1 − R f ) + β 2 ( E [ R ]2 − R f ) +

+ ... + β n ( E [ R ]n − R f ) + ε

Dalla quale si ricava il rendimento atteso con l’APM come generalizzazione del CAPM.

Nel caso di modelli multifattoriali con indicazione a priori dei regressori l’equazione si presenta nella forma in basso:

E (X ) = a + β1V1 + β 2V2 + ....β nVn + ε

dove le V da 1 a N rappresentano i fattori macroeconomici di rischio sistematico.

L’analisi del rischio utilizza di preferenza questa ultima tecnica in

quanto permette di stimare l’effetto sulla redditività dell’impresa indotto

dalla variazione di indicatori ai quali è possibile dare un’“etichetta”. Ciò

rende più facile l’interpretazione dei risultati e indirizza con maggior chiarezza il management nelle scelte di investimento e dividendo.

3. La visione classica d’impresa e il rischio

Impresa, dal latino impresum (participio passato di imprendere), nel

senso di “prendere sopra di sé”, indica l’atto di compiere gesta e azioni capaci di raggiungere un obiettivo prefissato. Nell’accezione giuridica l’impresa è definita indirettamente dal concetto di imprenditore all’art 2082 del

Codice Civile: “È imprenditore chi esercita professionalmente l’attività

economica al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”.

L’impresa è quindi connotata dall’esercizio professionale cioè sistematico

di un’attività economica volta alla realizzazione dell’oggetto sociale.

Il concetto di imprenditore è presente già nel secondo ottocento negli

studi J. S. Mill (1848) e di L. Walras (1874)5. Il concetto d’impresa si ritrova più tardi nei lavori di Knight (1921), laddove l’autore lega il concetto di

incertezza alla scelta della forma d’impresa quale strumento per l’organizzazione del sistema economico6.

5

Cfr. Mill J. S. (1848), Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to

Social Philosophiy, Parker, London; Walras L. (1874) Elements d’economie politique pure,

Economia, Paris.

6

Afferma infatti Knight: “It is this true uncertainty which by preventing the theoretically

perfect outworking of the tendencies of competition gives the characteristic form of ‘enterprise’ to economic organization as a whole and accounts for the peculiar income of the entrepreneur”. Knight F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, VII, p. 48 e ss.

25

Nei medesimi anni gli scienziati aziendali italiani, e in primis Zappa

(1927), precisavano i tratti salienti del rapporto tra l’azienda e l’impresa.

Zappa intende l’azienda come la manifestazione oggettiva dell’impresa, e

quest’ultima: una “coordinazione economica in atto istituita e retta per il

soddisfacimento dei bisogni umani” (Zappa 1927, p. 30). Più tardi, Ceccherelli si riferisce all’azienda come a un “organismo produttivo soggetto ai

rischi e alle variabilità dell’ambiente economico che ne formano un sistema

perennemente perturbato” (Ceccherelli 1948, p. 64).

Dalla diversità delle definizioni emerge, però, un primo elemento comune, quello della finalità per la quale l’imprenditore da luogo all’impresa

attraverso la creazione e la gestione economica dell’azienda. Tale obiettivo

è il soddisfacimento dei bisogni di individui. La finalità sopra esposta può

essere raggiunta solo se l’imprenditore, e quindi l’impresa, si dota, par anticipation, dei fattori produttivi e organizza tali fattori in processi di trasformazione spazio/temporale capaci di soddisfare i bisogni attraverso la

fornitura di beni e servizi.

Questa circostanza per la quale l’imprenditore è obbligato ad anticipare

i bisogni percepiti dai consumatori si concretizza nel secondo elemento

comune alle definizioni finora citate, elemento prevalente nell’impresa manifatturiera: il rischio sostenuto dall’imprenditore nell’organizzare la

produzione. L’impresa, proprio per la necessaria anticipazione dei processi

di acquisizione dei fattori e di trasformazione degli stessi in prodotti finiti, è

caratterizzata da incertezza nella conduzione delle operazioni, incertezza

che diviene elemento costitutivo del rischio d’impresa.

L’organizzazione dell’impresa non può, dunque, essere un’attività filantropica proprio a causa del rischio che l’imprenditore deve assumersi per

soddisfare i bisogni altrui. Per questo egli ha il diritto di appropriarsi del

plusvalore generato nell’attività; plusvalore che poi dovrà distribuire agli

azionisti o trattenere all’interno dell’impresa per finanziarne lo sviluppo In

sostanza l’attività d’impresa è lucrativa. “Questo presupposto economico di

reddito potenziale, naturalmente connesso con l’attuazione del processo

produttivo, è quello che sprona l’imprenditore a costituire l’impresa e a

crearne l’organizzazione economico-tecnica, nonostante i rischi che

l’iniziativa presenta e che egli assume” (Ceccherelli 1961, p. 64).

L’impresa, in questa prospettiva, diviene un centro di funzioni economico-tecniche (Ceccherelli 1964; Fazzi 1982) di produzione, trasformazione dei beni, di adattamento di questi alle esigenze dei clienti, di produzione

dei servizi e infine quella produttiva dei finanziamenti.

Gli investimenti vengono scelti proprio svolgendo la funzione economico-tecnica di trasformazione. La scelta genera l’esigenza di impiego di

26

risorse che si concretizza nel fabbisogno finanziario, al quale il management da copertura attraverso le scelte economico tecniche relative ai finanziamenti ovvero le scelte di struttura finanziaria.

Da queste poche parole si evince come nella sua visione classica come in

una più recente come quella finanziaria (Damoraran 2006)7, nella quale

l’attenzione si focalizza sugli investimenti e i finanziamenti, l’impresa e rischio generato nella conduzione della stessa, siano concetti inscindibili. Non

esiste impresa senza rischio. Tale relazione può essere violata solo in occasione di particolari imprese quali quelle di erogazione. In tali imprese la forma societaria è scelta come utile strumento per l’erogazione dei servizi alla

collettività e la maggior parte delle volte non implica rischi per l’operatore.

4. Rischi d’impresa: una classificazione per natura

La natura dei rischi sostenuti dall’impresa è la più varia; volendo classificare i rischi secondo natura e genesi potremmo rifarci alla letteratura

principale (Misani, 1995; Metelli, 1999; Floreani, 2005, Shimpi, 2001), che

distingue tra rischi:

• operativi:

– operativi e di controllo;

– business risk;

• finanziari:

– interni (insolvenza, controparte, progettazione struttura finanziaria);

– esterni (tasso d’interesse, tasso di cambio su valute, inflazione);

• mercato.

Ognuno di essi può essere utilmente articolato in sotto classi omogenee

e in verità alcune manifestazioni di impresa generano rischi poi classificabili in più di un gruppo.

4.1. I rischi operativi

I rischi operativi sono gli scostamenti che si verificano dai risultati

attesi per effetto dello svolgimento delle attività operative d’impresa. Per

7

In questa prospettiva l’impresa può essere intesa come un organismo caratterizzato dagli

investimenti realizzati e dai finanziamenti. In particolare la si identifica come:

•

la somma dei progetti di investimento di cui la medesima necessita per lo svolgimento

delle proprie attività di produzione di beni e servizi;

•

la somma dei finanziamenti necessari alla copertura dei fabbisogni finanziari derivanti

dagli investimenti.

27

loro natura essi si manifestano a seguito delle decisioni di impiego delle

risorse e quindi attengono alle decisioni di investimento dell’impresa. Per

questo motivo essi incidono, oltre che sul flusso di cassa effettivo, prevalentemente sul lato sinistro del prospetto fonti/impieghi, quello degli impieghi appunto.

Tra i rischi operativi si ritrovano i rischi di controllo: errori, omissioni

di comportamenti, errata valutazione dei costi di struttura. Possono verificarsi inoltre rischi quali: errori di controllo di procedura, ribassi non attesi

di prezzi di vendita e sottrazioni di beni di proprietà dell’impresa tra cui anche il denaro. Inoltre, l’impresa può essere soggetta a rischi operativi relativi alla governance o alla contabilità. Un esempio del primo dei due ultimi

rischi operativi citati è la paralisi societaria innescata da conflitti tra gruppi

di azionisti e/o consiglieri di amministrazione. Rischi relativi alla contabilità sono invece quelli originati dalle politiche di bilancio e soprattutto dalle

scelte di adesione ai principi contabili internazionali.

Altra categoria propria dei rischi operativi è quella relativa ai rapporti

con i dipendenti. In tal caso le perdite possono essere originate dalle procedure di gestione del personale, da azioni legali, dall’inasprimento delle

vertenze sindacali, dalla perdita di risorse umane e di competenze strategiche detenute dal personale.

Sempre di maggior entità sono “ai giorni nostri” i rischi che l’impresa sostiene nell’organizzare i propri sistemi informativi. È sufficiente ricordare i

grandi “black out” informatici di Wall Street per comprendere quanto questi

rischi possano essere rilevanti a livello aziendale e addirittura di sistema.

In particolare, vi possono essere problemi di sincronizzazione del sistema informatico, di accuratezza del flusso di informazioni, di incapacità

di recupero di danni alle memorie. Inoltre i rischi possono venire da soggetti terzi a cui sono affidati servizi in outsourcing. Accanto a questi rischi

si configurano quelli relativi all’utilizzo della rete nella gestione del business: rischi di capacità di utilizzo, i rischi di frode, di utilizzo improprio

delle infrastrutture informatiche; ancora i rischi definiti “collo di bottiglia”

e la fuoriuscita involontaria di informazioni.

Esiste poi un secondo sotto-gruppo di rischi operativi detto di business. A tale insieme appartengono i rischi fortemente collegati con l’attività

svolta quindi agli investimenti realizzati. Fanno parte di questo gruppo business event risk, quali: il rischio di obsolescenza tecnica, quello di cambiamento degli assetti regolamentari, il danno di immagine e l’interruzione

del servizio. L’entità del danno generato dal manifestarsi degli eventi sopra

descritti dipende, tra l’altro, dal settore a cui appartiene l’impresa e, in alcuni casi, dalle peculiarità dell’impresa considerata (per esempio il rischio

28

regolamentare per un colosso come Microsoft è molto più accentuato di

quello di una piccola casa di software che operi in provincia e produca

software per la contabilità delle imprese locali). I rischi di sviluppo e fornitura dei prodotti (product risks) sono generalmente inclusi nei rischi operativi, almeno per gli scostamenti rispetto alle previsioni che si manifestano

in ragione di problemi imprevisti nello sviluppo e ingegnerizzazione del

prodotto, nella gestione del magazzino e anche nel packaging e nella distribuzione. L’impresa si sottopone a rischi operativi anche quando non prevede correttamente il comportamento dei principali competitors. Ciò si ripercuote sui prezzi di vendita dei prodotti e sulla quota di mercato che a loro

volta impattano negativamente sui risultati effettivi. La differenza tra questi

ultimi e i risultati attesi è capace di innescare rischi finanziari quali il

crunch delle linee di credito.

Accanto a questi rischi operativi possono verificarsi eventi negativi legati ai rapporti di partenariato e alleanza. Per esempio, la concentrazione dei fornitori o dei clienti, insieme alla gestione non oculata delle alleanze strategiche o all’errata individuazione di terzi cui affidare i servizi in

outsourcing, potrebbe compromettere il servizio prestato e, quindi, i flussi

di cassa attesi da esso. Inoltre sempre sotto il “cappello” dei rischi di business, possiamo trovare i cosiddetti rischi legali. Essi sono principalmente

riconducibili a eventi dannosi nei quali professionisti, dirigenti e top managers dell’impresa compromettono, con i loro comportamenti, il buon esito

di attività d’investimento rendendo impossibile l’incasso dei relativi flussi

di ritorno. Inoltre accanto a questi troviamo i rischi contrattuali e i cosiddetti rischi di controparte. Questi ultimi sono quelli sostenuti in conseguenza dell’affidamento di credito a clienti e fornitori.

4.2. I rischi finanziari

I rischi finanziari costituiscono il secondo gruppo di rischi sostenuti

dall’impresa. Essi sono identificabili come gli scostamenti dal risultato atteso che si originano a causa di cambiamenti nelle variabili finanziarie

(Metelli 1995). Questa definizione, senz’altro non esaustiva, ci permette

però di riferirsi alla totalità degli scostamenti che potenzialmente si verificano a causa delle decisioni di finanziamento. All’interno di tale gruppo è

poi possibile distinguere i rischi interni quali quelli di insolvenza, di controparte, di progettazione della struttura finanziaria; da quelli esterni, ovvero originati da eventi fuori dalla portata del management, ma che finiscono

per modificare il valore di stock dei finanziamenti o generare flussi non

29

previsti. Per illustrare questo secondo gruppo ci riferiremo principalmente

ai rischi di cambio (se la fonte finanziaria è espressa in valuta), di interesse,

di inflazione.

Tra i rischi finanziari interni ritroviamo il rischio di insolvenza. Esso si

manifesta quando un’impresa non è capace di fare fronte con i mezzi ordinari

alle esigenze di pagamento, esigenze che si manifestano per il normale trascorrere della vita d’impresa. Tale rischio è principalmente legato a condizioni di

mancato rispetto del rapporto organico tra investimenti realizzati e fonti finanziarie. Come avremo modo di vedere, l’impresa deve operare seguendo il principio dell’equilibrio finanziario. In particolare questo equilibrio ha la caratteristica di dover essere verificato costantemente per permettere la sopravvivenza

dell’impresa. L’adeguatezza della struttura finanziaria è quindi un fattore rilevante nella determinazione del rischio di insolvenza. Tale adeguatezza è definita sia in relazione al rapporto impieghi/fonti che a quello tra fonti di finanziamento alternative (il rapporto di leva finanziaria).

Al rischio di insolvenza dell’impresa, che costituisce una componente

del rischio di credito nella prospettiva della banca, dedicheremo il paragrafo 9; per il momento è utile ricordare come questo rischio renda necessaria

la costituzione di un fondo di garanzia per lo svolgimento delle operazioni,

il capitale sociale volto a tutelare proprio i terzi dagli esiti sfavorevoli dell’agire d’impresa.

Diverso, anche se spesso confuso con il precedente, è il rischio di liquidità. Esso si manifesta ogni volta che un’impresa presenta un’elevata

variabilità del saldo di cassa. Ciò può rendere difficile, se non addirittura

impossibile, il controllo della liquidità disponibile. In questo caso il rischio

si manifesta nella forma di un deficit di cassa che comporta uno smobilizzo

non previsto o rende necessario la negoziazione di un affidamento bancario

per effettiva elasticità di cassa. Ciò finisce per incidere sui risultati e quindi

sul valore d’impresa. In particolare, il rischio è elevato ogni qualvolta che

l’attivo circolante dell’impresa è composto da assets non prontamente liquidabili a fronte di esigenze di pagamento di breve termine.

Un altro tipo di rischio finanziario è quello legato al regolamento delle

transazioni. Sebbene non ci sia volontà di interrompere o di non effettuare

i pagamenti relativi alle attività di gestione, può accadere che la distanza

fisica o organizzativa degli operatori faccia sì che si presentino casi di insolvenza generati da cause tecniche di regolamento delle partite.

Per quanto riguarda gli altri rischi finanziari, quelli esogeni, principalmente ci riferiamo al rischio di cambio e a quello di interesse. Il primo si

manifesta quando il rapporto di cambio tra due monete nazionali viene a

modificarsi sostanzialmente. Tale evenienza può modificare i flussi di cassa

30

generati dai vari progetti di investimento che l’impresa sta realizzando o

quelli relativi agli interessi e quota-capitale annualmente dovuti sull base per

un finanziamento in valuta. Generalmente tale rischio si manifesta in presenza di realtà aziendali multi-nazionali e come rischio specifico finanziario

può essere anche molto rilevante quando l’impresa produce e vende in due o

più mercati caratterizzati da una diversa moneta di conto. In questo caso,

l’apprezzamento o il deprezzamento inatteso di una valuta può generare scostamenti anche di notevole rilievo rispetto a flussi di cassa attesi. Da ciò

emerge che il rischio di cambio ha natura duplice: è prevalentemente rischio

operativo quando gli scostamenti riguardano i minori incassi da ricavi in

Paesi terzi o maggiori costi di approvvigionamento o altre attività legate alla

gestione operativa; è finanziario quando gli scostamenti sono imputabili al

diverso apprezzamento di finanziamenti con i quali coprire gli investimenti.

In particolare il rischio ha natura squisitamente finanziaria quando lo scostamento è dovuto a variazione nel valore degli stock di finanziamento in

valuta o dei flussi di remunerazione dei finanziamenti in valuta8.

Ultima fonte di rischio finanziario a cui sono sottoposte le imprese, è il

rischio di tasso di interesse. Con tale concetto si definiscono gli scostamenti nei valori stock e nei flussi di risultato generati dalla variazione inattesa del tasso di interesse vigente sui mercati dei capitali. Tale situazione si

manifesta quando, per cause non controllabili dall’impresa, le condizioni

esterne inducono modifiche sostanziali del costo del denaro tanto da modificare l’entità del flusso di cassa disponibile. In particolare le politiche monetarie restrittive o permissive giocano un ruolo determinante nella scelta

del tasso d’interesse di ciascun Paese e sebbene esso si configuri come un

rischio esogeno (vedi più sotto), spesso si lega a uno indogeno quale quello

di struttura finanziaria squilibrata.

4.3. I rischi di mercato

Il terzo gruppo di rischi, detto dei rischi di mercato, è legato a fattori esogeni all’impresa non riferibili all’area dei finanziamenti. Si tratta

di rischi generati dalla fluttuazione del valore di mercato di alcune poste

8

Un caso ben noto di rischio finanziario legato al cambio è quello nel quale si sono imbattute centinaia di famiglie e di imprese italiane quando, per condizioni di mercato particolari,

risultava particolarmente conveniente accendere mutui in Franchi svizzeri. L’apprezzamento

di quest’ultima divisa ha portato a situazioni di rischio addirittura non sostenibili, tanto che è

dovuto intervenire il governo il quale ha predisposto misure per la conversione e consolidamento dei mutui esteri rischiosi.

31

di bilancio. In letteratura tali eventi sono anche detti rischi di posizione. In particolare, questi rischi sono presenti in imprese con attività finanziaria accentuata quali società finanziarie, le banche commerciali e

di affari, le imprese di gestione mobiliare e ogni altra impresa il cui oggetto sociale consista nella gestione di partecipazione azionarie e obbligazionarie in altre imprese o enti. In alcuni casi il rischio di mercato si

manifesta anche per alcune merci fungibili quali: l’oro e i metalli preziosi in generale o altre materie prime dette commodities. In questo caso, un’oscillazione imprevista dei prezzi di mercato può generare la necessaria svalutazione delle poste contabili con conseguenze negative sul

risultato d’impresa.

La panoramica sopra esposta non ha la pretesa di essere esaustiva; essa

può essere utilizzata, però, ai fini di una prima organizzazione e classificazione dei rischi cui un’impresa può andare incontro. Tuttavia essa risulta

inadeguata quando si vuole approfondire il problema del legame tra decisioni economico-finanziarie, rischio e valore d’impresa. Per fare, infatti,

luce sul rapporto che esiste fra tali grandezze è necessario rileggere i rischi

sopra descritti tentando di collegarli alle decisioni di investimento o di finanziamento.

Nel prossimo paragrafo impareremo a distinguere il business dal leverage risk e ha comprendere come esso venga ripartito tra i finanziatori

d’impresa. In questo caso, quindi, l’analisi sarà svolta nella prospettiva del

prenditore del rischio (azionista o obbligazionista) e non dell’impresa, come abbiamo finora fatto. Individuare i profili di rischio di ciascun investitore ci sarà utile quando tratteremo dell’entità e della natura dei capitali che

dovranno essere posti a garanzia dei rischi enunciati.

5. Rischi d’impresa: business and leverage risk9

Se volessimo rileggere l’impresa come centro dei rischi originati

dalle decisioni economico-finanziarie (investimento, finanziamento e

dividendo), l’articolato quadro disegnato nel paragrafo precedente andrebbe notevolmente a semplificarsi. I rischi sono infatti classificabili in

due classi omogenee:

• il business risk, ovvero la variabilità dei risultati conseguente agli atti

di investimento;

9

Per un approfondimento cfr. Conti C. (2006), Introduzione al Corporate Financial Risk

Management, Pearson, Milano, pp. 23 e ss.

32

•

il leverage risk, misurato dalla variabilità dei risultati a seguito delle

decisioni di finanziamento dell’impresa.

La somma delle due componenti, il rischio totale, grava sull’impresa e

costituisce, insieme alla rinuncia al consumo, la principale motivazione per

la quale gli investitori – azionisti o obbligazionisti che siano – pretendono

un rendimento.

Applicando pedissequamente la teoria neoclassica della finanza è possibile affermare che l’impresa si trova in posizione neutra rispetto ai rischi

assunti nella gestione, e ciò in quanto il rischio totale (asset risk) si trasferisce sui soggetti che finanziano l’impresa. Infatti, su di essi, quant’anche

soggetti razionali e dal portafoglio di investimenti ben diversificato, ricade

il rischio sistematico dell’investimento.

Limitandoci a osservare il rischio generato nelle attività d’impresa prima che esso “transiti” verso i suoi prenditori e trascurando, così, le politiche di diversificazione dei finanziatori, possiamo approfondire l’origine del

rischio d’impresa.

Il rischio totale d’impresa, detto asset risk, è scomponibile in business e leverage risk. I due tipi di rischio non hanno, tuttavia, le medesime caratteristiche in quanto, il business risk è connaturato all’esistenza

dell’impresa, mentre il secondo è un rischio eventuale, sebbene quasi

sempre presente.

Infatti, se come conseguenza della propria attività ogni impresa che necessiti di investimenti è soggetta al business risk, lo stesso non si può dire

per il leverage risk che emerge in modo pronunciato nel caso in cui l’impresa faccia uso di capitale di terzi. L’imprenditore può evitare di sopportare i rischi relativi al finanziamento degli investimenti non dotandosi di debito, oppure limitarne la portata e disegnando una struttura finanziaria capace di garantire solvibilità e sostenibilità. Si tratta dunque di un rischio

eventuale non presente nel “caso di scuola” in cui l’imprenditore finanziasse l’intero fabbisogno finanziario ricorrendo alle risorse proprie; in tal caso

i risultati dell’impresa sarebbero soggetti solo all’alea derivante da rischi

operativi generati dagli investimenti. Di conseguenza l’asset risk risulterebbe uguale al business risk e il valore dell’impresa (Vassets) uguale a quello

per i suoi azionisti (Vequity).

Rischio Totale = Asset Risk = Business Risk

Vassets = Vequity

Una struttura finanziaria interamente costituita da capitale proprio è,

però, un caso assai raro, più spesso confinato nelle ipotesi dei modelli rela33

tivi al rapporto tra struttura finanziaria e valore (Modigliani e Miller 1958 e

1963; Miller, 1977). Nella maggioranza dei casi, infatti, le imprese fanno

fronte al fabbisogno finanziario, ricorrendo in parte al capitale proprio, in

parte al capitale di terzi. In questo caso accanto al business risk sopra descritto, si affianca la variabilità dei risultati derivante dalle modalità con cui

l’impresa si finanzia. Tale variabilità è definita leverage risk. Il leverage

risk è dunque un rischio eventuale che l’impresa, e poi quindi i suoi finanziatori, si accollano per il ricorso al denaro di terzi.

In presenza di leverage risk e in assenza di posizioni di arbitraggio

(Modigliani e Miller 1958, Miller 1977), il rischio totale è quindi composto

da business e leverage risk. Questi, insieme, sono sopportati interamente

dai finanziatori dell’impresa secondo i criteri previsti dalla tutela dei creditori. Anche in questo caso, nella maggioranza dei casi, i residual claimers

sono innanzitutto gli azionisti sui quali ricadrà tanto il business risk che il

leverage risk generato dalle decisioni di struttura finanziaria.

Rischio Totale = Business risk + Leverage risk.

Per determinare il valore asset dell’impresa verrebbe naturale concludere che esso sia la somma del Vequity + Vdebts. Per la verità questa uguaglianza

non è verificata, principalmente a causa di alcune caratteristiche del debito

nella creazione di valore (Myers 1984).

In particolare gli interessi passivi, pagati dall’impresa come rendimento

dei capitali di terzi, sono fiscalmente deducibili e inoltre l’introduzione del

debito in impresa porta all’emergere del rischio di insolvenza e dei conseguenti costi del fallimento. Di conseguenza per calcolare il valore dell’impresa indebitata sarà necessario riprendere il “caso di scuola” sopra descritto dell’impresa unlevered per applicarvi i correttivi necessari per tenere

conto della presenza del debito.

Myers nel suo saggio del 1984 presenta il calcolo del valore di un’impresa indebitata come segue:

Vlevered = Vunlevered + BF – CF

dove il valore dell’impresa indebitata (Vlevered) è la somma algebrica del

valore dell’impresa priva di debito (Vunlevered), dei benefici fiscali associati

al debito (BF) e dei costi attesi diretti e indiretti del fallimento (CF). In sostanza il valore totale d’impresa, ma anche quello per i propri azionisti, potrà essere aumentato al crescere dell’indebitamento fino a quando il beneficio marginale del debito non eguaglierà il costo marginale del fallimento.

Nel caso di un’impresa unlevered, il Beta, che ricordiamo essere la misura utilizzata in Finanza Aziendale per misurare il rischio totale, sarà

34

uguale al Beta del capitale proprio in assenza di debito (βequity0,100), detto

anche Unlevered Beta (βunlevered).

In questo caso

βassets = βequity0,100 = βunlevered

Nel caso invece di presenza di debito, il rischio d’impresa, misurato

ancora dal Beta assets, sarà la media ponderata dei Betas delle varie fonti.

Esprimendo questa medesima relazione servendosi del Beta quale misura del rischio d’impresa possiamo scrivere:

β assets = β equity + β debts = β e

E

D

+ βd

E+D

D+E

dove βequity sarà un Beta Levered ovvero un indicatore di rischio dell’azionista di un’impresa indebitata e dove βdebts sarà la misura del rischio

dei portatori di capitale di terzi.

Il Beta del debito sarà tanto maggiore quanto più alto sarà il credit

spread (CS). Poiché Il credit spread è a sua volta funzione del merito creditizio dell’impresa (Probability of Default) e della Loss Given Default.

Nel dettaglio è illustrato proprio come sia possibile calcolare il Beta del

debito in modo indiretto dal credit spread negoziato per un titolo obbligazionario. L’equazione si ridurrebbe infatti alla seguente:

βd =

Credit spread

( Rm − R f )

Nella circostanza di un’impresa solvibile il beta del debito è zero e il rischio di business e di leverage sono entrambi sopportati dall’azionista. Nel

caso invece di insolvenza, essa comporterà il trasferimento di parte del rischio dall’azionista al creditore, cosa che si manifesterà con l’incremento

del Beta Debts. In particolare ciò avviene quando le politiche di finanziamento dell’impresa non sono coerenti con quelle di investimento e si manifestano degli squilibri di struttura finanziaria.

Concludendo, il rischio di business e quello di leverage non hanno la

medesima natura e nemmeno sono riservati loro i medesimi trattamenti.

Il business risk è infatti insito nell’attività d’impresa e può essere abbattuto solo ricorrendo a politiche di diversificazione del proprio portafoglio di investimenti. Il leverage risk è invece un rischio accessorio derivante dalle decisioni assunte in materia di copertura degli investimenti e

dalle condizioni esterne all’impresa che possono modificare l’onerosità

delle fonti finanziarie.

35

Non è quindi possibile determinare una corrispondenza tra il business

risk e l’equity risk da una parte e il leverage risk e il debts risk dall’altra.

Infatti, in ipotesi di impresa solvibile, entrambi i rischi sono sopportati

dal azionista ogni qualvolta il patrimonio netto è capiente rispetto alla perdita massima potenziale. Nel caso contrario, il manifestarsi del rischio di

insolvenza fa sì che una parte sia del rischio di business sia di quello più

ampio di leverage ricadano sul finanziatore terzo generando debts risk.

6. Adeguatezza delle fonti e rischio di struttura finanziaria

L’importanza di un’adeguata politica di finanziamento è testimoniata

dagli approfondimenti teorici della Scuola italiana, la quale ha contribuito

al dibattito sviluppando il rapporto tra copertura degli investimenti e rischio

di struttura di finanziaria (Cattaneo 1976; Pivato 1983; Fanni Duemila).

Si debbono a questo periodo gli studi sul margine di struttura e di

tesoreria (Brugger 1980; Cattaneo 1976; Cheng 1985), lo sviluppo degli

indicatori di leverage e di copertura delle immobilizzazioni e di quelli di

liquidità.

Tra gli strumenti di più semplice utilizzo, sviluppati in quegli anni, ritroviamo il prospetto fonti-impieghi. Da esso è possibile evincere con chiarezza quali investimenti il management ritenga utili alla realizzazione della

mission e quali finanziamenti siano stati attivati. In particolare, tale prospetto è l’equivalente finanziario dello stato patrimoniale dell’impresa. Si

tratta di un documento extra-contabile non richiesto dalla normativa civilistica e fiscale, ma necessario per valutare l’adeguatezza delle fonti rispetto

agli impieghi. Nella sua forma a sezioni contrapposte il prospetto presenta,

seguendo il criterio di crescente liquidità dell’investimento, le poste relative

a cespiti e disponibilità aziendali necessarie all’impresa. Dai beni difficilmente liquidabili al bene liquido per eccellenza, la moneta, si iscrivono

nella parte sinistra del prospetto i valori finanziari dei vari investimenti.

Contrapposta agli impieghi troviamo la sezione delle fonti finanziarie. Si

tratta dei finanziamenti ottenuti dall’impresa presso terzi o presso i soci, finanziamenti che garantiscono l’acquisizione dei beni per il processo produttivo. Tali fonti sono ordinate per scadenza: partendo da quelle vincolate

all’impresa per un periodo pluriennale (per esempio: capitale proprio, riserve di utili, di rivalutazione, riserve libere) e raccolte presso gli azionisti, incontriamo le obbligazioni contratte per mutui bancari o per l’emissione di

titoli di debito direttamente sul mercato finanziario, per arrivare al debito

commerciale e finire con il debito a breve termine (aperture c/c bancario,

36

sconto di portafoglio commerciale). La natura e la composizione degli impieghi e delle fonti cambia al mutare della fase di sviluppo nell’impresa.

I finanziamenti debbono essere scelti tra le fonti disponibili secondo il

principio di adeguatezza. Si individuano tre tipi di adeguatezza delle fonti

agli impieghi:

a. orizzontale;

b. verticale;

c. economica.

L’adeguatezza orizzontale è di gran lunga la più trattata in letteratura

(Cattaneo 1976, Brugger 1980) e si verifica quando le fonti sono omogenee

per natura e scadenza agli investimenti che vanno a finanziare. Una misura

dell’adeguatezza orizzontale è quella del margine di struttura e di tesoreria

utilizzati già da molti anni in letteratura. Entrambi hanno però il limite di

calcolare l’adeguatezza servendosi di valori assoluti e quindi di non essere

capace di catturare il margine relativo di copertura e di tesoreria. Per questo

motivo, nel caso del primo, si è soliti servirsi del rapporto di copertura delle

immobilizzazioni, che costituisce l’equivalente in forma di rapporto del

margine di struttura stesso. L’altro margine utilizzato per valutare l’adeguatezza orizzontale è il margine di tesoreria che viene calcolato sottraendo

dalle poste liquide dell’attivo corrente i debiti finanziari e commerciali a

brevissima scadenza. Tale margine, come già il precedente, ha una versione

in forma di rapporto nell’acid ratio, uno degli indicatori di liquidità maggiormente utilizzati in letteratura insieme al current ratio e al quick ratio.

Proprio l’adeguatezza orizzontale nelle poste di bilancio di brevissimo

termine scongiura l’insolvenza e rende possibili il raggiungimento dell’equilibrio finanziario dell’impresa.

L’adeguatezza verticale pone l’accento sulle proporzioni relative delle

fonti di finanziamento ed è capace di segnalare situazioni di squilibrio nella

scelta dei finanziamenti nella forma di eccessivo indebitamento rispetto al

capitale proprio. Per misurare l’adeguatezza verticale possono essere utilizzati i ratio di composizione del capitale aziendale [D/(D+E)] ed E/(D+E)

oppure il conosciuto rapporto di leva finanziaria o D/E).

Quest’ultimo, in particolare, segnala quante volte il debito sottoscritto

dall’impresa sopravanza il capitale netto investito. Si tratta di un indicatore

relativo di adeguatezza in quanto due grandezze che partecipano alla struttura

finanziaria d’impresa vengono messe a confronto le une con le altre. Per questo motivo tale indice è utilizzato confrontandolo con quello di imprese simili

operanti nel medesimo settore e assimilabili alle prime per natura dei flussi

finanziari generati e per rischio a cui sottopongono l’investitore.

L’adeguatezza economica della struttura dei finanziamenti viene sod-

37

disfatta quando la gestione corrente è capace di generare ricchezza sufficiente al “servizio del debito”, ovvero alla copertura degli oneri finanziari

generati dal ricorso all’indebitamento. Il debito, infatti, non genera di per sé

squilibri finanziari. Essi si verificano solo nel caso in cui la redditività operativa dell’impresa, ovvero il reddito operativo ante interessi, non sia capiente rispetto agli interessi passivi originati dal debito stesso. In altre parole, quando EBIT (1 – tc) < Oneri Finanziari. In questo caso, non solo tutta

la redditività operativa è assorbita dal servizio del debito, ma anche una

parte di tali costi costituiscono perdite che vanno a erodere il capitale proprio dell’impresa. Se questa situazione permane nel tempo, l’impresa è destinata a uno squilibrio strutturale e subentra lo stato di sofferenza e crisi.

Proprio per calcolare la capacità dei flussi di cassa di servire il debito

sono state sviluppate in letteratura e prassi una serie di indicatori capaci di

valutare l’effettiva copertura delle politiche di finanziamento da terzi.

Tra i più utilizzati ricordiamo, dal punto di vista prettamente contabile,

il rapporto:

EBITDA

Indice di copertura degli oneri finanziari =

Oneri finanziari

che mette in rapporto il reddito operativo ante ammortamenti, svalutazioni,

oneri finanziari e imposte (EBITDA) con i soli oneri finanziari. Tale indice

non tiene conto della quota capitale oggetto di rimborso che, sommata agli

oneri finanziari, va, invece, a costituire il denominatore (Total Debt Service) dell’indice conosciuto nella prassi e in letteratura come Debt Service

Coverage Ratio (DSCR):

DSCR =

EBIT

Total debt service

oppure una sua variante finanziaria al cui numeratore troviamo il flusso di

cassa disponibile per i finanziatori (FCFF):

DSCR Fin =

FCFF

Total debt service

Qualora gli indicatori sopra descritti assumano valori uguali o inferiori

a uno, si verificherà l’impossibilità oggettiva per l’impresa di fare fronte

alle uscite originate dall’indebitamento con la liquidità generata dall’attività

operativa. Tale circostanza, tuttavia, non costituisce di per sé un elemento

sufficiente all’emergere dell’insolvenza in quanto il management può, teo-

38

ricamente, reperire nuove risorse nelle altre aree del rendiconto finanziario,

ovvero in quella del debito o in quella del capitale proprio. La copertura del

debito è dunque condizione necessaria alla sopravvivenza dell’impresa nel

lungo termine e a un corretta ripartizione del rischio sui soggetti prenditori,

ma di per sé non è sufficiente a garantirne la solvibilità.

Infatti, l’insolvenza potrebbe manifestarsi a causa degli sfasamenti

temporali del ciclo monetario, responsabili delle tensioni di liquidità e ciò

in presenza anche di flussi di cassa annuali superiori al servizio del debito.

Non è questa la sede per approfondire il tema dell’adeguatezza patrimoniale ed economica, in questa sede ci preme di sottolineare come la funzione tecnica di produzione e adattamento e quella produttiva di finanziamenti siano centrali nelle attività d’impresa e fortemente collegate tra loro.

Proprio il mancato coordinamento, abbiamo visto, genera rischio d’impresa, in questo caso rischio di struttura finanziaria che è inserito tra i rischi

finanziari interni.

7. Il rischio e le fasi del ciclo di vita di un’impresa

Il rischio, che come abbiamo già detto nel par. 1 è originato dalle condizioni di incertezza nelle quali gli investimenti vengono assunti, può

emergere in modo difforme nella varie fasi di crescita dell’impresa. Volendo tracciare un percorso ideale di crescita dalla formazione della business

idea fino all’impresa complessa, possiamo tentare di illustrare il rapporto

tra investimenti e finanziamenti, e il rischio tipico di ogni fase di sviluppo

dell’impresa.

La fase di genesi (start-up) è quella in cui l’imprenditore formalizza la

business idea e definisce gli assetti organizzativi, strategici e proprietari

iniziali. In particolare, in questa fase, l’imprenditore pioniere è tenuto a selezionare gli investimenti iniziali per l’avvio dell’attività e a reperire, prevalentemente dalle proprie disponibilità – attraverso il conferimento – le

fonti finanziarie. Il primo atto di finanziamento dell’impresa è il conferimento del capitale sociale in sede di costituzione al quale normalmente seguono fonti finanziarie di terzi: principalmente nella forma dell’indebitamento bancario di breve e di medio lungo termine. In questa fase primaria

di sviluppo, si avviano le attività di produzione e adattamento di beni e servizi e, proprio a causa della novità, si verificano più spesso che nelle fasi

successive, rischi operativi relativi: ai materiali utilizzati, all’organizzazione del processo produttivo e a quella dei canali distributivi. Per questi

motivi la copertura degli investimenti iniziali è prevalentemente operata at-

39

traverso fondi propri e solo per la parte relativa alle attrezzature e alla

strutture produttive si ricorre al debito. Solo in questo caso, accanto al rischio operativo, si affianca quello derivato di struttura finanziaria (Floreani

2005), rischio che abbiamo visto emergere a causa di un’inadeguata copertura dei fabbisogni finanziari. In questa fase la composizione delle fonti è

inizialmente sbilanciata verso il capitale proprio, mentre il rapporto D/E

aumenta velocemente con l’utilizzo del debito bancario, sia esso a breve o a

medio lungo termine.

La fase successiva, quella di espansione dell’impresa, ha come obiettivo

quello del consolidamento delle attività, della crescita della quota di mercato e

di ampliamento dei canali distributivi, anche oltre i confini nazionali. Gli investimenti tipici di questa fase sono quelli relativi alla crescita della quota di