Il testo, con adattamenti minimi, è quello pubblicato col titolo Il Johnson Wax

Bldg di F. Ll. Wright, in In Architettura, giornale della progettazione, n. 6/7 - giugno

1980, pp. 12-13.

Il Johnson Wax Building

di Frank Lloyd Wright

Marcello Panzarella

A venti anni dalla sua scomparsa F. Ll. Wright è oggi praticamente uno

sconosciuto.[*]

La sua lezione appare del tutto ignorata, la sua figura fraintesa; nelle scuole di

architettura, poi, non è infrequente trovare chi lo liquidi con qualche battuta

sbrigativa: architetto per nababbi, per esempio. E cioè le circostanze scambiate per

la sostanza.

Ci si è dimenticati, appunto, della sua grande lezione sullo spazio, del suo

insegnamento sulla creazione delle molteplici dimensioni delle realtà fisica.

E in fondo che ciò avvenga è abbastanza comprensibile: l'architettura di Wright è

senz'altro difficile, non è "copiabile".

Nel campo degli studi critici sull'architettura, soprattutto quelli di casa nostra, lo si

è anche volentieri snobbato. Bruno Zevi, in Italia, è rimasto praticamente un

isolato: la sua operazione, d'altra parte, è risultata troppo scopertamente colonialistica, un tentativo impensabile di imporre integralmente il "verbo" del Maestro.

Forse solo Carlo Scarpa, tra gli italiani, seppe trovare un modo, ovviamente

progettuale, di accostarsi in modo originale a Wright. Per moltissimi altri questi è

invece rimasto indecifrabile, quasi un indiano o un pellerossa.

Tuttavia, o forse proprio per questo motivo, mi sembra che proporre ancora

l'attenzione per Wright potrebbe essere di qualche utilità: nonostante tutto, e

malgrado le fughe nel disegnato [*], tra i progettisti italiani resiste un interesse

concreto per l'architettura reale.

Partito dal Loop di Chicago e diretto verso settentrione il solito

Greyhound ci lascerà a Racine, dopo un viaggio di tre ore e un

percorso di settanta miglia lungo la costa occidentale dell'immenso

lago Michigan.

Per attraversare la fascia industriale nord di Chicago se ne va quasi

un'ora. Alla velocità di 20-25 miglia orarie, stabilimenti, depositi,

parchi ferroviari, nodi autostradali, stazioni di servizio, pizzerie,

aeroporti, cimiteri, acquitrini scorrono.

Qualche sosta, anche, presso stazioni minori, a raccogliere posta e

passeggeri. E poi ancora sulla via.

Lasciato il sistema delle Interstate Highways eccoci infine sulla Sheridan

Road, una strada alberata, stretta e diritta.

Qui il paesaggio suburbano è più gentile. L'edilizia residenziale, gli

ultimi epigoni del Palladio, ha episodi anche notevoli, versione shingle,

disseminati entro un bosco luminoso, che per miglia e miglia s'estende

sul territorio piatto della costa.

A intervalli la densità della vegetazione diminuisce e quella del

costruito aumenta.

Si va per Waukeegan, Zion, Kenosha - città? campagna? - e sempre

sulla Sheridan Road. Ma infine, alta dietro il costruito nuovamente

fitto, la torre appare.

Siamo a Racine, Wisconsin.

Racine è una linda ma al contempo sciatta, e tipica, piccola città degli

Stati Uniti. Più che una città è un'area urbana. Le case unifamiliari di

legno, bianche, verdi o gialle, ma stinte, hanno timpani sui portici, e

un fazzoletto d'erba e d'orto sul fronte e sul retro, e scandiscono, qui

come in tutti i suburbi d'America, le griglia ortogonale delle streets e

delle avenues.

Edifici di quattro o cinque piani, in mattoni e cemento armato o in

vetro e acciaio, sono quelli delle amministrazioni pubbliche o private,

delle fabbriche, degli stabilimenti. Tra case, fabbriche, e uffici non c'è

un confine preciso.

L'edificio della Johnson Wax, che si trova in questo stesso contesto, se

ne distingue tuttavia del tutto, con la sua torre di mattoni e vetro, alta

quattordici piani sulla pianura.

Il resto dell'edificio, però, con la sua bassa estensione giacente, si

scopre solo da vicino. Ed è diverso sostanzialmente da tutto ciò che lo

circonda, sia per il modo netto di definire lo spazio esterno, l'altro da

sé, sia per il suo costituirsi come continuum omogeneo al cospetto

dell'eterogeneità che lo circonda. Nella definizione di questa continuità

parte notevole ha l'uso dei materiali, il mattone e il vetro, impiegati

con molta conseguenza.

Da una parte dunque una dichiarazione di distinzione e riconoscibilità

nette, dall'altra una diversità di scale alle quali questa riconoscibilità fa

riferimento, e cioè una scala urbana, demandata alla torre, e una scala

locale, il cui campo è grosso modo quello racchiuso dalle vie

perimetrali. Sappiamo che la decisione di operare un coinvolgimento

della scala urbana non risale al primo progetto, che è del 1936, ma al

1947, anno in cui, già realizzata la costruzione prevista, ne fu

commissionato a Wright l'ampliamento, per accogliervi i laboratori di

ricerca (torre e corte).

Conviene intanto dare conto della mole dell'edificio, in sé (misure e

conformazione) e per rapporto. Faremo ciò girandogli attorno, e poi

penetrandovi.

La costruzione, che occupa un'area rettangolare di 80 x 160 metri

circa, appare come una montagna, particolarmente radicata e

potente nel basamento e articolata in modo più vario nelle sue vette

interne, delle quali una, la torre, è del tutto singolare. Girando attorno

all'edificio questa torre appare sempre sullo sfondo, difesa dalla

cortina di mura, come al centro di una cittadella.

E in effetti ci accorgiamo che essa è posta in posizione centrale

all'interno di una corte bassa e pressoché quadrata. Poiché contiene

dei laboratori di ricerca essa deve essere accessibile solo a pochi

addetti; ecco dunque che il suo attacco a terra nient'altro è che la sua

radice, il fusto centrale, circondato dal vuoto racchiuso della corte,

senza accessi sul piano di campagna, mentre il collegamento avviene

tramite un link aereo che la lega a quelli che si potrebbero ben

chiamare i “penetrali” della parte originale del complesso.

L'aspetto che l'edificio ha come di una montagna è particolarmente

accentuato in una delle due metà del rettangolo, e cioè nella parte

originale, costituendo l'altra la corte di cui abbiamo già parlato.

Questa “montagna” appare costituita di strati sovrapposti; tutto tende

a sottolineare questa stratificazione: i ricorsi di mattoni rossi di cui è

costituito il muro, le fasce di arenaria che fungono da copertina, altre

fasce, fatte di tubazioni continue di vetro pyrex, legate e sovrapposte,

che corrono lungo il perimetro in luogo di cornice, e anche, in testata,

un basamento largo e imponente, e infine, in alto, dislocazioni

arretrate di volumi cilindrici sovrapposti.

Il dato della compattezza e della chiusura risulta pressoché costante

girando attorno al rettangolo. Come mai? E come mai proprio in

Wright? La risposta è tutto intorno: per tre lati l'edificio è circondato

dall'edilizia residenziale minuta e sparsa che con i suoi portici e i suoi

timpani si attesta sui viali, mentre dal quarto lato, che è uno dei due

lunghi, una via privata si allarga in uno spiazzo circondato dai vecchi

stabilimenti originari della fabbrica, con ciminiere, torri d'acqua e

tralicci.

Nulla di più repulsivo per il progettista che aveva appena terminato di

costruire a Bear Run la casa sulla cascata. Ecco dunque il carattere

immediatamente introverso dell'edificio. Esso anzi attira subito a sé

l'attenzione, e lo sguardo corre sulla superficie liscia di mattoni, sulle

fasce di tubi che riflettono la luce del sole, e scivola sulla parete curva

agli angoli, e che si incurva ancora su entrambi i lati lunghi verso due

simmetrici imbuti oscuri.

È qui che la superficie si fa spazio, è in questo risucchio che la terza

dimensione nasce e la quarta pare farsi più densa. S'inizia un viaggio.

Entriamo.

Cavità, oscurità, schiacciamento, tocchiamo il soffitto con la mano.

Ben strano soffitto. Esili colonne dendriformi, rastremate in basso,

s'allargano poco più su del nostro capo a formare un pulvino a

soffietto, un ombrello, un fungo, e si rincorrono in file parallele verso

il fondo contro il quale chi proviene dall'imbuto opposto si profila

come una sagoma scura. Perché questo è divenuto l'esterno:

nient'altro che una luce abbacinante.

Lo spazio dentro il quale siamo stati come risucchiati – questo basso

portico destinato a parcheggio – continua con sicurezza a indicarci la

via. Al nostro fianco, parallelamente alla direzione del nostro

sopraggiungere, ci attrae uno splendore di ottone e vetri. Il

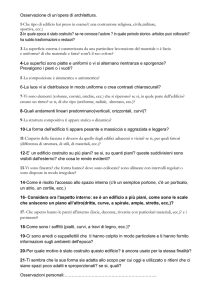

dall’alto:

accesso

lobby

sala uffici principale

balconata della lobby

percorso ha una svolta, si sale anche qualche gradino, ma il soffitto è

sempre alla stessa altezza: un ulteriore schiacciamento dello spazio. La

vetrata che, larga di fronte a noi, si dispiega per 14 o 15 metri, è come

un preludio, una promessa di profondità interne e luminose.

Varcata la soglia improvvisamente luce e spazio esplodono. Lo

schiacciamento dello spazio, che ha raggiunto il massimo di tutto

l'edificio proprio sopra l'ultimo gradino, qui si libera, e non solo in

propagazioni orizzontali, delle quali avevamo intravisto la profondità,

ma anche, di sorpresa, esplodendo vertiginosamente verso l'alto, verso

la maggiore altezza di tutto lo stesso edificio.

Questa lobby, questa sala d'ingresso, è a tutt'altezza, è un pozzo – ci

ricorda il Larkin Building – sul quale s'affacciano tutti i livelli, un

pozzo rettangolare che si estende a destra e a sinistra e che ai due lati

estremi, quelli brevi, si incurva e si perde in altri recessi. Guardando la

pianta ci accorgiamo che queste profondità laterali avvolgono dei

corpi cilindrici, le scale, disposte simmetricamente sui due lati corti

della lobby. Ma di che sono fatte le pareti di questo pozzo? Esse non

sono piene, sono semplici giaciture di parapetti che girano tutt'intorno

sui due livelli.

Di fronte a noi, oltre questa labile e cedevole definizione di parete,

intravediamo uno spazio immenso. Per raggiungerlo sottostiamo a

uno schiacciamento ulteriore, passiamo sotto una specie di ponte,

come una C rovescia, leggibile in sezione, e ci troviamo quasi a

galleggiare in uno spazio apparentemente senza limiti, fatto di luce e di

sole relazioni interne.

È una grande sala ipostila, una selva ordinata di steli e funghi. Sono

queste colonne che creano lo spazio, misurandolo, all'interno di un

bozzolo di luce soffusa. La luce piove dalle fasce orizzontali continue

di tubi di vetro, poste dove avrebbero dovuto incontrarsi tetto e

parete, e cade radente alla parete stessa, quasi smaterializzandola.

Questa, agli angoli, non ha spigoli ma curve, e non si incontra col

soffitto, che del resto non c'è: le colonne si aprono in alto in funghi

circolari e tra l'uno e l'altro circolo piove altra luce, da un tessuto

ortogonale di altri tubi di vetro. Le colonne, oltre a misurare la

profondità orizzontale dello spazio, ne guidano anche la

comprensione verticale, dotate come sono di una dinamicità

ascendente, che ci porta dal loro piede sottile per sezioni via via

maggiori fino all'ombrello conclusivo. Ognuna di esse, in realtà,

costituisce un'unità statica autosufficiente, mentre l'insieme connesso

di esse, ognuna tangente col suo ombrello all'analogo ombrello delle

altre, costituisce la giacitura orizzontale di copertura.

Oltre alla luce radente, un altro elemento contribuisce a dissolvere la

materialità dell'involucro delle pareti, ed è il piano ammezzato che

corre tutto intorno alla sala, come una balconata continua. Esso ci

rimanda alla prima delle stratificazioni osservate sull'esterno.

La presenza delle persone, qui come nel successivo Guggenheim

Museum, è essenziale. Esse danno un significato all'insieme; la loro

presenza distribuita su tutto il fondo, gli impiegati e le segretarie seduti

ai tavoli, ci rimandano all'immagine di una cattedrale, forse anche di

una moschea, dunque a una concezione mistica del lavoro. Si lavora in

silenzio. C'è silenzio. Il ticchettio delle dattilografe scivola su un

pavimento di linoleum e si spegne. Ecco creato un paesaggio tutto

interno, del tutto inimmaginabile, ammettiamolo, se ne osservassimo

soltanto la pianta. Un paesaggio nel quale la luce è protagonista,

riflessa nel rosso spento del pavimento, nell'ottone dorato dei

corrimano, nel verde nel giallo e nel bianco-crema delle fonti luminose

e sulle colonne.

Quali altri spazi dell'architettura moderna possono venirci in mente, al

cospetto di questo? Forse solo le biblioteche di Alvar Aalto.

Dopo la sequenza spaziale che ci ha condotti fin qui, sembra che il

gioco delle alternanze debba riprendere man mano che cominciamo a

salire. Le scale – ricordiamone la collocazione in pianta – si

avvolgono all'interno di cilindri. Ad ogni loro sbocco al piano

successivo si passa dall'angusto e oscuro all'ampio e luminoso: la

prospettiva è sempre quella della grande sala. Man mano che si sale il

paesaggio si amplia. Dalla balconata stesa a ponte tra la sala e la lobby si

scorge già tutto: l'oscurità del portico dei parcheggi, la luce della sala,

chi entra, chi esce, l'alto, il basso.

Gli ascensori, in pianta quasi un gemmazione cilindrica del fusto delle

scale, sono gabbie d'ottone entro altre gabbie anch'esse cilindriche e

d'ottone. Salgono e scendono silenziosi, col loro faro di luce. Il loro

essere esposti non è casuale. Stando a guardarli, vedendoli passare,

senti la vita dell'edificio scorrere.

Giunti infine all'ultimo livello della lobby possiamo toccare con mano

l'ombrello dei pilastri a fungo, che qui si aprono.

Il pulvino, che segna il passaggio dal gambo al disco, possiede qui,

nella sua conformazione a soffietto, un numero di anelli inferiore a

quello che è nella sala, numero che a sua volta è inferiore a quello che

è nel portico dei parcheggi. Tre sezioni comparate ci danno conto del

perché: il cerchio dell'ombrello è costante, se vogliamo è un modulo

che ordina in pianta l'edificio, e costante è anche la sezione del gambo

al piede e il suo incremento in ragione dell'altezza, quindi, a disparità

di altezza raggiunta, l'entità del raccordo necessario è differente.

Di conseguenza, anche qui in alto, il numero di questi anelli ci indica

a quale livello ci troviamo, e sapere che questo pilastro viene su dal

basso, e che insomma è come un albero che ha quassù la sua chioma.

Questo stesso concetto, letteralmente organico, sembra informare la

concezione della torre dei laboratori. Dal suo fusto centrale, in cui

sono alloggiati scale e ascensori, e tutti i cavedi dei servizi, si dipartono

a sbalzo mensole alternativamente circolari e quadrate, dallo spigolo

smussato, le prime planimetricamente inscritte nelle seconde.

La torre, alta circa 40 metri, in una prima versione del progetto di

ampliamento è disegnata addirittura con i piani progressivamente

aggettanti, fatto che conferma la somiglianza della sua concezione con

quella della colonna a fungo.

L'ampliamento degli Uffici Johnson, con l'aggiunta dei laboratori,

comportò un intero ripensamento del complesso.

Wright scriveva proprio in quegli anni: “Concepite dunque gli edifici

con l'immaginazione, non sulla carta, ma nella mente, con cura

esaustiva, prima di prendere la matita. Lasciate che l'edificio, vivendo

nella fantasia, cresca con gradualità e assuma una forma sempre più

definita, che sarà poi tradotta sul tavolo da disegno”. 1

Come modificare, allora, un edificio già completamente definito,

pensato come un unicum fin dal primo momento?

Gli organismi di Wright crescono durante il progetto, con gradualità, e

poi si definiscono. Il loro mutamento è affidato alla mutevolezza del

percorso attraverso il loro corpo, non a una modificabilità generica.

Ecco perciò che si presentò la necessità di riprogettare tutto, lasciando

all'edificio i medesimi caratteri di plasticità e continuità spaziale,

lasciando cioè che esso continuasse ad essere quale era stato pensato.

Bisognava quindi individuare il luogo in cui l'edificio potesse

permettersi di modificarsi e di restare contemporaneamente se stesso:

ciò fu individuato in una porzione del non-spazio esterno, che fu

trasformata in corte, cioè un esterno racchiuso, ma capace di

comunicare, come faceva già prima, con il basso portico dei parcheggi.

Questa corte garantisce alla torre una protezione analoga a quella che

nel corpo originario serve a negazione dello spazio esterno. Ma poiché

allo stesso tempo si trattava di un esterno che, benché racchiuso,

doveva ancora fungere da “vuoto” nei rapporti col corpo originario,

ecco che il desiderio di fare una torre poteva conciliarsi perfettamente

con le necessità dell'occasione, in cui occorreva occupare uno spazio

planimetricamente minimo e perciò svilupparsi solo in altezza.

Se la struttura di questa torre per un verso ricorda la concezione dei

pilastri a fungo e per altri rimanda ai progetti di grattacieli a fittone

centrale, come il St. Mark in the Bouwerie di New York (tradotto negli

anni cinquanta nella Price Tower a Bartlesville), d'altra parte la sua

definizione è coerente, linguisticamente, ma anche concettualmente,

col resto di tutto l'organismo.

Lo spazio interno della torre, inoltre, ha una continuità con quello

dell'organismo originario, e, se si vuole, lo si può considerare come

l'interno più recondito di tutto il complesso.

Si è detto, a proposito di questa costruzione, e di quelle che Wright

progettò negli stessi anni, che qui sarebbe finalmente evidente

l'influsso della architettura europea contemporanea. A parte il fatto

che il gioco dei rimandi è effettivamente più complesso di quanto non

possa sembrare a prima vista, (già nel primo Wright, in Dudok, in

Oud e altri, di qua e di là dell'Atlantico, si ritrovano accenti simili) è

anche vero che nel Johnson Wax Building è piuttosto sulla pelle, e

sugli attributi lessicali più superficiali, che è possibile effettuare un

riscontro. Che l'Esposizione degli Architetti Europei, nel 1932 al

M.O.M.A. di New York, non abbia lasciato Wright indifferente è

evidente, ma, come dicevo, più dal punto di vista del linguaggio della

“scatola”, che non nella organizzazione sintattica delle sequenze

spaziali.

Un'ultima annotazione: fin oggi non è reperibile in commercio alcuna

pubblicazione con la documentazione grafica integrale dell'edificio nel

suo stato attuale.

NOTA FUORI NUMERO

[*] Il computo degli anni e le osservazioni sull’attualità dell’architettura sono

riferiti al 1980.

NOTA CON RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1

F.LL. WRIGHT, On Architecture. Selected writings edited by Frederick Gutheim,

Grosset & Dunlap, New York 1941.

HENRY RUSSELL HITCHCOCK, In the Nature of Materials. The Buildings of Frank

Lloyd Wright, 1887-1941, Duell, Sloane and Pearce, New York 1942.

F.LL. WRIGHT, A Testament, Horizon Press, New York 1957.

PETER BLAKE, Frank Lloyd Wright, Penguin Books, London 1960.

VINCENT SCULLY, Frank Lloyd Wright, Braziller, New York 1960.

MARTIN PAWLEY, Frank Lloyd Wright public buildings, Thames & Hudson,

London 1970.

ARATA ISOZAKI, F.Ll. Wright. Johnson & Son Administration Building and Research

Tower, Racine, Wisconsin, 1936-39, edited and photographed by Yukio Futagawa,

Global Architecture, A.D.A., Tokio 1970.

EDWARD FRANK, Pensiero organico e architettura wrightiana, Dedalo, Bari 1978.

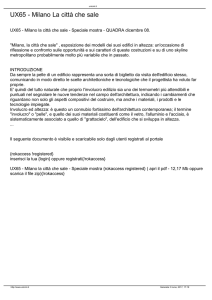

Pianta della zona

amministrativa

(1939)

1. lobby di ingresso

2. sala uffici principale

3. balconata perimetrale

4. passerella

5. sala conferenze

6. parcheggio