ACHAB

Rivista di Antropologia

2009 numero XIV

Università degli Studi di Milano-Bicocca

AChAB - Rivista di Antropologia

Numero XIV - giugno 2009

Direttore Responsabile

Matteo Scanni

Direzione editoriale

Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi

Redazione

Paola Abenante, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi, Fabio Vicini

Progetto Grafico

Lorenzo D'Angelo

Referente del sito

Antonio De Lauri

Tiratura: 500 copie

Pubblicazione realizzata con il finanziamento del Bando "1000 lire", Università degli Studi di Milano

Bicocca

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 697 - 27 settembre 2005

ISSN: 1971-7954 (versione online); 1971-7946 (testo stampato)

Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del dominio di alcune immagini qui pubblicate. Gli autori sono

invitati a contattarci.

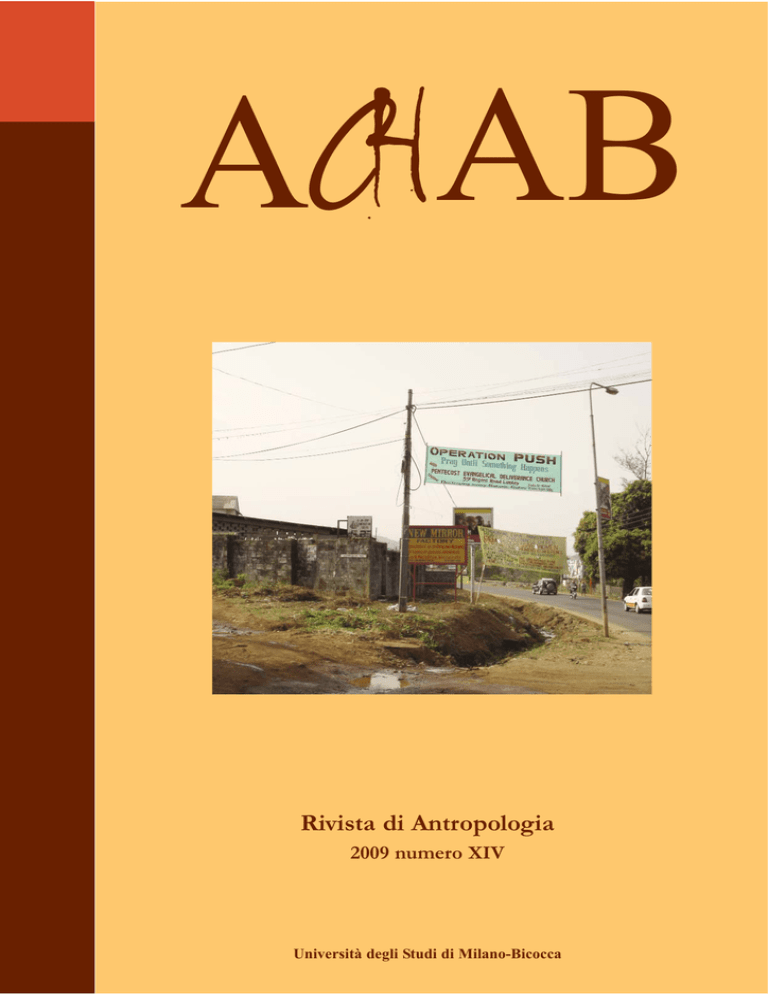

* Immagine in copertina di Lorenzo D’Angelo, Pray Until Something Happens, Freetown, Sierra Leone, 2007

Se volete collaborare con la rivista inviando vostri articoli o contattare gli autori,

scrivete a: [email protected]

ACHAB

In questo numero...

3

Lévi-Strauss: Quale eredità per l'antropologia del XXI secolo

di Pietro Scarduelli

6

Antropologia, filosofia, diritto e mondo moderno: dieci anni dopo un colloquio

con Lévi-Strauss

di Lorenzo Scintillani

14

Il pensiero selvaggio nell’era elettrica

di Gianni Trimarchi

17

Lévi Strauss in classe

La top ten dell’antropologia strutturalista

di Fabio Dei

22

Lévi-Strauss erudita

Alcune note critiche sulla genealogia e attualità del pensiero lévistraussiano

di Michele Parodi

29

Suole di vento

Jean Rouch fra antropologia e cinema

di Alessandro Jedlowski

36

Il consumo di funghi allucinogeni fra i Mazatechi della Sierra di Oaxaca nel

mutamento del contesto storico e sociale

di Fabio Pettirino

43

Il gioco del calcio: fra campo, campi e mass media

Interrogativi ed argomenti per un’ antropologia dello sport

di Sara Ferrari

49

La selva degli uomini

Riflessioni sul tema del suicidio nel contesto migratorio

di Davide Bruno

53

La crisi ambientale del lago d’Aral tra realtà e percezione

di Stefano Piastra

58

O fenomeno da intolerancia religiosa

Produtor de novas identidades sociais no interior da religião afro-brasileira

di Álvaro

Roberto Pires

1

ACHAB

64

Recensione : Identità catodiche, rappresentazioni mediatiche di appartenenze collettive

di Pietro Vereni

a cura di : Gianni Trimarchi

66

Recensione : Il Contemporaneo

di Giorgio Agamben

a cura di : Valerio Fusi

2

ACHAB

Lévi-Strauss: quale eredità per l'antropologia del XXI secolo

di Pietro Scarduelli

Lévi-Strauss compie cento anni. Per le culture che

quantificano il tempo e che lo calcolano mediante il sistema

decimale, 'cento' è un numero 'pieno', dotato di notevole valore

simbolico. A ciò si aggiunge la considerazione che i pochi che

toccano il secolo di vita superano di molto la durata media

della vita umana e suscitano stupore e ammirazione. In terzo

luogo è un dato di fatto che Lévi-Strauss, a prescindere dai

suoi compleanni, è entrato a fare parte ormai da decenni

dell'Olimpo dei grandi antropologi del XX secolo. Tutto ciò

concorre a fare di questa scadenza un evento che merita una

celebrazione. Il modo migliore per celebrare un antropologo è

ovviamente offrire un contributo alla riflessione sul posto che

occupa nella storia delle teorie antropologiche. È vero che su

questo tema sono stati scritti innumerevoli libri e saggi e che

un contributo significativo a questo dibattito è stato dato

proprio dall'Italia, dove le opere di Lévi-Strauss vennero

tradotte già negli anni Sessanta e lo strutturalismo si è diffuso

ed è stato assimilato e dibattuto non solo in campo

antropologico ma anche filosofico. Può quindi sembrare che

questo tema sia già stato trattato a sufficienza. Io però vorrei

porre la questione in altri termini. Non intendo proporre una

riflessione sullo strutturalismo, questione troppo complessa

per essere affrontata in queste pagine, ma piuttosto su ciò che

dallo strutturalismo può attingere un'antropologia che ormai ha

imboccato altre strade. In altri termini: che cosa può essere

conservato del pensiero di Lévi-Strauss dall'antropologia che

si affaccia al XXI secolo?

A prima vista, nel panorama dell'antropologia di questi

ultimi anni, sembra che del pensiero di Lévi-Strauss sia

rimasto poco o nulla. Lo strutturalismo di Lévi-Strauss è una

delle ultime cattedrali teoriche edificate dall'antropologia,

probabilmente la più elegante, la più raffinata. In seguito, a

partire dagli anni Ottanta, si è delineata all'interno della

disciplina una progressiva caduta d'interesse nei confronti

delle teorie 'forti'. In proposito osservo, per inciso, che questo

'collasso' teorico si verifica in una congiuntura storica

caratterizzata dal crollo delle ideologie; fra i due fenomeni vi

è, a mio avviso, un nesso che probabilmente, in altra sede,

meriterebbe di essere analizzato. Per quanto attiene al

tramonto delle grandi teorizzazioni in campo antropologico il

'merito' (se così lo vogliano definire) va alla revisione critica

(impietosa, spesso eccessiva) operata dall'antropologia

interpretativa e post-moderna, che ha liquidato le concezioni

essenzialiste delle culture umane, le teorie che a tali

concezioni si ispirano (funzionalismo, strutturalfunzionalismo,

strutturalismo, ecologia culturale) e i loro corollari

metodologici (ad esempio il modo di intendere la raccolta dei

dati sul campo). Gli attacchi dell'antropologia post-moderna

hanno avuto come effetto non solo l'espulsione

dall'antropologia di ogni prospettiva essenzialista; il rigetto

delle vecchie teorie si è trasformato in un atteggiamento di

diffidenza indiscriminata nei confronti di tutti i paradigmi e

delle teorie forti. La conseguenza è stata l'abbandono da parte

delle nuove generazioni di studiosi delle due ultime grandi

teorie nate in ambito antropologico: lo strutturalismo e

l'ecologia culturale neoevoluzionista. Il panorama della

disciplina degli ultimi decenni è caratterizzato dall'assenza di

paradigmi e di modelli solidamente strutturati e dal prevalere

dell'eclettismo e del bricolage teorico.

Fra gli antropologi oggi nessuno si ispira più allo

strutturalismo lévistraussiano. Questo silenzio significa che

nulla di questo grande corpus teorico è ritenuto utilizzabile? Io

vorrei indicare almeno due aspetti dello strutturalismo che

considero patrimonio irrinunciabile dell'antropologia. Il primo

è il rapporto fra cultura e linguaggio. Ponendo questo tema al

centro della propria riflessione Lévi-Strauss si colloca nel

solco di un filone antropologico in cui è preceduto da Boas,

che aveva sostenuto la 'equipotenza' di tutte le lingue umane e

sottolineato l'importanza delle lingue indigene come via

d'accesso alla comprensione delle culture, Malinowski che

aveva legato il significato degli enunciati verbali al loro uso e

al contesto in cui vengono prodotti, Whorf, sostenitore della

teoria secondo cui dalle categorie linguistiche dipendono le

categorie fondamentali del pensiero.

Lo strutturalismo si caratterizza perché disegna il rapporto

cultura-linguaggio in termini di radicale dipendenza della

prima dal secondo, una dipendenza che in seguito, negli anni

Ottanta e Novanta, è stata messa in discussione da prospettive

teoriche che tendono a ridisegnare il rapporto fra linguaggio e

cultura ridimensionando portata e influenza del primo sulla

seconda (Bloch, D'Andrade, Strauss e Quinn). Ciò a mio

avviso non intacca la rilevanza del contributo lèvistraussiano.

Lévi-Strauss più di ogni altro antropologo sostiene la natura

linguistica dei fenomeni culturali, utilizzando la struttura della

lingua (più precisamente la sua struttura fonologica) come

modello per la comprensione della cultura nei suoi diversi

3

ACHAB

aspetti, dalle relazioni di parentela ai miti. Ciò lo porta a

formulare una tesi che rappresenta uno dei suoi contributi

teorici più rilevanti alla riflessione antropologica, la tesi

secondo cui, a somiglianza della lingua, la cultura ha una

matrice inconscia e un'organizzazione sistemica basata su

strutture di relazioni.

Vale la pena di sottolineare che questa attenzione nei

confronti della dimensione linguistica è condivisa dallo

strutturalismo di Lévi-Strauss e dalla teoria interpretativa di

Geertz, cioè da due prospettive teoriche lontanissime l'una

dall'altra. Geertz considera la cultura un 'testo' che

l'antropologo deve essere in grado di 'leggere' e interpretare

ricostruendo le trame dei significati indigeni. Questo

approccio ermeneutico è ovviamente del tutto diverso

dall'impianto teorico dello strutturalismo ma non bisogna

dimenticare che il 'testo' di cui Geertz ci parla è pensato e

formulato tramite il linguaggio. Strutturalismo e antropologia

ermeneutica sono dunque accomunate dall'attribuzione al

linguaggio di un ruolo predominante nella produzione della

cultura (anche se per Lévi-Strauss il linguaggio è inteso come

struttura inconscia e per Geertz come dimensione del

significato).

Il secondo aspetto del pensiero di Lévi-Strauss la cui

importanza, a mio parere, trascende le specificità della teoria

strutturalista e che può essere considerato un contributo

irrinunciabile alla riflessione teorica in ambito antropologico

va rintracciato nella sua teoria dei modelli. Questa teoria è

caratterizzata da più distinzioni: modelli consci e inconsci,

modelli meccanici e statistici, modelli del nativo e

dell'osservatore. Io ritengo che la duplice distinzione modelli

nativi/dell'osservatore e consci/inconsci sia di importanza

strategica per la ricerca antropologica. Si pensi alle pagine da

lui dedicate all'organizzazione sociale degli indios Bororo nel

saggio del 1952 poi inglobato nell'Antropologia strutturale,

dove egli spiega come la rappresentazione del villaggio bororo

diviso in due metà esogamiche abitate da due diversi clan

matrilineari e legate da un rapporto di scambio matrimoniale

per cui gli uomini di una metà possono sposare solo le donne

dell'altra metà costituisca non una descrizione esatta

dell'organizzazione sociale ma il modo in cui gli indigeni se la

rappresentano, un modo incompleto perché parziale, in quanto

in realtà ogni metà è a sua volta suddivisa in tre sezioni

(superiore, media e inferiore) e gli uomini di una sezione

superiore possono sposare, nell'altra metà, solo le donne della

corrispondente sezione superiore, quelli della sezione media le

donne della corrispondente sezione media e quelli della

sezione inferiore le donne della corrispondente sezione

inferiore.

Dunque la struttura dualistica descritta dai nativi 'nasconde'

una soggiacente struttura tripartita: mentre la rappresentazione

indigena disegna un villaggio diviso in due metà, questo è in

realtà costituito da tre gruppi, ognuno dei quali è diviso in due

metà. A commento di questo esempio Lévi-Strauss sottolinea

l'importanza di non appiattire la descrizione etnografica sui

modelli espliciti enunciati dagli indigeni perché "il

funzionamento reale" di una società è "diversissimo da come

appare in superficie"; pertanto l'osservatore non deve

"confondere le teorie degli indigeni sulla loro organizzazione

sociale… e il funzionamento della società". Le

rappresentazioni native - aggiunge - possono riflettere (spesso

solo parzialmente) il funzionamento della società ma anche

"ignorarne alcuni elementi" o "contraddirlo". Si tratta, a mio

avviso, di una riflessione fondamentale, da cui emerge una

concezione deterministica del comportamento umano, le cui

cause (per Lévi-Strauss ma anche, ad esempio, per Bourdieu e

per Godelier e più in generale per i pochi antropologi di

ispirazione strutturalista o marxista) dovrebbero essere

ricercate non nelle scelte degli attori sociali ma in fattori o in

meccanismi che esercitano la loro influenza al di là della

consapevolezza e al di fuori della coscienza degli individui.

Questa prospettiva si discosta radicalmente da quella

interpretativa, la cui egemonia si è affermata nell'ambito

dell'antropologia a partire dagli anni Ottanta. La differenza fra

le due prospettive va ricondotta ad una diversa scelta del

livello a cui collocare il significato: gli antropologi

interpretativi privilegiano i significati manifesti, letterali,

elaborati dagli attori sociali, cioè l'esegesi indigena; gli

antropologi che io definirei 'esplicativi', come Lévi-Strauss,

distinguono fra un significato letterale e un significato latente,

implicito, inconscio, l'accesso al quale è possibile solo

all'osservatore.

Oggi la nozione di 'inconscio' non è più di moda in

antropologia ma vale la pena di riflettere sul potenziale

esplicativo di tale nozione, sia nella prospettiva strutturalista

che in quella marxista. Lévi-Strauss - come è noto - si ispira

per la costruzione della propria teoria alla struttura fonologica

della lingua, di cui i parlanti sono inconsapevoli: essi ignorano

le leggi che regolano la formazione degli enunciati eppure

costruiscono continuamente enunciati corretti. Qualcosa di

analogo viene sostenuto dal marxismo su un altro piano: gli

attori non sono consapevoli dei reali meccanismi di

funzionamento della società, anzi ne elaborano interpretazioni

distorte e mistificanti (come i Bororo di Lévi-Strauss…) ma

ciò non impedisce che essi agiscano 'correttamente' per

garantirne il mantenimento e la riproduzione. Naturalmente il

significato di inconscio cambia a seconda che venga riferito ai

processi linguistici o ai comportamenti sociali. Il carattere

inconscio dei processi linguistici va inteso nel senso che la

consapevolezza non è necessaria all'attivazione e al

funzionamento dei meccanismi che presiedono alla produzione

di enunciati linguistici corretti. Invece nel caso dei meccanismi

sociali la nozione di inconscio viene utilizzata nel senso che la

non consapevolezza è necessaria affinché sia garantito il loro

funzionamento.

Sia

nella

loro

versione

linguistico-strutturale,

lévistraussiana, sia in quella sociologico-marxista, le nozioni

di 'struttura' e 'inconscio' sono state letteralmente spazzate via

dal dibattito teorico antropologico. La rapidità con cui

4

ACHAB

strutturalismo e marxismo sono spariti di scena e la radicalità

dell'epurazione richiamano, su un altro piano, la solerzia con

cui dopo l'implosione dell'Unione Sovietica e la caduta dei

regimi socialisti, ogni traccia culturale, simbolica e

topografica del socialismo è stata cancellata. Naturalmente è

ovvio che il rinnovamento teorico all'intero dell'antropologia è

inevitabile perché, banalmente, il mondo cambia con rapidità

impressionante: i nuovi scenari creati dalla globalizzazione

(migrazioni

planetarie,

deterritorializzazione

e

delocalizzazione delle culture, flussi di merci, tecnologie,

informazioni verso i paesi extraeuropei, anche quelli più

periferici e marginali, presenza sempre più massiccia e

invasiva di turisti, nuove forme di consumo e di

comunicazione) creano letteralmente nuovi 'oggetti' di

indagine e obbligano gli antropologi a forgiare nuovi strumenti

concettuali e nuove tecniche d'indagine. Tuttavia trovo che non

avrebbe molto senso celebrare il centenario di Lévi-Strauss se

ci limitassimo a collocarne prematuramente il busto nella

galleria dei padri della disciplina e considerassimo la sua

teoria obsoleta e 'inutile' per l'antropologia contemporanea. Le

teorie nascono, vivono la loro vita e muoiono ma la scelta di

fondo di Lévi-Strauss, una scelta metateorica, cioè la sua

opzione 'esplicativa', l'idea che lo sguardo dell'antropologo

debba andare al di là degli enunciati degli indigeni perché essi

non ci dicono tutto della cultura a cui essi appartengono, l'idea

che esistono aspetti della organizzazione sociale che si

collocano al di là della consapevolezza degli attori sociali, che

pertanto la ricerca della spiegazione debba tenere conto della

divaricazione oggettiva fra pratiche e interpretazioni indigene,

l'idea, in sostanza che il senso del comportamento umano non

coincida esclusivamente con ciò che gli uomini dicono, è amio

avviso, un’idea viva e vitale a cui la’ntropologia del XXI

secolo non deve rinunciare.

***

Una pagina del libro di Lévi-Strauss, Saudades do Brasil, Companhia das Letras,

São Paulo, 1994.

5

ACHAB

Antropologia, filosofia, diritto e mondo moderno:

dieci anni dopo un colloquio con Lévi-Strauss

di Lorenzo Scillitani

come quella di Norbert Rouland, esploratore delle terre di confine fra il diritto e l'antropologia (5) mi aveva probabilmente

preparato ad un impatto meno 'traumatico' con la realtà vivente e

parlante di un'autorità presente in carne ed ossa.

C'è da aggiungere che, qualunque fosse l'interesse, o forse anche

solo la curiosità, capace di spingermi alla richiesta di un

appuntamento con Lévi-Strauss, non vi ero stato esortato da

nessuno: qualcuno, anzi, alla vigilia della mia partenza per la

Francia, aveva provato a dissuadermene, chiedendomi, beffardo,

se il personaggio fosse ancora in vita…(e lo è ancora, per sua e

per nostra fortuna, dieci anni dopo). Ma al dunque, a colloquio

finalmente avviato con Lévi-Strauss, si trattava di entrare nella

questione, non più rinviabile: che cosa sono, in ultima analisi, le

strutture elementari della parentela? Testimone la mia amica

Isabelle Bourbon:"Elles ne sont que le droit", Lévi-Strauss dixit.

Una risposta del genere, secca e senza perifrasi, data ad uno che

si era impegnato a ricercare il giuridico nel pensiero e nell'opera

di Lévi-Strauss, fu quantomeno confortante. Mi astengo da

qualunque commento, del tipo: mi diede ragione. Spesso si può

dare ragione a qualcuno per tenerlo contento, per pura

compiacenza, o perché non si ha tempo da perdere con lui. In

questo caso, se anche così non fosse, l'avere ragione sarebbe

semplicemente riduttivo. E poi: avrebbe a sua volta 'ragione' LéviStrauss a parlare del diritto, quando non ne ha scritto (quasi) mai?

E, quando pronuncia il termine 'diritto', a quale parametro di

identificazione Lévi-Strauss fa riferimento? Ne parla da

antropologo, o si atteggia anche lui a filosofo, o teorico, del

diritto? Le obiezioni potrebbero fioccare copiose, e non è certo

questa la sede in cui poter affrontarle. Resta che la formula in cui

si risolve la società umana - corrispondente alle strutture

elementari della parentela - è qualificata da Lévi-Strauss in

persona come giuridica. Per chi si agita a tentare di 'fare giustizia'

del diritto (6) è un duro colpo. Vorrà pur dire qualcosa se LéviStrauss si è 'sbilanciato' a tal punto, e con estrema e sorprendente

lucidità, da nominare il giuridico come elemento qualificante la

socialità elementare: in senso proprio e pieno, Lévi-Strauss ha

detto il diritto, affermando la sua competenza a chiamare le cose

con il loro nome.

In un'epoca in cui 1'esperto di diritto - il giurista -, identificando

il diritto di volta in volta con la 'norma', col 'sistema', con le

'procedure', confessa di fatto di rinunciare a dire che cos'è il

diritto, e che cosa ne è del diritto, assecondato in questo da una

filosofia giuridica che, assimilandosi sempre più ad una 'teoria

generale' (7), mostra paradossalmente di non voler più sapere del

A colloquio con Lévi-Strauss

In un freddo pomeriggio dell'inverno parigino del 1999 - il 12

febbraio -, ebbi al Collège de France il sospirato rendez-vous con

uno degli ultimi 'grandi vecchi' (forse l'ultimo?) del secolo. La

sorpresa destata dall'incontro con l'uomo fu pari a quella riportata

dall'ascolto delle parole dell'antropologo. L'agilità dei movimenti

ed il timbro di voce di una persona di oltre novant'anni mi

colpirono forse più di quanto dovettero colpire, a suo tempo, un

testimone illustre ed autorevole come l'antropologo, e storico, del

diritto Norbert Rouland, che in proposito aveva avuto a scrivermi,

nella primavera del '99, riferendosi al suo incontro con Claude

Lévi-Strauss: "la sua mano tremava, ma non il suo spi-rito!

Confesso di essere stato affascinato dall'avere dinanzi un uomo di

tale statura". L'aver condiviso con l'amico Rouland questa

singolare esperienza mi fece comprendere meglio il senso della

sua testimonianza.

Per la verità, nonostante uno scambio epistolare incoraggiante con

Lévi-Strauss mi avesse portato a vincere le mie ultime esitazioni

a rendergli visita, alcune considerazioni sul temperamento

dell'uomo - comunicatemi tempo addietro da Alessandro Di Caro

(1) e dalla lettura di un articolo polemico dello stesso Lévi-Strauss

(2), poc'anzi pubblicato - non mi lasciavano ben sperare nella

cordiale accoglienza della quale egli mi avrebbe invece onorato

nel suo studio, che domina la biblioteca del Laboratorio di

Antropologia Sociale. La fortuita coincidenza della pubblicazione

di un numero di 'Critique' celebrativo della figura e dell'opera di

Lévi-Strauss (3), in distribuzione proprio nei giorni in cui mi

trovavo a Parigi, sembrava propiziare un buon esito dell'atteso

incontro. Atteso perché, e da quanto? La mia conoscenza della

produzione dell'antropologo francese risale ai tempi della mia tesi

di laurea in giurisprudenza, un capitolo della quale fu dedicato dietro suggerimento del mio professore, Pierfranco Ventura - alle

Strutture elementari della parentela; in seguito, sotto la guida del

mio tutor di dottorato, Sergio Cotta, impostai una tesi in filosofia

del diritto sulla giuridicità nell'antropologia strutturale (4). A

questo lavoro era limitata la mia 'conoscenza' di Lévi-Strauss - per

quanto e nella misura in cui un lettore può conoscere, sempre in

via indiretta, l'autore dei libri che adopera. Non essendo a mia

volta antropologo, tantomeno 'sul campo', non avevo mai

nemmeno potuto accedere a quel tipo di conoscenza, certo un po'

meno indiretta, che la condivisione di una medesima vocazione o,

per lo meno, di una medesima proiezione professionale talvolta

permette. Nel caso specifico, la mediazione rappresentata dal

frequentare, con un intenso rapporto epistolare, una personalità

6

ACHAB

diritto stesso, vietandosi di pensarlo (8), l'affermazione di LéviStrauss per cui qualcosa è diritto (piuttosto che: il diritto è questo

o quello...) non può non dare, oltre che da conoscere, anche da

pensare. Che un'indicazione del genere venga da un antropologo

come Lévi-Strauss, per quanto sollecitatovi e non di sua

spontanea iniziativa, è da registrare come un contributo

suscettibile certo di essere ridiscusso e problematizzato in altra

sede - attorno a domande come: il diritto è solo una struttura?, è

essenziale alla determinazione del giuridico una fenomenologia

della parentela, e della famiglia?, l'elementare coincide col

'fondamentale'?, e via di seguito -, ma anche come testimonianza

che il diritto esiste, e che ha una sua consistenza

fenomenicamente osservabile.

Partito col desiderio di conoscere personalmente Lévi-Strauss, mi

sono dunque trovato a dover riconoscervi un pensiero giuridico

vero e proprio, da lui esposto nei termini seguenti: che le strutture

elementari della parentela siano il diritto - piuttosto che: esse

siano semplicemente diritto - è dovuto al fatto che i cosiddetti

primitivi pensano queste strutture non già come qualcosa che è,

ma come qualcosa che deve essere, nei termini di quella che per

noi si dà come normatività obbligante. La precisazione che LéviStrauss, su questo punto non richiestone, ha voluto fare è

illuminante: il diritto coincide, nel 'pensiero selvaggio', con ce

qu'il faut, in una maniera tale da implicare un dispositivo di

obbligatorietà che, mentre trascende il piano della pura necessità

biologica, postula al tempo stesso una 'necessarietà' strutturale

delle leggi che sono alla base della socialità umana. In sostanza,

per Lévi-Strauss il diritto non è il prodotto di un'artificialità

arbitraria, ma è la modalità attraverso la quale l'uomo esprime il

suo essere in società in quanto dover essere, cioè in quanto

regolato normativamente: ce qu'il faut è una struttura, cioè

qualcosa che corrisponde ad un modo di essere che non si dà

altrimenti che in quella forma, benché - come Lévi-Strauss si è

affrettato a soggiungere - la parentela e la famiglia, oggi, non

assolvano più i compiti che, per millenni, hanno assolto.

(strettamente) filosofica, come l'Antropologia pragmatica, il

compito di rappresentare, quale principio dell'unità della stessa

filosofia, niente meno che l'uomo (11). È ancor più significativo

che l'interrogazione antropologica kantiana, filosoficamente

motivata e sostenuta, ma non metodologicamente impostata in

termini filosofici - come Heidegger rilevava (12) - , investa

l'uomo come uomo del diritto (13), come quel-l'ente alla cui

determinazione, come genere umano, è essenziale non solo la

necessità di essere membro di una qualche società civile (14) ma

altresì il suo tendere alla realizzazione di un cosmopolitismus

capace di valere come principio regolativo (15).

A prescindere dai problemi filosofici dell'antropologia kantiana che affronta le questioni non trattate dalla filosofia critica (16) non si può fare a meno di notare la sorprendente coincidenza tra

il registro in cui il filosofo Kant, atteggiandosi ad antropologo,

inscrive il carattere dell'umanità (17), e quello a cui l'antropologo

Lévi-Strauss, duecento anni dopo, consegna l'intero significato

delle sue ricerche: nell'uno come nell'altro caso, si tratta di un

registro declinato in termini di normatività obbligante, e nominato

esplicitamente come giuridico. Se, infatti, "l'umanesimo criticista

si afferma, in Kant (...), come umanesimo giuridico" (18), che

conosce, con l'Antropologia, un punto di fuga (19) di fatto

incollocabile (20), ma cionondimeno centrale nell'insieme della

filosofia pratica di Kant (21), la testuale affermazione, con cui

Lévi-Strauss ha definito l'opera sua principale, Le strutture

elementari della parentela, come un'opera sul diritto, configura la

dimensione giuridica (benché implicitamente) come altrettanto

centrale nella sua antropologia. Da Kant a Lévi-Strauss, passando

per Hegel, Marx, Engels, Durkheim, Mauss, Freud, è come se un

medesimo filo, esile o comunque non ben visibile, avesse fatto

incontrare la filosofia e l'antropologia, fino a far ipotizzare che

una certa proiezione antropologica della filosofia, evidente in

Kant, trovi riscontro in un'altrettale (per quanto non confessata)

proiezione filosofica dell'antropologia che, attraverso LéviStrauss, si ripropone come riedizione della tradizione umanistica

(22) documentata ampiamente dalla prima delle tre conferenze

giapponesi su L'antropologia di fronte ai problemi del mondo

moderno (23). Che questo incontro si sia realizzato sul piano del

diritto accende la possibilità di verificare la portata speculativa

sviluppata da una vocazione (anche educativa) al diritto che la

filosofia, almeno a partire da Kant, mostra di comunicare alla

scienza antropologica, nella persona del suo rap-presentante più

autorevole.

Posto che l'interrogazione antropologica, pur procedendo dalla

filosofia, non si dà essa stessa come filosofica - come si è detto di

Kant, che si astiene dal proporre, dal punto di vista pragmatico,

un'antropologia filosofica -, resta che la posizione dell'uomo come

problema è enunciata, da Kant apertamente, come filosofica, anzi

come il senso ultimo della filosofia in quanto tale. L'impostazione

kantiana del problema sarebbe stata condivisa, ma solo

parzialmente e con molte riserve, da Heidegger: "se l'antropologia

raduna già in sé, in certo senso, tutti i problemi centrali della

filosofia, c'è da chiedersi perché questi si lascino ricondurre alla

domanda: che cos'è l'uomo?"(24). L'aver proposto, da parte di

Da Kant a Lévi-Strauss

Ora, comunque sia apprezzabile il valore delle dichiarazioni

verbali rese da Lévi-Strauss, è degna di nota la singolare

convergenza, a due secoli di distanza, tra la formulazione

antropologica del diritto data da un filosofo, come il Kant del

1798, e la interpretazione levistraussiana dell'antropologia

strutturale in termini di antropologia del diritto. È noto che, nel

suo Corso di logica, Kant riassume le tre domande fondamentali

della Critica della ragion pura - che cosa posso sapere?; che cosa

devo fare?; che cosa posso sperare? - in una quarta domanda

decisiva: che cos'è l'uomo?, la quale da sola occupa tutto il campo

della filosofia (9). Si sa pure che Kant ha insegnato antropologia

- e geografia - per tutta la sua vita accademica (dal 1755 al 1796),

connotando come pragmatica la sua dottrina della conoscenza

dell'uomo concepita sistematicamente: per conoscenza

pragmatica ha da intendersi "quello che l'uomo come essere libero

fa oppure può e deve fare di se stesso" (10). È singolare che Kant

abbia assegnato ad un'opera generalmente riconosciuta come non

7

ACHAB

Kant, un'antropologia non 'pura' ma 'empirica, non un analitica

ontologica del Dasein - per usare un vocabolario heideggeriano ma una analisi condotta a livello ontico-esistentivo (25), sarebbe

tale da frustrare qualunque tentativo di aprire una via filosofica

all'antropologia (26). D'altronde, l'antropologia che Kant ha

insegnato per circa trent'anni, se non filosofica, non è neppure

'scienza umana', nel senso in cui lo è, ad esempio, 1'antropologia

strutturale di Lévi-Strauss. Non collocabile né da una parte né

dall'altra, l'antropologia pragmatica, che Kant ha cura di

distinguere dall'antropologia pratica - identificata come morale

pura a priori (27) - nonché dall'antropologia fisiologica (28),

esprime tuttavia un punto di vista originale, al quale il compianto

Pierre Watté riteneva di poter legare l'antropologia e la filosofia

(29).

Occorre in proposito una precisazione: per pragmatica Kant

intende l'attitudine umana alla civiltà per mezzo della cultura,

"principalmente per mezzo delle qualità sociali e della tendenza

naturale, propria della specie, ad uscire nella vita associata fuori

dalla rozzezza del puro egoismo, e a diventare un essere

accostumato (se non ancora morale) atto a vivere con gli altri"

(30). A questa disposizione pragmatica, che sta fra la tecnica e la

morale (31), è inerente una preoccupazione di ordine educativo,

essendo l'uomo "capace e bisognoso di una educazione intesa

tanto come ammaestramento quanto come disciplina" (32). Si

tratta di educare quell'insocievole socievolezza che altrove Kant

attribuisce agli uomini, nel celebre passaggio - schiettamente

antropologico - della quarta tesi dell'Idea di una storia universale

(33). Non va dimenticato che Kant ha elaborato sue originali

Riflessioni sull'educazione, consegnate a corsi specifici da lui

tenuti sull'argomento: in queste riflessioni l'educazione si dà come

fisica o come pratica - ovvero morale, articolandosi quest'ultima

in tre momenti, corrispondenti alla didattica, alla cultura

pragmatica - che riguarda la prudenza -,e alla cultura morale (34).

La cultura della prudenza ,in particolare, prepara l'individuo

umano a diventare cittadino (35), ad acquisire cioè piena

coscienza di sé in rapporto agli altri secondo il diritto: fa parte

della fase formativa pratica la pedagogia dei doveri - verso di sé

e verso gli altri (36) -, tra i quali i doveri verso gli altri

comportano un'esplicita valenza giuridica, nella misura in cui gli

altri sono riconosciuti titolari di un diritto assoluto ad essere

rispettati in quanto uomini (37).

Dove portano queste considerazioni? Innanzitutto a rilevare che

caratteristica fondamentale dell'essere umano è, secondo Kant,

questa sua attitudine pragmatica che, se ed in quanto sottoposta ad

un processo educativo,viene a maturazione in quella virtù - la

Weltklugheit - che appartiene al modo di essere in società che è il

con-essere giuridico proprio dell'individuo-cittadino. L' invito

formulato da Watté, a recepire il pragmatico come punto di vista

fondamentale, che già per Kant costituiva la base degli altri punti

di vista, compreso quello morale (38), può essere dunque accolto

come sollecitazione ad approfondire i legami che, tra filosofia e

antropologia, si annodano attorno alla declinazione

dell'antropologia pragmatica come pedagogia giuridica, o

quantomeno come fase preparatoria di una educazione al diritto la

quale postula, difatti, la conoscenza dell'uomo come cittadino del

mondo (39).

Come si è di recente sottolineato, con particolare riferimento a

Lévi-Strauss - al quale sto per tornare -, "il fatto che la

comprensibilità integrale della condizione umana implichi di per

sé, dal punto di vista dell'antropologia, il riconoscimento della

presenza della dimensione della giuridicità, mostra il legame

cognitivo fra l'esserci del diritto e la forma del suo dover essere

(deontico)" (40). Nel qualificare come giuridica l'architettura di

prescrizioni e di proibizioni entro la quale si costruisce l'edificio

della società 'primitiva', Lévi-Strauss ha come rilanciato, da

antropologo, la proposta, formulata da Kant in lingua filosofica,

di leggere la condizione umana sotto il segno del diritto. C'è da

chiedersi, a questo punto, se l'Hinsicht pragmatico possa

abbracciare filosofia e antropologia proprio sul terreno, giuridico,

che sembra mettere l'una a contatto dell'altra (41): trattasi di

contiguità tematica puramente occasionale, oppure sono in

questione nessi più profondi, attingibili ad un livello metafisico?

Va ricordato, a tale proposito, dal lato filosofico, che per Kant

"non si può fondare la metafisica dei costumi sull'antropologia,

ma si può ad essa applicarla" (42), in quanto l'antropologia, a

differenza della Weltwissenschaft metafisica, così come della

scienza della natura, indaga il campo della Weltkenntnis,

determinata dall'intersoggettivo (43).

L'intersoggettività è la dimensione propria dell'etica, della

politica, del diritto, ed è tale da poter essere conosciuta

appropriatamente in base non tanto alla ragion pura quanto

all'esperienza, come Kant insegnava nell'Introduzione alla sua

Geografia (44): significativamente, il filosofo di Königsberg

precisava, in effetti, che "per quel che concerne le fonti e l'origine

delle nostre conoscenze, noi vi attingiamo sia nella ragion pura sia

nell' esperienza che, a sua volta, istruisce la ragione" (45). Già la

geografia fisica, prima ancora della stessa antropologia, non

risulta essere filosoficamente indifferente, nella misura in cui le

conoscenze che essa fornisce istruiscono la ragione,

alimentandone la speculazione: essa costituisce una propedeutica

alla conoscenza del mondo, che si sviluppa in quella conoscenza

dell'uomo che è l'antropologia pragmatica (46). A questi livelli

conoscitivi, indicati come pre-speculativi, nel senso di introduttivi

ad una razionalità pratica (47), la filosofia non può restare

indifferente, perché anzi "la vera filosofia consiste nel se-guire la

diversità e la varietà di una cosa attraverso tutte le epoche" (48):

diversità e varietà sono le caratteristiche di prima evidenza, e di

prima approssimazione, che la moderna antropologia culturale

coglie nei fenomeni dei quali si occupa.

Posto che l'antropologia, così come la geografia, non sono capaci

di attingere un'universalità normativa, ma tutt'al più una

universalità empirico-'estensiva' (49), i1 ricorso alla speculazione

critico-razionale si renderebbe necessario ai fini di una

comprensione adeguata dei dati della conoscenza. Ma proprio qui

è il nodo: se una metafisica dei costumi non può fare a meno di

un'antropologia geografica e pragmatica, che altro non è se non

un'antropologia dei costumi, il materiale che questa può offrire a

quella si riduce alla funzione di mero combustibile di una

8

ACHAB

riflessione filosofico-pratica puntata sull'universale, oppure la

fenomenologia antropologica è portatrice di conoscenze già

cariche di significati filosofici?

Si è precedentemente avuto modo di enucleare, nella prospettiva

antropologica indicata da Kant, una specifica dimensione

deontologica (50), propria dell'intersoggettività giuridica:

dimensione, questa, che configura l'antropologia pragmatica,

piuttosto che come una metafisica 'applicata', come il terreno di

sondaggio fenomenologico-empirico di quello che spesso è stato

presentato come il momento saliente dell'intero percorso

filosofico kantiano, vale a dire il diritto (51). Non è forse casuale

il ricorrere, nella Kennmis antropologico-pragmatica, di due

termini, come diritto e prudenza la sintesi - tradizionale - dei quali

dà luogo alla giuris-prudenza: quest'ultima corrisponde ad una

forma di sapere che, da sempre, non è assimilabile né ad un

Wissen né ad una Wissenschaft, semmai è quella che i romani

chiamavano iusti atque iniusti scientia - per dirla con Ulpiano

(cfr. Digesto 1,1,10) - , che si annuncia come divinarum atque

humanarum rerum notitia (52). In una lettera a Christian Garve,

proponendosi come 'professore di prudenza', Kant afferma di

volere "stabilire il sistema della filosofia da un punto di vista

pragmatico come dottrina dell'abilità e della prudenza" (53), la

quale ultima virtù coincide col saper prendersi cura dei propri

interessi, come già sanno fare i primitivi (54). La prudenza riferita

al diritto consente di articolare quello specifico sapere pragmatico

che è il sapere giurisprudenziale, che sta tra il sapere

propriamente scientifico ed il sapere filosofico: il punto di

osservazione kantiano considera la giurisprudenza come sapere

conoscitivo ed insieme pragmatico, la cui specificità,

antropologicamente documentata nonché teoreticamente

argomentabile, libera il sapere giuridico da riduzionismi

tecnicistici, attestandolo su di una posizione dalla quale è la

ragione stessa a dire il diritto, di fronte alla scienza così come alla

morale.

Con l'ispirare 'prudenza', il sapere che procede pragmaticamente

trova nel diritto la sua espressione più adeguata, realizzando un

modo di conoscere e di operare nel mondo che corrisponde ad una

antropologia da intendersi nel senso di scienza delle regole - di

prudenza - della condotta effettiva dell'uomo, come da Kant

puntualizzato nelle sue Lezioni di etica (55). Questa scienza

mostra di sapere che, per conoscere - ed educare - l'uomo, occorre

appunto quella 'prudenza' che né le 'leggi del pensiero' illustrate

dalla metafisica né gli imperativi della morale possono suggerire:

in questo senso, si può supporre che esista un sapere

giurisprudenziale che non è assimilabile né alla metafisica né alla

morale, pur partecipando di elementi dell'una e dell'altra e che a

questo sapere appartengono un'antropologia ed una filosofia. Vi

appartiene un'antropologia perché vi è implicato tutto un modo,

sapientemente impostato ed articolato, d'intendere il

comportamento dell'uomo - informato alla prudenza, che non

dipende né da una tecnica né dall'adempimento di doveri morali;

vi appartiene una filosofia perché vi sono in questione un potere

(sapere), un dovere (di essere e di fare), un diritto (di attendersi

qualcosa da qualcuno), che corrispondono alle tre domande

fondamentali che la Logica kantiana rapporta alla quarta,

riguardante l'uomo. La tensione fra questi due distinti - ma forse

non separabili - poli di interesse, l'antropologico e il filosofico,

genera una modalità di accesso alla conoscenza ed alla prassi che

si sottrae al dualismo fra teoria e pratica, proprio ad un punto di

vista 'sistematico', per attuarsi come concezione pragmaticogiuridica dell'esperienza umana in quanto esperienza

intersoggettiva. Il punto di vista pragmatico formulato da Kant

consente pertanto di pensare l'intersoggettivo, il sociale, i legami

che esso comporta, come modulati secondo il diritto, in una

maniera tale da presentare il diritto non come 'funzione' della

società, e neppure anzitutto come 'forma' di quest'ultima, ma

come un'esigenza - metafisica - della ragione. Ne risulta un modo

di intendere la socialità umana come proiezione di questa

esigenza giuridica, in termini sia di dimensione strutturale testimoniata da Lévi-Strauss - sia di dinamica di sviluppo storico,

che ancora richiede di essere presa in esame, soprattutto alla luce

della Critica della ragione dialettica di Sartre.

Tutto questo complesso di elementi si agita dietro una lettura della

socialità umana elementare - come quella proposta da LéviStrauss - nella quale, nominato apertamente, il diritto incide in via

principale, quale modalità culturale autorappresentativa del

sociale stesso. La ragione giuridica, che presiede al modo di

conoscere pragmatico-prudenziale, interessa più direttamente, in

Kant, la condotta umana e le sue regole, mentre in Lévi-Strauss il

giuridico tende a coincidere con la stessa ragion d'essere della

socialità umana, quale necessità ontologica ad essa intrinseca.

Non si tratta, comunque, a tale riguardo, di ricercare e di accertare

elementi di kantismo nell'opera di Lévi-Strauss, né di accentuare

oltre il dovuto la portata antropologica della filosofia di Kant.

Siamo di fronte, in realtà, a due fonti di pensiero - una

antropologica, l'altra filosofica - che invitano, a diverso titolo e

con differente competenza, a riconoscere nel diritto la modalità

eminente, ad un tempo attuativa e conoscitiva, con la quale

l'uomo si comporta e si concepisce in rapporto all'altro uomo.

Certamente, l'una e l'altra impresa intellettuale ci dicono poco

della relazione inter-umana: Lévi-Strauss evita addirittura di

parlare di 'soggetti', avendo impostato la sua analisi

strutturalistica 'oltre' il soggetto. Tenuto presente questo limite,

non ci si può esimere dal tentativo, sin qui accennato, di appurare

elementi di reciproca fecondità fra le due posizioni.

Freud e Lévi-Strauss

Ora, quando si parla di relazione, si parla del "punto di

riferimento

antropologico-coscienziale

essenziale

dell'introspettiva psicologia del 'profondo' e, in particolar modo,

della psicoanalisi" (56). Non è questa la sede per discutere dei

rapporti fra l'antropologia e la psicoanalisi, anche se va rilevato

che Lévi-Strauss è stato un assiduo lettore di Freud (57). La

circostanza per la quale oggi, dall'interno stesso di importanti

esperienze di ricerca psicoanalitica, cresce l'interesse attorno al

diritto (58) - ma a prescindere da un confronto aperto con

l'antropologia di Lévi-Strauss (59) - è tra i motivi che impongono

di acquisire il contributo della psicoanalisi alla ricerca di

9

ACHAB

interazioni feconde tra filosofia e antropologia in materia di

diritto.

Si sa che, per Lévi-Strauss, la soglia d'ingresso dell'umanità nello

stato di cultura è data dalla proibizione dell'incesto, regola sociale

per eccellenza che consente il superamento della chiusura della

famiglia biologica attraverso l'instaurarsi di reti di reciprocità fra

i gruppi, che ricevono dall'istituzione del matrimonio la loro

forma essenziale, sintetizzabile nel termine polisenso alliance, di

valenza giuridica e insieme politica. È altrettanto risaputo che a

Lévi-Strauss non interessa indagare l'organizzazione psichica di

questo assetto giuridico originario, secondo il quale la società

umana si struttura. Per lui, infatti, la 'coscienza' di un soggetto

umano, sul quale deve pur fare presa qualcosa come una

proibizione, non è altro che il riflesso di strutture inconsce che,

prima di essere pensate dall'uomo, 'si pensano' nell'uomo sotto

forma di miti (60). La vicenda nella quale Totem e tabù e Il

disagio della civiltà di Freud ambientano, sulla scorta del Ramo

d'oro di Frazer, il primo formarsi della società umana come

società giuridica, fa apparire formazioni dell'inconscio riferibili

al lavoro di un soggetto, che prende sempre più coscienza del suo

dovere di diventare Ich in rapporto ad un contesto che si dà come

relazionale in quanto, sin dall'inizio - con il padre, la madre, i

fratelli -, già familiare, e non al contrario (come accade in LéviStrauss, dove la famiglia istituzionale compare per effetto di una

relazione posta da una proibizione). Dell'io, in Lévi-Strauss, non

c'è traccia visibile: già questo basterebbe a smontare qualunque

tentativo di 'psicologizzare' l'approccio dell'antropologo alla

genesi del sociale. Invero, non si può fingere di ignorare che LéviStrauss ha in-dividuato, di questa socio-genesi, il punto focale nel

giuridico, qualificando l'alliance come formula elementare della

socialità umana.

Alliance può voler dire, a seconda dei contesti semantici, ora

'alleanza', ora 'matrimonio', ora parentela-imparentamento.

L'alliance ou la mort potrebbe essere il motto - parafrasato da

un'altra indagine a cavallo tra lo psicoanalitico e l'antropologico

(61) - della socialità umana secondo secondo Lévi-Strauss. Come

dire: il diritto o la morte.

Tutto ciò che per Freud si presenta come organizzazione psichica

profonda del sociale, in Lévi-Strauss acquista il significato

'povero' di organizzazione linguistica: l'uno e l'altro approccio

postulano il giuridico come livello qualificativo comune. Sia l'uno

sia l'altro assumono, però, il giuridico - sia pure a partire da una

diversa interpretazione del fenomeno totemico - come qualcosa

che prima non c'era e, da un certo punto in poi, c'è stato: in Freud,

il giuridico si coglie nel passaggio dal regime del padre detentore

di tutte le donne al regime civile-familiare dei fratelli; in LéviStrauss, la famiglia 'biologica' passa ad essere famiglia civileculturale solo per l'intervento della regola esogamica

rappresentata, in negativo, dalla proibizione dell'incesto.

L'acquisizione del giuridico all'ordine del sociale è data, prima di

essere un dato sociologicamente registrabile: è data come è data

la parola - come in molti miti dei popoli primitivi, dove si narra

che gli uomini hanno cominciato a riconoscersi fra di loro come

tali per il fatto di aver cominciato a parlare -; data come è data la

vita umana, come vita psichica. Dove c'è dello psichico, li c'è già

del giuridico; dove c'è del linguistico, lì c'è già dello psichico e del

giuridico. Questi tre livelli primari di apparizione dell'umano si

danno già come 'familiarizzati', e - se ci si può concedere

l'espressione - 'donativizzati'. La triangolazione edipica struttura,

per Freud, la vita psichica dell'individuo come vita giuridica;

parimenti, la alliance, per Lévi-Strauss, struttura la vita sociale

come vita giuridica. Il punto è: l'alliance o la proibizione

dell'incesto? O tutt'e due? A. Delrieu fa notare che, se LéviStrauss avesse davvero creduto nella tesi della proibizione

dell'incesto, sarebbe dovuto, prima o poi, ritornare a Freud, ed in

particolare a quel che Freud ha detto della colpa che pesa su

legame sociale (62). L'aver declinato, da subito, la proibizione in

prescrizione, esogamica, di alliance ha fatto slittare in termini di

'positività' tutto ciò che il 'negativo' sembrava riferire ad

un'istanza psichica inconscia. Evitando lo scoglio dell'incesto

'freudiano', Lévi-Strauss ha polarizzato la valenza istitutiva del

legame sociale nella versione prescrittivo-esogamica del tabù.

Tutto questo porta ad una domanda: la prima forma del diritto è

negativa - fino al punto che si può immaginare il diritto penale

come primo diritto - o è positiva, dandosi come esistenzialmente

e sociologicamente 'primo' il diritto di famiglia? Ancora: può la

prima forma del diritto, come negativa e positiva ad un tempo,

consistere in un ordinamento giuridico, civile e penale, della

famiglia? Se si ammette, con Delrieu, che il diritto viene prima

dell'interdetto dell'incesto (63), non è la presunta universalità di

quest'ultimo a dare ragione del fenomeno giuridico, ma è

l'universalità del diritto a spiegare l'esistenza, tra le altre, anche di

questa regola. In questione è l'uomo stesso come essere di diritto

(64), portatore di strutture mentali universali - afferenti a quella

che, per Kant, sarebbe la ragion pratica (65) - che Lévi-Strauss

indica nella regola, nella reciprocità e nel dono (66). Il confronto

fra Lévi-Strauss e Freud permette di tornare a Kant con

l'acquisizione, problematica ma imprescindibile, di un pensiero

antropologico che pensa l'universale, il diritto, l'uomo in termini

non empirico-descrittivi, ma filosofici (67).

Si può concludere, con B. Karsenti - uno studioso che ha di

recente rivalutato il pensiero e l'opera di Marcel Mauss (68) - , che

"le scienze umane hanno una portata filosofica che deborda

largamente il quadro limitato e datato della loro formulazione

originaria" (69); che, in particolare, l'antropologia si atteggia da

subito - già con Durkheim - a filosofia sociale, che propone

un'ontologia dell'unità uma-na intesa come unità sociale (70).

Non si può concordare con Karsenti, tuttavia, nel sostenere che

l'antropologia si sviluppa filosoficamente solo quando si libera

della problematica del fondamento giuridico del legame sociale

(71). Si è visto, all'opposto, che l'impulso a sviluppare la portata

filosofica dell'antropologia viene, in maniera significativa,

proprio dall'urgenza delle questioni di diritto che si agitano nella

riflessione del filosofo che guarda all'uomo con gli occhi

dell'antropologo e del geografo (Kant), dello psicoanalista che

scruta le profondità della psiche da quasi-filosofo (Freud),

dell'antropo1ogo, infine, che enuncia, da anti-filosofo, tesi di

filosofia giuridica, morale, sociale non dichiarata (Lévi-Strauss).

10

ACHAB

Note

* Il presente lavoro costituisce la rielaborazione di un saggio da me pubblicato in appendice al Quaderno 2000 della rivista di scienze

umane 'Nuovo Sviluppo', contenente il testo inedito di Claude Lévi-Strauss che raccoglie le tre conferenze tenute dall'antropologo a

Tokyo, tra il 15 e il 16 aprile del 1986, sul tema L'antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno (chi sia interessato può

rivolgersi al seguente indirizzo: [email protected]). In sèguito, Lévi-Strauss accettò di entrare nel comitato scientifico di 'Nuovo

Sviluppo' - unico caso, a quanto mi risulti, di una sua qualificante ed autorevole partecipazione a sedi editoriali del genere, almeno in

Italia.

1 Vedi A. DI CARO, Lévi-Strauss: teoria della lingua o antropologismo?, Milano 1981.

2 Cfr. C. LÈVI-STRAUSS, Retours en arrière, 'Les temps modernes', 598/1998, pp.66-77, scritto in risposta, ferma e a tratti dura, ad

un articolo, comparso sul n. 596/1997 della medesima rivista, a firma di C. Delacampagne e B. Traimond in merito alla polemica

Sartre/Lévi-Strauss risalente ai primi anni Sessanta.

3 Cfr. 'Critique', 620-621/1999. A dieci anni di distanza dall'incontro con quella che Bernard Henri-Lévy ha definito, forse non

iperbolicamente, l'incarnazione di un momento specificamente francese del pensiero occidentale, dopo i momenti greco e tedesco (si

veda il suo articolo Ce que nous devons à Lévi-Strauss, 'Le Point', 1888/2008), tra le tante ed autorevoli pubblicazioni sull'opera di

Lévi-Strauss mi permetto di segnalare, in particolare, gli agili volumetti di Frédéric KECK, Lévi-Strauss et la pensée sauvage, Paris

2004 (di taglio più spiccatamente filosofico), e Claude Lévi-Strauss, une introduction, Paris 2005, nonché i saggi raccolti nel numero

speciale di 'Le Temps Modernes', 628/2004, dedicato al grande antropologo. In lingua italiana, oltre alla riedizione, ampliata e

ripensata, del libro di Sergio MORAVIA, La ragione nascosta (Firenze 1969), intitolata Ragione strutturale e universi di senso (Firenze

2004), va ricordata la recentissima antologia di testi Lévi-Strauss. Fuori di sé, Macerata 2008. In traduzione italiana va inoltre tenuto

presente l'originale Lévi-Strauss di Catherine CLÉMENT (Roma 2004), della quale si può leggere altresì il recentissimo, interessante

saggio su Lévi-Strauss et la France ('La règle du jeu', 37/2008, pp. 81-96). In questi ultimi anni non ho mancato, dal canto mio, di

proseguire le mie ricerche, discusse con studiosi di lingua francese e inglese, intorno al Nostro, in una chiave di lettura antropologicofilosofica tale da consentire un ripensamento profondo del diritto quale struttura di coordinazione. Traccia di queste ricerche si trova

in lavori in corso di stampa, o appena avviati.

4 Cfr. il mio Dimensioni della giuridicità nell'antropologia strutturale di Lévi-Strauss, Milano 1994, nonché, per maggiore

autorevolezza, S. COTTA, Soggetto umano. Soggetto giuridico, Milano 1997, cap. IV.

5 Cfr. in particolare N. ROULAND, Antropologia giuridica, Milano 1992.

6 Cfr. G. VATTIMO, Fare giustizia del diritto, in Diritto, giustizia e interpretazione, a cura di ID. e J. DERRIDA, Roma-Bari 1998; in

ideale risposta cfr. Rendre justice au droit, a cura di F. X. DRUET e E. GANTY, Namur 1999.

7 Cfr. B. MONTANARI, Itinerario di filosofia del diritto, Padova1995; ID. - A. COSTANZO, Teoria generale del diritto, Torino 1998.

8 Cfr. P. VENTURA, Pensare oggi al diritto, Introduzione a AA.VV., Pensando al diritto, Torino 1999.

9 Cfr. A. RENAUT, La place de l'Anthropologie dans la théorie kantienne du sujet, in L'année 1798 - Kant sur l'anthropologie, a cura

di J. FERRARI, Paris 1997, p.51.

10 I. KANT, Antropologia pragmatica, Bari 1985, p. 3.

11 Cfr. A. RENAUT, loc. cit., p. 61.

12 Cfr. M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafìsica, Bari 1989, p.182:"un'antropologia può dirsi filosofica quando segue un

metodo filosofico, ossia, su per giù, quando prende in considerazione l'essenza dell'uomo".

13 Cfr. S. GOYARD-FABRE, L'homme et le citoyen dans l'anthropologie kantienne, in L'année 1798, cit., p. 97.

14 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 225.

15 Cfr., op. cit., p.227.

16 Cfr. N. DELATTRE-DELEC, Sciences humaines, sciences de l'homme, science de la nature: le laboratoire transversal de Freud, in

AA.VV., Les sciences humaines sont elles des sciences de l'homme?, Paris 1998, pp.54-55.

17 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 225.

18 A. RENAUT, La place de l'Anthropologie, cit., p. 62.

19 Cfr. op. cit., p. 63.

20 Cfr. op. cit., p. 57.

21 Cfr. S. GOYARD-FABRE, L'homme et le citoyen…, cit., p. 82

22 Cfr. J. B. FAGES, Comprendere Lévi-Strauss, Toulouse 1972, p. 109.

23 Il testo delle conferenze pronunciate da Lévi-Strauss a Tokyo fra il 15 e il 16 aprile del 1986 presso la Fondazione Ishizaka intitolate L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne - non è stato mai pubblicato nell'originale francese, e ha conosciuto,

su autorizzazione dell'autore e di Satoshi Tsuzukibashi, una prima traduzione in Occidente nel Quaderno 2000 della rivista di scienze

umane 'Nuovo Sviluppo', diretta dal compianto Luigi Pasquazi, per poi registrare, nel 2006, una traduzione in giapponese a cura di

11

ACHAB

Kawada Junzo e di Kozo Watanabe, dell'Università Ritsumeikan di Kyoto. Dalla lettura di queste pagine emerge un Lévi-Strauss in

presa diretta con alcuni dei problemi fondamentali del nostro tempo - e, tra questi, vi sono problemi giuridici sui quali Lévi-Strauss

non si è mai soffermato così a lungo -, esaminati con lo spirito dell'antropologo che sa di essere un uomo di cultura di formazione

occidentale a confronto con la cultura e la storia di un Oriente geograficamente e spiritualmente estremo, come quello nipponico. Chi

conosce Lévi-Strauss può ravvisarvi l'espressione di una libertà di opinioni che si ritrova forse solo nelle Riflessioni sulla libertà, che

l'antropologo espose nell'Assemblea Nazionale francese nel maggio del 1976, e in qualche raro intervento polemico. Chi non conosce

Lévi-Strauss potrà rendersi conto della portata complessiva degli esiti principali di tutta una vita di ricerche: esiti che qui incontrano

la 'prova' dell'attualità, oltre che - come nella migliore tradizione antropologica - la prova dell'alterità radicale di usi, costumi, credenze,

lo sguardo da lontano trovando qui di che spaziare da un meridiano culturale all'altro. Chi si interessa all'Oriente, ed in specie al

Giappone, potrà allargare il suo sguardo con l'originale proiezione ottica di Lévi-Strauss, attestata in particolare dalla conferenza di

Kyoto del 9 marzo 1988 su La place de la culture japonaise dans le monde, pubblicata nella 'Revue d'Esthétique' (18/1990). Non

mancherà, infine, chi crederà di poter scorgere, in alcuni passaggi di queste conferenze, l'abbozzo di una 'antropologia dell'alterità' che,

proprio pensando anche al Giappone, un filosofo che vi abitò e vi insegnò da esule tra il 1936 e il 1941, Karl Löwith, tentò in una sua

opera poco conosciuta (Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen), e pubblicata in traduzione italiana soltanto nel 2007.

24 M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, cit., p. 185.

25 Cfr. N. PIRILLO, Morale e civiltà, Napoli 1995, pp. 71-73.

26 Su questo punto, e sulle sue implicazioni problematiche, mi permetto di rinviare al mio L'antropologia culturale alla ricerca del suo

fondamento: l'archeologia fenomenologica, 'Rivista internazionale di filosofia del diritto', 3/1998, p. 403, n. 2.

27 Cfr. S. GOYARD-FABRE, L'homme et le citoyen..., cit., p. 90.

28 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 3.

29 Cfr. P. WATTÉ, Anthropologie et philosophie: un double retour au fondement, 'Revue philosophique de Louvain', mai 1993, p. 227,

n. 30.

30 I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., pp.2l8-219.

31 Cfr. op. cit., pp.2l7-220.

32 Op. cit., pp.219.

33 Cfr. ID., Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Torino

I971, p. 127.

34 Cfr. ID., La pedagogia, Firenze 1975, p. 21.

35 Cfr. op. cit., pp. 21-22.

36 Cfr. op. cit., pp. 64-65.

37 Cfr. loc. cit.: la proiezione pedagogica dell'antropologia pragmatica di Kant, in termini conoscitivi piuttosto che pratici, è stata

messa in evidenza nel mio L'educazione ai diritti dell'uomo, cap. IX del mio Per una antropologia filosofica dei diritti dell'uomo,

Foggia 2001, in Appendice al quale si può leggere una prima stesura del presente saggio.

38 Cfr. R. BRANDT, Commentaire de la Préface de l'Anthropologie du point de vue pragmatique, in L'Année 1798, cit., p. 202.

39 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 4.

40 S. COTTA, Soggetto umano. Soggetto giuridico, cit., pp. 86-87.

41 Su questo contatto 'di frontiera', mi permetto rinviare ai miei Studi di antropologia giuridica, Napoli 1996, cap. V.

42 I. KANT, Principi metafisici della dottrina del diritto, in Scritti politici, cit., p. 392.

43 Cfr. N. PIRILLO, Morale e civiltà, cit., pp. 26 e 27.

44 Nella pagina culturale di uno dei principali quotidiani italiani, i francesi sono stati accusati di aver 'perso tempo' a tradurre la

Physische Geographie, pubblicata per la prima volta nel 1802, ed alla quale Kant aveva dedicato un numero di corsi (49) maggiore di

quelli dedicati all'etica (46), all'antropologia (28), al diritto (16), e minore soltanto rispetto a quelli dedicati alla logica e alla metafisica

(54). Se dal 1757 al 1796 Kant ha perso tempo..., è probabile che perdere tempo dietro al Kant geografo e geofilosofo del diritto sia

un lusso che ci si può permettere (su tutto questo cfr. in particolare M. CAMPO, La genesi del criticismo kantiano, Varese 1953, pp.

178-179). "È per questo necessario che l'antropologia - almeno in senso kantiano - non divenga scienza, ma sia in qualche modo di

aiuto e di verifica dell'indagine filosofica e scientifica propriamente detta" (I. F. BALDO, Kant e la ricerca antropologica, in AA.VV.,

Il problema dell'antropologia, Padova 1980, p. 75), anche se il passaggio operato dallo stesso Kant, "dalla Naturbeschreibung alla

Naturgeschíchte, segnerà la prima fondamentale tappa per uno sviluppo effettivo dell'antropologia come scienza" (op. cit., p. 72).

45 I. KANT, Géographie, Paris 1999, p. 66. Se la conoscenza del mondo "ha lo stesso significato di antropologia pragmatica

(conoscenza degli uomini)" (M. HEIDEGGER, L'essenza del fondamento, in Essere e tempo, Torino 1978, p. 655), proprio dalla

conoscenza del mondo che si esprime nella geografia fisica "sorgeranno quegli interrogativi che spingeranno Kant ad impostare un

autonomo corso di antropologia, dopo aver preparato un testo (Urtext) nel 1759 di geografia ed aver ampliato il campo di indagine

della geografia stessa, che dev'essere anche morale e politica oltre che fisica" (I. F. BALDO, Kant e la ricerca antropologica, cit., p.

75).

12

ACHAB

46 Cfr. I. KANT, Géographie, cit., p. 66.

47 N. PIRILLO, Morale e civiltà, cit., p. 29.

48 I. KANT, Géographie, cit., p. 71.

49 Cfr. M. CASTILLO, L'actualité de l'anthropologie kantienne, in L'Année 1798, cit., p. l78.

50 Cfr. op. cit., p. 183.

51 Cfr. O. DEKENS, D'un point de vue géographique sur la philosophie kantienne, 'Revue de métaphysique et de morale', 2/1998, pp.

259-260. Ciò non vale solo per la filosofia kantiana perché, "in una certa maniera, la riflessione sul diritto mette in discussione la

ragione filosofica nel suo insieme, nel suo divenire storico come nella sua attualità, nella sua essenza come nelle sue procedure"

(J.GREISCH , Présentation a AA.VV., Le droit, Paris 1984, p. 5).

52 Sulla discussione della giurisprudenza come specifica forma di sapere 'sapiente', piuttosto che scientifico in senso moderno, cfr. P.

VENTURA, Introduzione a Pensando al diritto, cit., pp.7-16.

53 Cit. in R. BRANDT, Commentaire de la Préface de l'Anthropologie, cit., p. 200.

54 Cfr. ibidem.

55 N. PIRILLO, Morale e civiltà, cit., p. 33, n. 50. Circa il rapporto fra il diritto e la prudenza valgono le seguenti considerazioni del

compianto Sergio Cotta: "il diritto considerato globalmente è il prodotto di un esercizio della ragione in quanto calcolo, previsione,

organizzazione. Per usare un linguaggio classico, la virtù che meglio gli si addice è la virtù della prudenza. Si potrebbe persino dire

che, nel campo della prassi, esso rappresenta lo sforzo maggiore di questo tipo di ragione e di questo tipo di virtù" (S. COTTA, Itinerari

esistenziali del diritto, Napoli 1972, p. 139). Più in generale mi permetto rinviare al mio Phrònesis, prudentia, giuris-prudenza, 'Nuovo

Sviluppo', Quaderno 2004, pp. 59-93.

56 ID. Soggetto umano. Soggetto giuridico, cit., p. l03. Su tutto quanto riguarda i rapporti fra psicoanalisi, diritto, antropologia e

filosofia cfr. in particolare P. VENTURA, Freud e la giuridicità della coesistenza, Milano 1979, e ID., La psicoanalisi collettiva, Milano

1984.

57 Cfr. A. DELRIEU, Lévi-Strauss lecteur de Freud, Cahors 1993: questo libro, del quale qui di sèguito saranno discussi alcuni

passaggi, reca come sottotitolo: Il diritto, l'incesto, il padre e lo scambio delle donne. Centrale, nella considerazione dell'autore, è il

ruolo che il diritto svolge nell'elaborazione levistraussiana, da Delrieu peraltro non condivisa del tutto, di alcune categorie

fondamentali della psicoanalisi freudiana.

58 Si pensi alla pubblicazione su L'esperienza giuridica. Istituzioni del pensiero laico, a cura di C. ZANZI, Milano 1999, che raccoglie

numerosi e variegati contributi alla riflessione sul diritto, stimolata dal lavoro dello Studium Cartello diretto da Giacomo B. Contri.

59 Cfr. G. B. CONTRI, Libertà di psicologia, Milano 1999, p. 13. Un'inimicizia così aspra, come quella che traspare da questo

volumetto, pur estremamente apprezzabile per la questione filosofica e giuridica che solleva, si può forse spiegare con la fratellanza

intellettuale profonda che legava uno strutturalista come Lacan, maestro di Contri, a Lévi-Strauss (a ciò fa pensare un libro di N.

Panoff, dedicato a Lévi-Strauss e a Roger Caillois, Les frères ennemis, Paris 1993).

60 In proposito cfr., in particolare, M. GALLO, Pensiero e realtà. Logica e ricerca in Lévi-Strauss, Napoli 1998.

61 Cfr. M. SAFOUAN, La parole ou la mort, Paris 1993.

62 Cfr. A. DELRIEU, Lévi-Strauss lecteur de Freud, cit., p. 74.

63 Cfr. op. cit., p. 54.

64 Cfr. op. cit., p. 64.

65 Cfr. op. cit., p. 25.

66 Cfr. C. LÉVI-STRAUSS, Le strutture elementari della parentela, Milano1976, p. 139. È stato rilevato, criticamente, che lo

strutturalismo etnologico si atteggia a teoria generale dell'uomo, filosoficamente pretenziosa (cfr. R. BOUVERESSE, La philosophie

et les sciences de l'homme, Tours 1998, p. 45). Il problema è che gli elementi per una tale teoria - a forte impronta giuridica - non

mancano.

67 Un recente tentativo di far passare Lévi-Strauss per un quasi-filosofo esistenzialista sembra per lo meno azzardato: cfr. A. BRUNO,

Saggio su Claude Lévi-Strauss. Esistenza-Etica, Manduria 1999.

68 Cfr. B. KARSENTI, Marcel Mauss.Le fait social total, Paris I993 e ID., L'homme total, Paris 1997.

69 ID., La philosophie et les sciences de l'homme, 'Revue des Sciences morales et politiques', 3/1997, p. 48. Per un quadro più

generale, si veda anche S. BORUTTI, Filosofia delle scienze umane, Milano 1999.

70 Cfr. B. KARSENTI, La philosophie et les sciences de l'homme, cit., p. 52.

71 Cfr. art. cit., p. 59.

13

ACHAB

Il pensiero selvaggio nell’era elettrica

di Gianni Trimarchi

Non è semplice comparare il rigore scientifico delle opere di C.

Levi-Strauss con l’ironica narratività di McLuhan: egli ama

definirsi, shakespeareamente, come un buffone (fool) che “rompe

gli schemi dati e forza una presa di coscienza attraverso un

linguaggio altro, liberato dalla logica letterale” (Lamberti, p. 3435). Ciò nonostante, alcune analogie fra i due autori appaiono con

molta evidenza, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti

della civiltà industriale avanzata, che McLuhan non esita a

definire come totemici. Certo non a caso, nella prefazione a La

sposa meccanica, viene citato proprio Levi-Strauss.

In sostanza, come scrive Ugo Fabietti a proposito della teoria di

Levi-Strauss:

“Questa prospettiva porta alla caduta dell’antica distinzione tra

pensiero logico, razionale e civilizzato da un lato e pensiero

prelogico, mistico e primitivo dall’altro. Si tratta piuttosto, per

Lévi-Strauss, di definire quelle leggi del pensiero che sono

sempre le stesse” (U. Fabietti, Levi-Strauss moderno..., p. 10).

Anche MacLuhan ravvisa una caduta di antiche distinzioni, così

come, per altro verso, aveva ravvisato una convergenza fra vita e

macchina, intesa a rompere la tradizionale rivalità fra

meccanicismo e vitalismo.1 L’alimentatore delle macchine

elettroniche è in certa misura un cuoco, che prepara alimenti (M.

McLuhan, La sposa meccanica, p. 74), mentre il carburante è

qualcosa di simile a un cibo che la macchina digerisce, (M.

McLuhan, La sposa meccanica, p. 199). Una fabbrica

automatizzata di automobili in certo senso le secerne, come il

fegato secerne la bile, o una pianta fa le foglie (M. Mcluhan, La

sposa meccanica, p. 74).2

Tutto ciò, nel contesto de La sposa meccanica, possiede forti

tendenze distruttive, che sembrano assimilare il pensiero di

MacLuhan ad alcuni aspetti della critica di Horkheimer e Adorno

all’industria culturale,3 come compare da un passo relativo alla

moda femminile, nella società industriale avanzata, che tende ad

assimilare la donna a una macchina.

“Leggendo La sposa meccanica vengono in mente le ricerche di

Levi-Strauss sull’anima primitiva.

(...) È nota l’affermazione di McLuhan, che...ci riporta al

villaggio tribale, anche se su scala planetaria (...). L’americano

medio ricorda stranamente le tribù protagoniste dei viaggi

dell’antropologo francese” (R. Faenza, prefazione a: M.

MacLuhan, La sposa meccanica, p. 7).

Anzitutto il Nostro definisce la nostra epoca come una

sopravvivenza dell’età del cacciatore, dando però a questo

termine un particolare significato; egli parla infatti dell’“uomo in

caccia perenne di dati e informazioni indispensabili per la sua

sopravvivenza” (M. McLuhan, La sposa meccanica, p. 10).

Anche il titolo di un giornale, in questa lettura, esprime elementi

arcaici, poiché si tratta di un “grido primitivo di rabbia”, nato fra

le passioni violente (M. McLuhan, La sposa meccanica, p. 23).

Il mondo nel suo insieme, proprio grazie alla dimensione

“elettrica”, tende sempre più a comprimersi e a dare sempre più

spazio alla dimensione della contemporaneità, assumendo le

caratteristiche di un villaggio tribale (M. McLuhan, La sposa

meccanica, p. 28). In questo contesto la civilizzazione si presenta

in una forma ben singolare, dal momento che in molti casi “un

eminente scienziato ha spesso emotività e gusti di lettura tipici di

un bambino avido di violenza” (M. McLuhan, La sposa

meccanica, p. 28).

Facendo un discorso sostanzialmente analogo, una decina di anni

dopo Levi-Strauss scrive:

“Per la ragazza moderna le gambe come il busto sono punti di

potere, corredo necessario al successo, piuttosto che in senso

erotico, o sensuale (...) sono semplicemente oggetti da mettere in

mostra, come le cromature di una vettura (La sposa meccanica,

197) (...). Quando una donna vuole apparire nella sua luce

migliore non solo si infila una camicia di forza, ma si mette i

tacchi a spillo, per essere sicura che non sarà capace di un solo

gesto libero del braccio, o della gamba” (id: 291).

Questo risulta anche in un certo tipo di narrativa, che mostra una

spiccata tendenza a trasformare in automi gli uomini. Il cow boy

dei grandi western, così come il direttore d’azienda, tutto preso

dal suo lavoro, risulta “emotivamente indurito e insensibile a

tutto, fuorché a una ristretta area di esperienza. Egli è capace di

agire, ma non di sentire” (M. McLuhan, La sposa meccanica, p.

299).

In certa misura per McLuhan, come per Horkheimer e Adorno, un

certo tipo di sviluppo sembra portare a una nuova barbarie, non a

caso i due filosofi parlano dell’illuminismo come “angoscia

mitica radicalizzata” (M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica

“Durante la prima guerra mondiale, Linton aveva fatto parte della

42° divisione, o “Divisione Arcobaleno”, nome arbitrariamente

scelto, perché la divisione raccoglieva unità provenienti da

numerosi stati e quindi i colori dei suoi reggimenti erano tanti

come i colori dell’arcobaleno (...). Cinque o sei mesi dopo si

affermava che si vedeva un arcobaleno ogni volta che la divisione

entrava in azione” (C. Levi-Strauss, Il totemismo..., pp. 13-14).

14

ACHAB

dell’illuminismo, p. 24) e delle sue tragiche conseguenze.

che accosta l’australiano...ma il procedimento...essenzialmente

non differisce” (C. Levi-Strauss, Il Totemismo..., p. 135).

“La ripetizione monotona di parole e di gesti sono altrettante

imitazioni organizzate di pratiche magiche, la mimesi della

mimesi. Il capo, dal viso lubrificato e col carisma dell’isteria a

comando, conduce la ridda (...). Il fascismo è totalitario anche in

ciò, che cerca di mettere la rivolta della natura oppressa contro il

dominio direttamente al servizio di quest’ultimo” (M.

Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, p. 197).

In questo contesto, ci troviamo a fare una curiosa scoperta:

“Bergson è un filosofo che, per certi aspetti, pensa come un

selvaggio” (C. Levi-Strauss, Il Totemismo..., p. 139). Con sottile

ironia Levi-Strauss cita un passo di Durkheim, dal quale risulta

che il discorso sull’élan vital faceva già parte della cultura dei

Sioux, ben prima che il filosofo francese lo pronunciasse. In

questo senso il suo pensiero “era in simpatia con il pensiero delle

popolazioni totemiche” (C. Levi-Strauss, Il totemismo..., p. 138139).

Ragionando in termini rigorosamente antropologici, secondo

Radcliffe-Brown, abbiamo un’omologia di struttura fra il pensiero

umano e l’oggetto umano a cui si applica. Infatti ogni livello della

realtà sociale appare come un complemento indispensabile, senza

il quale sarebbe impossibile comprendere gli altri livelli. I

costumi rimandano alle credenze e queste alle tecniche, tuttavia:

Anche McLuhan riprende il discorso sull’angoscia come

fondamento di certi comportamenti dell’uomo contemporaneo.

Come un tempo gli uomini terrorizzati entravano spontaneamente

nelle pelli degli animali totemici, noi siamo arrivati ad assumere i

meccanismi di comportamento delle macchine che ci spaventano

e ci dominano.

“La tecnologia è un tiranno astratto che compie le sue

devastazioni sulla psiche a un livello più profondo di quanto non

facessero lo smilodonte e l’orso bruno” (M. McLuhan, La sposa

meccanica p. 73).

“I diversi livelli non si riflettono semplicemente gli uni sugli altri,

ma reagiscono dialetticamente fra loro, in modo che non si può

sperare di conoscerne uno solo, senza aver prima di tutto valutato,

nelle loro relazioni di opposizione e di correlazione rispettiva, le

istituzioni, le rappresentazioni e le situazioni” (C. Levi-Strauss Il

Totemismo..., p. 129).

Questi enunciati divergono da alcune delle conclusioni di C. LeviStrauss; il suo discorso sul totemismo infatti esclude la

dimensione del terrore.4 Egli aveva verificato che il pericolo non

chiama necessariamente il rituale con funzioni di rassicurazione

(C. Levi-Strauss, Il totemismo..., p. 97). Al contrario, in vari casi,

è proprio il rito a creare un senso di insicurezza e di pericolo

(Ibid). Questo modo di intendere diverge decisamente da quanto

affermato da McLuhan ne La sposa meccanica, ma sembra

convergere con quanto da lui scritto una decina di anni dopo.

In questa prospettiva, il totemismo “fa parte dell’intelletto e le

esigenze cui risponde, il modo in cui cerca di soddisfarle, sono

anzitutto di ordine intellettuale. In questo senso non c’è nulla di

arcaico, o di lontano” (C. Levi-Strauss, Il Totemismo..., p. 146).

Assistiamo ad un intreccio di codici diversi, compresenti nel

pensiero. In questo ambito “ciò che vogliamo salvare non sono i

primitivi in quanto tali, ma ciò di cui essi sono custodi. Essi

custodirebbero infatti le ‘verità ultime’ per mezzo delle quali e

nelle quali si è reso possibile ‘dissolvere l’uomo’” (U. Fabietti

Levi-Strauss moderno..., p. 19).

Questo complesso intreccio di strati dialetticamente connessi ci

invita a riflettere sul linguaggio dei nuovi media, che esprimono,

secondo McLuhan, una grammatica e una sintassi ancora