TRIBUNALE DI TARANTO

GIUDICE MONOCRATICO

2° SEZ. PEN.

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott DR. M. ROSATI alla pubblica udienza del 5/7/2004 ha pronunziato e

pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

l) CAPOGROSSO LUIGI

2) DEL VECCHIO SALVATORE

3) LESTO ANTONIO

4) COLUCCI MICHELE

IMPUTATI

Dei reati di cui agli artt.

a) 437 c.p. perché nelle rispettiva qualità di Direttore di Stabilim ento il Capogrosso, di

responsabile della produzione del reparto PLA/2 il Del Vecchio, di responsabile della

manutenzione per l'area laminazione il Lesto, di responsabile della manutenzione del

reparto PLA/2 il Colucci, omettevano in tutto o in parte i con trolli e le verifiche previste

dal DPR 216/88 e dalla normativa CEI per il corretto esercizio delle apparecchiature

contenti fluidi a base N. di PCB (policlorobifenili) ovvero violavano costantemente le

norme in materia di sicurezza e di prevenzione infort uni sul lavoro di cui ai successivi

capi nonostante le ripetute disposizioni e segnalazioni impartite dalla ASL di Taranto

così determinando in una situazione di concreto pericolo per la salute dei lavoratori e

della intera collettività e per l'ambiente in seguito allo scoppio di un trasformatore

elettrico contenente fluido elettrico costituito da PCB sito all'interno del reparto PLA/2

dello Stabilimento ILVA dì Taranto.

b) del reato di cui agli artt. 267, 389 DPR 547/55 perché nelle rispettiva qualità sopr a

indicate non provvedevano al corretto esercizio ed alla dovuta manutenzione dei

trasformatori elettrici ad apirolio presenti nello stabilimento ILVA di Taranto al fine di

prevenire il pericolo di scoppio.

c)del reato di cui agli artt. 4, 58 DPR 303/56 pe rché nelle rispettive qualità sopra indicata

non informavano adeguatamente il personale addetto al reparto PLA/2 in merito ai rischi

cui erano esposti né fornivano loro i necessari mezzi di protezione;

d) del reato di cui agli artt. 43. co.4, 89 DPR 626/94 perché nelle rispettive qualità sopra

indicate non provvedevano ad una adeguata manutenzione dei dispositivi di protezione

individuale.

In Taranto fino al 16/8/1997

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. MAURIZIO CARBONE

del difensore dì fiducia avv. C. Mattesi per il 1° presente e acc. F. Mucciarelli assente;

Avv. Albanese per 2°, 3° e 4° di fiducia assente sost. con delega dall'avv. F. Nevoli.

SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

- COMUNE DI TARANTO ASS. B. DECORATO

- LA UIL NELLA PERSONA DI FRANCO SORRENTINO ASSENTE ASS. DALL'AVV. S.

TORSELLA DIFENSORI PRESENTI

Le parti hanno concluso come segue:

MOTIVAZIONE

1

l. - IL PROCESSO E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI. - Il processo si è svolto

secondo il rito ordinario.

**** OMSSIS ****

2. - RITENUTO IN FATTO. - Nella loro consistenza materiale i fatti rilevanti per la

decisione sono sostanzialmente incontroversi e possono sintetizzarsi nei termini che

seguono.

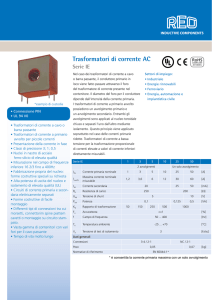

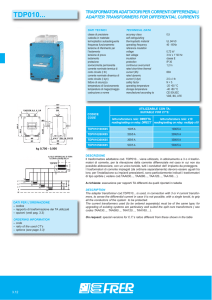

Il 16 agosto 1997, alle ore 1, 16 della notte, all'interno del reparto "produzione lamIere n°2

(d'ora in poi "PLA 2") dello stabilimento «I.L.V.A.» di Taranto, esplodeva un trasformatore

elettrico con isolante in olio dielettrico a base di policlorobifenili (comunemente

denominato “askarel” od “apirolio”). Il trasformatore, identificato con il n ° matr. "T24",

era situato, al pari di altri 28 apparecchi simili, all'interno dello scantinato del capannone

adibito a sala motori del reparto.

L'esplosione determinava lo sversamento di un gran quantità di apirolio all'interno della

sottostante vasca di cemento, la dispersione di tale liquido anche su altre parti del

pavimento dello scantinato, nonché la diffusione dei vapori anche all'este rno del locale.

Non soltanto, infatti, Capuano Vincenzo, ovvero l'operaio precipitatosi nello scantinato al

momento dello scoppio e costretto, a causa della precaria visibilità dovuta ai fumi dell'olio

dispersosi, a dismettere il dispositivo autorespiratore di cui si era munito, ma anche altri

tecnici ed operai accusavano malori conseguenti all'inalazione de i vapori, benchè costoro al

momento si trovassero in altri locali del reparto, separati dallo scantinato e distanti anche

varie decine di metri dal trasformatore.

La causa dell'incidente veniva individuata verosimil mente in un corto circuito, successivo

alla riattivazione degli impianti, resasi necessaria in conseguenza di un'interruzione

dell'erogazione di energia elettrica da parte dell’E.N.E.L., protrattasi sino alle ore 15.00 del

giorno precedente.

Quanto allo stato dei luoghi e delle strutture, i rilievi effettuati da l dr. Giua nei giorni

seguenti all'accaduto e, successivamente, dai consulenti tecnici del P.M. permettevano di

accertare che: allo scantinato sì accedeva attraverso tre scale metalliche a gradini, "con

pedata piuttosto piccola e spigolo irregolarmente ero so"; l'illuminazione all'interno dello

stesso era "insufficiente"; esso permetteva una dispersione aerea di fumi e vapori nocivi

verso l'esterno e non era provvisto di un idoneo sistema artificiale di aerazione, con

dispositivi di arresto e chiusura delle bocche di ventilazione e con filtri adeguati;

mancavano cartelli od altri segnali che prescrivessero ai lavoratori il divieto assoluto, in

caso di esplosione effettiva o sospetta di un trasformatore, di entrare nello scantinato privi

dei necessari mezzi di protezione individuali; mancava qualsiasi dispositivo tecnologico di

controllo visivo a distanza del locale di allocazione dei trasformatori, così che gli operai ed

i tecnici addetti, in caso di disfunzioni, erano costretti necessariamente a portarsi nell o

scantinato per verificarne l'effettiva esistenza, la natura e quant'altro.

I dispositivi di protezione individuale (maschere, respiratori, guanti, tute, etc.) erano

presenti; essi, tuttavia, non risultavano assegnati in dotazione personale ai singoli

lavoratori, bensì riposti a loro disposizione nei magazzini del reparto ed in alcuni pulpiti

dislocati nell'area interessata.

In ogni caso, essi erano istituiti in misura assolutamente insufficiente rispetto al numero

degli addetti al reparto, che, in caso d i esplosione, sarebbero risultati esposti al rischio di

inalazione di esalazioni di apirolio.

Al riguardo, basti rilevare che, in occasione dell'incidente del 16 agosto, Palumbo

Giuseppe, addetto alla sala motori del reparto, ha operato senza autorespirat ore, perché

quello posto a sua disposizione era stato già prelevato da altra persona; mentre Giacobelli

Leonardo, che prestava il proprio servizio all'interno della sala computer, non ha potuto

munirsi di alcun respiratore, perché nessun dispositivo di pro tezione di tal specie era ivi

installato: eppure anche gli, come Palumbo, Capuano ed altri addetti al reparto, ha inalato

vapori di apirolio, tanto da essere costretto a ricorrere alle cure dell'infermeria dello

stabilimento.

***

Quello dell'agosto '97 non era il primo incidente riguardante un trasformatore ad apirolio

avvenuto all'interno dello stabilimento "ITALSIDER", e poi "I.L.V.A.", di Taranto.

A partire dal 1982, infatti, per lo meno altri tre apparecchi di quel tipo erano esplosi

(18.9.1982, 19.4.1992, 31.1.1996), altri tre avevano subito rotture (29.7.1982, 10.12.1995 e

9.2.1996) ed almeno in un altro paio di occasioni si erano verificati fenomeni di corto

circuito (30.11.1983 e 6.9.1996). Gli estremi essenziali dì ciascun episodio sono indicati

nella relazione depositata il 22.6.1998 nella segreteria del P.M. dal c.t. dr.ssa Spartera,

acquisita all'udienza del 9.6.2003, e non sono stati contestati dalle avverse difese.

2

E' pure pacifico tra le parti, tuttavia, che, ancora nell'agosto del '97, ope ravano all'interno

dello stabilimento oltre 900 trasformatori di tal specie, peraltro in larghissima parte

costruiti oltre vent'anni addietro. Si trattava secondo un'affermazione della dr.ssa Spartera,

anche questa non contestata, di una concentrazione di simili apparecchiature con pochi

eguali in ambito europeo.

Tali circostanze, con la progressiva presa di coscienza dell’estrema lesività dei

policlorobifenili (cc.dd. 'pcb") per la salute umana e per l'ambiente, avevano portato la

"questione apirolio" all'attenzione dei vertici aziendali: lo ha riferito il sindacalista

Calcante; lo dimostrano i documenti tecnici ed i ritagli di stampa da lui raccolti e prodotti

dal P.M. all'udienza del 7.4.2003; lo ha confermato in dibattimento l'imputato Capogrosso,

che ne ha parlato come di un problema "all'ordine del giorno" dell'azienda ed a lui ben

noto; ha contribuito a dimostrarlo la documentazione a pi ù riprese prodotta dalla difesa di

costui (verbali di deliberazioni aziendali e di incontri con le rappresentanze sin dacali e

degli enti territoriali, relazioni di organi di controllo, etc.), allo scopo di provare

l'accelerazione da quegli impressa al processo di progressivo smaltimento di quelle

apparecchiature.

E'un dato anche questo incontroverso, infatti, che, dal l' dicembre del 1996, data in cui

Capogrosso è divenuto direttore dello stabilimento, sono stati dismessi circa 700

trasformatori ad apirolio.

Per quel che riguarda, invece, le procedure di controllo sulle condizioni strutturali di

codesti apparecchi, lo stesso Capogrosso ha precisato che, consapevolmente discostandosi

dalle indicazioni ricevute dai competenti organi della A.S.L., che disponevano dì eseguire

periodicamente analisi chimico-fisiche e controlli dell'apirolio in relazione a tredici

parametri, l'azienda si limitava a controlli periodici di soltanto cinque di quegli indici

(colore, aspetto, umidità, tensione di scarica, fattore di dissipazione), salvo estende re

l'indagine agli altri significativi qualora le prime avessero offerto risultati non confo rmi ai

valori normali. Tanto era stato deciso di fare - ha spiegato apertis verbis l'imputato in

dibattimento - nella convinzione che neppure mediante il costante controllo di tutti i

parametri individuati dalla A.S.L. sarebbe stato possibile prevenire con certezza esplosioni

od altri simili accidenti, e che l'unico rimedio atto a prevenire quei rischi era la dismissione

di quei trasformatori.

********

In punto di fatto, soltanto un accenno va riservato, da ultimo, all'organizzazione aziendale,

nonché alle qualifiche rivestite ed alle funzioni svolte dai vari imputati nell'ambito di

questa, poiché anche questo profilo non ha formato materia di discussione tra le parti.

Secondo il racconto - per il vero sorprendentemente approssimativo - di Capogrosso, lo

stabilimento da lui diretto era, in generale, suddiviso in "aree", ciascuna guidata da un

"capo area" e con una ripartizione interna tra il settore della “produzione” e quello della

“manutenzione”, a capo di ognuno dei quali v'erano ulteriori dirigenti; nell' ambito di

ciascuna area, poi, vi erano vari “reparti”, ciascuno retto da un “capo reparto”; all’interno

dei vari reparti, quindi, vi era un'ulteriore suddivisione per “squadre” operative, ognuna

facente capo ad un "capo turno".

*****************

3. - CONSIDERATO IN DIRITTO. - Gestione di apparecchiature ed art. 437, cod. pen.. L'ipotesi accusatoria di cui al capo A) dell'imputazione si fonda essenzialmente su due

rilievi: la pluralità degli incidenti verificatisi negli anni su quel tipo di trasformatori nello

stabilimento I.L.V.A.; la scelta dell'azienda, consapevole e volontaria, di non adeguarsi alle

indicazioni impartitele dalla A.S.L. circa i controlli delle condizioni strutturali di quelle

apparecchiature.

Una siffatta impostazione, però, non può es sere condivisa, se non per quel che concerne la

non conformità a legge della procedura di gestione degli impianti seguita dall'azienda. Un

rapido panorama delle fonti normative di riferimento può giovare alla comprensione di tale

giudizio.

Il D.P.R. 24.5.1998, n' 216, vietando l'ulteriore immissione nel mercato e l'uso dei

policlorobifenili e degli impianti, apparecchi e fluidi che li contenessero, ne consentiva

l'uso di quelli già in esercizio a quella data, "sino all'eliminazione o fino al termine della

loro durata operativa, purché il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli

apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche

generalmente adottate dagli operatori del settor e» (art. 4, co. 2).

Tali norme del CEI (che sta per "Comitato elettrotecnico italiano", struttura collegata al più

noto "C.N.R.") sono contrassegnate dall'identificativo "10 -6" e sono state pubblicate nel

novembre del 1981.

Al punto 3 dell’”allegato D”, esse individuano i 13 parametri da esaminare per "verificare

se le proprietà dell'askarel sono sempre adatte alla ulteriore utilizzazione o se sia

opportuno prevedere qualche misura correttiv a“.

3

Quindi, al successivo punto 4, dopo la previsione di una frequenza almeno quinquennale dei

controlli sui trasformatori con tensione non superiore a 35 kv, si afferma: " I

trasformatori……….. a tensione più elevata possono richiedere verifiche più frequenti. Una

frequenza maggiore è pure consigliabile quando una qualunque delle proprietà

significative si avvicina al limite raccomandato per l'utilizzazione".

Dopo di che, al punto 7, dopo aver previsto che luogo, numero e tipi di prove sui campioni

di askarel 'possono variare in funzione delle circostanze locali', ed altresì che il giudizio

sullo stato degli askarel "dovrà preferibilmente essere basato sulla valutazione combinata

delle più importanti caratteristiche", il C.E.I. stabilisce: “Un programma completo di

verifiche comprende tutte le prove indicate all'art. 3. Contemporaneamente alla valutazione

delle condizioni generali del fluido, queste prove permettono sovente di riconoscere la

causa della degradazione o l'origine della contaminazione e di prendere le misure

opportune per ridare al fluido caratteristiche soddisfacenti ”.

Ed infine, al punto 8, si statuis ce che le proprietà relative ad aspetto, umidità, tensione di

scarica e fattore di dissipazione (le sole, ossia, annualmente controllate dall'I.L.V.A.) "sono

considerate come soddisfacenti per un'apparecchiatura funzionante ad una tensione

inferiore od uguale a 35 kv”.

Se questi sono i dati normativi di riferimento, e se si pensa, da un canto, al fatto che il

trasformatore "T24", come la maggior parte di quelli presenti nello stabilimento, funzionava

ad una tensione assai superiore a 35 kv (nello specifico, 640 kv), e, dall'altro, alla s volta in

senso fortemente restrittivo impressa dal cìt. D.P.R. n' 216 nell'uso e nella gestione dei

p.c.b. (con la generale previsione dì controlli almeno annuali, anche, ossia, per quegli

apparecchi per i quali le norme C.E. I. del 1981 si accontentavano di controlli

quinquennali), se ne deve coerentemente desumere che il dovere di diligenza imposto

all'azienda, e che - secondo la costante esegesi dell'art. 43, cod. pen. dev'essere calibrato

sulla «migliore scienza ed esperienza del settore", le imponesse di eseguire con cadenza

almeno annuale le analisi relative a tutti e tredici i parametri di cui s'è detto (sull'obbligo

dell'imprenditore di informare la sua condotta alla migliore scienza ed esperienza, derivante

già dall'art. 2087, cod. civ., si legga, ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 24.6.2000, n' 7402).

Ma la non corretta gestione di tali apparecchiature, se certamente è tale da realizzare la

contravvenzione contestata al capo B) della rubrica (poiché è evidente che, se tut te quelle

analisi fossero state eseguite, verosimilmente si sarebbe potuto ottenere un quadro più

preciso delle condizioni di 'durata operativa» della macchina, e se ne sarebbe, così, potuta

prevenire l'esplosione, adottando le maggiori cautele necessarie nello specifico), non può

invece essere sufficiente, di per sé sola, ad integrare la condotta penalmente sanzionata

dall'art. 437 del codice penale.

In effetti, la rubrica di tale articolo potrebbe trarre in inganno, laddove si parla

genericamente di "cautele contro infortuni sul lavoro". Ma rubrica legis non est lex, ed

invece il dato testuale della norma è assolutamente perspicuo.

Rilevano unicamente, infatti, condotte di omessa collocazione, rimozione o

danneggiamento.

Inoltre, l'oggetto materiale di tali condotte non è rappresentato da qualsiasi macchinario

impiegato nel ciclo della lavorazione, bensì esclusivamente dagli «impiantì, apparecchi o

segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro". E'necessario, ossia, che si

tratti di dispositivi di qualsiasi natura, ma comunque qualificati da una propria consistenza

morfologica (tale da poterli far "collocare", "rimuovere" o "danneggiare") e, soprattutto, da

una specifica ed immediata destinazione antinfortunistica o di prevenzione dei rischi

derivanti dalle attività lavorative, tanto per la collettività (si rammenti la allogazione della

norma nel titolo relativo ai "delitti contro l'incolumità pubblica"), quanto per i singoli (sul

punto, infatti, i problemi er meneutici connessi alla appena ricordata posizione sistematica

della norma sono stati ormai da tempo superati in giurisprudenza).

Appare, dunque, di solare evidenza che la negligente gestione dei trasformatori ad apirolio

da parte dell'I.L.V.A., limitatamente alla omessa esecuzione di tut ti i controlli necessari per

la migliore conoscenza possibile dello stato di salute di ciascuno di essi, non può farsi

rientrare nella fattispecie astratta sanzionata dalla norma in rassegna (nel senso del testo, si

può leggere la nota sentenza del Trib. V enezia, sez. 1, 22.10.200 1, emessa nel processo

contro Cefis ed altri e relativa ai fatti dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera,

la quale - a dire il vero - si spinge ancora oltre, escludendo dal novero delle condotte

rilevanti ex art. 437 anche alcune - a parere dell'odierno invece pienamente riconducibili a

quella fattispecie astratta: in giudicante Cassaz. pen., 1/2003, 106, in part. pagg. 296 s.).

Ne può condividersi la tesi - tuttavia, per il vero, non priva di una certa efficacia suggest iva

-sostenuta dalla difesa della parte civile "U.I.L. secondo cui il delitto in argomento sarebbe

stato realizzato dai vertici dell'azienda mediante l'omessa predisposizione delle

apparecchiature necessarie per eseguire codeste analisi ulteriori.

Accedendo ad una simile lettura, infatti, si f inirebbe per far ricadere nell'a mbito della

previsione sanzionatoria la totalità, o quasi, dei beni aziendali, che, in quanto inseriti nel

ciclo produttivo, sono, per tal via, anche soltanto indirettamente funzionali a lla migliore e

più sicura gestione dei diversi impianti immediatamente produttivi di rischi per l'incolumità

4

personale dei lavoratori. La conseguenza, allora, sarebbe quella di far entrare dalla finestra

ciò che il legislatore ha ritenuto di metter fuori dalla porta, dilatando oltre misura la

norma, fino al punto di esporla - a ben vedere - anche a dubbi di sufficiente tassatività.

Certo, balza agli occhi - suscitando non poca amarezza e, perciò, rendendo comprensibili

anche simili forzature ermeneutiche - la evidente iniquità di un sistema normativo che

sanziona con la reclusione sino a cinque anni, appunto ex art. 437, cit., la mancata

apposizione di un cartello di pericolo, spesso soltanto ipotetico in concreto, mentre affida

ad una contravvenzione, peral tro punita con pena pecuniaria alternativa fino ad un massimo

di 1.032,00 € (artt. 267 e 389, lett. c, D.P.R. n" 547/1955), la repressione penale della

gestione incauta di un impianto elettrico, come quello in esame, suscettivo di creare con

elevata probabilità rischi gravissimi per la salute di un gran numero di lavoratori e pe r la

salubrità di vastissime aree territoriali.

E' altrettanto evidente, però, che una simile contraddizione logica interna del sistema, tanto

più stridente perché in conflitto con la sempre maggiore tutela riconosciuta alle esigenze di

sicurezza dei lavoratori dalla pletora di leggi speciali successive al codice, non può essere

sanata che dal legislatore, e non certo dal giudice mediante una dilatazione della norma

oltre quanto consentito dal testo.

***

Configurabilità, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 451, cod. pen.. -La

contestazione del delitto di cui all'art. 437, c.p., è stata elevata dalla Pubblica Accusa

altresì con riferimento, tra l'altro, alla mancata predisposizione ed alla inadeguata

manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (cc.dd. «d.p.i."). Ed ínvero - come si

è avuto modo di osservare dianzi in parte narrativa - nel caso di specie codesti disposìtivi

erano assolutamente insufficienti e non correttamente dislocati.

Ma non basta. Anche altri impianti, apparecchi o segnali a specifica destinazione

antinfortunistica - come s'è visto - non risultavano collocati in «PLA/2" ove erano situati i

trasformatori ad askarel: e ciò in ispregio a specifiche discipline normative od a canoni di

normale prudenza e diligenza.

Degli autorespiratori s'è già detto: e l'obbligo per l'azienda di provvedere ad una dotazione

personale in favore dei singoli lavoratori, o comunque in misura sufficiente alla protezione

di tutti coloro prevedibilmente esposti al rischio di inalazioni nocive, si ricava, oltre che

dalle norme generali di cui agli artt. 4 del D.P.R. n° 303 del 1956 e 4, com. 5, lett. d), e 40

- 43 del D. L.vo n° 626 del 1994, anche dalla disposizione specifica contenuta all'art. 369

del D.P.R. n' 547 del 1955 (della necessità di "mettere questi strumenti a portata d i mano

del lavoratore" parla, tra le tante, Cass. pen., sez. IV, 3.6.1995, n' 6486).

Mancava un cartello di divieto assoluto d'accesso al locale scantinato senza la protezione di

autorespiratori, in caso di scoppio, anc he soltanto sospetto; la sua presenza, invece,

considerando l'estrema lesività delle esalazioni dell'apirolio, sarebbe stata obbligatoria,

quanto meno in base alle norme generali degli artt. 3, co m. 1, lett. q), 4, com. 5, lett. e), h)

ed i), del cit. D. L.vo n° 626, e dell'art. 2, com. 1, D. L.vo n° 493 del 1996, nonché quale

cautela immediatamente prodromica e funzionale all'assolvimento degli obblighi previsti

dal combinato disposto degli artt. 236 e 372, D.P.R. n' 547, cit..

La rilevata insufficienza dell'impianto di illuminazione, poi, viola, se non altro, le norme di

cui al capo V del titolo II del medesimo D.P.R. n ° 547, nonché il precetto contenuto all'art.

10, com. 1, seconda parte, D.P.R. n° 303, cit., laddove impone dì munire tutti i luoghi di

lavoro, anche quelli situati in locali sotterranei o seminterrati, di dispositivi di

“illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza... dei lavorator” .

Le scale a pedata piccola ed a spigoli erosi, invece, non paiono osservanti, per lo meno ,

degli obblighi previsti, rispettivamente, dagli artt. 16, co m. 1, e 374, D.P.R. n" 547, cit..

Quanto, inoltre, all'assenza, nello scantinato in questione, di un idoneo impianto di

aerazione, tale da aver consentito la formazione di una spessa coltre di f umo, che ha

costretto il malcapitato Capuano a togliersi la maschera per poter meglio vedere ed operare,

essa è censurabile ai sensi, se non altro, delle norme generali di cui agli artt. 8 e 9, D.P.R.

n° 303, cit., ed agli artt. 3, 4 e 30 -32 del D. L.vo n° 626, cit..

E parimenti illegale é l'assenza di dispositivi atti ad evitare l'avvenuta dispersione aerea al

di fuori del locale dei gas sprigionatisi a sèguito dell'e splosione. L'art. 370, D.P.R. n° 547,

cit., prevede, infatti, che i locali nei quali posso no svilupparsi emanazioni tossiche debbano

essere isolati da altri luoghi di lavoro o di passaggio (mentre Giacobellí, Palumbo ed altri,

che si trovavano in locali distinti e distanti da quello scantinato, hanno anch ’essi respirato i

vapori di askarel). Inoltre, l'art. 20 del cit. D.P.R. n ° 303 impone che un'attrezzatura da

lavoro che comporti pericoli dovuti, tra l'altro, ad emanazione di gas o vapori debba essere

munita di "appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte" di

pericolo. Ma, soprattutto, sono le norme C.E.I. "ll - 19" dell'1.11.1984, al cap. 2 .4, a

disporre che "nella installazione di trasformatori all'interno di fabbricati occorre

provvedere a che i fumi che si possono sviluppare in caso di guasto interno non interessino

5

luoghi di abituale passaggio o frequentati da persone", così imponendo l'adozione di ogni

possibile cautela strumentale a tal fine.

Infine, anche il difetto di strumenti di controllo visivo a distanza dei trasformatori può

ritenersi in contrasto, se non con una norma specifica, comunque con la disciplina generale

contenuta nel cit. D. L.vo n° 626, laddove impone la eliminazione o la riduzione al minimo

dei rischi "in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", facendo

carico al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione "in relazione al grado di

evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione" (artt. 3, com. 1, lett. a, e 4,

com. 5, lett. b).

Tuttavia, com'è noto, affinché simili comportamenti omissivi possano rilevare ex art. 437,

c.p., è necessario che essi siano stati dolosamente serbati dai soggetti obbligati alla

corrispondente condotta attiva.

Ebbene, nello specifico, non può ritenersi raggiunta una prova rassicurante del fatto che gli

odierni imputati ……………………………………………………………………

……………

…………………………….., attesa la loro qualità apicale all'interno dell'organigramma di

uno stabilimento con oltre 10.000 dipendenti, avessero precisa ed effettiva contezza delle

condizioni di illuminazione e di aerazione di quello scantinato, ovvero della presenza e

della dislocazione di cartelli e d.p.i.: anzi, è ragionevole ipotizzare, soprattutto per

Capogrosso, che una conoscenza dettagliata dello stato dei luoghi non vi fosse, così da far

venire meno il presupposto logico per l'adozione della condotta attiva richiesta dalla legge.

Ma, se può escludersi che costoro fossero in concreto consapevoli delle segnalate carenze, è

tuttavia innegabile che essi avessero comunque il dovere di tenersene informati, onde

provvedere consequenzialmente ed assolvere, per l'effetto, agli obblighi di tutela dei

lavoratori loro commessi dalla legge. Tutta la normativa antinfortunistica, infatti, è

caratterizzata - si potrebbe dire - da un vis actractiva verso l'alto delle relative

responsabilità, delle quali investe direttamente e principalmente il datore di lavoro, e di

sèguito, nelle organizzazioni imprenditoriali più complesse, i vertici aziendali, scendendo

per li rami.

Pertanto, da un lato, l'omessa collocazione di quei dispositivi può ricondursi alla condotta

non diligente dei funzionari tecnici responsabili all'interno dell'organizzazione aziendale

dell'I.L.V.A. (tra un attimo vedremo nello specifico quali): una negligenza tanto più grave,

in quanto massimo era ìl dovere di attenzione e di vigilanza nella fattispecie concreta,

trattandosi di trasformatori allocati in uno scantinato, e quind i di una delle situazioni più

pericolose.

Dall'altro, tutti gli anzidetti dispositivi mancanti possono indiscutibilmente ricondursi

anche alla nozione di "apparecchi od altri mezzi destinati al salvataggio o al soccorso

contro... infortuni sul lavoro» (benché questa non sia evidentemente sovrapponibile a quella

adottata nell'art. 437, c.p., per descrivere l'oggetto materiale della condotta).

Ne consegue la sicura configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie delittuosa colposa

prevista e punita dall'art. 451, cod. pen.. Non v'è dubbio, infatti, e la dottrina e la

giurisprudenza sono assolutamente unanimi in questo senso, quanto meno quelle più

recenti, che la sussistenza di tale reato prescinda dalla già avvenuta verificazione di un

disastro o di un infortunio sul lavoro (si veda, ad es., Cass. pen., sez. VI, 14.3.1996, n °

2720; nel caso oggetto di giudizio, peraltro, è ravv isabile un infortunio nei malesseri patiti

dai tecnici ed operai già nominati).

Va da sé, poi, che una simile ricostruzione gi uridica degli accadimenti non integri una

mutatio libelli, per la quale - secondo l'oramai costante lettura giurisprudenziale - sarebbe

necessaria la "sostanziale immutazione del fatto contestato», ovverosia la «trasformazione

radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenzial i”, tale da "precludere in

concreto» all'imputato la possibilità di difesa. Nell'ipotesi in discorso, invece, non soltanto

le due fattispecie astratte tipizzate dagli artt. 437 e 451, c.p., sono contigue sotto il profilo

dogmatico, ma altresì, nel caso specifico, la seconda è stata evocata ed esaminata dalle

difese degli imputati nelle loro discussioni.

****************

OMISSIS

6