COPERTINA - DITTATORI DEMOCRATICI

A CESARE QUEL CHE E' DI CESARE

Geniale e sensibile all’adulazione, violento e bisessuale, spregiudicato e colto, efficace sia in battaglia

che con la penna, molti epigoni ed ammiratori ma nessun vero erede.

Tutta la complessità di un personaggio di cui chiunque

ha sentito parlare ma che pochi conoscono davvero rivive

in una mostra nella sua Roma, incredibilmente la prima in venti secoli. Tra reperti, documenti e tracce di

un Mito che dura

da duemila anni, emergono la vera personalità e i lati meno noti di una vita straordinaria. E curiosa…

di Elena Percivaldi

Chissà se quei buontemponi dei Lanzichenecchi si rendevano conto, mentre nel 1527 saccheggiavano

Roma e si sollazzavano tempestando i monumenti di archibugiate, di stare sfasciando, tra le altre cose,

l’«urna di Cesare». L’urna con le ceneri di Giulio Cesare che, secondo la leggenda, era all’interno del

globo di bronzo dorato sovrastante l’obelisco egizio piantato nel 37 d.C. da Caligola nei pressi dell’attuale

Aula Nervi, a poche decine di metri dalla tomba dell’Apostolo Pietro. Probabilmente però non lo

sapevano, anzi sicuramente, non lo sapevano. Comunque non fecero un grosso danno. Sessant’anni

dopo, papa Sisto V volle risistemare la zona facendo spostare l’obelisco al centro di piazza San Pietro. E

già che c’era, fece togliere e ispezionare il globo per porre fine alla preoccupante venerazione

semipagana che il carismatico oggetto suscitava da secoli. La sfera fu aperta e trovata vuota. Delle

ceneri di Cesare nessuna traccia. Tirato un sospiro di sollievo, il papa decise di collocare in cima

all’obelisco una croce di bronzo. E, da vero nemico delle superstizioni, vi collocò dentro né più né meno

che… una reliquia della Vera Croce. Il globo di bronzo però non è andato perduto. Conservato oggi nei

Musei Capitolini, è esposto nella mostra «Giulio Cesare. L’uomo, le imprese, il mito» in corso a Roma

(fino al prossimo maggio) al Chiostro del Bramante. Sembra incredibile ma si tratta della prima grande

esposizione dedicata a Roma al condottiero che ha cambiato la Storia permettendo di rileggerne in toto la

figura, pubblica e privata. Non senza qualche sorpresa… Quello che vi raccontiamo qui di seguito è un

Cesare forse meno noto, ma sicuramente meno paludato e anche un po’ più simpatico della versione

ufficiale che compare sui libri di storia. Aspetti che contribuiscono a farlo scendere dal piedistallo di

marmo dove è collocato da duemila e rotti anni, e ce lo restituiscono di carne e di sangue. Coi suoi pregi,

ma pure i suoi difetti.

Cesare decisionista. Correva l’anno 74 quando il ventiseienne Giulio Cesare (era nato a Roma nel luglio

del 101 a.C.), in viaggio verso Rodi, venne preso in ostaggio dai pirati. La vita di questo giovane di belle

speranze fu valutata, dalla ciurmaglia, pari a venti talenti, cioè 654 chili d’argento. Era una somma di tutto

rispetto. Ma evidentemente Cesare, che in quanto a ego non faceva già difetto, riteneva di valere molto di

più: almeno cinquanta talenti, ossia 1.636 chili d’argento. Incaricati alcuni uomini di rastrellare il denaro

presso il governatore romano della Provincia, lui rimase, con alcuni servi, in balìa dei suoi carcerieri.

O forse, sarebbe meglio dire, i suoi carcerieri rimasero in balìa sua: li zittiva quando voleva un po’ di

silenzio, li obbligava ad ascoltarlo mentre declamava le sue poesie, li minacciava che li avrebbe uccisi

non appena sarebbe uscito da quella fogna. Trentotto lunghi giorni, nei quali c’è da pensare che gli stessi

pirati non vedessero l’ora di liberarsene. Alla fine, il riscatto arrivò e Cesare fu rilasciato. Il tempo di

riorganizzarsi e subito tornò indietro e, come una furia, attaccò l’isola di Farmacussa (l’odierna isola greca

di Farmakonisi, nel Dodecaneso) dove si trovava il covo dei pirati. Non si limitò a distruggerlo ma catturò

anche gli abitanti dell’Isola. Come promesso, fece fuori i suoi rapitori facendoli prima soffocare e poi

crocifiggere. Donne e bambini, invece, vennero venduti come schiavi. Il denaro del riscatto, recuperato, fu

restituito alle città della Provincia che lo avevano versato, facendo così di lui un eroe. Accanto a questo

episodio, che mostra appieno il carattere di Giulio Cesare, si può anche ricordare la tormentata angoscia

che lo perseguitò la famosa notte tra il 10 e l’11 gennaio del 49, quando dovette decidere se marciare o

no su Roma. Trascorsa a Ravenna la giornata con i suoi ospiti, all’improvviso e in piena notte lasciò la

cena ancora in corso e, salito su un carro trainato da muli appena noleggiato, si diresse verso sud.

Contemporaneamente, per altre strade, le sue legioni si stavano dirigendo nella sua stessa direzione:

l’appuntamento, per generale e soldati, era Ariminium, l’odierna Rimini, prima città del pomerium, il limite

sacro di Roma, oltre il quale nessuno poteva portare armi. Il confine era fissato al fiume Rubicone, oggi

incluso nella provincia di Forlì-Cesena: Cesare giunse alle sue rive in ritardo, essendosi smarrito per il

buio con un manipolo dei suoi, e qui si fermò, meditando sul da farsi. Prima si confrontò coi pochi

presenti, in particolare con il fido Asinio Pollione, in merito alle conseguenze inevitabili legate

all’attraversamento del fiume – cioè, la dichiarazione della guerra civile -, ma anche sull’eventualità di una

ritirata; poi si ricordò dello strano incubo fatto la notte prima, quando aveva sognato un rapporto

incestuoso con la madre. La lettura psicanalitica dell’episodio è chiara: una metafora del rapporto

amore-odio, presente e futuro, verso la «madre» Roma. Meno chiara l’interpretazione della visione

seguente, che avvenne all’improvviso, lì, sul greto del torrente: un giovane bellissimo, perfetto come una

statua greca, suonando il flauto invitava il generale a compiere il fatidico gesto. Comunque sia, Cesare

decise di passare il fiume pronunciando la famosa frase: «Alea iacta est», il dado è tratto. Quella

decisione cambiò la storia di Roma. E quindi del mondo.

Cesare scrittore. Raffinato, essenziale, obiettivo. Si potrebbe dire «giornalistico», intendendo con ciò il

giornalismo buono, quello basato sui fatti e non sui facili e chiassosi sensazionalismi. Quello, insomma,

delle famose «cinque w»: who, when, where, what, why, ossia chi, quando, dove, cosa e perché. Questo

lo stile del Nostro alle prese con i resoconti in terza persona delle sue grandi campagne militari, guerra

gallica e guerra civile, pubblicate nei celeberrimi «Commentarii». Opere che sono diventate un classico, e

sulle quali ancora oggi sudano gli studenti dei licei. «Nudi, schietti e pieni di grazia, spogliati di ogni

abbellimento oratorio come un corpo senz’abito», li definì il suo antipode politico e stilistico Cicerone,

tradiscono lo spirito pratico e «militare» appunto del suo autore, non certo amante dei vezzi inutili. Ma

anche il suo spirito politico. Dietro l’apparente semplicità e l’impassibile obiettività della narrazione,

emerge l’intento di presentare le proprie imprese belliche non come una iniziativa personale (cosa che gli

rinfacciava il Senato), ma come un fatto necessario per proteggere l’incolumità della stessa Roma dalle

minacce esterne. Idem la guerra civile: anch’essa necessaria, e non certo perché lui prendesse il potere

ma per difendere Roma dal nemico. Cesare, ci tiene a sottolinearlo: a differenza di Pompeo e dei suoi

seguaci era uno che si muoveva nel solco della tradizione, e che meditava ogni mossa mantenendosi

ben dentro l’alveo delle leggi romane: guai ad accusarlo di essere un rivoluzionario, lui era solo un uomo

d’ordine. Intendiamoci. Non che Cesare abbia mai falsato la realtà «inventando» di sana pianta. Ma

scrivendo la storia, si possono anche scrivere mezze verità, omettendo fatti scomodi. Oppure decisioni

sbagliate, a giustificare un proprio eventuale insuccesso. Comunque, lo stile, l’abilità letteraria e la grande

autostima di Cesare si riassumono nell’iscrizione che dettò in occasione del trionfo contro il ribelle

Farnace II, re del Ponto, nel settembre del 46: «Veni, vidi, vici», ossia «Venni, vidi, vinsi». Tanto asciutta

ed efficace da diventare proverbiale.

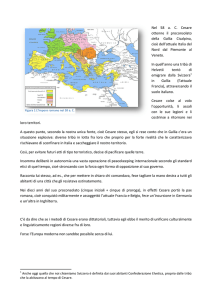

Cesare ingegnere e stratega. Quale migliore dimostrazione delle sue capacità se non le gigantesche

macchine d’assedio approntate, ad esempio, durante la guerra gallica? Per prendere Alesia, l’odierna

Alise-Sainte-Reine, e sconfiggere il capo dei galli Vercingetorige, fece costruire una doppia fortificazione

del perimetro di dieci miglia (15 km) – quella interna (controvallazione) – e 14 miglia (21 km) quella

esterna (circonvallazione), lungo la quale pose a guardia ventitre fortini (castella) presidiati notte e giorno

da sentinelle. A quattrocento passi (600 m) circa di distanza, fu scavato un fossato di venti piedi (circa sei

metri), poi altri due fossati larghi altri cinque metri il più interno dei quali fu riempito di acqua deviata dal

fiume. Dietro ai fossati, un terrapieno fortificato alto quattro metri e dotato di rostri e plutei sporgenti per

ostacolare un’eventuale scalata dei nemici. Chi fosse riuscito a passare sarebbe finito infilzato sui tronchi

appuntiti posti a gruppi di cinque in fosse profonde un metro e mezzo, oppure sarebbe morto nelle

trappole che, accuratamente nascoste da fascine di rami, celavano buche ricolme di altri tronchi d’albero

appuntiti (bocche di lupo). Davanti a questi trabocchetti, Cesare fece piantare in terra una moltitudine di

pioli di ferro uncinati, e completò l’opera schierando intorno alla fortificazione un gran numero di

macchine da guerra. Tracce di tutto l’apparato sono riemerse durante parecchie compagne di scavo, e

tutte non hanno fatto che confermare la genialità di Cesare come stratega militare. E anche la sua

concezione «utilitaristica» delle imprese di costruzione, come il ponte sul Reno fatto costruire in soli dieci

giorni e poi distrutto una volta terminata la missione. Fatte per restare (e già che c’era, per glorificarlo)

dovevano invece essere le grandi costruzioni realizzate a Roma tra cui, appunto, il Foro che porta il suo

nome, la ricostruzione della Basilica Sempronia inaugurata nel 46, che da lui prenderà il nome di Giulia,

quella dei Rostri, il teatro Marcello, la nuova Curia Iulia, che sarà portata a termine solo da Augusto. Oltre

al grandioso progetto che prevedeva addirittura di deviare il corso del Tevere, configurando una vera e

propria rivoluzione urbanistica per una Roma che si stava espandendo tanto da diventare il nuovo punto

di riferimento del Mediterraneo.

Cesare divo. Una cosa è certa: a Cesare l’autostima non faceva difetto. Ma non ritenendo forse

sufficiente il proprio indubbio valore politico e militare a conferirgli il prestigio necessario a governare,

pensò con un colpo di genio di legittimare la propria persona legandola alla stirpe divina. Per farlo, si

proclamò discendente di Enea, mitico padre fondatore di Roma, che in quanto figlio di Venere aveva il

pedigree che occorreva. A Venere, dunque, Cesare dedicò un tempio a Farsalo (in Tessaglia, Grecia)

che iniziò a far costruire l’indomani della vittoria contro Pompeo. A Roma, nel Foro, un altro tempio

dedicato a Venere genitrice celebrava la genìa di Cesare, ormai dittatore, e della gens Iulia alla quale egli

apparteneva. Il suo essere divus fu esaltato non solo dai monumenti nell’Urbe, ma anche da un esercito

di statue come quella equestre eretta nel Foro, che si diceva rappresentasse in origine Alessandro

Magno: per farla somigliare a Cesare, le cambiarono semplicemente i connotati. Un po’ come oggi fanno

con le loro foto meno riuscite dive e divi del cinema per i calendari.

Cesare comunicatore. In questo campo, Giulio Cesare si dimostrò davvero geniale, al punto che se

vivesse oggi nell’era della comunicazione di massa, sicuramente non avrebbe nulla da imparare dagli

uomini politici che modificano la propria immagine in base ai sondaggi. Non a caso Luciano Canfora ha

dedicato a Cesare un saggio intitolato «Il dittatore democratico». Per prima cosa, infatti, Giulio Cesare

aveva capito che, in quanto personaggio pubblico, il popolo – volubile e incostante – era il vero

fondamento del suo potere, e che averlo in pugno significava comandare senza alcun intoppo. Ecco che

allora, sfoggiando la sua invidiabile capacità oratoria, diventò sin da giovane il beniamino del pubblico in

innumerevoli dibattiti. Nel 65, mentre ricopriva la carica di edile curule (cioè di magistrato incaricato di

sorvegliare i luoghi pubblici, di tenere sotto controllo i prezzi e di organizzare feste religiosi e giochi

pubblici) si autocelebrò con una serie di iniziative che al tempo stesso blandivano la popolazione: per i

raffinati aristocratici con la puzza sotto il naso realizzò sul Campidoglio la prima «mostra pubblica»,

esponendo la propria collezione d’arte; per la plebe, invece, con la scusa di omaggiare il padre morto

anni prima, ecco un’overdose di giochi, in parte a sue spese, con centinaia di belve impiegate in

spettacolari cacce circensi e ben 320 coppie di gladiatori pronti a scannarsi nell’arena. Considerato il

successo finale, i ludi diverranno una costante per mantenersi il favore del popolo. Insieme ai ben quattro

grandi trionfi celebrati tra il 46 e il 45, dedicati alle vittorie riportate sui «ribelli» galli, egizi, pontici e

africani. Parecchie le cadute, diremmo oggi, di gusto: si veda il corteo di elefanti che reggevano

giganteschi candelabri in oro, enormi alberi di cedro dalla Gallia o d’acanto dal Ponto e gusci di

tartarughe dall’Egitto, tra i quali svettavano (si fa per dire) i prigionieri più nobili, ovvero Vercingetorige,

capo dei Galli, la principessa Arsinoe, sorella e rivale sconfitta di Cleopatra, e Giuba II di Numidia, figlio

dell’omonimo re morto in guerra. Un vero e proprio serraglio che oggi fa, se non raccapricciare, almeno

sorridere. Fin qui i circenses. Ma Cesare non dimenticò neppure il pane. Una pioggia di grano e di olio e

ben 400 sesterzi a testa, insieme al blocco degli affitti per un anno esteso a tutta l’Italia e a un sontuoso

banchetto durato giorni erano cadeaux che non potevano lasciare indifferente nessuno. Molto più della

gigantesca battaglia navale combattuta in un’area apposita allestita presso il Campo Marzio. O della

stranezza di veder combattere in veste di gladiatori persino alcuni giovani membri del Senato. Populista

(il suo partito era quello dei «Populares», in antitesi con i conservatori) Cesare lo fu fino alla fine, almeno

stando a Plutarco, che fornì a Shakespeare lo spunto per il celeberrimo discorso di Marco Antonio: nel

suo testamento, pare, lasciò a ogni romano 75 dracme (pari a tre etti d’argento) e i giardini al di là del

Tevere. E, a modo suo, la plebe, gli rimase fedele: appena apprese le sue ultime volontà, il popolo si

scatenò costringendo alla fuga i congiurati. Quando si dice: un uomo che fiuta le masse.

Cesare uomo spietato. Inflessibile col nemico, ma anche talmente cinico da usare pure le mogli come

pedine per i suoi fini politici. Corteggiate (poco), sposate (ebbe quattro mogli), tradite (parecchie le

amanti), ripudiate, seppellite (la seconda moglie, Cornelia), le donne per lui erano poco più che oggetti. A

parte, forse, Servilia, sorella di Catone e madre di Bruto (e probabilmente il padre era proprio Cesare),

con cui ebbe l’unica relazione davvero sincera della sua vita. E il grande amore che lo consegnò alla

Storia, quello per Cleopatra? Beh, per prima cosa è da escludere che la regina d’Egitto potesse, in

qualsiasi maniera, assomigliare a Liz Taylor oppure a Monica Bellucci. Alta poco più di un metro e mezzo

e dotata di un gran nasone, «Cleopatras lussuriosa» (come la definisce Dante nell’Inferno) ebbe da lui un

figlio, Tolomeo XV Cesarione, ma nel testamento non fu neppure nominata. Serviva solo per esercitare la

longa manus di Roma sull’Egitto, con buona pace dei romantici di ogni tempo. Non meglio andavano i

rapporti con il resto della famiglia. La perduta orazione per la zia Giulia, morta nel 69 a.C., pare non fosse

nulla più che un semplice elogio di maniera: il vero proposito era quello di riabilitare – per motivi anche

qui, squisitamente politici - il marito Gaio Mario. Ma il top forse lo si raggiunse nel 62 a.C., quando Cesare

ripudiò la terza moglie Pompeia (nipote di Silla) in un modo tanto inquietante quanto pretestuoso. Certo,

lei se l’andò a cercare. A casa di Cesare si celebravano degli strani riti dedicati alla Bona Dea, ai quali

dovevano prendere parte solamente le donne. Ma quell’anno un tal Publio Clodio Pulcro, rampollo

molliccio e decadente di una famiglia dell’alta aristocrazia romana ma anche collaboratore di Cesare,

pensò bene di intrufolarsi nel gruppo travestito da suonatrice. Smascherato da un’ancella fu cacciato

mentre la festicciola veniva annullata tra gli strepiti di chi urlava al sacrilegio. Non solo della divinità, ma

pure del talamo: Publio Clodio infatti era l’amante di Pompeia. Dopo sei anni di matrimonio, Cesare

decise dunque di ripudiare la moglie. Ma nel processo non volle testimoniare contro l’amico: meglio tener

bassi i toni dello scandalo per salvare, oltre che l’onore, anche la carriera politica. E poi, con certa gente,

non si sa mai…

Cesare disinvolto e cinico. Tale dunque, il buon Cesare, lo era anche sotto le lenzuola. E non solo con le

donne. Una delle definizioni più famose è quella che coniò il suo grande nemico Cicerone: «il marito di

tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti». In realtà, è cosa nota, l’omosessualità era un’abitudine piuttosto

diffusa sia in Grecia sia a Roma, e per le classi abbienti pare anzi fosse molto trendy giocare al dottore

con giovani sbarbatelli. Forse, però, nel caso di Cesare essa sottintende un dramma. Quando aveva

diciannove anni, il giovane fu costretto, per sfuggire alla persecuzione da parte del dittatore Silla, a

rifugiarsi prima in Sabina e poi in Asia, dove fu mandato come legato del pretore Marco Minucio Termo.

Quest’ultimo gli ordinò di recarsi dal re di Bitinia Nicomede IV, il quale pare lo abbia trattato come Apollo

fece con Giacinto, o Zeus con Ganimede. Insomma, il giovane romano fu iniziato ai piaceri dell’amore tra

uomini. Secoli più tardi, anche il terribile voivoda Vlad Tepes (1431-1476), la cui storia si sarebbe poi

confusa con la leggenda del vampiro conte Dracula, da giovanissimo fu «ospite» del sultano in Turchia e

lì costretto ad apprendere contro la sua volontà costumi non proprio virili che, probabilmente, gli

deviarono il carattere. E la futura predilezione per l’impalamento dei nemici potrebbe dunque essere

interpretabile come una nemesi dai chiari contorni freudiani. Tornando a Cesare, non ebbe mai granché

voglia di parlare delle sue amicizie maschili, e gli sbeffeggiamenti di cui fu oggetto ancora nel 46 da parte

dei legionari (riportati da Svetonio) per la sua presunta «sottomissione» al re di Bitinia non gli fecero né

caldo né freddo. Dicerie e malignità? Forse. Certo è che anche quella linguaccia di Marco Antonio, che

ben lo conosceva, girava dicendo che era merito della «docilità» del giovane Ottaviano, frequentatore

assiduo della tenda e della lettiga di Cesare in Spagna, se alla fine era stato adottato e nominato suo

erede.

Cesare mito e antimito. A partire dal nome, che da allora ha indicato sempre i regnanti di ogni epoca e di

ogni dove. Un nome, anzi, che è diventato un titolo. E di cui si fregiarono da allora un po’ tutti, e forse

pure a sproposito. Cesari erano gli Imperatori del tardo impero, i sovrani medievali, i re assolutisti. Che

poi divennero, a seconda dei Paesi, César, Kaiser, o ancora Zar, anzi, più precisamente Czar.

Richiamarsi a lui era considerato legittimante, bastava il nome a conferire l’autorevolezza necessaria a

regnare. Napoleone Bonaparte ad esempio, che fu suo grande ammiratore, ripeteva spesso che «Cesare

si nasce, non si diventa», tant’è che si riteneva «della migliore stirpe dei Cesari, di quelli che fondano». Il

Grande Còrso, del resto, lega proprio al divo Giulio la scoperta della sua «missione» e nel «Précis des

guerres de César», dettato in esilio al fedele Marchand: «Il giorno in cui, per un caso fortunato, mi

imbattei in Bossuet, e lessi quello che scrive di Cesare, il quale vittorioso a Farsalia fu visto in un attimo in

tutto il mondo, quel giorno mi parve che si lacerasse di cima in fondo il velo del tempio, e credetti di

vedere avanzare gli Dèi. Da allora questa visione mi ha seguito ovunque, in Italia, in Egitto, in Siria, in

Germania, in tutte le mie più grandi giornate!». Napoleone III, ultimo imperatore dei francesi invece, si

ispirò a Cesare in linea di principio – nel senso che ne ammirava profondamente le gesta e riconosceva il

debito della Francia nei confronti della Roma antica -, ma non poteva, nel clima nazionalista

ottocentesco, non ricordare che il divo Giulio era stato l’uomo che aveva sconfitto i celti, i veri antenati dei

francesi. Il patriottismo lo portò dunque a fare dei galli i propri eroi nazionali, mentre i luoghi delle storiche

battaglie combattute contro i romani invasori (Alesia, Gergovia e Bibracte in primis) diventarono

luoghi-simbolo, da individuare tramite scavi sistematici (Alesia a partire dal 1861) e da celebrare con la

creazione di appositi musei archeologici e l’erezione di monumenti come quello, enorme, dedicato a

Vercingetorige proprio davanti al luogo che fu teatro del tragico, ultimo assedio. Esaltazione celtica che

tuttavia non significava affatto denigrazione nei confronti dei romani: «Nell’onorare la memoria di

Vercingetorige – affermava proprio Napoleone III nel 1866 - non dobbiamo lamentare la sua sconfitta. È

giusto ammirare l’ardente e sincero amore di questo capo gallico per l’indipendenza del suo paese, ma

non dobbiamo dimenticare che è grazie a questo trionfo degli eserciti romani che noi abbiamo la nostra

civiltà, le nostre istituzioni, le nostre tradizioni, la nostra lingua, tutto ciò giunge a noi dalla conquista». Il

che, indirettamente, equivaleva pur se a modo suo a glorificare le gesta di Cesare. Un mito, dunque, che

sfida i secoli e non perde la sua potenza. Fino a diventare addirittura fenomeno di massa. Nel Novecento

è anche e forse soprattutto il cinema ad averlo glorificato, al punto che con una punta di ironia si potrebbe

dire che Cesare è stato un divo anche sullo schermo. Oltre cento le pellicole, dal muto ad oggi, che lo

hanno visto diretto o indiretto protagonista. Tra gli attori che gli hanno dato il volto, due hanno segnato

nell’immaginario cinematografico i suoi tratti e il suo carattere: Louis Calhern nel «Giulio Cesare» di

Joseph L. Mankiewicz, del 1953, e Rex Harrison, Cesare in «Cleopatra», dello stesso regista, girato nel

1963. Ma forse oggi, soprattutto per i giovani, il suo aspetto è legato al carattere che di lui tratteggiarono i

francesi René Goscinny e Albert Uderzo nella saga a fumetti «Asterix il Gallico»: alto di statura, naso

aquilino, occhi grigi, toga immacolata con paludamento porpora e corona d’alloro in precario equilibrio sui

capelli canuti. Fanatico del circo, deciso a comandare sull’intero orbe terraqueo, determinato nel

perseguitare i ribelli del tignosissimo villaggio dell’Armorica, parla romanesco e alla fine con i galli perde

sempre, riuscendo a risultare persino simpatico. Una delle poche cose che, in vita, non gli era riuscita

bene.

Elena Percivaldi