Naufraghi del lavoro

di lanfranco caminiti

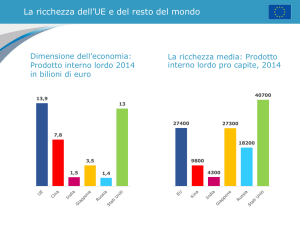

Credo che vada assolutamente preso sul serio il monito di Dahrendorf a cambiare il linguaggio

dell'economia pubblica. Senza arrivare - come Hirschmann - a ripensare l'economia come “scienza

morale e sociale”, Dahrendorf invita a ridimensionare, per intanto, quel feticcio “economicista” che

è il prodotto nazionale lordo, e a proporsi un'analisi più appropriata della ricchezza che tenga conto

di altri fattori non economici .

Ma come si formano, come si affermano certi feticci teorici? Paul Krugman, a proposito delle

cosiddette “regole di Washington” che governano l'operato delle Banche Centrali mondiali,

descrive il processo di autorafforzamento di alcune tesi economiche convenzionali, attraverso “le

infinite serie di incontri, discorsi e scambi di comunicati che occupano la maggior parte del tempo

degli opinion leader economici. Queste riunioni concatenate tendono a un certo punto a convergere

su alcune tesi convenzionali. Si crede a certe storie perché le raccontano tutte le persone importanti,

e si raccontano perché tutte le persone importanti ci credono. In realtà quando una tesi

convenzionale va per la maggiore, il consenso di una persona su quella tesi diventa praticamente la

prova che quella persona può essere presa sul serio” .

Un processo di questo genere accade in Italia attorno la questione del debito pubblico. Ma un

esempio più specifico può trovarsi nelle parole della sinistra, attorno il problema del rapporto tra

democrazia e lavoro. La tesi convenzionale, che è andata autocertificandosi, è che esista un rapporto

proporzionale diretto tra stabilità del lavoro e stabilità delle istituzioni democratiche, così come,

all'opposto, tra instabilità del lavoro e caos istituzionale con deriva autoritaria. Eppure, ci sono stati

regimi autoritari che facevano del lavoro totale la base del loro consenso e regimi democratici che

facevano della mobilità del lavoro un elemento di entusiasmo collettivo e di spirito pubblico. A me

sembra che la democrazia non possa essere ridotta alla fisica dei corpi pieni e dell'horror vacui. E

soprattutto, che il lavoro non possa essere considerato come il materiale con cui riempire gli

interstizi. Un tutto pieno istituzionale e un tutto pieno occupazionale ci riportano ai primordi della

società del lavoro, alle cugine società vittoriana e guglielmina: l'idea isomorfica del rapporto tra

assetto istituzionale e sviluppo produttivo ricorda molto la concezione zoomorfica

dell'organizzazione societaria umana e della sua evoluzione. Essa è completamente infondata dal

punto di vista scientifico. Se esiste un nesso tra produzione e riproduzione sociale, tra forme

dell'economia produttiva e modelli di organizzazione sociale, non v'è comunque automatismo. Le

soluzioni della politica, del governo della città, non sono meccanicamente determinate dalla sua

economia. A volte la assecondano, spesso la tradiscono.

La questione democrazia-lavoro, il nesso tra sviluppo e società

Ma da questo non ne ricaviamo sollievo e indeterminatezza. Semmai, la questione

democrazia-lavoro si pone ancora più drammaticamente, più radicalmente. Dahrendorf pone la

questione così: “Sviluppo economico nella libertà politica ma senza coesione sociale, oppure

sviluppo economico e coesione sociale privi di libertà politica: è questa l'alternativa che le società

moderne si trovano ad affrontare?” In Dahrendorf, quindi, la possibile opposizione dei fattori della

democrazia lascia invariato sullo sfondo il fattore “sviluppo”. Ma, in un saggio sullo sviluppo

sostenibile, Perna pone la domanda ancora più radicalmente: “Siamo tutti condannati allo sviluppo

o è ancora possibile sopravvivere allo sviluppo?” Mokyr sembra avere già una risposta: il

cambiamento tecnologico è irreversibile. La teoria della path dependency (la tecnologia progredisce

lungo processi sequenziali nel tempo) ricorda molto la posizione schumpeteriana sulla rete di

connessioni economiche tramandateci dal passato che “ci tiene attaccati con catene alle nostre

orme”. È comunque davvero difficile non riconoscere che sia più possibile per una civiltà

scomparire (come di fatto è accaduto, e il mito di Atlantide compendia questa realtà storica da

Ercolano a Machu Pichu) piuttosto che regredire tecnologicamente; ancora, che sia più possibile

fermarsi per secoli (come il Giappone di Togukawa o la Russia prima di Pietro il Grande) ma non

tornare indietro sul piano della conoscenza tecnica. Persino nell'ipotesi più estrema, quella del day

after una guerra nucleare, credo che i sopravvissuti ripartirebbero dalla teoria sulla fissione atomica

o sulla fisica quantistica e non dalle domande sull'origine del fuoco. Sotto l'incombere della

condanna, la questione democrazia-lavoro si pone appunto più drasticamente. Il nesso tra sviluppo

economico e società è relativamente recente ed è legato alla produzione massiva di beni di massa. È

appunto circoscrivendo la riflessione alla rivoluzione tecnologica della produzione di beni di massa

a mezzo di impiego di massa di lavoro che risalta il rapporto forte con la riproduzione sociale

allargata. Lo Stato sociale, ovvero l'esito democratico di quella produzione, era una forzatura,

un'invenzione, un tradimento - ad esempio di quella Germania imperiale che era stata combinazione

di rivoluzione industriale e autoritarismo politico. Lo Stato sociale mitigava la tendenza espansiva

della produzione di massa attraverso le forme dell'autoconsumo generalizzato, dello spreco, del

parassitismo. Ha dovuto introdurre, razionalizzare la slabbratura più profonda rispetto il sistema

della produzione, cioè il non-lavoro. Ha sistematizzato, cioè, la sua erosione scegliendo

l'implosione dell'instabilità. Il non-lavoro assume da quel momento una dimensione importante

all'interno della società a produzione di massa. E la nuova rivoluzione tecnologica (l'ingresso

massivo dell'invenzione scientifica nella produzione) ha agito certamente sul mondo del lavoro, ma

anche e soprattutto su quello del non-lavoro. Il lavoro, che era indivisibile come la libertà, si è

scisso dall'interno, è diventato asimmetrico.

R. Reich dice; “...Questa asimmetria pone gli analisti simbolici (comprendono tutti coloro che

svolgono attività relative alla individuazione e soluzione di problemi e alla intermediazione

strategica mediante l'elaborazione intellettuale di simboli) in una forte posizione contrattuale. In

conclusione, poiché i prestatori di servizi interpersonali e i lavoratori non specializzati hanno

bisogno degli analisti simbolici più di quanto questi abbiano bisogno di loro, i primi hanno poche

possibilità politiche di far leva sui secondi. Non possono costringere gli analisti simbolici a

condividere i redditi con loro o a investire nel loro futuro. In altre parole, la politica di secessione

degli analisti simbolici dal resto dell'America avviene in maniera relativamente pacifica, perché

l'altra parte non ha a disposizione alcuna artiglieria politica...”.

E Dahrendorf: “... La cosa più importante, e anche la più grave, è che le persone realmente

svantaggiate e quelle che temono di scivolare nella loro condizione non rappresentano una nuova

forza produttiva, nemmeno una forza con cui oggi si debbano fare i conti. I ricchi possono diventare

più ricchi senza di loro; i governi possono essere rieletti anche senza i loro voti; e il prodotto

nazionale lordo può continuare ad aumentare indefinitamente”.

La secessione tra istituzioni e sviluppo

Ecco, sta qui tutta la drammaticità della secessione tra istituzioni politiche e lavoro: il mondo

separato delle istituzioni può essere indifferente al mondo separato del lavoro, e la produzione di

ricchezza, che è già indifferente al lavoro, può essere assolutamente riottosa alla democrazia. Non

esiste (in alcun senso) rapporto tra sviluppo e società, non esiste possibilità per la società di

determinare la scansione dello sviluppo. E proprio per i mutamenti tecnologici che sono intervenuti

nella produzione di ricchezza. Ovvero, riassumendo, possiamo assistere ad uno sviluppo che si pone

in secessione dalla società. Più drasticamente, siamo condannati allo sviluppo senza società.

E qui si aggrovigliano le tesi convenzionali di certa sinistra che puntano a stimolare il lavoro per

farne la riserva democratica delle istituzioni. Perché laddove esse puntano davvero alla

compartecipazione, alla Mitbestimmung, della produzione di ricchezza, finiscono con il rafforzare la

possibilità di infragilimento della società, di secessione da essa. E laddove si assestano nel

considerare il lavoro un monte-ore da distribuire attraverso lo job-sharing e la riduzione d'orario o

la politica dei lavori socialmente utili, esse ricacciano il lavoro in quella zona dove non ha potere

politico rispetto la produzione di ricchezza. (In più, relativamente allo job-sharing nessuna delle

esperienze finora realizzate mostra di incrementare occupazione, ovvero il tasso di disoccupazione

non è per nulla diminuito. Il punto critico è Wolfsburg, cuore della produzione della Volkswagen,

all'avanguardia nelle sperimentazioni di riduzioni d'orario: non solo non è diminuito il tasso di

disoccupazione ma è aumentato; e questo è comprensibile in una cittadina tutta orientata al

sistema-fabbrica, dove l'educazione scolastica, la formazione professionale ad esso conformate

faticano adesso alla collocazione di forza-lavoro). Semmai più interessanti, a partire da una

ridefinizione del concetto di sviluppo, sono proposte come quelle che si muovono attorno il

contratto e un'idea di governo cooperativo mondiale (Petrella e gruppo di Lisbona), oppure quel

“mix di selezione e cooperazione, di competizione e di solidarietà che costituisce lo sfondo teorico

di tutte le organizzazioni non-governative (e di cui il summit di Copenaghen del marzo '95 è stato

un buon approdo). Ma cosi, l'accento - come dice Reich - si sposta sulla “artiglieria politica” da

mettere in campo. E questo è il crinale. Al Gore, per esempio, propone un progetto di sviluppo

sostenibile che investa in metodologie e tecnologie sostenibili capaci di attirare l'interesse di

imprenditori e capitali privati, e vi gioca il “peso politico” del governo.

La pubblica ricchezza

A me sembra che una strada, tutta da percorrere ma più proficua, possa essere quella che parte da

una definizione di pubblicità della ricchezza, cioè di ricchezza pubblica, come quella enormità di

plusvalore aggiunto che e costituito dall'intelletto generale. Ovvero, centrando l'attenzione proprio

sull'innovazione scientifica, che è oggi tutt'intera innovazione politica quale leva di ricchezza.

Percorrere la strada della consapevolezza di quanta possibilità di felicità collettiva stia nella scienza

delle nuove macchine e di quanto drammatico sia il parto delle nuove libertà politiche. Ora, è vero,

come dice Thomson, che “il cambiamento tecnico assomiglia a Dio: è molto discusso e venerato da

alcuni, respinto da altri ma scarsamente compreso”, ma è fuor di dubbio che il lavoro in sé appare

oggi come qualcosa di degradante e offensivo. Una via di redenzione dalla condanna è percorrere

dunque, scartando, la strada del non- lavoro, ovvero del rifiuto del lavoro salariato, che appare non

solo attuale, ma irreversibile.

Questo approccio di spunti tematici può finalizzarsi a valorizzare il concetto di autoproduzione (o di

quanto provvisoriamente chiamiamo così) laddove perda connotati pauperistici, marginali,

artigianali e acquisisca il taglio forte della cooperazione sociale e di spazi di democrazia. Laddove

cioè si scrolli di dosso ogni dimensione da bricolage, da economia domestica e si affaccino

interrogativi e pratiche su quali forme possa assumere come economia pubblica. Muoversi verso

una dimensione di spazio pubblico dove ricollocare i saperi umani, ricomponendo lavoro e politica

in una nuova idea di democrazia. Contrariamente a tesi convenzionali sullo spreco e l'abbondanza, è

facile convincersi che viviamo piuttosto il tempo della sotto-produzione e del sotto-consumo, il

tempo della mortificazione, e che questo dominio sullo sviluppo ci fa tutti molto più poveri.

Viviamo al di sotto delle nostre possibilità. La capacità di produzione è incatenata, avvilita da un

pensiero politico vecchio e cattivo. Liberare la democrazia dalla servitù della sotto-produzione,

questo il viaggio. L'autoproduzione (o quello che con la riflessione e le esperienze riusciremo

meglio a definire) può essere intesa quindi come motore di un processo di democratizzazione

permanente, di democratizzazione continua.

A me sembra incontestabile che uno dei motivi fondamentali della crisi della rappresentanza

parlamentare sia la perdita del suo carattere di interfaccia tra impresa e società. D'altro canto ciò è

accaduto perché l'impresa ha aumentato il suo grado di differenziazione ed ha incrementato le sue

attività extra-economiche (finanza, servizi, cultura, politica), in un certo senso sulle linee del

pensiero di Adriano Olivetti ma torcendole a segno contrario.

La pratica delle decisioni pubbliche ha così subito un processo di trazione che ha sottratto le

imprese alla legislazione (è il sistema mondiale delle tangenti, di cui Italia e Giappone sono stati

laboratori esemplari). Ora, “le imprese svolgono una funzione più complessa di quella del mercato,

ed è quella di progettare la divisione del lavoro” (Egidi, riportato in Sapelli). E' per mezzo di questa

funzione che esse gestiscono il controllo della società, che gestiscono la secessione interna al

lavoro: l'idea di “definire delle regole” per democratizzare le imprese - cara a certa sinistra - è come

pensare di poter ridurre il processo della loro differenziazione, che è intrinsecamente vitale, e che va

invece ampliandosi stante la mobilità e la diffusività delle grandi corporation (quella mobilità di

produzione immateriale che è stata motivo della crisi della rappresentanza parlamentare ancora su

base territoriale).

Ora l'opposizione all'impresa, al capitale e al suo processo di sussunzione del mercato, della

democrazia della società intera, non può che essere spostato su un piano radicale, che è quello della

sovranità, dell'autogoverno ed è quello della produzione (è interessante senz'altro - pur con distanze

e distinguo - ad esempio assumere le esperienze accadute in Cile, sotto la dittatura di Pinochet, di

imprese autogestite che sono diventate poi base e rete di un percorso democratico e d'un notevole

affrancamento dalla miseria).

Forse davvero, come indica Dahrendorf, dobbiamo munirci d'altra artiglieria intellettuale nel

definire i concetti economici. Mokyr, con coerenza, dice che inevitabilmente i mondi che sarebbero

potuti esistere non si potranno mai contemplare, che è già di per se un'idea tristissima. Bisognerà

decidersi a prestare in giro i libri di P. K. Dick e di Stephen King, di Bradbury e di Gibson, per una

diversa idea di storia economica. (D'altronde Balzac è più penetrante di Simmel sul denaro) Penso

all'autoproduzione come quella “mostruosità promettente” che, nella compresenza di mondi in lotta

tra loro e tra rotture temporali, sappia ricostruire conflitto (che è il lato debole delle proposte

contrattualistiche e solidaristiche) contro un futuro cui siamo condannati, in un presente dove

piuttosto è straordinariamente attuale il comunismo.

Roma, febbraio 1996

Bibliografia

- R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio, Laterza

- Forum economia, “Corriere della Sera”, 20 novembre 1995

- Gore, L'ambiente e la grande finanza, “l'Unità”, 13 novembre 1995

- Gruppo di Lisbona - R Petrella (a cura di), I limiti della competitività, Manifestolibri

- P. Krugman, Tulipani olandesi e mercati emergenti, “L'Internazionale” n 102

- J. Mokyr, La leva della ricchezza, II Mulino

- T. Perna, Sviluppo sostenibile, Liguori

- R. Reich, L'economia delle nazioni, II Sole-24 Ore

- G. Sapelli, L'impresa come soggetto storico, II Saggiatore