Critica del fordismo della scuola regolazionista

di Ferruccio Gambino

Questo articolo è stato pubblicato nel volume collettivo Eugenia Parise (a cura di), Stato Nazionale, lavoro e moneta,

Napoli, Liguori, 1997, pp. 215-240.

Introduzione

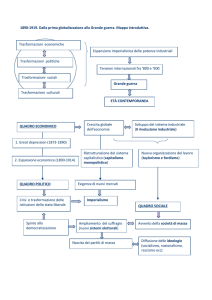

Alcune categorie quali fordismo, postfordismo e produzione immateriale, adoperate in anni recenti

per descrivere le metamorfosi della produzione, si sono rivelate arnesi piuttosto spuntati[1]. Qui mi

occuperò dell'uso del "fordismo" e del "postfordismo" da parte della scuola regolazionista, che ha

impresso una particolare torsione al primo termine ed ha coniato ex novo il secondo. Scopo di

questo intervento è di contribuire a rompere l'incantesimo pacificante nel quale i regolazionisti

hanno adagiato il fordismo e il postfordismo.

Dalla metà degli anni Settanta e sulla scorta dell'opera di Michel Aglietta[2] e poi di altri esponenti

della scuola regolazionista, tra cui Boyer, Coriat, Lipietz, il fordismo è venuto assumendo un

significato neutro, dovuto sì a una certa disinvoltura storiografica, ma anche alla retrocessione dei

movimenti delle classi sociali a mero riferimento astratto[3].

Per fordismo la scuola regolazionista intende essenzialmente un sistema produttivo basato sulla

catena dimontaggio, il quale sia capace di una produttività industriale relativamente elevata[4].

L'attenzione della scuola regolazionista non va tanto alla nota inflessibilità del processo di

produzione, alla necessaria dequalificazione della forza-lavoro, alla struttura rigida del comando e

della gerarchia produttiva e sociale del fordismo, né tantomeno alle forme e ai contenuti del

conflitto industriale generato sul suo terreno, quanto alla regolazione dei rapporti di produzione da

parte dello stato come luogo di mediazione e di aggiustamento istituzionale delle forze sociali.

Chiamerò questa interpretazione "fordismo regolazionista", mentre chiamerò "fordismo

presindacale" l'accezione in cui il fordismo è stato ordinariamente usato in Europa dai primi anni

Venti sino agli anni Settanta[5].

Il fordismo regolazionista

Cercherò qui di seguito di esporre brevemente la periodizzazione che del fordismo regolazionista

hanno dato i suoi ideatori, poiché ritengo che essa sia cruciale ai fini della comprensione del suo

scarto semantico rispetto al fordismo presindacale, del quale intendo poi delineare i tratti essenziali.

Secondo i regolazionisti, il fordismo penetrerebbe nei gangli vitali della metalmeccanica

statunitense e ne diventerebbe il catalizzatore in un periodo indefinito, ma verosimilmente negli

anni Venti, erogando alti salari e costituendo la punta di diamante del consumo di massa di beni

durevoli. Dopo essere passato attraverso il laminatoio della Grande Depressione e della Seconda

guerra mondiale, esso sarebbe alla base dell'espansione della keynesiana domanda effettiva negli

Stati Uniti, dove assicurerebbe un regime di welfare e quindi di stabile riproduzione sociale

complessiva, presumibilmente dalla fine degli anni Quaranta. Negli anni Cinquanta, tale sistema

riproduttivo si irradierebbe dagli Stati Uniti verso ipaesi dell'Europa occidentale e il Giappone.

Stando alla periodizzazione della scuola regolazionista, quindi, la grande stagione del fordismo

risulta in realtà alquanto breve, poiché esso converge - ma solo sulla carta - con il keynesismo

all'incirca alla fine degli anni Trenta; può poi affermarsi concretamente alla fine degli anni

Cinquanta e durare sino alla fine degli anni Sessanta, quando entra in crisi irreversibile. A quel

punto si aprirebbe il periodo - nel quale saremmo tuttora immersi - del postfordismo.

A ragione, la scuola regolazionista può rivendicare il merito dell'interpretazione che associa le

trasformazioni dei processi di valorizzazione ai mutamenti intervenuti nella sfera socio-politica e

viceversa. Questa posizione è stata poi fatta propria e sviluppata con i contributi sull'apparato statale

e sui suoi rapporti con il capitale moderno e contemporaneo da Hirsch e Roth in Germania e Jessop

in Gran Bretagna[6]. Secondo Jessop, la scuola regolazionista si compone di quattro principali

indirizzi di ricerca[7].

Il primo indirizzo, aperto da Aglietta, studia i regimi dell'accumulazione nonché i modi della

crescita secondo le loro determinazioni economiche ed ha applicato il suo primo schema

interpretativo agli Stati Uniti. Altri studi hanno preso in considerazione le formazioni economiche

statali, talvolta per studiarvi la diffusione del fordismo, talaltra per seguirvi le peculiarità dello

sviluppo, indipendentemente dal loro inserimento o meno nel circuito economico internazionale.

Il secondo indirizzo si concentra sulle dimensioni economiche internazionali della regolazione. Esso

studia i modi peculiari della regolazione internazionale, nonché la forma e la dimensione delle

complementarità tra diversi modi nazionali della crescita. Vengono così esaminati i temi

dell'inclusione e dell'esclusione delle formazioni statali e regionali dall'ordine economico e le

tendenze alla chiusura autarchica e all'apertura internazionalistica dei vari paesi.

Il terzo indirizzo analizza i modelli complessi delle strutture sociali dell'accumulazione a livello

nazionale. La riproduzione delle società dipende da un insieme di pratiche mediate

istituzionalmente che assicurano almeno una certa corrispondenza tra diverse strutture e un

equilibrio di compromesso fra le forze sociali. Questo indirizzo dedica particolare attenzione alle

categorie di stato e di egemonia che esso considera elementi centrali della regolazione sociale.

Il quarto indirizzo, il meno sviluppato, studia le interdipendenze delle strutture internazionali

emergenti e i tentativi di fondare un ordine globale attraverso istituti internazionali (chiamati

"regimi") destinati a stabilire o ristabilire un ordine internazionale.

Ora, anche da questa sommaria elencazione dei principali temi della scuola regolazionista, risulta

evidente che il baricentro dei suoi interessi sta nell'analisi non tanto dei rapporti sociali di

produzione, quanto piuttosto degli istituti economico-statuali che vi presiedono. In breve, la scuola

regolazionista insiste sulla permanenza delle strutture e deve trascurare i soggetti umani, le loro

metamorfosi, le loro tensioni attorno alla disorganizzazione e alla riorganizzazione dei rapporti

sociali. Il regolazionismo nasce e rimane irrimediabilmente magnetizzato dalla tenuta del

capitalismo statunitense dopo il 1968 e nonostante la sconfitta in Vietnam. Secondo i regolazionisti,

posto che agli Stati Uniti del secondo dopoguerra va imputata "la posizione imperialistica

dominante"[8], occorre capire come e grazie a quali istituzioni le sue strutture e quelle dei paesi

industriali alleati abbiano dimostrato la loro stabilità. In tale ipotesi di lavoro è sotteso l'asserto

secondo cui le istituzioni occidentali restano salde (e saldissime quelle statunitensi), mentre non

soltanto le istituzioni del movimento operaio ma anche la forza-lavoro viva nel suo complesso

appaiono inesorabilmente aggiogati all'inarrestabile marcia dell'accumulazione: in breve, nel medio

e lungo periodo il mestoso incedere del capitalismo sarebbe destinato a continuare, mentre le sue

aporie si dileguerebbero all'orizzonte. Si tratterebbe dunque di studiare le leggi secondo le quali il

capitale occidentale va perpetuandosi. E' in questa temperie che esce il libro di Michel Aglietta[9]

nell'anno successivo al primo shock petrolifero, che è anche quello della sconfitta politica e militare

di Washington nel Vietnam.

Gli incerti contorni del postfordismo regolazionista

Il postfordismo appare ai regolazionisti come una sfera di cristallo nella quale, "a parte le

conseguenze non ancora completamente prevedibili della tecnologia molecolare e genetica", è

possibile leggere qualche segno del futuro. Soprattutto nella nuova informazione, nelle

telecomunicazioni e nelle tecnologie di elaborazione dei dati, che potrebbero diventare la base

dell'"iperindustrializzazione", si intravede il potenziale di rivoluzionamento della produzione.

Trasformando profondamente il lavoro e frammentando "l'operaio massa tayloristico", la

"rivoluzione elettronica" ristratifica la forza-lavoro e la divide in un ristretto livello superiore di

iperqualificati e in un massiccio livello inferiore di esecutori postfordisti. In breve, essa separa la

forza-lavoro gerarchicamente e spazialmente e finisce per rompere il quadro della contrattazione

collettiva[10]. Si intensifica così il ritmo di accumilazione e si apre una prospettiva di lungo periodo

di capitalismo senza opposizione, ovvero di "turbocapitalismo", senza che ne venga intaccata la

stabilità politica. L'operaio postfordista dei regolazionisti appare come un individuo atomizzato,

reso flessibile, tendenzialmente desindacalizzato, tenuto a basso salario e irrimediabilmente

precarizzato nel posto di lavoro. Lo stato non assicura più la copertura dei costi materiali della

riproduzione della forza-lavoro e asseconda la contrazione dei consumi. A giudizio dei

regolazionisti, non potrebbe essere più completo il rovesciamento del cosiddetto consumismo

fordista, grazie al quale la forza-lavoro era asseritamente messa nelle condizioni salariali di

comprare i beni di consumo durevoli che essa creava.

Se poi guardiamo alla discontinuità tra fordismo e postfordismo, essa sembra derivare dal venir

meno di due condizioni essenziali: il modo dell'accumulazione capitalistica e il mancato

aggiustamento del consumo di massa all'aumento della produttività generato dall'intensa

accumulazione[11]. Negli "anni d'oro" successivi alla Seconda guerra mondiale, queste due

condizioni erano soddisfatte: il fordismo mobilitava le capacità industriali ai due estremi dell'alta

qualificazione e della dequalificazione, senza che il sistema venisse destabilizzato da tale

polarizzazione; dai consumi di massa si ricavavano profitti soddisfacenti, che tenevano il passo con

gli investimenti crescenti[12]. A partire dagli anni Settanta, queste due condizioni non si verificano

più perché gli investimenti nel settore che produce merci dei paesi industrializzati sono cresciuti più

della produttività, generando una crisi che il capitale tenta di risolvere per sé cercando sbocchi

produttivi e di mercato nel Terzo Mondo.

Secondo i regolazionisti, le conseguenze sul piano sociale sono vaste. La società si destatalizza; lo

stato snellisce; il preponderante settore dei non privilegiati applica la parsimonia a se stesso per

organizzare la propria sopravvivenza; non si intravedono nuove organizzazioni in grado di

esprimere una solidarietà collettiva sulle ceneri delle vecchie organizzazioni. Ai regolazionisti,

scioperi, campagne e conflitti nel punto della produzione appaiono lungo uno spettro prepolitico che

va dal vivace ornamento (al quale la ricerca universitaria non può dedicare attenzione) sino al

fenomeno residuale.

La variante toyotofila

I sostenitori dell'avvento del postfordismo hanno scoperto il toyotismo come sua variante concreta

verso la fine degli anni 0ttanta[13]. Negli anni Settanta, l'Occidente cominciò tardivamente ad

accorgersi dell'espansione del capitalismo giapponese[14]. Allora esso era stato studiato come

fenomeno che combinava avvedute strategie commerciali con un endemico conformismo e con

politiche sociali insufficienti[15]. A sinistra vi era chi - a ragione e in anticipo sui tempi - ravvisava

nell'espansione nipponica nuove tentazioni egemoniche del Giappone nell'Asia orientale[16].

Alcuni anni dopo, un ammiratore della crescita economica del Giappone ne constatava l'incremento

regolare del livello di vita e l'assorbimento degli shock petroliferi degli anni Settanta[17]. Non

mancava chi metteva in guardia contro l'irregimentazione della società giapponese e contro il suo

incipiente rifiuto delle regole dettate dall'Occidente[18]. Intanto cominciavano a conoscere una

certa fortuna gli autori giapponesi che fornivano agli occidentali dubbie ma facili spiegazioni

dell'ascesa del Giappone sulla base dei suoi modelli culturali e religiosi[19].

Negli anni Ottanta, si aprivano un varco verso il pubblico alcune opere importanti sulla sua struttura

economica, nonostante le crescenti ostilità commerciali occidentali e i conseguenti, facili attacchi

della stampa al sistema industriale giapponese[20]. Tuttavia, sempre negli anni Ottanta, alcuni studi

di economisti e sociologi giapponesi tradotti in inglese passarono pressoché inosservati[21]. Per

parte sua, il libro del massimo ideatore e propagatore del verbo toyotista, Tai'ichi Ohno[22], è stato

tradotto e diffuso in Occidente solo alla vigilia di questo decennio, quando il mondo industriale

giapponese diventava uno dei terreni privilegiati di riflessione sulla produttività industriale.

Nei primi anni Novanta, grazie soprattutto al noto volume di Coriat[23], anche nell'Europa

continentale il dibattito sull'industria giapponese si sposta dalle motivazioni culturali alle strategie

d'impresa, mentre qualche pur meritevole contributo precedente aveva suscitato minore interesse.

Secondo Coriat, l'insegnamento irradiatosi dagli stabilimenti della Toyota introduce un nuovo

paradigma produttivo di importanza paragonabile a quello che furono ai loro tempi il taylorismo e il

fordismo. Si presenta così alla ribalta il toyotismo con la maschera di un postfordismo compiuto e

ormai ineluttabile. Il toyotismo sarebbe l'inveramento di una tendenza alla nuova razionalizzazione

che era sì albeggiata con la categoria del postfordismo, ma che in Occidente era apparsa vaga, non

incarnandosi in una produzione concreta e in uno spazio consolidato. Per contro, apprendiamo da

Coriat che nel toyotismo si realizza il toyotismo non soltanto quale insieme di tentativi di

razionalizzare e di abbattere i costi di produzione, bensì anche quale esperimento su vasta scala di

nuovi e più avanzati rapporti di produzione, addirittura di una nuova socialità che può prefigurare

nuove forme di democrazia industriale. Nel libro di Coriat, l'Occidente rimane sullo sfondo, ma se

dal delicato equilibrio produttivo giapponese ci trasportassimo verso la sua variante europea, la

fabbrica diffusa, troveremmo un toyotismo informale, fondato su accordi individuali. Ad esempio,

nei celebrati distretti industriali italiani il padronato della fabbrica diffusa cerca di instaurare

rapporti individuali per ottenere una contrattazione frantumata.

Secondo poi la vulgata toyotista, il nuovo sistema produttivo è sorto prevalentemente per fattori di

domanda endogena durante e dopo il boom della guerra di Corea (1950-53) come produzione senza

scorte (just in time), e quindi in sostanza come tentativo di ridurre i tempi di attraversamento delle

materie prime, in presenza di una manodopera limitata, anzi a numero chiuso[24].

Le novità del toyotismo sono essenzialmente la produzione senza scorte e di pronta reazione al

mercato, l'imposizione della polivalenza agli operai che vengono addetti a più macchine o

simultaneamente o sequenzialmente, il controllo di qualità in corso d'opera, l'informazione

simultanea sull'andamento della produzione nella fabbrica, informazione tanto capillare e

autoritariamente filtrata da creare imbarazzo sociale e dramma nel caso di eventi nocivi alla

produzione. La produzione può essere interrotta in qualsiasi momento, creando così un caso che

coinvolge la squadra o il reparto o addirittura tutta la fabbrica. L'operaio che dimostra la sua

indifferenza di salariato di fronte agli esiti produttivi dell'azienda e che quindi non si integra nel

gruppo viene stigmatizzato e indotto ad andarsene. Da Coriat veniamo a sapere che nel dilemma

"democrazia/ostracismo", al gruppo può forse toccare la democrazia, mentre allo stigmatizzato

tocca sicuramente l'ostracismo. Nelle descrizione delle mirabilia del toyotismo, per amor di

completezza Coriat[25] dedica una laconica nota a Satochi Kamata, il saggista che nel 1972 andò a

lavorare alla Toyota e ne trasse il libro dal titolo significativo, Toyota, la fabbrica della

disperazione[26].

Il toyotismo offre alcuni vantaggi ai regolazionisti rispetto all'orizzonte manageriale occidentale,

benché il vantaggio produttivo giapponese stia rivelandosi fragile a dispetto dell'alone

propagandistico che l'ha soffuso in Occidente[27]. Innanzitutto esso è un esperimento

geograficamente remoto e commercialmente riuscito, poiché trova una sua via all'accumulazione,

anche se in congiunture prebelliche e belliche, e nient'affatto ireniche come invece i rapsodi del

toyotismo vorrebbero far credere. In secondo luogo, i metodi toyotisti sembrano contraddire il

crescente processo di individualizzazione, al quale viene sovente imputata la resistenza endemica da

parte della forza-lavoro occidentale alla massificazione e all'irregimentazione. In terzo luogo, il

toyotismo è portatore di un programma di terziarizzazione della forza-lavoro, il cosiddetto

sbiancamento dei colletti blu, che riguarda sì una minoranza alquanto ristretta delle maestranze, ma

che converge con quelle previsioni di ristratificazione dualistica della forza-lavoro che i postfordisti

considerano ineluttabile.

Il fordismo presindacale

Qual è la realtà del fordismo dalla parte dei soggetti che l'hanno sperimentato sulla loro pelle? In

sintesi, il fordismo è un sistema autoritario di produzione imposto "oggettivamente" dalla catena di

montaggio, a salario e condizioni di lavoro che la forza-lavoro non può negoziare collettivamente.

Si tratta dunque del fordismo presindacale, che con i ritmi di lavoro tagliati, con le guardie armate,

con l'intimidazione fisica sul luogo di lavoro e con la propaganda esterna negli anni Venti e Trenta

costituisce uno degli elementi essenziali nella lenta costruzione dell'universo concentrazionario che

stava mettendo i suoi primi artigli nell'Urss staliniana e che li avrebbe presto messi anche nella

Germania nazista. Per contro, negli Stati Uniti, anche durante la Grande depressione, permane e si

rafforza un costume democratico di base che punta alla costruzione del sindacato industriale e cinge

d'assedio il fordismo sino a farlo cadere. Nei vent'anni che precedono la sindacalizzazione del 1941,

alla Ford i managers e i guardiani-picchiatori conducono la repressione antioperaia a colpi di

pestaggi, di licenziamenti e di relazioni pubbliche. Forse un giorno si potrà essere più puntuali di

Irving Bernstein, quando, a proposito del maggiore stabilimento Ford, egli scrive: "il River Rouge

... era un grande campo di concentramento basato sulla paura e la violenza fisica"[28]. Sta di fatto

che il delirio fordista di rompere il ritmo dell'agire umano per comprimerlo secondo un piano rigido

su scala planetaria viene sconfitto negli Stati Uniti, ma nel frattempo esso è già trapassato

nell'Europa in fiamme. Si può sostenere che nel ventesimo secolo la catena di montaggio è, insieme

con le macchine totalitarie dello stato e del nazionalismo razzista, una delle strutture originali che

spiegano in ampia misura i misfatti concentrazionari perpetrati su scala industriale. Intendo dire che

nel fordismo presindacale, e nel taylorismo prima, non era già contenuto in potenza il suo

contrario: non la superiorità del lavoro "sul capitale" di Abramo Lincoln, né la costruzione del

sindacato industriale Cio, né la caduta della divisione del lavoro razzista e maschilista, né

tantomeno il diritto di sciopero. Il fascismo e il nazismo non erano ab origine le anime perdenti del

fordismo, ma furono costretti a diventarlo grazie alle lotte sociali e operaie degli anni Trenta negli

Stati Uniti, quelle stesse lotte che avevano già fermato una classe dirigente sulla china di soluzioni

corporative al momento della formazione del primo gabinetto Roosvelt nel 1932-33.

Com'è noto, negli Stati Uniti la catena di montaggio viene da lontano. La produzione in serie di beni

durevoli nel Novecento è un processo che si innesta sull'American System of Manufactures, il

metodo di produzione per parti intercambiabili che era stato incubato dall'industria statunitense già

nell'Ottocento[29]. L'esperimento della fabbrica Ford è un momento cruciale di tale produzione in

serie, poiché esso la applica a un bene durevole, l'automobile, che nei primi anni di questo secolo

appariva generalmente un oggetto di lusso anche negli Stati Uniti. Così facendo, la Ford struttura

una domanda sempre più ampia e pressante, la quale a sua volta legittima presso l'opinione pubblica

le misure autoritarie che sono tipiche degli stabilimenti Ford nel periodo che va dai primi del secolo

alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Si è detto: esperimento autoritario da parte di Ford, a suo modo più autoritario e soprattutto più

fattuale della stessa predicazione di Frederick W. Taylor che lo precede di un ventennio. L'operaio

che lavora per la Ford è un individuo che produce lo strumento per la moltiplicazione dei punti di

contatto degli individui[30], ma paradossalmente egli lo produce proprio grazie al suo

imprigionamento a ore nel punto di produzione, là dove è privato del diritto di locomozione in

misura fino ad allora sconosciuta, così come la donna addetta alla sua riproduzione quotidiana è

legata ai ritmi della produzione industriale e nel contempo confinata nella penombra sociale del

lavoro domestico. L'operaio è privato anche del diritto di parola, poiché - e in questo

disciplinamento il fordismo è il potenziatore del taylorismo - egli riceve non tanto ordini verbali

diretti da un superiore quanto una scansione preodinata del ritmo produttivo dal macchinario; la

comunicazione e il contatto con i suoi pari vengono minimizzati e, in ogni caso, egli deve

semplicemente agire per reazione monotona agli impulsi di un sistema produttivo totalitario. Non

ultimi fattori d'isolamento sono le barriere linguistiche che gli operai immigrati portano in dono alla

Ford e che questa mantiene e valorizza a ragion veduta per quattro decenni, fomentando aspre

incomprensioni e divisioni che vengono attenuate soltanto dal tempo, dalla contiguità diuturna,

dalla Grande depressione e dall'opera organizzativa apparentemente sconfitta in partenza e tuttavia

instancabile di una minoranza che si batte per il sindacalismo industriale negli anni Venti e Trenta.

E' noto che fin dalla sua fondazione nel 1903 la Ford non tollera alcuna presenza dei sindacati: non

soltanto dei sindacati di mestiere o industriali, bensì neppure di quelli "gialli" ovvero padronali. I

sindacati rimangono fuori dai cancelli della Ford statunitense fino al 1941. Il salario diventa alto

con i famosi cinque dollari al giorno del gennaio 1914, ma soltanto per gli operai che il

Dipartimento sociologico della Ford approva dopo minuziose ispezioni nelle pieghe della vita

personale e familiare e soltanto nell'alta congiuntura, quando la Ford è stretta dal pressante bisogno

di stabilizzare una forza-lavoro che abbandona le sue fabbriche a causa dei ritmi massacranti[31]. Il

piano di controllo totale degli operai e delle loro famiglie va in crisi dopo l'entrata in guerra degli

Stati Uniti nel 1917, quando la sorveglianza comincia a impiegare più capillarmente gli spioni nei

reparti. Nella recessione successiva alla Prima guerra mondiale, i salari delle altre aziende tendono

ad eguagliare quelli della Ford che smantella le forme di assistenza adottate negli anni Dieci. Nel

febbraio del 1921, più del 30% degli operai Ford vengono licenziati e quelli che rimangono devono

accontentarsi degli inflazionati sei dollari al giorno e dell'ulteriore taglio dei tempi.

La supremazia della Ford nell'auto si incrina alla metà degli anni Venti, quando i manager della

General Motors, in buona parte transfughi della Ford e dai suoi metodi autoritari, le strappano

definitivamente il primato della produzione automobilistica. Contro la produzione indifferenziata

per "le moltitudini", come le chiama Henry Ford, la General Motors vince la battaglia in nome della

distinzione e dell'individuazione, ampliando la gamma produttiva, diversificando e introducendo

annualmente nuovi modelli. Dalla fine degli anni Venti e sino alla sindacalizzazione del 1941, la

Ford è un'azienda notoria per i suoi salari, inferiori persino ai bassi salari del settore dell'auto in

generale[32].

Il sorpasso da parte della Generl Motors e le difficoltà finanziarie non bastano a piegare il fordismo

presindacale negli Stati Uniti: sono prima le rivolte operaie e le occupazioni di fabbrica degli anni

Trenta e poi la sindacalizzazione della grande industria che determinano l'accerchiamento politico

delle altre imprese automobilistiche e infine della Ford, sino alla sua vera e propria capitolazione

allo Uaw, il sindacato dell'auto, a seguito del grande sciopero della primavera del 1941. Il fordismo

presindacale si dissolve quando, a fronte degli attacchi delle guardie armate, i picchetti degli

scioperanti invece di diradarsi si singrossano e le disperdono. E' il momento che si può forse

rammentare con le parole di Emil Mazey, uno dei principali organizzatori dello Uaw: "Era come

veder prendere improvvisamente vita degli uomini che erano stati semimorti"[33].

Con la firma del primo contratto sindacale nel 1941, la Ford non solo si allinea sulle posizioni delle

altre grandi dell'auto, General Motor e Chrysler, ma le supera nelle concessioni allo Uaw e si salva

una seconda volta dal fallimento solo grazie alle commesse belliche del governo. Già nel corso della

Seconda guerra mondiale, essa cerca di rafforzare l'apparato sindacale in fabbrica e di integrarlo

agli obbiettivi dell'impresa. A partire dal 1946, un nuovo management Ford dispone una strategia di

lunga lena per cooptare lo Uaw e renderlo uno strumento di integrazione aziendale. Il fordismo è

così sepolto. Se si intende per fordismo un sistema autoritario di produzione in serie alla catena di

montaggio, a salario e condizioni di lavoro che la forza-lavoro non può negoziare sindacalmente, un

fordismo quale la sociologia del lavoro aveva generalmente inteso negli anni Venti e Trenta, allora

il fordismo si estingue grazie alle lotte per il sindacalismo industriale negli Stati Uniti degli anni

Trenta, coronate dall'imposizione della contrattazione collettiva alla Ford nel 1941. Quanto alle

tendenze a negare totalitariamente la discrezionalità della forza-lavoro nella scansione dei tempi

lavorativi e all'imposizione di ritmi di lavoro incorporati nel macchinario, esse sono ben lontane

dall'essere svanite con la fine del fordismo presindacale; esse sono più cogenti che mai in questo

scorcio di secolo, proprio a fronte del potenziamento delle forze produttive del lavoro e dell'avvento

delle macchine logiche, ma sono ormai lontane dal fordismo presindacale. Possiamo considerare o

meno tali tendenze come un capitolo di un più vasto movimento di razionalizzazione che comincia

con l'American System of Manufactures e che non si è ancora esaurito. In ogni caso, la spinta

complessiva al comando sui tempi di lavoro attraverso l'"oggettività" del macchinario[34] è

incubata da altre grandi imprese prima della Ford, esplode con la diffusione della catena di

montaggio fordista, non si esaurisce affatto con la sua temporanea sconfitta alla fine degli anni

Trenta, e anzi sembra oggi imporsi con rinnovata virulenza anche nei recessi più remoti della

penetrazione capitalistica.

Postfordismo e toyotismo globali

Quanto alla categoria del postfordismo, formulata oscuramente dai regolazionisti, essa ha poi aperto

la strada ad alcune posizioni che sembrano fondarsi su due assiomi indimostrati: il determinismo

tecnologico delle serie discrete degli anni Settanta di questo secolo costituirebbero un momento di

rottura profonda con le grandi serie nella produzione di beni durevoli e la recente scoperta della

produttività della comunicazione tra i cosiddetti produttori all'interno dell'azienda[35].

Il primo assioma deriva dalla constatazione che la produzione materiale in genere e persino quella

meccanica - più discontinua di quella a flusso - procede oggi per serie discrete, poiché, grazie alla

flessibilità delle macchine utensili, a cominciare da quelle a controllo numerico negli anni

Cinquanto, viene facilitata la diversificazione del prodotto, in particolare nella produzione di beni

durevoli. Questa diversificazione permette non soltanto di assecondare i consumatori impegnati

nella ricerca di distinzione, ma anche di plasmare i gusti e generalmente di esaltare i ritocchi e le

personalizzazioni che passano per costose innovazioni. In breve, tale tendenza non è che il

potenziamento della spinta alla diversificazione che la General Motors aveva assecondato e

promosso fin dai primi anni Venti e che le aveva permesso di battere la Ford quando Henry Ford

aveva sentenziato che "il cliente può comprare l'automobile del colore che vuole, purché sia nera".

La produzione di massa aveva solo in apparenza plasmato l'operaio-massa (tremine usato ma anche

abusato al fine di procedere sommariamente per figure storiche). In parecchi reparti del maggiore

stabilimento della Ford, il River Rouge, il silenzio Ford era interrotto dal "bisbiglio Ford", ovvero

"dalla comunicazione gestuale", uno degli elementi della resistenza operaia fino allo scontro

decisivo del 1941[36]. Nonostante il dovere d'indossare l'indifferenziata tuta blu e pur in mancanza

dell'opportuna autorizzazione a pensare, vi era evidentemente nel "produttore" una mente che

aspirava all'individuazione, non al livellamento universale. Andava ormai esaurendosi la battaglia

livellatrice per un'eguaglianza "che possegga la solidità di un pregiudizio popolare"[37]. Verso la

fine degli anni Venti, Henry Ford si trovò una prima volta in serie difficoltà finanziarie per la sua

insistenza sul modello T a un solo colore. Si può ricordare che nelle fabbriche Ford neppure nei bui

anni Trenta mancavano gli operai che rischiavano il licenziamento pur di comprare un'automobile

della General Motors[38]. Dunque, nell'industria automobilistica è la General Motors degli anni

Venti che realizza una produzione flessibile compatibile con i tempi[39]. I suoi veicoli diversificati

vengono prodotti con la messa in comune (commonalisation) delle macchine utensili e della

principale componentistica dell'auto. Le economie di scala sono la base delle economie di gamma.

La varietà produttiva è ben lontana dall'aver aspettato il toyotismo, come era ben consapevole

Charles Wright Mills all'inizio degli anni Cinquanta, quando denunciava l'intreccio manipolato dei

gusti massificati e dei "tocchi personali" sui prodotti correnti[40]

Inoltre, viene dato per scontato che il toyotismo abbia rotto con il "fordismo" sviluppando la sua

flessibilità già negli anni Cinquanta e Sessanta, in quanto la sua produzione automobilistica doveva

far fronte a una domanda alquanto diversificata. Lo stesso massimo esponente del toyotismo[41] lo

afferma, e parecchi studiosi occidentali, tra cui Coriat, ne hanno propagato il mito. In realtà, nel

dopoguerra la Toyota, al pari della Nissan, poteva contare su di una breve esperienza come

produttrice di autoveicoli; aveva cominciato a produrli soltanto nel 1936 e aveva imparato presto a

costruirsi una posizione oligopolistica contribuendo a sloggiare la Ford e la General Motors dal

Giappone appena tre anni dopo. Dopo il 1945, con la famiglia Toyoda ancora al timone

dell'azienda, essa è vissuta a lungo di grandi serie, esportate e poi prodotte anche all'estero. La

continuità non con il fordismo regolazionista bensì con il settore statunitense dell'auto risulta assai

più forte di quanto la vulgata toyotofila voglia ammettere. Infatti, dopo una stentata riconversione

postbellica, la Toyota tenta la via dell'utilitaria (la Toyotapet) e subisce gli scioperi del 1949 e del

1953. Essa si salva grazie soprattutto all'intransigenza della Nissan, che distrugge il sindacato

dell'auto Zenji, ma anche grazie alle commesse statunitensi in occasione della guerra di Corea. In

seguito e per un ventennio, la gamma produttiva della Toyota, come quella delle altre aziende

automibilistiche giapponesi, è ristretta a pochissimi modelli. Sino agli anni Sessanta la qualità

scadente di tali modelli ne rende fallimentari le esportazioni. In seguito a questi insuccessi,

comincia la fase di sperimentazione, fondata sia sull'impiego di squadre polivalenti e mobilitabili

per macchine utensili a moduli variabili, sia sull'attenzione alla qualità in vista

dell'esportazione[42]. E' il successo di un unico modello (l'utilitaria Corolla) negli anni Settanta che

getta le basi della diversificazione produttiva, non viceversa; ed è un successo che la Toyota coglie

all'estero ben più che all'interno, dove il mercato è assai meno dinamico. Fino agli anni Ottanta, la

varietà dei modelli Toyota è prudentemente limitata e soltanto negli anni Ottanta, quando il mercato

interno segna una battuta d'arresto, l'azienda espande la gamma produttiva per conquistare nuove

quote di mercato all'estero. Non è dunque la varietà dei modelli bensì la mobilitazione della forzalavoro dopo una storica sconfitta operaia che spiega la sperimentazione dell'ingegner Ohno alla

Toyota. La novità sostanziale consiste nel fatto che mentre la General Motors degli anni Venti si

accontentava della varietà dei modelli, la Toyota piega la sua squadra, comandabile a piacere, al

lavoro polivalente per la produzione di modelli differenziati lungo la stessa linea.

Quanto alla produzione senza scorte, essa era già stata sperimentata a suo modo dall'industria

dell'auto negli Stati Uniti negli anni Venti e perfino oltre la Depressione. La "messa in libertà" a

salario zero, così frequente negli anni Venti e ancor più durante la Grande Depressione a causa della

stagionalità della domanda, diventò uno dei terreni di scontro decisivi per la nascita del sindacato

dell'auto negli Stati Uniti[43]. Nella partita ai punti del 1936-37 tra lo Uaw e la General Motors, il

sindacato vinse sulla programmazione delle scorte e sull'eliminazione della disoccupazione

stagionale. Forse quanti tessono le lodi del just in time possono staccare una pagina dalle cronache

della Detroit degli anni Trenta, ma anche, ad esempio, dei ricorrenti scioperi europei e statunitensi

da parte degli autotrasportatori "padroncini" del ciclo dell'automobile che in realtà sono l'estrema

appendice delle grandi imprese.

Stando al secondo assioma, i sostenitori del postfordismo affermano che la produzione richiede

ormai e richiederà sempre più gradi elevatissimi di comunicazione tra i soggetti produttivi e che tali

livelli a loro volta rimandano a spazi di discrezionalità dei cosiddetti produttori che sono assai

rilevanti rispetto a un passato di lavoro non-comunicativo, di "silenziosa coazione dei rapporti

economici"[44] del mondo moderno. Tale comunicazione creerebbe una connettività sempre più

intensa tra soggetti, in contrasto con l'isolamento, la separatezza e il mutismo imposti all'operaio

dalla prima e dalla seconda rivoluzione industriale. Mentre è indubbio che i processi di

apprendimento nella produzione (learning by doing) hanno richiesto e richiedono un notevole grado

di interazione anche verbale tra individui, resta il fatto che dal taylorismo in poi il risparmio di

tempo di lavoro passa in larga misura attraverso la minimizzazione del contatto e dell'interazione

informale tra i pianificatori e gli esecutori. Il taylorismo ha cercato con magri risultati di imporre

tale pianificazione al fine di aumentare la produttività, sottraendo ai capi e agli operai la

discrezionalità temporale che essi assumevano negoziando informalmente e verbalmente nei reparti.

Tuttavia, anche nell'epoca del fordismo presindacale, va ricordato che nei periodi di ristrutturazione

di fabbrica, di cambiamento dei modelli e di innovazione tecnologica, il bisbiglio della

ristrutturazione era non solo produttivo ma addirittura essenziale al buon esito dell'operazione.

Dunque, il silenzio imposto d'autorità e il rumore assordante dello sviluppo dominano l'industria

dell'auto sino alla metà degli anni Trenta[45]. Ma il disciplinamento del sillenzio e del bisbiglio

entro gli alvei della comunicazione produttiva di capitale non è forse un tratto costitutivo della

fabbrica moderna? A questo proposito, si può notare che la stessa sociologia industriale come

disciplina è stata costruita sull'occultamento della dimensione comunicativa e sulla ripulsa di

qualsiasi analisi dei processi di interazione verbale nei luoghi di lavoro. Non si tratta di una mera

distrazione. Basterà qui ricordare l'osservazionedi Harold Garfinkel:

"Esiste un ordine prodotto localmente delle cose del lavoro; [...] esse formano un dominio

imponente di fenomeni organizzativi; [...] gli studi classici del lavoro, senza rimedio o alternativa,

dipendono dall'esistenza di questi fenomeni, fanno uso del dominio e lo ignorano"[46]

Quanto alle tendenze a imporre totalitariamente i ritmi di lavoro, esse non sono certo svanite con la

fine del fordismo presindacale; tornano più cogenti che mai in questo scorcio di secolo, proprio a

fronte del potenziamento delle forze produttive del lavoro e anzi hanno assunto alcuni tratti del

fordismo presindacale dei ruggenti anni Venti: precarietà del posto di lavoro, mancanza di

assistenza sanitaria e di sussidio di disoccupazione, decurtazioni non solo dei salari reali, ma anche

dei salari nominali, spostamento di linee produttive lontano dalle regioni industrialmente "mature".

I tempi di lavoro si prolungano, anziché accorciarsi. In tutto l'Occidente come anche in Oriente si

lavora più a lungo di vent'anni fa, e in una dimensione sociale dalla quale il potere regolatore dello

stato si è eclissato. Si lavora più a lungo e più intensamente anche grazie all'obsoleto cronometro

taylorista e alla catena di montaggio fordista "fuori moda". Ironicamente, proprio per la Francia,

dov'è sorta la scuola regolazionista, preziosi dati, altrove inesistenti, mostrano che il lavoro alla

catena e sotto costrizione automatica è in aumento, sia percentualmente che in assoluto: vi erano

sottoposti il 13,2% degli operai nel 1984 e il 16,7% nel 1991 (su, rispettivamente, 6.187.000 e

6.239.000 operai)[47].

Negli anni Cinquanta e Sessanta, ovvero negli "anni d'oro" del fordismo, come li chiama Lipietz,

l'economia internazionale sotto guida statunitense promosse la domanda di investimenti privati, più

ancora dei consumi dei beni-salario. Quello che appariva un sistema stabile cominciò a sfaldarsi

dall'interno, perché alla fine degli anni Sessanta la lotta di classe nelle sue forme variegate ribaltò le

solide certezze del capitale sul terreno del salario, dell'organizzazione del lavoro, del rapporto tra

sviluppo e sottosviluppo, del patriarcato. Se non si comprende la radicalità di tale sfida, non si

possono cogliere gli elementi di crisi e di incertezza che hanno caratterizzato le prospettive di

dominio nel ventennio successivo[48]. La disomogeneità delle reazioni - dalla guerra manovrata

contro i colletti blu nei paesi industrializzati fino alla regionalizzazione in tre grandi aree

capitalistiche (Nafta, Unione Europea e Giappone) e alla spedizione nel Golfo - denotano non il

passaggio a un modello postfordista ma la continua ricombinazione di vecchi e nuovi elementi di

dominio per scomporre politicamente la forza-lavoro attorno a una produzione flessibile.

Conclusioni

Il regolazionismo guarda alle implicazioni dal lato del capitale come centro e motore del

movimento operaio complessivo della società. Hirsch e Roth parlano a nome di molti quando

affermano che "è sempre il capitale stesso e le strutture che esso impone 'oggettivamente' alle spalle

degli attori che mette in moto le condizioni decisive delle lotte di classe e dei processi di crisi"[49].

Non stupisce che le conclusioni che i regolazionisti traggono da tale posizione vadano nell'unica

direzione che non è loro preclusa: il conflitto contro le leggi dello sviluppo capitalistico non ha

futuro, e pertanto è inutile rilevare le crepe nell'edificio del dominio. Parafrasando Mark Twain, si

può dire che se i regolazionisti dispongono soltanto di un martello panfordista non vedranno altro

che chiodi postfordisti da ribadire.

Assumendo tale posizione, i regolazionisti non soltanto si precludono la via dell'analisi dei processi

conflittuali presenti e futuri, ma si autoescludono dal dibattito a più voci che si incentra sui

soggetti[50]. Non altrimenti si può spiegare la riduzione regolazionista della classe operaia negli

Stati Uniti a mero oggetto fordizzato[51], persino nei suoi momenti di maggiore progettualità

antagonistica, come essa ha certamente espresso tra la Grande depressione e il nuovo ordine

nazifascista in Europa. E assumendo tale posizione, il regolazionismo non può comprendere poi

come proprio tale classe operaia abbia contribuito in maniera determinante a porre lo stesso

capitalismo statunitense in rotta di collisione con il nazifascismo. Il fordismo presindacale fu

transeunte, non nel senso banale (ma pur non insignificante) di un Henry Ford che andava

finanziando Hitler sulla via verso il potere e si fregiava delle medaglie naziste fino al 1938, ma

perché a sconvolgere la silenziosa coazione della forza-lavoro fordizzata era la forza-lavoro stessa,

in uno dei movimenti sociali di autoemancipazione che i regolazionisti non sono strutturalmente

attrezzati per comprendere nelle sue vaste implicazioni a livello mondiale e per lunghi anni

avvenire, ben al di là della Seconda guerra mondiale.

Quanto alla condizione odierna, non è in questione l'esame delle novità dopo la caduta delle

certezze oltre che del muro di Berlino, bensì la possibilità o meno di scrollarsi di dosso

l'ineluttabilità del passaggio a un paradigma "postfordista" nel quale la forza-lavoro figuri ancora

una volta come mero oggetto e massa inerte. Come notavano Holloway e Pelaez, l'insistenza con la

quale i regolazionisti invitano il loro pubblico a guardare in faccia il futuro desta qualche

perplessità[52]. Dopotutto, la fede nelle meraviglie della tecnologia da parte delle organizzazioni

del movimento operaio ha condotto a qualche epocale sconfitta nel passato. Non è soltanto in gioco

l'inevitabilità di un sistema, quello capitalistico, che ha troppi connotati di costrizione e di morte per

essere accettabile, bensì persino la possibilità di qualsiasi iniziativa, anche la più cauta, che parta dai

soggetti. In gioco è la prospettiva di combattere una precostituita subordinazione della forza-lavoro

agli inesorabili Tempi Nuovi impastati sì di silicio informatico, ma anche di forti ostilità

intraimperiali, per il momento ammantate di parole d'ordine quali concorrenza e libero mercato.

E' l'indeterminazione dei confini dell'azione conflittuale che il presente ci induce a difendere.

Dovremo dunque riesaminare tempestivamente qualche strumento, al fine di sgombrare il futuro se

non delle eventuali ipoteche, almeno dei belati più lamentosi. Finora la scomposizione e

l'anatomizzazione della forza-lavoro in quanto "macchina umana" hanno di fatto costituito il

processo preparatorio dei vari stadi della meccanizzazione; è un processo che il dominio

capitalistico ha costantemente presentato come necessario. Il punto non è se il postfordismo si

aggiri tra noi, ma se si può arrestare il sacrificio delle "macchine umane" sulle piramidi

dell'accumulazione.

[1] Per una critica tempestiva del termine "produzione immateriale", v. Sergio Bologna,

Problematiche del lavoro autonomo in Italia (I), "Altreragioni" n. 1 (1992), pp. 10-27.

[2] M. Aglietta (1974), Accumulation et régulation du capitalisme en longue période. L'exemple des

Etas-Unis (1870-1970), Paris, Insee, 1974; la seconda edizione francese reca come titolo Régulation

et crises du Capitalisme, Parigi, Calmann-Levy, 1976; tr. inglese, A Theory of Capitalist

Regulation: The US Experience, Londra e New York, Verso, 1979; nel 1987 è seguita una seconda

edizione inglese presso il medesimo editore. Tratto di unione tra la categoria di fordismo e quella di

postfordismo può essere considerato il termine di neo-fordismo, proposta da Christian Palloix due

anni dopo l'uscita della prima edizione del citato libro di Aglietta. V. Christian Palloix, Le procès de

travail. Du fordisme au néofordisme, "La Pensée", n. 185 (febbraio 1976), pp. 37-60, secondo il

quale il neofordismo definisce la nuova pratica capitalisa di arricchimento e ricomposizione delle

mansioni in risposta a nuove esigenze di gestione della forza-lavoro.

[3] Sull'interpretazione regolazionista del fordismo fino al 1991, si veda il fondamentale volume di

Werner Bonefeld e John Holloway (a cura di), Post-Fordism and Social Form: A Marxiste Debate

on the Post-Fordist State, Londra MacMillan, 1991, che contiene le indicazioni bibliografiche del

dibattito. Per la scuola regolazionista si possono vedere, tra gli altri, i seguenti lavori: R. Boyer, La

théorie de la régulation: une analyse critique, Parigi, La Découverte, 1986; R. Boyer (a cura di),

Capitalisme fin de siècle, Parigi, Presses Universitaires de France, 1986; Alain Lipietz, Towards

Global Fordism?, "New Left Review", n. 132 (marzo-aprile 1982), pp. 33-47; Imperialism as the

Beast of the Apocalypse, "Capital and Class", n. 22 (primavera 1984), pp. 81-109; Behind the

Crisis: the Exhaustion of a Regime of Accumulation. A 'Regulation School Perspective' on Some

French Empirical Works, "Review of Radical Political Economy", vol. 18, n. 1-2 (1986), pp. 13-32;

Mirages and Miracles: The Crisis of Global Fordism, Londra, Verso, 1987; Fordism and postFordism, in W. Outhwaite and Tom Bottomore (a cura di), The Blackwell Dictionary of Twentieth

Century Social Thought, Oxford, Blackwell, 1993, pp. 230-231; B. Coriat, Penser à l'envers.

Travail et organisation dans l'entreprise japonaise, Parigi, Christian Bourgois, 1991; Ripensare

l'organizzazione del lavoro. Concetti e prassi del modello giapponese, Bari, Dedalo 1991, con

introduzione e traduzione di Mirella Giannini.

[4] Dico "produttività relativamente elevata", perché la catena di montaggio non sempre ne ha dato

prova. Ad esempio, il fordismo sovietico dei primi due piani quinquennali (1928-32, 1933-37)

venne sperimentato soprattutto alla catena di montaggio dello stabilimento automobilistico di

Gor'kij grazie anche all'apporto dei tecnici della Ford, ma si mantenne a un livello di produttività di

circa il 50% inferiore a quello delle fabbriche statunitensi della Ford. V. in proposito John P. Hardt

e George D. Holliday, Technology Transfert and Change in the Soviet Economic System, in

Frederic J. Fleron jr., Techology and Communis Culture: The Socio-Cultural Impact of Technology

under Socialism, New York e Londra, Praeger, 1977, pp. 183-223.

[5] Nel suo Fordism and post-Fordism, cit., p. 230, Lipietz sostiene erroneamente che il termine

"fordismo" "venne coniato negli anni Trenta dal marxista italiano Antonio Gramsci e dal socialista

belga Henri de Man". Lipietz si riferisce evidentemente ad "Americanismo e fordismo" (1934) in

Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, vol. 3, a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi

1975, pp. 2137-2181, una serie di note in cui Gramsci tiene conto tra l'altro di un libro di de Man

che non discute direttamente di fordismo. La prima edizione dell'opera di de Man comparve in

Germania nel 1926: Hendrik de Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Jena, E. Diederichs, 1926 e,

dopo una parziale traduzione francese comparsa a Bruxelles nel 1927, venne pubblicata una

traduzione completa con il titolo Au delà du marxisme, Parigi, Alcan, 1929 sulla seconda edizione

tedesca presso Diederichs (1027). Per le sue note su "Americanismo e fordismo" Gramsci in carcere

disponeve della traduzione italiana dell'edizione francese uscita presso Alcan: Henri de Man, Il

superamento del marxismo, Bari, Laterza, 1929. In Europa, l'uso del termine "fordismo" precede de

Man e Gramsci ed è già affermato nei primi anni Venti; in particolare, Friedrich von GottlOttlilienfeld, Fordismus? Paraphrasen über Verhältnis von Wirtschaft und Technischer Vernunft

bei Henry Ford und Frederick W. Taylor, Jene, Gustav Fischer, 1924; H. Sinzheimer, L'Europa e

l'idea di democrazia economica (1925), "Quaderni di azione sociale", XXXIX, n. 2 (1994), pp. 7174, a cura e nella traduzione di Sandro Mezzadra, che ringrazio per questa segnalazione. Nel suo

articolo citato più sopra, altrettanto erroneamente Lipietz afferma che "negli anni Sessanta, il

termine venne riscoperto da alcuni marxisti italiani (R. Panzieri, M. Tronti, A. Negri)". In Italia la

discussione del fordismo venne affrontata prendendo le distanze da Gramsci nel volume di Romano

Alquati, Sulla Fiat e altri scritti, Milano, Feltrinelli, 1975, che raccoglieva i suoi scritti degli anni

del periodo 1961-67 e nel volume di Sergio Bologna, George P. Rawick, Mauro Gobbini, Antonio

Negri, Luciano Ferrari Bravo, Ferruccio Gambino, Operai e stato: lotte operaie e riforma dello

stato capitalistico tra rivoluzione d'Ottobre e New Deal, Milano, Feltrinelli, 1972, che raccoglieva

gli atti di un convegno tenutosi a Padova nel 1967.

[6] Si vedano in particolare in Werner Bonefeld e John Holloway (eds.) Post-Fordism and Social

Form, cit., il saggio di Joachim Hirsch, Fordism and Post-Fordism: The Present Social Crisis and

its Consequences, pp. 8-34 e i due saggi di Bob Jessop, Regulation Theory, Post-Fordism and the

State: More than a Reply to Werner Bonefeld, pp. 69-91 e Polar Bears and Class Struggle: Much

Less than a Self-Criticism, pp. 145-169, che contengono ulteriori riferimenti bibliografici.

[7]Bob Jessop, Regulation Theory, Post-Fordism and the State, cit., pp. 87-88.

[8] Joachim Hirsch, Fordism and Post-Fordism: The Present Social Crisis and its Consequences,

cit., p. 15.

[9] Michel Aglietta (1974), Accumulation et régulation du capitalisme en longue période. Exemple

des Etas-Unis (1870-1970), Paris, INSEE, 1974.

[10] Joachim Hirsch, Fordism and Post-Fordism: The Present Social Crisis and its Consequences,

cit., pp. 25-26.

[11] Alain Lipietz, Towards Global Fordism, "New Left Review", n. 132 (marzo-aprile 1982), pp.

33-47.

[12] Ibid., pp. 35-36.

[13] Sull'argomento, v. la rassegna di Giuseppe Bonazzi, La scoperta del modello giapponese nelle

società occidentali, "Stato e mercato", n. 39 (dicembre 1993), pp. 437-466 che discute la ricezione

variamente critica del modello giapponese nella sociologia occidentale; più brevemente e in termini

più generali, Pierre-François Souyri, Un nouveau paradigme?, "Annales", vol. 49, n. 3 (maggiogiugno 1994), pp. 503-510.

[14] Robert Guillain, Japon troisième grand, Paris, Seuil, 1969; Herman Kahn, The Emerging

Japanese Superstate, Minneapolis, Minn., Hudson Institute, 1970.

[15] Robert Brochier, Le miracle economique jeponais, Parigi, Calmann-Lévy, 1970.

[16] John Holliday e David McCormack, Japanese Imperialism Today: Co-Prosperity in Greater

East Asia, Harmondsworth, Inghilterra, Penguin, 1973.

[17] Ezra Vogel, Japan as Number One: Lessons for America, Cambridge, Mass., Harvard

University Press, 1979.

[18] Karel Van Wolferen, The Enigma of Japanese Power, New York, N. Y., Knopf, 1989.

[19] Chie Nakane, Japanese Society, Londra, Weinenfeld e Nicholson, 1970, tr. it., La società

giapponese, Milano, Cortina; Michio Morishima, Why Has Japan "Succeeded", Cambridge,

Cambridge University Press, tr. it. Cultura e tecnologia nel successo giapponese, Bologna, Il

Mulino.

[20] Jean-Loup Lesage, Les grandes sociétés de commerce au Japon, les Shosha, Parigi, PUF;

Chalmers Johnson, MITI and Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925-1975,

Tokyo, Tuttle, 1986.

[21] Masahiko Aoki, The Economic Analysis of the Japanese Firm, Amsterdam, Elsevier, 1984;

Kazuo Koike, Understanding Industrial Relations in Modern Japan, Londra MacMillan, 1988.

[22] Tai'ichi Ohno, Toyota Seisan Hoshiki [Il modo di produzione Toyota], Tokyo, Diamond Sha,

1978; tr. inglese, The Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, Productivity

Press, Cambridge, Mass., tr. francese, L'esprit Toyota, Parigi, Masson, 1989; tr. italiana, Lo spirito

Toyota, Torino, Einaudi, 1993.

[23] Benjamin Coriat, Penser à l'envers. Travail et organisation dans lentreprise japonaise, Parigi,

Christian Bourgois, 1991; tr. it., Ripensare l'organizzazione del lavoro. Concetti e prassi del

modello giapponese, Bari, Dedalo, 1991.

[24] Benjamin Coriat,Ripensare l'organizzazione del lavoro. Concetti e prassi del modello

giapponese, cit., pp. 32-33.

[25] Ibid., p. 85.

[26] Satochi Kamata, Toyota, l'usine du désespoir, Parigi, Editions Ouvrières, 1976; tr. inglese,

Japan in the Passing Lane: Insider's Account of Life in a Japanese Auto Factory, New York, N. Y.,

Unwin Hyman, 1984. Dello stesso autore, L'envers du Miracle, Parigi, Maspéro, 1980.

[27] Ray e Cindelyn Eberts, The Myths of Japanese Quality, Upper Saddle, N. J., Prentice Hall,

1994.

[28] Irving Bernstein, Turbulent Years: A History of the American Worker 1933-1941, Boston,

Houghton Mifflin, 1969, p. 737.

[29] David A. Hounshell, From the American System to Mass Production (1800-1932), Baltimora e

Londra, The Johns Hopkins University Press, 1984.

[30] Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, vol. I, tr. di Enzo

Grillo, Firenze, La Nuova Italia, 1968, p. 242, sulla società, la quale "non consiste di individui,

bensì esprime la somma delle relazioni, dei rapporti in cui questi individui stanno l'uno rispetto

all'altro".

[31] Steohen Meyer III, The Five Dollar Day: Labor Management and Social Control in the Ford

Motor Company, 1908-1821, Albany, N. Y., State Universiti of New York Press, 1981, in

particolare pp. 96-202.

[32] Joyce Shaw Peterson, American Automobile Workers, 1900-1933, Albany, N. Y., State

Universiti of New York Press, 1987. Come scriveva Samuel Romer, The Detroit Strike, "The

Nation", vol. 136, n. 3528, 15 febbraio 1933, pp. 167-168: "L'industria dell'automobile è stagionale.

Tutti gli anni, le fabbriche rallentano la produzione in autunno per preparare i nuovi modelli; e

l'operaio dell'auto deve allungare gli 'alti salari' di otto mesi per tirare avanti per l'intero anno". V.

anche La Faver, M. W (1929), Instability of Employment in the Automobile Industry, "Monthly

Labor Review", vol. XXVIII, pp. 214-217.

[33] Bernstein, Turbulent Years, cit., p. 744.

[34] David Noble, Social Choice in Machine Design, in Andrew Zimbalist, Case Studies on the

Labor Process, New York, Monthly Review Press, 1979, pp. 18-50.

[35] Una sintesi aggiornata di queste posizioni è il saggio di Marco Revelli, Economia e modello

sociale nel passaggio tra fordismo e toyotismo, in Pietro Ingrao e Rossana Rossanda, Appuntamenti

di fine secolo, Roma, Manifestolibri, 1995, pp. 161-224.

[36] Irving Bernstein, Turbolent Years, cit., p. 740.

[37] Karl Marx, Il Capitale, Vol. I, Roma Editori Riuniti, 1964, p. 92.

[38] Irving Bernstein, Turbolent Years, cit., p. 740.

[39] Benché non appartengano alla scuola regolazionista, anche due ammiratori dei distretti

industriali italiani hanno presentato la produzione flessibile come un'innovazione tipica degli anni

Settanta, riferendosi non al Giappone ma all'area orientale della Pianura padana: J. Michael Piore

and Charles F. Sabel (1983), The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York,

N. Y., Basic Books; tr. it., Le due vie dello sviluppo industriale. Produzione di massa e produzione

flessibile, Torino, Isedi, 1987.

[40] Charles Wright Mills, Commentary on Our Culture and Our Country, "Partisan Review", vol.

19, n. 4 (luglio-agosto 1952), pp. 446-450 e in particolare p. 447.

[41] Tai'ichi Ohno, Toyota Seisan Hoshiki [Il modo di produzione Toyota], Tokyo, Diamond Sha,

1978; tr. inglese, The Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, Productivity

Press, Cambridge, Mass., tr. francese, L'esprit Toyota, Parigi, Masson, 1989; tr. italiana, Lo spirito

Toyota, Torino, Einaudi, 1993.

[42] Marie-Claude Belis Bourguignan et Yannick Lung (1994), Le Mythe de lavariété originelle.

L'internasionalisation dans la trajectoire du modèle productif japonais, "Annales", 49, 2 (maggiogiugno), pp. 541-567.

[43] M. L. La Fever, Instability of Employment in the Automobile Industry, "Monthly Labor

Review", vol. XXVIII (1929), pp. 214-217. V. anche nota 31.

[44] Karl Marx, Il Capitale, cit., Vol. I, p. 800.

[45] Joyce Shaw Peterson, American Automobile Workers, 1900-1933, cit., pp. 54-56; Irving

Bernstein, Turbolent Years, cit., p. 740.

[46] Harold Garfinkel (ed.), Ethnomethodological Studies of Work, Routledge e Kegan Paul, Londra

e New York 1986, p.7.

[47] Anonimo, Alternatives Economiques, maggio 1994, su dati Dares, Enquetes spécifiques

Acemo: Enquetes sur l'activité et les conditions d'emploi de mani-d'oevre; devo questa segnalazione

ad Alain Bihr.

[48] Cfr. L'indispensabile "Intervento su Pietro Ingrao e Rossana Rossanda, Appuntamenti di fine

secolo", di Riccardo Bellofiore, Associazione dei Lavoratori e delle Lavoratrici Torinesi (Allt), 24

novembre 1995 (stampato in proprio).

[49] Joachim Hirsch e Roland Roth, Das neue Gesicht des Kapitalismus, Amburgo, VSA, 1986, p.

37.

[50] Su questo tema, v. la rassegna di Peter Miller e Nikolas Rose, Production, Identity, and

Democracy, "Theory and Society", vol. 24, n. 3 (giugno 1995), pp. 427-467.

[51] Durante i primi due Piani quinquennali staliniani, "fordizzati" (fordirovannye) erano chiamati

dal regime sovietico gli operai della catena di montaggio della fabbrica automobilistica di Gor'kij.

[52] Eloina Pelaez e John Holloway, Learning to Bow: Post-Fordism and Technological

Determinism, in Werner Bonefeld e John Holloway (eds.), Post-Fordism and Social Form, cit., p.

137.