Nozioni di base sulle reti

1

Obiettivi

Panoramica sulle reti

– tecnologie, potenzialità, limiti

Conoscere gli standard, protocolli e metodi di

accesso

Identificare le principali architetture di rete

Conoscere le differenze tra reti locali e

geografiche

Identificare i componenti di base di Internet

– approfondimenti sul protocollo TCP/IP

Configurazione e utilizzo di una rete locale

2

Che cos’è una rete

Componenti

– Computer e altri dispositivi (nodi)

– Mezzo trasmissivo (media)

– Software

Vantaggi dell’utilizzo delle reti

–

–

–

–

economia

affidabilità

risparmio

crescita graduale

Reti locali e reti geografiche

Reti interconnesse

3

Tipi di ...reti

Computer

Reti

Ambito

Distanza

Circuito stampato

0,1m

Sistema

1m

Stanza

10m

Tipo

parallelismo

multiproc.

cluster

Edificio

100m

Comprensorio

1Km

Città

10Km

Nazione

100Km

Continente

1000Km

Mondo

10000Km

LAN

LAN estesa

MAN

WAN

4

Le reti locali - una definizione

Una LAN è un sistema di comunicazione che

permette ad apparecchiature indipendenti di

comunicare tra di loro, entro un'area delimitata,

utilizzando un canale fisico a velocità elevata e

con basso tasso d'errore.

5

Le reti locali

Non c’è attraversamento di “suolo pubblico”

Reti peer-to-peer

– pochi utenti

– scarse esigenze di sicurezza

sicurezza a livello di condivisione

Reti basate su server

– maggiore sicurezza

sicurezza a livello utente

– amministrazione centralizzata

6

La struttura della rete

Diversi tipi di collegamenti:

– Punto-Punto

– Multipunto

– Broadcast

7

La struttura della rete

Topologie standard di rete

– a bus

bus cablata a stella (hub)

– a stella

– ad anello

anello cablato a stella

8

Pregi e difetti delle topologie

Bus

–

–

–

–

–

economicità

facilità di installazione ed espansione

problemi sul cavo si riflettono sull’intera rete

difficoltà di trovare guasti sul cavo

forte riduzione delle prestazione con molti utenti

(traffico broadcast)

Anello

– buone prestazioni indipendentemente dal numero

di nodi

– problemi su un computer si possono riflettere

sull’intera rete

9

Pregi e difetti delle topologie (2)

Stella

–

–

–

–

–

–

facilità di installazione ed espansione

controllo centralizzato

utilizzo con diversi tipi di cavo

guasto su un cavo blocca solo il nodo interessato

guasto del nodo centrale blocca l’intera rete

richiesta di maggiore cablaggio

10

I mezzi trasmissivi

Cavi

– coassiale

reti senza hub

– thick

500mt

– thin (RG-58)

185mt

– doppino ritorto (twisted pair)

reti con hub

– schermato (STP)

– non schermato (UTP)

– fibra ottica

100mt

100mt

~2Km

11

I mezzi trasmissivi

Il cavo coassiale

12

I mezzi trasmissivi

Il doppino (TP - twisted pair)

13

I mezzi trasmissivi

Categorie dei doppini

14

I mezzi trasmissivi

I connettori RJ45

15

I mezzi trasmissivi

Le fibre ottiche

16

I mezzi trasmissivi

I connettori per fibre ottiche

17

I mezzi trasmissivi (2)

Senza cavi (wireless)

– infrarossi

– radio

18

Gli adattatori di rete

Scheda di rete

– interfaccia di connessione fisica tra il computer e

il cavo

– ha un proprio indirizzo di rete univoco (MAC ID)

– converte i dati da paralleli a seriali e viceversa

– per PC: tipo di bus

ISA (8/16 bit)

EISA (32 bit)

MCA (16/32 bit)

PCI (32 bit PnP)

BNC

AUI

RJ45

– tipo di connettore

19

Le architetture di rete

concetti fondamentali

Concetto di Architettura a strati

20

Le architetture di rete

concetti fondamentali

Il problema dei due filosofi

21

Il modello standard di

riferimento

Lo standard ISO/OSI

– una base comune su cui sviluppare standard per

l'interconnessione di sistemi informatici

– un modello rispetto a cui confrontare le architetture di

rete

– creato nel 1978 dall’ISO (International Standards

Organization)

22

Il modello ISO/OSI

L’architettura a livelli del modello OSI

23

Il modello ISO/OSI (2)

Ogni livello comunica solo con i livelli

immediatamente superiore e inferiore

I livelli sono separati da interfacce

Gli scambi tra livelli paritetici sono i protocolli

Lo scopo di ogni livello è di fornire servizi per il

livello immediatamente superiore mascherando

la complessità dei livelli inferiori

I dati passano da un livello all’altro sotto forma

di pacchetti

Ogni livello aggiunge informazioni di controllo

24

Il modello ISO/OSI (3)

25

Il modello ISO/OSI (4)

Livello 7 (Applicazione - Application)

– User data

– servizi direttamente accessibili dalle

applicazioni (condivisione file, posta elettronica

ecc.)

– Problema tipico: “nome” del destinatario

Livello 6 (Presentazione - Presentation)

Livello 5 (Sessione - Session)

– Encrypted User Data

– eliminare le differenze di sintassi e codifica dei

dati (ad es. trascodifica ASCII - EBCDIC)

– compressione e cifratura

– Message

– consente l’instaurarsi della connessione tra

applicazioni su diversi computer (sessione o

circuito virtuale)

– controlli di sicurezza (checkpoint)

26

Il modello ISO/OSI (5)

Livello 4 (Trasporto - Transport)

– Packet sequence

– frammentazione dei dati (pacchetti), correzione

degli errori di trasmissione

– assicura che i pacchetti vengano trasmessi e

ricevuti correttamente

Livello 3 (Rete - Network)

– Packet

– traduce gli indirizzi logici in fisici e determina

il percorso per raggiungere la destinazione o

decidere l’instradamento (routing)

27

Il modello ISO/OSI (6)

Livello 2 (Data Link)

– Frame

– gestisce i frame e li trasmette allo strato fisico

– controllo dell’accesso al media

Livello 1 (Fisico - Physical)

– Bit stream

– comunica direttamente i dati, ora ridotti a flussi di

segnale, sul mezzo trasmissivo

– “vede” singoli bit

– si preoccupa delle caratteristiche dei media usati

cavi, connettori

28

I protocolli

Esistono molti diversi protocolli

I protocolli operano a vari livelli

Alcuni protocolli lavorano “in gruppo” (stack)

29

Tipi di protocolli

Protocolli applicativi

– operano ai livelli 7-6-5

– interazione tra applicazioni e scambio dati

– SMTP, FTP, NFS

Protocolli di trasporto

– operano al livello 4

– si identifica spesso il termine “protocollo” con

questo tipo

– TCP, SPX, NetBEUI

30

Tipi di protocolli (2)

Protocolli di rete

– operano ai livelli 3-2-1

– gestiscono indirizzi e informazioni di routing,

controllo degli errori e richieste di ripetizione

della trasmissione

– IP, IPX, NWLink, NetBEUI

TCP/IP: stack di protocolli di internetworking

NetBEUI: semplice protocollo per reti non

interconnesse

IPX/SPX: protocolli legati ai sistemi di rete

Novell

31

Protocolli connessi e non

Modalità connessa

–

–

–

–

creazione della connessione

trasferimento dei dati

chiusura della connessione

simile ad una telefonata

Modalità non connessa

– unica fase: invio del pacchetto

– denominato anche datagram

– simile ad una spedizione postale

32

Protocolli connessi e non (2)

Livello 1: non applicabile

Livello 2

– reti locali: non connesso

– reti geografiche: connesso

Livello 3: generalmente non connesso

Livello 4: generalmente connesso

Livello 5/6/7: connesso o non connesso

33

Protocolli connessi e non (3)

Due opinioni diverse sul tema Dove collocare

la “complessità”?

– Servizi senza connessione

la rete deve solo trasportare i bit, le reti sono

intrinsecamente inaffidabili, i controlli devono essere

fatti dagli host

la potenza di calcolo elevata ed economica, conviene

collocare la complessità negli host

– Servizi orientati alla connessione

la rete deve fornire un servizio di trasporto affidabile

soluzione “spinta” dalle società di telecomunicazione

34

Il progetto IEEE 802

35

Modi di accesso al canale di

trasmissione

CSMA/CD

– Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

CSMA/CA

– Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance

Token passing

Demand priority

36

CSMA/CD -1

37

CSMA/CD - 2

38

Le principali architetture di rete

livelli 1-2

Ethernet

–

–

–

–

il tipo di rete più diffuso in ambito PC

accesso CSMA/CD (IEEE 802.3)

10Mbps o 100Mbps(Fast Ethernet)

Tipologie di cablaggio

10BaseT

10Base2

10Base5

10BaseFL

100BaseX

– 10Mbps, doppino, RJ45, hub (bus cablato a stella)

– 10Mbps, thin coaxial, BNC (a bus)

– 10Mbps, thick coaxial, AUI (a bus)

– 10mBPS, fibra ottica (a bus)

– 100Mbps, doppino cat. 5, hub (bus cablato a stella)

39

Le principali architetture di rete

livelli 1-2 (2)

Token Ring (IEEE 802.5)

–

–

–

–

il tipo di rete più diffuso in ambito IBM

accesso Token passing

topologia ad anello cablato a stella

velocità da 4 a 16Mbps

FDDI

–

–

–

–

–

–

Standard per LAN in fibra ottica

accesso a token

Fiber Data Distribution Interface

per dorsali

100Mbps

max estensione: 100Km

40

I dispositivi di rete

Hub

Repeater

Bridge

– livello 1 (fisico)

– centralizza reti basate su doppino

– spesso anche porte BNC

– livello 1 (fisico)

– rigenera il segnale per incrementare la distanza

–

–

–

–

livello 2 (data link)

segmentazione della rete (broadcast domain)

esegue il routing basato su indirizzi hardware (MAC)

connessione di media diversi

–

–

–

–

livello 1 (fisico)

opera come un bridge a livello fisico

ottimizza le prestazioni della rete

usato nelle reti 100Mbit Fast Ethernet

Switch

41

I dispositivi di rete (2)

Router

– livello 3 (rete)

– esegue il routing basato sugli indirizzi di rete

organizzate in tabelle di routing

– scambia informazioni con gli altri router per

ottimizzare il traffico di rete

– è in pratica un computer dedicato

– non può trattare protocolli non routabili

– non fa transitare il traffico broadcasting

42

I dispositivi di rete (3)

Brouter

Gateway

– livelli 2 o 3

– agisce come un router per alcuni protocolli e

come bridge per altri

– tutti i livelli a partire dal 4°

– permette la comunicazione tra diversi sistemi

operativi

– spesso realizzato solo mediante software

43

L’internetworking

Partizionare una LAN

44

L’internetworking

Connettere più LAN

45

L’internetworking

Bridge, router, gateway

46

L’internetworking

Switch

47

Le reti geografiche

Le LAN hanno limitazioni fisiche e relative alla

distanza

Utilizzando dispositivi di rete e servizi di

comunicazione le LAN si possono espandere

Le WAN sono in pratica combinazioni di LAN

connesse tramite collegamenti WAN

Alle WAN possono anche collegarsi singoli

computer (ad es. connessione Internet da casa)

I collegamenti WAN sono generalmente

noleggiati dai provider

48

Connessioni analogiche

PSTN

(livello fisico)

–

–

–

–

–

–

Public Switched Telephone Network

è la comune rete telefonica

E’ una rete progettata per comunicazioni vocali

Commutazione di circuito

Richiede l’utilizzo dei modem

Linee commutate o dedicate (CDA)

49

Il modem

Trasforma il segnale digitale in analogico e

viceversa

MO: modulazione

DEM: demodulazione

Hardware

–

–

–

–

interni

esterni

interfaccia verso il computer (seriale, RS-232)

interfaccia verso la rete telefonica

Tipi

– sincroni

maggiore complessità e costo, migliori prestazioni

tipo più diffuso, prestazioni limitate

– asincroni

50

Standard per i modem

De facto

– Hayes

software, comandi AT

– MNP

controllo degli errori (MNP 4)

compressione (MNP 5)

De jure

– CCITT (ora ITU)

V.xx

–

–

–

–

–

–

V.22bis

V.32

V.34

V.42

V.42bis

V.90

2.400bps

9.600bps

28.800bps

57.600bps

57.600bps con compressione

57.600bps

51

Connessioni digitali

(livello fisico)

Evoluzione delle connessioni analogiche

Non richiedono modem ma particolari

adattatori

52

Connessioni digitali

(livello fisico)

Modem V90

53

Connessioni digitali

(livello fisico)

ADSL, HDSL, xDSL

– Asymmetric Digital Subscriber Line

– High-bit-rate Digital Subscriber Line

– Utilizzo ottimizzato del doppino esistente

54

Reti a commutazione di pacchetto

Concetto diverso dalla commutazione di

circuito

Più utilizzatori condividono la stessa linea

I dati sono divisi in pacchetti e viaggiano

indipendentemente sulla rete

Possibile modalità non connessa

Possibili circuiti virtuali

– i pacchetti arrivano già nell’ordine corretto

SVC (Switched VC)

PVC (Permanent VC)

55

Reti a commutazione di pacchetto

56

Reti a commutazione di pacchetto

57

Reti a commutazione di pacchetto

58

Tecnologie WAN

ISDN

X.25

Frame Relay

ATM

59

ISDN

Integrated Services Digital Network

– in sostituzione delle linee analogiche esistenti

– primo passo per l’integrazione delle diverse reti

– 3 canali (BRI - Basic Rate Interface)

2 canali B di trasmissione a 64Kbps ciascuno

1 canale D di servizio a 16Kbps

– utilizza TA (Terminal Adapter) per il

collegamento a computer oppure router ISDN per

collegamento a LAN

60

ISDN

61

X.25

Un insieme di protocolli per reti a commutazione

di pacchetto

Velocità max 64Kbps

Utilizza Gateway X.25 per il collegamento alle

LAN

Soluzione costosa e in parte obsoleta

62

Frame Relay

Evoluzione delle reti a commutazione di

pacchetto come X.25

Utilizza appositi router

Basata su PVC

Velocità max 2Mbps

63

ATM

(Asynchronous Transfer Mode)

Nuovo standard definito nel 1988

Rappresenta il futuro delle comunicazioni WAN

155-600Mbps e oltre

Limitazione di velocità data dal mezzo di

trasmissione (attualmente fibre ottiche)

Utilizzabile sia per LAN che per WAN alla

stessa velocità

Richiede hardware speciale

Opera in modalità connessa

64

L’architettura di rete TCP/IP

Commutazione di pacchetto

Nasce negli anni ‘70 per esigenze militari e

accademiche

fine anni ‘70

Internet Protocol Suite

– TCP (Transmission Control Protocol)

– IP (Internet Protocol)

TCP/IP: è alla base di Internet

65

TCP/IP vs OSI

66

I livelli inferiori

TCP/IP non specifica i livelli 1 e 2

Utilizza quelli disponibili e conformi ai vari

standard

LAN

– Ethernet, Token Ring, FDDI

WAN

– X.25, Frame Relay, ATM, ISDN, PSTN(tramite

i protocolli SLIP e PPP)

– anche via satellite!

67

Il protocollo IP

Livello 3 (Network)

Non connesso

Funzioni:

– Instradamento

– Frammentazione e riassemblaggio dei pacchetti

– Rilevazione degli errori

Versioni

– IPv4: attuale

– IPv6: futura

68

Indirizzamento IP

Essenziale per l’instradamento

Indirizzi univoci sulla rete

32bit (4 byte)

Espressi scrivendo i valori decimali di ogni

byte separati dal punto

– Es.: 192.168.0.1

Ad ogni indirizzo si associa generalmente

anche un nome

69

Gli indirizzi IP

Due o tre parti

– Rete (Network)

– Sottorete (Subnetwork)

– Computer, router ecc., in generale denominato

Host

Gli indirizzi sono associati alle interfacce

Esempio: un computer con due schede di rete

Due indirizzi IP

70

Gli indirizzi IP (2)

Assegnati da un’unica autorità

Univoci a livello mondiale

In USA: InterNIC

In Italia: GARR

Esistono anche indirizzi privati riservati per

reti non interconnesse

– rete 10.x.x.x

– rete 192.168.x.x

71

Gli indirizzi IP (3)

Cinque classi: A, B, C, D, E

Classe Valori di w

A

B

C

1–126

128–191

192–223

Network Host

ID

ID

w

w.x

w.x.y

x.y.z

y.z

z

Host

Reti

disponibili disponibili

per rete

16.777.214

126

65.534

16.384

2.097.151 254

Classe D: w compreso tra 224 e 239

– applicazioni multicast

Classe E: w compreso tra 240 e 255

– riservata a usi futuri

72

Gli indirizzi IP (4)

Le classi A, B, C

73

Il subnetting

Metodo per suddividere ulteriormente la rete

Un host ID viene diviso in:

– Subnet

– Host

Netmask

– per definire l’ampiezza della subnet

Rete fisica

Subnet IP

74

L’assegnazione degli indirizzi

Ogni interfaccia di rete conosce:

– il proprio indirizzo

– la netmask

– l’indirizzo IP del “default gateway”

il router a cui riferirsi per trasmettere fuori dalla propria

subnet

75

Il routing

All’interno della subnet:

Tra subnet:

– nessun problema: stessa rete fisica

– solo traduzione in indirizzo MAC (ARP e RARP)

– mediante router (tabelle e protocolli di routing)

– Attenzione: nel gergo IP i router sono spesso

chiamati gateway!

76

Il routing

77

Il routing - un esempio

78

Il routing - un esempio

79

Il routing - un esempio

80

Il routing - un esempio

81

Il routing - un esempio

82

I protocolli TCP e UDP

Livello 4 (trasporto)

TCP

– Connesso

– fornisce servizi alle applicazioni che richiedono

una trasmissione affidabile

– le applicazioni possono disinteressarsi della

gestione degli errori e dell’ordine dei pacchetti

UDP

– Non connesso

– Più semplice di TCP

– Utilizzato per applicazioni che non necessitano

di affidabilità

– le applicazioni devono occuparsi della gestione

degli errori e dell’ordine dei pacchetti

83

Le “porte”

Problema: i processi possono utilizzare più

protocolli contemporaneamente. Ad esempio

uno stesso computer può lavorare come server

per il WWW, per FTP e per la posta

elettronica.

Soluzione:

– all’indirizzo dell’host (IP address) utilizzato da IP

(liv. 3) si aggiunge il numero di porta utilizzato

da TCP o UDP (liv. 4) (socket - TSAP)

Numeri di porta: 16bit (1..65535)

Well Known Ports: 1.255

–

–

–

–

25: SMTP (posta in uscita)

80: WWW

21: FTP

110: POP3

84

Le “porte”

85

Header TCP e UPD

86

Gli applicativi

Telnet

FTP

– Collegamento in emulazione terminale (a caratteri)

– File Transfer Protocol

SMTP

– Simple Mail Transfer Protocol

Posta elettronica (e-mail)

nome utente@server di posta

DNS

– Domain Name Server

trasferimento file con conversione di codifica automatica

tra computer diversi (ASCII-EBCDIC)

Database distribuito per gestire la corrispondenza tra nomi

e indirizzi IP

NFS e Netbios

– Network File System

Condivisione file

87

Gli applicativi (2)

SNMP

– Simple Network Management Protocol

per la gestione tecnica degli apparati di rete

WWW-HTTP

– World Wide Web-HyperText Transfer Protocol

servizio ipertestuale distribuito

ormai identificato con Internet!

Servizi multicast

– Internet Radio

– Videoconferenza

– Web TV

88

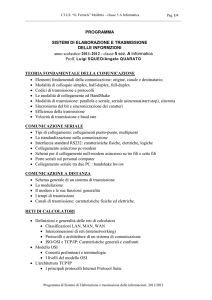

I sistemi operativi di rete (LAN)

In origine:

– Sistema operativo (MS-DOS)

– Software di rete aggiunto

Attualmente:

– Sistemi operativi con incluse funzionalità di

rete (Windows9x)

– Sistemi operativi di rete (Novell Netware,

Windows-NT, Windows 2000, UNIX)

89

Le operazioni in rete

– Client

redirector

– intercetta le richieste dirette a risorse non locali

drive di rete

stampanti di rete

– Server

condivisione delle risorse (sharing)

gestione degli utenti

90

I sistemi peer-to-peer

– Ogni computer può essere contemporaneamente

server e client

– Non esiste un database centralizzato degli utenti

– La sicurezza è basata su password associate alle

risorse (ad es. una cartella o una stampante)

condivise (sicurezza di tipo share-level)

– Semplicità di gestione

– Adatti per pochi utenti e poche risorse da

condividere (max 10-20)

– Non adatti per reti interconnesse

– Esempio:

reti Microsoft basate su Workgroup

– Windows 3.11 for Workgroup

– Windows 9x

91

I sistemi server-based

– Sulla rete esiste almeno un Server su cui gira un

sistema operativo di rete

– Esiste un database centralizzato degli utenti

– La sicurezza è basata sull’identificazione degli

utenti e i permessi sono associati ai singoli

utenti (o a gruppi) e non alle risorse condivise

(sicurezza di tipo user-level)

– Maggiore complessità di gestione

– Indispensabile per reti interconnesse e dove sia

importante la sicurezza

– Esempio:

Novell Netware

reti Microsoft basate sul dominio

– Windows-NT Server

– Windows 2000 Server

92

Sessione pratica con Windows

– Pannello di controllo

Rete

– Componenti di rete

• Schede / Protocolli/ Servizi / Client

– Condivisione di una cartella

– Risorse di rete

Connessione di unità di rete

– Condivisione di una stampante

– Installazione di una stampante remota

– Point and Print

93