CARATTERISTICHE

ARCHITETTURA DI

PRODOTTO

DEL QUADRO

Nei quadri elettrici si distinguono, dal punto di vista funzionale, le seguenti tre parti

fondamentali:

- parti meccaniche destinate a sostenere, proteggere e a rendere funzionanti le parti attive;

- parti attive (arrivi, sistemi di collegamento e apparecchi), destinate alla formazione dei circuiti

elettrici di potenza e ausiliari;

- suddivisioni interne e isolamento aventi la funzione di sostegno delle parti attive e di difesa e

protezione degli operatori contro lo shock elettrico e contro il passaggio di corpi solidi da

un’unità funzionale all’altra adiacente.

Nel seguito verranno esaminati nel dettaglio gli aspetti progettuali e costruttivi delle diverse

parti con particolare riferimento ai quadri GEWISS.

La parte strutturale dei quadri di distribuzione primaria e secondaria deve caratterizzarsi per

robustezza e solidità; a tale scopo si realizzano strutture rigide, veri e propri telai di sostegno

interni al quadro, aventi lo scopo di supportare tutte gli apparecchi elettrici e le barre e di

resistere alle sollecitazioni elettrodinamiche in caso di correnti di cortocircuito.

Le tendenze attuali si orientano verso due distinte tipologie di strutture:

- la struttura monoblocco tipica dei quadri di distribuzione secondaria per installazioni sia a

parete che a pavimento.

- la struttura componibile mediante kit di montaggio dove: zoccolo base, montanti e telai vengono

facilmente assemblati grazie a riscontri fissi. Con questa tipologia di struttura si possono

realizzare ampie configurazioni, tutte caratterizzate dall’estrema facilità di gestione del quadro

nelle varie fasi: montaggio, movimentazione, stoccaggio a magazzino ...

Completano poi la cosiddetta “carpenteria del quadro” i telai funzionali, le porte e i pannelli

posteriori e laterali e le pannellature per la configurazione frontale.

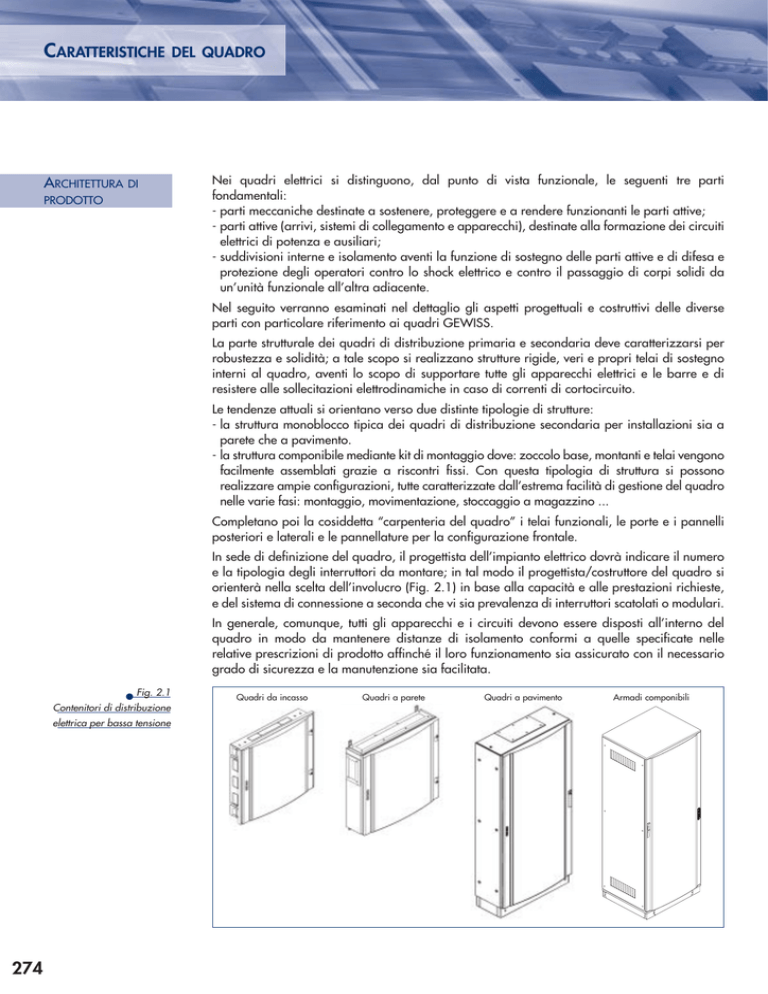

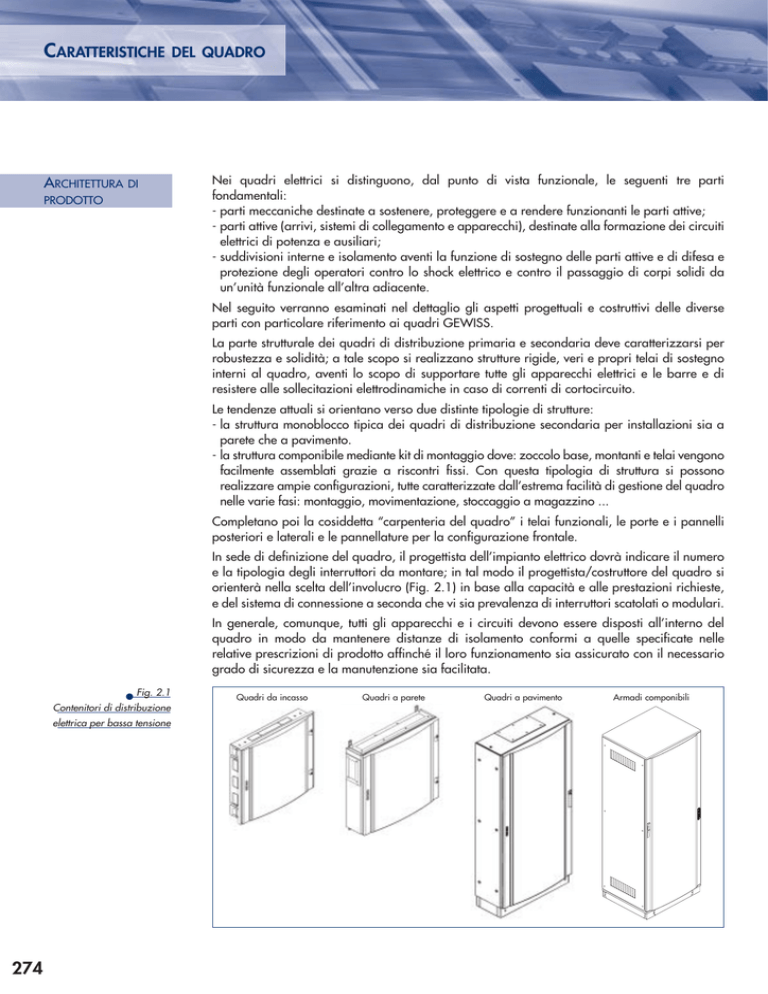

In sede di definizione del quadro, il progettista dell’impianto elettrico dovrà indicare il numero

e la tipologia degli interruttori da montare; in tal modo il progettista/costruttore del quadro si

orienterà nella scelta dell’involucro (Fig. 2.1) in base alla capacità e alle prestazioni richieste,

e del sistema di connessione a seconda che vi sia prevalenza di interruttori scatolati o modulari.

In generale, comunque, tutti gli apparecchi e i circuiti devono essere disposti all’interno del

quadro in modo da mantenere distanze di isolamento conformi a quelle specificate nelle

relative prescrizioni di prodotto affinché il loro funzionamento sia assicurato con il necessario

grado di sicurezza e la manutenzione sia facilitata.

● Fig. 2.1

Contenitori di distribuzione

elettrica per bassa tensione

274

Quadri da incasso

Quadri a parete

Quadri a pavimento

Armadi componibili

PARTI MECCANICHE

Un elemento importante del “sistema costruttivo prestabilito“ è l’assemblaggio delle parti

meccaniche che compongono gli involucri adatti alla realizzazione di quadri elettrici.

La gamma dei contenitori della serie 47 CVX permette di costruire quadri elettrici con

prestazioni ai massimi livelli perché soddisfano l’esigenza di resistenza meccanica, elettrica e

termica richieste dalle tipologie d’impianto attuale.

Grazie alle moderne tecnologie di produzione (presso-piegatura, saldatura laser, verniciatura

con polveri epossi-poliestere, guarnizioni di tenuta in colata continua, ...) gli involucri della

serie 47 CVX permettono di soddisfare le esigenze tecniche ed ambientali più elevate.

Inoltre i contenitori sono adatti, con semplici montaggi, ad essere equipaggiati con gli

interruttori modulari della serie 90 fino a 125 A e con interrutori scatolati fino a 1600 A nelle

esecuzioni fisse, rimovibili ed estraibili, garantendo i massimi valori delle prestazioni.

Struttura

La gamma 47 CVX comprende contenitori con varie soluzioni per permettere agli installatori e

ai quadristi di scegliere la più rispondente alle proprie esigenze, come esemplificato in Fig. 2.2.

Nelle pagine successive sono presentate le serie principali di prodotti per l’installazione in

ambienti interni e la realizzazione di impianti di distribuzione elettrica in bassa tensione.

Questa gamma lascia ampio margine ai quadristi, i quali seguendo le istruzioni di montaggio

realizzano quadri elettrici secondo la normativa vigente e rispettando le prestazioni nominali.

● Fig. 2.2

Tipologie di contenitori

GEWISS ed

esempi di installazione

QUADRI

DA INCASSO

CVX 160i

Contenitori con involucro da incasso per luoghi ristretti

QUADRI

DA PARETE

CVX 160

E

CVX 250

Contenitori monoblocco per un rapido cablaggio ed una veloce

installazione per ambienti del terziario e dell’industria

QUADRI

DA PAVIMENTO

CVX 630

Strutture monoblocco di tipo aperto, affiancabili, per impianti di

media potenza

ARMADI

COMPONIBILI

CVX 1600

Sistemi componibili e affiancabili con segregazioni interne per

impianti industriali

275

CARATTERISTICHE

Quadri da incasso

CVX 160i

DEL QUADRO

Sono contenitori in metallo zincato di ridotta profondità (105 mm), adatti per l’incasso in pareti

in muratura o in cartongesso, equipaggiabili con una porta trasparente o piena. Il prodotto è

già preconfigurato negli accessori di installazione interna e di configurazione frontale.

Il sistema funzionale interno è costituito da un telaio estraibile, che può essere indifferentemente

cablato a banco oppure dopo averlo fissato nella cassa murata. Tutti i componenti sono in

materiale zincato per garantire l’equipotenzialità di tutti gli elementi installati. I profili del telaio

sono tali da presentare la medesima interfaccia del quadro da parete per l’aggancio di

accessori e di staffe di supporto dei profili EN 50022 (DIN35) ed EN 50035 (G32).

Le particolarità delle soluzioni permettono le regolazioni delle perpendicolarità nelle varie

direzioni (orizzontali e verticali) recuperando così eventuali non allineamenti durante la fase di

muratura del contenitore.

Le numerose prerotture eseguite nella parte da incasso facilitano le soluzioni per l’entrata ed

uscita dei conduttori.

● Fig. 2.3

CVX 160i

Struttura del quadro

da incasso CVX 160i

Telaio funzionale

Cornice

Pannellatura frontale

Porta trasparente

276

Contenitore da incasso

Quadri da parete

CVX 160 e CVX 250

Sono contenitori da installare a parete, realizzati con struttura monoblocco di lamiera

verniciata con polvere epossi-poliestere di colore RAL 7035, e disponibili in due profondità

(170 e 255 mm), tipicamente usate per la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria.

I kit standard di installazione consentono infatti il montaggio di apparecchi modulari e scatolati

su guida DIN ad interasse 150/200 mm, di interruttori scatolati con piastre e pannelli

appositamente predisposti e di altri dispositivi montati su piastra regolabile in profondità.

Sono predisposte piastre passacavi per facilitare sia l’ingresso che l’uscita dei conduttori che

può avvenire con tubi o canali/passerelle.

Si possono realizzare quadri con grado di protezione IP 30-40-55-65 e soluzioni sia con porta

trasparente (vetro curvo temprato di sicurezza) sia con porta piena.

Il sistema funzionale per il montaggio dei supporti delle apparecchiature e per il fissaggio dei

pannelli frontali è già predisposto nella cassa.

● Fig. 2.4

Struttura del quadro da

parete CVX 160 e CVX 250

CVX 160

CVX 250

Piastre passacavi

Piastre passacavi

Cassa

da parete

Porta trasparente

Porta trasparente

Cassa

da parete

277

CARATTERISTICHE

Quadri a pavimento

CVX 630

DEL QUADRO

Con questa struttura monoblocco in lamiera di acciaio, la serie 47 CVX è la risposta per gli

impianti di tipo terziario, caratterizzati da elevato numero di circuiti controllati.

La struttura permette l’affiancabilità e l’ispezionabilità dello zoccolo. È possibile installare

interruttori modulari serie 90, interruttori scatolati fino a MTS/E 630, nonché un sistema a barre

piatte o sagomate. Disponibile in due altezze (1400, 1800 mm) e due larghezze (600, 850

mm) con grado di protezione IP 30/55 è completato con porte anteriore in vetro curvo

temprato di sicurezza o porta piena in lamiera, con apertura reversibile destra/sinistra.

I pannelli frontali realizzati in lamiera d’acciaio e verniciati sono disponibili in diverse altezze

per permettere la massima razionalità dello spazio. I pannelli laterali permettono soluzioni con

aerazione e con ventilazione forzata. La presenza delle piastre passacavi facilita il passaggio

dei conduttori sia dal tetto (canali/passerelle) che dal pavimento (cavidotti).

● Fig. 2.5

Struttura del quadro

a pavimento CVX 630

CVX 630

Piastra passacavi

Pannello laterale

Struttura monoblocco

con zoccolo

Porta trasparente

278

Il sistema degli armadi è realizzato con il montaggio di componenti che permettano di costruire

strutture con differenti dimensioni per adeguarsi alle richieste tecniche e normative.

Armadi

CVX 1600

Le elevate prestazioni strutturali, unitamente all’ampia accessoriabilità e flessibilità di

configurazione, rendono idoneo l’armadio GEWISS a realizzare soluzioni impiantistiche di

elevate prestazioni fino a 3200 A, utilizzando gli interruttori scatolati della serie MTS, nella

totalità delle esecuzioni (fissa - rimovibile - estraibili), i sistemi di collegamento e segregazione

(fino alla Forma 4). L’ampia gamma offre 2 opzioni in altezza (1800, 2000 mm), 3 dimensioni in

larghezza (400, 600, 850 mm, equivalenti a 12/24/36 moduli) e 3 dimensioni in profondità

(400, 600, 800 mm).

Le soluzioni adottate permettono la realizzazione di armadi, con grado di protezione IP

31/41/65, con porte frontali trasparenti con vetro curvo temprato di sicurezza o piene e con

coperture frontali (pannelli) ad interasse 100 mm.

● Fig. 2.6

Struttura dell’armadio

CVX 1600

CVX 1600

Pannello posteriore

Telaio funzionale

Testata

Porta/pannello

laterale

Montanti

Base preassemblata

con zoccolo

Porta trasparente/piena

279

CARATTERISTICHE

Grado di protezione

(codice IP)

DEL QUADRO

Il grado di protezione di un quadro elettrico riflette la necessità di impedire o di limitare i

contatti con le parti attive (in tensione) e la penetrazione di corpi solidi all’interno del quadro

stesso. In accordo con la Norma CEI EN 60529 questi valori sono identificati dalla sigla

internazionale IP seguita da numeri e lettere che identificano i livelli di sicurezza, la cui struttura

è riportata nella Fig. 2.7.

● Fig. 2.7

Struttura del codice IP

IP

2

3

C

H

Lettere caratteristiche (Protezione Internazionale)

Prima cifra caratteristica (cifra da 0 a 6, o lettera X)

Seconda cifra caratteristica (cifra da 0 a 8, o lettera X)

Lettera addizionale (lettere A, B, C, D)

Lettera supplementare (lettere H, M, S, W)

Note:

- quando non è richiesta una cifra caratteristica, quest’ultima deve essere sostituita dalla lettera “X” (“XX” se sono omesse entrambe le cifre)

- le lettere addizionali e/o supplementari possono essere omesse senza essere sostituite

- nel caso di più lettere supplementari, si deve applicare l’ordine alfabetico

- se un involucro fornisce diversi gradi di protezione per differenti sistemi di montaggio, il costruttore deve indicare nelle istruzioni i gradi di

protezione corrispondenti ai differenti sistemi di montaggio.

Per un maggior approfondimento si rimanda alle Tab. 2.2, 2.3 e 2.4.

Ad eccezione di casi specifici (ambienti pericolosi), non esiste correlazione per i quadri

destinati all’installazione in ambiente interno tra il grado di protezione e la tipologia

dell’impianto, salvo che il grado minimo debba essere uguale a IP 2X.

In generale, se non diversamente specificato, il grado di protezione indicato vale per l’intero

quadro (struttura affiancata), purché lo stesso venga installato in accordo con le istruzioni del

costruttore. Qualora il quadro richieda l’intervento di personale autorizzato ad accedere a

parti in tensione, deve essere dichiarato il grado di protezione delle parti interne (ad es.

segregazioni).

Nei casi in cui viene realizzato un quadro ANS, per assegnare il grado di protezione IP è

necessario eseguire idonee prove di tipo o, in alternativa, utilizzare involucri standardizzati

preventivamente provati e certificati.

Come indicato in Tab. 2.1, il grado di protezione dei quadri GEWISS può variare da IP30 a

IP65 in modo da soddisfare tutte le esigenze applicative. In particolare le due versioni

monoblocco e componibile consentono di mantenere il grado di protezione più adatto al tipo

di installazione: IP31/41 (senza porta frontale), IP40/41 (con una porta frontale e aerazioni

laterali) o IP55/65, sempre utilizzando un’unica serie di carpenteria.

● Tab. 2.1

Caratteristiche IP dei quadri

GEWISS

280

SERIE

IP31/41

IP40/41

IP55

IP65

■

■

Quadri da parete

■

■

Quadri da incasso

■

■

Quadri da pavimento

■

Armadi

■

■

■

■

TAB. 2.2 - 1

1° CIFRA

0

CARATTERISTICA

Protezione

contro

l’ingresso dei

corpi solidi

A

CIFRA CARATTERISTICA: PROTEZIONE CONTRO L’INGRESSO DI CORPI SOLIDI.

1

2

Corpi solidi

Corpi solidi

con dimensione

con dimensione

minima

minima

superiore a 50 mm superiore a 12,5 mm

Nessuna

Corpi filiformi

con diametro

superiore

a 2,5 mm

0

Protezione

contro

la penetrazione

di acqua

Stagno alla

polvere

ø1mm

Filo rigido Ø 2,5 mm

Filo rigido Ø 1 mm

Camera a

circolazione di talco

Camera a

circolazione di talco

Luoghi chiusi

(accessibili

solo a persone

autorizzate

ed addestrate)

Luoghi ordinari

con presenza solo di

oggetti grossolani

posa su

pareti verticali

Luoghi ordinari

posa su parti

verticali o su

piani orizzontali

inaccessibili

Luoghi ordinari

posa anche

su ripiani

orizzontali

inaccessibili

Luoghi

occasionalmente

polverosi

Luoghi

permanentemente

polverosi

A

CIFRA CARATTERISTICA: PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DELL’ACQUA.

1

2

3

Di condensa

Di condensa

(caduta di

(caduta di gocce

gocce verticali)

con angolo

fino a 15°)

Nessuna

Protetto contro

la polvere

Sfera Ø 12,5 mm

+ dito di prova

TAB. 2.3 - 2

CARATTERISTICA

Corpi filiformi

con diametro

superiore

a 1 mm

6

Sfera Ø 50 mm

In involucri

2° CIFRA

5

ø2,5mm

Nessuno

Impiego

consentito

4

ø12,5mm

ø50mm

Mezzo

di prova

3

4

A pioggia

con angolo

fino a 60°

dalla verticale

5

A spruzzo

da tutte

le direzioni

Getti da tutte

le direzioni

6

7

8

Protezioni

d’acqua

mareggiate

Immersione

temporanea

Immersione

permanente

15°

60°

1m

Mezzo

di prova

Nessuno

0.15m

Vasca di

gocciolamento

Impiego

consentito

In ambienti

asciutti

Vasca di

gocciolamento

In ambienti

umidi con

componente

in posizione

verticale

predeterminata

Spruzzatore

dall’alto

In ambienti

umidi con

Luoghi esposti

componente in alla pioggia ma

posizione non non agli spruzzi

perfettamente

dal basso

verticale

TAB. 2.4 - LETTERA

3° LETTERA

ADDIZIONALE

Protezione delle persone

al contatto con

Impiego consentito

Ugello Ø 6,3 mm Ugello Ø 12,5 mm In vasca con 1 m

portata 12,5 l/min portata 100 l/min di battente d’acqua

Luoghi esposti

alla pioggia Luoghi soggetti

e agli spruzzi a lavaggio con

(es.: stazione getti d’acqua di

con passaggio media potenza

di veicoli)

Luoghi

Luoghi soggetti

soggetti a

a inondazione

lavaggio

temporanea o a

energico e

sommersione

a mareggiate sotto la neve per

(moli)

lunghi periodi

LETTERA

ADDIZIONALE

A

B

C

D

Il dorso della mano

Le dita

Attrezzi piccoli

Fili, aghi, chiodi

ø50mm

Calibro di prova

Spruzzatore

rotante a 360°

100mm

Secondo accordi

cliente-costruttore

ø12mm

ø2.5mm

ø35mm

ø1mm

ø35mm

80mm

100mm

100mm

100mm

100mm

Sfera Ø 50 mm

Dito di prova Ø 12 mm

Filo rigido Ø 2,5 mm.

con superficie d’arresto

Filo rigido Ø 1 mm.

con superficie d’arresto

Luoghi chiusi

(accessibili solo

a persone autorizzate)

Luoghi accessibili

anche a persone

non addestrate

Luoghi dove

si usano piccoli utensili

(cacciaviti)

Luoghi dove

si usano oggetti

filiformi

Funzionalità

subacquea

SUPPLEMENTARE

H

Apparecchiatura

ad alta

tensione

M

Provato in moto

contro l’ingresso

d’acqua

S

Provato da fermo

contro l’ingresso

d’acqua

W

Con misure di

protezione addizionali

da specificare

281

CARATTERISTICHE

Grado di protezione

contro impatti

meccanici (codice IK)

DEL QUADRO

Un’altra grandezza che definisce la protezione di un quadro è la sua capacità di resistere agli

impatti meccanici esterni. Questa viene identificata dalla lettera IK seguita da due numeri in

funzione dei vari valori di impatto (Joule).

In base alla norma CEI EN 50102, il grado IK rappresenta la resistenza, a temperatura

ambiente, all’energia d’urto (Tab. 2.5) misurata in joule (J); infatti 1 joule è dal punto di vista

energetico l’energia d’urto di un martello del peso di un etto che cade dall’altezza di un metro.

● Tab. 2.5

Protezione degli involucri

contro gli impatti meccanici

CODICE

IK 00

IK 01

IK 02

IK 03

IK 04

IK 05

IK 06

IK 07

IK 08

IK 09

IK 10

- (1)

0,15

0,20

0,35

0,50

0,70

1

2

5

10

20

ENERGIA (J)

(1) Nessuna protezione

La norma CEI EN 60439-1 non dà nessun riferimento a questi valori, quindi il costruttore del

sistema prestabilito deve eseguire le prove indicate dalla norma CEI EN 50102. Questa norma

identifica il metodo di prova la classifica dei valori di impatto (11 gradi da IK 00 a IK 10) e le

attrezzature di prova che possono essere:

- martello a molla: per valori dai IK 01 a IK 07

- martello a pendolo: per valori dai IK 01 a IK 10

- martello a caduta libera: per valori dai IK 07 a IK 10.

Se parti diverse dal quadro elettrico hanno differenti gradi di protezione, quest’ultimi devono

essere indicati separatamente.

Il grado di resistenza dei quadri CVX, testato nel laboratorio GEWISS, è riportato in Tab. 2.6.

● Tab. 2.6

Caratteristiche IP dei quadri

GEWISS

282

SERIE

COMPONENTI

IN PLASTICA

COMPONENTI

IN METALLO

VETRO

Quadri da parete

IK 09

IK 10

IK 07

Quadri da incasso

IK 09

IK 10

IK 07

Quadri da pavimento

-

IK 10

IK 07

Armadi

-

IK 10

IK 07

PARTI ATTIVE E CIRCUITI

DI PROTEZIONE

Si considera parte attiva un conduttore o una parte conduttrice destinata ad essere in tensione

in condizioni normali di esercizio, compreso il conduttore di neutro (N) ma non, per

convenzione, il conduttore PEN, cioè il conduttore messo a terra che assicura sia le funzioni di

conduttore di protezione che di neutro.

Con questa definizione è evidente che tutti i sistemi di connessione sono da considerare parti

attive, compresi i terminali di allacciamento dei conduttori alle apparecchiature. Il grado di

protezione minimo previsto è IP 2X.

Gli involucri della serie 47 CVX garantiscono un range di prestazioni da IP 30 a IP 65. Nel caso

di minore grado di protezione (quadro senza porta) l’accesso alle parti attive in tensione

avviene con l’uso di un attrezzo. Altre misure per la protezione contro i contatti diretti deve

essere oggetto di un accordo tra il costruttore del quadro installato e l’utilizzatore.

Le barre interconnettono i diversi montanti tra loro e assicurano al quadro la possibilità di

distribuire la corrente elettrica dagli alimentatori alle utenze secondo le esigenze di esercizio e

d’impianto.

Sistemi di

collegamento

Le barre sono dimensionate di solito in modo uniforme per tutto il quadro e sono costituite da

conduttori di rame o di alluminio. In generale i conduttori di ogni fase sono realizzati con un

profilato sagomato a profilo continuo oppure a sezione rettangolare.

Particolarmente innovativo è il sistema di barre sagomate a profilo continuo predisposto per i

quadri GEWISS che presenta, a parità di sezione trasversale una superficie maggiore rispetto

alle sezioni rettangolari, per cui a parità di portata è maggiore lo scambio termico e, di

conseguenza, è facilitato il raffreddamento. La varie fasi di montaggio (posizionamento dei

portabarre sulle rispettive traverse, posizionamento delle basette di appoggio sui portabarre

terminali, inserimento a scatto delle barre) possono essere eseguite da un unico addetto senza

la necessità di serrare viti; operazione quest’ultima che deve essere effettuata solo a conclusione

del montaggio, per garantire la resistenza agli sforzi elettrodinamici.

Il profilo delle barre sagomate varia in funzione della portata e possono essere posizionate in

posizione orizzontale, verticale, con giunzioni a T o a L grazie a un giunto universale,

appositamente studiato per ridurre al minimo la resistenza di contatto. Anche i portabarre in

materiale isolante, sono tali da garantire la massima tenuta agli sforzi elettrodinamici nei casi

più gravosi di cortocircuito (Fig. 2.8).

● Fig. 2.8

Esecuzione di un sistema

di collegamento con barre

sagomate a profilo continuo

283

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

Circuito di protezione

Per la protezione contro i contatti indiretti si utilizzano due sistemi nella costruzione dei quadri

elettrici:

- conduttore di protezione separato

- parti conduttrici delle strutture.

La serie 47 CVX per il suo particolare sistema costruttivo permette di risolvere il problema con

entrambe le soluzioni. Infatti tutte le masse sono assiemate con un contatto tra loro e con il

circuito di protezione, ad esempio una barra di terra, come in Fig. 2.9. Questa viene montata

direttamente sulla carpenteria e permette di collegare sia il conduttore di protezione in entrata

sia i vari singoli collegamenti connessi con le utenze.

Non è necessario collegare al circuito di protezione le

masse che sono tali da non costituire pericolo per

dimensione o per difficoltà di essere toccate.

● Fig. 2.9

Applicazione di un

conduttore di protezione

Per coperchi, pannelli, porte e piastre, i normali sistemi

di montaggio con viti e cerniere metalliche sono ritenuti

sufficienti ai fini della continuità elettrica, purché su

questi elementi non siano montati apparecchi elettrici.

In questo caso si raccomanda che queste parti siano

collegate con un conduttore di protezione.

La sezione del conduttore di protezione può essere determinata con uno dei seguenti metodi:

- tabella 3 della norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), in funzione della sezione dei conduttori

di fase (Tab. 2.7)

Conduttore PE

● Tab. 2.7

Sezione minima dei

SEZIONE

(mm2)

conduttori di protezione

I valori sono validi soltanto nel caso

MINIMA DEL CORRISPONDENTE

CONDUTTORI DI PROTEZIONE

S ≤ 16

S

16 < S ≤ 35

16

35 < S ≤ 400

S/2

400 < S ≤ 800

200

S > 800

S/4

(PE, PEN)

Nota

SEZIONE

DEI CONDUTTORI DI FASE

che il materiale del conduttore sia lo

stesso del conduttore di fase.

- calcolo in base alla formula: SPE (mm2) =

(mm2)

i2t

k

La formula determina il valore minimo della sezione del conduttore di protezione necessaria per

sopportare le sollecitazioni termiche causate dalle correnti di guasto. L’espressione i2t non è che

la caratteristica di limitazione del dispositivo posto all’ingresso del quadro (A2s); k è un fattore

che dipende dal materiale conduttore, dal materiale isolante e dalle temperature iniziale e

finale (vedere Tab. 2.8).

● Tab. 2.8

ISOLANTE

DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE O DEI RIVESTIMENTI DEI CAVI

Valori del fattore k per

PVC

XLPE, EPR,

CONDUTTORI NUDI

160 °C

250 °C

220 °C

Rame

143

176

166

Alluminio

95

116

110

Acciaio

52

64

60

conduttori di protezione

unipolari

TEMPERATURA

FINALE

GOMMA

BUTILICA

Materiale del conduttore

Nota

I valori in tabella si riferiscono ad

una temperatura iniziale dei

conduttori pari a 30 °C.

284

Esempio 1

Si consideri un interruttore generale MTS 160 installato in un quadro a parete, con corrente di

cortocircuito nel punto di installazione del quadro di 15 kA. Dalla curva di limitazione

dell’interruttore, si ricava A2s = 800.000 (15 kA/400 V), e, applicando la formula, si avrà:

SPE =

i2t

k

=

800000

176

= 5,08 mm2

dove si è considerato come conduttore il materiale rame nudo (k = 176).

Il quadro da parete della serie 47 CVX prevede una barra di terra (GW 47193) di rame di

dimensioni 20x5 mm (100 mm2), di sezione notevolmente superiore e quindi adatta allo scopo.

Esempio 2

Si consideri un interruttore generale con corrente nominale pari a 1250 A, installato in un

armadio, con corrente di cortocircuito nel punto di installazione del quadro di 50 kA. Dalla

curva di limitazione dell’interruttore MTSE 1600 (1250 A), si ricava A2s = 7•107 (50 kA/400

V), e, applicando la formula, si avrà:

SPE =

i2t

k

=

7•107

176

= 47,54 mm2

dove si è considerato come conduttore il materiale rame nudo (k = 176).

In questo caso si adotterà una barra di rame di sezione 20x5 mm (100 mm2) per ottenere anche

una buona resistenza meccanica.

Conduttore PEN

In un sistema di distribuzione di tipo TN (Fig. 2.10), nel caso che un conduttore assicuri sia le

funzioni di conduttore di protezione (PE) che quelle di neutro (N), deve essere identificato con PEN.

Il suo dimensionamento dovrà essere quello del conduttore di neutro con una sezione minima

di 10 mm2 per conduttori di rame e non necessita di essere isolato all’interno del quadro

elettrico. Le parti che costituiscono la struttura del quadro non devono essere utilizzate come

conduttore PEN.

● Fig. 2.10

Sistema TN

285

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

Principali componenti

All’interno dei contenitori della serie 47 CVX si possono installare dispositivi di manovra,

protezione, comando e regolazione inseriti nel catalogo EURODIN. In particolare, la gamma

degli interruttori GEWISS comprende interruttori automatici modulari da 1 A a 125 A (Fig. 2.11)

e la nuova Serie MTS (Fig. 2.12) di interruttori scatolati con correnti nominali fino a 1600 A.

Tutti gli interruttori, siano essi modulari o scatolati, sono corredati di accessori e dispositivi

studiati per soddisfare ogni esigenza d’impianto e, in particolare, per garantire la sicurezza

degli operatori.

Interruttori modulari

Gli interruttori automatici modulari rispondono ai requisiti delle norme CEI EN 60898 e CEI EN

60947-2.

La norma CEI EN 60898 si applica per interruttori per uso domestico e similare. Tali apparecchi

sono caratterizzati dall’ampia gamma di prestazioni sia per quanto riguarda il potere di

interruzione (da 4,5 a 25 kA) che per le curve di intervento (B, C, D).

La scelta degli interruttori automatici modulari deve avvenire in base alle caratteristiche tecniche

richieste dall’impianto.

La protezione contro i guasti, dovuti al fluire di una corrente verso terra per perdita di

isolamento di un conduttore, per contatto diretto di una persona con una parte in tensione del

circuito o per contatto indiretto, è garantita da interruttori corredati di sganciatori che

intervengono in presenza di una corrente differenziale.

Gli interruttori differenziali sono classificati in base a:

- presenza o meno delle protezioni contro le sovracorrenti

- potere di interruzione intrinseco o condizionato

- tempo di intervento (rapidi o selettivi)

- sensibilità differenziale

- forme d’onda rilevabili.

● Fig. 2.11

Serie 90

Interruttori modulari e

differenziali

Interruttori scatolati

Per impianti terziari ed industriali l’utilizzo dei principali componenti riguarda gli interruttori

automatici scatolati, che costituiscono la soluzione ottimale per soddisfare le esigenze tecniche

in quanto offrono ampie disponibilità di scelta per:

- corrente nominale (da 160 A a 1600 A)

- potere di interruzione (B, N, S, H, L)

- tipo di sganciatore (MTS o MTSE)

- esecuzione (fissa, rimovibile o estraibile).

L’interruttore in esecuzione fissa con attacchi anteriori consente di utilizzare quadri di

profondità ridotta rispetto agli interruttori in esecuzione rimovibile ed estraibile. L’impiego di

questa tipologia è indicata per gli impianti che possono tollerare interruzioni del servizio in

caso di guasti o manutenzione programmata.

286

● Fig. 2.12

Serie MTS

Interruttori scatolati

fino a 1600A

L’utilizzo di interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile (Fig. 2.13), scelta in funzione della

tipologia dell’impianto e degli utilizzatori, è limitata agli armadi. In presenza di segregazioni è

necessario scegliere la soluzione con attacchi posteriori.

L’interruttore in esecuzione rimovibile si compone di:

- parte fissa da installare direttamente sulla piastra di fondo del cubicolo del quadro;

- parte mobile ottenuta dall’interruttore fisso con l’aggiunta dei contatti di sezionamento in

corrispondenza dei terminali di connessione, del telaio posteriore per il fissaggio alla parte

fissa e dei copriterminali.

La rimozione dell’interruttore avviene svitando le viti di fissaggio superiori e inferiori. Un

apposito blocco impedisce l’inserzione e la rimozione dell’interruttore con i contatti in posizione

di chiuso.

Nell’esecuzione estraibile l’interruttore è costituito da:

- parte fissa, da installare direttamente sulla piastra di fondo del cubicolo del quadro oppure su

profilato;

- parte mobile ottenuta dall’interruttore fisso con l’aggiunta dei contatti di sezionamento in

corrispondenza dei terminali di connessione, del telaio posteriore;

- accessorio da applicare sul fronte dell’interruttore (comando a leva, comando a motore e

comando a maniglia rotante).

Nell’esecuzione estraibile, a differenza della rimovibile, tutte le posizioni di interruttore inserito,

sezionato in prova e sezionato, vengono raggiunte semplicemente agendo su dispositivi e

cinematismi propri dell’interruttore, senza l’ausilio di alcun attrezzo.

In tutte le posizioni sopra descritte la parte mobile rimane in prossimità della parte fissa dalla

quale viene allontanata solo per raggiungere la posizione di estratto.

● Fig. 2.13

Esecuzione fissa, rimovibile o

estraibile degli interruttori

della serie MTS

Fisso

Rimovibile

Estraibile

287

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

L’inserzione/estrazione della parte mobile può essere agevolmente eseguita tramite l’apposita

leva di manovra fornita con il kit di trasformazione dell’interruttore da fisso a estraibile. Il

meccanismo consente di porre l’interruttore nella posizione di sezionato (con circuiti di potenza

e ausiliari scollegati) e con la porta della cella chiusa, a tutto vantaggio per la sicurezza

dell’operatore.

La manovella può essere inserita solo ad interruttore aperto. Una volta rimosso o estratto

l’interruttore può essere manovrato in aperto/chiuso e, tramite le apposite prolunghe di

connessione, possono essere realizzate le prove in bianco di funzionalità dei circuiti di

comando ausiliari.

Altri componenti

Nella realizzazione di quadri elettrici di distribuzione spesso si fa uso di pulsanti ed indicatori

luminosi, il cui montaggio deve essere realizzato secondo normativa e per la loro scelta si

possono adottare le indicazioni fornite di seguito.

Per una più efficace interfaccia tra il quadro e l’utilizzatore, tutti i conduttori devono essere

siglati secondo le indicazioni normative e lo schema funzionale del quadro stesso.

Altre informazioni sono trasmesse da avvisi e ammonizioni per l’intervento posti all’interno del

quadro su cartelli monitori.

Pulsanti

In aggiunta alle indicazioni funzionali si raccomanda che i pulsanti siano marcati con segni

grafici, vicino o preferibilmente sugli attuatori.

Quando viene utilizzato un mezzo supplementare di codifica (per es. struttura, forma,

posizione) per l’identificazione degli attuatori a pulsante, lo stesso colore bianco, grigio o nero

può essere utilizzato per varie funzioni (per es. bianco per attuatori di avvio e arresto).

● Tab. 2.9

Segni grafici per

i pulsanti

Avviamento o inserzione

● Tab. 2.10

COLORE

Codice-colori per i

pulsanti e loro significato

288

Arresto o disinserzione

SIGNIFICATO

Pulsanti che provocano

alternativamente avviamento

e arresto o inserzione e

disinserzione

SPIEGAZIONE

Rosso

Emergenza

Azionare in caso di condizione pericolosa

o emergenza

Giallo

Anormale

Azionare in caso di condizione anormale

Verde

Sicurezza

Blu

Obbligatorio

Bianco

Grigio

Nero

Nessun significato

specifico

Azionare in caso di condizione di

sicurezza o per preparare una condizione

normale

Azionare in caso di condizione che

richiede un’azione obbligatoria

Per l’avvio generale delle funzioni ad

eccezione dell’arresto di emergenza

Pulsanti che provocano un

movimento quando sono

premuti e un arresto quando

sono rilasciati

ESEMPI

DI APPLICAZIONE

Arresto di emergenza

Inizio della funzione di emergenza

Intervento per sopprimere una

condizione anormale o per riavviare

un ciclo automatico interrotto

Funzionamento normale

Funzione di ripristino

Avvio (preferenziale) / Arresto

Avvio / Arresto

Avvio / Arresto (preferenziale)

Segnalatori - attuatori

● Tab. 2.11

Colori degli indicatori

Gli attuatori dei pulsanti luminosi devono essere colorati conformemente al codice della Tab. 2.11.

Quando risulta difficile assegnare un colore appropriato, deve essere usato il bianco. Il colore

rosso per l’attuatore di arresto di emergenza non deve dipendere della sua fonte di luce.

COLORE

SIGNIFICATO

SPIEGAZIONE

luminosi e loro significato

DELL’OPERATORE

Rosso

Emergenza

Condizioni pericolose

Azione immediata per

trattare una condizione

pericolosa (per es.

azionando l’arresto di

emergenza)

Giallo

Anormale

Condizione anormale

Condizione critica

imminente

Controllo e/o intervento

(per es. ristabilendo la

funzione desiderata)

Verde

Normale

Condizione normale

Facoltativa

Blu

Obbligatorio

Bianco

Neutro

rispetto alle condizioni

della macchina

AZIONE

Indicazione della

condizione che richiede

un’azione dell’operatore

Altre condizioni: può

essere usato ogni volta che

si ha un dubbio

sull’impiego dei colori

rosso, giallo, verde e blu

ESEMPI

DI APPLICAZIONE

Pressione/temperatura

fuori dai limiti di sicurezza.

Caduta di tensione

Interruzione

Oltrecorsa oltre la

posizione di arresto

Pressione/temperatura

superiore ai limiti normali

Sganciamento del

dispositivo di protezione

Pressione/temperatura

entro i limiti normali

Autorizzazione a

procedere

Azione obbligatoria

Istruzione per inserire

valori preselezionati

Controllo

Informazione generale

Per ulteriori distinzioni o informazioni e specialmente per dare maggiore evidenza al segnale

si possono usare luci intermittenti nei seguenti casi:

- per attirare l’attenzione;

- per richiedere un’azione immediata;

- per indicare una discordanza tra il comando dato e lo stato reale dell’apparecchiatura;

- per indicare un cambiamento in corso (intermittenza durante il periodo di transizione).

● Fig. 2.14

Esempi di disposizione

O

arresto

II

alta velocità

salita

I

bassa velocità

O

arresto

arresto

discesa

O

O

I

arresto

marcia

➔

O

marcia

➔

I

➔

luminosi

➔

di pulsanti e di pulsanti

sinistra

destra

arresto

289

CARATTERISTICHE

Senso di manovra

degli attuatori di

comando

● Tab. 2.12

Classificazione delle azioni

DEL QUADRO

Per una chiara identificazione della posizione dei contatti principali rispetto ai suoi circuiti

elettrici si raccomanda di realizzare il senso di manovra in funzione dell’azione corrispondente.

NATURA

DELL’ATTUATORE

NATURA

VOLANTI,

MANOPOLE,

MANOVELLE ECC.

Rotazione

Moto verticale

LEVE,

Moto

orizzontale

IMPUGNATURE ECC. CON

MOTO ESSENZIALMENTE LINEARE

INSIEME

DI

IMPUGNATURE,

PULSANTI, ASTE,

CORDONI DI

TRAZIONE ECC.

CON EFFETTI

OPPOSTI

● Tab. 2.13

UNO

SOPRA

L’ALTRO

UNO

DI

FIANCO

ALL’ALTRO

NATURA

Classificazione degli effetti

DELL’AZIONE

Destra-sinistra

Avanti-indietro

Identificazione dei

conduttori

Orario

Verso l’alto

Verso destra

Si allontana

dall’operatore (pressione)

GRUPPO 2

Antiorario

Verso il basso

Verso sinistra

Si avvicina all’operatore

(trazione)

Azione sul dispositivo

superiore

Azione sul dispositivo

inferiore

Azione del dispositivo

di destra

Azione del dispositivo

di sinistra

EFFETTO

DELL’EFFETTO

DI CONDIZIONE

MOTO DELL’OGGETTO O DEL VEICOLO CONTROLLATO

IN RELAZIONE AI SUOI ASSI PRINCIPALI

MOTO

DELL’AZIONE

Pressione, trazione ecc.

MODIFICAZIONE DI UNA QUANTITÀ FISICA (TENSIONE,

CORRENTE, POTENZA, VELOCITÀ, FREQUENZA,

INTENSITÀ LUMINOSA, TEMPERATURA ECC.)

CAMBIO

SENSO

GRUPPO 1

IN RELAZIONE ALL’OPERATORE

GRUPPO 1

RISULTANTE

GRUPPO 2

Aumento

Diminuzione

Messa in servizio

Avviamento

Accelerazione

Chiusura di un circuito elettrico

Accensione

Messa in moto del fluido

Verso l’alto

Verso destra

Avanti

Si allontana dall’operatore

Messa fuori servizio

Arresto

Frenata

Apertura di un circuito elettrico

Spegnimento

Arresto del fluido

Verso il basso

Verso sinistra

Indietro

Si avvicina all’operatore

Le connessioni tra parti percorse da corrente devono essere realizzate con mezzi che assicurino

una pressione di contatto sufficiente e stabile nel tempo e non devono subire alterazioni

inammissibili a causa di sovratemperature, invecchiamento dei materiali isolanti, vibrazioni,

dilatazioni termiche ecc.

La scelta delle sezioni dei conduttori all’interno del quadro rientra tra i compiti del

progettista/costruttore del quadro e dipende, oltre che dall’entità della corrente, dalle

sollecitazioni meccaniche cui il quadro è sottoposto, dalla sistemazione dei conduttori, dal tipo

di isolamento.

La Tab. 2.14 fornisce utili suggerimenti per la identificazione dei cavi e dei morsetti con sigle

alfanumeriche o con colore. Si consiglia di realizzare i cablaggi di quadri e centralini

attenendosi a queste indicazioni, tratte dalla norma CEI 16-2.

290

● Tab. 2.14

Siglatura e colorazione

dei conduttori

IDENTIFICAZIONE

DESIGNAZIONE

DEI CONDUTTORI

fase 1

fase 2

fase 3

neutro

positivo

negativo

mediano

Sistema in a.c.

Sistema in d.c.

Conduttore di

protezione

Circuiti ausiliari con

alimentazione interna

Circuiti ausiliari con

alimentazione esterna

Cartelli monitori

IDENTIFICAZIONE

COLORE

ALFANUMERICA

ISOLANTE

L1

L2

L3

N

L+

L–

M

nero

nero

nero

blu chiaro

nero

nero

blu chiaro

PE

giallo-verde

numerazione

come da schema –

numerazione

–

come da schema

IDENTIFICAZIONE

CAVI

MORSETTI

IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE

CON COLORE

CON COLORE

ALFANUMERICA

marrone

grigio

nero

blu chiaro

non specificato

non specificato

blu chiaro

marrone

grigio

nero

blu chiaro

–

–

blu chiaro

U

V

W

N

C

D

M

giallo-verde

giallo-verde

numerazione

come da schema

numerazione

come da schema

PE

numerazione

come da schema

numerazione

come da schema

–

–

Come indicato dalla norma CEI EN 60439-1, ogni quadro deve essere identificato con una

targa visibile dopo l’installazione dove devono essere riportati:

- nome, marchio del costruttore del quadro finito

- tipo e numero di identificazione

- norme di riferimento.

Altre informazioni richieste dalla norma possono essere riportate anche su altri tipi di

documenti (schemi, cataloghi, ecc…).

In ogni quadro/armadio deve essere garantita la presenza di cartelli monitori, scritti in maniera

indelebile e visibili quando l’apparecchiatura è installata. La forma ed i colori devono rispettare

le indicazioni riportati nella Tab. 2.15, cui seguono esempi di realizzazione dei cartelli monitori.

Le scritte e i segni grafici devono essere bianchi sui segnali rettangolari, quadrati e su quelli con

sfondo blu; neri sui segnali circolari di divieto e su quelli triangolari di pericolo. Un esempio è

riportato in Fig. 2.15.

● Tab. 2.15

Codificazione delle forme

e dei colori nella

segnaletica generale,

FORME

COLORI

Rosso

Giallo

Verde

Blu

divieto

equipaggiamenti del sistema antincendio

pericolo (attenzione)

obbligo

segnali di sicurezza e di pronto soccorso

informazioni

● Fig. 2.15

Esempi di cartelli

antinfortunistici

IMPIANTI ELETTRICI

SOTTO TENSIONE

E' VIETATO

Eseguire lavori su impianti sotto tensione

Toccare gli impianti se non si è autorizzati

Togliere i ripari e le custodie di sicurezza

prima di aver tolto tensione

E' OBBLIGATORIO

Aprire gli interruttori di alimentazione

del circuito, prima di effettuare interventi

Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori

Tenersi ben isolati da terra, con mani e piedi

asciutti, o usando pedane e guanti isolanti

Tenere lontani dagli impianti materiali estranei

ATTENZIONE

PERICOLO

NON USARE ESTINTORI

IDRICI O A SCHIUMA

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE IN TENSIONE

291

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

SUDDIVISIONI INTERNE

E ISOLAMENTO

Per la progettazione di un quadro, particolare attenzione va rivolta alla possibilità di

suddividerlo in celle o scomparti soprattutto per impianti che richiedono un’elevata continuità di

servizio.

Le segregazioni consentono di intervenire in sicurezza su una parte del quadro mantenendo in

tensione le parti adiacenti, rendono flessibile, sicuro e tempestivo l’intervento su un determinato

circuito elettrico, proteggono da eventuali archi interni dovuti a cedimento dell’isolante.

Infatti, per intervenire in un quadro elettrico sotto tensione bisogna comunque rispettare alcuni

principi di sicurezza:

- per accedere alle singole unità funzionali è opportuno sezionare o segregare le altre unità e

le barre di distribuzione

- per accedere ai terminali per i collegamenti esterni si devono sezionare o segregare gli altri

terminali.

È evidente che per rendere più efficace l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria

è opportuno che gli interruttori montati all’interno delle singole unità funzionali siano in

esecuzione rimovibile od estraibile.

Questi tipi di interventi devono essere sempre eseguiti da persona istruita o addestrata.

Questa problematica è strettamente connessa alle proprietà dielettriche e alle distanze in aria e

superficiali delle parti attive dall’involucro.

Segregazioni

Il quadro può essere internamente suddiviso mediante barriere o diaframmi (generalmente in

materiale metallico) in celle separate le une dalle altre o in frazioni di scomparto. Il livello di

compartimentazione e suddivisione interna è oggetto di accordo tra costruttore e committente

che può scegliere tra una delle sette diverse tipologie di segregazione previste dalla norma CEI

EN 60439-1 e rappresentate in Fig. 2.16.

In generale è opportuno osservare che un elevato grado di segregazione è a favore della

sicurezza perché confina gli effetti di un eventuale guasto in una singola cella; per contro, oltre

a un sensibile aumento del costo del quadro, una eccessiva segregazione, laddove non richiesta

da esigenze impiantistiche, comporta maggiori problemi di smaltimento del calore e di accesso

per le operazioni di straordinaria manutenzione.

Le diverse forme di segregazione sono classificate secondo un criterio principale (forma 1, 2,

3, 4) e secondo un criterio secondario (soluzione a, b), indicate in Tab. 2.16.

● Tab. 2.16

Classificazione delle forme

di segregazione secondo la

CEI EN 60439-1

CRITERIO

PRINCIPALE

SECONDARIO

Nessuna separazione

Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali

Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali

Segregazione di tutte le unità funzionali l’una

dall’altra

Segregazione dei terminali per i conduttori esterni

dalle unità funzionali, ma non l’uno dall’altro

Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali e

segregazione di tutte le unità funzionali l’una

dall’altra, compresi i terminali per i conduttori esterni,

che sono parte integrante dell’unità funzionale

292

CRITERIO

FORMA

Forma 1

Terminali per i conduttori esterni non separati dalle

sbarre

Terminali per i conduttori esterni separati dalle sbarre

Forma 2a

Forma 2b

Terminali per i conduttori esterni non separati dalle

sbarre

Forma 3a

Terminali per i conduttori esterni separati dalle sbarre

Forma 3b

Terminali per i conduttori esterni nella stessa cella

come le unità funzionali associate

Terminali per i conduttori esterni non nella stessa cella

come le unità funzionali associate ma in singoli spazi

separati e racchiusi o in celle

Forma 4a

Forma 4b

● Fig. 2.16

Forme di segregazione

FORMA 1

(nessuna segregazione interna)

FORMA 2

(segregazione delle sbarre delle unità funzionali)

Forma 2a

Terminali non separati dalle sbarre

Forma 2b

Terminali separati dalle sbarre

FORMA 3

(separazione delle sbarre dalle unità funzionali +

separazione delle unità funzionali tra loro)

Forma 3a

Terminali non separati dalle sbarre

Forma 3b

Terminali separati dalle sbarre

FORMA 4

(separazione delle sbarre dalle unità funzionali +

separazione delle unità funzionali tra loro +

separazione dei terminali tra loro)

Forma 4a

Terminali nella stessa cella come

unità funzionale associata

Forma 4b

Terminali non nella stessa cella come

unità funzionale associata

293

CARATTERISTICHE

Proprietà dielettriche

DEL QUADRO

Le parti attive all’interno di un quadro elettrico devono essere isolate dalla struttura meccanica

del quadro stesso. Nella maggior parte dei casi l’isolante principale è l’aria; le distanze

d’isolamento delle parti in tensione fra loro e verso massa sono progettate in modo che nelle

condizioni più gravose d’esercizio esista un margine di sicurezza tale da evitare scariche o

danneggiamenti.

I supporti meccanici delle parti attive devono essere assicurati da corpi isolanti solidi,

intervallati a distanza sufficiente, lungo le parti attive stesse; tali supporti assumono la forma e

le caratteristiche più varie a seconda del tipo di quadro elettrico e possono essere realizzati sia

con materiali inorganici tradizionali (porcellana, vetro, materiali ceramici in genere) sia con

materiali isolanti a base organica. Questi ultimi si suddividono in:

- resine termoplastiche: sono resine che conservano un buon grado di solubilità a contatto con i

solventi e di fusibilità al calore; in generale, per altro, quando la temperatura non raggiunge i

limiti di danneggiamento del materiale, le resine termoplastiche (resine acriliche e viniliche)

ritornano nelle condizioni iniziali all’abbassarsi della temperatura

- resine termoindurenti: sono sostanze che, portate a temperature crescenti, dopo un iniziale

rammollimento, iniziano un processo di trasformazione o di polverizzazione che le trasforma

in modo irreversibile.

Distanze di isolamento

in aria e superficiali

Quando si eseguono i montaggi delle apparecchiature ed i collegamenti elettrici all’interno dei

quadri è necessario mantenere le distanze di isolamento tra le parti attive e le parti metalliche

e queste distanze devono rimanere inalterate nelle condizioni di servizio.

● Fig. 2.17

Distanza in aria e

superficiale

conduttori attivi

materiale isolante

distanza in aria

distanza superficiale

Con riferimento alla Fig. 2.17, la distanza

di isolamento in aria è il tratto più breve tra

due conduttori attivi o tra conduttori attivi e

la massa, mentre la distanza superficiale di

isolamento è il percorso più breve

attraverso la superficie di un materiale

isolante tra due conduttori attivi o tra

conduttori attivi e la massa.

I componenti dei kit di montaggio degli

interruttori modulari della serie 90 e degli

interruttori scatolati della serie MTS permettono di soddisfare questo aspetto normativo, essendo

già stati verificato il rispetto dei valori nominali dichiarati con le prove di tipo previste dalla

norma CEI 60439-1.

Il rispetto delle distanze superficiali è garantito dal giusto montaggio degli isolatori portabarre,

dal corretto posizionamento delle barre e dal rispetto delle indicazioni per il cablaggio dei

componenti elettrici, contenuti nei manuali di installazione.

I valori che caratterizzano queste proprietà dielettriche sono:

- tensione di tenuta a impulso del circuito principale (valore espresso in kV con forma d’onda

1,2/50 µs, come indicato in Fig. 2.18)

- tensione di isolamento a frequenza industriale (valore espresso in V con forma sinusoidale a 50 Hz).

● Tab. 2.17

Dati della serie 47 CVX

TIPOLOGIA

Quadro a parete

Quadro da incasso

Quadro da pavimento

Armadio

294

TENSIONE

DI TENUTA A

PROVA

DIELETTRICA

IMPULSO (KV)

(V)

6

6

8

8

2500

2500

3500

3500

● Fig. 2.18

Forma d’onda 1,2/50 µs

T1 = 1,2 µs ± 30% (tempo di fronte d’onda)

T2 = 50 µs ± 20% (tempo di coda d’onda)

T1 = 1,67 T (rapporto tra T1 e T)

U

1.0

0.9

0.5

0.3

t

0

T

T1

T2

È evidente che se all’interno del quadro esiste un’apparecchiatura con valore di proprietà

dielettriche inferiori ai valori nominali, questa condiziona i valori nominali del quadro stesso.

Per i conduttori attivi nudi e per le connessioni (per esempio le barre, le connessioni tra

apparecchi, i capicorda), le distanze in aria e superficiali o la tensione di tenuta a impulso

devono almeno rispondere alle stesse regole specificate per gli apparecchi ai quali sono

direttamente collegati. Inoltre condizioni anormali, come un cortocircuito, non devono ridurre

in modo permanente le distanze in aria o la rigidità dielettrica tra le sbarre e/o le connessioni,

al di sotto dei valori specificati per gli apparecchi ai quali esse sono direttamente associate.

Affinché non si verifichi un arco elettrico in aria, la norma CEI EN 60439-1 fornisce le distanze

minime d’isolamento in funzione di:

- tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp

- tipo di campo elettrico

- grado di inquinamento (normalmente per ambienti industriali tipo 3).

Le minime distanze d’isolamento in aria, dedotte dalla norma, sono riportate in Tab. 2.18.

● Tab. 2.18

Distanze minime

TENSIONE

NOMINALE

DISTANZE

DI TENUTA A IMPULSO

di isolamento in aria

CAMPO

UIMP

(KV)

1

0,33

0,5

0,8

1,5

2,5

4

6

8

12

0,01

0,04

0,1

0,3

0,6

1,2

2

3

4,5

MINIME DI ISOLAMENTO IN ARIA

CAMPO

ELETTRICO UNIFORME

GRADO DI

2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,6

1,2

2

3

4,5

INQUINAMENTO

3

4

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

2

3

4,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2

3

4,5

0,01

0,04

0,1

0,5

1,5

3

5,5

8

14

(mm)

ELETTRICO NON UNIFORME

GRADO DI

2

0,2

0,2

0,2

0,5

1,5

3

5,5

8

14

INQUINAMENTO

3

4

0,8

0,8

0,8

0,8

1,5

3

5,5

8

14

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

3

5,5

8

14

295

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

Analogamente, in Tab. 2.19 sono indicate le minime distanze di isolamento superficiale in

funzione di

- tensione nominale di isolamento Ui

- grado di inquinamento (normalmente per ambienti industriali tipo 3)

- gruppo del materiale isolante.

● Tab. 2.19

TENSIONE

Distanze di isolamento

NOMINALE

superficiali

MINIME

DISTANZE DI ISOLAMENTO SUPERFICIALE

GRADO

1

(1)

Ui

(V)

10

12,5

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

320

400

500

630

800

1000

GRUPPO

2

(1)

1

DEL MATERIALE

DI INQUINAMENTO

2

GRUPPO

3

DEL MATERIALE

GRUPPO

4

DEL MATERIALE

(2)

GRUPPO

DEL MATERIALE

I, II, III I, II, IIIa I, II, III

I

II

III

I

II

IIIa

IIIb

I

II

IIIa

0,025 0,04 0,08

0,025 0,04 0,09

0,025 0,04

0,1

0,025 0,04 0,11

0,025 0,04 0,125

0,025 0,04 0,14

0,025 0,04 0,16

0,025 0,04 0,18

0,04 0,063 0,2

0,063 0,1

0,22

0,1

0,16 0,25

0,16 0,25 0,28

0,25

0,4

0,32

0,4

0,63 0,42

0,56

1

0,56

0,75

1,6

0,75

1

2

1

1,3

2,5

1,3

1,8

3,2

1,8

2,4

4

2,4

3,2

5

3,2

0,4

0,42

0,45

0,48

0,5

0,53

0,56

0,6

0,63

0,67

0,71

0,75

0,8

1

1,25

1,6

2

2,5

3,2

4

5

0,4

0,42

0,45

0,48

0,5

0,53

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,4

1,8

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

0,4

0,42

0,45

0,48

0,5

0,53

1,1

1,2

1,25

1,3

1,4

1,5

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

1

1,05

1,1

1,2

1,25

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

1

1,05

1,1

1,2

1,25

1,3

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

9

11

14

1

1,05

1,1

1,2

1,25

1,3

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,4

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

1

1,05

1,1

1,2

1,25

1,3

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,4

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,4

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

2,4

2,5

2,6

2,8

3,0

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

32

Nota

(1) I valori indicati si applicano alle distanze superficiali dei materiali per circuiti stampati.

(2) La classificazione del materiale è in funzione della resistenza alle correnti superficiali (CTI).

Per una più ampia consultazione si rimanda alla Tab. 16 della Norma CEI EN 60439-1.

296

(mm)

DI ISOLAMENTO

DISSIPAZIONE TERMICA

E TENUTA AL

CORTOCIRCUITO

La dissipazione termica e il comportamento in cortocircuito sono tra le problematiche più

importanti che un progettista o un quadrista deve affrontare per la costruzione dei quadri

elettrici. Questo perché le tipologie di quadri elettrici sono abbastanza diseguali e devono

soddisfare le più svariate situazioni impiantistiche.

Per la verifica delle soluzioni adottate, la norma CEI EN 60439-1 mette a disposizione due

percorsi:

- prova di tipo

- metodo per estrapolazione.

La prima soluzione permette di verificare direttamente l’oggetto in esame e determinare i valori

nominali per determinate configurazioni. A titolo esemplificativo si faccia riferimento alle prove

eseguite da GEWISS sui contenitori della serie 47 CVX nelle condizioni e nelle configurazioni

più critiche, riportate nella IV sezione di questa guida.

Le seconda permette di verificare attraverso i calcoli che le soluzioni adottate siano riconducibili

ai valori determinati dal costruttore del sistema costruttivo prestabilito.

Questi metodi sono indicati dalla norma CEI EN 60439-1, che rimanda alla norma CEI 17-43

per la determinazione della sovratemperatura e alla norma CEI 17-52 per la verifica delle

sollecitazioni dovute al cortocircuito.

Sovratemperatura

Quando all’interno di un quadro elettrico poniamo una serie di componenti percorsi da

corrente, per effetto Joule si produce calore che si distribuisce all’interno del quadro in modo

verticale e condizionato dalla superficie di scambio dell’involucro con l’ambiente esterno.

A causa di questo fenomeno risulta necessario conoscere quanta potenza termica è possibile

installare all’interno dell’involucro senza raggiungere valori di sovratemperatura superiori ai

limiti stabiliti dalla norma. Questi valori devono essere calcolati (si veda esempio riportato a

pag. 50) e, nel caso si utilizzi il sistema costruttivo prestabilito GEWISS (quadro AS),

successivamente verificati con i limiti stabiliti dal produttore del sistema costruttivo. Nel caso

contrario (quadro ANS), la verifica della sovratemperatura si può effettuare con il metodo

indicato dalla Norma CEI 17-43 (si veda esempio riportato a pag. 51).

Per calcolare la potenza dissipata installata è necessario anzitutto conoscere i componenti che

sono installati all’interno del quadro, quali, ad esempio, interruttori, fusibili, conduttori, sistemi

di cablaggio, ausiliari.

Per ogni componente si rileva dai dati nominali la potenza dissipata per polo, che dovrà essere

ricalcolata per il massimo dell’effettiva corrente che lo attraversa ad un dato istante oppure, se

non sono note le correnti effettive, moltiplicata per il valore del fattore di contemporaneità, che

se non specificato altrimenti, la norma stabilisce nei valori di Tab 2.20.

● Tab. 2.20

Fattori di contemporaneità

convenzionali

NUMERO

DEI CIRCUITI

FATTORE

DI

PRINCIPALI

CONTEMPORANEITÀ

2-3

4-5

6-9

≥ 10

0,9

0,8

0,7

0,6

Il risultato finale (cioè la somma delle vere potenze dissipate dai componenti) dovrà essere

inferiore o uguale a quella che il produttore del sistema costruttivo ha già verificato per quella

tipologia dell’involucro nella posa d’installazione scelta (AS) o utilizzato per il metodo di

calcolo previsto dalla Norma CEI 17-43 (ANS).

297

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

Nella sezione IV di questa guida sono riportate le massime potenze dissipabili dalla serie CVX

nelle varie tipologie di installazione e le potenze dissipate dagli interruttori della serie 90 e della

serie MTS.

Esempio di calcolo

della potenza dissipata

● Tab. 2.21

Configurazione del quadro

Si consideri un quadro a pavimento in versione IP 30 di dimensioni interne BxH = 600x1800

addossato ad una parete, in cui sono installati un interruttore generale MTS 250 ed interruttori

modulari derivati della serie MT. Il sistema di distribuzione è costituito da un ripartitore a barre

orizzontale, cui sono connessi i circuiti derivati con le sezione dei collegamenti riportate in

Tab. 2.21. La strumentazione è composta da un voltmetro e da 3 amperometri.

TIPO

INTERRUTTORE

MTS 250 (4P)

MT 250 (4P)

MT 250 (4P)

MT 250 (4P)

MT 250 (4P)

MT 250+BD (4P)

MT 250 (4P)

CORRENTE

(A)

NOMINALE

INTERRUTTORI

NR.

COLLEGAMENTI

(mm2)

1

3

4

6

1

2

1

120

2,5

4

4

6,3

6,3

10

250

10

16

20

25

25

32

Strumentazione

Interuttore generale

Ripartitore

Interruttori derivati

Morsettiere

Le correnti effettive che passano nei poli degli interruttori derivati sono indicate in Tab. 2.22 (si

considerano trascurabili per il polo neutro). Si noti che la sommatoria delle correnti in uscita è

pari a 225 A, inferiore alla corrente nominale dell’interruttore generale.

● Tab. 2.22

Correnti effettive nei circuiti

derivati

TIPO

INTERRUTTORE

MT 250

MT 250

MT 250

MT 250

MT 250+BD

MT 250

CORRENTE

(A)

NOMINALE

NR.

INTERRUTTORI

10

16

20

25

25

32

3

4

6

1

2

1

CORRENTE

(A)

EFFETTIVA

6,7

11

14

18

18

23

Totale

CORRENTE

EFFETTIVA

CIRCUITI DERIVATI

(A)

20

44

84

18

36

23

225

Utilizzando la condizione di massimo utilizzo in un dato istante e conoscendo la potenza

dissipata per polo da ciascun apparecchio, indicata in Tab, 2.23, si ricava facilmente la

potenza effettiva dissipata dagli apparecchi con il seguente calcolo:

Pa = 50 x (225/250)2 + (9x2,13) x (6,7/10)2 + (12x2,8) x (11/16)2 + ... = 110,8 W.

● Tab. 2.23

Potenze dissipate dagli

apparecchi

298

TIPO

INTERRUTTORE

MTS 250

MT 250

MT 250

MT 250

MT 250

MT 250+BD

MT 250

CORRENTE

(A)

NOMINALE

250

10

16

20

25

25

32

N.

POLI

3

9

12

18

3

6

3

CORRENTE

(A)

POTENZA DISSIPATA

(W/POLO)

225

6,7

11

14

18

18

23

50 (tot. apparecchio)

2,13

2,80

2,56

3,10

4,40

3,00

Totale

EFFETTIVA

POTENZA

DISSIPATA

TOTALE

(W)

40,5

8,6

15,9

22,6

4,8

13,7

4,6

110,8

Sommando la potenza dissipata dal ripartitore (Pr), dalla strumentazione (Ps), dai collegamenti

(Pc) e dalla morsettiera (Pm) si ricava il valore della potenza dissipabile totale:

Ptot = Pa + Pr + Ps + Pc + Pm = 110,8 + 15 + 10 + 65 + 36 = 236,8 W.

I valori delle potenze dissipate Pr, Pc, Pm sono stati calcolati in riferimento alle correnti effettive

passanti (P = Ri2).

Dalla tabella delle potenze dissipabili per i quadri a pavimento IP 30 (H = 1800 mm), con

installazione addossata a parete, risulta che la sovratemperatura che si avrà nella parte superiore

del quadro è pari a circa 27 K. Considerando una temperatura ambiente di 35 °C, la temperatura

assoluta all’interno del quadro risulta pari a 62 °C, nei limiti stabiliti dalla norma (Tab. 1.4).

Esempio di calcolo e

verifica della

sovratemperatura

(CEI 17-43)

Si desidera verificare la sovratemperatura, in base al metodo descritto nella Norma CEI 17-43,

all’interno di un armadio della serie 47 CVX con le dimensioni indicate in Fig. 2.19, addossato

a parete, senza aperture di ventilazione e senza diaframmi interni orizzontali. La potenza

effettiva dissipata dagli apparecchi installati nell’involucro si ipotizza pari a 400 W.

● Fig. 2.19

637 mm

(600 mm)

Dimensioni effettive

dell’armadio

2131 mm

(2000 mm)

Nota

In figura sono indicate le

dimensione esterne dell’involucro;

tra parentesi le dimensioni interne

funzionali)

748 mm

(600 mm)

Di seguito sono riportati i dati e le procedure di calcolo per la determinazione della

sovratemperatura del quadro.

Determinazione della superficie effettiva di raffreddamento

La superficie effettiva di raffreddamento Ae di un involucro è la somma delle superfici

individuali A0 (superfici dei lati esterni dell’involucro) moltiplicate per il fattore di superficie b.

Questo fattore tiene conto della dissipazione di calore delle superfici individuali a seconda del

tipo di installazione dell’involucro e può essere ricavato dalla Tab. 2.24.

● Tab. 2.24

Fattore di superficie

in funzione del tipo di

installazione

TIPO DI INSTALLAZIONE

Superficie superiore esposta

Superficie superiore coperta, es. involucri a incasso

Parti laterali esposte, es. parete anteriore, posteriore e pareti laterali

Parti laterali coperte, es. lato posteriore dell’involucro per montaggi a parete

Parti laterali di involucri centrali

Superficie di fondo

FATTORE

b

1,4

0,7

0,9

0,5

0,5

non presa in considerazione

DI SUPERFICIE

299

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

Pertanto:

Ae = ∑ (A0 . b) = (0,476 . 1,4) + (2,714 . 0,9) + (1,593 . 0,9) + (1,593 . 0,5) = 5,33 m2.

Determinazione della sovratemperatura ∆t 0,5 dell’aria interna a metà altezza dell’involucro

di raffreddamento

Il calcolo viene eseguito applicando la formula:

∆t 0,5 = k . d . Px

dove:

- k è la costante dell’involucro che tiene conto della dimensione della superficie di

raffreddamento. Per involucri senza apertura di ventilazione e aventi una superficie Ae pari a

quella calcolata, la Norma CEI 17-13 fornisce il valore di k = 0,16

- d è il fattore di sovratemperatura, ricavabile dalla Tab. 2.25 in funzione del numero di

diaframmi interni

- P è la effettiva potenza dissipata dalle apparecchiature installate internamente all’involucro

- x è un esponente che vale 0,804 per involucri senza aperture e 0,715 per involucri con

aperture.

● Tab. 2.25

Fattore d in funzione del

numero di diaframmi

NUMERO

DI DIAFRAMMI ORIZZONTALI

n

FATTORE d

0

1

2

3

1,00

1,05

1,15

1,30

Nota:

I valori in tabella si riferiscono ad involucri senza apertura di ventilazione e con superficie di raffreddamento effettiva Ae > 1,25 m2.

Pertanto:

∆t 0,5 = k . d . Px = 0,16 . 1 . 4000,804 = 19,7 K

Determinazione della sovratemperatura ∆t 1,0 dell’aria interna nella parte superiore

dell’involucro

Il calcolo è eseguito mediante la formula:

∆t 1,0 = c . ∆t 0,5

Il fattore c tiene conto della distribuzione della temperatura all’interno dell’involucro e dipende

dalla presenza o meno di aperture di ventilazione, dal progetto del quadro e dall’installazione

dell’apparecchiatura assiemata nel suo complesso.

Per quadri con superficie effettiva di raffreddamento Ae, maggiore di 1,5 m2, il fattore c può

essere ricavato dal grafico di Fig. 2.20 dove in ascissa la grandezza indicata con la lettera f è

pari al seguente rapporto:

h1,35

f=

Ab

dove:

h = altezza del quadro

Ab = superficie della base del quadro.

300

● Fig. 2.20

Fattore di distribuzione

a

della temperatura c per

involucri senza apertura

di ventilazione e con

raffreddamento effettivo

2

Ae > 1,25 m

1,5

fattore C

superficie di

b

c

d

e

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

fattore f

c

a

c

b

b

d

e

d

Poiché nel caso in esame risulta:

h1,35

f=

2,1311,35

=

Ab

= 5,834

0,476

ed il quadro risulta appoggiato al muro, la lettura della curva 3 porta al valore: c = 1,4.

In ultima analisi, alla sovratemperatura nella parte superiore del quadro:

∆t1,0 = c . ∆t0,5 = 1,4 x 19,7 = 27,6 K

301

CARATTERISTICHE

DEL QUADRO

Curva caratteristica della sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro.

La curva caratteristica della sovratemperatura dell’aria per involucri aventi una superficie

effettiva di raffreddamento Ae > 1,25 m2 è definita mediante una linea retta che unisce i punti

∆t 1 e ∆t 0,5 (Fig. 2.21).

● Fig. 2.21

Curva caratteristica della

sovratemperatura

Multipli dell’altezza dell’involucro

La sovratemperatura dell’aria interna alla base dell’involucro è prossima a zero, cioè la curva

caratteristica tende in maniera asintotica a zero.

∆t 1.0

1.0

Estremità superiore

∆t0.5

0.5

Metà altezza

Sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro ∆t

Validità del progetto

Il progettista del quadro dovrà verificare che i valori di sovratemperatura finali ottenuti, e cioè

circa 19,7 K (pari a 19,7 °C) a metà quadro e 27,6 K alla sommità del quadro, siano

compatibili con le apparecchiature installate. In caso contrario, si devono modificare i

parametri e di conseguenza il calcolo va ripetuto. Se, nel caso in esame, si aggiunge a 27,6 °C

la temperatura media esterna, che può essere, ad esempio, di 30 °C, si ricava un valore

assoluto in cima al quadro di 57,6 °C; questa temperatura è accettabile per le apparecchiature

contenute.

L’intera verifica ed i calcoli ad essa associati, possono essere utilmente raccolti in un unico

modulo di calcolo la cui struttura è suggerita dalla stessa norma CEI 17-43 (Fig. 2.23).

● Fig. 2.22

sovratemperatura

Multiplo dell’altezza dell’involucro

Verifica finale della

1.0

27,6

0.75

0.5

19,7

Sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro ∆t

302

Cliente/impianto

Elettroquadri s.r.l.

Singolo

Tipo di involucro

Dimensioni

significative per

la sovratemperatura

Altezza

mm

Larghezza

mm

Profondità

mm

Tipo di installazione:

2131

748

637

a parete

Apertura di ventilazione:

SI/NO

Numero di diaframmi orizzontali:

0

Ao x b

Dimensioni

Ao

Fattore

(Colonna 3) x

di superficie b

(Colonna 4)

mxm

m2

secondo la Tab. 3

m2

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Colonna 5

0,748 x 0,637

0,748 x 2,131

0,748 x 2,131

0,637 x 2,131

0,637 x 2,131

0,476

1,593

1,593

1,357

1,357

1,4

0,9

0,5

0,9

0,9

0,666

1,434

0,796

1,221

1,221

5,33

2,131

compilato

Calcolo della sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro

Superficie di raffreddamento effettiva

● Fig. 2.23

Esempio di modulo

0,748 0,637

Parte superiore

Parte anteriore

Parte posteriore

Lato sinistro

Lato destro

Ae = Σ (Ao x b) = Totale

Con superficie di raffreddamento effettiva Ae

Superiore a 1,25 m2

f=

h1,35

Ab

Inferiore o uguale a 1,25 m2

g=

(5.2.3)

h

w

(5.2.3)

1,35

2,131

0,476

=

=

=

5,834

Aperture d’entrata aria

cm2

Costante d’involucro k

Fattore d

Potenza dissipata effettiva P

x

P =P

W

0,804

...

∆t0,5 = k • d • Px

K

Fattore di distribuzione della temperatura c

∆t0,1 = c • ∆t0,5

K

=

0

0,16