6

CAPITOLO 1. Introduzione

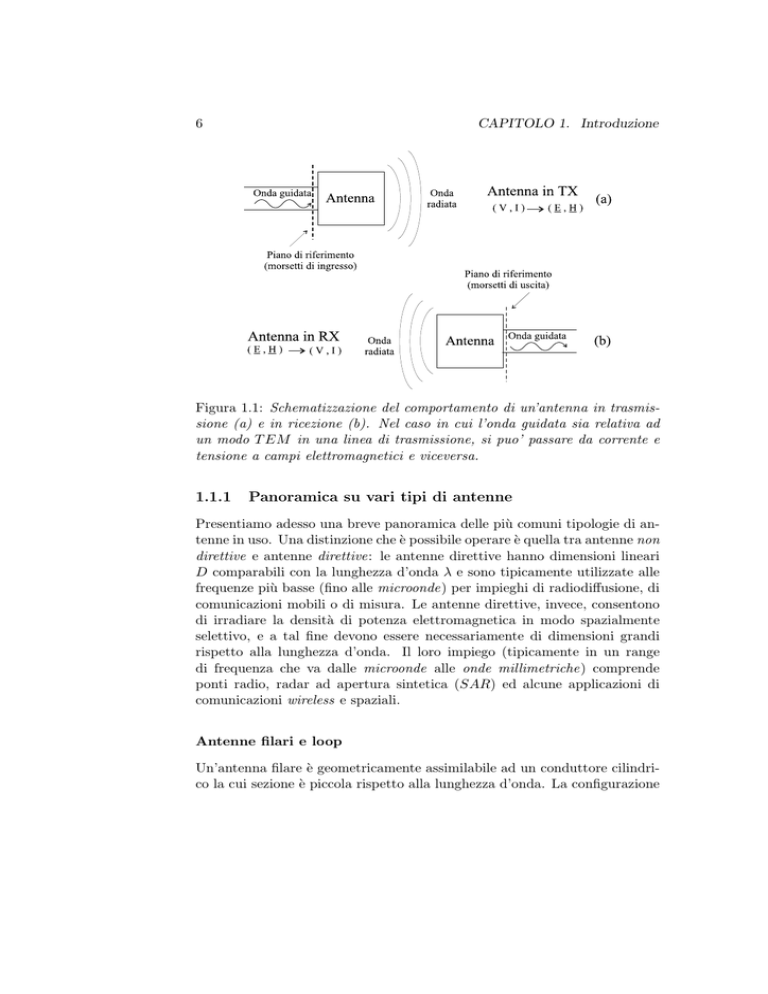

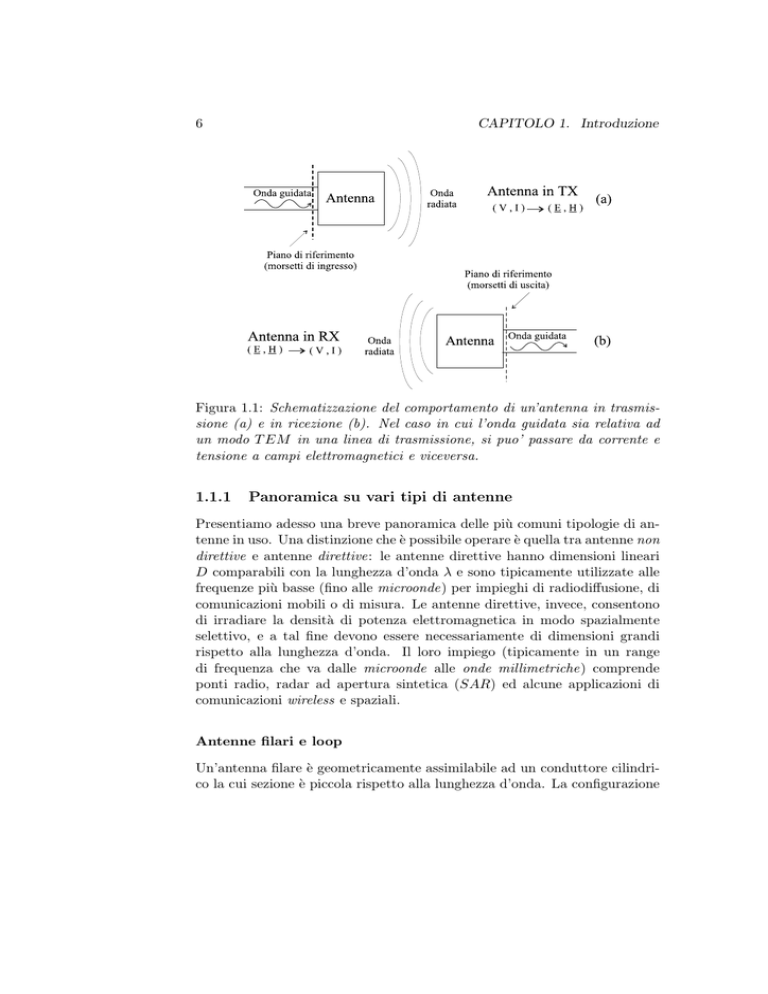

Figura 1.1: Schematizzazione del comportamento di un’antenna in trasmissione (a) e in ricezione (b). Nel caso in cui l’onda guidata sia relativa ad

un modo T EM in una linea di trasmissione, si puo’ passare da corrente e

tensione a campi elettromagnetici e viceversa.

1.1.1

Panoramica su vari tipi di antenne

Presentiamo adesso una breve panoramica delle più comuni tipologie di antenne in uso. Una distinzione che è possibile operare è quella tra antenne non

direttive e antenne direttive: le antenne direttive hanno dimensioni lineari

D comparabili con la lunghezza d’onda λ e sono tipicamente utilizzate alle

frequenze più basse (fino alle microonde) per impieghi di radiodiffusione, di

comunicazioni mobili o di misura. Le antenne direttive, invece, consentono

di irradiare la densità di potenza elettromagnetica in modo spazialmente

selettivo, e a tal fine devono essere necessariamente di dimensioni grandi

rispetto alla lunghezza d’onda. Il loro impiego (tipicamente in un range

di frequenza che va dalle microonde alle onde millimetriche) comprende

ponti radio, radar ad apertura sintetica (SAR) ed alcune applicazioni di

comunicazioni wireless e spaziali.

Antenne filari e loop

Un’antenna filare è geometricamente assimilabile ad un conduttore cilindrico la cui sezione è piccola rispetto alla lunghezza d’onda. La configurazione

1.1. Concetti di base

7

più nota è quella del dipolo elettrico, di dimensioni pari a mezza lunghezza d’onda, alimentato da una tensione � − gap (Fig.1.2). Una variante al

Figura 1.2: Antenna filare alimentata a ∆ − gap.

dipolo è il monopolo (Fig.1.3), ovvero un’antenna costituita da un cilindro

metallico sottile, di lunghezza λ/4, posto su un piano di massa. Tale antenna viene anche detta antenna marconiana e viene alimentata attraverso un

cavo coassiale il cui conduttore esterno è collegata al piano di massa e la cui

anima interna è collegata al cilindro metallico. Il vantaggio del monopolo

rispetto al dipolo è che il primo può essere alimentato con un generatore

sbilanciato, mentre il secondo, poiché deve possedere correnti uguali sui due

rami, necessita di una alimentazione bilanciata tipicamente più complicata,

costosa e limitata in banda.

Componendo antenne a dipolo è possibile modificare le caratteristiche radiative, generando una direttività più spinta in una prefissata direzione. È

il caso delle antenne Yagi-Uda, tipicamente impiegate per la ricezione televisiva (vedi Fig.1.4).

Altri tipi di antenne tipicamente impiegate a bassa frequenza quali ad esempio l’antenna a loop (Fig.1.5), costituita da un conduttore ripiegato in

circolo alimentato in modo sbilanciato.

Salendo in frequenza, le antenne costituzionalmente risonanti (lunghe ap-

8

CAPITOLO 1. Introduzione

Figura 1.3: Antenna marconiana alimentata in coassiale.

Figura 1.4: Antenna Yagi-Uda.

9

1.1. Concetti di base

Figura 1.5: Loop.

prossimativamente λ/2), hanno dimensioni fisiche sempre più piccole, e ciò

comporta problemi di limitazione di potenza gestibile in T X. Per chiarire

questo punto supponiamo di avere un’antenna filare risonante trasmittente

alla frequenza di 10 GHz, cioè di lunghezza circa pari a λ/2 = 1, 5 cm e

spessore di una frazione di millimetro: è intuitivo pensare che un’antenna

cosı̀ sottile e corta rischierebbe di fondere se alimentata da una potenza eccessiva, a causa della conducibilità finita del conduttore e alla impossibilità

di smaltire il calore per la scarsa superficie. Per questo motivo, entrando

nel campo delle microonde, è necessario cambiare tecnologia di costruzione,

soprattutto per le antenne in T X; per quanto riguarda invece la ricezione,

è consentito l’uso di antenne strutturalmente più piccole poiché le potenze

in gioco sono di entità limitata.

Antenne a larga banda

Le antenne a larga banda sono costruite in modo da avere caratteristiche

radiative e di impedenza uniformi su un range di frequenza di una ottava.

Tra queste sono da menzionare le antenne Log-periodiche ad array di dipoli

(Fig.1.6), le antenne ad elica (Fig.1.7), a spirale planare (Fig.1.8) e a spirale

conica (Fig.1.9). I concetti di base delle antenne a larga banda saranno

discussi successivamente.

10

CAPITOLO 1. Introduzione

Figura 1.6: Antenna logperiodica.

Figura 1.7: Array di antenne ad elica.

11

1.1. Concetti di base

Figura 1.8: Antenna a spirale.

Figura 1.9: Antenna a spirale conica logaritmica.

12

CAPITOLO 1. Introduzione

Antenne ad apertura

Le antenne ad apertura sono una classe di antenne definibili tramite una

distribuzione di campo elettromagnetico su di una superficie planare detta

apertura. Questa può essere corrispondente all’interfaccia di guide d’onda

rastremate aperte in spazio libero o sul piano ideale passante per il bordo di

riflettori parabolici. Questo tipo di antenna è oggi molto diffuso a causa della

crescente domanda di antenne per frequenze superiori al GHz (gamma delle

microonde). In aggiunta, l’apertura radiante può essere protetta dall’interazione con l’ambiente esterno da speciali coperture dielettriche (radomes).

Come anticipato, gli esempi più tipici di antenne ad apertura sono i

trombini (horn) (cfr.Fig.1.11, e i riflettori parabolici (Fig.1.13, Fig.1.14).

Figura 1.10: Antenna a horn.

L’horn non è altro che una guida d’onda che viene rastremata con continuità individuando una sezione piramidale troncata (o a tronco di cono,

se la guida di partenza è a sezione circolare, come in Fig.1.12). La guida

d’onda permette la propagazione di un campo modale che gradualmente si

trasforma nellospazio rastremato fino ad essere lanciato nello spazio libero

attraverso l’apertura.

L’antenna a riflettore parabolico è composta essenzialmente da un riflettore metallico sagomato a forma di paraboloide di rotazione e alimentato nel

fuoco da una antenna non molto direttiva (spesso un horn) o mediante un

subriflettore iperbolico a sua volta eccitato da sorgente focale (si parla in tal

caso di configurazioni Cassegrain, cfr.Fig.1.14); tali antenne si usano nella

gamma di frequenza 5 − 100GHz. Tra i vari impieghi dei riflettori parabolici sono da menzionare quelli relativi alle applicazioni radioastronomiche. I

1.1. Concetti di base

Figura 1.11: Trombini rettangolari.

Figura 1.12: Trombino circolare corrugato.

13

14

CAPITOLO 1. Introduzione

Figura 1.13: Antenna a riflettore.

radio-telescopi usano le antenne di dimensioni più grandi che esistano poiché

necessitano di direttività eccezionali, angoli di fascio estremamente stretti e

una vasta gamma di frequenze operative simultaneamente operanti con lo

stesso riflettore.

Nelle Fig.1.15-1.18, sono mostrati in sequenza l’osservatorio radio astronomico di Green Bank (West Virginia), quello di Medicina (BO), l’interferometro di Socorro (New Mexico) e il radio telescopio di Arecibo (Portorico).

Antenne stampate

Sono antenne di sviluppo relativamente recente, introdotte negli anni � 70 e

ampiamente impiegate solo negli ultimi 15 anni. Sono caratterizzate da una

struttura metallica radiante (patch) stampata su di un substrato dielettrico

posto su un piano di massa (Fig.1.19). I vantaggi di basso peso e costo e di

integrabilità con reti di alimentazione stampate, rendono queste antenne estremamente appetibili su una vasta gamma di applicazioni nelle microonde.

La forma del patch varia a seconda delle applicazioni; tra le forme più comuni vi è quella quadrata o rettangolare, ma si incontrano anche elementi

circolari, anulari, a croce etc....

1.1. Concetti di base

Figura 1.14: Antenna a riflettore con illuminatore Cassegrain.

15

16

CAPITOLO 1. Introduzione

Figura 1.15: National Radio Astronomy Observatory - Green Bank, West

Virginia.

1.1. Concetti di base

Figura 1.16: Osservatorio radioastronomico di Medicina.

17

18

CAPITOLO 1. Introduzione

Figura 1.17: Osservatorio radioastronomico di Arecibo - Portorico.

Figura 1.18: Very large telescope interferometer - Socorro, New Mexico.

1.1. Concetti di base

19

Figura 1.19: Patch rettangolare.

Antenne a schiera - (ARRAY)

Si definisce schiera (array) un insieme di radiatori disposti nello spazio con

un certo ordine, al fine di avere un sistema radiante con elevata direttività

e altre caratteristiche di fascio. Si possono avere schiere a una, due o (più

raramente) tre dimensioni a seconda che i radiatori siano disposti lungo una

linea, su una superficie, o in un volume.

Alcuni tipi di antenne ad array sono mostrate nelle Fig.1.20-1.24.

20

CAPITOLO 1. Introduzione

Figura 1.20: Antenne a patch stampate in configurazione ad array.

Figura 1.21: Array di fessure su guida d’onda rettangolare.

Figura 1.22: Array di fessure in guida - particolare.

21

1.1. Concetti di base

Figura 1.23: Array di slot.

Figura 1.24: Array di horn.