Storia economica italiana

di Giuseppe Bacceli

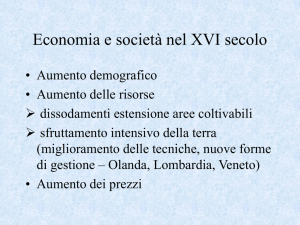

1. Una visione d’insieme

La penisola italiana conobbe, tra il XII e il XV secolo, una fase di forte crescita del reddito,

grazie alle attività commerciali esercitate nelle città di Venezia, Genova, Firenze, Milano e Siena.

Dopo tale fase di sviluppo, però, la penisola cadde in una crisi economica profonda.

L’Italia aveva attraversato un tragico periodo fra il 1494 e il 1555 quando era stata teatro di battaglie fra

francesi e spagnoli. Ma si era ripresa bene e la seconda metà del Cinquecento può ragionevolmente venir

chiamata l’estate di san Martino dell’economia italiana. Col Seicento, però, venne il cataclisma definitivo. ...

Col Seicento si chiude così un ciclo che aveva avuto inizio nel secolo X, aveva raggiunto l’acme nel secolo

XIII, aveva visto il Paese mantenere buone posizioni nei secoli successivi e precipitare appunto nel Seicento.

Come spiegare il collasso italiano? ... La ragione prima consisteva nel fatto che le merci e i servizi italiani non

erano più competitivi sul mercato internazionale per quanto riguardava i loro prezzi. ... [si trattava di] prodotti

eccellenti ma démodé, alti salari ed elevata pressione fiscale significavano costi di produzione elevati, che a

loro volta significavano perdita di competitività sul mercato internazionale1.

Il declino dell’economia italiana avvenne quindi nel corso del XVII secolo e fu causato dalla

perdita di competitività delle merci sui mercati internazionali: la forte concorrenza inglese

provocò il crollo delle esportazioni italiane soprattutto verso Spagna e Germania.

Questa vicenda è interessante poiché consente di comprendere una delle caratteristiche fondamentali dell’economia italiana: il nostro è un sistema economico povero di materie prime, per cui le sue

fasi di espansione e declino sono strettamente legate alla dinamica del commercio internazionale:

quando i produttori italiani riescono a vendere all’estero i loro manufatti, il sistema economico cresce, quando la capacità di competere sui mercati internazionali diminuisce inizia una fase di declino.

Tra le cause del declino economico del Seicento, però, vengono indicate da alcuni storici anche

ragioni di tipo non strettamente economico.

La penisola, infatti, era divisa in tanti piccoli Stati autonomi e ciò rendeva troppo ristretto il mercato per lo sbocco delle merci prodotte. Mentre, quindi, il commercio internazionale si andava

riducendo per la concorrenza inglese, all’interno veniva a mancare la domanda necessaria per

assorbire la produzione. Alla frammentazione politica della penisola si aggiungeva, poi, un’arretratezza delle istituzioni deputate all’esercizio del potere politico.

1. CIPOLLA, C., Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi, Mondadori, Milano, 1996, pp. 69-72.

© Mondadori Education

1

Storia economica italiana

Il declino del sistema economico italiano, per essere più precisi, riguardò soprattutto il Mezzogiorno, dove la nobiltà, proprietaria di grandissimi appezzamenti di terreno (i latifondi), esercitava

un potere politico fortissimo. Al Nord, invece, rimasero attive importanti produzioni artigianali,

che si andarono sviluppando in attività manifatturiere nel corso della seconda metà del XVIII

secolo.

Per una nuova fase di sviluppo economico, tuttavia, bisognerà aspettare la fine dell’Ottocento.

All’appuntamento dell’Unità della penisola l’Italia arrivò in condizioni economiche non floride e solo molto lentamente riprese la strada della crescita economica.

La seguente tabella riporta i valori del reddito pro-capite annuo a potere di acquisto attuale2. In

pratica, per effettuare un confronto nel tempo del reddito pro-capite, i redditi del passato sono

stati trasformati in euro utilizzando come prezzi quelli oggi esistenti. Per ciascuno degli anni indicati viene inoltre specificata la quota di consumi alimentari sul totale del reddito. È evidente che

quanto minore è il reddito, tanto maggiore è la quota di consumi alimentari.

Anni

Reddito pro-capite a parità

di potere di acquisto

Quota di consumi alimentari

sul reddito

1861

2.022 euro

66%

1911

3.067 euro

46%

1961

8.149 euro

25%

2010

25.668 euro

10%

Come si può notare, nell’arco di tempo che va dall’Unità d’Italia a oggi il reddito pro-capite è

cresciuto di circa 13 volte. Il tenore di vita al momento dell’Unità era veramente basso; dopo 50

anni, nel 1911, il reddito pro-capite era cresciuto solo del 50% e dopo un secolo, nel 1961, è il

quadruplo di quello iniziale.

La grande crescita è avvenuta perciò negli ultimi 50 anni alla fine dei quali il reddito risulta,

appunto, ben 13 volte superiore a quello iniziale al momento dell’Unità.

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia si è riacceso il

dibattito sull’opportunità dell’unificazione, ossia se essa abbia procurato maggiori benefici o

costi. Dal punto di vista economico il giudizio degli storici economici è che, senza l’unificazione dei sette Stati preunitari, il grande successo economico registrato in questi 150 anni non si

sarebbe verificato. Come sappiamo, l’Italia è infatti un Paese povero di materie prime e quindi

il suo sviluppo economico è fortemente condizionato dal commercio con l’estero. A questo riguardo, occorre notare che le esportazioni di un Paese dipendono soprattutto dai suoi prezzi

e questi dipendono principalmente dalla produttività del fattore lavoro. In questa prospettiva si

deve notare che l’Italia, nella seconda metà dell’Ottocento, non presentava vantaggi nel settore

agricolo, perciò lo sviluppo economico poteva venire solo dal settore manifatturiero; questo,

però, necessitava di grandi imprese poiché era in atto la cosiddetta seconda rivoluzione industriale, caratterizzata dalla diffusione di produzioni in cui sono presenti forti economie di scala.

2. Cfr. VECCHI, G. ( a cura di), In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani dall’unità a oggi, Il Mulino, Bologna, 2011.

© Mondadori Education

2

2. L’Unità d’Italia

Senza un grande mercato nazionale, le imprese siderurgiche non avrebbero potuto svilupparsi

nella misura necessaria. Anche il Regno delle due Sicilie, che all’epoca costituiva il più grande

degli Stati preunitari, era di dimensioni tali da avere un mercato interno incapace di assorbire la

produzione in crescita.

Anche se non ci fosse stata l’unificazione, in altre parole, gli Stati preunitari si sarebbero

comunque federati perché le loro ridotte dimensioni non avrebbero consentito di fronteggiare la concorrenza delle altre potenze europee3.

2. L’Unità d’Italia

Al momento dell’Unità la popolazione della penisola ammontava a circa 22 milioni di persone,

contro i 39 milioni della Francia e della Germania. La speranza di vita alla nascita era di 30 anni;

la durata della vita media, perciò, era più o meno la stessa di quella dei romani vissuti nella penisola circa duemila anni prima.

La mortalità entro il primo anno di vita era elevatissima, pari a circa il 23%.

Anche la situazione dei ragazzi tra i 9 e i 14 anni era veramente disagiata: ben l’80% dei maschi lavorava invece di andare a scuola e anche le bambine, per il 50%, lavoravano. Ovviamente

questo aveva effetti negativi sul grado di alfabetismo: al momento dell’Unità solo il 25% della

popolazione sapeva leggere e scrivere e addirittura solo il 10% era in grado di dire qual era la

propria età. Benché dal 1859 fosse obbligatorio frequentare almeno quattro anni di scuola elementare, tale obbligo era largamente disatteso e ciò si protrasse fino alla fine dell’Ottocento.

La situazione economica degli Stati pre-unitari era perciò tutt’altro che florida. Il reddito procapite era pari a quello che oggi si ha nei Paesi africani e, al momento dell’Unità, era pari a ½ di

quello inglese.

Questa situazione economica era dovuta al fatto che i diversi stati pre-unitari erano ancora basati prevalentemente sull’agricoltura.

L’Italia, all’indomani dell’Unità, presentava dunque i caratteri tipici di un’economia sottosviluppata. La composizione settoriale del PIL vedeva l’agricoltura cooperare per il 46,1%

alla formazione del prodotto nazionale, l’industria per il 18,4%, i servizi per il 30,4% e la

pubblica amministrazione per il 5,1%.

Sul lato della domanda, risulta di particolare rilievo il fatto che gli investimenti, nel 1861, assorbivano soltanto il 5,3% del totale della domanda finale4. Pur trattandosi di un’economia nel complesso

3. ROSSI, N., TONIOLO, G., VECCHI, G., Introduzione, in VECCHI, G. (a cura di), In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani

dall’unità a oggi, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. XIX-XXII.

4. ERCOLANI, P., Documentazione statistica di base, in FUÀ, G., (a cura di), Lo sviluppo economico in Italia, Franco Angeli, Milano, 1969.

© Mondadori Education

3

Storia economica italiana

povera, però, l’agricoltura, che, come già detto, nel sistema economico italiano dell’immediato

periodo post-unitario occupava un ruolo centrale, non presentava segni di particolare arretratezza.

La povertà che si registra in questo periodo è pertanto da ascrivere alla dinamica demografica

molto sostenuta e al fatto che venivano messe a coltura anche terre poco fertili.

Quest’ultima osservazione è utile per capire la peculiarità della situazione economica italiana. L’Italia post-unitaria, infatti, presentava una situazione produttiva in agricoltura molto diversificata

e di tale condizione bisogna tenere conto poiché essa impresse allo sviluppo economico del Paese

una traiettoria specifica, caratterizzata da un divario tra Nord e Sud che, sebbene antecedente

all’Unità, dopo il 1861 si approfondì fino a scavare un vero e proprio baratro.

Al momento dell’unificazione del Paese, si possono chiaramente identificare impulsi diversi provenienti dall’agricoltura. Schematizzando, si potrebbe produrre la seguente tassonomia:

1) N

elle aree di agricoltura intensiva ricca (pianura padana e colline settentrionali) si trova una rete sviluppata

di trasporti, commerciale, creditizia e proto-industriale (talvolta con evidenti legami con le antiche pratiche

commercial-manifatturiere) di tutto rispetto. I mercati interni sono meno poveri, la forza-lavoro più specializzata ed istruita, la sottoccupazione meno consistente; l’accumulazione e mobilizzazione dei capitali

abbastanza diffusa; i talenti imprenditoriali sono esercitati su una vasta gamma di attività.

2) N

elle aree di agricoltura promiscua tipicamente mediterranea, dove prevale la piccola proprietà e la mezzadria, tutto ciò che è stato detto per le aree precedenti è presente, ma in misura meno accentuata e/o

diversa. In particolare, l’esercizio dell’imprenditorialità non avviene quasi mai su larga scala, ma su scala

familiare, come sopra si notava.

3) N

elle aree geologicamente più dissestate e/o aride del centro-sud prevale il latifondo a coltura estensiva

(accompagnato spesso da minifondi di sussistenza), con bassa produttività, una rete di servizi (trasporti,

commercio, credito) primitiva, scarsa necessità di lavoro, per lo più de-qualificato (e quindi vasta sottoccupazione), un mercato interno poverissimo, un’accumulazione di capitali modesta, un infimo esercizio di

talenti imprenditoriali, nessuna necessità di diffondere l’istruzione. ...

4) N

elle aree costiere del mezzogiorno si diffonde una coltura specializzata di piante da frutto e ortaggi ad

altissima produttività che alimenta un flusso di esportazioni quasi esclusivamente per l’estero e costituisce una delle novità del cinquantennio postunitario, anche se si tratta, purtroppo, “di un meccanismo di

sviluppo che rimane poco effusivo e con deboli elementi autopropulsivi” e che produce, in sostanza, delle

enclaves.

È quindi evidente che non si possono trarre conclusioni generali sui rapporti tra agricoltura e sviluppo economico in Italia, perché tali rapporti hanno assunto configurazioni ben diverse nelle diverse aree del Paese.

In alcune di queste, l’agricoltura ha fornito elementi propulsivi allo sviluppo, capaci di manifestarsi in tempi

più o meno lunghi, ma in modo comunque positivo; in altre aree, l’agricoltura non è stata in grado di originare

nessuna spinta che, quando è venuta, ha dovuto provenire da ben altra fonte5.

5. ZAMAGNI, V., Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia (1861-1990), Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 99-100.

© Mondadori Education

4

3. La fase liberale

3. La fase liberale

Il periodo che va dall’Unità d’Italia alla fine dell’Ottocento può essere diviso in due parti.

La prima parte, che va dal 1861 al 1878, è caratterizzata dalla politica di libero scambio realizzata dalla Destra storica. In tale periodo, in altre parole, si perseguì l’obiettivo del pareggio del

bilancio dello Stato e si lasciarono libere le imprese di importare ed esportare. L’abolizione delle

barriere protezionistiche nei confronti delle merci straniere, però, non fu vista di buon occhio dagli imprenditori del Nord, i quali volevano che in Italia, così come era già accaduto in Germania,

lo Stato proteggesse le industrie nascenti attraverso un sistema di dazi.

Nel complesso, questi primi vent’anni, vedono il prodotto interno lordo accrescersi al saggio medio annuo

dell’1%; la produzione agricola e quella industriale si mantengono vicine a questo valore. ... Si tratta di tassi

di sviluppo molto al di sotto della media europea di quel periodo. ...

La provincialità e limitatezza di vedute della borghesia italiana, le cui cause vanno probabilmente cercate lontane nel tempo, la sua incapacità di crearsi un apparato burocratico efficiente e omogeneo e le sue stesse divisioni interne ... costituiscono, agli inizi del Regno, una delle più vistose manifestazioni dell’arretratezza dell’Italia

rispetto ai più avanzati Paesi europei e, nello stesso tempo, una delle ragioni per cui il nostro Paese non esperimenta, dopo quella politica, una rapida trasformazione economica6.

Dal 1878 al 1896, la seconda parte del periodo preso in esame, si ebbe una diversa fase

dell’economia nazionale. Il governo impose barriere doganali alle importazioni e finanziò,

con il bilancio dello Stato, opere pubbliche rilevanti per lo sviluppo economico. Le politiche

protezionistiche, però, finirono per favorire l’agricoltura e l’industria tessile e per rallentare lo

sviluppo dell’industria pesante che, nel frattempo, era diventata la colonna portante dei sistemi economici più avanzati interessati dalla seconda rivoluzione industriale. Si trattò perciò di

una scelta che, secondo l’interpretazione più diffusa, non facilitò il processo di sviluppo economico.

Il protezionismo venne infatti invocato non tanto come un’eccezione motivata e temporanea del libero scambio, né si cercò un accordo con i dirigenti politici all’interno di una strategia di breve momento. La volontà di

procedere con fermezza sulla strada del protezionismo corrispose, piuttosto, alla richiesta di un intervento

correttivo dello Stato, che modificasse il gioco del mercato e sorreggesse a fini economici e sociali lo sviluppo generale del sistema, facendolo coincidere con la tutela e l’avanzamento della produzione industriale.

Nel frattempo anche in Italia – come in altri Paesi europei – la convinzione che si sarebbero assicurate nuove

possibilità di occupazione e più alte remunerazioni al lavoro salariato, una volta che si fosse protetto lo sviluppo dell’industria nazionale, si rivelò un buon argomento di pressione tattica nei confronti del governo e

di mobilitazione strumentale di buona parte della classe operaia. Associazioni di lavoratori, società di mutuo

soccorso, sodalizi di categoria vennero infatti chiamati, con successo, a esprimere la loro solidarietà, attraverso comizi, petizioni, campagne di stampa, alla battaglia ingaggiata per la protezione delle industrie dalla

concorrenza straniera7.

Nello stesso tempo venne introdotta la cosiddetta banca mista, ossia un tipo di banca che

raccoglie depositi a breve termine ma che eroga prestiti sia a breve termine sia a lungo

6. TONIOLO, G., (a cura di), Lo sviluppo economico italiano 1861-1940, Laterza, Roma-Bari, 1973, p. 12.

7. CASTRONOVO, V., La storia economica, in AA.VV., Storia d’Italia, Volume 4/1, Einaudi, Torino, 1975, p. 98.

© Mondadori Education

5

Storia economica italiana

termine. Questa tipologia di banca, introdotta all’epoca anche in Germania, viene considerata come un’innovazione capace di mobilitare i capitali e di renderli disponibili per lo sviluppo

economico.

Grazie alla banca mista, quindi, secondo l’interpretazione più diffusa fino a qualche anno

fa, l’Italia creò le precondizioni per il decollo del sistema economico, così come previsto

dal modello di Rostow.

Secondo tale modello8, un sistema economico passa da uno stato di pura sopravvivenza a uno

di sviluppo economico quando si dota di una serie di precondizioni come le infrastrutture e il capitale umano. Si verifica così quella che Rostow definisce la fase del “decollo”. I dati sul reddito

pro-capite disponibili fino a qualche anno fa fornivano una conferma chiara di tale modello giacché essi evidenziavano una specie di “impennata” della linea del reddito pro-capite nel periodo

giolittiano (1899-1913). L’interpretazione dunque è di questo tipo: grazie alla banca mista, l’Italia

riesce a creare le precondizioni per lo sviluppo economico; nel periodo giolittiano tali condizioni

giungono a maturazione e consentono il decollo dell’economia italiana.

Questa interpretazione è oggi meno sostenibile che in passato. Grazie alle nuove serie

storiche di dati relativi al Pil pro-capite, infatti, la tesi del decollo non appare più sostenibile. I nuovi dati disponibili evidenziano un andamento del Pil pro-capite molto più omogeneo nel corso del periodo 1871-19139.

Le vecchie serie storiche raccontavano di un’Italia stagnante fino al 1899 e poi, d’improvviso, di

una il cui Pil pro-capite registra un crescita accelerata e sostenuta fino alla prima guerra mondiale. Le nuove serie storiche, al contrario, mostrano un Paese che sperimenta un processo di

crescita economica lento e costante, che inizia nei primi decenni dopo l’Unità e continua anche

nel nuovo secolo. Tale crescita, però, è tutt’altro che regolare: conosce fasi di accelerazione e

fasi di rallentamento.

Come spiegare questi risultati? L’interpretazione più convincente, avanzata da alcuni storici economici, è che nell’Italia liberale siano stati determinanti i settori delle costruzioni e delle infrastrutture. Tali settori sono soggetti alle fluttuazioni della domanda che passa in modo repentino da

livelli elevati a livelli bassissimi. Queste fluttuazioni della domanda sono dovute al fatto che essa

proviene soprattutto dall’estero, nel senso che è frutto di investimenti stranieri in Italia (all’epoca

provenienti specialmente dall’Inghilterra). L’Italia del periodo liberale si comporta perciò come un

Paese inserito in Europa che a volte riesce ad attrarre investimenti esteri e a volte non ci riesce. Il

processo di sviluppo italiano è perciò, fin dal suo inizio, trascinato dalla domanda estera.

Il Pil, in conclusione, fortemente condizionato dalla produzione nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture, oscillò in maniera marcata, ma tali oscillazioni avvennero intorno

a un trend di lungo periodo crescente, anche se in modo meno accentuato fino alla fine

dell’Ottocento, più accentuato nel primo decennio del Novecento.

La prima guerra mondiale bloccò il circolo virtuoso che aveva permesso l’industrializzazione

del Paese. Essa, infatti, fece cessare il flusso migratorio, rendendo sempre più problematica la

8. ROSTOW, W.W., The Stages of Economic Growth, 1960, trad. it. Gli stadi dello sviluppo economico, Einaudi, Torino, 1962.

9. BRUNETTI, A., FELICE, E., VECCHI, G., Reddito, in VECCHI, G. (a cura di), In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità

a oggi, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 215-220.

© Mondadori Education

6

4. Il periodo fascista

situazione della bilancia dei pagamenti. Inoltre, lo Stato se era indebitato per far fronte alle ingenti spese militari, per il cui pagamento ricorse all’emissione di banconote. Il tasso di inflazione

raggiunse livelli elevatissimi nel 1920, nel momento stesso in cui il tasso di disoccupazione raggiungeva livelli spaventosi a causa delle difficoltà delle industrie a riconvertirsi dalle produzioni di

guerra a quelle di pace (dai cannoni ai prodotti alimentari).

La grave situazione economica fece sorgere nella popolazione un forte malcontento, che fu

causa non secondaria del successo della marcia su Roma di Mussolini nel 1922.

4. Il periodo fascista

Il regime fascista non impresse, in una prima fase, una svolta radicale alle scelte politiche in materia economica già avviate durante l’età liberale. Si procedette alla riduzione del disavanzo del

bilancio dello Stato e alla privatizzazione di imprese pubbliche.

Lo sviluppo economico degli anni 1921-1925 è già in atto al momento della marcia su Roma: è probabile

che la sua esistenza rafforzi il regime negli ambigui anni dell’assestamento ma non che il fascismo influisca

sulle caratteristiche della crescita produttiva che si svolge, sull’onda della migliorata congiuntura internazionale, secondo un “modello” non molto dissimile da quello che abbiamo visto operare nel periodo giolittiano.

L’espansione che segue la crisi dell’immediato dopoguerra è tra le più rapide, anche se di breve durata, verificatesi nella storia del nostro Paese: tra il 1921 e il 1925 il prodotto interno lordo aumenta a un saggio medio

annuo di poco inferiore al 4%. Tra i principali fattori dello sviluppo, accanto alla ricostruzione dello stock di

capitale fisso e di scorte e all’esecuzione dei programmi di investimento accantonati per la crisi possiamo –

per la prima volta – indicare la rapida espansione delle esportazioni di manufatti, che crescono al saggio medio annuo del 15,5%, favorite dal continuo deprezzamento della lira sui mercati internazionali delle valute10.

Tale linea venne abbandonata nel 1926 quando, per effetto della forte svalutazione della lira

rispetto alle altre valute, Mussolini decise di regolare il cambio con l’estero attraverso un rigido

controllo dei prezzi e dei salari. Questa svolta fu accompagnata da un rafforzamento delle barriere protezionistiche nei confronti delle merci straniere.

L’idea del regime era che l’Italia avrebbe dovuto raggiungere l’autosufficienza alimentare. Venne

così lanciata la cosiddetta battaglia del grano, con la quale il regime voleva l’instaurazione di un

sistema economico autarchico, capace cioè di non dipendere da nessun altro.

Le barriere protezionistiche poste nel 1926 favorirono lo sviluppo nel Paese dell’industria

pesante poiché i macchinari non potevano essere importati dall’estero. Ciò comportò una

importante modifica della struttura produttiva italiana: i settori tipici della prima rivoluzione

industriale, ossia il tessile e l’alimentare, divennero meno importanti e furono potenziati i

settori produttivi tipici della seconda rivoluzione industriale ossia la meccanica e la chimica.

10. TONIOLO, op. cit., pp. 33-34.

© Mondadori Education

7

Storia economica italiana

In questo processo di forte ristrutturazione del sistema produttivo, la crisi del 1929 accentuò il

processo di riorganizzazione industriale in direzione dell’uso di tecniche produttive basate più

sul capitale che sul lavoro.

Per uscire dalla “grande crisi”, Mussolini varò un piano di salvataggi industriali attraverso la

creazione dell’Iri nel 1933. Tale intervento si rivelò comunque insufficiente e il regime decise

così di finanziare la ripresa attraverso un piano di opere pubbliche e, in particolare, rilanciando la

domanda interna di prodotti industriali attraverso la guerra d’Etiopia (1935-36).

La crisi del 1929 fu comunque l’occasione per varare radicali riforme delle istituzioni in campo

economico. La costituzione dell’Iri, infatti, fornì l’occasione per introdurre nel sistema economico una modalità di intervento dei pubblici poteri diversa da quelle sperimentate fino a quel punto.

L’Iri acquistava azioni di società anonime (così si chiamavano all’epoca le società per azioni) in

difficoltà con l’intenzione di risanarle e poi rimetterle nel mercato. In tal modo, si veniva a creare

un ibrido tra impresa privata e impresa pubblica: le imprese, infatti, rimanevano private, ossia

assoggettate comunque al diritto privato, ma il management era scelto dal potere esecutivo in

quanto azionista di maggioranza dell’impresa. Nasceva così il sistema delle partecipazioni statali, un sistema che avrà un ruolo centrale nell’economia italiana del secondo dopoguerra.

Sempre sul piano delle riforme istituzionali in campo economico, fu assai importante la riforma

del sistema bancario. Un’ondata di crisi bancarie, tra la fine degli anni Venti e gli inizi degli anni

Trenta, coinvolse tre grandi banche miste: il Banco di Roma, il Credito Italiano e la Banca commerciale. Per evitare che la crisi di queste banche mettesse in ginocchio anche il sistema produttivo, vennero create nel 1931 l’IMI e, come abbiamo visto, nel 1933 l’IRI. Il salvataggio delle

banche avvenne trasferendo le partecipazione nelle imprese industriali all’IRI e imponendo alle

banche in crisi di non effettuare prestiti a lungo termine.

La specializzazione del credito, introdotta attraverso i salvataggi delle banche, venne resa

obbligatoria attraverso la legge bancaria del 1936. Si ha specializzazione del credito quando

possono prestare a lungo termine solo le banche che raccolgono denaro a lungo termine.

La legge bancaria del 1936, infatti, distinse le banche in due gruppi: da una parte le aziende di

credito, che raccoglievano a breve e prestavano a breve; dall’altra parte gli Istituti di Credito speciale, che raccoglievano capitale a lungo termine e lo prestavano a lungo termine.

Nata dall’esigenza del salvataggio delle banche in crisi, attraverso l’intervento pubblico, la legislazione del 1936 portò al passaggio nelle mani dello Stato delle principali banche. L’intervento pubblico, poi, si manifestò anche attraverso l’assoggettamento di tutta l’attività bancaria

al controllo da parte della Banca d’Italia, del ministero del Tesoro e del Comitato Interministeriale

per il Credito e il Risparmio (Cicr).

Negli anni che vanno dal 1921 fino alla seconda guerra mondiale, il Pil pro-capite crebbe

a tassi abbastanza elevati (la media annua del periodo è di circa l’1%, contro lo 0,9% del

1881-1913). La crescita fu più sostenuta nel periodo antecedente la crisi del 1929; dopo di

allora, il Pil pro-capite conobbe una brusca flessione ma poi riprese a crescere arrivando,

alla vigilia della seconda guerra mondiale, ben al di sopra del livello pre-crisi.

In questo periodo, inoltre, la struttura produttiva del Paese si modificò radicalmente a favore delle imprese tipiche della seconda rivoluzione industriale; furono introdotte anche

riforme importanti sul piano istituzionale, che costituiranno un’eredità per l’economia nazionale nel secondo dopoguerra.

© Mondadori Education

8

5. Il periodo repubblicano

Paradossalmente, ma neanche tanto, furono proprio le politiche autarchiche a riorientare la modernizzazione

e quindi l’espansione della base produttiva italiana: la svolta deflazionista del 1926 rese difficile le importazioni di macchinari dall’estero, favorendone invece la produzione in loco, al tempo stesso danneggiando le

tradizionali esportazioni italiane nei settori meno avanzati; successivamente, la crisi del 1929 promosse la più

ampia riforma dell’apparato produttivo italiano ... Le nuove stime [del Pil] sottolineano come nella seconda

metà degli anni Venti si sia avuto un sostanzioso aumento del Pil, confermando i giudizi di quanti suggerivano

di fare proprio degli anni fra le due guerre non una parentesi nel cammino di lungo periodo dell’economia

italiana, ma la necessaria premessa al grande balzo del miracolo economico11.

5. Il periodo repubblicano

Alla fine della seconda guerra mondiale il sistema di comunicazione dell’Italia era stato gravemente danneggiato dal conflitto e le abitazioni erano largamente distrutte, anche se le fabbriche

erano ancora in buona parte agibili. La disoccupazione, molto elevata, raggiungeva i due milioni

di persone e l’inflazione era a livelli insostenibili.

Nel 1945 la situazione era effettivamente disperata, con nove milioni di abitanti al limite dell’inedia, con un

reddito pro-capite inferiore a quello del 1914, con un enorme edificio di beni materiali e morali da ricostruire

pazientemente, con una struttura industriale edificata nella ingannevole serra dell’autarchia, colle relazioni

internazionali da riallacciare in condizioni non competitive e con giganteschi ed irrisolti problemi di povertà12.

5.1 La ricostruzione e la riconversione industriale

Già durante i lavori dell’Assemblea costituente (1946-47) era stata impostata dal governo in carica, di cui fecero parte i comunisti fino al 31 maggio 1947, una gestione del sistema economico

di tipo prevalentemente liberista. Sotto la guida di Luigi Einaudi, un eminente economista italiano

di orientamento liberale, nel 1947 la Banca d’Italia ridusse drasticamente la quantità di moneta

in circolazione per frenare l’enorme inflazione ereditata dalla guerra.

La manovra di Einaudi ebbe successo; l’inflazione frenò bruscamente la sua crescita ma

a costo di una riduzione degli investimenti degli imprenditori e, di conseguenza, di un rallentamento della crescita del reddito.

La stretta creditizia provocò una caduta degli investimenti proprio negli anni in cui il Paese avrebbe dovuto

intensificare gli sforzi per la ricostruzione, e finì quindi col ritardare sensibilmente la ripresa della produzione.

Dalla fine del 1947 fino alla metà del 1950, quando lo scoppio della guerra di Corea segnò una ripresa della

domanda internazionale, l’economia italiana visse in clima di sostanziale depressione13.

A sorreggere la domanda interna intervennero, a partire dal 1948, gli aiuti americani del Piano

Marshall, grazie ai quali si poté far fronte ai bisogni alimentari della popolazione e fu possibile

acquistare le materie prime necessarie per far ripartire la produzione di pace.

11. BRUNETTI, A., FELICE, E., VECCHI, G., op. cit., p. 218.

12. ALLEN, K., STEVENSON, A:, Introduzione all’economia italiana, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 24.

13. GRAZIANI, A., (a cura di), L’economia italiana: 1945-1970, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 30.

© Mondadori Education

9

Storia economica italiana

5.2 Il miracolo economico

Una volta stabilizzati i prezzi, la ripresa prese avvio grazie a una serie di interventi di politica economica. Nelle campagne, infatti, per mettere fine ai pericolosi conflitti tra contadini e proprietari

terrieri, lo Stato aveva varato nel 1950 una legge di riforma agraria che attribuiva ai contadini

la proprietà di piccoli appezzamenti di terreno. La suddivisione delle terre, però, aveva portato a

una resa agricola del lavoro molto bassa, per cui molte persone abbandonarono le campagne,

anche perché attirate dai salari delle industrie che, seppure bassi, erano sempre più elevati rispetto al reddito da loro guadagnato.

L’abbondanza di manodopera contribuì a tenere a un livello molto basso il costo del lavoro.

L’abbandono delle campagne, e la conseguente fuga verso le città del Nord negli anni Cinquanta, permise agli imprenditori che producevano merci per l’estero di pagare molto poco i lavoratori. Questi, infatti, data l’enorme massa di disoccupati, non potevano certo avanzare elevate

pretese salariali.

Di conseguenza, le esportazioni iniziarono a crescere, così come gli investimenti: la domanda aggregata cresceva, il reddito nazionale aumentava.

Lo Stato cercò, in questa fase, di frenare la fuga dal Mezzogiorno del Paese creando appositi

enti che avrebbero dovuto aiutare lo sviluppo dell’industria al Sud.

A tal fine, fu istituita nel 1950 la Cassa per il Mezzogiorno, che però non riuscì a far decollare

l’industria meridionale.

Il periodo che va dal 1951 al 1958 è quindi un periodo caratterizzato dalla forte accelerazione della crescita economica: il Pil cresce a tassi medi annui del 5,3%.

A questa prima fase di forte crescita economica, si aggiunse nel 1957 una seconda spinta alla

crescita, questa volta di provenienza estera. Infatti, con l’adesione al Mercato comune europeo, che eliminava tutte le barriere doganali tra i sei Paesi aderenti all’accordo, le esportazioni

italiane aumentarono enormemente.

Grazie al basso costo del lavoro, infatti, le produzioni italiane erano molto competitive all’estero

e ciò sosteneva la domanda che, altrimenti, per i bassi salari, sarebbe stata carente a causa del

basso livello dei consumi.

Numerosi fattori e condizioni favorevoli sono alla base di questi risultati:

a) la disponibilità di una riserva abbondante di manodopera, che contribuisce a mantenere il livello salariale

basso, per un periodo di tempo prolungato;

b) il trasferimento massiccio di tecnologie, soprattutto americane, che modernizza rapidamente le strutture

produttive industriali;

c) l’apertura internazionale, favorita da un lungo ciclo espansivo, e in seguito l’inserimento nel nascente Mercato comune europeo;

d) fl

ussi crescenti di esportazioni, che permettono, da un lato, di migliorare le economie di scala delle grandi

imprese, e sostengono, dall’altro, l’equilibrio della bilancia dei pagamenti correnti, insieme alle partite invisibili (rimesse degli emigranti, turismo) e all’aiuto estero;

e) la spesa pubblica (autostrade, opere pubbliche, aiuti al Mezzogiorno) che sostiene la domanda interna;

f) l’evoluzione dei prezzi relativi internazionali, che è favorevole all’Italia, a causa della riduzione dei prezzi

delle materie prime importate, in primo luogo il petrolio, in un sistema di cambi fissi16.

14. BALCET, G., L’economia italiana. Evoluzione, problemi e paradossi, Feltrinelli, Milano, 1997, pp. 50-51.

© Mondadori Education

10

5. Il periodo repubblicano

Nel 1954 si fece un tentativo di impostare una regolazione del sistema economico attraverso la

messa a punto di un piano conosciuto come Piano Vanoni15. Si trattò, però, di un tentativo isolato

e del tutto privo di efficacia pratica perché il piano non indicava in nessun modo quale strumento

doveva essere usato per superare le distorsioni che cominciavano a essere evidenti: la differenza

tra Nord e Sud del Paese, il differente grado di sviluppo dell’industria rispetto all’agricoltura.

Comunque sia, al di là delle distorsioni che covavano sotto la cenere, ma che già cominciavano a

far sentire la loro influenza negativa, il sistema economico, sostenuto dalla domanda proveniente

dall’estero, si era avviato verso una crescita del reddito nazionale e del reddito pro-capite senza

precedenti nella storia del Paese.

L’apertura al commercio con l’estero e l’aumento particolarmente consistente delle esportazioni hanno suggerito di far rientrare il caso italiano in uno schema di sviluppo export led che avrebbe caratterizzato l’esperienza europea del dopoguerra. … Ma non è la domanda estera che spiega la crescita italiana di quegli anni, almeno fino

al 1958. … La componente della domanda determinante per la crescita fu invece costituita dagli investimenti.

Una parte importante fu di origine pubblica, diretta alla costruzione di infrastrutture e di abitazioni al servizio di

un’economia che andava caratterizzandosi per forti migrazioni interne e che presentava carenze di opere pubbliche nel settore agricolo, che ancora occupava, nel 1951, quasi il 45% dei lavoratori italiani16.

Questo miracolo economico, come venne battezzato, portò a un progressivo assorbimento della manodopera nell’industria e, in seguito, a un aumento dei salari.

Quando diminuisce la pressione dei disoccupati, infatti, gli occupati sono in grado di imporre

con maggiore facilità le loro richieste di aumenti salariali. Gli imprenditori, non potendo far ricorso all’esercito dei disoccupati, sono costretti a cedere alle richieste dei lavoratori.

Così, agli inizi degli anni Sessanta, con un tasso di disoccupazione eccezionalmente basso,

i salari cominciarono a crescere, mettendo in difficoltà le imprese. Quelle che vendevano

all’estero, in effetti, erano riuscite a vendere a prezzi più bassi rispetto ai concorrenti stranieri

proprio grazie al basso costo del lavoro. Una volta cessato questo vantaggio, cominciavano a

venire a galla tutti i limiti del tipo di sviluppo economico seguito fino a quel punto.

La scarsa produzione agricola, infatti, aveva portato a una cronica mancanza di prodotti alimentari che dovevano essere acquistati all’estero. Fino a che le esportazioni di beni industriali erano

abbondanti, come era accaduto negli anni Cinquanta, la bilancia commerciale non accusava

problemi. Quando la domanda estera cominciò a diminuire, iniziarono i guai. Gli imprenditori

erano stretti entro una morsa dato che, aumentando i salari, dovevano scegliere se aumentare

i prezzi, e vedere così diminuire le vendite all’estero, o lasciare immutati i prezzi, e vedere così

diminuire i profitti. Cominciò così un periodo caratterizzato da estrema incertezza.

Gli imprenditori, molto pessimisti sulla possibilità di realizzare ancora grossi profitti come avevano fatto negli anni Cinquanta, misero in atto quello che è stato chiamato lo sciopero del capitale,

in seguito al quale si registrò un brusco rallentamento della crescita economica nel 1963-64.

In questo clima economico maturò l’idea che occorresse dare agli imprenditori una situazione

più stabile, meno soggetta ai capricci della domanda estera. Sul piano politico si registrava

15. GRAZIANI, A., op. cit., p. 79.

16. NARDOZZI, G., Miracolo e declino. L’Italia tra concorrenza e protezione, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 19-22.

© Mondadori Education

11

Storia economica italiana

intanto un importante cambiamento. La Democrazia cristiana, che fino a quel momento aveva

governato, praticamente, da sola (cd. governi centristi), veniva costretta dai risultati elettorali a

formare un governo di coalizione con il Partito socialista.

Iniziava il periodo dei governi di centro-sinistra, caratterizzati dal primo serio tentativo di

programmazione del sistema economico. Il ministro del Bilancio, Ugo la Malfa, presentava nel

1963 un vero e proprio documento di programmazione (conosciuto come “Nota aggiuntiva”)

in cui venivano indicati gli obiettivi da raggiungere per arrivare a uno sviluppo economico più

equilibrato.

Eminenti economisti, come Fuà e Sylos Labini, fecero entrare nel dibattito politico le idee relative

alla necessità di una regolazione da parte del potere politico del sistema economico per raggiungere obiettivi ben precisi.

Il tentativo, tanto atteso dalle forze politiche di sinistra, fallì completamente.

L’aumento dei salari provocava una pressione sui prezzi e, per controllare l’inflazione in veloce

crescita, si fece ricorso alla riduzione dell’offerta di moneta e all’introduzione di nuove imposte.

La domanda complessiva rallentò bruscamente, diminuirono gli investimenti e aumentò la disoccupazione.

Tra il 1965 e il 1968 iniziò la ripresa della crescita della produttività, maggiore dell’aumento dei

salari, che consentì una riduzione del Costo del lavoro per unità di prodotto (Clup). Riprese così

la crescita del reddito pro-capite, ma ormai il meccanismo del circolo virtuoso si era rotto.

Con l’“autunno caldo” del 1969, infatti, ebbe inizio una nuova fase della storia economica italiana.

I sindacati, forti di un grosso sostegno da parte dei lavoratori dipendenti, riuscirono a strappare

consistenti aumenti dei salari, superiori all’aumento della produttività.

Il Clup delle imprese aumentò, ma ciò non comportò subito un aumento dei prezzi. La Banca d’Italia, infatti, fino al 1973 aveva controllato in modo severo l’offerta di moneta per cui

l’inflazione, sebbene crescente, era rimasta a livelli abbastanza contenuti, simile a quella

degli altri Paesi industrializzati.

5.3 Gli anni Settanta: il rallentamento della crescita e la stagflazione

La situazione cambiò completamente nel 1973, quando la Banca d’Italia decise di lasciare svalutare la lira rispetto alle altre valute straniere. Dal 1944 al 1971 l’Italia aveva avuto un sistema

di cambi fissi con le altre valute europee e con il dollaro poiché aveva aderito agli accordi di

Bretton Woods. Tali accordi prevedevano un tasso di cambio fisso tra le valute (con una piccola

banda di oscillazione) e la convertibilità del dollaro in oro. Nella fase del miracolo economico, di

conseguenza, la lira era ancorata a un cambio fisso e la Banca d’Italia aveva il compito di utilizzare le sue riserve di valute straniere per rimanere dentro la banda di oscillazione consentita.

Nell’agosto del 1971 gli Stati Uniti dichiararono, unilateralmente, la fine dell’accordo e le valute

europee cominciarono a fluttuare tra loro e rispetto al dollaro.

Subito dopo l’abbandono del regime di cambi fissi, la Banca d’Italia continuò a praticare politiche monetarie non permissive, stabilizzando il cambio e assicurando così un tasso di inflazione

contenuto.

Fino al 1973, dunque, l’inflazione in Italia, pur elevata, non si discostava da quella, anch’essa elevata, dei principali Paesi europei. Il tasso di inflazione, infatti, era ancora contenuto

© Mondadori Education

12

5. Il periodo repubblicano

nel 1972 (6,3%) e l’accelerazione avvenne solo nel 1973, quando l’inflazione balzò improvvisamente all’11,6% (praticamente raddoppiando nell’arco di un anno). Tale accelerazione

fu dovuta alla scelta della Banca d’Italia di lasciar fluttuare liberamente il cambio.

Dopo una breve partecipazione al tentativo europeo di “serpente valutario” (volto a contenere le oscillazioni

tra le valute partecipanti entro una banda ristretta del 2,25 per cento) in occasione di una nuova crisi della

valuta statunitense nel gennaio del 1973 la lira fu lasciata fluttuare. ... Tra l’inizio del 1973 e la fine del 1974

il valore esterno della lira si ridusse del 12 per cento nei confronti del dollaro e di circa il 30 nei confronti del

marco tedesco. Ciò ebbe luogo in un contesto di notevole turbolenza politica e di forti uscite di capitali, che

l’introduzione di vincoli amministrativi non riuscì ad arginare.

Il deprezzamento della lira colpì l’economia italiana in una fase di accelerazione ciclica, di aumento della domanda interna, non condivisa dalle altre principali economie industriali; insieme con l’aumento dei costi del

lavoro, esso contribuì a determinare un forte incremento dei prezzi alla produzione e al consumo17.

La svalutazione favorisce le esportazioni e riduce le importazioni, ma rende possibile una accelerazione dell’inflazione. L’Italia, che è un Paese povero di materie prime, doveva comunque

comprare dall’estero petrolio e altri prodotti per le sue lavorazioni, per cui i prezzi dei beni iniziarono a crescere in misura esorbitante poiché il prezzo del petrolio, nel 1973, in seguito alla

guerra del Kippur, aveva subito un brusco aumento (il prezzo quadruplicò in un anno). La prima

crisi petrolifera, perciò, si inserì in Italia in un momento in cui il costo del lavoro era in crescita

e le autorità di politica economica (Governo e Banca d’Italia), anziché contrastare come stavano

facendo gli altri Paesi europei la tendenza inflazionistica con politiche restrittive, attuarono politiche espansive; tali politiche da un lato consentirono di sostenere la crescita economica in una

fase di recessione dell’economia mondiale ma, dall’altro lato, provocarono un aumento dell’inflazione e un enorme squilibrio della bilancia dei pagamenti.

Per far fronte a tale inflazione, furono varate manovre restrittive sia sul piano del bilancio dello

Stato sia su quello della quantità di moneta. Si ebbe così un brusco rallentamento della crescita,

un aumento della disoccupazione, ma scarsi risultati sul piano del rallentamento dell’inflazione.

Nel 1975 si manifestò un fenomeno economico del tutto nuovo: elevata inflazione ed elevatissima disoccupazione. A tale fenomeno, nuovo per la coesistenza dei due mali, venne

dato il nome di stagflazione per indicare, appunto, il fatto che inflazione e stagnazione

dell’occupazione si verificano nello stesso momento.

Nel corso del 1976 si dà inizio a una nuova fase di restrizione della politica monetaria, che si aggiunge, rinforzandola, alla manovra del bilancio pubblico; il tasso di interesse reale (dedotta l’inflazione) ritorna, almeno sulle

attività a breve termine, lievemente positivo; la crescita della moneta e quella del credito risultano inferiori alla

dinamica del reddito nominale. ... Nel biennio 1977-1978 è però la politica del tasso di cambio a costituire lo

snodo principale dell’azione di politica economica. ... Tra il 1976 e il 1978, il tasso di cambio medio della lira si

deprezza del 16 per cento ... il volume delle esportazioni aumenta in media nel biennio di quasi il 10 per cento,

doppio rispetto a quello registrato dalla domanda mondiale, mentre il volume delle importazioni resta quasi

stagnante nel 1977, come la domanda interna, e cresce nel 1978 del 6 per cento. ... Nel 1978, a dei conti con

l’estero di nuovo in ordine e un’attività produttiva tuttora in crescita, si contrappongono però un’inflazione al

consumo ancora superiore di quasi dieci punti a quella del Paese più stabile (la Germania federale), un sistema

industriale indebolito, un sistema finanziario gracile e sul quale grava la crescita del debito pubblico18.

17. SIGNORINI, F., VISCO, I., L’economia italiana, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 56-58.

18. ROSSI, S., La politica economica italiana 1968-1998, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 41-43.

© Mondadori Education

13

Storia economica italiana

Dopo il 1975, crebbe l’indebitamento delle imprese le quali, aiutate dalla forte inflazione, trovarono

più conveniente guadagnare attraverso i debiti che attraverso l’attività produttiva. Questo provocò

però alla lunga una forte riduzione dei profitti che costrinse le imprese, a partire dal 1977, a operare

profonde ristrutturazioni dei processi produttivi. Esse, cioè, introdussero tecniche produttive

più intensive di capitale e meno utilizzatrici di lavoro, dato l’alto valore assunto dal Clup.

Nonostante tutti gli elementi negativi analizzati sopra, negli anni Settanta il reddito pro-capite

continuò a crescere grazie alla svalutazione della lira, che rendeva più competitive le merci italiane all’estero, e alla spesa pubblica, che continuò a crescere nel decennio, determinando disavanzi sempre più forti nel bilancio dello Stato.

Questa crescita si interruppe nel 1979 a causa dell’adesione dell’Italia al Sistema monetario

europeo (SME), un accordo di cambio fisso che impedisce le svalutazioni competitive. Nello

stesso anno, poi, la seconda crisi petrolifera (dopo quella del 1973) diede un nuovo impulso all’inflazione che raggiunse, all’inizio degli anni Ottanta, livelli enormemente più elevati

rispetto a quella degli altri Paesi industrializzati (toccò infatti la cifra esorbitante del 20%).

5.4 Gli anni Ottanta: dalla crisi alla ripresa

Fino al 1981 la Banca d’Italia era stata obbligata ad acquistare i titoli di Stato emessi dal Tesoro

per coprire il deficit del bilancio dello Stato se questi non erano acquistati dai risparmiatori italiani

o stranieri.

Nel 1981 venne sancito il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro e ciò spinse i tassi di interesse

sui titoli di Stato molto in alto.

Quando, infatti, il Tesoro non può più contare su un acquirente obbligato, come era fino ad allora

la Banca d’Italia, è costretto a pagare interessi più elevati per indurre le famiglie ad abbandonare

i depositi bancari e acquistare i titoli di Stato. In questo modo, però, il disavanzo cresce sempre

più, alimentando una spirale debito/disavanzo che procedette per tutti gli anni Ottanta.

Il periodo 1981-1986 fu caratterizzato da una forte crisi economica in conseguenza della crisi

petrolifera 1973-1980, per far fronte alla quale il Governò varò una politica fiscale espansiva: il rapporto deficit/Pil aumentò dall’8,5% al 12,5% e il debito pubblico rapportato al Pil passò dal 60%

all’85%. Tale aumento del debito fu dovuto non solo a un aumento della spesa primaria (al netto

degli interessi) ma anche all’aumento dei tassi di interesse, causato dal divorzio. Fino al 1981, infatti, il bilancio dello Stato aveva beneficiato della cosiddetta tassa da inflazione, ossia il vantaggio

derivante per il Tesoro dell’aumento del tasso di interesse sui titoli del debito pubblico in misura

inferiore al tasso di inflazione. Il Tesoro, in altre parole, fino ad allora riusciva a praticare tassi di

interesse reali (tasso nominale meno tasso di inflazione) negativi, realizzando così una imposta

occulta. Con il divorzio questa pratica non è più possibile: la Banca d’Italia non è più obbligata ad

acquistare i titoli di Stato per tenere bassi i rendimenti e può gestire la politica monetaria come

meglio crede; il Tesoro, non potendo più contare sull’acquisto dei titoli da parte della Banca d’Italia,

è costretto ad aumentare i tassi di interesse i quali, per essere appetibili per i risparmiatori, devono

essere nominalmente superiori al tasso di inflazione. Si mette così in moto un circolo vizioso debito/interessi/deficit/debito che nell’arco di pochi anni, fa appunto schizzare in alto il debito pubblico

rispetto al Pil.

© Mondadori Education

14

5. Il periodo repubblicano

L’inflazione, intanto, raggiunse all’inizio di questo periodo il livello record del 20%. Tuttavia, dopo

il divorzio, la Banca d’Italia fu in grado di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per raffreddare l’aumento dei prezzi.

Il 1980 è un anno chiave nello svolgersi delle vicende di politica monetaria e del cambio. ... La Banca d’Italia

si orienta anch’essa [come la Banca centrale americana] a una severa restrizione, innalzando il tasso ufficiale

di sconto e inasprendo il massimale imposto agli impieghi bancari.

A questi usuali strumenti la Banca aggiunge, questa volta, un’azione di nuovo tipo. Anzi, una non-azione.

Essa rifiuta di piegarsi alle pressioni speculative che vorrebbero in immediato e consistente scivolamento

del tasso di cambio, con un riallineamento delle parità centrali della lira nello SME, e la ripresa della vecchia

politica di integrale salvaguardia della competitività di prezzo delle imprese perseguita negli ultimi anni Settanta. Il nuovo sistema europeo di cambi rigidi viene usato come uno strumento di contenzione. ... Alla fine

del periodo qui esaminato (dicembre 1986) il tasso di cambio reale della lira, cioè il cambio medio depurato

dei differenziali di crescita dei prezzi dei manufatti, risulterà notevolmente apprezzato rispetto al livello di

partenza dello SME.

Questi andamenti del tasso di cambio, la generale impostazione della politica monetaria, sono la principale

determinante del notevole raffreddamento dell’inflazione dei primi anni Ottanta. Essi esercitano sui prezzi interni una doppia azione calmieratrice: direttamente, attraverso il costo dei prodotti importati; indirettamente,

premendo sui margini di profitto delle imprese e forzandole a ricercare risparmi sui costi, in primis nel costo

del lavoro19.

A partire dal 1986, dunque, l’inflazione iniziò a diminuire, sia per la politica monetaria seguita

dalla Banca d’Italia sia grazie al controshock petrolifero (la riduzione del prezzo del petrolio che

proprio a partire da quell’anno si verificò).

Dal 1987 al 1992, grazie alla riduzione dell’inflazione, la lira iniziò lentamente a rivalutarsi

all’interno dello SME. Il beneficio per le imprese della riduzione del prezzo dei beni importati

(e del petrolio in particolare) fu dunque in parte bilanciato dalla rivalutazione della lira ma, nel

complesso,

il guadagno di ragioni di scambio conseguente alla forte riduzione del prezzo del petrolio si riflesse nella seconda metà degli anni Ottanta in un considerevole aumento dei redditi reali e della domanda privata in tutti i

Paesi industriali. In Italia, tra il 1986 e il 1990 il Pil aumentò a un ritmo medio annuo del 3%. Non si colse tuttavia questa occasione per effettuare la correzione necessaria dei conti pubblici e fermare l’innalzamento del

debito, anche solo in rapporto al Pil. Nonostante l’espansione dell’economia, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche restò su livelli superiori al 10 per cento; anche al netto degli interessi (tra l’8 e il 10 per cento

del prodotto), le uscite seguitarono a superare le entrate, benché queste fossero aumentate, nel periodo, di

quasi quattro punti percentuali (dopo gli oltre cinque della prima parte degli anni Ottanta, in ampia misura

conseguenti all’operare dell’inflazione in un sistema progressivo di imposizione diretta: il cosiddetto fiscal

drag). Il settore pubblico continuò a distruggere risparmio, con spese correnti (cioè diverse dagli investimenti)

superiori alle entrate20.

5.5 Gli anni Novanta: la riduzione della produttività

Nel settembre 1992 la liberalizzazione dei movimenti di capitale a livello internazionale

permise una speculazione sulla lira che costrinse il governo a dichiarare l’uscita dallo

Sme, dato che non riusciva a garantire il cambio fisso.

19. ROSSI, S., La politica economica italiana 1968-1998, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 73-74.

20. SIGNORINI, F., VISCO, I., L’economia italiana, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 75-76.

© Mondadori Education

15

Storia economica italiana

D’altro canto, l’alto tasso di sconto tedesco, resosi necessario per far fronte alle spese della

riunificazione delle due Germanie, costrinse la Banca d’Italia a tenere elevato il proprio tasso di

sconto, per scongiurare fughe di capitali, e ciò comportò un forte aumento della spesa pubblica

per interessi.

Gli anni Novanta del Novecento hanno avuto un ruolo fondamentale nella nostra storia economica. In questo periodo, infatti, si sono verificati eventi che hanno modificato radicalmente il nostro

sistema politico; tali eventi si sono intrecciati con cambiamenti importanti nelle scelte di politica

economica sulle quali è ancora difficile dare un giudizio definitivo. Secondo alcuni, i cambiamenti

furono la causa del lento declino economico che da allora interessa il nostro Paese; secondo

altri, tali cambiamenti erano necessari per tentare di arginare un declino che, in loro assenza,

sarebbe stato ancora maggiore.

Ciò che è certo è che, a partire dagli anni Novanta, la produttività italiana comincia a crescere

sempre meno per cui da allora in poi il tasso di variazione del Pil del nostro Paese si va a collocare sempre al di sotto della media europea: quando il tasso di variazione del reddito medio

europeo cresce, quello italiano cresce di meno; quando il tasso di variazione del reddito medio

europeo diminuisce, quello italiano si riduce maggiormente.

Dalla prima alla seconda Repubblica

Cominciamo con l’analizzare i cambiamenti politici che hanno fatto parlare di passaggio da un

fase storica a un’altra, denominate prima e seconda Repubblica per indicare l’idea di un cambiamento totale del nostro sistema istituzionale.

Con il crollo del muro di Berlino, avvenuto nel 1989, la funzione anticomunista svolta dalla

Dc nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale perse di importanza e, di conseguenza, entrò in crisi il sistema delle relazioni politiche da lungo tempo operante.

Tale perdita di importanza, poi, è stata accentuata dal fatto che, nel 1991, il Partito comunista

si è sciolto e dalle sue ceneri sono nate due nuove formazioni politiche, una sola delle quali ha

conservato la qualifica di “comunista” (Rifondazione comunista). L’altra formazione politica nata,

il Partito democratico della sinistra (Pds), non solo ha escluso l’aggettivo comunista dal suo

nome, ma ha cambiato la stessa linea politica, perché si è presentata come una forza democratica progressista, che non aveva nel suo programma la fuoriuscita dal capitalismo, ma solo una

sua regolazione che consenta la tutela dei ceti sociali più svantaggiati.

La perdita di centralità nel sistema politico da parte della DC, d’altro canto, ha fatto venire a galla

una serie di questioni particolarmente importanti. La forte tassazione subìta dai ceti produttivi,

già mal tollerata di fronte a servizi pubblici poco efficienti, ha prodotto un malcontento diffuso

quando sono cominciate a emergere le illegalità compiute dalla classe politica.

Con la messa a nudo di questo meccanismo, emerso grazie all’indagine avviata da un gruppo

di magistrati milanesi (Borrelli, Di Pietro, Colombo, Davigo) e denominata Mani pulite, in quanto

tesa a riportare la legalità nel Paese di “tangentopoli”, il malcontento di ampi strati della società

civile ha raggiunto l’apice.

In questo clima sociale i partiti sono stati travolti da una burrasca di dimensioni inusitate per la

politica italiana e ciò li ha costretti a cambiamenti radicali.

© Mondadori Education

16

5. Il periodo repubblicano

Al termine di questa burrasca praticamente nessuno dei partiti che erano presenti all’Assemblea costituente è ancora in vita: nascono nuovi partiti e movimenti politici eredi dei

vecchi partiti, nascono nuove alleanze tra i nuovi soggetti e il panorama politico che ne

esce è totalmente diverso da quello presente solo pochi anni prima.

Ad accelerare questo processo di riorganizzazione hanno contribuito due referendum sulla legge

elettorale tenutisi nel 1991 e nel 1993.

In tali referendum hanno vinto coloro che sostenevano il sistema elettorale maggioritario e che,

pertanto, volevano eliminare il sistema proporzionale vigente in Italia fin dal 1948.

Per effetto di tutte queste spinte, il sistema politico italiano si è modificato. I partiti hanno

perso importanza e, al loro posto, si sono costituiti “nuclei”, “alleanze” e “poli”, intorno ai

quali i vecchi partiti si sono riorganizzati costituendo intese non solo ai fini elettorali.

Il 10 maggio 1994 il leader di una di queste nuove forze politiche emerse dalla riorganizzazione,

Silvio Berlusconi, ha dato vita a quello che si pensava fosse il primo governo della seconda Repubblica. Si pensava, cioè, che grazie al nuovo sistema elettorale e alla nuova situazione politica,

fosse arrivato finalmente il momento di avere dei governi stabili, la cui durata avrebbe dovuto

essere pari alla legislatura. Si pensava, inoltre, che si fossero create le condizioni per assicurare

un’alternanza delle diverse forze politiche al governo del Paese.

Di fatto, il 22 dicembre 1994, dopo soli sei mesi, il governo Berlusconi è stato costretto a rassegnare le dimissioni a causa della perdita dell’appoggio da parte della Lega Nord. Quest’ultimo partito, infatti, che alle elezioni si era presentato al Nord quale alleato di Forza Italia, ha

deciso di rompere l’alleanza a causa dei contrasti sempre più evidenti con la linea politica del

governo.

Dopo un governo tecnico, presieduto da Lamberto Dini, si sono svolte nel 1996 le nuove elezioni,

alle quali si sono presentati due raggruppamenti ancora più definiti: l’Ulivo e il Polo delle libertà.

Il primo raggruppamento era un’alleanza di centro-sinistra capeggiata da Romano Prodi. Di tale

raggruppamento faceva parte, oltre al Partito democratico della sinistra, anche il Partito popolare (erede della Democrazia cristiana).

Romano Prodi si è trovato così a dover gestire il passaggio dalla lira all’euro, stabilito con

il Trattato di Maastricht firmato nel 1992.

Il cammino verso l’euro

Nel 1992, nel momento stesso in cui l’Italia accettava di firmare il Trattato di Maastricht che

prevede il passaggio dalle diverse monete nazionali a un’unica moneta, l’euro, il Paese era stato

travolto da una speculazione internazionale che si era abbattuta sulla lira. La nostra moneta era

tenuta, in base agli accordi europei che avevano dato vita allo SME, a contenere le oscillazioni

del cambio entro una banda ristretta, ma la speculazione rendeva difficile il rispetto degli accordi. Per questo motivo il presidente del consiglio, Giuliano Amato, decide di dichiarare l’uscita

dell’Italia dallo SME, di consentire la svalutazione della lira e di varare una manovra di politica

fiscale fortemente restrittiva.

La svalutazione avvantaggia le nostre esportazioni e rilancia perciò la domanda aggregata, ma

può provocare un aumento improvviso dei prezzi. L’inflazione, però, pur accelerando, non raggiunge i livelli degli anni Settanta.

© Mondadori Education

17

Storia economica italiana

Una delle ragioni della crescita contenuta dell’inflazione è costituita dal contenimento del costo

del lavoro. La svalutazione, infatti, provoca un aumento dei prezzi dei beni importati e ciò causa

un aumento dei costi di produzione di molte imprese; se però il costo del lavoro presenta una

dinamica più contenuta dell’inflazione, l’impatto della svalutazione sui prezzi è minore.

Nel 1993, grazie ad accordi tra sindacati, governo e Confindustria, il costo del lavoro si

ridusse, permettendo alle imprese di contenere i prezzi e recuperare competitività sui mercati internazionali.

L’inflazione iniziò a discendere velocemente anche perché, a causa delle forti riduzioni del disavanzo del bilancio dello Stato che da questo periodo iniziarono a realizzarsi, si ridusse la domanda del sistema economico, e quindi alla riduzione dei costi si aggiunse la riduzione della

domanda che consentì una brusca frenata della crescita dei prezzi. Le manovre di bilancio, in

tal modo, però, raffreddarono fortemente la crescita del reddito e ciò provocò un forte aumento

della disoccupazione.

Tali manovre si resero necessarie per rispettare i vincoli posti dal trattato di Maastricht per entrare a far parte dei Paesi dell’area euro. In pratica il trattato ha introdotto i cosiddetti criteri di convergenza, ossia che per poter sostituire la moneta nazionale con l’euro occorresse, tra l’altro:

- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema

monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- un rapporto deficit/Pil non superiore al 3%;

- un rapporto debito pubblico/Pil non superiore al 60%.

L’Italia, nel 1992, non rispettava nessuno di questi tre parametri e, di conseguenza, si pensava

che non potesse entrare nell’area euro per la data stabilita per la verifica dei parametri.

Tale data era il maggio del 1998 con riferimento al bilancio dello Stato del 1997 che era diventato

di competenza del governo Prodi, entrato in carica a maggio del 1996. Il governo Prodi si impegnò in modo spasmodico per consentire all’Italia di essere tra i primi Paesi ad entrare nell’area

euro, nella convinzione che i benefici sarebbero stati molto forti per l’Italia.

A novembre del 1996 la lira rientrò nello SME e la manovra di bilancio fatta nel 1996 per il

1997 riuscì a ridurre il rapporto deficit/Pil dal 7,1% dell’anno precedente al 2,7%, al di sotto, perciò, della soglia fissata dal trattato di Maastricht.

Questo risultato, che consentì all’Italia di entrare subito nell’eurozona, fu ottenuto a costo di un

forte aumento della tassazione; la politica fiscale restrittiva, così realizzata, provocò una brusca frenata della crescita del reddito

Il tasso di inflazione scese rapidamente e i tassi di interesse si abbassarono drasticamente riducendo il peso degli interessi sul debito pubblico.

Nel 1997, come previsto dalla legge finanziaria dell’anno precedente, il rapporto deficit/PIL scese effettivamente sotto il 3%.

Anziché aprire una nuova fase di crescita economica, però, le manovre di riduzione del deficit e del debito pubblico avviate alla fine degli anni Novanta hanno innescato un processo

di progressiva riduzione della crescita economica.

© Mondadori Education

18

5. Il periodo repubblicano

Tale rallentamento, come già visto, è da imputare a una riduzione della produttività del lavoro che

si è unita alle politiche fiscali restrittive realizzate con un aumento della tassazione. Quando, nel

2008, è giunta in Europa la crisi finanziaria di origine americana, l’Italia era già in forte affanno e

la crisi ha prodotto effetti negativi maggiori rispetto ad altri Paesi europei.

Conclusioni: dal miracolo economico al lento declino

Le statistiche relative al prodotto interno lordo evidenziano nella storia del secondo dopoguerra due distinte fasi:

1) nella prima, che va dal 1945 al 1991, l’Italia attua un processo di convergenza rispetto agli altri

Paesi europei e rispetto agli Stati Uniti;

2) n

ella seconda, che inizia nel 1992 e continua ancora oggi, si realizza un’opposta fase di divergenza: il nostro Paese si allontana dagli altri Paesi europei e dagli Stati Uniti evidenziando

tassi di crescita sistematicamente più bassi di quelli registrati dagli altri.

La prima fase è conforme ai risultati della teoria economica secondo la quale nel lungo periodo

i Paesi che, nel processo di sviluppo, partono più tardi, crescono più di quelli che hanno iniziato

prima il processo di sviluppo, e si realizza quindi un processo di convergenza. Tale maggiore

crescita è dovuta al fatto che i Paesi che arrivano dopo possono godere dei miglioramenti tecnologici adottati da coloro che hanno “aperto la strada” dello sviluppo economico.

La seconda fase segnala un doppio processo di divergenza, dell’Italia rispetto agli altri Paesi

europei e dell’Europa rispetto agli Stati Uniti. Negli anni Novanta, infatti, emergono nel panorama economico mondiale nuovi protagonisti dello sviluppo economico, i cosiddetti Paesi Brics

(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) mentre si verifica un rallentamento del tasso di crescita

dei Paesi dell’Europa continentale e del Giappone; gli Stati Uniti, invece, continuano a crescere

a tassi elevati.

Questa diversa dinamica dei tassi di crescita del Pil porta l’Europa continentale ad allontanarsi dagli Usa, ma in Europa l’Italia si connota per ottenere risultati economici ancora più

negativi di quelli del resto del continente.

I risultati negativi ottenuti dal nostro Paese sono da imputare, come già detto, alla perdita di

competitività del nostro sistema economico che lo ha reso molto debole. Su un Paese già in

difficoltà si è poi scatenata la crisi finanziaria internazionale, iniziata nel 2007, che ha finito per

gettare il sistema economico in un baratro da cui sembra difficile uscire.

Diventa determinante, allora, cercare di capire quali sono state le cause specifiche di tale perdita

della competitività e, sulla base di questa diagnosi, individuare le possibili vie di uscita per interrompere il declino dell’economia italiana.

Un contributo molto importante in questa direzione è venuto dai numerosi studi che sono stati

compiuti in occasione dei centocinquant’anni dall’Unità d’Italia; in tale occasione, infatti, i maggiori enti di ricerca del nostro Paese hanno prodotto nuovi studi sul periodo storico che va dal

1861 al 2011. Tra questi spicca la Banca d’Italia, che ha affidato a un nutrito gruppo di storici

economici il compito di analizzare in modo specifico l’evoluzione economica del nostro Stato

unitario.

© Mondadori Education

19

Storia economica italiana

Presentiamo di seguito le conclusioni di tali studi, per ciò che riguarda la fase che si è aperta con

la firma da parte del nostro Paese del Trattato di Maastricht, nella sintesi fatta da Gianni Toniolo21.

1 L’affievolirsi della capacità di crescere

Perché l’Italia ha interrotto, in modo quasi improvviso, il percorso secolare di convergenza iniziato negli anni

Novanta dell’Ottocento e realizzato con tanto successo soprattutto nel mezzo secolo postbellico?

Il lavoro fatto consente di abbozzare una prima risposta.

Per farlo è necessario partire dal quadro internazionale nel quale si è collocata l’economia italiana prima e

dopo l’inizio degli anni Novanta. In quel torno di tempo, la nostra economia – come quelle degli altri Paesi – è

stata sottoposta a tre grandi shock: una rivoluzione tecnologica, una rapida apertura dei mercati internazionali di beni, servizi e capitali (che chiamiamo comunemente globalizzazione), e un’accelerazione dell’integrazione europea sino alla creazione dell’Unione Monetaria. Ciascuno di questi shock richiedeva un rapido adattamento, anzitutto culturale, da parte degli imprenditori, dei lavoratori, dei decisori politici che è come dire di

tutta la società. Non erano molti i Paesi europei pronti a realizzare questo processo di adattamento. Alcuni ci

riuscirono piuttosto bene, altri faticarono maggiormente. L’Italia è, tra i grandi Paesi europei, quello che meno

è riuscito a realizzare le riconversioni produttive, sociali e culturali necessarie a trasformare ciascuno dei tre

shock da condanna a occasioni da sfruttare per la crescita.

Tenuto conto dei nuovi caratteri dell’economia internazionale, la ricerca delle ragioni della perdita di capacità di

crescere da parte dell’Italia va fatta distinguendo tra: (I) fattori di crescita presenti fino agli anni Ottanta e ora non

più disponibili, (II) debolezze storiche della società e dell’economia che non hanno impedito (forse addirittura

favorito) la lunga convergenza ma che, nelle condizioni odierne, sono divenute potenti elementi di freno.

2 I fattori di crescita perduti

La nostra ricerca evidenzia un indebolimento quantitativo e qualitativo della grande impresa. L’Italia è sempre

stata, più di altri, Paese di piccole imprese: all’inizio degli anni Sessanta la dimensione media dell’impresa

italiana era di 49 addetti contro i 72 e 78 rispettivamente di Francia e Germania. Questa specificità non è

interamente negativa: ha dato nel passato e forse continua a dare al sistema produttivo italiano una flessibilità che si risolve in vantaggio competitivo. In tutti i Paesi d’Europa si è verificata negli ultimi decenni una

riduzione della dimensione media delle imprese ma il fenomeno è stato in Italia particolarmente pronunciato.

Nel 2008 la dimensione media delle imprese italiane era la metà di quella media dei cinque maggiori Paesi

dell’Unione Europea. La grande impresa è la principale produttrice di ricerca applicata, con effetti a cascata

sul resto dell’economia, è veicolo di investimenti diretti dall’estero, a loro volta tramite privilegiato del trasferimento di tecnologie. La diminuzione della capacità complessiva di ricerca e sviluppo, quando la produzione e

adozione rapida di nuove tecniche è diventata più importante che per il passato, non può che avere diminuito

la capacità sociale di crescita del Paese. Alla contrazione quantitativa si è aggiunto un deterioramento della

qualità della grande impresa, se è vero che tra il 2000 e il 2005 il prodotto per ora lavorata è diminuito di circa

il 20 per cento nelle imprese con più di 500 addetti. La breve ripresa del 2005-2007 è stata trainata da un

recupero di produttività nella grande impresa, a riprova del suo ruolo sistemico.

Un secondo elemento di debolezza emerso nell’ultimo ventennio come freno alla crescita è una finanza pubblica caratterizzata da spesa e debito elevati. Si tratta dell’esito finale di un lungo processo di deterioramento

della finanza pubblica che, iniziato alla fine degli anni Sessanta, non è mai stato corretto. L’Italia è arrivata

all’inizio degli anni Novanta con un rapporto tra debito e PIL superiore al 90 per cento, proprio la soglia oltre

la quale, secondo alcuni economisti, il peso del debito pubblico rallenta la crescita. Lungo tutto il rapido sviluppo postbellico il debito era stato mantenuto al di sotto del 90 per cento. È difficile stabilire “soglie” valide

per tutti i tempi e tutti i Paesi. In età giolittiana l’Italia aveva iniziato la propria convergenza, partendo da un

rapporto debito/PIL vicino al 120 per cento, era però credibilmente e concretamente impegnata a ridurlo

drasticamente. Anche se si ritiene arbitraria la soglia del 90 per cento, sussistono pochi dubbi che – a parità

di condizioni – un debito elevato costituisca un freno alla crescita: esso spinge verso l’alto i tassi di interesse,

richiede un’elevata tassazione e spesso, come nel caso italiano dell’ultimo decennio, si risolve in una riduzione del volume degli investimenti pubblici in ricerca e infrastrutture.

19. TONIOLO, G., L’Italia e l’economia mondiale 1861-2011, Banca d’Italia, 12 ottobre 2011, pp. 15-19.

© Mondadori Education

20

5. Il periodo repubblicano

Nel lungo andare minaccia il Welfare state, con potenziali effetti disgreganti sulla compagine sociale. Infine,

come sperimentiamo in questi mesi, in regime di perfetta mobilità internazionale dei capitali (una delle caratteristiche del mondo post-1991) un elevato debito pubblico espone il Paese a gravi pericoli qualora si instauri

nei mercati una percezione di fragilità della finanza pubblica.

Un terzo elemento di novità emerso per la prima volta alla fine degli anni Ottanta è la sopravvalutazione del

cambio reale, che era rimasto costantemente sottovalutato o vicino alla parità nel corso della precedente

storia economica. Nella nostra ricerca, argomentiamo che una sottovalutazione del cambio aiuta la crescita

spostando risorse dai settori naturalmente protetti che producono per il mercato interno a quelli orientati

all’esportazione e pertanto maggiormente sottoposti a stimoli per accrescere la produttività. Sosteniamo però

che questo effetto si è affievolito al crescere del reddito. Esso è stato probabilmente di qualche peso sino

all’inizio degli anni Settanta, in seguito lo è stato assai meno. È, pertanto, probabile che la novità storica di

un cambio reale sopravvalutato non sia stata elemento di freno alla crescita dopo il 1991. Più che una causa,

essa è un sintomo della malattia. A un cambio nominale che si apprezzava, l’Italia non ha risposto con un

aumento della concorrenza sul mercato interno, che avrebbe potuto mantenere il tasso di inflazione sotto la

media della zona euro, né con un contenimento del costo unitario del lavoro.

3 “Mali antichi” non più sostenibili

Dagli anni Novanta la crescita è stata rallentata soprattutto da antiche e diffuse debolezze del sistema economico italiano. Sorge subito la domanda: perché nel passato queste stesse debolezze non hanno frenato lo sviluppo mentre lo frenerebbero oggi? Per rispondere bisogna tenere conto di due grandi cambiamenti intervenuti

nell’ultimo ventennio.

(I) Anzitutto, è cambiato l’ambiente internazionale nel quale l’economia italiana deve competere, in seguito ai tre

shock ricordati sopra: globalizzazione, nuova tecnologia, mercato e moneta unica in Europa.

(ii) In secondo luogo, il successo stesso della lunga convergenza ha mutato le condizioni, i fattori, che ne consentono la prosecuzione. All’inizio degli anni Novanta, il divario nel prodotto per ora lavorata e nella produttività

multifattoriale dell’Italia rispetto ai Paesi più avanzati era molto limitato. Se un’economia lontana dalla frontiera

della tecnologia può sfruttare la propria arretratezza per crescere più rapidamente del Paese leader adattandone

la tecnologia alla propria dotazione di fattori e trasferendo lavoro da settori a bassa a settori ad alta produttività,

ciò è sempre meno possibile a mano a mano che l’economia stessa si avvicina alla frontiera. Vicino alla frontiera,

la crescita deriva soprattutto da istituzioni latamente intese: ricerca, capitale umano, infrastrutture materiali e

immateriali.

Per entrambi questi motivi, a partire dagli anni Novanta sono diversi dal passato i fattori che possono generare

sviluppo in un Paese come l’Italia della “seconda globalizzazione”. La lista degli elementi di debolezza dell’economia italiana, relativamente poco influenti nel passato ma diventati ora decisivi, è nota: non occorre ripercorrerla.

La nostra ricerca studia i principali tra essi nella loro genesi ed evoluzione. Per sintetizzarli, basta dire che l’Italia si

colloca al 24 posto sui 26 Paesi per i quali l’OCSE ha stilato un indice di “capacità di reggere alla globalizzazione”