SEMINARIO DI FILOSOFIA

IL SENTIMENTO DELLA FILOSOFIA

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” SCORDIA-ANNO SC. 2006-2007

Introduzione

Convinti che la buona, e per certi versi sorprendente, risposta avuta lo scorso anno non fosse

stata casuale e disposti a scommetterci verificando sul campo la natura del discreto successo di

allora, anche quest’ anno si è voluto riproporre un lavoro di seminario su temi filosofici scelti

stavolta dai docenti coinvolti.

Le adesioni registrate e la partecipazione sentita e goduta ci permettono di dire, a meno che

le nostre impressioni non siano state del tutto esageratamente infondate, che il discreto successo che

ha accompagnato la nostra prima esperienza non era da addebitare alla buona sorte ed a circostanze

quanto mai benevoli ma ad un reale interesse, se si vuole ad una intelligente curiosità, che allora

avevamo connotato, commentando tra di noi, come un insperato bisogno di filosofia.

Anche quest’ anno gli incontri, tre per ogni docente, ognuno della durata di due ore, si sono

svolti di pomeriggio e l’attività, iniziata a dicembre, si è conclusa nel mese di marzo.

Tema del seminario è stato “Il sentimento della filosofia”, modulato e scandito in tre fasi

durante le quali i docenti hanno curato gli argomenti da loro stessi proposti e che di seguito si

elencano secondo l’ ordine cronologico del loro svolgimento:

1. L’ amore, il desiderio, il corpo. Testi tratti da J.P.Sartre, L’ essere e il nulla. (Prof.

V.Cataldo)

2. Il desiderio e la noia. Testi tratti da S.Kierkegaard, Aut Aut. (Prof.ssa S.Giurato)

3. Esistenza e angoscia. Testi tratti da M.Heidegger, Essere e tempo. (Prof. B.Interi)

Ringraziamo gli studenti che hanno reso possibile questa esperienza e che, con la loro presenza,

nonostante gli impegni ed i momenti topici in cui alcuni incontri sono caduti, sembrano suggerirci

la possibilità che l’ attività di seminario, quale l’ abbiamo pensata, possa e debba continuare ancora

in futuro. Cogliamo l’ auspicio e con il presente testo, curato da alcuni studenti che hanno

partecipato al seminario, passiamo ai nostri ragazzi il frutto del loro e del nostro lavoro.

I docenti

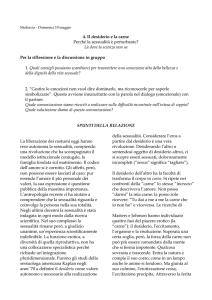

L’amore come impresa e conflitto

“Ciò che vale per me vale per gli altri” (J.P.Sartre, L’ essere e il nulla; parte terza, le

relazioni concrete con gli altri). Questo è il principio di ogni relazione mobile, secondo J.P.Sartre.

Per il filosofo francese ogni nostro atteggiamento nei confronti dell’ altro è guidato dal tentativo di

liberarsi dall’influenza d’ altri così come, allo stesso modo, altri cerca di liberarsi dalla mia

influenza. Tra noi e l’altro , infatti, poniamo solo le nostre aspettative, la nostra volontà, la nostra

soggettività, non considerando che anche l’ altro nel suo relazionarsi con me è portato

inevitabilmente a porre in primo piano la sua propria soggettività.

Ognuno di noi dunque vive come se l’unico scopo in ogni relazione mobile fosse il “liberarsi

dall’influenza d’altri” (ibidem) . In tal senso il rapportarsi ad altri genera un conflitto che quindi

viene a configurarsi come il senso originario dell’ essere per altri e dunque si riduce al tentativo da

parte della nostra autocoscienza di sottomettere la volontà e la soggettività dell’altro.

Ma la coscienza che l’essere umano ha di sé ( l’autocoscienza umana) necessita del riconoscimento

dell’altro nel cui sguardo egli coglie la propria immagine. Ed è dunque attraverso lo sguardo

dell’altro che mi scruta e mi giudica , che io acquisisco consapevolezza dell’altro. Quindi la mia

esperienza dell’altro nasce dal mio considerare l’altro come soggetto e quindi dal mio essere

oggetto per lui, essere visto da lui. In tal senso l’esperienza dell’altro è esperienza di uno sguardo.

Dal momento che tutto ciò che vale per me vale per l’altro, lo sguardo è la rivelazione di un’ altra

coscienza, di un’altra autocoscienza che come me trova il suo essere per altri nel mio

riconoscimento.

La rivelazione d’altri attraverso lo sguardo viene a configurarsi come una sorta di possesso,

dal momento che tale sguardo mi fa essere e mi definisce , collocandomi nel mondo e vedendomi

come io non mi vedrò mai.

L’ ideale dell’ amore

Per Sartre l’amore come relazione mobile primitiva con l’altro assume i caratteri di un’

impresa, in quanto altri per me non è che il tentativo di realizzare l’amore stesso.

L’amore però inevitabilmente, allo stesso tempo, genera conflitto in quanto è relazione fra due

coscienze libere.

Infatti, secondo quanto detto prima, l’altro , come libertà e coscienza, riconoscendomi è

fondamento del mio essere che così, consegnato all’ altro e determinato dalla libertà d’altri perde

consistenza per sé e diventa per me la percezione di un alcunché estremamente precario. Il sentire

precario il mio essere mi porta al tentativo di riprendere il mio essere. Ma non potrò realizzare tale

progetto se non mi impadronisco di questa libertà e non la riduco ad essere libertà sottomessa alla

mia libertà.

Per cui il progetto del soggetto di unirsi all’altro diventa desiderio dell’amante di possedere

l’amato conservandolo e rispettandolo nella sua libertà.

Quindi la prima contraddizione che genera il conflitto d’amore è data dal fatto che l’amante, che in

un primo momento voleva amare il partner come soggetto, manifesta subito dopo l’esigenza di

essere amato in modo assoluto. Inoltre anche l’amato come soggetto libero vorrà essere amato

sopra ogni cosa. L’unità con l’altro è ciò a cui l’amore tende, ma dal momento che tale unità

pretende la totalità, l’amante aspira a possedere l’altro non come puro oggetto, bensì come libera

soggettività. Quindi ciò che l’amante tende a compiere è il possesso della libertà altrui, pur

mantenendola come libertà: “l’amore vuole imprigionare la coscienza” (ibidem). Questo è ciò che,

per esempio, accade all’eroe di Proust, “il quale fa abitare con sé la sua amante e può vederla e

possederla in ogni momento. Inoltre nonostante egli l’abbia posta in una totale dipendenza materiale

è continuamente roso dalla preoccupazione. E’ infatti con la sua coscienza che Albertine sfugge a

Marcel ed è per questo che egli non ha tregua se non quando la contempla nel sonno” (ibidem). Per

cui chi vuole essere amato non vuole l’asservimento dell’essere amato, non desidera un amore che

sia un determinismo psicologico, ma pretende di “possedere una libertà come libertà” (ibidem).

D’altra parte l’amante vuole che la libertà che cerca di possedere come libertà non sia più

libera. L’amante pretende insieme che la libertà altrui tenda liberamente ad essere amore e

contemporaneamente, pretende che tale libertà si imprigioni da sé, quindi che l’amato rinunci da sé

alla sua libertà.

L’amante però non vuole essere ciò che “determina” la modificazione della libertà altrui, ma

esserne occasione unica. L’amante, infatti, pretende di essere per l’altro il mondo entro cui si muove

l’amato e non uno dei tanti oggetti del mondo.

Quindi ciò che l’amante esige dall’amato è esistere come limite oggettivo della libertà

dell’amato, limite che nasce contemporaneamente alla liberà di cui è limite e non sia una semplice

causa della limitazione di tale libertà.

L’amante pretende di essere delocalizzato, di essere posto al di fuori del mondo come

qualcosa di “eccezionale”. Ciò che l’amante esige, infatti, è di non essere visto come un “questo”

fra infiniti “questi” posti nel mondo, bensì come condizione dell’esistenza del mondo; “l’amante

vuole essere il valore che dà valore al mondo” (ibidem).

Ovvero l’amante vuole essere per l’amato il riferimento soltanto in relazione al quale ogni

cosa assume significato, limite di paragone attraverso cui la totalità degli altri enti assume

significato.

L’amante esige poi che l’amato sia libero, ovvero che il suo amore sfugga ad ogni

contingenza e relatività. Io devo essere scelto liberamente come amato e voglio che tale scelta non

avvenga fra altre possibili scelte. Io come amato pretendo che tale amore sia a priori e che quindi

esista da sempre e non sia determinato da particolari condizioni; esigo che la scelta dell’amante

abbia la caratteristica della necessità e non sia qualcosa la cui esistenza sia determinata dalla

contingenza degli eventi, amore che presuppone il mondo e a sua volta può esistere per gli altri.

L’amante, rifiutando qualsiasi contingenza, vuole che l’amato abbia fatto di lui una scelta

assoluta e quindi che l’esistenza dell’amato abbia come unico e necessario motivo il suo amore per

l’amante. Per l’amato dunque l’amante deve esistere perché fondamento della sua esistenza e dal

momento che è l’altro che mi fa essere, la mia esistenza è “chiamata”.

Inoltre essendo l’altro che mi dà l’essere, la mia esistenza diverrà pura generosità, ovvero

avrà come fine l’amato stesso.

Ogni mio gesto, ogni mio pensiero e ogni minima parte del mio corpo, avendo ricevuto

dall’altro l’essere e la ragion d’essere, saranno incessantemente dei doni che io faccio all’altro. Ed è

qui che si trova la gioia d’amore: il sentire la mia esistenza giustificata da una libertà assoluta che

essa condiziona allo stesso tempo.

Quindi, in definitiva, amare altri non è che “il progetto di farsi amare” (ibidem). Da qui

nasce l’ennesima contraddizione perché l’amante vuole che l’amato l’ami sopra ogni cosa, ma

contemporaneamente esige che l’altro non vivi il desiderio di farsi amare. L’amante esige che

l’amato riconosca in lui il limite della sua libertà, vuole che lo senta come la base su cui poggia la

sua esistenza. E quindi un amore del genere si riduce ad una pura esigenza dell’amante, esigenza

che imprigiona l’amante stesso.

Da qui l’alienazione della libertà dell’amante. Infatti l’essere dell’amante è alienato in

quanto egli cerca nell’amato il senso della sua esistenza: nell’altro egli cerca se stesso, nella

soggettività dell’altro egli cerca il fondamento della sua oggettività. ”Così nella coppia di amanti ,

ciascuno vuole essere l’oggetto per il quale la libertà dell’altro si aliena ; così ciascuno è alienato

solo in quanto esige l’alienazione dell’altro” (ibidem).

Il desiderio e il corpo

Il bisogno di riconoscimento dell’altro mi porta al tentativo di impossessarmi della sua

soggettività attraverso l’oggettività della sua coscienza, ovvero facendolo diventare oggetto.

Tale è il desiderio sessuale ovvero il progetto di incarnazione del corpo dell’altro e anche del mio.

Nel desiderio l’amante si fa carne per “appropriarsi della carne d’altri” (ibidem). Ma a sua volta la

carne dell’altro permette l’incarnazione dell’amante, ovvero lo fa sentire in quanto carne; permette

la rivelazione ( a se stesso) del suo corpo in quanto carne.

Quindi l’amante vuole impadronirsi del corpo dell’altro, ma tale corpo è voluto come carne.

Infatti il corpo d’altri non può mai essere percepito come oggetto isolato da relazioni esterne; il

corpo è sempre inserito in una molteplicità di situazioni e circostanze. La carne, invece, rivela la

presenza del corpo in quanto è pura contingenza. Proprio in conseguenza di ciò il desiderio sessuale

si configura come “un tentativo di svestire il corpo d’altri e di farlo esistere come pura carne”

(ibidem).

Questo progetto di incarnazione inizia la sua realizzazione con la carezza. La carezza, infatti,

non è semplicemente ”sfiorare”, in quanto essa ha invece la funzione di foggiare l’altro. Infatti

finché io non tocco l’altro, l’altro è per me corpo in situazione. Ma nel momento in cui lo tocco, egli

nasce con la mia carezza come carne. La carezza, dunque, isola il corpo dell’altro, lo spoglia della

sua azione e lo rivela come carne per me e per lui. Così carezza e desiderio diventano

indistinguibili: “il desiderio si esprime con la carezza come il pensiero con il linguaggio” (ibidem).

Ma nella carezza la rivelazione della carne d’altri avviene in modo assai particolare. Infatti

in essa l’amante non è corpo in situazione che fa nascere la carne d’altri, bensì corpo come carne;

per cui la rivelazione della carne d’altri si realizza attraverso la mia carne.

Nella carezza io realizzo un’azione sul corpo d’altri con la mia carne. Le mie carezze, dunque,

rivelano la mia carne in quanto essa è per l’altro carne che permette la sua incarnazione. Ne segue,

allora, che “il possesso” d’ altri non è che “un farsi carne reciprocamente” (ibidem). In definitiva

nel desiderio vi è il tentativo di “un invischiarsi della coscienza per realizzare l’incarnazione d’altri”

(ibidem).

Ma d’altra parte il desiderio è l’origine della sconfitta che conclude il progetto di

incarnazione, in quanto il desiderio è desiderio di incarnazione. Non è sufficiente, infatti, che io

abbia realizzato attraverso la carezza l’incarnazione dell’altro; il desiderio è volontà di impadronirsi

della coscienza fatta carne. Per cui dalle carezze si passa ad atti di possesso, di penetrazione, di

appropriazione. “Il mio corpo cessa di essere carne, ridiventa lo strumento sintetico che io sono”

(ibidem) attraverso cui io cerco invano e disperatamente di realizzare questo possesso, questa

penetrazione, questa appropriazione.

In altre parole di affermare la mia signoria sulla coscienza fatta oggetto e incarnata dell’

altro che intanto ridiventa corpo. Così il desiderio sessuale che si fa rapporto sessuale disincarna: io

cesso di essere carne e l’altro cessa di essere incarnazione e non è altro che un oggetto. Ciò porta al

dissolvimento di quello che era il fine del desiderio: il farsi reciprocamente carne.

Così io torno ad essere corpo in situazione di fronte ad una carne che non sento più attraverso la

mia carne, ma che è diventata pura proprietà di un oggetto. Da qui la sconfitta, la frustrazione del

desiderio, in quanto non avrò mai la certezza di aver realizzato un’ appropriazione . Per cui mi

ritrovo nell’atto di prendere qualcosa di diverso da ciò che originariamente desideravo prendere e da

ciò la mia sofferenza generata dalla mia incapacità di esprimere ciò che volevo prendere.

L’amore passionale, coniugale e religioso:scelte di vita e stadi dell’esistenza

Considerato da molti il padre dell'Esistenzialismo, Kierkegaard rivaluta nel suo percorso

filosofico l'esistenza del singolo rispetto all’umanità.

Il punto decisivo di dissenso con l’hegelismo, infatti, si ritrova nel fatto che per il danese “un

sistema logico è possibile, ma non è possibile un sistema dell'esistenza”. L'essere, dunque, non può

venire dedotto dal pensiero.

Nella vita di ciascun uomo il rapporto con l’altro è un cruciale momento di crescita

personale e di riconoscimento del sé, per questo, pur essendo Kierkegaard uno scrittore

essenzialmente religioso, una buona parte della sua opera è dedicata allo studio dell’amore ed alle

diverse forme nelle quali esso può presentarsi: effimero e fugace stordimento dei sensi, turbinoso

emergere della passione e dell’affinità elettiva, stabile legame matrimoniale reso ufficiale dal

sacramento o ancora salto nel buio e amore per Dio.

Lo stesso Kierkegaard, d’altronde, prima di operare la scelta decisiva e consacrare la sua vita a Dio

aveva sperimentato con intensità almeno le prime due tappe di questo percorso durante il suo

tormentato rapporto con Regina Olsen (le vicende di questo travagliato fidanzamento offriranno al

pensatore numerosi spunti di riflessione per il suo percorso filosofico).

Nella raccolta di scritti dal titolo “Enten-eller” (“Aut-aut”), pubblicata a Copenaghen nel 1843

troviamo due gruppi di carte: le carte di tipo A, testi di natura prevalentemente estetica, e le carte di

tipo B, di argomento etico.

Per Kierkegaard dunque l'esistenza umana è qualcosa che va al di là della sfera del pensiero

e della razionalità, essa ha una dimensione essenzialmente pratica, si fonda su un impegno

esistenziale dell'individuo e su una continua proiezione di sé verso le alternative che si propongono.

In “ Enten-Eller” egli descrive quest'impegno come possibilità di scelta tra diverse dimensioni

dell'esistenza.

Quando Kierkegaard parla di stadio estetico, tuttavia, non vuole affatto indicarci qualche

particolare fenomeno artistico ma presentare uomini che hanno cercato di fare della loro vita

un'opera d'arte. Essi vivono solo ed esclusivamente per il piacere. All'interno di questo stadio o

tipologia dell’esistenza egli individua due figure di riferimento: il seduttore immediato erotico e il

seduttore psichico.

La figura del seduttore immediato erotico è rappresentata magistralmente dal personaggio

del Don Giovanni di Mozart, mentre per ciò che riguarda la seconda tipologia di seduttore, quello

psichico, l'esempio rappresentativo è quello di Giovanni del “Diario del seduttore”. Mozart ha un

ruolo fondamentale nella vita di Kierkegaard, tanto che egli presenziò più volte a rappresentazioni

delle sue opere. “Ti devo il non aver trascorso la vita senza che qualcosa fosse in condizione di

scuotermi. Ti ringrazio perchè non morirò senza aver amato”. Con queste intense parole il filosofo

descrive il suo rapporto con il compositore e sottolinea l’importanza che ha avuto nella sua vita. Il

Don Giovanni presenta la figura di un uomo che seduce indistintamente più di una donna, nella

speranza di trovarne una che incarni in modo perfetto il suo ideale. Si tratta di un tipo di seduzione

non calcolato ma spinto solo dal puro desiderio. Poiché ci troviamo fuori dalla sfera etica, non ci si

chiede se le azioni del Don Giovanni possano ritenersi giuste o sbagliate. Essendo un seduttore

immediato, questa sua spontaneità si può comprendere meglio attraverso la musica. Infatti questa è

un fluire di sensazioni che permette di cogliere in pieno la sensualità erotica.

Nel Don Giovanni i concetti di sensualità e di cristianesimo sono strettamente correlati, nel

senso che la categoria della sensualità nasce con il cristianesimo. Quest'ultimo, escludendo gli

aspetti dell'erotico e della sensualità dalla sfera etica, crea delle categorie a sé stanti. All'interno di

queste categorie individuiamo tre particolari momenti del desiderio:

− il primo momento corrisponde allo stadio sognante, in cui il desiderio non si è ancora separato

dal soggetto (ne è esempio la figura del paggio ne “Le nozze di Figaro”).

− il secondo momento corrisponde allo stadio cercante, in cui desiderante e desiderato sono divisi,

ma il desiderante è inconsapevole di cercare il desiderato (“Flauto magico”, l'uccellatore

Papageno).

− il terzo momento, o stadio desiderante, rappresenta la fase in cui il desiderante, già separato dal

desiderato, è cosciente di cercare l'oggetto desiderato (“Don Giovanni”). Egli gode della

soddisfazione del desiderio.

Al contrario del seduttore immediato, che agisce spontaneamente, quello psicologico tende a

progettare dei piani, al fine di conquistare le donne, spinto solo ed esclusivamente dal proprio

narcisismo e dalla sua volontà di dominio. Egli pianifica la tattica di conquista che si ripete

indistintamente con ogni “vittima”. Nel “Diario del seduttore” il protagonista Giovanni cerca di

conquistare una giovane diciassettenne di nome Cordelia Wahl. All’inizio Giovanni non conosce

ancora la fanciulla, intravista per strada mentre si accinge a scendere da una carrozza, ma in breve

tempo riesce ad infiltrarsi nella sua vita e ad instaurare rapporti non solo con lei ma anche con gli

altri membri della sua famiglia. Cordelia ammaliata dall’abilità dialettica di Giovanni accetta di

fidanzarsi con lui, ma giorno dopo giorno con le sue lettere il seduttore la plagia. Affermando che

l'amore non ha bisogno di istituzioni o regole, come il fidanzamento, il giovane convincerà Cordelia

a rompere il fidanzamento di sua volontà e a concedersi a lui al di fuori delle regole dell’etica e

della morale corrente. Questa tipologia di seduzione ed il piacere che ne deriva sono però

completamente diversi dal caso esaminato in precedenza: qui quello che viene messo in atto è un

gioco di potere e il piacere deriva non tanto dal possesso fisico, quanto dalla capacità di

impadronirsi dell’anima della donna desiderata.

All'interno di questo stadio, sia che si parli di seduzione immediata sia che si insceni una

seduzione psichica, vi è però una contraddizione ineliminabile che è rappresentata dalla noia. Essa

entra in gioco poiché il seduttore, nell'atto di conquistare, utilizza metodi che si ripetono

continuamente e che alla fine riportano continuamente il protagonista al proprio vuoto interiore ed

al proprio tedium vitae.

Per introdurre l'apologia del matrimonio Kierkegaard si serve invece della storia di un gruppo di

ragazzi che una sera s'incontrano, bevono, discutono e prima di rientrare in casa, incontrano una

coppia di sposi che prendono il tè (gli argomenti sono trattati nei testi di “In vino veritas” e in

“Apologia del matrimonio. In risposta alle obiezioni di un marito”, entrambi contenuti nell’opera

“Stadi sul cammino della vita”). Uno dei giovani (Victor Eremita, pseudonimo sotto il quale si cela

lo stesso autore) ruba un fascio di fogli all'uomo, il giudice Guglielmo. Già da una prima lettura

risulta chiaramente di cosa si tratta: è una vera e propria l'apologia del matrimonio e per

Kierkegaard anche la risposta del giudice Guglielmo alla figura del seduttore.

Per il giudice il matrimonio è e sarà sempre il più importante viaggio di scoperta che un uomo possa

intraprendere. Qualsiasi altra forma di conoscenza della vita è superficiale se rapportata a quella di

un marito, poiché egli è l'unico ad aver conosciuto la vita nel modo più giusto e profondo. Il

carattere divino del matrimonio trasforma, miracolosamente, le piccole cose in importanti.

Infatti la vita matrimoniale, seguendo il suo corso, da più significato a ciò che era privo di senso per

chi affronta i rapporti in modo superficiale.

Credere è necessario poiché un marito che non crede è il più noioso dei compagni; la fede è l'unico

requisito e la sola cosa che compensa di tutto. C'è una sola qualità che rende il marito amabile ed è

la fede, la fede assoluta nel matrimonio. Inoltre, all'interno dell'innamoramento il giudice individua

due tappe: la seduzione ed il matrimonio. La sostanziale differenza sta nel fatto che il seduttore

viene individuato solo in un secondo momento mentre, la scelta del matrimonio, riguarda una

decisione immediata. In ultima analisi la donna è vista come una benedizione per la persona a cui

appartiene e col passare del tempo la sua bellezza viene esaltata soprattutto dalla maternità.

Tuttavia anche lo stadio etico ha in sé una insanabile contraddizione: il marito fedele sa di non poter

aderire in modo perfetto all’ideale etico ed avverte continuamente dentro di sé una insuperabile

tendenza al peccato. Anche lo stadio etico, dunque risulta essere una scelta di vita insoddisfacente

ed inadatta a risolvere la noia e l’inadeguatezza.

L’ultima tipologia di esistenza esaminata da Kierkegaard è quella che, superando lo stadio

etico, passa allo stadio religioso e offre così una nuova e radicale alternativa ai due modi di vivere

esaminati in precedenza. Si tratta ancora una volta di una scelta aspra e tormentata. E’ un dramma

ed una ricerca ansiosa di Dio attraverso una disperazione radicale. In “Timore e Tremore”

Kierkegaard parla di questo terzo stadio, facendo un paragone tra paradosso e scandalo. Si tratta di

compiere una scelta, quella decisiva: rifiutare Dio e gridare allo scandalo, oppure compiere il

“salto” rinunciando alla propria razionalità in quanto il cristianesimo, per l’autore, è una religione

irrazionale ed inspiegabile (qui sta proprio il paradosso poiché un uomo razionale deve rinunciare

alla sua razionalità). L’uomo ha quindi la possibilità di scegliere: compiere o meno questo salto; chi

decide di non compiere il salto, e quindi di negare Dio, per Kierkegaard, è il peggiore dei peccatori.

Secondo il filosofo, l’uomo disperato che comprende il suo essere finito e, pur essendo

consapevole di esserlo, sceglie di non annullarsi nelle mani di Dio e di non rinunciare alla propria

ragione, compie indubbiamente il peccato più grave. Emblema di questo terzo stadio è Abramo il

quale compie il salto fidandosi di Dio e rinunciando alla propria razionalità. Egli infatti, per volere

di Dio, decide di sacrificare suo figlio Isacco ma, alla fine, Dio lo grazia proprio per la fiducia che

Abramo aveva riposto in Lui E questa è per il filosofo danese la più elevata e significativa forma

dell’ amore, quella che ci porta ad annullarci nelle mani di Dio e a dare un significato autentico alla

nostra esistenza.

Ogni uomo, dunque, per Kierkegaard deve decidere come vuole vivere la sua vita, invece di

andare passivamente alla deriva lasciandosi semplicemente scivolare lungo il “fiume

dell’esistenza”.

Nell'opera “Il concetto dell’angoscia”, Kierkegaard parla dell'angoscia come sentimento

connesso alla possibilità, in quanto aprendo le porte a tale sentimento l’uomo si rende conto del suo

essere finito. Questo perché egli definisce l’ angoscia come il sentimento che nasce quando ci

poniamo nei confronti del mondo e lo considera il sentimento fondamentale che spinge l’uomo a

compiere il salto. Solo quando sveliamo tale sentimento, ha inizio il nostro rapporto con l’ infinito.

Anche la disperazione è per il danese un sentimento “utile” a comprendere la nostra finitudine e

l’esigenza di scegliere Dio. Nell’introduzione all'opera omonima egli parla della “malattia mortale ”

attraverso l’esempio biblico di Lazzaro, dicendo che per il cristiano la vera malattia mortale non è

quella che porta alla morte: perché mai Cristo avrebbe resuscitato Lazzaro se alla fine, egli sarebbe

dovuto morire nuovamente? La morte fisica non è la fine di tutto, è solo la morte della parte

corporea dell’essere umano; essa, intesa dal punto di vista cristiano, è come “un nulla compreso

nell’eterno”. Per questo la morte non è considerata la malattia mortale, e non lo sono neppure le

sofferenze terrene come ad esempio la povertà, la miseria, i tormenti o i lutti; e anche se una pena

inflitta sulla terra fosse talmente grave da farci pensare che sia peggio della morte essa,

cristianamente parlando, non sarebbe una malattia mortale. Il cristiano ha scoperto una ricchezza

cui l’uomo ignorava l’ esistenza, tale ricchezza è proprio la consapevolezza della vera malattia

mortale. Ma se la malattia mortale non è la morte e non porta alla morte, cos'è per Kierkegaard la

vera malattia mortale? Letteralmente la malattia mortale è una malattia il cui esito è la morte, ma

ciò di cui parla l’ autore non può essere definito tale. La disperazione in teoria non si potrebbe

definire vera e propria malattia mortale perché essa non porta alla morte, ma per Kierkegaard questa

è la malattia mortale in quanto il disperato porta sempre con se il tormento della disperazione. Il

filosofo scriveva: “ …il tormento della disperazione è proprio non poter morire…quando il

pericolo è così grande che la morte è diventata la speranza, la disperazione è l’assenza della

speranza di poter morire.” Con quest'ultimo passaggio si comprende il perché la disperazione

venga definita malattia mortale. La disperazione è anche autodistruzione ma un’ autodistruzione

impotente in quanto l’ Io è incapace di fare ciò che esso stesso vuole, cioè distruggersi. Infatti

“…chi si dispera si dispera per qualche cosa. Così sembra per un momento; ma è soltanto per un

momento, perché nel momento stesso si mostra la vera disperazione o la disperazione nella sua

verità. Disperandosi per qualcosa, egli, in fondo, si dispera per se stesso e ora vuole liberarsi da se

stesso.”

Inizialmente ci disperiamo apparentemente per qualcosa ma in realtà ci disperiamo per noi stessi,

infatti la disperazione è proprio il rapporto che ha l’Io con se stesso. La disperazione è, dunque, un

conflitto dell'Io: alienazione totale da se stesso da un lato, l’impossibilità di diventare totalmente

se stesso dall'altro.

La vita di ogni uomo è quindi imperfetta e finita ed il singolo si strugge nell'incessante

ricerca della perfezione non comprendendo che sono proprio le imperfezioni e le assurdità della

nostra vita che ci mettono in condizioni tali da compiere quel “salto” che, solo, ci consentirà di

raggiungere una dimensione autentica dell’esistenza.

Le sofisticate analisi che Kierkegaard ci propone sui diversi stadi della vita e sulle diverse

tipologie di “amore” che l’uomo può sperimentare, le riflessioni sull'esistenza umana, che oscilla

spesso tra angoscia e disperazione, hanno indubbiamente avuto importanti e forti ripercussioni sulla

filosofia, ma anche sulla letteratura, sulle arti e nella società del ‘900.

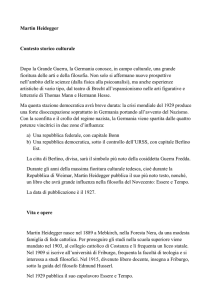

L’essere e il sentimento dell’esser-ci

L’Esistenzialismo è una corrente di pensiero che accentua i temi dell’esistenza concreta

rompendo gli schemi tradizionali. Ad emergere sono gli aspetti drammatici dell’esistenza, nascenti

soprattutto dalla crisi che caratterizzò il periodo compreso fra la fine della prima guerra mondiale e

la seconda. Infatti l’esistenzialismo prende la connotazione di “filosofia della crisi” o di una sorta di

filosofia anti-progressista che scaturisce appunto dal tramonto degli ideali positivistici.

Il disorientamento che pervase il mondo occidentale a partire dagli anni ’20 aveva creato un

ambiente favorevole allo sviluppo dei temi che sono stati tipici della filosofia esistenzialista, aspetti

negativi connessi con la condizione umana come la morte, l’angoscia e la paura.

Fra tutti i pensatori contemporanei colui che riuscì meglio a mettere in risalto la tragicità

dell’esistenza fu Martin Heidegger, ritenuto padre dell’esistenzialismo da tutti tranne che da se

stesso che anzi cercava di distanziarsene.

I disordini causati dal totalitarismo, ideologia che si affermò in primo luogo in Germania, paese

natale di Heidegger (1889-1976), influenzarono profondamente il suo pensiero. Ciò si evince nel

momento in cui Heidegger, nominato nel 1933 rettore dell’Università di Friburgo dove aveva

studiato, pronunciò il suo discorso ufficiale esprimendosi favorevole al partito nazionalista fondato

da Adolf Hitler, salito al potere l’anno precedente. Heidegger nell’ideologia nazista vedeva le basi

di una rigenerazione culturale, motivo per cui invece perse la stima dei suoi amici intellettuali che

lo etichettarono e allontanarono.

L’opera che più fa propri i temi dell’esistenzialismo heideggeriano è Essere e Tempo

risalente al 1927 e non terminata per l’inadeguatezza del titolo alle tematiche sviluppate dal

filosofo.

Quest’opera doveva costituire la prima parte di un’ontologia che evitasse l’errore attribuito da

Heidegger alla metafisica di origina platonica di trattare l’essere come una sorta di cosa. Infatti da

Platone in poi si sarebbe commesso un arbitrio nella ricerca del senso dell’essere, fulcro della

filosofia di Heidegger: il problema dell’essere è stato camuffato, manipolato, l’uomo si è sostituito

alla ricerca del senso dell’essere.

Per i presocratici l’essere si identificava con la verità, dal greco A-LETHEIA letteralmente NONNASCONDIMENTO; Platone sovverte tale concezione individuando l’essere nell’EIDOS,

nell’IDEA. L’uomo non è più verità che si manifesta ma è colui che presenta la verità che più gli

conviene, errore che Heidegger individua nell’epoca moderna, in cui domina il pensiero di una

tecnica che manipola le cose, il pensiero calcolante, che non è più in grado di trovare o conferire

senso a queste cose.

Per Heidegger trovare senso significa dunque aprirsi di nuovo all’essere, alla “ricerca del senso

dell’essere perduto”, disporsi in ascolto dell’essere. Bisogna dare spazio a un pensiero

rammemorante, non razionale, un pensiero disposto a cercare, a ritornare alle origini, alla verità.

Tutto il periodo della metafisica, della modernità, è dunque il lungo periodo dell’oblìo dell’essere.

Heidegger invece con Essere e Tempo vuole riappropriarsi del senso dell’essere, ma per far ciò

bisogna liberare la mente dai pregiudizi, primo fra tutti quello di ritenere l’essere “ovvio”, evitando

di renderlo il più universale e vuoto dei concetti.

Heidegger mette in risalto come ogni cercare riceva la sua direzione preliminare dal cercato. Il

cercare, in quanto essere, mira intenzionalmente al senso dell’essere, oggetto della sua ricerca. In tal

modo la sua ricerca non è altro che cercare presso qualcuno. Al cercare appartiene quindi, oltre il

cercato, l’interrogato, che è l’ente (qualunque cosa esista) inquisito intorno al suo essere.

“Ma presso quale ente deve essere carpito il senso dell’essere? Il punto di partenza è indifferente

oppure esiste un determinato ente che può vantare al proposito un primato?”

La risposta è da individuare in quelli che sono i momenti costituitivi del cercare e nello stesso

tempo modi di essere di un determinato ente, quali la penetrazione nell’essere, la comprensione e il

possesso concettuale del suo senso, la possibilità di una retta scelta dell’ente e l’indicazione della

via d’accesso a questo ente.

Questo ente che fra le altre possibilità ha quella del cercare siamo noi stessi e Heidegger lo indica

col termine Esser-ci (DA-SEIN). L’analisi del senso dell’essere diviene perciò, preliminarmente,

analisi di colui che lo cerca. La comprensione dell’essere, è, nel contempo, una determinazione

dell’essere dell’Esser-ci. Questo a sua volta ha il suo modo di essere nell’esistenza.

Il sentimento dell’essere-con-gli-altri tra esistenza autentica e inautentica

L’elemento caratterizzante dell’esistenza umana è l’essere-nel-mondo, l’essere in rapporto

con gli altri esseri, uomini e cose. Tale rapporto è anzitutto apertura verso il mondo degli oggetti

che per l’individuo si identifica con l’utilizzabilità degli stessi oggetti; in secondo luogo è apertura

verso gli uomini in quanto come uomini siamo anche essere-con-altri allo stesso modo in cui siamo

essere-nel-mondo: la costituzione dell’individuo dunque non è solo il Da-sein (Esser-ci), ma è

anche il Mit-sein (Essere-con). È l’essere-nel-mondo non come pura collocazione spaziale ma come

esistente, aperto al mondo nella situazione emotiva di chi è “gettato”. Gettato in quanto progetto

mandato al mondo per scelta di altri, un essere progettato e progettante, perché una volta giunto al

mondo diviene atto a progettare la sua esistenza. Il progettare non ha nulla a che vedere con

l’escogitazione di un piano mentale in conformità al quale l’Esser-ci edificherebbe il proprio essere,

ma è una struttura insita nella comprensione, che a sua volta è il voler comprendere da parte

dell’Esser-ci il suo stesso progetto.

L’uomo comunque è possibilità di scegliere ciò che è più consono al suo futuro. La scelta

più importante che è chiamato a compiere riguarda la sua esistenza: sta a lui decidere se vivere in

maniera inautentica o autentica. Un’esistenza autentica è vissuta in modo proprio, caratteristico,

diversamente da quella inautentica, esistenza che invece non appartiene all’uomo.

Quest’ultima infatti porta l’uomo a rapportarsi con gli Altri considerandoli come strumenti

utilizzabili al fine di paragonarsi a loro. Dunque in tale rapporto l’Esser-ci non è se stesso, il suo

metro di misura sono gli Altri, lui si modella su loro pur non avvertendo questo senso di

contrapposizione commisurante che lo fa muovere nella soggezione agli Altri, nello sforzo di

portare il proprio Esser-ci al livello o al di sopra degli Altri, dominato dalla preoccupazione di

distinguersi.

Ma ciò non significa che gli Altri siano dei determinati Esser-ci, al contrario essi sono

anonimi, interscambiabili. In questa irrilevanza e impersonalità gli Altri si identificano con un

“Chi” neutro, il “Si” che esercita la sua autentica dittatura sull’Esser-ci. Il Si prescrive il modo di

essere della quotidianità perché ha già sempre anticipato ogni giudizio e ogni decisione sottraendo

ai singoli Esser-ci la propria responsabilità. In tal modo l’uomo vede e giudica come Si vede e Si

giudica.. Ma Chi vede e giudica? Il Si è sempre stato e tuttavia non è mai stato nessuno, o meglio, è

il nessuno a cui ogni Esser-ci si abbandona nell’indifferenza del suo essere-assieme. “Ognuno è gli

Altri e nessuno è se stesso”.

Proiettato e preso nelle trame del mondo l’Esser-ci vive condannato al circolo

dell’inautenticità per essere accettato dagli Altri, irretito dalla “chiacchiera”, dal parlottare confuso

ed anonimo in cui si svolge la vita collettiva, fino a quando compie una scelta sottraendosi al Si, alla

sua spersonalizzazione, riassumendosi delle responsabilità.

Morte, angoscia e attesa: sentimento autentico dell’esserci

Tutto conduce l’uomo all’inautenticità del vivere, anche la vita morale. Tutto, tranne il

morire. Per Heidegger infatti vive in modo autentico solo colui che sceglie di vivere il suo carattere

di ente cosciente che progetta e pensa al futuro, consapevole della possibilità di Essere-per-lamorte. La morte sovrasta l’Esser-ci, essa è una possibilità di essere che l’Esser-ci stesso deve

sempre assumersi da sé in quanto è la possibilità di non-poter-più-esserci, ovvero la “possibilità

dell’impossibilità delle possibilità”. Perchè il morire, la possibilità e l’inevitabilità del morire, sono

gli unici aspetti dell’esistenza che staccano l’individuo da quella trama di relazioni che lo

“svuotano”. Il morire pone, cioè, l’uomo di fronte al nulla, lo mette in discussione come esistente.

Lo stesso termine esistere, da EX-SISTERE indica il “venir fuori da”, questo emergere dal

nulla, in cui l’esistenza si trova sempre sospesa. Così la morte si rivela come la possibilità più

propria, incondizionata e insuperabile dell’Esser-ci. Se l’Esser-ci esiste è anche già “gettato” in

questa possibilità. Ma dal momento che l’uomo comprende la morte come sua più propria

possibilità si angoscia. L’angoscia arresta ogni altra possibilità ed è la situazione emotiva che fa

cogliere all’uomo l’essenza dell’Esser-ci.

L’angoscia però non deve essere confusa con la paura davanti al decesso, in quanto la paura

è l’angoscia del Si, banalizzata, ridotta ad un fatto di comune accadimento.

Un essere-per-la-morte è l’accettazione della sua finitezza e l’anticipazione del suo non-poter-piùessere. Nella scoperta anticipante di questo poter essere, l’Esser-ci si apre a se stesso nei confronti

della sua possibilità estrema.

Un modo con cui l’Esser-ci si rapporta al possibile nella sua possibilità è l’attesa. Ogni

attesa comprende il suo possibile a partire dal “se” dal “quando” e dal “come” esso sarà realmente

presente. L’attendere non è soltanto attesa della realizzazione del possibile ma è essenzialmente un

essere attento ad essa. Questo modo di essere per la possibilità costituisce l’anticipazione, e quando

l’uomo riesce a scegliere la possibilità della morte in maniera anticipata si salva.

“L’ a n t i c i p a z i o n e s v e l a a l l ‘ E s s e r – c i l a d i s p e r s i o n e n e l S i s t e s s o

e…l o p o n e i n n a n z i a l l a p o s s i b i l i t à d i e s s e r e s e s t e s s o, i n u n a l i

b e r t à a p p a s s i o n a t a, a f f r a n c a t a d a l l e i l l u s i o n i d e l S i, e f f e t t i v a, c

e r t a d i s e s t e s s a, p i e n a d i a n g o s c i a : LA LIBERTA’ PER LA MORTE!”

Il momento della decisione anticipatrice è quello in cui di fronte alla dispersione della

personalità nel mero presente l’individuo prende coscienza della dimensione costituitiva della

temporalità che caratterizza l’esistenza umana. Temporalità come orizzonte dell’essere, che

analogamente all’esistenza può essere vissuta in modo inautentico e in modo autentico.

Il tempo inautentico è pervaso dalla continua paura nell’attesa del momento esatto della morte

mentre quello autentico è sempre un’attesa, ma esattamente una consapevole anticipazione

dell’estrema possibilità, pervasa dunque dall’angoscia.

Linguaggio,poesia e sentimento: il destino dell’esserci

L’interrogativo con cui si apre essere e Tempo, quello relativo all’essere e al senso

dell’essere, resta, comunque, senza risposta. Lo stesso Esser-ci si conferma incapace di manifestare

l’essere, di dire quale sia il suo senso. Di qui, si ha una svolta nella riflessione di Heidegger, il quale

interrompe l’opera in quanto riconosce una sconfitta da parte del linguaggio che non è in grado di

esprimere l’essere.

La svolta (Kehre) di Heidegger consiste nell'instaurare un rapporto diverso tra pensiero ed

essere. L'essere allora non potrà più essere pensato metafisicamente come presenza, ma viene inteso

come luce, come illuminazione, nel senso che è proprio della luce lasciar apparire le cose proprio

perché essa non appare direttamente. Così è dell'essere: fa apparire gli enti, lascia sussistere la

storia, solo in quanto a sua volta si cela, si nasconde.

Se l'essere può rivelarsi attraverso le cose e gli eventi, l'uomo può coglierlo solo se si

abbandona al dis-velamento dell'essere come tale. Ma il dis-velamento dell'essere non può mai

essere totale o diretto. L'esistenza è allora stare alla luce dell'essere, per cui l'uomo diventa il pastore

dell'essere e la sua dignità consiste "nell'essere chiamato dall'essere stesso a far la guardia alla sua

verità". L'uomo deve mettersi in ascolto del linguaggio dell'essere e affidarsi ad esso. L'essere parla

all'uomo attraverso il linguaggio o, meglio ancora, attraverso la sua forma più autentica, che è la

poesia. La poesia è intesa da Heidegger come annuncio, appello, ed usa l'uomo come suo

messaggero. L'uomo deve ascoltare il linguaggio nella sua originaria poeticità, cioè nella sua forza

fondante e creativa. Il linguaggio diventa “templum”, casa, dimora dell’essere.

In quanto è ascolto del linguaggio, il pensiero è ermeneutica. Ermeneutica, cioè

interpretazione, incontro con il linguaggio, è allora la stessa esistenza nella sua dimensione più

autentica. L'ermeneutica a cui pensa Heidegger è quella che è capace di interpretare la parola senza

consumarla o esaurirla, rispettandola nella sua natura. In questo senso va anche intesa l'insistenza di

Heidegger su nozioni come quella di silenzio e di ascolto del silenzio. Il che non è da vedere come

misticismo, ma corrisponde al riconoscimento che l'appello a cui rispondiamo deve essere lasciato

valere come appello: il pensiero ermeneutico intende proprio lasciar essere altro l'altro.

“Il cantare e il pensare sono ceppi ravvicinati della poesia”

“La via e il pensare sospeso

il pensiero e la parola autentica

s’incontrano in un cammino.

Va, errore e domanda sopporta

lungo il tuo unico andare”

“La natura poetica del pensiero è ancora

avvolta nell’ombra.

Ora essa si manifesta,

assomiglia per lungo tempo all’utopia

di un intelletto semipoetico.

Ma il poetare pensante è, in verità,

la topologia dell’essere

Esso indica il luogo

ove dimora la sua essenza.”

“La parola del pensiero dimorerebbe tranquilla

nella sua essenza soltanto

se divenisse incapace di dire ciò che deve rimanere non

detto.

Che mai ci sia, da sempre e all’improvviso,

un pensiero nel cui stupore potremmo misurare il profondo?”

Il brano di seguito riportato sembra riassumere interamente l’inquietudine e, insieme, la misteriosità

del pensiero dell’ultimo Heidegger:

“…e a che i poeti in tempo indigente?”, domanda l’elegia di Hölderlin Pane e vino. Noi oggi a

mala pena comprendiamo la domanda. Come vogliamo capire la risposta che dà Hölderlin?

“…e a che i poeti in tempo indigente?” La parola “tempo” si riferisce all’evo del mondo a cui noi

stessi ancora apparteniamo. Con l’apparizione di Cristo e il sacrificio della sua vita è cominciata,

secondo l’esperienza storica di Hölderlin, la fine del giorno degli dei. E’ infine venuta sera. Da

quando i “tre in uno” - Ercole, Dioniso e Cristo – hanno abbandonato il mondo, la sera del tempo

del mondo declina verso la sua notte. La notte dl mondo propaga le sue tenebre. L’evo del mondo è

determinato dall’assenza del Dio, dalla “mancanza di Dio”. La mancanza di Dio esperita da

Hölderlin, tuttavia, non nega che nei singoli e nelle chiese continui a sussistere un rapporto di tipo

cristiano a Dio, né tantomeno giudica in modo sprezzante questo rapporto a Dio. La mancanza di

Dio significa che nessun Dio raccoglie più a sé, visibilmente, segnatamente e univocamente, gli

uomini e le cose, né compagina più, in base a un tale raccoglimento, la storia del mondo e il

dimorare umano in essa. Ma nella mancanza di Dio si annuncia qualcosa di ancora peggiore. Non

soltanto sono fuggiti gli dèi e il Dio, ma si è spento o splendore della Divinità nella storia del

mondo. Il tempo della notte del mondo è il tempo dell’indigenza perché diviene sempre più

indigente. E’ già divenuto così indigente da non essere più in grado di notare la mancanza di Dio

come mancanza.

Con questa mancanza il mondo sprofonda, gli manca il fondo, in quanto fondamento fondante.

“Sprofondamento” significa originariamente l’abisso come il suolo e fondo più profondo verso cui

qualcosa è sospeso giù lungo il pendio. Nelle pagine seguenti, tuttavia, lo sprofondamento abissale

sarà pensato come la totale assenza di fondo. Il fondo è il terreno per radicarsi e stanziare. L’evo

del mondo a cui manca il fondo, e il cui fondamento rimane perciò assente, è sospeso sull’abisso

senza fondo. Ammesso che a questo tempo indigente sia ancora in generale riservata una svolta,

essa può avvenire unicamente e soltanto se il mondo si volge da capo a fondo, - e ciò ora significa,

univocamente: se si capovolge a partire dall’abisso senza fondo. Nell’evo della notte del mondo,

l’abisso del mondo deve essere esperito e patito. Ma per questo è necessario ci siano alcuni che

giungono nell’abisso”.

(A che poeti?, 269-270 in Holzwege)

Quanto dice Heidegger si può solo ascoltare come si ascolta una musica, altrimenti non

cogliamo il senso della notte. Alcuni filosofi bisogna ascoltarli, in taluni momenti, come si ascolta

una poesia o Mozart, in silenzio. Bisogna riconoscere che il tempo in cui siamo è indigente. Forse

quelli che giungono all’abisso sono gli artisti, i poeti? Forse il Dio di cui parla Heidegger non è il

Dio di una religione positiva, ma è “lo spazio di Dio”, l’angoscia (=la serietà di una risposta ad una

domanda fondante), la ricerca del senso nel mistero del nulla.

“La nebbia del mondo

non raggiunge la luce dell’essere.

Noi sopraggiungiamo troppo tardi per gli dei

e troppo presto per l’essere. Per questo

l’uomo è poesia già cominciata.

L’andare verso una stella, soltanto questo.

Pensare è trovarsi limitati ad un solo pensiero

che un giorno si arresta nel cielo del mondo,

come una stella”.

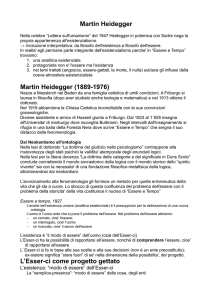

Quello che Heidegger dice qui, alla fine, è quello che Van Gogh ha “detto” con questo suo quadro?