Una cinquantina di anni fa, un grande ottimista come lo scienziatoIsaac Asimov calcolava che i

pianeti simili alla Terra ed esterni al sistema solare potevano essere - solo nella nostra galassia circa un miliardo. Anche riducendo questo numero di un centinaio di volte, come suggeriscono

stime meno ottimistiche, esso rimane estremamente grande: circa 10 milioni. Del resto, il numero di

stelle nella nostra galassia è enorme, circa 200 miliardi, e la maggior parte di queste è

probabilmente accompagnata da un sistema solare. Non stupisce, quindi, che solo negli ultimi 10

anni sono stati scoperti ben 101 pianeti extrasolari, detti esopianeti. Nessuno di essi assomiglia alla

Terra, ma possiamo ragionevolmente aspettarci che il primo pianeta simile alla Terra verrà

scoperto nei prossimi anni. Anche grazie alla missione Eddington che l’Agenzia Spaziale Europea

(ESA) si propone di lanciare attorno al 2008, con un investimento di 108 milioni di euro.

La missione prende il nome da Sir Arthur Eddington, un famoso fisico e astronomo britannico del

secolo scorso. Secondo lui, «sarebbe una cosa sconsiderata assumere che da nessuna altra parte

dell’Universo la Natura ha ripetuto lo strano esperimento che ha eseguito con tanto successo sulla

Terra».

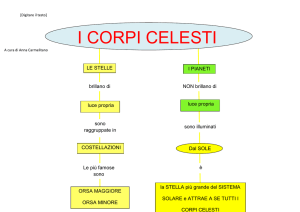

Oggi l’ESA gli dà ragione e con Eddington darà la caccia ai pianeti di tipo terrestre, pianeti

rocciosi, forniti di atmosfera, e a distanze tali dalle stelle madri che le temperature sulla superficie

sono comprese tra 0° e 100° C, in maniera che l’acqua, uno degli ingredienti principali per lo

sviluppo della vita, possa esistere allo stato liquido.

Un workshop dedicato alla preparazione della missione Eddington si è svolto di recente a Palermo.

Secondo il professor Salvatore Sciortino, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, che

ha organizzato il workshop con l’ESA, «trovare anche uno solo di questi pianeti al di fuori del

sistema solare sarebbe una scoperta di importanza eccezionale, ma ancora più importante sarebbe

avere un’idea precisa sulla diffusione di pianeti abitabili».

Nonostante le previsioni di Asimov ed Eddington, per molti anni la caccia agli esopianeti si è

combattuta solo sul terreno della fede nelle leggi probabilistiche. E non a caso: osservare pianeti di

tipo terrestre attorno ad altre stelle è un’impresa di difficoltà eccezionale. Per prima cosa, un pianeta

come la Terra non emette luce, ma riflette quella della stella attorno a cui orbita. E il rapporto tra la

luce riflessa dalla Terra e quella emessa dal Sole è di circa uno a un miliardo. Inoltre, alla distanza

tipica a cui si trovano le stelle più vicine al Sole, qualche decina di anni-luce, la separazione TerraSole corrisponde a circa 0,1 secondi d’arco (la dimensione di un arancio visto da 200 km di

distanza), al limite delle capacità dello strumento che produce le immagini più accurate di cui

disponiamo: il telescopio spaziale Hubble. È evidente l’estrema difficoltà di rivelare una sorgentina

debole un miliardesimo di una stella ad una distanza tanto grande.

Come fare, dunque? Un passo risolutivo è stato lo sviluppo della misura accurata delle velocità

radiali delle stelle (vedi scheda a pag. 141). Utilizzando questa tecnica, nel 1995 Michel Mayor e

Didier Queloz, dell’Osservatorio di Ginevra, in Svizzera, riuscirono a identificare il primo pianeta

che orbitava attorno a una stella diversa dal Sole: 51 Pegasi b. Da allora sono stati scoperti con

questa tecnica un altro centinaio di pianeti, la maggior parte dello stesso tipo di quello scoperto

attorno alla stella 51 Pegasi.

Questi pianeti, chiamati hot Jupiters, Giovi caldi: sono pianeti giganti gassosi, di massa simile a

quella di Giove (il pianeta più grande del sistema Solare, con una massa di 300 volte e un diametro

di 11 volte quelli della Terra, e una distanza dal Sole 5 volte quella della Terra), ma su orbite

estremamente più vicine alle loro stelle di quanto sia l’orbita di Giove attorno al Sole. Le orbite

degli hot Jupiters possono essere tanto piccole quanto frazioni dell’orbita di Mercurio, il pianeta

roccioso più vicino al Sole (2,5 volte più vicino della Terra). A quelle distanze, le atmosfere di

questi pianeti sono arrostite a temperature dell’ordine di 1500°-2000° C. Le temperature sono tanto

alte che le nubi non sono formate da vapor d’acqua ma da atomi di ferro.

La scoperta del primo hot Jupiter, 51 Pegasi b, stupì il mondo scientifico, perché il pianeta all’inizio

fu considerato di un tipo sbagliato per l’orbita in cui era stato trovato. Infatti, è impossibile che un

pianeta gassoso di quella massa si sia formato ad una distanza così piccola da una stella. La

soluzione del dilemma che 51 Pegasi b si è formato molto più lontano, e si è poi avvicinato alla

stella madre nel corso di milioni di anni, a causa delle forze mareali tra esso e la stella.

Uno degli ultimi hot Jupiters è stato scoperto attorno alla stella HD219542B da un team di

astronomi italiani guidato da Raffaele Gratton dell’Osservatorio di Padova, utilizzando lo

spettrografo ad alta risoluzione Galileo del Telescopio Nazionale Galileo (TNG) alle Canarie.

Questo pianeta è il primo sia per il TNG che per l’Italia. Ma come ha fatto l’équipe di Padova,

l’unica in Italia a compiere ricerche di questo genere, a scoprire il nuovo pianeta? Rinunciate

all’idea romantica dell’astronomo con l’occhio attaccato all’oculare del telescopio. Gli astronomi

hanno analizzato minuziosamente al computer una serie di immagini e spettri (strisce colorate sulle

composizione chimica di una stella), deducendo da essi la presenza del pianeta.

Racconta Silvano Desidera, uno dei protagonisti della scoperta: «Il pianeta che abbiamo individuato

ha la massa di Saturno, ma è ad una distanza dalla sua stella intermedia tra quelle di Mercurio e di

Venere dal Sole». Aggiunge il collega Francesco Marzari: «La scoperta è particolarmente

interessante perché è un pianeta relativamente piccolo rispetto a quelli finora osservati. Potrebbe

essere simile ai pianeti esterni del sistema solare, composti da un nucleo solido e un involucro

gassoso».

Gli hot Jupiters sembrano piuttosto rari: solo il 5% delle stelle osservate ha mostrato la presenza di

questo tipo di pianeti. Molto più comuni potrebbero essere pianeti gioviani su orbite analoghe a

quella di Giove, ma sono più difficili da scoprire. L’orbita di Giove è circa 100 volte più grande di

quelle degli hot Jupiters, e il suo periodo è di circa 12 anni: un osservatore dovrebbe monitorare un

sistema stellare per molti anni prima di accorgersi di un pianeta come Giove. Tanto che la prima

scoperta di un pianeta analogo a Giove risale solo a un anno fa.

Utilizzando la tecnica delle velocità radiali è stato possibile scoprire molti pianeti, ma nessuno si è

rivelato simile alla Terra. E anche le somiglianze con Giove sono limitate. Le loro orbite, in

particolare, rappresentano un enigma per gli astronomi: gran parte dei pianeti scoperti orbitano con

traiettorie ellittiche (mentre quelli del Sistema solare hanno forma quasi circolare) e sono molto

vicini alla loro stella (vedi statistiche a pagina 128). Ma proprio queste anomalie potrebbero

rivelarsi preziose per ricostruire come nascono i pianeti.

Le teorie principali affermano che all’inizio vi sia una palla di gas che ruota su se stessa: la parte

centrale, più calda, diventerà una stella, mentre la materia più esterna e meno densa assumerà una

formazione appiattita. Secondo la teoria della crescita del nucleo, detriti di roccia e polvere

aumentano di dimensione a causa della gravità che attrae sempre più polveri e rocce fino a formare

un pianeta in alcuni milioni di anni. Secondo il modello dell’instabilità, invece, i pianeti si formano

in un migliaio d’anni per la forza di gravità esercitata da regioni di gas più denso. Queste due

teorie, tuttavia, non spiegano perché gli esopianeti siano quasi tutti della massa di Giove e non di

dimensioni diverse e perché siano così vicini alle stelle madri. Secondo gli astronomi, è probabile

che i pianeti giganti si formino lontani dalla stella, e poi scivolino più vicino a causa della loro

interazione con il disco di accrescimento. Ma cosa li ferma? L’unico modo per risolvere questi

quesiti è assistere in diretta alla nascita di un pianeta. Ed è proprio questo l’obiettivo di nuovi

telescopi che funzionano a lunghezze d’onda di un mm, capaci di penetrare nelle dense nubi di gas e

polveri che circondano questi sistemi, permettendo di osservare i dischi di accrescimento. Come

l’osservatorio Alma (Atacama Large Millimeter Array), in Cile, che con 64 antenne da 12 metri

permetterà di osservare come nascono i pianeti.

Per scoprire quelli di tipo terrestre, invece, dovremo attendere il pieno sviluppo di una nuova

tecnica, quella dei transiti (vedi scheda a pag. 141). Mentre un pianeta come Giove causa la perdita

di circa 1/100 della luce della stella quando gli transita davanti, un pianeta terrestre causa una

perdita di luce molto più piccola, una parte su 10mila. Fare misure così precise è la sfida delle

missioni Eddington e Kepler (vedi sotto).

Finora abbiamo parlato di metodi indiretti per scoprire i pianeti extra-solari. Ma l’ideale sarebbe

ottenere immagini dirette di pianeti attorno ad altre stelle, per poterne esaminare nel dettaglio la

composizione chimica e lo stato fisico. Un’impresa eccezionalmente difficile, vista le distanze in

gioco, tuttavia gli scienziati hanno immaginato almeno una maniera per tentare di risolvere questo

problema: utilizzare tecniche interferometriche (vedi scheda a pag. 141). Questa è la scommessa

alla base di due imprese scientifiche in cui gli scienziati italiani hanno un ruolo di primo piano.

La prima è rappresentata dal Large Binocular Telescope (LBT), tuttora in costruzione (vedere

scheda a lato). La seconda impresa consiste nell’utilizzare in modalità interferometrica i 4 telescopi

da 8 metri che compongono l’osservatorio VLT (Very large telescope) dell’ESO (Osservatorio del

sud Europa), con base in Germania e telescopio in Cile. Purtroppo entrambi gli strumenti, che

dovrebbero cominciare a produrre dati tra alcuni anni, hanno due grossi limiti: le osservazioni

vengono eseguite attraverso l’atmosfera terrestre che degrada le immagini; inoltre, da Terra è

impossibile fare osservazioni sensibili nell’infrarosso, dove il contrasto tra luce della stella e luce

riflessa dal pianeta è il minimo possibile, poiché gli stessi telescopi emettono radiazione infrarossa.

Queste limitazioni si possono superare inviando i telescopi nello spazio: è l’obiettivo delle missioni

Darwin e Terrestrial Planet Finder (TPF).

Darwin vuole rispondere alla domanda più affascinante che gli uomini si sono mai posti: esiste la

vita da qualche altra parte dell’Universo? Per rispondere all’interrogativo è stata concepita una

tecnologia degna di un libro di fantascienza.

Darwin si compone di una flotta di 8 satelliti che viaggiano in formazione: sei telescopi da 1,5 m di

diametro formano i lati di un esagono, al centro del quale viaggia il modulo dove i fasci di luce

raccolti dai singoli telescopi vengono combinati nella modalità interferometrica. L’ottavo satellite

trasmette i dati verso la Terra. Per far funzionare l’esperimento, i 6 telescopi e il modulo centrale

devono viaggiare in formazione rigorosa: basterebbe un disallineamento di un decimilionesimo di

mm tra un telescopio e l’altro per rovinare le osservazioni. Gli ingegneri dell’ESA confidano di

risolvere il problema con un sistema di correzione della rotta simile a quello dei Gps.

Darwin misurerà la composizione dell’atmosfera sui pianeti extrasolari utilizzando uno

spettrografo. La luce stellare riflessa da questi pianeti sarà scomposta nei suoi colori e verranno

cercate le righe di assorbimento o di emissione caratteristiche di vari elementi presenti nell’aria.

L’elemento più facile da rivelare nelle atmosfere dei pianeti terrestri del sistema solare (Venere e

Marte oltre alla Terra) è l’anidride carbonica.

L’osservazione di righe dell’anidride carbonica negli spettri di Darwin testimonierebbe la presenza

di un’atmosfera attorno ai pianeti osservati. Inoltre, mentre le atmosfere di Marte e Venere sono

dominate dall’anidride carbonica, l’atmosfera terrestre porta le tracce della presenza di vita: il

metano, prodotto dai batteri, e l’ossigeno, prodotto dalle piante. Il vapor d’acqua è un altro

costituente fondamentale dell’atmosfera di un pianeta su cui la vita è sviluppata. Scoprire le righe di

questi gas negli spettri suggerirebbe che sul pianeta in esame qualche forma di vita è germinata.

E il TPF? Farà osservazioni dettagliate di pianeti abitabili alla ricerca dei traccianti della vita nelle

loro atmosfere. La Nasa non ha ancora deciso che tipo di tecnologia utilizzare per la missione. Una

prima ipotesi prevede l’uso di diversi telescopi infrarossi di 3 metri di diametro configurati come un

interferometro e distanziati di qualche decina di metri. La seconda opzione è un unico telescopio

ottico di 6,5-8 metri al fuoco del quale è posto un coronografo. Questo strumento blocca la luce

della stella brillante, tramite un dischetto di materiale opaco che ne occulta l’immagine, così che

oggetti deboli vicini possono essere osservati.

I programmi dell’ESA e della NASA siano complementari. Le prime due missioni, Kepler e

Eddington, utilizzano la tecnica dei transiti e mirano a scoprire i primi pianeti abitabili al di fuori

del sistema solare. Le seconde due missioni, SIM e Gaia, utilizzeranno una tecnica diversa,

l’astrometria di alta precisione. I pianeti abitabili saranno infine i bersagli delle ultime due missioni,

TPF e Darwin, che osserveranno nel dettaglio questi pianeti eseguendo spettri delle loro atmosfere

alla ricerca dei traccianti della vita. Per capire, conclude Sciortino «se il nostro sistema solare

rappresenta la norma o una rara eccezione».

Fabrizio Fiore