Neuroscienze e

Apprendimento

Alberto Oliverio

Università di Roma, Sapienza

La sostanza grigia aumenta nel corso del

primo anno e riguarda soprattutto le

aree corticali sensorimotorie (frontali

superiori, temporali inferiori e parietali).

La grigia frontale aumenta nel corso

dell’adolescenza per poi diminuire.

Anche la maturazione dell’ippocampo

(posteriore) che consente di formare

delle rappresentazioni mnestiche,

prosegue tra i 4 e i 24 anni, il che

contribuisce alla formazione dei ricordi

in cui possiamo compiere un viaggio e

cambiare punto di vista: ciò dipende dal

L’importanza

dell’azione.

Il controllo motorio è in qualche

modo il contrario di quanto si

verifica nella percezione. Percepire

significa costruirsi una

rappresentazione del mondo

esterno. L’azione, invece, inizia con

un’ipotesi sulle conseguenze

desiderate di un movimento e poi

continua nella sua esecuzione.

Nel corso del suo processo

evolutivo, il cervello ha bisogno di

fare esperienze tattili e motorie

perché si sviluppino quelle aree

sensorimotorie che rappresentano il

punto di partenza per la

Esperienze tattili e

motorie

Nel corso del suo sviluppo, il

cervello ha bisogno di fare

esperienze tattili e motorie:

giocare con la sabbia e con

l’acqua, fare costruzioni con i cubi,

praticare giochi di movimento,

perché si sviluppino quelle aree del

cervello che sono il punto di

partenza per la maturazione delle

aree del linguaggio e del pensiero

complesso.

La realtà virtuale non è l’ambiente

ideale per favorire lo sviluppo della

mente infantile che è concreta,

Rappresentazioni motorie e

apprendimento

L “apprendimento recitato” favorisce

le associazioni tra rappresentazioni

motorie e apprendimento. La tecnica

sfrutta il fatto che le memorie motorie

sono particolarmente robuste mentre

quelle semantiche (per esempio, le

memorie legate al significato delle

parole) sono più fragili.

L’apprendimento recitato è stato

utilizzato per migliorare

l’apprendimento di una seconda

lingua: i bambini devono recitare in

gruppo una serie di vocaboli

accompagnandoli con gesti e

movimenti che ne rappresentino il

Motricità e linguaggio.

Le aree linguistiche e quelle che si

riferiscono al corpo, all’ambiente e al

contesto in cui esso opera interagiscono tra

di loro, il che è bene evidente in quelle

situazioni in cui il movimento entra in

conflitto con la formulazione di parole.

Chiedete a un amico di parlare e ripetete ciò

che sta dicendo mentre lui parla, come se

foste la sua “ombra”. A questo punto

cominciate a tamburellare con il dito medio

della mano destra seguendo un ritmo

regolare; provate ora con il dito medio della

mano sinistra. Per la maggior parte delle

persone è più difficile tamburellare con il

dito medio della mano destra (controllato

dalla corteccia motoria dell’emisfero

Attività aerobica e

concentrazione

Dopo meno di 30 minuti di attività

fisica aerobica (correre) la

capacità di concentrazione

migliora notevolmente: queste

conoscenze dovrebbero tradursi

in un’anticipazione dell’ora di

educazione fisica all’inizio della

giornata scolastica o nel fare

brevi pause di attività fisica nel

corso delle ore scolastiche. Più in

generale, si è visto che nei

bambini che presentano deficit di

attenzione la pratica di esercizi

basati sul controllo motorio

Immaginazione, movimento,

percezione.

Il nostro cervello è un enorme archivio di repertori

motori, complessi schemi che lo psicologo russo

Alexander Lurija ha defi nito “melodie cinetiche”.

Le tecniche di imaging hanno contribuito alla

conoscenza degli schemi motori: se si chiede a una

persona di pensare di muovere la mano, come se

volesse afferrare un oggetto, la sua corteccia

premotoria, situata davanti a quella motoria, nel lobo

frontale, diviene attiva, il che indica come vi siano

aree del cervello che predispongono il movimento e

aree che lo realizzano.

Questo parallelismo tra anticipazione e azione vale

anche per l’immaginazione e la sensazione: così, il

solo immaginare un oggetto, ad esempio una rosa,

porta all’attivazione delle aree della corteccia visiva

che vengono attivate quando quell’oggetto viene

Parole e immagini.

Rappresentare la realtà tramite

immagini significa memorizzare

in modo più efficace e, di

conseguenza, imparare meglio

di quanto non avvenga a mezzo

della trasmissione orale o della

lettura, cioè attraverso codici

“semantici”, basati sul

significato.

Le esperienze visive sono 3-4

volte più efficaci di quelle

uditive, quelle audiovisive sono

a loro volta 2 volte più efficaci di

quelle visive, il che indica che un

metodo di apprendimento che

passi prevalentemente

Immagini e

concetti

Numerose

esperienze ed

apprendimenti

infantili si basano

su associazioni tra

immagini e

concetti:

l’apprendimento

viene così

facilitato, in

quanto le

immagini si

Relazioni semantiche in 3 diversi soggetti

fissano facilmente

Huth et al, Neuron, 2015

nella mente

Attenzione e

apprendimento

La maggior parte delle persone

non analizza le situazioni in

modo sistematico. Per superare

questo stadio e sviluppare vere

capacità di concentrazione e

memoria dobbiamo imparare ad

analizzare correttamente i

messaggi, soprattutto quelli

visivi.

L’attenzione selettiva implica,

anzitutto, un coinvolgimento dei

sensi. In secondo luogo, si basa

sull’individuazione dell’aspetto

fondamentale o essenziale del

I due emisferi

Funzioni emisferiche

Da un lato siamo dotati di attività

di tipo logico-simboliche che si

riallacciano alle strutture e alle

funzioni del linguaggio, tipiche

dell'emisfero sinistro, dall'altro di

attività "gestaltiche", basate sulla

capacità di cogliere diversi aspetti

della realtà anche per i loro

risvolti emozionali, tipiche

dell'emisfero destro.

II due

due emisferi

emisferi cerebrali

cerebrali hanno

hanno competenze

competenze molto

molto diverse.

diverse.

SINISTRO

SINISTRO

•• VERBALE:

VERBALE: utilizza

utilizza parole,

parole, vocaboli,

vocaboli,

per

per nominare

nominare per

per definire

definire

•• ANALITICO:

ANALITICO: analizza

analizza cose

cose ee realtà

realtà

nelle

nelle loro

loro parti

parti

•• SIMBOLICO:

SIMBOLICO: usa

usa stimoli

stimoli ee segni

segni

•• ASTRATTO:

ASTRATTO: da

da un

un dettaglio

dettaglio

rappresenta

rappresenta la

la realtà

realtà nella

nella sua

sua

completezza

completezza

•• TEMPORALE:

TEMPORALE: dispone

dispone cose

cose ed

ed

eventi

eventi in

in sequenza

sequenza temporale

temporale

•• RAZIONALE:

RAZIONALE: arriva

arriva aa conclusioni

conclusioni

fondate

fondate sulla

sulla ragione

ragione

•• DIGITALE:

DIGITALE: usa

usa ilil metodo

metodo numerico

numerico

•• LOGICO:

LOGICO: trae

trae conclusioni

conclusioni su

su

principi

principi logici

logici

•• LINEARE:

LINEARE: pensa

pensa in

in termini

termini

sequenziali

sequenziali

DESTRO

DESTRO

•• NON

NON VERBALE:

VERBALE: conscio

conscio della

della realtà

realtà ma

ma

incapace

incapace di

di descriverla

descriverla verbalmente

verbalmente

•• SINTETICO:

SINTETICO: unisce

unisce le

le parti

parti formando

formando un

un

tutto

tutto

•• CONCRETO:

CONCRETO: rappresenta

rappresenta le

le cose

cose come

come

sono

sono nel

nel momento

momento presente

presente

•• ANALOGICO:

ANALOGICO: vede

vede le

le somiglianze,

somiglianze, non

non

comprende

comprende relazioni

relazioni metaforiche

metaforiche

•• ATEMPORALE:

ATEMPORALE: senza

senza senso

senso del

del tempo

tempo

•• NON

NON RAZIONALE:

RAZIONALE: non

non richiede

richiede

fondamenti

fondamenti razionali

razionali dei

dei fatti

fatti

•• SPAZIALE:

SPAZIALE: percepisce

percepisce le

le cose

cose in

in

relazione

relazione spaziale

spaziale con

con altre,

altre, come

come parti

parti

di

di un

un tutto

tutto

•• OLISTICO:

OLISTICO: vede

vede le

le cose

cose nel

nel loro

loro

insieme,

insieme, talora

talora in

in contrasto

contrasto col

col sinistro

sinistro

L’emisfero sinistro

percepisce questa

matrice in modo

analitico

L’emisfero destro

percepisce questa

matrice in modo

globale

Disegno e emisferi cerebrali

Razionalità e emozione

Ragione e sentimento

In Ragione e sentimento Jane

Austen mette in scena il contrasto

tra la razionalità e l’emozione:

l’impulsività di Marianne è

all’origine di scelte sbagliate,

mentre la sorella Elinor, logica e

razionale, sceglie fin dall’inizio il

marito giusto…

Esiste un contrasto insanabile tra

ragione e sentimento? Anni or sono

Daniel Goleman ha affrontato la

differenza tra “mente razionale” e

“mente emozionale”, spiegando

come la prima sia una modalità di

comprensione della quale siamo

solitamente coscienti, mentre la

L’INTELLIGENZA EMOTIVA

I rapporti tra emozione e

cognizione dipendono da quelli

tra la corteccia cerebrale e il

sistema limbico. La corteccia

cerebrale ha il compito di

integrare le reazioni dei nuclei

del sistema limbico coinvolti

nell’emozione e di paragonarle

con quelle che hanno avuto

luogo nel passato in occasione di

eventi simili: in tal modo le

informazioni del presente

vengono allacciate a quelle del

passato, il che assicura una

dimensione temporale alla

memoria. L’emozione conferisce

Empatia

Le risposte empatiche

attivano i circuiti

dell’emozione e

agiscono sui processi

della memoria

Giochi di movimento

I giochi di movimento o

simbolici hanno un ruolo

essenziale nella costruzione

della socializzazione e

nell’intelligenza emotiva, la

capacità di saper leggere le

emozioni degli altri e di

mettere in atto risposte

appropriate dal punto di vista

dell’empatia. Un gioco di

gruppo all’aria aperta

comporta sensazioni,

percezioni, emozioni,

movimenti e, soprattutto, un

vero e proprio esercizio

cognitivo.

Bambini e

apprendimento

Modello funzioni esecutive di Miyake:

inibizione, flessibilità mentale, aggiornamento.

Inibizione= capacità sopprimere informazioni non pertinenti interne o

esterne, flessibilità= passare alternativamente da un’operazione

mentale a un’altra (es dalla divisione alla moltiplicazione),

l’aggiornamento implica modificare il contenuto della memoria di

lavoro a seconda dell’informazione più recente.

Queste 3 componenti non sono ben differenziate sino ai 5 anni

dopodiché divengono più autonome. I bambini piccoli devono mettere

in campo delle strategie abbastanza generiche per bloccare il compito

in corso ed evitare di perseverare nella mansione precedete e passare

alla successiva.

È soltanto nell’adolescenza che queste tre funzioni divengono

autonome. Gli adolescenti sanno padroneggiare la loro flessibilità

mentale per adattarsi a nuovi compiti. Sino a 7 anni i bambini non

utilizzano la ripetizione subvocale (per attuare un compito) mentre in

seguito cominciano a farlo muovendo le labbra. Anche il doppio codice

verbale e visivo non entra in funzione che dopo i 7 anni, sino a quel

punto i bambini si basano soltanto su informazioni visuo-spaziali,

meno efficaci di quelle basate su un doppio codice. La quantità di

informazione manipolata (ad es. il numero di cifre) aumenta

progressivamente a partire dai 5-6 anni

Memoria di lavoro: A 6 mesi un lattante mantiene

in mente un oggetto, a 12 mesi può mantenerne in

memoria 4, ciò dipende dalla maturazione della

corteccia frontale.

L’associazione di informazioni, ad esempio

identificare su un disegno, il cosa e il dove, procede

lentamente. Ogni integrazione tra più elementi

migliora sino alla tarda adolescenza a causa di un

potenziamento della memoria di lavoro.

La memoria di lavoro di un bambino tiene conto di

vari fattori: La motivazione, l’attenzione, la capacità

di non distrarsi, le caratteristiche della personalità.

Nel corso dello sviluppo le prestazioni aumentano rapidamente

per quanto riguarda i contenuti che condividono la stessa

modalità, aumentano progressivamente e in modo lineare per

quanto riguarda i contenuti spaziali, si verifica un brusco

miglioramento tra i 9 e i 10 anni per quanto riguarda i

contenuti temporali.

L’evoluzione delle capacità di memorizzazione tra i 6 e i 10

anni procede rapidamente per quanto riguarda il “cosa” (ad

es. coppie di immagini), più lentamente per il “dove”

(posizione spaziale di immagini) e ancor più lentamente per

quanto riguarda il “quando” (ordine di presentazione delle

immagini).

I bambini tra i 3 e i 5 anni non sono ancora capaci di viaggiare

mentalmente nel tempo. Similmente, a 3.4 anni confondono il

contenuto di un sogno con la realtà.

La memoria prospettica differisce da quella retrospettiva in

quanto riguarda la capacità di ricordarsi di compiere una o più

azioni nel futuro. È indispensabile per la vita quotidiana e

migliora sino all’adolescenza.

Dipende da 4 fattori:

1. La capacità di ricordarsi del contenuto dell’azione da

realizzare che migliora con l’età.

2. La metacognizione (le conoscenze che abbiamo sulla nostra

memoria) influenza le nostre strategie cognitive.

3. La capacità di proiettarsi nel futuro facilita la preparazione di

un’azione.

4. Le funzioni esecutive, come la memoria di lavoro,

permettono di modificare le nostre rappresentazioni e di

adattarci a nuove situazioni.

Più la codificazione è personalizzata e prossima al bambino,

maggiore la capacità di memorizzare.

Anche il recupero dell’informazione è maggiore quando gli

indici che si forniscono si avvicinano alle tappe della

codificazione.

Tutti gli apprendimenti che hanno una dimensione concreta

e multimediale (ascoltare la lingua della nazione di cui si

parla, vedere immagini fotografiche, girare per le strade con

Google maps ecc.) e/o che richiedono al bambino di essere

attivo hanno maggiore successo (es. disegnare una carta

geografica, appuntare delle bandierine sui luoghi di cui si parla

ecc.).

Associare a gesti un fonema, parola, concetto ecc. (Suzanne

Borel-Maysonny), associare a un’emozione…

Borel-Maisonny S., 1969, Éducation et perception, Neuchâtel, Delachaux et

Niestlé

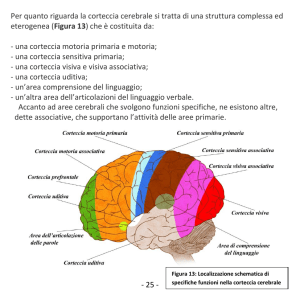

La teoria modulare

Dehaene e Pinker sostengono una

concezione modulare dell’intelligenza

basata su complesse reti.

Il modulo del linguaggio dipenderebbe

da strutture situate prevalentemente nei

lobi frontale e temporale sinistri,

la capacità spaziale dall’interazione delle

funzioni somatosensoriali e visive con le

strutture parietali dell’emisfero destro,

la capacità matematica è invece

associata alla regione frontale di sinistra e

ai lobi parietali di entrambi gli emisferi. Le

aree parietali utilizzano rappresentazioni

visivo-spaziali della quantità (contare con le

dita). Le aree frontali permettono di

Processi logici e

analogici

Il potere dell’analogia

Analogia: euristiche

precoci, sviluppo

mente infantile,

scienza.

Esempi:

Vitruvio e Maxwell

(onde liquidi e onde

sonore) Franklin

(fulmine ed elettricità)

Kekulé (serpentello e

chimica benzene)

Analogie, metafore,

cervello…

La mente è capace di cogliere

istintivamente le metafore

primarie attraverso un processo

comune alle sinestesie

Giro

angolare

Le persone che presentano lesioni del giro

angolare di sinistra non comprendono le

metafore, pur comprendendo bene il

linguaggio

Es: Non è tutt’oro quel che luccica.

Interpretazione: bisogna stare attenti quando

si comprano dei gioielli

(V. Ramachandran, 2005)

(Nella produzione di analogie si

verifica un’attivazione selettiva

della corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC: Area di Broadman

9 -BA 9-, BA 46/9d, BA 46 e della

corteccia frontopolare (FPC: BA 10)

(Christoff et al., 2001; Kroger et al.,

2002). . L’attivazione della corteccia

prefrontale destra dimostra che il

ragionamento analogico interessa

l’emisfero destro, cosa che non

accade invece per il ragionamento

deduttivo (Goel, 1998).

La categorizzazione è alla base dell’analogia.

Attività Analogica (ANA), di categorizzazione (CAT) e di recupero semantico (SEM)

A) Confronto ANA>CAT: la corteccia frontopolare sinistra è cerchiata in azzurro. B)

ANA>SEM (in verde) e CAT>SEM (in rosso). Le aree in giallo mostrano come CAT e

ANA condividano l'attivazione di un esteso network parieto-frontale, indicando che la

categorizzazione sia alla base dell’integrazione analogica (Green et al., 2006b).

Pensare per analogie

Il pensiero analogico è una strategia

mentale che permette di vedere al di

là di ciò che è noto.

Il pensiero analogico può essere e

sviluppato e potenziato per facilitare la

nostra comprensione della realtà e le

nostre decisioni.

I processi logici e analogici sono

“estesi”

Funzioni implicite ed

esplicite, primarie e

secondarie

Processi impliciti e espliciti.

Le attività cognitive si dividono in esplicite (che si

verificano a livello prevalentemente conscio) e

implicite (spesso eseguite in modo automatico e

inconscio).

Le funzioni esplicite sono basate su regole, i loro

contenuti possono essere espressi verbalmente e sono

accessibili in modo consapevole mentre quelle

implicite sono basate su abilità e procedure, il loro

contenuto non può essere espresso verbalmente ma

solo attraverso le prestazioni in un determinato

compito.

Dal punto di vista delle strutture nervose, il sistema

esplicito è associato alle funzioni cognitive superiori

della corteccia prefrontale e di quella temporale

mediale. Il sistema implicito dipende invece dalle

strutture dei gangli della base e del cervelletto che

assicurano una notevole efficienza ai compiti loro

affidati e possono anche farsi carico di funzioni

esplicite ricorrenti, eseguite in modo semi-automatico e

prevalentemente inconscio.

Il cervello dei

creativi

Attività cognitiva e

processi primari

Processi primari

(associazioni analogiche)

sogno

Rossetti 1865

Processi secondari

(astratti, logici, orientati

verso la realtà)

I creativi hanno un

maggior accesso ai

Chagall, 1931

Processi primari e secondari.

I processi primari del pensiero (come le

associazioni che caratterizzano il sogno o

gli stati di confine -detti anche rêverie o

sogno ad occhi aperti- da cui possono

emergere analogie e associazioni creative)

si svolgono a livelli di attivazione mediobassa e si verificano anche a livello

inconscio.

Gli stati di pensiero secondari (in cui

l’approccio cognitivo è astratto, logico e

orientato verso il mondo reale) si verificano

a livello prevalentemente conscio e

implicano livelli di maggiore attivazione, in

particolare della corteccia prefrontale.

Processi primari e secondari.

I processi primari facilitano la scoperta di nuove

reazioni tra elementi diversi.

E’ però semplicistico limitare la creatività a uno

stato di ridotta attività della corteccia prefrontale

che invece caratterizza alcune funzioni mentali

come il cosiddetto flow o “flusso” (un elevato

livello di motivazione e concentrazione mentale).

Il flow, tuttavia, non coincide con la creatività ma

con il perseguimento e realizzazione di un’idea o

traguardo.

Focalizzarsi su un obbiettivo.

Il flow dipende dai sistemi cognitivi

impliciti, gangli della base in primo luogo, e

si accompagna a una ridotta attività della

corteccia prefrontale, il che consente di

focalizzarsi su un obbiettivo, silenziando

invece le altre funzioni cognitive ed

esecutive (attenzione, memoria di lavoro,

scelte e decisioni ecc.) della corteccia

prefrontale.

Focalizzare l’attenzione su un compito

specifico fa sì che il sistema esecutivo

striatale lo esegua al massimo livello di

competenza ed efficienza

Produzione e selezione delle idee

creative: una strategia darwiniana.

Il sistema implicito striatale reagisce alla

novità e genera un ventaglio di nuove

risposte al fine di fronteggiare situazioni

nuove: ma successivamente è la corteccia

prefrontale a selezionare e farsi carico dei

comportamenti acquisiti di recente.

Sulla base del continuo brusio tra strutture

sottocorticali che generano novità e

corteccia prefrontale che le analizza, la

creatività può essere assimilata a un

processo darwiniano basato sulla classica

procedura della variazione-selezione: i

gangli della base generano innovazione in

tutte quelle situazioni che sono alle radici

della creatività, come i comportamenti

esplorativi, il gioco infantile o il pensiero

analogico, mentre la corteccia prefrontale è

il meccanismo che seleziona e può

trasformare le novità in comportamenti

La corteccia frontale e la

creatività

Associazioni e

soggettività

inconscia.

In ogni momento

facciamo

esperienza di

singoli

oggetti/stimoli:

questi sono

distribuiti in una

rete di associazioni

(analogie,

Dove si verificano i processi

creativi?

Quando si individua una soluzione si verifica

una rapida attivazione dei circuiti frontoparieto-temporali dell’emisfero destro, sede di

processi analogici: questa attivazione precede

di circa mezzo secondo la consapevolezza di

aver individuato la risposta giusta.

L’attivazione dell’area temporale destra è a

sua volta preceduta da un cambiamento

dell’attività del lobo frontale, l’area implicata

nel controllo di numerose funzioni cognitive e

nell’attenzione selettiva e nel blocco di quei

pensieri irrilevanti che interferiscono con la

L’«interruttore frontale».

Il manifestarsi di un’idea o di una

soluzione creativa dipende dal fatto che

la corteccia frontale «spenga» l’attività di

altre aree corticali e focalizzi l’attenzione

a livello dell’area parieto-temporale

dell’emisfero destro in cui si verificano,

spesso a livello inconscio, analogie e

associazioni creative.