Tesine di Grossoni Cecilia, Eleonora Candido e Eleonora Bossi

LE DISUGUAGLIANZE

ISTRUZIONE

NELLE

OPPORTUNITA’

DI

ISTRUZIONE E DESTINI SOCIALI

La società è organizzata in strati. La scuola istrada, tramite i suoi titoli di studio, verso le professioni e dunque

le classi sociali. Come gioca la scuola la sua funzione di giustizia sociale: equamente oppure no? Offre

davvero a tutti uguali opportunità e riduce le disuguaglianze di partenza? In particolare, i titoli che la scuola

rilascia sono dovuti solo al merito, cioè a quelle che i sociologi chiamano caratteristiche acquisite, o anche

alle caratteristiche ascritte, che non dipendono in alcun modo dal merito dello studente?

PUNTI DI PARTENZA

la scolarizzazione di massa ha avuto luogo in tutti i paesi dall’economia avanzata; in Italia ha avuto

luogo negli anni ’50 del ‘900. Ci si chiede se questa espansione sia il sintomo di una istituzione

scolastica che funziona bene e se il ruolo che la scuola ricopre in tema di giustizia sociale sia

svolto in maniera equa .

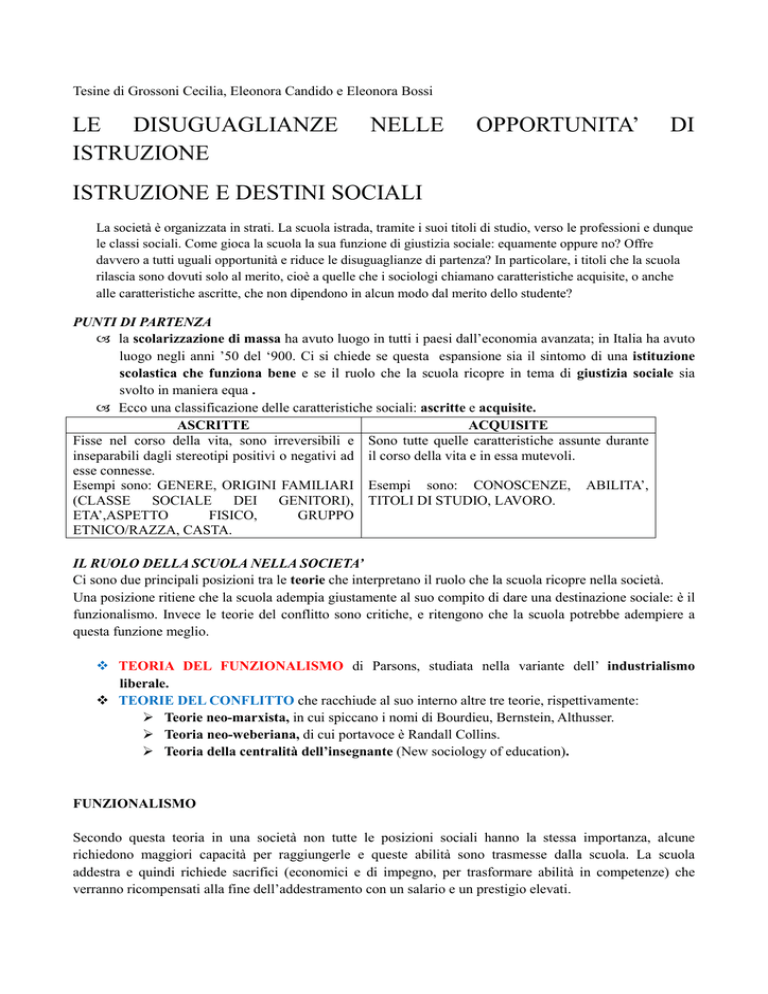

Ecco una classificazione delle caratteristiche sociali: ascritte e acquisite.

ASCRITTE

ACQUISITE

Fisse nel corso della vita, sono irreversibili e Sono tutte quelle caratteristiche assunte durante

inseparabili dagli stereotipi positivi o negativi ad il corso della vita e in essa mutevoli.

esse connesse.

Esempi sono: GENERE, ORIGINI FAMILIARI Esempi sono: CONOSCENZE, ABILITA’,

(CLASSE

SOCIALE

DEI

GENITORI), TITOLI DI STUDIO, LAVORO.

ETA’,ASPETTO

FISICO,

GRUPPO

ETNICO/RAZZA, CASTA.

IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA SOCIETA’

Ci sono due principali posizioni tra le teorie che interpretano il ruolo che la scuola ricopre nella società.

Una posizione ritiene che la scuola adempia giustamente al suo compito di dare una destinazione sociale: è il

funzionalismo. Invece le teorie del conflitto sono critiche, e ritengono che la scuola potrebbe adempiere a

questa funzione meglio.

TEORIA DEL FUNZIONALISMO di Parsons, studiata nella variante dell’ industrialismo

liberale.

TEORIE DEL CONFLITTO che racchiude al suo interno altre tre teorie, rispettivamente:

Teorie neo-marxista, in cui spiccano i nomi di Bourdieu, Bernstein, Althusser.

Teoria neo-weberiana, di cui portavoce è Randall Collins.

Teoria della centralità dell’insegnante (New sociology of education).

FUNZIONALISMO

Secondo questa teoria in una società non tutte le posizioni sociali hanno la stessa importanza, alcune

richiedono maggiori capacità per raggiungerle e queste abilità sono trasmesse dalla scuola. La scuola

addestra e quindi richiede sacrifici (economici e di impegno, per trasformare abilità in competenze) che

verranno ricompensati alla fine dell’addestramento con un salario e un prestigio elevati.

Il prestigio sociale è dato da un buon lavoro che, a sua volta, determina la collocazione sociale. Ovviamente,

l’ingresso nel mondo del lavoro e in particolare il prestigio dell’impiego dipendono dal percorso scolastico

effettuato; quindi non tutti possono accedere alle professioni maggiormente pagate e prestigiose. Il fattore

discriminante non è da cercarsi nelle caratteristiche ascritte bensì in quelle acquisite e questo elemento di

merito fa della scuola un’importante e adeguato portatore di giustizia sociale. Nell’ottica funzionalista è la

scuola a trasformare le capacità di cui dispone un soggetto in competenze e a dare a ciascuno secondo il suo

merito.

Il mondo del lavoro necessita sempre più di personale specializzato, ampliando l’accesso al suo interno

anche alle persone provenienti dalle classi più basse.

Il tasso di mobilità sociale aumenta all’aumentare dello sviluppo della società.

La democratizzazione ha portato a far prevalere il criterio di merito rispetto a quello di prestigio sociale e

quindi ad affermare che, in questa prospettiva, la società è una società giusta.

Secondo questa teoria, le disuguaglianze nelle opportunità di istruzione sono mutate nel tempo; ora c’è più

equità.

Come accade per ogni teoria, è necessario verificare se e in quali casi questa è validata e se e in quali è

confutata.

Bisogna distinguere, all’interno delle disuguaglianze nelle opportunità di istruzione, tre disuguaglianze

ASSOLUTE e RELATIVE.

Si parla di disuguaglianze assolute in riferimento al numero complessivo di persone interessate

all’istruzione. Su questo tipo di disuguaglianze hanno effetto agenti come: l’organizzazione del

sistema scolastico, le politiche scolastiche, la richiesta di lavoro in ambito economico e il valore di

mercato dei titoli di studio.

Si parla di disuguaglianze relative per spiegare la relazione tra opportunità di studio e la classe di

provenienza.

(fin qui, ha scritto Cecilia Grossoni)

LE DISUGUALIANZE ASSOLUTE NELLE OPPORTUNITA’ DI ISTRUZIONE DIPENDONO DA

o

o

o

o

Organizzazione del sistema scolastico (più o meno stratificato) che determina le possibilità di accesso

all’istruzione

Politiche per il diritto allo studio (borse di studio per i meritevoli privi di mezzi) che determina il numero

di persone che rimangono nella scuola fino ai livelli più elevati di istruzione

Domanda di forza lavoro in ambito economico (più aumentano le richieste per un lavoro qualificato più

aumentano le richieste di formazione)

Valore di mercato dei titoli di studio (tanto più un titolo di studio dà accesso a lavori qualificati, tanto più

è desiderabile ottenerlo e molti proseguono con gli studi).

LE DISUGUALIANZE RELATIVE NELLE OPPORTUNITA’ DI ISTRUZIONE REGISTRANO SOLO

o

L’EFFETTO DELLA CLASSE SOCIALE DI APPARTENENZA

La disuguaglianza relativa esprime solo l’effetto in campo formativo dei vantaggi e degli svantaggi di ordine

materiale o immateriale dovuti all’estrazione sociale.

Andiamo a guardare l’effetto della classe sociale dei genitori sul titolo di studio che conseguono i figli.

Ricordiamo che la classe sociale della famiglia da cui si proviene è una tipica caratteristica sociale ascritta, cioè

che non ha a che vedere con il merito di uno studente.

Quindi, se la teoria funzionalista fosse vera, l’appartenenza di classe dovrebbe essere irrilevante ai fini dei titoli di

studi conseguiti e di conseguenza per la destinazione sociale raggiunta alla fine del percorso scolastico.

Il grafico mostra

come nel corso del

XX sec., in Italia,

l’istruzione di base

è stata raggiunta

da tutta la

popolazione

italiana, indipendentemen-te

dalla classe sociale

di provenienza dei

genitori.

Questo

evidenzia

l’annulla

mento

delle disuguaglianze assolute per l’istruzione primaria e secondaria di primo grado in Italia.

La teoria funzionalista è quindi convalidata dai dati che riguardano la frequenza della scuola dell’obbligo

in Italia.

Il raggiungimento della

maturità (in Italia)

Osservando il grafico notiamo

come la curva di

scolarizzazione secondaria

cresca per tutte le classi sociali

tra gli anni ’30 e gli anni ’50

poi rimane costante.

Si nota come la classe con il

tasso maggiore di diplomati è

quella borghese seguita dalla

classe media impiegatizia

(40% nel ’28 e 75% e oltre nel

’58).

Al contrario le altre classi, se

mai raggiungono il 50% di diplomati, lo fanno solo dopo gli anni ’50.

Questo dato contrasta le tesi dell’industrialismo liberale che vuole tutte le classi sociali coinvolte in

un continuo aumento della partecipazione scolastica, per effetto della democratizzazione degli accessi

all’istruzione superiore.

I laureati (in Italia)

Il grafico presenta in questo caso un andamento

piuttosto stabile nel corso del XX secolo.

Le classi borghesi e media impiegatizia contano nelle

loro file il 25% dei laureati negli anni ’30, con un

incremento fino al 40% circa negli anni ‘50

Tutte le altre classi seppur con un minimo

miglioramento, producono al massimo il 10-15% di

figli laureati.

Anche questo dato contrasta le tesi

dell’industrialismo liberale.

CONCLUSIONI

La teoria funzionalista è quindi corroborata per ciò che riguarda le disuguaglianze di opportunità di

istruzione assolute primaria e secondaria di primo grado, che si sono annullate nel tempo.

Ma è confutata nella scelta della scuola secondaria, nell’accesso all’università, e nella scelta della

facoltà universitaria.

É confutata anche per le disuguaglianze nelle opportunità di istruzione relative, poiché queste sono

rimaste costanti nel tempo.

Teorie NEOMARXISTE

I neo-marxisti individuano 2 effetti dovuti alla classe sociale di origine:

Primario: abilità, cultura e motivazione dello studente sono trasmesse dalla famiglia d’origine e

condizionano la riuscita formativa dello stesso.

Secondario: risorse economiche e di potere della famiglia e capacità della stessa di sostenere costi diretti e

indiretti dell’istruzione.

Alcuni neo-marxisti (Bowles e Gintis, 1976) sostengono che l’espansione del tasso di scolarizzazione è usato

dalle classi sociali sovraordinate per:

A) integrare nel loro modello culturale di divisione del lavoro le classi subalterne (rendere i ragazzi di classe

sociale svantaggiata disciplinati e abituati al lavoro ripetitivo ed esecutivo della fabbrica)

B) legittimare le struttura sociale esistente e l’appartenenza a una classe, a partire dal criterio del merito

(mentre invece la scuola non farebbe che certificare differenze culturali che i ragazzi portano con sé

all’ingresso a scuola e che derivano dalla famiglia).

C) generare falsa coscienza nelle classi subalterne

Per Althusser, un altro autore neo-marxista,

La scuola non ha una reale influenza sulle carriere professionali e sociali delle persone, ma si limita a:

1)

dare una giustificazione meritocratica alle differenze sociali precedenti.

Queste differenze rimangono immutate durante e dopo il percorso scolastico.

2) sviluppare, negli individui provenienti dalle classi sociali più basse, comportamenti utili all’organizzazione

produttiva capitalistica (obbedienza, disciplina, ...)

(Althusser 1965)

Sono neo-marxiste le TEORIE DELLA DEPRIVAZIONE CULTURALE

Gli studenti di diverse classi sociali, per effetto della diversa socializzazione, hanno un diverso:

A) CAPITALE CULTURALE: Bourdieu

B) CODICE LINGUISTICO: Bernstein

A) Vista l’equa distribuzione delle capacità intellettuali nelle diverse classi sociali, si suppone siano i meccanismi

di trasmissione culturale a stabilire le diseguaglianze sociali e i conseguenti svantaggi in ambito scolastico.

Bordieu sostiene che gli studenti di bassa estrazione sociale hanno peggiori prestazioni scolastiche a causa

dell’habitus, inteso come sistema integrato di conoscenze, valori e atteggiamenti verso la cultura, quindi rispetto ai

colleghi delle classi più alte si trovano quindi in una condizione di svantaggio.

B) Bernstein sostiene invece che gli studenti della classi più basse sono addestrati ad utilizzare un codice

linguistico ristretto (anche in pubblico), rispetto agli studenti delle classi medie e borghesi i quali padroneggiano

anche codici più articolati che sono quelli tipici della scuola e riconosciuti nella valutazione scolastica.

CLASSE DI ORIGINE, ISTRUZIONE E DESTINAZIONE SOCIALE

In questo grafico vediamo come

le origini sociali hanno influenza,

(freccia azzurra) principalmente sulle

opportunità di istruzione (0.39) mentre

l’istruzione influisce maggiormente

sulla destinazione di classe (0.55).

La situazione sociale d’origine infatti

influisce direttamente sulla destinazione

sociale con un coefficiente pari a 0.19.

Osserviamo l’effetto complessivo delle origini sociali sulla destinazione sociale, composto dai coefficienti

'Origine sociale su istruzione' e 'Istruzione su destinazione sociale': quindi, l'effetto complessivo è uguale

all'effetto diretto moltiplicato l'effetto indiretto delle origini sociali, cioè si moltiplica 0,39 * 0,55 = 0,21. Si

somma a questo l’effetto 'Origine sociale su destinazione sociale' che risulta pari a 0,21 + 0,19 = 0,40. Si

tratta di tutti gli effetti cumulati delle caratteristiche ascritte.

Se lo paragoniamo all’effetto dell’istruzione sulla destinazione sociale dall’altra parte (cioè il peso delle

caratteristiche acquisite), che è di 0,55, l’effetto complessivo della classe sociale di provenienza risulta essere

pari a 0,40 minore, ma di poco, dell’effetto del merito scolastico, che, come abbiamo visto, è pari a 0,55.

Quindi se ne può concludere che il sistema con cui la scuola decide la destinazione sociale degli studenti non è

pienamente giusto.

CONCLUSIONI

Questi dati parlano più a favore delle teorie critiche che del funzionalismo.

La corrente neo-marxista trova conforto in questi dati: le origini sociali hanno effetti sui destini sociali. Quindi

non tutto è deciso dal merito, molto è deciso dalla appartenenza di classe della famiglia in cui nasciamo, su cui

non abbiamo alcuna influenza.

TEORIE NEO-WEBERIANE

Si parte dalla teoria di Weber per cui i ceti sono dei gruppi chiusi.

Chi appartiene ai ceti elevati tende a reclutare (quindi chiama a svolgere i lavori tipici del proprio ceto) gli

appartenenti al suo stesso ambiente (quindi i figli delle famiglie già appartenenti a quel ceto).

I titoli di studio sono usati per monopolizzare l’accesso alle posizioni più alte nella società. Per cui chi appartiene

alle classi inferiori anche se aspira a conseguire un titolo di studio elevato, incontra numerose difficoltà dato che

le classi più elevate fanno in modo che classi più basse vi accedano con difficoltà. La scuola, infatti, oltre a dare

conoscenze e competenze, fornisce anche titoli di studio, cioè credenziali per accedere alle professioni. Sono le

credenziali date agli studenti nel loro percorso formativo ad essere distribuite in modo diseguale.

NEW SOCIOLOGY OF EDUCATION

Teoria della centralità dell’insegnante

Secondo questa teoria gli studenti delle classi inferiori non sono culturalmente deprivati, ma hanno una loro

cultura propria con pari dignità di quella delle classi superiori. Tuttavia gli appartenenti alle classi benestanti

condividono con gli insegnanti una cultura di classe media. I docenti quindi sarebbero, secondo tale teoria,

orientati a considerare inadatti alla scuola e socialmente inappropriati il sistema di valori, di comportamenti e

gli stili cognitivi degli studenti delle classi inferiori.

Questo giudizio si riscontra nei voti bassi spesso ricevuti dai figli delle classi subalterne, dai richiami per

comportamenti ritenuti inadeguati dagli insegnanti e dall’atteggiamento di sopportazione nei loro confronti

da parte degli insegnanti. Le aspettative degli insegnanti sono decisive per la riuscita scolastica degli

studenti.

Le teorie sono convalidate o confutate dai dati? Andiamo a vedere.

VOTI DI MATURITA’

I dati raccolti sul voto di maturità mostrano come le valutazioni siano equamente distribuite sia tra gli studenti di

classe

borghese che di quella operaia.

Questo dato, che si riferisce alla

scuola italiana, confuta le teorie:

deprivazione culturale

(teorie neo-marxiste di Bourdieu e Bernstein)

neo-weberiana (insegnanti, che appartenenti alla classe

media, non favoriscono gli studenti di classe

medio/alta, ma trattano tutti allo stesso modo.

In più molti laureati di oggi sono nipoti di operai

o persone di classe operaia)

centralità dell’insegnante (gli insegnanti non sono la causa delle differenze sociali e sanno riconoscere come valide le

prestazioni degli studenti di diversa provenienza sociale).

TRANSIZIONE ALL’UNIVERSITÀ

(ovvero quanti si iscrivono all’università, in funzione del voto di maturità e differenziando tra studenti di famiglia

borghese e operaia)

Il grafico mostra come i maturi di famiglia borghese si iscrivono

più frequentemente all’università mentre i maturi di

famiglia operaia lo fanno di meno. Questo accade in un

campione in cui i voti di maturità sono distribuiti

uniformemente tra le due popolazioni.

Questo dato corrobora la tesi neo-marxiste.

Le teorie del conflitto sono quindi corroborate considerata l’influenza che la famiglia d’origine ha sulle scelte di

studio e formazione degli studenti.

SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Riguardo la scelta dell’indirizzo di scuola secondaria si nota come la classe borghese e la classe media

impiegatizia hanno maggiore accesso all’istruzione liceale (71% e 45%).

La piccola borghesia urbana e quella agricola privilegiano l’istruzione tecnica (48% e 45%), così come la classe

operaia urbana (47% circa). Mentre la classe operaia agricola è fortemente orientata verso l’istruzione

professionale.

SCELTA DELLA FACOLTA’ UNIVERSTARIA

Per quanto riguarda i diplomi universitari, osservando il grafico notiamo come man mano che si sale nella

gerarchia delle facoltà troviamo presenti maggiormente membri delle classi più alte.

Questo convalida le tesi neo-marxiste

Conclusioni

Si sente l’effetto della classe sociale della famiglia di origine sulla classe sociale di destinazione dei figli,

passando dalla scuola.

1.

le origini influiscono sulle chance di raggiungere i titoli di studio

2.

i titoli di studio influiscono sulle chance di raggiungere le classi sociali più elevate

3.

le origini moltiplicano il valore dei titoli di studio – un figlio di borghese con la laurea ha molte più

probabilità di collocarsi in una classe sociale elevata di un figlio di operaio, con la stessa laurea e

ottenere un migliore posto di lavoro

QUESTO CONVALIDA LE TESI NEO-MARXISTE E NEO-WEBWEBERIANE.

GENERE ISTRUZIONE E LAVORO

Studi di genere sui tipi di maturità conseguiti negli anni ’70 mostrano come le donne conseguano principalmente

diplomi di tipo liceale 41% e tecnico 33% e hanno il primato per la maturità magistrale 10% (la quasi totalità)

Gli uomini conseguono invece principalmente diplomi tecnici 50,2% seguiti da quelli di tipo liceale 29% e quelli

professionali 13%.

Riguardo le scelte universitarie le donne prediligono le Facoltà di Lettere e Filosofia 23% e Magistero e

Psicologia (9,3%).

Gli uomini invece scelgono con maggiore frequenza facoltà di economia (25%) e ingegneria (16%).

NB Sono le studentesse a ottenere un numero maggiore di titoli universitari rispetto agli studenti

Tuttavia i titoli più prestigiosi sono conseguiti dagli studenti, e così gli impieghi lavorativi più redditizi.

(Eleonora Candido)

Istruzione e destini sociali in sintesi:

Le teorie neo-weberiane riguardano i ceti, i gruppi chiusi. Esse affermano che i titoli

di studio sono utilizzati dalle classi sovraordinate per monopolizzare le posizioni

sociali più vantaggiose ed esse fanno in modo che le classi sociali più basse abbiano

ad essi un accesso limitato.

Le teorie neo-marxiste sostengono che la scuola non ha una reale influenza sulle

carriere professionali e sociali delle persone, ma si limita a dare una giustificazione

meritocratica alle differenze sociali già esistenti che non vengono modificate dal

percorso scolastico effettuato.

Le teorie della centralità dell’insegnante asseriscono che gli studenti delle classi

sociali più svantaggiate hanno una loro cultura, valori, modelli di comportamento e

stili cognitivi che sono differenti da quelli dell’insegnante che appartiene, in

prevalenza, alla classe media. Per questo motivo l’insegnante tenderebbe a dare voti

sistematicamente più bassi e ad assumere un comportamento penalizzante nei

confronti di questi studenti.

Queste teorie sono confutate dal dato secondo cui molti laureati di oggi sono nipoti

di nonni poco scolarizzati, fatto dovuto alla scolarizzazione di massa.

Sempre a sfavore delle tre teorie critiche (della teoria della centralità dell’insegnante,

del credenzialismo e delle teorie neo-marxiste della deprivazione culturale) vi sono i

dati riguardanti i voti di maturità dei figli di borghesi e di operai:

I dati riguardanti (a) la scelta dell’indirizzo scolastico nella secondaria di secondo

grado, (b) la transizione all’università secondo la classe sociale d’origine e il voto di

maturità e (c) la scelta della facoltà confutano la teoria funzionalista e confermano

le teorie neo-marxiste. Si può notare come sia la classe sociale e non il voto ricevuto

a influire sul passaggio o meno all’università, infatti a parità di voto è maggiore la

percentuale dei figli di borghesi che vanno all’università rispetto ai figli di operai.

Sempre a favore delle teorie neo-marxiste sono i dati che confrontano la classe di

provenienza con la scelta degli indirizzi scolatici (a) e accademici (b). Esiste una

forte corrispondenza tra la gerarchia sociale e il percorso accademico scelto, questo a

conferma dell'influenza della classe sociale di appartenenza sulle scelte di istruzione

accademica.

A confermare le teorie neo-marxiste e neo-weberiane sono i dati secondo cui la classe

sociale della famiglia di origine ha effetto sulla classe sociale dei figli; infatti:

Le origini sociali influiscono sulle chance di raggiungere i diversi titoli di

studio

I titoli di studio influiscono sulle possibilità di raggiungere posizioni sociali

elevate

Le origini sociali moltiplicano il valore dei titoli di studio. Un figlio di

borghese laureato ha più possibilità di collocarsi in una classe sociale più

elevata di quante ne abbia un figlio di operaio con la stessa laurea.

Questo indica che i titoli di studio sono credenziali come sostenuto dai neo-weberiani

ma anche che la classe di origine ha una grande importanza, che prevale sul merito

come sostenuto dalle teorie neo-marxiste.

Il livello di istruzione non dipende solo dalla classe sociale ma anche dal genere.

Dalla tabella si può notare come alcuni indirizzi siano privilegiati dalle donne come

ad esempio l'istruzione magistrale e quella liceale. Una interpretazione possibile di

questi dati è questa: la scelta dell'istituto magistrale è effetto di pregiudizi e

aspettative di stampo tradizionale sul ruolo e le occupazioni della donna.

La scelta del liceo potrebbe essere dovuta al fatto che le donne che vogliono

raggiungere determinate posizioni lavorative devono avere un titolo di studio

superiore a quello della loro controparte maschile. Ciò spiega anche i risultati di

rendimento scolastico e accademico per cui le ragazze prendono in media votazioni

superiori a quelli dei ragazzi, perché devono dimostrare di essere più brave di loro per

poter essere prese in considerazione per le professioni più retribuite e prestigiose.

(Sintesi di Eleonora Teresa Bossi)