308

Rubrica

Recenti Prog Med 2013; 104: 308-313

Dall’anatomia all’immagine: la visualizzazione dei nervi cranici in RM

Renata Conforti, Valeria Marrone, Angela Sardaro, Pierluigi Faella, Roberta Grassi, Salvatore Cappabianca

Riassunto. In questo articolo, esaminiamo il corso previsto

per ciascuno dei 12 nervi cranici. Le sequenze tradizionali

di risonanza magnetica ci consentono di visualizzare solo i

nervi cranici più grandi, ma particolari sequenze SSFP di risonanza magnetica ci permettono di rappresentare i segmenti cisternali dei 12 nervi cranici, fornendo risoluzione

spaziale submillimetrica.

From anatomy to image: the cranial nerves at MRI.

Summary. In this article, we review the expected course of

each of the 12 cranial nerves. Traditional magnetic resonance imaging depicts only the larger cranial nerves but

SSFP sequences of magnetic resonance imaging are capable of depicting the cisternal segments of 12 cranial nerves

and also provide submillimetric spatial resolution.

Parole chiave. Imaging, nervi cervicali, RM.

Key words. Cranial nerves, imaging, MRI.

Introduzione

ricevuti a livello delle mucose olfattive delle cavità nasali. Le cellule olfattive, neuroni sensoriali

primari, che danno origine ai filamenti olfattivi, occupano l’area di mucosa delle fosse nasali poste al

di sopra della lamina cribrosa dell’etmoide2. Dal loro polo profondo si distacca un neurite piuttosto

sottile che giunge alla mucosa e, insieme ai neuriti delle altre cellule, si avvia nella compagine di fascicoli primari formati da fibre amieliniche. I filamenti olfattivi abbandonano la sottomucosa ed entrano nella cavità cranica attraverso due serie di

fori, mediali e laterali, della lamina cribrosa dell’etmoide. Attraverso la faccia inferiore del bulbo

olfattivo penetrano, infine, le fibre olfattive dopo

aver contratto sinapsi con i dendriti delle cellule

mitrali presenti nello stesso bulbo olfattivo3.

I nervi cranici sono in numero di 12 paia, bilaterali e simmetrici, che partendo dall’encefalo (cervello, ponte, bulbo) attraversano i fori della base del

cranio per raggiungere i territori ai quali sono destinati. Si chiama “origine apparente” il punto della superficie encefalica dal quale si distaccano, “origine reale” sono invece i nuclei di sostanza grigia all’interno del cervello per la compagine motoria,

mentre per la controparte afferente (sensitiva) l’origine reale è costituita dai diversi gangli siti lungo

l’estensione dei vari nervi1. A livello di un ganglio

sensitivo sono presenti dei neuroni a T (pseudounipolari) che hanno un’estremità periferica (dendritica), che raccoglie l’informazione sensoriale, e

un’estremità centrale (assonica), che porta tale informazione al relativo nucleo terminale sensitivo del

tronco encefalico (o del diencefalo). Se nel midollo

spinale i nuclei motori sono anteriori (corna o colonne ventrali) e i sensitivi sono posteriori (corna o

colonne dorsali), nel tronco encefalo i nuclei effettori si portano dorsalmente nella callotta o tegmento

del tronco encefalo e si fanno mediali, mentre i sensitivi si portano lateralmente. Tra le due colonne

grigie compaiono nuovi nuclei per le sensibilità speciali (nuclei statoacustici, per esempio), sempre nell’ordine mediale-effettore e laterale-sensitivo2.

Nervo olfattivo - l° paio

È un nervo sensitivo, formato dall’insieme dei

filamenti olfattivi che recano al bulbo olfattivo (formazione nervosa telencefalica) stimoli sensoriali

Diagnostica per Immagini, Seconda Università di Napoli.

Pervenuto il 10 giugno 2013.

Nervo ottico - 2° nervo cranico

Gli stimoli visivi vengono raccolti da speciali fotorecettori localizzati nella retina e convogliati attraverso una complessa via nervosa alle aree visive corticali site nel lobo occipitale. I fotorecettori

sono neuroni altamente specializzati che terminano con un assone amielinico che si mette in contatto sinaptico con le cellule bipolari. I neuriti delle cellule bipolari, decorrendo sulla superficie interna della retina, prendono contatto con i neuroni gangliari o multipolari, i cui neuriti formano il

nervo ottico della fossa cranica anteriore che emergendo dalla papilla abbandona il bulbo oculare e,

attraverso il foro ottico, penetra nella cavità cranica dove le fibre si incrociano parzialmente nel cosiddetto “chiasma ottico”. La decussazione inte-

R. Conforti et al.: Dall’anatomia all’immagine: la visualizzazione dei nervi cranici in RM

ressa unicamente le fibre che provengono dalla metà nasale delle due retine. I tratti ottici che dal

chiasma si portano ai corpi genicolati laterali risultano pertanto costituiti dalle fibre che provengono dalla metà temporale della retina omolaterale e dalla metà nasale controlaterale2. Parte delle

fibre dei tratti ottici raggiungono il corpo genicolato laterale; poco prima di giungere al corpo genicolato laterale un contingente di fibre, il tratto ottico accessorio, si porta ai tubercoli quadrigemini superiori e ai nuclei della regione pretettale del mesencefalo: quest’ultimo collegamento rappresenta

il tratto afferente dell’arco nervoso per il riflesso

fotomotore di accomodazione. Le vie ortosimpatiche provenienti dal centro cilio-spinale, eccitate da

vie ottiche riflesse (vie tetto-reticolo-spinali) mantengono uno stato tonico di irido-dilatazione (midriasi) che viene modificato per l’effetto costrittore

delle vie parasimpatiche (miosi). Per quest’ultimo

riflesso i nuclei della regione pretettale sono collegati bilateralmente con i nuclei viscerali del 3o paio di nervi encefalici. Dal corpo genicolato laterale

originano le radiazioni ottiche dirette alle aree visive corticali (area striata ed aree adiacenti) attraversando prima la capsula interna e dirigendosi infine verso la corteccia occipitale, passando

esternamente ai ventricoli laterali4.

Nervo oculomotore comune - 3° paio

Il nervo oculomotore comune è un nervo effettore, composto da fibre motrici somatiche e da fibre

effettrici viscerali. Le fibre motrici somatiche originano dai nuclei mesencefalici dell’oculomotore e

si distribuiscono ai muscoli estrinseci dell’occhio.

Le fibre effettrici viscerali nascono dal nucleo parasimpatico mesencefalico di Edinger-Westphal e

conducono impulsi effettori ai due muscoli intrinseci dell’occhio, il muscolo sfintere della pupilla (costrizione pupillare) e il muscolo ciliare (accomodazione)5. Le fibre radicolari dei nuclei motori somatici dell’oculomotore emergono, dopo aver subito un

parziale incrociamento, nella fossa interpeduncolare, sul lato mediale del peduncolo cerebrale. Il

nervo oculomotore si dirige in avanti passando tra

i rami collaterali e terminali dell’arteria basilare.

Giunto al limite della fessura orbitaria superiore,

il nervo si divide in due rami, il ramo superiore più

sottile procede con una leggera inclinazione verso

l’alto, incrocia lateralmente il nervo ottico e si distribuisce al muscolo retto superiore e al muscolo

elevatore della palpebra superiore. Il ramo inferiore più voluminoso piega in avanti e in basso e si

risolve presto in tre rami per i muscoli retto mediale, retto inferiore e obliquo inferiore2.

Nervo trocleare - 4° nervo cranico

Il nervo trocleare è un nervo motore somatico,

costituito da fibre che prendono origine nel mesencefalo dal nucleo trocleare e si distribuiscono al

muscolo obliquo superiore dell’occhio. Dal punto di

emergenza esso piega lateralmente, poi in avanti e

in basso, dirigendosi all’apice della rocca petrosa

dell’osso temporale. Descrive cosi un arco a concavità mediale attorno al peduncolo cerebrale del

proprio lato; giunto alla base cranica il nervo si accosta alla parete laterale del seno cavernoso nella

quale penetra disponendosi sotto al nervo oculomotore e poco al di sopra del nervo oftalmico. Prosegue con direzione obliqua verso l’alto avvicinandosi alla fessura orbitaria superiore; prima di raggiungerla incrocia il nervo oculomotore che gli si

pone al di sotto. Penetra quindi nella cavità orbitaria10, incrocia dall’alto il tendine del muscolo elevatore della palpebra superiore e raggiunge il muscolo obliquo superiore al quale cede le sue fibre2.

Nervo trigemino - 5° nervo cranico

Il nervo trigemino è il più voluminoso dei nervi

encefalici. Deve il suo nome al tipo di distribuzione

periferica che ha luogo attraverso le tre branche in

cui si divide: il nervo oftalmico, il nervo mascellare

e il nervo mandibolare. È un nervo misto costituito

da un contingente maggiore di fibre sensitive somatiche e da un minor numero di fibre motrici somatiche. La componente sensitiva somatica ha origine nel voluminoso ganglio semilunare del Gasser.

I protoneuroni pseudounipolari del ganglio inviano

il loro prolungamento centrale al nucleo sensitivo

principale (pontino) e al nucleo della radice discendente (bulbospinale), mentre quello periferico nelle

tre branche, oftalmica, mascellare e mandibolare,

del trigemino; per mezzo loro, le fibre raccolgono stimoli sensitivi esterocettivi dalla cute della faccia e

delle mucose congiuntivale, della bocca e del naso.

La componente motrice somatica origina dal nucleo

masticatore del trigemino, emerge dal ponte con la

piccola radice motrice, supera il ganglio semilunare

e passa per intero nella branca mandibolare. Si distribuisce ai muscoli masticatori, al muscolo del

martello, al muscolo tensore del velo del palato, al

muscolo miloioideo ed al ventre anteriore del muscolo digastrico6. Alle tre branche del nervo trigemino si trovano annessi diversi gangli parasimpatici: il ganglio ciliare, il ganglio sfeno-palatino i gangli sottomandibolare e sottolinguale ed il ganglio ottico, ai quali giungono fibre pregangliari da altri

nervi encefalici. Il nervo trigemino emerge dalla superficie ventrale del ponte, al limite con il peduncolo cerebellare medio; all’emergenza sono chiaramente distinguibili la radice sensitiva, voluminosa

e un poco appiattita a quella motrice, piccola e cilindrica. Le due radici si dirigono insieme in avanti

e in alto e, superato l’apice della rocca petrosa dell’osso temporale, perforano la dura madre e penetrano nel cavo del Meckel, una cavità delimitata

dallo sdoppiamento della dura madre encefalica che

poggia sull’apice della rocca petrosa del temporale.

In questa cavità è accolto il ganglio semilunare al

cui margine concavo, posteriore, giungono la radice

sensitiva e quella motrice del trigemino; dal margi-

309

310

Recenti Progressi in Medicina, 104 (7-8), luglio-agosto 2013

ne convesso, anteriore del ganglio si staccano le tre

branche del trigemino: in alto e medialmente il nervo oftalmico, al centro il nervo mascellare, in basso

e in fuori il nervo mandibolare7.

dea, e cede i suoi rami terminali: il tronco temporofaciale e il tronco cervico faciale9,10.

Nervo acustico - 8° nervo cranico

Nervo abducente - 6° nervo cranico

È un nervo motore somatico le cui fibre originano a livello del ponte, dell’omonimo nucleo, provvedendo all’innervazione del muscolo retto laterale dell’occhio. Il nervo emerge in corrispondenza

del solco bulbo-pontino al di sopra delle piramidi

bulbari; decorre successivamente sul davanti del

ponte nello spazio subaracnoideo. Giunto all’apice

della rocca petrosa si immette nel seno cavernoso

che percorre dall’indietro in avanti a lato dell’arteria carotide interna. Entra nella cavità orbitaria

passando per la fessura orbitaria superiore, all’interno dell’anello tendineo dello Zinn; raggiunge infine la superficie profonda del muscolo retto laterale cui cede le sue fibre motrici. Anche il nervo abducente, come gli altri nervi motori encefalici, trasporta fibre sensitive somatiche che raccolgono dal

muscolo retto laterale stimoli propriocettivi, tali fibre sensitive raggiungono il nervo oftalmico attraverso un ramo anastomotico8.

Nervo facciale - 7° nervo cranico

Il 7° paio dei nervi encefalici comprende due distinti nervi, il nervo facciale propriamente detto e

il nervo intermedio del Wrisberg. Il nervo facciale

propriamente detto è composto da fibre motrici somatiche che originano nel ponte, dal nucleo del

nervo facciale, ed innervano i muscoli mimici ed altri muscoli derivati embriologicamente dal secondo

arco branchiale. Contiene inoltre fibre parasimpatiche pregangliari originate dal nucleo muconasolacrimale che recano stimoli effettori per la ghiandola lacrimale e le ghiandole della mucosa del naso del palato. Il nervo intermedio del Wrisberg

comprende fibre sensitive somatiche e viscerali che

hanno un origine comune nel ganglio genicolato e

che si distribuiscono ai due terzi anteriori della lingua, dove raccolgono la sensibilità gustativa specifica e vanno inoltre ad una ristretta area cutanea

del padiglione auricolare. I prolungamenti centrali di queste fibre sensitive mettono capo al nucleo

del fascicolo solitario, per la sensibilità gustativa,

ed al nucleo della radice discendente del trigemino

per la sensibilità generale. Il nervo intermedio

comprende anche fibre pregangliari parasimpatiche che originano dal nucleo salivatorio superiore

e recano stimoli effettori viscerali per le ghiandole

salivari maggiori e minori. Il 7° paio emerge dal

tronco encefalico in corrispondenza della fossetta

sopraolivare ai limiti tra bulbo e ponte; passa poi

sopra il cervelletto e procede insieme al nervo statoacustico verso il meato acustico interno, dove si

immettono nel canale facciale. All’uscita del canale facciale il nervo si immette nella loggia caroti-

L’8° paio di nervi encefalici è composto da due

parti distinte: il nervo vestibolare e il nervo cocleare. Il nervo vestibolare trasporta stimoli correlati con la gravità e l’accelerazione lineare e angolare e perciò connessi con il senso dell’equilibrio. I

protoneuroni del nervo vestibolare dello Scarpa sono localizzati nel ganglio omonimo e sono di tipo

oppositopolare; i loro rami centrifughi raggiungono

le macule acustiche dell’utricolo e del sacculo e le

creste ampollari dei canali semicircolari; i rami

centripeti terminano nei nuclei vestibolari del

tronco encefalico. Il nervo cocleare trasmette ai

centri nevrassiali stimoli acustici raccolti dai protoneuroni del ganglio spinale del Corti; i prolungamenti periferici di tali cellule si portano all’organo del Corti; i prolungamenti centrali mettono

capo nel troncoencefalo ai nuclei cocleari. Il nervo

statoacustico emerge dal tronco encefalico a livello della fossetta retroolivare. Si dirige in avanti ed

esternamente, passa davanti al flocculo cerebellare e raggiunge il meato acustico interno. Mentre lo

percorre, il nervo, che alla sua emergenza appare

come un unico grosso tronco, si divide nei due nervi vestibolare e cocleare. Il nervo vestibolare incontra il suo ganglio sensitivo e si prolunga poi in

due rami, superiore e inferiore. Il superiore si risolve in numerosi ramuscoli che escono dal meato

acustico interno passando per i forellini dell’area

vestibolare superiore e giungono cosi alle macule

acustiche dell’utricolo e dell’ampolla dei canali semicircolari superiore e laterale8. Il ramo inferiore

si risolve anch’esso in numerosi filamenti che attraversano l’area vestibolare inferiore e raggiungono la macula acustica del sacculo e l’ampolla del

canale semicircolare posteriore. Il nervo cocleare,

più voluminoso del precedente, in corrispondenza

del fondo del meato acustico interno si risolve in

una rosa di filamenti che penetrano nei fori del

tractus spiralis foraminosus, risalgono nei canalicoli scavati nel modiolo della chiocciola e raggiungono il ganglio spirale del Corti. I prolungamenti

periferici dei neuroni del ganglio passano nei canalicoli scavati nella lamina spirale ossea e terminano alle cellule acustiche dell’organo del Corti3.

Nervo glossofaringeo - 9° nervo cranico

Il nervo glossofaringeo è un nervo misto che contiene un esiguo numero di fibre motrici somatiche

che originano dal nucleo ambiguo del midollo allungato e si distribuisce al muscolo costrittore superiore della faringe e al muscolo stilofaringeo. Fibre effettrici viscerali nascono nel bulbo dal nucleo

salivatorio inferiore e recano stimoli secretori per

la ghiandola parotide e le ghiandole salivari minori. Le fibre sensitive somatiche, prolungamenti di

R. Conforti et al.: Dall’anatomia all’immagine: la visualizzazione dei nervi cranici in RM

neuroni del ganglio superiore, raccolgono alla periferia stimoli sensitivi della mucosa della cassa del

timpano, della tuba uditiva e di un ristretto territorio del padiglione auricolare e li inviano alla radice discendente del nervo trigemino. Le fibre sensitive viscerali infine originano dal ganglio petroso

e trasmettono al nucleo del tratto solitario stimoli

viscerali superficiali raccolti dai recettori gustativi

del terzo posteriore della lingua9,10.

Nervo vago - 10° nervo cranico

Il nervo vago o pneumogastrico è un nervo misto, costituito da tutte e quattro le componenti di

fibre, somatiche e viscerali. È il più lungo dei nervi

encefalici ed è di notevole importanza in quanto

porta un grosso contingente di fibre effettrici viscerali (parasimpatiche) che innervano la maggior

parte dei visceri del torace e dell’addome. La componente effettrice viscerale è rappresentata da fibre pregangliari che originano dalla porzione media e caudale del nucleo motore dorsale del vago e

recano stimoli effettori al cuore, alla parete dell’aorta e dei suoi grossi rami, alle ghiandole ed alla

muscolatura liscia delle vie respiratorie, dell’apparato digerente e di quello urinario; le fibre pregangliari mettono capo a gangli e ad agglomerati di cellule gangliari parasimpatiche dislocati in vicinanza dell’organo che viene innervato. La componente

di fibre motrici somatiche si distribuisce alla muscolatura striata della faringe, della laringe e della

parte prossimale dell’esofago; l’origine reale delle

fibre ha luogo nella porzione caudale del nucleo ambiguo, che è comune anche al nervo glossofaringeo.

Le fibre sensitive viscerali del nervo vago originano nel ganglio nodoso o plessiforme: i prolungamenti periferici dei protoneuroni pseudounipolari

raccolgono stimoli della sensibilità viscerale generale dal seno aortico e dal glomo aortico, oltre che

dalla mucosa della laringe, della faringe, della trachea, dell’esofago e degli altri visceri toracici ed addominali. I prolungamenti centrali dei protoneuroni del ganglio nodoso si recano, nel bulbo, al nucleo

del tratto solitario. Le fibre sensitive somatiche

rappresentano un contingente esiguo. Hanno origine dal ganglio giugulare, raccolgono stimoli sensitivi da un piccolo territorio cutaneo dal padiglione

dell’orecchio e l’inviano al nucleo della radice discendente del trigemino. Il nervo vago emerge in

corrispondenza del solco laterale posteriore del bulbo; dalla sede di emergenza converge in alto, lateralmente ed in avanti, piega in basso passando nel

foro giugulare e, attraversando il collo, si avvicina

all’arteria carotide interna e alla vena giugulare interna, costituendo il fascio vascolonervoso del collo.

Alla base del collo, il nervo vago di destra scende

anteriormente all’arteria succlavia, il nervo vago di

sinistra decorre tra l’arteria carotide comune, che

gli è posta davanti e l’arteria succlavia, che è situata posteriormente. All’entrata nel torace, il nervo vago di destra passa dietro alla vena cava superiore e si avvicina progressivamente alla trachea.

Prosegue posteriormente al bronco destro, tra questo e il tratto terminale della vena azygos e, risolvendosi in numerosi rami fra loro anastomizzati, si

dispone a ridosso della parete posteriore dell’esofago. Il nervo vago di sinistra imbocca l’apertura superiore del torace decorrendo posterolateralmente

all’arteria carotide comune. Incrocia poi l’arco dell’aorta, passando tra questo e la pleura mediastinica, decorre posteriormente al bronco sinistro e, come il vago di destra, si risolve in una serie di rami

fra loro anastomizzati che scendono lungo la parete anteriore dell’esofago2.

I nervi vaghi entrano quindi nella cavità addominale, passando attraverso l’orifizio esofageo del

diaframma. Il nervo vago di destra scende dietro

l’esofago, poi dietro al cardias e prosegue sulla parete posteriore dell’addome giungendo fino al tronco celiaco, dove termina nel ganglio celiaco di destra.

Al ganglio celiaco di destra giunge anche il ramo

terminale del nervo grande splancnico. Nervo vago

e nervo grande splancnico di destra, confluendo ai

due poli opposti del granchio celiaco, formano l’ansa memorabile di Wrisberg. Il nervo vago di sinistra

si prolunga dall’esofago sulla faccia anteriore dello

stomaco, suddividendosi in numerosi rami che si

raggruppano nei pressi della piccola curvatura e costituiscono il plesso gastrico anteriore. Il plesso gastrico posteriore deriva dai rami collaterali del nervo vago di destra che si anastomizzano sulla faccia

posteriore dello stomaco, vicino alla piccola curvatura. Il nervo vago invia lungo il suo decorso numerosi rami collaterali; alcuni nascono nel collo, altri

nel torace, altri poi nella cavità addominale1.

Nervo accessorio - 11° nervo cranico

Il nervo accessorio è formato esclusivamente da

fibre motrici somatiche che originano dal nucleo

dell’accessorio posto alla base delle corna anteriori dei primi neuromeri del midollo spinale. Si distribuisce ad una parte del muscolo trapezio e al

muscolo sternocleido-mastoideo. Nasce con diverse

radicole che si distaccano della faccia laterale del

midollo spinale, attraversano lo spazio sub-aracnoideo del midollo, accollandosi in un unico tronco

e risalgono nella cavità cranica attraverso il foro

occipitale. Il nervo si piega quindi in fuori verso il

foro giugulare che attraversa raggiungendo così la

faccia profonda del muscolo sternocleidomastoideo

e del muscolo trapezio dopo aver attraversato la

parte alta della fossa sopraclaveare2.

Nervo ipoglosso - 12° nervo cranico

Il nervo ipoglosso è composto esclusivamente da

fibre motrici somatiche che originano dal nucleo del

nervo ipoglosso sito nella parte dorsale del bulbo;

innerva i muscoli della lingua e delle regioni sopra

e sottoioidea, emerge poi dal bulbo nel solco anterolaterale con una serie longitudinale di radicole.

Queste confluiscono in due o tre tronchi e poi for-

311

312

Recenti Progressi in Medicina, 104 (7-8), luglio-agosto 2013

mano un unico nervo che fuoriesce dalla cavità cranica passando per il canale omonimo dirigendosi

verso la radice della lingua. Decorre inizialmente

dietro i muscoli stiliani ed al fascio vascolo-nervoso

del collo, passa poi tra l’arteria carotide interna e il

nervo vago situati medialmente e la vena giugulare interna posta lateralmente. Raggiunta la regione sopra-ioidea, si applica sulla superficie esterna

del muscolo ipoglosso, tra questo e la ghiandola sottomandibolare. Assume poi un decorso orizzontale

e parallelo all’osso ioide e insieme alla vena linguale giunge alla loggia sottolinguale dove si suddivide in un ciuffo di rami terminali, linguali, distribuendosi ai muscoli intrinseci della lingua9,10.

Fisiopatologia

I nervi cranici sono rivesti da tre guaine connettivali che prendono il nome di endonevrio, perinevrio ed epinevrio. La barriera emato-neurale dei

nervi cranici è costituita da strette giunzioni tra le

cellule endoteliali dell’endonevrio e degli strati interni del perinevrio1.

Insulti vari (infiammazioni, neoplasie, malattie

autoimmuni, ischemia, traumi) possono danneggiare tale barriera, permettendo il passaggio di

macromolecole tra cui il mezzo di contrasto usato

in esami radiodiagnostici, sia in esami di tomografia computerizzata (TC) sia di risonanza magnetica (RM), con conseguente loro impregnazione4.

RM

L’anatomia dei nervi cranici è complessa, e la valutazione di pazienti con neuropatie craniche richiede una conoscenza approfondita del loro decorso11,12. L’utilizzo, in RM, del mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio) aumenta la capacità di rilevare anomalie dei nervi cranici, pur esistendo alcune condizioni in cui vi può essere impregnazione

di un nervo cranico, pur se non alterato. Il ganglio

genicolato, i segmenti mastoide del nervo facciale,

il ganglio trigeminale e le porzioni prossimali delle

sue divisioni possiedono plessi venosi peri- ed epineurali, che permettono il passaggio del contrasto

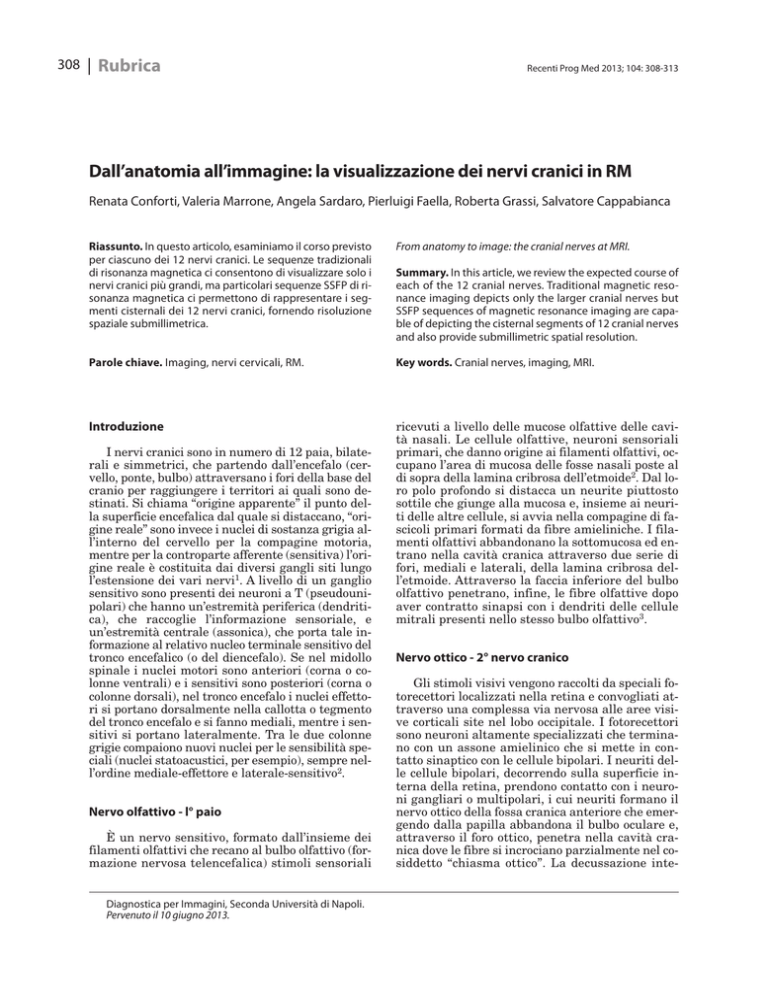

iniettato per venam, verificandosi così moderata impregnazione1. Le sequenze tradizionali di RM pur

fornendo un’eccellente risoluzione dei tessuti molli,

possono non disporre però, della necessaria risoluzione spaziale per definire strutture più piccole come i nervi cranici. Infatti, le sequenze RM T2-pesate permettono di visualizzare solo i nervi cranici di

maggiori dimensioni. Oggigiorno è possibile utilizzare sequenze steady state free precession (SSFP)

in grado di visualizza i segmenti cisternali di tutti e

12 i nervi cranici; esse sono sequenze Gradient-Echo

che forniscono un’eccellente risoluzione di contrasto

tra il liquido cerebro-spinale ed i nervi, utilizzando

sezioni molto sottili, sub-centimetriche. Un altro

vantaggio è che il tempo totale di acquisizione delle

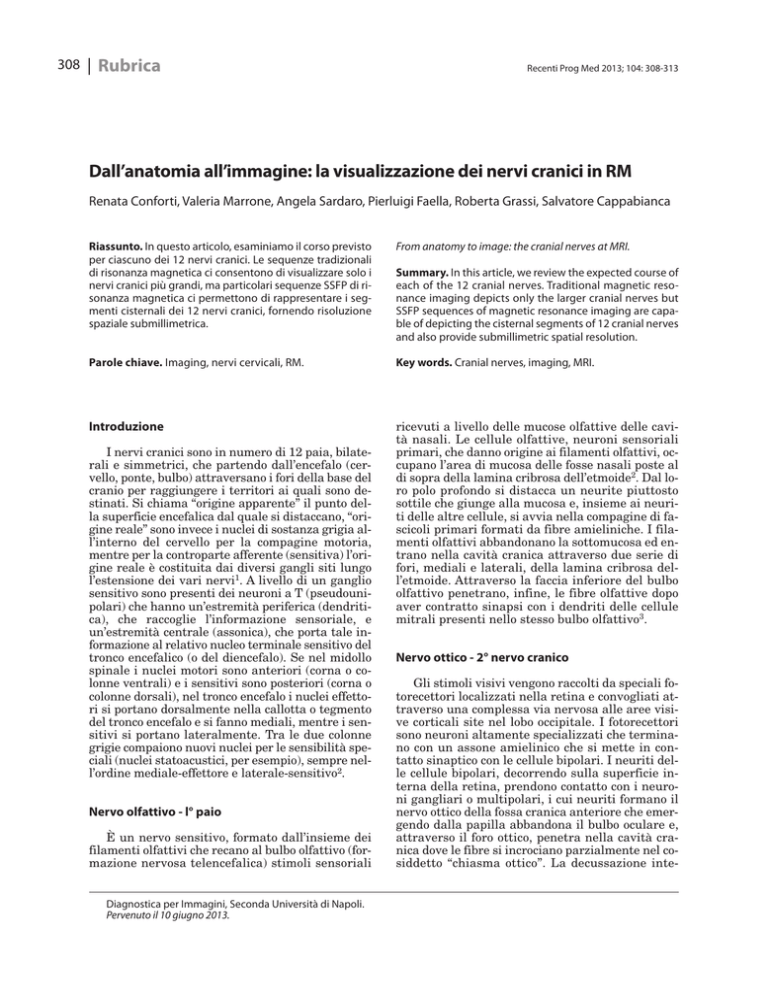

sequenze SSFP è molto più breve delle classiche sequenze T1 e T2-pesate della RM (figura 1). Gli svan-

Figura 1. Esame RM. Immagini SE T2 assiali (a, b, c) ed SSFP (a’, b’, c’): evidente migliore risoluzione di contrasto per la seconda sequenza.

R. Conforti et al.: Dall’anatomia all’immagine: la visualizzazione dei nervi cranici in RM

taggi di tali sequenze sono la ridotta risoluzione di

contrasto tra i diversi tessuti molli e la scarsa rappresentazione dei punti di riferimento anatomici a

causa delle sezione submillimetriche. Pertanto, le

sequenze SSFP svolgono un ruolo integrativo al

fianco delle sequenze tradizionali di RM per lo studio dei nervi cranici2.

6.

7.

8.

Bibliografia

1. Saremi F, Helmy M, Farzin S, Zee CS, Go JL. MRI of

cranial nerve enhancement. Neuroradiology 2005;

185: 1487-97.

2. Sheth S, Branstetter BF, Escott EJ. Appearance of

normal cranial nerves on steady-state free precession MR images. Radiographics 2009; 29: 1045-55.

3. Chavhan GB, Babyn PS, Jankharia BG, Cheng HL,

Shroff MM. Steady-state MR imaging sequences:

physics, classification, and clinical applications. Radiographics 2008; 28: 1147-60.

4. Schmitz B, Hagen T, Reith W. Three-dimensional

true FISP for high-resolution imaging of the whole

brain. Eur Radiol 2003; 13: 1577-82.

5. Mikami T, Minamida Y, Yamaki T, Koyanagi I, Nonaka T, Houkin K. Cranial nerve assessment in posterior fossa tumors with fast imaging employing

Indirizzo per la corrispondenza:

Prof. Salvatore Cappabianca

Seconda Università di Napoli

Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale

Diagnostica per Immagini

Piazza Miraglia 2

80138 Napoli

E-mail: [email protected]

9.

10.

11.

12.

steady-state acquisition (FIESTA). Neurosurg Rev

2005; 28: 261-6.

Conforti R, Parlato RS, De Paulis D, et al. Trigeminal nevralgia and persistent trigeminal artery. Neurol Sci 2012; 33: 1455-8.

Majoie CB, Verbeeten B Jr, Dol JA. Trigeminal neuropathy: evaluation with MR imaging. Radiographics 1995; 15: 795-811.

Taglialatela A, Conforti R, Notaro M, Cotticelli R,

Caranci F, Cirillo S. Role of Magnetic Resonance

Imaging in Duane’s Retraction Syndrome: presence of the abducens nerve depending on Type A clinical-anatomical study. Neuroradiol J 2010; 23:

649-764.

Rotondo M, D’Avanzo R, Natale M, Conforti R, Pascale M, Scuotto A. Post-traumatic peripheral facial

nerve palsy: surgical and neuroradiological consideration in five cases of delayed onset. Acta Neurochirurgica 2010; 152: 1705-9.

Macarini L, Zeppa P, Genovese EA, Scialpi M, Raucci A. Dissezione della carotid interna: descrizione di

un caso con paralisi del XII nervo cranico. Recenti

Prog Med 2012; 103: 535-8.

Caranci F, Cicala D, Cappabianca S, Briganti F, Brunese L, Fonio P. Orbital fractures: role of imaging.

Semin Ultrasound CT MR 2012; 33: 385-91.

Laine FJ, Smoker WR. Anatomy of the cranial nerves. Neuroim Clin N Am 1998; 8: 69-100.

313