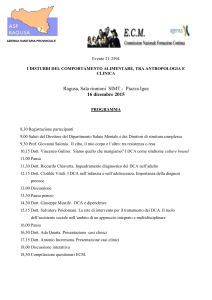

CLINICA E TEORIA DELLA CLINICA

Trattamento delle dipendenze: disturbi del comportamento

alimentare, ecc.

Lezione 16 - 23/11/2012

Relatore: Flaminia Cordeschi

PUNTI CHIAVE

Trattamento in gruppo di pazienti con disturbi alimentari nell'istituzione:

Le condizioni pregruppali possono essere così riassunte:

nucleo conflittuale tra la dimensione di dipendenza (legame relazionale con gli altri) e quella

d’identità (psico-corporea) del soggetto;

la dimensione di questo conflitto dipende dalla presenza di esperienze traumatiche nella

storia dei pazienti che danneggiano l'integrazione del soggetto, generando un senso

d’insicurezza e inadeguatezza (conflitto tra il soggetto e le proprie emozioni);

la difesa principale che garantisce il vissuto di non-integrazione è la dissociazione mentecorpo: il corpo è ostaggio della mente, che determina un’ossessivizzazione del pensiero e di

conseguenza un allontanamento dalla realtà (nucleo delirante);

l'individuo si sente minacciato dalla relazione con l'altro, inclusa quella terapeutica

(difficoltà nella richiesta d'aiuto).

La formazione e funzioni del gruppo presenta le seguenti caratteristiche:

piccolo gruppo (max 6-8 persone);

omogeneo (condivisione del sintomo: gruppo monosintomatico);

la possibilità di condividere, all'interno del gruppo, genera un senso di appartenenza

(assunto di base della dipendenza.)

il gruppo omogeneo produce un contenimento fusionale difensivo (coesione arbitraria). Il

terapeuta per intervenire, deve essere riconosciuto nel suo ruolo asimmetrico;

la gruppalità, attraverso la sua presenza fisica, trasmette un’intimità corporea più forte e

tangibile (accenni al clima e all'atmosfera del gruppo);

ci sono due matrici relazionali: adesività e imitatività, rifiuto. Gli individui all'interno della

relazione, possono scegliere se aderire a un modello o isolarsi.

Nel trattamento è fondamentale:

il lavoro di èquipe integrata: consulenti sul corpo, operatori dell’approccio psicologico, chi

segue i genitori ed esperienze che integrano i lavori psicologici (laboratori);

accogliere il sintomo e non aggredirlo.

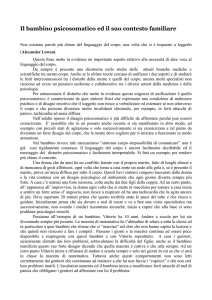

In questa lezione è intervenuta la dott.ssa Flaminia Cordeschi, psicologa clinica con formazione

psicoanalitica che è attualmente responsabile della DAI (associazione Disturbi Alimentari in

Istituzione) e ha parlato del trattamento dei DCA nelle terapie di gruppo all’interno di

un’istituzione. Nella categoria dei DCA rientrano soggetti con strutture di personalità molto diverse:

dall’adolescente che, come conseguenza di una difficoltà d’integrazione della sessualità del corpo

sessuato, manifesta un DCA transitorio con probabile risoluzione spontanea, fino alla costruzione di

strutture di personalità francamente psicotiche compensate dal DCA.

La formazione del gruppo prevede la riunione di soggetti con i medesimi sintomi.

Nei pazienti con DCA si riscontrano dei conflitti tra dipendenza e identità, inoltre vi è

un’incompatibilità tra legami relazionali e costruzione dell’identità psico-corporea. In una società

caratterizzata dall’equazione “magro = bello e sano”, si dovrebbe piuttosto convenire e lottare

affinché la bellezza coincida con l’ascolto del proprio corpo e il raggiungimento di un equilibrio

psico-fisico. Nel tentativo di combattere questo modello sociale predominante, in tempi moderni,

sta emergendo la tendenza opposta di accostare la bellezza a corpi ipersessualizzati e formosi che si

discostano dalla corporeità standard delle donne, tanto quanto le immagini di corpi troppo esili.

[ESEMPIO: L’esempio più lampante della pubblicizzazione di corpi morbidi e sensuali viene dal

fenomeno americano della modella Charlotte Coyle, chiaramente in sovrappeso ma ritenuta un

canone di bellezza].

Si è rilevata la presenza di traumi nella storia di questi soggetti, in cui il trauma è inteso o come un

singolo evento o come uno stile di relazione familiare sistematicamente negativo per alcune

dimensioni emozionali del bambino. Nei soggetti con DCA è possibile riscontrare la presenza di

dimensioni traumatiche. Nell’accezione più classica di evento traumatico s’intendono eventi

scioccanti, inattesi come lutti, separazioni improvvise, violenze, abusi, trasferimenti; in una

dimensione più ampia il trauma può rappresentare uno stile di relazione sistemica che esclude

alcuni aspetti del bambino. [ESEMPIO: consideriamo un contesto familiare che nega

ripetutamente al bambino la possibilità di riconoscere alcuni aspetti del proprio sé ritenuti

intollerabili, costringendolo a scinderli attuando meccanismi di difesa rigidi. Il racconto di questi

aspetti traumatici in alcuni pazienti è esplicito e dettagliato, in altri invece è occultato da

un’idealizzazione dell’infanzia come felice e serena che soltanto con l’emergere di capacità

evolutive più mature darà luogo a una disfunzione].

Si evidenzia inoltre una compromissione dell’integrità del soggetto nel momento in cui utilizza

delle difese disfunzionali per la gestione del trauma. Questo provoca un sentimento d’insicurezza,

precarietà e paura di sentire alcune emozioni che devono essere evitate perché troppo intense. Si

rileva in questi pazienti il bisogno di essere aiutati, ma allo stesso tempo si sentono minacciati da

quest’aiuto, perché l’altro potrebbe ri-traumatizzarlo entrando in intimità con lui. Una mancata

integrazione nel Sé delle emozioni originate dall’evento traumatico determina nell’individuo lo

sviluppo di un senso d’inadeguatezza e d’impotenza. Ciò ha delle conseguenze sulle modalità di

trattamento; infatti, se un soggetto si sente minacciato dalla relazione con l’altro, vivrà come

pericolosa anche la relazione terapeutica. I pazienti con DCA nutrono un bisogno simbiotico di

essere aiutati d’intensità inversamente proporzionale al loro vissuto di sofferenza psichica. La

consapevolezza che la propria precarietà possa essere più manifesta nella relazione con l’altro,

piuttosto che nei momenti di solitudine, rende la richiesta di aiuto molto difficile per la paura di

rivivere l’evento traumatico originario. Molto spesso questi pazienti desiderano essere ascoltati in

tempi brevissimi e alle loro precise condizioni, nella fantasia di trovare dall’altra parte qualcuno in

grado di sintonizzarsi immediatamente con i propri bisogni; eppure questa tendenza è contrastata

dalla classica resistenza messa in atto dai pazienti DCA nel trattamento.

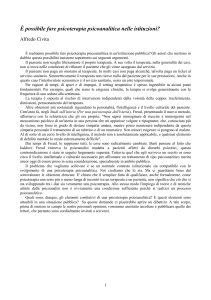

Il classico setting terapeutico duale non è la forma di trattamento più adeguata per questa tipologia

di pazienti, ma sembra essere più adeguato il setting di gruppo. Quest’ultimo riesce a far superare al

soggetto la paura e la preoccupazione nei confronti dell’altro. Il senso d’impotenza percepito da

questi pazienti è auto curato da una pseudo normalizzazione in cui il soggetto aderisce ai valori

sociali dimostrando di funzionare bene in vari ambiti, questa situazione non permette di rilevare il

disturbo, facendolo emergere solamente quando esso è conclamato. La tipologia di trattamento più

utilizzata è quella del gruppo monosintomatico. Qui il sintomo diviene l’elemento fondamentale di

condivisione e si genera un immediato senso di appartenenza, inoltre la condivisione del sintomo

permette di tenere insieme il gruppo. Inizialmente non c’è consapevolezza della richiesta di aiuto,

ma solamente una richiesta di tornare alle difese utilizzate in precedenza che permettevano di

funzionare. È necessario quindi accogliere il sintomo, che solo gradualmente andrà sullo sfondo e

permetterà al gruppo di focalizzarsi sulle emozioni, pensieri e sensazioni. Nelle prime fasi della

terapia la relazione tra i pazienti è molto stretta. Il terapeuta deve inserirsi gradualmente facendo

micro interventi, e inizialmente deve accettare di essere annullato per non far sentire ai membri del

gruppo di essere troppo intrusivo. Un obiettivo terapeutico è quello di riportare il paziente a dare

importanza a lui stesso, ai suoi sentimenti e alle sue emozioni, poiché il sintomo non permette un

contatto con il corpo. [ESEMPIO: L’onnipotenza terapeutica che vorrebbe salvare ad ogni costo i

pazienti con DCA si manifesta chiaramente nell’atteggiamento di alcuni medici che tentano ogni

tipo d’intervento medico per ripristinare i parametri vitali del paziente fino a rasentare un

accanimento terapeutico. Questo tipo di trattamento, considerato risolutivo da un punto di vista

medico, in realtà può indurre a un peggioramento dopo la dimissione del paziente perché vissuto

come traumatico e non contenitivo. In questo senso la formazione del personale medico che si

occupa di pazienti con DCA dovrebbe essere curata attentamente].

Una delle difese principali proprie dei pazienti è la dissociazione mente - corpo, poiché la mente

controlla il corpo in modo ossessivo e quest’ossessività porta a uno sganciamento dalla realtà,

portando l’individuo in una dimensione parallela. È necessario quindi recuperare il rapporto con il

corpo e recuperare qualcosa del proprio vissuto ricominciando a percepire le dimensioni corporee.

Rispetto alla tendenza dei pazienti con DCA ad attuare la dissociazione in maniera talmente

pervasiva da creare un senso di vuoto interiore, Bion diceva che l’analista deve aiutare il paziente a

creare un vuoto interno germinativo che gli permetta di accedere ad aspetti di Sé fino allora

inaccessibili. [ESEMPIO: come un artista che di fronte ad una tela bianca può essere ispirato da

questi aspetti di sé non ancora conosciuti].

La tipologia di paziente idonea a entrare nel gruppo terapeutico deve essere egosintonica, disposta a

condividere con gli altri le sue esperienze e motivata a entrare a far parte del gruppo.

Si è rilevato che questi pazienti utilizzano un doppio registro di comportamento nella relazione con

gli altri: uno imitativo e adesivo, e l’altro oppositivo e rifiutante. L’obiettivo comune di tali registri

è di rimanere vuoti dentro, cioè di non esistere. Se il terapeuta si pone in una condizione di

neutralità, stimolerà questo vuoto del paziente avallando questa cancellazione del sé e favorendo la

formazione di un vuoto funzionale definito germinativo. Per fare tutto ciò, il terapeuta deve trovare

un equilibrio tra attività e passività negli interventi con il paziente: non invadendolo, ma non

lasciandolo nemmeno in balia del suo vuoto.

CASO CLINICO

Il materiale clinico portato a lezione dalla dottoressa riguarda due sedute: una di un gruppo alla

prima separazione estiva, l’altra di un gruppo sperimentale di pazienti adolescenti che, diversamente

dalla prassi tradizionale, avevano già condotto un trattamento individuale (da circa un anno), prima

di prendere parte alla psicoterapia di gruppo. Non si tratta quindi di un gruppo di persone che,

ritrovandosi insieme per la prima volta, si focalizza inizialmente sul sintomo; ma di soggetti che,

avendo già lavorato individualmente, possono portare riflessioni nuove. Si sceglie di approfondire

la seduta iniziale di questo secondo gruppo composto da quattro ragazze tutte ventiduenni.

Si tratta di un gruppo piuttosto eterogeneo: una ragazza presenta una situazione di bulimia con

vomito molto severa e un conseguente sottopeso grave; un’altra ha problemi d’immagine corporea

ma una sintomatologia lieve; un’altra ragazza ancora manifesta un sottopeso senza condotte di

espulsione ma con una restrizione alimentare strutturata; infine l’ultima mostra tendenze ad abusare

delle cose in generale, del cibo ma soprattutto dell’alcool.

Poiché le pazienti non avevano mai partecipato a una seduta di gruppo, chiedono alla terapista come

comportarsi. La terapista indica che non ci sono regole precise, ognuno è libero di esprimersi come

vuole. Riportiamo le prime battute della seduta:

M: “Non vi preoccupate, all’inizio è normale stare in silenzio per l’imbarazzo, succede sempre

così!” (grosso silenzio.)

Terapeuta: “Forse si può cominciare vedendo se passa qualcosa per la mente, qualche immagine,

qualche pensiero”.

L: “Ma che cosa ci stiamo a fare qua?”.

M: “Siamo qui perché abbiamo tutte un problema, l’abbiamo riconosciuto, vogliamo levarlo in

qualche modo”.

L: (con faccia scettica) “Lo abbiamo riconosciuto?”, “Siamo persone in cui si sono rotti degli

equilibri, secondo me è come se pendessimo da un lato e vedessimo il mondo dritto solo pendendo,

mentre gli altri riescono a vedere il mondo dritto stando dritti, dovrebbero rimetterci dritte e

accettare quello che vediamo senza restare incastrate in una posizione storta”.

M: “E’ proprio così anche per me, solo che io mi incastro in quella posizione e poi non riesco più a

rimettermi dritta”.

Q: “Per me non è così, a me mi hanno storto gli altri! io avevo un mio equilibrio prima e gli altri mi

hanno storto, non è colpa mia, non so voi ma io ho vissuto un infanzia felice, poi però nel periodo

dell’adolescenza, quando cominci ad entrare in relazione con i maschietti della tua età ho visto che

gli altri si fermavano solo alla coccia (il corpo), e siccome questa coccia a loro non piaceva, non mi

davano la possibilità di mostrare quello che avevo dentro, non andavano oltre e allora mi sono

storta”.

M: “Ma il mondo è dritto?”

V: “Il mondo è stronzo! Io dipendo troppo dagli altri, dal loro giudizio, dal confronto che io faccio

con le altre. Quando vedo una bella ragazza magra, lo so che non dovrebbe essere così, ma io non

ne sono uscita, non so voi... ”.

L (rivolta a V): “Dovresti cercare di trasformare questo problema in una risorsa. Anch’io mi turbavo

quando vedevo una persona più magra, ma mi sono poi resa conto che se esprimevo questi

sentimenti, l’invidia va via”.

M: “E’ vero che è così, ma vedere una bella ragazza mi fa sentire invidiosissima. Potrebbe essere

una ginnasta, un’atleta, perché dovrei invidiarla?”.

(...)

L: “Ma quali sono i parametri della normalità?”.

M: “Ma siamo storte o siamo dritte?”.

(...)

L: “Quelli che invidiamo sono quelli normali, quelli che stanno dentro certi schermi, dentro certi

parametri, ma chi ci dice che questi parametri sono i nostri parametri?”.

V: “Mi è sempre stato detto che poiché i miei genitori sono cicciotti, i miei geni sono quelli e quindi

io devo accettare di essere in sovrappeso; io però non credo che sia davvero così, il corpo è nelle

mie mani, in teoria, e dovrei decidere io cosa farne”.

Terapeuta: “Sicuramente tutti noi abbiamo delle cose che ereditiamo dall’ambiente, dai genitori,

però è anche vero che, partendo da questa base, abbiamo la capacità di modificare, di integrare

quello che ci hanno dato i genitori”.

C: “La colpa è nostra perché siamo noi che vogliamo raggiungere quel modello, aderire alla massa,

aderire a quei canoni, per delle nostre insicurezze o debolezze”.

M: “Per me non è così. Il fatto di non poter appartenere al solco della normalità non l’ho fatto mio,

non mi interessa più essere normale, però sono caduta in un solco ancora più brutto in cui non

vorrei proprio essere, esistere. Normale è un modo di pensare che non mi piace proprio, essere

normale è superficiale, è fatto di persone che danno giudizi superficiali che non riescono a

comprendere la diversità”.

L: “Io facevo delle lezioni di chitarra, che mi sono state imposte da mio padre quando ero piccola

perché da bambino avevo delle doti musicali e allora mio padre ha subito deciso, prima ancora che

io potessi decidere, che avrei dovuto studiare la chitarra; io sono come una che batte a macchina,

non riesco a sentire le emozioni della musica. Alla fine ho deciso di cambiare genere musicale dalla

classica al rock, però non riesco più a suonare”.

V: “Penso di aver fatto tanti sbagli in passato ma adesso sto meglio, è come se desiderassi di

sbagliare di nuovo per rivivere quella sensazione lì, perché mi piacevo più com’ero prima che come

sono adesso; però so che soffrirei molto e non ho avuto la forza, anche se non ci vuole tanta forza

ma è più una questione di resistenza”.

C: “Ma vorresti stare male come sei stata male un anno fa?”

V: “No, non proprio così male; ma vorrei non sentire niente come in quel momento, non ero

consapevole, andava tutto liscio”.

Commento della professoressa: è sorprendente vedere come la prima tematica portata dalle

ragazze, vivendo una microsocialità come quella del gruppo, riguarda l’essere connotate come

“dritte o storte” dal mondo esterno. L’eco della macrosocialità si fa più tangibile rispetto al

precedente percorso individuale, in cui questi argomenti non erano mai emersi. Inoltre è

interessante notare come l’interazione delle pazienti sia stata particolarmente immediata, non si

sono nemmeno chieste il nome.

Un secondo tema che sembri emergere è quello della predisposizione genetica allo sviluppo di un

determinato fenotipo. Rispetto alla visione proposta da una delle pazienti della genetica come di un

qualcosa di chiuso e immodificabile, la terapeuta attua un intervento contenitivo, introducendo

l’idea che ciascun vincolo ambientale è dotato di un grado di libertà. In questo senso il rapporto con

il corpo non dovrebbe essere né passivo né orientato a un controllo onnipotente, dovremmo

piuttosto accettare che il corpo è dotato di regole proprie che è possibile controllare solo

parzialmente e in maniera realistica.

Nella parte finale della seduta le pazienti si focalizzano sul tema del poter risperimentare il senso di

vuoto provato durante la fase acuta del disturbo. Infatti, per V. ritornare a stare male significa poter

ritornare in contatto con quelle parti di sé alienate ma dolorose, per poterle rendere pensabili ed

esprimibili. È importante recuperare l’aspetto costruttivo di ogni momento di sofferenza. Come si

può notare nella seduta la terapeuta non interviene molto, fa solo delle sottolineature per rendere

meno stressanti i momenti d’imbarazzo o di tensione. Il movimento di rispecchiamento attuato fin

dall’inizio dal gruppo è sintomo dell’elaborazione al diritto di esistere nonostante una modalità di

funzionamento difensivo cronico. Il gruppo è un grand facilitatore di questa partecipazione alla vita.

Infine, va rilevato come in questo tipo di gruppo è molto importante il non dare regole rigide

(imposte dall’alto), ma dare alle pazienti la possibilità di co-costruirle e sperimentare un senso di

efficacia. Ciò è evidente nell’ultima seduta del gruppo prima dell’interruzione estiva: la terapeuta

aveva comunicato la data della fine della psicoterapia, quando una ragazza fa presente la sua

necessità di abbandonare il gruppo un mese prima per partecipare a uno stage a Londra, così il resto

del gruppo formula l’ipotesi di terminare un mese prima tutti insieme. Se la terapeuta si fosse

imposta cercando di far rispettare rigidamente la regola iniziale, avrebbe scatenato solo l’ostilità e la

resistenza del gruppo; proponendo invece di accettare l’eventuale decisione della maggioranza,

stimola una serie di riflessioni da parte dei membri. Inizialmente emerge un vissuto di solidarietà

nei confronti della ragazza che avrebbe perso un mese di terapia, in seguito questa dimensione di

tutela del singolo è estesa ai rimanenti membri del gruppo, considerando il pericolo che questi

potessero star male proprio in quel mese di assenza del trattamento terapeutico. Alla fine,

concordano nel rispettare il termine previsto per la fine della terapia, con la rassicurazione nei

confronti della ragazza di poterli contattare telefonicamente in qualsiasi momento di difficoltà. In

questo modo la fine delle sedute non è più vissuta in termini di perdita e abbandono, ma come un

prodotto del gruppo.

DOMANDE

Nel momento in cui questo gruppo ha il carattere di supporto, l'analista non dovrebbe

mantenere un approccio più espressivo in modo da far si che non si cristallizzi troppo questa

modalità di farsi fronte l'un l'altro, proteggersi dall'esterno e quindi rinchiudersi all'interno

del proprio sintomo, cioè di arroccarsi dentro questa sintomatologia?

La domanda è molto centrata, si certo, il compito non è di avallare la funzione sintomatica. Il punto

qual é? È che il terapeuta per arrivare a porsi come elemento che aiuta a simbolizzare e che in

qualche modo rompe questa dimensione fusionale difensiva, deve essere riconosciuto dal gruppo

nel suo ruolo asimmetrico. Inizialmente, infatti, il gruppo non lo accetta e l'analista è costretto a

essere parte del gruppo (che vuol dire ascoltare, facilitare questa dimensione di rispecchiamento, di

simmetria eccetera) e, deve pian piano introdurre con molta calma delle piccole dosi di

differenziazione o di dubbio o di evoluzione.

C'è quindi una fase iniziale di fondazione del gruppo monosintomatico di questo genere e il

terapeuta all'inizio deve tener d’occhio il fenomeno, ma al tempo stesso deve comunque lasciare che

il gruppo si fondi, seppur su questa dimensione difensiva piuttosto che anticipare una dimensione di

maggiore lavoro, di elaborazione e di simbolizzazione che il gruppo in quel momento non accetta. Il

terapeuta dovrà in seguito spostare il gruppo a un’altra fase in cui inizia a tollerare di più questa

possibilità, avendo in qualche modo messo alla prova il terapeuta che riesce a stare nel gruppo, e ad

essere annullato anche parzialmente, cosa che é sentita molto spesso come una garanzia.

Questo altro da me quindi, non é un altro che mi costringe a rinunciare al mio sintomo che mi fa

sentire quanto sono inadeguato e che é troppo diverso da me, no, é un altro rispettoso dei tempi,

delle mie difese e delle mie soluzioni, che mi osserva e che mi fa domande.

Chiedere che cosa rappresenta per quella persona il sintomo è già un processo che aiuta il soggetto a

scollarsi dal sintomo, perché in qualche modo si fa delle domande e comincia ad associare

veramente il suo sintomo ad altro, è un fenomeno che uno induce indirettamente rispetto al

denunciare la dimensione difensiva o a contrastarla.

No ma io non intendevo l'attacco al sintomo perché quello probabilmente va lasciato lì, se tu ti

scontri sei come l'elemento esterno, intendevo piuttosto ostacolare il reciproco confrontarsi e

rinsaldarsi, per cui lasci che tra di loro possano fortificarsi all'interno di un circuito sociale

che permette che questo sintomo sia esaltato?

No certo, la differenza... voi, infatti, lo sapete che ci sono delle forme di gruppo spontaneo su

internet? I famosi gruppi pro ana, pro mia (pro anoressia e pro bulimia). Questi sono dei gruppi

virtuali spontanei di esaltazione del sintomo, si arriva a delle forme francamente deliranti,

addirittura si creano la dea a cui bisogna fare dei voti, per cui c’è tutta una serie di comandamenti.

Qui quindi, c'è questa esaltazione del sintomo ed è ovvio che noi non dobbiamo andare

assolutamente in questa direzione, secondo me il limite dei gruppi di auto aiuto è un po' questo,

lasciato il gruppo a se stesso, esso si organizza in quella dimensione e magari si può arrivare a una

dimensione onnipotente completamente scollegata; è ovvio che in un gruppo terapeutico invece la

presenza del terapeuta già di per sé, la presenza fisica dei pazienti, la dimensione corporea, lo

sguardo, la presenza, il movimento è tutto molto presente, e quindi diciamo, inconsciamente,

passano tutta una serie di emozioni, si riesce a percepire un senso di stare insieme emotivo e quindi

quel tipo di emozione inizia a contrastare questa dimensione tutta celebrale che troviamo invece in

questi gruppi virtuali in cui il corpo non c'è. Chiaramente qui il terapeuta può fare dei commenti ad

esempio sull'atmosfera del gruppo, sul clima che si sta creando, sulle sensazioni, cioè in qualche

modo può riportare il soggetto a delle sensazioni e a un'intimità con se stesso più forte che il

sintomo sostanzialmente fa fuori, cioè, l'auto centratura macroscopica sul corpo del soggetto che sta

tutto il giorno a pensare al corpo, al cibo in realtà non avviene, cioè il sintomo in qualche modo è un

segnale corporeo esagerato che non ti fa registrare i segnali corporei naturali, non ti registri perché

sei sempre sfasato. Queste sono tutte dimensioni di manipolazione del corpo che servono a non

sentirlo, dunque non è vero che la persona sta attaccata a esso. Il terapeuta sta lì per monitorare e

regolare questo fenomeno, che poi in realtà è anche una chiave di accesso. Il gruppo permette una

chiave di aggancio che nell'individuale è molto faticoso, è come se il paziente non si affidasse mai e

non ci si fidasse mai del tutto del terapeuta. Nel gruppo si rischia di meno, perché ci si affida a più

persone e s’investe in modo differenziato.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un paziente per entrare in un gruppo piuttosto

che fare un lavoro individuale?

Non é che ci sono delle caratteristiche cosi nette, indubbiamente una è in che fase è il paziente

rispetto al sintomo, cioè se é in una fase in cui è ancora egosintonico e che quindi parte della sua

identità è incollata su questa identità patologica, questa pseudo identità, e quindi se é disposto a

condividere; un altro punto é quanto il soggetto è attratto dalla possibilità di fare gruppo, e poi

rispetto magari a degli stati emotivi interni che devono essere contenuti, con vissuti depressivi, e

allora o si fa un lavoro individuale intenso o il gruppo può essere una possibilità più graduale.

Quando ha parlato che nel gruppo c’è questo senso di appartenenza ha parlato più di

adolescenti che di adulti, che differenza c'é tra i due?

Diciamo che facendo un gruppo omogeneo, l’effetto che bisogna avere é di creare una forte

condivisione e appartenenza, e negli adolescenti è più facile perché è la fase in cui il gruppo nella

vita dell'adolescente ha un ruolo importante. E’ una fase in cui la famiglia non regge più come

gruppo di elezione, inizia a esserci potenzialmente la coppia, però il disturbo del comportamento

alimentare facendo fuori il corpo in modo cosi netto crea problemi alla costruzione della coppia,

quindi insomma, il gruppo è l'elemento naturale di sviluppo sociale e collettivo dell'adolescente, è

l'elemento di transizione tra la famiglia e quella che si costruirà dopo. Se c’è un gruppo di persone

più grandi io per esempio, sto un po’ attenta a far basare l'omogeneità anche su altri elementi.

Ci sono dei pazienti che chiedono di entrare in gruppo subito?

Sono più rari ovviamente, sono pazienti che magari hanno visto sul sito che facciamo dei gruppi,

però hanno una fantasia un po’ alterata del gruppo, mi è capitato solo con persone un po’ grandi,

isolate, che avevano questa fantasia di socializzazione più che di cura e ciò va un po’ corretto.

Bisogna fare un lavoro di motivazione. Però comunque non é molto frequente.

BIBLIOGRAFIA

Bion W.R. (1961). Esperienze nei gruppi, Armando, Roma 1971.

Bion W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza, Armando, Roma 1972.

Bion W.R. (1967). Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, Armando, Roma,

1970.

Bromberg, P. (1998/2001). Clinica del trauma e dissociazione. Standing in the spaces.

Raffaello Cortina Editore 2007.

Ciocca, A. (2012).La dissociazione corpo-mente. Rivista di Psicoanalisi, Italiana, 58, n.2:

401-420.

Cordeschi F. (2002). Interruzioni non previste del setting nella psicoterapia di gruppo e

rappresentazioni fantasmatiche, in G.Grando (a cura di), Devastazione e masochismo

femminile. Milano: Franco Angeli.

Cordeschi F. (2005). I colloqui preliminari. L’attivazione del transfert e la costituzione del

rapporto analitico nei pazienti con disordini del comportamento alimentare in D.Cosenza (a

cura di), L’approccio psicoanalitico nella cura dell’anoressia-bulimia. Milano:Franco

Angeli.

Cordeschi F. (in corso di pubblicazione). Difese e assenze nel trattamento dei disturbi del

comportamento alimentare. La posizione dell’analista.

Ferrari A. (1992). L’eclissi del corpo. Una ipotesi psicoanalitica. Borla Editore.

Lombardi R. (2006). Catalizzando il dialogo corpo-mente in un analizzando psicotico.

Rivista di Psicoanalisi. 52: 743-763.