BIBLIOTECA DELL’OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI

15

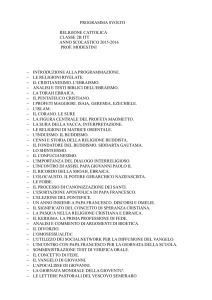

In copertina: Battaglia della Falconara dell’1 dicembre 1299. Tratto da: Il Villani illustrato.

Firenze l’Italia medievale nelle 253 immagini del ms. Chigiano L VIII 296 della

Biblioteca Vaticana.

Medioevo e dintorni

Lezioni della sezione di Trapani dell’Officina di Studi Medievali

a cura di

Giuliana Musotto

2011

Medioevo e dintorni : Lezioni della sezione di Trapani dell’Officina di Studi Medievali / a cura di

Giuliana Musotto. – Palermo : Officina di Studi Medievali, 2011

(Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali ; 15)

1. Mistica – Teologia – Medioevo – Atti di convegni

I. Musotto, Giuliana

230.01 CDD-21

ISBN 978-88-6485-020-7

ISBN 978-88-6485-022-1 (pdf e-book)

CIP: Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali

Manuela Girgenti ha collaborato all’organizzazione degli incontri curando la segreteria, la logistica e

l’Ufficio Stampa.

Copyright © 2011 by Officina di Studi Medievali

Via del Parlamento, 32 – 90133 Palermo

e-mail: [email protected]

www.officinastudimedievali.it

www.medioevo-shop.net

ISBN 978-88-6485-020-7

ISBN 978-88-6485-022-1 (pdf e-book)

Ogni diritto di copyright di questa edizione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo è

riservato per tutti i Paesi del mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, compresa la fotocopia,

anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall’editore.

Prima edizione, Palermo, luglio 2011

Stampa: FOTOGRAF – Palermo

Grafica editoriale: Alberto Musco

Indice

Premessa di Alessandro Musco

IX

Introduzione di Salvatore Girgenti

XI

Manuela Girgenti, Filone d’Alessandria e il giudaismo rabbinico1

Antonio Bica, I vangeli Gnostici e il Cristianesimo delle origini19

Giuseppina Mammana, La ricerca di sé come ricerca di Dio e

dell’anima nel pensiero di S. Agostino

33

Fabio Cusimano, Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura47

Manuela Girgenti, Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale57

Giuseppe Allegro, Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio

79

Luciana Pepi, Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia

nel Medioevo91

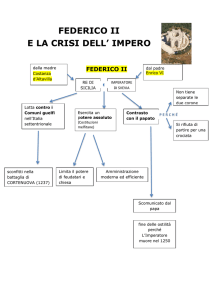

Salvatore D’Agostino, La Sicilia di Federico III d’Aragona105

Vincenzo M. Corseri, Religione e politica in Europa nella prima metà

del Quattrocento. Cusano e Piccolomini a Basilea119

Flavia Buzzetta, Aspetti della magia in epoca tardo-medievale

131

Salvatore Girgenti, Le radici politiche e religiose dei templari:

una ipotesi di ricerca149

Filippo Grammauta, La pergamena di Chinon. La prova

dell’assoluzione dei dignitari templari dall’accusa di eresia

161

Salvatore D’Angelo, La medicina nel Medioevo169

VIII

Indice

Abstracts, Curricula e Parole chiave185

Indice dei nomi (a cura di Giliana Musotto)

195

Premessa

Da quando l’Officina di Studi Medievali, su proposta di Salvatore Girgenti,

mio collega universitario a Palermo negli anni che furono e poi prestigioso collega

nella comune passione per gli studi storici e filosofici, unitamente ad un gruppo di

appassionati amanti del Medioevo, ha deciso – con grande e positiva convinzione

- di aprire una sede staccata a Trapani, le attività e le iniziative del “gruppo trapanese”, sono state un vero esempio di intelligenza culturale, di capacità di proposta e di

grande coinvolgimento di tantissime persone!

In due anni si sono tenuti incontri, conferenze e lezioni, sempre largamente

partecipati, che hanno toccato vari aspetti dei saperi medievali, siano essi riferiti al

contesto locale trapanese e siciliano, sia a quello mediterraneo od, ancora, a quello

più vasto della dimensione europea e continentale; aspetti storici, culturali, letterari,

filosofici, teologici, artistici etc… si sono susseguiti e sono stati affrontati da graditissimi studiosi ed esperti, locali e non, che hanno dato la loro affettuosa e “gratuita”

disponibilità ad offrire stimolanti momenti di riflessione e di dibattito che, qui, ora

ed in queste pagine, trovano espressione.

Già per il prossimo anno sociale 2011-2012, con inizio dall’autunno del 2011,

si profilano nuovi incontri e nuovi momenti di studio: segno evidente di una vivacità

di interessi e di passioni degni di nota e sempre attivi: cosa non comune a Trapani

ma non solo a Trapani!

Azioni, fatti, eventi ed impegni cui dobbiamo – io per primo - il massimo rispetto!

Grazie alla piena disponibilità del Prof. Ignazio Crimi, antico mio amico personale in comuni battaglie ed impegni politico-sociali, titolare dell’Istituto Europa

srl, l’Officina ha a Trapani una sua sede stabile che accoglie, tra l’altro, anche tutte

le sue pubblicazioni curate in questi trent’anni dalla fondazione, disponibili per il piu

vasto pubblico, per i giovani universitari, oltre che per i soci. A lui devo un ringraziamento particolare per l’attenzione e la sensibilità che ha sempre dimostrato: doti

oggi sempre più rare anche nel mondo della scuola e della cultura.

Come pure, devo un grazie convinto alla Banca di Credito Cooperativo “Sen.

Pietro Grammatico” di Paceco ed ai suoi vertici, per la decisione di voler finanziare questa pubblicazione che raccoglie ben tredici saggi frutto delle attività curate

dall’Officina a Trapani. Non è qui raccolto tutto quanto è stato fatto ma un’ampia e

significativa scelta, ricca di tematiche e di letture del vasto contesto medievale.

X

Premessa

Sono certo che gli amici trapanesi continueranno su questa linea e che ci offriranno ancora altre pagine da leggere e meditare su un patrimonio che mai potrà finire

di stupirci e di appassionarci. A tutti loro il nostro grazie convinto.

Alessandro Musco

Introduzione

I lavori raccolti in questo volume sono il frutto di alcuni seminari, svoltisi

presso la sede dell’Officina di Studi Medievali di Trapani, su argomenti e tematiche

prettamente medievali e concernenti, in particolare, la storia delle idee filosofiche,

politiche e sociali. L’obiettivo, oltre alla diffusione dei saperi medievali, è quello di

gettare le basi per lo sviluppo sul territorio di una nuova ricerca sul Medioevo, libera

da dogmatismi e capace quindi di scrollarsi di dosso pregiudizi e incrostazioni che

attraverso i secoli ne hanno condizionato i risultati, poiché è innegabile che sullo

sfondo vi è sempre stata la presenza enigmatica e, allo stesso tempo, inquietante del

potere e delle sue strutturazioni storiche.

In questa eterna lotta fra l’esigenza del libero sviluppo speculativo dell’uomo e quella rappresentata dalle forme culturali di istituzionalizzazione del potere,

è quest’ultima che il più delle volte si è affermata, legittimando una cultura assolutistica ed esaustiva con la pretesa di cancellare ogni pensiero che non obbedisca al

rigido binario dell’ortodossia. Non dimentichiamo che molto spesso nei testi scolastici siamo stati soliti leggere che il Medioevo è stato un periodo buio della nostra

storia. Ma ciò non è assolutamente vero. In realtà, il Medioevo è stato un periodo

ricco di fermenti culturali e di intelligenze speculative di grosso spessore, costrette il

più delle volte a navigare “in apnea” per evitare di incappare nelle soffocanti maglie

sanguinarie dell’Inquisizione. Condizionata da un tale clima, la cultura filosofica

medievale in occidente si è trovata appiattita su un’accezione sostanzialmente cristiana del pensiero filosofico, trascurando coscientemente il grande apporto della

filosofia araba e di quella ebraica, considerandole e leggendole, tutt’al più, come

forme di anticipazione dei grandi autori della Scolastica.

L’Officina di Studi Medievali guarda invece al Medioevo, come è suo costume, nel senso più lato e inclusivo con proiezioni sulle sue radici nelle culture antiche

e sui suoi lasciti alle culture moderne.

Il nostro augurio è che questi contributi, nella piena libertà di pensiero, possano produrre nuovi sviluppi o, quanto meno, nuove ipotesi di ricerca in una visione di

continuità tra il soggetto medievale e quello moderno.

Salvatore Girgenti

Manuela Girgenti

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

Premessa

L’ebraismo, dal XIII secolo a.C. sino all’avvento del cristianesimo, si è principalmente caratterizzato come dottrina di vita, privilegiando l’approccio pratico, in

luogo di quello teoretico, verso i grandi temi della vita spirituale dell’uomo. La storia

di questo popolo è stata consegnata alle Sacre Scritture, un insieme di testi nei quali

si riteneva che Dio avesse parlato per bocca di uomini da lui prescelti. Il cuore delle

scritture per l’ebraismo è il pentateuco, una raccolta di leggi che, secondo la tradizione, erano state scritte da Mosè su ispirazione di Dio e così chiamato perché conteneva i libri della Genesi, dell’Esodo, del levitico, dei Numeri e del Deuteronomio.

Mosè è proprio il personaggio chiave della storia del popolo ebraico. A lui Dio affidò

il compito di riportare in Palestina il popolo israelita, liberandolo dalla schiavitù in

Egitto, dove si erano trasferiti in seguito ad una carestia. La liberazione dall’Egitto

ebbe anche come conseguenza una alleanza fra Dio e il popolo di Israele, di cui

Mosè fu il mediatore. Mantenendo fede a questo patto, Jahvè, non solo avrebbe fatto

loro dono della terra promessa, ma lo avrebbe anche considerato come suo popolo

eletto. Così, stando al libro dell’esodo, sul monte Sinai Mosè ricevette da Dio il Decalogo (i dieci comandamenti) dal cui rispetto dipendeva la solidità del patto di alleanza. In realtà, la penetrazione nella terra promessa da parte del popolo ebraico non

avvenne pacificamente, ma attraverso una serie di lotte con le popolazioni locali. Nel

722 a. C., poi, il regno di Israele, dopo una debole resistenza, dovette piegarsi alla

potenza assira. Momenti di grande drammaticità si registrarono, inoltre, nel 538 a.C.,

in seguito all’occupazione della Palestina da parte del re Nabucodonosor. In quella

circostanza gli ebrei, non solo subirono l’onta di vedere distrutto il loro Tempio,

ma andarono incontro a una nuova deportazione. Alla luce di queste esperienze non

pochi ebrei cominciarono a nutrire dubbi sul patto di alleanza con Dio e, in particolare, sulla predilezione di Jahvè nei loro confronti. È in questo clima che attorno alla

metà dell’VIII secolo a. C. si va sempre più affermando la predicazione dei profeti,

uomini illuminati che parlavano per volere e a nome di Dio. A detta di questi ultimi,

gli avvenimenti drammatici che avevano colpito il popolo di Israele scaturivano dal

2

Manuela Girgenti

fatto che quest’ultimo aveva infranto la legge, ricadendo spesso nell’antico peccato

di adorare falsi idoli e, quindi, di essersi allontanato da Dio. I profeti, in poche parole, lanciarono un messaggio di conversione e, nel contempo, un invito a tornare alla

fede in Jahvè e a rimanere fedeli all’alleanza mosaica.

L’osservanza delle leggi, dunque, che, come abbiamo già detto, erano state

scritte da Mosè su ispirazione di Dio, costituiva per gli ebrei un irrinunciabile imperativo categorico. Un atteggiamento, quest’ultimo, che chiarisce il motivo per cui

gli ebrei, prima dell’incontro con la filosofia greca, si mostrarono poco propensi ad

occuparsi di speculazioni filosofiche, disinteressandosi a livello culturale di tutto ciò

che non riguardasse lo studio della legge. Il Deuteronomio, infatti, il primo grande

codice religioso del popolo ebraico redatto non oltre l’anno 621 a. C., accoglieva

quella che era stata la principale occupazione dell’età profetica: la volontà,cioè, di

assicurare l’ordinamento morale, mediante la giustizia e, nello stesso tempo, di ricordare che il popolo di Israele è il figlio prediletto di Jahvè, Dio dell’Universo, non per

i suoi meriti, ma per un dono misericordioso dello stesso Jahvè, dovuto al suo amore

e alle promesse fatte ai patriarchi. E, in realtà, i testi sacri degli ebrei, il Talmud e la

Torah, con la varietà inesauribile del loro contenuto, sembravano appagare la loro

sete di conoscenza e le loro più immediate esigenze spirituali.

L’osservanza della legge diventava così l’unico mezzo per raggiungere la santità e la salvezza. Per i farisei, infatti, una delle principali sette dell’ebraismo e dalle

cui fila provenivano i rabbini più autorevoli, «non l’intenzione decide della moralità

della vita, ma la somma delle azioni, prese come unità esteriorizzata in rapporto

alla loro corrispondenza ai precetti legali».1 Lo spirito religioso si esauriva, quindi,

in una applicazione esatta delle norme legali. Di conseguenza, la casta sacerdotale,

essendo l’unica interprete autorizzata dalla legge, venne ad assumere un ruolo di

primo piano. Trasse origine così la Midrash, una specie di giurisprudenza intorno ai

precetti della legge, che si attardava in una casistica minuta, irretendo la coscienza in

una folla di schemi e di norme.

Con questa integrazione delle norme legali – rileva il De Ruggiero – la religiosità giudaica viene ravvolta in una solida rete esteriore, che ne frena ogni slancio; il convincimento dell’antico Israele, che il vivere moralmente equivalga

ad osservare le usanze israelitiche, viene respinto; la moralità consiste invece

nella osservanza della legge posta da Dio.2

Da tale stato di fatto ne consegue un oggettivismo formalistico e legale, che si

traduce in una esegesi minuta dei libri della legge e in un continuo sforzo per adeguare

il proprio comportamento a quella casistica intellettuale, soffocando, di conseguenza,

1

2

G. De Ruggiero, La filosofia del cristianesimo, vol. I, Bari, 1941, p. 82.

Ibid, pag. 80.

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

3

ogni sentimento intimamente religioso e ogni ispirazione spiccatamente individuale.

Questo spiega perché l’ebraismo nel corso del suo sviluppo, pur senza demonizzare la filosofia, non avvertì mai la necessità di ulteriori approfondimenti metafisici. La legge, la Torah e il decalogo, che il popolo era tenuto a conoscere e rispettare

fedelmente in modo da saper distinguere il bene dal male, rappresentano una vera e

propria incarnazione della sapienza di Dio e hanno il potere di rendere felice la vita

di quanti la mettono in pratica.

Diversamente da tutti gli altri popoli dell’antichità, che cominciarono a porsi

l’idea di Dio, partendo dalla natura, la fede del popolo d’Israele nasce e si sviluppa

in seguito al manifestarsi di Dio attraverso uomini da lui prescelti. La storia religiosa

di questo popolo è la storia di un dialogo diretto che si instaura tra Jahvé e il suo

popolo che concepisce il peccato o il male morale quando viene meno al patto con

Dio e, quindi, con un atto di disobbedienza.

Quando, nel 333 a.C., a seguito delle conquiste di Alessandro Magno, la cultura

greca si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo orientale, molti ebrei vivevano già

fuori dalla Palestina e finirono inevitabilmente col subirne l’influenza, soprattutto sul

piano linguistico. Inoltre, il contatto con la civiltà greca suscitò negli ebrei ellenizzati

di Alessandria un forte interesse per la filosofia, considerandola un nuovo strumento

da mettere al servizio della religione, tanto che, a partire da Filone, arrivarono ad affermare che i filosofi greci non furono altro, in realtà, che discepoli di Mosè.

Filone d’Alessandria: il primo incontro tra giudaismo e filosofia

Sulla vita di Filone d’Alessandria non si hanno molte notizie. Nacque, probabilmente, tra il 15 e il 10 a. C. e discendeva da una delle famiglie più influenti di

Alessandria. Grande studioso di Filosofia e giurisprudenza, la sua preparazione culturale risente dell’influenza giudaica (studio della Scrittura) e di quella ellenistica,

tanto che egli fu considerato il principale rappresentante del tentativo di conciliazione tra cultura greca e teologia giudaica.

Filone – scrive la Pepi – è il rappresentante del giudaismo della diaspora e in

particolare del giudaismo alessandrino. Il giudaismo alessandrino è di particolare importanza, perché costituisce il primo incontro tra pensiero ebraico e

pensiero greco. In quell’epoca, come è noto, Alessandria è uno dei centri più

fiorenti della cultura greca. Gli ebrei colti di Alessandria acquisiscono la cultura greca, ma rimangono fedeli alla loro religione e cercano di dare a questa una

forma, un’espressione greca.3

L. Pepi, Filone Alessandrino in D. Di Cesare - M. Morselli (a cura di), Torah e filosofia,

Firenze 1993, p. 47.

3

4

Manuela Girgenti

Gli ebrei ellenizzati, in sintesi, vedono nella sapienza dei greci una conferma

della verità della loro legge e pensano che i greci abbiano potuto sviluppare la loro

sapienza solamente attraverso un contatto diretto con i profeti. Filone coglie, in particolare, nel pensiero di Platone il grande valore della critica alla religione mitica e

al suo antropomorfismo: «chi crede che Dio abbia qualità – sostiene il filosofo alessandrino – fa ingiuria a se stesso, non a Dio».4

Con questa premessa, Filone non può con la sua critica al mito non coinvolgere la Bibbia, nella quale spesso si riscontrano linguaggi narrativi ed episodi

che ricordano da vicino la mitologia dei greci. Ora, poiché l’autorità della Bibbia è

indiscutibile, in quanto libro divino ispirato direttamente da Dio, Filone è del parere

che l’esegesi letterale del testo sacro è destinata alla gente comune, mentre quella allegorica, rivolta a recepire sensi diversi da quelli letterali e di conseguenza destinata

a pochi individui colti, è superiore in quanto coglie il significato più profondo della

parola rivelata e permette, nel contempo, di superare molte delle incongruenze e

delle ingenuità del testo sacro.5 In tal senso, la descrizione del paradiso terrestre e del

peccato originale, secondo Filone, non vanno intese letteralmente, come se vi fosse

stato realmente un albero, un serpente, un frutto etc., ma piuttosto come allegoria di

una realtà psicologica e spirituale: quella dell’uomo diviso tra la tendenza al male e

il richiamo divino. Ed ancora. L’attraversamento del deserto, percorso dagli ebrei in

fuga dall’Egitto, si presta, attraverso la rielaborazione filoniana, a diversi livelli di

lettura e di interpretazione allegorica. In un succedersi di sofferenze e interventi divini, il deserto si trasforma in un percorso educativo, un itinerario, attraverso il quale

gli ebrei cercheranno la propria strada verso l’alto. Le privazioni fisiche sono per Filone il riflesso esteriore di una mancanza (la conoscenza di Dio) e allo stesso tempo

sono prove per il superamento di questa incompletezza interiore. L’itinerario a Dio,

quindi, si apre attraverso insidie che rendono gli uomini «prostrati nel corpo e battuti

nello spirito e li sottopongono a delle padrone dure e crudeli: la fame e la sete».6

Attraverso i prodigi di una storia del passato - l’Esodo - Filone offre dunque

riflessioni che annullano il tempo: il filosofo alessandrino si rivolge a tutti gli uomini per dire loro che sempre è possibile intraprendere un’ascesa etica e conoscitiva,

nonostante le difficoltà. Il deserto, quindi, è quell’elemento che unisce il passato

dell’Esodo al pensiero e al tempo di Filone, per il quale l’uomo saggio deve conti-

4

Filone Alessandrino, Legum allegoriae, I, 49. I testi di Filone sono citati secondo le abbreviazioni in uso. Si veda a proposito la tabella pubblicata in G. Reale - R. Radice, Introduzione a La

filosofia mosaica, Milano 1987. Di questi testi sono qui utilizzate le seguenti edizioni: Philonis Alexandrini opera quae supersunt, VII vol., ediderunt L. Cohn, P. Wendland, S. Reiter, Berlin 1896-1930; Les

oeuvres de Philon d’Alexandrie, publiées sous le patronage de l’Université de Lyon par R. Arnaldez, C.

Mondésert, J. Pouilloux, Paris 1961.

5

Id., De vita contemplativa, 78 e Leg. All., II, 14.

6

Id., De vita Mosis, I, 191.

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

5

nuamente ricercare la libertà e, in libertà, la contemplazione di Dio. Tutta la filosofia

di Filone – rileva opportunamente il Reale – è in ultima analisi un itinerario a Dio e

la stessa interpretazione allegorica di molti personaggi e vicende narrati nella Bibbia

è appunto una storia, di cui quei personaggi e quelle vicende sono simboli, delle

tappe percorse dall’anima nel suo itinerario verso Dio.7

Filone – aggiunge a tal proposito la Pepi – usa l’allegoria per universalizzare il

messaggio biblico. Così vuole mostrare che la Torah ha un valore universale.

La Torah non è legge giudaica, ma è legge universale; il suo contenuto è allegorico, la storia di Israele non è altro che la storia di ogni anima che cerca Dio

[…] In un certo senso è proprio la lettura allegorica che consente di introdurre

la filosofia nella Bibbia. Grazie all’uso della filosofia greca per interpretare il

testo biblico, Filone getta le basi per una profonda sintesi che è stata definita

“filosofia mosaica”.8

Ma quale funzione può avere la filosofia nella conoscenza delle verità religiose? In che rapporto si trova la filosofia con la rivelazione? È opinione comune che il

problema dei rapporti tra fede e religione sia sorto col cristianesimo, ma, ancor prima

dei Padri della Chiesa e della Scolastica, il primo ad occuparsene, pur non con uno

studio sistematico, è stato proprio Filone. Secondo il filosofo alessandrino, la ragione

umana da sola non è in grado di condurre l’uomo ad una vera conoscenza di Dio. Ma

Dio, in realtà, non ha voluto restare ignoto all’uomo ed è per questo che è disceso al

livello dell’uomo, concedendogli il dono della sua rivelazione.9 È quindi attraverso

il dono della fede che l’uomo può acquisire una conoscenza vera e completa di Dio.

Stando così le cose – lo ripetiamo – che funzione può avere la filosofia nella conoscenza di Dio? Può essere d’aiuto o può mettersi da parte? Filone, sostenendo una

teoria che, come abbiamo già detto, sarà fondamentale per i Padri della Chiesa e per la

Scolastica, è del parere che la filosofia, esplica “una subordinazione ancillare” rispetto

alla rivelazione, in quanto cerca di rischiarare le verità da quest’ultima manifestate.10

Lo scopo di Filone nel cogliere i limiti della filosofia, giacché ci sono delle

domande alle quali l’uomo non potrà mai dare una risposta razionale, quali, ad esempio, sul senso della sua vita o su Dio, non è quello di negare l’esistenza della verità,

come avevano fatto gli scettici, ma solo di far comprendere che l’uomo con i suoi

soli mezzi, con la sola ragione, non potrà mai raggiungerla.

Secondo il Bréhier, la sfiducia di Filone nella filosofia scaturisce da una specie

G. Reale - R. Radice, La genesi e la natura della filosofia mosaica, in Filone: commentario

allegorico alla Bibbia, Milano 1994, p. CXLVII.

8

L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., pp.48-49.

9

H. H. Wolfson, Philo, Harvard 1948, vol. I, pp. 138-155.

10

Filone, De congressu eruditionis grazia, 79.

7

6

Manuela Girgenti

di resistenza da quest’ultima mostrata

all’ideale mistico della conoscenza di Dio, resistenza ch’egli ha condannato

nella sofistica. Non si può arrivare alla virtù mediante l’educazione intellettuale che sorpassando continuamente l’insegnamento acquisito. In se stesso e

da solo esso è più nocivo che utile. Filone sembra mettere continuamente in

dubbio gli effetti dell’educazione ellenica, questa cultura dell’intelligenza per

se stessa, senza risultati pratici, quest’esercizio del talento che non migliora

affatto l’uomo. Per quanto grande sia il posto che Filone dà a tutta la cultura

greca, egli riconosce che il minimo sforzo morale vale di più di tutte le scienze.

Esse non sono che inutili ornamenti e vana ostentazione.11

La verità, dunque, viene fatta conoscere all’uomo solamente dalla rivelazione,

la quale, secondo Filone, «è una specie di divinazione: è la divinazione intuitiva, non

imparata con lo studio, la quale si oppone alla divinazione tecnica e artificiale; in

essa lo spirito divino si sostituisce allo spirito umano».12

In questo passaggio non si può non cogliere nel pensiero di Filone un ben

preciso influsso platonico, considerato che per il filosofo greco «i più grandi doni ci

provengono proprio da quello stato di delirio, datoci per dono divino».13 Ma ancora

più esplicitamente nello Ione aggiunge:

tutti i bravi poeti epici non per capacità artistica, ma in quanto ispirati e posseduti compongono tutti questi bei poemi […] poiché il poeta è un essere etereo,

alato e sacro e non è capace di comporre prima di essere ispirato e fuori di

sé e prima che non vi sia più in lui il senno. Finché lo possiede, ogni uomo

è incapace di poetare e di vaticinare […] per questi motivi il dio, facendoli

uscire di senno, si servì di questi vati e dei profeti divini come ministri, perché

noi ascoltatori potessimo comprendere che non sono costoro nei quali non c’è

senno coloro che compongono versi tanto pregevoli, ma è proprio il dio che

parla e per mezzo di questi poeti ci fa sentire la sua voce […] non abbiamo

dubbi sul fatto che queste belle poesie non siano opere umane, né di semplici

uomini, ma divine e di dei e che i poeti nient’altro siano che interpreti degli

dei, quando sono invasati.14

Il tema della rivelazione viene ancora affrontato da Platone nel Fedone, quando i personaggi del dialogo affrontano il problema dell’immortalità dell’anima.

E. Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie, Paris 1925, pp.

294-295 in B. Mondin, Il problema dei rapporti tra fede e ragione in Platone e in Filone Alessandrino

in «Le parole e le idee», Napoli 1967, p. 16.

12

Ibid, pag. 80.

13

Platone, Fedro, 244a. Traduzione italiana di P. Pucci, Bari-Roma 2004.

14

Platone, Ione, 533e, 534b, d, e. Traduzione italiana di G. Giardini, Roma 2005.

11

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

7

Su argomenti del genere – afferma Simmia, uno dei personaggi principali del

dialogo – non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri

quale sia la verità; oppure scoprirla da se medesimi; ovvero, se ciò è possibile,

accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare,

e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare

della vita: a meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con

minor rischio su più solida nave, cioè affidandosi ad una rivelazione divina.15

Se dunque – e la domanda è legittima – dal piano della ragione non si può risalire a quello della fede e che, per effettuare l’ascesa è necessario mettere in disparte,

non solo i sensi e la fantasia, ma anche la ragione,16 in che modo la ragione, la filosofia

può essere d’aiuto alla rivelazione? Per Filone, la risposta è semplice: essa può essere

utile esercitando un’azione indiretta, nel senso, cioè, di fare apprezzare la rivelazione,

facendola comprendere, poiché se uno la comprende non può non apprezzarla.

In poche parole, Filone ha mostrato in concreto nelle sue opere in cosa deve

consistere la funzione ancillare della filosofia rispetto alla rivelazione: «essa non

consiste tanto nel rendere razionale il dato rilevato, poiché il mistero rimane sempre

mistero, indipendentemente dalla forma concettuale con cui viene rivestito, quanto

nell’esprimerlo mediante le categorie mentali proprie di una data cultura».17

È evidente che l’opera di Filone non è altro che il tentativo di far vedere che

i singoli testi biblici si potevano tradurre in espressioni della cultura ellenica e, contemporaneamente, di preparare il materiale per la costruzione di un sistema teologico, basato sulle categorie della filosofia greca.

Ma è nel concetto di creazione che meglio si evidenzia la sintesi operata da

Filone, tra cultura greca e teologia giudaica. Nel De opificio mundi la teoria della

creazione si ispira alla Genesi e, pur andando molto al di là del puro platonismo, al

Timeo di Platone. Quest’ultimo aveva pensato ad una generazione del mondo delle

idee ad opera di un demiurgo, Filone, invece, pensa che esista un Dio supremo e che

tra lui e il mondo stia il Logos, cioè il complesso delle idee che ordinano l’universo.

Dio, quindi, è presentato da Filone come

autore di una doppia creazione: del mondo intellegibile e del mondo sensibile.

Infatti, volendo creare il mondo sensibile, crea prima il mondo intellegibile,

modello incorporeo, cui ispirarsi. Così il concetto di creazione, tratto dalla Genesi, e la produzione demiurgica, tratto dal Timeo, vengono armoniosamente

sintetizzati nella teoria della doppia creazione.18

Platone, Fedone, 85c, d. Traduzione italiana di G. Reale, Brescia 2001.

Filone, Quis rerum divinarum heres, 69-76.

17

B. Mondin, Il problema dei rapporti tra fede e ragione in Platone e in Filone Alessandrino in

Le parole e le idee, Napoli 1967, p.14.

18

L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 49.

15

16

8

Manuela Girgenti

Superfluo sottolineare che la dottrina filoniana del Logos, come intermediario

tra la divinità e il mondo, eserciterà un notevole influsso sulla dogmatica cristiana

e, in particolare, sulla teoria cristiana della Trinità. In quanto è un’essenza mediatrice, ha in sé del divino e dell’umano e, conseguentemente, anche l’uomo, in quanto

possiede l’intelletto che non è altro che un elemento divino, esercita per Filone una

funzione mediatrice tra il mondo sensibile e il mondo intellegibile. Non a caso lo

chiama spesso “l’Adamo celeste”.19 Il Logos, dunque, è creato da Dio e per suo mezzo la divinità ha creato il mondo e per suo mezzo, ancora, agisce nel mondo. Esso e,

da un lato, ragione immanente e, dall’altro, ragione espressa.

È in questo modo che «tra Dio e il singolo individuo, si instaura un rapporto

sconosciuto al pensiero precedente»;20 ed è proprio attraverso questo passaggio che

sarà facile per i cristiani chiamare con il nome filoniano di Logos il mediatore per

eccellenza, cioè il Cristo. In questa dottrina filoniana, infatti, il Logos è Dio e insieme uomo, ma non Dio che si fa uomo. Prelude, ma non assume la concretezza di

una vera incarnazione. «Troppo aderente alle sue fonti elleniche, esso è – come il

demiurgo di Platone – la personificazione simbolica della realtà intelligibile».21

È attraverso la coscienza di questo processo che l’uomo, secondo Filone, può

aspirare alla salvezza. L’uomo non è composto semplicemente, come sosteneva Platone, di anima e corpo ma, maturando una concezione più avanzata, anche di spirito

(pneuma), che proviene da Dio. L’anima, dunque, contrariamente a quanto sosteneva

Platone, sarebbe di per sé mortale se Dio non vi soffiasse il suo spirito, ma, in realtà,

per renderla immortale il semplice soffio di Dio non è sufficiente. Essa può diventarlo solamente e nella misura in cui sa vivere secondo lo spirito.

«L’immortalità, dunque, non è un dato ontologico, come, per esempio, sosteneva Platone, ma è un premio e una grazia concessi solo a chi li merita. Non tutte le anime sono immortali, ma solo quelle dei sapienti: l’immortalità è conquista personale».22

In questo lungo e difficile cammino verso Dio, l’uomo, da Filone definito

anche “progrediente”, deve predisporsi interiormente ad accogliere la rivelazione

con la fede. La fede, in poche parole, deve assumere essenzialmente il significato

d’assoluta fiducia in Dio, «una fiducia che implica che Dio è la causa unica, davanti

alla quale gli avvenimenti esteriori non sono nulla».23 Ma migrare dal mondo non è

ancora sufficiente. L’uomo deve anche migrare da sé e dal proprio intelletto e riconsegnarsi totalmente a Dio, riconoscendo la propria nullità.24

Per Filone infatti

Filone, De opificio mundi, 138.

L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 49.

21

G. De Ruggiero, La filosofia greca, vol. II, Bari 1950, p. 248.

22

L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 49.

23

E. Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie, cit., pp. 221-222.

24

Filone, Leg. All., III, 195-198.

19

20

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

9

la condizione necessaria per incontrare Dio è che l’uomo riconosca il proprio

nulla […] Nello sviluppare il tema dell’oudéneia dell’uomo, Filone è vicinissimo al pensiero biblico. La certezza della nullità dell’uomo e dell’onnipotenza

divina è fondamentale nella Scrittura. Si può a questo riguardo citare Isaia

(40,6-8): ogni mortale è come l’erba, tutta sua gloria come i fiori di campo,

l’erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro dura per sempre.25

L’ascesi, però, non è il momento più alto della purificazione. L’obiettivo finale

è la contemplazione del divino. In una parola: l’estasi. «Per virtù di essa, il saggio

è profeta: egli non trae nulla dal suo fondo, ma in lui abita lo spirito divino, ed egli

vibra senza suo volere, come le corde di uno strumento».26

Lo stesso Filone descrive i suoi momenti di estasi, quando, ponendosi al lavoro senza idee, all’improvviso “si sentiva riempito” e i pensieri venivano invisibilmente giù dall’alto e cadevano come la neve e la semenza. Come invasato da un Dio, egli

dimenticava il luogo dov’era, le persone presenti e se stesso e ciò che aveva detto e

scritto. Con l’estasi, così, in una vera e propria unione mistica con Dio, l’uomo transumanato si annega nell’infinito da cui si origina.27 In questo modo Filone anticipa

quell’itinerario a Dio, che, successivamente, da Agostino in poi, diverrà canonico.

Il giudaismo rabbinico dal II al XII secolo

Il pensiero di Filone, troppo legato all’ellenismo, non ebbe largo seguito tra

gli ebrei di lingua diversa dalla greca e, fra l’altro, va anche rilevato che la nascita

ad Alessandria della scuola neoplatonica contribuì ad oscurarne la gloria, giacché la

scuola di Filone, pur tentando di unificare il giudaismo con lo spirito animatore del

pensiero ellenico, nella realtà pretendeva di asservire la mentalità ellenica al giudaismo.28 Ciononostante, dopo la scomparsa del giudaismo alessandrino, la filosofia

ricomparirà proprio in seno al giudaismo rabbinico che, sviluppatosi sostanzialmente in oriente tra Palestina e Babilonia, dal 70 dell’era volgare al 1040 sarà il punto di

riferimento di tutte le pratiche e credenze ebraiche.

Inizialmente gli ebrei babilonesi furono influenzati da quelli palestinesi,

mentre dopo il 135 e.v., quando numerosi ebrei fuggirono dalla Palestina verso la

Mesopotamia, dove esistevano condizioni politiche e sociali migliori, riuscirono ad

imporre la loro supremazia nel campo della letteratura rabbinica, tanto che le accademie di studio babilonesi, dal VI al X secolo, rappresentarono il centro culturale

L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 51.

G. De Ruggiero, La filosofia greca, cit., p. 252.

27

Filone, De specialibus legibus, III, 1-2.

28

G. De Ruggiero, La filosofia greca, cit., p. 253.

25

26

10

Manuela Girgenti

dell’ebraismo orientale ed occidentale.29 Le accademie babilonesi di Sura e Pumbedita, infatti, continuarono le tradizioni talmudiche sotto l’autorità dei Geonim (plurale di Gaon,”Eccellenza”), guadagnandosi fama e autorità tali da accogliere richieste

di pareri su questioni giuridiche e teologiche, che venivano loro indirizzate dalle

comunità sia d’Oriente che d’Occidente.

In questo periodo il pensiero giudaico si sviluppa nella sua pienezza, ma nel

senso del proprio retaggio e al riparo delle barriere elevate contro l’ambiente

circostante, soprattutto contro il pensiero greco. E questo nonostante che l’influsso ellenistico fosse stato rilevante e che i problemi teologici non venissero

elusi; ma le risposte date a questi problemi si ponevano su un piano prettamente religioso e solo di rado sul piano razionale, se si dà al termine “ ragione” il

significato attribuitogli dai filosofi.30

Non a caso, infatti, alcuni studiosi definiscono l’ebraismo rabbinico come la

religione della “duplice Torah”, perché, oltre a una Torah scritta (le Scritture ebraiche) riconosce una “Torah orale” o tradizione, attraverso cui quella scritta viene

interpretata e completata.31

Per comprendere meglio tale sviluppo bisogna calarsi nel clima che si venne a

determinare dopo la seconda rivolta giudaica, che culminò nel 135 con la distruzione di Gerusalemme da parte dei romani. L’odio accumulato da questi ultimi contro

gli ebrei fu tale, che alcuni storici non hanno esitato a parlare di una vera e propria

guerra di sterminio, nel corso della quale l’unica logica condivisa era quella di annientare, sterminare e sradicare i ribelli.

«Agli ebrei, che alla fine della sommossa contarono ben 585.000 vittime, fu

persino proibito di mettere piede a Gerusalemme o di guardare con nostalgia da lontano le sue rovine».32

Il 135 e.v. segnò, dunque, un punto di non ritorno ed è da questa data che ebbe

inizio la vera, grande diaspora del popolo ebraico. I cristiani interpretarono questo

luttuoso evento come il ripudio degli ebrei da parte di Dio e la conferma di essere

nel giusto nel credere in Gesù come Messia e figlio di Dio; gli ebrei, viceversa, lo

interpretarono come una punizione per i loro peccati. A questo punto per gli ebrei

occorreva un’opera di auto definizione. Questo compito fu assunto dai rabbini, i

quali, partendo da una fede assolutamente indiscutibile in Dio, nella sua rivelazione

attraverso la Torah e nella sua “elezione” di Israele, definirono l’ebraismo in termini

G. Stemberger, Il giudaismo classico: cultura e storia del tempo rabbinici (dal 70 al 1040),

Roma 1991.

30

C. Sirat, La filosofia ebraica medievale, Brescia 1990, p. 27.

31

N. Solomon, Ebraismo, Torino 1999, p. 21.

32

R. Calimani, Gesù ebreo, Milano 1998, p. 105.

29

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

11

di Mitzvot, o comandamenti divini, che spaziavano da “ama il prossimo come te

stesso” e “ama il Signore, tuo Dio”, fino alle minuzie concernenti i rituali religiosi. I

rabbini, in poche parole, continuarono a comportarsi come se il cristianesimo (anche

se da questo fronte l’ebraismo veniva definito una religione obsoleta e, in quanto

nemico di Cristo, disonorevole) non fosse mai esistito o non fosse una minaccia,

proseguendo nella loro opera di esposizione della Torah e di commento delle sue

leggi. Questi commenti costituiscono ancora oggi il nucleo principale della letteratura sacra ebraica, la prima delle quali, terminata intorno al 200 e.v., è rappresentata

dalla Mishnàh. Per i successivi tre secoli questo documento costituì un vero e proprio codice legale, il sistema giudiziario della nazione ebraica nella sua terra e nelle

comunità della diaspora, tanto che nel giro di qualche decennio la Mishnàh fu canonizzata, assumendo pari dignità della Bibbia ebraica. Le discussioni nate attorno alla

Mishnàh, avvenute sia in Palestina sia durante la diaspora babilonese, originarono

altri due testi fondamentali: il Talmud palestinese (inizio del V secolo) e il Talmud

babilonese (VI secolo). Quest’ultimo rappresenta il grande compendio della legge e

della tradizione ebraica ed è considerato il maggior testo di studio delle accademie

rabbiniche tradizionali, tanto che tutti gli ebrei sono invitati a studiarlo.33

Infine, la letteratura rabbinica ha originato le collezioni esegetiche, a cui è

stato dato il nome di Midrash (interpretazioni ). La letteratura midrashica si è sviluppata nel corso di diversi secoli (II-XIII) e si presenta sotto forma di commenti

dei versi biblici, spesso di difficile datazione. Esse si articolano in due registri: la

halakhah e la aggadah. La prima tratta delle disposizioni in senso giuridico,che determinano una condotta di vita ispirata alla Torah e alle sue applicazioni, così come

esse vengono stabilite dalla tradizione; la seconda è la trasmissione delle riflessioni

degli esegeti sulla Scrittura, i quali cercano di cogliere in essa un senso travalicante

il primo significato letterale del testo. Il Midrash, dunque, deve essere considerato

come l’interpretazione biblica ufficiale del popolo ebraico, la cui esegesi resta perpetuamente connessa al presupposto che ogni passo biblico sia dotato di una pluralità

di sensi e di spiegazioni che si susseguono. Presuppone, di conseguenza, l’esistenza

di un dialogo permanente tra il testo e la comunità interpretante.34

In base a tale teoria, rileva opportunamente Scholem

lo sforzo di chi cerca la verità non sta nel concepire qualcosa di nuovo, bensì

nell’inserirsi nella continuità della tradizione della parola divina, sviluppando

in relazione alla propria epoca il mandato che da essa gli deriva […] Fino a che

i saggi (gli esegeti) non si rivolgono ad essa con le loro ricerche, la Torah resta

incompiuta, a mezzo. Ma per le loro ricerche essa diventa un libro compiuto.

Infatti, in ogni generazione la Torah viene indagata (interpretata) secondo i

33

34

A. Rosemberg, L’ebraismo: storia, pratica, fede, Milano 1995, p. 101.

G. Stemberger, Il giudaismo classico, cit., p. 159.

12

Manuela Girgenti

bisogni di questa generazione, e Dio dà luce agli occhi di tale generazione,

perché essa possa beneficiare della Torah che le conviene. In altri termini: non

il sistema, ma il commento costituisce la forma legittima in cui può essere

sviluppata la verità. La verità deve essere espressa attraverso lo sviluppo di

un testo, in cui essa già in precedenza stava celata. Il commentario divenne,

così, la tipica forma di espressione del pensiero ebraico della verità, ovvero di

quello che si potrebbe chiamare il genio rabbinico.35

Dal punto di vista ebraico tra rivelazione scritta e rivelazione orale c’è, dunque, un processo di continuità che si è sviluppato attraverso la via dell’interpretazione. Un aspetto, quest’ultimo, su cui Paul Ricoeur invita a riflettere, sottolineando

che «come figli della critica, gli uomini dovrebbero riuscire, mediante la critica, ad

andare al di là di essa, non per avere meno significato, ma per averne di più, in altre

parole, per foggiare un’ermeneutica che ripristini il significato. Il credere è integralmente riferito all’interpretare».36

I rabbini, in poche parole, ripresero il patrimonio letterario della religione

ebraica antica, forgiandolo in un nuovo e inedito significato attualizzante, mediante

la redazione di un corpus di opere oggi conosciute come testi della Torah orale. In

virtù dei valori e dei principi espressi nel nuovo canone della letteratura sacra ebraica

riuscirono ad imporre la propria supremazia nella guida del popolo, poggiando la loro

autorità sul concetto che «quando Dio rivelò la Torah sul Sinai vi comprese le opinioni dei rabbì viventi e dotati di autorità: su questo mito, il mito della Torah, poggia la

totalità del sistema e della struttura del giudaismo nella sua formulazione classica».37

La Torah scritta e orale, dunque, solo se mediata dai rabbini può diventare una vera guida per la vita sia individuale che collettiva e soltanto loro, ancora,

possono fornire un orientamento autentico, ereditando, custodendo, interpretando e

attualizzando l’antico patrimonio rivelato.38 In tal modo la Mishnah, per i suoi tratti

peculiari acquistò il carattere di una vera e propria costituzione ufficiale del popolo

ebraico, caratterizzandosi sempre più, oltre alla sua valenza religiosa, come documento pubblico e politico. La legge scritta nella Mishnah divenne presto, così, uno

strumento di controllo sociale e, di conseguenza, gli uomini che conoscevano la Mishnah, i rabbini per l’appunto, acquisirono in breve il controllo della vita di Israele.

Naturalmente la pretesa di esercitare l’autorità e il diritto di imporre pesanti sanzioni,

in accordo con la Mishnah, non fu universalmente condivisa. I caraiti, infatti, come

vedremo se ne dissociarono, ma al di là della condivisione o meno del fenomeno,

non si può non essere d’accordo sul fatto che il giudaismo rabbinico ebbe il merito di

G. Scholem, Concetti fondamentali dell’ebraismo, Milano 1986, p. 87.

P. Ricoeur, Ermeneutica biblica, Morcelliana, Brescia 1978, p. 12.

37

J. Neusner, I fondamenti del giudaismo, Firenze 1992, p. 23.

38

G. Stemberger, Il giudaismo classico, cit., pp. 154-161.

35

36

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

13

mantenere viva e unita l’identità ebraica nelle comunità della diaspora.

Per fare accettare la Mishnah all’intero popolo d’Israele i rabbini riplasmarono il significato della parola Torah, attraverso un processo esegetico che collegava

le affermazioni della Mishnah con i versetti della Scrittura. Non a caso, le opere che

vennero redatte dopo la Mishnah fino al 600 e.v. furono tutte intese a spiegare l’origine di questo documento fondativo, collegandolo alla Torah scritta, facendo sorgere

la necessità, all’interno del processo di interpretazione della Mishnah, di raccogliere

e sistematizzare queste esegesi in correlazione alla stessa Mishnah, letta riga per riga

e paragrafo per paragrafo,39 poiché «null’altro significa esegesi se non interpretare il

testo, traendone fuori il significato».40

In realtà è proprio su questo concetto che si regge l’ermeneutica del giudaismo

rabbinico, poiché, secondo la tradizione ebraica, «la parola rappresenta il luogo della

rivelazione, lo spazio in cui abita la divina presenza».41 Ciò che si vuole mettere in

evidenza è che l’ermeneutica del giudaismo rabbinico verte sulla consapevolezza

che le parole umane impiegate a spiegazione della Scrittura non possono esaurire il

contenuto del messaggio divino, se non tramite continue approssimazioni. L’unico

veicolo che il saggio possiede per avvicinarsi il più possibile al significato delle

parole rivelate è la pluralità di sensi. Questo spiega l’accusa, rivolta spesso alla letteratura rabbinica, di essere percorsa da interpretazioni contrastanti; un limite – secondo Perani – che molto probabilmente scaturisce «dalla mancanza di un’autorità

centrale, capace di vigilare sull’uniformità delle credenze religiose, simile al ruolo

svolto nella religione cristiana dalla figura del pontefice e dal fatto che nella storia

del giudaismo non sono mai avvenuti concili ecumenici per fissare il dogma e che,

di conseguenza, non si è mai sviluppata una dogmatica».42 Nel giudaismo rabbinico,

in realtà, ha sempre regnato una grande libertà di opinioni divergenti, a volte anche

contrapposte; una diversità di opinioni che in genere è stata sempre interpretata come

la conseguenza necessaria della ricchezza della parola di Dio, condizione che connota la cultura ebraica come civiltà del commento.

Ed ancora la ricerca del significato “altro”, polisemico, narrativo, lungi dal

costituire un problema particolare per gli esegeti, creando delle combinazioni di significato eterogenee e delle posizioni antitetiche, rafforza l’essenza di una teologia

concepita essenzialmente come racconto e di una ermeneutica ricca di valori etici.

Bisogna, infatti, ricordare che, secondo la religione ebraica, Israele è stato scelto per

rivelare l’amore che Dio porta a tutta l’umanità, ragion per cui l’uomo deve proporsi

di allontanare da sé tutto ciò che contrasta col volere di Dio e, nello stesso tempo, di

J. Neusner, I fondamenti del giudaismo, cit., pp. 127-128.

B. Maggioni, Esegesi biblica in P. Rossano – G. Ravasi – A. Ghirlanda (a cura di), Nuovo

dizionario di Teologia biblica, Ed. Paoline 1988, p. 497.

41

P. Stefani, Lettura ebraica della Bibbia, in Nuovo dizionario di Teologia biblica, cit., p. 816.

42

. M. Perani, Personaggi biblici nell’esegesi ebraica, Firenze 2003, p. 147.

39

40

14

Manuela Girgenti

consacrarsi al suo servizio, resistendo a tutti quegli impulsi che fanno dell’egoismo

l’essenza della natura umana. In poche parole: di obbedire a un’etica incentrata sul

servizio del prossimo. I precetti e le prescrizioni, infatti, presenti copiosamente nei

testi sacri giudaici, non servono solamente a coltivare e sviluppare le più elevate

qualità umane, ma contengono una carica di dinamismo morale, capace di trasformare l’individuo e, per suo tramite, la società di cui egli fa parte.

A fondamento della morale troviamo, inoltre, l’equità e la giustizia, che deve

estrinsecarsi nell’accettazione dei doveri, specialmente nei riguardi del povero, del

debole, del derelitto, amico o nemico che fosse. Un senso della giustizia che deve

anche manifestarsi nella maniera di concepire i beni terreni, poiché il loro possesso

deve considerarsi non come un diritto naturale, ma come un debito con Dio. Sotto

questo aspetto, l’etica nel pensiero giudaico si manifesta, in contrasto con tutti i codici dell’antichità, in tutta la sua originalità, poiché la Torah oppone alla difesa della

proprietà il concetto di “protezione della personalità”. I limiti imposti al potere, da

parte dei libri sacri, dimostrano quanto fortemente fossero sentiti nella spiritualità

ebraica i diritti della persona.

Al padrone è proibito sfruttare gli operai (Levitico:19,13); al creditore è proibito, in ogni caso, offendere la dignità del debitore (Deuteronomio: 24,10-11); persino lo schiavo conserva i suoi diritti di persona (Esodo: 21,26-27). La Torah rifiuta

ogni distinzione tra re e nobile, cittadino e schiavo, indigeno o straniero (ama lo

straniero come te stesso, Levitico: 19,34), essendo tutti uguali di fronte alla legge di

Dio. Nel giudaismo, infatti, le distinzioni tra ebrei e non ebrei sono solo di ordine

religioso, mentre non esistono distinzioni sociali o politiche. La legge è uguale per

tutti, poiché la fedeltà del Signore è commisurata secondo l’amore che l’uomo gli

dimostra con l’adempimento della legge. Alla base di tutta l’etica giudaica – è bene

ribadirlo – sta il concetto della santità individuale, che, oltre al rispetto della legge,

poggia anche sul controllo delle passioni.

Ma il controllo di queste ultime non deve essere confuso con l’ascetismo, poiché gli ideali di un ascetismo fine a se stesso sono estranei allo spirito del giudaismo.

Essenzialmente ottimista, l’ebraismo non vede nel mondo il male e non crede che

la vita sia gravata da una maledizione. La vita, anzi, è bellissima e Dio vuole che

l’uomo gioisca di tutte le cose belle di cui la terra è piena (e Dio vide tutto quello

che aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona, Genesi: 1,31). Né l’ebraismo ha mai

considerato il corpo come cosa impura o gli appetiti umani come radicati nel male

(l’uomo farà lieta la moglie che ha sposato, Deuteronomio: 24,5). Il corpo umano è

il sacro vaso in cui si cela una scintilla divina, l’anima, e come tale bisogna conservarlo in buona salute, in buone condizioni e pulito. Trascurare il corpo e i bisogni

fisici significa offendere Dio e lavarsi ogni giorno è un dovere religioso.

Non solo, ma anche astenersi da quelle cose che non sono condannate dalla

legge è peccato. Una massima del Talmud dice: «l’uomo deve rendere conto nell’aldilà di tutti i piaceri dai quali non si sarà astenuto» (Talmud di Gerusalemme, trat-

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

15

tato Kiddushin: 4,12). L’autocontrollo anche se estirpa il vizio, non basta. Bisogna,

dunque, coltivare quelle qualità positive che danno all’uomo il senso di ciò che egli

deve fare e non solo di ciò che non deve fare. La prima di queste virtù consiste

nell’accontentarsi, nell’essere in pace con se stessi. La contentezza scaturisce però

da una consapevole fede nel divino ordinamento della vita umana, provvidenziale e

benefico. Ne derivano una calma e una serenità che assumono il colore più intenso

della gioia, la “gioia in Dio”. La fede in Dio comporta anche che l’uomo riconosca

di dipendere da Dio e di essere insufficiente e debole senza di lui. Ciò conduce all’umiltà, che impedisce all’uomo di inorgoglirsi per i valori e le conquiste materiali.

L’amore per Dio conduce, poi, alla santificazione del Nome, che consiste in ogni

atto di abnegazione, di rinuncia, di sacrificio fatto per amore di Dio e degli uomini.

Un metodo di studio e una impostazione esegetica, quella rabbinica, che si

protrarrà sino al secolo VII dell’era volgare e che il Zonta non esiterà a definire come

«la vecchia struttura del giudaismo rabbinico»,43 una struttura che gli appare ormai

concentrata in massima parte sull’interpretazione di una tradizione giuridica tardiva

(quella del Talmud) e sentita, di conseguenza, come priva di un afflato ideologico e

salvifico. Dal secolo di Filone a questo periodo, infatti, come abbiamo già visto, il

pensiero giudaico ha sempre sviluppato la tradizione talmudica, restando sempre ancorato alle proprie tradizioni e opponendo una forte resistenza ad ogni contatto culturale esterno, soprattutto greco. «E questo nonostante che l’influsso ellenistico fosse

stato rilevante e che i problemi teologici non venissero elusi; ma le risposte date a

questi problemi si ponevano su un piano prettamente religioso e solo di rado sul

piano razionale, se si dà al termine “ragione” il significato attribuitogli dai filosofi».44

Ma, a partire dal 634 e.v., il clima culturale ebraico subì un profondo mutamento. Ciò fu dovuto alla progressiva occupazione del vicino e medio Oriente (dalla

Persia all’Egitto) dei musulmani d’Arabia, che crearono un impero sotto l’alta sovranità di un califfo, residente prima a Damasco (661-750) e poi a Bagdad (dopo il 762).

Il passaggio dei centri culturali ebraici più rilevanti sotto il dominio islamico

– rileva Zonta – ebbe conseguenze di non poco peso per la storia, anche religiosa, del giudaismo: ebbe, infatti, inizio in questo periodo quella simbiosi tra

cultura araba e cultura ebraica che caratterizzò tutta la filosofia ebraica medievale, facendo sì che ogni fenomeno culturale verificatosi nel mondo islamico

producesse analoghi fenomeni, non solo di imitazione ma anche di emulazione, nel mondo ebraico vicino - orientale e mediterraneo.45

Inizialmente le autorità arabe furono molto tolleranti nei confronti delle reli-

M. Zonta, La filosofia ebraica medievale, Roma-Bari 2002, p. 11.

C. Sirat, La filosofia ebraica, cit., p. 27.

45

M. Zonta, La filosofia ebraica, cit., p. 10.

43

44

16

Manuela Girgenti

gioni ufficiali dei territori da loro occupati e, in particolare, della religione giudaica.

Ma successivamente, vuoi per la propaganda religiosa islamica, vuoi per le pressioni

del potere politico, si registrò in quel periodo una notevole massa di conversioni

all’Islam nei territori occupati. Tale stato di cose provocò, come è naturale, una dura

reazione sia da parte dei cristiani, che cercarono di avviare una sistematizzazione

razionale della complessa dogmatica cristiana, mediante l’uso di una metodologia

filosofica ispirata innanzitutto al pensiero aristotelico, sia da parte degli ebrei ortodossi che ricevettero nuovi impulsi per un ritorno ad uno studio esegetico della

Bibbia, non solo come fonte giuridica, ma come fonte per una interpretazione del

mondo fisico e metafisico. Tale clima spinse gli arabi a dotarsi di una propria teologia, solidamente edificata sulle basi proposte dalla filosofia greca, dando vita così

alla letteratura del Kalam. Si trattò di una vera e propria fibrillazione culturale, che

scaturiva dalla necessità di spiegare e giustificare l’Islam di fronte alle altre religioni

e di far prevalere una concezione “razionale” dell’Islam di fronte alle altre religioni.

Il Kalam (che in arabo letteralmente vuol dire “discorso”) ebbe inizio intorno

alla metà del secolo VIII e rappresentò una apologia dei punti caratterizzanti della

religione islamica, condotta per lo più mediante un metodo razionale, logico-dimostrativo, sfruttando argomentazioni ispirate indirettamente al pensiero antico.

Non si tratta – precisa Zonta – precisamente di una forma di filosofia: infatti,

i metodi filosofici impiegati dal Kalam non sono finalizzati al puro raggiungimento della conoscenza di per sé. Bensì sono strumenti per difendere postulati

già dati per veri a priori, perché desunti dalla rivelazione; le parti di interesse

propriamente filosofico dei testi dei teologi del Kalam sono dunque relativamente circoscritti.46

Delle sette del Kalam, la scuola mu’tazilita fu la più importante e il concetto

di ragione, elaborato in questa scuola, si ritroverà negli autori ebrei, tanto rabbaniti

quanto caraiti. Ma va subito chiarito che il concetto di ragione dei mu’taziliti non è

quello a cui ci hanno abituato i filosofi greci, per i quali la ragione è ciò che permette

di distinguere il vero dal falso, ma si deve intendere come legge morale che ci fa dire

che una cosa è buona o cattiva, che ci rende riconoscenti verso chi ci fa del bene e

ci induce a ricondurre il malvagio sulla retta via. «Questa legge morale è universale e trascende le razze e le religioni: ogni uomo normale ne riconosce in se stesso

l’esistenza e, dal momento che la stessa legge si applica anche a Dio, noi possiamo

stabilire con certezza l’esistenza di un Dio buono, del quale possiamo fidarci».47

Il Kalam mutazilita appare imperniato su cinque principi fondamentali: unità

e giustizia di Dio, verità delle promesse e delle minacce di Dio per quanto concerne

46

47

Ibid, pp. 12-13.

C. Sirat, La filosofia ebraica, cit., p. 38.

Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico

17

la vita futura, la condizione dell’uomo reo di peccato capitale, promozione del bene e

impedimento del male. Questi a loro volta vengono divisi in razionali e tradizionali:

i primi spiegabili alla luce della ragione umana, i secondi vanno, invece, accettati per

rivelazione. Ma è ai primi due principi che i mutaziliti annettevano una grande importanza, tanto da definirsi “sostenitori della giustizia e proclamatori dell’unità divina”.48

Il Kalam mutazilita, pur essendo una teologia islamica, subisce l’influsso del

deismo razionalista aristotelico poiché, anche per loro, Dio pur se vincolato dalle

leggi di necessità che regolano l’universo, è la causa prima e il primo motore. Se ne

distacca, però, per le sue posizioni nettamente atomistiche in fisica, poiché, secondo

i mutaziliti, «i corpi si compongono di una mescolanza di atomi di sostanza, che ne

costituiscono l’essenza fondamentale, e di atomi di accidenti, che conferiscono loro

diverse qualità (si hanno, per esempio, atomi di calore, di umidità etc.)».49

In ogni caso, pur con le dovute differenziazioni, il Kalam nella storia delle

idee viene indicato come l’anello di collegamento fra l’antichità classica, l’islamismo e la filosofia successiva.

Contemporaneamente, e in reazione al Kalam islamico, si andò formando gradatamente un Kalam ebraico, i cui testi teologici, scritti per la maggior parte in lingua araba, erano finalizzati ovviamente non alla difesa dell’Islam, ma del giudaismo.

Naturalmente – rileva opportunamente Zonta – i teologi ebrei dovettero inserire

nello schema dei cinque principi mutaziliti le dottrine, tipicamente ebraiche,

della centralità del ruolo della Legge, della funzione privilegiata ed esclusiva attribuita, nella loro teologia, al popolo eletto, della redenzione finale di Israele ad

opera del Messia; essi dovettero così compiere un’operazione più complessa di

quella svolta dai teologi islamici, i quali non si trovavano di fronte una religione

già irrigidita in una complessa codificazione giuridica come il giudaismo.50

Se, dunque, il giudaismo rabbinico non aveva mai espresso una posizione

teologica sistematica e non si era mai posto veramente la domanda sul perché della

creazione, considerata, tutt’al più, l’indispensabile presupposto alla rivelazione, il

Kalam ebraico rappresentò un grande sforzo interpretativo per conferire alle proprie

credenze religiose un’accresciuta legittimità davanti al tribunale delle idee: In sintesi, il Kalam ebraico si sforzò di dare un quadro razionale alle proprie convinzioni

religiose, senza rimettere in discussione la loro essenza profonda. Del Kalam ebraico

Saadiah Gaon (882-942) fu la figura più rappresentativa. Fu lui a dare dell’ebraismo

una presentazione logica e sistematica.

Il suo classico filosofico il Libro delle credenze e delle opinioni contribuì a

Ibid., p. 31.

M. Zonta, La filosofia ebraica, cit., p. 13.

50

Ibid., p. 14.

48

49

18

Manuela Girgenti

introdurre la teologia speculativa dei musulmani in seno all’ebraismo. Buon conoscitore di falasita (filosofia aristotelica) e di Kalam (teologia islamica), credeva nella

supremazia della ragione, che comprende in sé il senso morale e, in base a tale convincimento, rivolge a Dio un profondo e sentito ringraziamento per avere creato gli

esseri umani forniti di ragione.

Antonio Bica

I vangeli Gnostici e il Cristianesimo delle origini

La scoperta dei manoscritti gnostici a Nag Hammadi, Alto Egitto, nel 1945,

insieme al rinvenimento del Vangelo di Giuda nel deserto egiziano verso la fine degli

anni ’70, costituisce un evento storico senza precedenti. Dai testi, emerge il pensiero

della corrente gnostica del Cristianesimo primitivo che vide il suo sviluppo dal I

al IV secolo e che fu tenuto nascosto dalla Chiesa dei seguaci di Gesù, sepolto dal

prevalere della corrente ortodossa allora al potere. Dagli insegnamenti segreti degli

gnostici, vengono a galla verità alternative sul Cristianesimo delle origini. Gli albori

del Cristianesimo ci appaiono illuminati da una luce nuova che per troppo tempo è

rimasta offuscata, sepolta dal peso dell’autorità delle prime gerarchie ecclesiastiche.

Mi piace, per iniziare a parlare della questione gnostica, ricordare un antefatto che

mi indusse a riflettere sui concetti di religione e di indottrinamento e sul pericolo che

quest’ultimo poteva rappresentare.

Era tutto il pomeriggio che pioveva a dirotto nonostante fosse già primavera

inoltrata quando, messa da parte una vecchia copia dell’Apocalisse di Giovanni che

tenevo fra le mani, mi alzai dal letto e andai a telefonare ai miei figli per sentire come

stavano. Mi rispose Fabio, il maggiore; gli domandai di suo fratello, che da poco aveva

subito un intervento chirurgico alla mano, mi rispose con tono sicuro: «Silvio sta benone, lo sai papà, lui riesce sempre a cavarsela in ogni situazione!». Quando ci salutammo

e riagganciai il telefono ero tranquillo in apparenza, ma l’eco di quell’ultima frase buttata lì da mio figlio Fabio a proposito del fratello, condusse un filo della mia memoria e

la pipa che stringevo fra le dita verso un episodio accaduto molti anni prima.

Silvio era piccolo e andava all’asilo dalle suore dell’Immacolata. Dopo avere

attraversato la strada all’improvviso, finì sotto una macchina e non si sa come ne

uscì illeso. Un paio di suorine accorse ad abbracciare il redivivo al grido di “Dio

l’ha salvato!”; una di loro disse: «sia lodato Gesù Cristo!». Le due affermazioni mi

crearono un certo imbarazzo, ma avvertivo anche la necessità di dovere rispondere

qualcosa. Fu così che dissi, senza quasi pensarci su: «Grazie, anche a lei!». Mi resi

conto subito di non aver dato la risposta esatta. Sondando nella memoria dei lontani

tempi del catechismo, ricordai che quando ti dicono “sia lodato Gesù Cristo”, tu

devi rispondere con “sempre sia lodato” o ancora meglio “oggi e sempre sia lodato”.

20

Antonio Bica

Quella mia assurda frase di rimando, quel “grazie, anche a lei!”, era fuori luogo, fin

troppo inappropriato. Nel frattempo, l’altra suorina si mise a recitare una sorta di

giaculatoria infinita, muovendo impercettibilmente le labbra. Il mio disagio si fece

ancora più grande. Mi venne spontaneo chiedermi perché le suorine parlassero a quel

modo, e se fossero consapevoli del significato di tante altre parole pronunciate forse

più per abitudine che per convinzione. Anche a me erano state insegnate quelle frasi

da piccolo, ma senza cognizione, senza i supporti per un minimo di analisi critica.

Di una cosa ero certo: le suorine, anche quando nella normalità del quotidiano

si scambiavano quelle frasi fatte, non avevano alcun senso critico, come non l’aveva

la suora che quasi otto lustri prima m’impartiva le lezioni di catechismo perché fossi

pronto il giorno della mia prima comunione. E se quelle suorine fossero nate sessanta o settanta chilometri più a sud della mia Sicilia e fossero cresciute sotto un altro

cielo e con altri profumi, cosa si sarebbero dette adesso parlando fra loro?

E come si sarebbero rivolte ora a me? Forse con qualcosa del tipo Alhamdulillah, Subhanahuwatala, che in arabo suona pressappoco “sia lodato Dio, gloria a Lui

l’Altissimo”. E ancora, se fossi nato anch’io in un paese del Magreb, come si sarebbe

svolto il mio catechismo, e quale sarebbe stata la mia educazione? Io mi ricordo che

andavo al catechismo tre volte la settimana. Dell’insegnante, una suorona di quasi

due metri con due spalle da lottatore, ricordo la sua paura del socialismo, parola che

io, a quel tempo, sconoscevo totalmente.

Mi diceva che i socialisti sono come il diavolo sulla terra, ancor più che i comunisti, poi si faceva il segno della croce, ed io non capivo, e più ci pensavo più non

capivo. La prima cosa con cui mi sono dovuto misurare è stata la necessità di imparare a disimparare; lentamente, piano piano, giorno dopo giorno ho dovuto ripulirmi

e ricominciare daccapo, cancellare tutto ciò che mi avevano obbligato ad imparare a

memoria sin da bambino.

Quando diventai più grande, appresi come, nel cristianesimo delle origini, le

sette cristiane erano molteplici, ciascuna aveva una sua idea di Gesù e ribadiva che

la propria fosse quella giusta, quella veramente ispirata; non esisteva una struttura

normativa unitaria come più o meno siamo abituati a vedere oggi, era come dire che

coesistevano tanti cristianesimi differenti fra loro.

Imparai anche, e questo non fu che l’inizio soltanto, che i Vangeli non erano

solo quattro, ma ne circolavano diversi a quel tempo; accanto ai quattro Vangeli che

verranno in seguito considerati canonici, ve ne erano altri, utilizzati in seno alle varie

sette e ai vari gruppi, più o meno adattati a secondo delle proprie tradizioni storiche,

politiche, culturali.

Ma procediamo per ordine.

Verso la fine degli anni settanta del secolo appena trascorso, nel Medio Egitto,

nei pressi della località di El Minya, in un villaggio sulla sponda destra del Nilo,

uno scavatore di tombe porta casualmente alla luce un documento incredibile che

si riteneva perduto dalla notte dei tempi. Si tratta di un testo trascritto in un dialetto

I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini

21

della lingua copta, il sahidico, anche se in origine fu probabilmente redatto in lingua

greca. Il copto, che fu poi soppiantato dall’arabo, altro non è che la lingua egiziana

nel suo stadio finale, ed era soprattutto utilizzato come lingua rituale.

È interessante ricordare come la lingua copta, nella sua forma scritta, utilizzava

i caratteri dell’alfabeto greco. La data di composizione del testo dovrebbe risalire alla

metà del II secolo; ad ipotizzare una tale datazione si giunge in seguito ad un’affermazione di Ireneo, vescovo di Lione, che parla dell’esistenza di un Vangelo di Giuda

nel suo trattato Contro le Eresie, composto in lingua greca attorno al 180 e di cui ci

è pervenuta una traduzione latina del IV secolo. Il quadro generale che questi testi ci

propongono, ribalta la visione cristiana contemporanea, gettando una nuova luce sul

cristianesimo primitivo o forse è meglio dire sui vari cristianesimi delle origini.

Ciò apre la via a nuove soluzioni di lettura di un periodo storico affascinante

per la ricchezza dei suoi contenuti, e ci fa prendere in considerazione aspetti alternativi del messaggio di Gesù.

Uno dei movimenti più conosciuti a quel tempo era il movimento Zelota.

Quella degli ebrei Zeloti era una specie di setta, un importante gruppo politico estremista cui aderivano squadre di militanti, combattenti estremisti fondamentalisti, il

cui obiettivo era la guerriglia armata contro l’invasore, contro Roma.

Il movimento di resistenza Zelota, che riscuoteva le simpatie di una buona

parte del popolo ebraico, si prefiggeva di rovesciare il potere politico dell’Impero di

Roma utilizzando una strategia sovversiva mirata. Tutta questa gente era accomunata

da un ideale politico di forte impronta nazionalista, erano impegnati in una lotta senza

confine contro l’occupazione romana e per l’indipendenza della nazione ebraica. Avevano propensioni ideologiche estreme da un punto di vista politico, ed appartenevano

a raggruppamenti religiosi ebraici che si costituivano in partiti religiosi nazional sionisti la cui unica missione consisteva nella liberazione del popolo d’Israele dall’odiato nemico, esercitando azioni di resistenza popolare e di guerriglia armata.

È in un contesto di crisi politica e ideologica che emergono movimenti o sette

ciascuno dei quali crede di avere una sua ricetta segreta per risolvere i problemi del paese. Gli ebrei pensavano di avere raggiunto l’apice storico della crisi del loro rapporto

col Dio del Vecchio Testamento; era la crisi di tutto il giudaismo e della sua stessa identità religiosa e culturale. Molti ebrei vivevano nella speranza dell’avvento di un messia

che venisse in aiuto al popolo eletto; le aspettative messianiche erano al culmine, tanto

che in seno al movimento zelota alcuni ribelli estremisti proposero se stessi come prescelti, inviati dal Dio d’Israele per liberare la Palestina ed instaurare un nuovo regno.

Una figura inquietante, oscura e controversa del movimento Zelota, è Giuda

Iscariota. Egli è forse deluso dal comportamento di Gesù fino al punto di sentirsi

tradito egli stesso. Giuda si aspettava un messia rivoluzionario, un guerriero armato

di spada che si ponesse a capo di un esercito o di un movimento politico estremista,

un uomo d’azione che ricorresse all’uso della forza per ristabilire l’ordine in Israele.

Quando incontra un ebreo mite che si fa ungere con unguenti profumati da una don-

22

Antonio Bica

na, Giuda il fondamentalista, l’estremista nazionalista, intuisce che Gesù, accettando

il gesto dell’unzione, accetta implicitamente il suo stesso sacrificio.

Che fine ha fatto il Signore che doveva combattere contro le nazioni? Dov’è il

Messia guerriero tanto atteso, il figlio ed erede di Davide, discendente della dinastia

reale d’Israele, prescelto per salvare il popolo oppresso? Gesù non è la soluzione del

problema politico degli ebrei, è piuttosto un uomo che ha scelto per sé un ruolo di

perdente, andando incontro ad un inutile sacrificio di se stesso. Giuda è ferito, deluso, vede fallire davanti ai suoi occhi un programma politico già tracciato, ecco che

allora tradisce l’amico e lo consegna alle autorità del Tempio. Dai racconti evangelici non emerge la figura di un messia Gesù venuto a rovesciare il potere di Roma, e fu

proprio questo a non essere accettato dalle fazioni politiche più oltranziste.

Ma torniamo a Nag Hammadi, località dell’Alto Egitto. La scoperta dei testi

Gnostici risale al 1945. È un contadino a riportare casualmente alla luce, dopo un

silenzio di 1600 anni, una giara di terracotta nel cui interno è custodita una raccolta

di 52 testi gnostici.

Le preziose fonti testuali rinvenute dall’inconsapevole contadino arabo, e che

oggi vanno a costituire la biblioteca di Nag Hammadi, hanno contribuito a modificare

radicalmente la nostra idea del Cristianesimo primitivo, dimostrando quanto variegato

e polimorfo fosse il fenomeno alle sue origini. I 13 papiri di Nag Hammadi risalgono

al IV sec. d. C. e si presentano ai nostri occhi come trascrizioni da testi greci più antichi, databili attorno al II sec. d. C. Colui o coloro che nascosero i papiri, con il chiaro

intento di metterli al sicuro, salvarono certamente i testi dalla distruzione sistematica

operata dai cristiani proto-ortodossi; questi rappresentavano la corrente principale,

una fra le tante correnti e sette del Cristianesimo primitivo, l’unica ad uscire vittoriosa

dalla guerra per la supremazia in atto in quel periodo, l’unica ad avere l’opportunità

di dettare i canoni, la dottrina, i principi fondamentali di quella che sarebbe diventata

la religione professata nella maggior parte del mondo conosciuto.

Quando, riferendoci al cristianesimo primitivo, parliamo di divisione in sette

e correnti innumerevoli, non bisogna meravigliarsi tanto; il fenomeno non era poi

così dissimile, dal punto di vista della varietà almeno, da ciò che si prospetta agli

occhi del cristiano dei tempi moderni. Proviamo ad immaginare fra quante correnti

un cristiano di oggi può operare la sua scelta; millenaristi, mormoni, testimoni di

Geova, avventisti cristiani e avventisti del settimo giorno, poi ci sono i quaccheri, i

presbiteriani, e ancora metodisti, battisti, pentecostali, congregazionalisti, anglicani.

Se c’è qualcosa che veramente accomuna tutti gli accoliti, è la ferma convinzione di

ciascuno di possedere l’unica verità, di appartenere alla corrente o alla setta che fra

le altre è la migliore perché meglio interpreta i dettami della vera fede. Ebbene, la

situazione era più o meno simile già a partire dalla fine del primo secolo dopo Cristo.

Tutto il prodotto della cultura della corrente religiosa gnostica, fu dichiarato estraneo al pensiero cristiano, così anche i testi della letteratura gnostica furono

considerati eretici e sequestrati per essere bruciati o distrutti. Ecco perché, fino alla

I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini

23

metà del secolo scorso, poco o nulla si sapeva del Vangelo di Tommaso, il Vangelo

di Filippo, il Vangelo degli Egiziani, il Vangelo di Verità, l’Apocalisse di Paolo, l’Apocalisse di Pietro, il Libro Segreto di Giacomo ed altri testi ancora che fanno parte

della biblioteca di Nag Hammadi. L’eliminazione sistematica dei documenti gnostici, bollati come proibiti e da sempre rifiutati dalla Chiesa ufficiale, è il risultato della

lotta per il predominio fra le tante correnti e sette che s’incontrarono e si scontrarono

agli albori del Cristianesimo.

Poiché fu la fazione ortodossa a vincere e poiché la storia, da sempre, la scrive

chi vince, gli ortodossi ci trasmisero un canone testamentario che comprende solo

i quattro Vangeli ufficiali che oggi conosciamo, distruggendo ed escludendo tutti

gli altri considerati eretici e pertanto devianti; in seno al variegato e multiforme

universo polemico del cristianesimo primitivo, fu sempre l’ortodossia, vittoriosa nei

duri conflitti del II e III secolo, a stabilire quali libri potevano entrare a far parte

del Nuovo Testamento e quali no, fu l’ortodossia a gettare le basi ideologiche del

Cristianesimo come oggi noi lo conosciamo in Occidente, a decretare quale doveva

essere la vera fede, la dottrina, la gerarchia, le pratiche cultuali di ciò che sarebbe

diventata la tradizione cristiana fino ai nostri giorni. Ovviamente l’ortodossia definì

minuziosamente ciò che doveva essere escluso e ciò che andava ripulito prima che

fosse consegnato ai posteri.

Ma viene da chiedersi cosa sarebbe successo se i fatti si fossero svolti diversamente, se avesse prevalso un’altra corrente, una fra quelle dichiarate eretiche; di

sicuro oggi avremmo una forma diversa di Cristianesimo, le Sacre Scritture comprenderebbero altri Vangeli, diversi dai quattro canonici, la cultura medievale, quella

rinascimentale, sarebbero state qualcosa di diverso da come le conosciamo, la nostra

stessa cultura occidentale si sarebbe sviluppata su modelli differenti, e magari al

posto del monoteismo ebraico avremmo un pantheon politeista.

La scoperta dei testi gnostici ha senz’altro aperto la strada a nuove soluzioni,

differenti interpretazioni e chiavi di lettura che ci proiettano verso una conoscenza