Infezioni virali

IAH AC – Infezioni virali

© IAH 2007

Le infezioni virali rappresentano una delle cause principali di insorgenza delle

malattie trattate nell’ambito della pratica generale. Dal punto di vista

omotossicologico, nella maggior parte dei casi, le infezioni virali devono essere

prese in considerazione in modo molto serio poiché, per definizione, sono

omotossine intracellulari che causano spesso la morte cellulare ad opera dei

meccanismi di difesa cellulare diretti contro le cellule infettate dai virus. Nella

Tavola delle sequenze patologiche, le infezioni virali rientrano inizialmente nella

fase di impregnazione, ma potrebbero causare la fase di degenerazione e

persino quella di dedifferenziazione entro un lasso di tempo relativamente breve.

L’infezione virale è associata spesso all’insorgenza di complicanze, che

potrebbero essere sovrainfezioni batteriche, ma anche complicanze più gravi

definite sindrome post-virale (analogamente a quanto si osserva in caso di

infezioni causate da EBV).

La medicina convenzionale dispone soltanto di alcuni rimedi per il trattamento

delle infezioni virali comuni, mentre prevede strategie più avanzate per l’inibizione

di infezioni virali gravi (es. triplice terapia nell’ambito del trattamento dell’AIDS).

Pertanto, per il medico di medicina generale, le infezioni virali comuni possono

essere trattate soltanto con un approccio sintomatico, per esempio abbassando

la febbre e controllando il processo infiammatorio.

1

Il virus

• Questo termine, che deriva dal latino, significa veleno.

È l’omotossina intracellulare esogena più diffusa.

• Piccola entità genetica dotata di un involucro proteico o capsula

• Non è considerato un organismo o entità vivente

© IAH 2007

2

Un virus è una particella microscopica di dimensioni estremamente piccole che,

per il processo di riproduzione, infetta determinate cellule di un organismo

vivente. I virus possono riprodursi soltanto infettando una cellula ospite e, di

conseguenza, non sono in grado di riprodursi da soli, a differenza dei batteri. I

virus sono costituiti principalmente da materiale genetico incapsulato in un

involucro proteico, definito capside. In base alla classe a cui appartengono, i

virus sono in grado di infettare un’ampia varietà di organismi: eucarioti (animali,

lieviti, funghi e piante) e procarioti (batteri).

Il termine “virus” deriva dal latino e significa veleno (sinonimo: venenum).

È tuttora aperto un dibattito per stabilire se un virus sia o meno un organismo

vivente, dato che non possiede tutte le caratteristiche peculiari tipiche di un

organismo vivente (fra cui il processo appropriato di riproduzione). La maggior

parte degli scienziati ritiene che i virus siano entità non viventi.

2

I microrganismi più importanti

•

•

•

•

Batteri

Virus (10-6 e 10-8 metri)

Funghi

I microrganismi più semplici sono

• Prioni

• Viroidi

© IAH 2007

3

I virus appartengono alla classe dei microrganismi che vengono, in realtà, ancora

studiati per stabilire se siano o meno organismi viventi. Lo stesso discorso vale

per i viroidi e i prioni. Tuttavia, è necessario fare una chiara distinzione e

differenziazione tra i vari tipi di microrganismi, al fine di evitare qualsiasi

confusione a tale riguardo.

La differenza principale tra i batteri e i virus consiste nella modalità di

proliferazione o di autoreplicazione. I virus non sono in grado di riprodursi da soli

(dato che hanno bisogno di una cellula ospite per farlo), a differenza dei batteri.

Si potrebbe affermare che un virus assomiglia maggiormente a uno dei

microrganismi più semplici, per esempio ai viroidi e ai prioni, rispetto ai batteri o

ai funghi.

Le dimensioni dei virus variano da 10-6 a 10-8 metri, ovvero sono comprese tra un

micrometro e 10 nanometri.

3

Caratteristiche specifiche dei virus

• Specificità

• Affinità

• Autonomia

• Meccanismi di autodifesa

• Capacità di proliferazione

© IAH 2007

4

I virus possiedono alcune caratteristiche peculiari. Innanzitutto, sono microrganismi specifici, per cui sono

necessari meccanismi specifici di difesa per combatterli. Mentre i neutrofili possono uccidere molti tipi

diversi di batteri, i virus innanzitutto devono essere ‘legati‘ ad un anticorpo estremamente specifico per

potere innescare una risposta anticorpale.

I virus evidenziano anche un’affinità, un tropismo cellulare, poiché ricercano soltanto alcune cellule

specifiche di tessuti od organi da potere utilizzare come cellula ospite e non invadono altri tipi di cellule

dell’organismo. Da tale affinità deriva la sintomatologia specifica riscontrabile in diverse infezioni virali, dato

che ogni virus causa l’insorgenza di una patologia cellulare in tessuti ben definiti.

L’autonomia dei virus indica la capacità di questi microrganismi di rimanere in uno ‘stato competente’

persino per diversi anni, quando non possono riprodursi. Contrariamente a quasi tutti gli organismi viventi, i

virus non necessitano di sostanze nutritive né di respirazione. Persino in condizioni di totale isolamento,

questi microrganismi possono mantenere il loro potenziale tossico e possono attivarsi quando è presente

nell’ambiente una cellula del tipo giusto. D’altra parte, i virus dipendono totalmente dalle cellule per

riprodursi, il che conferisce loro un grado inferiore di autonomia rispetto ai batteri che si dividono in

presenza di condizioni adeguate.

I virus si difendono in vari modi dalle condizioni ambientali e dai meccanismi di difesa propri dell’organismo,

attivati in presenza di questi microrganismi. Tale autodifesa rappresenta uno dei problemi principali nel

mantenere l’immunità contro questi microrganismi. I meccanismi noti di difesa dei virus includono:

- Inibizione del complesso maggiore dell’istocompatibilità (Major Histocompatibility Complex – MHC): il virus

penetra nella cellula, senza indurre l’eliminazione della cellula ospite ad opera dei linfociti T citotossici a

causa dell’inibizione della marcatura dell’MHC di tale cellula.

- Distacco dagli anticorpi: gli anticorpi appropriati vengono prodotti una volta uniti e il virus ‘se ne distacca’.

- Mutazione: il virus muta con il passare del tempo, pertanto gli anticorpi sintetizzati non sono più utili.

- Infezione delle cellule immunitarie: il virus utilizza una cellula immunitaria come cellula ospite e, in tale

modo, crea un problema di difesa contro se stesso all’interno dell’organismo

I virus proliferano ‘riprogrammando’ il materiale genetico della cellula ospite per riprodursi.

4

Meccanismi di difesa dei virus

• Mutazione

• Inibizione dell’MHC

• Incapsulamento

• Utilizzo di una cellula immunitaria come cellula ospite

© IAH 2007

5

Inoltre, il virus protegge se stesso contro i meccanismi di difesa attuati dall’organismo ospite. A

tale scopo, il virus adotta quattro strategie principali:

1. Mutazione: con il passare del tempo, il virus muta in modo che l’immunità acquisita con la

formazione di anticorpi specifici non è più in grado di neutralizzare questo microrganismo. Di

conseguenza, un’eventuale contatto successivo con un virus (pressoché) identico non viene

riconosciuto dall’immunità presente e il paziente contrae l’infezione, ammalandosi

nuovamente.

2. Inibizione dell’MHC: alcuni virus sono in grado di penetrare nelle cellule degli organi, inibendo

la presentazione delle loro caratteristiche ad opera dell’MHC. Di conseguenza, una cellula

infettata non evidenzia lo stato di infezione nel suo MHC e NON viene rilevata da una cellula

citotossica. In tale modo, la cellula tissutale continua a riprodurre il virus, senza essere

eliminata dalle apposite cellule immunitarie.

3. L’“incapsulamento” è il fenomeno per cui un virus respinge l’anticorpo a cui è stato appena

legato. In tale modo, il virus può continuare a invadere le cellule e non è ‘marcato’ per

l’eliminazione definitiva mediante fagocitosi.

4. L’utilizzo di una cellula immunitaria, come cellula ospite, rappresenta una strategia di

protezione estremamente pericolosa del virus, perché i meccanismi di difesa dell’organismo

vengono indeboliti in vari modi. Le cellule ospite infettate del sistema immunitario sono

eliminate da altre cellule immunitarie e il rilascio di mediatori immunitari è ridotto a causa di

una diminuzione del numero.

5

Una cellula immunitaria di per sé potrebbe rappresentare una

cellula ospite per le infezioni virali

Linfociti B

Virus di Epstein-Barr

Gamma herpes virus di origine murina

Virus della malattia bursale infettiva

Linfociti T

Virus linfotropico umano a cellule T di tipo 1 e

2

HIV

Virus del morbillo

Herpes virus Saimiri

Herpes virus umano di tipo 6

Macrofagi

Virus Visna

HIV

Citomegalovirus

Virus associato all’enzima lattato deidrogenasi

© IAH 2007

6

Come indicato nella diapositiva precedente, un meccanismo di autodifesa può

consistere nello scegliere una cellula immunitaria come cellula ospite. Questa è

una situazione alquanto complessa e pericolosa per l’organismo, dato che le

cellule immunitarie sono cruciali per la difesa del corpo. Quando i virus hanno

un’affinità per le cellule immunitarie e le utilizzano come cellule ospiti, la difesa è

doppiamente indebolita: in primo luogo perché la cellula immunitaria infettata

deve essere eliminata e in secondo luogo a causa del processo di

autoreplicazione delle stesse cellule immunitarie.

La mononucleosi (infezione causata da EBV) è un esempio valido di come un

virus potrebbe minare un intero sistema nell’infezione post-virale da EBV. L’HIV

rappresenta sicuramente l’esempio classico, ma vengono registrate molte altre

infezioni virali gravi.

Tutte queste forme di infezioni virali hanno una caratteristica in comune: prima

viene attuata la terapia per inibire la proliferazione virale, maggiori sono le

probabilità di ottenere una guarigione senza gravi conseguenze a lungo termine

per il paziente. Anche in questo caso, si ha a che fare con il numero di cellule

infettate in un arco temporale e con l’indebolimento del sistema immunitario,

giorno dopo giorno.

6

Alcune malattie causate da virus

• AIDS

• linfoma di Burkitt

• varicella

• raffreddori

• febbre da zecche del Colorado

• dengue

• encefalite

• erpete febbrile

• verruche genitali

• gastroenterite

• herpes genitale

• rosolia

• epatite

• influenza

© IAH 2007

• leucemia

• carcinoma epatico

• morbillo

• mononucleosi

• parotite

• poliomielite

• rabbia

• herpes zoster

• vaiolo

• febbre emorragica virale

• verruche

• febbre gialla

• ecc...

7

Questo è un elenco parziale delle malattie causate da virus. In base al tipo di

microrganismo virale e al tipo di cellule utilizzate come cellule ospiti, la malattia

diventa più o meno pericolosa per la vita. Infatti, nessuna delle infezioni virali

deve essere trascurata, anche se non causa sintomi gravi, poiché i danni

intracellulari sono sempre importanti dal punto di vista omotossicologico e una

cellula danneggiata è imprevedibile nella sua possibile evoluzione, quando non

viene eliminata dal sistema di difesa opportuno.

7

Classificazione delle specie virali (classificazione

di Baltimore)

• Virus a DNA

• Virus a dsDNA (herpes, vaiolo, …)

• Virus a ssDNA (parvovirus B19, …)

• Virus a RNA

• Virus a dsRNA

• Virus a +ssRNA (epatite C, SARS, …)

• Virus a -ssRNA (morbillo,

ds: filamento doppio

parotite …)

• Virus a trascrizione inversa di

DNA-RNA

• Virus a RNA-RT (HIV-1, …)

• Virus a DNA-RT (epatite B, …)

© IAH 2007

Ss: filamento singolo

+ss: filamento singolo positivo

-ss: filamento singolo negativo

RT: trascrizione inversa

8

Virus a DNA

Gruppo I: questi virus sono costituiti da DNA a doppio filamento e includono le famiglie virali quali

Herpesviridae (esempi: HSV1 (herpes orale), HSV2 (herpes genitale), VZV (varicella), EBV (virus

di Epstein-Barr), CMV (Citomegalovirus)), Poxviridae (vaiolo) e molto batteriofagi dotati di coda.

Anche il mimivirus è stato incluso in questo gruppo.

Gruppo II: questi virus sono costituiti da DNA a filamento singolo e includono le famiglie virali

quali Parvoviridae e l’importante batteriofago M13.

Virus a RNA

Gruppo III: questi virus sono costituiti da genomi di RNA a filamento doppio (es. rotavirus). Tali

genomi sono sempre segmentati.

Gruppo IV: questi virus sono costituiti da genomi di RNA a filamento singolo di senso positivo.

Molti virus conosciuti rientrano in questo gruppo, fra cui i picornavirus (una famiglia virale che

include virus ben noti, es. il virus dell’epatite A, gli enterovirus, i rinovirus e il virus della malattia

del piede e della bocca), il virus della SARS, il virus dell’epatite C, il virus della febbre gialla e il

virus della rosolia.

Gruppo V: questi virus sono costituiti da genomi di RNA a filamento singolo di senso negativo. I

virus letali dell’Ebola e di Marburg sono componenti ben noti di questo gruppo, unitamente al virus

dell’influenza, al morbillo, alla parotite e alla rabbia.

Virus a trascrizione inversa

Gruppo VI: questi virus sono costituiti da genomi di RNA a filamento singolo e si riproducono

utilizzando la trascrittasi inversa. I retrovirus sono inclusi in questo gruppo, di cui fa parte anche

l’HIV.

Gruppo VII: questi virus sono costituiti da genomi di DNA a filamento doppio e si riproducono

utilizzando la trascrittasi inversa. Il virus dell’epatite B rientra in questo gruppo.

8

Proliferazione virale

© IAH 2007

9

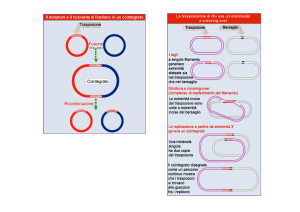

I virus animali a DNA (fra cui gli herpes virus) penetrano nell’organismo ospite attraverso

l’endocitosi, il processo mediante il quale le cellule assorbono sostanze dall’ambiente esterno.

Spesso, in seguito ad un contatto fortuito con un recettore appropriato di superficie situato su una

cellula, il virus penetra nella cellula, il genoma virale viene rilasciato dal capside e le polimerasi

della cellula ospite iniziano a trascrivere l’mRNA virale. Nuovi virioni vengono assemblati e

rilasciati in circolo mediante la lisi cellulare oppure l’espulsione dalla membrana cellulare.

I virus animali a RNA possono essere inclusi in approssimativamente quattro gruppi diversi in

base al relativo meccanismo di replicazione. La polarità dell’RNA determina fondamentalmente il

meccanismo di riproduzione, nonché se il materiale genetico è costituito da un filamento singolo o

doppio. Alcuni virus a RNA sono in realtà costituiti da DNA, ma utilizzano un intermedio di RNA

per riprodursi. I virus a RNA dipendono ampiamente dall’RNA replicasi, codificata dal virus, per

creare copie dei loro genomi.

I virus a trascrizione inversa sono microrganismi che si riproducono utilizzando il processo di

trascrizione inversa, che consiste nella formazione di DNA a partire da uno stampo di RNA. I virus

contenenti genomi di RNA utilizzano un intermedio di DNA per riprodursi, mentre quelli che

contengono genomi di DNA usano un intermedio di RNA durante la replicazione dei genomi.

Entrambi i tipi di virus a trascrizione inversa utilizzano l’enzima trascrittasi inversa per eseguire la

conversione dell’acido nucleico.

Alla fine, i risultati sono comunque identici:

-Il virus è riprodotto dalla cellula e la moltiplicazione dei virus infetta altre cellule simili

-La cellula infettata ha perso la sua caratteristica utile per l’organismo e deve essere eliminata

-I virus riprodotti innescano i meccanismi di difesa umorale volti a creare anticorpi specifici, al fine

di impedire la penetrazione dei virus nelle cellule e di potenziare il processo di eradicazione virale

-Si verifica una perdita funzionale del tessuto colpito a causa del funzionamento errato delle

cellule.

9

La progressione di un’infezione virale

R

i

s

p

o

s

t

a

Virus

Antibody

Tc cell

NK

cell

0

2

4

6

8

10

12

14

Tempo trascorso dall‘infezione (giorni)

Reazione di difesa ad un’infezione virale

© IAH 2007

10

La progressione del processo di proliferazione virale avviene per stadi. Dopo la contaminazione,

si osserva una fase di incubazione, durante la quale il virus si diffonde.

Dal primo momento in cui le cellule dell’organismo vengono infettate, le cellule citotossiche,

attirate dall’epitopo virale dell’MHC di classe I, iniziano a distruggere le cellule danneggiate. Non è

stato ancora stabilito con precisione in che modo le cellule natural killer siano anche in grado di

rilevare le cellule infettate, senza alcuna variazione dell’MHC (in caso di infezione causata da

virus che inducono l’inibizione dell’MHC, come meccanismo di autodifesa).

Eliminando le cellule infettate, i processi di proliferazione o replicazione del virus sono fortemente

inibiti. I virus liberi, che si muovono continuamente nei liquidi corporei, non possono essere

eliminati tramite attività aspecifiche di difesa e comportano la produzione di anticorpi specifici.

Questa è la funzione che viene svolta dalla difesa umorale in presenza di infezioni virali. I linfociti

B iniziano a sintetizzare immunoglobuline specifiche che si legano ai virus e li rendono inoffensivi,

li “contrassegnano” e li “preparano” ad essere eliminati dal sistema immunitario. Pertanto, dopo la

comparsa della risposta anticorpale, i virus ‘liberi’ possono essere eliminati. L’unico problema

consiste nel fatto che occorrono diversi giorni o persino un periodo di tempo più lungo per

produrre gli anticorpi, un lasso di tempo in cui il virus cerca di conseguenza un’altra cellula ospite

per cui ha affinità.

In seguito ad un’infezione, la memoria dell’anticorpo specifico permane e viene acquisita

l’immunità contro il virus. Se tale virus non muta, l’immunità potrebbe durare per tutta la vita.

10

Protezione dell’organismo a 2 livelli

• Distruzione delle cellule

infettate

• MHC classe I

• IFN

• Cellule NK

• Linfociti T citotossici

• Distruzione del virus

• MHC classe II

• Meccanismi specifici di

•

•

•

© IAH 2007

difesa

Produzione di IgG (in

prevalenza)

Attacco di Ig al virus

Fagocitosi (meccanismo

aspecifico di difesa)

11

È possibile stabilire, in conclusione, che i meccanismi di difesa attivati contro i virus agiscono su

due livelli: cellulare e umorale.

I meccanismi di difesa cellulare sono focalizzati sulle cellule infettate e inibiscono la proliferazione

virale, distruggendo principalmente i centri di riproduzione dei virus. Le mutazioni dell’MHC classe

I sulle cellule tissutali attivano l’intervento dei linfociti T citotossici (cellule citotossiche) e persino

delle cellule NK (cellule Natural Killer). Dato che ciò avviene quasi fin dall’esordio dell’infezione

virale, l’efficienza di questi due tipi di cellule immunitarie è fondamentale nell’inibire il processo di

proliferazione. Accanto alle cellule T citotossiche e alle cellule NK, anche la secrezione di

interferone da parte dei linfociti T svolge un ruolo fondamentale nell’inibire il virus. L’interferone ha

proprietà antivirali, possiede caratteristiche protettive per le cellule e potenzia in generale la difesa

contro il virus. La difesa cellulare è mediata dalle cellule TH-1.

Dall’altra parte, parallelamente alla difesa cellulare, viene innescata una difesa mediata dalle

cellule TH-2. Data la marcatura dell’MHC classe II sulle cellule immunitarie (es. cellule presentanti

l’antigene - Antigen Presenting Cell, APC), viene impostata una difesa specifica per l’antigene, in

questo caso per il virus, principalmente mediante la produzione di anticorpi. Questa difesa

umorale induce una risposta anticorpale tra l’immunoglobulina e l’antigene, diretta contro un virus

inoffensivo, pronto ad essere distrutto dal sistema immunitario aspecifico.

Questi due tipi di difese (umorale e cellulare) si attenuano o si fondono l’una nell’altra. Se una

delle due è assente o carente, non è possibile attuare alcuna difesa efficiente. Questo è il caso

dell’AIDS dovuta ad un’infezione da HIV, in cui viene infettato un numero troppo elevato di linfociti

T e l’organismo non è più in grado di attuare una reazione adeguata di difesa. Alla fine, il paziente

affetto da AIDS non è più in grado di proteggersi persino contro una banale infezione batterica,

virale o micotica, e può morire in seguito ad essa.

11

Interferone: fonti e fattori di induzione

Property

Alpha

Beta

Gamma

Previous

designations

Leukocyte IFN

Fibroblast IFN

Immune IFN

Type I

Type I

Type II

Viruses

(RNA>DNA)

Viruses (RNA>DNA)

dsRNA

Antigens,

Mitogens

Fibroblasts, epith.

cells

T-lymphocytes,

NK-cells

Inducers

dsRNA

Principal source

Leukocytes,

Epithelium

© IAH 2007

12

Secondo quanto riportato in precedenza, l’interferone svolge un ruolo

fondamentale nell’ambito della difesa antivirale. Sono noti tre gruppi principali di

interferone: IFN-α, IFN-β e IFN-γ. In passato, il termine “Tipo I” veniva utilizzato

per indicare IFN-α e IFN-β, mentre IFN-γ veniva indicato come interferone di Tipo

II. In testi vecchi di letteratura, viene usata rispettivamente la seguente

terminologia: “interferone leucocitario”, “interferone fibroblastico” e “interferone

immunitario”.

I virus a RNA a doppio filamento (ds RNA) inducono la secrezione di interferone

alfa e beta. Questo vale anche per la maggior parte degli altri virus. Altri antigeni

(incluse altre classi virali) e mitogeni stimolano la secrezione principalmente di

interferone gamma.

L’interferone è secreto da diversi tipi di cellule, principalmente dalle cellule

immunitarie. L’interferone alfa viene prodotto prevalentemente dalle cellule

epiteliali e da un vasto gruppo di leucociti. L’interferone beta è secreto dai

fibroblasti presenti nella matrice extracellulare (Extracellular Matrix – ECM) e

dalle cellule epiteliali. Sia i linfociti T sia le cellule NK secernono l’interferone

gamma.

12

IFN-γ

• Induce l’MHC classe I (cellule organiche)

• Attivazione dei macrofagi, aumento del processo di fagocitosi

• Attività antivirale

• Inibizione della proliferazione virale mediante una protezione

diretta delle cellule contro l’invasione virale

• Inibisce la difesa mediata dalle cellule TH-2, mentre favorisce la

via mediata dalle cellule TH-1 (eliminazione delle cellule

infettate)

© IAH 2007

13

L’interferone gamma dovrebbe suscitare un interesse particolare, dato che viene

prodotto in presenza di tutte le infezioni virali. L’interferone gamma potenzia

contemporaneamente diversi livelli di difesa.

IFN-γ induce l’MHC classe I, presentando proteine virali specifiche ai linfociti T e

generando le difese delle vie delle cellule TH-1 e TH-2 contro l’antigene.

Indirettamente, attraverso l’induzione delle cellule TH-1, viene potenziata l’attività

cellulare di difesa esplicata dai macrofagi. IFN-γ crea uno stato antivirale e

favorisce la via delle cellule TH-1, inibendo quella delle cellule TH-2,

nell’equilibrio TH-1/TH-2. Di conseguenza, all’inizio di un’infezione virale, i linfociti

T citotossici sono molto attivi nell’eliminare le cellule tissutali infettate. Inoltre,

IFN-γ induce la ‘chiusura‘ delle cellule di fronte all’invasione virale.

13

Inibitori

Virus

Cellule NK

APC

Attivanti

TH-2

Cellule

dendritiche

motivo

Mastociti

IL-4

TH-0

IL-12

Eosinofilo

IL-10

TH-1

IFN-γ

IL-2

IFN-γ

IL-2

IFN-γ

linfocita

B

IgG2a

TH-2

IFN

-γ/

TN

Fβ

IL-12

IL-4 IL-5

IL-3

IL-4

IL-6 IL-13

IL-10

linfocita

B

cellula T

citotossica

macrofago

attivazione

attivazione

Mastocita

Altre classi

di Ig

crescita

© IAH 2007

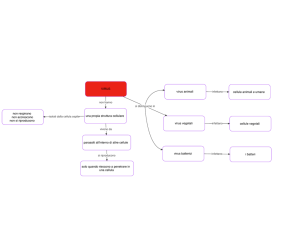

La risposta immunitaria è regolata da un numero elevato di mediatori. Sebbene le

funzioni dell’equilibrio TH1/TH2 inducano azioni diverse, entrambe sono in grado

di “controllare” e inibire reciprocamente le loro azioni. Un percorso TH1-mediato

inibisce il percorso TH2 attraverso il rilascio di interferone gamma e, viceversa,

la cellula TH2 può inibire il percorso TH1 attraverso il rilascio di interleuchina 10.

Al di sopra di TH1 e TH2 si trova la cellula regolatrice (cellula TH3 o Treg), che

attraverso il rilascio del fattore di crescita trasformante beta può inibire entrambi i

percorsi TH1 e TH2.

In funzione della difesa cellulare o umorale vengono attivati immunociti diversi. In

entrambi i percorsi, l’attività della cellula terminale di questa cascata influenza

l’input del percorso. I macrofagi stimolano l’attività TH1 attraverso il rilascio di IL12, ma sono a loro volta attivati dal rilascio di IFN-γ e TNF-β, entrambi rilasciati

dalla cellula TH1. In questo modo si crea un circuito.

Un circuito analogo si osserva nel percorso TH2. Le mastcellule inducono

l’attività TH2 che, attraverso il rilascio di interleuchina 3, 4 e 10, attiva a sua volta

le mastcellule.

Concludendo, si può affermare che i percorsi TH1 e TH2, attraverso un feedback

positivo, stimolano il loro stesso circuito, che è inibito solo dall’azione reciproca

tra TH1 e TH2 e dall’effetto di regolazione e supervisione delle cellule Treg.

Azione di IFN

• “Il legame di IFN con i relativi recettori determina la trascrizione

di un gruppo di geni che codificano per le proteine antivirali

implicate nella prevenzione della replicazione virale all’interno

della cellula. Di conseguenza, la cellula sarà protetta contro

l’infezione virale finché le proteine antivirali non vengono

degradate, un processo che richiede parecchi giorni.”

• IFN funge da protettore cellulare e inibisce la

proliferazione virale!!!

© IAH 2007

15

Il blocco di una cellula, in caso di invasione e di replicazione virale, è prodotto

mediante l’attivazione di alcuni geni, in seguito alla stimolazione di specifici

recettori per l’IFN. Attivando questi geni, la cellula sintetizza proteine che

impediscono o bloccano la riproduzione del virus al suo interno. Questa forma di

protezione può durare per diversi giorni dopo l’attivazione dei recettori, pertanto

la cellula è ‘fuori uso‘ per la proliferazione virale.

Per motivi validi, è possibile affermare che l’interferone funge da protettore

cellulare e inibisce, in molti modi indiretti, la proliferazione o la riproduzione dei

virus.

15

Impieghi clinici degli interferoni

Interferon

Therapeutic use

Hepatitis B (chronic)

Hepatitis C

IFN-alpha, IFNbeta

Herpes zoster

Papilloma virus

Rhino virus (prophylactic only)

Warts

Lepromatous leprosy

IFN-gamma

Leshmaniasis

Toxoplasmosis

Chronic granulomatous disease (CGD)

© IAH 2007

16

Nell’ambito della medicina convenzionale, l’interferone viene impiegato per il

trattamento di molte malattie. L’elenco riportato sopra non è completo, ma

fornisce una panoramica delle varie applicazioni.

16

Effetti collaterali comuni causati dall’impiego

di IFN

Tossicità a carico di:

• reni

fegato

midollo osseo

cuore

Effetti collaterali

• Febbre

Malessere

Astenia

Dolori muscolari

© IAH 2007

17

L’impiego della citochina interferone nell’ambito della medicina convenzionale

(come farmaco) comporta alcuni rischi ed effetti collaterali. Dato il forte impatto

sui meccanismi di regolazione che controllano le difese, si riscontrano diversi

effetti collaterali, per cui questo tipo di farmaco rappresenta una seconda scelta. I

pazienti che assumono l’interferone, come farmaco, lamentano spesso la

comparsa improvvisa di febbre intermittente. Si avverte spesso una sensazione

generale di malessere e di astenia, per cui il paziente rifiuta questo tipo di

terapia. Inoltre, la mialgia rappresenta un disturbo molto importante associato

all’impiego di interferone (farmaco).

L’impiego di interferone, sicuramente in seguito ad un trattamento a lungo

termine, potrebbe causare gravi problemi. È notoriamente tossico per il fegato, i

reni, il cuore e persino il midollo osseo. Questo è uno dei motivi per cui

l’interferone viene impiegato nell’ambito medico per un breve periodo di tempo,

perlomeno il più breve possibile.

17

Anticorpi

Specificità

Tipo di Ig

© IAH 2007

18

La caratteristica principale dei meccanismi specifici di difesa e di immunità è la produzione di

immunoglobuline, o anticorpi, che sono antigene-specifiche.

Un anticorpo è una proteina di grandi dimensioni, a forma di Y, che viene utilizzata dal sistema

immunitario per individuare e neutralizzare i corpi estranei (antigeni), fra cui batteri e virus. Ogni

anticorpo riconosce un antigene specifico tipico del bersaglio, perché le due estremità della "Y"

dell’anticorpo contengono un “paratopo” (una struttura simile ad una serratura) che è specifico per

un particolare “epitopo” (struttura simile ad una chiave) presente su un antigene, il che consente a

queste due strutture di unirsi perfettamente, come una chiave in una serratura. Questo

meccanismo preciso di legame consente ad un anticorpo di contrassegnare un microbo o una

cellula infetta per l’attacco che verrà sferrato da altri componenti del sistema immunitario oppure

per neutralizzare direttamente il proprio bersaglio (es. bloccando un elemento di un microbo che è

essenziale per l’invasione e la sopravvivenza). La produzione di anticorpi rappresenta la funzione

principale del sistema immunitario umorale.

Un anticorpo è costituito da una catena pesante costante e da una catena leggera variabile, con

una sede specifica per il “paratopo”, su cui sono presenti i siti di legame.

Le immunoglobuline legate alla membrana sono presenti soltanto sulla superficie dei linfociti B e

promuovono l’attivazione di queste cellule, in seguito al legame con l’antigene specifico, e la

successiva differenziazione in plasmacellule per la produzione di anticorpi o in cellule della

memoria che rammentano l’antigene estraneo durante esposizioni future. Nella maggior parte dei

casi, è necessaria l’interazione del linfocita B con un linfocita T-helper per indurre l’attivazione

completa del linfocita B e, di conseguenza, la sintesi degli anticorpi avviene dopo il legame con gli

antigeni.

18

Meccanismi di difesa dell’organismo ospite e

bersagli: riassunto

Meccanismo di difesa

dell’organismo ospite

Effettore

Bersaglio dell’effettore

Reazioni aspecifiche

iniziali

Febbre

Replicazione virale

Fagocitosi

Virus

Infiammazione

Replicazione virale

Attività delle cellule NK

Cellula infettata dal virus

Interferone

Replicazione virale, immunomodulazione

Linfociti T citotossici

Cellula infettata dal virus

Macrofagi attivati

Virus, cellula infettata dal virus

Linfochine

Cellule infettate dal virus,

immunomodulazione

Risposte immunitarie

cellulo-mediate

Citotossicità cellulare

anticorpo-dipendente

Risposte immunitarie

umorali

Cellula infettata dal virus

Anticorpo

Virus, cellula infettata dal virus

Anticorpo + complemento

Virus, cellula infettata dal virus

© IAH 2007

19

I meccanismi di difesa dell’organismo ospite possono essere suddivisi in 3

strategie che vengono adottate dal sistema immunitario. Ogni strategia

inibisce uno o più aspetti della proliferazione virale.

1. La reazione aspecifica iniziale di difesa è mediata principalmente dalle cellule

TH-1 ed è responsabile del processo di fagocitosi, dell’infiammazione,

dell’attività delle cellule natural killer, dell’aumento dell’attività delle cellule

citotossiche, della produzione di interferone (specialmente IFN gamma) e

dell’innalzamento della temperatura corporea (la febbre produce un effetto

inibente sul virus).

2. Il secondo livello è rappresentato da una reazione cellulare

immunocompetente. Si osservano un’ulteriore attivazione dei macrofagi e un

aumento dell’attività di fagocitosi, il rilascio di linfochine e un incremento della

citotossicità diretta contro i siti contrassegnati dagli anticorpi.

3. Al terzo livello, una risposta mediata dalle cellule TH-2 potenzia la difesa

umorale, principalmente mediante la produzione e il rilascio di anticorpi.

Inoltre, il sistema del complemento amplifica il processo di citolisi, induce i

mediatori infiammatori e alla fine produce l’opsonizzazione degli antigeni.

Lo scopo principale è eliminare le cellule infette e/o legare gli antigeni agli

anticorpi in modo che possano essere ulteriormente eliminati.

19

Problemi associati alle infezioni virali

• Benché la medicina convenzionale disponga di diversi farmaci

per combattere le infezioni, sono disponibili in commercio poche

strategie efficaci per combattere la proliferazione virale.

• Il trattamento sintomatico delle infezioni virali favorisce spesso il

virus e non l’organismo (es. la febbre ha un effetto inibente sul

virus). I farmaci antipiretici abbassano la febbre e, di

conseguenza, inibiscono l’efficacia della difesa mirata

dell’organismo contro il virus.

• I meccanismi di regolazione contro qualsiasi infezione sono

correlati a mediatori presenti in dosi infinitesimali. L’intervento

con qualsiasi sostanza inibente, somministrata in dosi elevate,

altera il sistema di autoregolazione per un lungo periodo di

tempo e incrementa persino il rischio verso una rigidità della

regolazione.

© IAH 2007

20

Benché il trattamento sintomatico abbia apparentemente un effetto terapeutico

elevato a breve termine, in realtà spesso i virus sfruttano la soppressione dei

meccanismi di regolazione e permangono più a lungo all’interno dell’organismo,

infettando un numero maggiore di cellule. Soltanto un approccio terapeutico,

attuato nel pieno rispetto dei processi di autoregolazione del corpo umano, può

potenziare, mediante lievi correzioni, l’efficacia dei meccanismi di difesa propri

dell’organismo. A tale scopo, i farmaci omotossicologici agiscono a livello della

secrezione di mediatori essenziali nell’ambito del processo di regolazione

dell’attività antivirale, esplicata dal sistema immunitario.

In nessun caso, il blocco di un’infiammazione di origine virale può essere

considerato un rimedio curativo, poiché il processo flogistico è finalizzato ad

eliminare l’antigene. In effetti, la febbre può essere pericolosa, se è

estremamente elevata, ma deve essere considerata come un meccanismo mirato

di difesa poiché tenta di inibire la proliferazione del virus.

L’effetto dell’inibizione virale, simile ad una cascata, è quasi logaritmico. Ogni

cellula che non è stata infettata è una cellula risparmiata, che ha minori

probabilità di riprodurre il virus, comporta livelli inferiori di attività delle cellule

citotossiche e NK, un numero minore di anticorpi da produrre, un processo

inferiore di fagocitosi richiesto per purificare la matrice, un numero minore di

sintomi, …

20

Virus e tumori maligni

Virus

Tumore maligno

Virus di Epstein-Barr

Linfoma di Burkitt

Alcuni tumori maligni del naso e

della gola

Altri tipi di linfoma (nei pazienti

affetti da AIDS)

Virus dell’epatite B e C

Carcinoma epatico

Herpes virus 8

Sarcoma di Kaposi (nei pazienti

affetti da AIDS)

Linfomi dei linfociti B (nei pazienti

affetti da AIDS)

Papillomavirus umano

© IAH 2007

Carcinoma della cervice uterina

21

Al momento, soltanto alcuni virus danneggiano notoriamente le cellule ospiti,

alterando il processo di divisione cellulare che può evolvere in senso neoplastico.

Anche in questo caso, l’elenco è infinito e probabilmente nuove ricerche

individueranno altri virus che possono essere responsabili dell’insorgenza di

tumori maligni. Da questo punto di vista, non ci si deve sorprendere perché

un’infezione virale è un’intossicazione intracellulare, persino intranucleare. Una

volta che la funzione dei geni è alterata o mutata, l’esito è imprevedibile. Se un

sistema immunitario indebolito non reagisce adeguatamente per distruggere ed

eliminare la cellula infetta, si innesca una “bomba a orologeria”.

21

Il farmaco migliore contro i virus è

l’immunità acquisita

Vaccinazione versus esperienza di vita

© IAH 2007

Sono disponibili alcune vaccinazioni contro determinati virus e sembra assolutamente logico

utilizzarle senza alcuna esitazione. Tuttavia, ultimamente la vaccinazione è diventata una

questione molto controversa a causa dei benefici palesi a breve termine, ma delle possibili

conseguenze enormi per l’umanità nel lungo termine.

Oltre all’efficacia di una vaccinazione nel sviluppare l’immunità, altri parametri possono esercitare

un’influenza in questo ambito, fra cui l’età del paziente. I soggetti più anziani devono fare fronte

alla senescenza del sistema immunitario, che rende estremamente esigue le probabilità di

sviluppare un’immunità di copertura totale in seguito ad una vaccinazione (vedi IAH AC – Il

sistema immunitario nei soggetti anziani).

È noto, nell’ambito della medicina convenzionale, che un contatto minore con i microrganismi

mediato dalle cellule TH-1 (in seguito a vaccinazioni, all’impiego di antibiotici, di FANS, …)

determina un’espressione maggiore della reazione mediata dalle cellule TH-2 in una fase più

avanzata della vita (es. allergie). Soltanto le infezioni naturali, contratte nel corso della vita,

producono un equilibrio adeguato di TH-1/TH-2 e lo sviluppo efficace dell’immunità.

Pertanto, dal punto di vista omotossicologico, ad eccezione di alcuni virus assolutamente

pericolosi per la vita e di alcune condizioni geografiche o climatiche (denutrizione, razza, …),

l’immunità migliore deve essere acquisita mediante il contatto effettivo con il virus. La terapia deve

essere focalizzata su reazioni immunitarie ben controllate. Anche in questo caso, la terapia di

regolazione sembra essere l’unica alternativa ragionevole.

Il dibattito sulla sicurezza di molte vaccinazioni non è ancora concluso e vengono pubblicati

regolarmente articoli e studi relativi al pericolo o alla sicurezza della terapia vaccinale. È un

problema quasi di natura etica e sussiste tuttora il dubbio sul fatto se consigliare o meno ad

un’intera popolazione di vaccinarsi con un antigene per proteggere alcuni individui, non

conoscendo l’eventuale effetto di tale vaccinazione in questa generazione e in quelle future per

tale popolazione, oppure se è più sicuro per l’intera popolazione tentare di trattare soltanto i pochi

soggetti infetti. Anche in questo caso, si riscontra un modo di pensare a breve termine

nell’approccio della medicina convenzionale.

22

Farmaco

Impieghi comuni

Effetti collaterali

Acyclovir

Herpes genitale,

herpes zoster

e varicella

Gli effetti collaterali sono esigui

Amantadina

Influenza di tipo A

•

•

•

•

•

•

Cidofovir

Famciclovir

Infezioni da

citomegalovirus

Herpes genitale,

herpes zoster

e varicella

© IAH 2007

Nausea o inappetenza

Nervosismo

Sensazione di testa vuota

Discorsi incomprensibili

Instabilità

Insonnia

• Danni renali

• Conta bassa dei globuli

bianchi

Gli effetti collaterali sono esigui

23

Accanto al trattamento di “profilassi” volto a prevenire l’insorgenza di infezioni

virali, è prevista anche un terapia antivirale che deve essere attuata in caso di

infezione. Nelle diapositive seguenti, vengono prese in esame le molecole

comuni impiegate nell’approccio della medicina convenzionale per il trattamento

di diverse infezioni virali. Soltanto alcuni farmaci causano effetti collaterali di

entità estremamente lieve.

23

Fomivirsen

Retinite da

citomegalovirus

Foscarnet

Infezioni da

citomegalovirus

e virus herpes

simplex

Ganciclovir

Infezioni da

citomegalovirus

Conta bassa dei globuli bianchi

Interferone

alfa

Epatite B e C

• Sintomi simil-influenzali

• Soppressione del midollo

osseo

• Depressione o ansia

Oseltamivir

Influenza di tipo A

eB

Nausea e vomito

Penciclovir

Herpes facciale

Gli effetti collaterali sono esigui

Ribavirina

• Virus respiratorio

sinciziale

• Epatite C

Rottura dei globuli rossi,

che causa la comparsa di

anemia

© IAH 2007

Lieve infiammazione agli occhi

• Danni renali

• Attacchi epilettici

24

24

Simile ad amantadina, ma

problemi più lievi a livello del

sistema nervoso

Rimantadina

Influenza di tipo A

Trifluridina

Cheratite da

herpes simplex

Valacyclovir

Herpes genitale,

herpes zoster

e varicella

Gli effetti collaterali sono esigui

Valganciclovir

Infezioni da

citomegalovirus

Conta bassa dei globuli bianchi

Vidarabina

Cheratite da

herpes simplex

Gli effetti collaterali sono esigui

Zanamivir

Influenza di tipo A

eB

(polvere inalata)

Irritazione delle vie respiratorie

© IAH 2007

• Bruciore agli occhi

• Gonfiore delle palpebre

25

25

Inibizione della proliferazione virale

nell’ambito del trattamento

omotossicologico

© IAH 2007

L’approccio terapeutico deve essere basato sull’immunomodulazione, come un

approccio isolato nelle infezioni virali acute, come la seconda fase dei 3 pilastri

del trattamento omotossicologico nelle infezioni recidivanti croniche o nella

sindrome post-virale. Come esempio principale degli effetti immunomodulanti

indotti da un farmaco omotossicologico impiegato nel trattamento delle infezioni

virali, vale la pena di studiare l’immunostimolatore Engystol.

26

I tre pilastri dell’omotossicologia

DISINTOSSICAZIONE

E DRENAGGIO

IMMUNOMODULAZIONE

© IAH 2007

ATTIVAZIONE

CELLULARE

27

Dato che il tempo gioca a sfavore della cellula quando si tratta di un’infezione

virale o “intossicazione” virale, prima si effettuano la disintossicazione e il

drenaggio, meglio è per la cellula. Per questo motivo, il primo pilastro del

trattamento omotossicologico, il drenaggio e la disintossicazione, rappresenta

una fase essenziale.

Il secondo pilastro è l’immunomodulazione. Dato che il processo molto rapido di

detissificazione della matrice extracellulare è un sistema di difesa attivo ed

efficiente, l’immunomodulazione è molto importante in un protocollo di

trattamento omotossicologico, specialmente in caso di infezioni recidivanti

croniche o di sindromi post-virali. L’attivazione o la regolazione delle reazioni

immunitarie comportano non soltanto il fatto di porre il sistema immunitario sul

corretto livello mirato di azione, ma anche di mantenere i sintomi clinici

dell’infiammazione entro livelli accettabili per il paziente oppure di stimolare un

sistema immunitario non reattivo.

La morte cellulare, indotta dalle cellule T citotossiche, comporta un indebolimento

del tessuto. Per migliorare la qualità di vita del paziente, è necessario attuare il 3°

pilastro del trattamento omotossicologico, che è il supporto cellulare e la

regolazione degli organi. In questo modo, vengono ottimizzate le funzioni cellulari

delle cellule sane, compensando la perdita funzionale causata dalle cellule

infettate dai virus.

27

Immunomodulatore principale

nell’ambito del trattamento delle

infezioni virali: Engystol

© IAH 2007

Tra i vari trattamenti omotossicologici, il principale immunomodulatore efficace

nell’inibire la proliferazione di determinati virus è Engystol. Questo farmaco

agisce principalmente sulla secrezione dei mediatori regolatori che vengono

rilasciati in circolo durante un’infezione virale. In base alle ricerche realizzate,

questo prodotto è risultato attivo su diversi parametri della difesa immunitaria

dell’organismo e vale la pena di esaminare più da vicino i diversi aspetti di questo

farmaco.

28

Antiviral Activity of Engystol.

An in vitro analysis. (Attività

antivirale di Engystol.

Analisi in vitro). Oberbaum M,

Glatthaar-Saalmüller B et al.

Journal of Alternative and

Complementary Medicine

2005;11(5):855-62

© IAH 2007

Ricerche di base realizzate recentemente, come indicato in precedenza, hanno

dimostrato l’efficacia di Engystol nell’inibire la proliferazione di diversi virus.

29

Engystol®

80

[%] inibiz.

60

relat.*

40

20

0

Herpes-SV

Rhino-V14

Adeno-V5

Influ-AV

Resp-SV

*Controllo positivo = 0%; Engystol® diluito 1/2

© IAH 2007

30

In confronto al placebo, Engystol ha inibito la proliferazione di diversi virus in

colture cellulari (studio in vitro). Il virus herpes simplex (HSV-1) è stato inibito

quasi dell’80%. L’adeno-5-virus (A5V) è stato inibito pressoché del 60%, mentre il

virus respiratorio sinciziale (RSV) quasi del 40%. È stato osservato un livello

inferiore di inibizione in associazione al rinovirus V14 e al virus influenzale

(influenza di tipo A).

Benché questo studio non abbia indicato un profilo farmacodinamico per gli effetti

misurati, i risultati emersi sono sufficientemente chiari per potere stabilire un

effetto antivirale (indiretto) di Engystol.

30

Effects of the homeopathic

preparation Engystol® on

interferon-γ production by human

T-lymphocytes. (Effetti del farmaco

omeopatico Engystol® sulla

produzione di interferone γ ad opera

dei linfociti T umani). Enbergs H,

Immunological Investigations

2006; 35:19-27

© IAH 2007

Ricerche di base molto recenti hanno dimostrato uno dei vari possibili effetti

farmacodinamici di Engystol. Secondo quanto indicato in precedenza, questo

farmaco omeopatico agisce a livello dei mediatori, regolando la reazione

immunitaria contro le infezioni virali.

31

I linfociti T secernono fino al 24% in

più di interferone γ durante la terapia

con Engystol, in confronto al

placebo.

© IAH 2007

In colture di linfociti T umani, Engystol ha dimostrato di indurre un aumento della secrezione di

interferone gamma da parte delle cellule T. Nelle diapositive precedenti, è stato già spiegato

l’effetto protettivo cellulare e antivirale di questa citochina. In confronto al placebo, Engystol ha

incrementato la secrezione di interferone gamma fino al 24%. Come indicato in precedenza, tale

livello più elevato di secrezione determina:

- Induzione dell’MHC classe I (cellule organiche)

- Attivazione dei macrofagi, con conseguente incremento dell’attività di fagocitosi

- Attività antivirale dovuta all’accesso limitato alle cellule

- Inibizione della proliferazione virale mediante una protezione diretta delle cellule contro

l’invasione dei virus

- Inibisce la difesa mediata dalle cellule TH-2 e favorisce la via mediata dalle cellule TH-1

(eliminazione delle cellule infette).

L’inibizione della via mediata dalle cellule TH-2, ottenuta mediante l’aumento della secrezione di

interferone gamma, spiega probabilmente anche l’effetto terapeutico di Engystol nei pazienti

asmatici sottoposti ad un trattamento con corticosteroidi. (1)

(1) Matusiewicz, R., The effect of a homeopathic preparation on the clinical condition of patients

with corticoid-dependent bronchial asthma, tradotto dalla pubblicazione originale in Biologische

Medizin, 1995, 242-46

32

Influence of homeopathic drug

preparations on the phagocytosis

capability of granulocytes, In vitro

test and controlled single blind

studies (Influenza dei farmaci

omeopatici sulla capacità di

fagocitosi dei granulociti, test in

vitro e studi controllati in singolo

cieco), Wagner, H. et al., Ristampa da

Arzneimittel-Forschung und Drug

Research, 1986;36(9): 1421-5

© IAH 2007

Vent’anni fa, sono state già effettuate ricerche importanti dal Prof. Wagner

dell’Università di Monaco (Germania), che ha valutato l’effetto di Engystol e di

altri immunomodulatori sul processo di granulocitosi, giungendo alla conclusione

che questo effetto era dose-dipendente e tempo-dipendente.

I farmaci testati erano i seguenti:

Engystol

Gripp-Heel*/Aconitum-Heel

Engystol + Gripp-Heel*/Aconitum-Heel

Un farmaco a base di Echinacea, con una dose bassa di vitamina C

*Gripp-Heel è chiamato Aconitum-Heel in Italia

33

Sono emerse chiaramente le seguenti

conclusioni (1):

• Gripp-Heel/Aconitum-Heel aumenta la granulocitosi del 30,8%.

• Engystol N aumenta la granulocitosi del 33,5%.

• Gripp-Heel/Aconitum-Heel ed Engystol N, impiegati insieme in

un rapporto 1:1, aumentano la granulocitosi del 41%.

• Il farmaco a base di Echinacea induce la diminuzione della

granulocitosi in una concentrazione elevata, mentre aumenta

tale processo del 28,2% se è diluito in una concentrazione 1/1

milione.

• Il livello più elevato di granulocitosi per Engystol N +

Gripp-Heel/Aconitum-Heel da una parte e per il farmaco a base

di Echinacea dall’altra parte è stato misurato dopo 4-5 giorni.

Successivamente, è stata osservata una riduzione rapida

dell’attività.

© IAH 2007

34

Entro 5 giorni dalla somministrazione ininterrotta, Engystol ha aumentato l’attività

dei granulociti del 33,5%. Per quanto riguarda un altro immunomodulatore

omotossicologico chiamato Aconitum-Heel, tale incremento è risultato pari al

30,8%. È importante notare l’effetto sinergico di entrambi farmaci, dato che

l’incremento conseguito era pari al 41%.

Echinacea, un immunostimolatore ben noto, produce soltanto risultati positivi in

una diluzione 1/10.000. Se non viene diluito, questo farmaco (impiegato in

associazione con l’acido ascorbico) ha prodotto una forte inibizione del processo

di granulocitosi (-63%).

34

Sono emerse chiaramente le seguenti

conclusioni (2):

• Questo studio consente di ipotizzare che una stimolazione

ripetuta, di breve durata, del sistema immunitario è migliore

rispetto ad una stimolazione lunga. Lo studio dimostra che il

sistema immunitario evidenzia un ‘esaurimento’ dopo cinque

giorni di stimolazione (confermato dalla riduzione rapida del

processo di granulocitosi).

© IAH 2007

35

35

A combination Injection Preparation

as a Prophylactic for Flu and

Common colds (Un farmaco

composto iniettabile impiegato come

profilassi per l’influenza e i

raffreddori comuni), Heilmann,

una ristampa della traduzione tratta

da Biologische Medizin

1992;21(3):225-9

© IAH 2007

Un altro studio, realizzato agli inizi degli anni ‘90 del secolo scorso, ha dimostrato

variazioni rilevanti dell’immunocompetenza in seguito alla somministrazione di

Engystol, come profilassi, in soggetti volontari sani.

36

Die Beeinflussung der

Phagozytosefähigkeit von

Granulozyten durch

homöopathische

Arzneipräparate, Wagner,

Jurcic, Doenicke,

Rosenhuber und Behrens,

Arzneimittel-Forschung und

Drug Research. 1986; 36(9):

1421-5

*chiamato in Italia: Aconitum-Heel

© IAH 2007

Pro

Prodotto

Diluizione

Fagocitosi

versus gruppo di

controllo (%)

Gripp-Heel

Gripp-Heel*

0,2

0,02

0,002

30,8 ± 1,0

18,1 ± 0,6

9,2 ± 4,2

Engystol® N

0,2

0,2 x 10-1

0,2 x 10-2

33,5 ± 2,8

27,4 ± 0,8

15,5 ± 4,1

Gripp-Heel*+

Gripp-Heel

+

Engystol® N

0,2

0,02

0,002

16,5 ± 2,1

41,0 ± 3,9

28,5 ± 3,1

Echinacea

0,2 x 10-1

0,2 x 10-2

0,2 x 10-3

0,2 x 10-4

0,2 x 10-5

0,2 x 10-6

0,2 x 10-7

0,2 x 10-8

-63,4 ± 0,9

-28,5 ± 0,6

-10,4 ± 2,8

4,3 ± 4,1

12,1 ± 3,2

28,2 ± 2,5

10,0 ± 1,8

1,6 ± 3,2

?

37

In base a questa tabella, è possibile dedurre che l’effetto prodotto sul processo di

granulocitosi è dose-dipendente. Per ogni immunomodulatore, esiste una

concentrazione molecolare ottimale. Il risultato più inaspettato è il fatto che, per

Echinacea, è stato conseguito un risultato positivo sulla granulocitosi soltanto in

una concentrazione D4. Concentrazioni più alte hanno prodotto un effetto minore,

diluzioni più elevate hanno evidenziato in parte un effetto crescente, ma diluizioni

persino superiori hanno prodotto nuovamente un effetto decrescente.

Inoltre, Wagner ha dimostrato che una somministrazione prolungata del farmaco,

dopo più di 5 giorni consecutivi, ha prodotto improvvisamente un effetto ridotto.

Gli immunomodulatori omotossicologici, persino in concentrazioni così basse,

hanno effetti terapeutici dose-dipendenti e tempo-dipendenti.

37

Disegno dello studio

• Studio clinico randomizzato, condotto in doppio cieco e

controllato verso placebo

• Soggetti partecipanti: 102 uomini sani

• Engystol è stato impiegato, come profilassi, contro l’influenza e i

raffreddori comuni

© IAH 2007

38

Questo studio clinico randomizzato, condotto in doppio cieco e controllato verso

placebo, ha reclutato 102 soggetti sani di sesso maschile. L’idea era verificare il

valore profilattico di Engystol sull’influenza e sul banale raffreddore. Benché non

siano state riscontrate discrepanze significative in termini di prevalenza delle

infezioni tra il gruppo di trattamento con il farmaco omeopatico (verum) e il

gruppo placebo, sono emerse altre differenze evidenti.

38

In base a questo studio clinico, è possibile trarre le

seguenti conclusioni (1):

• Il trattamento con Engystol non ha influito sulla frequenza di

insorgenza dell’influenza nel gruppo trattato con il farmaco in

studio e nel gruppo di controllo.

• Nel gruppo di trattamento con Engystol, il periodo medio di

latenza intercorso tra l’ultima iniezione e la comparsa

dell’influenza era pari a 34 giorni; nel gruppo di controllo, tale

periodo corrispondeva soltanto a 19 giorni.

• I sintomi erano persistiti soltanto per 11 giorni nel gruppo trattato

con Engystol e per 16 giorni nel gruppo di controllo.

© IAH 2007

39

In assenza di discrepanze in termini di prevalenza, è stata riscontrata una

differenza significativa tra i due gruppi in relazione al periodo di latenza intercorso

tra l’ultima somministrazione di Engystol e la comparsa dei sintomi. Tale periodo

di latenza era pari a 34 giorni nel gruppo di trattamento con Engystol e soltanto a

19 giorni nel gruppo placebo.

Un dato ancora più interessante era il fatto che i sintomi sono persistiti soltanto

per 11 giorni nel gruppo di trattamento con il farmaco omeopatico (verum),

mentre sono perdurati per 16 giorni nel gruppo placebo. Pertanto, Engystol ha

ridotto la durata della malattia del 35% circa.

39

In base a questo studio clinico, è possibile trarre le

seguenti conclusioni (2):

• La gravità dei sintomi è risultata notevolmente inferiore nel

gruppo di trattamento con il farmaco in studio, rispetto a quanto

osservato nel gruppo di controllo.

• Nel gruppo di trattamento con Engystol N, l’aumento di anticorpi

specifici era proporzionale alla durata e alla gravità dei sintomi

e, di conseguenza, è risultato notevolmente inferiore rispetto a

quello rilevato nel gruppo placebo. Pertanto, i punti precedenti

sono stati riconfermati mediante un parametro oggettivo.

© IAH 2007

40

Tuttavia, l’aspetto più rilevante era il fatto che anche il numero di anticorpi,

rilevato nel gruppo di trattamento con il farmaco omeopatico (verum), era

inferiore del 35% rispetto a quello registrato nel gruppo placebo. Dato che il

numero di anticorpi è creato in funzione della gravità dell’infezione, era plausibile

un livello inferiore di proliferazione virale nel gruppo trattato con il farmaco

omeopatico (verum).

In termini ipotetici, è possibile affermare che Engystol stimola direttamente o

indirettamente l’attività dei linfociti T citotossici, in modo che le cellule infettate

vengano eliminate prima, per cui una quantità inferiore di virus richiede la

produzione di anticorpi. Mediante la conta degli anticorpi, un parametro oggettivo

ha confermato l’effetto immunostimolante di Engystol.

40

Engystol inibisce la proliferazione virale:

conclusioni

• Studi

• Ipotesi

• Attivazione delle cellule

• Una quantità inferiore di

•

•

•

NK

Attivazione dei linfociti T

citotossici

Interferone

Combinazione di fattori

•

•

•

© IAH 2007

anticorpi nella profilassi indica

una distruzione più efficiente

delle cellule contaminate

Aumento della secrezione di

IFN-gamma pari al 24%

Aumento della granulocitosi

pari al 33%

Efficacia comprovata

nell’inibire la proliferazione di

diversi virus

41

In base alle ricerche realizzate, è possibile ipotizzare che Engystol potenzi

l’attività dei linfociti T citotossici e probabilmente anche quella delle cellule NK

durante i primi giorni di un’infezione virale. È stato comprovato che Engystol

aumenta la secrezione di interferone gamma da parte dei linfociti TH-1 e, grazie

a tale azione, favorisce la difesa cellulare mediata dai linfociti TH-1 (che in caso

di infezioni virali corrisponde soprattutto all’attività delle cellule T citotossiche!!!!).

Nell’ambito di diversi studi sono dimostrati effetti prodotti anche su altre cellule

immunitarie.

41

Indicazione terapeutica di Engystol

• Per la stimolazione del sistema immunitario aspecifico

• Indicato specialmente per il trattamento delle infezioni virali

• Engystol N è un immunostimolatore

© IAH 2007

42

L’indicazione terapeutica di Engystol è abbastanza evidente: è un farmaco

omeopatico utile nel trattamento delle infezioni virali. In base a ricerche

effettuate, Engystol aumenta notoriamente i parametri delle difese immunitarie

aspecifiche (IFN-gamma, aumento della granulocitosi, attivazione dei linfociti T

citotossici). Dall’altra parte, sono state osservate anche conseguenze nella via

mediata dalle cellule TH-2, che è caratterizzata da una produzione

conseguentemente inferiore di anticorpi.

Engystol è annoverato, tra i vari immunomodulatori omotossicologici, come un

immunostimolatore. Questo farmaco potenzia i meccanismi di difesa

dell’organismo, specialmente in caso di infezioni virali.

42

Indicazione terapeutica di Engystol: applicazione

• Infezioni virali acute comuni (condizioni simil-influenzali) – fra cui

HSV, RSV e adenovirus

• Sindrome acuta e post-virale nella mononucleosi (impiegato in

associazione con Lymphomyosot)

• Potenziamento generale del sistema immunitario nei soggetti

‘deboli’

© IAH 2007

43

In concreto, Engystol può essere impiegato per il trattamento della maggior parte

delle infezioni virali comuni osservate nell’ambito della pratica generale – fra cui

le infezioni da herpes labialis (virus herpes simplex, HSV-1), le infezioni causate

dal virus respiratorio sinciziale e dall’adenovirus 5. Questo farmaco ha dimostrato

di essere estremamente efficace specialmente nel trattamento delle infezioni

recidivanti da herpes simplex e delle infezioni molto diffuse da RSV, durante il

periodo invernale nei bambini.

Engystol viene impiegato spesso in associazione con altri farmaci

omotossicologici per attuare un approccio individuale correlato al paziente. Nelle

infezioni causate dal virus di Epstein-Barr, questo prodotto è estremamente

efficace in associazione con Lymphomyosot. L’EBV infetta i linfociti B e può

causare danni epatici, ma manifesta i sintomi clinici principali a livello dei

linfonodi, specialmente nella gola. L’interessamento linfatico viene trattato con

Lymphomyosot, l’infezione virale da EBV con Engystol.

I pazienti che presentano un sistema immunitario debole, manifestando

un’infezione dopo l’altra, traggono beneficio dall’assunzione prolungata di

Engystol, dato che questo farmaco aumenta il loro livello di difesa nei confronti

degli antigeni, specialmente dei virus.

43

Benefici di Engystol

• Non è immunosoppressivo

• Tolleranza eccellente

• È indicato per i soggetti di qualsiasi età

• Privo di interazioni

• Assenza di controindicazioni o effetti collaterali

• SICURO ed EFFICACE

© IAH 2007

44

A differenza di tutti i farmaci immunosoppressivi, immunostabilizzanti o persino

immunostimolanti impiegati nell’ambito della medicina convenzionale e associati

spesso a numerosi effetti collaterali (prendere in considerazione l’impiego

terapeutico degli interferoni), Engystol risulta efficace e nel contempo sicuro.

Finora non sono stati segnalati effetti collaterali in associazione al trattamento

con Engystol. Questo farmaco non crea interazioni con altri farmaci o sostanze,

ha una tolleranza eccellente e può essere impiegato per il trattamento delle

malattie virali nei soggetti di qualsiasi età. Engystol non causa effetti collaterali.

Qualsiasi sostanza può causare l’insorgenza di un’intolleranza o allergia, persino

in dosaggi estremamente infinitesimali. In casi molto rari, ciò si è verificato anche

con i componenti di Engystol, che hanno suscitato la comparsa di reazioni

cutanee. In tale caso, è necessario attuare una terapia alternativa.

44