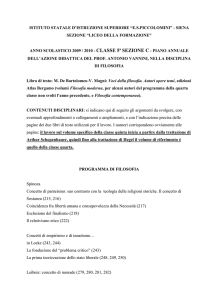

INDICE

Che cos’è la filosofia?

I.

L’ULTIMO SISTEMA (Hegel)

L’IDEALISMO HEGELIANO: CERTEZZA E VERITÀ. HEGEL. La vita e le opere. La risoluzione del

finito nell’infinito. Il sistema hegeliano. Il metodo dialettico. Dalla coscienza infelice al sapere

assoluto. La logica. La filosofia della natura. La filosofia dello spirito. Conclusioni.

II.

L’ARCANO DELLA RELIGIONE E DELLA METAFISICA (Feuerbach)

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA. FEUERBACH. La vita e le opere. Il capovolgimento del rapporto

soggetto/predicato. La demistificazione della religione. L’alienazione religiosa. La critica alla

metafisica. La filosofia dell’avvenire. Conclusioni.

III.

DALLA METAFISICA AL MATERIALISMO STORICO-DIALETTICO (Marx)

KARL MARX. La vita e le opere. LA CRITICA DELLA FILOSOFIA. Il rovesciamento di Hegel. I

conti con Feuerbach. La dialettica. Una comparazione del concetto di alienazione. La concezione

materialistico-dialettica della storia. LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA. Il metodo. Il

Capitale. LA CRITICA DEL SOCIALISMO UTOPISTICO. Dall’utopia alla scienza. Le classi sociali.

Lo Stato. La dittatura del proletariato. Abolizione della proprietà dei mezzi di produzione.

Socialismo e comunismo. Conclusioni.

IV.

LA MORTE DI DIO E L’OSPITE INQUIETANTE (Schopenhauer, Nietzsche)

SCHOPENHAUER. La vita e le opere. L’eclettismo schopenhaueriano. Il “velo di Maya”. Il mondo

come volontà. La vita oscilla tra il dolore e la noia. Il significato dell’amore. Filosofia e

religione. Il rifiuto dell’ottimismo o la critica all’Occidente. La liberazione dal dolore.

Conclusioni.

NIETZSCHE. La vita e le opere. Interpretazioni del pensiero nietzschiano. Pensiero e modus

operandi. Apollineo e dionisiaco. Storia e vita. La filosofia illuminista e genealogica. La morte

di Dio e della metafisica. L’avvento del Superuomo. Zarathustra. L’eterno ritorno. Genealogia

della morale. La volontà di potenza. L’ospite inquietante. Prospettivismo. Conclusioni.

V.

DALL’ESSERCI COME POSSIBILITA’ ALL’EPOCA DELLA TECNICA (Heidegger,

Galimberti)

L’ESISTENZIALISMO. HEIDEGGER. La vita e le opere. Il primo Heidegger: l’analisi dell’esistenza.

Essere e Tempo. L’Essere-nel-mondo. L’esistenza inautentica. La cura. L’esistenza autentica. La

voce della coscienza. Il tempo e la storia. La Kehre. La metafisica e il nichilismo. Essere, uomo,

evento. La centralità dell’essere. Arte, linguaggio, poesia. La tecnica. La fine della filosofia e il

compito del pensiero. Conclusioni.

GALIMBERTI. La vita e le opere. Psiche e techne. L’uomo e la tecnica. La tecnica è il nostro

mondo. La tecnica è l’essenza dell’uomo. La genesi ‘strumentale’ della tecnica. La

trasformazione della tecnica da ‘mezzo’ in ‘fine’. La revisione degli scenari storici. La

soppressione di tutti i fini nell’universo dei mezzi. La fine della dialettica servo-padrone. La

revisione delle categorie umanistiche. La tecnica e il nichilismo. L’inadeguatezza della

comprensione umana. Il nichilismo e i giovani. Conclusioni.

2

VI.

LA RIDEFINIZIONE DELL’IO: LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA (Freud)

FREUD. La vita e le opere. La nascita della psicanalisi. L’inconscio e le vie per accedervi. La

topica della psiche: Es, Io, Super-Io. La teoria della sessualità. Il disagio della civiltà.

Conclusioni.

VII. LA

CRISI DEI FONDAMENTI SCIENTIFICI E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA

(Comte, Popper, Khun, Lakatos, Feyerabend)

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA. IL POSITIVISMO DI COMTE. La legge dei tre stadi. LA CRISI DEI

FONDAMENTI. IL FALSIFICAZIONISMO DI POPPER. Il falsificazionismo. L’induttivismo. Scienza e

verità. Il realismo dell’ultimo Popper. IL POST-POSITIVISMO DI KHUN, LAKATOS E FEYERABEND.

Khun: La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Lakatos: La metodologia dei programmi di

ricerca. Feyerabend: Contro il metodo. Conclusioni.

ANTOLOGIA

L’ultimo sistema:

Hegel, Lezioni di storia della filosofia. Concezione volgare della filosofia.

Hegel, Scienza della Logica. Essere. Nulla, Divenire.

Hegel, Fenomenologia dello spirito. Signoria e servitù.

L’arcano della religione e della metafisica:

Feuerbach, Tesi e Principi.

Engels, Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca.

Dalla metafisica al materialismo storico-dialettico:

Marx-Engels, Manifesto del partito comunista.

Marx, Tesi su Feuerbach.

La morte di Dio e l’ospite inquietante:

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione.

Schopenhauer, O si pensa o si crede.

Nietzsche, La gaia scienza.

Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Introduzione.

Dall’Esserci come possibilità all’epoca della tecnica:

Heidegger, Essere e Tempo. L’esser-per-la-morte.

Heidegger, La questione della tecnica.

Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica.

3

L’umiliazione dell’Io: la rivoluzione psicanalitica:

Freud, Il piccolo Hans

La crisi dei fondamenti scientifici e la filosofia della scienza:

Comte, Corso di filosofia positiva

Popper, Logica della ricerca e società aperta. Sull’induzione

4

CHE COS’E’ LA FILOSOFIA?

La filosofia è la ricerca della verità!

Che cos’è la verità?

La verità è, ad un tempo, alétheia cioè ciò che ‘sta in luce’, ed epistéme cioè ciò che ‘sta sopra’.

La verità è, dunque, un sapere cristallino, palmare e, perciò stesso, incontrovertibile, innegabile,

assoluto, eterno, immutabile, perfetto che né uomo, né dio può mettere in discussione: non è

soggetta alla corrosione del tempo, né ai costumi, ecc.

Il senso greco della verità è una dimensione forte e inaudita - proprio nel senso di mai udita prima.

Come cogliere questa “ben rotonda verità” (Parmenide)?

Qual è il modo per guardare il volto della realtà così com’è, nella sua verità?

“Bisogna seguire il comune. Pur essendo comune il Lógos, i molti vivono come se avessero una

saggezza privata” (Eraclito)!

Il Lógos va tradotto in maniera energica: ragione, logica! Ciò che è comune a tutti gli uomini è,

appunto, il Lógos. La ragione è il mezzo attraverso il quale si lascino le cose parlare venire alla luce

affinché si mostrino nella loro assoluta evidenza e, dunque, innegabilità. Comune non è l’opinione

dei dormienti che è semplice rappresentazione soggettiva del reale; non è la produzione poetica del

mito, ecc.

Comune agli uomini è il Lógos e tutti possono ritrovarsi in esso.

La verità non è nell’opinione (dóxa) che per sua stessa natura è un sapere soggettivo, individuale

che si fonda sui sensi, sulla tradizione o su qualsiasi rivelazione. La verità non è nel racconto

mitico-religioso che si basa sul senso estetico o sulla fede. O si crede o si pensa!

La filosofia pensa! La filosofia fin dall’inizio si distanzia dal sapere soggettivo, relativo che non

può essere dimostrato oggettivamente. La filosofia sceglie risolutamente ciò che è comune a tutti

gli uomini e in cui tutti possono riconoscersi: il Lógos.

La filosofia è la ricerca della verità attraverso il Lógos!

Dalla pòlis greca sbuca questo senso inaudito del sapere come dalla testa di Zeus saltò fuori Athena

di tutto punto vestita per la pugna e lancia e scudo. La filosofia nasce guerriera contro un sapere

fallace, contro il buio che intorpidisce: non c’è autorità del tempo che tenga sotto il suo maglio; non

c’è sapere reale nei sensi che abbagliano; non c’è possibilità di fondazione nell’atto di fede perché

esso è inscritto nella stessa dimensione della dóxa. Solo il Lógos, comune a tutti gli uomini, ci

rivela il volto della realtà nella sua oggettività: mostra le cose nella luce, nella loro evidenza tale che

non è possibile contraddirle.

5

Con questo senso inaudito della verità la filosofia subitaneamente, come un crepitio di fuoco, crea

cieli mai visti, schiude orizzonti, radure inusitate.

Alétheia, Epistéme, Lógos questi i remi con cui una nave di temerari fece “ali al folle volo”, oltre le

colonne d’Ercole, oltre i mari e i cieli conosciuti.

Una verità assoluta da cogliere con la ragione! Temerarietà e arroganza! Un progetto titanico; una

cosa inaudita – proprio nel senso, ora, di folle e, diremo, arrogante! La filosofia, per la prima volta,

distingue il mondo fino allora guardato attraverso la produzione soggettiva, da un mondo di cui

possiamo conoscere la verità come sapere oggettivo e assoluto. La filosofia si pretende epistéme,

cioè scienza, sapere oggettivo, appunto!

Non è cosa da poco! E’ precisamente in questo progetto titanico, folle e arrogante, cioè nel senso

greco della verità, la radice fondante e ultima dell’intera cultura Occidentale cioè di quella parte

del mondo che si crede mondo e che, effettivamente, ha finito con il produrre un mondo a sua

immagine e somiglianza.

Un tratto caratteristico del volto della filosofia greca è lo sguardo rivolto al Tutto. Il greco fin

dall’inizio capisce che gli elementi possono essere conosciuti solo all’interno della totalità, solo

all’interno della connessione parte-Tutto: un braccio staccato dal corpo non è che un “braccio

dipinto” (Aristotele) inutile per capirne la funzione ecc. In effetti, il concetto stesso di verità,

determinato come sapere assoluto, non è concepibile se non all’interno della totalità. La verità non

può essere la verità di una parte, perché sarebbe solo una parte della verità lasciandosi contaminare,

con ciò, dal falso.

Il Tutto è quella dimensione nella quale tutto è compreso; in cui tutte le cose stanno e al di fuori

della quale non è possibile che vi sia alcunché. Il Tutto è la dimensione della verità. La verità è la

verità del Tutto. Lo sguardo del filosofo greco è rivolto al Tutto come unica possibile dimensione

della verità! Tratto, quest’ultimo, messo in discussione dalla filosofia della natura ovvero da ciò che

oggi chiamiamo scienza.

Solo guardando in faccia la filosofia greca, che è l’inizio e il fondamento della filosofia, possiamo

riconoscere, poi, le differenze, le cicatrici e ciò che ci rimane della idea di verità e di Lógos.

Ovvio, allora, che lo studio della storia della filosofia è indispensabile ed è fare filosofia!

Bisogna, altresì, evitarne lo studio come se fosse una galleria di quadri dove ognuno sceglie a

partire da ciò che è più vicino alla sua ‘natura’, meglio, ‘incontra’ la sua sensibilità e il suo gusto.

Questa concezione volgare della storia della filosofia deve fare spazio alla considerazione che i

diversi e contrastanti sistemi filosofici non sono fantasie private, ma il lungo faticoso cammino del

pensiero per determinare la verità.

Ricorda il buon vecchio Hegel, riprendendo tenacemente il senso greco della verità e della storia

della filosofia, che essa non è una “filastrocca di opinioni” per il semplice motivo che in filosofia

non ci sono opinioni! “La filosofia è scienza oggettiva della verità, scienza della necessità della

verità, conoscenza concettuale, e non già opinare e filza di opinioni” (Lezioni sulla storia della

filosofia).

Ad uno studio attento le ‘diverse’ filosofie hanno un legame profondo, un fondo comune e

registrano, man mano, progressi effettivi della scienza filosofica. Progressi lenti, difficili, che

impegnano in dure battaglie concettuali. E’ un processo laborioso della ragione che tenta di districar

nodi: nodi concettuali, problemi che il pensiero, nel suo incedere trova inevitabilmente. I diversi

filosofi, nel momento in cui cercano, trovano, risolvono aporie e confutano, non fanno altro che

districare nodi, con ciò facendo avanzare il pensiero verso la scienza, la verità.

Gli idioti fanno sempre lo stesso errore, i filosofi, magari, ne fanno sempre di nuovi e così

conquistano alla luce nuovi territori!

6

Se da una parte Hegel ci sprona a guardare alla storia della filosofia come ad una scienza che

registra progressi, dobbiamo tener pure ferma l’indicazione di Marx che ci avverte che la filosofia,

in quanto sovrastruttura, non ha una propria autonomia: “Non è la coscienza degli uomini che

determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza”

(Per la critica dell’economia politica).

Lo studio della storia della filosofia bisogna che tenga dietro alle confutazioni e agli avanzamenti

della scienza così come all’incurvarsi alla necessità storica!

Con queste semplici ipotesi di lavoro ci siamo messi in acqua per imparare a nuotare, pardon, a

filosofare!

prof. Alfredo Carrella

7

I. L’ULTIMO SISTEMA

(Hegel)

~ L’IDEALISMO HEGELIANO

~ HEGEL

~

~

~

~

~

~

~

~

La vita e le opere

La risoluzione del finito nell’infinito

Il sistema hegeliano

Il metodo dialettico

Dalla coscienza infelice al sapere assoluto

La Logica

La filosofia della natura

La filosofia dello spirito

~ CONCLUSIONI

8

L’IDEALISMO HEGELIANO: CERTEZZA E VERITA’

Georg Wilhelm Friedrich Hegel siede accanto a giganti come Platone, Aristotele e Kant. E’ indubbio pure

che Hegel rappresenti il culmine, lo zenit della filosofia o, quantomeno, di un modo di fare filosofia, come

rappresenta anche il punto oltre il quale si schiudono altre strade, orizzonti, radure. Insomma, Hegel è uno

spartiacque! Con Hegel il volto della filosofia avrà tratti assai precisi, così come dopo di lui il cambiamento

sarà radicale: una totale rivoluzione!

Con Hegel ci si trova di fronte al compito titanico di ultimare quel percorso filosofico iniziato nel 600 a. C.

con Talete e contemporaneamente di comprendere l’ultimo tassello di una dura conquista filosofica.

Hegel è il più greco dei tedeschi: l’ultimo filosofo a riproporre il concetto greco di verità assoluta; l’ultimo

filosofo a proporre un sistema filosofico.

Ma iniziamo dall’inizio! Per Hegel la filosofia non è una semplice “galleria di opinioni” in cui l’uomo può

scegliere il ‘quadro’ che più lo affascina o lo colpisce. A questa diffusa e melensa concezione egli risponde

ricordando che se davvero così fosse la filosofia “sarebbe in ogni caso una scienza del tutto superflua e

noiosa, per quanto profitto si possa trarre dall'esercizio del pensiero e dall'erudizione”. La filosofia per Hegel

coincide con il senso forte che i greci avevano dato a questa disciplina: epistéme! Magnificamente, nelle

Lezioni sulla storia della filosofia, ricapitola che “la filosofia è scienza oggettiva della verità, è la scienza

della sua necessità, è conoscenza concettuale, non un opinare o tessere opinioni.”

La storia della filosofia per Hegel è un organismo autonomo in cui i vari sistemi di pensiero, pur nella loro

diversità, sono la stessa filosofia in diversi gradi di svolgimento. I diversi sistemi filosofici non hanno

nulla di accidentale o inessenziale ma sono, al contrario, momenti necessari di uno stesso organismo,

appunto, che evolve verso la comprensione dello Spirito Assoluto e di cui la filosofia hegeliana è, dunque,

anche l’ultima figura.

Per Hegel la filosofia antica e medievale è stata solamente comprensione dell’idea, quella moderna, da

Cartesio in poi, invece, è stata comprensione dello spirito. Con ciò Hegel vuole intendere che il tratto

caratteristico – non privo di notevoli eccezioni – della filosofia greca è quello di concentrarsi sulla realtà,

dimenticando che tale riflessione è pur sempre frutto del pensiero. L’essenziale, nel pensiero greco, è la

realtà, mentre il pensiero umano è generalmente considerato accidentale, cosa tra le cose. Comprensione

dello spirito significa, invece, riconoscere alla filosofia moderna il merito di porre il pensiero stesso a

contenuto della propria riflessione e, pian piano, riconoscere che il pensiero stesso è la realtà. Questo salire,

dall’idea allo spirito, nella storia della filosofia si esplica nel rapporto tra certezza e verità che si sviluppa,

secondo Hegel, lungo una dialettica triadica:

1) Identità immediata di certezza e verità (filosofia antica e medievale);

2) Opposizione di certezza e verità (filosofia moderna, da Cartesio a Kant);

3) Identità mediata di certezza e verità – o superamento mediato dell’opposizione tra certezza e verità

(filosofia hegeliana).

In prima approssimazione si può definire certezza il pensiero e verità l’essere. La certezza è il lato soggettivo

della verità, intesa come realtà esterna. L’identità di certezza e verità significa che il pensiero si appropria

della realtà e la mostra esattamente com’è. Il pensiero umano è, in questo caso, in grado di cogliere

esattamente la realtà come è in se stessa.

L’identità di certezza e verità indica quella fase in cui l’uomo pensa che il mondo, pur esistendo

indipendentemente da sé ed esterno alla coscienza, sia, tuttavia, penetrabile attraverso il pensiero. La

filosofia greca, in particolare, pensa che la verità sia il pensiero epistemico-filosofico.

Il primo momento del percorso filosofico inizia quindi con l’uomo greco, convinto che il suo pensiero

corrisponda a verità. Meglio, la realtà appariva all’uomo greco evidente ed incontrovertibile, grazie a quel

Lógos – la ragione, la logica – che scandagliava la realtà e la rendeva comprensibile a tutti, essendo metodo

e linguaggio comune a tutti gli esseri razionali. Le cose, insomma, dovevano essere semplicemente tirate

9

fuori dal buio in cui si trovavano e portate alla luce attraverso il Lógos, appunto. Le cose, illuminate dal

pensiero, si presentavano nella loro chiara e lampante evidenza come vere!

Il greco non pensava quindi che potesse esserci un residuo di verità tra pensiero e realtà. Il pensiero, nella

forma del Lógos, è lo strumento capace di portare le cose alla verità. In questo senso il greco rifletteva così:

a) Le cose sono fuori di noi ed indipendentemente da noi;

b) Il pensiero dell’uomo, pur nella sua particolarità, è cosa tra le cose e, per questa sua contiguità, ha la

possibilità di cogliere la verità delle cose sottoponendole al Lógos;

c) Il pensiero, nella fattispecie il pensiero epistemico-filosofico, coglie, senza residui di verità, la realtà

profonda delle cose.

Il greco, nel suo sguardo rivolto al Tutto, non aveva mai posto, quindi, l’interrogativo circa la

corrispondenza tra pensiero e reale, tra razionale e realtà, ma la postulava implicitamente. Si postula,

insomma, che il contenuto immediato del pensiero evidente sia la realtà.

Il secondo movimento del rapporto tra certezza e verità è contrassegnato, al contrario, dalla opposizione che

pian piano viene a configurarsi, tra pensiero e realtà.

Per Hegel la filosofia moderna si rende conto del carattere soggettivo e del tutto mentale del mondo. E’

Cartesio – che Hegel individua come padre della filosofia moderna - a portare alla luce il problema: fa

emergere l’opposizione tra certezza e verità. A rompere la sicurezza greca della corrispondenza tra pensiero e

realtà è la riflessione che la realtà è ‘pensato’. La realtà, le cose, il mondo sono pensate, dunque,

rappresentazione.

Ecco il problema! Il pensato è pur sempre un pensato, una cosa che rimanda a qualcosa fuori di noi. La realtà

che noi cogliamo è solo contenuto di pensiero o idee. Non solo, le rappresentazioni, pure se evidenti,

possono ingannarci. Il dubbio cartesiano è, in fondo, esattamente l’espressione plastica della opposizione di

certezza e verità: Dubito del sole, dubito del cielo, della matematica... e se Dio stesso ci ingannasse? Si tratta

allora di capire se tutto il nostro sapere ha un carattere ipotetico o è definibile come incontrovertibile.

L’asse della riflessione si è ora radicalmente spostato verso lo strumento che coglie la realtà: il pensiero. La

filosofia moderna mostra che le cose sono pensate, dunque rappresentazioni, e che per questo il contenuto

immediato del pensiero, che è unica certezza, non può essere verità. Infatti, chi può assicurare che le

rappresentazioni corrispondano alla realtà?

In Cartesio l’opposizione di certezza e verità è ancora problematica, in Kant essa diventa radicale e

definitiva. La realtà, in quanto pensato, non è la realtà in sé stessa, ma mero contenuto di pensiero o idea. La

realtà è sempre una rappresentazione, ciò che appare: il contenuto del pensiero è il fenomeno. Dunque, le

cose in sé stesse non possono essere conosciute, sono inconoscibili!

In Kant è la realtà che si adatta alla natura della nostra conoscenza, alla struttura del nostro pensiero! Fin da

Cartesio sapevamo che il mondo è rappresentazione, ma Kant mostra che il mondo è prodotto dall’uomo; le

leggi che regolano il mondo sono prodotte dall’uomo. Il mondo, per quanto ‘roccioso’ e ‘duro’ possa

apparire diventa ‘liquido’ e si adatta alla coppa della conoscenza umana. Infine, Kant mostra che voler

legittimare teoreticamente la conoscenza con l’esistenza di un Dio – magari buono come in Cartesio – è pura

follia: metafisica!

Per Kant non si può uscire dalla rappresentazione, per quanto si possa approfondire la sua comprensione essa

rimane semplice conoscenza dell’apparenza e mai della cosa in sé. La cosa in sé è ciò che è indipendente

dalla struttura della soggettività umana ed è, perciò, inconoscibile. Impossibile proporre la metafisica come

conoscenza delle cose in sé. Impossibile la metafisica come scienza!

Il terzo movimento nel rapporto tra certezza e verità è rappresentato dalla stessa filosofia hegeliana: identità

mediata di certezza e verità. L’idealismo hegeliano rappresenta il tentativo di riportare la riflessione

filosofica nello spazio metafisico del Tutto.

10

Innanzitutto, la critica che l’idealismo muove alla cosa in sé è che essa non è affatto chiusa in sé e al

conoscere ma, in quanto concepita, essa è aperta al conoscere. Questa contraddittorietà fa sì che tutto sia

riportato all’interno del pensiero e niente esista indipendentemente da esso.

In effetti, Kant aveva distinto tra conoscibile e pensabile, ma per l’idealismo non è possibile mettere limiti al

pensiero. Hegel rimprovererà a Kant di voler fare come “quel tale Scolastico, d’imparare a nuotare prima di

arrischiarsi nell’acqua” (Enciclopedia, par. 10) a voler significare che non è possibile conoscere prima di

immergersi nella realtà.

Non solo! L’idealismo va oltre! Se non si presuppone, come nella filosofia greca e finanche in quella

moderna fino al criticismo kantiano, che la realtà esiste esternamente e indipendentemente dal pensiero non

si può assolutamente chiamare il contenuto del pensiero rappresentazione.

Chiamo rappresentazione ciò che è il riflesso, il prodotto di qualcosa d’altro cioè della realtà esterna e

indipendente dal pensiero. Se rinuncio, invece, all’idea che la realtà esiste indipendentemente dal pensiero,

necessariamente non potrò chiamare il contenuto del mio pensiero rappresentazione. Se, insomma, tolgo la

cosa in sé, il fenomeno non ha più ragion di esistere, ma esso è, semplicemente, la realtà, ossia la verità,

come si presenta nel mio pensiero.

Per Hegel, dunque, la realtà si presenta senza veli alla conoscenza. Ciò che appare nel pensiero è la realtà!

Presupporre un qualcosa al di là del pensiero è comunque un modo di pensarla, concepirla e dunque, oggetto

di conoscenza. Con la impossibilità della cosa in sé viene meno anche la sua inconoscibilità.

Ora, con il realismo greco, l’idealismo tedesco ha in comune l’identità di certezza e verità, ma, se nel primo

essa era immediata, nel secondo è mediata. La nuova posizione rompe con il realismo in quanto si afferma

che al di là del pensiero non v’è nulla: si nega ogni realtà che sia fuori dal pensiero.

L’idealismo, nella forma hegeliana, nebulizza il mondo esterno, il mondo duro e roccioso si sublima

annichilendosi. Come un mago fa scomparire il coniglio dal cilindro così l’idealismo fa scomparire,

nientemeno, che il mondo! Il pensiero è l’inizio e la fine! Il pensiero è il Tutto e Tutto è nel pensiero!

Siamo di nuovo alla ripresa di un tratto fondamentale della filosofia greca: il Tutto!

Siamo di nuovo alla metafisica!

Quella hegeliana non è però una riproposizione della metafisica greca – metafisica dell’essere come mondo

esterno – ma una metafisica del pensiero, giacché Tutto è pensiero.

Si ricorderà che in Spinoza il pensiero è solo una parte della Sostanza intesa come la cosa in sé esterna al

pensiero, e non come il pensiero stesso. In Spinoza Deus sive natura! Dio e natura coincidono!

Hegel rimprovera a Spinoza di non aver detto a chiare lettere che la Sostanza è Soggetto: nell’idealismo

hegeliano la Sostanza, infatti, non è che il pensiero, Soggetto.

In Hegel l’attività del pensiero è autoproduzione dell’essere in modo che solo al suo interno sia possibile la

Storia dell’essere. In Spinoza, invece, l’Assoluto è una sostanza statica che coincide con la natura, mentre

nell’idealismo hegeliano è un soggetto spirituale in movimento che si sviluppa ed evolve: un processo.

Riassumendo: il pensiero, pensando l’essere, lo produce; l’Assoluto è un processo di auto-produzione, è

Storia, e proprio perché fuori non c’è nulla la sua non può che essere autocoscienza: la coscienza che pone a

contenuto della propria coscienza sé stessa.

Fine della storia del mondo è dunque che lo spirito giunga al sapere di ciò che esso è veramente, e

oggettivi questo sapere, lo realizzi facendone un mondo esistente, manifesti oggettivamente se stesso.

L'essenziale è il fatto che questo fine è un prodotto. Lo spirito non è un essere di natura, come

l'animale; il quale è come è, immediatamente. […] In questo processo sono dunque essenzialmente

contenuti dei gradi, e la storia del mondo è la rappresentazione del processo divino, del corso graduale

in cui lo spirito conosce se stesso e la sua verità e la realizza. (Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia)

Il pensiero umano è il Pensiero e, in quanto tale, Assoluto. In questo senso Uomo e Dio coincidono e perciò

il dogma cristiano dell’Incarnazione del Verbo rappresenta, per Hegel, una profonda verità filosofica.

11

Per il realismo, il criticismo ed il materialismo, che ipotizzano una realtà esterna ed autonoma, il pensiero è

lo strumento che ci permette di comprendere il mondo. Per l’idealismo il pensiero è il mondo! In questo

senso l’idealismo è immanentismo, cioè ciò che produce la realtà è l’essenza stessa del mondo.

HEGEL

La vita e le opere

G. W. F. Hegel nacque a Stoccarda il 27 agosto 1770. Dopo aver conseguito la maturità nel 1788, si iscrisse

alle Facoltà di Filosofia e Teologia all'Università di Tubinga, dove conobbe Friedrich Schelling.

Nel 1801 entrò come docente all’Università di Jena. La Fenomenologia dello Spirito (1807) segnò il distacco

definitivo da Schelling. Notevolissime sono la pubblicazione de La Scienza della logica (1812-16),

l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817).

Nel 1818 Hegel è chiamato dal ministro della pubblica istruzione, che vede nella filosofia hegeliana un

puntello autorevole alla politica reazionaria del governo prussiano, ad insegnare all’Università di Berlino.

Ultimo capolavoro, La filosofia del diritto (1821).

Hegel morì, improvvisamente, nella capitale il 14 Novembre 1831, forse colpito dal colera.

Postume, raccolte dagli studenti, le Lezioni su: storia, arte, religione e storia della filosofia.

La risoluzione del finito nell’infinito

Il sistema filosofico hegeliano si basa sostanzialmente su un’ipotesi fondamentale: la risoluzione del finito

nell’infinito.

Hegel non considera la realtà come un insieme di elementi autonomi, ma piuttosto come un tutt'uno del quale

ogni singolo elemento rappresenta una manifestazione particolare.

Questo organismo unitario, non avendo nulla al di fuori di sé, rappresenta l'Assoluto e l'Infinito, mentre ogni

suo fenomeno particolare s’identifica con il finito. Finito che quindi non esiste, in quanto semplice

espressione parziale dell'infinito. D’altra parte l’infinito trova, necessariamente, nel finito il modo di

manifestarsi. Insomma il finito è, in pari tempo, manifestazione e momento necessario dell’infinito o, se si

vuole, dell’Assoluto, di Dio, dello Spirito.

Da ciò, logicamente, scaturisce che il reale, in quanto manifestazione e parte dell’infinito, non può essere

manifestazione casuale ed accidentale, ma necessaria e, dunque, razionale.

Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, Prefazione)

Quello che è, senza dubbio, il più famoso aforisma dell’hegelismo spiega come per Hegel vi sia una perfetta

identità tra il pensiero, ovvero la ragione, e la natura, ovvero la realtà.

La prima parte di questa espressione sta a significare che la razionalità non è qualcosa di puramente ideale o

di astratto, ma la forma stessa di tutto ciò che esiste, in quanto è la razionalità stessa a costituire e governare

la natura.

La seconda parte, invece, indica come tutto ciò che è reale sia non qualcosa di accidentale, ma il dispiegarsi

di una struttura del tutto razionale, che si manifesta inconsciamente nella natura e consciamente nell’uomo.

Tutto ciò vuol dire, anche, che vi è una totale coincidenza tra ciò che è e ciò che razionalmente deve essere.

La realtà stessa costituisce, dunque, una totalità processuale necessaria. Ne discende che il compito della

filosofia consiste nel constatare la realtà e comprenderla nelle sue strutture razionali.

12

Comprendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione. ( Lineamenti di Filosofia

del Diritto, Prefazione)

Semmai, il filosofo può quindi dimostrarne la razionalità stessa tramite le proprie riflessioni. Siccome queste

non possono prescindere dal substrato storico-ideologico dal quale si originano (“ciascuno è senz’altro figlio

del suo tempo”), anche la filosofia non può non essere che “il proprio tempo appreso col pensiero”.

Secondo Hegel, tuttavia, i pensatori giungono quando la natura si è già completata “ed è bell'e fatta”, come la

Nottola di Minerva, simbolo della filosofia stessa, “che inizia il suo volo sul far del crepuscolo”.

Con ciò la filosofia finisce per avere un ruolo sostanzialmente giustificatorio del reale che semplicemente

registra quanto è già accaduto. Si capisce a partire da ciò perché la posizione hegeliana è anti-illuminista. Gli

illuministi, per Hegel, vogliono, individualmente, con le loro esigenze e aspirazioni, dare lezioni alla storia e

al mondo. Gli illuministi non accettano l’identificazione tra ciò che è e ciò che è razionale, ma pretendono

con la loro ragione finita, limitata, di stabilire ciò che deve essere, mentre la realtà è sempre e

necessariamente ciò che è.

La separazione della realtà dall’idea è specialmente cara all’intelletto, che tiene i sogni delle sue

astrazioni per alcunché di verace ed è tutto gonfio del suo dover essere, che anche nel campo politico

va predicando assai volentieri: quasi che il mondo avesse aspettato quei dettami per apprendere come

dev’essere e non è; che, se poi fosse come dev’essere, dove se ne andrebbe la saccenteria di quel dover

essere? (Enciclopedia, par. 6)

Il sistema hegeliano

Il sistema filosofico hegeliano ha la bellezza di una cattedrale gotica che lievita verso il cielo e la possanza

razionale di un tempio greco. E’ un organismo in sé ricco, compiuto, armonico, in cui le singole parti sono

necessarie e in relazione tra loro. Non si può che rimanerne affascinati!

Hegel, nell’Enciclopedia, disegna il farsi dell’Assoluto attraverso una grande triade dialettica: l'idea in sé e

per sé (tesi), l'idea fuori di sé (antitesi) e l'idea che ritorna in sé (sintesi).

- L'idea in sé e per sé (an sich und für sich) è l'idea pura, a prescindere da ogni sua concreta

realizzazione. E' quindi lo scheletro razionale della realtà, corrispondente a Dio “prima della creazione

della natura e di uno spirito finito”;

- L'idea fuori di sé non è altro che la natura, ovvero l'estrinsecazione o alienazione dell'idea stessa nella

realtà propria del mondo;

- L'idea che torna in sé (bei sich) è invece lo spirito che assume coscienza di sé nell’uomo dopo essersi

fatta natura.

13

Questo movimento triadico Hegel non lo concepisce come un susseguirsi cronologico delle varie fasi, ma

piuttosto come una coesistenza eterna dei momenti della tesi e dell'antitesi, fusi nella loro sintesi.

Ad ognuno dei tre momenti Hegel associa una sezione della propria filosofia:

- All'idea in sé corrisponde la logica, che per l’appunto è “scienza dell’idea in sé e per sé” nella sua forma

pura, cioè senza che essa si concreti nella natura e nello spirito;

- All'idea fuori di sé corrisponde la filosofia della natura, che è “scienza dell’idea nel suo alienarsi da sé”,

nel suo diventare mondo;

- All'idea che ritorna in sé corrisponde la filosofia dello spirito, cioè “la scienza dell’idea, che dal suo

alienamento ritorna in sé” cosciente di tutto il percorso svolto.

Il metodo dialettico

Pensiero e realtà sono la stessa cosa. Non esiste nulla al di fuori del pensiero, dunque la scienza del pensiero

è anche scienza del reale. La logica è logica del discorso umano ed anche della realtà. Essa è, nello stesso

tempo, legge ontologica e logica in quanto il reale è razionale.

Dunque, la dialettica è legge dello sviluppo dell’essere e anche legge logica della sua comprensione.

La dialettica è la legge del divenire dell’Assoluto.

Di conseguenza, la logica che esprime questo farsi dell’Assoluto è la logica dialettica. Essa esprime

l’inquietudine del finito nel farsi infinito. La dialettica è completamente diversa dalla logica formale di

tipo aristotelica, che rappresenta ancora una forma primitiva di cogliere il reale con cui l’intelletto astratto

misura le cose isolatamente e che, perciò, si mostra inefficace.

Principi astratti della logica formale sono il principio di identità e di non contraddizione. La dialettica, al

contrario, si basa sul principio di contraddizione.

Il principio di identità afferma che A = A.

Hegel nota subito che A è A solo se è inserito in un contesto più ampio: bisogna cioè riconoscere che A non

è non-A, e che quindi non-A limita A, dettandone quasi il perimetro. Verificare che A non è autonomo ed

indipendente ma che la sua identità è delimitata da ciò che non è, significa riconoscere che A è inscritto in

una dimensione in cui A può essere A ma sempre e comunque per esistenza del non-A.

14

Straordinario, massimamente bello, è l’incipit della Logica che inizia con un bell’esempio di processo

dialettico: tesi, antitesi, sintesi: essere, non essere, divenire.

Il punto di arrivo è un’unità di opposti che conserva e poi oltrepassa i due momenti precedenti. La

mediazione dialettica è il modo di far uscire i concetti dal loro isolamento, trattarli come fossero non cose

morte, ma organismi viventi la cui essenza è “l’assoluta inquietudine di non essere quello che sono”. Essi

sono movimento, divenire: dialettica.

Estremamente esplicativa, per capire il metodo dialettico in Hegel, è la trattazione, nell’Enciclopedia par. 79,

del modo in cui procede il pensiero nel processo conoscitivo, nell’afferrare la realtà. Esso passa attraverso tre

momenti:

- Astratto o intellettuale;

- Dialettico o negativo-razionale;

- Speculativo o positivo-razionale.

Nella fase astratta il pensiero, in quanto intelletto, si figura la realtà del mondo come un insieme di cose

fisse e separate le une dalle altre. Ogni cosa vive in una fissità e separazione: un seme è un seme ed è diverso

da una pianta. Il pensiero, in altri termini, osserva il mondo nelle sue differenze e lo analizza attraverso il

principio di identità e di non contraddizione.

Nella fase dialettica il pensiero, in quanto ragione, approfondisce la comprensione della realtà togliendo la

fissità e la separazione – unilateralità – con cui aveva interpretato il mondo. Le cose non vivono chiuse in sé

stesse ma in relazione con i propri opposti, con cui sono connessi: la vita possiamo concepirla mostrandone

l’opposizione con la morte.

Infine, nella fase speculativa, la ragione coglie la sostanziale unità degli opposti. Ad un grado più elevato

di comprensione della realtà il pensiero realizza che le cose finite non vivono nella separazione e nella

differenza e nemmeno nella relazione con l’opposto, ma sono in una superiore unità che le ri-comprende e

sintetizza. Insomma, si scopre che la realtà non è l’unità fissa e separata, né la molteplicità data dalla

relazione con l’opposto, ma unità di opposti che vive attraverso la molteplicità.

Complessivamente la dialettica hegeliana si caratterizza per un incedere triadico di tesi, antitesi, sintesi:

affermazione, negazione, unione e superamento (Aufhebung). Sintesi non come semplice ri-affermazione

della tesi iniziale, ma come affermazione ex-novo di una unità di opposti che pure ingloba tesi e antitesi.

La ragione speculativa, diversamente dall’intelletto astratto, si eleva sino alla comprensione della totalità

come processo. Ogni esistenza determinata, finita, è tale in quanto negazione di altre esistenze finite, da cui

riceve la propria delimitazione. Ma tutte sono costrette ad “andare oltre se stesse” per trovare la propria

verità solo nella totalità dei rapporti in cui sono implicate come manifestazioni dell’Assoluto.

Soltanto questa è la vera natura del finito, che esso è infinito e nel suo essere si toglie. Il determinato

come tale non ha altra essenza che questa assoluta inquietudine, di non essere ciò che è. (Logica)

E’ evidente che dalla dialettica ci si aspetta che deduca a priori tutta la realtà, che tutta la realtà trovi

adeguata sistemazione nel sistema dedotto, dato che è un metodo conoscitivo che caratterizza lo sviluppo

stesso dell’Essere. Proprio questa identificazione, tra pensiero ed essere, farà si che tutto il sistema hegeliano

si presenti come un edificio fondato forzatamente sul numero tre. Tutto il sistema sembra dipanarsi

attraverso un coattivo procedere dialettico che, paradossalmente, però, irrigidisce l’intero sistema e ne fa, per

altro verso, il lato più affascinante.

In questo irrigidimento della forma dialettica si scorge un modo di pacificare la lotta tra gli opposti:

l’architettura ha la meglio sulla vita! La battaglia e i lividi sono scongiurati dall’ordine che regnerà sovrano.

La stessa iconografia, che è possibile ricavare dall’intero sistema filosofico, propende verso la forma perfetta

del cerchio.

Hegel opta per una dialettica a sintesi finale chiusa, perfetta cioè per una dialettica che ha un ben preciso e

pacificato punto di arrivo.

15

Mentre nei gradi intermedi della dialettica prevale la rappresentazione della spirale, nella visione

complessiva e finale del sistema prevale la rappresentazione del circolo chiuso, che soffoca la vita dello

spirito, dando al suo progresso un termine, al di là del quale ogni attività creatrice si annulla, perché,

avendo lo spirito realizzato pienamente sé stesso, non gli resta che ripercorrere il cammino già fatto.

L’impetuosa corrente sfocia in uno stagnante mare, e nell’immobile specchio trema la vena delle acque

che vi affluiscono. (G. de Ruggiero, Storia della filosofia, Hegel)

Visto dall'alto, quindi, il tragitto dell’Assoluto, dunque del sistema, non è altro che una circonferenza, statica

e chiusa in sé stessa.

Il sistema hegeliano ci si presenta come un lavoro titanico, articolatissimo e intricato dove il sistema fagocita

tutta la realtà, ma che restituisce, a contemplarlo, la sensazione di cui parla J. L. Borges in Nove saggi

danteschi per la Divina Commedia: “tranquillo labirinto”, labirinto inestricabile dove c’è tutto, dalla vita al

conflitto, eppure tranquillo, univoco. E’ il luogo del viaggiatore, mai del viandante! La meta è nota fin dal

suo inizio!

Tuttavia va anche sottolineato che l’istanza metodologica che si ricava dalla dialettica, comunque, è

travolgente, come sarà più tardi messo in evidenza dalla Sinistra hegeliana e, in particolare, dal Marxismo.

E’ chiaro che il metodo conoscitivo che Hegel propone è dirompente e rivoluzionario giacché non si ferma

davanti al principio di identità o di non contraddizione, ma lo supera con quella logica che fu di Eraclito per

cui una cosa è e non è. La contraddizione è la molla del divenire e il finito è auto-contraddizione che sempre

spinge verso una risoluzione nell’infinito.

Il metodo hegeliano è rivoluzionario perché rompe assolutamente con ciò che è unilaterale, semplice, rigido,

ossificato, pacificato e da vita, movimento, lotta alle cose e ai concetti! La dialettica è la vita che scorre come

un fiume in piena e rompe gli argini angusti di un pensiero secco e vetusto!

Ovunque la dialettica scopre “un intreccio multilaterale e polisenso” (Fenomenologia).

Dalla coscienza infelice al sapere assoluto

Hegel pensa all’evoluzione dello spirito come ad un succedersi di figure astratte, che rappresentano i diversi

stadi dello svolgersi della coscienza, fino al raggiungimento del sapere assoluto, dove la coscienza si rende

conto di essere essa stessa l’intera realtà. La fenomenologia – scienza di ciò che appare – consiste, dunque,

nell’apparire dello spirito a se stesso.

La Fenomenologia dello Spirito ha una funzione didattico-pedagogica, in quanto il singolo individuo può

scorgervi i diversi gradi che la coscienza ha dovuto superare, nella storia della civiltà, attraverso varie

traversie, per potersi riconoscere come coscienza infinita e universale, come “la certezza di essere ogni

realtà”, come Tutto.

Il singolo individuo agevolmente riconosce le tappe, le figure, dello spirito universale, che sono, ad un

tempo, entità ideali e storiche, metafore della crescita della coscienza e della storia dello sviluppo culturale.

E’ un viaggio di una coscienza infelice che non sa di essere tutta la realtà: essa è coscienza scissa che ritrova

il sé e si riconosce come Tutto attraverso un processo di auto-coscienza. E’ la storia romanzata della

coscienza!

La Fenomenologia si divide in due parti: la prima parte comprende i tre momenti della coscienza (tesi),

dell’autocoscienza (antitesi) e della ragione (sintesi); la seconda include le tre sezioni dello spirito, della

religione e del sapere assoluto.

A. La coscienza è ciò che si rapporta con l’esterno, che Hegel definisce “oggetto”. In questa relazione la

coscienza attraversa tre stati conoscitivi, cioè la certezza sensibile, la percezione e l’intelletto.

La certezza sensibile è la consapevolezza dell’esistenza dell’oggetto nel momento in cui lo percepiamo con i

nostri sensi e non ci dà alcun tipo di conoscenza. La percezione si ha quando l’oggetto viene interiorizzato,

per cui diventa effettivamente qualcosa attraverso un’unificazione delle sue numerose qualità. L’intelletto è

16

la capacità di richiamare l’oggetto alla mente senza aver bisogno di avvertirlo attraverso i sensi, ovvero

significa possedere il concetto di una determinata cosa.

B. Con l’autocoscienza Hegel si occupa di definire il soggetto e le relazioni che esso ha con gli altri

individui.

L’autocoscienza non si riconosce come identità se non nella sua duplicazione poiché una coscienza, per poter

veramente definirsi tale, ha bisogno di relazionarsi con un’altra coscienza. All’inizio esse si muovono in

sincronia, come fossero allo specchio. L’autocoscienza fuori di sé cerca dunque di riconoscere l’altro, ma

non riesce nel suo intento perché non trova che la sua stessa essenza. La successiva lotta per la vita è

l’elemento decisivo, in cui una delle due coscienze prevale sull’altra, ed entrambe trovano la propria identità

in un elemento di diversificazione dall’altra. E’ a questo punto che si ha la formazione di due figure,

attraverso le quali il pensiero può procedere dando vita a nuove figure fino al raggiungimento della coscienza

dell’Universale.

Le figure del servo e del padrone sono sicuramente le più note della Fenomenologia dello Spirito. Esse

hanno dato adito, infatti, a numerose questioni filosofiche per la notevole ricchezza tematica.

La coscienza ha un’altra coscienza di fronte a sé. Entrambe, come in un balletto, si muovono

simmetricamente. Al movimento dell’una corrisponde, come in uno specchio, il movimento dell’altra finché,

in un processo di differenziazione, le due coscienze ingaggiano una lotta per la vita o la morte. Quella che

ha paura della morte, che “ha tremato nel profondo di sé”, che si priva della propria libertà per aver salva la

vita, si trova in posizione subordinata rispetto all’altra: essa è il servo. La coscienza che mostra di non aver

paura di morire è il padrone.

Tuttavia, questa posizione di supremazia, ad una analisi più approfondita, diventa dialetticamente l’opposto:

il padrone è servo del servo e il servo è padrone del padrone! Il processo con cui si crea l’indipendenza del

servo consta delle fasi della paura della morte, del servizio e del lavoro.

La paura della morte fa comprendere al servo la distinzione tra se stesso e il resto delle cose, chiarendo

come la sua essenza sia completamente diversa dalla realtà che lo circonda.

Durante il servizio la coscienza si auto-disciplina ed impara a vincere i propri impulsi naturali.

Il lavoro è l’attività umano-sensibile con cui si stabilisce il rapporto servo-natura. La natura diventa nuovo

elemento di confronto perché, una volta antropomorfizzata attraverso il lavoro, essa ritorna al servo come

immagine di se stesso come quando un artista imprime nell’argilla la propria sensibilità e in tal modo si

riconosce nell’oggetto creato. La natura antropomorfizzata è uno specchio!

Il servo a questo punto non ha più bisogno del padrone perché ha trovato l’alterità (oltre che se stesso) nella

natura. Il padrone, al contrario, ha bisogno della mediazione del servo, che diventa necessario affinché la

coscienza si riconosca e possa interagire con la natura; il padrone si ritrova, così, ad essere servo del servo.

I marxisti riconosceranno ad Hegel il merito di aver intuito l’importanza del lavoro come elemento

fondamentale dello sviluppo umano. La figura del servo, inoltre, anticipa alcuni temi dell’esistenzialismo

heideggeriano come la consapevolezza dell’esistenza di sé tramite l’angoscia della morte.

Il signore è uno stoico in quanto, non avendo paura della morte, crede di potersi rendere completamente

indipendente dalle cose materiali, raggiungendo quindi una libertà assoluta. La libertà dello stoico è però

solo un prodotto del puro pensiero, perché egli è costretto infine a costatare che i condizionamenti della

realtà esterna permangono.

La diffidenza nei confronti di ciò che è reale si tramuta, poi, nello scetticismo: visione filosofica in cui la

verità assume il connotato della relatività. Hegel critica gli scettici perché essi si auto-contraddicono nel

momento in cui, affermando che ogni conoscenza è relativa, impongono una verità che, di per sé, è assoluta.

Inoltre cercano di imporre un’etica scettica dopo aver reso nullo il ruolo dell’etica stessa. Infine, non si

accorgono che, per parlare delle cose del mondo, essi devono prima averle percepite attraverso quegli stessi

sensi che dichiarano essere fallaci.

17

Profferisce l’assoluto dileguare; ma il profferire è; […] profferisce la nullità del vedere, dell’udire ecc. ed

è proprio lei che vede, ode ecc.; profferisce la nullità delle essenze etiche, e ne fa le potenze del suo

agire. Il suo operare e le sue parole si contraddicono sempre. (Fenomenologia)

La coscienza scettica trapassa nella figura della coscienza infelice – altra figura notissima della

Fenomenologia - che si caratterizza per una separazione radicale tra uomo e Dio. Questa figura cerca

costantemente un raccordo tra sé e la verità, ma non vi riesce, per cui si trova in continuo movimento senza

mai giungere ad un approdo.

L’opposizione tra uomo e Dio si ritrova già nella religione ebraica, dove Dio è un padrone lontano che

impone la sua autorità dall’alto della sua completezza. Anche la religione cristiana fallisce nel suo tentativo

di ricongiungimento all’Assoluto, pur avendo prodotto un Dio-uomo: Gesù Cristo. Simbolo di questo

fallimento sono le Crociate, che si concludono con un sepolcro vuoto.

La coscienza resta dunque infelice e la sua condizione si manifesta nella devozione, nel fare e nella

mortificazione.

La devozione è il frutto di un’inquietudine irrazionale, che cerca un punto di riferimento che, però, non

esiste. Si ciba dunque di una lontana rappresentazione di Dio, che non è capace in alcun modo di soddisfare

la coscienza infelice.

Il fare si esprime con il concupire e l’appetire le cose del mondo e non quelle di Dio; il desiderio trova una

sua realizzazione nel lavoro. Hegel, probabilmente, fa riferimento all’ora et labora benedettino.

La mortificazione di sé, l’ascetismo, l’umiliazione della carne, è il punto più basso toccato dalla coscienza

infelice, che in questo modo nega completamente se stessa per cercare di elevarsi a Dio.

La coscienza, a questo punto, si renderà conto di essere lei stessa Dio e potrà quindi cominciare il suo

percorso verso l’Assoluto. Hegel posiziona questo evento nel parallelo storico del Rinascimento.

C. La Ragione è quindi la coscienza che diventa consapevole di se stessa. Questa consapevolezza è, in

ultima analisi, lo stesso idealismo, cioè l'affermazione filosofica che la vera realtà è l'Idea, cioè il Pensiero.

Essa si realizza, a sua volta, nei diversi momenti della ragione osservatrice della natura, dell'attività pratica

individuale, fino a culminare nell'eticità, cioè nel momento in cui l'individuo supera se stesso e si realizza nel

concreto di un popolo, di uno Stato e delle sue istituzioni.

A questo punto, però, la Ragione diventa Spirito e il suo sviluppo non è più quello della coscienza

individuale, bensì quello della storia dell'umanità.

La Logica

Alla logica Hegel dedica un’opera monumentale quanto granitica: La scienza della logica, poi sintetizzata

nell’Enciclopedia.

La logica è "scienza dell'idea pura, cioè dell'idea nell'elemento astratto del pensiero" che si snoda attraverso

una serie di concetti: “struttura completamente astratta” e struttura programmatica razionale del mondo.

La logica è perciò da intendere come il sistema della ragion pura, come il regno del puro pensiero.

Questo regno è la verità, com’essa è in sé e per sé senza velo. Ci si può quindi esprimer così, che questo

contenuto è la esposizione di Dio, com’egli è nella sua eterna essenza prima della creazione della natura

e di uno spirito finito. (Scienza della logica, Introduzione)

Per capire la portata filosofica della Logica hegeliana bisogna riprendere in considerazione l’eguaglianza

puramente idealistica di pensiero ed essere. L’oggetto della logica è il puro pensiero e il suo modo di

manifestarsi in concetti puri, che sono enucleazioni di esperienze storico-fenomenologiche.

In che senso la logica è scienza della realtà?

Innanzitutto, l’idealismo hegeliano volatilizza la realtà nel pensiero. Non esiste una realtà al di là del

pensiero. Il pensiero è la realtà! La logica, dunque, trattando del pensiero puro e del modo in cui si manifesta

18

nei concetti non è altro che scienza della realtà, la realtà nella sua essenza, realtà sic et simpliciter! D’altra

parte i concetti sono puri eppure enucleati da concrete esperienze storico-fenomenologiche, senza che ciò sia

contraddittorio giacché la storia è il modo in cui la realtà viene ad essere compresa: il concetto di essere, ad

esempio, è legato all’eleatismo, quello di causa alla rivoluzione scientifica. E’ ovvio allora che

Fenomenologia e Logica trattano lo stesso contenuto ma ad un livello di astrazione diverso.

Infine, essendo il pensiero l’unica realtà possibile senza nulla fuori di sé, lo studio del pensiero è studio

dell’essere: logica e metafisica coincidono!

La logica si divide triadicamente in logica dell’essere, logica dell’essenza e logica del concetto. Queste

hanno, a loro volta, ulteriori triadiche determinazioni.

1. La logica dell’essere studia la qualità (la prima categoria attraverso cui cogliamo le cose), la quantità

(il superamento della qualità attraverso la numerazione delle cose) e la misura (la compiuta sintesi di

qualità e quantità). A sua volta, la logica della qualità si divide in essere indeterminato, essere determinato

ed essere per sé. Il concetto di essere indeterminato rappresenta ciò che è vuoto e astratto, privo di ogni

possibile contenuto. Questo, a ben vedere, fa coincidere l’essere col nulla e il nulla, a sua volta, coincide

con l’essere, in quanto per essere definito come “nulla” esso si fa parte del pensiero e quindi dell’essere.

L’unità tra i due opposti è il processo dialettico del divenire, che rappresenta il vero e proprio inizio del

pensiero.

La verità dell’essere e del nulla è pertanto questo movimento consistente nell’immediato sparire

dell’uno di essi nell’altro: il divenire; movimento in cui l’essere e il nulla son differenti, ma di una

differenza, che si è in pari tempo immediatamente risoluta . (Scienza della logica)

L’essere determinato è invece la cristallizzazione dell’essere, del pensiero, che quindi passa da possibilità

a concretezza. Esso nasce dalla definizione del pensiero come indeterminato. Con un processo dialettico

simile alla triade essere-nulla-divenire, infatti, il pensiero, proprio determinandosi come indefinito,

diventa determinato e finito in sé stesso.

Ma Hegel ribadisce che il finito risolve nell’infinito, anche per quanto riguarda il pensiero. Infatti, la

finitezza del pensiero determinato lo spinge a diventare da ciò che è a qualcosa che non è, finendo col

perdere la propria consistenza, così come il vuoto essere indeterminato. Non è quindi possibile analizzare

il finito nella filosofia e ciò rappresenta per Hegel il fondamento stesso del pensiero idealista.

L’essere per sé è la compiuta sintesi di determinato e indeterminato. L’uomo tenta di coglierlo attraverso

le categorie della quantità e della qualità, ma queste da sole non bastano per comprenderne l’essenza. Per

questo motivo l’analisi può essere effettuata solo attraverso la misura, superamento delle categorie

precedenti.

Siccome non esiste una scienza che definisca univocamente la misura delle cose, e dato che l’essere non

può venir determinato attraverso le proprietà oggettive, non resta che riflettere sull’essere, per coglierne

l’essenza;

2. La logica dell’essenza studia i modi in cui l’oggetto si presenta come fenomeno, manifestazione non

pura della verità che si basa, però, comunque, su una “ragione” che ne giustifica l’esistenza stessa;

nonostante sia sostanzialmente sdoppiata, distinta da essa;

3. La logica del concetto, infine, è l’unità dialettica tra essere ed essenza, lo “spirito vivente della realtà”

del quale l’essere e l’essenza sono momenti coesistenti.

Il pensiero diventa, quindi, vero e proprio oggetto, in quanto l’oggetto si risolve nella riflessione su di

esso, che non può essere che pensiero.

Il concetto è, innanzitutto, concetto oggettivo, formale; poi concetto soggettivo, per come si manifesta

nella natura; infine idea, che è ragione autocosciente.

Il concetto soggettivo si esprime nelle categorie di individuale, particolare e universale; si articola poi nel

giudizio, per poi sfociare nel sillogismo, che è alla base della razionalità del tutto;

Il concetto oggettivo comprende le categorie fondamentali della natura, meccanicismo, chimismo e

teleologia.

L’idea è la ragione stessa, “l’unità dell’ideale e del reale, del finito e dell’infinito, dell’anima e del

corpo”. Nella sua forma immediata è la vita stessa, l’anima unita al corpo; nella sua forma mediata è il

19

conoscere, poiché oggetto e soggetto sono distinti tra loro. Al di là di tutto vi è l’idea assoluta, che ha

superato il finito e non è altro che la logica nelle sue determinazioni.

La filosofia della natura

Alla filosofia della natura Hegel dedica la seconda parte della sua Enciclopedia.

Per Hegel la natura è “l’idea nella forma dell’esser altro”, ossia “Dio che ha compiuto la creazione”. Essa è,

quindi, esteriorità che vive una propria inadeguatezza: idea precipitata nelle coordinate spazio-temporali.

Il passaggio dall’Idea alla natura è, per molti versi, un vero e proprio arcano. In termini più edulcorati

diremmo rompicapo. Lo stesso Hegel non dà una chiave univoca: da un lato dice che la natura è pura

esteriorità, una contraddizione insoluta; dall’altro che è pur sempre un’inevitabile, necessario modo in cui si

manifesta l’idea che si arricchisce nella forma dell’antitesi. In effetti, il problema è estremamente serio dato

che è, esattamente, la domanda del come e perché Dio decide di farsi mondo.

Infine, La natura assolve, nel sistema hegeliano, anche la funzione di trovare posto a tutto ciò che vi è di

accidentale, così da fungere da “pattumiera” del sistema.

Nonostante ciò, Hegel considera la natura necessaria, e divide la filosofia della natura triadicamente in

meccanica, fisica e fisica organica che, a loro volta, si determinano in altrettante triadi:

1. La meccanica considera l’esteriorità, ovvero l’essenza propria della natura, nelle forme di spazio e

tempo, analizzandone materia e movimento. Affronta quindi l’astrazione, l’isolamento e la meccanica

assoluta della natura;

2. La fisica studia gli elementi della materia e le sue proprietà fondamentali. Si divide in fisica

dell’individualità totale, dell’individualità particolare e dell’individualità universale;

3. La fisica organica studia la natura geologica, la natura vegetale e l’organismo animale.

20

La filosofia dello spirito

La filosofia dello spirito, alla quale sono dedicate la Fenomenologia dello Spirito e la terza parte

dell’Enciclopedia, studia l’idea che ritorna in sé dopo essersi estraniata come natura: “Dio, il quale dopo la

creazione prende coscienza di se stesso”.

Hegel divide la filosofia dello spirito in tre parti, corrispondenti ai tre gradi evolutivi di sviluppo dello

spirito:

1. Lo spirito soggettivo;

2. Lo spirito oggettivo;

3. Lo spirito assoluto.

1) Lo spirito soggettivo è lo spirito individuale che emerge, seppur lentamente, dalla natura. Lo studio di

tale spirito è affidato a tre scienze: l’antropologia, la fenomenologia e la psicologia.

L’antropologia studia lo spirito come anima, ovvero le varie disposizioni psicofisiche dell’uomo

derivanti dall’età della vita e dalle sue connotazioni, che si manifestano come carattere. In particolare, per

quanto riguarda le età della vita, Hegel distingue un movimento dialettico: l’infanzia (tesi) è un periodo di

armonia con il mondo circostante; la giovinezza (antitesi) è il momento in cui l’uomo entra in contrasto

con il proprio ambiente a causa del proprio temperamento; la maturità (sintesi), infine, rappresenta la

riconciliazione con il mondo, che sfocia però nell’abitudine, nell’inattività, durante la vecchiaia.

La fenomenologia, a cui Hegel dedica la già citata opera a sé stante, studia lo spirito come coscienza,

autocoscienza e ragione.

La psicologia studia lo spirito vero e proprio, che si manifesta nelle forme del conoscere, dell’attività

pratica e del volere libero.

21

2) Lo spirito oggettivo è la manifestazione concreta del volere libero, che si trasfigura nelle istituzioni

sociali, che per Hegel vanno a costituire il “diritto” tema trattato, in particolare, nei famosissimi Lineamenti

di Filosofia del Diritto.

I momenti o gradi dello spirito oggettivo sono tre: diritto astratto, moralità, eticità.

Il diritto astratto è il volere del singolo individuo, considerato come persona con capacità giuridiche

ma non caratterizzato.

La persona trova il suo primo compimento nella proprietà delle cose esterne. Per stabilirne i limiti, quindi,

le persone si accordano tramite un contratto. Il contratto è sì alla base del diritto, ma è, evidentemente,

anche l’origine del suo contrario: il delitto, a causa del libero arbitrio insito nell’uomo. Al delitto il diritto

contrappone la pena. La pena dev’essere non punitiva, ma riformativa; dev’essere interiorizzata dal

colpevole. Questo richiama la sfera della moralità.

La moralità è la sfera della volontà soggettiva: essa sgorga da un proponimento, che in un essere

pensante prende la forma dell’intenzione. L’intenzione, diventando universale, diventa il bene in sé e per

sé.

La coscienza morale come soggettività formale è puramente e semplicemente questo, esser sul punto

di rovesciarsi nel male, nella coscienza di sé stessi […] hanno entrambi, la moralità e il male, la loro

comune radice. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, par. 139)

Ma questo causa una separazione tra il soggetto che deve realizzare il bene e l’oggetto che è il bene

stesso. Questa separazione si trasforma in una contraddizione tra essere e dover essere, che in Kant resta

insoluta, mentre per Hegel va colmata asserendo che il dover essere non va raggiunto nella sua totalità,

poiché lo sforzo infinito è parte stessa della moralità.

Hegel critica inoltre di Kant l’astrazione eccessiva, che può spingere all’immoralità, in quanto

l’imperativo categorico descrive solo la forma dell’azione e non il bene che in essa dev’essere contenuto.

Questo si riversa in un estremo soggettivismo, che per Hegel si manifesta anche nel suo tempo, sotto tre

diversi aspetti:

- La morale del cuore, che riconduce il bene alle inclinazioni proprie di ogni singolo soggetto;

- L’ironia romantica, che è lo scarto tra l’io presuntuoso e la realtà effettiva delle cose e si manifesta

con una trasfigurazione del soggetto in un “signore del bene e del male”;

- L’anima bella, che è tronfia della propria bellezza ed è incapace di agire per paura di “sporcarsi le

mani”, di intaccare la propria fittizia realizzazione.

22

L’eticità risolve concretamente il divario tra essere e dover essere. Il termine “eticità” (Sittlichkei)

deriva dalla parola éthos che in greco significa “costume”.

Il bene, che qui è il fine universale, non deve restare semplicemente nel mio interno, ma deve, anche

realizzarsi. La volontà soggettiva cioè esige che il suo interno, il fine, consegua esistenza esterna, e che

quindi il bene debba essere compiuto nell’esistenza esteriore. La moralità e il momento precedente del

diritto formale sono due astrazioni, la cui verità è solamente l’eticità. (Lineamenti di Filosofia del Diritto,

par. 33)

Se la moralità è la volontà soggettiva del bene, l’eticità è la moralità sociale che si realizza nelle forme

istituzionali di famiglia, società e Stato.

- La famiglia, primo momento dell’eticità, è l’incontro di due individui secondo il rapporto naturale tra

i due sessi che porta all’unità spirituale e, appunto, alla famiglia. Essa si articola nel matrimonio, nel

patrimonio e nell’educazione dei figli. La singola famiglia rappresenta, però, solamente un punto del

“sistema atomistico” nel quale si viene a trovare e sarà, quindi, costretta a lottare per difendere i propri

interessi, dando così origine alla società civile;

- La società civile è l’incontro di interessi particolari e indipendenti, che devono necessariamente

coesistere tra loro. Essa si articola in tre momenti: il sistema dei bisogni, che, basandosi su una

ripartizione del lavoro e dei beni in base alle singole esigenze, porta alle classi sociali;

l’amministrazione della giustizia, che è sostanzialmente il diritto pubblico; infine, la polizia e le

corporazioni, che si occupano concretamente della sicurezza della società, fungendo dialetticamente

da tramite tra la società civile e lo Stato.

- Lo Stato è il momento culminante dell’eticità, che coincide con l’entrata di Dio nella vita terrena:

“Dio fatto carne e sangue”.

Lo Stato è volontà divina, come spirito presenziale, come spirito esplicantesi e reale figura e organizzazione

di un mondo. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, par. 270)

La sostanza vivente ritorna in sé proprio nello Stato, dopo che i contrasti sociali delle classi hanno

messo in dubbio l’unità della famiglia. E per Hegel lo Stato è proprio una famiglia in grande, che si

occupa del bene comune.

Lo Stato è la sostanza etica consapevole di sé, la riunione del principio della famiglia e della società

civile, la medesima unità, che è nella famiglia come sentimento dell’amore, è l’essenza dello Stato.

(Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, par. 535)

Questo può avvenire anche con la totale soppressione di alcune parti della società. Ciò non è

immorale, in quanto lo Stato non ha altra giustificazione che in sé stesso, poiché la sua totalità viene

prima delle particolarità della famiglia e della società civile.

Se lo Stato viene confuso con la società civile e la destinazione di esso viene posta nella sicurezza e

nella protezione della proprietà e della libertà personale, allora l’interesse degli individui come tali è

il fine estremo per il quale essi sono uniti. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, par. 258)

Nello Stato Hegel identifica tre poteri sovrani, distinti, ma non separati tra loro: il potere legislativo, il

quale concerne le leggi in quanto tali, che sono universali, e quindi non ancora applicabili ai singoli casi

particolari; questo compito è infatti assegnato al potere esecutivo o governativo, che è rappresentato dai

funzionari dello Stato; vi è infine il potere del principe, che rappresenta l’incarnazione dell’unità statale,

un’individualità reale che decide definitivamente circa gli affari della comunità.

In genere la concezione dello Stato hegeliano viene definita “Stato etico” in quanto Hegel concepisce,

appunto, lo Stato come incarnazione suprema della moralità sociale e garante del bene comune. Inoltre la

sua concezione dello Stato è assolutamente anti-individualistica. Essa si distanzia sia da una concezione

23

liberale che da una democratica. La sua è una concezione organica dello Stato che tende a concepire lo

Stato come unione e non come associazione, come organismo vivente e non prodotto storico, totalità e

non aggregato (N. Bobbio). Da qui una sostanziale concezione dello Stato, “Dio reale”, da venerare e a

cui sacrificarsi.

Hegel - diversamente da Kant - pur definendo lo Stato come comunità globale, non auspica un’unità

interstatale, sia essa a livello europeo o globale; ma egli ritiene anzi che ogni Stato debba essere

autonomo, in linea con i principi di identità nazionale.

Da ciò consegue pure che Hegel è contrario all’esistenza di un diritto internazionale. I conflitti tra gli

Stati, quindi, non possono essere mediati da un giudice, ma solo dall’arbitro universale che è la storia:

dalla guerra.

Hegel – sempre diversamente da Kant - ritiene che:

La guerra ha il superiore significato che grazie ad essa […] la salute etica dei popoli viene mantenuta

[…] come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da

una quiete durevole, come i popoli da una pace durevole o addirittura perpetua . (Lineamenti di

filosofia del diritto)

La guerra ha, dunque, un alto valore morale!

La concezione dello Stato pone la filosofia hegeliana, di fatto, come garante del movimento reazionario

dell’Europa uscita dal Congresso di Vienna e diviene, in effetti, la filosofia ufficiale dello Stato prussiano

nonostante Hegel saluti la Rivoluzione francese come “un superbo levar del sole”. L’impianto reazionario

e conservatore si deve, tra l’altro, al fatto che per Hegel ogni Stato particolare, concreto, storico, partecipa

pur sempre del carattere divino dello Stato perfetto e che i caratteri dello Stato perfetto sono ricavati

surrettiziamente dalla monarchia prussiana. Non a caso, per Hegel, esso sarà il migliore degli Stati storici.

3) Lo spirito assoluto è il momento in cui l’idea giunge alla consapevolezza di se stessa e della propria

infinità attraverso il consueto andamento dialettico che ora vede tre gradi: arte, religione e filosofia.

L’arte comprende l’Assoluto nella forma di intuizione sensibile, ovvero attraverso le forme delle arti

figurative, della musica e della poesia. Nell’arte si coglie in maniera intuitiva lo spirito poiché di fronte al

24

bello in senso artistico quest’ultimo viene recepito come fuso nella natura, in quanto la forma non è altro

che espressione della spiritualità.

Hegel riconduce anche l’arte ad un processo dialettico, sintetizzandone la storia in tre momenti:

- L’arte simbolica, nella quale vi è uno squilibrio tra contenuto e forma, poiché lo spirito non trova,

nella sua povertà, forme adeguate a rappresentarlo. La forma artistica tipica di questo periodo è

l’architettura, nella quale la materia è predominante;

- L’arte classica, nella quale contenuto e forma trovano il loro equilibrio nella figura umana. Si

privilegia quindi la scultura, che rappresenta un passo avanti nella rarefazione della materia verso lo

spirito;

- L’arte romantica, caratterizzata da un nuovo squilibrio tra contenuto e forma, poiché lo spirito

questa volta è troppo ricco per essere rappresentato e quindi trabocca dalla forma. Gli artisti del

periodo si affidano quindi alla pittura, alla poesia e soprattutto alla musica per liberarsi dall’elemento

materiale, che ostacola la libera manifestazione dello spirito. Per Hegel quindi si configura una vera e

propria morte dell’arte, da intendere come la sua inadeguatezza ad esprimere la spiritualità moderna,

poiché gli uomini non riconoscono più l’arte come manifestazione dell’idea, ma preferiscono

analizzarla e collocarla storicamente.

La religione è lo spirito che acquista coscienza di sé, ma solo nella forma della rappresentazione e

ciò la rende certamente una conoscenza vera ma ancora imprecisa rispetto del sapere filosofico. La

rappresentazione è caratterizzata da due limiti rispetto al concetto: prima di tutto “le rappresentazioni in

genere possono essere considerate come metafore dei pensieri e concetti” (Enciclopedia, par. 3) avvolti

ancora nell’elemento sensibile; inoltre, il concetto procede in modo a-dialettico, cioè attraverso una

narratologia di eventi che seguono un ordine in cui sono semplicemente giustapposti, e non un procedere

dialettico capace di cogliere l’unità degli opposti in termini logici e atemporali. Inoltre, la religione

rappresenta l’Assoluto nella forma storica della rivelazione. La filosofia procede, invece, mostrando la

necessità del suo oggetto.

Tuttavia, alla religione va riconosciuto lo sviluppo dell’idea di Dio, che può avere diverse ‘forme’.

- Nelle religioni naturali Dio è parte della natura, vi è “sepolto”. Queste si dividono poi in religioni

animistiche e panteistiche;

- Nelle religioni della libertà Dio è uno spirito libero, ma inserito ancora in un orizzonte naturalistico;

- Le religioni dell’individualità spirituale vedono Dio come un’entità spirituale o personificata;

- La religione assoluta, quella cristiana, risolve per prima Dio nella dialettica di Padre-Figlio-Spirito

Santo, la Sacra Trinità, ovvero idea-natura-spirito.

La filosofia è l’ultimo momento dello spirito assoluto, nella quale l’idea giunge finalmente a sé nella

forma più alta: il concetto.

Come la religione, la filosofia è il pensiero di Dio. Religione e Filosofia hanno lo stesso contenuto, ma la

filosofia ne costituisce, allo stesso tempo, il superamento e “l’inveramento”.

Diversamente dalla religione, la filosofia “manifesta l’esigenza di mostrare la necessità del suo

contenuto” e di “provare i caratteri dei suoi oggetti” (Enciclopedia). Infine, anche la filosofia ha un

andamento storico, ma solo fino a quando non si è conclusa nell’idealismo. Tutte le varie filosofie

precedenti, quindi, costituiscono un momento necessario per raggiungere la verità, che è racchiusa in

un’ultima espressione completa:

La filosofia, che è ultima nel tempo, è insieme il risultato di tutte le precedenti e deve contenere i principi di

tutte: essa è perciò - beninteso, se è davvero una filosofia - la più sviluppata, ricca e concreta. (Enciclopedia, par.

13)

La filosofia hegeliana è davvero la più sviluppata, ricca e concreta! Hegel afferma che il completamento

ideale della filosofia dopo un enorme cammino è, appunto, il proprio pensiero.

25

L’attuale punto di vista della filosofia è che l’idea sia conosciuta nella sua necessità […]. A questo punto

è pervenuto lo spirito universale, e ogni stadio ha, nel vero sistema della filosofia, la sua forma

specifica. Niente si perde, tutti i principi si conservano; la filosofia ultima è difatti la totalità delle forme.

Quest’idea concreta è la conclusione dei conati dello spirito, in quasi due millenni e mezzo di lavoro

serissimo, per diventare oggettivo a sé stesso, per conoscersi. (Lezioni sulla Storia della Filosofia)

La filosofia come grado più alto dello spirito assoluto è il momento in cui, in maniera concettuale e chiara, la

coscienza arriva alla consapevolezza che tutto è spirito e non vi è nulla al di fuori di esso.

La filosofia hegeliana è la scienza suprema in cui l’Assoluto giunge ad auto-conoscersi. La filosofia

hegeliana costituisce l’apice, e, dunque, la fine, di tutto questo durissimo lavoro.

Molti giovani hegeliani rimprovereranno al maestro di non aver pensato al futuro!

La filosofia della storia

Nelle famose “Lezioni sulla filosofia della storia”, pubblicate nel 1840, Hegel mette a punto la sua

concezione della storia, della sua evoluzione verso la libertà e della funzione della personalità nel processo

storico.

Hegel, declinando storicamente il principio che ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale,

afferma che la storia non è una congerie di eventi irrazionali, casuali, insignificanti: un “banco di un

macellaio” o un “mattatoio inutile”. Al contrario, il “contenuto della storia è razionale e dev’essere razionale:

una volontà divina domina poderosa nel mondo”. La ragione governa il mondo! La storia è ciò che è e non

poteva essere altro da ciò che è stato! Tutto ciò che è accaduto trova una sua ragione. Tutto “ciò che è

accaduto o accade, era giusto che accadesse, è giusto che accada: ciò che è stato, doveva essere”. La

necessità domina il mondo! Le idee, i progetti, i tentativi che non si sono realizzati non dovevano, non

potevano realizzarsi: non erano adeguati alla razionalità storica. La storia, in pratica è già come dovrebbe

essere, e non potrebbe essere altrimenti.

Ma pure quando consideriamo la storia come un simile mattatoio, in cui sono state condotte al sacrificio

la fortuna dei popoli, la sapienza degli stati e la virtù degli individui, il pensiero giunge di necessità anche

a chiedersi in vantaggio di chi, e di quale finalità ultima, siano stati compiuti così enormi sacrifici. (Lezioni

di filosofia della storia)

La fede religiosa con il concetto di provvidenza registra, anche se in maniera ancora generica, la presa di

coscienza che la storia, anche a prima imperscrutabile, è portatrice di un fine. “La storia è il dispiegarsi della

natura di Dio”. In questo senso la Logica si occupa dell’essenza di Dio, la Filosofia della storia del modo con

cui egli si è manifestato. Alla filosofia spetta il compito di rendere palese questa razionalità e di chiarirne il

fine, i mezzi e i modi.

26

La filosofia “nella certezza che è la ragione a governare, sarà convinta che l’accaduto si combinerà con il

concetto”. La filosofia cioè deve interpretare i fatti storici accaduti, coglierne il senso e riportare senso,

ordine in una massa di eventi apparentemente casuali.

Il fine della storia è "che lo spirito giunga al sapere di ciò che esso realmente è (...) manifesti oggettivamente

sè stesso", ossia è la piena automanifestazione dello spirito in una realtà storico-oggettiva.

Fine della storia del mondo è che lo spirito giunga al sapere assoluto e che esso si incarni in uno storico