Enrico Cerasi

«E tuttavia questo “lassù” esiste realmente, infinitamente più concreto di ogni terra

originaria o promessa. E se penserete di poterlo esprimere, il Regno non è in voi. Ma

il suo patema è di indubitabile evidenza. Di indubitabile evidenza è che si dà

l’Inesprimibile». Leggendo le pagine di Massimo Cacciari antologizzate da Carlo

Bolpin, sono stato colpito soprattutto da queste parole, con le quali il testo si

conclude. Scelta felicissima, in un certo senso, perché quale altro discorso potrebbe

mai aprirsi a questo punto? D’indubitabile evidenza è il paradiso, ma la sua evidenza

è il suo essere inesprimibile, il suo essere l’Inesprimibile, che sarebbe tradito da

qualsiasi parola cercasse di renderlo presente in qualunque altra forma.

Leggendo queste parole ne tornano in mente altre, anch’esse conclusive. «Vi è

davvero dell’ineffabile. Esso mostra sé, è il mistico», scrive Wittgenstein in una delle

ultime proposizioni del suo Tractatus (6.522), opera prima che nelle intenzioni

dell’autore avrebbe dovuto essere anche ultima. Come si mostra, l’ineffabile, il

mistico, se non in una continua ritrattazione, in una continua s-confessione del

discorso che tenta di dirlo? «Il metodo corretto della filosofia sarebbe

principalmente questo: Nulla dire se non ciò che può dirsi; dunque proposizioni della

scienza naturale – dunque qualcosa che con la filosofia non ha nulla a che fare -, e

poi, ogni volta che altri voglia dire qualcosa di metafisico, mostrargli che a certi segni

delle sue proposizioni egli non ha dato significato alcuno» (6.53). Theodor W.

Adorno vedeva in queste frasi un pensiero estremamente volgare. A suo avviso il

compito della filosofia era esattamente l’opposto, ovvero dire l’indicibile,

scontrandosi costantemente con l’impossibilità del proprio compito. Ma proprio

questa era propriamente l’intenzione di Wittgenstein, come Cacciari ha mostrato in

Labirinto filosofico: «Il mostrare si dà nell’espressione come ciò che in essa è

inesprimibile. Il mostrarsi “parla” nella proposizione, è la forma in cui l’inesprimibile

“parla”»1. Adorno intendeva probabilmente qualcosa di simile, quando nella

Dialettica negativa scriveva che «l’utopia della conoscenza sarebbe di aprire con

concetti l’aconcettuale senza renderglielo simile»2.

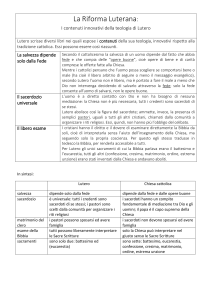

Ciò che Adorno chiama utopia della conoscenza ricorda la theologia crucis, che il

giovane Lutero contrapponeva polemicamente alla teologia della gloria. Leggiamo

ad esempio nelle tesi 19 e 20 della Disputa di Heidelberg (1518): «Non è degno di

essere chiamato teologo colui che considera la natura invisibile di Dio comprensibile

1

2

M. Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi, Milano, 2014, p. 242.

3

Theodor W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino, 1982 , p. 9

per mezzo delle sue opere» «Ma colui che comprende la natura di Dio, visibile e volta

verso il mondo, per mezzo della passione e della croce»3. La gloria dell’Altissimo nella

più abietta umiliazione, l’onnipotenza dell’Eterno nella passione temporale e nella

croce: Dio, insomma, sub contraria specie, nelle apparenze contrarie. Scrisse

Giovanni Miegge: «Così la nostra vita è nascosta sotto la morte, l’amore di Dio per

noi sotto l’odio contro di noi […]. E in generale, ogni nostro sì nei riguardi di ogni

bene, sotto il no, affinché la fede abbia spazio in Dio»4.

… Affinché la fede abbia spazio in Dio. Dunque è affinché si dia fede e non pagana

sapienza che Dio si rivela nella croce? Risuonano qui le note parole dell’Apostolo:

«Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a

Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I Giudei

infatti chiedono miracoli e i Greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo

crocefisso, che per i Giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia» (I Corinzi 1, 21-23).

La rivelazione di Dio nella croce di Cristo richiede la fede, siamo d’accordo, ma ciò

poiché la sapienza degli uomini si è rivelata inconcludente, o peggio asservita

all’orgoglio umano e quindi al peccato? È il fallimento storico della sapienza a

rendere necessaria la pura fede nella croce? O forse la sapienza umana era sin

dall’origine esclusa dal piano salvifico di Dio, secondo il mito gnostico valentiniano?

Demitizzata, era probabilmente questa la posizione di Lutero, che spesso si lasciava

andare a pensati invettive contro la meretrice ragione. Oppure la sapienza umana

deve accordarsi, sia pure in modo paradossale, alla stessa fede per corrispondere al

mistero della rivelazione? Almeno dalle Confessioni di Agostino la storia della

teologia occidentale ha riproposto in diverse forme il rapporto complesso,

paradossale, agonico, tra pensiero e rivelazione. Diversi sarebbero in nomi da citare

in proposito; il pensiero di Cacciari, che nella sua opera maggiore parla di crux

philosophorum5, ci obbliga ad andare fino in fondo in questa direzione, molto più di

quanto la teologia sarebbe disposta a pensare. Proprio rispondendo a Lutero, il

quale parlava del credente quale simul iustus et peccator, contemporaneamente

giusto e peccatore, Cacciari nota che la fede (e la permanenza in essa) è sì opera

divina, come nella teologia agostiniana e luterana, ma ciò non dà alcuna sicurezza:

«La fede è opera divina, ma dura soltanto perché in ogni istante sostenuta da Dio, e

perciò in ogni istante il pistós è anche àpistos. L’agón, il certamen, la lotta tra pístis e

3

M. Lutero, Scritti religiosi, a cura di V. Vinay, Utet, Torino, 1967, p. 196

G. Miegge, Lutero giovane, Claudiana, Torino, 1946, ora ristampato col titolo Lutero. L’uomo e il pensiero fino alla

dieta di Worms (1483-1521), Claudiana, Torino, 2003, p. 154.

5

2

Cf. M. Cacciari, Dell’Inizio, Adelphi, Milano, 2001 , pp. 61-165.

4

apistía si rinnova, costantemente, e sta al fondamento di quella preghiera che il

credente, che non è mai “buono”, esprime come sua propria: “credo; adiuva

incredulitatem meam”»6. Credo, aiuta la mia incredulità. Si noti che già per Lutero, il

quale per altro si era sporto parecchio innanzi, molto più di quanto la Chiesa romana

ritenesse lecito, il credente non è davvero simul giusto e peccatore: ma è giusto solo

agli occhi di Dio, il quale per grazia non gli imputa alcun peccato, mentre è sempre

peccatore ai suoi propri occhi. Per Cacciari, se capisco bene, questa “aristotelica”

divisione degli ambiti non può darsi. La fede è anche incredulità, o almeno è in

costante lotta con essa; il Dio rivelato è al tempo stesso nascosto; l’Indicibile, il

mistico, il senso della vita, nell’Età del Figlio, si dà solo come ciò che la forma logica

del linguaggio esclude e al tempo stesso mostra.

È questo il pensiero impossibile per ogni teologia? È questo il suo limite? Solo la

filosofia è capace di quella necessaria sconfessione, che non diventi sospensione del

giudizio, al modo degli scettici, ma lotta costante contro Dio, o il suo angelo, come

nell’esperienza di Giacobbe? Che tutto ciò sia già nelle Confessioni di Agostino,

padre della teologia occidentale, farebbe propendere per una risposta negativa. Del

resto andrebbe ricordato che proprio il vescovo d’Ippona non usa mai la parola

“teologia” se non per qualificare il pensiero dei pagani, mentre altrimenti parla di

filosofia cristiana. Teologia e filosofia, insomma, non nominano due discipline

distinte o addirittura incommensurabili, due facoltà in conflitto, ma due attitudini

diverse del pensiero nei confronti della rivelazione.

Con ciò abbiamo smentito le sensazioni iniziali, com’era inevitabile. Le parole di

Cacciari erano tutt’altro che conclusive. Piuttosto che chiudere il sistema, esse

parlano dell’insecuritas che la teologia non dovrebbe mai sopire, ma che la filosofia

sbaglierebbe a trasformare in un appagato scetticismo o in fideismo irrazionalista. E

inquieto è il cuore mio finché non trova pace in Te, confessava Agostino. Ma questa

pace è concepibile solo escatologicamente, perché nel tempo la presenza di Dio si

dà solo nell’inquietudine, nell’insonne confessione e della grazia e nella

sconfessione di ogni umano tentativo di impadronirsene.

6

Ibid. p. 577.