David Harris

Israele e il conflitto arabo-israeliano

Una breve guida per i perplessi

(Edizione revisionata e aggiornata)

Trad. it. di Carmine Monaco

The American Jewish Committee

L’American Jewish Committee protegge i diritti e le libertà

degli ebrei in tutto il mondo; combatte il fanatismo e

l’antisemitismo e promuove i diritti umani per tutti; lavora per la

sicurezza di Israele e per una maggiore comprensione tra

Americani e Israeliani; sostiene una posizione politica fondata

sui valori democratici americani nella prospettiva del retaggio

culturale ebraico, e sostiene la creativa vitalità del popolo

ebraico. Fondata nel 1906, è stata un’agenzia pionieristica nel

campo delle relazioni umane negli Stati Uniti.

David Harris

Israele e il conflitto arabo-israeliano

Una breve guida per i perplessi

(Edizione revisionata e aggiornata)

Trad. it. di Carmine Monaco

The American Jewish Committee

David A. Harris è direttore esecutivo dell’American Jewish

Committee dal 1990. Ha conseguito la laurea presso l’Università

di Pennsylvania, si è laureato in relazioni internazionali presso la

London School of Economics, ed ha effettuato studi post-laurea

presso l’Università di Oxford. È autore di The Jewish World,

Entering a New Culture, In the Trenches, Vol. I, II, III, e coautore di The Jokes of Oppression.

La storia di Israele è la mirabile realizzazione di un legame

tra una terra, una fede, una lingua, un popolo e una visione, che

dura da oltre 3.500 anni.

È una storia esemplare di tenacità e determinazione, di

coraggio e rinnovamento. È la prova del predominio della

speranza sulla disperazione.

David A. Harris, da In the Trenches (2000).

Titolo originale: Israel and the Arab-Israel Conflict: a Brief

Guide for the Perplexed

Copyright © 2005 American Jewish Committee

All Rights Reserved.

Data di pubblicazione: Agosto 2005

Israele e il conflitto arabo-israeliano:

una breve guida per i perplessi

Il Medio Oriente pare essere sempre presente nei notiziari. È

difficile che un giorno trascorra senza una storia su qualcosa

accaduto

in

Israele

o

sul

conflitto

arabo-israeliano.

Sfortunatamente, data la natura rapida e martellante di molti

notiziari dei giorni nostri, l’informazione spesso è carente in

quanto a contesto storico. Questa pubblicazione fornisce alcune

prospettive e punti di discussione, sia storici che contemporanei,

ma senza l’intento di una disamina esaustiva della situazione.

Le ragioni a sostegno della causa di Israele sono forti

oggi come ieri.

Di fronte ai fatti concreti, le persone di buona volontà

dovrebbero comprendere:

a) la richiesta di pace e sicurezza avanzata da Israele per

cinquantasette anni;

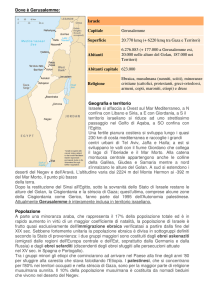

b) il reale pericolo affrontato da Israele, un paese non più

esteso del New Jersey o del Galles, pari a due terzi del Belgio e a

solo l’1% del territorio dell’Arabia Saudita, circondato da vicini

tumultuosi e pesantemente armati;

c) l’incrollabile impegno di Israele ad essere una

democrazia, caratterizzata da libere elezioni, pacifici passaggi di

potere, controllo dei civili sui militari, libertà di parola, stampa,

religione e riunione, ed una magistratura indipendente – un caso

unico in tutta la regione;

d) il filo comune delle minacce dell’estremismo e del

terrorismo affrontate da Israele, Stati Uniti, Europa, India,

Australia, Russia, paesi islamici moderati e altri ancora;

e) l’impressionante e pionieristico contributo di Israele alla

civiltà mondiale in campi come scienza, medicina, tecnologia,

agricoltura e cultura; contributo ancora più rimarchevole,

considerando la relativa giovinezza del paese e il pesante

impegno difensivo dei propri confini, ma che purtroppo viene

spesso dimenticato nella preoccupazione di trattare il conflitto e

la violenza.

Nessun paese può vantare una storia perfetta, e Israele, come

altre nazioni democratiche, ha commesso la sua quota di errori.

Ma riconoscere la propria fallibilità è una forza nazionale, non

una debolezza. E la storia israeliana può essere favorevolmente

comparata a quella di qualsiasi altro paese della regione, e anche

ben oltre la regione, in forza della sua dedizione ai valori

democratici.

Israele può essere orgoglioso della sua storia, e i suoi amici

non dovrebbero esitare a gridarlo dai tetti. Una storia iniziata

molto prima della rifondazione del moderno stato nel 1948.

Il legame del popolo ebraico con la terra d’Israele è

incontrovertibile e ininterrotto.

Un legame che illumina un arco di storia di quattromila anni.

La prova “A” di questo legame è la Bibbia ebraica. Il Libro

del Genesi, il primo dei cinque libri della Bibbia, racconta la

storia di Abramo, l’alleanza col Dio unico, e la partenza da Ur

(nell’attuale Iraq) verso Canaan, la regione corrispondente grosso

modo a Israele. Il Libro dei Numeri, il quarto libro della Bibbia,

contiene le seguenti parole: «Il Signore parlò a Mosè, e gli disse:

“Manda degli uomini ad esplorare la terra di Canaan, che sto per

dare al popolo d’Israele”». Cosa che si realizzò al termine di

quarant’anni di spostamenti degli israeliti, in cerca non solo di un

rifugio dagli egiziani, ma della Terra Promessa – quella terra che

oggi è Israele.

La prova “B” è costituita da qualsiasi libro di preghiere

ebraiche in uso lungo l’arco dei secoli ovunque nel mondo. I

riferimenti nella liturgia a Sion, la terra di Israele, sono infiniti.

E questi argomenti sono solo due tra i molti riferimenti a

questa terra e alla sua centralità per la storia ebraica e la sua

identità nazionale.

Lo stesso forte legame unisce il popolo ebraico a

Gerusalemme.

Questo legame risale ai tempi di Re Davide, il quale visse

approssimativamente tremila anni fa, stabilendo a Gerusalemme

la capitale di Israele. Da quel momento, Gerusalemme ha

rappresentato non soltanto il centro geografico del popolo

ebraico, ma anche il cuore metafisico e spirituale della sua fede e

della sua identità. Non importa dove gli ebrei preghino: essi si

rivolgeranno sempre in direzione di Gerusalemme. Davvero, la

relazione tra Gerusalemme e il popolo ebraico è un caso unico

negli annali della storia.

Gerusalemme è stata il sito dei due Templi – il primo

costruito da Re Salomone durante il decimo secolo a.e.v., e

distrutto nel 586 a.e.v. durante la conquista babilonese, e il

secondo fu costruito meno di un secolo dopo, successivamente

ampliato da Re Erode e infine distrutto dall’esercito romano nel

70 e.v..

Scrive il salmista: «Se ti dimentico, Gerusalemme, mi si

secchi la mano destra; la mia lingua si incolli al palato se smetto

di pensarti, se non dovessi ricordare Gerusalemme anche nell’ora

più felice».

In un commentario alle Scritture ebraiche si legge: «Anche

tu trovi che ci sia una Gerusalemme superiore, corrispondente

alla Gerusalemme inferiore. Per puro amore della Gerusalemme

terrestre, Dio si fece Uno sopra».

E per tremila anni al Seder di Pasqua (cena pasquale, n.d.t.)

gli ebrei hanno ripetuto le parole: «L’anno prossimo a

Gerusalemme».

Sebbene forzatamente dispersi per quasi diciannove

secoli, gli ebrei non hanno mai spento il loro ardente

desiderio per Sion e Gerusalemme.

È scritto nel libro di Isaia: «Per la causa di Sion non rimarrò

in silenzio, per la causa di Gerusalemme non resterò immobile...»

Oltre ad esprimere questa aspirazione mediante le preghiere,

gli ebrei hanno sempre vissuto in terra di Israele, e specialmente

a Gerusalemme, sovente malgrado i pericoli per la loro

incolumità.

Fin dall’Ottocento, gli ebrei hanno costituito la maggioranza

della popolazione in queste terre. Ad esempio, secondo il

Political Dictionary of the State of Israel, gli ebrei costituivano il

61,9 per cento della popolazione di Gerusalemme già nel 1892.

Il legame storico e religioso con Gerusalemme è di speciale

importanza perché alcuni arabi cercano di riscrivere la storia e

asseriscono che gli ebrei sono «occupanti stranieri» o

«colonialisti» senza reali legami con questa terra. Questi tentativi

di negare la legittimità dello Stato di Israele sono falsi in maniera

evidente e vanno mostrati per quello che sono: bugie. Peraltro

essi ignorano il fatto “sconveniente” che quando Gerusalemme fu

sotto dominio islamico (ad esempio, degli Ottomani e, più tardi,

dei giordani), fu sempre ridotta ad una palude. Non fu mai un

centro politico, religioso o economico. Ad esempio, quando

Gerusalemme fu in mani giordane dal 1948 al 1967, praticamente

nessun leader arabo la visitò, e nessuno della casa regnante dei

Saud venne dall’Arabia Saudita a pregare alla Moschea di AlAqsa in Gerusalemme Est.

Il Sionismo è la richiesta di autodeterminazione

nazionale del popolo ebraico.

Sebbene l’aspirazione alla terra della nazione ebraica risalga

a migliaia di anni addietro, come testimoniano i testi classici

ebraici, essa affonda le sue radici anche in una realtà più recente.

Teodoro Herzl, considerato il padre del moderno Sionismo,

fu un ebreo laico, un giornalista viennese che rimase sbigottito

dal chiassoso antisemitismo che corroborava l’infame “Affaire

Dreyfus” in Francia, il primo paese europeo ad estendere pieni

diritti agli ebrei, così come nel suo nativo impero austroungarico. Egli giunse alla conclusione che gli ebrei non

avrebbero mai potuto godere di piena eguaglianza come

minoranza nelle società europee, poiché la triste eredità di secoli

di antisemitismo vi era troppo profondamente radicata. Perciò,

egli chiese la creazione di uno stato ebraico, da lui stesso

descritto nella sua opera più importante Der Judenstaat (trad. it.

Lo stato ebraico, Genova 1992), pubblicato nel 1896.

La visione di Herzl fu fatta propria dal ministro degli esteri

britannico Lord Balfour, il quale, il 2 novembre del 1917, emanò

una dichiarazione:

Il governo di Sua Maestà vede con favore lo stabilirsi in Palestina di

una casa nazionale per il popolo ebraico, e compirà i suoi migliori

sforzi per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, essendo

chiaramente compreso che nulla sarà fatto che possa pregiudicare i

diritti civili e religiosi delle esistenti comunità non ebraiche in

Palestina, così come i diritti e lo status politico goduto dagli ebrei in

qualsiasi altro paese.

Nel 1922, la Lega delle Nazioni, incaricando la Gran

Bretagna di un mandato per la Palestina, riconobbe «il legame

storico del popolo ebraico con la Palestina».

L’ascesa di Adolf Hitler e la “Soluzione Finale” nazista,

guidata dalla Germania e dai suoi alleati – e facilitata dalla

diffusa complicità o dalla semplice indifferenza al destino degli

ebrei della gran parte del mondo – rivelò in tutta la sua tragica

dimensione il disperato bisogno di uno stato ebraico. (Al

riguardo, ricordiamo che il muftì di Gerusalemme Haj Amin elHusseini fu tra i più entusiastici sostenitori del genocidio nazista

del popolo ebraico.)

Solo in un tale stato, credeva il movimento sionista – e i suoi

sostenitori non ebrei – gli ebrei non avrebbero dovuto affidarsi

alla “buona volontà” degli altri per determinare il proprio

destino. Tutti gli ebrei sarebbero stati benvenuti in Israele, che

avrebbe dato loro un rifugio dalle persecuzioni o compimento al

loro “ardente desiderio di Sion”. Fu proprio quest’ultimo aspetto

che infiammò l’immaginazione di molti ebrei che, a cavallo tra

l’800 e il ‘900, si insediarono in quella che era allora una

Palestina desolata e, al riparo dalle condanne ideologiche,

guidarono la fondazione del moderno stato di Israele.

Parlando di desolazione, l’autore e umorista americano Mark

Twain visitò l’area nel 1867. Egli la descrisse così:

… [Un] paese desolato il cui suolo è ricco abbastanza, ma è quasi

per intero dato alle erbacce – un silenzio luttuoso vi si espande... Vi

è qui una desolazione a cui nessuna immaginazione può fare la

grazia di pomparvi la vita e l’azione... Non abbiamo mai visto un

essere umano lungo l’intero percorso... C’era a stento un albero o un

arbusto in tutto. Persino l’ulivo e il cactus, questi amici fedeli dei

suoli senza valore, avevano pressoché disertato il paese.

Basta un solo momento a chiunque visiti oggi Israele per

vedere le miracolose trasformazioni della terra, le foreste

amorevolmente piantate, il suolo irrigato e coltivato, e le città e i

villaggi costruiti.

Gli attuali avversari di Israele alterano maliziosamente il

significato di Sionismo – il movimento per l’autodeterminazione

del popolo ebraico – nel tentativo di presentarlo come una forza

demoniaca. Inoltre, essi cercano di descrivere l’area come un

posto ben sviluppato dagli arabi residenti, successivamente

estromessi dagli ebrei che vi erano sopraggiunti. Il loro obiettivo

principale è quello di minare la raison d’être di Israele ed isolare

lo stato dalla comunità delle nazioni.

Questo accadde, ad esempio, nel 1975, quando l’Assemblea

Generale delle Nazioni Unite, superando le strenue obiezioni dei

paesi democratici, adottò una risoluzione che etichettava il

Sionismo come “razzismo”. La risoluzione fu finalmente

abrogata nel 1991, ma l’infame menzogna riemerse nel 2001, alla

Conferenza mondiale contro il razzismo, svoltasi a Durban, nel

Sud Africa. Il blocco arabo, comunque, fallì il suo tentativo di

ottenere la condanna del Sionismo nel documento della

conferenza. In quella circostanza, molte nazioni compresero che

il conflitto tra Israele e i palestinesi è, come è sempre stato,

politico, non razziale.

Tra l’altro, questo ricorrente tentativo di marchiare il

Sionismo come razzismo è un lampante esempio di asino che dà

del somaro al bue. Le nazioni arabe formalmente definiscono se

stesse in base alla loro etnia, cioè quella araba, il che esclude

automaticamente gli altri gruppi etnici non-arabi, come i berberi

e i curdi. Lo stesso vale per la religione. L’Islam è la religione

ufficiale in tutti i paesi arabi tranne uno (il Libano), il che

determina una emarginazione forzata delle fedi non islamiche, in

particolare delle minoranze cristiane.

In quest’ambito, vale la pena di ricordare il commento

sull’antisionismo del reverendo Martin Luther King Jr.:

Che cos’è l’antisionismo? È il rifiuto opposto al popolo ebraico di

quel fondamentale diritto che noi giustamente reclamiamo per il

popolo d’Africa e per tutte le nazioni della Terra. È una

discriminazione contro gli ebrei, amici miei, perché essi sono ebrei.

In breve, questo è antisemitismo... Lasciate che queste mie parole

riecheggino nel profondo della vostra anima: quando la gente critica

il Sionismo, intende gli ebrei – non c’è da sbagliarsi al riguardo.

È importante anche sottolineare che i non ebrei non sono

stati esclusi dalla costruzione dello stato di Israele. Al contrario.

Oggi un quinto dei cittadini israeliani sono non ebrei, compreso

oltre un milione di arabi, e l’arabo è una delle lingue ufficiali

della nazione.

Inoltre, la popolazione ebraica di Israele è sempre stata

portatrice di enormi diversità nazionali, etniche, culturali e

linguistiche, che si accentuarono ancora di più a cavallo del

1980, quando Israele salvò decine di migliaia di ebrei neri

residenti in una Etiopia duramente colpita dalla siccità, e che

chiedevano di essere portati in Israele. Riporto qui l’eloquente

commento di Julius Chambers, allora direttore generale del

“N.A.A.C.P. [National Association for the Advancement of

Coloured People, n.d.t.] Fondo di difesa legale ed educazione”:

Se le vittime della carestia in Etiopia fossero state bianche,

innumerevoli nazioni avrebbero forse offerto loro un rifugio. Ma la

gente che muore ogni giorno di fame in Etiopia e in Sudan sono neri,

e in un mondo dove il razzismo è ufficialmente deplorato

virtualmente da ogni governo organizzato, solo una nazione non

Africana ha aperto le sue porte e le sue braccia. La silenziosa azione

umanitaria dello Stato di Israele, azione intrapresa senza alcun

riguardo al colore della pelle di coloro che sono stati salvati, si eleva

come una condanna del razzismo molto più concreta di tanti

semplici discorsi o risoluzioni.

Il conflitto arabo-Israeliano poteva essere evitato.

Poco dopo la sua fondazione nel 1945, le Nazioni Unite

presero ad interessarsi del futuro della Palestina mandataria,

allora sotto protettorato britannico. Una commissione dell’ONU

(UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine)

raccomandò all’Assemblea Generale una partizione della terra tra

ebrei e arabi. Nessuna delle parti avrebbe ottenuto tutto ciò che

desiderava, ma una divisione avrebbe riconosciuto che vi erano

due popolazioni – una ebraica, l’altra araba – su una terra, e che

ciascuna meritava il suo stato.

Il 29 novembre 1947, l’Assemblea Generale dell’ONU, con

un voto di 33 a favore, 13 contrari e 10 astenuti, adottarono la

Risoluzione n. 181, nota come Piano di Partizione.

L’accettazione del Piano di Partizione avrebbe significato lo

stabilirsi di due stati, ma i confinanti stati arabi e le popolazioni

arabe locali rifiutarono la proposta con veemenza. Essi

rifiutarono di riconoscere un diritto degli ebrei a qualsiasi parte

della terra e scelsero la guerra per ricacciarli fuori. Questo rifiuto

è sempre stato il nocciolo e il cuore del conflitto – allora come

oggi.

Molti paesi arabi e l’Iran, per non menzionare le

organizzazioni terroristiche palestinesi, ancora non riconoscono il

reale diritto all’esistenza di Israele, qualsiasi siano i suoi confini,

anche dopo cinquantasette anni dalla sua fondazione.

Il 14 maggio 1948 lo Stato di Israele fu fondato. Winston

Churchill comprese il suo significato:

La realizzazione di uno stato ebraico... è un evento nella storia del

mondo che non va visto nella prospettiva di una generazione o di un

secolo, ma nella prospettiva di mille, duemila o addirittura tremila

anni.

Anni dopo, il presidente John F. Kennedy offrì la sua

interpretazione del significato della rinascita di Israele quasi

1900 anni dopo la sua ultima espressione di sovranità nazionale:

Israele non è stato creato per scomparire: Israele durerà e fiorirà.

Israele è il figlio della speranza e la casa dei coraggiosi. Esso non

può essere distrutto dall’avversità né demoralizzato dal successo.

Esso porta lo scudo della democrazia e onora la spada della libertà.

Sull’argomento

della

pace,

la

Dichiarazione

della

Costituzione dello Stato di Israele include queste parole:

Noi tendiamo la nostra mano a tutti gli stati vicini e ai loro popoli in

una offerta di pace e buon vicinato, e facciamo loro appello affinché

stabiliscano legami di cooperazione e aiuto reciproco con il popolo

ebraico sovranamente insediato sulla propria terra per il bene

comune di tutti.

Tragicamente,

questa

offerta,

come

molte

altre

precedentemente fatte da leader ebrei nei mesi precedenti la

creazione dello stato, fu ignorata.

Il 15 maggio 1948 gli eserciti di Egitto, Iraq,

Giordania, Libano e Siria attaccarono il nascente

stato ebraico, allo scopo di distruggerlo.

Nel corso di questa guerra, dichiarata dalle nazioni arabe, le

popolazioni civili soffrirono, come accade in tutte le guerre. È

tuttora oggetto di controversie quanti arabi locali lasciarono

Israele perché i leader arabi glielo ordinarono fino a minacciarli

in caso di un loro rifiuto, quanti partirono per timore dei

combattimenti, e quanti furono costretti a partire dalle forze

israeliane. Ciò che rileva è che centinaia di migliaia di arabi

rimasero in Israele e divennero cittadini di questo stato.

Ma il punto centrale non va perso di vista, ovvero i paesi

arabi scatenarono questa guerra allo scopo di annientare i

650.000 ebrei del nuovo Stato di Israele, e così facendo queste

nazioni hanno sfidato il piano delle Nazioni Unite mirato a creare

i due stati: quello ebraico e quello arabo.

Il

conflitto

arabo-israeliano

ha

creato

due

popolazioni di rifugiati, non una sola.

Mentre l’attenzione del mondo è stata focalizzata sui

profughi palestinesi, il problema delle centinaia di migliaia di

ebrei costretti a lasciare i paesi arabi, divenendo rifugiati a loro

volta, è stato largamente ignorato. Molti esperti, infatti,

sostengono che l’entità delle due popolazioni interessate è molto

simile. Ma c’è stata una profonda differenza: Israele ha assorbito

immediatamente gli ebrei rifugiati, mentre i profughi palestinesi

sono stati confinati in campi e deliberatamente tenuti qui

generazione dopo generazione a causa di un calcolo politico degli

arabi e con la complicità dell’ONU.

Non esiste oggi al mondo alcun esempio comparabile

di una popolazione rifugiata trattata in maniera così

cinica.

Finora, tra tutti i paesi arabi, solo la Giordania ha esteso la

cittadinanza ai profughi palestinesi. Gli altri ventuno stati arabi,

che si estendono su vasti territori e condividono la lingua, la

religione e le radici etniche dei palestinesi, hanno rifiutato di

farlo.

Perché? Tristemente, essi sembrano aver ben poco interesse

ad alleviare le sofferenze dei rifugiati che continuano a vivere in

campi profughi spesso davvero squallidi. Piuttosto, essi vogliono

nutrire l’odio nei confronti di Israele, e così usano i rifugiati

come un’arma chiave nella loro incessante guerra contro Israele.

Tra l’altro – solo per dare una percezione di come i

palestinesi sono trattati nel mondo arabo – il Kuwait espulse

sommariamente oltre 300.000 palestinesi che lavoravano da anni

nel paese (ma a cui non venne mai dato il passaporto kuwaitiano)

quando Yasser Arafat sostenne l’invasione di Saddam Hussein

che scatenò la Guerra del Golfo 1990-91. I palestinesi furono

tutti visti come una potenziale quinta colonna. Si elevò a stento

qualche lieve protesta da parte degli altri paesi arabi per quella

che fu l’espulsione di una intera comunità di palestinesi. E potrà

sembrare difficile a credersi, ma il Libano, che per decenni è

stato casa di diverse centinaia di migliaia di palestinesi, ha

impedito loro con apposite leggi di operare in numerosi settori

professionali.

La storia dei rifugiati ebrei provenienti dai paesi

arabi per sfortuna non è stata raccontata a dovere.

Quando è sorta la questione dei rifugiati ebrei, i portavoce

arabi hanno spesso finto di ignorarla, oppure hanno strenuamente

sostenuto che gli ebrei vivevano bene sotto il dominio islamico,

contrariamente a quanto accadeva nell’Europa cristiana. In

qualche circostanza hanno argomentato, con falsa ingenuità, che

gli arabi, per definizione, non possono essere antisemiti perché,

come gli ebrei, sono semiti.

È vero che non vi è mai stato l’equivalente dell’Olocausto

nell’esperienza ebraica in terra islamica, ed è anche vero che vi

sono stati periodi di cooperazione ed armonia, ma occorre

raccontare tutta la storia. Gli ebrei non hanno mai goduto di

uguali diritti dei mussulmani in paesi sotto dominio islamico; ci

sono sempre state precise norme di comportamento per gli ebrei

(come per i cristiani) da cittadini di seconda classe. Le violenze

contro gli ebrei non erano sconosciute nel mondo islamico.

Per citare solo un esempio del destino degli ebrei nei paesi

arabi, gli ebrei vissero ininterrottamente in Libia sin dai tempi dei

Fenici, ovvero da molto tempo prima che gli arabi arrivassero

dalla penisola arabica, portando l’Islam nel nord Africa e

insediandosi – occupando? – terre già abitate tra l’altro dalle

popolazioni indigene dei Berberi.

La gran parte dei 40.000 ebrei libici dovette partire tra il

1948 e il 1951, in seguito ai pogroms verificatisi il 1945 e il

1948. Nel 1951 la Libia divenne un paese indipendente.

Nonostante le garanzie costituzionali, agli ebrei rimasti nel paese

fu negato il diritto di voto, di ricoprire uffici pubblici, di ottenere

un passaporto libico, di supervisionare i loro affari comunitari o

acquistare nuove proprietà. Dopo il terzo pogrom del 1967, ai

residui 4.000 ebrei libici fu concesso di partire con solo una

valigia e l’equivalente di 50 dollari. Nel 1970 il governo libico

promulgò una serie di leggi relative alla confisca dei beni degli

ebrei esiliati e emanò delle obbligazioni a risarcimento, pagabili

entro quindici anni. Ma il 1985 giunse e trascorse, e non fu

pagato alcun risarcimento. Il governo fece invece distruggere i

cimiteri ebraici, usando le pietre tombali per pavimentare nuove

strade, in base ad una calcolata strategia mirata a cancellare le

vestigia della storica presenza ebraica nel paese.

Si stima una presenza di circa 750.000 ebrei nei paesi arabi

nel 1948, l’anno della fondazione di Israele; oggi ne sono rimasti

appena 6.000, la gran parte dei quali residente in Marocco e

Tunisia.

Dov’era la simpatia araba per il popolo palestinese

tra il 1948 e il 1967?

Con gli accordi inerenti l’armistizio che pose fine alla

Guerra d’Indipendenza di Israele, la Striscia di Gaza passò nelle

mani

dell’Egitto.

Piuttosto

che

conferire

sovranità

alle

popolazioni arabe locali e ai palestinesi che vi si erano rifugiati,

le autorità egiziane imposero un regime militare. Nel frattempo,

la West Bank e Gerusalemme Est furono governate dalla

Giordania. Anche in questo caso nulla fu fatto al fine della

creazione di uno stato indipendente palestinese; al contrario, la

Giordania si annetté il territorio con un’azione riconosciuta solo

da due nazioni nel mondo, ovvero Gran Bretagna e Pakistan.

Fu durante questo periodo, e precisamente nel 1964, che fu

fondata l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina

(OLP). Il suo scopo non era la creazione di uno stato sulle terre

sotto l’autorità egiziana e giordana, ma piuttosto l’eliminazione

di Israele e la fondazione di uno stato arabo palestinese

sull’intera area.

L’articolo 15 della Carta dell’OLP definisce chiaramente il

suo scopo:

La liberazione della Palestina, dal punto di vista arabo, è un dovere

nazionale per respingere il Sionismo, l’invasione imperialista della

grande madrepatria araba e per purgare la presenza Sionista dalla

Palestina.

Negli anni seguenti, il terrorismo targato OLP raggiunse

l’apice della sua mortale violenza, focalizzata su obiettivi

israeliani, americani, europei ed ebraici. Furono bersaglio dei

terroristi: scolari, atleti olimpionici, diplomatici, passeggeri di

aeroplani, e persino un turista in crociera costretto su una sedia a

rotelle.

Come giunse Israele in possesso di West Bank,

Golan, Striscia di Gaza, Penisola del Sinai e di

Gerusalemme Est, inclusa la Città Vecchia?

Tutt’oggi molte persone si riferiscono istintivamente ai

“territori occupati” senza neppure chiedersi come queste aree

siano pervenute nelle mani di Israele nel 1967.

Anche in questo caso c’è nel mondo arabo chi tenta di

riscrivere la storia e imputa ad Israele un preteso espansionismo,

ma i fatti sono chiari. Ecco una rapida cronologia dei principali

eventi che portarono alla Guerra dei Sei Giorni:

Il 16 maggio 1967 Radio Cairo annunciò: «L’esistenza di

Israele è durata troppo a lungo. È giunta l’ora della battaglia in

cui noi distruggeremo Israele». Lo stesso giorno l’Egitto chiese il

ritiro delle truppe dell’ONU di stanza in Gaza e Sharm el-Sheikh

fin dal 1957. Tre giorni dopo l’ONU, a sua eterna vergogna,

annunciò che avrebbe esaudito la richiesta egiziana.

Il 19 maggio Radio Cairo affermò: «Questa è la nostra

occasione, arabi, per infliggere a Israele un colpo mortale di

annientamento...»

Il 23 maggio il Presidente egiziano Gamal Abdel Nasser

dichiarò la sua intenzione di bloccare lo stretto di Tiro alle navi

israeliane, per colpire i commerci vitali di Israele verso l’Asia e

l’Africa dell’Est. Israele replicò che, per le leggi internazionali,

ciò costituiva un casus belli, un atto di guerra.

Il 27 maggio Nasser disse: «il nostro obiettivo principale è la

distruzione di Israele».

Il 30 maggio il re di Giordania Hussein collocò le forze

giordane sotto il controllo egiziano. Truppe egiziane, irachene e

saudite furono inviate in Giordania.

Il 1 giugno il leader iracheno espresse il suo pensiero: «Noi

siamo risoluti, determinati e uniti per raggiungere il nostro chiaro

scopo di cancellare Israele dalla mappa».

Il 3 giugno Radio Cairo salutò l’imminente guerra santa

islamica.

Il 5 giugno Israele, circondato da forze arabe notevolmente

più numerose e pesantemente armate, pronte ad attaccare in

qualsiasi momento, lanciò un attacco preventivo.

In sei giorni Israele sconfisse i suoi nemici e conquistò

nuove terre lungo i fronti egiziano, giordano e siriano.

Israele fece strenui – e documentati – sforzi, attraverso i

canali dell’ONU, al fine di persuadere re Hussein a restare fuori

dalla guerra. Diversamente da Egitto e Siria, la cui ostilità verso

Israele era irremovibile, la Giordania aveva tranquillamente

cooperato con Israele, di cui condivideva la preoccupazione per

l’ostilità dei disegni palestinesi. Anni dopo, re Hussein riconobbe

pubblicamente che la sua decisione di entrare nella guerra del

1967, in seguito alla quale perse il controllo della West Bank e di

Gerusalemme Est, fu uno dei più grossi errori da lui commessi.

Un’altra occasione di pace perduta.

Poco dopo la Guerra dei Sei Giorni, Israele manifestò il suo

desiderio di dare terra in cambio di pace con i suoi vicini arabi.

Mentre Israele non era preparato a cedere la parte Est di

Gerusalemme – che conteneva i luoghi più sacri di Israele e che,

in lampante violazione dei termini dell’accordo di armistizio

israelo-giordano, erano stati interamente off limits per Israele per

quasi diciannove anni (mentre la Giordania dissacrava 58

sinagoghe nel Quartiere Ebraico della Città Vecchia e il mondo

rimaneva in silenzio) – era però pronto a cedere i territori

conquistati nel quadro di un accordo generale. Ma l’apertura di

Israele fu rifiutata seccamente. Una inequivocabile risposta

giunse da Karthoum, la capitale del Sudan, dove i leader arabi

riuniti in conferenza annunciarono la loro risoluzione il 1

settembre 1967, contenente tre no: «No alla pace, no al

riconoscimento e no al negoziato con Israele».

Nel novembre del 1967 il Consiglio di Sicurezza

dell’ONU adottò la risoluzione n. 242

Questa risoluzione, spesso citata nelle discussioni inerenti il

conflitto arabo-israeliano come base per la sua soluzione, non

viene sempre riportata con precisione. La risoluzione sottolinea

«l’inammissibilità dell’acquisizione di territorio mediante la

guerra e il bisogno di lavorare per una giusta e durevole pace in

cui ciascuno [il corsivo è nostro, n.d.r.] Stato dell’area possa

vivere in sicurezza».

Più avanti essa chiede il «ritiro delle forze armate israeliane

da territori occupati nel recente conflitto», ma deliberatamente

omette l’uso dell’articolo “i” prima della parola “territori”.

L’allora ambasciatore degli Stati Uniti presso l’ONU, Arthur

Goldberg, notò che questa fu una omissione intenzionale,

affinché la sistemazione finale potesse permettere, sulla base di

non specificati confini, quegli aggiustamenti necessari alla

sicurezza di Israele. Ad esempio, prima della Guerra dei Sei

Giorni del 1969, il punto più stretto dello Stato di Israele –

appena a nord di Tel Aviv, la sua città più grande – si estendeva

per appena nove miglia.

La risoluzione includeva anche un appello a porre termine

«ad ogni richiesta e stato di belligeranza e al rispetto e al

riconoscimento della sovranità, dell’integrità territoriale e

dell’indipendenza politica di ogni Stato nell’area e al loro diritto

di vivere in pace dentro confini sicuri e riconosciuti, liberi da

minacce o atti di forza».

E, non ultimo, essa «afferma inoltre la necessità (a) di

garantire la libertà di navigazione lungo le rotte internazionali

dell’area; (b) di dare una giusta soluzione al problema dei

profughi [Notare come l’assenza di specificità dell’espressione

“problema dei profughi”, permette più di una interpretazione su

quante siano le popolazioni rifugiate. N.d.r.]; e (c) garantire

l’inviolabilità e l’indipendenza politica di ogni Stato nell’area,

attraverso

misure

comprendenti

la

creazione

di

zone

demilitarizzate».

Il 22 ottobre 1973 – durante una nuova guerra dichiarata

dagli arabi, che divenne nota come Guerra di Yom Kippur poiché

ebbe inizio nel corso del giorno più sacro all’ebraismo – il

Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottò la Risoluzione n. 338.

La misura chiedeva il cessate il fuoco, l’applicazione della

Risoluzione n. 242 nella sua interezza, e l’avvio di un dialogo tra

le parti coinvolte. Le Risoluzioni nn. 242 e 338 sono

normalmente citate insieme riguardo qualsiasi colloquio di pace

arabo-israeliano.

Gli

insediamenti

diventano

argomento

di

contestazione

Ciò è fuor di dubbio, però anche questo aspetto, come

qualunque altro del conflitto arabo-israeliano, ha alle spalle

molto di più.

Dopo la vittoria di Israele nella guerra del 1967, e una volta

divenuto chiaro che i paesi arabi non erano interessati a

negoziare la pace, Israele, guidato da una coalizione laburista,

comincia a incoraggiare la costruzione di insediamenti, o nuove

comunità, sulle terre conquistate. Questa pratica fu accelerata

durante il governo guidato dal Likud, dopo il 1977.

Qualsiasi opinione si possa avere sugli insediamenti, è

importante comprendere i motivi che hanno spinto Israele a

perseguire questa politica:

(a) Israele sostiene che la terra era oggetto di disputa – sia

gli arabi che gli ebrei la reclamavano – e poiché non esisteva

alcuna autorità sovrana, gli israeliani avevano lo stesso diritto ad

insediarvisi dei palestinesi (i quali non avevano mai avuto un

proprio stato su questi territori);

(b) sono esistite comunità ebraiche nella West Bank molto

prima del 1948, ad esempio in Hebron e in Gush Etzion, dove

nell’arco del 1900 gli arabi hanno compiuto numerosi massacri,

uccidendo un gran numero di ebrei;

(c) la West Bank, secondo la Bibbia ebraica rappresenta la

culla della civiltà ebraica, e alcuni ebrei, guidati dalla fede e dalla

storia, erano ansiosi di riallacciare tali legami;

(d) il governo israeliano riteneva che alcuni insediamenti

potevano essere utili ai fini della sicurezza, data la loro

importanza geografica e soprattutto topografica in quest’area

piuttosto ristretta;

(e) molti ufficiali israeliani ritenevano che la costruzione

degli insediamenti, determinando uno stato di fatto, avrebbe

potuto avvicinare il giorno in cui i palestinesi, comprendendo che

il tempo non era necessariamente dalla loro parte, avrebbero

parlato di pace.

Allo stesso tempo, i sondaggi hanno frequentemente rilevato

che la maggioranza degli israeliani concorda sul fatto che

qualsiasi accordo di pace con i palestinesi comporterà

necessariamente lo smantellamento di molti degli insediamenti,

sebbene non tutti. Quegli insediamenti che oggi sono

sostanzialmente delle città e che sono più vicine a Gerusalemme

e altre aree adiacenti ai confini del 1967, saranno verosimilmente

tenuti da Israele in qualsiasi accordo di pace.

È importante sapere che la linea del 1967 non è mai stata un

vero e proprio confine riconosciuto internazionalmente, ma

piuttosto una linea di armistizio che marcava le posizioni sul

campo alla fine della Guerra di Indipendenza di Israele del 1949.

Gli Stati Uniti hanno di recente riconosciuto questo fatto di

importanza critica quando il Presidente George W. Bush scrisse

al Primo Ministro Ariel Sharon, il 14 aprile del 2004, che «è

irrealistico aspettarsi che lo status finale derivante dai negoziati

sarà il pieno e completo ritorno alle linee dell’armistizio del

1949».

Le possibilità di pace

Nel 1977 per la prima volta un esponente del Likud,

Menachem Begin, divenne primo ministro. Fatto che non impedì

al presidente egiziano Anwar Sadat di compiere quello stesso

anno il suo storico viaggio in Israele e di tenere un discorso alla

Knesset, il parlamento israeliano. Si realizzò uno straordinario

percorso di pace, tra gli alti e bassi inevitabili in una così difficile

negoziazione.

Nel settembre 1978 furono formulati gli Accordi di Camp

David, i quali fornivano una solida struttura per una pace

complessiva, compresa una proposta relativa ad un autogoverno

limitato per i palestinesi (proposta che fu rifiutata dai

palestinesi). Sei mesi più tardi fu firmato l’accordo di pace che

pose termine a trentuno anni di stato di guerra tra Israele ed

Egitto.

Fu un notevole momento della storia. Sadat (che per gran

parte della sua vita aveva manifestato la sua virulenza antisemita

e anti-israeliana, oltre ad essere stato l’ispiratore dell’attacco a

sorpresa egiziano – condotto insieme alla Siria – contro Israele,

che diede luogo alla Guerra di Yom Kippur del 1973) si accordò

con Begin, il capo di una coalizione israeliana di destra, per

aprire un nuovo capitolo delle relazioni arabo-israeliane. Era la

prova che con la volontà, il coraggio e la lungimiranza tutto era

possibile.

Ma tutti gli altri paesi arabi, ad eccezione del Sudan (guidato

allora da una leadership molto più moderata di quella attuale) e

dell’Oman, interruppero le relazioni diplomatiche con l’Egitto in

segno di protesta contro la pace. Finché nel 1981 il leader

egiziano fu assassinato da membri della Jihad islamica egiziana,

che più tardi sarebbero diventati “fratelli in arme” di Osama bin

Laden e della sua rete terroristica Al-Qaeda.

Da parte sua, Israele restituì all’Egitto la vasta distesa del

Sinai (approssimativamente 23.000 miglia quadrate, più del

doppio dell’intera superficie di Israele), la quale avrebbe fornito

una zona cuscinetto tra Egitto e Israele di fondamentale

importanza strategica. Israele restituì anche i notevoli campi

petroliferi che aveva scoperto nel Sinai, un grande sacrificio per

un paese privo in pratica di risorse naturali. Israele chiuse

importanti basi che aveva costruito per la sua aviazione e,

nonostante il forte sostegno di Begin agli insediamenti, smantellò

queste enclavi nel Sinai.

Così facendo, Israele dimostrò la sua inestinguibile sete di

pace, la sua volontà di correre rischi concreti e di compiere serie

rinunce, e la sua scrupolosa determinazione nel rispettare i

termini degli accordi. Nella storia moderna, quale altro paese

dopo aver vinto una guerra per la propria stretta sopravvivenza,

avrebbe rinunciato alla terra conquistata e ad altri fondamentali

assetti strategici per raggiungere la pace?

Israele e la Giordania strinsero uno storico accordo

di pace nel 1994.

Questi furono negoziati molto più semplici rispetto a quelli

con l’Egitto, poiché Israele e Giordania godevano già di buoni,

seppur taciti, legami basati sulla sovrapposizione del reciproco

interesse nazionale a fronteggiare i palestinesi. (I giordani

temevano le ambizioni territoriali dei palestinesi allo stesso modo

degli israeliani.)

Israele dimostrò ancora una volta la sua profonda

aspirazione alla pace e la sua disponibilità a compiere i passi

necessari a raggiungerla, compreso l’aggiustamento dei confini e

la condivisione delle risorse idriche reclamata da Amman.

Il 26 ottobre 1994, il primo ministro israeliano Yitzhak

Rabin e re Hussein di Giordania firmarono un formale trattato di

pace a Wadi Araba sul confine israelo-giordano. Rabin lo definì

«la pace dei soldati e la pace degli amici».

Spinti dagli esempi dell’Egitto prima e della Giordania poi,

altri paesi arabi cominciarono ad instaurare relazioni con Israele.

Il più disponibile tra questi fu la Mauritania, che divenne il terzo

stato arabo a stabilire relazioni diplomatiche formali con Israele.

Altri ancora, come Marocco, Oman, Qatar e Tunisia, pur non

offrendo pieno riconoscimento, avviarono aperte relazioni

politiche ed economiche. E anche altri paesi arabi hanno

sviluppato punti di contatto con Israele che hanno portato ad una

varietà di risultati, pur scegliendo i canali della non ufficialità

finché, sostengono, non sarà raggiunto un più generale e

complessivo accordo di pace tra Israele e i suoi vicini.

Ancora

un’opportunità

di

pace

rifiutata

dai

palestinesi nel 2000-2001.

Quando Ehud Barak divenne primo ministro nel 1999,

annunciò un’ambiziosa agenda. Il leader del centrosinistra

israeliano affermò che avrebbe tentato di arrivare alla storica fine

del conflitto con i palestinesi nell’arco di tredici mesi, ripartendo

da dove erano giunti i suoi predecessori, sulla base di quanto

stabilito dalla Conferenza di Madrid del 1991, i primi colloqui di

pace dopo gli accordi di Camp David, e dagli Accordi di Oslo del

1993, i quali produssero una Dichiarazione di Principi congiunta

tra Israele e i palestinesi. Così formulata, l’agenda di Barak

andava oltre ciò che in Israele chiunque avrebbe pensato

possibile

concedere

nella

volontà

di

raggiungere

un

compromesso nell’interesse della pace.

Con il sostegno attivo dell’amministrazione Clinton, Barak

spinse il processo di pace più lontano e più veloce che poteva e,

per raggiungere l’accordo, egli fece nuove e importanti

concessioni anche su una questione infinitamente sensibile come

quella di Gerusalemme. Ma ugualmente, Barak e Clinton

fallirono. Arafat non era pronto ad avviare il processo di pace e di

farlo funzionare.

Piuttosto che spingere avanti quei colloqui che avrebbero

portato alla creazione del primo stato palestinese, con la sua

capitale in Gerusalemme Est, Arafat andò via dopo aver

assurdamente provato a convincere il presidente Clinton che non

vi erano legami storici tra Gerusalemme e gli ebrei, ed aver

lanciato la richiesta-bomba del riconoscimento di un cosiddetto

“diritto al ritorno” dei rifugiati palestinesi e di generazioni di loro

discendenti. Arafat sapeva sicuramente che ciò rappresentava la

rottura immediata delle trattative, poiché nessun governo

israeliano avrebbe mai potuto concedere a milioni di palestinesi

di insediarsi in Israele e, in tal modo, cancellare completamente il

carattere ebraico dello stato.

Tragicamente, Arafat rivelò la sua incapacità, la sua

mancanza di volontà, o entrambe, a raggiungere la

pace al tavolo dei negoziati. Egli preferì invece

tornare ad un modello a lui più familiare: parlare di

pace all’occasione, e allo stesso tempo incoraggiare

in maniera sistematica il terrorismo.

Arafat comprese che l’immagine mediatica di un Israele

pesantemente armato che affronta in strada i palestinesi, inclusi

quei bambini da questi cinicamente spediti in prima fila, avrebbe

lavorato a suo vantaggio. Israele sarebbe stato spinto nel ruolo

dell’aggressore e dell’oppressore, i palestinesi in quello delle

vittime calpestate.

Non sarebbe passato molto tempo, secondo i suoi calcoli,

prima che il mondo arabo denunciasse rabbiosamente Israele, che

i paesi non allineati rispondessero con lo stesso seme, che gli

europei richiedessero ulteriori urgenti concessioni da Israele per

placare i palestinesi, che i gruppi internazionali per i diritti umani

accusassero Israele di usare una forza eccessiva, e che il mondo,

afflitto come sempre dalla memoria corta, dimenticasse che il

leader palestinese aveva appena rifiutato un’occasione senza

precedenti per stringere un accordo di pace.

Arafat non si sbagliava del tutto. Molti media, molti governi

europei e la maggioranza delle organizzazioni umanitarie

interpretarono il ruolo che lui aveva ritagliato per loro. Fu solo

dopo la sua morte, avvenuta nel 2004, che alcuni tra questi (e

solo alcuni) finalmente compresero quanto e in che modo erano

stati ingannati dall’astuto e corrotto leader di cui essi avevano

inesplicabilmente scelto di fidarsi, e persino di rendere

romantico.

È probabile inoltre che i calcoli di Arafat confidassero

nell’adozione di una linea più dura nei confronti di Israele sia da

parte di Washington, come conseguenza delle pressioni di Egitto

e Arabia Saudita, due paesi arabi di grande peso nella visione del

mondo dei politici americani, sia da parte dell’Unione Europea. E

c’era la possibilità, a lungo andare, che Israele, un paese giovane,

cominciasse a stancarsi della lotta e del pedaggio quotidiano di

vittime civili e militari, dell’impatto negativo sul morale e sulla

psiche della nazione – per non parlare della sua economia – e del

potenziale crescente isolamento internazionale.

Ma Arafat sbagliò grossolanamente i suoi calcoli. Israele

non si stancò: resse la corsa. E gli Stati Uniti, vicini ad Israele,

riconoscendo e smascherando Arafat per quello che era,

rifiutarono di avere ulteriori colloqui con lui.

Cosa ci si aspetta esattamente che Israele faccia per

garantire la sicurezza dei suoi cittadini? Cosa

farebbero gli altri stati in una situazione simile?

Forse i recenti attentati in Gran Bretagna, Egitto, Indonesia,

Marocco, Russia, Spagna, Tunisia, Turchia, Stati Uniti e così via,

hanno aiutato il mondo a comprendere la vera natura della

minaccia terroristica che Israele ha dovuto affrontare e la base

razionale dell’inflessibile risposta israeliana.

Inflessibile, sì, ma anche misurata. La verità è che Israele,

data la sua forza militare, avrebbe potuto infliggere un colpo

molto più devastante ai palestinesi, ma ha scelto di non farlo per

molteplici

umanitarie.

ragioni

diplomatiche,

politiche,

strategiche

e

Jenin è un esempio perfetto. Sebbene i portavoce palestinesi

si affrettarono a condannare l’operazione militare israeliana del

2002 in questa città della West Bank, definendola come un

“massacro”, in realtà Israele scelse il metodo molto più rischioso

di entrare in città in cerca dei covi dei terroristi proprio allo

scopo di evitare vittime civili tra i palestinesi. Come risultato,

Israele subì la perdita di ventitre giovani soldati e dall’altra parte

morirono una cinquantina di palestinesi armati. L’alternativa di

Israele poteva essere quella di attaccare Jenin via aria, allo stesso

modo in cui gli aerei da combattimento della NATO

bombardarono Belgrado nel 1990, ma ciò avrebbe causato delle

uccisioni indiscriminate, cosa che Israele tenta disperatamente di

evitare.

È interessante che molti tra coloro che in Occidente criticano

Israele per la sua tattica nel trattare il terrorismo, stanno ora

adottando quegli stessi metodi, compreso il rafforzamento

dell’intelligence, la sorveglianza, l’infiltrazione e la prevenzione.

A giudicare dall’analisi delle pubblicazioni antiterrorismo

diffusesi

globalmente,

non

sembra

che

“contenimento”,

“dialogo”, “compromesso” e “comprensione” facciano parte del

vocabolario corrente adoperato nei confronti di chi ci attacca; né

dovrebbero esserlo, ma queste erano alcune delle molte parole

offerte non tanto tempo fa come consiglio a Israele dalla

comunità internazionale per trattare la minaccia terroristica.

In ultima analisi, sebbene Israele goda di una superiorità

militare, Gerusalemme comprende che questo non è un conflitto

che può essere vinto esclusivamente sul campo di battaglia. Più

semplicemente, nessuna delle due parti si appresta a sparire.

Questo conflitto può essere risolto solo al tavolo della pace, se e

quando i palestinesi comprenderanno alla fine che hanno

dissipato oltre mezzo secolo di storia e numerose opportunità per

costruire uno stato accanto ad Israele, non al suo posto.

L’aspetto forse più controverso della politica

israeliana è la barriera difensiva – o di sicurezza –

attualmente in costruzione, definita falsamente dai

suoi oppositori “muro”.

Sono tre le cose che, in particolare, dovrebbero essere

ricordate.

Primo,

la

barriera

ha

dimostrato

di

ridurre

drasticamente la capacità dei terroristi palestinesi di entrare nei

centri abitati israeliani e causarvi devastazioni e stragi. Secondo,

la barriera fu costruita in conseguenza di una reiterata attività

terroristica: sono stati rilevati oltre 25.000 tentati attacchi contro

Israele da parte di gruppi o di singoli palestinesi solo negli ultimi

cinque anni. Terzo, la barriera può essere spostata in qualsiasi

direzione, o anche smantellata, ma le vite delle vittime innocenti

del terrore non potranno mai più essere restituite.

Gaza è un test delle reali intenzioni palestinesi

Il disimpegno di Israele da Gaza, frutto della mente del

primo ministro Sharon, non soltanto fornisce un potenziale nuovo

punto di partenza del processo di pace, ma dà anche ai

palestinesi, sotto la leadership del presidente dell’Autorità

Palestinese Mahmoud Abbas, una storica opportunità per darsi un

autogoverno. Cominceranno i palestinesi a costruire una società

civile e pacifica priva dell’endemica corruzione, violenza e

anarchia così diffuse in passato o Gaza finirà per diventare una

zona franca per i terroristi e i loro amici? Aspireranno a costruire

uno stato modello che possa vivere pacificamente accanto ad

Israele oppure useranno Gaza come una nuova piattaforma per

lanciare missili e organizzare attacchi terroristici contro i vicini

israeliani?

Un test chiave per la leadership del presidente Abbas è la

sfida posta dai gruppi terroristici operanti all’interno della società

palestinese. La nuova leadership palestinese ha condannato a

volte gli attacchi portati da questi gruppi, ma solo raramente li ha

affrontati in maniera diretta, e non ha mai tentato di disarmarli.

Senza agire su questo fronte, le possibilità di andare avanti con

successo

lungo

il

cammino

della

pace

diminuiscono

drammaticamente. Inoltre, l’Autorità Palestinese non potrà mai

stabilire la sua autorità se gruppi armati si permettono il lusso di

operare sia come fazioni politiche sia come milizie armate.

In particolare, Hamas e Jihad islamica, due gruppi radicali

sulla lista delle organizzazioni terroristiche stilata da Stati Uniti

ed Unione Europea, hanno operato con relativa impunità nelle

aree sotto il controllo palestinese. Lo stesso vale per Hezbollah.

Ciascuno di questi tre gruppi ha legami operativi e finanziari con

l’Iran e la Siria.

Vi è un altro punto importante. Se, dopo gli Accordi di Oslo

del 1993, l’Autorità Palestinese avesse iniziato a introdurre i

valori della tolleranza e della coesistenza negli studi scolastici,

forse la generazione di giovani attentatori suicidi a cui abbiamo

assistito in anni recenti avrebbe potuto agire diversamente.

Invece costoro sono stati nutriti con una ferrea dieta a base di

incitamento, odio, diffamazione e demonizzazione degli ebrei,

dell’ebraismo, di Israele e del Sionismo. Sono stati spinti a

credere che non può esserci più alta chiamata per gli arabi e per i

mussulmani

di

quel

cosiddetto

“martirio”

finalizzato

all’uccisione del maggior numero possibile di quegli odiati ebrei

“figli di scimmie e maiali”, come sono regolarmente definiti da

alcuni portavoce.

E questi insegnamenti sono stati rinforzati dalla grancassa

dell’odio suonata nelle moschee duranti i sermoni del venerdì,

dalla popolarità di libri notoriamente antisemiti come il Mein

Kampf e i Protocolli dei Savi di Sion, e dall’impiego dei media

palestinesi come megafoni per l’incitamento all’odio. Quando le

scuole, i media e le moschee palestinesi fermeranno questa

inondazione

di

antisemitismo

e

antisionismo,

allora

aumenteranno le possibilità di gettare le basi di una vera pace.

Nonostante le dichiarazioni della propaganda palestinese,

non esiste nulla di comparabile da parte israeliana. Quando

solitarie voci israeliane adottano un linguaggio estremista (o

azioni) la società israeliana le condanna velocemente, non le

idolatra.

Israele è una democrazia che pensa e si comporta

come una democrazia

Non è sempre facile però essere democratici e gestire le

difficili situazioni che Israele si trova ad affrontare. Ma mentre

Israele riceve la sua quota di critiche per i suoi presunti metodi

pesanti, i palestinesi, a dispetto della loro stridente retorica,

comprendono meglio di chiunque altro che sono proprio i valori

democratici e il ruolo delle leggi di Israele a costituire il

probabile tallone di Achille della nazione. I palestinesi sanno,

anche se non lo ammettono pubblicamente, che il sistema

democratico pone ostacoli e limiti alle opzioni politiche di

Israele.

Essi sanno che Israele è basato su un sistema politico

multipartitico e che questi partiti necessitano di differenziarsi

l’uno dall’altro per avere una possibilità di successo elettorale.

Infatti, i partiti includono qualsiasi punto di vista, dall’estrema

sinistra all’estrema destra, dai laici ai religiosi, dagli ebrei russi

agli arabi. Al riguardo, gli arabi israeliani attualmente detengono

circa il dieci percento dei seggi alla Knesset e alcuni di questi

parlamentari si sono apertamente schierati in questo conflitto con

i nemici di Israele.

Essi sanno che l’opinione pubblica in Israele ha la sua

importanza e i suoi effetti politici.

Essi sanno che Israele gode di una stampa libera e

indagatrice.

Essi

sanno

che

Israele

possiede

una

magistratura

indipendente che occupa un posto di rispetto nella vita della

nazione, e che non ha esitato ad annullare le decisioni del

governo, anche militari, quando sono sembrate incoerenti con lo

spirito o la lettera delle leggi israeliane.

Essi sanno che Israele ha una prospera società civile e

numerosi gruppi per i diritti umani che operano in maniera

obiettiva e imparziale.

Essi sanno che Israele protegge la libertà di culto di tutte le

comunità religiose, fino al punto di impedire agli ebrei di pregare

al Monte del Tempio, il luogo più sacro all’ebraismo, allo scopo

di evitare tensioni con i fedeli islamici delle due moschee

costruite su quel luogo molto più tardi. Infatti, a partire dalla

Guerra dei Sei Giorni del 1967, Israele ha ceduto l’autorità

sull’area al Waqf, l’autorità religiosa islamica. Possiamo fare il

confronto con quello che è successo ai luoghi santi ebraici una

volta in mani arabe?

Essi sanno che Israele, basato sui principi che stanno al

cuore delle tradizioni ebraiche, attribuisce grande importanza alle

norme etiche e morali di comportamento, anche quando, a volte,

non riesce ad essere all’altezza di esse.

E infine essi sanno che esistono restrizioni auto-imposte al

comportamento di Israele proprio perché Israele è uno stato

democratico, e perché, in ultima analisi, il suo governo è

espressione della volontà del popolo.

Se solo il Medio Oriente rassomigliasse all’Europa!

Chi non auspicherebbe una soluzione pacifica del conflitto e

l’instaurazione di una cooperazione regionale? Quando è stata

l’ultima volta che una nazione democratica ha lanciato un attacco

militare contro un’altra democrazia? Per sfortuna, la democrazia

è un lusso molto raro in Medio Oriente.

I palestinesi sanno che l’ultimo presidente siriano Hafez elAssad trattò con i fondamentalisti islamici uccidendone un

numero stimato tra 10.000 e 20.000 in Hama, e spianando la città

per dare un inequivocabile messaggio agli altri fondamentalisti

del paese.

Essi sanno come l’ex presidente Saddam Hussein gestì la

questione dei curdi usando gas venefici per ucciderne decine di

migliaia, e distruggendo centinaia di villaggi curdi.

Essi sanno come l’Arabia Saudita reagì al sostegno dato a

Saddam Hussein dallo Yemen durante la Guerra del Golfo del

1990-91. Nel giro di una notte il governo espulse dal paese

600.000 yemeniti.

Ed essi sanno come l’Egitto ha trattato i suoi radicali

islamici, al riparo dai radar dei media, senza fanfare. Migliaia di

questi estremisti sono stati uccisi o detenuti in prigione senza

neppure il dovuto processo.

I palestinesi contano sul fatto che Israele non seguirà alcuno

di questi esempi. Il che è la forza di Israele come democrazia,

anche se ciò comporta un prezzo. I palestinesi cercano di trarre

vantaggio da ciò. Ma essi hanno commesso un errore

fondamentale: hanno sottovalutato la volontà di Israele di

sopravvivere.

Gli israeliani vogliono la pace disperatamente.

Allo stesso tempo però, la pace a qualunque costo

non è pace.

Gli israeliani vogliono smettere di preoccuparsi delle bombe

sugli autobus e nei mercati. Essi vogliono mettere fine alle

sepolture dei loro figli, vittime del terrore o di scontri militari. In

breve, essi vogliono condurre vite normali, ed hanno dimostrato

più volte la loro disponibilità ad arrivare a lungimiranti, e persino

potenzialmente rischiosi, compromessi alla ricerca della pace.

Gli israeliani, comunque, hanno imparato la dolorosa lezione

della storia.

La pace senza confini sicuri e difendibili può significare il

suicidio nazionale. E chi può sapere meglio dei cittadini di

Israele, gran parte dei quali sopravvissuti all’Olocausto e rifugiati

dalle terre comuniste e dall’estremismo arabo, quanto pericoloso

può essere abbassare la guardia troppo rapidamente, troppo

facilmente?

Possono gli israeliani semplicemente ignorare gli appelli

dell’Iran all’annientamento di Israele e la sua domanda di

acquisizione di armi di distruzione di massa, l’ospitalità data

dalla Siria ai gruppi terroristici decisi a distruggere Israele, gli

arsenali di Hezbollah pieni di migliaia di missili a corto raggio

dislocati nel Libano meridionale e capaci di raggiungere la parte

settentrionale di Israele, e gli orripilanti appelli a compiere

attacchi suicidi contro Israele lanciati in Gaza e nella West Bank?

Il nostro mondo non è stato affatto gentile con gli ingenui, i

creduloni e gli illusi. A dispetto dei dubbiosi del tempo, Adolf

Hitler intendeva esattamente quello che diceva quando scrisse il

Mein Kampf, Saddam Hussein intendeva esattamente quello che

diceva quando insisteva che il Kuwait era una provincia

dell’Iraq, e Osama bin Laden intendeva esattamente quello che

diceva quando, nel 1998, faceva appello all’uccisione del

maggior numero possibile di americani.

Israele vive in un quartiere particolarmente rozzo. Per

sopravvivere, deve essere coraggioso sul campo di battaglia e al

tavolo della pace: esso ha superato entrambi i test con ottimi voti.

Israele è molto più che conflitto e soluzione del

conflitto.

Mentre il dibattito pubblico tende a focalizzarsi sulle

questioni legate a guerra, violenza e terrorismo nella regione,

esiste un altro lato di Israele che viene visto solo di rado, se si

escludono quei fortunati che hanno visitato Israele e che hanno

visto con i propri occhi.

Israele è un paese di inimmaginabili vibrazioni e dinamismo.

È un paese antico e all’avanguardia al tempo stesso. È un paese

di vincitori di premi Nobel in letteratura e chimica, di medaglie

olimpiche, di concertisti e di stelle del rap. Ci sono più scienziati

e ingegneri pro capite in Israele che in qualsiasi altra parte del

mondo. È ai vertici delle classifiche mondiali per numero di

giornali, di lettori e di libri pubblicati.

Il numero di società di start-up nell’high-tech e di brevetti

rilasciati è impressionante per un paese di appena sei milioni di

abitanti. Dei suoi progressi medici, delle rivoluzioni nei campi

della tecnologia e delle comunicazioni, così come delle

innovazioni in agricoltura, non ha beneficiato solo Israele, ma

anche miliardi di persone in tutto il mondo.

La prossima volta che entri in una chat room, che usi un

telefono cellulare, che gestisci un’immagine a colori o che ricevi

un messaggio vocale, che adoperi un microprocessore Pentium, o

che hai bisogno di una TAC o di una risonanza magnetica, o che

vedi prosperare una fattoria in un deserto grazie all’irrigazione

goccia a goccia, ci sono ottime probabilità che Israele ti stia

dando una buona mano.

Israele. Più lo conosci, più lo comprendi.

(Edizione revisionata e aggiornata)

The American Jewish Committee

The Jacob Blaustein Building

David A. Harris

165 East 56 Street

New York, NY 10022

L’American Jewish Committee opera nelle seguenti aree:

Odio razziale e antisemitismo – Pluralismo – Israele –

Ebraismo americano – Ebraismo internazionale – Diritti

umani

Agosto 2005-09-22

www.ajc.org

The American Jewish Committee