Liceo Ginnasio Statale “G. Chiabrera” di Savona – Indirizzi Classico e Linguistico

Via Caboto, 2 – 17100 Savona

Tel. E Fax: 019/821277

E:mail:[email protected] http://wwww.liceochiabrera.it

SCUOLA POLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L’INSEGNAMENTO DELLA

FILOSOFIA

LABORATORIO DI RICERCA TERRITORIALE E DI DIDATTICA DELLA FILOSOFIA

LABORATORIO DI SCIENZE UMANE ENNIO CARANDO

http://laboratoriofilosofico.objectis.net

www.nuovadidattica.net

con la collaborazione della Società Filosofica Italiana

www.sfi.it

e dell’ Association Internationale des Professeurs de Philosophie www.aipph.de

JOURNÉE MONDIALE

DE LA PHILOSOPHIE

ITALIE - SAVONA

UNESCO 2005

SINTESI DELLA GIORNATA

Introduzione e Saluti del Dirigente scolastico

del Liceo Ginnasio Statale “G. Chiabrera”, Guglielmo Marchisio

Saluto del Prefetto della Provincia di Savona, dott.ssa Nicoletta Frediani

L’intelligenza, la capacità di ragionamento, la dialettica sono le caratteristiche essenziali in ogni

uomo. Queste doti sono insite in noi, e devono essere coltivate, indirizzate per farle crescere e per

poi metterle al servizio dell’uomo e dell’umanità. Il luogo in cui questo può succedere è la scuola. Il

rapporto maestro-discepolo penso che sia un rapporto che ha segnato tutta l’evoluzione del pensiero

e del sapere. Questo laboratorio, dunque che è proprio un modello nel quale i due ruoli, che non

sono sempre in contraddizione, ma, comunque, si intrecciano e si condizionano a vicenda, penso

che possa diventare davvero un centro di riflessione, di sperimentazione e di mediazione delle

differenze, un talento per andare verso la crescita. La tensione verso la crescita e verso lo sviluppo è

sempre stato ciò che ha spinto l’uomo verso la ricerca, per affrontare nuove vie, sperimentare nuovi

orizzonti, per superare i propri limiti. Con questo, vi auguro un buon cammino ed un buon lavoro.

Saluto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Savona, Carla Siri

La scuola è un luogo estremamente importante: è il posto da cui escono i nuovi cittadini. La scuola

sta ora attraversando un periodo di cambiamento, denso di difficoltà e perplessità di vario genere.

Poc’anzi il Preside parlava di autonomia della scuola: in sé è questo concetto è portatore di valore,

perché sollecita la progettazione,, la partecipazione, il confronto, e dunque è vitale come principio.

Io penso però a tutte le scuole presenti sul territorio nazionale, alle loro difficoltà. Quest’autonomia

va aiutata: se non si fa in modo che ogni cittadino abbia pari opportunità, le stesse offerte e

facilitazioni, noi avremmo un panorama di diversificazioni e di difficoltà. Io penso che uno

studente, un laureato, un diplomato, debba potersi muovere sul nostro territorio e debba poter

accedere ad ogni offerta in qualunque luogo. Credo che il nostro sia ancora un periodo di incertezza,

di scelte faticose, che si riflettono in particolare sulle istituzioni scolastiche. Per venire al tema,

parlare di filosofia credo significhi parlare di tutto. Kant diceva che le grandi domande sulla

filosofia sono “Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Cosa posso sperare?”, quindi in

definitiva “Che cos’è l’uomo?”. Quindi, fare filosofia significa riflettere su quelle che sono le

tensioni e gli aspetti del sapere. In questo periodo anche sul nostro sapere ci sono molti dibattiti: su

questioni religiose, etiche, sulla giustizia, sul concetto di stato e di amministrazione dello stato.

Credo che questo vostro sia un contributo importante, ma soprattutto un contributo che parte da un

lavoro in comune, che parte da un rapporto con altre scuole ed istituzioni, dalla continuità e dalla

consequenzialità di questo rapporto; sono tutti valori estremamente importanti, che spero possano

contribuire a creare persone in rado di abbordare ogni argomento in modo critico, aperto, libero e

senza pregiudizi, per potersi porre come soggetti importanti all’interno tanto della nostra società,

quanto delle altre società che ci circondano. Penso soprattutto alla società europea, che è il mondo

dentro al quale noi ci muoviamo oggi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.”

Intervento del prof. Riccardo Sirello, Docente e Coordinatore scientifico del Centro

Territoriale Didattica della Filosofia della provincia di Savona

Ringrazio tutti i partecipanti e le autorità, che danno ufficialità a questo nostro incontro di frutti

eterogenei, perché qui sono presentate diverse scuole, e soprattutto un progetto importante

nazionale e internazionale: quello di avere iniziato un lavoro in comunità e in condivisione,

Studiando scenari e linguaggi e producendo nuovi progetti. In questa occasione così importante

metterei in rilievo proprio la riflessione che mira a dare senso e significato alle cose, ecco perché il

gruppo è multidisciplinare e coinvolge le scienze, la matematica e i saperi in generale.

L’UNESCO si è sempre impegnata in questa attività, mettendo in luce l’uomo “dialogico”. Porto i

saluti di M.me Moufida Goucha, Chef de la Section de Philosophie et Sciences Humaines de

l’Unesco, che ci ha comunicato gli auguri e il sostegno a tutte le iniziative che si stanno realizzando

sul territorio in tutti gli stati di tutto il mondo, tutti coinvolti in un processo di riflessione. Mio

compito è anche quello di fornire una descrizione della Journée al nostro Centro didattico della

Filosofia: il sito UNESCO diffonderà la selezione di questi modelli didattici, esaltando soprattutto

questa funzione che secondo me è più importante di tutto, la funzione paritetica tra docenti e

studenti. Oggi bisogna cambiare molte strategie didattiche nelle nostre scuole superiori e

all’Università, per fare degli studenti soggetti attivi e farli diventare protagonisti. I Laboratori che

vedremo oggi pomeriggio sono risultati degli studenti, in concertazione certo coi professori, i quali

non perdono chiaramente la loro centralità, ma diventano anche agevolatori ed esperti. Il gruppo di

progettazione si farà carico in questa giornata di presentare una relazione e un documento finale

sottoscritto dai presenti. Mi è gradito anche comunicare che il bollettino che ho qui dell’AIPPh, con

sede a Bruxelles, riporta il nostro precedente documento del 2004 e poi un altro bollettino che

riguarda l’Insegnamento della Filosofia ed Etica nei diversi Stati Europei, per la precisazione

ventotto paesi (dal Belgio alla Rep.Ceca alla Russia) in cui si fa il punto della situazione didattica

dell’insegnamento della filosofia, il merito va alla capacità della responsabile di Redazione Frau

Luise Dreyer che ha saputo raccogliere e diffondere i materiali dei diversi corrispondenti .Infine, il

presidente dell’AIPPh, membro permanente belga, dell’Università di Ostenda, Hermann

Lodewyckx, in occasione della Journée ha inviato un documento in lingua francese, lingua

veicolare dell’UNESCO. Mi premurerò di leggere il documento in lingua francese con il desiderio

che tutti i nostri i giovani possano nella scuola coltivare tutte le lingue europee.

LETTURA DELLA LETTERA DEL PRESIDENTE dell’AIPPh

E con questo vorrei chiudere il mio intervento: il fatto che noi ci ritroviamo, che comunichiamo,

che abbiamo momenti dedicati alla formazione a distanza ci fanno un Gruppo solido ed pieno di

entusiasmo.L’anno scorso ci siamo dedicati intensamente a questa esperienza ed attraverso un

portale abbiamo costruito veramente una comunità. I laboratori attivati hanno prodotto dei materiali

interessanti, dei veri pacchetti formativi (l’ispettrice ne parlerà poi più dettagliatamente) sui quali la

rete nazionale ha dimostrato interesse. Questo ci onora e ci rinforza nel perseguire un obiettivo di

un lavoro che non deve mai essere individuale o legato a personalismi, ma frutto della condivisione

di tutta una comunità che dialoga e crede in questo valore degli uomini.

Ispettrice MIUR Anna Sgherri, Direttore Responsabile del Centro Territoriale di Didattica

della Filosofia della Provincia di Savona

Non è questa la prima giornata di questo tipo: abbiamo iniziato da più di un anno quest’attività. Già

ora cominciamo a raccogliere qualche frutto. Il mio compito è quello di ricordare un po’ in che

situazione siamo, cioè da dove siamo partiti e qual è effettivamente il contesto in cui ci muoviamo,

perché è preoccupazione di questo gruppo e di tutti i gruppi che ho avuto occasione di coordinare

quella di tenere conto della specificità, della particolarità del contesto in cui operiamo, ma nello

stesso tempo dobbiamo collocarci all’interno di esso, in progetti più ampi, perché quando si lavora

nella scuola si lavora in una società, in una comunità, per quanto la scuola sia un microcosmo di

società. Abbiamo dunque due livelli: quello della particolarità dell’istituzione, della comunità, del

progetto; quello dell’orizzonte nazionale e internazionale in cui ci muoviamo. Questi due livelli

vanno sempre tenuti presente, perché essi danno senso, spessore e direzione alla nostra attività. In

questo progetto abbiamo tenuto conto dei due aspetti. Infatti, dalle indicazioni dell’UNESCO, ma

anche della Società Filosofica Italiana e dell’Associazione Filosofica Ligure, abbiamo colto certe

linee essenziali, cioè abbiamo raccolto il messaggio della riflessione filosofica nella formazione di

base del cittadino. Al centro del discorso sta l’idea di una diffusione della filosofia, non solo dello

studio filosofico specifico, ma appunto la diffusione nel senso filosofico del confronto, del dialogo,

dell’approccio filosofico ai problemi. Ciò implica la necessità per tutti i cittadini di avere uno spazio

intellettuale per riflettere sul senso delle cose che si fanno, sul senso della vita e della società, il che

è un privilegio proprio dell’uomo: avere uno spazio intellettuale proprio in cui operare come

riflessione libera, perché riteniamo sia una condizione essenziale affinché l’uomo possa dare il

meglio di sé nei rapporti sociali, nella costruzione di una comunità, nel contenuto proprio della

formazione di valori condivisi, che devono essere ricostruiti, riscoperti. Il senso del messaggio

dell’UNESCO è proprio in questa direzione, non tanto sul piano metodologico-didattico, quanto sul

piano del significato filosofico dell’esistenza che deve permeare un po’ tutta la nostra vita. Su

questo ci siamo impegnati nel passato, ma io e molti insegnanti ancora continuano a farlo pr

avvicinare la riflessione e la ricerca filosofica anche agli istituti e alle comunità scolastiche che non

hanno la filosofia fra i loro corsi. Noi qui siamo all’interno di un contesto che al proposito è

sicuramente facilitato dalla struttura curriculare. Per questo riteniamo che, se effettivamente la

filosofia è un privilegio, una conquista e un diritto dell’uomo, allora questo deve esserlo per tutti.

Allora, uno degli obiettivi è proprio quello di un coinvolgimento maggiore, atipico se volete, anche

informale, anche molto libero, anche creativo e un po’ eccentrico, di quelle comunità scolastiche in

cui non è previsto uno spazio per la filosofia. Quando noi abbiamo iniziato questo progetto

l’abbiamo iniziato con un obiettivo molto preciso: coinvolgere i docenti di discipline interessate al

tema dei modelli di razionalità, ma con la specificità di avviare una formazione e un coinvolgimento

basato sulla ricerca. Non un aggiornamento di tipo nozionistico o comunque metodologico-didattico

“calato dall’alto”, anche se condiviso, ma una formazione basata sulla ricerca, perché la più alta

dimensione professionale di un docente è quella di fare ricerca. La scuola è un progetto di ricerca,

ha senso come laboratorio di ricerca, non solo come trasmissione di contenuti. I contenuti sono i

mattoni su cui si costruisce la casa, ma bisogna avere idee per costruirla. Il progetto, dunque, e la

ricerca sono essenziali, per avere una comunità scolastica e degli insegnanti: non si può infatti

insegnare a ricercare se non si è a propria volta ricercatori. Questo era il nostro obiettivo, ama

questo progetto, come tutti i progetti fondati sulla ricerca, è diventato autonomo, è diventato un

progetto di ricerca in cui la presenza degli studenti è molto forte nella stessa linea di ricerca. Non

una ricerca subalterna, non un’applicazione di ricerca, ma un coinvolgimento sullo stesso progetto

di ricerca: ogni soggetto ha un suo ruolo legato alle competenze che ha – non è una simulazione

giovanilistica – ma c’è una condivisione sulla linea di percorso della ricerca. Su questa base si ridà

senso all’essere scuola e non solo all’essere filosofia. L’altro aspetto che qui voglio ricordare è

quello della scelta del tema, dell’oggetto di questo progetto. Noi abbiamo scelto questo scenario sui

modelli di razionalità, ma all’interno dei modelli di razionalità abbiamo fatto una scelta, che è

quella del rapporto fra i saperi e specificatamente fra i saperi filosofico e scientifico. C’è una

ragione anche storica, perché noi abbiamo decenni, un secolo, da recuperare in questa linea, perché

la filosofia è stata sempre relegata, da Gentile in avanti, e forse anche prima, in un’area che non era

quella scientifica, per cui la formazione di molti insegnanti di filosofia è una formazione letterariafilosofica piuttosto che filosofico-scientifica. È solo negli ultimi decenni (e qui c’è la diretta

testimonianza del prof. Palladino, che insegna matematica a filosofia) che si è verificato un

cambiamento di segno, che tuttavia resta non generalizzabile, “utopico”. Abbiamo quindi anche un

passato da recuperare. Ma la ragione vera è che la filosofia è nata all’interno del sapere scientifico,

non sono saperi separati che si sono incontrati o che s’incontrano casualmente, o che si vogliono

incontrare: se noi pensiamo a dov’è nata la domanda filosofica, essa è nata e si è strutturata

all’interno del sapere scientifico, sul suo perché e sui suoi fondamenti. La filosofia ha aggiunto alla

ricerca scientifica il senso, la dimensione di problematicità, di apertura, ma non le si è mai

contrapposta. Allora, qui si tratta non solo di riscoprire un’origine comune, ma di continuare a

costruirla insieme, e i campi di sapere sono campi che si sono separati solo storicamente o

convenzionalmente, ma sui nodi essenziali c’è una grande integrazione. Io ritengo che questo non

sia solo un programma scientifico di lavoro, ma che anche dal punto di vista operativo della scuola

la organizzazione della scuola nel futuro non dovrà essere quella di una moltiplicazione dei campi

di ricerca, o di un insieme di saperi. Noi dovremo operare sempre più verso una semplificazione ed

un’aggregazione dei nuclei essenziali di sapere, perché questo potrà rendere efficace l’azione della

scuola e della formazione. Noi operiamo allora in una direzione che è anche quella che sotto il

profilo organizzativo a mio avviso, nel futuro noi ci troveremo ad affrontare. L’altro aspetto è

quello della costituzione di una comunità. Qui sono presenti più scuole: il progetto raccoglie più

scuole e più insegnanti di discipline diverse. Questo è secondo me un modello di collaborazione e

condivisione che costituisce anche un modello di interazione sciale; è quello che chiamo

“l’apprendistato di comportamento”, cioè se noi operiamo così tra scuole, i nostri ragazzi questo

vivono. Il modello che si presenta loro è un modello di collaborazione, solidarietà, condivisione, di

interazione, senza confusioni superficiali. Dunque, offriamo anche un modello di comunità e

condivisione che non viene semplicemente raccontato o esortato, ma vissuto.

Questo secondo me è un aspetto che non può essere considerato marginale, è un aspetto che fa parte

essenziale dell’impegno educativo.

Intervento del prof. Antonio Zanghì – Università di Genova, Dipartimento di Fisica e CNR

Per quanto riguarda i “saperi forti”, le mie competenze non sono elevate, nel senso che mi occupo

da una vita i fondamenti della fisica, e in particolare della fisica quantistica e della meccanica

statistica. Questo mi porta ad occuparmi di questioni che sono davvero molto vicine a questioni

filosofiche, a pormi domande che non sono facilmente decidibili secondo i canoni tipici che il fisico

applica, che sono la formulazione di teorie e la loro verifica sperimentale. Mi porta ad affrontare la

questione da un punto di vista leggermente diverso. In questa mezz’ora mi sarà molto difficile

comunicarvi tutte le diverse sfaccettature presenti nel fare della fisica e nell’occuparsi di

fondamenti. Cercherò di raccontare in pochissimo tempo un argomento specifico, che concerne i

rapporti tra Einstein e la meccanica quantistica. Ora, queste cose non si dovrebbero raccontare in un

liceo, nessuno di voi ha studiato la meccanica quantistica, quindi come farò a comunicarvi

quest’aspetto? È una sfida, ci voglio provare, perché quest’anno 2005 è stato un anno di

festeggiamenti per la fisica e per Einstein in particolare, perché ricorre il centenario di quei tre

lavori che segnalano in senso forte la fisica del XX secolo.

Spesso, in molti problemi che ho affrontato, la sottolineatura della critica di Einstein allo sviluppo

della meccanica quantistica è, non dico assente, ma per lo meno messa in secondo piano. Spesso

trovate nella letteratura scientifica divulgativa (o anche non divulgativa), trovate l’immagine di un

Einstein che è stato incapace di adeguarsi alle nuove idee che sono cresciute nel corso del

Novecento. In sostanza, si spiega che la critica fatta da Einstein allo sviluppo della fisica è in

qualche modo collegata al suo essere in qualche modo “vecchio”, incapace di stare dietro agli

sviluppi della scienza. Ora, io ritengo che questo non sia affatto vero, e vorrei provare a chiarirvi

perché le cose stanno così. Spero che, in questo, riesca a farvi capire perché c’è un forte legame tra

riflessione scientifica e riflessione filosofica.

Il nocciolo del problema che Einstein aveva era una questione, da un lato, filosofica e, dall’altro,

fisica. Innanzitutto, Einstein riteneva la meccanica quantistica incompleta. Per spiegarvi cosa

intendesse, posso raccontarvelo facendovi capire quale non era il senso di incompletezza che

Einstein aveva in mente, cioè che cosa non dobbiamo intendere per incompletezza.

Quando si parla di fisica, fin dai tempi di Galileo Galilei, nel momento in cui cerchiamo di capire

cosa succede nel mondo, dobbiamo “difalcare gl’impedimenti della materia”. Vuol dire che non

possiamo tener conto di tutti i dettagli, ma dobbiamo focalizzarci su quelli che sono i dettagli

rilevanti per il fenomeno che stiamo studiando. Immaginate di lanciare in aria qualcosa: Galileo ci

dà una descrizione di questo fenomeno, ci fa capire le leggi che governano questo fenomeno

defalcandone appunto gli impedimenti. Con occhi moderni, il moto che avviene è un moto

parabolico, ed è tipico dei gravi nel campo gravitazionale terrestre.

Per capire da cosa è governato il fenomeno noi dobbiamo elaborare una buona rappresentazione

matematica di quanto sta accadendo. Nel far questo, nel ricostruire il fenomeno secondo il modello

matematico, ci dimentichiamo di altre cose, quindi in qualche modo i nostri modelli sono

incompleti. Le leggi fisiche sono quasi sempre incomplete: se pensiamo ad esempio al moto dei

pianeti intorno al sole, nella descrizione “classica” di Newton nei termini della legge di gravitazione

universale, la primissima approssimazione del loro moto è di tipo ellittico, poi, se si tengono in

considerazione le interazioni reciproche tra i pianeti, il moto cambia, e, ancora, se tenessimo conto

di quanto accade su larghissima scala temporale, dovremmo tenere conto degli effetti di attrito.

Quando noi diciamo che il moto dei pianeti è governato dalle leggi di Newton stiamo dando una

descrizione incompleta; quando noi descriviamo dell’acqua, e diciamo che è una sostanza pura,

secondo le leggi della termodinamica, cioè che per descriverla basta dire quanta ce n’è, a che

pressione si trova, e che temperatura ha, diamo anche in questo caso una descrizione incompleta:

per essere più precisi dovremmo ragionare in termini di molecole, etc.. I modelli usati dalla fisica

trasformano i dati rilevati, occupandosi soltanto dei dati utili alla descrizione di un particolare

fenomeno: quello che ci aspettiamo è che ci sia una perfetta compatibilità e coerenza tra modelli

diversi, ad es. fra la descrizione termodinamica e la descrizione atomica soggiacente, e che questa

sia a sua volta compatibile con la descrizione di ciò che accade all’interno degli atomi, e così via.

Se sono riuscito a comunicarvi l’idea di questo tipo di incompletezza, posso ora dirvi che questo

non è ciò che intendeva Einstein quando diceva che la meccanica quantistica è incompleta.

Ora provo a raccontarvi con una metafora cosa possiamo intendere per descrizione incompleta nel

senso di Einstein. Immaginiamoci qualcosa che non c’entra niente con la fisica: un mondo che non

è il nostro, in cui vivono individui più o meno simili a noi, in cui però lo sviluppo della medicina è

diverso dal nostro. In quel mondo, per qualche strana ragione, non si conosce esattamente quello

che c’è nei nostri corpi, non si ha una conoscenza anatomica e fisiologica come abbiamo noi,

perché, che so, quando la gente muore, i corpi immediatamente si dissolvono, oppure perché,

quando si cerca di tagliare qualche parte del corpo, questo si dissangua completamente. Inoltre, non

si è ancora arrivati ad uno studio tecnologico in grado di fare dei raggi X o delle tomografie. Allora,

immaginiamoci una possibile medicina in quel mondo. Lo scienziato medico innanzitutto si fida

poco di quel che raccontano i malati, ed ogni volta che deve capire cosa sta succedendo nel corpo

della persona, fa degli esperimenti; prende una persona, la mette fuori quando piove e fa freddo, e

poi considera che, se la persona viene tenuta fuori per due/tre giorni al freddo e al gelo, la

temperatura corporea si alza. La sua scienza consiste in questo: fare alcune operazioni su una

persona sottoponendola ad agenti e condizioni esterni, guardando cosa succede. Pone dunque delle

relazioni chiare fra manipolazioni operate su un corpo e conseguenze che ne derivano e ne scrive

una lista molto lunga su un quaderno. Dunque immagina tante possibili situazioni e tante possibili

reazioni. Essendo un bravo matematico, riesce ad immaginare modelli chiari che mi diano in

qualche modo una relazione chiara tra segnali in uscita e segnali in ingresso, cioè tra risposte

corporee e condizioni imposte al corpo stesso. A queste valutazioni qualitative, in quel mondo

ipotetico, si riesce a dare una razionalizzazione precisa in termini matematici, ottenendo un catalogo

molto chiaro di quello che succede quando, date certe azioni, si osservano certi fenomeni.

In quel mondo, inoltre, si sostiene che la buona medicina dev’essere di quel tipo lì. Mi spiego: se in

quel mondo si presentasse una persona a dire: “Ok, tutto quello che fate è buono, però perché

succede questo? Perché al corpo, se fornito di molto sale, si alza la pressione? Perché, se sottoposto

a condizioni particolari di stress e di basse temperature, dopo un po’ gli viene il raffreddore?”.

Quella persona, che è un “eretico” in quel mondo, pensa che sia importante avere una descrizione di

quello che accade dentro i corpi, cioè quella persona vorrebbe ragionare come ragioniamo noi, che

siamo portati a concludere che il raffreddore si prende perché ci sono i germi, i virus, perché

abbiamo rappresentazioni chiare di meccanismi interni ai nostri corpi, tali da rendere la nostra

scienza capace di dirci, se pur non in maniera completa, date le nostre limitate capacità conoscitive,

quello che avviene, tramite descrizioni chiare e precise.

Se sono riuscito a chiarire il contrasto fra questo ipotetico mondo e il nostro, allora posso sciogliere

la metafora. Il nostro modo di trattare la medicina, nella fisica, grosso modo, corrisponde a quello

che si è fatto fino agli anni ‘20 del XX secolo. Si riteneva infatti che, per quanto non fosse

accessibile alla diretta osservazione sperimentale lo stato microscopico della materia, ciononostante,

fosse compito della fisica fornire immagini accurate di ciò che accadeva in ciò che non si vedeva, e

dedurre conseguenze da questi modelli ipotetici, sostrati di cose reali (un po’ come la medicina che

attraverso la teoria dei virus e dei germi è in grado di capire perché le persone prendono il

raffreddore). Che cosa divise Einstein dai suoi detrattori? Il fatto che lui ritenesse che questa idea

non fosse da scartare, ma fosse una idea “perenne” della fisica. I suoi oppositori ritenevano invece

che gli sviluppi della fisica del Novecento avevano mostrato che bisognava comportarsi come i

medici di quell’ipotetico, mondo, cioè che, in conseguenza delle nostre limitate capacità cognitive,

non potessimo, in linea di principio, fornirci un’immagine chiara di ciò che succede nel mondo

aldilà dei nostri occhi. Questa fu la vera e profonda differenza tra l’immagine della scienza di

Einstein e l’immagine di coloro che crearono la meccanica quantistica. Devo aggiungere che

Einstein stesso andrebbe incluso fra i padri fondatori della meccanica quantistica, che volutamente

ho esagerato. Basti dire che la meccanica quantistica è spesso ricondotta ad un’unica equazione,

l’equazione di Schrödinger, scoperta da un fisico austriaco che aveva le medesime idee di Einstein

in merito ai due “mondi” di cui parlavamo prima.

Questo è un esempio di come ciò che si sosteneva in quegli anni, cioè che una descrizione nel senso

di Einstein era impossibile, era dettato non dai fatti della fisica, non dai fatti sperimentali, ma dalle

convinzioni filosofiche di un gruppo di fisici che allora aveva la supremazia sul piano scientifico

ma anche sul piano sociologico nello sviluppo della meccanica quantistica, tra cui Niels Bohr,

Heisenberg, Pauling, etc.. Dico questo con estrema sicurezza, perché oggi sappiamo che esistono

possibilità di descrivere la meccanica quantistica che non sono sotto forma di “catalogo” di ingressi

ed uscite, ma descrizioni in cui è possibile parlare di stati di cose nello stesso modo in cui se ne

parlava nella medicina del nostro mondo e della fisica prima degli anni ’20. Tra coloro che

contribuirono a convincerci che questo fosse possibile, va ricordato il nome di John Bell, morto

prematuramente una decina di anni fa.

Vi ho raccontato questa storia per darvi un’idea di come il rapporto fra filosofia e fisica spesso non

sia soltanto un rapporto positivo, di quanto sia importante capire che, nelle nostre azioni, le visioni

del mondo che abbiamo possono spostare la ricerca in un senso piuttosto che nell’altro, senza

alcuna oggettiva necessità. È sempre bene tenere presente i rapporti esistenti, sempre in doppia

direzione, tra scienza e filosofia e scienza e società in generale, per comprendere l’evoluzione dei

saperi.

Intervento del prof. Dario Palladino – Università di Genova, Dipartimento di Filosofia

Io sono un matematico che insegna logica al dipartimento di filosofia. La logica è una disciplina

della quale io difendo l’autonomia sia dalla filosofia sia dalla matematica, la quale però si trova

dentro la matematica, che lo si voglia o no, e che è uno dei settori tradizionali della filosofia.

Dei discorsi introduttivi che abbiamo sentito, mi ha colpito la parola: “Modello di razionalità”. Che

cosa si intenda in questi discorsi, più che altro burocratici, non mi è dato sapere, tuttavia posso dire

che la logica studia dei modelli di razionalità. Cosa si intenda però occorre specificarlo, anche per

andare nel concreto in modo didatticamente utile ed indagabile anche in ambito laboratoriale.

Bisogna prima di tutto intendere che la logica si occupa del ragionamento. Ragionamento che però

non va inteso come il modo in cui ragioniamo, cosa abbiamo nella testa, ma come il ragionamento

dopo che esso è stato esplicitato nel linguaggio. Dunque, il logico analizza delle proposizioni del

linguaggio naturale. Le quali vengono usate per molti scopi, di cui uno soltanto è il ragionamento.

Proprio per questa ragione il linguaggio è complicato, perché contiene tante sfumature. Quando si

vuole analizzare il linguaggio ai fini del ragionamento, anche qui, come nella fisica, occorre operare

delle semplificazioni. Certi tipi di ragionamento sono stati codificati e studiati e quello che è stato

maggiormente capito nel secolo scorso è ciò che sono i canoni del ragionamento matematico, i quali

non sono però limitati alla matematica. Il ragionamento logico che si fa all’interno della

matematica, infatti, aspira ad avere una valenza di tipo universale, ad essere il linguaggio in cui si

codificano i ragionamenti di tutte le scienze. Questo nucleo “forte” è stato analizzato, studiato e

capito, ed è l’oggetto del corso che io tengo agli studenti di filosofia dell’Università di Genova. Mi

ci vuole un corso, dunque circa 60 ire, per esplicare questo nucleo di conoscenze-base di logica.

Nelle mie lezioni non uso quasi mai la parola “ragionamento”, perché essa, nel linguaggio comune,

ha una valenza molto superiore a quel tipo di ragionamento che ha trovato il suo sviluppo, la sua

collocazione più naturale nell’ambito della matematica. Allora, ecco che, quando noi ragioniamo,

usiamo tutta una serie di regole, di strategie, che dipendono dal contesto in cui stiamo ragionando.

C’è poi un nucleo “più ristretto” che, invece, vale in qualunque contesto. Esso è molto limitato, che

può essere oggetto di attenzione didattica anche a livello di scuola secondaria. La tendenza dei

nuovi programmi è proprio quella di inserire questo nucleo anche all’interno dei curricula didattici,

anche se poi di fatto questi non hanno ancora raggiunto la “base”. Il mio intervento può essere un

incoraggiamento a che i docenti, sia di matematica, sia di filosofia, sia di lingua, possano occuparsi

delle regole-base con cui si ragiona correttamente. Quando si analizzano le regole del ragionare

corretto (le “inferenze”), noi analizziamo il linguaggio, operando su di esso delle semplificazioni,

per essere precisi, per chiarire, ed eliminare le ambiguità del linguaggio naturale. Per far ciò, i logici

hanno introdotto dei simboli, diversi dalle lettere e dalle parole comuni.

La prima semplificazione essenziale che si fa in logica è quella in base alla quale le proposizioni

sono soltanto o vere o false, ossia si prescinde da tutti i “gradi” di verità con cui noi sosteniamo le

nostre proposizioni. È proprio per questo che si dice che la logica è matematica, perché in

matematica una proposizione o è vera o è falsa: non si può dire che probabilmente 2 è pari; è vero e

basta. Nei ragionamenti intervengono delle proposizioni; nelle proposizioni intervengono dei

termini. Il logico analizza il comportamento di questi termini per trarre delle conclusioni dalle

premesse che ha assunto. Le semplificazioni del linguaggio vengono tradotte con quelli che si

chiamano “connettivi”, il cui funzionamento si esplica nelle tabelle di verità.

Tra questi:

- la negazione (“non”): se una proposizione è vera, la sua negazione è falsa e viceversa;

- la congiunzione (“et”)di due proposizioni: è vera quando sono entrambe vere;

- il “vel”

- l’“aut”

- il condizionale, il connettivo più importante, indicato dal simbolo “→”, che corrisponde a

dire che “non è il caso che siano vere A e la negazione di B”, che noi nel linguaggio ad es.

esprimiamo con frasi del tipo “se A allora B”. Esso è il connettivo più importante perché lo

usiamo quando deduciamo. Questo è il “se allora” come si usa nelle dimostrazioni

matematiche, ovvero corrispondentemente alla tavola seguente:

A

B

A→B

V

V

V

V

F

F

F

V

V

F

F

V

Dal fatto che il condizionale ha questa tavola, seguono alcune conseguenze; facciamo un paio di

esempi: Socrate dice “se sono colpevole, devo essere punito; ma io non sono colpevole, dunque non

devo essere punito”. Chiunque mi direbbe che ciò è convincente, eppure, dal punto di vista

strettamente logico, non è un ragionamento corretto: da A→B non segue nonA→nonB. Ciò si può

vedere da analoghi esempi: “Se una figura è un quadrato, ha quattro lati; ma non è un quadrato,

quindi non ha quattro lati”. Il fatto che io possa dire che il ragionamento di Socrate non è corretto,

segue da quelle tavole, che sono le “tabelline” del nucleo più “forte” di quelle che sono le

argomentazioni.

Ora, perché il primo ragionamento sembra convincente? Perché noi tutti abbiamo in mente che, se

uno è colpevole, dev’essere punito, e dev’essere punito solo se è colpevole. Quindi, noi

esprimiamo, col “se…allora…”, ciò che invece nella nostra testa è un “…se solo se…”: spesso

usiamo il linguaggio in modo da non rendere trasparente ciò che effettivamente vogliamo dire.

Questo test fa vedere come, quando le persone comuni usano il “se…allora…”, non abbiano in

mente quella tavola, perché la cosa importante è che, mentre sulle prime due righe della tavola si

riesce ad ottenere consenso, sulle ultime due “non va bene”. La tavola del condizionale ricorda

infatti quella che si fa nel ragionamento logico, e però presuppone che, quando l’antecedente è

falso, il condizionale sia vero.

Esempi del tipo: “Se il sole ruota attorno alla terra, allora il sole è una stella”, siccome il

condizionale antecedente è falso, da un punto di vista logico, devono essere considerati veri; ma

chiunque direbbe che ciò è falso. C’è allora una discrepanza tra la logica del common sense, usata

normalmente dalle persone, e questo nucleo di logica “forte” che ha la sua tradizione nelle

dimostrazioni matematiche.

Ecco un altro esempio recentissimo: una delle domande a quiz per prendere la patente dice così:

“Le strade extraurbane principali, se a carreggiata unica, devono avere almeno due corsie per ogni

senso di marcia”. La risposta che si deve dare per prendere la patente è “Falso”, perché le strade

extraurbane principali, per definizione, sono “strade a carreggiata indipendente”, quindi non

possono essere a carreggiata unica. Io avrei risposto, come logico, che era vero, perché un

condizionale con antecedente falso, nella logica che insegno ai filosofi, è vero. Il ministero dei

trasporti vuole che uno dica “Falso”.

La morale non è che sbaglia il Ministero, ma che non c’è una sola logica. Ci sono varie logiche, vari

“modelli” di razionalità. Quando si affronta un quiz, ci sono spesso test di “Logica”, la maggior

parte dei quali non ha a che fare con la logica come disciplina. Si tratta di test di abilità linguistica,

per lo più, ma ci sono anche quelli di logica propriamente detta. Quando uno li affronta, deve

documentarsi per capire quale sia la logica da impiegare per rispondere correttamente. Quindi, per

prendere la patente, non bisogna seguire il corso che io faccio a Genova.

Un altro argomento molto interessante è quello delle fallacie, ragionamenti che sembrano logici

(come potrebbe essere quello di Socrate di prima), ma che in realtà non lo sono propriamente, e

possono dare origine a fraintendimenti. Un tipo di fallacia è il seguente:

A→B

B

A

Questa ultima si chiama “fallacia dell’affermazione conseguente”. Esempio: “Se non ho benzina, la

macchina non parte; la macchina non parte, dunque non ho benzina”. Questa è una fallacia, perché

la macchina può anche non partire per altre ragioni: magari la benzina c’è, ma ha qualche altro

guasto. Da un punto di vista logico, dunque, questa regola di ragionamento è sbagliato.

Quel tipo di fallacia logica si chiama anche ragionamento abduttivo. Quando io ho un fenomeno B,

ad es. una malattia, il medico dice: “Se tu hai questo, hai la febbre”, e dunque, quando fa una

diagnosi, assume A come causa della mia malattia, pur sapendo che non è un ragionamento logico.

La morale è che uno schema, pur logicamente scorretto, si chiama ragionamento. Ecco perché

occorre distinguere i termini. Allora, secondo me, quando si vuole studiare la “razionalità”, bisogna

prima di tutto che gli studenti acquisiscano queste nozioni di logica classica, che non sono difficili

né lunghe, le quali costituiscono il nucleo forte di regole attraverso cui si ragiona logicamente.

Esse diventano a quel punto il paradigma non al quale sempre attenersi per ragionare, poiché il

ragionamento ha un ambito molto più vasto, ma con il quale tutte le altre forme di ragionamento

devono confrontarsi. Questo a dire che la logica non è innata, ma si apprende e si coltiva, e per

acquisirla deve essere fatta oggetto diretto di studio, apprendendo tavole e ragionamenti

formalmente definiti.

Intervento della prof.ssa Maria LuisaMontecucco – Università di Genova, Dipartimento di

Filosofia

In riferimento alla lettera del Presidente dell’UNESCO, che accennava allo stupore, al domandare

proprio dell’età infantile, che dovrebbe caratterizzare l’atteggiamento filosofico tanto che ciascun

uomo è filosofo, quest’attitudine meravigliosa è l’enorme rischio della filosofia. È un rischio,

perché, come abbiamo sentito dai precedenti relatori, entrambi hanno fatto forti riferimenti a teorie

che sono il risultato della ricerca in ambito scientifico dell’ultimo secolo e degli ultimi decenni.

Si tratta di teorie ampiamente condivise, per cui il matematico o il fisico possono appoggiarvisi

quand’anche vogliano discuterne da un punto di vista storico o concettuale con riferimento al loro

progresso e alle problematiche da cui sono interessate. Senza contare altri ambiti della scienza oltre

ai già detti, che hanno forti cadute applicative a livello tecnologico, per cui possono anche vantare

riferimenti alle tecniche. Non solo: ci sono riviste che convogliano questo sapere, e alle quali deve

fare di necessità riferimento il ricercatore nei casi specifici.

Cosa ha il filosofo? Niente di tutto questo: né teorie ampiamente condivise, né applicazioni

pratiche, né pubblicazioni che devono essere conosciute, alle quali con sicurezza occorra fare

riferimento. Al filosofo rimane questo atteggiamento di stupore, questo atteggiamento di chiedersi il

perché, di cercare di dare un senso, ma questo dovrebbe essere l’atteggiamento di ogni persona

curiosa ed interessata alla realtà. Allora, la filosofia non avrebbe un suo specifico. In effetti, questa

è un’immagine della filosofia che a volte viene convogliata e che potrebbe essere difficile

contrastare. Ammettendo di assegnare alla filosofia la qualifica di “sapere”, quale possibile rapporto

tra il sapere scientifico e il sapere filosofico si può trarre ad es. da una conoscenza anche

superficiale della storia del pensiero occidentale. Non entro nel merito di che cosa caratterizzi

l’ottica filosofica, ma cerco di ricavare qualche indicazione sui possibili rapporti fra sapere

scientifico e sapere filosofico. Se guardiamo alla storia della filosofia occidentale, a partire

dall’ambito culturale fertilissimo del mondo greco, ci rendiamo conto che, da quel contesto

culturale, col passare dei secoli, si sono poi staccati degli ambiti disciplinari specifici che,

inizialmente erano uniti. Pensate alle scuole di Aristotele e di Platone, in cui confluivano persone

con competenze di tipo diverso, non solo generalmente filosofico, ma anche matematico, botanico,

zoologico, storico. Tuttavia era la prospettiva filosofica il collante generale, anche se già Aristotele

operava distinzioni specifiche tra i diversi tipi di scienza e quel sapere fondante che chiamava

Filosofia Prima, e che poi s’è chiamato Metafisica. In seguito è successo che, da questo alveo

filosofico in cui confluivano problematiche relative al mondo della natura e dell’uomo, si sono poi

pian piano separati ambiti disciplinari che hanno, via via, specificato il loro universo di oggetti.

Una disciplina di tipo scientifico si specifica appunto quando dice di che cosa si occupa, da che

punto di vista, e con quali metodi. Sembrerebbe che la filosofia, da questo punto di vista, abbia

costituito qualcosa di simile ad un sapere pre-scientifico, dal quale, col passare del tempo e lo

specializzarsi della ricerca, si sono distaccate le diverse teorie scientifiche, a partire dalla

matematica, la geometria, la fisica, la chimica, fino ad arrivare alle scienze che più di recente hanno

cercato di dimostrare la loro scientificità, come la psicologia, la sociologia. Se è così, se la filosofia

costituisce questo tipo di sapere pre-scientifico, è meglio che non vi iscriviate a filosofia: la filosofia

sarebbe un tipo di sapere che va esaurendo le sue domande. Potrebbe esserci un’immediata reazione

a questo atteggiamento, ma se qualcuno di voi è interessato ad es. alla “filosofia della mente”, che è

una delle discipline che io insegno, può rendersi conto che su tale settore aleggia uno spirito di

questo genere, che tende a risolvere i grandi quesiti da lei posti attraverso altre discipline: per certi

versi da un tipo di psicologia adeguato (cognitiva, del pensiero, etc.), per altri versi da discipline

scientifiche più di base, come la neurofisiologia, per poi arrivare a discipline ancora più fondanti,

per arrivare sicuramente alla fisica. Questo atteggiamento di intendere la filosofia come sapere prescientifico è tutt’altro che abbandonato.

Un altro atteggiamento è quello che considera la filosofia in relazione alla scienza come sapere antiscientifico. La filosofia, in questa interpretazione, è vista come “qualcosa d’altro” rispetto alla

scienza. Essa ha a che fare con interpretazioni di testi, con problemi esistenziali degli esseri umani

calati nel mondo di senso comune, etc.. Non ci sarebbe dunque in questa prospettiva alcuna

cooperazione nella ricerca e nella conquista del sapere, ma una opposizione tra due strade

divergenti.

Sempre guardando alla storia del pensiero occidentale, possiamo poi vedere un altro tipo di

soluzione a questo difficile rapporto, ed è quello che potrebbe essere esemplificato dal neopositivismo logico dei primi decenni del secolo scorso, quello del Circolo di Vienna. Nel primo

momento entusiasta e giovanile del pensiero filosofico, la filosofia si è ancora proposta come

riflessione sulla conoscenza, e su quel tipo di conoscenza che ne rappresenta il paradigma, ed è la

conoscenza scientifica. Abbandoniamo quindi le ricerche di tipo metafisico e prendiamo in

considerazione l’effettivo procedere della conoscenza verso la verità, che è esemplificato dalle

diverse scienze. Allora, la filosofia diventa un sapere meta-scientifico, che riflette sul sapere della

scienza, e ovviamente riflette su di esso da un punto di vista particolare. Non rifletterà sugli oggetti

di indagine della scienza, dato che questo è l’obiettivo delle diverse scienze, ma sugli strumenti e

sul linguaggio con cui le diverse scienze studiano i propri rispettivi ambiti di oggetti. In questa

visione è stata rappresentata in parte una travolgente utopia in quel momento filosofico; ha poi

subito diverse sconfitte e, in ogni caso, adesso sembra una visione un po’ limitante della filosofia,

che sarebbe così un “commento”, una “metodologia” del linguaggio delle scienze.

A queste tre possibili visioni, io vorrei proporvi invece la visione di una filosofia come un vero e

propri ambito di sapere per sua natura diverso dal sapere delle scienze e con il quale tuttavia

intrattiene fruttuosi rapporti. Se la proposta di interpretare il rapporto tra sapere scientifico e

filosofico è di questo tipo, se è fondato proporre questa interpretazione, allora non ci aspettiamo di

vedere un progressivo diminuire e indebolirsi della ricerca filosofica, ma, al contrario, essa aumenta

i suoi problemi, raffina i suoi metodi, anche perché è in rapporto con il ricco ambito della ricerca

scientifica.

Questa è la mia possibile interpretazione nei diversi rapporti e la proposta di considerare la filosofia

come un vero tipo di sapere. In ogni caso, anche accettata sulla base di alcune evidenze storicoculturali questa quarta proposta, ci rimane il problema: ma quale tipo di sapere?

Non è scienza. Perché? Quando il prof. Zanghì ha specificato quale senso di incompletezza non

avesse in mente Einstein, ha parlato della incompletezza delle descrizioni scientifiche del mondo.

Questo vuol dire che ciascuna teoria scientifica problematizza, studia e cerca di spiegare il mondo –

inteso nel modo più generico possibile – da un particolare punto di vista, isolando certi aspetti dei

fenomeni, trascurandone completamente alcuni per concentrarsi su altri. Il successo della scienza è

dovuto anche proprio a questa opera di delimitazione dell’ottica, di precisazione di quali tipi di

oggetti sono quelli di cui si occupa una certa disciplina scientifica, di quali sono i predicati che

hanno valore dentro quella disciplina, di quali sono i metodi. Il sapere scientifico, dunque, si

autodelimita. Le teorie scientifiche sono saperi delimitati, incompleti da questo punto di vista. Il

loro successo, la loro profondità, deriva proprio dall’aver accettato l’incompletezza.

Ora, se ogni teoria scientifica è un sapere delimitato e rappresenta un punto di vista scientifico sulla

realtà, sorge un altro problema: un sapere delimitato da che cosa è delimitato, cosa sta sul suo

confine? Nulla? Pensate alla struttura della geometria euclidea, a come sono costruiti gli Elementi

di Euclide. Euclide - o chi ha sistematizzato la conoscenza geometrica dell’epoca - parte

dichiarando alcune proposizioni fondamentali (postulati) che devono essere accettate come vere di

per sé, autoevidenti, dando poi alcune definizioni che precisano gli oggetti di cui si occupa quella

teoria, aggiungendo infine delle “nozioni comuni”, tentativo di precisare che cosa è presupposto da

quella teoria. In epoca contemporanea, la geometria euclidea è stata rivista anche per cercare di

rendere esplicito tutto quanto in essa era rimasto ancora implicito. Quindi, una teoria scientifica

deve esplicitare i suoi punti di partenza, ma quando ha fatto ciò, rimane ancora qualcosa sulla quale

i suoi punti di partenza si fondano. Rimane qualcosa che sta al di fuori della teoria scientifica così

come è delimitata. Questo “al di fuori” può essere un insieme ad es. di presupposti pregiudiziali che

influenzano negativamente la stessa teoria scientifica: il prof. Zanghì ha fatto l’esempio della

meccanica quantistica e dei pregiudizi di tipo filosofico che hanno influenzato grandissimi

ricercatori tra cui Bohr, Heisenberg, etc.. Dunque, quando anche noi riusciamo a costituire un

ambito di sapere estremamente controllato come si fa in matematica e in fisica - le scienze che per

prime hanno guadagnato lo statuto di scientificità - qualcosa rimane al di fuori. Su quel qualcosa, su

quei pregiudizi o su quei presupposti di tipo concettuale l’occhio del filosofo dovrebbe intervenire.

Certo, il filosofo non è il “tuttologo”: questo è l’altro rischio, il rischio cioè di avere un entusiasmo

di tipo non critico per la ricerca, il rischio di andare a mettere il naso su contesti specialistici che

non padroneggia. È un rischio enorme, per cui anche il filosofo deve restringere la sua ottica, per

quanto l’attitudine filosofica sia radicata nell’uomo comune e prenda in esame qualunque problema

di natura conoscitiva o di natura pratica. L’altro problema è infatti che non esiste un ambito di

problemi specificamente filosofici, delimitati, mentre esiste un ambito di problemi, sia pure in

crescita, di tipo fisico, matematico, o chimico, specificatamente delimitati. I problemi filosofici

nascono in qualunque contesto, sia in quello della vita quotidiana, sia in contesti conoscitivi, legati

alle diverse scienze, sia in contesti applicativi, che spesso sono la “vita adulta” dell’avanzamento

della conoscenza scientifica. Il filosofo non ha niente di preciso, non ha specifici problemi, ma è

collegato a qualunque contesto, e tuttavia deve specificare e precisare la sua ottica. La precisa

utilizzando quella che è comune a tutti gli esseri umani, la sua capacità razionale, possibilmente

raffinandola al massimo livello, quella capacità razionale che la logica coglie in parte, di cui la

logica dice molto ma certamente non tutto.

Vorrei farvi un esempio al proposito di quanto ha detto prima il prof. Palladino: s’è parlato di

“ragionamento”. Di questo, la logica dice qualcosa di molto importante, ma non dice tutto. La

logica chiarisce determinati schemi formali che hanno la caratteristica di preservare la verità se le

premesse da cui si partono vengono interpretate in modo da essere vere. Quindi, la logica, seppure

nata in ambito filosofico, si è costituita come disciplina di tipo scientifico, perché prende in

considerazione un oggetto che appartiene al nostro mondo di senso comune, ragionamenti espressi

in un linguaggio. Su questi, egli punta un occhio che seleziona alcuni aspetti, così come, nel

riferimento a Galileo, alcuni aspetti vengono selezionati, altri trascurati. Quello che viene

selezionato dalla logica a proposito del ragionamento è la presenza di strutture formali in grado di

preservare la verità. Ma il ragionamento di senso comune è un oggetto composito, che richiede, per

essere compreso, più ottiche disciplinari. Giustamente qualcuno ha chiesto come avrebbe dovuto

ragionare Socrate per essere logico; la sua affermazione sembrava del tutto condivisibile: “Se sono

colpevole, devo essere punito”. A dir la verità Socrate non diceva proprio così: se pensate

all’Apologia, egli diceva qualcosa di molto rivoluzionario: “Io sono colpevole, è vero. Io ho

insegnato ai giovani questa cosa fondamentale: che la vita senza ricerca non è degna di essere

vissuta.”. Socrate si riconosceva colpevole di avere messo questo seme di dubbio contro qualunque

pregiudizio nella mente dei giovani. La punizione e la morte sono state accettate da Socrate come

conseguenza di questa sua “corruzione” del conformismo dei giovani.

Ma tornando all’esempio del prof. Palladino, la logica dice che questa inferenza è scorretta. Dal

punto di vista appunto strettamente logico, è sicuramente scorretta, perché viola le regole che

vincolano l’uso del “se…allora…” così come definito dalla tavola di verità del condizionale

materiale. Questo è un aspetto dello studio del ragionamento, che, nel caso specifico, fallisce nel

cogliere l’adeguatezza pragmatica di quella frase, che tutti comprendiamo e anche condividiamo.

Questo è un esempio di come oggetti che appartengono al nostro mondo di senso comune (qui, il

ragionamento) richiedono diverse ottiche disciplinari per essere studiate scientificamente, ma

richiedono un’ottica di senso comune, con la quale la filosofia ha diverse parentele, per essere

compresi nella loro complessità, per comprendere che quella frase è adeguata pragmaticamente ad

un determinato scambio dialogico, e che in quel caso l’ottica logica, che pur giustamente nota la

violazione della tavola di verità, è un’ottica parziale. Questo è dunque un esempio di come l’ottica

scientifica può essere incompleta e parziale, mentre l’ottica filosofica si proponga invece come

un’ottica di maggiore apertura, che in qualche modo faccia riferimento anche al mondo di senso

comune, al ragionamento di senso comune in cui gli esseri umani sono immersi. Questo vuol dire

anche un’altra cosa, che la filosofia di permette anche di problematizzare non solo ciò che è

estremamente sofisticato, come ad es. i possibili presupposti di una teoria come la meccanica

quantistica. La filosofia si permette anche di problematizzare ciò che è ovvio e scontato a livello di

senso comune, ciò che sta davanti a tutti e che non viene detto, che nel momento in cui viene detto

sorprende, perché è ovvio. Per quanto riguarda ad es. l’ambito logico, giustamente il prof.Palladino

ha detto che la logica e i suoi contenuti non devono essere considerati innati; la logica si apprende.

È vero: la logica si apprende e mai ne ho avuto conferma come quando ho fatto una piccola

sperimentazione didattica, proponendo agli studenti la risposta ad un insieme di quesiti di tipo

logico, riguardo ad un test di autovalutazione della facoltà di ingegneria. I miei studenti hanno

risposto rapidissimamente a domande di tipo più o meno logico fintanto che esse non hanno toccato

problemi di natura proposizionale, legata cioè ai connettivi del linguaggio logico. Improvvisamente,

quasi tutti hanno alzato la testa e mi hanno detto: “Ma dobbiamo rispondere come se non avessimo

seguito il corso del prof. Palladino o come se l’avessimo seguito?”. È una domanda veramente

sorprendente, perché c’è proprio una biforcazione: da un lato il rispondere in base a regole apprese,

dall’altro in base al senso comune.

Tuttavia, l’ottica filosofica, anche nell’ambito della logica intesa come disciplina appresa, si rende

conto che ci sono alcuni principi fondamentali della logica che sembrano stare alla base della stessa

elaborazione logica. Aristotele aveva già fatto questo, anche se oggi la cosa viene messa in

discussione. Ad es., il principio di non contraddizione voi sapete che è stato ritenuto da Aristotele il

primo di tutti i principi, fondante qualunque discorso, tale che lo stagirita non lo dimostra, né

potrebbe perché è un principio e non un teorema, ma lo sostiene per confutazione, attraverso una

dimostrazione per “elenchos”. Dice: “Tu che vuoi confutarlo, di’ qualcosa. Nel mentre che tu

esprimi qualunque proposizione, vedrai, lo stai presupponendo.”. A proposito della logica, la

filosofia esamina quali tipi di grandi principi, se ci sono, sono tali da essere presupposti dalla stessa

teoria logica. Questo è un altro esempio di un intervento di tipo filosofico a proposito di una

disciplina che io ritegno di natura scientifica.

Un altro modo per capire come si qualifica il sapere filosofico in relazione al sapere scientifico è

vederne il rapporto con le rispettive storie. Voi sapete che la filosofia è stata insegnata, soprattutto

in Italia, nella sua forma storica. Desso si cerca di sperimentare una forma diversa di insegnamento

della filosofia, e non è assolutamente facile. I riferimenti di tipo storico sono inevitabili e spesso

necessari, perché mostrano il trasformarsi di un concetto (ad es. l’infinito) nel corso del tempo.

La scienza sembra avere invece un rapporto molto diverso con la propria storia, anche se il prof.

Zanghì ha sottolineato l’importanza, per comprendere i problemi di Einstein, del riferimento al

contesto immediatamente precedente o compresente la sua disciplina. In generale, comunque,è

sufficiente aprire un manuale di matematica, fisica o chimica: non si parte dalla considerazione

dello sviluppo storico della disciplina, anche se riferimenti di questo tipo sono di grandissimo aiuto.

Per contro, aprire un ipotetico manuale di qualunque ambito della filosofia senza riferimenti storici

è impossibile, credo non ne esistano di tal fatta, e non so nemmeno bene come potrebbero essere

costruiti. Pertanto, anche il diverso rapporto di scienza e filosofia con la propria storia è un altro

aspetto che potrebbe essere considerato nel cercare di capire qual è l’ottica filosofica, come si regge

e come può resistere a tentativi riduzionismi estremamente potenti nell’ambito, ad esempio, della

filosofia della mente.

SALUTO del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, dott. Attilio Massara

Discussione col pubblico.

POMERIGGIO: Incontro del Gruppo dei docenti e degli studenti afferenti al Polo di Filosofia

Introduzione della prof.ssa Giosiana Carrara – docente e Segretaria alle relazioni del Centro

Territoriale di Didattica di Filosofia della Provincia di Savona

Presentazione del gruppo dell’Istituto Superiore Secondario “Alberti - Da Vinci” di Savona.

Ci siamo proposti di realizzare un lavoro che metta in relazione la matematica e l’architettura

attraverso la filosofia, anche se questa non è una nostra materia di studio. Durante lo svolgimento di

questo lavoro, abbiamo preso in considerazione Leon Battista Alberti, leggendo alcuni passi del

“De pictura” e del “De re aedificatoria”, che qui presentiamo. Abbiamo consultato anche un testo di

storia dell’arte ed un testo critico di B.Zevi. Nell’affrontare questo lavoro ci siamo posti alcune

domande:

- che rapporto c’è fra il sapere tecnico e gli altri saperi?

- esiste una vera diversificazione?

Per trovare una risposta abbiamo scelto appunto Alberti, considerato il primo artista in senso

moderno. Affermava infatti: “…piacemi il pittore sia dotto, in quanto e’ possa in tutte le arti

liberali, ma in prima desidero sappi geometria…”, ovvero occorre indagare sulle origini delle arti

per trovare i principi che le regolano. Per questo è necessario che l’architetto abbia una formazione

completa teorico-pratica, che conosca le arti liberali, che sia stato educato ad esse, e soprattutto che

conosca la geometria, cioè la scienza dello spazio.

Alberti, inoltre, rivalutò il lavoro dell’architetto, inquadrandolo in una prospettiva più vasta, cioè

indagare il mondo. A questo proposito sosteneva di “indagare sulle origini delle arti, sui principi

onde furono tratte, sui mezzi coi quali si accrebbero”. Questo è il compito dell’architetto. Infatti, a

differenza dei capimastri medievali, formatisi per tirocinio diretto, Alberti presenta una concezione

nuova dell’architettura derivata in parte da Vitruvio. L’architettura è per Alberti una scienza nella

quale si fondono la conoscenza teorica, ovvero la componente ideale, e quella pratica, derivata

dall’esperienza. Per questo la progettazione è un processo che implica la conoscenza dell’uomo e

del rapporto che lo lega alla natura. Infatti afferma: “dagli oggetti nei quali la natura ha dato di sé

cospicue prove ricaveremo le leggi della delimitazione”. L’architetto opera nello spazio, che deve

essere organizzato attraverso la conoscenza e la progettazione. Questa concezione di spazio non si

ha solo all’interno dell’edificio, poiché questo è visto non più solo come singola struttura, ma

comincia ad essere considerato nel contesto particolare in cui verrà inserito. L’esempio più calzante

è quello della piazza di Pienza. La sua particolarità sta nella disposizione degli edifici, disposti in

modo da poter avere una visione completa di tute le facciate.

Nel disegno l’uomo esplica la sua attività di soggetto conoscente, e, di conseguenza, il pittore come

l’architetto non possono ignorare come l’uomo conosce. Per Alberti, infatti, l’occhio è il vertice

della piramide visiva che si forma tra oggetto e soggetto, e il disegno non è altro che il piano di

intersezione tra la superficie rappresentata e questa piramide. Di conseguenza la rappresentazione

dev’essere prospettica e la prospettiva è centrale. Abbiamo scelto di analizzare “La flagellazione di

Cristo” di Piero della Francesca perché qui si vede molto bene la prospettiva inserita nel quadro.

Vediamo che il quadro viene studiato in pianta. La scena centrale è la flagellazione che si trova n el

punto di fuga, mentre in primo piano si trovano i tre committenti del quadro. Vediamo ancora

inseriti gli elementi architettonici che fino ad allora non erano presenti nelle opere.

In questo periodo viene anche studiata lo sviluppo delle città ideali, basate su di un numero

prefissato di abitanti e di funzioni, cioè città senza storia dove l’elemento temporale è assente. Sono

città prive di sviluppo, per certi aspetti sacre, “ieratiche”.

A questo punto è necessario dire che l’ideale è sicuramente ciò che l’Alberti si prefigge come

finalità, come altri artisti del Cinquecento. Questa ricerca della dimensione estetica è molto

importante. Le opere architettoniche vengono viste differentemente da prima: iniziano ad essere

progettate a misura dell’uomo.

Per quanto riguarda il rapporto tra architettura e matematica, è necessario citare la chiesa di

Sant’Andrea in Mantova, dove si può notare grande alternanza di volumi nella pianta, con

composizione modulare (Argan) secondo il modulo del quadrato. Tutta la struttura in effetti è

impostata sull’antitesi tra quadrati, pieni e vuoti. Anche nella facciata si riprendono le figure

geometriche principali: cerchio, triangolo, quadrato. Le nicchie conferiscono un senso di

leggerezza, senza nulla togliere alla maestà della struttura.

Progettato da Alberti abbiamo ancora il Palazzo Rucellai a Firenze. Si può notare sulla facciata una

certa ritmicità: dal basso verso l’alto, abbiamo un bugnato molto grezzo, e, man mano che si sale, la

decorazione si raffina per alleggerire la struttura. Inoltre, è da notare anche la suddivisione della

verticalità: le finestre mantengono sempre lo stesso ritmo.

Ancora è da sottolineare come per Alberti la venustas, la bellezza, sia da ricercare soltanto nella

natura. La bellezza è intesa come “armonia tra forma e struttura”, ed è qui che entra in gioco

l’architettura vera e propria. La chiesa di San Sebastiano è a croce greca inserita in un quadrato, al

fine del “coordinamento dei volumi e dei vuoti” (Argan).

Altro esempio è Santa Maria Novella in Firenze, dove l’Alberti elabora il tema romanico secondo i

principi dedotti da Vitruvio della composizione modulare, assumendo come modulo compositivo il

quadrato, perché, come spiegato nel trattato, “le forme geometriche, con la loro verità, sollecitano a

meditare sulla verità della fede”.

A questo punto, bisogna ritornare alla matematica, perché l’architettura lì affonda le proprie radici.

L’artista, infatti, aspira alla perfezione e quindi deve conoscere le leggi del reale. Da un punto di

vista matematico, la perfezione divina può essere intesa come perfezione geometrica, e in questo

senso c’è un recupero della struttura antica della Chiesa. Al proposito, Alberti sostiene: “piglieremo

da matematici quelle cose che alla nostra materia appartengono…perché vogliamo le cose essere

poste da vedere”, non quindi per astrarre dal reale i concetti. La matematica è “irrelata alla natura,

quasi per miracoloso collegamento”: ricordiamo la serie matematica di Fibonacci, che ora non viene

più intesa come gioco logico, ma costituisce un modello di interpretazione della natura. In questo

periodo vengono infatti scoperte piante la crescita delle cui foglie segue la serie di Fibonacci.

Un’altra dimostrazione del collegamento tra matematica e natura è la conchiglia del Nautilus che si

sviluppa a spirale, seguendo proprio la serie suddetta.

Tornando sui passi di prima, abbiamo in questa figura rappresentato il tempio malatestiano di

Rimini: vi si trova sempre il rispetto delle proporzioni, la leggerezza dell’edificio, pur incompleto,

permangono il triangolo, il cerchio e il quadrato. Qui, Alberti interpreta la facciata come organismo

plastico articolato, non accontentandosi di proiettare semplicemente lo spazio, ma sentendolo come

realtà fisica di luce, penombra, atmosfera e colore. Tuttavia, l’edificio rimane pur sempre un

oggetto, anche se è oggetto ideale ed assoluto, che esprime una concezione del mondo come natura

e come storia.

Natura e architettura per Alberti devono essere messe in relazione senza danno per la natura, la

quale in futuro, prima o poi, riuscirà a recuperare lo spazio sottrattole.

Presentazione del gruppo del Liceo Scientifico “O.Grassi” di Savona:

“Evoluzionismo e fissismo, due paradigmi a confronto” – un percorso di protagonisti

Anassimandro può essere considerato il primo “evoluzionista” ante litteram: pochi sanno infatti di

come la sua opera non s’incentrasse unicamente sulla cosmologia, ma, come sappiamo da un

frammento riportato da Simplicio (l’unico autentico) e da altri riferiti ad Anassimandro, ma

d’incerta collocazione, si interessava anche di altri aspetti relativi alla nascita dell’uomo e degli

organismi in generale sul nostro pianeta. È importante ricordare l’espressione che troviamo nel

frammento di Simplicio “secondo necessità”. Da un punto di vista scientifico, essa può essere

interpretata come un accenno al concetto di legge naturale.

Significativo per il nostro discorso è la testimonianza di Censorino (IV, 7):

“Anassimandro di Mileto pensa che dall’acqua e dalla terra, sotto l’azione del calore, siano nati

pesci o animali molto simili ai pesci, nel cui interno sarebbero cresciuti gli uomini, rimanendovi

rinchiusi come dei feti fino all’epoca della pubertà; allora, rotto l’involucro, ne sarebbero usciti

uomini e donne già capaci di nutrirsi.”

È importante perché abbiamo un riferimento all’acqua, dove si dimostra l’influenza del suo

maestro, Talete, ma soprattutto perché c’è un accenno all’idea di evoluzione, cioè l’idea di animali

diversi dall’uomo al cui interno sarebbero nati e cresciuti gli uomini.

Altra testimonianza significativa è quella di Ippolito (Confutazione delle eresie, I, 6, 3):

“Gli animali hanno avuto origine dall’umidità che il sole fa evaporare. L’uomo deriva da un

animale diverso da lui e cioè da un pesce o da qualcosa che agli inizi gli assomigliava.”

Anche qui abbiamo il riferimento al fatto che gli animali siano derivati da altri organismi che un

tempo vivevano in acqua.

Cuvier elabora una nuova teoria, la teoria del catastrofismo o teoria dei cataclismi (1815), messa a

punto per spiegare i cambiamenti verificatisi nella fauna e nella flora della terra nel corso della sua

storia naturale, senza far ricorso a teorie evoluzionistiche. Cuvier infatti, pur essendo gran

conoscitore dei fossili, non accetterà mai le teorie evolutive, ma si ricollegherà ad un atradizione

fissista, come quella di Linneo. Elaborò la teoria in base alla quale Dio avrebbe creato un numero di

specie superiore a quelle viventi, che si sarebbero ridotte in seguito a catastrofi naturali quali

inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche. Queste avrebbero distrutto gli esseri viventi di una

regione che sarebbe poi stata ripopolata in seguito dalle specie provenienti dalle aree geografiche

circostanti. Fra le grandi catastrofi, riteneva che l’ultima fosse il diluvio universale, il cui ricordo

ancora si conservava. La sua teoria nasce dall’osservazione di strati geologici francesi dove notò un

massiccio avanzamento del mare, convincendosi di poter generalizzare questo fenomeno.

Combatté aspramente il lamarckismo.

Darwin e il neo-darwinismo si pongono a cavallo tra necessità e contingenza, nel considerare

l’interazione tra l’ambiente che seleziona negativamente i caratteri svantaggiosi e l’individuo con i

suoi tratti ereditari. È significativa una citazione dall’“Origine della specie” del 1859:

“Non vi è certamente cosa che si possa ammettere più difficilmente di quella che gli organismi e gli

istinti più complessi non siano stati perfezionati con mezzi che sono superiori alla ragione

dell’uomo, sebbene analoghi alla medesima, ma invece mediante l’accumulazione di piccole

variazioni, ciascuna delle quali sia proficua all’individuo che la possiede.”

Bisogna assolutamente porre l’attenzione su due termini importanti:

- il modo in cui Darwin tratta di Dio, ovvero “mezzi che sono superiori alla ragione

dell’uomo”: elemento laico molto accentuato;

-

l’evoluzione realizzata attraverso “l’accumulazione di piccole mutazioni casuali ciascuna

delle quali sia proficua all’individuo stesso”, dove la proficuità è decretata proprio

dall’ambiente.

Con l’avvento della genetica, ovvero di quella branca della biologia che studia la generazione degli

organismi e la trasmissione dei caratteri ereditari, la prospettiva darwiniana cambia. Da ricordare la

figura di Mendel, che dimostra come il carattere ereditario sia trasmesso come unità distinta dalle

altre, da lui chiamata “elementum”. Le intuizioni geniali di Darwin, prive di alcuni elementi

basilari, furono colmate in molta parte da Mendel. Egli non era in grado infatti di dimostrare né

l’origine delle variazioni né il modo in cui esse venivano trasmesse alle generazioni successive.

L’unione della teoria darwiniana della selezione naturale e dei principi, delle leggi, di Mendel,

diedero origine alla nuova teoria del neo-darwinismo. Questo parla di una evoluzione continua e

graduale, ovvero di mutazioni repentine delle frequenze alleliche che però si manifestano in modo

graduale con l’affermazione di nuove specie.

Per finire, vogliamo citare alcuni scienziati che hanno contribuito alla diffusione del neodarwinismo, R. Fisher e S. Wright, e così il fondamentale apporto di J.B.S. Haldane, che nel 1918

dimostrò matematicamente come i caratteri genetici contribuivano regolando l’evoluzione secondo

l’andamento della curva di Gauss.

L’esito ultimo delle teorie evoluzioniste hanno portato allo sviluppo dell’embrionologia.

Presentazione dei gruppi del Liceo Classico “G.Chiabrera” di Savona.

“Questa misura mi appartiene”

Il titolo del progetto si ispira alla frase del delegato della Repubblica ligure Antonio Musedo alla

conferenza dei Pesi e delle Misure di Parigi del 1792, e consiste in un’analisi dei piani della

razionalità nell’ambito della dialettica metrologica, ovvero del modo in cui l’uomo, nel corso della

sua storia, dall’età della mezzaluna fertile fino all’800, ha utilizzato e manipolato il concetto di

misura, che fossero pesi, prodotti della terra oppure semplicemente di misure.

Gli aspetti analizzati sono stati differenti: l’aspetto storico, didattico, antropico, razionale.

Ci siamo basati su diversi testi, tra cui Vitolsk Kula, “Le misure di uomini dall’antichità ad oggi”, e

lo studio dei testi ci ha portato alla lettura dei più disparati documenti storici: dai “Cahiers de

doléances” alle leggi Siccardi degli anni ’50 del XIX secolo.

Le attività che abbiamo svolto, da un punto di vista didattico, hanno preso le mosse da una serie di

lezioni che ci hanno fornito le conoscenze di base sull’argomento, cercando di evidenziare in

seguito l’aspetto filosofico del discorso sulla metrologia. S’è fatto inoltre largo uso del portale

telematico che voi tutti potete visitare all’indirizzo http:// laboratoriofilosofico.objectis.net che

accoglie tutti i nostri lavori, aggiornati settimanalmente.

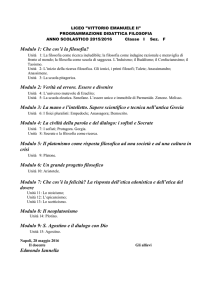

I totalitarismi come forma di linguaggio estremo

Il progetto ha coinvolto la filosofia, la matematica ma anche le lingue classiche, a partire dai testi

aristotelici, per individuare linguisticamente le diverse problematiche inerenti il linguaggio e la

manifestazione del totalitarismo. Quest’ultimo ne è uscito fuori soprattutto come manifestazione

della violenza della Ragione, dell’uso della Ratio forte. Per far questo, ci siamo avvalsi della lettura

dei saggi di Adorno e Lyotard. L’asse portante è stato quello della filosofia analitica e dell’indagare

sulla cesura di un processo che da un lato mira ad una libertà vissuta dal singolo (esistenzialismo),

e, dall’altro, si configura invece come omologazione e standardizzazione. La nostra attenzione è

stata in particolar modo quella di riflettere sull’uso dello scenario espressivo che si dà attraverso il

mezzo di espressione, e la crisi che ne consegue quando il mezzo si “inceppa”. L’oggetto di studio

con principale riscontro nel presente è stata infine l’incapacità della tecnologia di fornire

un’effettiva libertà, e la ricerca di una sua diversa codificazione.