Responsabile editoriale: Roberto De Meo

Redazione: Patrizia Vallario

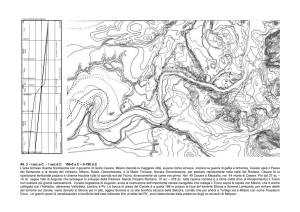

Tavole cartografiche: Stefano Benini

Traduzione: Luigi Sanvito

Immagine di copertina: © Stephen Mulcahey / Arcangel Images

Titolo originale:

The Caesar’s Legion. The epic saga of Julius Caesar’s elite tenth legion and the armies

of Rome

Copyright © 2002 by Stephen Dando-Collins. ALL RIGHTS RESERVED

www.giunti.it

© 2015 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia

Piazza Virgilio 4 – 20123 Milano – Italia

ISBN 9788809819429

Prima edizione digitale: settembre 2015

RINGRAZIAMENTI

La stesura di questo libro non sarebbe stata possibile senza l’immenso aiuto che mi

è stato fornito nel corso di molti anni dal personale di innumerevoli biblioteche,

musei ed enti di ricerca storica sparsi per tutto il mondo. A tutti questi addetti vanno

i miei più sentiti ringraziamenti: né loro né io, all’inizio, sapevamo quali risultati

avrebbe prodotto la mia passione per la storia romana. Un grazie di cuore anche a

coloro che hanno letto il manoscritto nelle sue diverse fasi di sviluppo, fornendomi

preziosi suggerimenti.

Più in particolare, la mia riconoscenza va a tre persone, per il ruolo che hanno

giocato nella stesura e nella pubblicazione di questo libro. Anzitutto, devo ringraziare

Stephen S. Power, senior editor alla John Wiley & Sons, per l’entusiasmo,

l’incoraggiamento, la lungimiranza e il talento professionale.

In secondo luogo, devo molto al mio meraviglioso agente letterario di New York,

Richard Curtis, che per molti anni ha sostenuto e orientato le mie aspirazioni,

propiziando un felice matrimonio con un’eccellente casa editrice. È stato Richard a

suggerirmi di dividere il mio massiccio manoscritto dedicato a tutte le legioni

dell’antica Roma in una serie di monografie che raccontassero in forma autonoma le

vicende di ciascuna delle principali unità dell’esercito romano. Senza di lui, La legione

di Cesare non avrebbe mai visto la luce. In quest’epoca sempre più dominata dalle

fredde tecnologie informatiche, vi assicuro che nell’Upper East Side esiste ancora un

uomo che incarna tutte le qualità «vecchio stile» che uno scrittore sogna di trovare

in un agente letterario. Per un autore, come il sottoscritto, che si avvale della

tecnologia ed è in prima linea nella rivoluzione dell’editoria elettronica, Richard era e

rimane un autentico gentiluomo della vecchia scuola.

Infine, c’è Louise, mia moglie da quasi vent’anni. Louise ha condiviso con me una

vita complicata e frenetica senza mai lamentarsi; al contrario, incoraggiandomi

continuamente. Come posso descrivere il ruolo che ha giocato nella stesura di questo

libro, e nell’affinamento delle mie doti letterarie? Penso che Tacito, nell’Agricola, mi

offra le parole per esprimerlo al meglio. Lo storico romano descrive la relazione tra

sua suocera Domizia e suo suocero Agricola con parole che sembrano rispecchiare il

mio rapporto con Louise in questi vent’anni: «Domizia e Agricola hanno vissuto in un

accordo perfetto, sostenuto da affetto e altruismo. In un’unione di questo tipo,

tuttavia, una buona moglie merita più della metà delle lodi, proprio come una cattiva

consorte merita più della metà dei rimproveri».

NOTA DELL’AUTORE

La legione di Cesare vuole colmare una lacuna nella produzione saggistica in

materia, narrando dettagliatamente la storia di una singola unità dell’antico esercito

romano. Il mio libro costituisce il frutto di trent’anni di ricerche sulle forze armate

dell’antica Roma; un lavoro che si è focalizzato soprattutto sulle più importanti tra le

cinquanta legioni di epoca augustea e postaugustea create tra l’84 a.C. e il 231 d.C.

Per nostra fortuna, abbiamo a disposizione le opere di molti storiografi

dell’antichità. Costoro hanno tramandato ai posteri le cronache delle guerre, delle

campagne, delle battaglie e delle scaramucce, svelandoci il carattere e le azioni dei

principali condottieri delle legioni romane. Penso ad autori come Giulio Cesare,

Appiano, Plutarco, Tacito, Svetonio, Polibio, Cassio Dione, Giuseppe Flavio, Plinio il

Giovane, Seneca, Livio, Arriano, senza i quali questo libro non sarebbe stato neppure

concepibile.

Grazie alle fonti classiche e moderne (per le quali rinvio alle appendici di questo

volume), esiste materiale sufficiente per dare alle stampe ponderosi tomi sulla

Quattordicesima Gemina Martia Victrix, la legione che sconfisse Boadicea (o Budicca,

com’è chiamata ai giorni nostri); sulla Terza Augusta, che salvò la vita all’apostolo

Paolo; sulla Sesta Victrix, che rapì Cleopatra e fu alla base della celebre quanto

lapidaria osservazione di Giulio Cesare Veni, vidi, vici («Venni, vidi, vinsi»); e sulla

Dodicesima Fulminata, che si guadagnò nome e fama nella battaglia di Marco Aurelio

contro i germani così vigorosamente rievocata nel film Il gladiatore. E questi sono

solo pochi esempi tra i tanti.

Ciò premesso, non c’è dubbio che la legione più famosa in epoca romana sia stata

la Decima legio, non a caso descritta come «famosa in tutto il mondo» quando

partecipò all’offensiva in Giudea nel 67 d.C. Costituita personalmente da Giulio

Cesare, la Decima svolse un ruolo di primo piano in tutte le sue battaglie, dal

sanguinoso esordio in Spagna alla conquista delle Gallie e all’invasione della

Britannia, senza tralasciare la partecipazione alla guerra civile contro Pompeo

Magno, che sfociò nell’ascesa di Cesare a dittatore di Roma. La Decima legione

marciò per Marco Antonio e Augusto; con Corbulone sconfisse duramente i parti;

con Vespasiano represse la rivolta ebraica; con Tito si impossessò del tempio di

Gerusalemme. Infine, espugnò Masada.

Durante le ricerche per questo libro, ho dovuto affrontare e chiarire una serie di

questioni controverse della storia legionaria, come la singolare unicità delle strutture

di comando in Egitto e Giudea. Ma l’aspetto più illuminante in assoluto ha riguardato

quello che in termini moderni chiameremmo il fattore della rafferma. Le legioni di

Roma erano reclutate in massa, mentre coloro che sopravvivevano erano congedati

altrettanto in massa alla fine del periodo di servizio (in origine dopo sedici anni; più

tardi, dopo venti). Durante questo arco di tempo, le perdite non erano sostituite da

nuovi soldati. La possibilità di raffermarsi (cioè di rinnovare il periodo di servizio)

spiega perché alcune specifiche unità venissero sostanzialmente annientate in

questa o quella battaglia, salvo poi risorgere con nuovi effettivi: in certi casi si

trattava di legioni composte da reclute, ma in altri casi i ranghi erano costituiti da

legionari che avevano usufruito della rafferma, con un’età compresa tra i trentanove

e i cinquantanove anni, e ormai prossimi al congedo definitivo. Per ulteriori

approfondimenti sul tema, rinvio all’appendice Il fattore della rafferma.

C’è poi la questione delle date e dei nomi. Per quanto riguarda il primo punto, ho

scelto di utilizzare il calendario romano, che inizialmente presentava una variazione

di due mesi in meno rispetto al nostro. I nomi dei luoghi sono riportati nella loro

dizione originale, con l’aggiunta, laddove possibile, di quella moderna, così che i

lettori possano facilmente identificarli. Per quel che concerne i nomi delle persone,

ho preferito attenermi alla dizione più conosciuta ai giorni nostri, rinunciando a

qualunque tecnicismo filologico: Antonio anziché Antonius, Giulio Cesare anziché

Gaius Caesar, Ottaviano invece di Caesar, Pilato piuttosto che Pilatus, Vespasiano al

posto di Vespasianus ecc.

Nel XIX e nel XX secolo, molti studiosi trovavano opportuno definire le legioni

«reggimenti», le coorti «battaglioni», i manipoli «compagnie», i centurioni

«capitani», i tribuni «colonnelli», e i legati «generali». Per quanto mi riguarda, ho

mantenuto nella narrazione termini come legione, coorte, manipolo e centurione,

considerando che si tratta di vocaboli ormai familiari al lettore moderno.

Tuttavia, alcuni termini antichi sono assai meno conosciuti. Questa circostanza mi

ha spinto ad alcuni aggiustamenti, in modo da facilitare la comprensione del testo. Di

conseguenza, ho tradotto «legato» come «generale» o «generale di brigata»;

«tribuno» come «colonnello» (laddove l’ho ritenuto necessario); «pretori» come

«generali di divisione», e (sempre dove l’ho ritenuto necessario) «consoli» come

«generali di corpo d’armata». Sono consapevole che questo approccio al tema dei

gradi militari potrà non piacere agli accademici (in fondo – lo ammetto – è come

tenere il piede in due scarpe), ma ho preferito anteporre la chiarezza divulgativa al

rigore filologico.

Questa è la storia dei soldati della Decima legione, militi che contribuirono in

misura decisiva alla grandezza di Roma; uno o due uomini straordinari e moltissimi

altri assolutamente ordinari, ma spesso capaci di imprese incredibili. Sotto molti

aspetti, non erano diversi da noi. Eppure è lecito chiedersi chi, al giorno d’oggi,

sarebbe in grado di fare (o anche solo di iniziare a fare) quello che hanno fatto loro,

di sopportare quello che hanno sopportato loro, di realizzare quello che hanno

realizzato loro.

NOTA DEL TRADUTTORE

Nel testo originale, l’Autore utilizza il moderno sistema anglosassone per definire

pesi e distanze. Dunque, miglia, piedi, pollici, iarde, libbre etc. Nella traduzione

italiana, abbiamo precisato volta per volta le corrispondenti unità di misura secondo

il sistema in vigore nel nostro Paese: ad esempio, cinque piedi e quattro pollici = circa

un metro e sessantacinque centimetri. Tuttavia, in alcuni passaggi, allo scopo di

mantenere intatta la scorrevolezza del testo, abbiamo tradotto i pesi e le misure

originali direttamente in chili e metri, senza fare alcun riferimento ai loro equivalenti

anglosassoni. C’è poi un’osservazione che riguarda il miglio: considerando che si

tratta di un termine il cui significato è ormai abbondantemente conosciuto anche in

Italia, abbiamo ritenuto superfluo tradurlo sempre in chilometri. Qui, per

completezza, aggiungiamo soltanto che un miglio terrestre è pari a circa un

chilometro e seicentodieci metri. [L.S.]

1. IL RISCHIO DELLA DISFATTA

Era un gran giorno per morire. E prima che il sole fosse tramontato, 34 000 uomini

avrebbero perso la vita in questa valle. I militi della Decima legio non si facevano

illusioni. Sapevano che molti di loro sarebbero caduti nella battaglia ormai

imminente. Tuttavia, per dei romani, non c’era nulla di più glorioso di una morte sul

campo. E se gli uomini di questa legione dovevano morire, probabilmente non

esisteva un luogo migliore, o un giorno più adatto, per andare incontro alla propria

sorte, sul suolo di casa, sotto un cielo di un azzurro perfetto.

Neppure un alito di vento sfiorava i legionari della Decima inquadrati nei loro

ranghi, mentre scrutavano l’esercito di Gneo Pompeo dall’altro lato della valle e del

fiume. L’armata avversaria aveva preso posizione a cinque miglia di distanza, sui

pendii di Munda, una città collinare dell’Andalusia nei pressi dell’odierna Osuna, a

sudest di Cordova. Il sole era sorto nel cielo sereno, illuminando una dolce mattina,

quella del 17 marzo del 45 a.C. Dopo sedici anni di battaglie in Spagna, Francia,

Belgio, Olanda, Germania, Albania, Grecia, Nord Africa, e dopo aver invaso due volte

la Britannia, la Decima legione di Giulio Cesare aveva fatto ritorno al punto di

partenza: di nuovo in azione sul suo territorio natio, pronta a misurarsi nello scontro

campale che avrebbe posto fine alla più sanguinosa guerra civile di Roma, oppure

alla carriera di Cesare, e forse alla sua vita.

Adesso la Decima comprendeva meno di 2000 effettivi, un numero ben lontano dai

6000 legionari che Cesare aveva personalmente reclutato nel 61 a.C. Due terzi dei

ranghi erano caduti nel corso degli anni. I sopravvissuti, la cui età oscillava tra i

trentatré e i trentasei anni, attendevano di essere congedati quello stesso mese.

Ancora una battaglia, aveva promesso Cesare ai suoi veterani ispanici, e poi sarebbe

stato felice di mandarli a casa. I legionari avrebbero ricevuto un supplemento di paga

e appezzamenti di terreno.

Riconosciuta da amici e nemici come la migliore unità militare di Cesare, la Decima

legione costituiva tradizionalmente l’ala destra dell’esercito del condottiero, ancora

fermo e in silenzio. La Quinta legione – un’altra unità ispanica – copriva l’ala sinistra

dello schieramento. Lo spazio tra le due estremità era occupato da uomini della

Terza, della Sesta, della Settima, della Ventunesima e della Trentesima legione. Come

la Decima, anche queste forze si presentavano a ranghi ridotti: la Sesta legione, per

esempio, aveva potuto schierare solo qualche centinaio di uomini. In tutto, Cesare

disponeva di circa 30000 tra legionari e ausiliari, inquadrati in ottanta coorti, o

battaglioni. C’erano poi 8000 cavalieri, distribuiti tra i due fianchi: la più grande forza

di cavalleria che Cesare avesse mai messo in campo. I cavalli scalpitavano inquieti,

fiutando l’odore della paura nell’aria del primo mattino.

Al centro dello schieramento della Decima, a cavallo con elmo e corazza e

attorniato dal suo stato maggiore, il cinquantaquattrenne Giulio Cesare indossava il

paludamentum, il vistoso mantello scarlatto dei generali romani. Mentre le truppe

rimanevano in attesa, Cesare si consultò rapidamente con il comandante della

cavalleria, Nonio Asprenate, mettendo a punto gli ultimi dettagli tattici. Dopodiché

Asprenate si allontanò a cavallo e raggiunse con i suoi uomini la posizione che gli era

stata assegnata – quasi certamente sull’ala destra –, mentre il suo vice, il colonnello

Arguezio, disponeva le proprie forze sull’ala sinistra.

Cesare impartì un ordine. Accanto a lui, un attendente a cavallo inclinò la bandiera

rossa del generale verso il fronte di battaglia. Un trombettiere disarmato suonò il

segnale dell’avanzata a passo di marcia. Lungo tutto lo schieramento, le trombe delle

singole unità ripeterono il segnale. Le aquile delle legioni e i vessilli delle unità più

piccole si inclinarono verso il nemico. Le truppe, disposte in tre linee di 10000 uomini

ciascuna, si mossero ordinatamente.

Cesare aveva sperato di attirare i suoi avversari su un terreno pianeggiante, ma le

truppe nemiche non sembravano volersi muovere; al contrario, mantenevano la loro

posizione sulla collina, aspettando che fosse l’esercito di Cesare a farsi sotto.

Il generale al comando dell’armata avversaria era Gneo Pompeo. Figlio maggiore di

un famoso generale, Pompeo Magno, e nipote di un altro, non aveva ancora

trent’anni e non possedeva una reputazione militare particolarmente brillante. Pochi

anni prima aveva assicurato a suo padre un successo navale nell’Adriatico, seguito

tuttavia da una disastrosa operazione via terra in Libia. In tempi più recenti, aveva

guidato le sue truppe in una sofferta ritirata attraverso la Spagna sudoccidentale,

mentre Cesare lo incalzava da vicino. Le sue esperienze di comando si fermavano lì.

Malgrado questi limiti evidenti, tuttavia, era pur sempre l’erede di Pompeo Magno e

si trovava in Spagna, dove il suo defunto padre era ancora onorato; una circostanza

che poteva fare la differenza. Inoltre, aveva ai suoi ordini come vicecomandanti due

dei migliori generali di Pompeo Magno, uno dei quali, per di più, era stato l’aiutante

di Cesare per nove anni e conosceva bene come pensava e come combatteva.

Mentre suo fratello minore Sesto presidiava Cordova, la capitale della provincia

iberica, Gneo aveva radunato ed equipaggiato un imponente esercito, forte di circa

50 000-80 000 uomini. Poche delle sue unità, tuttavia, erano di prim’ordine. Nove

delle sue tredici legioni erano nuove di zecca, costituite da giovani inesperti

frettolosamente raccolti nella Spagna occidentale e nel Portogallo. Di conseguenza, il

peso della battaglia sarebbe ricaduto in gran parte sulle sue quattro legioni di

veterani.

Gneo contava soprattutto sulla Prima legione, il reparto d’élite di suo padre,

l’equivalente della Decima di Cesare. Questa unità aveva combattuto le battaglie più

importanti della guerra civile ma, a differenza dell’imbattuta Decima legione, era

stata costretta ad aprirsi la strada disastro dopo disastro. Accanto alla Prima c’erano

anche la Seconda e la legione Indigena, due unità pompeiane che erano passate dalla

parte di Cesare, salvo poi ripensarci quando Gneo e Sesto erano arrivati in Spagna

l’anno prima. Infine, c’era l’Ottava legione, un’unità molto simile alla Decima e una

delle tre legioni di Cesare che in tempi recenti avevano disertato per unirsi alle forze

avversarie. Il giovane Gneo aveva accolto con sospetto queste defezioni di massa, al

punto che aveva tenuto con sé solo l’Ottava, inviando le altre due unità

«voltagabbana» (la Nona e la Tredicesima) a suo fratello a Cordova.

Il giorno prima, il giovane Pompeo aveva allestito il proprio campo nella pianura

nei pressi di Munda. Cesare era arrivato con le sue legioni dopo il crepuscolo, e si era

accampato a cinque miglia di distanza. Nelle prime ore del mattino successivo,

Pompeo aveva disposto le sue truppe, in schieramento di battaglia, sui pendii

sottostanti la città, determinato a costringere Cesare a uno scontro campale. Gneo

aveva deciso di giocarsi il tutto per tutto, sfruttando il fattore della superiorità

numerica prima che i suoi sostenitori si stancassero di ritirarsi e abbandonassero la

causa. I suoi consiglieri gli avevano garantito che Cesare avrebbe rapidamente

accettato lo scontro. In effetti, non si sbagliavano: l’ordine di prepararsi alla battaglia

risuonò per tutto il campo di Cesare poco dopo che gli addetti alle ricognizioni lo

avevano svegliato per riferirgli i preparativi di Pompeo vicino a Munda.

Dopo aver innalzato i vessilli, le legioni di Cesare si inoltrarono al passo nella

pianura, tra il frastuono di 60000 piedi in marcia e il clangore metallico del loro

equipaggiamento. La disciplina era rigida. Non una parola. Sui fianchi, la cavalleria

seguiva l’avanzata dei legionari. Cesare e il suo stato maggiore cavalcavano subito

dietro la prima linea della Decima legione.

Mentre avanzavano, gli uomini della Decima tenevano gli occhi bene aperti, decisi

a prevenire qualunque trappola. Intorno a loro c’erano solo colline, ma qui, sul

fondovalle, il terreno era pianeggiante; un aspetto che avrebbe favorito sia le

manovre della fanteria che quelle della cavalleria. Prima di ogni cosa, però, le truppe

dovevano coprire cinque miglia per agganciare il nemico. Sul loro percorso c’era un

fiumiciattolo poco profondo che tagliava la vallata. Avrebbero dovuto guadarlo e poi

attraversare un altro tratto di pianura arida, prima di raggiungere la collina dove si

era attestato l’esercito avversario. Forte della possibilità di scegliere il campo di

battaglia, il giovane Pompeo aveva optato per le alture. Inoltre, pronta a fornire

aiuto in caso di necessità, la città di Munda si ergeva sulla collina alle sue spalle,

circondata da alte mura con torri e guarnigioni di difesa.

Mentre la distanza tra i due eserciti si riduceva, i legionari della Decima poterono

constatare che le ali di Pompeo erano protette da reparti di cavalleria, appoggiati da

fanteria leggera e ausiliari (6000 per ogni lato). I soldati della Decima non vedevano

l’ora di scoprire l’identità della legione posizionata sul fianco che li fronteggiava,

sperando che non si trattasse dei loro fratelli ispanici dell’Ottava. Durante gli ultimi

sedici anni, la Decima e l’Ottava avevano affrontato assieme la buona e la cattiva

sorte. Non sarebbe stato facile combattere contro vecchi amici, ma lo avrebbero

fatto, nel nome di Cesare. Gli uomini della Decima capivano perché i loro scontenti

compagni dell’Ottava avessero deciso di defezionare e, come in passato, avvertivano

un moto di simpatia nei loro riguardi. Eppure, quando si trattava di passare alle vie di

fatto, la lealtà della Decima nei confronti di Cesare era fuori discussione.

Quando gli uomini del condottiero ruppero il passo nell’attraversare sguazzando il

fiumiciattolo, per poi ricomporsi e continuare ad avanzare a ritmo di marcia, il loro

comandante comprese che Pompeo si aspettava che scalasse la collina, dove si

sarebbe svolto lo scontro decisivo. A quel punto, del resto, c’era una sola alternativa:

o accettare il gioco del nemico, o ritirarsi. Quando la sua prima linea raggiunse la

base del pendio, Cesare, inaspettatamente, ordinò alle truppe di fermarsi. Gli uomini

obbedirono, aspettando con impazienza di lanciarsi all’attacco. A quel punto, Cesare

comandò loro di serrare i ranghi, così da concentrare la forza offensiva su uno spazio

più ristretto. La direttiva venne prontamente eseguita.

Mentre i legionari cominciavano a spazientirsi della tattica attendista del loro

generale, Cesare diede l’ordine di suonare la carica. Le trombe lo stavano ancora

eseguendo, quando i vessilli delle sue ottanta coorti si inclinarono verso il nemico.

Con un rombo assordante, le truppe si avventarono su per la collina.

Con un rombo altrettanto assordante, gli uomini di Pompeo scagliarono i loro

giavellotti. Gli attaccanti alzarono gli scudi per proteggersi. I dardi, lanciati dall’alto,

saettarono implacabili nell’aria, abbattendosi sulla prima linea di Cesare e

trafiggendo gli scudi. Le truppe all’assalto vacillarono per qualche momento, poi

riacquistarono lo slancio. Un’altra salva di giavellotti oscurò l’azzurro del cielo, e

un’altra, e un’altra ancora. La prima linea di Cesare, senza fiato e ancora lontana dal

nemico, con i cadaveri dei commilitoni che giacevano a mucchi, fu costretta a

fermarsi. Anche le unità alle sue spalle fecero lo stesso. L’intero attacco subì una

pericolosa battuta di arresto.

Per la prima volta nella sua carriera, Cesare si trovò di fronte al rischio di una

disfatta: una disfatta autentica, non una sanguinosa sconfitta come a Gergovia,

Dyrrhachium, Ruspina, o come le schermaglie fra le colline spagnole delle ultime

settimane. Cesare aveva infranto ogni regola: solo un dilettante avrebbe potuto far

marciare le sue truppe per cinque miglia, per poi costringerle a guadare un corso

d’acqua e avventarsi su una collina a passo di carica. Un dilettante, o un uomo che si

era abituato a vincere troppo facilmente, che aveva sottovalutato i suoi avversari,

che non frenava la sua impazienza di chiudere la partita della guerra civile una volta

per tutte. Se adesso le truppe di Pompeo si fossero scagliate giù dalla collina, lo

schieramento di Cesare – compresa la celebre Decima legione – quasi certamente

non avrebbe retto. I soldati, non importa se reclute o veterani, sarebbero fuggiti per

salvarsi la vita.

Dopo essere smontato rapidamente da cavallo, Cesare sottrasse lo scudo a uno

stupito legionario della retroguardia della Decima, quindi si fece largo tra le sue

truppe, su per il pendio, fino alla prima linea in frantumi. Il suo stato maggiore, con il

cuore in gola, scese da cavallo e si affrettò a seguirlo. Togliendosi l’elmo con la mano

destra e gettandolo via così che chiunque potesse riconoscerlo, Cesare raggiunse

l’avanguardia dello schieramento di attacco.

A questo punto, secondo lo storico Plutarco, il condottiero si rivolse alle sue

truppe, accennando col capo alle decine di migliaia di giovanissime reclute

dell’esercito pompeiano, e poi esclamò: «Non vi vergognate a permettere che il

vostro generale venga sconfitto da quei ragazzini?».

Nel silenzio generale, Cesare lusingò i suoi uomini, li rimproverò, li incoraggiò.

Eppure non uno dei legionari, ansimanti, coperti di sangue e grondanti sudore,

avanzò di un passo. Più in alto, le truppe di Pompeo assistettero a questo spettacolo

ridendo.

A quel punto, secondo la ricostruzione dello storico Appiano, Cesare si girò e disse

ai suoi ufficiali: «Se oggi falliremo, sarà la fine della mia vita, come pure delle vostre

carriere». Quindi sguainò la spada e si avviò su per la collina, verso le linee di

Pompeo, precedendo i suoi uomini di parecchi metri.

Un ufficiale inferiore dell’esercito di Pompeo gridò e diede l’ordine ai suoi uomini –

quelli nel raggio di azione di Cesare – di lasciar partire una raffica di dardi nella sua

direzione. Stando ad Appiano, duecento giavellotti volarono verso la solitaria, inerme

figura del condottiero. I soldati della Decima seguirono la scena trattenendo il

respiro. Nessuno poteva sopravvivere a un simile tiro di sbarramento, neppure un

uomo notoriamente fortunato come Giulio Cesare…

2. ALLA RICERCA DELLA GLORIA

Nella primavera del 61 a.C., il personale del palazzo governativo di Cordova

aspettava trepidante l’arrivo del nuovo governatore della provincia della Betica,

detta anche «Spagna ulteriore». Probabilmente molti di questi funzionari avevano

già servito sotto di lui otto anni prima, nel 69 a.C., quando era stato questore della

provincia e suo capo amministratore contabile, agli ordini del governatore

dell’epoca, il generale di divisione Antistio Vetere. Costoro avevano imparato a

conoscerlo come un uomo dalla memoria eccezionale e con una straordinaria

sensibilità ai dettagli. Il suo nome era Gaio Giulio Cesare, e all’età di trentotto anni

stava per intraprendere una carriera che lo avrebbe consegnato per sempre alla

storia.

Quel giorno, un generale di piccola statura, magro e dal viso affilato scese da una

lettiga e salì la scalinata del palazzo. Quasi certamente riconobbe gli uomini che non

vedeva da otto anni, e li salutò per nome. Lo scorrere del tempo aveva diradato la

sua capigliatura. Secondo Svetonio, Cesare, consapevole della sua crescente calvizie,

si spazzolava i capelli in avanti, così da mascherarla in qualche modo (peraltro con

scarso successo), e prese presto l’abitudine di indossare un parrucchino. Più tardi,

durante le occasioni ufficiali, avrebbe esibito la corona di foglie di alloro che gli era

stata conferita, con altri emblemi onorifici, dal senato. La sua carnagione era pallida

e delicata, e sembrava che, nonostante tutto il tempo passato all’aperto, non si

sarebbe mai scurita.

Appiano afferma che il viaggio via terra di Cesare da Roma alla Spagna durò

ventiquattro giorni. Qualcun altro si sarebbe concesso un periodo di riposo dopo tre

settimane di cammino, ma l’impazienza era un segno distintivo del carattere di Giulio

Cesare, che fremeva all’idea di lasciare la sua impronta sull’orbe terracqueo. Solo

l’anno precedente, all’età di trentasette anni, era stato nominato pretore, una carica

che, in termini militari moderni, equivaleva a quella di generale di divisione. Molti dei

suoi contemporanei avevano raggiunto il pretorato otto anni prima di lui. Quanto al

suo grande rivale, Pompeo Magno, era diventato un famoso generale all’età di

ventitré anni. Cesare, oltretutto, aveva sempre davanti agli occhi l’esempio di

Alessandro Magno, il re macedone che aveva conquistato gran parte del mondo

conosciuto quando non aveva ancora trent’anni. Svetonio ci riferisce che il generale

romano, durante il suo primo incarico in Spagna, mentre ammirava una statua di

Alessandro Magno a Cadice, si lamentò con il suo seguito che Alessandro, alla sua

età, aveva già fondato un impero.

Deciso a recuperare il tempo perduto, Cesare incaricò subito il suo capo di stato

maggiore, Lucio Cornelio Balbo, di arruolare una nuova legione nella Spagna

ulteriore. Balbo, che era di Cadice, gli ricordò che c’erano già due legioni di stanza

nella provincia – l’Ottava e la Nona –, acquartierate una accanto all’altra nei pressi di

Cordova. Cesare, solitamente bene informato, non poteva ignorare tale circostanza,

tantomeno che entrambe le unità erano state costituite in Spagna da Pompeo

quattro anni prima. Sia l’Ottava che la Nona, infatti, erano le ultime delle sette

legioni che Pompeo, forte dell’approvazione senatoriale, aveva creato nel 65 a.C. Ciò

nonostante, i progetti di Cesare richiedevano tre legioni; di conseguenza, insistette

per l’immediata costituzione di un nuovo reparto nella provincia ispanica.

Ben presto gli ufficiali reclutatori si sparpagliarono per tutta la Betica (grosso modo

l’attuale Andalusia), arruolando migliaia di giovani. Nel giro di qualche giorno, le

reclute furono radunate a Cordova. Seguendo la numerazione adottata da Pompeo,

Cesare diede alla nuova unità il numero dieci. Nacque così la Decima legio.

Come emblema della Decima fu scelto il toro, un simbolo molto popolare in

Spagna, allora come oggi: sarebbe apparso sullo scudo di ciascun soldato della

legione, come pure sui vessilli dell’unità. I romani credevano fermamente nei poteri

dello zodiaco e nelle capacità predittive degli oroscopi, al punto che il segno

astrologico corrispondente alla data di nascita di un reparto era mostrato in tutte le

sue insegne. Tuttavia, nel caso della Decima legione, che sembra essersi costituita a

marzo, l’emblema avrebbe dovuto essere il pesce dell’omonima costellazione,

oppure l’ariete.

Cesare si interessò personalmente alla nomina dei sei tribuni della Decima, tutti

giovani colonnelli tra i diciassette e i vent’anni, come pure a quella degli ufficiali

inferiori, i sessanta centurioni della legione. Entro trent’anni il ruolo del tribuno

sarebbe cambiato, ma per il momento i tribuni nominati da Cesare si sarebbero divisi

il comando dell’unità. A rotazione, uno di loro sarebbe stato il comandante in capo,

mentre ciascuno degli altri cinque avrebbe avuto ai suoi ordini due delle dieci coorti

(battaglioni) della Decima. Tutti costoro appartenevano all’ordine equestre, una

classe di cavalieri la cui importanza era seconda solo a quella del senato romano.

Naturalmente, i membri dell’ordine equestre provenivano da famiglie molto agiate e

influenti, che avevano assicurato loro un’ottima educazione.

Dal punto di vista di Cesare, tuttavia, la spina dorsale dell’esercito era il centurione;

non a caso, sarà proprio su questa figura che farà particolare affidamento nel corso

della sua carriera. Durante i sanguinosi scontri in Gallia, una decina di anni più tardi,

avrebbe incoraggiato i suoi centurioni chiamandoli per nome a uno a uno. E ben

presto, oltre ai loro nomi, avrebbe imparato a riconoscere anche i loro punti di forza

e di debolezza. Insomma, Cesare pensava che il proprio futuro fosse nelle mani dei

centurioni. Se costoro si fossero comportati bene, tutta la legione si sarebbe

comportata bene. E se la legione si fosse comportata bene, la reputazione dei suoi

generali sarebbe salita alle stelle.

I centurioni nominati da Cesare per la Decima provenivano dall’Ottava e dalla Nona

legione. Il capo centurione era l’ex centurione «semplice» con la maggiore anzianità

di servizio; tutti gli altri, divisi in undici gradi intermedi, provenivano direttamente dai

ranghi delle truppe. Non era insolito per un legionario essere promosso centurione

dopo quattro anni di servizio come soldato semplice. I centurioni controllavano le

vite dei loro uomini, facendo rispettare la disciplina con metodi talvolta brutali.

Tacito racconta di un centurione di stanza nei Balcani durante il I secolo d.C., che era

stato soprannominato dalle sue truppe «Portatemene un altro!», perché quando

spezzava il suo bastone sulla schiena di un legionario indisciplinato, ruggiva affinché

gliene procurassero subito uno nuovo.

E così, adesso Cesare aveva la sua Decima legio. Sei tribuni, tutti giovani e di buona

famiglia. Sessanta centurioni, tutti provenienti dai ranghi dell’esercito. E 5940 fra

soldati e sottufficiali. Ai tempi di Cesare, infatti, le dieci coorti di una legione

contavano ciascuna seicento uomini. Ogni legionario era un coscritto tra i diciassette

e i vent’anni, che avrebbe prestato servizio per un sedicennio. L’altezza media era di

cinque piedi e quattro pollici (circa un metro e sessantacinque); un modesto dato

fisico che dipendeva soprattutto dal regime alimentare in auge tra i legionari, basato

essenzialmente sul pane. La carne e le verdure erano considerati meri integratori,

mentre le patate, i pomodori, le banane e il caffè erano del tutto sconosciuti.

Eppure, a dispetto della loro bassa statura, i legionari di Roma erano combattenti

di prim’ordine. Dopo un duro addestramento al mestiere delle armi, potevano

marciare per venticinque miglia al giorno portandosi sulle spalle un peso di un

centinaio di libbre (circa cinquanta chili). La riforma dell’addestramento militare,

promossa dal console Gaio Mario quarant’anni prima, contemplava corse su lunghe

distanze con tutto l’equipaggiamento. Gli uomini della Decima dovevano essere in

perfetta forma fisica, non solo perché negli anni a venire avrebbero percorso migliaia

di miglia, ma anche perché alcuni dei loro scontri ravvicinati con il nemico non

sarebbero certo durati qualche ora, ma giorni interi.

Fin dall’inizio, tutte le vecchie competenze «civili» dei giovani della Decima furono

utilizzate pienamente. I fabbri si trasformarono in armaioli, i carpentieri si

specializzarono nella costruzione delle macchine da guerra e da assedio, i ciabattini si

occuparono delle calzature militari, coloro che sapevano leggere e scrivere divennero

degli addetti all’amministrazione. E se non avevi una specializzazione, ci pensava

l’esercito a dartene una. Potevi lavorare come geniere, o prestare servizio nelle

squadre di manutenzione delle strade, o diventare un inserviente alle macchine da

guerra. Ma quando le trombe davano il segnale di prepararsi alla battaglia, dovevi

inquadrarti immediatamente nella tua coorte come tutti gli altri, armi in pugno e

pronto a scendere in azione.

Una volta che la Decima legione fu organizzata, equipaggiata e sufficientemente

addestrata, Cesare la affiancò all’Ottava e alla Nona (due unità di veterani),

ordinando che lasciassero Cordova, attraversassero il Guadalquivir e si dirigessero a

nord, verso l’odierno Portogallo. Questa parte della penisola iberica – la Lusitania,

come la chiamavano i latini – doveva ancora essere sottomessa all’autorità di Roma.

Le sue colline sbarravano il passo ai nuovi conquistatori; le sue tribù resistevano

ferocemente a ogni tentativo di penetrazione. Scarsamente armati e organizzati, i

gruppi tribali della Lusitania fornivano un’occasione d’oro a un comandante esperto

e ambizioso come Giulio Cesare.

Non stupisce, quindi, che Cesare avesse preparato meticolosamente la sua

campagna. Durante i mesi che seguirono, il condottiero guidò la sua armata di 18000

legionari e diverse centinaia di cavalieri (appoggiati da macchine da assedio, migliaia

di carri per le vettovaglie e gli armamenti, bestie da soma e mulattieri) attraverso le

vallate del Portogallo. Gli uomini della spedizione presero d’assalto una collina

fortificata dopo l’altra, metodicamente, brutalmente, liquidando ogni tentativo di

resistenza. Entrando in azione prima dell’alba, i soldati di Cesare ponevano l’assedio

alle città della Lusitania che si rifiutavano di arrendersi; poi, dopo essersi lasciati alle

spalle solo rovine fumanti, proseguivano fino al prossimo obiettivo, marciando per

circa sei ore; infine, a mezzogiorno, si fermavano per allestire il campo dove

avrebbero trascorso la notte.

Mentre gli ausiliari si procuravano cibo, foraggio e legna da ardere, i legionari

estraevano dagli zaini i loro attrezzi e approntavano un campo fortificato – un nuovo

campo ogni giorno, quando erano impegnati in una campagna. Protette da reparti di

fanteria e cavalleria, le unità che dovevano tracciare o spianare la strada (al comando

di un tribuno) precedevano il grosso dell’esercito, sceglievano un sito elevato e lo

ripulivano; dopodiché, avvalendosi di specifici indicatori per le strade e le tende, lo

delimitavano come sede del nuovo accampamento, secondo un modello che rimarrà

inalterato per secoli. Trascorsi pochi mesi, quando il resto dell’armata giungeva in

loco, i legionari erano in grado erigere il loro campo praticamente a occhi chiusi.

Mentre una coorte proveniente da ciascuna legione montava la guardia, gli altri

soldati scavavano una trincea attorno al sito, usando il materiale rimosso per alzare

un terrapieno che circondasse tutto il fossato. Polibio, al quale dobbiamo

ricostruzioni molto dettagliate dei campi legionari, riporta che di solito il terrapieno

era alto dodici piedi (circa tre metri e mezzo), mentre il fossato, altrettanto

profondo, era largo tre piedi (quasi un metro). Cesare preferiva che quest’ultimo

fosse largo quindici piedi (più di quattro metri).

Dopo aver abbattuto il numero necessario di alberi, i legionari munivano il campo

di quattro cancelli di legno e di altrettante torri di guardia, che avrebbero bruciato

l’indomani prima di riprendere il cammino. I congegni balistici erano collocati lungo il

parapetto. Il bestiame, il bottino e i prigionieri occupavano uno spazio di duecento

piedi (quasi settanta metri) tra il terrapieno e le tende: una distanza attentamente

calcolata per evitare che frecce incendiarie potessero mandare a fuoco gli

alloggiamenti del campo.

Il praetorium – la tenda del quartier generale di Cesare – veniva allestito per primo,

poi veniva il turno delle tende dei suoi vice (compreso il generale Balbo, capo di stato

maggiore), seguite dagli alloggi individuali dei tribuni e dei centurioni. Fatto questo,

si passava alle officine, alla fureria e al mercato del campo. Per ultime venivano le

tende dei soldati, ciascuna delle quali ospitava dieci uomini. In origine queste tende,

disposte lungo gli spazi assegnati a ciascuna coorte, erano ricavate da pelli animali,

ma a partire dal I secolo le pelli furono accantonate in favore della tela di canapa.

Mentre lavorava all’allestimento del campo, un legionario poteva liberarsi di

scudo, giavellotto, elmo e zaino, ma non di lorica, spada e pugnale. In questo modo,

sarebbe sempre stato pronto a scendere in azione nel caso di un improvviso attacco

nemico. Chi contravveniva a questa disposizione rischiava la pena di morte. Una

volta che l’accampamento era completato – o sbocciato rapidamente come una

piccola città, per citare Giuseppe Flavio –, le sentinelle raggiungevano i loro posti e

iniziavano un turno di guardia di tre ore, sotto il controllo di quattro soldati della

cavalleria legionaria, incaricati di fare rapporto nel caso una sentinella si assentasse o

si addormentasse (due condotte punite entrambe con la pena capitale).

La spedizione in Lusitania costituì un perfetto «battesimo del fuoco» per le giovani

reclute della Decima legione. La fatica quotidiana di allestire un nuovo campo dopo

avere marciato per venticinque miglia; la disciplina di ferro e le punizioni brutali;

queste e altre esperienze contribuirono al rapido apprendistato militare della

Decima, temprandola e indurendola ancora prima che si scontrasse con le tribù del

Portogallo. In Lusitania molti legionari uccisero il loro primo uomo, imparando a

obbedire agli ordini di Cesare senza fiatare. La rigida disciplina inculcata dai

centurioni stava dando i suoi frutti. In quei mesi della primavera e dell’estate del 61

a.C., marciando, scavando fossati, partendo alla carica, abbattendo porte di città e

fortezze con gli arieti, appoggiando scale alle mura nemiche e salendoci sopra per

scavalcare l’ostacolo, scatenandosi come una tempesta su borghi e villaggi, passando

a fil di spada chiunque si parasse loro davanti, i giovani inesperti della Decima si

trasformarono in soldati. E la loro legione, in una macchina di morte.

Durante quei pochi, roventi mesi, la Decima legione aiutò Cesare a sottomettere le

tribù della penisola iberica occidentale tra i fiumi Tago e Duero – entità tribali come i

galleci e i lusitani (che avevano dato il nome alla regione) –, e ad aprirsi la strada

verso la costa nordoccidentale dell’Atlantico, «l’Oceano», come lo chiamavano i

romani. Le città caddero una dopo l’altra, e migliaia di indigeni furono uccisi o fatti

prigionieri. Questi ultimi vennero venduti ai mercanti di schiavi che seguivano le

legioni. Accanto a loro, le truppe di Cesare erano accompagnate da commercianti e

prostitute che si guadagnavano da vivere grazie alle legioni, oltre che da mogli de

facto e figli illegittimi dei soldati e dai servitori personali degli ufficiali. Spesso il loro

numero superava quello delle truppe alle quali si accodavano.

Secondo le regole di saccheggio in uso nell’esercito romano, il bottino di una città

espugnata andava diviso tra i legionari. Ma se una città si arrendeva, erano i generali

che dovevano decidere in totale autonomia le modalità di distribuzione. A costoro

spettava anche il compito di stabilire se i prigionieri andassero giustiziati o venduti

come schiavi. Per quanto riguarda i guadagni di quest’ultima attività, Tacito riporta

che il denaro ottenuto dalla vendita dei nemici «combattenti» andava ai legionari;

mentre quello ricavato dalla vendita dei prigionieri «civili», no. A ogni modo, generali

scaltri come Cesare si assicuravano sempre che alle truppe non mancasse mai, in

alcuna circostanza, una parte di bottino.

Molti prigionieri venduti come schiavi sarebbero morti in condizione servile; ma

alcuni di loro, più fortunati, avrebbero riottenuto la libertà grazie a padroni generosi.

Spesso erano le volontà testamentarie del proprietario a stabilire che uno o più

schiavi fossero liberati. Del resto, i romani più facoltosi potevano contare su almeno

20000 schiavi, divisi tra innumerevoli proprietà; sicché rinunciare a cento o duecento

tra costoro non era poi un gran sacrificio. Talvolta capitava che alcuni prigionieri di

guerra fossero condannati alla schiavitù per un preciso periodo di tempo, di solito

trent’anni. Quanto ai mercanti di schiavi, conducevano un’esistenza pericolosa,

accampati in tende prive di difesa all’esterno dei campi fortificati delle legioni. Come

testimoniato più volte durante il I secolo, non era raro che gli accampamenti degli

schiavisti venissero attaccati e distrutti dai nemici dell’esercito romano.

Quando, nell’autunno del 61 a.C., l’Ottava, la Nona e la Decima legione ritornarono

vittoriose ai loro quartieri invernali fuori Cordova, con poche perdite e un cospicuo

bottino, Cesare non solo fu salutato dalle sue truppe come un magnifico condottiero,

ma tornò a Roma con la fama dell’eroe.

Dopo appena un anno in Spagna ulteriore, il generale si congedò dalla Decima,

andando senza dubbio a salutare di persona tutti i centurioni. Quindi organizzò una

parata delle truppe, nel corso della quale, assiso sul tribunal del campo (la

piattaforma situata di fronte agli alloggi dei tribuni, utilizzata per tenere discorsi o

amministrare la giustizia), ringraziò i soldati delle tre legioni per il loro coraggio e la

loro lealtà. Un ringraziamento particolare andò alla Decima, che Cesare considerava

ormai la sua legione. Alla luce di quel che accadde in seguito, è probabile che il

generale abbia promesso agli uomini della Decima che, se avesse ancora avuto

l’opportunità di comandare truppe al servizio di Roma, senza dubbio si sarebbe

rivolto a loro, e non solo per utilizzarli come avanguardia dell’esercito, ma anche

come proprie guardie del corpo. Così, Cesare lasciò il campo legionario e si apprestò

a tornare a Roma, sempre via terra, con gli «evviva!» dei suoi soldati che gli

risuonavano nelle orecchie.

Appena rientrato nella capitale, il generale si trovò ad affrontare un dilemma. Dal

suo punto di vista, lo straordinario successo militare conseguito in Spagna lo rendeva

degno di un «trionfo», ovvero di uno dei riconoscimenti più prestigiosi che un

generale romano potesse ricevere. Durante il trionfo, il condottiero percorreva le

strade di Roma su un cocchio dorato tra due ali di folla esultante, seguito dalle sue

truppe e dal bottino di guerra. Di conseguenza, Cesare inviò dei messi per chiedere

che il senato gli concedesse tale onore. La risposta fu che poteva godersi un trionfo o

correre per la carica di console, ma non entrambe le cose.

Prima di vedersi assegnato un trionfo, il candidato doveva aspettare fuori dalle

mura di Roma che il senato decidesse in merito. Per essere eletto console, al

contrario, il candidato doveva restare in città. Costretto a scegliere tra consolato e

trionfo, Cesare optò per il primo. Nella tarda età repubblicana, i due consoli nominati

annualmente costituivano la più alta autorità romana; e il motto di Cesare era: «Il

potere prima della gloria». Così, al termine di un’elezione molto combattuta, il

condottiero conseguì il consolato nel 59 a.C., diventando l’equivalente antico di un

generale di corpo d’armata.

Cesare, tuttavia, non aveva ancora finito con la Decima legione. Anzi, il loro

rapporto era appena agli inizi.

3. ELVEZI E GERMANI

Cesare rimase pensieroso un istante, mentre osservava i visi impolverati degli

esploratori della cavalleria. Si sarebbe ricordato per tutta la vita di quel giorno ricco

di eventi, e ne avrebbe scritto nelle sue memorie.

Si rivolse al suo furiere e gli domandò: «Quanti giorni ancora dureranno le razioni

degli uomini?».

«Due giorni» rispose il furiere.

Cesare annuì. Un esploratore lo aveva informato che si trovavano a diciassette

miglia da Bibracte, la capitale della tribù degli edui. Un altro ricognitore aveva

aggiunto che l’imponente colonna della tribù svizzera degli elvezi, che avevano

inseguito per settimane attraverso la Francia orientale, era ancora accampata, come

il giorno prima, a tre miglia di distanza dall’esercito romano.

«Marceremo su Bibracte» annunciò Cesare; dopodiché chiamò il generale di

divisione Tito Labieno – poco più che trentenne e comandante in seconda – per

informarlo della sua intenzione di assicurarsi gli approvvigionamenti necessari dagli

edui, ancora prima di affrontare gli elvezi. Detto questo, ordinò che le trombe

suonassero il «prepararsi alla marcia».

Correva l’estate del 58 a.C., e Giulio Cesare aveva mantenuto la promessa fatta alla

Decima legione. All’inizio dell’anno, appena nominato governatore della Gallia

cisalpina e dell’Illirico, aveva ricevuto dal senato l’incarico di badare anche alla Gallia

transalpina, dopo la morte del suo governatore. Così, Cesare aveva richiamato la

Decima dalla Spagna, acquartierandola nella Francia meridionale.

Allo stesso tempo, forte dell’autorizzazione senatoriale (propiziata da Pompeo) a

disporre liberamente di quattro legioni per cinque anni, il condottiero aveva raccolto

le altre due unità che aveva comandato tre anni prima – l’Ottava e la Nona – e, in

compagnia della Settima (l’ennesimo reparto ispanico istituito da Pompeo), le aveva

accampate ad Aquileia, nell’Italia nordorientale, in modo tale che si trovassero a

metà strada tra le sue province. Ma prima che l’inverno fosse trascorso, Cesare

aveva ricevuto la notizia che la popolosa tribù svizzera degli elvezi stava migrando

alla volta della Gallia meridionale, dove Roma possedeva una grande e prosperosa

provincia. Gli elvezi avevano inviato messaggi a tutti i loro clan, nonché a quattro

tribù intenzionate a unirsi alla migrazione, affinché si raccogliessero sulle sponde del

Rodano il 28 marzo, per poi penetrare in Francia attraverso il ponte di Ginevra. Ma

Cesare era risoluto a fermarle.

Il condottiero romano non perse tempo: raggiunse Ginevra con la Decima legione,

distrusse il ponte sul Rodano e fece erigere dai soldati un terrapieno alto sedici piedi

(quasi cinque metri) e lungo diciotto miglia. Questo vallo difensivo costeggiava il

Rodano dal lago di Ginevra al massiccio del Giura. Gli elvezi tentarono per settimane,

con il favore delle tenebre, di attraversare il fiume su barche e zattere, o anche

semplicemente nuotando, ma le legioni romane e il terrapieno si rivelarono un

ostacolo insuperabile. Visto l’insuccesso dei loro tentativi, gli elvezi furono costretti a

scegliere un’altra via, tra il Rodano e il massiccio del Giura: un percorso che li portò a

sciamare nel territorio degli edui della Francia orientale (l’odierna Borgogna, tra la

Saona e la Loira). Gli edui chiesero aiuto a Cesare per respingere gli invasori, e lui non

tardò a rispondere. Dopo aver reclutato velocemente due nuove legioni nell’Italia

settentrionale (l’Undicesima e la Dodicesima), le riunì ai reparti già costituiti e marciò

alla volta della Francia meridionale per dare battaglia agli elvezi.

I suoi piani iniziali furono però compromessi dall’errore di un soldato. Cesare aveva

tallonato per settimane la retroguardia della poderosa colonna degli elvezi,

preoccupandosi di rimanere sempre a cinque o sei miglia di distanza dal nemico, in

attesa del momento propizio per sferrare l’attacco. A un certo punto, gli elvezi si

accamparono ai piedi di una grande collina. Una pattuglia di cavalleria, di ritorno da

una perlustrazione sul versante opposto del pendio, informò il condottiero che non

sarebbe stato difficile inerpicarsi lassù. Così, poco dopo mezzanotte, Cesare inviò il

generale Tito Labieno e due legioni a scalare la collina, mentre lui l’avrebbe assaltata

dalla parte opposta con le altre quattro legioni. Il condottiero spedì avanti la sua

cavalleria e, ancora più in avanscoperta, una pattuglia comandata da un ufficiale di

nome Publio Considio.

Poco dopo l’alba, Cesare si trovava a solo un miglio e mezzo dalla collina, quando

Considio lo raggiunse al galoppo e gli urlò con il fiato in gola: «Torna indietro, Cesare!

Il nemico occupa la cima del rilievo; ho riconosciuto le loro armi e i cimieri degli

elmi».

Uno dei più stretti aiutanti di Cesare, l’alto ufficiale (e futuro generale) Gaio Asinio

Pollione, avrebbe scritto in seguito che il suo superiore aveva l’abitudine di accettare

i rapporti dei subordinati senza alcuna verifica. Così avvenne anche quella volta:

messo sull’avviso da Considio, Cesare si ritirò e si assestò su un altro pendio. Solo più

tardi, quello stesso giorno, si accorse che erano le legioni di Labieno a occupare la

cima del colle, non il nemico.

Cesare ricorda che Labieno lo aspettò per tutto il giorno sulla collina, prima di

essere costretto a ritirarsi. In proposito, Plutarco sostiene che Labieno si scontrò

effettivamente con il nemico, ma il racconto fatto da Cesare di questa sfortunata

operazione appare più credibile. Tito Labieno pretese qualche spiegazione, quando si

riunì con il suo comandante in capo. Ottimo soldato, energico, intuitivo, provvisto di

un eccellente senso tattico, Tito era altresì noto per il suo sarcasmo, che di solito

riservava ai ranghi più bassi.

Stando alle sue memorie, Cesare disse bruscamente a Labieno: «Considio ha perso

la testa. Mi era stato raccomandato come un ufficiale di classe superiore, che aveva

servito sotto Silla e Crasso. Ma oggi mi ha riferito di aver visto qualcosa che in realtà

non aveva visto».

Le legioni si erano allontanate dalla colonna degli elvezi e si stavano dirigendo

verso Bibracte per rifornirsi di grano dagli edui, quando il colonnello Lucio Emilio,

comandante della cavalleria gallica, si staccò dalla retroguardia e raggiunse Cesare al

galoppo.

«Gli elvezi ci stanno seguendo» disse Emilio. «La loro cavalleria sta impegnando le

mie unità, e l’intera colonna nemica è in movimento sulla strada per Bibracte dietro

di noi.»

Cesare si precipitò verso la retroguardia dell’esercito e vide con i suoi occhi la

polvere sollevata a est dai piedi, dagli zoccoli e dai carri degli elvezi, che li seguivano

a decine di migliaia. Valutata la situazione, il condottiero ordinò a Lucio Emilio di

radunare tutta la cavalleria e di tenere testa al nemico, così che le legioni avessero

tempo di prepararsi alla battaglia. Dopo che i suoi 4000 cavalieri, reclutati nella

Francia centrale e meridionale, si furono allontanati con il colonnello, Cesare scelse

una collina erbosa lì vicino per schierare la sua prima linea, e in un’improvvisata

conferenza a dorso di cavallo concordò con gli altri generali la disposizione

complessiva delle truppe. Presto le trombe squillarono, gli stendardi si inclinarono; e

le legioni, lasciata la strada, si diressero verso la collina.

La Decima e altre tre unità ispaniche (la Settima, l’Ottava e la Nona) si schierarono

su tre linee a metà del colle. Le due nuove legioni (l’Undicesima e la Dodicesima)

presero posizione sulla cima del rilievo insieme agli ausiliari – Cesare non riponeva

grande fiducia in questi reparti. I veterani delle vecchie legioni occuparono la terza

linea e cominciarono a scavare freneticamente dei fossati attorno ai carri delle

vettovaglie. Gli zaini di tutti i soldati dell’armata furono accatastati in un unico

recinto. Mentre formavano le linee e preparavano le trincee, i legionari potevano

vedere gli elvezi occupare senza fretta la pianura di fronte a loro.

Tra gli uomini della Decima schierati in prima linea c’era il centurione Gaio

Crastino. Con il grado evidenziato da un pennacchio di piume d’aquila sull’elmo, gli

schinieri di metallo sugli stinchi, la spada agganciata al fianco sinistro anziché a

quello destro (a differenza dei coscritti), il centurione Crastino era stato in servizio

nell’Ottava o Nona legione nel 65 a.C., quando Pompeo Magno aveva costituito

nuove unità in Spagna. Poi era approdato alla Decima all’epoca della sua creazione,

quattro anni più tardi, assumendo il grado di centurione «semplice». Era stato Cesare

a sceglierlo personalmente. Adesso, all’età di ventisette anni, comandava una coorte

di seicento uomini. Crastino, senza dubbio, conosceva molto bene il suo mestiere.

Era un combattente temerario, ma c’era voluto ben più del coraggio per conquistare

la stima e il rispetto dei suoi uomini. Il fatto è che Crastino si interessava al loro

benessere, sia prima che dopo una battaglia, e non si stancava mai di incoraggiarli.

Poche settimane prima, le legioni avevano sventato un nuovo tentativo degli elvezi di

attraversare un fiume; non più il Rodano, stavolta, bensì la Saona. In quell’occasione

Crastino, fedele al suo modo d’essere, era corso da un manipolo all’altro della sua

coorte, per esortare e galvanizzare i suoi uomini.

Immobile all’estrema sinistra della prima linea, Crastino probabilmente rifletteva

sulla stessa questione che preoccupava i suoi soldati, quando avevano visto gli elvezi

attestarsi nella pianura. Qualche tempo dopo, i romani avrebbero trovato nel campo

avversario un registro, scritto in greco, contenente i nomi di 368 000 uomini, donne e

bambini che avevano partecipato alla migrazione dalla Svizzera. E adesso, gran parte

di costoro era lì sotto.

Intanto gli elvezi a cavallo erano riusciti a disperdere Lucio Emilio e la sua

cavalleria, dandole la caccia per tutta la pianura, mentre il grosso delle loro truppe si

stava avvicinando – con tanto di carri – alla collina. I vecchi, le donne e i bambini

degli elvezi ammassarono i veicoli alla base del colle, mentre i loro uomini, suddivisi

per clan di appartenenza, si disponevano in solide e profonde falangi d’attacco. Gli

avversari dei romani portavano il tradizionale elmo piumato delle tribù galliche (il

loro cimiero ricordava la coda di un cavallo), una piccola corazza e una lancia della

lunghezza di dodici piedi (circa tre metri e mezzo). Gli elvezi erano celti, di

costituzione più robusta rispetto a quella romana, molto coraggiosi e ottimi

conoscitori dell’arte della guerra. In passato avevano già sconfitto i soldati di Roma, e

confidavano di poterlo fare anche oggi.

Quando Crastino guardò giù dal pendio, vide Cesare scendere da cavallo e

allontanare l’animale. Come da istruzioni ricevute, tutti i suoi ufficiali fecero lo

stesso. Il centurione stimava profondamente Giulio Cesare fin dai tempi della

Spagna, ed era convinto che fosse un uomo eccezionale, destinato a grandi imprese.

Di conseguenza, Crastino capì subito che Cesare, con quel gesto, aveva voluto

lanciare un messaggio inequivocabile: ora tutte le truppe romane, dagli ufficiali

superiori all’ultimo dei soldati semplici, affrontavano gli stessi pericoli su un piede di

parità.

Se l’intelligenza di Crastino era pari al suo coraggio, sicuramente egli non avrebbe

apprezzato alcuni generali di Cesare assai meno di Cesare stesso. Infatti, molti

ufficiali superiori presenti sul campo erano semplici emissari del senato, di dubbia

preparazione militare, che Cesare era stato costretto a prendere con sé. Era facile

riconoscerli dai loro mantelli scarlatti. C’erano quelli che camminavano

nervosamente avanti e indietro; altri che confabulavano con i loro aiutanti; altri

ancora – non più di un paio – che brandivano risolutamente gli scudi. Anche se la

campagna era iniziata solo da pochi mesi, Crastino aveva già catalogato i vizi e le

virtù di ciascun componente dello stato maggiore di Cesare. Labieno, il comandante

in seconda: un generale dannatamente in gamba a dispetto della sua lingua

tagliente, impassibile di fronte al pericolo, capace di capire al volo sia i rischi che le

opportunità. Galba: troppo sicuro di sé, meschino, ambizioso. Pedio, congiunto di

Cesare: giovane, ma competente e affidabile. Sabino: sciocco, ingenuo, troppo

incline a non correre rischi; l’uomo sbagliato al posto sbagliato. Cotta: testardo,

polemico, ma ufficiale provetto. Crasso, il figlio minore del console Crasso che aveva

liquidato Spartaco e il suo esercito di schiavi: un ragazzo amabile, intelligente, con un

grande futuro davanti a sé. E infine Balbo, il capo di stato maggiore: un provinciale

della Spagna ulteriore, di famiglia molto benestante, leale, affidabile, gran

organizzatore e abile mediatore. Destinato più tardi a diventare segretario privato di

Cesare (nonché, alla morte di questi, curatore dei suoi scritti), sarà eletto console nel

40 a.C.: primo provinciale ad assumere questa carica.

Quando Crastino gettò una rapida occhiata a destra, vide le facce dei suoi uomini

perfettamente schierati: le espressioni risolute, gli occhi fissi alla pianura, qualche

viso esangue per la tensione. Il vento frusciava tra i cimieri gialli, di crine di cavallo,

che adornavano i loro elmi; il sole brillava sulle decorazioni al valore che, per ordine

di Cesare, avevano indossato per intimidire i celti; gli scudi erano pronti al braccio

sinistro di ogni soldato. Polibio ci racconta che lo scudo legionario – di forma

rettangolare e leggermente incurvato – aveva lo spessore di un palmo, era alto

quattro piedi (poco più di un metro) e largo due piedi e mezzo (quasi ottanta

centimetri). Era costituito da due strati di legno ricoperti di canapa e pelle di vitello;

la borchia metallica al centro era fissata al manico sul retro. Ogni scudo della Decima

recava dipinto l’emblema del toro. Ciascun soldato brandiva due giavellotti con la

mano destra, in attesa di scagliarli. La spada pendeva dal fianco destro. Una volta che

i giavellotti fossero stati lanciati, Crastino avrebbe ordinato ai legionari di sguainare

la spada, in vista del probabile corpo a corpo con il nemico.

Se Crastino avesse rivolto lo sguardo al cielo, si sarebbe accorto che il sole era

perfettamente perpendicolare alla sua testa.

Passando in rassegna la prima linea, Cesare arringò le sue truppe. Sopra di lui, la

collina era occupata da 40 000 uomini. Il condottiero aveva già tenuto innumerevoli

discorsi pubblici, e in futuro avrebbe persino scritto un libro sull’argomento. Scelse

ogni parola con cura, modulando attentamente il tono della voce affinché tutti,

compresi i ranghi più lontani, potessero sentirlo con chiarezza. Lodò i soldati, e

chiese loro l’ennesima vittoria. Deve essere stato un discorso breve, visto che gli

elvezi, dopo aver accorpato le falangi in un unico denso gruppo di lancieri, stavano

già avanzando verso la collina.

La falange – uno schieramento che gli antichi eserciti greci avevano portato alla

perfezione – si basava essenzialmente su due punti di forza. L’originale modello

ellenico era costituito da sedici file di soldati, tali da creare un muro di lance che

sporgevano dalla prima linea, simili agli aculei di un porcospino, per otto piedi, circa

due metri e mezzo. All’interno di questa formazione a ranghi serrati, gli uomini

univano strettamente i loro scudi, erigendo una barriera protettiva quasi

impenetrabile dalla prima all’ultima fila. Non sappiamo quanto fosse profonda la

falange degli elvezi, ma data la quantità di guerrieri a disposizione, doveva trattarsi di

uno spiegamento di tutto rispetto.

Cesare si ritirò dietro la sua seconda linea e attese che la falange cominciasse a

muoversi a passo d’uomo su per le prime balze della collina, verso il fronte romano;

dopodiché, impartì un ordine. Urlando a squarciagola, migliaia di legionari

scagliarono i loro giavellotti. Dopo pochi istanti, un’altra salva sibilò nel cielo.

Mentre si inerpicavano sul pendio, con la collina sopra di loro infestata di legionari

e il cielo punteggiato di giavellotti, gli elvezi alzarono istintivamente gli scudi per

proteggersi dai dardi nemici: manovra inutile, come si accorsero ben presto.

Quarant’anni prima, il console Mario aveva rivoluzionato il giavellotto romano,

forgiandolo in un metallo leggero (tranne la punta). Quando l’arma colpiva il

bersaglio, il peso dell’asta la faceva ondeggiare, distorcendola fino a renderla

inutilizzabile. In questo modo, come gli elvezi capirono quel giorno, il giavellotto non

poteva essere rispedito indietro, tantomeno estratto dallo scudo che aveva colpito.

Ancora peggio, visto che gli elvezi tenevano gli scudi accostati, ogni giavellotto

poteva infilzarne più d’uno, «inchiodandoli» assieme. Fu così che la falange elvetica

si sfaldò al primo tiro di sbarramento.

Cesare impartì un altro ordine. Fece inclinare la sua bandiera e ingiunse alle

trombe della prima linea di suonare la carica. Con un ruggito, la prima fila legionaria

si scagliò giù dalla collina con le spade sguainate. Molti elvezi cercarono

disperatamente di rimuovere i giavellotti dai loro scudi; non riuscendoci, se ne

liberarono, restando praticamente indifesi. Facendosi largo tra le lance nemiche

(numerosissime ma assai poco maneggevoli), i legionari fecero a pezzi i celti,

infliggendo loro terribili lesioni al collo, alle spalle, alle braccia e al torace.

Malgrado le loro ferite e il numero dei caduti che aumentava sempre di più, gli

elvezi si difesero coraggiosamente, ma alla fine dovettero cedere terreno e ritirarsi

dalla collina, aprendosi la strada armi in pugno e arretrando per un miglio. Dopo aver

lasciato l’Undicesima e la Dodicesima legione a guardia delle vettovaglie, Cesare

ordinò alle tre linee più avanzate di inseguire il nemico a passo di marcia e in

formazione di battaglia. Ma appena le truppe romane si avvicinarono al loro

obiettivo, 15 000 uomini appartenenti ai clan dei boi e dei tulingi, che fino a quel

momento erano rimasti nella retroguardia, si avventarono sul fianco destro dello

schieramento avversario. Incoraggiati da questo attacco a sorpresa, gli elvezi

ricomposero le loro fila e tornarono a farsi sotto.

Cesare reagì velocemente e risolutamente alla nuova minaccia, ordinando alla

prima e alla seconda linea romana di impegnare il grosso delle forze avversarie,

mentre la terza linea si sarebbe precipitata sul fianco destro per respingere i boi e i

tulingi. Con uno squillo di tromba, le legioni caricarono su due fronti. Più e più volte

partirono all’assalto, in una lunga serie di cariche. Lo scontro andò avanti per tutto il

pomeriggio. Neppure un guerriero elvetico si voltò per fuggire, ma a poco a poco le

unità dei celti furono isolate e costrette alla ritirata. Un analogo destino toccò anche

agli elvezi rimasti sulla collina: incalzati dagli uomini del centurione Crastino,

dovettero arretrare precipitosamente. Quanto ai nemici sul fianco destro, ci

pensarono i soldati delle altre legioni a farli retrocedere fin dove avevano ammassato

i loro carri.

Sulla collina, la Decima legione e le altre unità romane cessarono di combattere al

tramonto. Al contrario, gli scontri attorno alla zona dei carri si protrassero per parte

della notte, con gli elvezi, asserragliati sui veicoli, che si difendevano con lance e

picche. Alla fine, tuttavia, le legioni riuscirono a sfondare. Tutti i beni e le vettovaglie

della tribù caddero in mano romana, come pure parecchi «non combattenti» e alcuni

fanciulli della nobiltà elvetica. Il bottino fu diviso tra le legioni. Più tardi si stimò che

quella notte 130000 elvezi erano riusciti a scappare dal teatro della battaglia. Quanto

ai caduti, fu impossibile contarli: erano troppi.

A Cesare occorsero tre giorni per curare i feriti e seppellire i morti di entrambi gli

schieramenti; dopodiché riprese a inseguire quel che rimaneva degli elvezi. Il

centurione Crastino era al comando dei suoi uomini della Decima quando, lungo la

strada, la colonna romana fu avvicinata da alcuni ambasciatori del nemico. Allorché

furono condotti alla presenza di Cesare, costoro si prostrarono di fronte a lui e, in

lacrime, lo supplicarono di cessare le ostilità. Il condottiero ordinò loro di ricomporsi

e di aspettare le sue decisioni.

Gli elvezi obbedirono, e l’esercito romano li ritrovò mentre attendevano

ansiosamente a qualche miglio di distanza. Adesso la loro gente viaggiava a piedi:

donne, vecchi, bambini, guerrieri sopravvissuti; non uno che non fosse stanco,

affamato, infangato, e sconfitto. Le legioni li guardarono in silenzio deporre le armi,

restituire gli schiavi romani fuggiti e offrire ostaggi. Fatta eccezione per i 6000

guerrieri che, dopo essere sgusciati via con il favore delle tenebre, erano stati

rastrellati da tribù fedeli a Roma e messi a morte, gli elvezi furono trattati con

clemenza. Cesare, difatti, stabilì che dovessero semplicemente tornare in Svizzera,

non prima di aver riparato i danni che la loro migrazione aveva causato a città,

villaggi e fattorie. Così, la tribù rientrò nei suoi vecchi confini, per non uscirne mai

più. Non è un caso che ai giorni nostri la denominazione ufficiale della Svizzera sia

quella di Confederazione elvetica.

La Decima legione non aveva ancora finito di combattere quell’anno. A metà estate

del 58 a.C., sulla scia del successo della campagna di Cesare contro gli elvezi, le tribù

della regione si rivolsero al condottiero chiedendogli di liberarle dalla minaccia

costituita dai feroci guerrieri del re germanico Ariovisto, che avevano invaso la Gallia

settentrionale. Cesare impartì alle legioni il solito ordine: «Prepararsi alla marcia». Le

trombe legionarie, come d’abitudine, ripeterono il segnale tre volte.

L’accampamento trasecolò. Le truppe prepararono i carri delle vettovaglie e si

disposero in formazione. Al terzo segnale, le formazioni alla guida si misero in

marcia.

Poiché i germani avanzavano a sud verso il territorio dei sequani (corrispondente

all’odierna Alsazia, nella Francia orientale), Cesare raggiunse la capitale di quella

tribù, Vesonzione (l’odierna Besançon), dopo un cammino a tappe forzate di tre

giorni, quindi occupò la città, che sorgeva su un’ansa a ferro di cavallo del fiume

Doubs, a est dell’attuale Digione. Qui le truppe romane si mescolarono ai locali e

raccolsero molte voci sull’immensa forza e la terrificante bravura militare dei

germani che si stavano dirigendo verso di loro. I tribuni di nomina più recente e i

comandanti delle unità ausiliarie – viziati giovincelli appena arrivati da Roma e per lo

più privi di qualunque esperienza sul campo – furono negativamente colpiti da tali

chiacchiere. La loro paura crescente dei germani si diffuse tra le truppe. I discorsi

attorno ai bivacchi si incupirono; gli uomini si prepararono al peggio stendendo e

sigillando le loro ultime volontà. Veterani rotti a ogni esperienza come Gaio Crastino

si recarono da Cesare per avvertirlo che, quando avesse dato l’ordine di muovere

verso il nemico, le truppe avrebbero potuto rifiutarsi di eseguirlo.

A quel punto, il condottiero convocò tutti i centurioni, annunciando loro che

intendeva spostare il campo quella notte stessa. Se necessario – aggiunse –, avrebbe

marciato contro Ariovisto anche solo con la Decima legione; un’unità nella quale

riponeva la massima fiducia e che non l’avrebbe mai deluso. In quell’occasione,

ribadì la promessa di trasformare la Decima nella sua guardia del corpo. Dopo aver

ascoltato queste parole, gli uomini della legione chiesero ai loro tribuni di ringraziare

Cesare per l’alta considerazione espressa nei loro riguardi, e di assicurarlo che erano

pronti a seguirlo all’istante, infischiandosene di quello che avrebbero fatto le altre

legioni. Ma il resto dell’esercito non aveva alcuna intenzione di lasciare alla Decima

tutta la gloria (come pure il bottino); così, si preparò a entrare in azione. Nelle prime

ore del mattino, tutte le sei legioni dell’armata romana lasciarono Vesonzione e si

diressero al loro fatale appuntamento con le orde germaniche. Dopo sei giorni di

marcia ininterrotta, gli esploratori comunicarono a Cesare che Ariovisto era a solo

ventitré miglia di distanza.

Nessuno dubitava del coraggio di Giulio Cesare. Secondo Svetonio, il condottiero si

era già guadagnato la corona civica – uno dei massimi riconoscimenti romani al

valore – nell’81 a.C., quando era ancora un giovane ufficialetto di diciannove o

vent’anni. A quell’epoca aveva salvato la vita a un compagno durante l’assalto a

Mitilene, il centro principale dell’isola di Lesbo. E nel corso delle successive

operazioni in Spagna, Svizzera e Francia, era sempre stato in prima linea. Peraltro,

dire che Cesare fosse coraggioso non equivale a dire che fosse scioccamente incauto.

Contro Ariovisto, non a caso, scelse la via della prudenza.

Quest’ultimo, re della tribù germanica dei suebi (o svevi), aveva inviato al

condottiero romano un messaggio con il quale accettava la proposta di una

conferenza di pace, aggiungendo però una condizione piuttosto insolita: i capi dei

due eserciti avrebbero dovuto essere scortati soltanto da reparti a cavallo. Tale

clausola indusse Cesare a sospettare che i germani avessero corrotto qualche

membro della sua cavalleria gallica, dandogli l’incarico di ucciderlo nel corso della

conferenza o lungo la strada per arrivarci. Così, a titolo precauzionale, ordinò alla sua

cavalleria di smontare a terra, lasciando i destrieri agli uomini della Decima legione.

Fu a partire da questo momento – si disse più tardi – che egli iniziò a considerare i

legionari della Decima come uomini di cui si poteva fidare ciecamente.

Mentre i legionari montavano a cavallo, un soldato della Decima commentò:

«Cesare mantiene più di quanto ci aveva promesso. Altro che guardie del corpo;

adesso ci ha nominato addirittura cavalieri!». Il condottiero sorrise quando gli

riferirono la battuta, e se ne ricordò allorché scrisse le sue memorie.

L’incontro con i germani avvenne su un’altura a metà strada fra gli accampamenti

dei due eserciti. I «cavalieri» della Decima si schierarono a trecento iarde (poco più di

duecentocinquanta metri) dietro il loro generale; la scorta di Ariovisto fece lo stesso.

Accompagnati da dieci uomini ciascuno, e a dorso di cavallo, il condottiero romano e

il sovrano germanico si impegnarono in un confronto serrato, faccia a faccia. Mentre

i due continuavano a discutere – ciascuno voleva che fosse l’altro a ritirarsi dal

territorio –, un cavaliere dei germani tentò di provocare i legionari della Decima,

costringendo Cesare a interrompere la discussione per ordinare ai suoi uomini di non

reagire. La giornata si concluse senza vinti né vincitori.

Il giorno successivo, Cesare spedì due inviati per continuare la trattativa a suo

nome. Ariovisto li fece prigionieri, svelando le sue vere intenzioni. Per alcuni giorni,

le due armate cercarono di garantirsi un vantaggio tattico, con i germani che si

sforzavano di tagliare le linee di rifornimento romane da Vesonzione, e le truppe di

Cesare, schierate su due fronti, che facevano di tutto per sventare quella manovra.

Alla fine i germani sferrarono un attacco diretto, ma quando Cesare dispose le sue

truppe in formazione di battaglia, i germani sembrarono voler evitare uno scontro su

vasta scala. Interrogando dei prigionieri, Cesare venne a sapere che il nemico era

convinto che non avrebbe prevalso se si fosse impegnato in una battaglia campale

prima della luna nuova. Per il momento, Ariovisto preferiva attendere. A quel punto,

il condottiero romano decise di marciare sul campo avversario, a quindici miglia di

distanza dal fiume Reno, per costringere il re germanico a bruciare i tempi e

accettare un confronto diretto. Malgrado i suoi 40000 uomini fossero in inferiorità

numerica, Cesare era convinto di aver acquisito un vantaggio psicologico. Come si

sarebbe scoperto in seguito – Cesare ancora non lo sapeva – c’era anche un altro

vantaggio nell’ingaggiare subito battaglia. I rinforzi dei suebi, infatti, si stavano

avvicinando al Reno da est, con l’obiettivo di congiungersi all’esercito di Ariovisto.

Costretti a difendere il loro accampamento, i germani si precipitarono all’esterno e

si raggrupparono per tribù di appartenenza: gli arudi; i triboci; i vangioni; i nemeti; i

sedusi; i suebi (il gruppo tribale dominante) e i marcomanni. Questi ultimi,

provenienti dalla valle del Meno, erano destinati a crescere di numero e a esercitare

in futuro una notevole influenza. Entro mezzo secolo si sarebbero stabiliti in Boemia

e, 175 anni più tardi, durante il regno di Marco Aurelio, si sarebbero battuti

ferocemente contro la presenza romana. I guerrieri germanici superavano in statura i

soldati di Cesare; avevano spalle larghe, capelli lunghi e barbe fluenti. I loro nobili,

meglio armati ed equipaggiati delle truppe (prive di calzature e provviste solo di un

mantello di pelliccia), mostravano i capelli legati nel caratteristico nodo dei suebi.

L’arma principale dei germani era una lunga lancia.

La cavalleria di Cesare (4000 effettivi) e quella di Ariovisto (6000 uomini) si

trattennero mentre le legioni avanzavano nelle consuete tre linee di battaglia, con la

Decima sull’ala destra come da tradizione. Cesare assunse personalmente il

comando del fianco destro, perché su quel lato lo schieramento nemico appariva più

debole; e quando ordinò alle prime due linee di caricare, gli uomini della Decima si

avventarono entusiasticamente sul nemico.

Seppure colti di sorpresa, i germani reagirono così rapidamente che i legionari non

ebbero il tempo di scagliare i loro giavellotti. Di conseguenza, li deposero e

sguainarono le spade. Ormai le due armate erano faccia a faccia. I germani avevano

adottato la formazione a falange usata dagli elvezi, con le sue linee irte di lance che,

in teoria, li avrebbero tenuti fuori portata delle corte spade romane.

Imperterriti, gli uomini della Decima si scagliarono contro gli scudi della prima linea

nemica. Alcuni legionari riuscirono a strapparli dalle mani dei loro avversari; altri li

scavalcarono e iniziarono a menare fendenti sul viso dei nemici. Grazie a queste

tattiche aggressive, la Decima mise presto in rotta il fianco sinistro dello

schieramento di Ariovisto.