Pianeta

Un pianeta è un corpo celeste che orbita attorno ad una stella, ma che, a

differenza di questa, non produce energia tramite fusione nucleare, e la cui massa è

sufficiente a conferirgli una forma sferoidale, laddove la propria dominanza

gravitazionale gli permette di mantenere libera la sua fascia orbitale da altri corpi di

dimensioni comparabili o superiori.

Tale definizione è entrata ufficialmente nella nomenclatura astronomica il 24

agosto 2006, con la sua

promulgazione

parte

Astronomica Internazionale. In

dell'Unione

precedenza non esisteva una

definizione

un'atavica

(derivante

indicazione

astronomia greca) per cui si

ufficiale

precisa,

da

ma

dall'antica

considerava pianeta qualunque

corpo celeste, dotato di massa significativa, che si muovesse su orbite fisse.

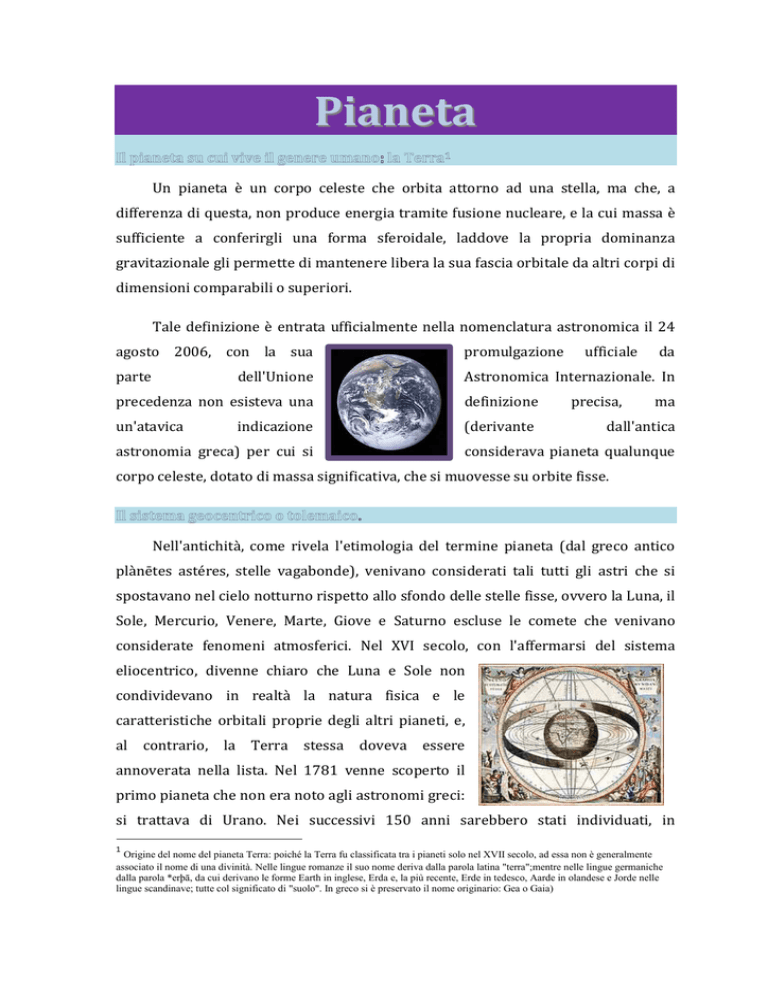

Nell'antichità, come rivela l'etimologia del termine pianeta (dal greco antico

plànētes astéres, stelle vagabonde), venivano considerati tali tutti gli astri che si

spostavano nel cielo notturno rispetto allo sfondo delle stelle fisse, ovvero la Luna, il

Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno escluse le comete che venivano

considerate fenomeni atmosferici. Nel XVI secolo, con l'affermarsi del sistema

eliocentrico, divenne chiaro che Luna e Sole non

condividevano in realtà la natura fisica e le

caratteristiche orbitali proprie degli altri pianeti, e,

al contrario,

la

Terra

stessa

doveva

essere

annoverata nella lista. Nel 1781 venne scoperto il

primo pianeta che non era noto agli astronomi greci:

si trattava di Urano. Nei successivi 150 anni sarebbero stati individuati, in

1

Origine del nome del pianeta Terra: poiché la Terra fu classificata tra i pianeti solo nel XVII secolo, ad essa non è generalmente

associato il nome di una divinità. Nelle lingue romanze il suo nome deriva dalla parola latina "terra";mentre nelle lingue germaniche

dalla parola *erþā, da cui derivano le forme Earth in inglese, Erda e, la più recente, Erde in tedesco, Aarde in olandese e Jorde nelle

lingue scandinave; tutte col significato di "suolo". In greco si è preservato il nome originario: Gea o Gaia)

Mitologia

successione, altri due pianeti, Nettuno e Plutone; quest'ultimo è

stato annoverato tra i pianeti dalla scoperta, nel 1930, al 2006,

anno in cui venne promulgata la nuova definizione di pianeta.

A partire dal 1801, inoltre, vennero progressivamente

scoperti oltre centomila corpi di dimensioni subplanetarie

orbitanti attorno al Sole principalmente nella regione di spazio

compresa fra l'orbita marziana e quella gioviana (la cosiddetta

fascia principale); sebbene in un primo tempo designati come

pianeti, questi corpi, in virtù del loro numero sempre crescente,

vennero presto definiti come una classe di oggetti a sé, gli

asteroidi. Fra di essi, solo poche decine sono caratterizzati da una

forma approssimativamente sferica.

Lo schema dei nove pianeti classici rimase inalterato fino

agli anni novanta del XX secolo; alla fine del 2002, tuttavia, le

moderne

tecniche

osservative

avevano

già

permesso

l'individuazione di oltre cento corpi di questo tipo, fra pianeti

extrasolari e planetoidi ghiacciati orbitanti nelle regioni

periferiche del sistema solare esterno. Nel caso di questi ultimi, in

particolare, la scoperta di corpi dalle dimensioni confrontabili o

addirittura superiori a quelle di Plutone (il più piccolo dei nove

pianeti) riaccese un forte dibattito sulla necessità di promulgare

una definizione precisa di pianeta. Il problema nasceva dal fatto

che la classificazione dei corpi celesti derivava in parte

dall'astronomia dell'antica Grecia, che si limitava a chiarire che

un pianeta era un qualsiasi corpo celeste che si muovesse lungo

orbite ("schemi") fisse. Questa descrizione era stata limata col

tempo fino a quella corrente, che tuttavia peccava in vaghezza e

in genericità.

I nomi dei pianeti nella cultura occidentale

sono derivati dalle consuetudini dei Romani,

che in ultima analisi derivano da quelle dei

Greci e dei Babilonesi. Nell'antica Grecia, il

Sole e la Luna erano chiamati Helios e Selēnē;

il pianeta più lontano era chiamato Phàinōn, il

"più luminoso"; il penultimo pianeta era

Phaéthon, il "brillante"; il pianeta rosso era

indicato come Pyróeis, l'"ardente"; il più

luminoso era conosciuto come Phōsphóros, il

"portatore di luce", mentre il fugace pianeta più

interno era chiamato Stílbon, "lo splendido".

Inoltre, i Greci associarono ogni pianeta ad una

divinità del loro pantheon, gli Olimpi: Helios e

Selene erano i nomi sia dei pianeti, sia degli

dèi; Phainon era sacro a Crono, il Titano che

generò gli Olimpi; Phaethon era sacro aZeus,

figlio di Crono; Pyroeis ad Ares, figlio di Zeus

e dio della guerra; Phosphoros era retto da

Afrodite, la dea dell'amore; mentre Hermes,

messaggero degli dei e dio dell'apprendimento

e dell'ingegno, dominava Stilbon.

L'abitudine greca di dare i nomi dei propri dèi

ai pianeti derivò quasi certamente da quella dei

Babilonesi, che indicavano Phosphoros con il

nome della propria dea dell'amore, Ishtar;

Pyroeis dal dio della guerra, Nergal; Stilbon

dal dio della saggezza, Nabu, e Phaethon dal

capo degli dei, Marduk. Le concordanze tra i

due sistemi di nomenclatura sono troppe,

perché essi possano essere stati sviluppati in

modo indipendente. La corrispondenza tra le

divinità, ad ogni modo, non era perfetta. Per

esempio, Nergal fu identificato con Ares;

tuttavia, Nergal era per i Babilonesi il dio della

guerra ed anche delle pestilenze e

dell'oltretomba.

Oggi, i nomi utilizzati per designare i pianeti

nella maggior parte delle culture occidentali

derivano da quelli delle divinità olimpiche,

spesso in una versione mutuata dalla mitologia

romana. Infatti, l'influenza dell'Impero romano

prima e della Chiesa cattolica poi ha portato

all'adozione dei nomi in latino. Inoltre, il

pantheon romano, in conseguenza della

comune origine indoeuropea, aveva numerose

similitudini con quello greco, sebbene

mancasse di una ricca tradizione narrativa.

Durante l'ultimo periodo della Repubblica

romana, gli scrittori romani attinsero ai miti

greci e li estesero alle proprie divinità, al punto

che i due pantheon divennero quasi

indistinguibili. In seguito, quando i Romani

studiarono i testi di astronomia dei Greci,

assegnarono ai pianeti i nomi delle proprie

divinità: Mercurio (per Hermes), Venere (per

Afrodite), Marte (per Ares), Giove (per Zeus) e

Saturno (per Crono). Quando nei secoli XVIII

e XIX furono scoperti nuovi pianeti, la

comunità internazionale scelse di proseguire

nella tradizione e furono nominati Urano e

Nettuno.

Secondo una credenza originatasi in

Mesopotamia, ma sviluppatasi nell'Egitto

ellenistico ed in seguito diffusasi anche tra i

Romani, le sette divinità da cui i pianeti erano

nominati si prendevano cura degli affari della

Terra con turni orari, stabiliti in base alla

distanza dal nostro pianeta nell'ordine

seguente: Saturno, Giove, Marte, il Sole,

Venere, Mercurio e la Luna. Il giorno era poi

intitolato al dio che ne reggeva la prima ora,

così al giorno dedicato a Saturno (che reggeva

la prima ora del primo giorno e della

settimana) seguiva quello dedicato al Sole (che

reggeva la venticinquesima ora della settimana

e la prima del secondo giorno), a cui seguivano

i giorni dedicati alla Luna, a Marte, Mercurio,

Giove e Venere. Quest'ordine è stato quindi

ripreso dall'ordine dei giorni della settimana

nel calendario romano che sostituì il ciclo

nundinale e che ancora oggi è preservato in

numerose lingue e culture. Nella maggior parte

delle lingue romanze, i nomi dei prime cinque

giorni della settimana sono traduzione diretta

delle originarie espressioni latine: ad esempio

da lunae dies derivano lunedì, in italiano; lundi

in francese, lunes in spagnolo. Differentemente

è accaduto per il sabato e la domenica, i cui

nomi hanno subito l'influsso della tradizione

della Chiesa. Nelle lingue germaniche, invece,

nei nomi di questi due giorni è stato preservato

il loro significato originario. A titolo di

esempio, le parole inglesi Sunday e Saturday

tradotte letteralmente significano: "giorno del

Sole" e "giorno di Saturno"; analogamente è

accaduto per il lunedì. I nomi dei restanti giorni

della settimana, invece, sono stati riassegnati a

dèi considerati simili o equivalenti alle

corrispondenti divinità romane.

Il modello maggiormente accettato dalla comunità scientifica per spiegare la

formazione dei sistemi planetari è il modello della nebulosa solare, formulato

originariamente, come arguibile dal nome, per spiegare la formazione del sistema

solare.

In accordo con il modello standard

della formazione stellare, la nascita di

una stella avviene attraverso il collasso di

una nube molecolare, il cui prodotto è la

protostella. Non appena la stella nascente

conclude la fase protostellare e fa

ingresso nella pre-sequenza

sequenza principale

(fase di T Tauri), il disco che ne ha mediato l'accrescimento diviene protoplanetario;

la sua temperatura diminuisce, permettendo la formazione di piccoli grani di

polvere costituiti da roccia (in prevalenza silicati) e ghiacci di varia natura, che a loro

volta possono fondersi tra loro per dar luogo a blocchi di diversi chilometri detti

planetesimi Se la massa residua del disco è sufficientemente grande, in un lasso di

tempo astronomicamente breve (100.000–300.000 anni) i planetesimi possono

fondersi tra loro per dar luogo a embrioni planetari, detti protopianeti, i quali, in un

arco temporale compreso tra 100 milioni e un miliardo di anni, vanno incontro ad

una fase di violente collisioni e fusioni con altri corpi simili; il risultato sarà la

formazione, alla fine del processo, di alcuni pianeti terrestri.

La formazione dei giganti gassosi è invece un processo più complicato, che

avverrebbe al di là della cosiddetta frost line (chiamata in letteratura anche limite

della neve). I protopianeti ghiacciati posti oltre questo limite possiedono una massa

superiore e sono in maggior numero rispetto ai protopianeti esclusivamente

rocciosi.[ Non è completamente chiaro cosa succeda in seguito alla formazione dei

protopianeti ghiacciati; sembra tuttavia che alcuni di questi, in forza delle collisioni,

crescano fino a raggiungere una massa superiore alle 10 masse terrestri – M⊕ –

(secondo recenti simulazioni si stima 14-18), necessaria per poter innescare un

fenomeno di accrescimento, simile a quello cui è andata incontro la stella ma su scala

ridotta, a partire dall'idrogeno e dall'elio che sono stati spinti nelle regioni esterne

del disco dalla pressione di radiazione e dal vento della stella neonata. L'accumulo di

gas da parte del nucleo protopianetario è un processo inizialmente lento, che

prosegue per alcuni milioni di anni fino al raggiungimento di circa 30 M⊕, dopo di

che subisce un'imponente accelerazione che lo porta in breve tempo (poche migliaia

di anni) ad accumulare il 90% di quella che sarà la sua massa definitiva: si stima che

pianeti come Giove e Saturno abbiano accumulato la gran parte della loro massa in

appena 10.000 anni. Gli impatti con i planetesimi, così come il decadimento

radioattivo dei loro costituenti, hanno riscaldato i pianeti in formazione, causandone

una parziale fusione. Ciò ha permesso che il loro interno si sia differenziato

conducendo alla formazione di un nucleo più denso, di un mantello e di una crosta.

(si veda anche il paragrafo Differenziazione interna). Nel processo, i pianeti terrestri,

più piccoli, hanno perduto la maggior parte della loro atmosfera; i gas perduti sono

stati in parte reintegrati da quelli eruttati dal mantello e dagli impatti di corpi

cometari. I pianeti più piccoli in seguito hanno continuato a perdere la propria

atmosfera attraverso vari meccanismi di fuga.

Si è scoperto inoltre che la metallicità, ovvero l'abbondanza di elementi più

pesanti dell'elio, è un parametro importante nel determinare se una stella possegga

o meno pianeti. Si ritiene che sia meno probabile che una stella povera di metalli,

appartenente alla popolazione stellare II, possa essere circondata da un sistema

planetario articolato, mentre le probabilità aumentano per le stelle ricche di metalli,

appartenenti alla popolazione stellare I.

© Wikipedia