Corso di Astronomia

Giove è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di

distanza dal Sole ed è il più massiccio di tutto il sistema planetario: È classificato, come gigante gassoso , al pari di Saturno,

Urano e Nettuno. Giove ha una composizione simile a quella

del Sole: infatti è costituito principalmente da idrogeno ed elio, con piccole quantità di altri composti, quali ammoniaca,

metano e acqua. Si ritiene che il pianeta possieda un nucleo

solido, presumibilmente di natura rocciosa, costituito da carbonio e silicati di ferro, circondato da un mantello d’idrogeno

metallico e da una vasta copertura atmosferica, che generano

su di esso delle altissime pressioni. L'atmosfera esterna è caratterizzata da numerose bande e zone di tonalità variabili dal

color crema al marrone, costellate da formazioni cicloniche e

anticicloniche, tra cui la Grande Macchia Rossa. La rapida rotazione del pianeta gli conferisce l'aspetto di uno sferoide e genera un intenso campo magnetico, che dà origine a un'estesa

magnetosfera; inoltre, a causa del meccanismo di KelvinHelmholtz, Giove (come tutti gli altri giganti gassosi) emette

una quantità di energia quasi pari a quella che riceve dal Sole.

Il meccanismo di Kelvin-Helmholtz è un fenomeno astronomico che comporta il

raffreddamento della superficie di una stella o di un pianeta e un conseguente calo di

pressione, che il corpo celeste compensa comprimendosi. A sua volta questa compressione genera un riscaldamento del nucleo stellare o planetario.

La grande forza di gravità di Giove contribuisce, assieme a quella del Sole, a pla-

smare le principali strutture del sistema solare, perché la sua attrazione bilancia le orbite degli altri pianeti e il suo vasto pozzo gravitazionale "ripulisce" il sistema da tutti i detriti che si trovano a vagare nelle sue vicinanze , che altrimenti rischierebbero di andare

a impattare contro i pianeti più interni. Il campo gravitazionale del pianeta trattiene un numeroso stuolo di satelliti e un

sistema di evanescenti anelli, stabilizzando inoltre una nutrita

schiera di asteroidi troiani. Il nome "Troiani" deriva dalla consuetudine di assegnare a questi asteroidi dei nomi di personaggi mitologici associati alla guerra di Troia.

Il pianeta è conosciuto sin dall'antichità e ha rivestito

un ruolo preponderante nel credo religioso di numerose culture, tra cui i Babilonesi, i Greci e i Romani, che hanno identificato l'astro con il sovrano degli dei. Il simbolo astronomico

del pianeta è una rappresentazione stilizzata del fulmine del

dio.

Pagina 2 di 23

Corso di Astronomia

Giove appare a occhio nudo come un astro bian-

castro molto brillante, a causa della sua elevata albedo.[3] È il quarto oggetto più brillante nel cielo, dopo il

Sole, la Luna e Venere. Quando è inosservabile, condivide il ruolo di "stella del mattino" o "stella della sera"

con Venere. La sua magnitudine apparente varia, a seconda della posizione durante il suo moto di rivoluzione, da +1,6 a +2,8, mentre il suo diametro apparente

varia da 29,8 a 50,1 secondi d'arco.

Il periodo sinodico del pianeta è di 398,88 giorni,

al termine dei quali il corpo celeste inizia una fase di

moto retrogrado, in cui sembra spostarsi all'indietro

nel cielo notturno, rispetto allo sfondo delle stelle "fisse". Giove, nei 12 anni circa della propria rivoluzione, attraversa tutte le costellazioni

dello zodiaco.

Il pianeta è interessante da un punto di vista osservativo poiché con piccoli stru-

menti è possibile rivelarne alcuni caratteristici dettagli superficiali. I periodi più propizi

per osservare il pianeta corrispondono alle opposizioni, che si verificano ogni qual volta

Giove transita al perielio; queste circostanze, in cui l'astro raggiunge le dimensioni apparenti massime, consentono all'osservatore amatoriale, purché munito delle adeguate attrezzature, di scorgere più facilmente gran parte delle caratteristiche del pianeta.

Già un binocolo 10x50 o un piccolo telescopio rifrattore consentono già di osser-

vare attorno al pianeta quattro piccoli punti

luminosi, disposti lungo il prolungamento

dell'equatore del pianeta: si tratta dei satelliti

medicei. Poiché essi orbitano abbastanza velocemente intorno al pianeta, è possibile notarne i movimenti già tra una notte e l'altra: il più

interno, Io, arriva a compiere tra una notte e la

successiva quasi un'orbita completa.

Con un telescopio da 60 mm si possono osservare le caratteristiche bande nuvo-

lose e, in caso di condizioni atmosferiche perfette, anche la caratteristica più nota del

pianeta, la Grande Macchia Rossa. Questa però è maggiormente visibile con un telescopio di 25 cm di apertura che consente di osservare meglio le nubi e le formazioni più fini del pianeta.

Pagina 3 di 23

Corso di Astronomia

Il pianeta è osservabile non solo nel visibile, ma anche ad altre lunghezze d'onda

dello spettro elettromagnetico, principalmente nell'infrarosso. L'osservazione a più lunghezze d'onda si rivela utile soprattutto nell'analisi della struttura e della composizione

dell'atmosfera e nello studio delle componenti del sistema di Giove.

Una delle prime civiltà a studiare i moti di Giove, e più in generale di tutti i pianeti

visibili a occhio nudo (Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno), fu quella assirobabilonesi. Gli astronomi babilonesi riuscirono a determinare con precisione il periodo

sinodico del pianeta; inoltre, si servirono del suo moto attraverso la sfera celeste per definire le dodici costellazioni dello zodiaco.

Tuttavia, la scoperta negli archivi reali di Ninive di tavolette recanti precisi reso-

conti di osservazioni astronomiche e il frequente rinvenimento di parti di strumentazioni

a probabile destinazione astronomica, come lenti di cristallo di rocca e tubi d'oro (datati

al I Millenio A.C.), indussero alcuni archeastronomi a ipotizzare che la civiltà assira fosse

già in possesso di un "prototipo" di cannocchiale, con il quale si ritiene sia stato possibile

osservare anche Giove.

Il fisico G. A. Kryala, dell'Università dell’Arizona, ritiene che grazie a queste stru-

mentazioni gli astronomi babilonesi siano riusciti, postulando che il pianeta orbitasse attorno al Sole secondo un'orbita circolare e anticipando così di diversi secoli la formulazione dell'ipotesi del sistema eliocentrico, a scoprire che Giove era il pianeta più grande

tra i cinque allora conosciuti. Secondo Kryala, sebbene diverse tavolette cuneiformi fossero un segreto di Stato, molte informazioni probabilmente giunsero ai Greci.

È ben noto l'alto livello raggiunto dall'astronomia cinese nei primi secoli avanti

Cristo. Gli astronomi cinesi riuscirono a ricavare in maniera precisa i periodi sinodici e

orbitali dei pianeti visibili a occhio nudo; all'astronomo Shi Shen (IV secolo a.C.) è attribuita in particolare la prima misurazione del periodo orbitale di Giove, che egli quantificò in 12 anni.

L'utilizzo e il potenziamento del cannocchiale, inventato nel 1608 in Olanda

permise a Galileo Galilei di scoprire, nel 1610, quattro dei 63 satelliti del pianeta: Io, Europa,

Ganimede e Callisto; si trattava della prima osservazione dettagliata di un pianeta del sistema solare e dei relativi satelliti. Galileo battezzò gli astri appena individuati in un primo tempo come Cosmica Sidera («stelle di Cosimo»), in onore del granduca Cosimo II, e

successivamente in Medicea Sidera («stelle medicee»), in onore dell'intera casata dei

Medici; fu però Simon Marius, che si attribuì la paternità della scoperta dei satelliti a

conferire nel 1614 i nomi mitologici attualmente in uso a ciascuno di essi.

La scoperta dei satelliti medicei fu la definitiva dimostrazione del superamento

della teoria geocentrica e fu una delle prime prove dirette della validità dell'ipotesi eliocentrica copernicana, sebbene anche il sistema ticonico, riuscisse a spiegare altrettanto

bene il sistema di lune di Giove senza rinunciare alla centralità della Terra.

Pagina 4 di 23

Corso di Astronomia

La scoperta delle lune gioviane, assieme alle altre espo-

ste nel Sidereus Nuncius, valse a Galileo una grandissima fama,

tanto che nel 1611 papa Paolo V lo accolse trionfalmente a Roma, e il principe Federico Cesi lo rese membro dell’Accademia

dei Lincei.

Negli anni sessanta del XVII secolo l'astronomo Gian

Domenico Cassini, utilizzando un nuovo telescopio, scoprì che la

superficie di Giove era caratterizzata da bande e macchie colorate, e che il pianeta stesso ha la forma di uno sferoide.

L'astronomo riuscì a determinarne il periodo di rotazio-

ne, e nel 1690 scoprì che l'atmosfera è soggetta a una rotazione

differenziale. La rotazione differenziale è il fenomeno per cui le

diverse parti di un corpo non ruotano alla stessa velocità angolare, ma a velocità differenti. Questa caratteristica si può verificare quando il corpo in esame non è solido ma liquido o gassoso.

L'astronomo italiano è inoltre accreditato come lo sco-

pritore, assieme, ma indipendentemente, a Robert Hooke, della

Grande Macchia Rossa.

Sia Giovanni Alfonso Borelli sia lo stesso Cassini stessero

da subito precise relazioni sul movimento dei quattro satelliti galileiani, riuscendo a calcolarne la posizione con grande accuratezza.

Tuttavia nel trentennio 1670-1700, si osservò che, quando Giove si trova in un

punto dell'orbita prossimo alla congiunzione col Sole, si registra nel transito dei satelliti

un ritardo di circa 17 minuti rispetto alle previsioni.

L'astronomo danese Ole Romer ne dedusse che la visione di Giove non fosse i-

stantanea, conclusione che Cassini aveva respinto, e che dunque la luce avesse una velocità finita indicata con c, dal latino celeritas ovvero velocità; fu osservando le occultazioni da parte del pianeta del suo satellite più interno, Io, che Romer arrivò a formulare

questa ipotesi e a intraprendere i primi calcoli del valore di c nel 1676.

Il farmacista Heinrich Schwabe disegnò la prima carta completa di Giove, com-

prendente anche la Grande Macchia Rossa, che pubblicò nel 1831. Le osservazioni della

tempesta hanno permesso di registrare dei momenti in cui essa appariva più debole

(come tra il 1665 e il 1708, nel 1883 e all'inizio del XX secolo), e altri in cui appariva rinforzata, tanto da essere molto ben evidente all'osservazione telescopica, come nel 1878.

Pagina 5 di 23

Corso di Astronomia

Nel 1892 Edward Emerson Bar-

nard scoprì grazie al telescopio rifrattore

da 910 mm dell'Osservatorio Lick la presenza attorno al pianeta di un quinto satellite; la luna appena scoperta fu in seguito ribattezzata Amaltea successivamente

sono stati scoperti altri otto satelliti durante il fly-by della sonda Voyager 1 nel

1979.

Nel 1932 Rupert Wildt identificò,

analizzando lo spettro del pianeta, delle

bande di assorbimento proprie dell'ammoniaca e del metano. Sei anni dopo furono osservate, a sud della Grande Macchia Rossa, tre tempeste anticicloniche

che apparivano come dei particolari ovali

biancastri. Per diversi decenni le tre tempeste sono rimaste delle entità distinte,

non riuscendo mai a fondersi pur avvicinandosi periodicamente; tuttavia, nel 1998, due di questi ovali si sono fusi, assorbendo

infine anche il terzo nel 2000 e dando origine a quella tempesta che oggi è nota come

Ovale BA.

Nel 1955 Bernard Burke e Kenneth Franklin individuarono dei lampi radio pro-

venienti da Giove alla frequenza di 22,2 MHz; si trattava della prima prova dell'esistenza

della magnetosfera gioviana. La conferma giunse quattro anni dopo, quando Frank Drake e Hein Hvatum scoprirono le emissioni radio decimetriche.

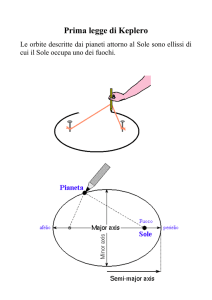

Giove orbita a una distanza media dal Sole di 778,33 milioni di chilometri

(5,202 UA) e completa la sua rivoluzione attorno alla stella ogni 11,86 anni; questo periodo corrisponde esattamente ai due quinti del periodo orbitale di Saturno, con cui si

trova dunque in una risonanza di 5:2. la risonanza orbitale avviene quando due corpi orbitanti hanno periodi di rivoluzione tali che il loro rapporto è esprimibile in frazioni di

numeri interi piccoli.

I due corpi esercitano, l'un l'altro, una regolare influenza gravitazionale. Questo

fenomeno può stabilizzare le orbite e proteggerle da perturbazioni gravitazionali. L'orbita di Giove è inclinata di 1,31° rispetto al piano dell'eclittica; per via della sua eccentricità pari a 0,048, la distanza tra il pianeta e il Sole varia di circa 75 milioni di chilometri tra i

due apsidi, il perielio (740 742 598 km) e l'afelio (816 081 455 km).

La velocità orbitale media di Giove è di

47 001 km/h, mentre la circonferenza

orbitale misura complessivamente 4 774 000 000 km.

Pagina 6 di 23

Corso di Astronomia

L'inclinazione dell'asse di rotazione è relativamente piccola, solamente 3,13°, e

precede ogni 12 000 anni; di conseguenza, il pianeta non sperimenta significative variazioni stagionali, contrariamente a quanto accade sulla Terra e su Marte.

Poiché Giove non è un corpo solido, la sua atmosfera superiore è soggetta a

una rotazione differenziale: infatti, la rotazione delle regioni polari del pianeta è più lunga di circa 5 minuti rispetto a quella all'equatore. Sono stati adottati tre sistemi di riferimento per monitorare la rotazione delle strutture atmosferiche permanenti.

Il sistema I si applica alle latitudini comprese tra 10° N e 10° S; il suo periodo di

rotazione è il più breve del pianeta, pari a 9 h 50 min 30,0 s. Il sistema II si applica a tutte

le latitudini a nord e a sud di quelle del sistema I; il suo periodo è pari a 9 h 55 min 40,6

s. Il sistema III fu originariamente definito tramite osservazioni radio e corrisponde alla

rotazione della magnetosfera del pianeta; la sua durata è presa come il periodo di rotazione "ufficiale" del pianeta (9 h 55 min 29 s); Giove quindi presenta la rotazione più rapida di tutti i pianeti del sistema solare.

L'alta velocità di rotazione è all'origine di un marcato rigonfiamento equatoria-

le, facilmente visibile anche tramite un telescopio amatoriale; questo rigonfiamento è

causato dall'alta accelerazione centripeta all'equatore, pari a circa 1,67 m/s², che, combinata con l'accelerazione di gravità media del pianeta (24,79 m/s²), dà un'accelerazione

risultante pari a 23,12 m/s²: di conseguenza, un ipotetico oggetto posto all'equatore del

pianeta peserebbe meno rispetto a un corpo d’identica massa posto alle medie latitudini.

Il pianeta ha dunque l'aspetto di uno sferoide , il cui diametro equatoriale è

maggiore rispetto al diametro polare: il diametro misurato all'equatore supera infatti di

ben 9 275 km il diametro misurato ai poli.

Dopo la formazione del Sole, avvenuta circa 4,6 miliardi di anni fa, il materiale in eccesso , ricco in polveri metalliche, si è disposto in un disco circumstellare da cui hanno avuto origine dapprima i planetesimi, quindi, per aggregazione di questi ultimi, i proti pianeti.

La formazione di Giove ha avuto inizio a partire dalla coalescenza di planetesi-

mi di natura ghiacciata poco al di là della cosiddetta frost line, una linea oltre la quale si

addensarono i planetesimi costituiti in prevalenza da materiale a basso punto di fusione;

la frost line ha agito da barriera, provocando un rapido accumulo di materia a circa 5 UA

dal Sole. L'embrione planetario così formato, di massa pari ad almeno 10 masse terrestri

(M?), ha iniziato ad accrescere materia gassosa a partire dall'idrogeno e dall'elio avanzati dalla formazione del Sole e confinati nelle regioni periferiche del sistema dal vento

della stella neo formata.

Pagina 7 di 23

Corso di Astronomia

Il tasso di accrescimento dei planetesimi, ini-

zialmente più intenso di quello dei gas, proseguì sino a

quando il numero di planetesimi nella fascia orbitale

del proto-Giove non andò incontro a una netta diminuzione; a questo punto il tasso di accrescimento dei

planetesimi e quello dei gas dapprima raggiunsero valori simili, quindi quest'ultimo iniziò a predominare sul

primo, favorito dalla rapida contrazione dell'involucro

gassoso in accrescimento e dalla rapida espansione

del confine esterno del sistema, proporzionale all'incremento della massa dal pianeta. Il proto-Giove cresce a ritmo serrato sottraendo idrogeno dalla nebulosa solare e raggiungendo in circa mille anni le 150

Masse terrestri e, dopo qualche migliaio di anni, le definitive 318 Masse terrestri.

Il processo di accrescimento del pianeta è stato mediato dalla formazione di un

disco circumplanetario all'interno del disco circumsolare; terminato il processo di accrescimento per esaurimento dei materiali volatili, ormai andati a costituire il pianeta, i materiali residui, in prevalenza rocciosi, sono andati a costituire il sistema di satelliti del

pianeta, che si è infoltito a seguito della cattura, da parte della grande forza di gravità di

Giove, di numerosi altri corpi minori.

Conclusa la sua formazione, il pianeta ha subito un processo di migrazione orbi-

tale: il pianeta infatti si sarebbe formato a circa 5,65 UA, circa 0,45 UA (70 milioni di chilometri) più in là rispetto a oggi, e nei 100 000 anni successivi, a causa della perdita del

momento angolare dovuta all'attrito con il debole disco di polveri residuato dalla formazione della stella e dei pianeti, sarebbe man mano scivolato verso l'attuale orbita, stabilizzandosi ed entrando in risonanza 1:2 con Saturno.

Durante questa fase Giove avrebbe catturato i suoi asteroidi troiani, originaria-

mente oggetti della fascia principale o della fascia di Kuiper destabilizzati dalle loro orbite originarie e vincolati in corrispondenza dei punti lagrangiani L4 e L5.

I punti di Lagrange, tecnicamente chiamati punti di oscillazione, altro non sono

che quelle posizioni nello spazio, nell'ipotesi semplificativa in cui uno dei corpi abbia

massa molto inferiore agli altri due, in cui le forze che agiscono sull'oggetto minore si bilanciano, creando una situazione di equilibrio. Questi punti sono detti di Lagrange in onore del matematico Joseph-Louis de Lagrange che nel 1772 ne calcolò la posizione.

Pagina 8 di 23

Corso di Astronomia

L'atmosfera superiore di Giove

è composta in volume da un 88-92%

d’idrogeno molecolare e da un 8-12% di

elio. Queste percentuali cambiano se si

prende in considerazione la proporzione

delle masse dei singoli elementi e composti, giacché l'atomo di elio è circa quattro volte più massiccio dell'atomo

d’idrogeno; l'atmosfera gioviana è quindi

costituita da un 75% in massa d’idrogeno

e da un 24% di elio, mentre il restante

1% è costituito da altri elementi e composti presenti in quantità molto esigue.

La

composizione varia leggermente man mano che si procede verso le

regioni interne del pianeta, date le alte

densità in gioco; alla base dell'atmosfera

si ha quindi un 71% in massa d’idrogeno,

un 24% di elio e il restante 5% di elementi più pesanti e composti: vapore acqueo,

ammoniaca, composti del silicio, carbonio e idrocarburi (soprattutto metano ed

etano), acido solfidrico, neon, ossigeno,

fosforo e zolfo. Nelle regioni più esterne dell'atmosfera sono inoltre presenti consistenti

strati di cristalli di ammoniaca solida.

Le proporzioni atmosferiche d’idrogeno ed elio sono molto vicine a quelle ri-

scontrate nel Sole e teoricamente predette per la nebulosa solare primordiale; tuttavia

l’abbondanza di ossigeno, azoto, zolfo e gas nobili sono superiori di un fattore tre rispetto ai valori misurati nel Sole; invece la quantità di neon nell'alta atmosfera è pari in

massa solamente a 20 parti per milione, circa un decimo rispetto alla sua quantità nel

SOLE. Anche la quantità di elio appare leggermente inferiore, presumibilmente a causa

di fenomeni meteorologici (precipitazioni) che interessano l'atmosfera gioviana. Le

quantità dei gas nobili di peso atomico maggiore (argon, kripton, xeno, radon) sono circa due o tre volte quelle del nostro Sole.

Giove è il pianeta più massiccio del sistema solare, 2,4 volte più massiccio di

tutti gli altri pianeti messi insieme; la sua massa è tale che il baricentro del sistema SoleGiove cade esternamente al Sole, precisamente a 47 500 km (0,068 Raggi Gioviani) dalla

sua superficie.

Pagina 9 di 23

Corso di Astronomia

Il valore della massa gioviana (indicata con MJ) è utilizzato come raffronto per

le masse degli altri pianeti gassosi e in particolare dei pianeti extrasolari.

In raffronto alla Terra, Giove è 317,9 volte più pesante, ha un volume 1 319 vol-

te superiore ma una densità più bassa, di poco superiore a quella dell'acqua: 1,319 × 10³

kg/m³ contro i 5,5153 × 10³ kg/m³ della Terra.

Il diametro è 11,2 volte maggiore di quello terrestre. Giove, inoltre si comprime

di circa 2 cm l’anno; probabilmente alla base di questo fenomeno sta il meccanismo di

Kelvin-Helmholtz: il pianeta compensa, comprimendosi, la dispersione nello spazio del

calore endogeno. Questa compressione riscalda il nucleo, dando luogo a un intenso calore interno che fa sì che il pianeta irradi nello spazio una quantità di energia quasi uguale a quella ricevuta per insolazione. Per queste ragioni, si ritiene che, appena formato, il

pianeta dovesse essere più caldo e più grande di circa il doppio rispetto a ora.

Giove ha il maggiore volume possibile per

una massa fredda. Tuttavia, i modelli teorici indicano, contrariamente a quanto intuibile, che se Giove

fosse più massiccio avrebbe un diametro inferiore a

quello che possiede attualmente. Questo comportamento è valido fino a masse comprese tra 10 e 50

volte la massa di Giove; oltre questo limite, infatti,

ulteriori aumenti di massa determinerebbero aumenti effettivi di volume e causerebbero il raggiungimento di temperature, nel nucleo, tali da innescare la fusione del litio e del deuterio: formando così

una nana bruna. Qualora l'oggetto raggiungesse una

massa pari a circa 75-80 volte quella di Giove si raggiungerebbe la massa critica per l'innesco di reazioni termonucleari di fusione dell'idrogeno in elio, che porterebbe alla formazione di una stella, nella fattispecie una nana rossa. Anche se Giove dovrebbe essere

circa 75 volte più massiccio per essere una stella, il diametro della più piccola stella mai

scoperta, AB Doradus C, è solamente il 40% più grande rispetto al diametro del pianeta.

La struttura interna del pianeta è oggetto di studi da parte degli astrofisici e dei

planetologi; si ritiene che il pianeta sia costituito da più strati, ciascuno con caratteristiche chimico-fisiche ben precise. Partendo dall'interno verso l'esterno s’incontrano, in

sequenza: un nucleo, un mantello d’idrogeno metallico liquido, uno strato d’idrogeno

molecolare liquido, elio e altri elementi, e una turbolenta atmosfera.

Pagina 10 di 23

Corso di Astronomia

Secondo i modelli astrofisici più moderni e ormai accettati da tutta la comunità

scientifica, Giove non possiede una crosta solida; il gas atmosferico diventa sempre più

denso procedendo verso l'interno e gradualmente si converte in liquido, al quale si aggiunge una piccola percentuale di elio, ammoniaca, metano, zolfo, acido solfidrico e altri

composti in percentuale minore.

Al nucleo del pianeta è spesso attribuita una natura rocciosa, ma la sua com-

posizione dettagliata, così come le proprietà dei materiali che lo costituiscono e le temperature e le pressioni cui sono soggetti, e persino la sua stessa esistenza, sono ancora

in gran parte oggetto di studi. Secondo i modelli, il nucleo, con una massa stimata in 1418 Masse terrestri, sarebbe costituito in prevalenza da carbonio e silicati, con temperature stimate sui 35700 °C e pressioni dell'ordine dei 4500 gigapascal (GPa).

L'atmosfera di Giove è la più estesa atmosfera pla-

netaria del sistema solare; manca di un netto confine inferiore, ma gradualmente scivola negli strati interni del pianeta.

Gli stati dell'atmosfera sono: troposfera, stratosfera, termosfera ed esosfera; ogni strato è caratterizzato da uno specifico gradiente di temperatura. Il gradiente di temperatura è

una quantità fisica utilizzata per descrivere la direzione e l'intensità delle variazioni di temperatura. Lo strato più basso,

la troposfera, presenta un sistema complicato di nubi e foschie, con stratificazioni di ammoniaca, idrosolfuro di ammonio e acqua.

Giove è perennemente coperto da nubi di cristalli

di ammoniaca e idrosolfuro di ammonio. Collocati nella tropopausa, i sistemi nuvolosi

sono organizzati in fasce orizzontali lungo le diverse latitudini. Si suddividono in zone, di

tonalità più chiara, e bande, più scure; la loro interazione dà luogo a violente tempeste, i

cui venti raggiungono, velocità superiori ai 360-400 km/h. Le osservazioni del pianeta

hanno mostrato che le zone variano nel tempo in spessore, colore e attività, mantenendo comunque una certa stabilità, in virtù della quale gli astronomi le considerano delle

strutture permanenti e hanno deciso di assegnare loro una nomenclatura.

La copertura nuvolosa è spessa circa 50 km e consiste almeno di due strati di

nubi: uno strato inferiore piuttosto denso e una regione superiore più rarefatta. È stata

ipotizzata la presenza di un sottile velo d'acqua al di sotto dell'ammoniaca, come dimostrano i fulmini registrati dalla sonda Galileo, d’intensità anche decine di migliaia di volte

superiori a quelle dei fulmini terrestri: le nubi d'acqua, grazie all'apporto del calore interno del pianeta, possono quindi formare dei complessi temporaleschi simili a quelli

terrestri.

Pagina 11 di 23

Corso di Astronomia

La caratteristica colorazione marrone-arancio delle nubi gioviane è causata da

composti chimici complessi, che emettono luce in questo colore quando sono esposti

alla radiazione ultravioletta solare. L'esatta composizione di queste sostanze rimane incerta, ma si ritiene che vi siano discrete quantità di fosforo, zolfo e idrocarburi complessi; questi composti colorati si mescolano con lo strato di nubi più profondo e più caldo. Il

caratteristico bandeggio si forma a causa della convezione atmosferica; nelle zone l'emergere delle celle convettive dell'atmosfera inferiore provoca la cristallizzazione

dell'ammoniaca nella sommità dell'atmosfera, che quindi cela alla vista gli strati più bassi; nelle bande invece il movimento convettivo è discendente e avviene in regioni a temperatura più alte.

Giove, avendo una bassa inclinazione assiale, espone i propri poli a una radia-

zione solare inferiore, seppur di poco, rispetto a quella delle zone equatoriali; la convezione all'interno del pianeta trasporta tuttavia più energia ai poli, bilanciando le temperature degli strati nuvolosi.

Le correnti elettriche all'interno del mantello d’idrogeno metallico generano un

campo magnetico dipolare, inclinato di 10° rispetto all'asse di rotazione del pianeta. Il

campo raggiunge un'intensità variabile tra 0,42 millitesla - mT - all'equatore e 1,3 mT ai

poli, che lo rende il più intenso campo magnetico del sistema solare , eccezione fatta per

quello delle macchie solari. Il campo magnetico di Giove preserva la sua atmosfera dalle

interazioni col vento solare deflettendolo e creando una regione appiattita, la magnetosfera, costituita da un plasma di composizione molto differente da quello del vento solare. La magnetosfera gioviana è la più grande e potente fra tutte le magnetosfere dei

pianeti del sistema solare, nonché la struttura più grande del sistema non appartenente

al Sole: infatti si estende nel sistema solare esterno per molte volte il raggio di Giove (RJ)

e raggiunge un'ampiezza massima che può superare l'orbita di Saturno.

La magnetosfera di Giove è convenzionalmente divisa in tre parti: la magneto-

sfera interna, intermedia ed esterna. La magnetosfera interna è situata a una distanza

inferiore a 10 raggi gioviani (RJ) dal pianeta; il campo magnetico al suo interno rimane

sostanzialmente dipolare, poiché ogni contributo proveniente dalle correnti che fluiscono dal plasma magnetosferico equatoriale risulta piccolo. Nelle regioni intermedie (tra

10 e 40 RJ) ed esterne (oltre 40 RJ) il campo magnetico non è più dipolare e risulta seriamente disturbato dalle sue interazioni col plasma solare.

Le eruzioni che avvengono sul satellite galileiano Io contribuiscono ad alimen-

tare la magnetosfera gioviana generando un importante toroide di plasma, che carica e

rafforza il campo magnetico formando la struttura denominata magnetodisk. Le forti

correnti che circolano nella regione interna della magnetosfera danno origine a intense

fasce di radiazione, simili alle fasce di Van Allen terrestri ma migliaia di volte più potenti;

queste forze generano delle aurore perenni attorno ai poli del pianeta e intense emissioni radio.

Pagina 12 di 23

Corso di Astronomia

L'interazione

delle particelle energetiche con la

superficie delle maggiori lune galileiane, influenza notevolmente le loro proprietà chimico/fisiche, ed entrambi

influenzano e sono influenzati dal particolare moto del

sottile sistema di anelli del pianeta.

Le correnti elettriche delle fasce di radiazione ge-

nerano delle emissioni radio di frequenza variabile tra

0,6 e 30 MHz, che rendono Giove un'importante radiosorgente. Le prime analisi, condotte da Burke e Franklin,

rivelarono che l'emissione è caratterizzata da flash intorno ai 22,2 MHz e che il loro periodo coincideva con il periodo di rotazione del pianeta, la cui durata fu quindi determinata con maggiore accuratezza. Essi riconobbero

inizialmente due tipologie di emissione: i lampi lunghi

(long o L-bursts), della durata di alcuni secondi, e i lampi

corti (short o S-bursts), che durano poco meno di un centesimo di secondo.

La forte modulazione periodica dell'emissione radio e particellare, che corrispon-

de al periodo di rotazione del pianeta, rende Giove affine a una pulsar. È bene comunque considerare che l'emissione radio del pianeta dipende fortemente dalla pressione

del vento solare e, quindi, dall'attività solare stessa.

Giove possiede un debole sistema di anelli planetari, il

terzo a esser stato scoperto nel sistema solare, dopo quello di

Saturno e quello di Urano. Fu osservato per la prima volta nel

1979 dalla sonda Voyager 1, ma fu analizzato più approfonditamente negli anni novanta dalla sonda Galileo e, a seguire, dal

telescopio spaziale Hubble e dai più grandi telescopi di Terra.

Il

sistema di anelli consiste principalmente di polveri,

presumibilmente silicati. È suddiviso in quattro parti principali:

un denso toro di particelle noto come anello di alone; una fascia relativamente brillante, ma eccezionalmente sottile nota

come anello principale; due deboli fasce più esterne, detti anelli Gossamer (letteralmente garza), che prendono il nome dai satelliti il cui materiale superficiale ha dato origine a questi anelli:

Amaltea (anello Gossamer di Amaltea) e Tebe (anello Gossamer

di Tebe).

L'anello principale e l'anello di alone sono costituiti da

polveri originarie dei satelliti Metis e Adrastea ed espulse nello

spazio in seguito a violenti impatti meteorici.

Pagina 13 di 23

Corso di Astronomia

Le immagini ottenute nel feb-

braio e nel marzo 2007 dalla missione

New Horizons hanno mostrato inoltre

che l'anello principale possiede una ricca

struttura molto fine.

All'osservazione

nel visibile e

nell'infrarosso vicino gli anelli hanno un

colore tendente al rosso, eccezion fatta

per l'anello di alone, che appare di un

colore neutro o comunque tendente al

blu. Le dimensioni delle polveri che

compongono il sistema sono variabili, ma è stata riscontrata una netta prevalenza di

polveri di raggio pari a circa 15 micron in tutti gli anelli tranne in quello di alone, probabilmente dominato da polveri di dimensioni nanometriche. La massa totale del sistema

di anelli è scarsamente conosciuta, ma è probabilmente compresa tra 1011 e 1016 kg.

L'età del sistema è sconosciuta, ma si ritiene che esista sin dalla formazione del pianeta

madre.

Giove è circondato da una notevole schiera di satelliti naturali,

attualmente

quelli identificati sono 63, che lo rendono il pianeta con il più grande corteo di satelliti

con orbite ragionevolmente sicure del sistema solare. Otto di questi sono definiti satelliti regolari e possiedono orbite prograde (ovvero, che orbitano nello stesso senso della

rotazione di Giove), quasi circolari e poco inclinate rispetto al piano equatoriale del pianeta. La classe è suddivisa in due gruppi:

· Gruppo di Amaltea o interno, che costituisce il gruppo di satelliti più vicino al pianeta;

ne fanno parte Metis, Adrastea, Amaltea e Tebe, che sono la sorgente delle polveri che

vanno a formare il sistema di anelli del pianeta.

· Gruppo principale (Satelliti medicei o galileiani: Io, Europa, Ganimede e Callisto), gli unici a presentare, in virtù della loro massa, una forma sferoidale.

Pagina 14 di 23

Corso di Astronomia

Le restanti 54–55 lune sono annoverate tra i satelliti irregolari, le cui orbite, sia

prograde sia retrograde (che orbitano in senso opposto rispetto al senso di rotazione di

Giove), sono poste a una maggiore distanza dal pianeta madre e presentano alti valori

d’inclinazione ed eccentricità orbitale. Questi satelliti sono spesso considerati più che altro degli asteroidi (cui spesso assomigliano per dimensioni e composizione) catturati dalla grande gravità del gigante gassoso e frammentati a seguito di collisioni; di questi, tredici, scoperti tutti abbastanza recentemente, non hanno ancora ricevuto un nome, mentre altri quattordici attendono che la loro orbita sia precisamente determinata.

L'identificazione dei gruppi (o famiglie) satellitari è sperimentale; si riconoscono

due principali categorie, che differiscono per il senso in cui orbita il satellite: i satelliti

progradi e quelli retrogradi; queste due categorie a loro volta assommano le diverse famiglie.

•

•

•

•

•

•

Satelliti progradi:

Gruppo di Imalia.

Satelliti retrogradi:

Gruppo di Carme.

Gruppo di Ananke.

Gruppo di Pasifae.

Non tutti i satelliti appartengono a una famiglia; esulano infatti da questo

schema Temisto, Carpo, S/2003 J 12 e S/2003 J 2.

Il numero preciso di satelliti non sarà mai quantificato esattamente, perché i

frammenti ghiacciati che compongono i suoi anelli possono tecnicamente essere considerati tali; inoltre, a tutt'oggi, l'Unione Astronomica Internazionale non ha voluto porre

con precisione una linea arbitraria di distinzione tra satelliti minori e grandi frammenti

ghiacciati.

Il satellite galileano più vicino a Giove è IO, del diametro di 3600 km, poco più

della Luna, con un periodo orbitale di 42 ore e mezzo. Io presenta ancora una notevole

attività vulcanica, vulcani che eruttano zolfo liquido che si solidifica dando al satellite il

coloro rosso, arancione e giallo. Come mai IO sia ancora incandescente non si è ancora

capito. Una teoria è che il campo magnetico generato da Giove faccia fondere l’interno

di IO.

Molti dei detriti espulsi dalle eruzioni di Io si depositano su Amaltea, primo sa-

tellite di Giove, che sembra esserne ricoperto visto il colore, Amaltea ha una forma irregolare con un diametro di circa 200 km, perciò difficile scorgerlo con un telescopio amatoriale.

Pagina 15 di 23

Corso di Astronomia

Dopo Io troviamo Europa, il più minuto dei satelliti galileiani, con un diametro di

3100 km. Europa è ricoperta da uno strato di ghiaccio, sotto il ghiaccio si pensa ci sia la

crosta rocciosa.

Ancora più esternamente troviamo Ganimede, il più grande e più brillante dei

satelliti galileiani, con un diametro di 5200 km, ha il primato di grandezza come satellite

del sistema solare, più grande persino di Mercurio.

Callisto l'ultimo dei satelliti galileiani con diametro di 4800 km, ha in comune

con Ganimede la tipologia rocciosa e ghiacciata, Callisto ha la crosta bombardata da crateri d'impatto. Giove in totale ha 16 satelliti, che a parte i galileiani sono tutti molto piccoli.

La caratteristica sicuramente più nota di Giove è la Grande Macchia Rossa (GRS,

dall'inglese Great Red Spot), una vasta tempesta anticiclonica posta a 22° sotto l'equatore del pianeta. La formazione presenta un aspetto ovale e ruota in senso antiorario con

un periodo di circa 6 giorni.

Pagina 16 di 23

Corso di Astronomia

Le sue dimensioni, variabili, sono 24-40 000 km × 12-14 000 km: è quindi abba-

stanza grande da essere visibile già con telescopi amatoriali. Le indagini infrarosse hanno

mostrato che la tempesta è più fredda rispetto alle zone circostanti, segno che si trova

più in alto rispetto a esse: lo strato più alto di nubi della GRS svetta di circa 8 km sugli

strati circostanti. Anche prima che le sonde Voyager dimostrassero che si trattava di una

tempesta, vi era una forte evidenza che la Macchia non fosse associata ad altre formazioni più profonde dell'atmosfera planetaria, come d'altronde appariva dalla sua rotazione lungo il pianeta tutto sommato indipendente dal resto dell'atmosfera.

La Macchia varia notevolmente di colore e gradazione, passando dal rosso mat-

tone al salmone pastello, e talvolta anche al bianco; non è ancora nota cosa determini la

colorazione rossa della macchia. Alcune teorie, supportate dai dati sperimentali, suggeriscono che possa essere causata dai medesimi cromofori, in quantità differenti, presenti nel resto dell'atmosfera gioviana.

Non si sa se i cambiamenti che la Macchia manifesta siano il risultato di normali

fluttuazioni periodiche, né tantomeno per quanto ancora essa durerà; i modelli fisicomatematici suggeriscono però che la tempesta sia stabile e quindi possa costituire, al

contrario di altre, una formazione permanente del pianeta.

Pagina 17 di 23

Corso di Astronomia

Giove è

spesso accreditato come lo spazzino del sistema solare, per via del suo

immane pozzo gravitazionale e della sua posizione relativamente vicina al sistema solare

interno, che lo rendono l'attrattore principe per la maggior parte degli oggetti vaganti

nelle sue vicinanze; per tale ragione è anche il pianeta con la maggior frequenza

d’impatti dell'intero sistema solare.

Testimonianze d’impatti sul pianeta gigante sembrano risalire già al XVII secolo:

l'astrofilo giapponese Isshi Tabe ha scoperto tra i carteggi delle osservazioni di Giovanni

Cassini dei disegni che rappresentano una macchia scura, apparsa su Giove il 5 dicembre

1690, e ne seguono l'evoluzione durante 18 giorni; potrebbero quindi costituire la prova

di un impatto antecedente a quello della Shoemaker-Levy 9. L'ultimo impatto registrato,

presumibilmente di una cometa o di un asteroide, si è verificato nel luglio del 2009 e ha

prodotto nell'atmosfera del pianeta una macchia scura, simile in dimensioni all'Ovale

BA.

Tra il 16 e il 22 luglio del 1994 i frammenti della cometa D/1993 F2 Shoemaker-

Levy 9 precipitarono su Giove; è stata la prima, e finora unica, cometa a essere osservata

durante la sua collisione con un pianeta. Scoperta il 25 marzo 1993 dagli astronomi Eugene e Carolyn Shoemaker e da David Levy mentre analizzavano delle lastre fotografiche dei dintorni di Giove, la cometa destò immediatamente l'interesse della comunità

scientifica: non era mai accaduto infatti che una cometa fosse scoperta in orbita attorno

ad un pianeta e non direttamente intorno al Sole.

Catturata da Giove presumibilmente tra la seconda metà degli anni sessanta e i

primi anni settanta, la cometa fu disgregata in 21 frammenti dalle forze di marea del gigante gassoso; la Shoemaker-Levy 9 si presentava nel 1993 come una lunga fila di punti

luminosi immersi nella luminescenza delle loro code.

Pagina 18 di 23

Corso di Astronomia

Gli studi condotti sull'orbita della cometa poco dopo la sua scoperta portarono

alla conclusione che essa sarebbe caduta sul pianeta entro il luglio del 1994; fu quindi

avviata un'estesa campagna osservativa che coinvolse numerosi strumenti per la registrazione dell'evento.

Le macchie scure che si formarono sul pianeta a seguito della collisione furono

osservabili da Terra per diversi mesi, prima che l'attiva atmosfera gioviana riuscisse a

cancellare le cicatrici di questo energico evento.

L'evento ebbe una rilevanza mediatica considerevole, ma contribuì notevolmen-

te anche alle conoscenze scientifiche sul sistema solare; in particolare, le esplosioni causate dalla caduta della cometa si rivelarono molto utili per investigare le proprietà

dell'atmosfera di Giove sotto gli immediati strati superficiali.

Sin dal 1973 numerose furono le sonde automatiche a visitare il pianeta gigante,

sia come obiettivo di studio, sia come tappa intermedia, allo scopo di

sfruttarne il grande effetto fionda

gravitazionale per dirigersi nelle regioni più distanti del sistema solare.

I viaggi in direzione di altri pianeti

all'interno del sistema solare richiedono un grande dispendio energetico, che viene impiegato per provocare una netta variazione della velocità della sonda nota come delta-v. Il

raggiungimento di Giove dalla Terra

richiede un delta-v di 9,2 km/s, molto simile ai 9,7 km/s di delta-v necessari per raggiungere la low earth orbit. L'effetto

fionda gravitazionale consente di incrementare il delta-v senza l'impiego di eccessivo

combustibile, consentendo dunque un notevole risparmio energetico e un efficace prolungamento della durata del volo.

A partire dal 1973 diverse sonde hanno compiuto dei sorvoli ravvicinati (fly-by)

del pianeta. La prima sonda fu la Pioneer 10, che ha eseguito un fly-by di Giove nel dicembre del 1973, seguita dalla Pioneer 11 esattamente un anno più tardi. Le due sonde

permisero di ottenere le prime immagini ravvicinate dell'atmosfera, delle nubi gioviane

e di alcuni suoi satelliti, nonché la prima precisa misura del suo campo magnetico; scoprirono inoltre che la quantità di radiazioni in prossimità del pianeta era notevolmente

superiore a quell’attesa. Le traiettorie delle sonde furono utilizzate per raffinare la stima

della massa del sistema gioviano, mentre l'occultazione delle sonde dietro il disco del

pianeta migliorarono le stime del valore del diametro equatoriale e dello schiacciamento polare.

Pagina 19 di 23

Corso di Astronomia

Sei anni dopo fu la volta delle missioni Voyager (1 e 2), programmate per l'e-

splorazione del sistema solare esterno. Le due sonde hanno migliorato enormemente la

comprensione di alcune dinamiche dei satelliti galileiani e dell'atmosfera di Giove, tra

cui la conferma della natura anticiclonica della Grande Macchia Rossa e l'individuazione

di lampi e formazioni temporalesche; le sonde permisero inoltre di scoprire gli anelli di

Giove e otto satelliti naturali precedentemente sconosciuti. Le Voyager rintracciarono la

presenza di un toroide di plasma e atomi ionizzati in corrispondenza dell'orbita di Io, sulla cui superficie furono scoperti numerosi edifici vulcanici, alcuni dei quali nell'atto di

eruttare.

La successiva missione ad avvicinarsi al pianeta fu nel febbraio del 1992 la sonda

solare Ulysses, che ha raggiunto una distanza minima dal pianeta di 450 000 km (6,3

raggi gioviani). Il fly-by era necessario per raggiungere l'orbita polare attorno al Sole, ed

è stato sfruttato per condurre studi sulla magnetosfera di Giove. Poiché la sonda non

aveva telecamere a bordo, non è stata ripresa alcuna immagine. Nel febbraio 2004 la

sonda si avvicinò nuovamente a Giove, anche se in tale circostanza la distanza fu molto

maggiore, circa 240 milioni di chilometri.

Nel 2000 la sonda Cassini, durante la sua rotta verso Saturno, ha sorvolato Gio-

ve ed ha fornito alcune delle immagini più dettagliate mai scattate del pianeta.

L'ultima sonda, in ordine temporale, a raggiungere Giove è stata la New Horizons, che,

diretta verso Plutone e gli oggetti della fascia di Kuiper, ha eseguito un fly-by del pianeta

per sfruttarne la gravità; l'approccio più vicino è avvenuto il 28 febbraio 2007. I sensori

della sonda all'uscita dall'orbita di Giove hanno misurato l'energia del plasma emesso

dai vulcani di Io ed hanno studiato brevemente, ma in dettaglio, i quattro satelliti medicei, conducendo anche delle indagini a distanza dei satelliti più esterni Imalia ed Elara.

A oggi l'unica sonda progettata appositamente per lo studio del pianeta è stata

la Galileo, che entrò in orbita attorno a Giove il 7 dicembre del 1995 e vi permase per oltre 7 anni, compiendo sorvoli ravvicinati di tutti i satelliti galileiani e di Amaltea. Nel

1994, mentre giungeva verso il pianeta gigante, la sonda ha assistito all'impatto della

cometa Shoemaker-Levy 9, riprendendo diverse immagini dell'evento.

Pagina 20 di 23

Corso di Astronomia

Nel luglio del 1995 è

stato sganciato dalla sonda

madre un piccolo modulosonda, che è entrato nell'atmosfera del pianeta il 7 dicembre; paracadutandosi per

159 km attraverso l'atmosfera

il modulo ha raccolto dati per

75 minuti, prima di essere distrutto dalle alte pressioni e

temperature dell'atmosfera

inferiore. La stessa sorte è

toccata alla sonda madre

quando, il 21 settembre 2003,

è stato deliberatamente spinto verso il pianeta a una velocità di oltre 50 km/s, al fine di

evitare qualsiasi possibilità

che in futuro essa potesse collidere con il satellite Europa ed eventualmente contaminarlo.

La NASA ha in progetto una sonda per lo studio di Giove da un'orbita polare;

battezzata Juno, il suo lancio è previsto per il 2011.

La possibile presenza di un oceano di acqua liquida sui satelliti Europa, Ganimede e Callisto ha portato a un crescente interesse per uno studio ravvicinato dei satelliti ghiacciati

del sistema solare esterno. L'ESA ha studiato una missione per lo studio di Europa denominata Jovian Europa Orbiter (JEO); il progetto della missione è stato però implementato da quello dell’Europa Jupiter System Mission (EJSM), frutto della collaborazione con

la NASA e studiato per l'esplorazione di Giove e dei satelliti, il cui lancio è previsto attorno al 2020. La EJSM è costituita da due unità, la Jupiter Europa Orbiter, gestita e sviluppata dalla NASA, e la Jupiter Ganymede Orbiter, gestita dall'ESA.

Nel 1953 un neolaureato, Stanley Miller, ed il suo professore, Harold Urey, rea-

lizzarono un esperimento che provò che molecole organiche si sarebbero potute formare spontaneamente sulla Terra primordiale a partire da precursori inorganici. In quello

che è passato alla storia come "esperimento di Miller-Urey" si fece uso di una soluzione

gassosa altamente riducente, contenente metano, ammoniaca, idrogeno e vapore acqueo, per formare, sotto l'esposizione di una scarica elettrica continua (che simulava i

frequenti fulmini che dovevano squarciare i cieli della Terra primitiva), sostanze organiche complesse e alcuni monomeri di macromolecole fondamentali per la vita, come gli

amminoacidi delle proteine.

Poiché la composizione dell'atmosfera di Giove ricalca quella che doveva essere

la composizione dell'atmosfera terrestre primordiale e al suo interno avvengono con

una certa frequenza intensi fenomeni elettrici, lo stesso esperimento è stato replicato

Pagina 21 di 23

Corso di Astronomia

per verificarne le potenzialità nel generare le molecole che stanno alla base della vita.

Tuttavia, la forte circolazione verticale dell'atmosfera gioviana porterebbe gli eventuali

composti che si verrebbero a produrre nelle zone basse dell'atmosfera del pianeta; inoltre, le elevate temperature di queste regioni provocherebbero la decomposizione di

queste molecole, impedendo in tal modo la formazione della vita così come la conosciamo.

Per queste ragioni, si ritiene altamente improbabile che su Giove vi possa essere

vita simile a quella terrestre, anche in forme molto semplici come i procarioti, per via

degli scarsi quantitativi d'acqua, per l'assenza di una superficie solida e per le altissime

pressioni che si riscontrano nelle aree interne. Tuttavia nel 1976, prima delle missioni

Voyager, s’ipotizzava che nelle regioni più alte dell'atmosfera gioviana potessero evolversi delle forme di vita basate sull'ammoniaca e su altri composti dell'azoto; la congettura è stata formulata prendendo spunto dall'ecologia dei mari terrestri, in cui, a ridosso

della superficie, si addensano semplici organismi foto sintetici, come il fitoplancton, subito al di sotto dei quali si trovano i pesci che si cibano di essi, e più in profondità i predatori marini che si nutrono dei pesci. I tre ipotetici equivalenti di questi organismi su

Giove sono stati definiti da Sagan e Salpeter "galleggiatori", "sprofondatori" e "cacciatori" (o, in lingua inglese, floaters, sinkers e hunters), e sono stati immaginati come delle

creature simili a bolle di dimensioni gigantesche che si muovono propellendo l'elio atmosferico.

I dati forniti dalle due Voyager nel 1979 hanno confermato la non idoneità del

gigante gassoso a supportare eventuali forme di vita.

Il corso online “Astronomia di Base” , viene trasmesso utilizzando il Network

Skylive Telescopi Remoti. Per accedere al Network Skylive, è necessario collegarsi al sito Skylive.it e scaricare il Client Skylive NG.

Per mezzo di questo è possibile osservare in diretta dai telescopi siti in Italia e

in Australia, nonché seguire eventi online.

Le fotografie utilizzate nelle lezioni e nelle dispense sono di proprietà

della NA-

SA e dell’ESA.

Gli argomenti trattati nelle lezioni sono frutto di conoscenze personali

nonché dell’utilizzo di fonti varie: libri, dispense, internet.

Relatori lezioni online: Antonino Cutri

(Jarod)

Antonio De Pieri

(Acer_35)

Luca Scarparolo

(Luca.Scarparolo)

Pagina 22 di 23

Corso di Astronomia

Grafica:

Daniela Gozzi (Dany)

Creazione dispense:

Antonio De Pieri

Daniela Gozzi

Testi lezioni:

Antonio De Pieri

Stefano Missiaggia (Stefano79)

Luca Scarparolo

Si ringrazia tutto lo staff del Network Skylive Telescopi Remoti,

per la possibilità

e il supporto offertoci.

Gruppo Facebook “Skylive Telescopi Remoti”

Astronomia di base

Pagina 23 di 23