Georg Wilhelm Friedrich HEGEL

1. LA VITA

H. nacque nel 1770 a STOCCARDA (Prussia, oggi Germania), visse gli eventi della Rivoluzione

francese e dell’età napoleonica con entusiasmo sostenendo con fervore i principi stessi della

rivoluzione (libertà – uguaglianza...).

Gli eventi della storia francese furono determinanti nello sviluppo del suo pensiero, soprattutto in

ambito politico.

Visse in diverse città della Germania e della Prussia dove lavorò prima come precettore privato e

poi come professore ordinario. Fu redattore capo di un giornale ispirato alla politica napoleonica e

direttore del ginnasio di Norimberga.

Morì a BERLINO, forse di colera nel 1831.

2. GLI SCRITTI

Possiamo suddividere le opere di H. in due periodi: opere giovanili e scritti della maturità. In

entrambi i periodi H. ha di fronte la REALTÀ DELLA STORIA UMANA E DELLA VITA DEI POPOLI.

Le opere giovanili hanno prevalentemente un interesse RELIGIOSO-POLITICO. Furono composte tra il

1793 e il 1800, ma furono pubblicate solo all’inizio del XX sec. Rientra nelle opere giovanili un

primo accenno del suo sistema.

Le grandi opere della maturità vedono il suo interesse religioso trasformarsi in interesse STORICOPOLITICO. Esse sono, in ordine cronologico, la Fenomenologia dello spirito del 1807, la Scienza

della logica, pubblicata a Norimberga e l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio

(pubblicata nel 1817) dove H. formula il suo sistema in modo ormai compiuto.

A Berlino, nel 1821, pubblica, infine, quella che può essere considerata la sua opera più

significativa: Lineamenti di filosofia del diritto.

Dopo la sua morte i suoi studenti raccolsero, ordinarono e pubblicarono i suoi corsi di Berlino.

Noi analizzaremo due opere dell’età adulta: la Fenomenologia dello spirito e l’ Enciclopedia delle

scienze filosofiche.

3. L’ETÀ GIOVANILE

L’importanza degli scritti giovanili di H. fu messa in luce solo nel XX sec. L’argomento dominante è

TEOLOGICO, ma esso è strettamente connesso alla POLITICA.

H., influenzato dagli echi della Rivoluzione francese, è convinto che non possa esserci RIVOLUZIONE

POLITICA senza una RIGENERAZIONE MORALE E RELIGIOSA DELL’UOMO. Solo una rigenerazione delle

persone, del singolo individuo nella sua vita interiore e del popolo nella sua cultura possono

permettere la realizzazione di un’autentica rivoluzione politica. Quindi il tema religioso e quello

politico formano in H. UN’UNITÀ INSCINDIBILE, ma perchè? Ciò è dovuto sia al contesto culturale e

politico in cui H. opera sia alla sua formazione personale. In Germania, infatti, religione e politica

avevano una connessione particolarmente profonda a causa della Riforma protestante (Chiese

riformate e principi tedeschi costituivano un insieme omogeneo).

H. è convinto che la RIVOLUZIONE nelle ISTITUZIONI possa avvenire solo come conseguenza

esteriore di una maturazione avvenuta all’interno della coscienza del popolo.

H. chiarisce il nesso tra religione e politica: occorre una NUOVA FORMA DI RELIGIONE fondata sulla

“COMUNANZA DEI CUORI” perchè possa nascere un ORDINE POLITICO EGUALITARIO. Ciò significa che

ciascun cittadino dovrà imparare a riconoscere nella vita interiore di ogni altro individuo il riflesso

dell’unica vita di Dio. Lo spirito di Dio, infatti, s’incarna nella storia non attraverso leggi e precetti

morali, ma attraverso la vita stessa degli uomini.

Nella fase matura del suo pensiero H. modificherà il proprio pensiero e preferirà riporre la propria

fiducia non più nella religione, ma nella filosofia. Questo perchè il COMPITO DELLA FILOSOFIA È, PER

1

PROPRIO QUELLO DI CONCETTUALIZZARE L’UNITÀ DI UMANO E DIVINO, L’ASSOLUTO INTESO COME

TOTALITÀ VIVENTE IN CUI TUTTO VA COMPRESO.

H.,

Per H. la rivoluzione dello spirito dell’uomo e dei popoli non nascerà più dalla religione, ma

dall’oggettiva evoluzione storica e dalla ricerca filosofica.

4. TESI DI FONDO

Per poter seguire lo sviluppo del pensiero di H. è indispensabile aver chiare quelle che sono le sue

tesi di fondo. Esse rappresentano infatti i capisaldi e, al tempo stesso le fondamenta, del suo

pensiero.

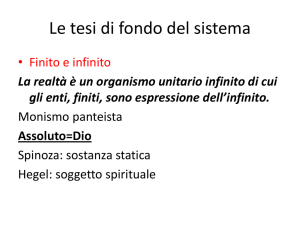

Esse sono quattro: 1. LA RISOLUZIONE DEL FINITO NELL’INFINITO

2. L’IDENTITÀ TRA RAGIONE È REALTÀ

3. LA FUNZIONE GIUSTIFICATRICE DELLA FILOSOFIA

4. LA DIALETTICA

1. FINITO E INFINITO

H. con l’espressione “risoluzione del finito nell’infinito” allude al fatto che la REALTÀ è un ORGANISMO

UNITARIO NON UN INSIEME DI SOSTANZE AUTONOME. Tutto ciò che esiste o è parte di questo organismo

unitario (la realtà) o ne è una manifestazione. Esso COINCIDE CON L’ ASSOLUTO E CON L’INFINITO,

mentre i diversi enti del mondo coincidono con il finito, ma essendo l’infinito l’unica realtà IL FINITO

ESISTE SOLO COME ESPRESSIONE PARZIALE DELL’INFINITO.

Il

FINITO (il mondo) è visto da H. come MANIFESTAZIONE, MOMENTO NECESSARIO, REALIZZAZIONE

DELL’INFINITO (Assoluto, Dio, spirito); pertanto FINITO E INFINITO COINCIDONO. L’ASSOLUTO (l’infinito) si

identifica con un SOGGETTO SPIRITUALE IN DIVENIRE, di cui tutto ciò che esiste è un momento del

processo stesso di realizzazione dello spirito. In questo modo la realtà non è qualcosa di

immutabile di “già dato”, ma un processo di auto-produzione che solo alla fine, cioè nell’uomo,

acquista piena coscienza di sè (PANTEISMO IDEALISTICO E DINAMICO).

2. RAGIONE È REALTÀ

L’IDENTITÀ DI REALTÀ E RAGIONE non indica per H. la possibilità che la realtà sia penetrata o

compresa dalla ragione, ma un QUALCOSA DI NECESSARIO. H. parla di un’identità totale e

sostanziale, tant’è vero che il soggetto spirituale infinito, alla base della realtà stessa, viene

chiamato “idea” o “ragione” entrambi termini che esprimono identità di pensiero (ragione) ed essere

(realtà).

Per H. “Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale”, con questo aforisma H. intende

dire che la razionalità è la forma stessa di ciò che esiste, in quanto la ragione costituisce e

“governa” il mondo; e al tempo stesso, che la realtà non è un qualcosa di caotico e casuale, ma

l’evolversi di una qualcosa di razionale (l’idea o la ragione) che si manifesta inconsapevolmente

nella natura e con consapevolezza nell’uomo. La RAGIONE non è quindi un’astrazione, ma la FORMA

STESSA DELLA REALTÀ VISTA COME SVILUPPO DELL’IDEA.

L’identità di realtà e ragione implica un’altra IDENTITÀ ossia quella di ESSERE E DOVER ESSERE. Per H.

CIÒ CHE ESISTE È CIÒ CHE RAZIONALMENTE DEVE ESSERE. Il mondo è ragione reale e realtà razionale

che si manifesta attraverso una serie di momenti necessari che non possono essere diversi da

come sono. Da qualunque punto di vista lo si guardi, il mondo appare sempre come un insieme di

connessioni e passaggi obbligati che rappresentano aspetti di un’unica idea o ragione. Ogni

“momento” è il risultato di “momenti” precedenti e la premessa di “momenti” che seguiranno, in una

realtà intesa come TOTALITÀ PROCESSUALE NECESSARIA fatta appunto da una serie ascendente di

passaggi.

3. FUNZIONE DELLA FILOSOFIA

COMPITO DELLA FILOSOFIA dev’essere: PRENDERE ATTO DELLA REALTÀ E COMPRENDERE LE

STRUTTURE razionali che la costituiscono. La filosofia deve rinunciare alla pretesa assurda di

Per H.

determinare e guidare la realtà, essa deve soltanto elaborare in concetti il contenuto reale offerto

dall’esperienza dimostrandone, con la riflessione, la razionalità in essa intrinseca.

2

H. paragona la filosofia alla Nottola di Minerva (una specie di civetta, uccello sacro alla dea

Minerva, la quale nasce dal cervello di Giove e rappresenta la sapienza): come la nottola inizia il

suo volo al crepuscolo, quando il sole è già tramontato, così la filosofia sopraggiunge quando la

realtà è già bell’è fatta, il mondo ha già compiuto il suo processo di formazione. Per questo motivo

la filosofia non può spiegare la realtà, ma deve limitarsi a prenderne atto. La filosofia non ha il

compito di trasformare la società, di determinarla o di guidarla, ma di spiegarla e può spiegarla solo

al termine del suo processo di realizzazione. Infatti, un periodo storico può essere pienamente

compreso solo al termine del suo sviluppo, quando ha espresso tutte le sue potenzialità. Ogni

“nuova” filosofia i sviluppa quando una civiltà ha ormai compiuto il suo processo di formazione e si

avvia al declino.

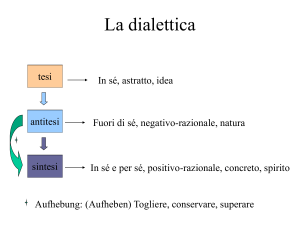

4. LA DIALETTICA

Per H. l’Assoluto è fondamentalmente “divenire”. Il divenire dell’Assoluto è regolato da una legge,

tale legge è la dialettica. LA DIALETTICA È CIOÈ LA LEGGE DELL’ASSOLUTO.

La dialettica rappresenta al tempo stesso la legge di sviluppo della realtà (ontologica) e la legge di

comprensione della realtà (logica). É legge della razionalità, ma anche della realtà essendo le due

cose inscindibili. La dialettica è una proprietà dei pensieri e una proprietà delle cose. Essa consiste

in un “movimento” triadico circolare che spiega lo sviluppo dei rapporti tra i concetti.

LA

DIALETTICA PREVEDE TRE MOMENTI: UNO POSITIVO (TESI), UNO NEGATIVO DI OPPOSIZIONE (ANTITESI), E

UNO DI CONCILIAZIONE - MEDIAZIONE DEGLI OPPOSTI (SINTESI).

H.

DEFINISCE IL PRIMO MOMENTO ASTRATTO O INTELLETTUALE, IL SECONDO DIALETTICO O NEGATIVORAZIONALE E IL TERZO SPECULATIVO O POSITIVO-RAZIONALE.

Il momento intellettuale, che rappresenta il grado più basso della ragione, consiste nel considerare

i concetti opposti del pensiero come del tutto distinti e separati gli uni dagli altri (il bene distinto dal

male, la vita dalla morte, ecc.). IL PENSIERO SI LIMITA A CONSIDERARE LE REALTÀ LE UNE DISTINTE DALLE

ALTRE lasciandosi guidare dai principi di identità e di non contraddizione, secondo cui ogni cosa è

uguale a se stessa ed è assolutamente diversa dalle altre. Si limita ad analizzare differenze

reciproche essendo l'intelletto la facoltà del dividere, del classificare, esso separa e irrigidisce i

concetti; è pensiero astratto.

Nel momento dialettico o negativo-razionale, interviene la ragione, che mette in evidenza i limiti

dell'intelletto: infatti la ragione dimostra che ogni concetto, per essere compreso, non dev'essere

isolato da tutti gli altri, ma, al contrario, va messo in relazione con la sua negazione, col suo

opposto. Infatti ogni affermazione sottindente una negazione tant’è vero che per specificare ciò che

una cosa è, bisogna chiarire, al tempo stesso, ciò che essa non è: il bene, per essere compreso, va

messo in relazione con l'esperienza concreta del male, il concetto di “uno” richiama quello di “molti”,

il particolare richiama l’universale e così via. Se isoliamo totalmente un concetto dal suo opposto,

questo concetto perde di significato e addirittura si confonde e si rovescia nel suo opposto.

Il momento, speculativo o positivo-razionale, consiste nel cogliere l’unità delle determinazioni

opposte. La ragione si rende conto che ogni coppia di idee opposte si trova sempre contenuta in

un'altra idea superiore che ne rappresenta la sintesi, ossia la loro correlazione. Ad esempio l'idea

del vendere è l'opposto di quella del comprare, ma l'una non può sussistere senza l'altra, ed

entrambe sono contenute in un’altra idea che le mette in relazione, quella del commercio.

Dall’analisi fatta è chiaro come, per H., INTELLETTO E RAGIONE siano IN CONTRAPPOSIZIONE:

l’intelletto è un modo di pensare “statico” che considera gli enti solo nella loro reciproca

esclusione; è l’organo del finito;

la ragione invece è un modo di pensare “dinamico” che è in grado di cogliere la concretezza del

reale. La ragione in quanto dialettica mette in relazione gli opposti e in quanto speculativa coglie

l’unità degli opposti realizzandone la sintesi. Essa è organo dell’infinito, lo strumento che

“permette” al finito di risolversi nell’infinito.

SINTETIZZANDO LA DIALETTICA CONSISTE:

1. NELL’AFFERMAZIONE DI UN CONCETTO ASTRATTO E LIMITATO, CHE FUNGE DA TESI;

2. NALLA NEGAZIONE DI QUESTO CONCETTO, COME QUALCOSA DI LIMITATO O FINITO,

CONCETTO OPPOSTO, CHE FUNGE DA ANTITESI

E NEL PASSAGGIO AL

3

3.

NELL’UNIFICAZIONE DI TESI E ANTITESI IN UNA SINTESI POSITIVA CHE LE COMPRENDE ENTRAMBE.

La sintesi è detta anche negazione della negazione, in essa, infatti, gli opposti vengono negati nella

loro negatività (cioè nella loro separazione) e affermati nella loro unità in un concetto superiore. La

sintesi diventa allora una ri-affermazione potenziata dell’affermazione iniziale (tesi) ottenuta tramite

la negazione della negazione intermedia (antitesi). H. indica questo processo col termine

“Aufhebung”, che esprime l’idea di un superamento, inteso sia come "togliere" (auf) sia come

"conservare" (hebung). Infatti nel terzo momento gli opposti sono tolti dal loro isolamento e

conservati nella loro unità.

Per H. ogni sintesi diviene, a sua volta, tesi di una successiva triade. In tal modo lo spirito passa da

sintesi particolari a sintesi sempre più vaste. Ad esempio, il mercato (compra-vendita-commercio) è

solo una delle componenti di una sintesi più vasta, la società, e questa di una sintesi ancora più

ampia, lo Stato, ecc. Il processo dialettico è, tuttavia, a sintesi chiusa. Se fosse aperto, infatti, cioè

se non si concludesse mai, l'Assoluto non avrebbe mai il pieno possesso di se stesso e questo H.

non potrebbe accettarlo, opta quindi per una dialettica a sintesi finale chiusa, cioè per una dialettica

che ha un ben preciso punto di arrivo: lo Spirito Assoluto.

5. LE PARTIZIONI DELLA FILOSOFIA: IDEA, NATURA E SPIRITO

Il sistema di H. è diviso in tre sezioni, tre momenti strutturali dell’idea, che permettono il dinamismo

dell’Assoluto stesso; ad essi H. fa corrispondere tre sezioni in cui divide il sapere filosofico. Il

disegno complessivo è quello di una grande triade dialettica (tesi-antitesi-sintesi) proposta da H.

nell’Enciclopedia.

1. L’IDEA “IN SÈ E PER SÈ” o idea “pura” è l’idea considerata in se stessa, a prescindere dalla sua

concreta realizzazione nel mondo. Essa corrisponde al principio logico-razionale potenzialmente in

grado di modellare la realtà. Lo studio dell’idea in sè e per sè è la SCIENZA DELLE LOGICA; la logica,

infatti, studia l’idea nel suo essere implicito e poi nel suo graduale esplicarsi, ma sempre a prescindere

dalla sua concreta realizzazione nella natura e nello spirito. Alla logica H. dedica l’opera “ Scienza della

logica ”. TESI

2. L’IDEA “FUORI DI SÈ” o idea “nel suo esser altro” è la natura cioè la realizzazione nel tempo e nello

spazio del principio logico-razionale, è l’alienazione dell’idea nelle realtà spazio-temporali del mondo. Lo

studio dell'idea fuori di sé è la FILOSOFIA DELLA NATURA che è appunto “la scienza dell’idea nel suo

alienarsi da sè”.H. dedica alla Filosofia della natura la seconda parte della “ Enciclopedia”. ANTITESI

3. L'IDEA CHE “RITORNA IN SÉ” è lo Spirito, la coscienza, l'uomo; l’idea, dopo essersi fatta natura, torna

“presso di sè” nell’uomo. Lo studio dell'Idea che ritorna in sé è la FILOSOFIA DELLO SPIRITO che è la

“scienza dell’idea, che dal suo alienamento ritorna in sè”. Con la comparsa dell'uomo, la natura

raggiunge la sua espressione più alta; nell'uomo l'Idea diventa finalmente spirito. H. dedica alla filosofia

dello spirito parte dell’ “Enciclopedia” e l'opera “ Lineamenti di filosofia del diritto ”.

4

SINTESI

Le SEZIONI DEL SAPERE FILOSOFICO sono riassumibili in questo schema generale che poi analizzaremo

con lo studio dell’”Enciclopedia”:

dottrina dell’essere

LOGICA

dottrina dell’essenza

studia l’idea in sè e

per sè

dottrina del concetto

meccanica

fisica

FILOSOFIA DELLA

NATURA

fisica organica

studia l’idea fuori di sè

antropologia

soggettivo

fenomenologia

psicologia

FILOSOFIA DELLO

SPIRITO

diritto

oggettivo

studia l’idea che ritorna

in sè

moralità

eticità

arte

assoluto

religione

filosofia

5

LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO

La “Fenomenologia dello spirito” è l’opera in cui H. illustra il CAMMINO CHE LA COSCIENZA COMPIE PER

GIUNGERE AL PUNTO DI VISTA DELL’ASSOLUTO (alla conoscenza vera e assoluta). La coscienza

individuale parte dalla constatazione di un dualismo fra soggetto e oggetto, fra spirito e materia,

e, solo dopo molto pellegrinare, comprende che quel dualismo è solo apparente: SOGGETTO E

OGGETTO, SPIRITO E MATERIA, SONO SOLO TAPPE DEL PROCESSO DIALETTICO ATTRAVERSO CUI L’ASSOLUTO SI

FORMA E PRENDE COSCIENZA DI SÉ.

Il termine “fenomenologia” deriva dal greco: phainómenon (apparenza, fenomeno) e lógos

(discorso, dottrina) esso indica allora la scienza di ciò che appare. Ma per H. l’intera realtà è

spirito quindi la fenomenologia rappresenta l’apparire dello spirito a se stesso; LO SPIRITO DEVE

COMPIERE UN PERCORSO PER GIUNGERE ALLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE TUTTA LA REALTÀ, CIOÈ

L’”ASSOLUTO” INTESO QUALE IDENTITÀ DI FINITO E INFINITO, DI REALE E RAZIONALE.

Nella Fenom. H. descrive proprio il progressivo affermarsi e conoscersi dello spirito e lo fa

attraverso una serie di “FIGURE”, cioè di TAPPE IDEALI che possono essere intese come MOMENTI DELLA

CONQUISTA DELLA VERITÀ DA PARTE DELL’UOMO, infatti ogni tappa trova un riferimento nel corso della

storia ed esprime un settore della vita umana: conoscenza, società, religione,...

La Femon è una storia, è la STORIA ROMANZATA DELLA COSCIENZA, che attraverso una serie di

vicissitudini, per lei causa di infelicità e dolore, deve uscire dalla propria individualità per

raggiungere l’universalità e riconoscersi nell’identità realtà/ragione. Ma la Fenom ha anche una

funzione pedagogica infatti poichè è impossibile arrivare alla filosofia come scienza, se non

mostrandone il divenire, la fenomenologia, in quanto divenire della filosofia, prepara e introduce il

singolo alla filosofia, cioè lo guida nel riconoscersi e nello spirito universale.

La Fenom è divisa in due parti:

1. la prima parte comprende i tre momenti:

A. della COSCIENZA, fase in cui predomina l’attenzione verso l’oggetto (tesi);

B. dell’AUTOCOSCIENZA dove l’attenzione è verso il soggetto (antitesi);

C. e della RAGIONE in cui si arriva a riconoscere l’unità profonda di soggetto e oggetto, di io e

mondo, di interno ed esterno sintetizzando così i due momenti precedenti (sintesi).

2. la seconda parte comprende le tre sezioni dello SPIRITO, della RELIGIONE e dello SPIRITO

ASSOLUTO.

Analizzeremo la prima parte della Fenom in modo approfondito, mentre accenneremo solo alle

tematiche principale della seconda parte, poichè lo stesso H. in una rilettura della Fenom. eliminerà

questa parte in quanto “sostituita” dalla filosofia dello spirito e anche, per alcuni aspetti, dalla

filosofia della storia.

1. A. COSCIENZA

Per coscienza H. intende ciò che si rapporta ad un “oggetto”, cioè a qualcosa che viene percepito

come esterno, come altro da sè. La coscienza, da cui inizia la consapevolezza di sé, è

rappresentata proprio dall'incontro dell'individuo con l'oggetto. È attraverso il confronto sensibile con

gli oggetti che ci rendiamo conto della nostra esistenza. L'incontro con l'oggetto si sviluppa

attraverso tre fasi pertanto la coscienza si divide a sua volta nei tre momenti della CERTEZZA

SENSIBILE, DELLA PERCEZIONE E DELL’INTELLETTO.

1. certezza sensibile: a prima vista sembra la forma di conoscenza più certa possibile, infatti si è

certi che esiste l'oggetto rivelato dai sensi; in realtà essa è la forma di conoscenza più astratta e

indeterminata, perchè essa rende certi solo di una cosa generica e indeterminata: questa casa,

quest’albero... cose presenti davanti a noi (qui ed ora) e non dell’oggetto in quanto tale: l’albero,

la casa...

2. percezione: in questa fase obiettivo è far si che le diverse proprietà degli oggetti ( bianco,

spesso, insipido...) possano essere riportate ad un unico punto di riferimento che permetta di

avere una visione unitaria della realtà.Tutta la varietà delle qualità sensibili deve quindi essere

riportata a un punto fisso di riferimento: il sostrato, la sostanza presente in tutte le cose allo

6

stesso modo, ma che non siamo in grado di percepire poichè, per H., l’oggetto non può essere

percepito come uno, se prima l’io non riconosce che l’unità dell’oggetto è da lui stesso stabilita.

3. intelletto: visto che non siamo in grado di conoscere questo sostrato sul quale “agiscono”

(tramite connessioni) le qualità, dobbiamo pensare che l'unità non stia nell'oggetto, ma nel

soggetto che unifica le sensazioni tramite l'intelletto. L’intelletto consiste allora, nella capacità di

cogliere gli oggetti, non come tali (in base alle qualità che sembrano costituirli), ma come

“fenomeni” cioè solo come risultati di un qualcosa, di una “forza” che agisce sul soggetto

secondo una legge determinata. A questo punto la coscienza ha interiorizzato l'oggetto in sè ed

è diventata coscienza di sé, ovvero autocoscienza: non ha più bisogno di riferirsi agli oggetti

per avere coscienza di sè, ha capito che la CERTEZZA DELLA PROPRIA ESISTENZA È DATA DALLA SUA

ATTIVITÀ INTELLETTUALE.

1. B. AUTOCOSCIENZA

Con l’autocoscienza l’attenzione si sposta dall’oggetto al soggetto cioè all’attività concreta dell’io,

considerato nei suoi rapporti con gli altri. Per questo motivo H. fa riferimento alla società, alla storia

della filosofia, alla religione e non più solo ad un ambito puramente gnoseologico (della

conoscenza).

Rientrano in questa sezione alcune tra le figure più famose della Fenom. quali quella del “servo signore” e quella della “coscienza infelice”.

1. B. 1. SERVITÙ E SIGNORIA

Per H. l’autocoscienza richiede necessariamente la presenza di altre autocoscienze che la

riconoscano infatti l’uomo è autocoscienza solo se riesce a farsi riconoscere da un altro essere

libero e pensante (altra autocoscienza). Per H. il RICONOSCIMENTO PUÒ AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO UN

MOMENTO DI LOTTA E DI SFIDA e non grazie all’amore, come aveva ipotizzato in età giovanile

(influenzato dal Romanticismo). L’amore, infatti, non soffermandosi sull’aspetto drammatico della

separazione, manca del “negativo” necessario al riconoscimento. Nel conflitto ogni autocoscienza

dev’essere pronta a tutto pur di affermare la propria indipendenza, ma il processo non si può

concludere con la morte, la quale annullerebbe la dialettica del riconoscimento, bensì con il

SUBORDINARSI DI UN’AUTOCOSCIENZA ALL’ALTRA NEL RAPPORTO SERVO-SIGNORE. Il signore, nel rischiare

la propria vita proteggendo quella dei deboli, ha raggiunto il suo scopo, e si è affermato su quello

che è divenuto il suo servo. Anche il servo però diventa importante per il signore poiché dal lavoro di

quello dipende il suo stesso mantenimento in vita. Il servo, lavorando, dà al padrone ciò di cui ha

bisogno. Il padrone non riesce più a fare a meno del servo in questo modo il servo compie un

percorso verso l’indipendenza e il rapporto di subordinazione si rovescia. Il padrone diviene a sua

volta servo, poiché è strettamente legato al lavoro del servo, e il servo diviene padrone del padrone

grazie alla sua attività produttiva. In questa inversione dialettica dei ruoli tuttavia i ruoli originari non

sono sostituiti, ma ad essi se ne aggiunge uno nuovo che è l'opposto. Infatti il passato di servo e

signore non viene eliminato del tutto, ma in ognuno è in parte tolto, e nello stesso tempo

conservato, il ruolo originario.

Il servo compie il suo PERCORSO DI PROGRESSIVA ACQUISIZIONE D’INDIPENDENZA attraverso tre momenti:

la paura della morte → della perdita assoluta della propria essenza, essa ha reso lo schiavo

schiavo, ma, al tempo stesso, gli ha permesso di sperimentare se stesso come qualcosa di

distinto da quella realtà con la quale prima si identificava;

il servizio → nel quale la coscienza si autodisciplina e impara a vincere i propri impulsi naturali

in ogni momento;

l’indipendenza-il lavoro → in ciò che produce, il servo mette tutto se stesso e non solo la sua

forza materiale (il padrone, invece,si limita ad utilizzare gli oggetti prodotti) per questo il lavoro

assume per il servo valore formativo e “mezzo” per raggiungere l’indipendenza dagli oggetti.

Poiché le cose non sono di sua proprietà, il servo riesce a dominare i propri desideri: dunque,

attraverso il lavoro, l'autocoscienza acquisisce anche la dignità. Il servo scopre che attraverso

il lavoro egli nega al mondo materiale la sua esistenza separata. Il lavoro permette, allora,

all’autocoscienza di riconoscersi in qualcosa di oggettivo che è appunto il mondo umanizzato

7

dal lavoro. L’opera prodotta rappresenta il riflesso, nelle cose, della raggiunta indipendenza

(autonomia) del servo rispetto agli oggetti.

1. B. 2. STOICISMO E SCETTICISMO

Il raggiungimento dell' indipendenza dell’io nei confronti delle cose (ultimo dei tre momenti della

dialettica servo-padrone), coincide con lo stoicismo, ossia quella visione del saggio che ritiene di

poter fare a meno delle cose e quindi si sente al di sopra della natura raggiungendo così

l'autosufficienza e la libertà da ciò che lo circonda. Ma lo stoico s'illude di eliminare la realtà che

invece continua a sussistere e ad influenzare la sua vita: i condizionamenti rimangono e la realtà

esterna non è affatto negata. ⇒ LO STOICISMO: IGNORA LA NATURA

Chi invece riesce a negare valore all’oggettività della natura è lo scettico. Egli “sospende l’assenso”

su tutto ciò che comunemente è ritenuto vero e reale ⇒ LO SCETTICISMO: NEGA LA NATURA. Tuttavia

lo scettico si contraddice, poiché da un lato dubita della realtà e dichiara che tutto è vano e incerto,

mentre dall'altro vorrebbe poter sostenere qualcosa di reale e vero.

1. B. 3. LA COSCIENZA INFELICE

La contraddizione tra la negazione della verità e l’affermazione di una verità (che afferma che non

c’è niente di vero), diventa esplicita nella figura della “COSCIENZA INFELICE” in cui la contraddizione

diventa separazione tra l’uomo e Dio. Questa opposizione uomo/Dio, che coincide con l’opposizione

finito/infinito, produce una ROTTURA NELLA COSCIENZA CHE LA RENDE INFELICE.

Questa scissione appare evidente nell'ebraismo, dove il Dio è visto come un essere totalmente

trascendente, “intrasmutabile”, padrone assoluto della vita e della morte, un Signore inaccessibile di

fronte a cui l’uomo, “trasmutabile”, si trova in uno stato di totale dipendenza. Per certi versi vi

sarebbe fra Dio e l’uomo un rapporto di signoria-servitù la situazione sociale viene così a riprodursi

in ambito religioso.

In un secondo momento, con il Cristianesimo medievale, questa divisione sembra essere

superata in quando Dio si assimila all'uomo incarnandosi. In realtà non c’è risoluzione perchè

Cristo, con la propria resurrezione, ritorna ad allontanarsi dall'uomo, superando la sua stessa

incarnazione, inoltre, il Dio incarnato è vissuto storicamente in un tempo lontano e irripetibile e per

questo i posteri non hanno potuto assistere al miracolo dell'incarnazione di un Dio che ora appare

separato dalla storia e lontano dai credenti. Pertanto la SCISSIONE È TUTT'ALTRO che risolta, e LA

COSCIENZA, SENTENDOSI ANCORA SEPARATA DALL'ASSOLUTO, PERMANE NELL'INFELICITÀ e Dio continua a

presentarsi come un “irraggiungibile al di là che sfugge”

L’uomo cristiano-medievale manifesta l’infelicità della coscienza in tre modi diversi (sotto-figure):

1. la devozione, con cui l’uomo si mortifica ed umilia riconoscendo TUTTO IN DIO E NIENTE IN SÉ. La

devozione è quel pensiero, a sfondo sentimentale e religioso, che non è ancora concetto è solo

sentimentalismo, sentimento e, per H. non porta all’infinito;

2. il fare e l’operare: attraverso le opere di bene l’uomo spera di congiungersi con Dio. La

coscienza rinuncia a un contatto immediato con Dio e dirige il proprio desiderio verso il mondo e

il lavoro. Tuttavia, egli ritiene che le sue forze e le sue opere siano un dono di Dio, da ciò deriva

un’ulteriore mortificazione in quanto l’uomo riconosce, in questo modo, la sua dipendenza e

separazione da Dio.

3. la mortificazione di sé e del proprio corpo con le pratiche ascetiche. Completa negazione dell’io

a favore di Dio. È il punto più basso, il fondo dell’infelicità.

La presa di coscienza del proprio valore, dopo aver toccato il punto più basso, con la mortificazione

di sé nei confronti della divinità, è il passaggio alla Ragione. Ciò avviene nel Rinascimento e nell’età

moderna, quando l'uomo riprende coscienza della propria forza ed inizia il cammino per raggiungere

l'Assoluto.

C. RAGIONE

Come soggetto assoluto, l’autocoscienza diventa dunque ragione e assume in sè ogni realtà. Nei

momenti precedenti la realtà era percepita come negazione di sè, qualcosa di diverso e di opposto

e per questo insopportabile; ora invece l’autocoscienza sa che NESSUNA REALTÀ È QUALCOSA DI

8

DIVERSO DA SÈ e quindi

ESSERE OGNI REALTÀ”

può sopportarla. La ragione è, per H., la coscienza che ha la “CERTEZZA

DI

L’acquisizione di questa certezza avviene attraverso tre momenti:

a) LA RAGIONE OSSERVATIVA: è la ragione che osserva la natura, ossia la scienza che considera il

mondo come penetrabile dalla ragione. Nel Rinascimento L'UOMO RIACQUISTA LA RAGIONE che gli

indica come sia inutile la ricerca di un Dio trascendente, mentre questo è vivo e presente nella

natura stessa. La scienza ha, allora, la “pretesa” di conquistare l'Assoluto tramite l'osservazione

scientifica della realtà. Ma LA DESCRIZIONE CHE LA SCIENZA FA DEL MONDO NON VUOL DIRE

IMPOSSESSARSI DEL MONDO TRAMITE LA LEGGE E L’ESPERIMENTO; quindi, ancora una volta, la totalità

sfugge al potere dell'uomo. Pur cercando apparentemente altre cose, la ragione cerca in realtà

se stessa → cerca sé stessa in altro.

.

b) LA RAGIONE ATTIVA: dalla ragione osservativa si passa a quella attiva, alla descrizione del mondo

si sostituisce l’AZIONE SUL MONDO, la volontà di USARLO E GODERNE. La ragione agisce e lo fa

attraverso tre stadi (figure):

1. "il piacere e la necessità": l'individuo deluso dalla scienza e dalla ricerca naturalistica si getta

nella vita alla ricerca del proprio godimento. L’uomo teso al PIACERE MONDANO, CERCA

L’AFFERMAZIONE DI SÉ, GODENDOSI LA VITA FINO IN FONDO; ma nel piacere l'individuo inevitabilmente

incontrerà il suo destino che metterà fine a ogni piacere; l’uomo è destinato al fallimento, perché

in fondo al piacere c’è il nulla;

2. l'individuo cercherà allora di opporsi al corso ostile del mondo appellandosi alla "legge del

cuore e il delirio della presunzione". La coscienza avverte in sé L’UNIVERSALITÀ COME LEGGE

DEL CUORE, sostituendo il benessere dell’umanità al proprio piacere. È singolarità che vuole

essere immediatamente universalità e quindi è negativa e dev’essere superata;

3. L'individuo allora prenderà come sua guida "la virtù", ossia un AGIRE IN GRADO DI PROCEDERE

OLTRE L'IMMEDIATEZZA DEL SENTIMENTO E DELLE INCLINAZIONI SOGGETTIVE. Ma il contrasto tra la virtù,

il bene concepito astrattamente e la realtà del mondo, si concluderà con la sconfitta del

"cavaliere della virtù" e il fallimento della ragione stessa.

c)

L’INDIVIDUALITÀ IN SÈ E PER SÈ: la ragione acquisisce la coscienza di essere spirito. Supera le

opposizioni con il mondo e gli altri, trovando in loro il suo contenuto. L'individualità, pur mirando

a raggiungere la propria realizzazione, rimane tuttavia, astratta e inadeguata. Per mostrarlo H. si

serve ancora di tre "figure":

1. "IL REGNO ANIMALE DELLO SPIRITO": agli sforzi e alle ambizioni di una VIRTÙ che dovrebbe

realizzare il bene di tutti, MA CHE FALLISCE, segue un atteggiamento di impegno e dedizione ai

propri compiti particolari. Ma c'è un inganno. L'individuo tende a spacciare la sua OPERA come il

dovere morale stesso, mentre essa ESPRIME SOLTANTO IL PROPRIO INTERESSE PERSONALE. Non

esiste vera morale se non è universale.

2. "LA RAGIONE LEGISLATRICE"

LEGGI che valgano per tutti.

: L'AUTOCOSCIENZA avvertendo l'inganno, CERCA IN SE STESSA DELLE

Tuttavia tali leggi che pretendono d'essere UNIVERSALI in effetti

nascono dalla propria volontà individuale e quindi si rivelano autocontradditorie.

3. "LA RAGIONE ESAMINATRICE DELLE LEGGI": l'autocoscienza cerca delle leggi assolutamente

valide che s'impongano a tutti nessuno escluso. Ma così facendo L'INDIVIDUO SI DEVE PORRE AL DI

SOPRA DELLE LEGGI STESSE, RIDUCENDONE quindi, LA VALIDITÀ e l'incondizionatezza.

Con tutte queste figure H. vuole dirci che se ci si pone dal punto di vista dell'individuo si è

inevitabilmente costretti a non raggiungere mai l'universalità. Quest'ultima si trova soltanto nella

fase dello "Spirito"

9

RAPPRESENTIAMO IN UNO SCHEMA RIASSUNTIVO LA PRIMA PARTE DELLA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO

certezza sensibile

percezione

COSCIENZA

tesi

intelletto

paura della morte

indipendenza/dipendenza

(signoria e servitù)

servizio

lavoro

AUTOCOSCIENZA

antitesi

stoicismo

scetticismo

liberazione

coscienza infelice

(ebraismo, cristianesimo medievale)

osservativa

osservazione della natura

il piacere e la necessità

RAGIONE

attiva

la legge del cuore

sintesi

la virtù

individualità

in sè e per

sè

il regno animale dello spirito

la ragione legislatrice

la ragione esaminatrice delle leggi

2. LO SPIRITO, LA RELIGIONE E IL SAPERE ASSOLUTO

Della seconda parte della Fenomenologia sottolineiamo solo i punti chiave.

Per “SPIRITO” H. intende L’INDIVIDUO NEI SUOI RAPPORTI CON LA COMUNITÀ sociale di cui è parte; è

l’individuo costituente un mondo che si realizza nella vita di un popolo.

La sezione della Fenom. relativa allo spirito comprende tre tappe:

-

“lo spirito vero”: L’ETICITÀ → corrisponde all’età classica, ossia alla polis greca; essa è

caratterizzata dalla FUSIONE ARMONICA TRA INDIVIDUO E COMUNITÀ, il singolo appare completamente

e profondamente immerso nella vita del proprio popolo.

-

“lo spirito che si è reso estraneo a sè”: LA CULTURA → corrisponde alla fase della

FRATTURA TRA L’IO E LA SOCIETÀ che, iniziata nel mondo antio e con l’Impero romano, trova il suo

culmine nel mondo moderno. Nel mondo moderno infatti, con l’Illuminismo, la cultura diventa

“corrosiva” e tende a criticare e a distruggere tutto rivolgendosi alla fine contro se stessa.

Manifestazione di ciò nella storia è la degenerazione nel periodo del Terrore della Rivoluzione

francese.

-

“lo spirito certo di se stesso”: LA MORALITÀ → corrisponde al momento della RICONQUISTATA

ETICITÀ E ARMONIA TRA INDIVIDUO E COMUNITÀ. Lo spirito dopo un percorso di “crescita” si riconosce

nella sostanza etica dello Stato.

L’individuo acquista la piena, totale ed esplicita coscienza di sè con la RELIGIONE e soprattutto

con la FILOSOFIA. A questo punto dopo che l’AUTOCOSCIENZA HA TROVATO LA PACE NELLO STATO E

10

LA VERITÀ NELLA FILOSOFIA

(di Hegel) le sue avventure si sono concluse e con esse la

fenomenologia.

11